Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Pueblos Indigenas y Garifunas de Honduras

Cargado por

Lucia CáceresDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Pueblos Indigenas y Garifunas de Honduras

Cargado por

Lucia CáceresCopyright:

Formatos disponibles

Purnos fNocENAS

y

GnnruNA

nE I{oNDURAS

(Una

caracreri zaci n)

Coleccin CODICES

(Ciencias

Socinles)

GaniruNA

ur I{oNDURAS

(Una

caractcri zaci n)

Ramn D. Riaas

rai

t t n l t r I

tIt' r.I[ |

ditoral

9Uaymufas

t,

398

523

Ri vas. Rarnn D.

Pucblos lnclgenus

t,Gur(uut clc Hondunt.s:

Utta curacteri:ucin.

lltamn

D. Rivas.-

(Tcguci

gal pa:

Cuaynt uras,

2000

492 p: t bt os.

-rCdi ces.

Bi bl i ograf a

al f l nal de l u oora

l sBN 99926- 15- 53. 2

I . - GRUPOS

TNI COS

@ Edi tori al Guaymuras

Apartado Postal

1843

Telfonos:

232-5433 y 238-3401

Fax:237-4931

Teguci gal pa,

Honduras,

C.A.

E-mai l : edi tori al

@si qmanet.hn

I SBN: 99926- 15- 53- 2

Primera

edicin: noviembre

de lgg?.

Primera.reimpresin: julio

det 2000.

Di seo e l mpresi n:

Edi tori al Guaymuras

Portada:

Fotografas: Edmundo

Lobo, a excepcin

de la mujer misquita, que

es de Mike Bonfigli

y

cortesa de MOPAWI.

Di seo : Sal vador E. Monroy.

l mpr eso y

hecho en Hondur as.

Reservados todos l os derechos.

Indice

PResvrclN

Pg'

...................

1 1

Pnr-oco

. . . . . 13

AGRADECIMIENTO6

. . . . . . . . . . 19

IxrRoouccr...................

..............25

El porqu

de est a i nvest i gaci n

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 27

Breve resea

sobre l a regi n

y su pobl aci n

...............................30

l as

soci edades

tri bal es

o i gual i tari as

...........................................31

Las i nfl uenci as

externas

.......................36

Al ot ro l ado

de Mesoamri ca

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Organizacin

econmica-social

....,.....42

La Conqui sta

y sus efectos

...................44

Situacin

geogrfica

actual

de Ia poblacin

indgena

de

Honduras

y su defi ni ci n

..............

......46

Referentes

teri cos

...........4g

Lo6 LH\CAS

.:......................j.............53

Contexto

hi stri co-soci al

y etnogrfi co

...........

.......55

Delimi

tacin

poblacional

y aspecto

reli gioso_cu I tu ral .... -........

61

RAMN D. RIVAS

Elementos del universo mtico de los lencas...............................69

[.a lengua

......26

Primeras instituciones forneas en la regin: Los

Celebradores

de l a Pa1abra...................

........................26

Divisin del trabajo, formas de parentesco y organizacin

soci a1. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

La si tuaci n de l a ti erra y

rormas

de producci n.......................88

Aspcctos soci occonmi cos.............. ..........................95

La vi vi cnda

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

La mi l pa

....,.103

Cul t i vo de hort al i zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Las pl ant aci ones de caf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Ti pi fi caci n del comcrci o en l a rcgi n y si tuaci n l aboral ......112

Aspccto educati vo...

.......119

La s.l ud y Ia al i mentaci n ...........

......121

Estructura organi zati va

...................... 125

Al cohol i smo

y organi zaci n soci al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Org;rni zaci n y proyectos de desarrol l o ....................................

1 32

fNDIcE

Actividades de subsistencia y explotacin del medio

ambi ent e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Organi smos que trabaj an en l a regi n ..................195

Los CIj oRrs........................ .........209

Contcxto histrico etnogrfico, poblacin y ubicacin

geogrfi ca .....205

[a poca col oni al y sus efectos entre l os chorts .........................209

Del i mi t aci n pob1aci onal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

El aspecto rel i gi oso...... .....214

[ a l engua . . . . . . 277

La f l ora y l a f auna . . . . . . . . . . . . . 220

El aspecto educati vo... ......223

La sal ud .........223

Si tuaci n de l a vi vi enda ............... ........225

Si tuaci n soci o-econmi ca y producti va. ................227

Organi zaci n soci al y pol ti ca ......,.......231

Formas de coopcraci n comunal .................. ...........233

Tenenci a de l a ti erra y producci n.................. .........236

El ci cl o del trabaj o de l a ti erra .............240

Los Gn1ruNAS................. ...........255

Contexto histrico etnogrfico, poblacin y ubicacin

geogrfi ca .....257

El aspecto soci o-cul tural y rel i gi oso ................. .......264

l a vi vi enda .......................275

l sal ud .........275

ta educaci n .................. ........................279

Actividad socio-econmica: orientacin producti va y

di fi cul tades ........................280

Si tuaci n de l a ti erra !.r........r........ ........294

El asperto pol ti co........ .....297

RAMN D. RIVAS

Estructuraorgani zati va....................

El caso de Santa Rosa

de Agun.........

......................302

El caso de Nueva Armeni a

...................302

El caso de San

fuan

............

....................30g

El caso de Tornab.

...........309

El caso de Li mn...

.....,......310

El caso de Cosuna

.............311

Los PECH

Contexto histrico

"r.d;;;,

il;;#s;"sd;

""""""'31e

y nmero

pobl aci onal

......g21

Actual

pobl aci n

pech ............

..............325

El aspecto rel i gi oso

cul tural

.............-...327

El aspecto

ecolgico

de la regin

.........333

Fauna

.............334

La tenencia de la tierra

.....335

Ori entaci n

producti va.

........................340

Producci n

y comerci al i zaci n

-...........g42

Acti vi dades

producti vas

tradi ci onal cs

.........................................344

El cul ti vo de l a yuca

y cl maz

.............344

Formas

y rel aci ones

dc producci n

....................................

..........346

La ganadera y cra de animales

..........34g

Rel aci ones

de i ntercambi o...............

.....34g

El aspecto

educati vo

.........350

La sal ud

.........352

[a vi vi enda

........................354

Estructura

soci al organi zati va

..................................355

Organismos

nacionalcs

e intcrnacionales

que

trabajan en las

comuni dades

...................

.......................35g

LosTwaHrns

365

Contexto histrico

etnogrfico,

poblacin

y ubicacin

gcogrfica

......g62

E

Itorce

Aspecto

socio-cultural

y divisin del trabajo

.........322

la vivienda

........................323

I-a salud

.........374

[a

educaci n..................

....375

El aspecto

socio-econmico............

......376

Organizacin

socio-cultural

e influencia

misquita.....................3g2

El aspecto religioso

...........3g5

Al i nrentaci n

..................

........................3g6

El aspecto

organizavo

....3gT

Estratificacin

social y tenencia

de la tierra.

...........3gg

Ori entaci n

producti va.

........................3g9

Los Mrseurros....................

..........3g7

Contexto histrico

etnogrfico:

poblacin

y ubicacin

geogrfica

......399

El aspecto religioso-cultural

y sus influencias

............... .............407

Organizacin

social: la ganadera

y el problema

de la tierra....411

Di vi si n

del trabaj o

..........4t6

Ori entaci n

producti va

y probl emas...................

....417

Recursos

hdri cos......

........41g

Infraestructura

de caminos,

aeropuertos

y vas flua|es..... .....41g

Recursos

productivos

y la economa

de subsistencia

........... .....421

Ia pexa y l a si hraci n

de l os buzos

........................425

El trabajn asalariado

.........42g

[a expl otaci n

del hu1e............

.............430

Actidades

colaterales

....430

[.os recursos naturales

.....431

la destruccin

de los recursos

naturales

.........,......432

Potencial

agropecuario

.................

........422

Recurso

forestal ......

Ia pesca. ..... ...........:.:....:.::.:.:::..:.:..:::.:..:::..:.:.:.::.:..:::.:::::::::::.:::.:::::.3:

Caractersticas

generales

......................432

RAMN D. RIVAS

PRESENTACION

Con gusto y orgullo me complace presentar

el estudio llamado

Pueblos indlgenasygarfuna

de Honduas del antroplogo Ramn

D. Rivas, quien nos introduce

en el mundo de los pueblos indgenas

de Honduras, considerndolos como protagonistas

de la historia

honrdurea, en igualdad con todos los dems grupos y no como

pueblos vistos como piezas de museo. EI estudio muestra la realidad

a veces cruda y dura de los pueblos indgenas y, al mismo tiempo,

levanta el teln de esperanza que sigue viva y presente en ellos. Ms

de 500 aos de sufrimiento no han podido quebrantar el alma tan

profundamente sagrada de estos pueblos.

Este estudio se debe a la capacidad de convivencia humana del

investigador con los indgenas, al respeto que guarda por su cultura,

a su paciencia para penetrar en el mundo indgena

y a su infatigable

sed de aprender y compartir la riqueza cultural propia de estos

pueblos.

Para el Sercio Holands de Cooperacin Tecnica y Social

(SNV),

el presente

estudio, que llev dos aos de trabair, serr como base

para definir su poltica

de cooperacin con los pueblos indgenas en

los prximos aos.

Esperamos que ayude a los lectores a conocer mejor y a respetar

a los pueblos indgenas.

Esta sera la meior compensacin por el arduo

trabap realizado por el investigador.

Antonio Coolen

Director SNV-Honduras

Tegucigalpa,l,993

77

PROLOGO

Mantin Barahona

Esta obra del antroplogo

Ramn D. Rivas,

nos viene a recordar

que el pasado

de los pueblos indgenas

de Honduras

no es, necesaria-

mente, una historia superada

por el presente.

por

el contrario, nos

demuestra

con hechos,

cifras ydatos, pero sobre todo, con el testimo-

nio de los propios indgenas,

que la injusticia,

la explotacin

y la

condicin subordinada

de los ms antiguos pobladores

de Honduras,

no son hechos por los

cualcs dcba culparse exclusivamcnte

a los

conquistadores

espaoles,

como antao hemos

credo y repe tido. Nos

demuestra,

adems, que

el desconocimiento

y la negacin

de la

humanidad

delos indgenas,

como prejuiciocontra

su origenyel

color

de su piel, o como desprecio

a su desgarradora

miseria, conducta por

la que tantas veces se ha

condenado al etnocentrismo

europeo, ha sido

asumida

por nosotros mismos

en simirares niveles de degradacin

y

barbarie.

La independencia

nacionar,

si bien riber

a ros indgenas

de sus

antiguos vnculos

de sometimiento

con la metrpoli

colonial, al mis-

mo empo los despoj

de un estatuto de protercin

que los humanis_

tas espaoles del siglo XVI haban

conquistado

para ellos. De hecho,

la independencia

puso a los indgenas

a merced

de una nueva

tirana,

sustentada

por las

lites criollo-mestizas

que se hicieron

con el poder

tras la desaparicin

del imperio

hispnico

en el continente americano.

Para los indgenas,

la independencia

en poco

o nada haba

cambiado

su situacin de castas relegadas

a una marginalidad

total. La sociedad

73

RAMN D. RIVAS

nacional no fue capaz de otorgarles la categora de ciudadanos y

mucho menos la de pcrsonas, a las que los indgenas siguen aspirando

con una esperanza que dura ya muchos siglos.

Los indgenas de hoy sigucn viviendo en la misma sociedad

segregada que los espaoles crearon durante los tres siglos que dur

su prese'ncia en Amrica. Los indgenas

siguen siendo miembros de

comunidades

o de

"grupos

tnicos", viven aislados en las comarcas

rurales o en la lejana de nuestros bosqu es tropicales; esto nos recuerda

a los "pueblos de indios" de la sociedad colonial y as los vemos desde

nuestra mentalidad occidentalizada, como miembros de reservacio-

nes inventadas por la tradicin histrica colonial, pero

jams

como

individuos, como personas, como miembros de la sociedad nacional

con plcnos derechos.

Ramr1n D. Rivas nos demuestra, con eiemplos de la vida cotidiana

de los pueblos indgenas de hoy, que la conducta de la sociedad

nacional an te las ctnias no er ms que el triste d ilema del esclavo al que

la vida le ofrece la oportunidad de asomarse a la libertad, pcro que al

cntrar cn contacto con sta se deslumbra, hasta el extremo egosta de

pensar que la libcrtad es su patrimonio exclusivo, negndole a otros

lo que antes le fue negado a 1.

Esa es la trgica historia de ese hbrido humano al que llamamos

ladino o mcstizo, ese hombre que

en las entraas de la sociedad

colonial so con la independencia y la libertad de los suyos, para

luego olvidarsc de la existcncia aiena. Se trata, ciertamente, de un

hombrc con esca!1 vocacin libcradora que, en ausencia de los espa-

oles, asumi la prepotencia, la arrogancia y la soberbia del poder

para converrsc

en el nuevo verd ugo d e su s hermanos d e pi el c obnza,

de los idlatras y salvaies de antao.

El hondureo de hoy le niega a los sobrevivientes de las cruelda-

des de la conquista y la colonizacin ibrica, lo mismo que los imperios

de hoy le niegan a los pauprrimos pueblos del tercer mundo: la

libertad y el derecho a ser personas. Es necesario que asumamos esta

74

PRLOGO

realid ad como una verdad que nos seala y acusa; seguir d iciendo que

los europeos y, sobre todo los espaoles, han sido los nicos en

cometer actos de barbarie

contra los pueblos indgenas, es querer

exi mirnos de nuestras propias

culpas del presentc,

es evad ir cmoda-

mente nuestro crimen ponindolo

en espaldas ajenas,

Ra mn D. Ri vas no se a treve a deci r todo I o an terior con I a crud eza

que la realidad exige pero, sin ahorrar una sola pgina de su libro, deja

que losindgenashablen

pors mismos, quedenuncien

y rcclamen sus

derechos, para que la voz ahogada durante tantos siglos de ignominia

vuelva a encontrar el eco que en su tiempo aoraron Montecinos, Las

Casas, Acosta y tantos

otros humanistas comprometidos

con la causa

i ndgena.

Esta es la voz que resuena

en la obra de Rivas

cuando los hicaques

o tolupanes denuncian que les estn robando

sus tierras en el depar-

tamento de Yoro, cuando los tawahkas o sumos exigcn que sc les

pcrmita seguir viviendo

en la cuenca del Ro

pltano,

donde tambin

lo hicieron sus antepasados hace ms de quinientos aos. Cuando los

campesinos de tradicin lenca y chort exigen que se lcs respetc su

derecho a poseer tierras propiasy a cultivarlas para escapar al fantas-

ma del hambre que persigue

a sus pueblos desde que fueron someti-

dos al vasallaie

colonial. Cuando los pech y los misquitos o zambos

hablan

con nostalgia de su esperanza por una educacin bilinge y un

trato respetuoso a sus tradiciones. Esto y ms nos ofrece Ramn D.

Rivas en un libro que no deja lugar a dirusiones

estrilcs sobrc la

condicin actual de los pueblos indgenas de Honduras, tal y como su

au tor los ha podido observar in situ, en las diversas estancias y visitas

que ha realizado a esas comunidades en los ltimos aos.

Pero la obra de Rivas no es solamente un libro de testimonios

orales o de pruebas histricas

documentadas;

es un ambicioso estudio

socio-antropolgico,

matizado

con antecedentes histricos relevan-

tes, datos demogficos

y econmicos;

en suma, el cuadro ms com-

pleto y mejor logrado

sobre la situacin actual de los pueblos autc-

tonos de Honduras. A la observacin directa, Rivas ha sumado el

75

RAMN D. RIVAS

material

bibliogrfico que pudo localizardentro

y fuera de Honduras,

en diversas lenguas, lo que enriquece la perspectiva

terica y el

contenido

de su trabaio.

.

En su obra Rivas ha soslayado los problemas

tpicos de la discu-

sin sobre los pueblos indgenas,

tales como Ia definicin

del indio

en

su contexto

actual, el peso de la cultura indgena y su proyeccin

hacia

el ambivalente

universo

mental de los mestizos,

o el significado

del

ai sl ami ento

de l as comuni dades

i ndgenas

en el contexto actual . Esto

lo dcja de lado, desde el punto

de vista terico,

en provecho

del anlisis

causal

de los problemas

del mundo indgena

en la Honduras

contem-

pornea.

El lector no encontrar

en la obra de Rivas

las entretenidas

como

intercsantesdisgrecioncs

tericas con queel investigadorsueleiniciar

sus aproximaciones

al objeto de estudio.

por

el contrario, encontrar

un lcido

como abigarrado

cuadro de problemas

y preocupaciones

que abaten a los pueblos indgenas

de ho

en esa angustiosa

condi-

cin de infrahumanidad

en que los hemos

sumido.

En su obra, Rivas

cnfatiza cn el peso de los valores indgenas

enraizados

cn la continuidad

y la tradicin histrica,

en la persistencia

de las

antiguascstructuras

tribales de cacicazgo,el

sincretismo religio-

soy las races

culturales, lasformasde

tenenciay usufructo

dela tierra;

la realidad

de desamparo

y miseria

de los indgenas,

el peso del

aislamiento

y el localismo

entre los grupos

tnicos, las profundas

huellas

defadas en la vida de los indgenas

por el mestizaie

y el

cristianismo

a lo largo

dc los siglos.

podramos

decir que esto es ms

que suficiente para un pas con una bibliografa indgena que asombra

por su raquitismo, fragmentacin

y discontinuidad;

pero

el trabap

de

Rivas

se queda

corto en comparacin a la inmensa

deuda que hemos

contrado

con esos pueblos, a los que no slo hemos despojado

de sus

posesiones

terrenas, sino tambin de su historia, su lengua y su

cul tura.

La obra de Ramn

D. Rivas tiene ese doble valor que le confieren

la rigurosidad

cientfica y la aportacin testimonial

de sus informan-

PRLOGO

tes; ste es un mrito

que seguramente

sabrn valorar mucho ms ras

generaciones

futuras

que la nuestra,

cuando el presente

de los indge-

nas de hoy sea historia

y el trabair de Rivas

sea un nuevo punto de

partida para investigaciones

posteriores.

El valor presente

de esta obra consiste

en la laboriosa

elaboracin

de una sntesis

abarcadora

de los problemas

msacuciantes

de nues-

tros pueblos indgenas

en la actuatidad,

una obra por largo tiempo

esperada

entre nosotros.

Hemos tenido trabairs

monogrficos

valio.

sos sobre los pueblos

tnicos de Honduras;

sobresalen

ros de A.

Chapman sobre los

tencas,

de

J.

M. Tojeira

sobre los hicaques, de

innumerables

autores

sobre los misquitos y ros

sumos, y bastante

menos

sobre los chorts

y los pech, pero nunca, hasta

hoy, una obra de

conjunto, actualizada,

revarorizada

con testimonios

vivos y heredera

de una bibliografa

que se ha enriquecido

con er aporte

de investiga-

dores xtranjeros,

pero poco conocida en nuestro

medio.

El lector

crtico probablemente

echar de menos

un coniunto ms

sistmatico

y elaborado

en cuanto al anlisis

de las reraciones

entre el

Estado nacional

hondureo

y los pueblos indgenas (a

falta de una

poltica como tal), as como la presentacin

de un cuadro histrico que

contestara a ms interrogantes

y que, por lo mismo,

conjuntara ms

perspectivas

hacia

el presente.

puesto

que el indio,

como ro han

sealado s. Martnez

perezy

F.chevalier,

entre otros,

es hechura del

colonialismo

y, como

tat, slo se le puede definir

y comprender

desde

la historia. Ramn

D. Rivas no es historiador

y el propsito

de su obra

no es desentraar

la historia,

sino esclarecer el presente,

apoyndose

en el conocimiento

histrico,

aunque utilice a ste

en dosis ms bien

pequeas.

Las citas

a pie de pgina

y la bibliografa

general contribu-

yen a llenar

este vaco,

orientando la bsqueda

de los rectores ms

interesados

hacia

otros

caminos, que diversifican

la perspectiva

antropolgica.

El libro

est dividido

en siete partes,

seis de ras

cuales

corespon-

den al estudio de los pueblos

autctonos,

yendo desdelospueblos

qrre

77

RAMN D. RIVAS

habitan la regin circuncaribe o del intertrpico oriental, hasta los

ubicados

en la pequea franja mesoamericana del tcrritorio hondure-

o.

Otra parte est dedicada a los negrosgarfunas, un pueblo que, si

bien es cierto, no debeconsiderarsecomo autctono de Honduras, fue

forzado por las potenciascolonialesa

establecerse aqudesde fines del

siglo XVIII y tiene en la actualidad una presencia cultural tan signi-

ficativa que, ningrin estudio, cuyo tema sean las minoras tnicas de

Honduras, puede prescindir de su conocimiento.

Lo mismo puede decirse en lo que respecta a los misquitos,

cuya

existencia es de larga data en Honduras, sin ser un pueblo autctono,

sino ms

bien el resultado

de continuas mezclas con otros pucblos,

incluidos los europeos y los africanos.

El estudio se completa con un ltimo apartado, en el que el autor

esboza algunas de sus conclusiones y nos proporciona informacin

adicional al tema.

Desgraciadamente,

el lector quedar privado de leer, en esta

ocasin, muchas de las ricas experiencias adquiridas por Ramn D.

Rivas en su trabajo con los pueblos indgenas de Honduras, al qucdar

stas recogidas exclusivamente

en los innumerables

,,diarios

de

campo", que el autor se vio obligado a descartar en este libro, por

mltiples razones, pero que utilizar en estudios posteriores.

En suma,el lector tieneensusmanosunaobra

que, con scguridad,

alcanzar el lugar que merece en nuestra bibliografa nacional

al

enriquecerla con un aporte valioso, actual y minuciosamente elabora-

do. Los hondureos quedamos una vez ms en deuda con aquellos

que, sin serlo, se entregan al estudio, investigacin y divulgacin de

los valores culturales que por tradicin reclamamos como nuestros,

pero que los abandonamos a su suerte con la indiferencia que

caracteriza a nuestra cultura.

78

Tegucigalpa,7993.

AGMDECIT{IENTOS

El autor y SNV-Honduras

desean agradecer a las personas y

organismosque,

con su colaboracin, hicieron posible este estudio. De

manera espccial, quieroagradeceral

Consejo Asesor Hondureo para

el Desarrollo de la Etnias Autctonas

(CAHDEA)

por el apoyo y las

facilidades

que me brindaron para entrar en contacto con los pueblos

indgenasdesde

los iniciosdel

estudio. De manera particular agradez-

co a Erasmo Mairena, promotor

de dicha institucin,

con un amplio

conocimiento sobre la realidad

indgena a nivel nacional, quien me

acompa

a muchas de las comunidades; su aporte y comentarios han

enriquecido

este estudio. Agradezco tambin al Dr. Rger Isaula y al

antroplogo Mario Ardn Meja, por la amabilidad que tuvieron en

leer parte del documento

y comentarlo. Tambin

agradezco la colabo-

racin

del agrnomo Misael Crcamo y Horacio

saturnino Martnez,

por

su compaa yaporte

durante lasvisitas

de campo que se hicieran

a las comunidades lencas

y garfunas. A todos mis compaeros de

SNV-Honduras, les agradezco

tambin su solidaridad para con mi

trabajo.

Quiero

hacer

mencin a Erik van der sleen, primer director de

SNV en Honduras, quien

comenz con la asesora del estudio, sus

comentarios previos contribuyeron

a su enriquecimiento. A

Joep

van

Hoorn, quien en calidad de director interino

tambin coment parte

del estudio; a Antonio

Coolen, actual director

de SNV-Honduras por

sus comentarios y recomendaciones;

a Rob van den Bogart y Ren

Frenken

por sus comentarios; a la Embajada Real de los

pases

Bajos

para centroamrica por

su aporte financiero

para Ia edicin de este

79

RAMN D. RIVAS

eshrdio; a Anny

Waleska Iras por la amabilidad que tuvo de revisar

e imprimir, en las etapas de correccin, gran partede todo este estudio.

Tengo que reconocer

tambin la labor de la Editorial Guaymuras

en

las personas

de Manuel de

Jess

Pineda e Isolda Arita por sus

comentarios y recomendaciones,

a Salvador E. Monroy por el trabajo

de diagramacin;

a Wilma por haber trabajado arduamente

en la

correccin y estilo del documento original. sin la colaboracin de to-

dos, este libro no hubiera

sido posible.

Los indgenas

de Honduras son los protagonistas de lo que aqu

se presenta y es a ellos a quien se les dedica este estudio.

Ramn D. Rivas

Tegucigalpa,

L993

Es cosa aaeriguada

que aquellos inilgenas

poseen

en comn

la tierra,

como Ia luz del sol

y como eI agua,V

Que

desconocen

las palabras

'tuyo'

y

'mo'

,

semilleros

de todos los males...

Pedro

Mrtir

Un tasma kuuia

guahari

chab kukro,

guahar i

chi t i hi ma

ombar pe

akar o

chamaw

Nosofros

somos producto

de Ia tierra y del

bosque,

si no hubina

tierra y bosque nos mo_

riramos

y a por

eso que luchamos

para prote-

ger

eta

fuente

ile oida.

Blas Lpez

Cataln

(Indgena

pech

de Santa Mara

del

Carbn)

^"^ngft

F

t Clba

ffn

ot3t.t,

"*. *j

++

+

f+-

ftrb Lrukr

*i

**

***)

+

+ ++

++

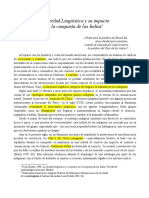

Santa

Ros de

Copn

o

+!

a Lgncas

r Tolupanec

r

Garlfunas

+

Mlequltos

o

Pech

.

Tawahkas

x Chortf

I lsleos

Cort es a: COMUNI CA

Introduccin

El por qu de esta investigacin

Dos inter,ciones

arientan

este estudio: haceruna

exproracin

de

sonden para

determinar ros rasgos generales

de ra estructua

econ-

mica, poltica,

social y curtural que caracteriza

a los pueblo.

ri

dgenas

de Honduras,

as como adquirir

una percepcin

globar y concreta de

su situacin.

En el reporte

"Definicin

de una

colocacin

exploratoria

en los

grupos

tnicosde

Honduras,,t,

seespecifica

que,en

Honduras,

existen

instituciones

privadas

de desarrollo

y organismos

esatales

e intema-

cionales,

as como acadmicos

que, por su trabaio,

disponen

de

informacin

sobre estas,,agrupaciones

tnicas,,.

En base a los resurtados

del sondeo ?rimer plan

exploratorio

previo

a la investigacin

con los grupos

tnicos

de Honduras,,2,

se

ormprob

que, los crculos intelechrales (antroplogos)

y los organis-

mos

estatales

y privados

tienen informacin

de primera

mano sobre

la realidad

y la problemtica

indgena.

En la mayora

de ros casos, ros

conocimientos

son de carcter "compartimentado",

centrado

en labo-

res

concretas

de desarrollo

de la comunidady

con temas

especficos en

reas determinadas,

como es el caso de las

OpD.

por

ot

"

p"rtu, ,u

observa una fuerte tendencia

a la investigacin

sobre determinados

elementos

culturales.

Ramn Rivas,

'Definicin

de,'La colocacinexptoratoria

en los grupo

tnlcc dc

Honduas". (SNV-Honduras).

Noviembre,

199d.

Ramn

Rivas, "Primer

Plan exploratorio

previo

a la investigacin

con loe gFupc

bricos de Hondrras,,.

Febrero, 1 991.

I

2

27

RAMN D. RIVAS

Hasta la fecha, no se contaba con un estudio global que orientara

la formulacin de una estrategia de trabaio qire contribuya a Ia

superacin de los males endmicos del suMesarrollo,

marginacin

poltica, econmica y cultural que caracterizan a estos pueblos.

los organismos,

investigadores y "representantes indgenas"

reconocen que estascomunidades siemprehan ocupado

una posicin

de marginamiento y discriminacin. la constatacin previa a la

investigacin,

indic que los estudios existentes, aunque en algunos

casos presentan descubrimientos y planteamientos buenos, se carac-

terizan por serestudios

limitados. Otro problema es quea losestudios

de valor no se les ha dado el seguimiento requerido. A pesar de los

intentos de organismos gubernamentales y particulares, an no se ha

efectuado una estrategia de trabap con miras al desarrollo integral de

estos grupos.

El Estado ha aplicado polticas, al igual que los organismos

nacionales e internacionales de desarrollo,

pero stas han partido de

esquemas y estrategias hasta cierto punto ilgicas y academicistas,

caracterizadas

por contener planteamientos aleiados de la realidad.

Is iniciavas presentadas

(estudios,

congresos, seminarios, ta-

lleres, etc.) no han tenido el impacto esperado. En la actualidad,los

pueblos indgenas enfrentan problemas de carcter socio-econmico,

cultural y poltico, motivados por una especie de "olvido premedita-

do", cuyos orgenes se remontan a la poca de la Colonia; mientras, las

formas de produccin y dominacin imperantes en el pas agravan

esta situacin.

En esta investigacin compartiremos la concepcin de

historiado-

res y antroplogos,

en el sentido de que no puede comprenderse

el

presente si no se hace uso de la perspectiva histrica. No olvidemos

que la conquista

y colonizacin de las sociedades indgenas de Hon-

duras contribuy al basamento y consolidacin de la sociedad hondu-

rea y, por ende, el sistema socioeonmico

y poltico imperante en

INTRODUCCN

el pas. El nuevo modo de produccin incorpcr a sociedades co-

munitarias y el proceso de interrelacin

social y comercial que le

sigui, gener sociedades polarizadas

con caractersticas especficas.

El proceso de descomposicin

del modo de produccin de las

sociedades precolombinas,

de sus estructuras, a partir de la poca

colonial, se caracteriza

Wr:

despoio de las mejores tierras agrcolas,

sometimiento de la fuerza laboral,

arrinconamiento en tierras prcti-

camente improductivas

y, en muchos

casos3 en la desvaloracin y

despfeclo por su cultura y, de ella, sus expresiones rituales las que, en

vari as ocasi ones

(ao

1992), un sector de ta Igl esi a Catl i ca ha prohi -

bido recurriendo,

incluso, a las amenazasa.

La conquista y colonizacin fuc un proceso dc expropiacin, que

produjo una forma nueva de tenencia

de la tierra, caracterizada por

gandes extensi ones

en pocas manos, dando ori gen al l ati funcl i o que,

a travsdc l a pol ti ca col oni al , se fucconsol i dando

hasta nuestros cl as.

A mcdiados

dcl siglo pasado

(1862-1864),el

misionerdManucl

de

Jesrs

subirana logr que el gobierno

otorgara a las comunidades

i ndgcnas l os ttul os de propi edad

sobrc l as ti erras que ocupaban, l o

que sc denomina

como propiedad

comunals. En la actualidad, la si-

tuacin no est muy clara, pues existen varias formas

de tenencia de

la tierra y su carcter legal, en muchos

casos, es dudoso. A veces se

trata de tierras nacionalcs en las que la comunidad ejerce derechos

tradicionales de usufructo, pero no estn legalizadas;

otras veces, se

trata de tierras que pertenecen a una comunidad desde la poca

4

5

Ramn fuvas, "Primer reporte general de sondeo previo a la investigacin sobre los

aspectos socio-econmicos,_ po-lticos y cultuales que caracterizan a los grupos

tni cos en Fl onduas".

Abr, 1991.

Nos eferimos al caso conseto de los lencas de la comunidad de

yamaranguila,

departamento

de Inti buc.

crupo de indgenas que posen una extensin de tierra en comn. Estatuariamente

se le define como "personera jurdica

colectiva de derecho privado, constituido por

una arcci aci n de i di vi duos vi ncul ados por l a Eadi ci n de sus usos y costumres

y por la posesin de la tierra en comn,,.

29

RAMN D. RIVAS

colonial, derecho revalidado de vez en cuando por alpin gobierno

nacional posterior.

Las tierras protegidas

por estas concesiones y ttulos

son, precisa-

mente, las que presentan

situaciones deplorables. [^a lucha

por una ley

msequitativa

y especfica

sobrela tierra, involucra

a la mayora de los

pueblos indgcnas,

que anhelan la recupcracin

de la misma.

La situacin de la tenencia de la tierra, en las

comunidades

indgenas,

se vuelve

cada da ms compleja e inmanejable.

Es necesa-

rio rcsolver

csta situacin,

si se pretende trabajar en la bsqueda de

solucin a los problemas

del subdesarrollo.

El tratamiento

micro-sociolgico

y antropolgico

de este estudio,

nicamente

pretende

comprobar y comparar algunos

casos para

scalar lneas de trabajo y posibles vas de solucin.

Breve

resea

sobre l a regi n y su pobl aci n

Al profundizar

en algunos estudios sobre los pueblos indgenas

dc Honduras,

encontramos

que son numerosas las particularidades

que i dcnti fi can

a cada uno de el l os.

por

ubi carse

en el mi smo pas,

compartcn

situaciones

en aspectos polticos, econmicos y

sociales.

Para abordar estos aspectos y descubrir su funcionamiento,

es necesa-

rio hacer una investigacin

apegada a ta realidad histrica

nacional.

Por consi gui ente,

esta i nvcsti gaci n

pretende estudi ar

el contexto

indgena

dcsde una pcrspcctiva nacional,

tomando

en cuenta que, en

la actualidad, los pueblos indgenas

se involucran

en las relaciones

sociales y de produccin imperantes

en el pas.

En la poca anterior a la Conquista, Centroamrica no formaba

una unidad

social ni cultural. una porcin del rea centroamericana

formaba parte de un territorio mucho mayor, conocido

como Meso-

amrica. La frontera norte de Mesoamrica se encontraba

al norte del

6 Rodolfo Stavenhagen,

Clas s sbhs en las wbdahs agraras. (Mxico,

l97g): 214.

30

INTRODUCCIN

valle de Mxico. La frontera

sur dividi a centroamrica,

social y

culturalmente,

en dos sectores claramente

diferenciados.

Esta fronte-

ra parte desde Truiillo (Costa

Atlntica

de Honduras)

y sigue en

direccin

sur, hacia

el Gorfo de Fonrca;

luego toma rumbo

suroeste,

pasando

por los grandeslagos

de Nicaragua y termina

en la

pennsura

de Nicoya.

Cuando los conquistadores

llegaron

a Mesoamrica,

la

poblacin

se encontraba

organizada

en reinos bastante

complejosT.

El otro ladodeesta

frontera

estaba habitado porgruposdispersos,

muchos

de ellos de origen sudamericano

y con un niver social mucho

menosdesarrollado

queel de losgrupos

ydelas sociedadcs

mesoame-

ricanas.

cuando los conquistadores

llegaron

a Centroamrica,

ra mayora

de la poblacin

viva

en el rea mesoamericana.

En los rcinos

que

conformaron

csta rcgin

podemos

distinguir

tres momentos.

por

lo

tanto, primero

analizaremos

er proceso

histrico

dc ra Mcsoamrica

centroamericana;

luego,

haremos

unbreve

enfoqucde

losgrupos

ms

primitivos,

al otro lado de Mesoamricas.

Las soci edades

tri bal es

o i gual i tari as

[a formacin

social

en Mesoamrica

comenz

a partir

de grupos

domsticos,

coordinados

en estruch:ras

ms amplias,

como las ban-

das, las aldeasy lasasociaciones.

su caracterstica

ms rcrevanteera

ra

sol i dari dad,

l a que

estaba fundada

en l a cul tura

comn

y en l a

participacin

igualitaria

de sus miembros,

manifestada

en la disposi-

cin de los recursot

en la da

del grupo

y en su organizacin

poltica.

Para un estudio detallado

vase:

Eric

torf,

puebtos

y curtulas de Mesmmrica.

3,:.Ii?,1t-",ra

rcirnpresin (Mxico:

Ediciones

Era. S.n.

t99I). Tambitn,

Ll"al

Xfl?.t,3,I

Leonardo

LpezLun,

Atlashistrico

ile Mesoamrica.primera"ai.lOn.

(Mexlco:

tcuoones

Laousse. 1990).

vfal

1,1

respecto: wiliam

sa-nders T., y Barbara

pnce

J.,

Mesoamerica.

The eoorution

of a cioilizatbn. (New york:

Random

ouse. 196g).

37

RAMN

D. RIVAS

Estos gru pos van de las tcnicas de captacin y de ra a gri cur tura

de roza y quema. con las tcnicas de captacin

obtenan, mediante la

recoleccin, races,

semillas y frutos silvestres;

carne, a travs de la

cacera y de la pesca en lagos, ros y en el mar. [a agricultura

de roza

y quema

consista en limpiar la tierra virgen o sin cultivar por largo

tiempo, quemar la vegetacin cortada y roturar la tierra ya limpia.

Como no usaban

abono, la tierra solo renda buenas cosechas durante

un perodo

corto, el que variaba segn la fertilidad natural

del suelo.

Al agotarse su fertilidad, abandonaban la tierra y rozaban nuevos

campos en terrenos incultos. Para que este tipo de agriculhrra pudiera

funcionar

satisfactoriamente,

era neeesario disponer de una reserva

de tierra sin cul tivar, en la que se abran las nuevas rozas, mientras que

en las tierras abandonadas creca la vegetacin silvestre y se restaura-

ba la fertilidad del suelo. Al cabo de cierto tiempo, esta tierra volva a

scr cultivada. Esta tecnica de cultivo an se practica en comunidades

pech, tawahkas

(sumus)

y misquitas.

Todos los micmbros del gmpo podan disponer de estos recursos

sin ninguna restriccin. Bsicamente,

era igualitaria

entre los difcrcn-

tes subgrupos o individuos y estaba bap la supervisin del

jefe

temporal. Los derechos de propiedad, en todo caso, eran derechos de

usufructo

y el usuario dispona de los productos obtenidos con su

propio trabajo. Sin embargo, todos estaban sujetos a obligaciones

sociales, como las aportaciones a los parientes y las contribuciones a

las actividades

comunales.

Los grupos domsticos predominaban en la organizacin social

de las pequeas bandas o caseros, los que constituan unidades

poltico-territoriales.

Con frecuencia, las bandas y aldeas ms extensas

eran agnpacioncs estacionales, determinadas por las actividades del

ciclo anual de la produccin. [a nica desigualdad social existente se

limitaba a las diferencias de sexo, edad y capacidad individual.

A

veres haba prisioneros en condicin de inferioridad, pero vivan

incorporados

a los grupos domsticos.

32

INTRODUCCIN

Estos gruposeran polticamente igualitarios. No haba ind ividuos

que ejercieran pennanentemente la autoridad fuera de su grupo

domsco. El ejercicio de la autoridad en las actividades comunales,

como lasbatidas, las incursionesguerreras

o las ceremonias religiosas,

estaban restringidas a la duracin de estas empresas y se eierca para

coordinar la actividad enbeneficio del grupo. Dada la falta de autori-

dad permanente,

no haba fronteras tribales bien definidas.

Los cacicazgos. Constituan un nivel intermedio

entre losgrupos

con un mnimo de organizacin y de diferenciacin social y las socie-

dadesconclases

socialesyEstado

organizado. El nombrede ca cicazgo

indica la existencia de desigualdad social pues, por un lado, estaba el

cacique, un indiduo privilegiado

que diriga el grupo, con su squi-

to, y por el otro, estaba la masa de poblacin.

Por lo general, los cacicazgos tenan una agricultura intensiva

bien desarrollada. Con sus tcnicas

(uso

de fertilizantes,

obras de

riego, el realce o la nivelacin del terreno y la construccin de terrazas)

mepraron la calidad natural del suelo. De esta manera, pudieron

mantener la tierra en produccin

constante; en contraste con los

cultivos peridicos y alternativos, utilizaron

el sistema de roza y

quema.

Usaban tambin sistemas intermedios,

en los que la fertilidad

natural

o el uso de fertilizantes

permitieron que las tieras deransa-

ran solo un breve tiempo.

El cacique dominaba los medios

de produccin

y a los miembros

del grupo, lo que le permita

organizar la produccin

en unidades

superiores a los gnrpos domsticos. Asimismo,

asignaba los recursos

a los miembros

del grupo para el uso de las unidades

domsticas y

actuaba

como centro para acumular los bienes que provenan de las

actividades

organizadas por 1, o de las contribucione que reciba de

los miembros

del grupo en forma de primicias y donaciones; tambin

poda pedir que le prestaran servicios personales.

Asimismo, el cacique actuaba

como cabeza del grupo en las

actividades gueneras,

en la resolucin

de los conflictos

y

en las

33

RAMN D. RIVAS

ceremonias religiosas.

con frecuencia,

se le atribua carcter sagrado,

Io que ensalzaba su prestigio, pero tambin limitaba

su libertad

de

.accin porque estaba

sometido a restricciones rituales.

Este dominio y estas funciones

de gobierno dieron al cacique una

posicin preeminente.

Lo definitivo de esta forma de diferenciacin

social era que el cacique actuaba como representante

administrativo

y directo del grupo, en beneficio de los intereses

comunes. Era as,

seor de gentes, quienes

eran sus propios

congnereq tenan la misma

filiacin tnica e, incluso,

eran miembros de Ia misma parentela

(de

hecho, l era la cabeza).

El cacique no actuaba solo, pues estaba rodeado de su sequito,

cuyos miembros aumentaron las diferencias sociales dentro del gru-

po. El squito estaba integrado

por miembros

de su hogar y por

caciques de comunidades relacionadas

y dependientes de su gobier-

no, quienes formaban una especie

de nobleza, generalmente

definida

por trasmisin hereditaria.

En cambio, la gran masa de la poblacin

estaba formaba por

individuos en situacin inferior y servil. Generalmente, haba

entre

ellos, muchos

cautivos hechos

a los grupos enemigos. Algunos

de

stos podan ser incorporados

a los grupos domsticos de la gente del

comn; otros formaban parte del sequito del cacique.

Entrelos

caciques hubo una gran variedad en cuanto a la amplitud

de sus territorios y al nmero de su poblacin, as como por las formas

de diferenciacin

social y en la organizacin de las actividades de

gobierno.

Los reinos. En estas formaciones sociales se dio una diferencia-

cin social mayor porque haba una divisin social del trabair ms

avanzada. Este avance se manifest

en la existencia de los especialis.

tas. Exista especializacin en las distintas ramas de la produccin,

crendose la disin entre los agricultores y los artesanos. Haba

tambin especialistas en varias artes y en actidades intelectuales. La

especializacin fue ms notable

en las tareas de gobierno, la milicia y

34

INTRODUCCN

la organizacin del ceremonial religioso. La existencia de estas espe-

cializaciones

fue facilitada por la alta productividad de la tecnologa

agrcola y, generalmente, por una agricultura intensiva.

[a extensin territorial y la poblacin eran mayores que la de los

cacicazgos e implicaba la diferenciacin econmica y social entre

distintas regiones, el desarrollo de intercambios entre ellas y la distin-

cin entre campo y ciudad. El Estado surgi como rgano

que se

atribuy el derecho exclusivo para establecer las normas sociales,

resolver los conflictos y ejercer el gobierno.

En los reinos, la sociedad estaba claramente estratificada' [a

estratificacin social surgi al profundizarse las diferencias

entre los

caciques y las gentes del comn; adems, del surgimiento de los

especialistas en el gobierno, la milicia y la organizacin del ceremonial

religioso y la diferenciacin existente enbe los agricultores

y artesa-

nos.

En estas formaciones sociales, los lazos de solidaridad y comuni-

dad de intereses entre los especialistas de una misma actividad

sustituyeron loslazos tnicosy de parentesco quePredominaran enla

formacin social anterior. Los miembros del estrato dominante ya no

fueron los simples representantes del grupo ni actuaron en beneficio

del interes comn, sino que actuaron como rePresentantes de un

estrato privilegiado y se mantuvieron a costa del trabaio de los

productores. Es cierto que, al estar encargados de las tareas de gobier-

no, tambin actuaban como dirigentesdel grupo, pero lohicieron

Para

mantener un orden social en el que ocupaban una posicin dominan-

te.

En conclusin, estos tres momentos

-bandas,

cacicazgos y reinos-

deben considerars como un proceso de creciente complejidad econ-

mica, social, poltica, militar y cultural. Es difcil establecer estadios

claramente definidos; son ms bien formas de transicin hacia una

estructuracin social ms compleia. En las diferentes fases del proce-

so, se encuentra un gran nmero de variaciones que deben caracteri-

RAMN

D. RIVAS

zarse como formas

de transicin

y que, sin embargo, han tenido larga

duracin

en un proceso

de variaciones

y recreaciones

cclicas dentro

del mismo nivel de complejidad.

Las influencias

externas

Este proceso histrico

en la centroamrica

mesoamericana

estu-

vo muy determinado

por la influencia

de otras sociedades

ajenas a la

regin.

En efecto, esta regin

estuvo ligada a centros ms poderosos.

El gran foco de poder

estuvo

en la meseta

central de Mxico,

desde

donde

se ej,erci una fuerte

influencia;

primero

con ros olmecas,

despus

con los teotihuacanos

y los toltecas.

las influencias

llegaron

en forma de intercambio

comercial,

de

invasin

o de contacto

culturar y viajaron por dos rutas, las cuares

siguieron la geografa

favorable.

La primera

ruta recorra la costa del

Pacfico,

atravesando

las montaas

que van

desde Tehuantepec

hasta

Soconusco,

al norte

de Guatemala,

continuando por El Salvador,

el

Golfo de Fonseca y la zona racustre

de Nicaragua.

La otra ruta

iba

directamentedesdeel

valle central

de Mxico

al depsito

comercial

de

la Laguna

de Trminos (Tabaro),

,

desde aqu se diriga

a los centros

de lengua

chol

(Maya)

stos ccupaban una

ancha frania

en la

penfn-

sula de Yucatn y, cruzando

el

petn,

conclua

en el enclave

comerciar

de la costa del Golfo de Honduras.

De la costa de Guatemala

pasaban

fcilmente

por las montaas

a los valles y meseas. Lo mismo

suceda

en la costa AtlnticadeHonduras.

Enel Golfo deHonduras,roscomo

el Motagua,

el Polochic

y el Agun

conducan al altiplano.

por

estas

rutas llegaron los olmecas, los teotihuacanos,

los toltecasy los aztecas.

El altiplano de Chiapas, los Cuchumatanes,

el oeste de Verapaz y las

reas montaosas

de Honduras

y del norte

de Nicaragua

quedaron

aisladas y se rnantuvieron

al margen de la influencia

mexicanae.

9 William Sanders T., y Barbara Price

J.

Op. cit.,p.47.

36

INTRODUCCIN

Al otro lado

de Mesoamrica

Las sociedades

centroamericanas

ar sur y al este de Mesoamrica

son poco

conocidas,ya

que no se han rearizados

ros

estudios pertinen-

tes' Los grupos

ms

conocidos

son ros que habitaron

la zona nororien-

tal de Costa Rica. Lo nus caracterstico

de estos grupos

fue su organi-

zacin

social primitiva.

Los datos

aislados

con que

se cuenta, muee

tran que no lograron

arcanzar

ra comprejidad

sociar

ni curturar

de las

sociedades

mesoamericanas.

Ni siquiera

en las regiones

donde la

cultura sedentaria

haba

alcanzado

mayor

desanoil (ro

san

Juan

y

cucnca del

sixaola,

en ra Ilanura

de Taramanca)

hubo

asentamientos

importantes.

La pobracin

de estos lugares

estuvo

sometida

ar suero,

dedicada

a las labores

agrcolas.

las condiciones

gmgrficas

hacan

casi imposible

Ia agricultura.

En las tierras

altas, que no eran muchas,

podan

crltirrar

mJ;

pero en

lasbajas,

desde Trujilro

hasta

panam,

no pudieron

lograr

estecurtivo.

Debido

a eso, al igual

que en muchas

sociedades

sudamericanas,

vivieron

de cultivos

irregulares

de mandioca,

palma

de pejivalle

y

arruruz,

complementando

su dieta

con Ia caza y ra recoreccin

de

frutos y scmillas.

A lo largo

de la

frontera

con Mesoamrica,

entre las dos

reas

culturales,

en el oriente

del pas,

habitaron

los lencas,

xicaques (tolu_

panes),

pech

(payas)

y sumus (tawahkas).

Cada uno

de estos

grupos

viva aislado.

probablemente,

su origen no era mesoamericano,

aun_

que los lencas

tueron

influencia

de sus vecinos

pipiles

y, posible-

mente, de los mayas.

De acuerdo

a Linda

Newson,

en comjaracin

con sus vecinos

del occidente,

los

iicaques

(xicaques),

payas

y sumus

que habitaban

el oriente

formaban

grupos

sociales

ms reducidos,

organizados

de manera

iguaritaria.

subsistan

en base a los productos

de Ia agricultura,

cacera,

pesca

y recoleccin.

Los

puym

y sumus

dependan

ms de la agricultura

y la recoleccin,

mientras

que los

grupos ubicados

en la costa

explotaban,

en alguna

medida,

los recur_

37

RAMN D. RIVAS

sos fluvialesycosteros;

los

jicaquesdependancasi

exclusivamentede

los recursos alimenticios

silvestres.

Segut, parece, todos estos grupos tenan asentamientos perma-

nentes. Sin embargo, los asentamientos

temporaleseran mscomunes

entre los grupos del interior, que dependan ms de la caza y la

recoleccin y tenan que reubicarse ms fre.cuentemente,

en funcin

de la disponibilidad

de recursos.

Otros asentamientos deban ser

reubicados debido a la disminucin de la fertilidad de la tierra, pero

los a*ntamientos eran trasladados con menor frecuencia que los lotes

de cultivo. Los sumus del interior se reubicaban constantemente,

segn la disponibilidad de pltanos y construan refugios temporales

que duraban solamente unos pocos das; mientras que, aparentemen-

te, los payas se rcubicaban cada cinco u ocho das. El nomadismo era

mayor entre los jicaques,

quienes dependan en mayor grado de los

recu rss alimenticios silvestresro.

Estos pueblos vivan en las extensas tierras bajas del este de

Honduras y norte de Nicaragua,

en la llamada "costa miskita". Eran

grupos dispersos, los cuales hablaban lenguas y dialectos relaciona-

dos con el chibcha, lengua del noroeste de Sudamrica. La poblacin

de la costa misquita tena gran afinidad con ciertas poblaciones

tropicales selvticas sudanericanas: vestidos de corteza, hamacas e

intoxicacin durante las ceremonias religiosas. Practicaban la agricul-

tura de roza segn la disponibilidad del terreno; cultivaban mandioca

dulce y otros tubrculos, pias y palma de peiivalle, pimientos y varias

especies de friioles. Tambin cultivaban ma2, pero no era un cultivo

tan importante

como en Mesoamrica. Ms an, probablemente fue

un cultivo tardo. Esta reducida actidad agrcola la complementa-

ban con la caza y la pesca.

En la costa misquita no hayindicios deasentamientospermanen-

tes ni de una sociedad centralizada. [s ascnbamientos esaban en los

l0 Vase,UndaNewson,ElCostodcleC-onquista.Primeraedicintraducida.(Teguci-

galpa: Editorial Cuaymuras. 1992): 91, T2y 93.

38

INTRODUCCIN

terrmos mselevadosque

encontraron a lo largo de lascostas y de los

ros,

cerca de las plantaciones y en posicin defensiva. Residan

en

casas de forma alargada

o palenques. A veces construan villas ms

grandes y caseros, dcfendidos con muros dc varas y arbustos en las

reas ms densamente pobladas; pero los asentamientos

estaban

rodeadas por reas despobladas. El tipo de vida y sus patrones de

asentamiento muestran

su movilidad; no estaban atados al suelo ni a

los

ciclos agrcolas. Los asentamientos

estaban compuestos por gru-

pos familiares igualitariostl.

[a otra partc

de Centroamrica no alcanz el nivel de organiza-

cin social de las

culturas mesoamericanas,

debido al aislamiento de

estos grupos respecto

a los centros vecinos ms desarrollados,

moti-

vado por las condiciones

geogrficas

y ecolgicas locales. A pesar

de

la diversidad, no haba tierras, ni bajas ni altas ni subhmedas, como

las haba en Mesoamrica,

donde las tcnicas agrcolas

se desarrolla-

ron en una erala suficiente

como para propiciar la formacin

de los

estados.

Aparentemente,

las condiciones locares no permitieron

la forma-

cin de grandes estados, como en Mesoam nca, y las

distancias eran

tan grandes que no facilitaron

loscontactos

necesarios

para el desarro-

llo

del modelo mesoamericano

a travs

de la interaccin

en las

regiones

dcl este y del sur.

Antes de la

Conquista espaola, Honduras

estaba habitada por

pueblos que se caracterizaban por dos tipos culturales diferentesr2,

11 Vase al especto:

Eduard conzemius, Erhnogra phical suroey of the Miskito an sumo

Indians of Honduras and Nicaragua. (Washin$on

D. C.:t93)). Tambin: Bernard,

Nietchmann, Between l-ond and water: The susistanu

Ealogy of the Miskito Iniians,

EastemNicnragtu. (NewYork:1973).Adems:

Orlando Roberiti

.Nanati7.ofVoyages

and Excursbns on rtv F-Lst coast and the lnterbr of central America.

tEainburg: t"g2zt.

12 En general, el istmo centroamricano

"u

una especie de puente que trne el nrte y el

sur del continente. Durante la poca precolonial

fue punto dL encuentro de los

pueblos provenientes dembos

p'ntos geogrficos.

l{onduas se constituy asf en

la frontera de la expansin de ambas ras cultuales.

RAMN D. RIVAS

formado

como producto

delas migracionesquepoblaron

el continen-

te americano

en la poca precolombinar3.

las

culturas Maya y Azteca estaban regidas

por el llamado

,,modo

de produccin

asitico",

cuya caracterstica

ms sobresaliente

era la

existencia

de una economa "sedentaria,,,

basada en la produccin

agrcola

(principalmente

maz), con

,,relaciones

de produccin

de

carcter

colectivo" centralizadas

en un poder nico que era ejercido

por un conjunto de funcionarios

civiles, religiosos y militaresra.

por

lo

tanto, no eran sociedades igualitarias.

La divisin de clases se estable-

ca entre los que

ejercan el poder y la mayora del pueblo.

Estas culturas alcanzaron grandes

progresos

en los diversos cam-

pos

del conocimiento humano,

impulsados por el desarrollo de una

variada

agiculfura

(frijol,

cacao, chile, aguacate y otros) y contaban

con grandes sistemas de regado.

De esa rrEnera garanrizaban

una

alimentacin

adecuada a su numerosa

poblacin. Adems, apticaron

tcnicas de gran pcrfeccin en los

tejidos y la cermica. Desarrollaron

un intenso y variado comercio. Alcanzaron un alto desarrollo cient.

fico

en las matcmticas

y la astronoma; adems de la arquitectura y

la escultura, que emplearon en la construccin

de grandes

ciudadesrs.

En la scccin noroccidental

de Honduras, predominaban

los

pueblos

con influencia

azteca, como los nhuatl, que habitaban

el valle

de Naco y Trujillo; los chorts grupo mayance localizado en Corts,

Copn y Ocotepeque y los lencas, que se extendan por los departa-

mentos de Santa Brbara, Lempira, Intibuc, La

paz,

Comayagua,

Francisco Morazn y Valle y parte de lo que hoy comprende el

territorio de El Salvador.

El resto del territorio hondureo

estaba habitado por pueblos

provenientes

del sur del continente, con una cultura nmada

y

se-

13 Mario

l:!p" l"l"tU""z,

Docttttlrllttas histticos ilc Honilums. Tomo l,la. Ed.

(Tegd-

galpa: UNAH. 1983):72.

14 Longino Be'cerra,I amunidad primitioo en Llonduras.

(Tegucigatpa:

Edit. Univers!

taria. C-oleccn Cuademos Universitarios,

No.4. 1981).

15 llem.

INTRODUCCIN

minmada, regidos por relaciones de produccin

comunal primiti-

vas. Entre estos pueblos se encontraban xicaques, pech, tawahkas y

misquitos que, en su coniunto, formaban la mayora de la poblacin

del past. Fue hasta despus de la segunda mitad de lZ00 que se

conformaron otros dos nuevos grupos tnicos, a la largo de la zona

costera del litoral Caribe: losgarfunas

y los

"negrosde

habla inglesa',.

La poblacin ms numerosa la constituan los lencas quienes, al

momento de la llegada de los espaoles, era el nuis extendido y

organizado de los grupos que habitaban el pas. En la actualidad, se

sabe muy poco sobre su pasado prehispnico pero, segn relatos de

los cronistas, antes de la llegada de los espaoles ocupaban parte del

occidente, centro y sur del pas: habitaban

en poblaciones

de conside-

rable tamao, con un promedio de 350 casas y mucho ms de 500

pobladores. No tuvieron grandes centros ceremoniales, pero su tipo

de agriculhrra se caracterzaba por el cultivo de maz y de friirles de

los que obtenan tres cosechas por ao. Sus prcticas

culturales, como

la molienda del maz cocido con ceniza, fiestas religiosas peridicasy

ciertos tipos de autosacrificio humano, testimonian la afinidad del

pueblo lenca con las culturas mesoamericanaslT.

Aunque existen polmicas cientficas sobre la descendencia y

origen de loslencas, de acuerdo a Barn Castro, son los restos directos

de los herederos mayas, que no siguieron el xodo que dio fin al

Antiguo Imperio. A la llegada de los espaoles, se encontraban

establecidos en el territorio que hoy comprenden las repblicas de El

Salvador y Hondurastt. En el actual territorio salvadoreo convivan

con los pipiles, aunque pipiles y lencas formaban, polticamente

hablando,

organizaciones distintas que se diferenciaban, adems, por

16 Doris Stone, "Desrarcadn de las culturas pnecolombino

del Norte y C-entro de

Honduas". Roistadcl ArchiooyBblbbca Nacioaal.

(Tegucigalpa:

TomoXIX, Nrs.2-

5; agosto-noviembre, 7940): 65, 67.

17 Anne Chapman, los Lacas dcHoniluras ar eI sglo XVI.

(Tegucigalpa:

INAFL 192]):

26 y ss.

lE Rodolfo Barn castro, It Poblaci fu El salmdo. segunda edicin.

(san

salvador:

UCA editores, l9E):98.

41

RAMN D. RIVAS

el lenguaie, la religin y el sistema de vida. Los pipiles eran descen-

dientes de los migrantes nahoas.

,

Los lencas que poblaron

parte de lo que hoy es El Salvador fueron

arrinconados

al otro lado

del ro Lempa por las migraciones

nahoas

ocupando,

en trminos generales,

la zona denominada por ellos como

Chaparrastique, que en su lengua

significa

,,lugar

de hermosas

huer-

tas", as como el sector norte

de la zona central de dicho territorio.

Las numerosas

colonias pipiles influan

en la culrura lenca,

al

extremo que la mayora

de ellos comprenda la lengua pipil. Lo

anterior se deduce por la cantidad

de nombres nahoas

con los que se

identifican muchos pueblos lencas.

[a generalizacin

de la

terminologa

,,lenca,,

para designar a estos

pueblos indgenas fue hecha,

en 1853, por el ajero e investigador

E.

G. Squier, quien

escuch que los indios

de Guajiquiro

(La

paz)

llamaban

"lenca" a su lengua

y, al encontrar

coincidencias lingsticas

con otros pueblos de [a Paz

e Intibuc, acu el vocablo para identi-

ficar a stos y a los denuis indgenas

del occidente que mostraban

caractersticas

similares en su lengua y su culturare.

Organizacin

econmica-social

De acuerdo

a datos histricos,

antes de la llegad a de los espaoles,

los pueblos

indgenas que habitaban la regin estaban gestando

su

propio proceso

histrico: los relatos,

deiados porloscronistas

colonia-

les, acrca

de las

"cruentas guerras,,,

dan fe de una eferverencia

poltica

que tenda hacia la unificacin

de las proncias y hacia la

consolidacin

de poderes hegemnicos.

Aunque

existan las relacio-

nes de produccin

comunal primitivas2o.

79 lde.

20 Esto significa que lc relaciones esablecidas entre los difeentes miembros de la

poblacin, m tornoa la produccin,

secaracterlzaban

por la propiedad comn sobre

lc medios de producrin (tierra

y medios de trabap) y pr distribucin ms o

menos igualitaia del producto.

INTRODUCCN

S"g"n Linda Newson, en el occidente y en el centro de Honduras,

la agricultura fue la actividad de subsistencia de mayor importancia.

[a cacera, pesca y recoleccin, probablemente

en ese orden,

jugaron

un papel secundario. Las artesanas estaban altamente desarrolladas

en comparacin con las de los grupos tribales de oriente y el comercio

estaba consolidado. La agricultura y la cacera eran actividades esen-

cialmente marulinas, mientras que las muieres se ocupaban de la

pesca fluvial y la recoleccin. Probablemente, los nobles esaban

exentos de las actividades rutinarias de subsistencia, de las que se

ocupaban los plebeyos y los esclavosz.

En correspondencia al grado de desarrollo de esta sociedad y la

naturaleza de las relaciones de produccin que prevalecan en la

misma, la organizacin social era "la tribu", cuya conduccin la

ejercan los ancianos, debido a su condicin de depositarios del

conocimiento sobre la fabricacin de instrumentos de trabajo, el

maneio de las arrnas, las estaciones secas y lluosas, los mtodos

medicinales, la forma de conservar los alimentos

e incluso, el manejo

de las relaciones diplomticas con otras tribus.

Anne Chapman, refirindose a los lencaq afirma que, a la llegada

de los espaoles, se encontraban distribuidos en distintos grupos,

constituyendo una considerable poblacin: cares, cerquines, potones

y lencas; aunque sus comunidades estaban aisladas por grandes

distancias, se mantenan unidos porlazosculturales y por una historia

comn. Segn Chapman, geogrficamente los lencas se distribuan de

la siguiente manera:

Cares: comprendan los actuales departamentos

de Intibu-

c, La Paz, norte de Lempira y sur de Santa Brbara.

Cerquines: establecidos en el centro y sur de Lempira y sur de

Intibuc.

2l bnda Newson, El Costo de la Conquista. Op, cit, p, 77.

43

RAMN D. RIVAS

Potones:

al oeste del ro Lempa,

en territorio salvadoreo.

[.encas: ubicados

en el departamento de Comayagua,oriente

de La,Paz,

centro y sur de Francisco Morazn, inclu-

yendo, probablemente,

Tegucigalpa. Los lencas

esta-

ban tambin en el Valle de Oriente, donde colindaba n

con los potones

de El Salvador

z.

El pueblo garfuna

constituye un caso muy especial, en el sentido

de que es un grupo relativamente

reciente

en Honduras,

siglo XVIII.

Fueron expulsados por los ingleses

de la isla de San Vicente y desem-

barcados, el 12 de abril de 7797,

en la isla de Roatn, luego se

establecieron en el litoral Caribe de Honduras.

La Conquista y sus efectos

la Conquista y colonizacin

espaola de Honduras consisti en

un proceso de destruccin violenta de la organizacin econmico-

social de los pueblos indgenasa. La misma no fue tarea fcil para los

espaoles, debido a que los indgenas

opusieron resistencia por varios

aos.

Un factor que prolong la lucha fue la organizacin social con la

que contaban los pueblos indgenas.

La accin de resistencia ms

importante contra los colonialistas fue "la rebelin de los lencas,,,

encabezada por el cacique Lempira

en el ao 1537. Lempira, que

significa "seor

de la sierra"

,

fory la unidad de todo el pueblo lenca

(cares,

cerquines, potones y lencas propiamente

dichos) alrededor de

una confederacin de tribus, organizada para luchar contra los con-

quistadores.

22 Anne Chapman, Los lzncts ih Honduras cn eI siglo XV I. Op. cit., p. 28.

Vase tambin: Claudia Marcela Carlas y otos, Tailicin oral irulgeru ih Yamaran-

8il.

(TeguciSalpa:

Edit. Guaymuras, 1 9E8): I 6.

23 Para un ehdio sobre el resultado de la conquista y la colonizacin de los pueblos

indlgenas m Honduras, vase: Linda Newson, EI Costo de la Conqusta. Op. cit.

INTRODUCCIN

Los lencas dieron batalla en el rea comprendida por los ros

Comayagua y Ula. La fuerza indgena se atrinchcr en los peones

de Congoln, Coyocutena, Piedra Parada, Cerro del Broquel y Cer-

qun. Este ltimo, segn las

evidencias histricas, se constituy en el

centro de opcraciones de la resistencia lenca. Los cronistas espaoles

sealan que "toda la ticrra se haba alzado y rebelado al tiempo que se

alz el dicho peol"2a. An muerto Lempira, segn testimonios de los

cronistas, la resistencia lenca continu.

Bajo el peso de la dominacin colonial, la poblacin lenca fue

reconcentrada

en lo que los conquistadorcs llamaron "Pueblos

de

Indios", aunque tambin hubo otros tiposdc reducciones, mucho ms

violentas y disolventes del pueblo y la

cultura indgena,

como la

Encomienda y los Repartimientos.

Esto se haca con cl objcto de

controlar la mano de obra indgcna para cvangclizarla y explotarla

meior.

Estas reducciones atomizaron la poblacin indgena en nclc.os

aislados, con lo que se desarticul toda perspcctiva

de unidad poltica

ocul tural . Con todoesto,gran partedel l cgado i ndgena sefundi con

la cultura espaola,lo que dio lugar a la actual cultura mestiza

dcr pas.

No obstante, en algunas partes, los indgenas

se aprovecharon de la

instauracin

de los Pueblos

de Indios y la formacin de una transfor-

macin

tnica; si bien aceptaron la imposicin

de la lengua y la

religin, usaron esta organizacin para identificarse

como pueblos y

para infilhar,

bap toda forma posible, los elementos de su cultura.

Esto produjo que rituales

agrarios y domsticos, mitos, creencias y

otros muchos elementos culturales contribuyan a perfilar a los indge.

nas como una etnia diferenciada

culturalmente del resto

de la pobla-

cin.

24

Julin

N. Gucrero y Lola Soriano de Guertero, Cacques heroicos tb Cntroamrica.

Rbeln indgena de lviatagalpa enl8ll y exytsin de toi

jauitas. (Managua:

l9g2):42.

RAMN

D. RIVAS

Si tuaci n geogrfi ca

achal de l a pobl aci n

i ndgena

de Honduas y su defi ni ci n

Honduras

es un pas Iocarizado

en el istmo centroamericano,

con

una extensin

territorial de 112,088 kilmetros

cuadrados.

un 637o de

su tcrritorio

es montaoso (con

una altitud media

de mil metros),

cubierto de pinares,lo

que indica que la rr'yor parte

de su territorio

no cs muy frtil. Tieneuna poblacin

d e4,z4g.56lmillonesde

habitan-

tes25, en su mayora

de habla

espaola y de origen muy heterogneo

dcsde cl punto de vista tnico. El ritmo de crcrimiento

p,oblacional

es

de3.17o. La divisin poltica territorial

esde 1g departamcntos,

con 2g3

municipios,

3,077 aldeas y cerca de 20,000

caseros2.

Honduras

prescnta una rica diversidad

tnica<ultural,

dispcrsa

por las diferentes partes del tenitorio nacional.

por

la tradicin y los

rasgos

culturales de la poblacin

en estudio, en esta investigacin

utilizaremos

la denominacin

de "pueblos

indgenas".

En el caso de

los lcncas, los antroplogos

los dcfinen como "campesinos

de tradi-

ci n

l cnca"z7,

por tratarsedecomuni dadesyaun

fami l i as ai sl adas que

conservan y elaboran una tradicin. Habra que comprobar si tal

definicin, cn base a investigaciones,

puede ser adaptada a los dems

grupos indgenas.

En csta invcstigacin

vamos a partir, primeramente,

de los datos

pxrblacionales

que s maneian a nivcl nacional y que representan un

nrnero

aproximado

de 460,095 habitantes,

distribuidos

en todo el

pas en 8 grupos indgenas

culturalmente

diferenciados28.

Estos datos se basan en el ltimo censo de poblacin y enda de l9gg.

Luis Marias Otero, Honduns.

(Tegucigalpa:

Edit. Universitaria. lggZ).

chapman, Los Hijos del copal y le c^andcla. Tomo l.

(Mxico:

universidad Nacional

Autnoma de Mco. 198$: 14.

En este estudio excluiemos de tratar a ta poblacin Negra de habla lnglesa. si bien

se encuentran