Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

2do Parcial Materia Adole Psico Uba

2do Parcial Materia Adole Psico Uba

Cargado por

Sebastian Di StefanoDescripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

2do Parcial Materia Adole Psico Uba

2do Parcial Materia Adole Psico Uba

Cargado por

Sebastian Di StefanoCopyright:

Formatos disponibles

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Psicología Evolutiva: Adolescencia

Cátedra II (56)

2022 – Primer Cuatrimestre

Nombre y Apellido del Alumno: Sebastián Di Stefano

Número de Comisión: 13

Libreta Universitaria: 420774350

Docente de Teóricos: Mariana Soler

Docente de Prácticos: Agustina Guaragna

Introducción

En el comienzo de la cursada, la cátedra tuvo el desafío de introducir en los

alumnos la idea de un nuevo tipo de paradigma para que pensemos la materia;

ya no desde la habitual mirada simplista del paradigma evolucionista utilizado

históricamente. Este mismo sigue una lógica rectilínea, donde luego de un

suceso acontece otro y la forma de relacionarse es de un elemento con el

anterior como la causa (núcleo), y el posterior como consecuencia. El enfoque

psicoanalítico complejo para estudiar las adolescencias posibilita el dejar de

pensar todo dentro de un tiempo cronológico para hacerlo a partir de uno

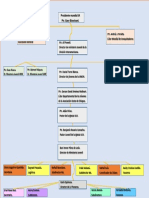

lógico. El pensamiento es considerado en forma de red compuesto por

múltiples elementos interrelacionados donde no hay una única dirección

rectilínea simple hacia adelante, sino que hay múltiples caminos y dimensiones.

Siguiendo el paradigma de la complejidad (Najmanovich, 2008) en la

consigna podemos ver como Otero (2019) menciona la importancia del

construirse un pasado para enfrentar el devenir. No existe una conexión

simplista lineal que se desarrolla de forma cronológica entre los elementos del

pasado, presente y futuro, sino que, para el devenir del sujeto, la construcción

de un proyecto futuro es necesario que el Yo en la adolescencia invista al

pasado.

Es llamativo y distintivo con anteriores experiencias elaborando escritos el

hecho de que, si bien en esta oportunidad todos los estudiantes de cursada

contamos con la misma consigna y palabras claves dadas, al haber estudiado

el material dentro del paradigma de la complejidad no habrá un lugar o

concepto particular para empezar a desarrollar por la carencia de una

linealidad. Cada elemento que uno desarrolle contará con distintas direcciones

a seguir interrelacionándose con otros.

En mi caso el desarrollo de lo planteado de la cátedra elegí el concepto de

“soma” (Córdova, 2010) para el inicio por parecerme pertinente la idea de que

si bien nacemos siendo soma, también a lo largo de la vida continuamos

repitiendo esta infancia.

Desarrollo:

Córdova (2010) en un primer momento habla del soma como el lugar del

nacimiento y lo describe como una sustancia que carece de representación e

historia. Es aquello nuevo que no fue inscripto aún. El soma se inscribe por

medio del contacto con el otro. La madre con el primer contacto libidiniza al

niño recién nacido. Con este contacto con el otro materno es que el soma se

engendra a sí mismo como cuerpo erógeno produciéndose una filiación mutua.

Así, el soma al lograr la inscripción de su propio cuerpo logra devenir en

corpsi, un cuerpo ya constituido e integrado psicosomáticamente como cuerpo

psíquico y erógeno. El cuerpo es atravesado por las palabras que logran

incorporar la historia libidinal del sujeto y su genealogía.

Si bien se introdujo el concepto de soma tomando como ejemplo el nacimiento

de un bebé que carece de representación y es a-histórico y que sólo luego de

dado el encuentro con el otro podrá devenir en corpsi, también se destaca que

los sujetos nos encontramos de alguna forma en un continuo cambio

necesitando subjetivar nuevos encuentros y saberes para lograr inscribirlos en

nosotros mismos. De alguna forma el corpsi, que antes fue soma, también se

encontrará en el transcurso de la vida con vivencias, emociones, encuentros,

diversos elementos que deberá subjetivar y luego integrar para continuamente

desarrollarse. Sobre esto expuesto, Córdova (2010) introduce la idea de que

con el advenimiento del trauma puberal el cuerpo infantil deviene en parte

como un nuevo soma donde se presentan superficies heterogéneas con

sectores en blanco sin inscribir que no se encuentran representadas por el

psiquismo. Córdova (2010) retoma a Grassi, quien señaló a todas estas

intensas transformaciones de la pubertad como pertenecientes a un tiempo

lógico que denomino “entretiempo”, donde se produce la confluencia de la

sexualidad infantil y adulta. También, se produce un recambio que, desde la

mirada de la complejidad, logra introducir la repetición y reedición de los

momentos lógicos, la interacción continúa de lo puberal, lo adolescente y la

juventud interrelacionados. Se producirán pasajes tales desde el relacionarse

únicamente con el entorno familiar a hacerlo con pares sociales, también se

partirá desde un narcisismo hacia la búsqueda de ideales con alteridad en la

juventud, etc.

Durante el entretiempo de la sexuación (Córdova, 2010), la organización

previa, el corpsi del cuerpo infantil, es perturbado por el trauma puberal

(Córdova, 2019) que acontece haciendo que la persona se encuentre con un

cuerpo que no siente como propio. El acontecimiento (Córdova, 2019) es

introducido como la oportunidad de abordar el desorden necesario generado

por el trauma para buscar crear una nueva organización tomando los

elementos nuevos introducidos en el trauma para ligarlos, tomarlos como

propios e inscribirlos subjetivamente en esta nueva organización psicosomática

del adolescente constituyéndose nuevamente un corpsi (Córdova, 2010).

Continuando dentro del paradigma de la complejidad, Aulagnier (1991) señala

que para crear un proyecto a futuro, enfrentar el devenir, es indispensable el

construirse un pasado, ya que, el devenir del sujeto no es sin historia. A esta

última la dimensiona alejándola de lo lineal y haciendo hincapié en la

importancia de la repetición y los factores azarosos que la atraviesan.

Retomando el concepto del entretiempo de la sexuación, gracias a Aulagnier

podemos identificar dos etapas en la adolescencia: una destinada a la

construcción de un fondo de memoria que funcione como garantía de la

permanencia identificatoria y otra, a la organización del espacio relacional.

Puget (1997) toma a Aulagnier e introduce en lo que ella describe el concepto

del doble trabajo de historización en donde, como indica Piera, inscribirá el

pasado para poder trabajar con el futuro a devenir. Puget introduce el concepto

de la vincularidad. Podemos volver a destacar el corpsi mencionado

anteriormente, ya que en la adolescencia este busca ponerse en acción como

un cuerpo sexuado vincular. Es necesario inaugurar una nueva historia para

trabajar en el ahora, diferente a la del cuerpo infantil autoerótico relacionado

con lo familiar. Así, esta doble historización busca historizar la sexualidad

vincular y reescribir la historia pasada familiar. Aulagnier (1991) destaca un

pasaje de firma. El infante es coautor junto a su familia de su historia, mientras

que en la adolescencia ya su historia le es propia. Al construir su pasado y

poder construir el ahora teniendo un proyecto propio, le permitirá la creación de

nuevos sentidos y perseguir ideales. Con la historización del trayecto subjetivo

de la genealogía resulta en el proyecto identificatorio (Aulagnier, 1991).

Grassi (2012) tomando a Aulagnier explica que si bien en lo adolescente se

presentan sueños sobre lo que deparará el futuro, no son más que fantasías.

En la juventud es recién cuando esa promesa se va convirtiendo, aunque con

repeticiones y reediciones, en un actuar anticipado tomando como guía la

proyección de un futuro posible. Así, la juventud es líbido expectante de un

proyecto posible de concretar a futuro, un proyecto de identidad. La espera

hasta llegar a él no será pasiva, si no caracterizada por la creación, lo lúdico

que mediará en el proyecto. Si bien tiene algo individual en cuanto al sujeto que

lo persigue, también es colectivo debido a las interacciones con el conjunto

social que son puestas en juego en el seguimiento.

Llamamos entonces “Proyecto Identificatorio” (Aulagnier, 1991) al proceso sano

por el cual se significa la genealogía por medio de la investigación histórica

familiar. Es un trabajo psíquico en el que se puede visibilizar la importancia de

la interdependencia entre el pasado histórico familiar y el porvenir, ya que, el

Yo como aprendiz de historizador - historizante investigará sus herencias a las

cuales significará y utilizará como anclajes para su proyección a futuro (Grassi,

2010).

Conclusión

A lo largo de este escrito si bien hemos partido del concepto de “soma”, nos

encontramos con lo descripto en la introducción respecto del paradigma de la

complejidad: cada concepto se encuentra interrelacionado a los demás y en el

trabajo no son mencionados una única vez. Por el contrario, hay repetición y

reedición de estos al verse involucrados de distinta forma, en distintos

escenarios.

La cita de Otero respecto a Aulagnier corresponde a uno de los principales

temas abordados en la cursada: la no continuidad cronológica de los conceptos

y el pensar de forma lógica. La necesaria historización del pasado para trabajar

el ahora y enfrentar el devenir futuro fue de lo más central no sólo en la

materia, sino a largo de este trabajo en el que abordamos esto cada alumno

partiendo desde del concepto que elijamos pero que luego se interrelacionar

con los demás.

Concluyendo con esta idea, me resultaría interesante físicamente pegar en el

pizarrón las producciones de cada compañero de la comisión 13 a modo de red

y de forma oral señalar las diversas maneras en que cada uno abordó la

consigna. Esta red de trabajos escritos de la comisión podría luego unirse a

una mayor integrada con los trabajos de las demás comisiones o,

aprovechando las ventajas de los avances tecnológicos, podríamos hacerla de

forma virtual con los archivos en la página de la cátedra a modo para que

quede constituida una red que refleje no sólo elementos (archivos de escritos)

interrelacionados, sino que también dentro de estos puedan visualizarse

distintas formas de organización de la información válidas.

También considero que sería interesante, siguiendo la consigna dada en este

parcial, realizar charlas en escuelas explicando a los sujetos la idea del

paradigma de la complejidad para aportarles herramientas y temas (como, por

ejemplo: la idea de la doble historización) para debatir y nosotros observar

cómo lo utilizan.

Bibliografía

Aulagnier, P. (1991) Construirse un pasado. En Psicoanálisis. Revista de

APdeBA sobre Adolescencia XIII Nº 3.

Córdova, N. (2019) Del trauma puberal al acontecimiento adolescente. Parte I.

Inédito.

Córdova N. (2010) La creación del cuerpo adolescente Parte I: El entretiempo

adolescente. En Entre niños, adolescentes y funciones parentales.

Psicoanálisis e Interdisciplina (pp. 55-63). Buenos Aires, Editorial

Entreideas.

Grassi A. (2010) Adolescencia reorganización y nuevos modelos de

subjetividad. En Entre niños, adolescentes y funciones parentales.

Psicoanálisis e Interdisciplina, (pp.67-74). Buenos Aires: Editorial

Entreideas.

Grassi A. (2012) Sobre los intereses libidinales de los jóvenes y la subjetividad

en Devenir. Homenaje a S. Bleichmar. En Revista Generaciones Nº 1.

Buenos Aires: Eudeba.

Najmanovich, D. (2008) El desafío de la complejidad: redes y cartografías

dinámicas. En Mirar con nuevos ojos. Nuevos paradigmas en la ciencia y

pensamiento complejo. Buenos Aires: Biblos.

Otero, Ma. E. (2019) Visitando a Piera Aulagnier (pp. 86-95). En Grassi, A. y

Otero, Ma. E. (Comps.) Entramados vinculares y subjetividad. Niños,

niñas, adolescentes y familias en psicoanálisis. 1ª ed. Ciudad Autónoma

de Buenos Aires: Entreideas.

Puget, J. (1997) Historización en la adolescencia. En Cuadernos de ApdeBA Nº

1 de Niñez y Adolescencia. Buenos Aires, Publicación de la Asociación

Psicoanalítica de Buenos Aires.

También podría gustarte

- Psicoanalisis y Aprendizaje PDFDocumento7 páginasPsicoanalisis y Aprendizaje PDFAlexis Alfonso Rojo Trujillo100% (2)

- Psicologia Evolutiva Adolescencia Segundo ParcialDocumento8 páginasPsicologia Evolutiva Adolescencia Segundo Parcialanto.pellatiAún no hay calificaciones

- Domiciliario AdolescenciaDocumento8 páginasDomiciliario AdolescenciaAntonellaPellatiAún no hay calificaciones

- Trabajo Final de AdolescenciaDocumento8 páginasTrabajo Final de AdolescenciaGiselleAún no hay calificaciones

- Adolescencia. Trabajo IntegradorDocumento10 páginasAdolescencia. Trabajo IntegradorcamilaAún no hay calificaciones

- Pregunta Integradora - MartínezDocumento6 páginasPregunta Integradora - MartínezEuge MartinezAún no hay calificaciones

- Segundo Parcial Adolescencia 2Documento9 páginasSegundo Parcial Adolescencia 2Keila LodettiAún no hay calificaciones

- Psicologia Evolutiva Adolescencia Segundo ParcialDocumento8 páginasPsicologia Evolutiva Adolescencia Segundo ParcialAntonellaPellatiAún no hay calificaciones

- Mercedes Ferrari - 2do ParcialDocumento10 páginasMercedes Ferrari - 2do ParcialMercedes FerrariAún no hay calificaciones

- Janine Puget - Historización en La Adolescencia - 1997Documento10 páginasJanine Puget - Historización en La Adolescencia - 1997Pablo InguimbertAún no hay calificaciones

- Cardozo G. Identidad y Proyecto Identificatorio en La Adolescencia PDFDocumento8 páginasCardozo G. Identidad y Proyecto Identificatorio en La Adolescencia PDFEzequiel FerreyraAún no hay calificaciones

- TP AdolecenciaDocumento7 páginasTP AdolecenciaMartin GilAún no hay calificaciones

- Segundo Parcial Adolescencia 2-2022Documento8 páginasSegundo Parcial Adolescencia 2-2022Laura LuceroAún no hay calificaciones

- Pyr Evolutiva 2Documento8 páginasPyr Evolutiva 2A. Rocio garciaAún no hay calificaciones

- 014 Capitulo 11 Trasnformaciones Psiquicas Del Envejecer Marcas Del Trabajo Grupal (VF)Documento10 páginas014 Capitulo 11 Trasnformaciones Psiquicas Del Envejecer Marcas Del Trabajo Grupal (VF)La China yannuzziAún no hay calificaciones

- Cordova La Primavera Del SignificanteDocumento4 páginasCordova La Primavera Del SignificanteSocorro FacuAún no hay calificaciones

- Comision B1 - Astesano, Barbeito, Barbero - Grupo 5Documento6 páginasComision B1 - Astesano, Barbeito, Barbero - Grupo 5Maria Agustina BarberoAún no hay calificaciones

- Tesis de Licenciatura en PsicologíaDocumento29 páginasTesis de Licenciatura en PsicologíaSofiaAún no hay calificaciones

- Parcial Domiciliario AdolescenciaDocumento10 páginasParcial Domiciliario AdolescenciaCamde GemtileeAún no hay calificaciones

- Aprendizaje en Los Niños Con TEA (EXTRACTO)Documento3 páginasAprendizaje en Los Niños Con TEA (EXTRACTO)Carina GomezAún no hay calificaciones

- Parcial Domiciliario (Buena Nota)Documento13 páginasParcial Domiciliario (Buena Nota)Melisa Suarez BitencourtAún no hay calificaciones

- TP 2do ParcialDocumento4 páginasTP 2do ParcialTomás Fernández0% (1)

- Programa PS Evolutiva Niñez Uces 2020Documento15 páginasPrograma PS Evolutiva Niñez Uces 2020Sofia TohaAún no hay calificaciones

- Final AdolesDocumento18 páginasFinal Adolescjara1497Aún no hay calificaciones

- 3 - CARUSO-Marcelo-DUSSEL, Ines - Yo Tu El Quien Es El Sujeto - Eje 3Documento12 páginas3 - CARUSO-Marcelo-DUSSEL, Ines - Yo Tu El Quien Es El Sujeto - Eje 3cg_barbozaAún no hay calificaciones

- G Arciero CAP 5Documento58 páginasG Arciero CAP 5Carlota Bernal RamírezAún no hay calificaciones

- Rondón Micaela Com 27 2do ParcialDocumento6 páginasRondón Micaela Com 27 2do ParcialAntonellaPellatiAún no hay calificaciones

- Liliana PalazziniDocumento5 páginasLiliana PalazziniHoja del VientoAún no hay calificaciones

- Clase 1devenir SubjetivoDocumento15 páginasClase 1devenir SubjetivoPatriciaAún no hay calificaciones

- Escritura e Intimidad en La Adolescencia Dgo13Documento13 páginasEscritura e Intimidad en La Adolescencia Dgo13Gerardo ProlAún no hay calificaciones

- 902 Grupal + Indv. NuñezDocumento18 páginas902 Grupal + Indv. NuñezVictoria NuñezAún no hay calificaciones

- Resumen Primer Parcial Pedagogía 2019Documento9 páginasResumen Primer Parcial Pedagogía 2019Agustín GarcíaAún no hay calificaciones

- 4.3. Palazzini, L. Movilidad, Encierros, Errancias. Avatares Del Devenir Adolescente. Psicología Evolutiva de La Adolescencia. Psicología.Documento23 páginas4.3. Palazzini, L. Movilidad, Encierros, Errancias. Avatares Del Devenir Adolescente. Psicología Evolutiva de La Adolescencia. Psicología.barbadepiedraAún no hay calificaciones

- La Resiliencia en El Desarrollo Del Ser HumanoDocumento7 páginasLa Resiliencia en El Desarrollo Del Ser HumanoEugenio Enriquez ArgotiAún no hay calificaciones

- Apuntes Sujeto Del AprendizajeDocumento7 páginasApuntes Sujeto Del AprendizajeMalena FerreroAún no hay calificaciones

- Resumen Grassi 1 Parcial MicaDocumento47 páginasResumen Grassi 1 Parcial MicaMaría José LatorreAún no hay calificaciones

- Graciela Petriz1Documento45 páginasGraciela Petriz1Vítor HugoAún no hay calificaciones

- ¿Cómo Se Genera El Aprendizaje?Documento3 páginas¿Cómo Se Genera El Aprendizaje?ANDRES DE JESUS FLORES TREJOAún no hay calificaciones

- Subjetivacion Continuidad y TransformacionesDocumento14 páginasSubjetivacion Continuidad y TransformacionesJuan Legua100% (1)

- A Clase 3. InfanciasDocumento5 páginasA Clase 3. Infanciaslucero.ro.gonzalez26Aún no hay calificaciones

- ADOLESCENCIA PRIMER PARCIAL RecienteDocumento23 páginasADOLESCENCIA PRIMER PARCIAL RecienteVictoria BernalAún no hay calificaciones

- Com 27 2do ParcialDocumento6 páginasCom 27 2do ParcialAntonellaPellatiAún no hay calificaciones

- Caruso M Dussel I Cap 2!!!!!!Documento16 páginasCaruso M Dussel I Cap 2!!!!!!Adriaan Emannuel100% (1)

- M4 - Clase 1 - Matrices, Género y SexualidadDocumento23 páginasM4 - Clase 1 - Matrices, Género y SexualidadSilvi NielsenAún no hay calificaciones

- SUBJETIVIDAD Estructura y Desarrollo PsicomotorDocumento13 páginasSUBJETIVIDAD Estructura y Desarrollo PsicomotorAyelenAún no hay calificaciones

- Autoevaluación Residencia SecundarioDocumento8 páginasAutoevaluación Residencia SecundarioejgrigioniAún no hay calificaciones

- Texto de Bárcena, F. y Mélich, J.C. Hannah Arendt. Educación y NatalidadDocumento3 páginasTexto de Bárcena, F. y Mélich, J.C. Hannah Arendt. Educación y NatalidadAngie BohorquezAún no hay calificaciones

- Resumen UNIDAD 1Documento27 páginasResumen UNIDAD 1sofi lamAún no hay calificaciones

- Desarrollo - Cap 1 Desarrollos LacanianosDocumento7 páginasDesarrollo - Cap 1 Desarrollos LacanianosFlorencia Galvarini AgüeroAún no hay calificaciones

- Farconessi, C. (2012) Aprendizaje. Más Allá de La Multiplicidad de Teorías, Un Sujeto Humano Único e Irrepetible en Su Constitución SubjetivaDocumento27 páginasFarconessi, C. (2012) Aprendizaje. Más Allá de La Multiplicidad de Teorías, Un Sujeto Humano Único e Irrepetible en Su Constitución Subjetivacecilia bentancortAún no hay calificaciones

- Grimblat-Ed-N2-2008 AdolescenciaDocumento7 páginasGrimblat-Ed-N2-2008 AdolescenciaYaninaMaidanaAún no hay calificaciones

- de Cátedra 2020 - Diacronía y Sincronía en El Desarrollo. Historicidad, EstructuraDocumento5 páginasde Cátedra 2020 - Diacronía y Sincronía en El Desarrollo. Historicidad, EstructuraSol BoeroAún no hay calificaciones

- Inter Versiones Prevención 23 35Documento13 páginasInter Versiones Prevención 23 35Micaela SconfienzaAún no hay calificaciones

- Venir Siendo Sujeto y Educac. (10abril2013)Documento37 páginasVenir Siendo Sujeto y Educac. (10abril2013)J Hector Hernandez TejedaAún no hay calificaciones

- Tema VejezDocumento7 páginasTema VejezA. Rocio garciaAún no hay calificaciones

- Artículo IntegralidadDocumento9 páginasArtículo IntegralidadMaria Sandra Gonzalez AmiliviaAún no hay calificaciones

- Resumen Duelo e Historización + Transmisión PsíquicaDocumento8 páginasResumen Duelo e Historización + Transmisión PsíquicaLucía Diaz FigueroaAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico #2Documento6 páginasTrabajo Práctico #2Cristela BorquezAún no hay calificaciones

- Experiencias y metodologías de aprendizaje en la acción: El juego y las artes al servicio de la educaciónDe EverandExperiencias y metodologías de aprendizaje en la acción: El juego y las artes al servicio de la educaciónAún no hay calificaciones

- Tarea Semana 2Documento3 páginasTarea Semana 2AnaBuAún no hay calificaciones

- HOJA DE RESPUESTATest Exploratorio de GramáticaDocumento3 páginasHOJA DE RESPUESTATest Exploratorio de GramáticacamilaAún no hay calificaciones

- Tarea 4 de Psicologia de Desarrollo 2Documento6 páginasTarea 4 de Psicologia de Desarrollo 2Yanna TejadaAún no hay calificaciones

- Siempre Te QuerréDocumento17 páginasSiempre Te QuerréAngel SanabriaAún no hay calificaciones

- PasadosDocumento3 páginasPasadosRossella LeoneAún no hay calificaciones

- Las Aventuras de Tom SawyerDocumento32 páginasLas Aventuras de Tom SawyerPerrizo MoraAún no hay calificaciones

- Folleto Tríptico Servicios Inmobiliarios Profesional Orgánico AzulDocumento2 páginasFolleto Tríptico Servicios Inmobiliarios Profesional Orgánico AzulMontserrat Trujillo FloresAún no hay calificaciones

- Visita Domiciliaria Victor HugoDocumento2 páginasVisita Domiciliaria Victor HugoDavid Ricardo Ramirez BalderasAún no hay calificaciones

- OrganigramaDocumento1 páginaOrganigramaANA LAURA ALEGRIA LOPEZAún no hay calificaciones

- Leyenda El Pehuen y Comprension LectoraDocumento3 páginasLeyenda El Pehuen y Comprension LectoraNicoleAún no hay calificaciones

- Devoir Espagnol 1Documento2 páginasDevoir Espagnol 1WIN CYBERAún no hay calificaciones

- Caso Practico LopnnaDocumento8 páginasCaso Practico LopnnaemmaAún no hay calificaciones

- Cuento WilliamsDocumento3 páginasCuento WilliamsWILLIAMS JUSTO PERALTAAún no hay calificaciones

- Sesión 10 Tutorìa - Segundo GradoDocumento3 páginasSesión 10 Tutorìa - Segundo GradoCarlos Velásquez RojasAún no hay calificaciones

- Presentacion Pretty Little LiarsDocumento14 páginasPresentacion Pretty Little LiarsIngrid RiveraAún no hay calificaciones

- QuímicaDocumento8 páginasQuímicaMelanie VillalobosAún no hay calificaciones

- Pasaje A La Vida AdultaDocumento7 páginasPasaje A La Vida AdultaBraian Oscar Sánchez GarroAún no hay calificaciones

- Los NiÑos de La Cruz Del SurDocumento64 páginasLos NiÑos de La Cruz Del SurLuis GonzalezAún no hay calificaciones

- F11.mo12.pp - Formato - Captura - de - Datos - Antropometricos - v4Documento5 páginasF11.mo12.pp - Formato - Captura - de - Datos - Antropometricos - v4Bibiana Montero InsuastyAún no hay calificaciones

- Ficha de Trabajo #1: Pubertad Y Adolescencia: 1. Relaciona El Concepto Con Su Enunciado CorrespondienteDocumento2 páginasFicha de Trabajo #1: Pubertad Y Adolescencia: 1. Relaciona El Concepto Con Su Enunciado CorrespondienteBraddy CutipaAún no hay calificaciones

- La RebeldiaDocumento2 páginasLa RebeldiaIgnacio CarcamoAún no hay calificaciones

- Papi - Jorge BorgesDocumento64 páginasPapi - Jorge BorgesDayanne MackenneyAún no hay calificaciones

- Que Significa Ser JovenDocumento1 páginaQue Significa Ser JovenKatherine arenasAún no hay calificaciones

- Mi Bendición - PercusiónDocumento2 páginasMi Bendición - PercusiónStewart Alvarez100% (1)

- No Te Vayas Sin Decir Te Quiero. PelículaDocumento1 páginaNo Te Vayas Sin Decir Te Quiero. PelículaDebanhi Regina Alvarado OrtizAún no hay calificaciones

- Actividad 5 Qué Es La Adolescencia 11111Documento5 páginasActividad 5 Qué Es La Adolescencia 11111David Ricardo Padilla CespedesAún no hay calificaciones

- Directiva de Caja Chica - PNSRDocumento19 páginasDirectiva de Caja Chica - PNSRMaritza Quispe BecerraAún no hay calificaciones

- Afiche FAMILIA DE ACOGIDA Direcciones de Niñez y AdolescenciaDocumento1 páginaAfiche FAMILIA DE ACOGIDA Direcciones de Niñez y AdolescenciaGuadalupe CardozoAún no hay calificaciones

- La Guerra Del BosqueDocumento2 páginasLa Guerra Del BosqueOrlando Gonzalez33% (3)

- Embarazo en AdolescentesDocumento3 páginasEmbarazo en AdolescentesLuis Enrique ColmenarezAún no hay calificaciones