Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Texto - 1

Cargado por

Angelo Fora0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

10 vistas2 páginasEl documento describe la evolución del pensamiento del autor sobre la religión y la metafísica. Inicialmente, el autor era un ateo materialista convencido que no sentía ninguna necesidad de Dios ni se interrogaba sobre cuestiones metafísicas como el destino del alma o la vida después de la muerte. Más tarde, el autor empezó a sentir una "inquietud metafísica" sobre el sentido y significado de la existencia humana, aunque sin preocuparse aún por conceptos como la inmortalidad del alma. Fue entonces cuando el autor se mostró más ab

Descripción original:

TEXTO - 1

Título original

TEXTO - 1

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoEl documento describe la evolución del pensamiento del autor sobre la religión y la metafísica. Inicialmente, el autor era un ateo materialista convencido que no sentía ninguna necesidad de Dios ni se interrogaba sobre cuestiones metafísicas como el destino del alma o la vida después de la muerte. Más tarde, el autor empezó a sentir una "inquietud metafísica" sobre el sentido y significado de la existencia humana, aunque sin preocuparse aún por conceptos como la inmortalidad del alma. Fue entonces cuando el autor se mostró más ab

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

10 vistas2 páginasTexto - 1

Cargado por

Angelo ForaEl documento describe la evolución del pensamiento del autor sobre la religión y la metafísica. Inicialmente, el autor era un ateo materialista convencido que no sentía ninguna necesidad de Dios ni se interrogaba sobre cuestiones metafísicas como el destino del alma o la vida después de la muerte. Más tarde, el autor empezó a sentir una "inquietud metafísica" sobre el sentido y significado de la existencia humana, aunque sin preocuparse aún por conceptos como la inmortalidad del alma. Fue entonces cuando el autor se mostró más ab

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 2

TEMA 1 – TEOLOGÍA

Psicoanálisis del Ateísmo Moderno

Al hombre religioso le cuesta mucho comprender que los ateos no se planteen

ciertas preguntas metafísicas que a él le parecen imperiosas. Un amigo dominico

(religioso) de vasta cultura y notable amplitud de espíritu, me dijo últimamente: “En

rigor es concebible que alguien no se preocupe por el origen primero de las cosas

y que no se sienta obligado a admitir la existencia de un Dios-creador. Pero, ¿Cómo

un hombre normalmente evolucionado puede no interrogarse sobre su propio

destino, sobre la suerte que le está reservada a su alma después de la muerte?

¡Tan espontáneo es el deseo de supervivencia en el psiquismo humano!” Lo que

pasa es que para mi amigo la existencia de un “alma” es una certeza primordial;

entonces nada más natural que interrogarse sobre su destino. No se piense que yo

nunca utilizaba, en la conversación y tal vez hasta en mis escritos, la palabra “alma”.

Sin embargo, en esta “alma” no veía ninguna “sustancia”. Sólo era un término

cómodo para designar el conjunto de las facultades psíquicas del hombre. Mi

convicción era la de todos los materialistas, a saber: lo psíquico y lo que se llama

espiritual no son de una esencia diferente a la de lo biológico y de lo físico,

representan simplemente el peldaño superior de la evolución de la materia. Verdad

es que yo me hacía una idea terriblemente simplista de la concepción “idealista” (así

llamábamos a toda filosofía no materialista) del alma. Si yo hubiera sido viejo y

enfermo, puede que hubiese sentido alguna angustia íntima ante la perspectiva de

una muerte próxima. Sin embargo, no habría visto en ella sino una más entre las

muchas fatalidades desagradables de la naturaleza, como lo son la tormenta y el

granizo, la caída de las hojas en el otoño, los accidentes de trabajo y de tránsito, las

enfermedades y la vejez. En nada de esto veía la necesidad de suponer la

existencia de un dios, de una providencia, de un paraíso. Incluso esperaba bastante

ingenuamente que los progresos de la ciencia permitirían, después de la revolución

comunista, la abolición de la mayoría, si no de la totalidad, de estas miserias. Sobre

el destino de mi propia alma, creo que jamás me formulé ninguna pregunta. Yo era

joven y sano, la vida me parecía apasionante: ¿Para qué interrogarme sobre un

problema tan ocioso como el de la forma que tendría después de mi muerte este

montoncito de materia que soy? Ni siquiera cuando esperaba que me condenaran

a muerte en las prisiones de Hitler, me hostigaba el problema de la supervivencia.

No tenía miedo a la muerte; en cierto sentido encontraba hermoso tener que morir

a los veinticinco años por lo que me parecía una causa grande y bella, antes que

las enfermedades y la vejez tuvieran tiempo de hacerme la existencia menos

agradable. En algunos raros momentos, sentía sin embargo un poco de tristeza por

haber vivido tan poco, por dejar tan pocas huellas de mí en el mundo. Los creyentes,

en nuestros viejos países cristianos, no tienen ninguna idea del espesor de los

tabiques que los separan del universo mental de los incrédulos. No es éste el lugar

de establecer su parte de responsabilidad en ese estado de cosas. Jamás, en esos

TEMA 1 – TEOLOGÍA

diez años en que profesaba el marxismo, experimenté ninguna “inquietud

metafísica”, la cual sería, según los creyentes, patrimonio común de la humanidad

pensante. Más tarde, me pregunté si mi ignorancia radical de estas cosas no me

había impedido adquirir conciencia de una realidad que de algún modo me

preocupaba. Con toda sinceridad, debo confesar que, ni siquiera

retrospectivamente, me es posible descubrir en aquel muchacho que fui el menor

indicio de preocupaciones metafísicas. Probablemente esta serenidad sea más rara

en quienes el ateísmo no es más que una negación de las creencias religiosas. En

mí, desde el punto de vista psicológico, el comunismo llenaba una función no

demasiado diferente a la que desempeña la religión de los creyentes. Semejante

comparación podrá parecer un escándalo a los ojos del teólogo, y sin duda el

teólogo tiene objetivamente razón contra el psicólogo. ¿No establece la fe religiosa

un vínculo ontológico entre el hombre y Dios? ¿No abre el acceso a la única

Trascendencia verdadera? ¿Cómo entonces compararla con cualquier ideología,

convicción o creencia que no superan su inmanencia? Pero el problema que aquí

nos ocupa es también susceptible de un enfoque distinto al de la teología o de la

metafísica. Situándome en un plano rigurosamente subjetivo y existencial, me

esfuerzo, en el curso de este ensayo, por captar la función psicológica de la fe y de

la incredulidad. Mi incredulidad era, pues, otra cosa diferente que la simple negación

del Dios de los cristianos. No sentía ninguna necesidad de Dios para que la

existencia me pareciera hermosa y digna de ser vivida. Si por acaso hubiese

recibido en aquel tiempo la iluminación interior, una especie de revelación cristiana

inmediata, me hubiera sentido harto perturbado: no había en mí lugar para otra cosa

sino esta “fe comunista” que me abarcaba por entero. Los hombres de Iglesia no

deben olvidar jamás esta antigua verdad: que la aceptación de la revelación divina

presupone en el sujeto el sentimiento de una insuficiencia y de una insatisfacción

en el orden natural. Y en mí no había insuficiencia ni insatisfacción. En un sentido

yo también aspiraba a una “supervivencia” personal, pero a través de la realización

de una tarea particularmente importante en esta obra común. Después de varios

meses de experiencia del “ateísmo negativo”, debía sentir por primera vez esto que,

a falta de un nombre mejor, podría llamarse una inquietud metafísica. A decir

verdad, mi inquietud era muy poco “metafísica”, en el sentido propio del término. No

me preocupaban ni el más allá, ni la inmortalidad de mi alma. Proseguí aún mucho

tiempo sin concebir ninguna otra posibilidad de existencia fuera de la que nos es

ofrecida en el tiempo. Sin embargo, me sentía cada vez más impelido a interrogarme

sobre el sentido y la significación de esta existencia. No era posible que seres

dotados de facultades de pensar, de amar, se viesen lanzados en un universo

absurdo, donde no hay nada en que pensar, nada que amar, nada que esperar. Con

estas disposiciones psicológicas recibí el mensaje cristiano.

Ignace Lepp (1909-1966).

También podría gustarte

- Mario Arroyo Existe DiosDocumento8 páginasMario Arroyo Existe DiosYahiraEspaniyerTr'Aún no hay calificaciones

- Arkady PetrovEXTRDocumento30 páginasArkady PetrovEXTRaceclaudio88% (8)

- (Alan Watts) - Libro Del TabúDocumento65 páginas(Alan Watts) - Libro Del TabúPaola López100% (1)

- Agua para Industria AutomotrizDocumento17 páginasAgua para Industria AutomotrizEleazarRomero0% (1)

- Bobbio, Norberto - Religión y Religiosidad PDFDocumento16 páginasBobbio, Norberto - Religión y Religiosidad PDFlautaro__Aún no hay calificaciones

- A Dios No Lo Conocemos - Daniel Torrez HodgsonDocumento40 páginasA Dios No Lo Conocemos - Daniel Torrez HodgsondanielAún no hay calificaciones

- Carta A Un AteoDocumento10 páginasCarta A Un AteoRichard RichardAún no hay calificaciones

- Pequeña Teología IIIDocumento191 páginasPequeña Teología III9vdbczshnnAún no hay calificaciones

- Mi Fe en Jesús y El Jesús de Mi FeDocumento13 páginasMi Fe en Jesús y El Jesús de Mi Fescqr320842Aún no hay calificaciones

- Qué Pasa Cuando MorimosDocumento7 páginasQué Pasa Cuando MorimoszawieeeAún no hay calificaciones

- Ferry-Savater, Capítulos 1 FilosofíaDocumento23 páginasFerry-Savater, Capítulos 1 FilosofíaArturo Mejía RománAún no hay calificaciones

- 1 - Autoconocimiento PDFDocumento6 páginas1 - Autoconocimiento PDFMario EnriquezAún no hay calificaciones

- 1 Clase. Unid I. Consejería 1Documento14 páginas1 Clase. Unid I. Consejería 1Sony QuispeAún no hay calificaciones

- La Imposibilidad Del AgnosticismoDocumento8 páginasLa Imposibilidad Del AgnosticismoAskenax LMPAún no hay calificaciones

- Cosmovisión: Lic. Jonathan MurciaDocumento38 páginasCosmovisión: Lic. Jonathan MurciaJonathan Murcia - ApologistaAún no hay calificaciones

- William Thayer. Tres Ensayos Del Ciudadano.Documento133 páginasWilliam Thayer. Tres Ensayos Del Ciudadano.Javier Alberto Labrin JofréAún no hay calificaciones

- Conciencia y Verdad RatzingerDocumento5 páginasConciencia y Verdad RatzingermanlabayAún no hay calificaciones

- Tratado de TrinidadDocumento98 páginasTratado de TrinidadCarlos Montilla RinconAún no hay calificaciones

- De Veras El Cristianismo No ConvenceDocumento157 páginasDe Veras El Cristianismo No ConvenceLudovica100% (1)

- Juan L. Pedraz, de Veras El Cristianismo No ConvenceDocumento158 páginasJuan L. Pedraz, de Veras El Cristianismo No ConvenceEdgar Espinosa100% (1)

- Miguel Leivi. El Inconsciente y Los AfectosDocumento31 páginasMiguel Leivi. El Inconsciente y Los AfectosZatría VallejoAún no hay calificaciones

- Porvenir Ilusion (Versión Reducida)Documento3 páginasPorvenir Ilusion (Versión Reducida)María Ignacia VidalAún no hay calificaciones

- El Colegio Invisible - 01 PDFDocumento6 páginasEl Colegio Invisible - 01 PDFoguerrilleirodotaoAún no hay calificaciones

- Kyle Griffith-La Guerra en El CieloDocumento58 páginasKyle Griffith-La Guerra en El CieloSofía RicoAún no hay calificaciones

- La Imposibilidad AgnosticaDocumento10 páginasLa Imposibilidad AgnosticavalfeAún no hay calificaciones

- Respuesta A Job - Carl Gustav JungDocumento159 páginasRespuesta A Job - Carl Gustav Jungkeikobastet100% (3)

- Ensayo: Pecado OriginalDocumento11 páginasEnsayo: Pecado OriginalJordi122450% (2)

- Marcel, Gabriel - Incredulidad y FeDocumento92 páginasMarcel, Gabriel - Incredulidad y FeJessed Arael100% (8)

- Reflexión Sobre Teísmo y AteísmoDocumento2 páginasReflexión Sobre Teísmo y AteísmoEdward López LópezAún no hay calificaciones

- El Problema Fundamental de La FilosofíaDocumento15 páginasEl Problema Fundamental de La FilosofíaMILTHON SANCHEZ CADENILLAS100% (1)

- Belen - Sobre Paul RicouerDocumento46 páginasBelen - Sobre Paul RicouerRuben MartinezAún no hay calificaciones

- De Benoist, Alain - Como Se Puede Ser Pagano PDFDocumento104 páginasDe Benoist, Alain - Como Se Puede Ser Pagano PDFGermán Callisaya Gutiérrez100% (3)

- Cuando El Hombre OraDocumento128 páginasCuando El Hombre Orapachecop100% (2)

- Isaac Vashchuck - Qué Harás Con Tu Vida - Filosofía y Religión.Documento5 páginasIsaac Vashchuck - Qué Harás Con Tu Vida - Filosofía y Religión.isaac AlvaradoAún no hay calificaciones

- Dudando Sobre La Espiritualidad.Documento1 páginaDudando Sobre La Espiritualidad.diana bolañosAún no hay calificaciones

- Dios Padre ante el reto de la injusticia y del inconscienteDe EverandDios Padre ante el reto de la injusticia y del inconscienteAún no hay calificaciones

- Cientificos y Filosofos Ateos Que Cambian de RumboDocumento36 páginasCientificos y Filosofos Ateos Que Cambian de Rumbojorge hernán millar hidalgoAún no hay calificaciones

- 6.simone Weil - AutobiografíaDocumento10 páginas6.simone Weil - Autobiografíamatteo bordignonAún no hay calificaciones

- Comte - Sponville - El Alma Del AteismoDocumento200 páginasComte - Sponville - El Alma Del AteismounosandmanAún no hay calificaciones

- VarillonDocumento132 páginasVarillonuyjco0Aún no hay calificaciones

- Dualismo Vs VitalismoDocumento4 páginasDualismo Vs VitalismoEsteban Riveros OgazAún no hay calificaciones

- Fernando Savater - Critica A Las ReligionesDocumento2 páginasFernando Savater - Critica A Las Religionesdesconcid77Aún no hay calificaciones

- Entrevista A Jon SobrinoDocumento10 páginasEntrevista A Jon SobrinoEzequiel SilvaAún no hay calificaciones

- 9 Razones Por La Que No Soy AteoDocumento2 páginas9 Razones Por La Que No Soy AteorenanjardanyAún no hay calificaciones

- Nietzsche - Genealogía de La Moral y ComentarioDocumento7 páginasNietzsche - Genealogía de La Moral y ComentarioYeseniAAún no hay calificaciones

- Lo Que Creo Que Creo Gonzalo Haya PratsDocumento147 páginasLo Que Creo Que Creo Gonzalo Haya PratsJairo RacinesAún no hay calificaciones

- Profesión de Fe Del Vicario SaboyanoDocumento5 páginasProfesión de Fe Del Vicario SaboyanoFernando Ramirez GuiraoAún no hay calificaciones

- Varillon Alegrc3ada de Creer Alegrc3ada de VivirDocumento143 páginasVarillon Alegrc3ada de Creer Alegrc3ada de VivirMartínez Ignacio100% (1)

- Esta Es La Carta de Albert Einstein A Toda La HumanidadDocumento3 páginasEsta Es La Carta de Albert Einstein A Toda La HumanidadSamyAún no hay calificaciones

- Nicoletti IntroFiloUmsaDocumento20 páginasNicoletti IntroFiloUmsaMelisa LuceroAún no hay calificaciones

- Verdad Del Cristianismo (Ratzinger, Sorbona, 1999)Documento6 páginasVerdad Del Cristianismo (Ratzinger, Sorbona, 1999)Eduardo María VolpacchioAún no hay calificaciones

- X684.spufford - Queridos AteosDocumento3 páginasX684.spufford - Queridos AteosMarceloBubaluAún no hay calificaciones

- El Melancólico y El Creyente PDFDocumento145 páginasEl Melancólico y El Creyente PDFSepúlveda MaiigittaAún no hay calificaciones

- 2015 Barna - El SilencioDocumento40 páginas2015 Barna - El Silenciolucas spinelliAún no hay calificaciones

- El Maestro de maestros: Jesús, el educador más grande de todos los tiemposDe EverandEl Maestro de maestros: Jesús, el educador más grande de todos los tiemposCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (11)

- Géneros Literarios en La BibliaDocumento18 páginasGéneros Literarios en La BibliaAngelo ForaAún no hay calificaciones

- Los Milagros de Jesús - Ja SayesDocumento17 páginasLos Milagros de Jesús - Ja SayesAngelo ForaAún no hay calificaciones

- Capitulo 2 - Esfuerzos y Deformacion Axial V1 - Sesion 6Documento8 páginasCapitulo 2 - Esfuerzos y Deformacion Axial V1 - Sesion 6Angelo ForaAún no hay calificaciones

- Capitulo 3 - Carga Axial V2 - Sesion 12Documento7 páginasCapitulo 3 - Carga Axial V2 - Sesion 12Angelo ForaAún no hay calificaciones

- Unidad 3 JuicioDocumento13 páginasUnidad 3 JuicioAngelo ForaAún no hay calificaciones

- Enrique Ferri - La Polis y El Polites Orígenes y Características de La Categoría de CiudadaníaDocumento20 páginasEnrique Ferri - La Polis y El Polites Orígenes y Características de La Categoría de CiudadaníaAngelo ForaAún no hay calificaciones

- Florencio Hubeñak - Terra Et Urbs La Búsqueda de La Mentalidad Del Ciudadano de La Roma RepublicanaDocumento15 páginasFlorencio Hubeñak - Terra Et Urbs La Búsqueda de La Mentalidad Del Ciudadano de La Roma RepublicanaAngelo ForaAún no hay calificaciones

- Capitulo 5 - Flexion y Cortante - Sesion 19Documento11 páginasCapitulo 5 - Flexion y Cortante - Sesion 19Angelo ForaAún no hay calificaciones

- Fustel de Coulanges - La Ciudad Antigua, Pp. 41-74Documento34 páginasFustel de Coulanges - La Ciudad Antigua, Pp. 41-74Angelo ForaAún no hay calificaciones

- RATZINGER, J., Introduccion Al Cristianismo, LA FEDocumento7 páginasRATZINGER, J., Introduccion Al Cristianismo, LA FEAngelo ForaAún no hay calificaciones

- Capitulo 4 - Torsion - Sesion 16Documento16 páginasCapitulo 4 - Torsion - Sesion 16Angelo ForaAún no hay calificaciones

- UNIDAD 2 Simple Aprehension Parte 2Documento15 páginasUNIDAD 2 Simple Aprehension Parte 2Angelo ForaAún no hay calificaciones

- S28 2022-02 CVV IT Coordenadas Esfericas MODIFICADODocumento21 páginasS28 2022-02 CVV IT Coordenadas Esfericas MODIFICADOAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S16 2022-01 CVV Aplicaciones ExtremosDocumento11 páginasS16 2022-01 CVV Aplicaciones ExtremosAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S19 - 2022-02 - CVV - Integrales Dobles Sobre Regiones GenaralesDocumento15 páginasS19 - 2022-02 - CVV - Integrales Dobles Sobre Regiones GenaralesAngelo ForaAún no hay calificaciones

- UNIDAD 1 Introducción A La LógicaDocumento12 páginasUNIDAD 1 Introducción A La LógicaAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S20 - 2022-02 - CVV - Cambio en El Orden de IntegraciónDocumento16 páginasS20 - 2022-02 - CVV - Cambio en El Orden de IntegraciónAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S14 2022-01 CVV Plano TangenteDocumento15 páginasS14 2022-01 CVV Plano TangenteAngelo ForaAún no hay calificaciones

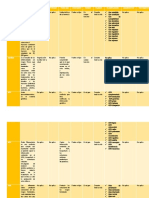

- S23 2022-01 CVV Aplicaciones de La Integral Doble AreasDocumento8 páginasS23 2022-01 CVV Aplicaciones de La Integral Doble AreasAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S18 2022-02 CVV Integrales Dobles Sobre RectángulosDocumento16 páginasS18 2022-02 CVV Integrales Dobles Sobre RectángulosAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S22 2022-01 CVV Coordenadas Polares y ModificadasDocumento15 páginasS22 2022-01 CVV Coordenadas Polares y ModificadasAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S17 2022-02 CVV Extremos CondicionadosDocumento26 páginasS17 2022-02 CVV Extremos CondicionadosAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S27 2022-02 CVV IT Coordenadas Cilindricas MODIFICADODocumento17 páginasS27 2022-02 CVV IT Coordenadas Cilindricas MODIFICADOAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S15 2022-01 CVV Extremos de Una FunciónDocumento18 páginasS15 2022-01 CVV Extremos de Una FunciónAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S26 2022-02 CVV Integrales Triples Sobre Regiones GeneralesDocumento14 páginasS26 2022-02 CVV Integrales Triples Sobre Regiones GeneralesAngelo Fora100% (1)

- S23 2022-01 CVV Aplicaciones de La Integral Doble AreasDocumento8 páginasS23 2022-01 CVV Aplicaciones de La Integral Doble AreasAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S24 2022-02 CVV Volumen Integrales Dobles MODIFICADODocumento16 páginasS24 2022-02 CVV Volumen Integrales Dobles MODIFICADOAngelo ForaAún no hay calificaciones

- S25 2022-02 CVV Integrales Triples Sobre Cajas RectangularesDocumento14 páginasS25 2022-02 CVV Integrales Triples Sobre Cajas RectangularesAngelo ForaAún no hay calificaciones

- 2022-02 CVV-ING S27 Integrales Triples Cilindricas EsfericasDocumento4 páginas2022-02 CVV-ING S27 Integrales Triples Cilindricas EsfericasAngelo ForaAún no hay calificaciones

- La Computación e Informática Texto DescriptivoDocumento2 páginasLa Computación e Informática Texto DescriptivoRocio Villa Roque50% (2)

- EFSRTDocumento3 páginasEFSRTDuilio NinaAún no hay calificaciones

- Las Benditas Almas Del Purgatorio - Léeme o LaméntaloDocumento15 páginasLas Benditas Almas Del Purgatorio - Léeme o LaméntaloLimogesGadesAún no hay calificaciones

- Unidad 2 Tema 1Documento16 páginasUnidad 2 Tema 1Veronica MendezAún no hay calificaciones

- Introduccion Al PaisajismoDocumento48 páginasIntroduccion Al PaisajismoAle100% (3)

- Equipo 3 Costo UnitarioDocumento49 páginasEquipo 3 Costo UnitarioNorberto Alejandro Ordinario de ArcosAún no hay calificaciones

- El Dilema Del CambioDocumento10 páginasEl Dilema Del Cambioapi-3831715100% (3)

- DVB e IBRDocumento51 páginasDVB e IBRGerson Bladimir Escobar GonzálezAún no hay calificaciones

- Antineoplásicos 1Documento15 páginasAntineoplásicos 1Emily MarinAún no hay calificaciones

- Tutoria 3Documento12 páginasTutoria 3MalejaCespedesAún no hay calificaciones

- SYRCERDocumento2 páginasSYRCERFrancisco Javier Adame MartinezAún no hay calificaciones

- Histomonas y HaemoproteusDocumento21 páginasHistomonas y HaemoproteusNinfa MoralesAún no hay calificaciones

- Articulo de Frenillectomia 17.TRADUCIDODocumento3 páginasArticulo de Frenillectomia 17.TRADUCIDOyesidgomez12Aún no hay calificaciones

- Los Métodos de Investigación Psicológica 2Documento3 páginasLos Métodos de Investigación Psicológica 2Nieves GerardinoAún no hay calificaciones

- INFORME FINAL - Práctica Alimentaria IDocumento20 páginasINFORME FINAL - Práctica Alimentaria IEze LedesmaAún no hay calificaciones

- 8 Entrega Final Teoria de Las Organizaciones - Avianca PDFDocumento37 páginas8 Entrega Final Teoria de Las Organizaciones - Avianca PDFJULIAN GONZALEZ100% (1)

- View-Source:https://mail Google Com/mail/u/0/#inbox/1544716c536eb71aDocumento4 páginasView-Source:https://mail Google Com/mail/u/0/#inbox/1544716c536eb71agerardo rodriguezAún no hay calificaciones

- FICHA de APLICACIÓN de Ciencia y Tecnologia IIBim Enlaces QuimicasDocumento4 páginasFICHA de APLICACIÓN de Ciencia y Tecnologia IIBim Enlaces QuimicasEydan Mayna MollapazaAún no hay calificaciones

- Cuencas SedimentariasDocumento32 páginasCuencas SedimentariasRonaldJoséCuencaRoa100% (1)

- Razones para Comer La Semilla Del AguacateDocumento10 páginasRazones para Comer La Semilla Del Aguacatehuavi109398Aún no hay calificaciones

- Cuadernillo de Matemáticas 2Documento79 páginasCuadernillo de Matemáticas 2gelicaceAún no hay calificaciones

- Programación Concurrente - A6Documento24 páginasProgramación Concurrente - A6Adrian OlveraAún no hay calificaciones

- Pastas RoncoDocumento72 páginasPastas RoncoMaria O. Martinez100% (1)

- Hipoglicemiantes OralesDocumento37 páginasHipoglicemiantes OralesCarolina100% (1)

- Procedimiento IzajeDocumento18 páginasProcedimiento Izajerudolf gallegosAún no hay calificaciones

- REMITAL-m 5.1 20220322Documento18 páginasREMITAL-m 5.1 20220322andres mauricio lopez idarragaAún no hay calificaciones

- D-Manual Taller C-4 160-200 NL (212 Páginas Negro)Documento212 páginasD-Manual Taller C-4 160-200 NL (212 Páginas Negro)Terah PioAún no hay calificaciones

- Carpeta de CalculosDocumento12 páginasCarpeta de CalculosIsmael PereiraAún no hay calificaciones

- Catequesis TODOS LOS ANGELESDocumento111 páginasCatequesis TODOS LOS ANGELESJaime MorenoAún no hay calificaciones