Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Infancias y Adolescencias

Infancias y Adolescencias

Cargado por

sodomarchCopyright:

Formatos disponibles

También podría gustarte

- Historia de la infancia en América LatinaDe EverandHistoria de la infancia en América LatinaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)

- Prueba Sexto Texto Narrativo y LiricoDocumento6 páginasPrueba Sexto Texto Narrativo y LiricoKarolJametRamírez57% (7)

- Assagioli Roberto El Acto de VoluntadDocumento156 páginasAssagioli Roberto El Acto de VoluntadJorge Tarela100% (3)

- La Infancia Como Construccion Social Sandra Carl - Graciela Frigerio.Documento5 páginasLa Infancia Como Construccion Social Sandra Carl - Graciela Frigerio.Audry GomezAún no hay calificaciones

- La nueva élite: La transición evolutiva de la sociedad chilenaDe EverandLa nueva élite: La transición evolutiva de la sociedad chilenaCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)

- Religión y juventud: El impacto de los cambios socioculturales en los procesos de transmisión de la feDe EverandReligión y juventud: El impacto de los cambios socioculturales en los procesos de transmisión de la feAún no hay calificaciones

- Cassá - Historia de La Cerveza DominicanaDocumento276 páginasCassá - Historia de La Cerveza DominicanaIsidro Mieses100% (2)

- Historia de Don Gregorio - Robin SantanaDocumento8 páginasHistoria de Don Gregorio - Robin Santanarosant68Aún no hay calificaciones

- Jovenes PotenciaDocumento6 páginasJovenes PotenciaMayra AmorAún no hay calificaciones

- De Los Jovenes Viejos A La Juvenilizacion Del Mundo - Sergio BalardiniDocumento5 páginasDe Los Jovenes Viejos A La Juvenilizacion Del Mundo - Sergio BalardiniCristian Gamarra100% (1)

- El Papel de La Escuela en La Construcción de Identidades Dentro de Un Mundo PosmodernoDocumento11 páginasEl Papel de La Escuela en La Construcción de Identidades Dentro de Un Mundo PosmodernoTania TinocoAún no hay calificaciones

- Los Niños en La Historia MilDocumento8 páginasLos Niños en La Historia MilMileidy RamosAún no hay calificaciones

- Carli - La Infancia Como Construccion SocialDocumento17 páginasCarli - La Infancia Como Construccion SocialRocio Storni100% (3)

- Varela - Genealogia de La Percepcion Social de Los NiñosDocumento21 páginasVarela - Genealogia de La Percepcion Social de Los NiñosanparigoAún no hay calificaciones

- CARLI La Infancia Como Construcción SocialDocumento6 páginasCARLI La Infancia Como Construcción SocialRoberto RodriguezAún no hay calificaciones

- Unidad 2 - La Realidad Juvenil - Historia, Antropología y Sociologia de La Juventud en Arg. Balance y PerspectivasDocumento11 páginasUnidad 2 - La Realidad Juvenil - Historia, Antropología y Sociologia de La Juventud en Arg. Balance y Perspectivasprofeauca.nsscAún no hay calificaciones

- La Infancia en Colombia (Ángela María Linares Molina)Documento8 páginasLa Infancia en Colombia (Ángela María Linares Molina)Firmezayafecto Disciplina PositivaAún no hay calificaciones

- Ficha El Niño y La Niña de Hoy PERTICARARI GRIFADocumento14 páginasFicha El Niño y La Niña de Hoy PERTICARARI GRIFAFotocopiadora Ets100% (1)

- Infancias y Adolescencias en El Entramado de Los Procesos de SubjetivaciónDocumento3 páginasInfancias y Adolescencias en El Entramado de Los Procesos de SubjetivaciónmonkybarruetaAún no hay calificaciones

- Jovenes de Hoy, Ustedes Son Ahora de DiosDocumento20 páginasJovenes de Hoy, Ustedes Son Ahora de DiosDesyree PerezAún no hay calificaciones

- Resumen Problematica de La Niñez.Documento17 páginasResumen Problematica de La Niñez.Aldana Diaz100% (2)

- Postitulo ESI Clase1 Modulo 4Documento26 páginasPostitulo ESI Clase1 Modulo 4Esteban VillarAún no hay calificaciones

- Carli de La Familia A La EscuelaDocumento12 páginasCarli de La Familia A La EscuelaRomina Torres50% (2)

- Soto Vergara, P. (2021) - Familias y Poder El Lugar de La Edad y El Género. NIÑEZ Y GENERO Claves de Comprensión y AcciónDocumento16 páginasSoto Vergara, P. (2021) - Familias y Poder El Lugar de La Edad y El Género. NIÑEZ Y GENERO Claves de Comprensión y AcciónNatalia GonzálezAún no hay calificaciones

- De BERNARDI RAVENNA Asia y África Antiguas en Los Ámbitos Educativo y Social ¿Por Qué y para QuéDocumento10 páginasDe BERNARDI RAVENNA Asia y África Antiguas en Los Ámbitos Educativo y Social ¿Por Qué y para QuéEnzoAún no hay calificaciones

- II. 5. La Infancia Como Construccion Social CARLIDocumento6 páginasII. 5. La Infancia Como Construccion Social CARLIAntonella Banzetti100% (1)

- El Desarrollo Del Concepto de Infancia S.iglesiasDocumento6 páginasEl Desarrollo Del Concepto de Infancia S.iglesiasPBehettiAún no hay calificaciones

- Adolescencia y Juventud - FanfaniDocumento3 páginasAdolescencia y Juventud - FanfaniAlexia MaldonadoAún no hay calificaciones

- Juventud Como Construcción SocialDocumento15 páginasJuventud Como Construcción SocialConstanza Vargas BarrosAún no hay calificaciones

- La Infancia Como Construccion Social. Sandra CarliDocumento12 páginasLa Infancia Como Construccion Social. Sandra CarliLore Lore100% (1)

- Crisis, Sentido y Experiencia - Greco, Pérez, Toscano PDFDocumento12 páginasCrisis, Sentido y Experiencia - Greco, Pérez, Toscano PDFcamikiaraAún no hay calificaciones

- La Infancia Como Construccion SocialDocumento6 páginasLa Infancia Como Construccion Socialjessica_jaimez80% (5)

- Juventud o Juventudes VersionesDocumento17 páginasJuventud o Juventudes VersionesMatias Soto RamirezAún no hay calificaciones

- Grinberg Dispositivos Pedagógicos Siglo XXI (1) - OCRDocumento15 páginasGrinberg Dispositivos Pedagógicos Siglo XXI (1) - OCRAndrés Tique RamosAún no hay calificaciones

- Existe La Infancia Construcción Histórico-Cultural Del Desarrollo HumanoDocumento10 páginasExiste La Infancia Construcción Histórico-Cultural Del Desarrollo HumanoAraceli HernandezAún no hay calificaciones

- Adolescencia y JuventudDocumento19 páginasAdolescencia y JuventudAle PinoAún no hay calificaciones

- Bordes UrbanosDocumento22 páginasBordes UrbanosMicaela González DelgadoAún no hay calificaciones

- Chicos en BolasDocumento5 páginasChicos en BolasCarlos GuzmánAún no hay calificaciones

- Crisis, Sentido y Experiencia - Greco, Pérez, ToscanoDocumento13 páginasCrisis, Sentido y Experiencia - Greco, Pérez, ToscanoSofia BustosAún no hay calificaciones

- Carli La Infancia Como Construccion SocialDocumento7 páginasCarli La Infancia Como Construccion SocialndeahdenuAún no hay calificaciones

- El Concepto D e JuventudDocumento32 páginasEl Concepto D e JuventudEmerzon DieguezAún no hay calificaciones

- Carli, Sandra y Otros de La Familia A La Escuela Infancia, Socialización y Subjetividad Santillana, Buenos Aires, 1999Documento60 páginasCarli, Sandra y Otros de La Familia A La Escuela Infancia, Socialización y Subjetividad Santillana, Buenos Aires, 1999Metodología TallerAún no hay calificaciones

- En Qué Pensamos Cuando Decimos NNyADocumento9 páginasEn Qué Pensamos Cuando Decimos NNyAEPES Cuarenta y UnoAún no hay calificaciones

- Concepciones Psicosociales de La InfanciaDocumento4 páginasConcepciones Psicosociales de La Infanciakaren noriegaAún no hay calificaciones

- Tiramonti La Escuela en La Encrucijada Del Cambio EpocalDocumento6 páginasTiramonti La Escuela en La Encrucijada Del Cambio EpocalIriel Amancay Reyes BeyerAún no hay calificaciones

- Reguillo 3Documento7 páginasReguillo 3MotenaitoAún no hay calificaciones

- Teórico-Inf y AdolescDocumento21 páginasTeórico-Inf y AdolescLuu HerreroAún no hay calificaciones

- Algunas Reflexiones Sobre La Infancia Como Categoria y Fenomeno SocialDocumento10 páginasAlgunas Reflexiones Sobre La Infancia Como Categoria y Fenomeno SocialESTELA MAGAÑAAún no hay calificaciones

- Antropología de Las EdadesDocumento3 páginasAntropología de Las Edadesponchogarcia310% (1)

- SOUTO JuventudDocumento22 páginasSOUTO JuventudNeftalí ReyesAún no hay calificaciones

- Adriana Zaffaroni y Otros-La Pedagogia Critica y Los Estudios de JuventudDocumento3 páginasAdriana Zaffaroni y Otros-La Pedagogia Critica y Los Estudios de JuventudFranco BarigelliAún no hay calificaciones

- La Construcción Social de Las JuventudesDocumento21 páginasLa Construcción Social de Las JuventudesPolibtAún no hay calificaciones

- Gil Calvo (2009) Trayectorias - y - Transiciones - Que - RumbosDocumento17 páginasGil Calvo (2009) Trayectorias - y - Transiciones - Que - Rumboskultrun8Aún no hay calificaciones

- Adolescencia y Juventud Verónica Gil MontesDocumento12 páginasAdolescencia y Juventud Verónica Gil MontesDavid RoaAún no hay calificaciones

- Infancia Como Cons Trucci Ó N SocialDocumento22 páginasInfancia Como Cons Trucci Ó N SocialCoord. Lic. Educacion Física FEF UPCAún no hay calificaciones

- La Historia Una Reflexión Sobre El PasadoDocumento4 páginasLa Historia Una Reflexión Sobre El PasadoAndrés Morales100% (1)

- El extraño viaje del progreso: Discursos sobre la cotidianidad e identidades femeninas durante el desarrollismo franquistaDe EverandEl extraño viaje del progreso: Discursos sobre la cotidianidad e identidades femeninas durante el desarrollismo franquistaAún no hay calificaciones

- Un yugo para los flechas: Educación no formal y adoctrinamiento infantil en Flechas y PelayosDe EverandUn yugo para los flechas: Educación no formal y adoctrinamiento infantil en Flechas y PelayosAún no hay calificaciones

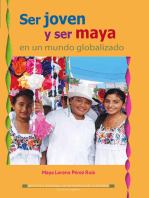

- Imaginario sociodiscursivo de la integración sociocultural de latinoamericanos en las ciudades de Barcelona, Nueva York y Los ÁngelesDe EverandImaginario sociodiscursivo de la integración sociocultural de latinoamericanos en las ciudades de Barcelona, Nueva York y Los ÁngelesAún no hay calificaciones

- Jóvenes, el futuro llegó hace rato: Percepciones de un tiempo de cambios : familia, escuela, trabajo y políticaDe EverandJóvenes, el futuro llegó hace rato: Percepciones de un tiempo de cambios : familia, escuela, trabajo y políticaAún no hay calificaciones

- Las huellas de los primeros pasos: Historia de la infancia en la literatura a través de un diálogo transdisciplinarioDe EverandLas huellas de los primeros pasos: Historia de la infancia en la literatura a través de un diálogo transdisciplinarioAún no hay calificaciones

- Sociología y género: Estudios en torno a performances, violencias y temporalidadesDe EverandSociología y género: Estudios en torno a performances, violencias y temporalidadesAún no hay calificaciones

- Lakatos, Imre - La Metodologia de Los Programas de Investigación CientificaDocumento197 páginasLakatos, Imre - La Metodologia de Los Programas de Investigación CientificaClara AzarettoAún no hay calificaciones

- El Nuevo Malestar en La CulturaDocumento411 páginasEl Nuevo Malestar en La CulturaNickypl100% (3)

- Cuentos de Los Derechos Del Niño - Saúl SchkolnikDocumento54 páginasCuentos de Los Derechos Del Niño - Saúl SchkolnikBea AguirreAún no hay calificaciones

- Rizos de PapelDocumento55 páginasRizos de PapelBea AguirreAún no hay calificaciones

- Dossier Clasicos 2015Documento63 páginasDossier Clasicos 2015Eva María Sánchez SilvaAún no hay calificaciones

- Maynade Josefina - La Vida Serena de PitagorasDocumento148 páginasMaynade Josefina - La Vida Serena de PitagorasCarlos Felipe CavalittoAún no hay calificaciones

- PRODUCCIÓNDEPISCOSYVINOSoficialDocumento146 páginasPRODUCCIÓNDEPISCOSYVINOSoficialDolka Pino LinoAún no hay calificaciones

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento561 páginasUniversidad Nacional Mayor de San Marcos - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDario LupheAún no hay calificaciones

- Maqueta - Asirios - Cast - PD Definitivaaf PDFDocumento42 páginasMaqueta - Asirios - Cast - PD Definitivaaf PDFMiguel D'AlessandroAún no hay calificaciones

- Examen Simulacro PNP CompletoDocumento7 páginasExamen Simulacro PNP CompletoLuis LazoAún no hay calificaciones

- Origen, Organizacion y Aplicacion de Las Normas.Documento19 páginasOrigen, Organizacion y Aplicacion de Las Normas.Miguel Angel Lara DuenasAún no hay calificaciones

- Para Comprender La HistoriaDocumento1 páginaPara Comprender La Historiaamauta australAún no hay calificaciones

- To Do 2010Documento142 páginasTo Do 2010yadziyadzAún no hay calificaciones

- Tema 2 - Historia de La Visualización de DatosDocumento34 páginasTema 2 - Historia de La Visualización de DatosBeatriz LombaAún no hay calificaciones

- Banco de Preguntas de Admisió1Documento5 páginasBanco de Preguntas de Admisió1Aquiri HuancaAún no hay calificaciones

- 2014 Moldeando La Vida La Colección de Cerámica Del MUSEF PDFDocumento498 páginas2014 Moldeando La Vida La Colección de Cerámica Del MUSEF PDFImilla Lln100% (1)

- Causas de La Independencia de Chile Guía de Autoaprendizaje.Documento3 páginasCausas de La Independencia de Chile Guía de Autoaprendizaje.Cristian Triviño UlloaAún no hay calificaciones

- El Origen Del Derecho Mercantil en La Historia y El Inicio en HondurasDocumento4 páginasEl Origen Del Derecho Mercantil en La Historia y El Inicio en HondurasCarmenMartinez83% (6)

- Hospicios Adjunto Al de Ruiz DavilaDocumento10 páginasHospicios Adjunto Al de Ruiz DavilaMargarita B. FTAún no hay calificaciones

- 2do Bgu Unidad 3 HistoriaDocumento12 páginas2do Bgu Unidad 3 HistoriaDaniel Alejandro Pozo RecaldeAún no hay calificaciones

- Act 19Documento3 páginasAct 19Karla PinedaAún no hay calificaciones

- Augé, M - Sobremodernidad. Del Mundo de Hoy Al Mundo de MañanaDocumento20 páginasAugé, M - Sobremodernidad. Del Mundo de Hoy Al Mundo de MañanaWladimir BravoAún no hay calificaciones

- Nay LampDocumento4 páginasNay LampVictor Manuel Yong ChavezAún no hay calificaciones

- Análisis de Textoss DramáticosDocumento7 páginasAnálisis de Textoss DramáticosPatnu100% (1)

- Ubicación GeográficaDocumento14 páginasUbicación GeográficaJimena EspindolaAún no hay calificaciones

- Funcion Del Arte en La Sociedad EnsayoDocumento5 páginasFuncion Del Arte en La Sociedad EnsayoJulian David LoaizaAún no hay calificaciones

- Lectura 01. Introduccion y Panorama de La ManufacturaDocumento8 páginasLectura 01. Introduccion y Panorama de La Manufacturatufuist3Aún no hay calificaciones

- Managua Chorotega.Documento44 páginasManagua Chorotega.Xinotencatl ZeasAún no hay calificaciones

- Reseña La Educación en Colombia 1880-1930Documento2 páginasReseña La Educación en Colombia 1880-1930valentina7soler7saloAún no hay calificaciones

- Difusión y Repercusión de La Teoría de La Restauración de Cesare BrandiDocumento19 páginasDifusión y Repercusión de La Teoría de La Restauración de Cesare BrandiObdulia ParejaAún no hay calificaciones

Infancias y Adolescencias

Infancias y Adolescencias

Cargado por

sodomarchTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Infancias y Adolescencias

Infancias y Adolescencias

Cargado por

sodomarchCopyright:

Formatos disponibles

Infancias y adolescencias en el entramado

de los procesos de subjetivacin

Ral Enrique Anzalda Arce*

A Beatriz Ramrez Grajeda, quien me impuls a escribir este trabajo.

Resumen

El presente trabajo reflexiona sobre algunos de los cambios en las nuevas

subjetividades a partir de las transformaciones sociales de las ltimas dcadas.

Toma como objeto de estudio la infancia y la adolescencia porque representan a las nuevas generaciones. Parte del anlisis genealgico para comprender

cmo, en la modernidad, ciertos sujetos se hicieron visibles como nios y

adolescentes, y la manera en que han conformado su subjetividad en el

entramado de las condiciones sociales y las convocatorias institucionales.

Adems, se cuestiona si las categoras tericas actuales pueden comprender

la complejidad de estas transformaciones.

Palabras clave: subjetividad, infancia, adolescencia.

Abstract

This paper reflects on some of the changes in the new subjectivities from

social transformations in recent decades. Takes as its object of study children

and adolescents because they represent a new generation. It parts of the

genealogical analysis to understand how, in modernity, certain subjects be* Docente-investigador de la Universidad Pedaggica Nacional (upn). Doctor en ciencias

sociales con especialidad en psicologa social de grupos e instituciones por la uam-Xochimilco;

[reanzal@yahoo.com.mx].

TRAMAS 36 UAM-X MXICO 2012 PP. 177-208.

came visible as children and adolescents, and the way in which have shaped

its subjectivity in the fabric of social conditions and institutional calls. Also

questions whether the current theoretical categories can understand the

complexity of these transformations.

Keywords: subjectivity, childhood, adolescence.

Introduccin

En los ltimos 40 aos hemos vivido una serie de cambios socio-

culturales, polticos y subjetivos que han marcado transformaciones

importantes en nuestras sociedades y en la constitucin de los sujetos

que stas conforman. Algunos de estos cambios se han llevado a cabo

de manera acelerada, como los efectos socioculturales y subjetivos derivados del avance tecnolgico. Otros provienen de ciertas tendencias

econmicas y sociopolticas como la globalizacin del capitalismo y

el neoliberalismo. Todos ellos conforman nuevas condiciones sociales

y subjetivas bastante distintas a las que vivimos las generaciones del

siglo pasado.

Frente a estos cambios es necesario reflexionar y preguntarnos

sobre la constitucin de nuevas subjetividades, as como sobre las categoras que tenemos para comprenderlas. Estas reflexiones tendran

que considerar cul es la nocin de subjetividad de la que partimos

para derivar de ah los posibles impactos de las transformaciones

sociales en la constitucin y modelamiento de los sujetos.

En el presente trabajo se analizar la conformacin de nios y

adolescentes en las actuales condiciones sociales. Se partir de la

interrogacin acerca de si las categoras de infancia y adolescencia, tal

como se han constituido hasta ahora, permiten comprender los cambios en las formas de ser de estos sujetos y si las nociones con las que

se conceptualizan estas categoras dan cuenta de las transformaciones

de las nuevas subjetividades.

Pensadores como Mirta Zelcer (2002), Silvia Di Segni (2006),

Sandra Carli (2006), Ricardo Blanco (2009) y Roxana Morduchowicz

(2008, 2010), al reflexionar sobre las nuevas subjetividades que se

178

han constituido (especialmente de los nios y de los adolescentes),

sealan que no slo los modelos tericos y las categoras que se emplean, son ya insuficientes para dar cuenta de los cambios subjetivos,

sino que muchas de estas transformaciones an no logramos percibirlas

con claridad. Al respecto, Ricardo Blanco seala:

No solamente carecemos de los modelos tericos para organizar el

material sino que [] ni siquiera tenemos en estos momentos la estructura perceptiva para organizar los datos de la experiencia y capturar

las estructuras conductuales o en el campo de la fantasa, que se conforman en estos momentos en nuestros jvenes, nios y tambin adultos

contemporneos (Blanco, 2009:132).

Preguntarse por las actuales condiciones en que se conforman

las subjetividades infantiles nos invita a cuestionarnos por el devenir histrico de la infancia como una interrogacin genealgica,

no para buscar las verdades del pasado, sino para reflexionar sobre

el pasado de nuestras verdades y a partir de ah preguntarnos qu ha

cambiado.

Notas para una genealoga de las nociones

de infancia y adolescencia

La genealoga es un saber que rechaza cualquier forma de determinismo estructural en las explicaciones histricas. Plantea que los

procesos sociales deben entenderse como una serie de relaciones en

constante dinamismo que implican contradicciones y luchas, por lo

que de ninguna manera se trata de ver en los acontecimientos el resultado mecnico y determinado de una estructura totalizante. Foucault

privilegia la importancia del azar a diferencia del determinismo que

muchas teoras emplean para explicar el acontecer histrico. Cabe

advertir que el azar no es entendido como casualidad, sino como el

resultado impredecible de los enfrentamientos de los hombres y de

las diversas estrategias de ejercicio de poder que se emplean en los

dispositivos sociales.

179

Desde esta perspectiva, la historia no puede ser concebida como

un proceso continuo que sigue un desarrollo lineal. Por el contrario,

los procesos histricos se caracterizan por fuertes rupturas y por la

composicin simultnea de procesos que obedecen a lgicas temporales heterogneas: hay procesos de larga, mediana y corta duracin

que comparten el mismo espacio histrico.

La genealoga intenta captar las rupturas de la aparente linealidad

histrica para ubicar la irrupcin de los acontecimientos como el

resultado de una serie de luchas de grupos enfrentados que dan como

resultado una salida con fines de ejercicio de poder.

La investigacin genealgica, entonces, es una interrogacin profunda sobre la manera en que permanecen vigentes unas formas de

ser, una serie de concepciones y valores que se vinculan con ciertas

prcticas, en un intento de explicar cmo surgieron y cmo se han

transformado, mostrando su conformacin accidentada, dispersa y

azarosa.

La complejidad de este tipo de investigacin rebasa con mucho

los objetivos y la extensin de este trabajo, por lo que nos veremos

en la necesidad de ofrecer slo unas notas histricas para esbozar el

surgimiento de la infancia y la adolescencia como categoras sociales.

Las nociones de infancia y adolescencia en su genealoga aluden al

proceso por el cual ciertos sujetos sociales se hicieron visibles para

pensar en ellos y actuar sobre ellos. La infancia no ha sido la misma

en cada poca y en cada cultura, su significacin y su valor han cambiado a partir de la actitud que las sociedades (de adultos) han tenido

respecto de los nios.

Philippe Aris (1986) seala que la infancia es una construccin

de la modernidad, lo que significa que es ms reciente de lo que podra pensarse. No es que la infancia no haya existido en la antigedad,

sino que en los albores de la edad moderna en Occidente comenz

a cobrar una importancia particular, que se mantiene hasta nuestros

das, a partir de una serie de transformaciones que hicieron visibles

a los infantes.

Pero sigamos muy brevemente el recorrido histrico de la infancia. En el estudio clsico de Philippe Aris (1986) se relata cmo en

la antigua Roma el recin nacido era colocado en el suelo en un rito

180

en el que el padre, si lo reconoca y le daba algn valor, lo levantaba

(le conceda el derecho a vivir); de lo contrario era abandonado y

quedaba a expensas de que alguien lo recogiera y se hiciera cargo

de l.

En una sociedad como la romana de aquel entonces, donde ya

las jerarquas dependan del rango social, especialmente del lugar en

la milicia y la destreza del guerrero, la familia no tena la figura que

hoy conocemos. El guerrero se ausentaba por largos periodos de su

familia de origen, as como de su pareja y sus hijos, de manera que los

lazos consanguneos tenan poca importancia, especialmente porque,

en campaa, el guerrero no guardaba fidelidad alguna y procreaba

otros hijos que luego abandonaba en su travesa. En estas circunstancias, los romanos daban mayor importancia a la adopcin de los

nios que ellos elegan y no sentan obligacin de hacerse cargo de

los propios.

En los siglos ii y iii d. C., por influencia del cristianismo, la

familia y las relaciones conyugales se resignifican y adquieren un

sentido que no tenan, de manera que los hijos propios van cobrando

relevancia. Se difunde y acepta la concepcin del matrimonio como

sacramento, otorgando un valor especial a los hijos nacidos de esta

unin reconocida y legalizada. De esta manera el hijo del matrimonio va cobrando cada vez mayor importancia en relacin con los

hijos adoptivos que eran muy comunes en aquel entonces.

La cada del Imperio Romano en el ao 476 dar origen a la Edad

Media, en la que se revalorar el vnculo matrimonial y la crianza de

los hijos, restituyendo la importancia de la familia como grupo social

que brindaba seguridad y proteccin, funcin que no era nueva pero

que se resignificaba en esa poca y que cobrar mayor importancia en

el siglo vi, marcado por guerras e invasiones que obligan a las nacientes ciudades a fortificarse con castillos. Las poblaciones se aglomeran

en torno a los castillos en pequeas villas en las que se establecen

alianzas y vnculos de solidaridad y lealtad que configuran un nuevo

escenario social: El poder de un individuo ya no depende de su rango, del cargo, sino del nmero y de la lealtad de su clientela, la cual

se confunde con la familia, y de las alianzas que se pueden establecer

en otras redes clientelares (Aris, 1986:9).

181

Aparece la modalidad clientelar de relacin, en la que algunas

personas se acogan a la proteccin y manutencin de otros, a los que

llamaban patronos, a cambio de servirles con trabajo o incluso combatiendo por ellos. En estas circunstancias se revalora a la familia como

un grupo privilegiado donde podran establecerse estos vnculos de

lealtad que se buscaban por el compromiso clientelar. Aparecen

las familias numerosas para darse mayor seguridad y proteccin, as

como para dotarse de mayor mano de obra.

A pesar de esta relativa importancia que cobran la familia y los

hijos, el maltrato de los nios, incluso el infanticidio, que se llevaba

a cabo desde la antigedad, sigue siendo prctica comn durante

la Edad Media y la modernidad temprana, como seala DeMause

(1994:23).

Para Aris la infancia es fundamentalmente una creacin de la

modernidad y su aparicin coincide con una actitud fuertemente

ambivalente hacia los nios: por un lado son objeto de ternura, de

mimos y manifestaciones afectivas, y por otro, son vctimas de castigos y de una educacin ms severa.

Si bien los estudios de Aris siguen teniendo una importancia

capital para la comprensin del surgimiento y la evolucin de la nocin de infancia, tambin han provocado diversos debates con otros

historiadores que se han abocado a este tema, como Lloyd DeMause,

quien seala:

La tesis central de Aris es opuesta a la ma: l sostiene que el nio tradicional [de la Edad Media] era feliz porque poda mezclarse libremente

con personas de diversas clases y edades y que en los comienzos de la

poca moderna se invent un estado especial llamado infancia que dio

origen a una concepcin tirnica de la familia que destruy la amistad

y sociabilidad y priv a los nios de la libertad, imponindoles por vez

primera la frula y la celda carcelaria (DeMause, 1994:23).

Sin pretender abordar las mltiples diferencias y semejanzas entre estos dos importantes historiadores de la infancia, trabajo que

desborda con mucho las pretensiones de este artculo, vale la pena

sealar que Philippe Aris es un autor reconocido de la Escuela de

182

los Annales, perspectiva histrica originada en Francia a principios

del siglo xx, fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre, que marc

una revolucin en las concepciones, mtodos, temas y teoras de las

investigaciones histricas. En particular, Philippe Aris es un destacado precursor del movimiento de la Historia de las Mentalidades,1

que tuvo su auge en la tercera poca de la Escuela de los Annales (con

importantes desarrollos en las dcadas de 1960 y 1970). El estudio de

las mentalidades impuls la investigacin de los procesos subjetivos

que acompaaban a la historia de las sociedades; esto implic que

se abandonaran los estudios socioeconmicos de la poca anterior

marcada por los trabajos de Fernand Braudel (quien impulsaba el

estudio de procesos econmico-sociales de larga duracin), y en su

lugar aparecieron nuevos temas como la historia de la infancia, de

la familia, de las mujeres, de la sexualidad, etctera. Aunadas a estas

nuevas temticas, los historiadores de las mentalidades se auxiliaban

de disciplinas como la psicologa (en especial la psicologa gentica de

Wallon), la antropologa simblica, la sociologa (particularmente de

Durkheim, Mauss y Lvy-Bruhl), as como los estudios de literatura y

pintura. El objetivo central era estudiar los comportamientos, ideas

y creencias de ciertos grupos sociales e instituciones en una poca y

sociedad determinada.

Por su parte, Lloyd DeMause es el representante ms destacado

de la psicohistoria, escuela fundada por el psicoanalista Erik Erikson, quien emple este trmino por primera vez en su libro Young

Man Luther. A Study in Psychoanalysis and History (El joven Lutero.

Un estudio desde el psicoanlisis y la historia, 1958). La psicohistoria

pretende abordar temas ignorados por los historiadores convencionales desde un enfoque psicoanaltico-culturalista-psicogentico

que pone el nfasis en las motivaciones subjetivas de los procesos

histricos y en la evolucin de las sociedades (a veces en una concepcin sumamente lineal, al estilo de Erikson), a diferencia de los

estudios que privilegian los aspectos socioeconmicos y polticos.

En este tipo de investigaciones interesa la comprensin subjetiva de

1 Un anlisis ms desarrollado de la Historia de las Mentalidades puede consultarse

en Barros (1994) y Anzalda (2007).

183

la historia de los procesos sociales, ya sea de sujetos determinados,

de grupos o de ciertas naciones. En este enfoque se pone particular nfasis en el estudio de las relaciones entre padres e hijos y las

formas de crianza, pues se parte de la relevancia de estos procesos

para la constitucin de los sujetos desde el psicoanlisis. Es por ello

que la Historia de la infancia coordinada por DeMause no slo es un

estudio clsico sobre el tema, sino que se ha convertido en un libro

fundamental para la psicohistoria. En este texto se presentan las

formas de crianza en la historia de Occidente y se muestra el trato

brbaro y violento del que eran vctimas los nios y las nias desde

la poca antigua. Al respecto, DeMause escribe al inicio del primer

captulo del libro:

La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a

despertar hace muy poco. Cuando ms se retrocede en el pasado, ms

bajo es el nivel de la puericultura y ms expuestos estn los nios a la

muerte violenta, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales. Nos proponemos aqu recuperar cuanto podamos de la historia de

la infancia a partir de los testimonios que han llegado hasta nosotros

(DeMause, 1994:15).

Al igual que la Historia de las Mentalidades, la psicohistoria

acepta como evidencias histricas una gran variedad de documentos,

pinturas, relatos y testimonios de todo tipo: la Historia de la infancia es el ejemplo extremo de la conocida regla segn la cual las cosas

que realmente importan raras veces constan por escrito (DeMause,

1994:12). Sin embargo, los objetivos y los referentes de anlisis de las

evidencias son distintos: para Aris, por ejemplo, el inters es mostrar

cmo a partir de la modernidad en la mentalidad de Occidente los nios se hacen visibles como sujetos sociales y adquieren un significado

y un trato especial enfocado a su control y moralizacin. DeMause,

por su parte, muestra la barbarie con que son tratados los nios, incluso en la era moderna, aunque acepta que en general las formas de

relacin y de crianza son menos violentas. En su estudio analiza los

efectos subjetivos del maltrato infantil y las secuelas histricas de las

formas de crianza en las sociedades ms recientes.

184

DeMause considera prejuicioso el trabajo de Aris pues este ltimo plantea que en el pasado occidental, a pesar de las formas de

maltrato, el nio viva en un mejor ambiente, ms natural y menos

reglamentado, y que ahora, bajo la mentalidad moderna, la regulacin es ms estricta y la violencia, aunque de manera soterrada,

se multiplica en formas de control. DeMause acusa a Aris y a los

historiadores convencionales de no hacer caso a las evidencias de

brutalidad y violencia, que se escamotean en el prejuicio de que slo

lo malo deja un registro en la historia, pero eso no significa que la generalidad de los nios fueran tratados de manera tan violenta. DeMause

esgrime esas evidencias como el claro testimonio de las brutalidades

de las sociedades histricas que estudia y acusa a los historiadores que

menosprecian esas evidencias de ser incapaces de aceptar los hechos

por ominosos que parezcan.

Independientemente de estas polmicas, lo que es reconocido por

la mayora de los historiadores a partir de los trabajos de estos dos

autores es que la infancia ser resignificada en la era moderna, pues

en ella se abrir paulatinamente un espacio sociocultural que har

visible al nio cargndolo de nuevas significaciones, especialmente

como sujeto de educacin y de control (como veremos ms adelante),

constituyndolo en un sujeto social particular (ya no como un ser

insignificante o un adulto pequeo).

El inicio de la poca moderna en el siglo xv est marcado por dos

acontecimientos emblemticos: la aparicin de la imprenta, creada

por Gutenberg en 1449 (que cambiar la forma de transmisin y de

institucin del saber) y la toma de Constantinopla por los turcos en

1453 (que propiciar aos despus el Descubrimiento de Amrica

en 1492, a partir de la bsqueda de nuevas rutas comerciales para

llegar a la India y China). Estas fechas muestran una transicin de la

Edad Media al Renacimiento (siglos xv y xvi), que seala el inicio de

la Modernidad Temprana. Aunque, siguiendo a Foucault (1998a), no

hay una continuidad evolutiva entre estas epistemes2 caractersticas

de conformaciones sociohistricas particulares (Renacimiento [siglos

2La episteme de una poca determinada es lo que define las condiciones de posibilidad de todo saber, que se manifieste en una teora o [] silenciosamente investida en una

185

xv y xvi], poca Clsica [siglos xvii y xviii] y la modernidad propiamente dicha [siglos xix en adelante]), podemos afirmar que existen

algunas concepciones que muestran rupturas importantes y otras que

se conservan como sedimentos de tiempos pasados en una compleja

trama de mltiples temporalidades.

Aris (1986) seala que a partir del siglo xvi el nio comienza a

distinguirse de los adultos, por ejemplo en su atuendo, que tiende a ser

particular. Se acrecienta la afectividad hacia el nio, se enfatiza su

cuidado y su crianza, al mismo tiempo que se condena el infanticidio

(aunque no deja de practicarse).

En el siglo xvii, junto con la simpata hacia el nio, haba ideas

que lo consideran ominoso pues haba nacido con el pecado original

[ de manera que se consideraba a] la infancia como el estado ms

vil y abyecto del hombre (Delval, 1994:25). Este estado se intentaba superar por medio de la educacin en la religin y, despus, en

la razn y la ciencia. De ah que la visibilidad del nio y su atencin

se relacionen con la importancia que va cobrando su educacin,

especialmente la incipiente escolarizacin de los infantes de ciertos

sectores.

El nio ser resignificado como sujeto educativo y su conformacin como tal est estrechamente vinculada con la aparicin de la

enseanza tradicional que se gesta desde el siglo xvii (Daz Barriga,

1990:85), como parte del programa educativo de la modernidad

que tiene su base en el pensamiento de la Ilustracin, caracterizado

por la primaca de la razn y la intencin de la difusin amplia del

saber.

Las reformas de Comenio y Ratichius3 en el siglo xvii dieron

origen a la llamada pedagoga tradicional, centrada en la enseanza metdica y ordenada, con el empleo racional del tiempo

y la programacin meticulosa de las actividades educativas, que

deban ser las mismas para todos los nios. Para esta pedagoga

prctica (Foucault, 1998a:166). [] es lo que [] hace posible la existencia de las figuras

epistemolgicas y de las ciencias (Foucault, 1996:324).

3 Comenio y Ratichius inician una serie de reformas educativas a partir de la crtica

a la educacin de los internados jesuitas, por considerarla poco sistematizada y centrada

en la competencia.

186

el nio cobra un papel fundamental, pues es en torno a l que se

organiza la enseanza metdica a cargo del enseante: El maestro

es quien prepara y dirige los ejercicios de forma que se desarrollen

[] segn una gradacin minuciosamente establecida. Para que el

conocimiento est adaptado a la edad y a las fuerzas de los alumnos

[] (Snyders,1994:56).

Esta forma de enseanza recomendaba la obediencia absoluta al

maestro y la disciplina frrea en el saln de clase, misma que deba

alcanzarse aun a costa de la aplicacin de castigos. Ratichius sostiene

que el castigo en ocasiones es necesario para obligar a los alumnos a

cumplir con las actividades educativas, trabajo que al principio hacen

por temor, pero que despus realizarn con placer pues, de acuerdo

a Comenio, los alumnos terminarn por darse cuenta de que los

castigos son por su bien y son una consecuencia del afecto paterno

con que le rodean sus maestros (Comenio en Palacios, 1984:20).

Ratichius y Comenio sealaban que la educacin deba ser escolarizada y a cargo del Estado, donde todos los nios y nias sin

importar su condicin social recibieran educacin. A pesar de lo

avanzado de estas ideas, las condiciones de la monarqua absoluta

del siglo xvii y casi todo el siglo xviii impidieron que se llevaran a

cabo. Ser despus de la Revolucin francesa que estas ideas cobren

fuerza y se concreten.

Durante el siglo xviii comienzan a hacerse algunas observaciones

a nios excepcionales que servirn de base para lo que ser la psicologa del desarrollo. As aparecen los estudios sobre nios superdotados

y anormales. Tambin surgen observaciones biogrficas realizadas a

infantes por sus padres (Delval, 1994:28-29).

A finales de esta centuria, las consignas de libertad, igualdad y

fraternidad de la Revolucin francesa se expresan en la bsqueda

de una institucin (escuela)4 que democratice el acceso al saber, que

4 La institucin escolar, tal y como la conocemos, no es un universal abstracto [] es

un error de las historias de la educacin utilizar el vocablo de escuela para instituciones que

existieron en la antigedad (gimnasio griego, escuela alejandrina), en el medievo (escuela

parroquial), en culturas [...] como la mexica (el calmecac), cuando todas estas instituciones

difieren substantivamente con [] la escuela del estado nacional que [...] es una institucin

de la modernidad [] instaurado por la burguesa [...](Daz Barriga, 1990:84-85).

187

legitime la igualdad de oportunidades que existen en un sistema

social, que coloque los valores del orden pblico (Daz Barriga,

1990:84).

Aunque la Ilustracin daba el fundamento filosfico, la pedagoga tradicional daba el discurso cientfico y la revolucin burguesa

brindaba el soporte ideolgico y poltico para la aparicin de una

educacin elemental, no ser sino hasta principios del siglo xix que

aparezca la enseanza elemental como una demanda de control y

educacin moral de la poblacin marginada. En respuesta a esta demanda surgir un dispositivo pedaggico5 que adquirir en esta poca

el carcter particular que dar origen a la institucionalizacin escolar

como la conocemos ahora.

El dispositivo pedaggico en educacin elemental responde

principalmente a la preocupacin que para la burguesa del siglo

xix significaba la enorme masa de poblacin pobre: vagabundos,

desempleados, subempleados e hijos de obreros que vivan en las

ciudades y constituan un germen de delincuencia y una poblacin

potencialmente violenta e insurrecta.6

Es sta la urgencia social que marcar la funcin estratgica dominante del dispositivo pedaggico en educacin elemental. Con

5 Retomando la nocin de dispositivo de Foucault, concibo al dispositivo pedaggico como

el conjunto heterogneo de discursos, prcticas, instituciones, decisiones reglamentarias,

medidas administrativas, enunciados cientficos, proposiciones filosficas, morales y filantrpicas que se encuentran articulados por reglas de funcionamiento, modos de vinculacin

y estrategias de ejercicio del poder, que constituyen sujetos y regulan sus prcticas y cuyo

objetivo general es la sistematizacin de las condiciones de racionalizacin y de transmisin,

reproduccin y transformacin de la cultura a travs de un sistema regulado por instituciones

educativas (Anzalda, 2004).

6 La escuela urbana aparece sobre el teln de fondo de la ansiedad del siglo xix por

el nuevo panorama social [...] desde principios de ese siglo, los predicadores filantrpicos,

la Iglesia establecida, los socialistas utpicos y los radicales utilitaristas expresaron desde

distintos puntos de vista, su preocupacin por la condicin moral e intelectual de los pobres

urbanos. Todos estos puntos de vista coincidan en que la educacin barata representaba

una solucin a este problema. Esta preocupacin promueve una estrategia de enseanza

para regular la poblacin nmada, disoluta, degenerada y marginal del suburbio urbano.

Cuando la filantropa del siglo xix descubri la miseria indiferenciada de la ciudad como

objeto de preocupacin, introdujo una maquinaria pedaggica con el fin de normalizarla

(Jones, 1994:61-62).

188

esta base se constituye un sujeto social particular para su ejercicio: el

profesor y su contraparte, el nio y el joven, como alumnos. Si bien

estas figuras ya existan antes, tendrn que ser remodeladas y adecuadas a los requerimientos sociales de esta emergencia.

La educacin elemental se vuelve obligatoria, se realiza en escuelas

cerradas auspiciadas por el Estado, aparecen las Escuelas Normales

para formar a los maestros y se conforma todo un dispositivo de

disciplinamiento de los sujetos, que Michel Foucault analiza prodigiosamente en su obra Vigilar y castigar (1998b).

Los nios y los jvenes eran objeto de la aplicacin de una forma

de ejercicio del poder a la que Foucault denomina poder disciplinario,

que buscaba normar su cuerpo y encauzar su conducta para sacar de

l el mayor provecho. Los alumnos eran incitados a comportarse con

sumisin y acatar dcilmente las rdenes. Se formaban sujetos (nios

y jvenes) que aprendan por obligacin y asociaban el aprendizaje

con la repeticin de las lecciones del maestro. Pero, sobre todo, se

formaban sujetos que vivan en un rgimen de disciplina en el que

tenan que someterse al control de sus actividades, la regulacin de

sus tiempos, el secuestro de su vida, la vigilancia continua, la presentacin constante de exmenes y el sometimiento a las sanciones

cuando incurran en faltas.

De manera paradjica, en este ambiente autoritario, los pedagogos

de mediados del siglo xix rechazaban el empleo del castigo corporal y

exigan del maestro la paciencia y la habilidad necesarias para hacer

que los alumnos lo amaran y siguieran su ejemplo.7 Estas paradojas

entre el autoritarismo y la educacin comprensiva siguen vigentes en

nuestros das y hacen del nio el blanco de prcticas y convocatorias

contradictorias que configuran una mirada ambivalente de estos sujetos y las concepciones que se conforman en torno a ellos.

La insercin de nuevas disciplinas, especialmente la medicina y

la psicologa, al mbito educativo, foment a finales del siglo xix la

7

El miedo endureca el espritu e impeda la sutil transformacin del nio en un sujeto

tico capaz de avergonzarse [...] Haba que ensear al nio a amar al maestro y a la escuela,

y no las perversas calles [...] En realidad el amor era el instrumento de entrenamiento moral

[...] que estimulara la moralidad a causa de la vergenza de ofender ms que por miedo los

azotes (Jones, 1994:68).

189

aparicin de un nuevo discurso biomdico de promocin de higiene

y sanidad que se vincul con la labor del maestro y tom como objeto

a los nios y a los jvenes, entendidos como sujetos de prevencin.

Esta reubicacin del discurso pedaggico colocaba al maestro

como una figura tutelar ms, pero subordinada a las figuras cientficas

del mdico, el psiclogo e incluso el trabajador social. Curiosamente,

hoy retorna con fuerza la idea de ver al nio y al adolescente como

sujetos de tutora escolar.

La infancia y la adolescencia como objeto de la psicopedagoga

A finales del siglo xix y comienzos del xx, la irrupcin de la psicologa

dejar una huella importante en la concepcin de los procesos educativos y de los nios (y adolescentes). Esta nueva ciencia pretenda dar

cuenta de los procesos psquicos; no slo estableca teoras acerca de

lo que se poda saber, sino de cmo se llevaba a cabo el aprendizaje

y la forma cientfica de transmitirlo, con la intencin de intervenir

en la educacin.8 En esta lgica aparecen algunos estudios estadsticos

como el de Bartholomei en 1870 para conocer las concepciones de

los nios que ingresaban a la escuela, o el de Stanley Hall en 1883,

quien indagaba sobre el pensamiento infantil mediante encuestas

(Delval, 1994: 28-29).9

En Europa, las pruebas psicolgicas se emplearon en el mbito

educativo para discriminar a los sujetos de acuerdo con sus carac8 La

educacin se fue convirtiendo cada vez ms en una empresa psicolgica [...] se

identific al sujeto que haba de ser educado como un conglomerado de atributos definidos

estadsticamente [...] como atributos del individuo en las formas de personalidad, afecto,

sensibilidades perceptivas y cognicin (Fendler, 2000:68).

9 Este tipo de investigaciones se enmarcan dentro de lo que Foucault denomina las

estrategias del biopoder, que aparecen el siglo xviii y estaban encaminadas al control de las

poblaciones. Se trataba de un poder ejercido sobre la vida de las poblaciones, entendidas stas

como objeto de la poltica y del cuidado del Estado (Foucault, 1991). Se intenta regular y

controlar los fenmenos y las acciones de la poblacin a partir del conocimiento estadstico

de su comportamiento, a fin de implementar las medidas de gobierno que podran reducir

sus problemas e incrementar la fuerza en una direccin provechosa. De este modo, las

poblaciones sufrieron procesos de clasificacin, jerarquizacin y segregacin que sirvieron

como elementos de dominacin.

190

tersticas y potencialidades (principalmente intelectuales) a fin de

brindarles una educacin acorde a ellas. El nio es objeto del estudio

de esta disciplina y se convierte en sujeto psicopedaggico.

La llegada de las pruebas a Estados Unidos coincidi con los debates acerca del tipo de educacin que deba brindarse a la poblacin

trabajadora, en especial a los negros, que recientemente haban sido

liberados de la esclavitud y se pretenda emplearlos en la creciente

industria norteamericana.10

Desde finales del siglo xix y hasta nuestros das, la escuela moderna en sus diversos niveles educativos se convierte en un espacio de

moratoria social de preparacin para nios y jvenes en su trayecto

hacia su insercin en el mercado laboral. Esto enfatiza las concepciones de infancia, adolescencia y juventud como sujetos educativos en

transicin, no slo hacia la edad adulta, sino hacia su independencia

econmica a travs del trabajo.

Las categoras de infancia y adolescencia estarn marcadas por las

teoras psicolgicas que incidieron en el mbito educativo. Cada teora

propona una concepcin distinta de educando. Para el conductismo, el

estudiante es un organismo que aprende conductas a partir de condicionamientos que pueden programarse de manera eficiente. El maestro

es concebido como un ingeniero conductual que opera los programas.

Para la gestalt, el aprendizaje es un proceso de insight que se alcanza gracias a un acomodo adecuado de la informacin a travs de las

estructuras cognoscitivas. El alumno es un sujeto consciente, capaz

de aprender a partir del anlisis de la informacin que percibe y de

la forma en que pueda organizarla.

El cognoscitivismo desarrollar el estudio de los procesos cognoscitivos y en una de sus versiones plantear el aprendizaje como un

procesamiento humano de informacin. El alumno ser visto como

un sistema autorregulado capaz de aprender a emitir respuestas adecuadas a problemas que el medio le plantee, gracias a un complejo

proceso de organizacin de informaciones.

10 Las pruebas psicolgicas se utilizaron entonces como elementos importantes del

debate acerca de si los negros (y despus las mujeres) tenan las mismas capacidades que los

blancos para aprovechar una educacin igual (Daz Barriga, 1990).

191

La psicologa gentica propondr privilegiar el desarrollo sobre el

aprendizaje, de manera que habra que considerar la etapa en que se

encontraban los sujetos para adecuar los contenidos y la didctica al

nivel del desarrollo de los nios y adolescentes, vistos como seres en

evolucin que aprenden a partir de las estructuras cognitivas que van

desarrollando, pero que tambin requieren de la participacin activa

en la construccin de su conocimiento.

El psicoanlisis y las propuestas de la escuela nueva y activa11 destacarn la importancia de los afectos y el deseo en el aprendizaje. El

nio y el adolescente son entendidos como sujetos en los que hay que

conectar el deseo con el aprendizaje.

El psicoanlisis en sus diversos enfoques ha desarrollado una serie

de conceptualizaciones muy importantes para dar cuenta de la constitucin del sujeto desde la infancia temprana. Baste considerar los

cambios psicosexuales que propone Freud, su teorizacin sobre el

complejo de Edipo, la identificacin, el narcicismo, la importancia

de la cultura en la conformacin del supery, etctera. Melanie Klein,

Ana Freud, Winnicott, Lacan, Dolto, Mannoni, Blos y Mahler, entre

otros, tambin hicieron grandes aportes a la comprensin de la constitucin de la infancia, as como al impacto de la pubertad y la cultura

en la adolescencia.

Breves reflexiones sobre la adolescencia

Al igual que la infancia, la adolescencia es una categora histrica, una

construccin cultural que alude a la forma en que cada sociedad organiza la transicin de los sujetos de la infancia a la edad adulta. Este

proceso es acompaado por una serie de significaciones imaginarias

11 Son muchas las propuestas psicopedaggicas que se han desarrollado a lo largo del

siglo xx. Dado que la extensin de este trabajo impide analizarlas todas, slo mencionamos

algunas. Cabe sealar que dentro del campo pedaggico surgieron tambin otras propuestas

que no siempre estuvieron vinculadas a la psicolgia y que sostenan tesis que contravenan

la visin adaptativo-funcionalista de muchas de las visiones psicopedaggicas. Tal es el caso,

por ejemplo, de la propuesta de Celestn Freinet o de Paulo Freire, por sealar dos de los

autores ms destacados en este campo. Cada uno de ellos conceba a los sujetos educativos

de manera muy diferente a la que hasta ahora hemos visto.

192

que instituyen formas de ser, valores y concepciones acerca de lo que

se espera de los sujetos que se encuentran en este trayecto.

Cabe sealar que no todas las sociedades abren un particular

espacio temporal para la adolescencia como transicin de la niez al

sujeto adulto. Asimismo, las sociedades que s consideran esta fase

la dotan de contenidos y formas de expresin que pueden ser sumamente variables, incluso dentro de una misma sociedad.

La transicin de la infancia a la madurez que caracteriza a la

adolescencia est marcada principalmente por la conformacin de

una identidad particular que se construye a partir de una serie de convocatorias12 (explcitas o implcitas) acerca de lo que en una sociedad

determinada se espera de un ser que deja de ser nio y est en camino de convertirse en adulto. En este entramado de convocatorias

el adolescente enfrenta el desafo de conformar su identidad como

construcciones de sentido en una sntesis, a veces contradictoria, de

formas de ser adolescente (o joven), que se reflejan en una identidad

tambin contradictoria y cambiante. Las convocatorias transmiten

significaciones sociales que forman parte del imaginario social.

Las convocatorias de identidad interpelan a los adolescentes incitndolos a conformarse como estudiantes, rebeldes, militantes,

consumidores juveniles, amantes, etctera. En esta encrucijada de

significaciones que los convoca, ellos deben construir su identidad:

un sentido para s, respecto de lo que son, cmo quieren ser y cmo

desean ser vistos mientras se convierten en adultos, lugar subjetivo que

es blanco de otras convocatorias de identidad.

En Occidente, la adolescencia es un espacio sociocultural que

comenz a ser interesante para los investigadores hasta despus de la

Segunda Guerra Mundial (Di Segni, 2006:79; Reguillo, 2000:201).

Cobra importancia en un contexto en el que los pases vencedores

con un desarrollo industrial y econmico considerable parecan te12 Es necesario advertir que las convocatorias distan de ser estmulos externos a los

cuales responden los sujetos, o factores que existen independientemente de un sujeto y lo

determinan coaccionndolo. Convocar implica un eco, una escucha, una resonancia del

lenguaje en el deseo [] Convocar es reconocerse cmplice de un llamado al cual uno

atiende, identifica y hace lugar en el espacio, en el propio tiempo subjetivo, en la ley [] y

el deseo que nos gobierna (Ramrez, 2011:45).

193

ner acceso a condiciones de vida favorables para una buena parte de

su poblacin, lo que impona un estilo de vida caracterizado por el

abundante consumo de mercancas. Los valores y los patrones sociales del consumismo se difundan hacia los pases perifricos como

la forma de vida que se presentaba como modelo. En este contexto,

los diversos sectores de la sociedad (nios, adolescentes, jvenes,

adultos; hombres y mujeres) se convertan en blanco de mercancas

especficas y por lo tanto se buscaba constituirlos en sujetos de consumo

de productos particulares: aparece un modelo adolescente a travs de

los medios masivos en general y de la publicidad en particular. Este

modelo supone que hay que llegar a la adolescencia e instalarse en

ella para siempre. Define una esttica en la cual es hermoso lo muy

joven y hay que hacerlo perdurar mientras se pueda y como se pueda

(Di Segni, 2006:79).

A la par de las estrategias mercantiles de instaurar sectores especficos de consumidores, se establecan discursos que abogaban por la

singularidad de los sujetos de cada sector; as, por ejemplo, aparecan

los discursos a favor de los derechos de los nios, de los jvenes y de

las mujeres, principalmente. Estos discursos reivindicaban la existencia particular de cada uno de estos sujetos, que adems se convirtieron en objetos de estudio especficos para las ciencias sociales.

En un interesante texto, Silvia Di Segni (2006) analiza las diversas

teoras y concepciones que la psicologa ha construido para dar cuenta de la adolescencia desde la posguerra, y muestra claramente cmo

las categoras que estas teoras construyeron para dar cuenta del adolescente moderno ya no son suficientes para comprender los cambios

de las subjetividades de los adolescentes en las nuevas condiciones

socioculturales de la posmodernidad. Ms adelante me referir a esto.

El debate de las categoras de individuo,

persona, sujeto y subjetivacin

La complejidad de los fenmenos sociales que vivimos y su acelerado

cambio producen mltiples efectos en las subjetividades, efectos difciles de comprender por las teoras clsicas de la psicologa pues mu194

chas de las categoras que emplean ya no resultan adecuadas para dar

cuenta de las subjetividades que se convocan y se estn conformando.

Antes de revisar algunos de estos cambios, quiero analizar las nociones de sujeto y subjetividad pues constituyen un elemento central

del debate de la conformacin de las categoras con las que la psicologa pretende comprender las nuevas subjetividades.

En su diversidad de enfoques y teoras, la psicologa emplea una

enorme variedad de nociones y categoras en las que subyacen concepciones de ser humano que no dan cuenta de la complejidad de

los sujetos sociales, especialmente de los nios y de los adolescentes.

Buena parte de la psicologa sigue concibiendo al ser humano

desde la categora de individuo, es decir, como un organismo indivisible, individual y consciente. En su versin positivista, la psicologa

emple la categora de individuo y la caracteriz con una serie de

comportamientos observables y medibles cuya explicacin podra

establecerse a partir de su aparicin en el entramado de un conjunto

de variables que, si bien en un principio se restringan a un juego de

estmulos, paulatinamente fueron incorporando procesos internos

como los factores cognoscitivos y afectivos, aunque siempre traducidos en trminos objetivables.

El psicoanlisis es una de las disciplinas que cuestionan este tipo

de categoras, pues explica cmo el ser humano se constituye en un

entramado psicosocial, de manera que no puede reducirse a su carcter de individuo, como organismo ahistrico e indivisible, pues est

constituido por los vnculos con los otros y con la cultura; adems,

segn Freud, est dividido en instancias que distan mucho de una

relacin armnica. Desde esta perspectiva, la dimensin inconsciente

es fundamental.

Otra categora que se sigue empleando es la de persona, que considera al individuo con un carcter moral consciente y dueo de sus

actos, lo que lo distingue de los otros organismos. En psicologa, esta

nocin da pie a la aparicin de la categora personalidad para aludir

al carcter de unidad de las funciones cognitivas, conductuales y

afectivas de todo ser humano. Esta nocin tambin es cuestionada

por su ahistoricismo y los supuestos funcionalistas con los que se

le vinculan.

195

Ms recientemente aparece la categora de sujeto en su versin estructuralista, como soporte de las estructuras y determinado por ellas.

Algunos abordajes psicolgicos derivados de ciertos planteamientos

de la teora de Lacan o Lvi-Strauss se apoyan en esta concepcin, que

ha sido cuestionada por el carcter determinista con el que concibe

al ser humano.

En la actualidad comienza a hablarse de la nocin de subjetividad

en psicologa (como una especie de retorno de lo reprimido por la

disciplina), pero su empleo resulta polismico y ambiguo, lo que

hace difcil su uso con un mnimo de coherencia y de rigor.

Considero que la subjetividad y la constitucin del sujeto no pueden

reducirse a una explicacin socioestructural, pero tampoco a una

visin psicoevolutiva. En este contexto, las teoras sociales contemporneas han producido una serie de planteamientos diversos que

intentan dar cuenta de esta complejidad, sin embargo, generan un

efecto ambiguo al crear categoras y conceptos muy dismiles. Sin

pretender resolver los debates sobre esta cuestin, partir de algunos

aportes de Michel Foucault y Cornelius Castoriadis para aproximarnos a las nociones de subjetividad y sujeto.

Para Foucault, el sujeto no es una sustancia ni una esencia invariante, universal y trascendental, sino que es una forma que alude a

los modos histricos del ser del hombre. En este sentido, el sujeto es

fundamentalmente modos de subjetivacin creados en las relaciones

con los dispositivos de saber-poder que han existido a lo largo de la

historia en las diferentes sociedades.

Los dispositivos designan lugares a los individuos, los categorizan

y les demandan formas de ser y de comportarse en un proceso que

Beatriz Ramrez Grajeda (2007, 2009 y 2011) describe como las

convocatorias para asumir una identidad que, siguiendo a Foucault,

los constituye en sujetos.

Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que

clasifica a los individuos en categoras, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad

que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Es una

forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos

196

significados de la palabra sujeto: sometido a otros a travs del control y

la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia

o el conocimiento de s mismo. Ambos significados sugieren una forma

de poder que subyuga y somete (Foucault, 1988:231).

A pesar de que la nocin de sujeto est vinculada a la de sujecin,

Foucault propondr la nocin de subjetivacin para desmarcarse de

este determinismo. La subjetividad para Foucault se refiere fundamentalmente a la manera en que los seres humanos se constituyen como

sujetos a partir de la experiencia que hacen de s mismos, en un juego de

verdad consigo mismos.13

Analicemos brevemente esta concepcin: Una experiencia es siempre una ficcin; es algo que se fabrica para uno mismo, que no existe

antes y que existir luego (Foucault, en Castro, 2004:129). Es tambin una afeccin, algo que me pasa en relacin con un acontecimiento

que es visto como un campo de fuerzas heterogneas (de orden histrico, econmico, poltico, social, discursivo, intersubjetivo, etctera),

ante el cual el sujeto crea un sentido para s14 (siguiendo a Castoriadis)

como una forma de inteleccin que se fabrica para uno mismo [y] que

instaura la relacin consigo mismo y con los otros, y constituye al ser

humano como sujeto tico (Foucault, en Castro, 2004:128).

La subjetividad es una experiencia en un juego de verdad, es decir,

en un conjunto de reglas de produccin de verdad (Foucault, en

Castro, 2004:345). En otras palabras, la subjetividad es una ficcin,

un saber15 que el sujeto produce como verdad para s mismo, relacio13 Se puede decir, pues, que hay sujetos, porque cierto tipo de relacin con el s mismo

naci en una cultura. Porque los individuos se prestan cierta forma de atencin, se reconocen

como sujetos (Jambet,1995:232).

14 Cabe sealar que el acontecimiento no est colocado adelante y aparte del sujeto

como algo ajeno, sino que le otorga sentido, le da forma a partir de su pensamiento, al mismo

tiempo que ese pensamiento (en tanto subjetivacin de saber-poder) le da una forma a s

mismo en ese acontecimiento.

15La verdad es un saber que se hace aceptar como la realidad. Foucault sostiene una

concepcin amplia sobre el saber que no se reduce al conocimiento cientfico o verdadero, el

saber es el conjunto de lo decible y lo visible en una poca determinada. El saber alude,

tambin, al interjuego de reglas que definen los lmites de lo que se puede decir, ver y darse

como verdadero (Foucault, 1996a:306).

197

nando un acontecimiento consigo mismo, siguiendo ciertas reglas

de produccin de verdad.

Al decir que la subjetividad es subjetivacin, Foucault pone el

nfasis en la accin y el proceso por el cual el sujeto se constituye

y se modela a s mismo en el entramado de las instancias de saberpoder: un sujeto de la experiencia [] en condiciones que lo

hacen a la vez sujeto constituyente y sujeto constituido (Jambet,

1995:232).

Sujeto y subjetividad son categoras distintas pero inseparables. La

subjetividad es la realizacin del sujeto, su construccin misma. Esto

implica que la subjetividad no es el producto, sino la manifestacin

del proceso a travs del cual alguien deviene sujeto.

El sujeto es sujeto de la subjetividad. No se trata de un individuo

(no se reduce a su calidad de organismo indivisible), ni una persona

(en tanto que no es alguien autodeterminado y soberano, dueo de

sus actos y sus pensamientos). Supone un cuerpo y una conciencia,

pero su naturaleza no radica ah.

Hablamos de sujeto porque est sometido a las fuerzas que operan

desde el entramado de la dinmica de las instancias de su aparato psquico y est atado, tambin, a los procesos instituidos-instituyentes

de su sociedad. Sin embargo, esto no implica que haya determinacin total, como se pensaba en el estructuralismo. Ya no se trata de

un mero soporte de las estructuras, es una organizacin dinmica,

abierta, en recomposicin constante a partir del devenir de las relaciones que sostiene en un proceso creativo, con lo que el colectivo

annimo ha instituido como sociedad. No hay una determinacin

mecnica por las estructuras, sino ms bien un juego complejo de

tensiones de determinacin-indeterminacin.

Creacin quiere decir posicin de nuevas determinaciones surgimiento de

nuevas formas [] de nuevas leyes pertenecientes a esas nuevas formas

de ser [] la idea de creacin slo implica indeterminacin en este nuevo

sentido: la totalidad de lo que no est nunca tan total y exhaustivamente

determinado como para excluir (hacer imposible) el surgimiento de

nuevas determinaciones (Castoriadis, 1998:32).

198

Para Castoriadis, el sujeto efectivo, siempre est preso en una

red de determinaciones y es capaz, sin embargo, de [trascenderlas]

(2000:45) haciendo un esfuerzo de reflexin crtica que lo pueda

llevar a enfrentar las condiciones de poder que lo someten a la heteronoma. El sujeto, como ser (bio)psquico en produccin histricosocial, es proceso de subjetivacin que implica una tensin paradjica16

entre lo determinado y lo indeterminable. El sujeto es un ser siendo,

devenir siempre abierto a procesos de subjetivacin.

El sujeto no es una sustancia, es una forma (Foucault,1996b:108),

es el efecto-forma de la subjetivacin psquica (representacin-deseoafecto) y social17 (significacin instituida-instituyente). Se con-forma

a partir del modo en que cada quien se relaciona consigo mismo,

con los otros y con las instituciones. Forma construida a partir del

sentido (produccin imaginaria) que crea para s,18 en el que alguien

se ubica a s mismo en relacin a s19 y en relacin con el lugar que

tiene en la sociedad.

La subjetividad es un proceso de organizacin compleja de subjetivacin que emerge de la relacin del sujeto con el mundo y los dems,

en el que el sujeto se constituye y se va conformando en su dimensin

psquica (identificaciones, significaciones imaginarias, vnculos intra

e intersubjetivos, deseos, fantasas, etctera) y sociohistrica (instituciones, saberes, valores, normas, formas de ejercicio del poder).

Desde esta perspectiva, las transformaciones sociales convocan y

conforman nuevas subjetividades de infancia y adolescencia a travs

de los procesos de subjetivacin psico-social de estos sujetos en sus

16 Pensar en paradojas es el gran reto del pensamiento complejo. Las paradojas tensan

al mximo nuestra imaginacin y nuestra razn y nos permiten pensar de otro modo. Las

paradojas sealan las fallas en nuestro mundo del sentido comn (Sorensen, 2007:14).

17 Los dos rdenes (inseparables e irreductibles) que, para Castoriadis, constituyen al

sujeto.

18 Para s quiere decir mundo propio, fuente de creacin de un mundo propio []

nada puede entrar en una psique singular sin ser metabolizado por ella. Y nada tampoco

puede entrar en una sociedad sin ser reinterpretado, sin ser de hecho recreado y reconstruido

hasta cobrar el sentido que esa sociedad le da a todo lo que se le presenta (Castoriadis,

1998:106).

19 En la subjetividad humana hay reflexividad, que implica [...] la posibilidad de que la

propia actividad del sujeto se vuelva objeto explcito [de reflexin] (Castoriadis, 2004:102).

199

vnculos con los otros, con las instituciones y con las significaciones

imaginarias sociales.

La subjetividad y, por consiguiente, el sujeto, no son algo dado de

una vez y para siempre; tampoco son algo determinado imposible

de modificarse por s mismo. Por el contrario, el sujeto de la subjetividad puede cuestionar lo que es y lo que ha sido para posar una mirada

autnoma hacia lo que podra ser.

Las subjetividades actuales de nios

y adolescentes en las nuevas condiciones sociales

El desarrollo capitalista ha entrado en una fase a la que se le ha

denominado globalizacin, que surge al instaurar un modelo de

produccin flexible apuntalado en los avances tecnolgicos que han

permitido el fraccionamiento del proceso productivo y la diversificacin de los centros de produccin. Paralelo a estos cambios, se ha

implantado una poltica neoliberal que, entre otras cosas, obliga a los

pases a firmar tratados de libre comercio en condiciones desventajosas para los ms dbiles, as como abandonar las polticas del Estado

benefactor y privatizar la mayor parte de las empresas estratgicas, de

seguridad social y educacin.

Con la aparicin del neoliberalismo y la cada del Muro de Berln,

presenciamos el crudo triunfo del imaginario capitalista en su forma

ms grosera (Castoriadis, 2002:92). Se ha instaurado un capitalismo

salvaje que, sin misericordia, ha establecido una devastacin social

a fin de elevar al mximo las ganancias de un grupo privilegiado, y

cada vez ms reducido, de empresarios que domina la produccin,

el mercado y las finanzas. De manera que, a la par que las elites multiplican extraordinariamente sus ganancias, crece el desempleo y la

pobreza extrema.

Este capitalismo salvaje arrasa con pueblos enteros socavando sus

formas de vida, su cultura y sus valores. Los aniquila sustrayndoles

su riqueza material y espiritual, ahogndolos en la miseria y la violencia. Por si fuera poco, tambin destruye la naturaleza, poniendo

en riesgo al planeta en su conjunto. En la bsqueda de la mxima

200

ganancia para una reducida elite, se arrastra al planeta entero a la

destruccin.

En las ltimas dcadas hemos vivido una serie de cambios socioculturales, polticos y subjetivos que han marcado transformaciones

importantes en nuestras sociedades y en la constitucin de los sujetos.

Algunos de estos cambios surgieron de manera abrupta (casi como

mutaciones), como el acelerado desarrollo tecnolgico (Berardi,

2010), pero otros, con un ritmo ms lento, siguen las tendencias

de los procesos econmicos y sociopolticos del capitalismo. Todos

ellos han conformado nuevas condiciones sociales y subjetivas que

impactan de manera particular a las nuevas generaciones.

La polarizacin en la distribucin de la riqueza ha provocado

cambios muy significativos en la condicin de infantes y adolescentes, que se caracterizan por una gran transformacin de sus formas

de vida y socializacin respecto de las generaciones anteriores, por lo

menos de finales del siglo pasado.

Una parte importante de estos cambios obedece al acelerado crecimiento de la pobreza que ha repercutido en la institucin familiar: el

desempleo, el subempleo o la sobreexplotacin de los padres se ha traducido en un incremento del alcoholismo, la drogadiccin y la violencia en la familia, con el consecuente maltrato y abandono de los hijos

pequeos y pberes (Carli, 2006:20). Paradjicamente, estos cambios

se tradujeron en una mayor visibilidad de los nios y los adolescentes,

y con ello se impuls su consideracin como sujetos de derecho. Esto

ha significado una transformacin muy importante en la concepcin

de la infancia y ha permitido que los nios sean considerados como

actores sociales capaces de participar en los cambios de su sociedad.

Cabe sealar que el deterioro de las condiciones de vida de los

nios se tradujo en fenmenos como el aumento del trabajo y explotacin infantil (muchas veces en condiciones infrahumanas, como los

infantes esclavizados en la India para hacer trabajo de maquila), el

incremento de nios que abandonan sus hogares para vivir en la calle,

el abuso sexual contra ellos, el desarrollo de la pornografa infantil, el

secuestro y trata de menores de edad, etctera.

Todo esto ha impulsado la lucha por la promulgacin y aceptacin

de los derechos de los nios, lo que ha significado un largo y complejo

201

proceso que tiene como acontecimientos importantes la Declaracin

de los derechos de los nios por la Asamblea General de la Organizacin

de las Naciones Unidas (onu) en 1959; la conmemoracin del Ao

Internacional del io en 1979, con la intencin de presionar para

el reconocimiento y entrada en vigor de estos derechos, que estaban

declarados pero no se respetaban; y, finalmente, su aprobacin el

20 de noviembre de 1989 en el marco de la Convencin de los Derechos del Nio, que deriv en el reconocimiento internacional de

los Derechos de los nios y en su entrada en vigor el 2 de septiembre

de 1990. Sin embargo, a pesar de las legislaciones que surgieron a

partir del reconocimiento de estos derechos, las condiciones ominosas de una enorme cantidad de nios y pberes, lejos de mejorar,

han empeorado.

En contraste con el empobrecimiento de los infantes y jvenes, el

nio y el adolescente han sido visualizados de manera creciente como

sujeto de consumo. El mercado de productos para nios y jvenes ha crecido enormemente en las ltimas dcadas: juguetes, videojuegos, pelculas, programas de televisin, msica, lugares de esparcimiento, ropa,

productos especializados para su cuidado y salud, etctera. Paradjicamente, este fenmeno ocurre en paralelo a la mayor depauperacin

de este sector: Deterioro social, consumo ampliado y acceso desigual

al consumo se combinaron de modos paradjicos. [] las figuras del

nio de la calle y el nio consumidor se constituyen en espejo, como

caras contrastantes de la polarizacin creciente (Carli, 2006:29).

Frente a estas condiciones contradictorias, las reacciones de nios

y jvenes son diversas: frustracin, desencanto, violencia, miedo,

parlisis y evasin. Algunos exaltan la muerte y lo ominoso, mientras

que otros crean la ilusin de un mundo ideal y desvalorizan el mundo

real. La era de la razn paulatinamente se ha convertido en la

era del vaco (Lypovetsky, 1998). Este fenmeno ha sido denominado de diversas maneras: nihilismo (Nietzsche), era del vacoimperio de lo efmero (Lipovetsky), modernidad lquida-vida lquida

(Bauman), predominio de la razn cnica (Sloterdijk) y el avance de

la insignificancia (Castoriadis).

La infancia, la pubertad, la adolescencia y la juventud se desdoblan en un abanico de figuras paradjicas y contrastantes: el nio de

202

la calle y el consumidor, el nio carenciado y el delincuente (los nios

delincuentes de Ro de Janeiro y los nios sicarios en Mxico); el

nio vctima y el asesino; el violado y el violento; el rebelde sin causa

y el guerrillero, los jvenes incorporados (que estudian y viven de

acuerdo a la imagen de la sociedad de consumo) y los jvenes disidentes (tribus urbanas, ninis). Estas multiplicidades son convocatorias de

identidad (Ramrez, 2009) a subjetividades diversas que nos obligan

a reconocer la conformacin de mltiples infancias, pubertades,

adolescencias y juventudes que difcilmente pueden explicarse con

categoras totalizantes basadas en las caractersticas etarias, como

hacan las teoras psicolgicas clsicas.

Por ejemplo, Di Segni (2006) observa que en la actualidad la

adolescencia y la juventud han sido construidas por el mercado

como los modelos ideales a seguir. Durante la modernidad industrial (siglo xix y buena parte del xx), la figura del adulto que

culminaba una carrera, se independizaba de su familia y obtena

un buen trabajo para casarse era el modelo ideal que las sociedades

promovan. En la actualidad (posmoderna, postindustrial), aunque

el modelo anterior no se abandona del todo, se impulsa el prototipo del joven hedonista permanente, que cuenta con un cuerpo y

una actitud ideal para el placer, como modelo a seguir: Su cuerpo

ha pasado a idealizarse ya que constituye el momento en el cual

se logra cierta perfeccin que habr de mantener todo el tiempo

posible (Di Segni, 2006:114). Los medios de comunicacin y la

sociedad de consumo (Bauman, 2003) impulsan el imaginario de

la eterna juventud como modelo ideal:

Lo que ms hace sufrir a los adolescentes es que los padres tratan de vivir

a imagen de sus hijos y quieren hacerles la competencia. Es el mundo

al revs. Los hombres tienen ahora amiguitas de la edad de sus hijas, y