Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Mediosdecomunicacion

Mediosdecomunicacion

Cargado por

luisromainDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Mediosdecomunicacion

Mediosdecomunicacion

Cargado por

luisromainCopyright:

Formatos disponibles

LOS MEDIOS DE COMUNICACIN DE MASAS: TAMBIN SON ACTORES?

Flavia Freidenberg

Los ciudadanos acceden a lo que ocurre en su ciudad, su pas o en el mundo a travs de

los medios de comunicacin de masas. Resulta sorprendente pensar que alguna vez no

hayan existido la televisin, los peridicos o la radio. Es impensable hoy para muchos

vivir sin alguno de estos medios de comunicacin, puesto que cumplen importantes

funciones en la vida cotidiana de los ciudadanos y en su relacin con el sistema poltico.

Gracias a ellos, nos informamos sobre lo que sucede; conocemos lo que hacen los

gobernantes (o lo que dejan de hacer); accedemos de manera inmediata a lo que est

pasando en cualquier sitio del planeta; cotejamos una informacin entre mltiples

fuentes; nos movilizamos por una causa justa y defendemos los derechos sociales y

polticos de alguien que se encuentra muy lejos. An cuando los medios suelen

apropiarse de la voz de la opinin pblica, indicando que son sus representantes, en la

prctica, no son elegidos por los ciudadanos, no los representan ni stos pueden

controlarlos directamente.

Por el contrario, salvo aquellos de propiedad pblica, los medios de comunicacin de

masas son empresas privadas que sobreviven en funcin de la lgica del mercado, es

decir, segn sea su capacidad de venta. Cuando son de propiedad pblica actan como

instituciones del Estado que transmiten una determinada poltica pblica y muchas

veces se convierten en vehculos de lo que el gobierno de turno quiere que los

ciudadanos conozcan. En uno u otro caso, los ciudadanos son espectadores, con poca

capacidad de interaccin y cambio de aquello que los medios de comunicacin les

ofrecen. En el escenario meditico, los ciudadanos se comportan como describiera

Platn en el Mito de las Cavernas respecto a los habitantes de La Repblica: son

meros espectadores de las imgenes que se proyectaban en la pared, con muy pocas

posibilidades de ser actores de esas imgenes. El espectador no ve las cosas ni las

situaciones reales sino hechos y situaciones ficticios, ve imgenes que se proyectan y

que han sido seleccionadas para l. Las personas observan los dibujos en la pared y

creen en esas representaciones, pero a diferencia de los cautivos de la caverna pueden

decidir ir ms all o, sencillamente, no mirar hacia la pared.

1. Qu son y qu hacen los medios de comunicacin de masas

Desde el trabajo clsico de Marshall McLuhan (1964), los medios de comunicacin de

masas pueden ser considerados como extensiones de las propias facultades sensoriales

del individuo o como el sistema nervioso de la comunidad en que se encuentran. Los

medios de comunicacin tambin son una industria o una empresa, un poder importante

en el espacio individual, familiar y social; mediadores polticos que canalizan y crean

opinin pblica (elemento decisivo en el proceso de elaboracin de las polticas

pblicas); instrumentos de cultura y vehculos de difusin de obras culturales;

mecanismos a travs de los cuales los individuos perciben el mundo que los rodea. Los

medios de comunicacin son cada vez ms actores centrales para el funcionamiento del

sistema poltico y su estudio es clae para comprender las dinmicas que se dan en l y

en el modo en que los ciudadanos se vinculan a las instituciones polticas.

En 1948, el politlogo norteamericano Harold Lasswell esboz algunas de las

funciones clsicas de los medios de comunicacin de masas con relacin a la sociedad.

Seal que esas funciones presentes en todas las sociedades son tres: vigilancia,

correlacin y transmisin de la cultura.

a. "Vigilancia del medio". Esta primera funcin se refiere al servicio periodstico:

recoger, procesar y difundir la informacin. Constituye el ejercicio de una funcin de

vigilancia que los medios realizan sobre lo que sucede en la sociedad. Segn Lasswell,

los medios tambin actan como centinelas cuando buscan detectar seales de peligro

(desastres naturales, crmenes en las calles, crisis econmicas, guerras inminentes, entre

tantas otras). As, junto a la funcin de vigilancia social, los medios tienen la obligacin

de ejercer la vigilancia domstica proporcionando informacin acerca de la vida diaria.

A estos dos tipos de vigilancia se debe agregar la vigilancia poltica, esto es, el control

de los poderes pblicos y gubernamentales.

b. "Correlacin de partes". Adems de informar acerca de los asuntos polticos, de la

sociedad y de la vida domstica, los medios tambin proporcionan explicaciones e

interpretaciones para ayudar a los ciudadanos a comprender el significado de lo que se

ha informado. La noticia escueta brinda informacin y resulta ser meramente

descriptiva. La interpretacin o correlacin, en cambio, proporciona conocimiento, lo

cual ayudara al ciudadano a tomar decisiones "ms racionales". Estas funciones de

opinin e interpretacin llegan al pblico a travs de editoriales, columnas de opinin,

debates, tertulias, programas de anlisis poltico donde los periodistas transforman el

dato especfico en una opinin especializada.

c. "Transmisin de la herencia cultural". Otra funcin bsica de los medios es la

educativa. Esto es, la transmisin de la cultura de generacin en generacin, hacia otros

grupos sociales y hacia fuera de las fronteras. Los medios de comunicacin no slo

informan a la comunidad e interpretan el significado de la noticia, sino que transmiten

informacin sobre la sociedad misma, su historia como unidad social, sus errores, sus

aciertos, sus normas y valores.

La clasificacin ideada por Lasswell puede ser completada con otras funciones que, si

bien son diferentes unas de otras, no tienden a autoexcluirse. Entre ellas se encuentran

a) la identificacin de los problemas sociopolticos; b) la provisin de plataformas para

la defensa de causas o intereses; c) la trasmisin de contenidos a travs de las diversas

dimensiones y facciones del discurso poltico; f) el anlisis y control de la actividad de

las instituciones polticas y g) la provisin de informacin a los ciudadanos para que

conozcan lo que ocurre y puedan participar activamente (Gurevitch y Blumer, 1990:

270).

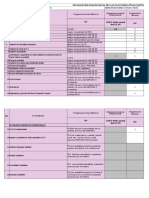

Un resumen de todas las funciones de los medios puede observarse en la TABLA I. Estas

funciones reflejan la idea de que los medios de comunicacin no slo informan a los

ciudadanos o dan marcos explicativos que le ayudan a comprender la informacin que

les proporcionan sino que tambin desempean un papel significativo como actores en

el sistema poltico. Cada vez ms los medios estn ocupando funciones que le

corresponden a las instituciones, con lo cual usurpan temas y tareas que no les competen

(Muoz Alonso y Rospir, 1999: 32) e incluso en algunos lugares llegan a ser ms

confiables que los polticos o las instituciones del sistema, con lo cual se consigue

muchas veces deslegitimar al sistema poltico.

TABLA I: FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIN DE MASAS

Informacin Transmitir informacin es la funcin periodstica de los medios.

Correlacin Esta funcin tiene como objetivo explicar, interpretar y comentar el significado

de los acontecimientos y la informacin, apoyar a la autoridad y a las normas

establecidas, crear consenso y coordinar actividades aisladas.

Diversin

(Entretenimiento)

Esta funcin se refiere al tiempo libre. Se manifiesta a travs de las pelculas, la

msica, los pasatiempos, las caricaturas, historietas, horscopos, entre otros. Su

utilidad sera la de reducir la tensin social.

Persuasin Los medios de comunicacin se usan tambin para formar tendencias en la

opinin pblica, influir sobre los votantes, modificar actitudes, moderar la

conducta, derrumbar o construir mitos y vender productos. Esta funcin es ms

efectiva cuando se lleva a cabo de una manera sutil. Asimismo, esta funcin

supone otra: la de continuidad, ya que debe fomentar el carcter comunal de los

valores como as tambin promover la cultura dominante y reconocer

subculturas.

Servir al sector econmico En las sociedades capitalistas, los medios de comunicacin son empresas y su

servicio ms obvio es la funcin publicitaria. Los medios acercan entre s a

vendedores y compradores al crear espacios que atraen pblico y venden este

espacio a los anunciantes, los que ofrecen luego sus productos al pblico.

Transmisin de la cultura

(socializacin)

La educacin resulta ser una funcin inevitable, aunque no constituya el

objetivo deliberado de los medios transmitir la cultura de una sociedad. Los

individuos asimilan la informacin y aprenden de ella, lo cual aumenta sus

conocimientos, modifica sus valores y sus experiencias. Si bien los efectos

como agentes de socializacin son limitados cuando compiten con otros agentes

ms inmediatos y personalizados (como la familia), su contribucin como

agentes de difusin de informacin poltica habra elevado el nivel de

conocimiento poltico de los individuos.

Fuente: En DAdamo, Garca Beaudoux y Freidenberg (2000) a partir de Laswell (1948) y McQuail y

Windahl (1997).

Los medios desarrollan tres papeles sustantivos en cualquier sistema poltico moderno:

son eco, comparsa y protagonistas (Valls, 2000: 362). En la mayora de las situaciones,

los medios son responsables de transmitir el eco de lo que otros actores comunican: los

dirigentes, los partidos, el gobierno, los ciudadanos. En otros casos, los medios

acompaan como comparsas a otros actores: se convierten en sustento de otros que

apoyan o critican a los que representan a las instituciones, a sus polticas o a otros

actores del sistema. En algunas situaciones, los medios se convierten en protagonistas

cuando desarrollan una actuacin o una estrategia propia promoviendo una determinada

poltica, candidato o lucha contra una injusticia (por mencionar algunos). Si bien no

todos los medios asumen estas tres funciones de manera simultnea (e incluso no todos

las asumen como propias), cuando lo hacen pasan a tener una influencia fundamental

sobre el proceso poltico y la vida de los ciudadanos. En este sentido, los medios actan

como actores polticos, en el sentido de formar parte del tringulo que permite a los

ciudadanos obtener informacin poltica y, al mismo tiempo, ejercer control o vigilancia

sobre las instituciones; son productores culturales; y, finalmente, se comportan como

instituciones que hacen polticas pblicas o influyen en el proceso de elaboracin y/o

control de las mismas.

a) Los medios de comunicacin de masas como actores polticos. Los ciudadanos deben

disponer de informacin plural e independiente acerca de las diferentes alternativas

existentes para definir y formular sus preferencias en el marco de cualquier sistema

polirquico. Los medios de comunicacin desempean un papel fundamental como

transmisores de informacin, creadores de opinin y agentes de socializacin, esto es,

instrumentos de difusin y transmisin de los valores polticos. Especialmente durante

las campaas electorales, los partidos y candidatos transmiten de forma directa e

indirecta informacin sobre sus proyectos polticos. Cuando lo hacen de manera directa

utilizan vas como internet, cartas, mtines, entrevistas, contacto personal, pero cuando

lo hacen de manera indirecta emplean la prensa, la radio, la televisin. Los medios de

comunicacin tambin tienen un papel importante como agentes de movilizacin. Ellos

dan visibilidad a los actos participativos, especialmente si estos son de protesta, lo que

ayuda a su eficacia, y son instrumentos que contribuyen a que los lderes polticos

movilicen a diversos sectores en su favor e incluso con su mera cobertura periodstica

puede contribuir a esa movilizacin. Los medios de comunicacin son actores polticos

que expresan o articulan intereses de diversos sectores econmicos y sociales ligados a

los mismos.

b) Los medios de comunicacin como mecanismos de control poltico. Los medios

ejercen control poltico sobre lo que ocurre en las instituciones y en la vida poltica.

Tienen un papel clave como agentes de denuncia y control de las acciones de gobierno,

sobre las actuaciones de la oposicin o, a nivel ms personal, sobre la vida misma de los

polticos. Los medios pueden se convertir en grupos de presin sobre cuestiones

puntuales, cambiar el desarrollo de unos hechos e incluso hacer que una poltica no se

lleve a cabo o que un gobierno tenga que renunciar.

c) Los medios de comunicacin de masas como productores culturales. Los medios de

comunicacin de masas tambin son productores culturales que informan, entretienen,

educan e, incluso, manipulan la orientacin de la opinin de la poblacin. Pueden ser

expresin de una cultura o de muchas expresiones culturales diferenciadas entre si.

Ayudan a difundir un conjunto de smbolos, conos e imgenes respecto de la vida

social y de la comprensin de su historia y su desarrollo.

d) Medios de comunicacin de masas como poltica pblica (la poltica meditica de

las instituciones). Los medios de comunicacin de masas cuando son de propiedad

pblica tambin pueden ser entendidos como instituciones polticas que se encargan de

desarrollar un servicio pblico en beneficio de toda la poblacin. La posicin idealista

asume que cuando un medio es pblico en una democracia competitiva, no responde a

las necesidades del gobierno de turno, sino que se convierte en el transmisor de una

serie de valores democrticos y constitucionales del conjunto del Estado. A pesar de los

deseos de independencia que se puedan exigir, los contenidos de un medio de

comunicacin pblico forman parte de una poltica pblica gubernamental, con lo cual

los medios estn sujetos a los criterios del partido, grupo poltico o lder que est en el

poder. Por ello es fundamental garantizar la independencia poltica y econmica,

garantizar el acceso de la ciudadana y el desarrollo de contenidos de calidad a estas

instituciones.

2. Debates y perspectivas tericas

Los estudios sobre los efectos de los medios de comunicacin de masas comenzaron en

las tres primeras dcadas del siglo XX. Con ellos se ha intentado observar la manera en

que los medios de comunicacin influencian sobre las percepciones de los ciudadanos;

el modo en que contribuyen en los procesos de formacin de la opinin pblica; su

papel en la socializacin poltica y su influencia en los cambios de actitudes. Desde esta

perspectiva, los medios son analizados como variable independiente. Desde los trabajos

originarios hasta la actualidad se han desarrollado tres grandes paradigmas, cada uno de

los cuales postul una particular visin de los efectos que los medios de comunicacin

produciran sobre las percepciones de las personas.

2.1. Las teoras del impacto directo o modelo hipodrmico

Desde principios de siglo hasta fines de la dcada del 1930, se defendi la idea de que

los medios de comunicacin de masas ejercan una poderosa influencia sobre las

actitudes y conductas polticas de los individuos. Se afirmaba que eran

significativamente potentes y que cualquier mensaje presentado adecuadamente

produca efectos instantneos y masivos sobre la audiencia. Esta visin se sustent en

un presupuesto particular acerca del funcionamiento psicolgico: el receptor de la

comunicacin es comprendido como un ser pasivo que slo responde a los estmulos de

manera mecnica, prevaleciendo el modelo conductista de un estmulo externo - una

respuesta [E-R]. En este sentido, se propona que los medios ejercan un poder

omnmodo y se postulaba que tenan la capacidad de manipular por completo a una

audiencia de carcter pasivo.

A partir de la Primera Guerra Mundial, los psiclogos se interesaron por el desarrollo de

tcnicas de persuasin que luego fueron aplicadas a mbito de la propaganda poltica.

Para esa misma poca, los gobiernos empezaron a prestar especial consideracin a los

estudios de opinin pblica. En ese contexto, se desarroll el modelo de la teora de la

bala mgica, denominado de esa manera en clara alusin a la supuesta facilidad de

persuadir a la audiencia cuando la propaganda da en el blanco y que luego recibira

otros nombres como el de teora de la aguja hipodrmica (Laswell, 1948). En

cualquier caso, la analoga tanto con la aguja hipodrmica como con la bala ayudan a

ilustrar de manera grfica el efecto directo y rpido que produciran los mensajes

proyectados a la audiencia. Sugiere que cualquier mensaje adecuadamente presentado

por los medios puede tener un efecto de persuasin instantneo y masivo en receptores

sumamente vulnerables a la influencia; y que la comunicacin de masas produce efectos

directos sobre las actitudes y sobre el comportamiento.

Los hallazgos de Cantril, Gaudet y Herzog (1940) relativizaron la posicin absolutista

que postula una influencia meditica directa sobre el comportamiento individual. El

caso ilustrado por La guerra de los mundos y otras investigaciones que midieron los

efectos de la propaganda en ese momento muestran que las poblaciones estudiadas tanto

antes como despus de recibir las comunicaciones, no permiten establecer si fueron

efectivamente esas comunicaciones las que cambiaron las actitudes de la audiencia, o si

se trat de mensajes que atraan a una audiencia ya ganada de antemano. Dado que al

receptor se lo entenda como un blanco amorfo, homogneo e indiferenciado que

obedeca ciegamente al esquema estmulo-respuesta, no quedaba mucho ms que se

pudiera decir acerca de l. Por ese motivo estas teoras hicieron centro principalmente

en el emisor, con la intencin de averiguar qu estrategias podan utilizar las

maquinarias de los medios para maximizar los efectos de influencia y llevar a cabo la

supuesta manipulacin de los receptores. La atencin que el modelo hipodrmico le

brind a los fenmenos de las comunicaciones de masas a raz de su novedad como

objeto de estudio y en conexin directa con las experiencias blicas de aqul perodo

histrico result en desmedro de la atencin de otras facetas del mismo problema, como

por ejemplo, el no distinguir los diferentes elementos intervinientes en los procesos

comunicacionales. An as, esta visin fue muy importante porque a raz de ella

comenzaron las reflexiones acerca de las comunicaciones de masas y eso fue crucial

para la comprensin de la relacin entre medios y ciudadanos.

2.2 La teora de la influencia selectiva, o la tesis de los efectos limitados de la

comunicacin

En una segunda etapa, iniciada a mediados de la dcada de 1930 hasta principios de la

dcada de 1960, se dieron importantes adelantos en lo referido a los aspectos empricos

de la investigacin, lo que permiti relativizar, casi hasta el punto de negarlos, todos los

presupuestos construidos y propuestos en la etapa anterior. La perspectiva conductista

para el estudio de la comunicacin de masas que propona una conexin directa y uno-

a-uno entre exposicin a los mensajes y comportamientos comenz a considerarse

inadecuada. El modelo de los efectos directos perdi vigencia y surge un nuevo

constructo terico, la nocin de actitud, que postulara como una de las principales

fuerzas motrices de los comportamientos, remarcando las diferencias individuales

adquiridas gracias al aprendizaje.

Durante y despus de la Segunda Guerra Mundial, los trabajos en la materia se abocaron

principalmente a investigar cmo las comunicaciones, presentadas bajo la forma de

adecuados mensajes persuasivos podran llevar a la modificacin de las actitudes. Se

pasa entonces del esquema lineal de tipo E-R a otro en donde se identifica la presencia

de variables intervinientes (E-O-R). Se comienza a reconocer que la informacin no

alcanza a individuos psicosocialmente aislados, sino a personas que forman partes de

grupos y comunidades ms amplias y que son, a su vez, potencialmente emisoras o

receptoras de influencia social y poltica. Asimismo, otras variables que empiezan a ser

concebidas como mediadoras entre emisores y receptores son, por ejemplo, la

exposicin, el medio, el contenido y las predisposiciones. Los trabajos de Lazarsfeld et

al. (1944), Berelson (1949) y de otros investigadores sentaron la pauta que permiti a

Kappler (1974) postular la tesis de los efectos mnimos de la comunicacin o de los

efectos limitados, que sugiere que los medios ejerceran una pobre o casi nula

incidencia sobre los comportamientos polticos y la opinin pblica; y que en el mejor

de los casos, se limitaran a reforzar las actitudes y posiciones polticas previas de cada

individuo en el corto plazo.

Esta teora se sustenta en el descubrimiento de la selectividad de las funciones

cognitivas que sugiere que las personas se exponen o atienden a aquella informacin

que se les presenta como ms consistente con sus creencias anteriores. Con ello, surgi

la idea de la existencia de al menos cuatro principios bsicos que regularan la opinin

pblica con relacin a los medios. Ellos son la atencin selectiva, la percepcin

selectiva, la memoria selectiva y la accin selectiva (De Fleur y Ball-Rokeach, 1989).

La exposicin selectiva puede definirse como la tendencia de la audiencia a exponerse a

la informacin ms afn a las actitudes que sostiene y a evitar los mensajes que le

resulten contrarios a ellas; la percepcin selectiva se encuentra emparentada con todos

aquellos procesos que inciden en la transformacin y modelamiento del significado del

mensaje que se ha recibido de un modo acorde con las actitudes y valores de quien lo

recibe y, finalmente, la memoria selectiva alude a la tendencia a memorizar aquellos

aspectos de los mensajes que resultan coherentes con las propias opiniones y actitudes.

Tomando como punto de partida el descubrimiento que haban realizado los psiclogos

relativo a que los procesos cognitivos humanos se caracterizan por ser limitados y

selectivos, diversos acadmicos encontraron apoyatura terica para formular la

postulacin de que los efectos o consecuencias de la comunicacin de masas son casi

inexistentes.

Posterior evidencia sugiri que si bien los procesos selectivos operan en el corto plazo,

en el largo plazo, los puntos de vista defendidos por los medios no seran tan

inofensivos y podran dar lugar a otros efectos, ejerciendo considerable influencia sobre

las opiniones que los individuos manifiestan respecto de las cuestiones de la esfera

social. Desde esta perspectiva lo que se afirma es que los medios tienden a reforzar las

actitudes ya existentes. En este sentido, los argumentos de la Teora de la Disonancia

Cognitiva (Festinger, 1957) apoyan esos argumentos, ya que se propone que cuando un

individuo se enfrenta con mensajes tendientes a la produccin de disonancia o

desequilibrio, puede utilizar la estrategia de rechazar la informacin productora de

disonancia o reinterpretarla selectivamente en un sentido consonante con sus creencias,

a los fines de evitar el desequilibrio y la tensin y restablecer la consonancia entre sus

cogniciones.

2.3 Las teoras de las funciones de agenda setting, priming y framing

En la tercera etapa, que se inicia a principios de la dcada de 1970 y que contina

vigente, se recobra la idea que caracteriz a los trabajos iniciales respecto de las

potentes influencias de los medios de comunicacin de masas pero esta vez el fenmeno

se analiz de manera diferente. La misma se centra en la posibilidad de que existan

ciertas influencias ms complejas que modifiquen las formas de pensar y concebir el

mundo sociopoltico que elaboran los individuos, sin que ellos se percaten de dicha

incidencia. Se hipotetiza que los medios de comunicacin son capaces de generar

efectos sutiles y que podran ejercer una influencia decisiva, sobre todo en cuestiones

polticas y estrechamente vinculadas con las campaas electorales, por ejemplo:

contribuyendo en la construccin de imgenes de candidatos y partidos, en la relevancia

atribuida a ciertos temas y cuestiones en los debates para formular la intencin de voto y

la decisin de voto y en la creacin de un cierto clima poltico.

Todas estas conceptualizaciones destacan un papel central para los medios en cuanto a

la definicin de los problemas polticos por parte de la opinin pblica debido a su

poder para definir los temas acerca de los cuales una sociedad debe pensar y debatir,

atrayendo la atencin sobre ciertas cuestiones mientras otras son dejadas de lado,

ocultadas o distorsionadas; y brindando los estndares y parmetros a partir de los

cuales los distintos acontecimientos deben ser comprendidos, explicados y analizados.

La comunicacin es un eslabn fundamental de la cadena que relaciona las decisiones

individuales con la actividad poltica. Las conexiones que los individuos sean capaces

de establecer entre sus problemas o experiencias polticas personales con un contexto

poltico ms general dependen de numerosas variables de entre las cuales los medios de

comunicacin parecen jugar un papel decisivo.

- el fenmeno de fijacin o establecimiento de la agenda (agenda setting)

A partir de los resultados obtenidos en investigaciones relativas a la influencia que las

campaas electorales ejercen sobre la conducta poltica, McCombs y Shaw (1972)

acuaron el trmino de agenda setting para referirse a la potencialidad de los medios

de dirigir la atencin de la opinin pblica hacia ciertos temas particulares que ellos

presentan como los ms sobresalientes en un momento determinado. Los resultados de

sus estudios mostraron la presencia de relaciones entre las percepciones que tienen los

electores de la importancia de las cuestiones tratadas en una campaa y el contenido de

los mensajes emitidos por los medios. Su influencia podra no lograr determinar cmo

piensa la gente los diversos fenmenos, pero sera exitosa al delimitar los asuntos en los

que ella piensa. Las percepciones de los individuos sobre cules temas son importantes

estn condicionados entonces por la cobertura que los medios hacen de la realidad.

El papel del establecimiento de la agenda fue sometido por primera vez a prueba

emprica en un estudio llevado a cabo por McCombs y Shaw en 1968, durante las

elecciones presidenciales en Estados Unidos. Se efectu un sondeo entre los votantes

indecisos de Chapel Hill (North Carolina) y se encontr que las cuestiones que los

votantes consideraban ms importantes coincidan con la cobertura que de esas mismas

cuestiones haban efectuado los medios de comunicacin locales. El procedimiento que

utilizaron consista en preguntar a los sujetos, mediante un cuestionario, cules eran los

problemas pblicos que ms los preocupaban. Luego se comparaban sus respuestas con

categoras derivadas del anlisis de contenido de peridicos y programas de televisin.

La evidencia indic que los medios ejercen un poderoso impacto sobre las percepciones

de los votantes: la correlacin entre la importancia que un tema asuma en la agenda de

los medios y la importancia percibida fue positiva y superior a .9. De 24 pruebas

realizadas, 18 favorecieron claramente la funcin del establecimiento de la agenda,

demostrando que la agenda de los electores se pareca ms a la de los medios de

comunicacin que, por ejemplo, a la establecida por los partidos polticos. As, la

hiptesis que postularon acerca de la funcin de establecimiento de la agenda redirigi

la mirada de los expertos hacia el poder de los medios y hacia una nueva manera de

entender las relaciones entre opinin pblica y medios de comunicacin de masas

(DAdamo, Garca Beaudoux y Freidenberg, 2000).

Con este efecto, se sostiene que los medios fuerzan la atencin hacia determinadas

cuestiones, construyen imgenes del mundo poltico y proponen los objetos acerca de

los cuales el pblico debe pensar. Al describir y precisar la realidad externa, los medios

dan al pblico un listado de las cuestiones en torno a las cuales se debe opinar y

discutir. La comprensin de la realidad social que los individuos elaboran es modificada

por el accionar de los medios. La funcin del "establecimiento de la agenda" tendra dos

consecuencias y caractersticas principales. En primer trmino, los medios sesgan la

atencin del pblico hacia determinados objetos o cuestiones de la escena poltico

social; y, en segundo lugar, la asignacin de importancia otorgada a cada una de esas

cuestiones por los medios de comunicacin influye sobre el grado de importancia que el

pblico atribuye a esos temas.

Algunos autores (Rogers y Dearing, 1994) sostienen que al analizar la funcin del

establecimiento de la agenda es necesario comprender la dinmica que se establece

entre tres agendas diferenciadas: la de los medios, la agenda pblica y la agenda

poltica. La primera se refiere a la agenda de los medios de comunicacin sobre los

distintos acontecimientos, eventos y cuestiones. Conceptualmente tiene que ver con

aquellos issues que los medios retratan como los ms importantes en un momento

determinado. La segunda alude al contenido y orden de los tpicos establecidos por la

opinin pblica. La ltima se vincula con las prioridades establecidas por las lites

polticas como los temas que deben ser importantes para la sociedad. Diversas

investigaciones avalan la existencia de la influencia que existira desde la agenda de los

medios hacia la agenda pblica o relacin "agenda de los medios-agenda pblica. La

primera influye significativamente sobre la construccin del temario realizada por los

encuestados. Otros autores hallaron que la agenda de los medios produce cambios en las

actitudes y en la agenda pblica, e Iyengar y Kinder (1987) concluyeron que las

creencias, actitudes y juicios pblicos son el resultado de la fijacin de la agenda por

parte de los medios y que la agenda slo tendr efectos en aquellos temas que la persona

pueda comprender fcilmente. En resumen, los tres tipos de agenda se relacionan entre

s y un buen anlisis de este tipo de vinculaciones contribuyen a conocer cul es el papel

de los medios en una sociedad.

FIGURA II: MODELO DE RELACIONES ENTRE AGENDAS

Experiencias personales e

interpersonales

Comunicacin entre las lites y

otros individuos

Filtros

Influencias

Eventos y

noticias

espectaculares

Agenda de

los medios

Agenda

Pblica

Agenda

Poltica

Indicadores del mundo real acerca

de la importancia de un

determinado evento de la agenda

Fuente: Rogers y Dearing (1994: 79).

- El efecto priming

La informacin que las personas encuentran ms accesible para juzgar polticos y

candidatos proviene de diversas fuentes. Pero, indudablemente, entre ellas se destacan

los medios de comunicacin ya que tienen capacidad para favorecer que ciertos

elementos se mantengan presentes mientras otros son ignorados u olvidados. Los

medios ayudan a los ciudadanos a evaluar objetos y procesos polticos. As, se est ante

un efecto de priming generado por los medios cuando estos consiguen activar ciertas

ideas y tendencias que luego fomenten un determinado comportamiento poltico. En

este sentido, se est ante un efecto de priming cuando al llamar la atencin sobre

algunas cuestiones, al tiempo que otras son ignoradas, las noticias transmitidas por la

televisin influencian los estndares que las personas utilizarn para juzgar a

gobiernos, presidentes, polticas, y candidatos (Iyengar y Kinder, 1987: 63).

Concretamente, y con relacin a los medios de comunicacin, el priming sugiere que la

exposicin que se da a un contenido o mensaje aumenta la probabilidad de que los

pensamientos relacionados con l sean fcilmente accesibles para la mente (Berkowitz y

Rogers, 1986). El priming en la esfera poltica supone que las noticias televisivas tienen

la capacidad de modificar los ndices de valoracin del pblico.

El concepto de priming se sustenta de este modo en un importante corpus terico que

sugiere que la presentacin de estmulos favorece va enlace asociativo otros conceptos

semnticamente relacionados, aumentando as la probabilidad de activar pensamientos

de significado semejante. Uno de los heursticos ms comnmente utilizados es el de la

accesibilidad. Los heursticos son reglas informales de pensamiento que utilizamos

los seres humanos y que estn al servicio de simplificar el procesamiento de la

informacin. La disponibilidad heurstica se define como la tendencia a juzgar un

acontecimiento como ms probable cuanto ms fcilmente pueda ser representado o

recordado y se apoya principalmente en la hiptesis de la vividez, esto es, en el hecho

de que se recuerda mejor la informacin que ms intensamente afect nuestros sentidos.

Los datos presentados por los medios de manera emocional reciben mayor

consideracin y se les otorga mayor peso que a los datos que son ms vlidos desde un

punto de vista estadstico, pero que son emocionalmente neutrales. As, se propone que

los estmulos y casos vvidos atraen ms la atencin y, de este modo, resultaran los que

vienen primero a la mente, quedando como las categoras ms accesibles o fcilmente

recuperables de la memoria. La hiptesis del priming sostiene que aquellas noticias ms

destacadas por los medios, a las que los medios les dedican ms cobertura

presentndolas como los temas ms importantes o que despiertan ms preocupacin,

(por ejemplo, la posicin del candidato en poltica exterior), se transformarn en los

estndares que los individuos utilizarn para decidir a quien dar su voto. En caso de que

los medios de comunicacin cambiaran el foco de atencin hacia otro tema (por

ejemplo, la economa), entonces se esperara que los ciudadanos tambin cambiaran el

criterio de seleccin, pasando a juzgar a los candidatos segn sus propuestas en esta

rea.

- El efecto framing o de encuadre

Se refiere a la necesidad que tienen los individuos de encontrar esquemas de

interpretacin que le permitan ubicar, percibir, identificar y clasificar la informacin

que van recibiendo del entorno. En este caso no interesa tanto el peso relativo concedido

por un medio a un evento sobre el cual se informa (su despliegue noticioso, su ttulo)

sino el modo en que se definen las causas que han provocado dicho evento, sus

consecuencias y sus repercusiones sociales y ticas. Se ha encontrado que este efecto

tiene lugar mediante la correspondencia que se establece entre el encuadre que los

medios de comunicacin realizan de las historias que presentan y el encuadre que las

audiencias realizan de esas mismas noticias. Se denomina framing a la capacidad de los

medios de provocar diferentes conclusiones en la audiencia segn la forma en que le

presentan la informacin (Iyengar y Kinder, 1987). Eso influye sobre la percepcin de

las personas y las atribucin de causas, responsabilidades, consecuencias y soluciones

que ellas hacen sobre lo que observan.

Los estudios que han analizado experimentalmente el efecto de framing sobre

problemas sociales y polticos como la pobreza, el desempleo, el crimen, el terrorismo,

la desigualdad racial, el SIDA o la guerra reportan sistemticamente que se producen

sustanciales cambios en las atribuciones que realiza la opinin pblica acerca de las

causas y responsabilidades de la existencia de dichos problemas segn sea el modo en

que los medios los hayan enmarcado y presentado. Los efectos de framing, entonces, se

refieren a los cambios que se producen en los juicios como consecuencia de alteraciones

en la definicin o manera en que los problemas son presentados. Esos efectos ocurren

cuando al cambiar la formulacin de un problema o al alterar el punto de vista de un

observador, cambia tambin la informacin y las ideas que esa persona usar para

formular sus decisiones y explicaciones. En este sentido es que queda particularmente

de manifiesto la importancia de que en una sociedad la cobertura de las noticias acerca

de los eventos polticos se lleve a cabo desde perspectivas diferenciadas que brinden

diversos argumentos y elementos de anlisis acerca de un mismo problema.

2.4 Teoras de los efectos negativos de los medios de comunicacin de masas

Las teoras sobre los efectos negativos de los medios de comunicacin de masas

sostienen que las prcticas habituales de los medios impiden el compromiso cvico,

entendiendo por ste el aprendizaje acerca de los asuntos pblicos, la confianza en el

gobierno y el activismo poltico. En este sentido, uno de los factores explicativos del

desinters de los ciudadanos por la poltica estara en la cobertura y en las prcticas

periodsticas que realizan los medios de comunicacin. Se parte de dos premisas: a) que

los procesos de comunicacin poltica tienen un impacto significativo sobre el

compromiso poltico y b) que ese impacto es negativo. La hiptesis clsica sostiene que

la exposicin a los medios informativos desincentiva el aprendizaje sobre la poltica,

erosiona la confianza en los lderes y en los partidos y reduce la movilizacin poltica.

El resultado de ello es un declive en el activismo democrtico de los ciudadanos. Como

seala Nye J r. (1999), los estudios muestran que durante las tres ltimas dcadas, los

medios y los filmes han tendido a dar una visin ms bien negativa de la poltica y del

gobierno. Eso no importara si la nica vctima fuera la vanidad de los polticos. Pero,

mantenida durante largos perodos, la devaluacin del gobierno y de la poltica puede

afectar la fortaleza de las instituciones democrticas.

El primer estudio que conect el creciente desinters por la poltica con la cobertura

meditica se desarroll en Estados Unidos en la dcada de 1960. Lang y Lang (1966)

asociaron el crecimiento de las cadenas de noticias con la extensin de actitudes de

cinismo poltico en los ciudadanos norteamericanos. Este efecto, segn los autores,

tena ms valor sobre la audiencia accidental, los que se topaban con la poltica de

casualidad, al coincidir su presencia frente a la televisin con la emisin de noticias

polticas pero que tenan baja formacin poltica y carecan de inters por los asuntos

pblicos. A pesar de lo sugerente de estas presunciones, estas ideas fueron retomadas

recin en la dcada de 1970, por el trabajo de Michael Robinson (1976), quin vincul

el auge del periodismo televisivo y los sentimientos de cinismo poltico, desconfianza

social y falta de eficacia poltica. Este autor sostena que una mayor exposicin a las

noticias de televisin, con su visin negativa, el nfasis en el conflicto y los temas anti-

institucionales, generaba desafeccin poltica, frustracin, cinismo, duda y malestar.

Este proceso alcanzaba mayores proporciones durante las campaas electorales, cuando

los medios de comunicacin se centraban en la campaa como una carrera de caballos

ms que en la atencin a cuestiones polticas y haba una sobreabundancia de noticias

negativas sobre los candidatos (Norris, 2001: 10).

Durante la dcada de 1990, esta visin pas a ser dominante, en particular, porque cada

vez ms el papel de los medios fue criticado y porque hubo un regreso a las teoras que

sostenan que los medios tenan gran poder sobre la formacin y predisposicin de las

actitudes, como se ha podido ver en secciones anteriores. Autores como Capella y

J amieson (1996) sealaron que la manera en que los medios remarcan las noticias

polticas activan el cinismo hacia las polticas pblicas; Entman (1989) concluy que la

prensa (por lo menos la americana) estaba lejos de cumplir con sus funciones y

objetivos ideales y Putnam (2002) argument que la televisin produce sentimientos de

malestar entre la ciudadana, lo que se refleja en actitudes como el cinismo poltico y la

menor participacin. Las crticas a esta teora sostienen que no hay an evidencia

emprica suficiente como para responsabilizar a la cobertura de los medios o a las

campaas electorales de que los ciudadanos sean ms cnicos, estn desencantados o no

tengan inters en la poltica. Las investigaciones de Norris (2001) no consiguen sostener

estas hiptesis y llaman la atencin sobre la existencia de pruebas que ponen dudas

sobre los argumentos de la teora de los efectos negativos.

2.5 Nuevos medios de comunicacin, ciberdemocracia y ciudadana activa

Los medios de comunicacin cambian constantemente en la medida que mejoran las

tecnologas de comunicacin y ello permite nuevas oportunidades para la democracia.

El auge de las nuevas tecnologas y el enorme crecimiento de Internet han generado

desafos para el proceso de expansin de la democratizacin y la profundizacin de los

principios de los que se nutre. En la actualidad, existe un amplio debate sobre las

consecuencias polticas de algunas de las nuevas tecnologas sobre la democracia. Por

una parte, se encuentra la visin optimista que sostiene que el acceso a Internet podra

generar un electorado ms informado y participativo, facilitando el desarrollo de nuevos

movimientos sociales dentro de la sociedad civil y dando ms oportunidades a los

ciudadanos para que participen en el gobierno. Esta interpretacin de los beneficios

polticos de las nuevas tecnologas destaca nuevas maneras de interaccin entre

sociedad y Estado. Los recursos disponibles estn orientados a facilitar la relacin del

ciudadano con las instituciones con la intencin de que ste sea ms activo y se

involucre ms en las decisiones pblicas.

Internet proporciona mltiples oportunidades para la participacin ciudadana, como el

desarrollo potencial del voto mediante conexin en lnea; la puesta a disposicin del

usuario de pginas electrnicas de partidos y candidatos; el acceso a fuentes y

documentos pblicos y gubernamentales; el aumento de la capacidad de trabajo y

cooperacin entre grupos de inters y nuevos movimientos sociales; la fcil

disponibilidad de fuentes de informacin y noticias sobre acontecimientos de actualidad

provenientes de peridicos en lnea, televisin de banda ancha y canales de radio; la

capacidad de los ciudadanos de ponerse en contacto con los representantes por ellos

elegidos y de examinar a fondo la legislacin emanada de las instituciones locales y

nacionales; y la puesta a disposicin de servicios pblicos en lnea sobre impuestos,

sanidad, vivienda y educacin. Los partidos tambin pueden disponer de Internet para

generar ms posibilidades de participacin, movilizacin e informacin a sus miembros

y mejorar los condiciones de comunicacin entre ellos y los lderes partidistas.

Por otra parte, est la visin pesimista, que seala que el acceso a Internet puede generar

una nueva sociedad "dividida digitalmente" con tres caractersticas principales: la

divisin global, la divisin social y la divisin democrtica (Norris, 2001). La divisin

global se refiere a las desigualdades sustanciales que la difusin de tecnologa est

poniendo en evidencia entre las naciones, incluso entre los ms prsperos miembros del

G-7 y los de la Unin Europea, y a nivel mundial. La divisin social est caracterizada

por las desigualdades de acceso de los diferentes grupos sociales a las nuevas

tecnologas; incluso dentro de los pases que se encontraban a la vanguardia en la era de

surgimiento de Internet, el uso de las nuevas tecnologas y el acceso a ellas vara

enormemente dependiendo de los ingresos, educacin y edad de los ciudadanos. Pero

incluso si el nmero de usuarios informatizados se normaliza gradualmente y el acceso

bsico se hace omnipresente en las sociedades postindustrializadas, existe todava una

gran preocupacin por el posible surgimiento de una divisin democrtica entre

aquellos que usan y no usan los recursos polticos disponibles en Internet o entre

ciudadanos participativos y ciudadanos no participativos. Adems, es importante tener

en cuenta tanto la cultura digital de la poblacin y ajustarse a lo que sealan las leyes

electorales.

Los estudios realizados sealan que el uso de recursos polticos a travs de la web

tienden a estar limitados a aquellos ciudadanos que anteriormente estaban involucrados

en cuestiones polticas, reforzando sus recursos pero no alcanzando a aquellos sectores

de la sociedad que otras formas de comunicacin poltica no haban logrado captar. Es

ms, se duda de las potencialidades democratizadoras de la aplicacin de las nuevas

tecnologas (Owen y Davis, 1998). El voto electrnico en las grandes elecciones slo

ser posible cuando el parque de ordenadores conectados sea masivo, mejore la

velocidad de transmisin y sobre todo, est garantizada la identidad del votante y la

privacidad de la conexin. En tanto, hay algunas experiencias de voto electrnico en

Brasil, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Gran Bretaa, y algunos ensayos

recientes en Espaa, como el que se dio en Zamora en las ltimas elecciones. Las

experiencias son diferentes entre s, toda vez que no hay una nica forma de votar de

manera electrnica e incluso con diferentes consecuencias sobre la emisin del voto y la

naturaleza de la democracia.

Pero estas no son las nicas transformaciones y efectos que proceden de Internet. El uso

de este tipo de medios ha fraccionado a la audiencia, haciendo que la gran audiencia

tienda cada vez ms a ser audiencias particulares y ha afectado a los otros medios de

comunicacin, quitndoles el monopolio de la informacin al gran pblico y su papel de

guardianes (gatekeepers) de la informacin. El pblico puede elegir qu quiere leer,

cuando puede hacerlo y cmo hacerlo. El pblico puede estar informado a cada instante

y por mltiples vas, no slo a travs de los medios que tiene de acceso ms prximo

sino a travs de aquellos medios que cubren el lugar de los acontecimientos. Como

sealaba Swett (1997), Internet no slo lleva noticias y forma comunidades sino que

conforma valores y opinin pblica sin ayuda de los guardianes, que tradicionalmente

han decidido qu informacin era importante y cmo deba presentarse. Adems,

Internet facilita la emergencia y estructuracin de nuevos movimientos de protesta

poltica (las Asambleas Barriales en Argentina); la visibilizacin de nuevos

movimientos sociales (como el de la antiglobalizacin) e, incluso, como va de

comunicacin de grupos antisistema como ocurri con el fenmeno del Zapatismo y el

Comandante Marcos o entre grupos de derechos humanos y minoras tnicas, siendo un

elemento estructurador y generador de redes como en el movimiento indgena de

Amrica Latina.

3. Referencias clsicas

ANSOLABEHERE, Stephen; BEHR, Roy y IYENGAR, Shanto. The media game: American

politics in the television age. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993.

BEHR, Roy y IYENGAR, Shanto. Television news, real-world cues, and changes in the

public agenda. Public Opinion Quarterly, 1985, 49, 38-57.

BRYANT, J . y ZILLMANN, D. (eds.). Perspectives on media effects. Hillsdale: Lawrence

Erlbaum Associates, 1986.

CAPELLA, J oseph y J AMIESON, Kathleen H. News frames, political cynicism and media

cynicism. En J AMIESON, Kathleen (ed.). The Media and politics. The annals of

the American Academy of Political and Social Science, 1996, 546.

CASTELLS, Manuel. La era de la informacin. Economa, sociedad y cultura. Vol. I. La

sociedad red. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

DE FLEUR, Melvin y BALL ROKEACH, Sandra. Teoras de la comunicacin de masas.

Barcelona: Paids, 1989.

IYENGAR, Shanto y KINDER, Donald. News that matters. Television and American

opinion. Chicago y Londres: University of Chicago Press, 1987.

KAPPLER, J . Efectos de la comunicacin de masas. Madrid: Aguilar, 1974.

KEY, V.O., J r. Public opinion. New York: Macmillan, 1961.

LANG, K. y LANG, G. The mass media and voting. En BERELSON, B. y J ANOWITZ, M.

(eds.). Reader in public opinion and communication. New York: Free Press,

1966.

LASSWELL, Harold. The structure and function of communication in society. En

BRYSON, L. (comp.). The communication of ideas. New York: Harper and

Brothers, 1948.

LAZARSFELD, Paul; BERELSON, Bernard; y GAUDET, H. The peoples choice. New York:

Columbia University Press, 1944.

LIPPMANN, Walter. Public opinion. New York: Free Press, 1922.

MCCOMBS, M. y SHAW, D. The agenda-setting function of mass media. Public Opinion

Quarterly, 1972, 36, 176-187.

MCLUHAN, Marshall. Understandig media. New York: McGraw-Hill, 1964.

MCQUAIL, Denis y WINDAHL, Sven. Modelos para el estudio de la comunicacin

colectiva. Pamplona: Eunsa, 1997.

MCQUAIL, Denis. Introduccin a la teora de la comunicacin de masas. Barcelona:

Paids, 1991.

MONZN, Candido. Opinin pblica, comunicacin y poltica. La formacin del

Espacio Pblico. Madrid: Tecnos, 1996.

NOELLE-NEUMANN, Elizabeth. The spiral of silence. Public opinion: Our social skin.

Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

NORRIS, Pippa. Un crculo virtuoso? El impacto de las comunicaciones polticas en las

democracias post-industriales. Revista Espaola de Ciencia Poltica, 2001, 4, 7-

33.

PRICE, Vincent. La opinin pblica. Esfera pblica y comunicacin. Barcelona: Paids,

1994.

ROGERS, E. y DEARING, J . Agenda-setting research: Where has it been, where is it

going?. En GRABER, D. (comp.). Media power in politics. Washington D.C.:

Congressional Quarterly, 1994.

SEMETKO, Holli. Investigacin sobre tendencias de la agenda-setting de los noventa. En

SHAW, E. Agenda-setting and mass communication theory. Gazette

(International Journal for Mass Communication Studies), 1979, XXV, nmero

2: 96-105.

THESHING, J oseph. Medios de comunicacin, democracia y poder. Buenos Aires:

CIEDLA, 1995.

THESHING, J oseph y PRIESS, Frank. Globalizacin, democracia y medios de

comunicacin. Buenos Aires: CIEDLA, 1999.

YOUNG, Michael L. The classics of polling. Metuchen: Scarecrow Press, 1990.

4. Fuentes en Internet

http://www.aimc.es/ - Asociacin para la Investigacin de los Medios de Comunicacin

y Datos sobre mediciones de Audiencia.

http://www.obs.coe.int/ - Observatorio Europeo de Audiovisual

http://www.campusred.net/telos - Revista Telos. Cuadernos de Comunicacin,

tecnologa y sociedad

5. Ejercicios de autoevaluacin

1. Examina tu propia experiencia en la relacin con los medios de comunicacion de

masas y considera en qu aspectos ejercen alguna influencia sobre tu percepcin de la

poltica. Te ayudan los medios a construir tus opiniones sobre lo que sucede en la

poltica? En qu medida?

2. Elije una noticia relevante, realiza un seguimiento de la misma durante una semana

en diferentes peridicos de mbito nacional y responde a las siguientes preguntas: a)

cul es el contenido de la noticia en el peridico A, en el B y en el C?; b) revisa si ese

contenido es igual en los tres medios seleccionados; y c) seala cules son las

semejanzas y diferencias en el tratamiento de la informacin.

3. Presta atencin a los telediarios de diferentes cadenas de televisin y analice la

manera en que cada cadena presenta una misma noticia. Indica si percibes diferencias en

el tratamiento de la imagen, de los contenidos del mensaje y del enfoque que cada

telediario hace de esa noticia.

4. Reflexiona y debate sobre los cambios que han provocado la televisin e internet en

la manera de hacer poltica y en las campaas electorales de tu entorno ms cercano.

Esto ha supuesto una mayor participacin de los ciudadanos en los asuntos pblicos?

Percibes una mayor participacin en las instituciones en tu entorno ms cercano?

5. Valora la influencia que han tenido los medios de comunicacin de masas en la

difusin y construccin del discurso de un movimiento social para orientar o resistir

alguna decisin del gobierno.

6. Considerando que los medios de comunicacin tienen diversas caractersticas, seala

abajo un rasgo que no corresponde a ellos.

a) extensiones de las facultades sensoriales del individuo

b) instrumentos de cultura y de difusin de obras culturales

c) una industria o una empresa

d) mediadores polticos que canalizan y crean opinin pblica

e) vehculos imparciales de transmisin de informacin

7. Segn Lasswell (1948), cules son las funciones clsicas de los medios de

comunicacin con relacin a la sociedad?

a) identificacin de problemas, provisin de plataformas y transmisin de contenidos

b) vigilancia, correlacin y transmissin de la cultura

c) control de las instituciones polticas, correlacin y provisin de informacin

d) vigilancia, identificacin de problemas y transmisin de contenidos

e) ninguna de las alternativas

8. Los tres grandes paradigmas sobre los efectos de los medios de comunicacin son:

a) impacto directo, influencia selectiva y efectos agenda setting, priming y framing

b) modelo hipodrmico, impacto directo y efectos limitados

c) influencia selectiva, modelo hipodrmico y funcin de agenda setting

d) efectos negativos, relaciones entre agendas y efectos priming y framing

e) ninguna de las alternativas

9. El efecto priming consiste en:

a) generar conclusiones segn la forma de presentacin de la informacin

b) dirigir la atencin de la opinin pblica hacia ciertos temas

c) llamar la atencin sobre un tema y influir en la evaluacin sobre los polticos

d) las relaciones entre las agendas de los medios, pblica y poltica

e) impedir el compromiso cvico

10. Mientras el efecto framing consiste en:

a) llamar la atencin sobre un tema y influir en la evaluacin sobre los polticos

b) dirigir la atencin de la opinin pblica hacia ciertos temas

c) impedir el compromiso cvico

d) generar conclusiones segn la forma de presentacin de la informacin

e) las relaciones entre las agendas de los medios, pblica y poltica

6. Bibliografa

BERELSON, Bernard. Whats missing the newspapers means. En LAZARSFELD, P. y

STANTON, F. (eds.). Communication research 1948-49. New York: Harper and

Brothers, 1949.

BERKOWITZ, L. y ROGERS, K. A priming effect analysis of media influences. En

BRYANT, J . y ZILLMANN, D. (eds.). Perspectives on media effects. Hillsdale:

Lawrence Erlbaum Associates, 1986.

CANTRIL, H.; GAUDET, H. y HERZOG, H. The invasion from Mars. A study in the

psychology of panic. Princeton: Princeton University Press, 1940.

CAPELLA, J oseph y J AMIESON, Kathleen H. News frames, political cynicism and media

cynicism. En J AMIESON, Kathleen (ed.). The Media and politics. The annals of

the American Academy of Political and Social Science, 1996.

DADAMO, Orlando, GARCA BEADOUX, Virginia y FREIDENBERG, Flavia. Medios de

Comunicacin y opinin pblica. Madrid: McGraw Hill, 2007.

DADAMO, Orlando; GARCA BEAUDOUX, Virginia y FREIDENBERG, Flavia. Medios de

comunicacin de masas, efectos polticos y opinin pblica. Una imagen vale

ms que mil palabras? Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 2000.

DE FLEUR, Melvin y BALL ROKEACH, Sandra. Teoras de la comunicacin de masas.

Barcelona: Paids, 1989.

ENTMAN, Robert. Democracy without citizens: media and the decay of American

politics. Oxford: Oxford University Press, 1989.

FESTINGER, L. A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press,

1957.

GUREVITCH, Michael y BLUMER, J ay. Political communication systems and democratic

values. En LICHTENBERG, J . (ed.). Democracy and the mass media. Cambridge:

Cambridge University Press, 1990.

IYENGAR, Shanto y KINDER, Donald. News that matters. Television and American

opinion. Chicago y Londres: University of Chicago Press, 1987.

KAPPLER, J . Efectos de la comunicacin de masas. Madrid: Aguilar, 1974.

LANG, K. y LANG, G. The mass media and voting. En BERELSON, Bernard y J ANOWITZ,

M. (eds.). Reader in public opinion and communication. New York: Free Press,

1966.

LASSWELL, Harold. The structure and function of communication in society. En

BRYSON, L. (comp.). The communication of ideas. New York: Harper and

Brothers, 1948.

MCCOMBS, M. y SHAW, D. The agenda-setting function of mass media. Public Opinion

Quarterly, 1972, 36, 176-187.

MCLUHAN, Marshall. Understandig media. New York: McGraw-Hill, 1964.

MUOZ ALONSO, Alejandro y ROSPIR, J uan Ignacio. Democracia meditica y campaas

electorales. Barcelona: Ariel, 1999.

NORRIS, Pippa. Un crculo virtuoso? El impacto de las comunicaciones polticas en las

democracias post-industriales. Revista Espaola de Ciencia Poltica, 2001, 4, 7-

33.

NYE J r., J oseph. Dissatisfaction with government is an early warning. International

Herald Tribune, 12 de enero, 1999.

OWEN, Diane y DAVIS, Richard. New media and American politics. New York: Oxford

University Press, 1998.

PUTNAM, Robert. Solo en la bolera. Barcelona: Galacia Gutemberg, 2002.

ROBINSON, Michael. Public Affairs television and the growth of political malaise: The

case of the selling of the president. American Political Science Review, 1976,

70, nmero 3: 409-432.

SWETT, Charles. The role of internet in international politics: Department of Defense

considerations. En PFALTZGRAFF J r., Robert L. y SCHULTZ J r., Richard H. War

in information age. Washington/Londres: Brasseys, 1997.

VALLS, J osep. Ciencia Poltica: una introduccin. Barcelona: Ariel, 2000.

También podría gustarte

- Siegfried Zielinski Genealogias Comunicacion Escucha y VisionDocumento144 páginasSiegfried Zielinski Genealogias Comunicacion Escucha y Visionapi-3698339100% (9)

- Mattelart Armand - Los Medios de Comunicacion de MasasDocumento307 páginasMattelart Armand - Los Medios de Comunicacion de MasasJulio Hernández DonaireAún no hay calificaciones

- 3 Proyecto de Aprendizaje de Primer GradoDocumento20 páginas3 Proyecto de Aprendizaje de Primer GradoHerglys Perez100% (4)

- Constitucion NacionalDocumento5 páginasConstitucion NacionalSole PazAún no hay calificaciones

- Cuestionario Paul Von LilienfeldDocumento5 páginasCuestionario Paul Von LilienfeldAbelardo VelazquezAún no hay calificaciones

- ORGANO EJECUTIVO ResumenDocumento7 páginasORGANO EJECUTIVO Resumendaniela ayalaAún no hay calificaciones

- RoblesDocumento11 páginasRoblescoti nahirAún no hay calificaciones

- Principios Claves de La Ley de Servicios de Comunicación AudiovisualDocumento7 páginasPrincipios Claves de La Ley de Servicios de Comunicación AudiovisualSol GiorgettiAún no hay calificaciones

- 6SEM CFB Literatura IIDocumento52 páginas6SEM CFB Literatura IIMixheluko DiablukoAún no hay calificaciones

- 3er Año Reg PDFDocumento24 páginas3er Año Reg PDFJesus CarmonaAún no hay calificaciones

- Los Valores Como Fortalecimiento, TesisDocumento113 páginasLos Valores Como Fortalecimiento, Tesisnidia cruzAún no hay calificaciones

- Lectura LibroLa Palabra de Los Muertos - OpinionDocumento6 páginasLectura LibroLa Palabra de Los Muertos - OpinionKisairy Zapata AquinoAún no hay calificaciones

- Origen Del La DemocraciaDocumento3 páginasOrigen Del La DemocraciaMarcosAún no hay calificaciones

- Ensayo Hijos de La MalincheDocumento3 páginasEnsayo Hijos de La MalincheItzel Estephany Av100% (1)

- Guia Intro Cien Soc EdicionDocumento80 páginasGuia Intro Cien Soc EdicionJuan C Ramirez FloresAún no hay calificaciones

- DDSSDocumento32 páginasDDSSchavilarengaAún no hay calificaciones

- Norma-Tipos de NormasDocumento4 páginasNorma-Tipos de NormasJohana Marcantonio GómezAún no hay calificaciones

- Linz. La Quiebra de La DemocraciaDocumento11 páginasLinz. La Quiebra de La DemocraciacfmAún no hay calificaciones

- Causas y Consecuencias de Los Medios de ComunicaciónDocumento40 páginasCausas y Consecuencias de Los Medios de Comunicaciónmanuel severino hernandezAún no hay calificaciones

- Contaminacion AmbientalDocumento4 páginasContaminacion AmbientalJuan OZAún no hay calificaciones

- Preguntas Sobre Winter On FireDocumento3 páginasPreguntas Sobre Winter On Firevalentina diaz zamudioAún no hay calificaciones

- Proyecto ETICA Y CONSTRUCCION CIUDADANADocumento5 páginasProyecto ETICA Y CONSTRUCCION CIUDADANAFlavia CarboAún no hay calificaciones

- Vidas Desperdiciadas Por Zygmunt BaumanDocumento2 páginasVidas Desperdiciadas Por Zygmunt BaumanRamón Pérez RomeroAún no hay calificaciones

- Capitulo 3 Beck, U. La Sociedad Del Riesgo.Documento9 páginasCapitulo 3 Beck, U. La Sociedad Del Riesgo.Elvis Gerardo Ortega Ochoa100% (1)

- Uso y Abuso de Las Redes SocialesDocumento1 páginaUso y Abuso de Las Redes SocialeshugoAún no hay calificaciones

- 2013 Barcia Educacion y CambioDocumento5 páginas2013 Barcia Educacion y CambioveronicapolitiAún no hay calificaciones

- Poco OrtodoxaDocumento3 páginasPoco OrtodoxaMacarena SamosAún no hay calificaciones

- Influencia Del Contexto de Pobreza Desde El Constructivismo SocialDocumento13 páginasInfluencia Del Contexto de Pobreza Desde El Constructivismo SocialAnahi LedesmaAún no hay calificaciones

- Contaminación PublicitariaDocumento15 páginasContaminación PublicitariaIvon Santana ReyesAún no hay calificaciones

- Formas de Gobierno Del Estado ArgentinoDocumento5 páginasFormas de Gobierno Del Estado Argentinocarolina.ortiz.servinAún no hay calificaciones

- Analisis y Definiciones de EstadoDocumento28 páginasAnalisis y Definiciones de EstadoDiegoPérezAún no hay calificaciones

- Unidad Tematica 1 PDFDocumento19 páginasUnidad Tematica 1 PDFNicolasVallesAún no hay calificaciones

- CINE FORO - American History XDocumento2 páginasCINE FORO - American History XWillinton Hair Parrado VanegasAún no hay calificaciones

- Los Efectos de La Globalización en La Región Puno en Cuatro DimensionesDocumento105 páginasLos Efectos de La Globalización en La Región Puno en Cuatro DimensionesFranklin Américo Canaza-ChoqueAún no hay calificaciones

- Periodo de Gobierno SantosDocumento23 páginasPeriodo de Gobierno SantosMaria Del Pilar Anchico Montaño100% (1)

- Contenidos Unidad 1 La Comunicación: "Vivir Es en Gran Medida Una Cuestión de Comunicación"Documento23 páginasContenidos Unidad 1 La Comunicación: "Vivir Es en Gran Medida Una Cuestión de Comunicación"Monica BardiAún no hay calificaciones

- Declaracion de PanamaDocumento12 páginasDeclaracion de PanamaDiego CalderonAún no hay calificaciones

- Unidad 1 La PolíticaDocumento3 páginasUnidad 1 La PolíticaTamara SalbarreguyAún no hay calificaciones

- Inclusion y Alteridad SkiliarDocumento17 páginasInclusion y Alteridad SkiliarAna LiaAún no hay calificaciones

- Analisis Peanuts KarenZarateDocumento2 páginasAnalisis Peanuts KarenZarateKaren ZarateAún no hay calificaciones

- Evidencia 2 - 2.1 - Equipo 3 - RespsocialDocumento11 páginasEvidencia 2 - 2.1 - Equipo 3 - RespsocialXimena MaribelAún no hay calificaciones

- ENSAYO - POST-MODERNIDAD. (Trabajo Universitario)Documento3 páginasENSAYO - POST-MODERNIDAD. (Trabajo Universitario)Selene Oré Casimiro100% (1)

- La Educacion en ArgentinaDocumento6 páginasLa Educacion en ArgentinaPablito LongoAún no hay calificaciones

- Alberto Binder La Sociedad Fragmentada-VariosDocumento15 páginasAlberto Binder La Sociedad Fragmentada-VariosJesica RegondiAún no hay calificaciones

- Violencia Sexual en NiñosDocumento19 páginasViolencia Sexual en Niñosjhonathan eduardo cuadros ariasAún no hay calificaciones

- Ensayo Colonización MentalDocumento3 páginasEnsayo Colonización Mentalcastiblanco12Aún no hay calificaciones

- La Revancha Del Sujeto - ResumenDocumento3 páginasLa Revancha Del Sujeto - Resumenatenea8784Aún no hay calificaciones

- La Violencia y Su EntornoDocumento14 páginasLa Violencia y Su EntornocarlosraulgonzalezAún no hay calificaciones

- Proyecto Manejo de ResiduosDocumento17 páginasProyecto Manejo de ResiduosStephania TabordaAún no hay calificaciones

- Ensayo Legalización de Las DrogasDocumento2 páginasEnsayo Legalización de Las DrogasHenry alexander Noval videsAún no hay calificaciones

- Mapa Mental Autoridades y Poder PublicoDocumento1 páginaMapa Mental Autoridades y Poder PublicoDaniela Gonzalez AzouriAún no hay calificaciones

- Tema Central. para Una Democracia de La Alta Intensidad. Boaventura de Sousa SantosDocumento16 páginasTema Central. para Una Democracia de La Alta Intensidad. Boaventura de Sousa Santosalain_jouannetAún no hay calificaciones

- Modernidad LíquidaDocumento24 páginasModernidad LíquidamariAún no hay calificaciones

- 6 Puntos de Acuerdo de Paz en ColombiaDocumento2 páginas6 Puntos de Acuerdo de Paz en Colombiawilis ArrietaAún no hay calificaciones

- Resumen de ServaesDocumento4 páginasResumen de ServaesLauty VillegasAún no hay calificaciones

- Politicas Publicas y Regulacion Educativa PDFDocumento13 páginasPoliticas Publicas y Regulacion Educativa PDFJesus MartinezAún no hay calificaciones

- Los Agentes de Socialización Familia, Escuela, Grupo de Pares, Medios Masivos de Comunicación.Documento5 páginasLos Agentes de Socialización Familia, Escuela, Grupo de Pares, Medios Masivos de Comunicación.Mariana Giorno TecnologiasAún no hay calificaciones

- ENSAYO - La Familia y Las Redes Sociales en La ActualidadDocumento6 páginasENSAYO - La Familia y Las Redes Sociales en La ActualidadANDRES LEONARDO BUEZO CHIPANIAún no hay calificaciones

- Estratificación y Movilidad SocialDocumento17 páginasEstratificación y Movilidad SocialSantiagoAún no hay calificaciones

- Las Características de Los Gobiernos LatinoamericanosDocumento10 páginasLas Características de Los Gobiernos LatinoamericanosWonderAún no hay calificaciones

- La Subjetividad en La EducaciónDocumento13 páginasLa Subjetividad en La EducaciónAris Mtz LAún no hay calificaciones

- Flavia FreidenbergDocumento12 páginasFlavia FreidenbergDaniela CatalánAún no hay calificaciones

- Influencia Social de La Comunicación de MasasDocumento11 páginasInfluencia Social de La Comunicación de MasasAndres BAún no hay calificaciones

- Proceso para La Elaboracion de Una CampaDocumento45 páginasProceso para La Elaboracion de Una CampaJosue Tello TorresAún no hay calificaciones

- La Palabra EscritaDocumento244 páginasLa Palabra EscritaJosue Tello TorresAún no hay calificaciones

- Irigaray, 13. Webperiodismo en Un Sistema LíquidoDocumento174 páginasIrigaray, 13. Webperiodismo en Un Sistema LíquidoAlejandro Rost100% (3)

- Anon - Edgar Morin X Miguel Grinberg 2002Documento2 páginasAnon - Edgar Morin X Miguel Grinberg 2002Josue Tello TorresAún no hay calificaciones

- GUILLERMO OROZCO GOMEZ No Hay Una Sola Manera de Hacer TelevidentesDocumento25 páginasGUILLERMO OROZCO GOMEZ No Hay Una Sola Manera de Hacer TelevidentesJosue Tello TorresAún no hay calificaciones

- Aguaded Gomez - Educacion Y Medios de Comunicacion en El Contexto IberoamericanoDocumento253 páginasAguaded Gomez - Educacion Y Medios de Comunicacion en El Contexto IberoamericanoJosue Tello TorresAún no hay calificaciones

- Schaff, A. - Lenguaje y ConocimientoDocumento136 páginasSchaff, A. - Lenguaje y ConocimientoGustavo Ibáñez QuintanaAún no hay calificaciones

- Libro Teoría de La Comunicación Saladrigas y AlonsoDocumento170 páginasLibro Teoría de La Comunicación Saladrigas y AlonsoLuis De Jesús75% (4)

- Plantilla Entrega Fase 3Documento11 páginasPlantilla Entrega Fase 3JOAQUINAún no hay calificaciones

- El Significado Sociológico de La CodependenciaDocumento19 páginasEl Significado Sociológico de La CodependenciaDaniel Cabanillas CaneloAún no hay calificaciones

- Argumentacion para Principiantes PDFDocumento13 páginasArgumentacion para Principiantes PDFFernando Alvarado RojasAún no hay calificaciones

- Cerebro SocialDocumento2 páginasCerebro SocialJessica yuliana Carrillo escobarAún no hay calificaciones

- Bitacora 5 6 7 8Documento8 páginasBitacora 5 6 7 8Alejandra Neira Guamán0% (1)

- Prueba Ruido de Un Trueno 1° BDocumento4 páginasPrueba Ruido de Un Trueno 1° BGLORIA100% (1)

- Evolución de La PsicologíaDocumento5 páginasEvolución de La PsicologíaJoaquin CastroAún no hay calificaciones

- Tema Entornos VUCA y BANIDocumento15 páginasTema Entornos VUCA y BANIErnesto MezaAún no hay calificaciones

- Tú Eres Tu Propio SanadorDocumento28 páginasTú Eres Tu Propio SanadormonoplomoAún no hay calificaciones

- Sem5 VC Empleabilidas20 1 EnvDocumento20 páginasSem5 VC Empleabilidas20 1 EnvjjrgeAún no hay calificaciones

- Teorías InformeDocumento2 páginasTeorías InformeAnaflor PernaleteAún no hay calificaciones

- Poins E-F-MDocumento10 páginasPoins E-F-MHyden Emily Carlier AguilarAún no hay calificaciones

- Guía Didactica de Las MatematicasDocumento38 páginasGuía Didactica de Las MatematicasJhonatan AcostaAún no hay calificaciones

- LA EDUCACIÓN para El ENVEJECIMIENTODocumento8 páginasLA EDUCACIÓN para El ENVEJECIMIENTOLiliana ZampellaAún no hay calificaciones

- Violencia Escolar Entre AdolescenteDocumento14 páginasViolencia Escolar Entre AdolescentePrudencio PiñaAún no hay calificaciones

- Matriz Secundaria 2023Documento140 páginasMatriz Secundaria 2023Jhoel Fidel Quijhua CruzAún no hay calificaciones

- La Entrevista Inicial Siquier OcampoDocumento5 páginasLa Entrevista Inicial Siquier Ocampocatalina diazAún no hay calificaciones

- Ciencia JurídicaDocumento10 páginasCiencia JurídicaEthel SanchezAún no hay calificaciones

- Virus de La ActitudDocumento2 páginasVirus de La ActitudVero DamianAún no hay calificaciones

- Leccion No. 0 Proy de Vida TODO Seminario 1Documento42 páginasLeccion No. 0 Proy de Vida TODO Seminario 1Frank VelascoAún no hay calificaciones

- Tildacion Silabica G BDocumento2 páginasTildacion Silabica G BJ Diego Saldaña0% (1)

- Filosofía. Tema 1Documento5 páginasFilosofía. Tema 1Rafael García CampanarioAún no hay calificaciones

- Informe Psicologico Test de RavenDocumento2 páginasInforme Psicologico Test de RavenMichael Wagner Pandia Coaquira67% (3)

- Bloque N2Documento4 páginasBloque N2Ele AyoviAún no hay calificaciones

- Z FORMATO CTE 6ta SESION JOCELYN ITURRIAGADocumento1 páginaZ FORMATO CTE 6ta SESION JOCELYN ITURRIAGAjosz ameyalliAún no hay calificaciones

- Tarea 1-Gestion HumanaDocumento5 páginasTarea 1-Gestion HumanaHenry L. Elio Linares0% (1)

- Teorias Psicologicas Cuadro ComparativoDocumento3 páginasTeorias Psicologicas Cuadro ComparativoRodolfo García AguilarAún no hay calificaciones

- Teorías de La Topica Jurídica. Juan Antonio García AmadoDocumento40 páginasTeorías de La Topica Jurídica. Juan Antonio García Amadomaria rostAún no hay calificaciones

- Taller 1 Capitulo de NiebelDocumento3 páginasTaller 1 Capitulo de NiebelLeonardo_Jose__5567Aún no hay calificaciones