Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Buenas Practica Sci Es As

Buenas Practica Sci Es As

Cargado por

Titanes Tula TepejiDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Buenas Practica Sci Es As

Buenas Practica Sci Es As

Cargado por

Titanes Tula TepejiCopyright:

Formatos disponibles

10 Buenas Prcticas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el contexto del Programa de CoinversinSocial

Contenidos

PRESENTACIN 1 METODOLOGA 2 BUENAPRCTICA1 8 TTULO:PLANINTEGRALDEDESARROLLOPARALAREGINOTOMTEPEHUA 8 OSC:REDDEMUJERESPARAPROMOCINDELAEQUIDADDEGNERO 8 BUENAPRCTICA2. 13 TTULO:PREVENCININTEGRALDELASADICCIONESENADOLESCENTESDE13A17AOS.OSC: FUNDACINDEAPOYOINFANTILQUINTANAROOI.A.P 13 BUENAPRCTICA3. 18 TTULO:SOMOSMUCHOMSQUEDOS:PROMOCINDEUNAVIDALIBREDEVIOLENCIACONMUJERES DETRESCOMUNIDADESDELACIUDADDEMXICO. 18 OSC:EDNICAI.A.P. 18 BUENAPRCTICA4. 22 TITULO:PROMOCINDEECOTECNOLOGASAPROPIADASPARALASALUDINTEGRALENLASCAADAS DEOCOSINGO,CHIAPAS. 22 OSC:ENLACE,COMUNICACINYCAPACITACIN 22 BUENAPRCTICA5. 29 TTULO:DELAREALIDADALAUTOPA:ELDERECHODELASMUJERESAVIVIRDEMANERADIGNAY LIBREDETODOTIPODECOERCINYVIOLENCIA 29 OSC:DEFENSAJURDICAYEDUCACINPARAMUJERES,S.C. 29 BUENAPRCTICA6 36 TTULO:OBSERVATORIODEVIOLENCIASOCIAL,GNEROYJUVENTUD 36 OSC:SERVICIOSALAJUVENTUDA.C. 36 BUENAPRCTICA7 41 TTULO:MEGUSTAQUEMETRATENBIEN!PROGRAMAPARAVISIBILIZAR,SENSIBILIZARYPREVENIR

LAVIOLENCIAPORMEDIODEACTIVIDADESARTSTICASYLDICASFOMENTANDOLACULTURADEL BUENTRATO. 41 OSC:ARTEYDIVERSINRECRCHOLISTEATROA.C. 41 BUENAPRCTICA8 45 TITULO:FORMACINDELDERESCAMPESINASEINDGENAS. 45 OSC:COORDINACININTERREGIONALFEMINISTARURAL,COMALETZIN 45 BUENAPRCTICA9 48 TITULO:IMPACTOSDELAMIGRACINYLOSDERECHOSDELASMUJERESENELMUNICIPIODE HUEYOTLIPAN,TLAXCALAUNAESTRATEGIADESOBREVIVENCIA? 48 OSC:GRUPOINTERDISCIPLINARIOSOBREMUJER,TRABAJOYPOBREZA(GIMTRAP) 48 BUENAPRCTICA10 53 TITULO:PREVENCINDELAVIOLENCIAINTRAFAMILIARENESCUELAS,MAQUILADORASYCENTROSDE 53 TRABAJO,DECIUDADJUREZ,CHIHUAHUA. OSC:SINVIOLENCIA

CONCLUSIONES REFERENCIASBIBLIOGRFICAS

53 60 64

ANEXOA.PREGUNTASDELCUESTIONARIODELFORMATODEINSCRIPCINDEBUENASPRCTICAS 65 ANEXOB.INSTRUMENTOSPARASELECCINDEBUENASPRCTICAS 69 INSTRUMENTOPARACOMITTCNICODELCIESAS 69 INSTRUMENTOPARALAIDENTIFICACINDEBUENASPRCTICAS.DEUSOPARAMIEMBROSDEL COMITTCNICODELCIESAS. 69 INSTRUMENTOPARAFUNCIONARIOSINDESOL 70 INSTRUMENTOPARALACORROBORACINDEBUENASPRCTICAS.DEUSOPARAFUNCIONARIOSDEL INDESOLUBICADOSENLALOCACINDONDESELLEVACABOLAPRCTICAENVALORACIN. 70 INSTRUMENTOPARAEXPERTOS 71 INSTRUMENTOPARALASELECCINDEBUENASPRCTICASPARASERRECONOCIDASPORELINDESOL. PARAUSODELCOMITTCNICOAMPLIADO. 71

Presentacin

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) promueve la realizacin de proyectos de coinversin entre el gobierno y Actores Sociales que dirigen sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de la poblacin en situacin de pobreza, exclusin, marginacin, discapacidad, desigualdad o por pertenecer a un grupo vulnerable. Con el Programa de Conversin Social (PCS), el Indesol financia proyectos para contribuir al fortalecimiento de los Actores Sociales y a dirigir esfuerzos conjuntos para propiciar la inclusin de la poblacin en el desarrollo social. El programa est enmarcado en un principio de corresponsabilidad, entendiendo por ello la participacin de los actores sociales en las estrategias de gobierno, creando lazos de cooperacin a travs de la coinversin. Los programas y proyectos de desarrollo a nivel global han producido resultados diversos y en varias ocasiones dispares cuando stos se han replicado en diferentes lugares. Sistematizar stas experiencias representa una oportunidad para conocer los factores que detonaron el xito de ciertas prcticas, y por otro lado, identificar las acciones que se tienen que evitar. En este sentido, el Indesol considera importante aprovechar las experiencias y aprendizajes que ha producido el PCS por medio de la sistematizacin de las buenas prcticas de las OSC. Para ello, se decidi generar una publicacin que permita socializar stas experiencias con el objeto de sentar las bases para una mejor gestin de los proyectos, tanto desde el punto de vista de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como del propio PCS. Al mismo tiempo, la documentacin de las buenas prcticas se presenta como una oportunidad para reconocer pblicamente el esfuerzo realizado por las OSC. En esta obra se presentan 10 prcticas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en torno al Programa de Coinversin Social del Indesol. Por su contribucin y la forma en la que cada OSC logr el objetivo de sus proyectos de desarrollo social, sus acciones se han denominado buenas prcticas. A partir de la sistematizacin de cada buena prctica se espera identificar con claridad aquellos factores de xito que permitan hacerla replicable y mostrar el potencial que existe en las OSC para acompaar de manera efectiva a las estrategias de gobierno. La documentacin de estas prcticas estuvo a cargo de un equipo de investigadores del Centro de Contralora Social y Estudios de la Construccin Democrtica, que forma parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social (CIESAS).

Metodologa

Se dise una metodologa para identificar y analizar aquellas prcticas de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), dirigidas a mejorar la calidad de vida de grupos sociales vulnerables, que merecen ser reconocidas pblicamente y replicarse a nivel nacional. Como primer paso se estableci un marco conceptual que permitiera generar una comprensin colectiva de lo que debe ser considerado como una Buena Prctica, en el contexto del presente estudio. Posteriormente se definieron los criterios operativos para identificar las buenas prcticas de las OSC y criterios para documentar cada una de ellas. En este apartado se detalla la metodologa utilizada para estos fines y en el anexo metodolgico se podr encontrar los instrumentos utilizados para recabar informacin. MarcoConceptualsobreBuenasPrcticas Definicingeneraldebuenasprcticas Las Buenas Prcticas han sido definidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional como aquellas acciones destacadas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas. En general, se han definido como iniciativas exitosas que: 1) tienen un impacto tangible en mejorar la calidad de vida de las personas; 2) son el resultado de un efectivo trabajo en conjunto entre los sectores pblicos, privados y cvicos de la sociedad y; 3) son social, cultural, econmica y ambientalmente sostenibles. La nocin de Buenas Prcticas ha sido utilizada por organismos internacionales de desarrollo para estimular la reproduccin de tales prcticas a nivel global para enfrentar los problemas que aquejan a la humanidad en la esfera del desarrollo social, econmico y ambiental. El propsito es emular dichas Buenas Prcticas para mejorar las polticas pblicas al ser acciones que han comprobado su eficacia para enfrentar problemas de desarrollo. Asimismo, es de esperarse que, al hacer del dominio pblico las Buenas Prcticas, se genere un estado de conciencia en los tomadores de decisiones a todo nivel, sobre nuevas soluciones para problemas sociales, econmicos y ambientales. Al final, se trata de compartir y transferir conocimientos, destrezas y experiencias por medio de redes de comunicacin y aprendizaje de colega a colega. DefinicindeBuenasPrcticasenelcontextodelProgramadeCoinversin Social(PCS) El Programa de Coinversin Social del Indesol busca promover y fortalecer la participacin de la Sociedad Civil Organizada en acciones de desarrollo social que beneficien a personas que pertenecen a grupos vulnerables y/o en condicin de pobreza. En trminos operativos, el Programa se basa en un principio de corresponsabilidad donde el Indesol provee solamente una parte de 2

los recursos financieros necesarios para la ejecucin de un proyecto de desarrollo social, siendo las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiarias del programa, las responsables de financiar y ejecutar con sus propios recursos el resto del proyecto. Dado que la pobreza es un problema que en la actualidad se plantea como multifactorial, el Indesol ha concentrado sus esfuerzos en promover proyectos que atiendan de manera directa diversos factores que limitan el desarrollo de los grupos vulnerables. Para fines de la identificacin de Buenas Prcticas, el Indesol ha manifestado su inters particular en seis reas de desarrollo con las siguientes especificaciones: 1) Desarrollo Sustentable. En esta rea el Indesol busca propiciar el desarrollo sustentable de las regiones del pas, tomando como punto de partida la articulacin de lo rural y lo urbano, as como las diversas potencialidades humanas y naturales de los territorios, para reforzar la inversin en capital social que permita el trabajo coordinado y la creacin de sinergias entre los Actores Sociales que impulsan el desarrollo sustentable y la igualdad de oportunidades de la poblacin. 2) Equidad de Gnero. En esta rea el Indesol busca potenciar, desde una perspectiva de gnero, el desarrollo econmico, social, cultural y ambiental de grupos sociales, particularmente aqullos en situacin de vulnerabilidad, mediante la generacin de capital social que contribuya a la reduccin de las inequidades. 3) Campo y Ciudad. En esta rea el Indesol busca impulsar iniciativas sociales y comunitarias en el campo y la ciudad, que fomenten las capacidades culturales y productivas de personas, familias, localidades, barrios y colonias, con miras a lograr la sustentabilidad y la articulacin con otras personas y grupos sociales, con objeto de mejorar as su calidad de vida. 4) Espacios Pblicos. En esta rea el Indesol busca promover y apoyar proyectos que fomenten la participacin social y la seguridad comunitaria, as como el mejoramiento de las relaciones vecinales entre los grupos poblacionales interesados en el uso, rescate, cuidado, administracin y gestin de los espacios pblicos. 5) Prevencin de la Violencia. En esta rea el Indesol busca promover la participacin ciudadana en los municipios con alta incidencia delictiva registrada, a fin de fortalecer la cultura de la legalidad, la promocin de la denuncia de delitos y la prevencin de la violencia; fomentando la corresponsabilidad ciudadana en la conformacin de espacios ms seguros para lograr la sana convivencia.

6) Derechos Humanos. En esta rea el Indesol busca fortalecer procesos para el desarrollo de mecanismos de articulacin entre las instituciones del Estado y la sociedad civil, vinculados con la defensa y promocin de los Derechos Humanos en el pas, as como investigaciones que contribuyan al anlisis y conocimiento de los Derechos Humanos. 7) En el caso particular de los proyectos apoyados en las delegaciones del Indesol para la Promocin y Fortalecimiento del Desarrollo Social, la elegibilidad de proyectos se orient hacia las siguientes temticas: a) desarrollo de los pueblos y comunidades indgenas, b) Desarrollo comunitario, c) Proyectos productivos, d) Promocin de los derechos humanos y e) Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en zonas urbanas o rurales. En consecuencia, la definicin de Buenas Prcticas en el contexto del PCS se plante en torno a todas aquellas acciones, que las OSC llevaron a cabo, a travs de los proyectos cofinanciados por el Indesol, y que contribuyeron de manera relevante y positiva al logro de objetivos en alguna de las reas de desarrollo del Indesol especificadas. En concordancia con la nocin general sobre lo que se define como una Buena Prctica, dichas acciones debern dar cuenta de manera clara la forma en la que mejoraron la calidad de vida de la poblacin objetivo. Adems de este criterio de eficacia, las Buenas Prcticas se identificaron por ser el resultado de un efectivo trabajo en conjunto entre diversos actores de la sociedad civil, as como entre sociedad civil y actores gubernamentales. En este sentido, la nocin de efectividad en torno a las OSC contempl como eje rector la influencia que el capital social tuvo en la gestin de los proyectos. A partir de lo anterior, las Buenas Prcticas de las OSC en el contexto del PCS se determinaron, en primer lugar, por la trascendencia de la forma en la que ejecutaron sus proyectos para la generacin de resultados. En un segundo lugar, por medio de una gestin exitosa de los proyectos como consecuencia de un capital social y capacidad institucional fortalecidas. MetodologaparaidentificarysistematizarlasBuenasPrcticas SistemadeinformacinparaelanlisisdelasBuenasPrcticas El equipo del CIESAS desarroll una aplicacin en lnea para la recepcin de proyectos a concursar por el reconocimiento de Buenas Prcticas y para la obtencin de informacin de percepcin sobre la labor del Indesol. En el Anexo A se pueden consultar cada uno de los rubros de informacin que se le solicitaron a las OSC para poder participar en el reconocimiento de Buenas Prcticas. La informacin se concentr en una base de datos que sirvi como plataforma para que el comit tcnico pudiera consultar la informacin para cada rubro solicitado a los participantes. 4

Criteriosdeelegibilidad Fueron elegibles todas las OSC que recibieron recursos del Programa de Coinversin Social del Indesol en alguno de los aos 2009, 2010 o 2011; y cuyos proyectos se encontraran orientados hacia alguna o algunas de las convocatorias nacionales de: 1) Desarrollo Sustentable, 2) Equidad de Gnero, 3) Campo y Ciudad, 4) Espacios Pblicos, 5) Prevencin de la Violencia y 6) Derechos Humanos; as como en proyectos apoyados en delegaciones en el marco de la convocatoria para la Promocin y Fortalecimiento del Desarrollo Social (antes Promocin General), en particular para OSC que desarrollaron actividades orientadas hacia alguna de las siguientes temticas: a) Desarrollo de los pueblos y comunidades indgenas, b) Desarrollo comunitario, c)Proyectos productivos, d)Promocin de los derechos humanos y e) Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en zonas urbanas o rurales. CriteriosparadeterminarunaBuenaPrctica Criterio 1. xito del Proyecto. Se defini como proyecto exitoso aqul que produjo los resultados previstos en su diseo. Criterio 2. Capital Social como factor de xito en la gestin del proyecto. Que durante los tres aos considerados, la OSC haya generado Capital Social que le permitiera gestionar su proyecto de manera ms eficiente. Que haya sido capaz de crear relaciones e internalizar normas que dieran paso a interacciones colectivas que beneficiaran mutuamente a todos los actores involucrados en la implementacin del proyecto. Criterio 3. Capacidad institucional como factor de xito en la gestin de proyecto. Que durante los tres aos las OSC hayan mejorado la infraestructura y los niveles de profesionalizacin de su organizacin, y que esto les haya permitido optimizar la calidad de los servicios que prestan a la poblacin en situacin de riesgo y/o vulnerabilidad. Criterio 4. Perspectiva de gnero e inclusin social. Que el proyecto (o proyectos) en que se inscribe la prctica haya llevado a cabo acciones especficas que respondan a la diversidad social y cultural que hayan tomado en cuenta la equidad de gnero y social. Criterio 5. Innovacin. Que la prctica postulada haya planteado acciones o mecanismos novedosos para resolver problemticas sociales. Criterio 6. Posibilidad de replicabilidad. Cuando la prctica postulada posea caractersticas que hacen viable que sea replicada por otros actores sociales, en otros lugares, para resolver problemticas similares. 5

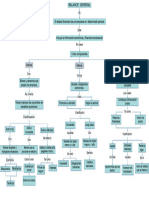

Aquellas prcticas que cumplieron con el criterio 1 estuvieron en condiciones de ser consideradas como Buenas Prcticas y dentro de las prcticas finalistas. Los criterios del 2 al 6 fueron utilizados para decidir qu prcticas merecan recibir reconocimiento pblico por parte del Indesol y ser incluidas en la publicacin. ProcesodeidentificacinyvaloracindeBuenasPrcticas La metodologa para la identificacin de Buenas Prcticas se dividi en tres fases. La primera se orient a valorar, por medio de un anlisis de gabinete, la relevancia de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos para la seleccin de Buenas Prcticas. La segunda se orient a verificar la autenticidad de las Buenas Prcticas seleccionadas en la fase 1 y con ello se gener un conjunto de Buenas Prcticas finalistas. En la tercera etapa se llev a cabo un proceso consulta con especialistas para determinar aquellas que cuentan con ms mritos, de acuerdo con los criterios establecidos. Fase1A.IdentificacindepotencialesBuenasPrcticasatravsdelsistema deinscripcinenlnea Un comit tcnico, conformado por investigadores del CIESAS, analiz, por medio de una revisin de gabinete, cada uno de los formatos de inscripcin en funcin del Criterio 1. En esta revisin el objetivo principal fue ponderar los mritos de cada participante con relacin a si su prctica cumpli exitosamente con las expectativas planteadas en su proyecto (o proyectos) o incluso si dichas expectativas fueron rebasadas. Este proceso de identificacin de prcticas exitosas tuvo como principal fuente de informacin, el formato de inscripcin que cada participante complet en lnea en la pgina electrnica creada para tal efecto para poder registrar sus Buenas Prcticas en la convocatoria emitida por el Indesol. El Anexo B contiene el instrumento que sirvi al equipo de investigadores del CIESAS para calificar la relevancia de cada solicitud de acuerdo con los criterios planteados para la seleccin de Buenas Prcticas. Fase1B.IdentificacindepotencialesBuenasPrcticasconelsistemade informacindelIndesol Debido a que de 34 solicitudes de inscripcin que se realizaron en el sistema en lnea solamente siete estuvieron correctamente integradas, se procedi a ampliar el universo de casos a travs de una invitacin directa a las OSC. Para ello se utiliz como criterio principal la calificacin que obtuvieron en su informe final de evaluacin por parte del Indesol y como segundo criterio la calificacin que obtuvieron en el proceso de dictaminacin al presentar su proyecto al Indesol. Como resultado se seleccionaron seis OSC que resultaron relevantes para los fines del presente estudio. Al concluir la fase 1, se tena una seleccin de 13 potenciales buenas prcticas para documentar. 6

Fase2.Verificacindelaautenticidaddelasbuenasprcticas A partir de las prcticas seleccionadas por el comit tcnico en la Fase 1, se procedi a la verificacin de autenticidad de dichas prcticas. Esta actividad tuvo como principal funcin corroborar que lo expresado por los postulantes, efectivamente se llev a cabo y que se produjeron los resultados tal y como se manifest en su inscripcin en lnea. Para ello, el comit tcnico, conformado por investigadores del CIESAS, se apoy en cuatro fuentes de informacin: 1) Evidencia material que los postulantes presentaron en la seccin 10 del sistema de inscripcin en lnea. 2) El sistema interno de informacin del Indesol para comprobar datos del proyecto y los resultados reportados. 3) Percepcin de funcionarios del Indesol. A funcionarios con experiencia y conocimiento sobre los proyectos en proceso de valoracin, se les solicit que dieran a conocer, de acuerdo con su conocimiento en campo de la prctica en cuestin, si concordaban con la visin de la OSC respecto a los logros reportados. Si los funcionarios se encontraban en posibilidad, se les solicit que proporcionaran evidencia que diera soporte o en su caso refutara los logros reportados por la OSC que postul la Buena Prctica. 4) Visitas de campo. Miembros del comit tcnico, conformado por investigadores del CIESAS, realizaron trabajo de campo directamente con los responsables del proyecto mediante entrevistas semi-estructuradas, tanto en persona como va telefnica (Anexo 4). Las visitas de campo se realizaron a juicio del comit tcnico en aquellos casos que se consider se requera corroborar presencialmente la informacin; ya fuese comprobar prcticas exitosas excepcionales que necesitaran ser documentadas de manera comprehensiva o para aquellos casos donde exista incongruencia o informacin asimtrica en lo que indicaban las distintas fuentes de informacin consultadas para valorar una prctica especfica. La ejecucin de esta fase dio como resultado un listado de prcticas finalistas para su consideracin a ser reconocidas e incluidas en la publicacin de Buenas Prcticas. Fase3.SeleccindelasBuenasPrcticas A partir de esta etapa, el comit tcnico se ampli con la invitacin a expertos en temas de desarrollo social para que de manera conjunta seleccionaran las 10 buenas prcticas merecedoras de reconocimiento pblico y ser incluidas en la publicacin. Este trabajo de consulta se desarroll a distancia por medio de una encuesta en lnea donde los consultores emitieran su opinin para cada una de 7

las 13 buenas prcticas finalistas, para llegar a identificar las 10 con los mayores mritos. En el Anexo 3 se incluye el instrumento de valoracin utilizado para las actividades de esta fase y el Anexo 4 contiene las respuestas obtenidas. Redaccindecasosdeestudiodescriptivosparasupublicacin Una vez que se que se seleccionaron qu Buenas Prcticas seran reconocidas, el equipo de investigadores del CIESAS prepar la descripcin de cada Buena Prctica seleccionada. El resultado de dicho trabajo se presenta a continuacin.

BuenaPrctica1 Ttulo:PlanintegraldedesarrolloparalareginOtomTepehua OSC:ReddeMujeresparapromocindelaEquidaddeGnero

Introduccin Red de Mujeres para la Promocin de Equidad de Gnero es una Organizacin Civil que inicia su labor en el ao 2004 en el Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. Su primera accin como organizacin se orient a conformar comits de defensa de los Derechos Humanos para mujeres indgenas otomes en el ao 2005. En el ao 2007, llev acabo un proyecto de defensa integral, tanto jurdica como psicolgica, a favor de las mujeres indgenas de la regin otom-tepehua del Estado de Hidalgo, proyecto apoyado por el Programa de promocin de convenios en materia de Justicia de la Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas (CDI). En 2009 el Indesol apoy a la organizacin por medio del Programa de Coinversin Social para la ejecucin de un proyecto orientado a fortalecer enlaces inter-institucionales y sectoriales para la creacin de un observatorio social y de gnero en el Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, con un grado de incidencia sobre 3000 beneficiarias. En el ao 2010, recibi nuevamente apoyo del PCS para el proyecto denominando "Plan de Excarcelacin, Defensora, Asesora y Representacin de Indgenas Otomes, Nahuas, Tepehuas y Totonacos internos en los Reclusorios de Tenango de Doria, Hidalgo y Huauchinango, Puebla", por medio del cual se otorg asesora, representacin en juicio, defensora y acompaamiento a indgenas sujetos a procesos judiciales. Para este proyecto se super la meta de 1800 beneficiarios, llegando a la atencin de 4072 personas. La buena prctica que presenta esta OSC se vincula con el proyecto apoyado por el PCS en 2011 que llev como nombre Plan para prevenir la trata de personas en los municipios de Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, el cual tuvo como objetivo central contribuir a mejorar equidad de 8

gnero por medio de la disminucin de la vulnerabilidad de las mujeres indgenas ante riesgos de trata de personas. Los medios y acciones de este proyecto fueron principalmente la asesora, difusin, capacitacin, sensibilizacin y vinculacin de diversos actores sociales, incluyendo a gobiernos municipales, en los municipios de Tenango y San Bartolo, en el Estado de Hidalgo. Contexto donde se desarroll la buena prctica El Municipio de San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo son localidades de difcil acceso a las cuales se llega solamente por los llamados caminos reales o veredas. El grado de marginacin de estas localidades incluso se manifiesta por la falta de penetracin de los medios masivos de comunicacin. Ambos municipios estn habitados por comunidades indgenas, su lengua materna es por lo general Otom, viven en comunidades marginadas y con pocos o nulos servicios pblicos como agua, luz y drenaje. La actividad econmica principal proviene del cultivo del caf y el salario asociado a esta actividad se ubica en $60 pesos diarios. Fuera de esta actividad, no existen otras fuentes de empleo, a excepcin de las que ofrece la Secretara de Educacin Pblica del estado, el gobierno municipal y el sector salud. El ncleo familiar est integrado por padre, madre y un promedio de 3 hijos, estos ltimos considerados como un recurso humano esencial para mantener su medio de vida que es el cultivo del caf. Los jvenes varones generalmente emigran a la Ciudad de Mxico y algunos de ellos a los Estados Unidos de Amrica. Las jvenes que estudian en promedio logran alcanzar el bachillerato, las que no lo hacen por lo regular se casan muy jvenes. La poblacin de estas localidades se rige bajo usos y costumbres donde el papel de la mujer est permeado por una idea de sumisin hacia los hombres. El maltrato fsico y psicolgico contra las mujeres es una constante en esta sociedad. Origen del proyecto Considerada la tercera fuente de ingreso de las bandas criminales, la trata de personas, especialmente de mujeres de 12 a 23 aos de edad, ha alcanzado a las comunidades indgenas. Las condiciones de pobreza, violencia y falta de oportunidades de desarrollo hacen que stas jvenes sean victimas fciles de engaos por parte de organizaciones criminales. Un ejemplo de patrones culturales locales que hacen vulnerables a mujeres jvenes a este tipo de crmenes es la consideracin de que mujeres de 18 aos que aun no se han casado son fracasos sociales, de tal forma que mujeres indgenas de la localidad que estn llegando a esa edad son susceptibles de aceptar matrimonio 9

o empleo de personas que no conocen bien, normalmente enganchadores de organizaciones criminales. Una vez que las mujeres caen en el engao, son presas fciles para ser sometidas, pues otro de los patrones culturales persistentes en esta poblacin en la violencia verbal a la que son sometidas las mujeres; levantar la voz es entonces un mecanismo eficiente para generar obediencia. En la zona Otom donde se enfoc el proyecto operan por lo menos 3 bandas que se dedican a la trata de personas con fines de explotacin sexual. Algunas de ellas capturan a sus vctimas entre las mujeres indgenas que van de los 12 a 22 aos de edad y su modo de operar es ofrecindoles matrimonio. De acuerdo con investigaciones propias de la Red de Mujeres para la Promocin de Equidad de Gnero y de otra OSC llamada Visin Indgena A.C. en el municipio de Tenango de Doria han esclavizado por lo menos a 9 mujeres indgenas, dos de ellas de la comunidad de San Nicols; y en el Municipio de San Bartolo Tutotepec han capturado a aproximadamente a 12 mujeres indgenas, las cuales son llevadas a una casa de seguridad en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Posteriormente son trasladadas va area a la ciudad de Tijuana, donde son explotadas sexualmente en un lugar llamado callejn de "ambiente". Tambin son llevadas a Monterrey, donde son explotadas en un hotel ubicado en la avenida Pino Surez. En todos los casos se ejerce violencia, engao y amenazas como medios de coaccin. Descripcin y puesta en marcha del proyecto La trata de personas daa a la poblacin indgena otom y exacerba las condiciones de extrema pobreza que ah persisten, condiciona las oportunidades de desarrollo y aumenta la violencia social y de gnero sobre todo a las mujeres indgenas jvenes. En consecuencia, el proyecto especfico que la Red de Mujeres para la Promocin de Equidad de Gnero ejecut para mitigar el problema existente tuvo como objetivo central contribuir a mejorar equidad de gnero por medio de la disminucin de la vulnerabilidad de las mujeres indgenas ante riesgos de trata de personas. Para ello se plante llevar a cabo acciones orientadas a dar asesora, difundir, capacitar, sensibilizar y vincular a diversos actores sociales, incluyendo gobiernos locales, en torno al tema de trata de personas. Los objetivos especficos planteados para este proyecto fueron los siguientes: Prevenir la trata de personas en mujeres indgenas mediante talleres de capacitacin y difusin impartidos en Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. Prevenir el delito de la trata de personas mediante foros de sensibilizacin y vinculacin de autoridades y poblacin indgena en general. 10

Disminuir la vulnerabilidad de las mujeres indgenas mediante la asesora, representacin y acompaamiento para prevenir y atender la trata de personas en los municipios de Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, Hidalgo.

El proyecto se desarroll en 3 etapas. La primera, consisti en disear el trptico y el cartel de convocatoria a los foros; la programacin de 40 talleres de difusin; preparacin de material informativo para usar en los talleres y; la distribucin de carteles. En la segunda etapa se impartieron los talleres de capacitacin y difusin. En el caso de los talleres de difusin se impartieron por promotores comunitarios. Finalmente, en la tercera etapa se llevaron a cabo los foros de sensibilizacin en los cuales se convocaron a las autoridades locales y a la poblacin indgena en general. Durante esta etapa se abri un espacio para la presentacin de denuncias ante el Ministerio Pblico por parte de vctimas del delito. Uno de los criterios para la difusin y sensibilizacin fue considerar la edad escolar de las nias y los nios que se encuentran cursando la educacin bsica en las escuelas de los Municipios de San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria. A travs de la entrega de trpticos se inform a los nios y adolescentes sobre los aspectos que hay que considerar para prevenir el delito de trata de personas, informacin que tuvo tambin el propsito de compartirla con sus familiares. De igual forma se elaboraron y se llevaron a cabo talleres de difusin y foros de sensibilizacin para aquellas personas que no estaban en edad escolar, para dar a conocer el tema en los municipios seleccionados. Principales resultados del proyecto Se logr conformar una red de 30 promotoras para la difusin y sensibilizacin de la poblacin en torno al tema de trata de personas. Con la capacitacin y los talleres de difusin en las comunidades indgenas, se dio paso a una mayor concientizacin de los peligros en los que pueden caer, en especial mujeres y nias indgenas. Se impartieron 2 talleres sobre prevencin de trata de personas a las 30 promotoras, 2 sesiones de 8 horas cada uno. Con ayuda de los talleres las familias recibieron las indicaciones para prevenir este tipo de delitos, y en caso de ser vctimas, se les notific qu acciones se deben de tomar. Se realizaron 2 foros de consulta, de los cuales surgieron propuestas por parte de la comunidad sobre las maneras en las que se les facilitara la prevencin. Se impartieron 40 plticas sobre prevencin de trata de personas a 30 mujeres indgenas por pltica de 3 horas.

11

Se crearon vnculos con autoridades municipales para crear una red de actores gubernamentales con otros actores sociales para prevenir el delito. La conformacin de la red de promotoras y de autoridades de los distintos niveles fueron fuentes para la creacin de capital social que da paso a la generacin de condiciones de continuidad de las acciones de prevencin del delito, ya que se establecen los canales para replicar estas prcticas. Se brind asesora jurdica a beneficiarias a fin de promover el acceso a la justicia, lo cual implic, representar y acompaar a tres mujeres vctimas. Con las asesoras jurdicas, se observ que la mayora de las vctimas desconoca la forma de actuar de las personas que se dedican a la trata de personas, motivo por el cual no pudieron protegerse contra este problema. El cambio ms importante que gener el proyecto fue que los habitantes tomaron conciencia que en su comunidad s exista un problema asociado a la trata de personas, pues anteriormente crean que suceda en otras partes, excepto en sta regin o en sus localidades. Los beneficiaros fueron capaces de conocer otras formas de explotacin a que son sometidas las mujeres indgenas Otomes. Este resultado no fue slo significativo para los beneficiarios sino tambin para la organizacin. As, la experiencia de campo, permiti a la organizacin realizar un mapeo de incidencia delictiva por el fenmeno de la trata de personas. A pesar de que los spots radiofnicos y televisivos mencionan el tema, la realidad es que las comunidades otomes no son penetradas por los medios masivos de comunicacin, por lo que el otro impacto relevante fue identificar los mecanismos efectivos para informar a las comunidades indgenas de esta regin sobre problemas sociales. Enseanzas y aprendizajes que nos deja esta buena prctica Una primera enseanza para la OSC se dio durante la ejecucin del proyecto, donde fue posible que conociera aspectos sobre el problema de la trata de personas en la regin que sta ignoraba hasta antes de la implementacin. Este tema que fue nuevo para la OSC y le brind la oportunidad de servir a mujeres indgenas que se sentan en abandono y desprotegidas por haber cado en manos de criminales y no tener el apoyo por parte de las autoridades. Hoy en da las comunidades beneficiarias cuentan con informacin para atender otras causas que generan el problema y disear estrategias de intervencin que se complementen con otras prcticas de gobiernos y otros actores sociales. Una leccin en torno al tema de la trata de personas en comunidades indgenas es que a pesar de que se cuenta con legislaciones actualizadas para impartir justicia, en la prctica no representan una solucin real para las vctimas indgenas Otomes del Estado de Hidalgo. Esto debido a las limitantes tcnicas y jurdicas que enfrentan las vctimas para canalizar sus requerimientos con el sistema de justicia. En consecuencia, los servicios de asesora que ofrecen las 12

OSC pueden ser fundamentales para que los indgenas accedan al sistema de justicia. Este caso nos muestra que las mujeres indgenas Otomes son presas fciles de las bandas criminales pues son gente muy hospitalaria que le abre la puerta a los extraos, entre los cuales podemos encontrar a los tratantes, que con promesas de conseguirles trabajos bien pagados, las extraen, trasladan y entregan a centros de prostitucin. Adicionalmente las indgenas de la regin presentan limitantes en el uso del idioma espaol, no conocen los lugares, ciudades o centros donde las llevan a prostituirse, de tal forma que las posibilidades de fugarse de los lugares donde son retenidas son bajas. Comprender el contexto social de estos pueblos y las limitantes que las mujeres tienen para hacer valer su voluntad ha sido un facto fundamental para la OSC en crear una estrategia efectiva para ayudar a reducir la situacin de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres indgenas de Hidalgo. Finalmente, un aspecto clave para que los efectos del proyecto sean sostenibles es la vinculacin de autoridades a la estrategia preventiva y de proteccin ante los traficantes de personas. Antes del proyecto era comn que a pesar de que se denunciara un crimen asociado al trfico de mujeres, las autoridades no contaran con informacin o capacidad para llevar a cabo un proceso judicial de manera correcta. Despus del proyecto, la OSC no solo fue capaz de informar y capacitar a actores gubernamentales en torno al tema de trata de personas, sino que logr generar una red de cooperacin entre diversos agentes sociales, incluidos gubernamentales, para llevar a cabo acciones colectivas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres indgenas de la regin. El capital social que se logr formar permiti generar informacin y confianza en torno a un tema para hacer ms eficiente las acciones gubernamentales desde la propia sociedad civil.

BuenaPrctica2. Ttulo:PrevencinIntegraldelasAdiccionesenadolescentesde13a17aos. OSC:FundacindeApoyoInfantilQuintanaRooI.A.P

Introduccin Fundacin de Apoyo Infantil Quintana Roo, I.A.P es una organizacin de reciente creacin que inici su trabajo con jvenes en situacin de riesgo social a principios de 2009. En ese ao llev a cabo un programa piloto en la regin 510 de la Ciudad de Cancn. En agosto de 2010 celebr un convenio de colaboracin con la Secretara de Educacin y Cultura de Quintana Roo para dar continuidad a la labor social. Ahora, en esta etapa se estableci la meta de 13

orientar a 1000 adolescentes que cursan primero, segundo y tercer grado de secundaria. En 2009, 2010 y 2011, la OSC recibi recursos del Indesol a travs del Programa de Coinversin Social para proyectos enfocados a la prevencin de las adicciones, los cuales se orientaron principalmente en prevenir adicciones en jvenes de 13 a 17 aos del municipio de Benito Jurez, en Quintana Roo. Los proyectos se basaron principalmente en el desarrollo de talleres y actividades que ayudasen a la construccin de hbitos saludables para un desarrollo humano integral. Contexto donde se desarroll la buena prctica El municipio de Benito Jurez se encuentra en la zona norte del estado de Quintana Roo. Limita al norte con el municipio de Isla Mujeres, al oeste con el de Lzaro Crdenas y al sur con el de Solidaridad. El municipio tiene una poblacin de 661,176 habitantes segn los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa. De ese total, 334,945 son hombres y 326,231 son mujeres, por lo que el ndice de poblacin masculina es de 50.5%, la tasa de crecimiento anual de la poblacin es de 5.6%, el segundo ms elevado de Quintana Roo nicamente superado por el del municipio de Solidaridad; 26.3% de la poblacin es menor de 15 aos, mientras que 55.9% se encuentra en el rango entre 64 y 15 aos de edad, la poblacin es eminentemente urbana, pues 96.4% de ella vive en localidades que superan los 2,500 habitantes, finalmente, 11.9% de la poblacin de 5 aos y ms es hablante de una lengua indgena. El Municipio de Benito Jurez es el ms poblado del estado de Quintana Roo y uno de los de mayor crecimiento poblacional en el pas, debido a la actividad econmica que genera el incluir al principal destino turstico de Mxico, la ciudad de Cancn. La colonia Jacinto Pat ubicada en la regin 510 es actualmente una de las identificadas como ms peligrosas del sur de la ciudad y conocida por sus dos pandillas (S. Q. S y A. K), ambas integradas por jvenes que van desde los 12 aos sin lmite superior de edad. Estos jvenes en su mayora no estudian y los pocos que trabajan slo lo hacen de forma temporal. Cabe sealar que para nios y jvenes de la regin 510 el alcoholismo y el consumo de drogas como la marihuana son habituales. La gran mayora de los nios que habitan en las regiones 510, 513, 95 y 96, siendo esta ltima una de las ms peligrosas de Cancn, acuden a la Escuela Secundaria General No.18 Cecilio Chi. De acuerdo con observaciones de campo realizadas por los promotores de la organizacin en esta zona se distinguen viviendas de un nivel socioeconmico medio y bajo, con la presencia de varios terrenos baldos y algunas viviendas improvisadas. La mayor parte de la colonia carece de banquetas y de acuerdo con las observaciones de los miembros de la OSC el servicio de recoleccin de basura es ineficiente. La parte media de la regin est delimitada por la Av. Mxico, siendo una zona comercial y la frontera entre los dos territorios de las pandillas antes mencionadas.

14

Origen del proyecto

Uno de los mayores riesgos sociales para la poblacin joven de Cancn es el consumo de alcohol y drogas. La organizacin estima que 70% de nios y jvenes de Cancn sufren un abandono temporal en sus casas debido a las largas jornadas laborales que sus padres tienen que cumplir a demanda de la industria turstica. La carencia de acompaamiento emocional en sus casas y escuelas, as como la falta de espacios recreativos adecuados y suficientes han aumentado la vulnerabilidad de los jvenes ante las adicciones. Uno de los factores de riesgo ms importantes para la poblacin juvenil en torno a las adicciones se identifica en las dinmicas de pandillerismo desarrolladas en la zona 510 de Cancn. Descripcin y puesta en marcha del proyecto El propsito de los proyectos ejecutados por la Fundacin de Apoyo Infantil Quintana Roo, I.A.P. fue prevenir adicciones en jvenes de 13 a 17 aos del municipio de Benito Jurez, Quintana Roo la zona centro de lo que se conoce como Cancn, mediante talleres y actividades que favorecieran el desarrollo de habilidades para la construccin de hbitos saludables que contribuyeran a su desarrollo humano integral. Se propuso incidir en 1012 jvenes de Benito Jurez, todos ellos estudiantes de primero, segundo y tercer grado de la Escuela Secundaria General No.18, Cecilio Chi. Los objetivos especficos y acciones a desarrollar se plantearon en los siguientes trminos: Prevenir en las y los jvenes el desarrollo de adicciones por medio de la facilitacin de la comprensin sobre los efectos de stas en la salud. Para este objetivo, se plante la realizacin de un taller para concientizacin sobre el tema. Favorecer la participacin y liderazgo juvenil de las y los jvenes en la prevencin de las adicciones. Para ello se consider crear una campaa de participacin de jvenes en la prevencin. Fomentar en las y los jvenes relaciones interpersonales sanas. Para este objetivo, se plante la realizacin de talleres de comunicacin asertiva. Facilitar en las y los jvenes el desarrollo de habilidades meta cognitivas. Para este objetivo se plante la realizacin de talleres sobre estilos, estrategias y autoevaluacin del aprendizaje. Favorecer la toma de decisiones en las y los jvenes. Para ello se plantearon talleres de automotivacin y de proyecto de vida.

As, las actividades ms importantes de la OSC estuvieron determinadas por talleres con diferentes temticas, a saber: adicciones, comunicacin asertiva, 15

desarrollo de habilidades meta cognitivas, de auto motivacin y proyecto de vida. Las estrategias desarrolladas se sustentaron en el modelo del construccionismo colaborativo, siendo participativas con actividades como investigaciones, anlisis de documentales, plenarias, comunidades en reflexin, ejercicios grupales de entrevista y anlisis de vdeo. El proyecto se complement con orientacin psicolgica, en los casos necesarios, y siempre a solicitud de los interesados, en la modalidad de terapia breve, adems de estrategias grupales para el desarrollo personal. Finalmente las y los jvenes involucrados desarrollaron una campaa de prevencin que fue difundida a travs de los medios electrnicos. Para ello se trabaj sobre el diseo, organizacin e instalaciones de mdulos informativos y planes de difusin a travs de las tecnologas de informacin. Principales resultados del proyecto Los resultados en nmeros se resumen de la siguiente forma: 52 talleres. 2 talleres en materia de adicciones a 26 grupos de nivel secundaria de Cancn. 1 campaa preventiva en el municipio de Benito Jurez que logr alcanzar a 1000 beneficiarios. 52 talleres. 2 talleres en materia de comunicacin asertiva a 26 grupos de nivel secundaria de Cancn. 78 talleres. 3 talleres en materia de desarrollo de habilidades meta cognitivas a 26 grupos de nivel secundaria de Cancn. 52 talleres. 2 talleres en materia de adicciones a 26 grupos de nivel secundaria de Cancn.

Las acciones anteriores que se enmarcaron en el proyecto desarrollado en la secundara Cecilio Chi obtuvieron los siguientes logros: 1. Jvenes informados en el tema de las adicciones, as como sus causas y consecuencias. En este sentido, tanto con profesores involucrados como con las autoridades educativas fortalecieron sus vnculos mejorando la comunicacin y organizacin conjunta. 2. Las y los jvenes participantes cambiaron su actitud ante las adicciones, desarrollaron habilidades comunicativas, de trabajo colaborativo, adquirieron habilidades de liderazgo y se involucraron en acciones preventivas para el bienestar de su comunidad. 16

Desde la perspectiva de la OSC el beneficio a la poblacin es a largo plazo, ya que las y los jvenes beneficiados adquirieron los conocimientos y herramientas que les permitirn detectar situaciones de riesgo referente al consumo de drogas y las complicaciones que esto pueda traer para su salud. Enseanzas y aprendizajes que nos deja esta buena prctica Fundacin de Apoyo Infantil Quintana Roo es una organizacin de la sociedad civil de relativamente reciente creacin. Sin embargo, la forma en la que ha creado redes con otros actores para financiar e impulsar su causa es un aspecto a destacar. La organizacin ha logrado en estos tres aos generar recursos concurrentes de diversas organizaciones como: aportaciones de patronos, donativos de fundaciones nacionales, apoyos del gobierno, donativos de personas fsicas, donativos de empresas, donativos de fundaciones extranjeras y eventos y campaas de recaudacin que son respaldadas por empresas y por la sociedad en general. En el mismo sentido ha logrado construir una relacin estratgica de trabajo positiva con los Municipios de Benito Jurez y de Solidaridad; as como con organismos pblicos como la Comisin Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo con quien han trabajado el tema de Explotacin Comercial Infantil. La continuidad y seriedad del trabajo de la organizacin ha sido uno de sus activos ms importantes para mantener sus redes de colaboracin y ampliar sus horizontes. En caso de no contar con recursos federales, la fundacin realiza peridicamente campaas de recaudacin con las que involucra a la sociedad en general en la continuidad de sus proyectos y programas. En trminos operativos las redes profesionales que ha logrado consolidar la organizacin la ha llevado a obtener beneficios indirectos, tal es el caso de su alianza con Save the Children, organizacin que cuenta con excelente relacin con la Secretara de Educacin en el Estado para la operacin de los diferentes programas operados en la localidad. Fundacin de Apoyo Infantil Quintana Roo cuenta con un convenio de colaboracin con Save the Children lo que les permite impartir talleres y desarrollar actividades dentro de las aulas de clases. El programa operado en la secundaria Cecilio Chi est avalado por Save the Children, lo que les permite replicarlo en cualquier escuela secundaria ya sea pblica o privada de la localidad. Por otro lado, el hecho de trabajar continuamente durante 3 aos en la escuela secundaria Cecilio Chi con diferentes proyectos en beneficio de las y los jvenes, ha generado un clima de confianza y credibilidad hacia la fundacin por parte del personal docente as como del alumnado, esto es capital social. Ello ha ayudado a la organizacin a tener una aceptacin y actitud receptiva por parte de los beneficiarios de los proyectos, lo que hace ms eficaz y eficiente a los esfuerzos de la OSC. Gracias a la buena relacin que se ha generado con el personal docente, estos se 17

involucran en cada una de las actividades, sirviendo como apoyo de las y los promotores facilitando la integracin de todo el grupo.

BuenaPrctica3. Ttulo:Somosmuchomsquedos:promocindeunavidalibredeviolencia conmujeresdetrescomunidadesdelaciudaddeMxico. OSC:EdnicaI.A.P.

Introduccin Ednica fue creada en 1989, por un grupo de educadores y educadoras de calle que deciden constituir una organizacin que atendiera a la niez en situacin de calle, desde una perspectiva no asistencial y desde la ptica de los Derechos Humanos. En 1990, Ednica se constituye formalmente. Durante todo este tiempo, la institucin ha consolidado su modelo de trabajo para niez en situacin de calle, el cual conjunta la atencin directa para desarraigar a los adolescentes y jvenes que viven en situacin de calle; la prevencin para que nios en riesgo de calle que trabajan rompan sus lazos con su familia y; un tercer elemento es el fortalecimiento de las comunidades que dan asiento a la niez en situacin de calle. En los ltimos dos aos, Ednica ha participado en el Consejo Promotor por los Derechos del Nio y de la Nia de la Ciudad de Mxico. Adems, es integrante de la Mesa I de Nios, Nias y Jvenes en Situacin de Riesgo y/o de Calle del Consejo de Asistencia e Integracin Social del Distrito Federal. A raz de esta participacin, Ednica coproduce el programa de radio "Mi voz s vale: Hablemos de nuestros derechos" en la estacin Radio Ciudadana (660), al cual participan semanalmente OSC as como beneficiarios de sus programas. El proyecto que fue apoyado por parte del PCS del Indesol para el ao de 2011 tuvo como objetivo central promover una vida libre de violencia en mujeres de tres comunidades de la Ciudad de Mxico. La organizacin plante su proyecto bajo una perspectiva basada en la equidad de gnero y en el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones. Contexto donde se desarroll la buena prctica El Centro Educativo por la Infancia es una institucin operada por Ednica. Se ubica en el sur del DF, en la Colonia Ajusco, Delegacin Coyoacn. En torno a este centro, el rea de influencia de la OSC abarca el Pedregal de Santo Domingo, Santa rsula Coapa, Huayamilpas y Copilco el Alto. Segn datos de la Delegacin en el documento Programa de Desarrollo Urbano, el rango de ingreso ms representativo en esta zona oscila entre 1 y 2 salarios mnimos. 18

Gran parte de las familias que constituyen la poblacin objetivo de la organizacin se localizan en la zona de la colonia Ajusco y los Pedregales. Es una de las zonas ms conflictivas de la Delegacin Coyoacn, en materia de inseguridad. Reportes de la Secretara de Seguridad Pblica local dan cuenta de la presencia de personas dedicadas a actividades delictivas como el narcomenudeo. La organizacin ha detectado que las familias de esas zonas presentan altos ndices de alcoholismo, drogadiccin, violencia hacia mujeres y hacia nios y nias. Otra institucin de asistencia operada por Ednica es el Centro Comunitario Xochimilco se ubica en el centro histrico de Xochimilco, zona sur del DF. En torno a este centro existe una comunidad con una riqueza cultural importante. Sin embargo, la OSC ha detectado un alto nivel de pobreza que profundiza la problemtica de callejerizacin de la niez. Se identifica una tasa alta de niez trabajadora por la actividad comercial y turstica, as como en riesgo por la situacin de vulnerabilidad de las familias. Las dinmicas familiares vinculadas a la pobreza promueven el maltrato y la explotacin laboral infantil, desercin escolar y desvinculacin de la niez respecto a su familia. Finalmente el Centro Comunitario Morelos, tambin operado por Ednica, est ubicado en la parte de la colonia Morelos y del Barrio de Tepito que pertenece a la Delegacin Venustiano Carranza. Esta es una de las comunidades ms antiguas y cntricas de la Ciudad de Mxico. Esta zona es una de las fuentes principales de distribucin de drogas de la ciudad, compra-venta de artculos robados y distribucin de artculos piratas. Esto ha redundado en un ambiente de inseguridad tanto para residentes como para la poblacin flotante. Existe una amplia marginacin urbana, frecuencia de la violencia familiar y del maltrato infantil. Es alta la incidencia de casos de trabajo y explotacin infantil, y un gran nmero de familias trabajadoras en situacin de calle posee pocas o nulas oportunidades de empleo en el mercado formal. Se ocupan en actividades econmicas que no generan el desarrollo de la persona, ni poseen esquemas de seguridad social. Origen del proyecto En las comunidades objetivo de la OSC existe una incidencia de relaciones violentas al interior de la familia. Con frecuencia esta situacin est asociada a los roles tradicionales que provocan la normalizacin de tratos diferenciados entre hombres y mujeres, y entre nios y nias. Ello desencadena una multiplicidad de fenmenos tales como el maltrato fsico y psicolgico hacia las mujeres, sus hijos e hijas y la desigualdad de oportunidades entre nios y nias, justificado por la supuesta superioridad masculina. Como consecuencia, se generan altas expectativas sobre la "fortaleza" de los hombres que impiden el reconocimiento de emociones y necesidades que obstaculizan su pleno desarrollo emocional. 19

Aunado a lo anterior, las mujeres y las nias son, en su gran mayora, las vctimas directas de la violencia ejercida dentro de la familia. La mayora de los hogares son lugares inseguros y no permiten el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de las nias. Esto ha sido confirmado en el desarrollo del proyecto en el 2010 ya que el 100% de las mujeres que participaron haban vivido o seguan viviendo uno o varios tipos de violencia. Tambin, se observ que existen estereotipos muy marcados que encierran a las mujeres y sus hijas en roles que no permiten el ejercicio de sus derechos. Uno de los temas abordados de forma recurrente es la sexualidad a travs de la violencia sexual ejercida por parte de sus parejas, y de los conflictos que se originan en las prcticas sexuales de sus hijos e hijas. De igual forma, existen relaciones violentas al interior de las familias, normalizacin de tratos diferenciados entre hombres y mujeres, y entre nios y nias, maltrato fsico y psicolgico hacia las mujeres, sus hijos e hijas y la desigualdad de oportunidades entre ellos. Las mujeres y las nias son, en su gran mayora, las vctimas directas de la violencia ejercida dentro de la familia. Descripcin y puesta en marcha del proyecto El objetivo central del proyecto es promover una vida libre de violencia en mujeres de tres comunidades de la ciudad de Mxico: la zona de la colonia Ajusco y los Pedregales; en el centro histrico de Xochimilco y; la colonia Morelos y el Barrio de Tepito. Como objetivos especficos para este proyecto se plante: Promover la adquisicin de habilidades para la construccin de relaciones no violentas en la familia y el empoderamiento de mujeres. Brindar una atencin personalizada a mujeres vctimas de violencia de las tres comunidades. Fomentar la participacin activa de mujeres para la difusin de informacin sobre la prevencin de la violencia en tres comunidades. Fortalecer las habilidades del equipo de Ednica en la promocin de la equidad de gnero para la mejora de la oferta educativa.

Estos objetivos se establecieron con el fin de dar continuidad a los programas de la OSC involucrando a los responsables del proyecto y a los participantes. Las acciones se enfocaron a prevenir la violencia ejercida contra las mujeres, situacin que est ntimamente vinculada con las relaciones de discriminacin que se generan entre hombres y mujeres, as como prevenir la discriminacin hacia las mujeres y los roles estereotipados que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos. La estrategia se bas en la capacitacin de mujeres, en funcin del artculo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 20

Violencia, promoviendo la equidad de gnero, el conocimiento y el ejercicio de sus derechos, buscando con la adquisicin de habilidades y el empoderamiento de las mujeres. Ednica considera indispensable abordar todos los temas vinculados con violencia y sexualidad con las mujeres para que aprendan a promover una sexualidad libre de violencia y una comunicacin sana sobre el tema en sus familias. Por ello, se hace necesario realizar acciones de intervencin oportuna para establecer nuevas formas de relacin al interior de los ncleos familiares. Principales resultados del proyecto Como resultado de la ejecucin del proyecto se capacitaron a 90 mujeres con 1 taller de 10 sesiones (20 horas) en Prevencin de Violencia y Sexualidad. Se brindaron 15 asesoras en atencin a la violencia con 15 mujeres en los 3 Centros. Se distribuyeron 2000 ejemplares de 1 folleto de recomendaciones "Por una vida sin violencia". Las actividades de los talleres de capacitacin permitieron ensear a mujeres los tipos de violencia vividos dentro de las familias.Algunas de las mujeres lograron identificar acciones violentas que las ponen en riesgo a ellas y a sus familias. Ello contribuy a que aprendieran a tomar decisiones para evitar, contener y sobre todo resolver situaciones de violencia. Estar en un espacio seguro, en donde se sienten identificadas sintindolo como algo propio, les est permitiendo ser ms reflexivas y propositivas en cada uno de los temas vistos. Tambin ha favorecido la experiencia de ellas, para que de una forma ms abierta y emptica vayan recibiendo a las mujeres que se incorporan al grupo, logrando as que se sientan en un ambiente de confianza que les permite integrarse rpidamente. Nuestras beneficiarias han aprendido a reconocerse, valorase, saber que merecen ser respetadas, que hay situaciones de violencia que pensaban eran normales y que ahora saben que no. Incluso ahora saben que muchas de estas acciones son en realidad un delito y que ellas pueden decidir en cierta medida continuarlas o cambiarlas. En relacin con el fortalecimiento de capacidades institucionales de Ednica se realizaron actividades de sensibilizacin para 20 integrantes del equipo mediante 5 sesiones (20 horas) sobre equidad de gnero. Enseanzas y aprendizajes que nos deja esta buena prctica Uno de los aprendizajes ms valiosos es ver cmo las mujeres van adquiriendo, a partir de las experiencias y vivencias compartidas en cada uno de los grupos, las habilidades para la prevencin de la violencia en la familia. Tambin ha sido 21

importante para este proyecto reconocer que los procesos de canalizacin son ms complejos y tardados de lo esperado: dependen mucho del propio tiempo que cada mujer necesita para estar lista y son procesos largos que generan una gran inversin de tiempo e incluso de dinero que no en todas las ocasiones las mujeres estn conscientes y preparadas para hacer, por lo cual se pueden presentar varios retrocesos e incluso deserciones. La organizacin se ha dado cuenta de que hay que aprender a ser pacientes y a volver a comenzar, con cada una de las mujeres, las veces que sean necesarias para seguir guindolas y acompandolas en este proceso a travs de las asesoras, consejeras y del propio apoyo y contencin que representa el grupo de mujeres. Para seguir propiciando resultados positivos, la OSC considera importante dar continuidad a las acciones y generar nuevas que sigan contribuyendo a promover una vida sin violencia, fortaleciendo sus procesos personales, dndoles ms herramientas, habilidades sociales y afectivas; continuar formndolas como lderes y promotoras sociales; generando redes sociales de apoyo buscando espacios de contencin y atencin de la violencia, impulsando acciones de buen trato, equitativas y con perspectiva de gnero y; finalmente, involucrar a los hombres en procesos similares para que el cambio realmente se genere en las familias y se conviertan en las educadoras de sus hijos e hijas para ir formando hombres y mujeres que incluyan en su vida cotidiana la perspectiva de gnero.

BuenaPrctica4. Titulo:PromocindeecotecnologasapropiadasparalasaludintegralenLas CaadasdeOcosingo,Chiapas. OSC:Enlace,ComunicacinyCapacitacin

Introduccin Enlace, Comunicacin y Capacitacin lleva trabajando desde 1997 en diferentes programas sociales en Quertaro, Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de Mxico en temas de formacin y capacitacin para el desarrollo humano y social, capacitacin organizativa y tcnica para los procesos de desarrollo local y regional sustentable. Ha brindando orientacin y consultoras especializadas a comunidades y organizaciones campesinas e indgenas, de mujeres y de migrantes en acciones de investigacin como recuperacin y sistematizacin de saberes locales y del aprendizaje social; en desarrollo de diagnsticos locales y regionales y de investigaciones sociales; en generacin de estrategias, medios y herramientas para la comunicacin social y la divulgacin de los trabajos de promocin y de investigacin; en gestin de estrategias para la visibilidad y la incidencia en la opinin pblica. De igual forma 22

ha ayudado a dotar de infraestructura social bsica y apoyado a la construccin, acondicionamiento y equipamientos de infraestructura para servicios sociales comunitarios. Con las comunidades Tseltales asentadas en Las Caadas de Ocosingo y Montes Azules de la Selva Lacandona, han tenido experiencias en cuatro proyectos: Autogestin de las Mujeres Tseltales, Economa Cooperativa y Ecologa Productiva, Educacin Intercultural en la Selva Lacandona y Fortalecimiento de la Autonoma Indgena. Enlace concluy con xito en la instalacin y operacin de las eco tecnologas en las comunidades Tseltales, para lo cual contribuy el haber desarrollado una relacin de comunicacin y confianza con las autoridades y las propias comunidades, lo que facilit y permiti la apropiacin de las eco tecnologas, esto puede ser considerado una de las principales enseanzas de la aplicacin de la prctica. Contexto donde se desarroll la buena prctica Las 70 comunidades maya Tseltales estn asentadas en 8 microrregiones de Las Caadas de Ocosingo en la Regin Selva de Chiapas, dichas comunidades indgenas en su mayora, se dedican a la agricultura y a la ganadera en pequea escala. Las mujeres intervienen en las labores durante todo el ciclo agrcola. En la zona hay una alta tasa de emigracin, de varones principalmente, lo que implica la reconfiguracin de los ncleos familiares y la feminizacin de la agricultura. Cuando las remesas dejan de fluir, las mujeres realizan actividades extra o se emplean, generalmente en trabajos mal remunerados de la economa informal. En la zona hay altos ndices de marginacin, desigualdad, analfabetismo y desnutricin, el 95 por ciento de la poblacin indgena no tiene acceso a la seguridad social y en el estado prevalecen enfermedades asociadas a la miseria. Las Caadas de Ocosingo es una de las seis subregiones que conforman la Selva Lacandona, su superficie corresponde en gran parte con el territorio del municipio de Ocosingo. El municipio presenta una de las tasas de natalidad ms altas del pas y un bajo ndice de desarrollo humano. La regin es rica en recursos naturales, cuenta con la mayor biodiversidad y volumen de agua potable en Mxico, pero contrasta con las condiciones de marginacin social y geogrfica de su poblacin que apenas accede a algunos servicios esenciales. El crecimiento de la poblacin y el manejo de tecnologas agropecuarias no sostenibles generan mayor presin sobre las montaas y el agotamiento progresivo del suelo. A esta situacin se aade la alta dispersin de las comunidades y la accidentada orografa de las caadas en las que corren los principales ros de la Cuenca del Usumacinta. Una situacin crtica en la regin es el deterioro y presin sobre la tierra y los recursos naturales por parte de las comunidades y de empresas interesadas en su explotacin y manejo; adems de la prdida del control territorial de las comunidades ante la presencia en 23

aumento de poderes fcticos como el narcotrfico y la militarizacin por motivos de seguridad nacional.

24

Origen del proyecto

Los gobiernos federal y estatal han destinado recursos a la Regin Selva, pero an falta realizar ms acciones, a juzgar por los indicadores de bienestar social y la calidad de vida de la poblacin. Ante la falta de opciones y alternativas viables, se profundizan y amplan las condiciones de empobrecimiento y precariedad de la poblacin y se ejerce una mayor presin sobre los recursos naturales disponibles. Por esto, la OSC considera que resulta fundamental el fortalecimiento de la respuesta autogestiva de las comunidades y organizaciones presentes en la regin, as como la construccin y promocin de alternativas para la sustentabilidad tanto en el mbito comunitario como en el domstico. Otro aspecto que la OSC considera fundamental considerar es la dimensin tecnolgica para los proyectos y procesos de desarrollo local, ya que implica la interaccin entre los territorios y las acciones de los grupos sociales. La sustentabilidad en el desarrollo local requiere de cambios tecnolgicos que den una nueva concepcin y relacin con el medio ambiente, que garantice la conservacin y el acrecentamiento de los bienes naturales y el sustento de la comunidad de vida. En este sentido contemplan que las eco tecnologas son fundamentales en la gestin y manejo sustentable de los bienes naturales. El proyecto se orienta hacia las necesidades identificadas por dos redes de promotoras y promotores comunitarios en Las Caadas de Ocosingo, vinculadas con organizaciones indgenas. En particular, en la necesidad de generar y difundir eco tecnologas apropiadas y apropiables tanto en el mbito comunitario como en los espacios familiares, que contribuyan al mejoramiento de la salud humana, al saneamiento macroambiental y a un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales empleados en la gestin de la vida social. Descripcin y puesta en marcha del proyecto. La implementacin del proyecto se realiz a travs de dos redes de promotoras y promotores de autodesarrollo, con presencia en 70 comunidades Tseltales de la regin. Ellas y ellos fueron los principales difusores de las tres eco tecnologas comunitarias y domsticas consideradas en el proyecto: sistemas de captacin y almacenamiento de agua de lluvia con tanques de ferrocemento; hornos ecolgicos de uso comunitario; y mdulos de saneamiento con uso de letrinas aboneras. De igual forma tuvieron participacin en la gestin integral del proyecto, involucrndose activamente en las reuniones bimensuales de coordinacin y en las sesiones de evaluacin intermedia y final. Adicionalmente, el proyecto incluy el desarrollo de dos iniciativas de capacitacin en manejo de eco tecnologas comunitarias y domsticas. La iniciativa se organiz en cuatro mdulos, a cada uno de los cuales corresponde un curso-taller, de esta manera, se busca fortalecer las capacidades organizativas, metodolgicas y tecnolgicas de las y los 70 promotoras y 25

promotores de autodesarrollo. Otra estrategia de difusin y educacin comunitaria fueron los encuentros microrregionales que se llevaron a cabo en los dos espacios de coordinacin: el Centro Indgena de Formacin Integral para la Autogestin Comunitaria-Ocosingo y el Centro de Formacin Integral de Educadores Indgenas-Ejido Macedonia, donde participaron 150 representantes y promotoras y promotores de 70 comunidades de Las Caadas de Ocosingo y del municipio de Chiln. El objetivo del proyecto fue promover la difusin y apropiacin efectiva de eco tecnologas de manejo colectivo y domstico en comunidades Tseltales, a fin de mejorar las condiciones de salud humana y microambiental en la regin de Las Caadas de Ocosingo en Chiapas. Los objetivos especficos que se determinaron por la OSC se plantearon en los siguientes trminos: Promover el intercambio y la difusin de saberes y experiencias de sustentabilidad en las comunidades de la regin. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de espacios de coordinacin microrregional para la difusin de eco tecnologas. Fortalecer las capacidades organizativas, metodolgicas y tecnolgicas de redes de promotoras y promotores de autodesarrollo.

Principales resultados del proyecto. La ejecucin del proyecto, de acuerdo con los objetivos general y especficos planteados, gener los siguientes resultados: Elaboracin de 4 cuadernos comunitarios sobre gestin de eco tecnologas: 2000 ejemplares reproducidos. Realizacin de dos encuentros microrregionales sobre experiencias comunitarias de sustentabilidad con 70 participantes. Construccin de 4 mdulos de saneamiento con uso de letrinas aboneras. Construccin de 2 hornos ecolgicos de uso comunitario. Construccin de 2 sistemas de captacin y almacenamiento de agua de lluvia con tanques de ferrocemento. Realizacin de 8 cursos-talleres de manejo de eco tecnologas en los centros de coordinacin microregional, con las siguientes temticas: Eco tecnologas para la salud comunitaria, Crisis ecolgica y estrategias comunitarias de saneamiento macroambiental, Eco tecnologas para la salud familiar, y Sistemas integrales para la gestin sustentable del agua.

A travs de lo anterior, se lograron la difusin y apropiacin comunitaria de eco tecnologas, el mejoramiento de la infraestructura local y el fortalecimiento de capacidades y habilidades de la red de promotoras y promotores a travs de la elaboracin de cuadernos, la realizacin de los encuentros microrregionales y

26

los talleres, as como la construccin de las eco tecnologas. De la respuesta de las comunidades a la prctica, cabe destacar lo siguiente: La participacin activa de las mujeres en los encuentros microrregionales. El alto nivel de participacin de hombres y mujeres en los ocho talleres facilitados, as como en la generacin de propuestas participativas. La vinculacin y coordinacin con autoridades comunitarias para la implementacin de talleres formativos y encuentros microrregionales. El apoyo de las autoridades comunitarias para trabajar de manera colectiva en las construcciones eco tecnolgicas. El inters y compromiso de las autoridades comunitarias para darle seguimiento a las propuestas derivadas del proyecto. El nmero de beneficiarios directos fue de 450, de los cuales fueron 200 fueron mujeres y 250 hombres.

Enseanzas y aprendizajes de la experiencia. Enlace sigui el enfoque de partir de las problemticas y experiencias de las y los participantes, para posteriormente analizarlas y discutirlas colectivamente a fin de generar propuestas que respondan a condiciones del contexto y a la priorizacin de los actores sociales. De esta forma se facilit que las y los participantes se involucraran en el diseo y gestin integral de las propuestas, definiendo estructuras y mecanismos de planeacin, monitoreo y evaluacin, de acuerdo a lo siguiente: a) Iniciar un proceso de anlisis participativo sobre la temtica del proyecto previo a su ejecucin, sirvi para generar confianza y para iniciar el proyecto con una base de comunicacin y coordinacin con las autoridades comunitarias. b) Disear los talleres de forma que favorezca el intercambio de conocimientos y experiencias de los participantes, permiti profundizar en el abordaje de las temticas, as como generar la sensibilizacin en torno a la problemtica y sus implicaciones para la vida comunitaria y regional. c) A travs de la temtica de salud integral comunitaria y eco tecnologas despertaron el inters por comprender la problemtica de salud humana y ambiental y por conocer y aplicar alternativas desde la perspectiva domstica y local. d) Propiciar la generacin de propuestas y alternativas que sirvi de base para propuestas ms amplias integradas a planes comunitarios que pueden ampliar y profundizar el alcance de los proyectos. 27

Con este enfoque y metodologa, Enlace pudo tejer vnculos de confianza con las comunidades y organizaciones y contribuir as a la generacin de capital social. Adems, se anim la elaboracin de planes de manejo comunitario con diseo participativo para atender las necesidades priorizadas por las comunidades. La instrumentacin del proyecto cont con la participacin activa de las mujeres tanto en la definicin y concrecin de propuestas como en el trabajo coordinado con los hombres. Esto permiti hacer evidente su aportacin a la gestin de la vida social y a la resolucin de problemticas con el reconocimiento a su capacidad de realizar propuestas y conducir procesos. Uno de los aspectos que fortaleci el proyecto fue la organizacin de las comunidades participantes, pues se gener un compromiso mayor para impulsar la gestin integral de sus Planes Comunitarios con objetivos orientados al saneamiento ambiental, la recuperacin de cuerpos de agua y de suelos agrcolas erosionados, adems de la implementacin domstica de las eco tecnologas difundidas desde los centros de coordinacin microregional. Algunos de los participantes a los talleres fueron autoridades que tienen la capacidad de replicar las experiencias y proponer en sus comunidades la instrumentacin de eco tecnologas para mejorar la salud ambiental y humana. Enlace ha logrado establecer vnculos con Asociaciones Rurales de Inters Colectivo en los municipios de Chiln y Ocosingo y otras organizaciones comunitarias como la Sociedad Cooperativa de Mujeres Artesanas Yachil Ya tel Ansetic. Tambin se ha vinculado con organizaciones de la sociedad civil en Ocosingo como Servicios y Asesora para la Paz o el Comit de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y con las misiones OcosingoAltamirano y Guadalupe, de la dicesis de San Cristbal de las Casas en el espacio de articulacin llamado Antena Civil en la Selva. De la misma forma, Enlace se vincula con distintas redes con presencia en el estado de Chiapas, como son Red por la Paz, Espacio de Economa Solidaria, Red en Defensa del Maz Nativo, Red Tierra y Territorio y Espacio de Confianza Ocosingo. La experiencia desarrollada con el proyecto abre la posibilidad de que las y los participantes se conviertan en promotores y multiplicadores de las experiencias, en concreto de las eco tecnologas para la salud integral. Con el acompaamiento adecuado, podran impulsarse redes locales y regionales para abordar la temtica del cuidado del medio ambiente.

28

BuenaPrctica5. Ttulo:Delarealidadalautopa:ElDerechodelasmujeresavivirdemanera dignaylibredetodotipodecoercinyviolencia OSC:DefensaJurdicayEducacinparaMujeres,S.C.

Introduccin Defensa Jurdica y Educacin para Mujeres, S.C., tambin conocida como Vereda Themis, es una organizacin fundada en 1997. Ha desarrollado un modelo de atencin integral de asistencia jurdica y cuidado de la salud mental de las mujeres, especialmente para aquellas que viven en situacin de violencia. Este modelo de atencin les ha permitido ayudar de manera efectiva y oportuna las diversas dificultades de las vctimas que acuden a su organizacin en busca de informacin, orientacin o apoyo cuando enfrentan conflictos relacionados con su vida familiar y de pareja, que las coloca en un estado de indefensin y vulnerabilidad. En la mayora de las ocasiones, las vctimas no cuentan con recursos econmicos para enfrentar su problema en el mbito jurdico legal o no se encuentran en un estado personal o emocional propicio para hacer valer sus derechos. Con su enfoque de asistencia que integra el mbito psicolgico y jurdico, Defensa Jurdica y Educacin para Mujeres, S.C. ha logrado cambiar la condicin de las vctimas hacia una ms favorable. El proceso ha trado varias enseanzas y aprendizajes para la organizacin, principalmente sobre el valor que tiene el capital social para insertar temas de violencia y gnero en la agenda pblica y mejorar el marco normativo que protege los derechos de las mujeres. Contexto donde se desarroll la buena prctica En el Distrito Federal muchas mujeres viven en una situacin de marginacin y violencia, en un contexto familiar y social que les restringe el acceso a la justicia cuando as lo requieren o necesitan. Por otro lado, los efectos que esta violencia produce, hace que las vctimas se visualicen como personas exentas de derechos, o que por s mismas no pueden aspirar a cierto grado de bienestar, tranquilidad o de felicidad. Aunque hay una mayor visibilidad sobre el tema de violencia en mujeres al existir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Seguro Econmico y un programa de otorgamiento de vivienda operando de manera temporal para las habitantes vctimas de violencia del Distrito Federal; la situacin sigue demandando una atencin especfica y diferenciada. Muchas mujeres siguen sin contar con la atencin adecuada y oportuna, en un entorno de baja autoestima, de desconfianza en las instituciones y en muchas ocasiones 29

de desconocimiento de las inequidades sociales y discriminacin por parte de las autoridades. Origen del proyecto Las mujeres vctimas de violencia viven en un estado permanente de tristeza, angustia e inestabilidad, que en muchos de los casos se traduce en una fuerte depresin, que afecta y repercute negativamente en su salud fsica y mental. El entorno en el que se inscribe el problema alcanza las esferas familiar y laboral, lo que limita a las vctimas, en situaciones conflictos o riesgos, tomar decisiones convenientes para sus vidas. Muchas veces sus opciones se ven limitadas cuando quieren poner fin a su problema a travs del recurso legal o buscando alguna terapia psicolgica, pues no saben qu hacer o a dnde recurrir en situaciones especficas, por ejemplo, cuando su pareja sentimental la demanda ante los tribunales con fines de divorcio o la acosa por medio de amenazas enfocadas a quitarle a sus hijos, recluirlas en una institucin psiquitrica, abandonarla o despojarla de sus bienes patrimoniales. El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tiene que basarse necesariamente en el pleno acceso a la justicia y en la creacin y fortalecimiento de programas que posibiliten su real independencia econmica y contribuyan al mejoramiento de su salud mental lo que necesariamente contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Es por ello, que continuamos trabajando para que cada da, ms y ms mujeres puedan accesar a la justicia, recuperar la estabilidad y la salud mental y con ello, no tan solo mejorar sus vidas y las de sus familias, sino tambin, para que puedan reconocerse a s mismas como ciudadanas plenas, con responsabilidades pero tambin con derechos. Diversas investigaciones realizadas a nivel nacional por instancias gubernamentales (INEGI con las ENDIREH, la Secretara de Salud con las ENVISA, entre otras) siguen documentando, sistematizando y evidenciando el impacto de la violencia de gnero y las repercusiones que sta acarrea en detrimento de la salud mental y la esperanza de vida de un indeterminado nmero de mujeres. El presente proyecto plante contrarrestar las diversas violaciones a derechos que sufren las mujeres cuando se les niega o se obstaculiza el acceso efectivo a la justicia. Pretendi contribuir al mejoramiento de las relaciones entre las personas a travs de la puesta en marcha de talleres de sensibilizacin y capacitacin, a fin de desarrollar en las mujeres las habilidades que les permitieran el aprendizaje nuevas formas de convivencia y relacionamiento a partir de la resolucin no violenta de conflictos, y con ello coadyuvar para que el derecho que tienen todas las mujeres a vivir libres de violencia saltara de manera transformadora de la utopa a una innegable realidad. La violencia impide que muchas mujeres tomen las decisiones ms convenientes para sus vidas, ya que muchas no saben qu hacer, qu decir, a dnde ir, o a quin recurrir, cuando su pareja la demanda en divorcio, amenaza con quitarle a hijas e hijos, abandonarlas y/o despojarla de sus bienes. 30