Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Intervenir para Reparar

Intervenir para Reparar

Cargado por

Mario Cárdenas Sánchez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

12 vistas7 páginasReparar

Título original

Intervenir Para Reparar

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoReparar

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

12 vistas7 páginasIntervenir para Reparar

Intervenir para Reparar

Cargado por

Mario Cárdenas SánchezReparar

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

Intervenir

para reparar

donde nos construimos histéricamente como personas y como comunidad hu-

mana” (p. 343). En una palabra, la violencia colectiva: a) afecta a las personas

en su dimensién cognitiva, afectivo-emocional y comportamental; b) ¢s, al

mismo tiempo, tina experiencia traumstica compattida, que c) introduce una

profunda distorsién en fa vida social, parcicularmente en las redes primarias

de proteccién y de apoyo que se generan en la vida familiar y comunitaria, los

dos escenatios psicosocialmente més significativos en la vida de las personas.

‘Todas estas contrariedades y problemas han golpeado de manera inmisericorde

la vida de personas, grupos y comunidades, dejando una oscura huella en su

salud, entendida ésta como un estado de bienestar.

LA SALUD COMO UN ESTADO DE BIENESTAR

Antes de dar comienzo a este epigrate conviene aclarar que el objetivo del

grupo de investigacién que esta derris de esta monografia no ha estado cen-

trado en el estudio del bienestar en sf, sino en tanto que indicador primordial

del estatus de salud de personas y colectivos que han sido castigados por la

violencia colectiva o la violencia de género. Este ha sido, y sigue siendo, nues-

tro marco de referencia, y a él responde este capitulo. En él no pretendemos

hacer una revisién de las distintas tradiciones del bienestar, sino justificar en

qué medida cada una de ellas puede dar respuesta al estudio de las secuelas

que para la salud mental, tanto a nivel personal como colectivo, ha tenido la

exposicién a experiencias trauméticas derivadas de la violencia intencional

(violencia politica y violencia de género).

Si en el primer capitulo nos hemos apoyado en Henri Tajfel para recordar que

la manera como se definen y se conforman las relaciones intergrupales es uno

de los problemas mas graves de nuestro tiempo, ahora acudimos a la OMS para

hacernos conscientes de que los dafios causados por las manifestaciones mas vio-

lentas de esas relaciones ha generado uno de los principales problemas de salud

ptiblica’ (OPS, 2003, pp. 3-23); especial mente visible, cabria afiadir, en aquellos

colectiva no es la suma de actos de violencia individual (“no es

‘Lo mismo que la violet

simplemente la agresidn individ ual ampliada”, le hemos visto decira Tilly en el primer ca-

pitulo), la salud publica tampoco es la suma de personas sanas. Este es un punto de partida

que responde de manera muy precisa a la perspectiva psicosocial, y, para ser mis exactos,

al modelo de filosofia galileana peopugnado por Kurt Lewin, de indudable influencia ges-

escenarios donde la violencia, tanto en su vertiente intergrupal (violencia politi-

ca) como de género (violencia intercategorial), ha campado a sus anchas durante

largos periodos. Lo ha hecho, y este es un dato que nos interesa subrayar, sin

necesidad de cursar en un trastorno clinico (un ‘TEPT), y al mismo tiempo sin

dejar de causar efectos devastadores tanto desde el punto de vista personal como

social. Para decirlo con més claridad: el TEPT tan solo da cuenta de una parte

(la parte més reducida) de los problemas de salud ptiblica que afectan a aquellas

poblaciones severamente castigadas por la violencia intencional y, por tanto, no

puede ser considerado ni la Ginica, ni la necesaria, ni la més importante de sus

consecuencias. Es decir, la ausencia de trastomno no significa presencia de salud;

entre otras razones, porque "por definicién, la salud piiblica no se ocupa de los

pacientes a titulo individual” (OPS, 2003, p. 3), sino que tiene que ver con pro-

cesos sociales de educaci6a, justicia, igualdad social y derechos humanos.

Estas interesantes puntualizaciones de la OMS en torno al problema de salud

pablica causado por la violencia no son sino el resultado de aquella valiente

apuesta que se hiciera en la Conferencia Internacional celebrada en Nueva

York del 18 al 22 de junio de 1946 para su constitucién como organismo de

referencia internacional. Recordémosla

La salud como un estado de bienestar (OMS, 1940),

La salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no so-

lamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado maximo

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser

humano sin distincién de raza, religidn, ideologia politica o condicién eco-

tiltica: el todo es distinto a la mera suma de las partes (el principio de irreductibilidad)

‘A ese criterio responde el concepto de salud pliblica defendido por la OMS (2003): “Por

definicién, la silud pablica no se ocupa de los pacientes a titulo individual. Su interés se

centea en tratar las enfermedades, afecciones y jproblemas que afectan a la salud, y jreten-

de proporcionar el mximo beneficio para el mayor ntimero posible de personas. Histo no

significa que Ia salud pblica haga a un lado la atencién de los individuos. Mas bien, la

inquietud estriba en prevenir los problemas de salud y ampliar y mejorar la atencién y

la seguridad de todas las poblaciones” (p. 3). Una de sus caracteristicas mas distintivas es

a aceién colectiva, que tanta influencia puede tener a la hora errudiear la violencia: “cada

sector tiene un papel importante que desempetiar al abordar el problema de la violencia

y; conjuntamente, las estrategias adoptadas por cada uno tienen el potencial de producir

reducciones importantes de la violencia (p. 4).

némica o social. La salud de todos los pueblos es una condicidn fundamental

para lograr la paz y la seguridad, y depende de la més amplia cooperacién de

las personas y de los Estados. Los resultados aleanzados por cada Estado en el

fomento y protecci6n de la salud son valiosos para todos,

La salud como un estado distinto de la ausencia de enfermedad, como un

derecho fundamental de cualquier ser humano, como un estado atribuido a

los pueblos, como condicién para la paz y la seguridad: no cabe duda de que

se traté de una apuesta valience, visionaria, que forma parte de una época en

la que la conciencia social encontré un clima muy propicio para su arraigo.

Pero desafortunadamente es una propuesta que ha pasado desapercibida tanto

en la teoria como, sobre todo, en la prictica profesional. Las razones parecen

haber estado mucho més cerca de intereses personales o gremiales que de un

verdadero interés por Ia salud

Si tomamos como referencia la propia Psicologia, y sin pretender hacer una

revision de la concepcién de la salud como un estado de bienestar,' cabria re-

cordar que ya en 1969 George Miller, en calidad de presidente de la American

Psychological Association (APA), hizo un importante Ilamado de atencién a

aquella Psicologia que, obsesionada por logeas estatus cientifico, se recluyé en

los laboratories de aprendizaje animal dando la espalda a los problemas que

aquejaban a la sociedad norteamericana de aquel entonces.

Los problemas més urgentes de nuestro mundo son problemas que hemos

causado nosotros mismos, No tienen su origen en una naturaleza despindada

1ii nos han silo impuestos, como castiga, por la voluntad de Dios. Son pro-

blemas estrictamente humanos cuya solucién requiere el cambio de nuestras

conductas y de nuestras instituciones sociales. Como ciencia directamen-

te interesada en. los procesos sociales y conductuales, serfa esperable que la

Psicologia liderase la biisqueda de nuevos y mejores scenarios personales y

sociales (Miller, 1969, p. 1063).

Como en otro momento hemos sefialado (Blanco, 2012), la postura de Miller

tiene un especial interés tanto desde el punto de vista tedrico como para la

intervencién en los siguientes términos:

* Véase a este respecto Vizquex y Hervas (2008) y Vazques (2009)"-

L. A estas alturas del desarrollo de la ciencia social es ya una obviedad que los

problemas mis urgentes a los que se enfrenta el mundo en el que vivimos

{y como hemos venido recalcando desde el capitulo ini

mis destructive que el de la violencia) provienen exclusivamente de la ac-

cién humana: son problemas que hemos causado nosotros mismos*. Dadas

las consecuencias que se han seguido de algunas de nuestras creaciones y

de nuestras criaturas, esa es una noticia de la que no deberiamos sentirnos

especialmente orgullosos, pero tiene un lado positivo: si lo hemos creado,

podemos cambiarlo. Este es, precisamente, el objetivo que hemos persegui-

do en nuestras intervenciones.

I, no hay ninguno

N

El abordaje de estos problemas, y, eventualmente, su solucién, requiere

cambios en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de actuar. Si, de

acuerdo con Solomon Asch (lo hemos visto en el primer capitulo), los pro-

cesos psicolégicos més importantes suceden entre las personas (la violencia

politica y la violencia de género son dos ejemplos por antonomasia), la solu-

ci6n a esos problemas invita de manera muy especial a introducir cambios

en las relaciones interpersonales. Y si, como hemos sefialado, la violencia de

género y la violencia politica estan atravesadas por una I6gica intergrupal ¢

* En el primer capitulo ha quedado patente que la violencia colectiva nos remite a condi-

ciones estructurales y culturales, preferentemente de pequetia escala. Bs la naturaleza de

esas condiciones 1a que se encuentra en la base de los problemas mas urgentes de nuestro

mundo (la violencia entre ellos), a los que acaba de aludir George Miller. Pero conviene

insistir en que esas condiciones no son producto de un orden natural o sobrenatural, sino

de la accién humana. No es precisamente esa la conviccién que encontramos entre ese

cindadano de a pie, que somos todos, y no es esa la conviccidn de las victimas. Por eso,

conviene volver a recordar, y ser muy convincentes en el proceso de intervencigin, el arg

mento central de esa magistral obra de Peter Berger y Thomas Luckman sobre la realidad

social como una construecién humana: “Bl orden social es un producto humano, 0, més

exactamente, una produccién humana constante, realizada por el hombre en el curso de su

continua externalizacién. Bl orden social no se da biologicamente ni deriva de dvtos biol6-

gicos en sus manifestaciones empiricas. Huelga agregar que el orden social tampaco se da

en el ambiente natural (...). Bl orden social no forma parte de la “naturaleza de las cosas’

y no puede derivarse de las ‘leyes de la naturaleza’. Existe solamente como producto de la

actividad humana, No se le puede atribuir ningsin otro estatus ontoldgico sin confundir

itremediablemente sus manifestaciones empiricas. Tanto por su génesis (el orden social es

resultado de la actividad humana pasada) como por st existencia en cualquier momento

del tiempo (el orden social solo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndo-

lo), es un producto humano” (Berger y Luckman, 1968, p. 73).

intercategotial, parece obvio que el cambio ha de levarse a cabo de manera

preferente en ese espacio, es decir, en las relaciones que llevan a cabo las

personas en cuanto pertenecientes a grupos y/o categorfas sociales.

. Pero no conforme con ello, Miller afiade algo que nos interesa sobremane-

ra: la respuesta y la eventual soluci6n a esos problemas exige también el

cambio de nuestras instituciones y escenarios (macro y microsociales). No

podemos obviar el hecho de que en alguno de ellos ha resultado, y sigue

resultando, posible, legitimo y hasta necesario atentar contra los derechos

mas elementales de las personas (Ia integridad fisiea y la vida, por ejemplo,

pero también [a dignidad). La atencién a los escenarias microsociales es una

de las principales tareas de cara a la intervencién.

- En iltimo término, la Psicologia como ciencia y como profesién se justifica

como un instrumento al servicio del bienestar humano. Asi, por ejemplo,

se contempla en el articulo 5 del Cédigo Deontoldgico del Colegio Oficial

de Psicdlogos de Espaa: “El ejercicio de la Psicologia se ordena a una fi-

nalidad humana y social, que puede expresarse en objetivos tales como la

salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los

_grupos en los distintos mbitos de la vida individual y social”. Por su parte,

el articulo 1 de la American Psychological Association alude pricticamen-

te al mismo propésito: “Los objetivos de la Asociacién norteamericana de

Psicologia deben ser promover el bienestar humano fomentando.... todas

las tamas de la Psicologia, promoviendo la investigacién, mejorando sus

métodos y condiciones y mejorando las capacidades de los psicélogos. ..

Todo ello con el fin de aplicar los resultados de la investigacién a la pro-

mocién del bienestar". En su Declaracién de Armenia (Colombia) de 2015

la Conferencia Latinoamericana de Psicologia reconoce en su primer punto

“el papel fandamental de la ciencia psicalégica en nuestras sociedades y en

especial de los individuos y las poblaciones mas vulnerables”. Esta Decla-

raci6n estuvo presidida por una exposiciGn de intenciones en la que se hace

menci6n de manera explicita a la violencia: “de manera creciente se espera

que los psicdlogos en América Latina respondan a necesidades de servicios

psicol6gicos relacionados con asuntos de salud, falta de oportunidades edu-

cativas, desigualdad social, asf como diferentes tipos de violencia, entre

otros, que afectan a la mayor parte de paises de la regi6n” (Colegio Colam-

biano de Psicélogos, 2016, p. 5).

En el transcurso de los afios la investigacién ha dado lugar a una tica tta-

dicign en el estudio del bienestar que se ha sustentado en tres principales

argumentos: a) el bienestar es el resultado de las experiencia emocionales a lo

largo de la vida (tradicién hedénica) (Diener, 1994); b) el bienestar es también

consecuencia del desarrollo de capacidades y potencialidades, del logro de las

metas propuestas (salud como eudaemonfa) (Ryff, 1989), y c) las experiencias

emocionales y logro de metas y objetivos en la vida no pueden verse al margen

del contexto social, de las circunstancias y el funcionamiento de las personas

en el seno de la sociedad en el que estén inmersas, de los grupos a los que

pertenecen y de la naturaleza de sus relaciones interpersonales e intergrupales

(bienestar social: la salud como reflejo del orden social} (Keyes, 1998).

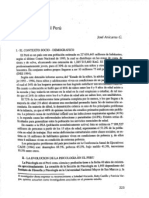

Cuadro 3.1. Dimensiones de la salud entendida como un estado de bienestar

Bienestar subjetivo Bienestar psicolégico Bienestar social

1.Satisfecisn con la vida: jui-

cdo oevaluacién global de !-Attaserpacid: caracteristica

los diversos spectas que central de la salud mental. | Integraciin swial: calidad de

tuna persona considera im- Sentirse bien consigo mismo, Jas relaciones con la sociedad

portantes en su vida. actitudes positivas hacia uno Ja comunidad. Sentimiento

mismo. de pertenencia, de tener algo

2. Afedto positive: resultado de

experiencias emacionales

placenteras ante una deter-

2.Relaciones positivas con los otra, €R Comin con otras personas.

mantenimienta de relaciones 2. Acepiacidm secial: confanza en

minada situacién vital afectivas, estables yconfiables Jos otros y aceptacién de los

con los otros.

3.Afeto negative: resultado de . “Bp bosib y geeaives

experiencias emocionales 3-A#/onoma: incependencia, prop

autorregulacién, locus interno

negativas ante una determi~ 3.Gontribucién social: seatimien-

le situaeiéin vied de control, mantenimiento de “to de utilidad, de ser capaces

las propias convicciones. de aportar algo a la sociedad

4.Domiio del entorno: habilidad © que vivimos. Autechcacia.

personal para clegir © crear 4 Actuafizacid social: Confiana

entornos favorables para satis- ‘en el futuro de la sociedad,

facer los deseos y necesidades en su capacidad para producir

propias. condiciones que favorezcan el

5 .Propésito em La vide: metas y bienestar.

objetivos que permitan dar 5. Coberencia sucial: confianza en

sentido a nuestra existencia, la capacidad para comprender

6.Crecimiento personal: empeio Ja dindmica y el funcions—

por desarrollar las potenciali- miento del mundo en el que

dades y seguie creciendo como 0s ha tocado vivir.

persona.

| 94 |

También podría gustarte

- Neurociencia y Conducta - Eric Kandel - Capitulo 1 Cerebro y ConductaDocumento16 páginasNeurociencia y Conducta - Eric Kandel - Capitulo 1 Cerebro y ConductaMario Cárdenas Sánchez94% (48)

- Psicologia-Semana #01-Ciclo Ordinario 2023-I. CorregidoDocumento15 páginasPsicologia-Semana #01-Ciclo Ordinario 2023-I. CorregidoMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Reglamento General Cepusm Modificado 08-02-2023 F F F F F F F F F F F F F F FDocumento15 páginasReglamento General Cepusm Modificado 08-02-2023 F F F F F F F F F F F F F F FMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Diseño de Sesion de Aprendizaje-7Documento3 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje-7Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Psicologia-Semana N 3 - Psicología 2023 IDocumento23 páginasPsicologia-Semana N 3 - Psicología 2023 IMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Diseño de Sesion de Aprendizaje Sesion 3Documento3 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje Sesion 3Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Diseño de Sesion de Aprendizaje 15Documento3 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje 15Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Diseño de Sesion de Aprendizaje 14Documento4 páginasDiseño de Sesion de Aprendizaje 14Mario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Esquema de Exposición de El Racionalismo Crítico de Karl PopperDocumento1 páginaEsquema de Exposición de El Racionalismo Crítico de Karl PopperMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Salud Mental Como Un Estado de BienestarDocumento7 páginasSalud Mental Como Un Estado de BienestarMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Impacto Del Confinamiento Por COVID-19 en La Calidad de Vida y Salud MentalDocumento3 páginasImpacto Del Confinamiento Por COVID-19 en La Calidad de Vida y Salud MentalMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- La Formación de Conceptos en Niños Bilingues - Raúl Gonzales MoreyraDocumento33 páginasLa Formación de Conceptos en Niños Bilingues - Raúl Gonzales MoreyraMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- La Serendipia en La Creatividad Literaria - Anibal MezaDocumento13 páginasLa Serendipia en La Creatividad Literaria - Anibal MezaMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Análisis Epistemológico Del Modelo de Aprendizaje Acumulativo de Robert GagnéDocumento21 páginasAnálisis Epistemológico Del Modelo de Aprendizaje Acumulativo de Robert GagnéMario Cárdenas Sánchez100% (1)

- Viaje Interactivo 18 01 16Documento201 páginasViaje Interactivo 18 01 16Giovanni Garcia100% (1)

- Balance y Liquidacion Del Conductismo - Manuel Campos RoldánDocumento26 páginasBalance y Liquidacion Del Conductismo - Manuel Campos RoldánMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- Historia de La Psicologia PDFDocumento13 páginasHistoria de La Psicologia PDFJackyFlowersAún no hay calificaciones

- Psicologia Educativa en El PeruDocumento32 páginasPsicologia Educativa en El PeruRamos Antezana Manuel100% (1)

- La Producción Psicológica en El Perú - Anibal MezaDocumento117 páginasLa Producción Psicológica en El Perú - Anibal MezaMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones

- La Psicología en El PerúDocumento17 páginasLa Psicología en El PerúRosmery Caceres HuayllaAún no hay calificaciones

- Psicologia Educacional de Las Matemáticas - Raul Gonzalez MoreyraDocumento16 páginasPsicologia Educacional de Las Matemáticas - Raul Gonzalez MoreyraMario Cárdenas Sánchez100% (1)

- El Constructivismo Sus Fundamentos y Aplicación Educativa - Raul Gonzales MoreyraDocumento8 páginasEl Constructivismo Sus Fundamentos y Aplicación Educativa - Raul Gonzales MoreyraMario Cárdenas SánchezAún no hay calificaciones