Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

!su Retrato!

Cargado por

Omar Ricardo Morales Galindo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

25 vistas4 páginaspedro escamilla

Título original

!Su Retrato!

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentopedro escamilla

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

25 vistas4 páginas!su Retrato!

Cargado por

Omar Ricardo Morales Galindopedro escamilla

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 4

¡Su

retrato!

Pedro Escamilla

Las fiestas de Nochebuena empiezan, como todos saben, en un besugo y

concluyen por una mascarada, como si esta fuera una especie de guión que las

une con el Carnaval, que es la fiesta más clásica que viene luego.

Lo del besugo corresponde perfectamente a una de las exigencias de la gula;

es una caricia que se hace al estómago, como si se le dijera:

—¡Me parece que por esta noche estarás contento!

Y el estómago suele contestar a esta pregunta de un modo ruidoso,

especialmente en aquellos que se han apresurado a contentarle, hartándole.

Porque hay muchos casos prácticos que prueban este aserto.

Después vienen las pascuas y año nuevo: al besugo sucede el pavo, y el capón

de Vizcaya, y el mazapán de Toledo y monjas de San Clemente, con otro

acompañamiento de viandas y de líquidos, siempre para contentar al

estómago, pues no parece sino que esta es la época del año en que se muestra

más exigente.

Todo este ruido y batahola en la que alternan los manjares y los almireces,

zambombas y panderetas, concluye de una manera ruidosa el día, por mejor

decir, la noche del 5 de enero, que es en la que tiene lugar la gran mascarada

de que os he hablado antes.

Desde que la noche tiende por el mundo su manto de tinieblas, como dicen los

poetas, no se oye más que estas palabras:

«A esperar los reyes».

Dicen, los que tratan de dar a esto alguna explicación, que esta tradicional y

nocturna fiesta se refiere o quiere conmemorar la llegada de los tres reyes

magos al portal de Belén, hace diecinueve siglos.

Admito la explicación y no me doy otra, por más que en la expansiva alegría

de las turbas que van a esperar a los monarcas de Oriente, no se

advierta ningún resabio bíblico, ningún signo exterior que nos revele que van

poseídos de cierto espíritu religioso, porque ellos sí, van poseídos de algún

espíritu.

Mientras las turbas de gallegos y no gallegos, pues la verdad es que en tal

noche van mezcladas las nacionalidades, recorren las calles de la villa,

agitando teas resinosas y arrastrando cencerros y latas viejas de petróleo, los

niños se acuestan a esperar también los reyes, pero de una manera más

sosegada y tranquila, algo más interesada, es verdad, pero en la cual resalta la

idea religiosa que debe presidir todos los actos de la niñez.

En la primera edad, esto es, de cuatro a ocho años, hay una tradición que se

conserva en su pureza más primitiva, sin que su texto se altere por nada ni por

nadie.

Todos los niños saben que los reyes magos han de pasar indefectiblemente por

su casa durante la noche del cinco al seis de enero, todos los años, que son

reyes dadivosos, y vienen cargados de regalos expresamente para ellos,

regalos que lisonjearán sus gustos y aficiones.

Si la niñez se hiciera cargo de la ímproba tarea de ir recorriendo unos reyes

honrados, muy fatigados ya por una y otra jornada, todas las calles de todas las

poblaciones de Europa en el breve espacio de unas cuantas horas, no los

esperaría; pero no es así, y antes de meterse en el lecho, oyendo asegurar una y

mil veces a su madre o su nodriza o su doncella, cuidan de poner en balcón,

reja o ventana, una cajita muy adornada, que es donde los magos van a

depositar sus regalos.

Tanto como del adorno de dicha caja, debe uno cuidarse de su amplitud, pues a

mayor tamaño, doble número de regalos.

Esto es una cosa que nadie descuida y que a nadie se oculta cuando tiene cinco

o seis años.

Yo las he tenido también como cada hijo de vecino, y lo prueba el no

haberme muerto, y como uno de los depositarios de aquella tradición piadosa,

al par que golosa e interesada, he esperado también, y no en vano, la llegada

de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El último año, es decir, cuando ya empezaba yo a tener algunos pujos de latín,

y cuando el señor maestro, como entonces se llamaba al que hoy llamamos

profesor, aseguró por medio de una certificación que no estaba ya en el caso

de esperar a los reyes y sí de dedicarme a cosas más graves, me sucedió una

cosa bastante original, de lo que me acordaré mientras viva.

A pesar de la opinión del señor maestro, y consecuente con mi costumbre de

años anteriores, antes de acostarme, en la noche del 5 de enero, coloqué en mi

ventana una caja vacía de regulares dimensiones, esperando con ansiedad cuál

sería el último regalo que me llevarían los reyes.

Con tan risueña esperanza, me dormí: al día siguiente, como todos los

muchachos colocados en idénticas circunstancias, madrugué mucho. Aún iban

las burras por la calle cuando yo abrí mi ventana.

¡Oh, dicha!

Los reyes magos no me habían olvidado.

Pero ¡oh, desgracia!

En vez de las golosinas de otros años que yo esperaba, en el fondo de la caja

no había más que un libro, muy bien encuadernado, eso sí, pero que nada tenía

de turrón ni de mazapán.

Era una gramática latina del padre Hornero.

Mi padre me explicó luego que los reyes dan a cada edad lo que le conviene, y

yo había pasado de la edad de los confites y caramelos.

Hojeando el libro a mis solas aquella mañana, y precisamente en la página

donde comienza el quis vel quid, terror de los estudiantes, se

desprendió una cosa, que yo tomé al punto por una estampa; examinándola

más detenidamente, vi que era una miniatura artísticamente hecha, por más

que representase una señora muy fea, y ya de alguna edad.

Debía ser un retrato; ¿pero cómo estaba allí?

No sé por qué aquel encuentro me produjo cierta repulsión, y cediendo a un

movimiento instintivo me lo guardé, sin dar parte del hallazgo a ninguno de la

casa.

Supe después por mi padre que había comprado el libro en un puesto donde se

venden de lance; tal vez el que se lo vendió al librero no sabía que el retrato

estaba dentro.

En fin, por el pronto la cosa no tuvo más consecuencia que ocultarlo yo de

todo el mundo, y al mismo tiempo que sentía una repulsión hacia el retrato, no

me decidía a desprenderme de él.

Andando el tiempo, aquella repulsión tuvo su razón de ser: el primer día que

me pusieron de rodillas en el aula por no saberme declinación latina, por la

tarde al entrar en mi habitación, tropecé sin querer con el retrato, y eso que lo

tenía muy escondido; aquella señora parecía mirarme de un modo sarcástico,

cual si me dijera:

—¡Hola! ¡Parece que hoy te han sentado las costuras!

Posteriormente, y algo más entrado en latín y en años, jugué y perdí; me

dieron calabazas dos chicas a quienes yo quería mucho; me cayó un día sobre

un hombro un ladrillo, que a poco me rompe la clavícula; otro día de un

resbalón me abrí la frente con una esquina, y consumí no sé cuántos cuartillos

de árnica.

Pues bien, en tales ocasiones, al penetrar en mi habitación, aquel retrato

fatídico y espeluznante me salía al paso, sin saber cual si una fuerza impulsiva

y misteriosa le hiciese salir del fondo del cajón de mi mesa de noche para

gozarse en mis padecimientos morales y materiales, pues siempre me miraba

con el mayor sarcasmo, con el más pronunciado descaro, y a veces se me

figuraba que se permitía hacer ciertos gestos, vedados a las miniaturas.

Muchas veces, en el paroxismo del furor, lo tuve en la mano, dudando entre

hacerlo añicos o arrojarlo por la ventana. Y siempre me contenía algo superior

a mis deseos, algo que yo no acertaba a explicarme, como si aquel pícaro

retrato ejerciese alguna influencia en mi destino. Me casé.

¡Dios perdone a Celestina los malos ratos que me ha dado en el año y medio

que la he llamado mi mujer!

Una pulmonía… etc.

Dios le dé la gloria.

Cuando la conocí vivía con una tía anciana, hermana de su madre; esta, por

asuntos particulares, estaba en un pueblo de la Mancha, de cuyo nombre no

quiero acordarme: la boda se hizo sin su presencia, cosa que no eché de

menos.

Después…

Después de una luna de miel, breve, muy breve, empezaron los disgustos;

Celestina empezó a desenvainar las uñas, y un día…

Un día apareció su madre, que volvía del pueblo, su madre, quince millones de

veces peor que Celestina, con quien tuve que vivir dos años después de la

muerte de mi mujer, en cuyos dos años me dio más disgustos que granos de

pólvora se han quemado desde la invención de esta materia explosible, su

madre, que…

Al verla que venía y se acercaba abriéndome los brazos como las alas un

cuervo, me estremecí de pies a cabeza, y exhalé un grito, un grito agudo y

terrible, como esos que se exhalan en las novelas.

Aquella mujer era… mi mala sombra: era el original del retrato que había

hallado en la gramática de Hornero.

En resumen, el último regalo que me hicieron los reyes magos fue… el retrato

de mi suegra.

¿Te gustó este libro?

Para obtener más e-Books GRATUITOS visita Freeditorial.com

También podría gustarte

- Los Indecibles Pecados de Sor Juana - Parte 1Documento101 páginasLos Indecibles Pecados de Sor Juana - Parte 1DianaRubio100% (7)

- Colección de Charles Dickens: Clásicos de la literaturaDe EverandColección de Charles Dickens: Clásicos de la literaturaAún no hay calificaciones

- Canción de Navidad en prosa: y otros cuentos navideñosDe EverandCanción de Navidad en prosa: y otros cuentos navideñosJosé Luis López MuñozAún no hay calificaciones

- Cuentos Eroticos de Navidad Volumen IIDocumento60 páginasCuentos Eroticos de Navidad Volumen IIapi-3743955100% (7)

- Libro Hijas Del Campo Libro EditadoDocumento39 páginasLibro Hijas Del Campo Libro EditadoElizanyela Molinas GonzalezAún no hay calificaciones

- Cupido Es Un Lobo Feroz - Chloe SantanaDocumento1136 páginasCupido Es Un Lobo Feroz - Chloe SantanaMeli Erazo100% (1)

- Colección integral de Charles Dickens: (Cuento de Navidad, David Copperfield, Grandes Esperanzas, Historias de Fantasmas, Oliver Twist, Historia en dos ciudades, El grillo del hogar)De EverandColección integral de Charles Dickens: (Cuento de Navidad, David Copperfield, Grandes Esperanzas, Historias de Fantasmas, Oliver Twist, Historia en dos ciudades, El grillo del hogar)Aún no hay calificaciones

- Il de Oma: Los Errores de LosfilósofosDocumento105 páginasIl de Oma: Los Errores de LosfilósofosJosé Alejandro Morales ReyesAún no hay calificaciones

- Carbón Rojo - Mónica CastellanosDocumento245 páginasCarbón Rojo - Mónica Castellanostwhftpws59Aún no hay calificaciones

- Minotauro y CentauroDocumento9 páginasMinotauro y CentauroDaniel Medvedov - ELKENOS ABEAún no hay calificaciones

- A Christmas CarolDocumento84 páginasA Christmas CarolLuis Angel Diaz MoralesAún no hay calificaciones

- Cadaveres Chiquititos - Antologia - Vidal, ARG PDFDocumento53 páginasCadaveres Chiquititos - Antologia - Vidal, ARG PDFDiego F. Caicedo SaldarriagaAún no hay calificaciones

- Peri Rossi Cristina - Babel BárbaraDocumento77 páginasPeri Rossi Cristina - Babel Bárbaratrigono de aireAún no hay calificaciones

- Leopoldo Alas Clarin - La Perfecta CasadaDocumento8 páginasLeopoldo Alas Clarin - La Perfecta CasadaMabel RodríguezAún no hay calificaciones

- La Santa Compaña Del Tercio de BarahonaDocumento27 páginasLa Santa Compaña Del Tercio de BarahonaEnrique DíazAún no hay calificaciones

- El Secreto de La AnfitrionaDocumento73 páginasEl Secreto de La AnfitrionaJM ImixAún no hay calificaciones

- Navidad BlancaoscuracasinegraDe EverandNavidad BlancaoscuracasinegraAún no hay calificaciones

- Retrato de Familia, de Alfredo - Sainz - BlancoDocumento5 páginasRetrato de Familia, de Alfredo - Sainz - BlancoAlfredo Sainz BlancoAún no hay calificaciones

- De Mi Rincon-Francisco AcebalDocumento34 páginasDe Mi Rincon-Francisco AcebalEvelin EvyAún no hay calificaciones

- Azara Ana Iriarte El Gran Pez EditorDocumento38 páginasAzara Ana Iriarte El Gran Pez EditorsanonnahuelAún no hay calificaciones

- M.C. Mendoza - Dominus Noctis (Primera Parte)Documento301 páginasM.C. Mendoza - Dominus Noctis (Primera Parte)Cimon Lopez LopezAún no hay calificaciones

- Flox de Los Colores (Elisabetta Gnone)Documento240 páginasFlox de Los Colores (Elisabetta Gnone)Andrea PradoAún no hay calificaciones

- Cuerpos Disidentes - Primer EncuentroDocumento34 páginasCuerpos Disidentes - Primer EncuentroJuan MattioAún no hay calificaciones

- Silvina Ocampo, La RevelaciónDocumento3 páginasSilvina Ocampo, La RevelaciónPalomaAún no hay calificaciones

- Mansilla Los Siete Platos de Arroz Con LecheDocumento0 páginasMansilla Los Siete Platos de Arroz Con LechevonbingenhAún no hay calificaciones

- A6 El CircoDocumento9 páginasA6 El CircodiablokaosAún no hay calificaciones

- Microrrelato NavidadDocumento7 páginasMicrorrelato NavidadServi MrnthaAún no hay calificaciones

- El Hombre de ArenaDocumento151 páginasEl Hombre de ArenanicorodriguezAún no hay calificaciones

- Cancion de Navidad-CHARLES DICKENSDocumento129 páginasCancion de Navidad-CHARLES DICKENSRoberto RomeroAún no hay calificaciones

- MiauDocumento115 páginasMiaumicorig989Aún no hay calificaciones

- Actividad 06 - Algoritmos VoracesDocumento2 páginasActividad 06 - Algoritmos VoracesOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 11 - Algoritmo de DijkstraDocumento13 páginasActividad 11 - Algoritmo de DijkstraOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 09 - Algoritmo de KruskalDocumento9 páginasActividad 09 - Algoritmo de KruskalOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 10 - Algoritmo de PrimDocumento9 páginasActividad 10 - Algoritmo de PrimOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 07 - Algoritmos de Divide y VencerásDocumento2 páginasActividad 07 - Algoritmos de Divide y VencerásOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 05 - Algoritmos de Fuerza BrutaCombinatoriaDocumento2 páginasActividad 05 - Algoritmos de Fuerza BrutaCombinatoriaOmar Ricardo Morales Galindo50% (2)

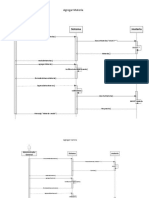

- Act VIII - Diagramas de InstanciasDocumento8 páginasAct VIII - Diagramas de InstanciasOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 03 - Tiempo PolinomialDocumento1 páginaActividad 03 - Tiempo PolinomialOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 01 - Instalando LinuxDocumento21 páginasActividad 01 - Instalando LinuxOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VIII - Diagramas de Secuencia de InstanciasDocumento8 páginasAct VIII - Diagramas de Secuencia de InstanciasOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 01 - Aaron Barr y El Caso Anonymous - EnsayoDocumento2 páginasActividad 01 - Aaron Barr y El Caso Anonymous - EnsayoOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act IV - Diseño ArquitectónicoDocumento6 páginasAct IV - Diseño ArquitectónicoOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Actividad 02 - Medidas de Protección FísicaDocumento2 páginasActividad 02 - Medidas de Protección FísicaOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Tarjetas CRCDocumento4 páginasAct VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Tarjetas CRCOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VI - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Diccionario de DatosDocumento4 páginasAct VI - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Diccionario de DatosOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Diccionario de DatosDocumento10 páginasAct VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Diccionario de DatosOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Modelo SemánticoDocumento2 páginasAct VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Modelo SemánticoOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VI - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Tarjetas CRCDocumento3 páginasAct VI - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Tarjetas CRCOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VI - Diagramas de SecuenciaDocumento13 páginasAct VI - Diagramas de SecuenciaOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VI - Diagramas de Secuencia Del SistemaDocumento20 páginasAct VI - Diagramas de Secuencia Del SistemaOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act V - Diagramas de Secuencia Del SistemaDocumento11 páginasAct V - Diagramas de Secuencia Del SistemaOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act V - Casos de Uso e Identificación de ActoresDocumento18 páginasAct V - Casos de Uso e Identificación de ActoresOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act IX - Contratos de OperaciónDocumento12 páginasAct IX - Contratos de OperaciónOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Diccionario de ClasesDocumento2 páginasAct VII - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Diccionario de ClasesOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act VI - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Modelo SemánticoDocumento2 páginasAct VI - Actores Del Sistema y Modelo de Datos - Modelo SemánticoOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act III - Ingeniería de Requerimientos - SRS - Ieee830Documento27 páginasAct III - Ingeniería de Requerimientos - SRS - Ieee830Omar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act IV - Casos de Uso e Identificación de ActoresDocumento16 páginasAct IV - Casos de Uso e Identificación de ActoresOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act II - Ingeniería de Requerimientos - SRS - Ieee830Documento18 páginasAct II - Ingeniería de Requerimientos - SRS - Ieee830Omar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act II - Ingeniería de Requerimientos - RecursosDocumento1 páginaAct II - Ingeniería de Requerimientos - RecursosOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Act III - Ingeniería de Requerimientos - RecursosDocumento1 páginaAct III - Ingeniería de Requerimientos - RecursosOmar Ricardo Morales GalindoAún no hay calificaciones

- Principales Religiones Del MundoDocumento11 páginasPrincipales Religiones Del MundoMariluz Susana Navarro LabraAún no hay calificaciones

- VACACIONESDocumento3 páginasVACACIONESCanciller Diócesis de La Dorada-GuaduasAún no hay calificaciones

- Pelic ROGERDocumento16 páginasPelic ROGERagos PlzAún no hay calificaciones

- ARREBATARDocumento39 páginasARREBATARCesar Augusto Paredes GuerreroAún no hay calificaciones

- Alteraciones y Omisiones en La NVIDocumento18 páginasAlteraciones y Omisiones en La NVIJosé Luis Vélez DelgadoAún no hay calificaciones

- Tema Gozosos en Todo TiempoDocumento3 páginasTema Gozosos en Todo TiempoNatanaelAún no hay calificaciones

- Cristianismo SuperficialDocumento14 páginasCristianismo SuperficialTerry BogardAún no hay calificaciones

- Cómo Comportarse en La MisaDocumento16 páginasCómo Comportarse en La MisaAlejandro Valle SalgadoAún no hay calificaciones

- Exp.9 de Activ.4 de 5°Documento3 páginasExp.9 de Activ.4 de 5°Martín Leonardo Lacuta VaraAún no hay calificaciones

- Cartas A Mi AmadoDocumento4 páginasCartas A Mi AmadoFLORAún no hay calificaciones

- Objetos Liturjicos 2Documento1 páginaObjetos Liturjicos 2Milenka Torres GomezAún no hay calificaciones

- Modulo Unidad 3Documento20 páginasModulo Unidad 3gustavoAún no hay calificaciones

- Leccion 6-DelegracionDocumento6 páginasLeccion 6-DelegracionDr. Sergio Oscar AlunniAún no hay calificaciones

- La Matanza de La Noche de San Bartolomé - Salvación PredestinadaDocumento6 páginasLa Matanza de La Noche de San Bartolomé - Salvación PredestinadaJosé Teodulfo AlPaAún no hay calificaciones

- La Importancia Que Dios Da A Los Niños DevocionalDocumento2 páginasLa Importancia Que Dios Da A Los Niños DevocionalJonathan SánchezAún no hay calificaciones

- 11 Undecima HoraDocumento4 páginas11 Undecima Horajhorgelys MorlesAún no hay calificaciones

- Tema Celula Pais Abril 2020Documento2 páginasTema Celula Pais Abril 2020Kero GarzonAún no hay calificaciones

- La Iglesia y El Pecado SocialDocumento33 páginasLa Iglesia y El Pecado SocialRaul ZaldivarAún no hay calificaciones

- Que Es TeologíaDocumento10 páginasQue Es TeologíaCleider Dayan100% (1)

- 02 LR Matematicas Modulo 7 PDFDocumento13 páginas02 LR Matematicas Modulo 7 PDFAcad Art ScherzandoAún no hay calificaciones

- Testimonio de Marge DayDocumento3 páginasTestimonio de Marge DaySilvia BlacudAún no hay calificaciones

- San JoséDocumento18 páginasSan JoséJorge Marquez100% (1)

- Encuentro JGH 1Documento6 páginasEncuentro JGH 1OSCAR FRAGAAún no hay calificaciones

- Historia Del DerechoDocumento7 páginasHistoria Del DerechoKarinaa V.CAún no hay calificaciones

- Dia 5Documento1 páginaDia 5Evelyn EscobedoAún no hay calificaciones

- Unidad 3 La Antigüedad ClasicaDocumento4 páginasUnidad 3 La Antigüedad ClasicaNikaury Bido valdezAún no hay calificaciones

- Iglesia Pueblo de Dios - Papa FranciscoDocumento2 páginasIglesia Pueblo de Dios - Papa FranciscoFernando LopezAún no hay calificaciones