Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Articulo-Teoria PsicodinamicaPeplau PDF

Articulo-Teoria PsicodinamicaPeplau PDF

Cargado por

Michel GuevaraTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Articulo-Teoria PsicodinamicaPeplau PDF

Articulo-Teoria PsicodinamicaPeplau PDF

Cargado por

Michel GuevaraCopyright:

Formatos disponibles

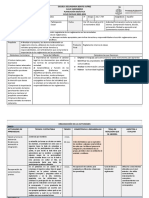

Tecnología y Humanización de los Cuidados.

Una mirada

desde la Teoría de las Relaciones Interpersonal

Claudia Patricia Arredondo-González1, José Siles-González2

1

Enfermera. Becaria del Doctorado en Enfermería y Cultura de los Cuidados, Universidad de

Alicante, España.

2

Profesor, Departamento de Enfermería, Universidad de Alicante, España

RESUMEN

El propósito de este artículo es mostrar cómo la deshumanización de los cuidados de

enfermería no se debe sólo a la tecnología, sino que es multifactorial, además, resaltar las

relaciones interpersonales en la práctica humanizada. Para esto, a manera de orientación

metodológica, se aborda la teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard E. Peplau

como paso previo a la enumeración de los factores deshumanizantes que confluyen en el

medio hospitalario y han sido identificados en la bibliografía. Asimismo, se desarrolla una

reflexión sobre la función de la tecnología como un medio para la humanización de los

cuidados. Finalmente, se muestra la teoría de las relaciones interpersonales como base

teórica para la humanización de la atención de enfermería, tanto en la formación como en

práctica profesional. Esta teoría, claramente entiende el recurso tecnológico como medio y

posiciona al paciente como fin único del cuidado de enfermería.

Palabras clave: Cuidados de enfermería, Humanización, Tecnología, Relaciones

interpersonales.

Introducción

Este artículo pretende mostrar que la deshumanización imperante en el contexto

institucional sanitario es consecuencia de varios factores. Así mismo, reflexiona sobre la

incidencia de la tecnología en la deshumanización del cuidado. Parte de las siguientes ideas:

(1) El modelo teórico de las relaciones interpersonales puede orientar el cuidado de

enfermería humanizado, más aún, en medios ambientes tecnológicos. (2) La

deshumanización en el contexto institucional es consecuencia de varios factores. (3) La

tecnología no es por si sola la causa única del proceso de deshumanización en el entramado

sanitario.

Relaciones Interpersonales

Pasaron cien años desde que Florence Nigthingale escribiera sus Notas sobre Enfermería,

hasta la publicación de la teoría de las relaciones interpersonales de Hidegard E. Peplau. La

teoría de Peplau se refiere a la relación entre una persona con necesidad de ayuda y una

enfermera formada adecuadamente para reconocer sus necesidades e intervenir

terapéuticamente (Peplau, 1990; Kérouac y cols, 1996). De acuerdo con Peplau, la relación

establecida es recíproca, por lo que las acciones de enfermería no son sólo en, para y hacia

el paciente, sino con él, e implica respeto, desarrollo y aprendizaje para ambos (Peplau,

1990). Este modelo teórico humanista se inscribe en el paradigma de la integración, es

decir, orienta a la enfermera a reconocer en cada persona su componente biológico,

psicológico, cultural, social y espiritual y dirige el cuidado a sus dimensiones, físico, social y

mental (Kérouac et al, 1996).

En su teoría, Peplau describe cuatro fases de relación enfermera–paciente, proceso que

aunque implique ejecución de técnicas, procedimientos y utilización de dispositivos, no

puede considerarse sólo técnico, sino interpersonal (Peplau, 1990).

Estas etapas son: orientación, identificación, explotación y resolución. Es necesario recalcar

que las diferentes fases no son estáticas ni se presentan y superan en estricto orden, más

bien, se superponen unas con otras y pueden concurrir de manera simultánea (Peplau,

1990; Simpson, 1992; Werner y Rouslin, 1996; Marriner y Raile, 2003). En la relación

www.laenfermerahoy.com.ar – Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata

interpersonal, la enfermera de forma flexible, se moviliza y asume distintas funciones y

roles, además, utiliza al máximo sus habilidades, conocimientos y recursos para ayudar al

enfermo.

El proceso de relación, aunque se presente por etapas, es continuo. Tiene lugar como un

compromiso entre dos personas, cuyo lecho es el conocimiento enfermero y la necesidad de

ayuda del paciente. Este modelo teórico, caracterizado por la atención centrada en el

paciente, puede ser utilizado en la enfermería a todos los niveles (Kérouac et al, 1996).

No obstante, para la aplicación de un modelo teórico, en primer lugar, se debe tener claridad

sobre lo que es la profesión. Para Peplau la enfermería es: "Un proceso significativo,

terapéutico e interpersonal. Funciona de forma cooperativa con otros procesos humanos que

hacen posible la salud de los individuos (...). La enfermería es un instrumento educativo,

una fuerza de maduración que aspira a fomentar el progreso de la personalidad en dirección

a una vida creativa, constructiva, personal y comunitaria" (Peplau, 1990: 14). El cuidado de

enfermería es concebido entonces, como un proceso dinámico en cuanto a que la relación

enfermera-paciente cambia y a medida que cambia, se transforman a la vez, enfermera y

paciente.

El cuidado de enfermería no es un acto aislado, ni está suspendido en el vacío. Tiene lugar

en contextos sociales, institucionales y en redes de relaciones que le confieren significado.

Por esta razón, la enfermera como instrumento terapéutico y experto técnico, debe tener

conocimientos, clarificar sus valores y estar comprometida con el cuidado.

Podrá utilizar los recursos disponibles, y todos los avances tecnológicos para mantener la

vida y la dignidad de los pacientes (Peplau, 1990). Cada encuentro entre enfermera y

paciente, orientado por este modelo teórico, es una oportunidad transformadora y

dignificante por su esencial contenido humanístico. Una oportunidad de relación, madurez,

aprendizaje y crecimiento mutuo.

Factores que interactúan en la deshumanización

En ocasiones, el contexto dificulta la relación enfermera-paciente y la deshumanización del

cuidado aparece como un asunto multifactorial. Profesionales y estudiantes del área de la

salud, han tratando de encontrar y explicar las causas a la pérdida de humanismo en el

ámbito asistencial. Médicos, enfermeras y docentes en España y otros países, se preguntan

y reflexionan continuamente sobre qué, quién o quiénes son los responsables de que el

paciente haya dejado de ser el centro, el fin en sí mismo de la asistencia sanitaria y se

convierta en un medio, vulnerando su dignidad (Barnard y Sandelowki, 2001; Arroyo, 2001;

Quero, 2004; Hospital y Guallart, 2004). Estas autoras coinciden, como veremos, en que

existen múltiples factores que interactúan entre sí en la deshumanización del cuidado,

además, en que la responsabilidad de tal fenómeno es compartida por el entramado social,

la estructura sanitaria, la formación académica, la hegemonía técnica y el propio paciente.

Entramado Social

Sobre el entramado social, puede decirse que el proceso de globalización ha desencadenado

en un choque de valores entre la cultura empresarial de las instituciones sanitarias y las

instancias sociopolíticas. La primera promueve valores como la tenacidad, la eficiencia y la

lealtad y las otras, la participación, el respeto, el bien común y la equidad. Estas variables

resultan contrapuestas (Hospital y Guallart, 2004). Al parecer, a nivel general, predominan

valores técnicos-científicos y otros intereses sobre la calidad y la calidez que debería imperar

en la atención sanitaria. El entramado social no se refiere a un área local específica.

Relaciones virtuales protagonizan la actual era tecnológica, donde satélites actúan como

nodos de una red universal que difunde, fomenta y sostiene la idea de que las personas sólo

son importantes en la medida que respondan, de manera útil, a un pedido social con base a

cánones establecidos de productividad. Es probable que las organizaciones e instituciones de

salud no sean ajenas a estos preceptos y se sumen a ellos mediante la realización de la

práctica sanitaria indiferente.

www.laenfermerahoy.com.ar – Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata

Estructura sanitaria

En la organización y funcionamiento en el interior de las estructuras sanitarias, se

encuentran algunos factores que influyen en la práctica deshumanizante. Entre ellos destaca

que el hospital funciona, en general, de la misma manera para todos los pacientes, por

tanto, no hay asistencia individualizada. La persona enferma, al ingresar a un servicio

sanitario, pierde su identidad y se le reconoce como carga y estadística (Hospital y Guallart,

2004). Por ejemplo, puede adoptar la identidad de diabético, infartado o amputado y hacer

parte de tablas y porcentajes hospitalarios.

Un estudio realizado por enfermeras en el servicio quirúrgico de un hospital en Brasil, da

cuenta de cómo durante la estancia del paciente, se ignoran sus problemas individuales y es

tratado como un caso más, de tal manera que, su trato y tratamiento es impersonal (Heluy

de Castro y cols, 2004). Al no conocer las necesidades individuales del paciente y sólo

considerar las relativas a su dolencia, aplicando protocolos y guías generales de atención, se

está restando importancia y reconocimiento a la persona que requiere cuidado.

Otro factor deshumanizante en la estructura sanitaria, lo representa las estrategias de

gerencia y gestión puestas en marcha por las instituciones de salud. Las altas tecnologías,

producto de la prioritaria inversión de las instituciones para modernizar los servicios

asistenciales y proporcionar diagnósticos y tratamientos "oportunos", pueden introducir

graves desequilibrios en la vida humana, provocando consecuencias desastrosas al aplicarse

simplemente porque se dispone de ellas, no porque las necesidades individuales del enfermo

las justifiquen (Escudero, 2003; Hospital y Guallart, 2004). Favorecer la atención centrada

en la tecnología más que en la persona, conduce a los profesionales de la salud a perpetuar

del fenómeno deshumanizante en los medios ambientes sanitarios.

Igualmente, los sentimientos de frustración y descontento que genera en el personal de

salud la dirección de la institución basada fundamentalmente en el centralismo, así como

criterios economicistas de productividad, eficiencia y competencia, como el aumento de

número de pacientes y la rotación constante del personal, por citar algunos, diluyen el

compromiso con el cuidado, incidiendo en la deshumanización (Hospital y Guallart, 2004;

Escudero, 2003). El afán competitivo en términos de eficiencia, y las relaciones de poder que

pueden tener lugar dentro de la institución, obstaculizan la relación entre la enfermera y el

paciente, anula la comunicación efectiva entre ambos y sólo tiene cabida la ejecución de

técnicas, así que no hay tiempo para conocer y menos para responder a las necesidades no

fisiológicas. No hay tiempo para el cuidado y la atención es impersonal (Hospital y Guallart,

2004; Kérouac et al, 1996). Un eslabón más en esta cadena de factores deshumanizantes es

la rutina y la desmotivación en la que suele entrar el profesional de salud (Hospital y

Guallart, 2004). Es posible que una relación fundada en la rutina, la indolencia e

indiferencia, despoje al paciente de su dignidad y haga que la enfermera pierda su self.

Formación y Práctica Enfermera

La formación centrada en el desarrollo de habilidades técnicas, con escasos contenidos

filosóficos o antropológicos humanistas tiene como resultado, profesionales con elevado

saber científico y gran pericia técnica, pero a veces, incapaces de reconocer a la persona

enferma como fin en sí misma (Santos, 2001). Además de conocimientos científicos y

técnicos, las enfermeras requieren lo que Arroyo (2001) llama algo más, y que define como

valores. La importancia de los valores en la profesión de enfermería puede asentarse, como

bien explica Collière (1982), en que la enfermaría es una profesión cuyas claves son los

comportamientos y las actitudes. Es decir, el cuerpo sólido de conocimientos propios de la

formación en enfermería, parece requerir de cierto sustrato para que el cuidado sea natural

y dignificante, es posible que tal esencia sean los valores que una vez aprehendidos son

practicados.

La aparente carencia de contenidos filosóficos en los currículos académicos no es el único

factor deshumanizante que se deriva de la formación de los profesionales. Los programas

académicos están paralelamente acompañados por el denominado "currículo oculto", el cual,

no consta en el diseño ni objetivos de los cursos. De este no se tiene conciencia, así mismo,

es inevitable y muchas veces incongruente con los objetivos del programa (Escudero, 2003).

El currículo oculto son las actitudes, expresiones y actuaciones que pueden identificar, y

aprender de manera espontánea los estudiantes de sus profesores. Por tanto, al no contar

con una formación ideológica clara en los cuidados de enfermería, el profesional estará

inmerso en medio de sistemas y valores que interactúan e interfieren mutuamente, así que,

www.laenfermerahoy.com.ar – Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata

el cuidado de enfermaría puede adoptar cualquier orientación o cualquier influencia (Collière,

1982). La atención generalizada y el trato impersonal es una de las orientaciones que puede

adoptar la enfermera, respondiendo a los valores e intereses competitivos y economicistas

de las organizaciones. Sin embargo, el profesional con valores propios, ha de ser capaz de

cambiar la situación cuando los sistemas e intereses institucionales no muestren respeto por

la dignidad humana (Arroyo, 2001).

Hegemonía técnica

El papel de la técnica dentro del fenómeno de deshumanización de los cuidados, parece

presentar cierta hegemonía en la formación y la práctica de las enfermeras. La técnica se

refiere a la formación de un sistema comprendido por estructuras humanas, organizativas,

políticas y económicas, cuyo propósito es una absoluta eficiencia de los métodos y los

medios (Barnard y Sandelowski, 2001). Diferentes aspectos de la enfermería y la atención

en salud están determinados de acuerdo con las demandas técnicas. Barnard y Sandelowski

(2001), afirman que la técnica ha estructurado, cada vez más, la conducta humana colectiva

y ha influido en las vidas individuales, las culturas y las perspectivas profesionales. También

señalan, que la técnica no atiende a fenómenos como la diferencia individual y cultural y que

el propósito de la técnica es reproducirse a sí misma, es el centro de su propia atención.

Para estas autoras, los protocolos que se plantean para enseñar el cuidado de enfermería,

facilitan el aprendizaje y desarrollo de técnicas, no el aprendizaje de lo que es

verdaderamente el cuidado. Además argumentan: "Debido a la técnica puede haber un

sobre énfasis de la eficiencia, la especialización de la práctica y el desarrollo de la

conformidad y la homogeneidad del producto, en el proceso y en el pensamiento (...) es la

técnica, no los objetos tecnológicos lo que debemos confrontar ya que hemos delegado a la

técnica el poder de la toma de decisiones y nos hemos apoyado en la técnica para

desarrollar nuestro estatus profesional." (Barnard y Sandelowski, 2001: 373).

Según Collière (1982), desde finales del siglo XIX las nuevas formas de organización del

trabajo, han empobrecido gradualmente los cuidados de enfermería, convirtiéndolos en

actos aislados, estereotipados y casi ficticios, con efectos para los pacientes y para el

cuidador, quien cada vez está menos implicado en el proceso de relación interpersonal que

sustenta su profesión. Parece que el cuidado ha quedado reducido a la sola ejecución de

técnicas.

Es así como la enfermería es identificada socialmente más como un oficio técnico y

tecnológico que profesional. Consecuentemente, la equiparación de la enfermería con un

hacer técnico, puede explicar en parte, la razón por la que carga con la responsabilidad de la

deshumanización, despersonalización y cosificación de los pacientes, es decir, con la

privación del reconocimiento de su individualidad y dignidad humana (Barnard y

Sandelowski, 2001).

La atención de enfermería centrada en el paciente, no tiene cabida en el culto a la técnica,

donde la enfermera se ve y es vista, sólo como ejecutora de procedimientos. Esto se ilustra

claramente cuando Quero afirma que en España, "la sanidad y los cuidados se medicalizaron

hasta tal punto, que los que debimos ser "cuidadores de hombres y de mujeres", enfermeros

y enfermeras, perdimos nuestra identidad y nos convertimos en Ayudantes Técnicos

Sanitarios... sin apenas identidad profesional" (2004: 57). Al estar supeditado a la

estructura organizativa de la institución sanitaria y carecer de identidad, parece que el

profesional es degradado a mero instrumento, de esta manera, fácilmente tratará como

objetos a cuantos de él dependen cumpliendo con los objetivos de eficiencia y productividad

institucionales.

El paciente

El cuidado no se da en el vacío, tiene lugar en un contexto y en redes de relaciones. Por

tanto, también existen elementos que dependen del paciente y que operan en concierto con

los demás aspectos ya citados en el escenario sanitario de la práctica deshumanizada. Entre

ellos están su falta de confianza en el personal y sus elevadas expectativas de curación en

entorno a los desarrollos y adelantos tecnológicos que restan importancia al cuidado

(Santos, 2001). El paciente parece centrar su atención, confianza e interés en los aparatos

tecnológicos que le rodean y no en los profesionales que le cuidan.

www.laenfermerahoy.com.ar – Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata

Como expresa Bermejo "El enfermo y el profesional se encuentran unidos solamente por

aparatos, tubos y demás instrumentos terapéuticos, paulatinamente se ha ido depositando

la confianza en los medicamentos e instrumentos accesorios en lugar de en la persona"

(2003: 18- 19). Es posible que el elevado interés y confianza del paciente en la tecnología

para su curación, le distancie de la enfermera y sólo puede relacionarse con ella como si

ésta formara parte del instrumental y la maquinaria que tiene a disposición para la

satisfacción de sus necesidades.

La tecnología como medio en la humanización de los cuidados

En ocasiones, por una necesidad sentida, las personas se tratan a sí mismos como objetos,

separando su esencia humana de su cuerpo, lo que les permite vivenciar tratamientos y

procedimientos invasores, tal como la repetitiva exploración vaginal e inseminación artificial

a una mujer infértil que se somete a tratamiento para alcanzar la maternidad (Barnard y

Sandelowski, 2001). Desde esta perspectiva, parece que la paciente al percibirse como

objeto, distinto a que sea tratada como uno, le facilita la experiencia de tratamiento. En este

caso, hacer realidad el deseo humano de ser madre, como en otros casos, la tecnología es el

único medio que lo permite. De esta manera, la tecnología o un artefacto tecnológico, no es

negativa en sí misma, lo que le da un determinado significado es su uso y aplicación, es el

contexto, quien lo usa y quien lo necesita (Barnard y Sandelowski, 2001). Estas autoras

explican que una vez finalizado el tratamiento de fertilidad para lograr el embarazo y

nacimiento del hijo, el cuerpo de la mujer deja de ser objeto para ella misma y nuevamente

recupera su auto reconocimiento de ser humano (Barnard y Sandelowski, 2001). En síntesis,

parece que los profesionales al igual que los instrumentos, se encuentran al servicio de los

pacientes. En conjunto, los conocimientos de los profesionales, las técnicas e instrumentos

se emplean para la satisfacción de una necesidad humana. De esta manera, aunque el

paisaje sea altamente tecnológico, una relación terapéutica humanizada puede tener lugar

dignificando el contexto, es decir, reconociendo la dignidad humana del paciente (García y

Alarcos, 2002).

La enfermera se encuentra en un lugar privilegiado con respecto a la tecnología y el paciente

y puede hacer la diferencia entre la atención humanizada y la que no lo es. Como señalan

Barnard y Sandelowski: "la enfermera es el puente que une la tecnología con la atención de

salud humana y tiene la responsabilidad de mantener la humanidad en medios ambientes

tecnológicos (...), se ve a sí misma como mediadora entre dos fuerzas aparentemente

irreconciliables y distintas, la humanidad y la tecnología" (2001: 371- 372). La

deshumanización se caracteriza, entonces, por el trato a los pacientes como extensiones de

la maquinaria, no como lo que son, usuarios y beneficiarios de la misma.

Si bien es cierto que la tecnología facilita la manera de realizar un trabajo, el carácter

humanizante o deshumanizante de los cuidados mediados por instrumentos tecnológicos

parece ser otorgado por el significado cultural que se le atribuye al contexto de uso, a la

acción e intención de quien conoce y opera los distintos instrumentos y a la aceptación que

haga el paciente o usuario de esos recursos tecnológicos. Es decir, es la elección y la

interpretación cultural lo que determina lo que es o no es humano y lo que está o no

humanizado (García y Alarcos, 2002). De esta manera, la deshumanización del cuidado en

ambientes tecnológicos, al parecer no se debe a la tecnología en sí misma, sino, a lo que se

entiende por atención humana, natural y digna.

La tecnología no es necesariamente opuesta a la atención humanizada, más bien, es

complementaria (Barnard y Sandelowski 2001; Escudero, 2003). Mediante el uso, los

artefactos son, de cierta manera, dotados de humanidad por su usuario, quien en definitiva,

es el que determina como relacionarse con el instrumento y con el paciente. Por lo tanto, la

tecnología puede en sí misma ser un factor humanizante. Desde esta óptica, algunos autores

insisten en que son las personas o grupos culturales quienes definen lo que es humano

dentro de una relación, y definen también lo que es tecnología (Barnard y Sandelowski,

2001).

Como explica Bermejo (2003), en el ámbito clínico, es plausible que el principal elemento

deshumanizador del cuidado, sea el aumento de las relaciones funcionales más que

personales. En general, para lograr la atención humanizada en medios tecnológicos, se

requiere que la utilización de instrumentos y técnicas en los cuidados de enfermería, no se

disocie del soporte de la relación interpersonal (Barnard y Sandelowski, 2001).

www.laenfermerahoy.com.ar – Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata

Conclusiones

Después de Nightingale, se inician las teorías y modelos en enfermería con Peplau en 1952 y

su teoría de las relaciones interpersonales, la cual se caracteriza por un invaluable contenido

humanista de aplicación en enfermería a todos los niveles. A partir de aquí, en los modelos y

teorías de enfermería ha sido un tema de interés la humanización de los cuidados (Kérouac

et al, 1996).

El fenómeno de deshumanización de los cuidados, como se ha tratado de mostrar, es el

resultado de una red de factores asociados, entrelazados e interactuantes que se

desprenden en parte, del orden social y de la dinámica y organización de las instituciones

sanitarias, otros de la formación y consecuente práctica de los profesionales y algunos más

de los pacientes. Es posible que exista sinergismo entre los factores deshumanizantes y se

encuentren conectados unos a otros, como causas y consecuencias unos de otros. Por todo

esto, humanizar la salud, es un proceso complejo que va desde la política hasta la cultura, la

organización sanitaria y la formación de los profesionales (Bermejo, 2003).

Así pues, los valores humanistas deben formar parte de los contenidos de planes

académicos, para que en conjunto con los conocimientos científicos y técnicos, el profesional

se relacione de manera interpersonal con el paciente.

La teoría de Peplau, en este sentido, es una propuesta válida para su uso tanto en la

formación como en la práctica profesional de las enfermeras. Conferir significado a la

relación enfermera-paciente y que el cuidado sea digno, dentro de un contexto tecnológico,

es decir, centrado en el paciente y no en lo accesorio, sólo requiere del encuentro entre un

profesional con formación humanista, es decir, capaz de elegir sus fines y decidir cuales son

los medios más idóneos para conseguirlos, transformando si es necesario, su propio medio y

cambiándose a si mismo (García y Alarcos, 2002), y el paciente con confianza en el personal

que le atiende.

En definitiva, la humanización del cuidado en contextos tecnológicos en gran medida

requiere el reconocimiento de los avances y desarrollos tecnológicos como medios, no fines,

para la atención y el cuidado de las personas. La tecnología a veces, es el único medio por el

cual se pueden satisfacer deseos humanos, por lo tanto no es la tecnología la responsable de

la pérdida de humanidad en los ambientes tecnológicos, al parecer la responsabilidad

descansa más en la técnica.

La calidad del encuentro entre la enfermera y el paciente hace la diferencia entre una

práctica humanizada y otra instrumental, por esto, una relación interpersonal, más allá de la

ejecución de procedimientos y técnicas, es como lo explica Peplau (1990), una oportunidad

de crecimiento y maduración para el paciente y la propia enfermera. La teoría de las

relaciones interpersonales, puede servir como pilar en el cual sustentar las actuaciones de la

enfermera y conferir significado a su relación con el paciente.

Por ultimo, dejar de abrazar la técnica y lograr el compromiso con el cuidado, estableciendo

una relación centrada en el paciente y no en la tecnología, es en definitiva el objetivo para la

atención humanizada y en esto resulta fundamental una comunicación clara y fluida, que

permita las fases del proceso de relaciones identificadas y descritas por Peplau para quien,

como se ha dicho, la enfermería es un proceso importante, terapéutico e interpersonal que

hace posible la salud (1990).

Bibliografía

Arroyo Gordo Mª (2001). Calidad y Humanización de los Cuidados. Metas de Enfermería,

39:26-31. [ Links ]

Barnard A, Sandelowski, M (2001). Technology and humane care: (ir) reconcilable or

invented diference? Journal of Advanced Nursing, 34 (3):367-375. [ Links ]

Bermejo Higuera J (2003). Qué es humanizar la salud. Por una asistencia sanitaria más

humana. Madrid: San Pablo. [ Links ]

Collière M (1993). Promover la vida. De la práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados

de Enfermería. Madrid: McGraw- Hill/Interamericana. [ Links ]

www.laenfermerahoy.com.ar – Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata

Escudero Rodríguez B (2003). Humanismo y Tecnología en los Cuidados de Enfermería

desde la Perspectiva Docente. Enfermería Clínica, 13 (3):164-170. [ Links ]

García Férez J, Alarcos Martínez F (2002). Diez palabras clave en humanizar la salud.

Navarra: Verbo Divino. [ Links ]

Heluy De Castro C, De Faria T, Felipe Cabañero R, Castelló Cabo M (2004). Humanización de

la Atención de Enfermería en el Quirófano. Index de Enfermería, 13:44-45. [ Links ]

Hospital Ibáñez Mª, Guallart Calvo R (2004). Humanización y tecnología sanitaria ante el

proceso Final de la Vida. Index de Enfermería, 46 (13):49-53. [ Links ]

Kérouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F (2001). El Pensamiento enfermero.

Barcelona: Masson. [ Links ]

Marriner Tomey A, Raile Alligood M (2003). Modelos y Teorías en Enfermería. Quinta edición.

Madrid: Mosby. [ Links ]

Peplau H (1990). Relaciones Interpersonales en Enfermería. Un marco de referencia

conceptual en enfermería psicodinámica. Barcelona: Salvat. [ Links ]

Quero Rufián A (2004). Formación, humanismo y humanización. Metas de Enfermería, 7 (3):

55-58. [ Links ]

Santos Hernández A (2001). Humanización de la Atención Sanitaria, Retos y Perspectivas.

[sitio en internet] Disponible en

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=754843&orden=38064& info=link [Acceso

el 20 de marzo 2007]. [ Links ]

Simpson H (1992). Modelo de Peplau. Aplicación Práctica. Barcelona: Masson-Salvat

Enfermería. [ Links ]

Werner Otoole A, Rouslin Welt S (1996). Teoría Interpersonal en la Práctica de la

Enfermería. Trabajos Seleccionados de Hidegard E. Peplau. Barcelona: Masson. [ Links ]

Dirección para correspondencia:

Claudia Patricia Arredondo-González.

Departamento de Enfermería.

Campus de Sant Vicent del Raspeig.

AP 99-E, 03080, Alicante, España

cpag@alu.ua.es

Manuscrito recibido el 29.09.2008

Manuscrito aceptado el 10.10.2008

www.laenfermerahoy.com.ar – Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata

También podría gustarte

- Informe Psicologico Ideación SuicidaDocumento12 páginasInforme Psicologico Ideación SuicidaClaudia Marcela Martinez Ospina100% (3)

- Guia para Control de InfeccionesDocumento116 páginasGuia para Control de Infeccionesabastecimiento HacAún no hay calificaciones

- II congreso internacional de investigación, formación & desarrollo enfermero: Caminando hacia nuevos horizontesDe EverandII congreso internacional de investigación, formación & desarrollo enfermero: Caminando hacia nuevos horizontesAún no hay calificaciones

- Motivación Del Pensamiento Integrador Del Gerente Educativo en El Desempeño Docente: Una Visión CompartidaDocumento158 páginasMotivación Del Pensamiento Integrador Del Gerente Educativo en El Desempeño Docente: Una Visión CompartidacarloalbarranAún no hay calificaciones

- Acuerdo Gubernativo 509-2001.manejo de Desechos Sólidos HospitalariosDocumento12 páginasAcuerdo Gubernativo 509-2001.manejo de Desechos Sólidos HospitalariosJor VelAún no hay calificaciones

- Juramento para Enfermeras de Florence NightingaleDocumento1 páginaJuramento para Enfermeras de Florence NightingaleLucio SolotzzoAún no hay calificaciones

- Perfil de La Enfermera Administrativa, Educativa eDocumento17 páginasPerfil de La Enfermera Administrativa, Educativa eMark AlexanderAún no hay calificaciones

- Deberes de EnfermeríaDocumento12 páginasDeberes de EnfermeríaLandy Solis100% (1)

- Carro RojoDocumento14 páginasCarro Rojojose armando100% (1)

- Enfermeria TransculturalDocumento6 páginasEnfermeria TransculturalMarilyn VanessaAún no hay calificaciones

- Bajo Peso Al NacerDocumento17 páginasBajo Peso Al NacerAngelica HurtadoAún no hay calificaciones

- Place Marco TeoricoDocumento18 páginasPlace Marco TeoricoMaria del Rosario Rodríguez RodríguezAún no hay calificaciones

- Cultura y Cuidados de EnfermeríaDocumento17 páginasCultura y Cuidados de EnfermeríaIsaac YajureAún no hay calificaciones

- 8AF3-Manual de Procedimientos PDFDocumento103 páginas8AF3-Manual de Procedimientos PDFFernando QuirozAún no hay calificaciones

- Introduccion A Places Parte 1Documento19 páginasIntroduccion A Places Parte 1Laura Elena MirelesAún no hay calificaciones

- Sistema Integral de Urgencias 2Documento6 páginasSistema Integral de Urgencias 2maestru_21Aún no hay calificaciones

- Unidad 2Documento6 páginasUnidad 2Alondra Lugo ArellanoAún no hay calificaciones

- Practica de Enfermeria 20 (1) .....Documento10 páginasPractica de Enfermeria 20 (1) .....EliasAún no hay calificaciones

- Norma Tcnica Unidad Cuidados IntensivosDocumento94 páginasNorma Tcnica Unidad Cuidados IntensivosCarlos GonzalezAún no hay calificaciones

- Cuidado HumanizadoDocumento57 páginasCuidado Humanizadopatricia_tc22453Aún no hay calificaciones

- Cuestionario Comunitaria IIDocumento6 páginasCuestionario Comunitaria IIberthaAún no hay calificaciones

- Cuidados Holísticos Del Paciente GeriátricoDocumento6 páginasCuidados Holísticos Del Paciente Geriátricoval93297790Aún no hay calificaciones

- Unidad de Cuidados PediátricosDocumento16 páginasUnidad de Cuidados PediátricosAlan Flores100% (1)

- Organizaciones Nacionales Equipo 4Documento25 páginasOrganizaciones Nacionales Equipo 4Betsi Lissa HernandezAún no hay calificaciones

- Administracion de MedicamentosDocumento69 páginasAdministracion de MedicamentosAnonymous dEjNIu5SAún no hay calificaciones

- El Proceso Tanatológico Ante El Paciente en Fase TerminalDocumento10 páginasEl Proceso Tanatológico Ante El Paciente en Fase TerminalAngel MedinaAún no hay calificaciones

- Cuidados Geriátricos de Enfermeria en UppDocumento12 páginasCuidados Geriátricos de Enfermeria en UppLiEleDeAún no hay calificaciones

- Fundamentos de Enfermeria ProgramaDocumento10 páginasFundamentos de Enfermeria Programadigazo0% (1)

- Historia y Evolucion de EnfermeriaDocumento75 páginasHistoria y Evolucion de EnfermeriaMery Kevelyn Torres TiconaAún no hay calificaciones

- Diabetes JuvenilDocumento9 páginasDiabetes JuvenilDenisse HdzAún no hay calificaciones

- EnsayoDocumento6 páginasEnsayoCris TinaAún no hay calificaciones

- Relacion Familia, Paciente y FamiliaDocumento26 páginasRelacion Familia, Paciente y FamiliaMaury López de VillamilAún no hay calificaciones

- Técnicas de Investigación Utilizadas para Los Estudios de Comunidades.Documento10 páginasTécnicas de Investigación Utilizadas para Los Estudios de Comunidades.MayaAún no hay calificaciones

- 1.4.1 Aproximacion Al Concepto Salud EnfermedadDocumento29 páginas1.4.1 Aproximacion Al Concepto Salud Enfermedadfeliperaoc100% (1)

- El Metodo EtnoenfermeríaDocumento9 páginasEl Metodo EtnoenfermeríaAbelAún no hay calificaciones

- Teorías en Enfermería TemarioDocumento9 páginasTeorías en Enfermería TemarioVíctor Gomez PeraltaAún no hay calificaciones

- Historia de La Enfermeria en ArgentinaDocumento40 páginasHistoria de La Enfermeria en ArgentinaGaby AlvaradoAún no hay calificaciones

- Ingreso y EgresoDocumento18 páginasIngreso y EgresofabioAún no hay calificaciones

- Resumen de Enfermeria TransculturalDocumento5 páginasResumen de Enfermeria TransculturalARaceli Norma FontesAún no hay calificaciones

- +obstetricia en El Siglo XXI - AntropologiaDocumento22 páginas+obstetricia en El Siglo XXI - AntropologiaRuth Vanessa Bendezu Hernandez100% (2)

- Valores de EnfermeriaDocumento8 páginasValores de Enfermeriatorvic22Aún no hay calificaciones

- Mecánica CorporalDocumento16 páginasMecánica CorporalElena LedesmaAún no hay calificaciones

- Modelo de Atencion SanitariaDocumento5 páginasModelo de Atencion SanitariaMargoth MolinaAún no hay calificaciones

- Modelos y Teorias de EnfermeriaDocumento21 páginasModelos y Teorias de EnfermeriaFrankAún no hay calificaciones

- 25 Manual ROTAVIRUS VFinal 8nov12Documento49 páginas25 Manual ROTAVIRUS VFinal 8nov12sokete24Aún no hay calificaciones

- La Estética y La Práctica EnfermeraDocumento6 páginasLa Estética y La Práctica EnfermeraKapullito Casas100% (1)

- Normativa Evento CientificoDocumento10 páginasNormativa Evento CientificoMarvin AriasAún no hay calificaciones

- Enfermeria TicsDocumento41 páginasEnfermeria TicsUnidad Cuidados Intensivos PerúAún no hay calificaciones

- Cuidados de Enfermeria en Los PeriodosDocumento11 páginasCuidados de Enfermeria en Los PeriodosLiset DávilaAún no hay calificaciones

- Juramentos de EnfermeríaDocumento6 páginasJuramentos de EnfermeríaIris Riva PalacioAún no hay calificaciones

- APS - Normativa 004 PDFDocumento17 páginasAPS - Normativa 004 PDFJorlan OrozcoAún no hay calificaciones

- La Trayectoria Espiral Del ConocimientoDocumento35 páginasLa Trayectoria Espiral Del ConocimientoYizeth Lorena Ramirez BonillaAún no hay calificaciones

- Decalogo de Etica EnfermeriaDocumento2 páginasDecalogo de Etica EnfermeriaMiguel P. RuizAún no hay calificaciones

- 7.2 Servicio Social - Programa Operativo - 2018-2019Documento23 páginas7.2 Servicio Social - Programa Operativo - 2018-2019maria benita romero perezAún no hay calificaciones

- Notas de Enfermeria IsabelDocumento24 páginasNotas de Enfermeria IsabelIsabel Malca Castro100% (1)

- Perspectivas EticasDocumento14 páginasPerspectivas Eticasllll.ccc100% (1)

- Formacion Enfermeria Politicas Integradas Salud Educacion Ana Heredia PDFDocumento38 páginasFormacion Enfermeria Politicas Integradas Salud Educacion Ana Heredia PDFMacarena AciarAún no hay calificaciones

- ABC para Los Cuidados de Enfermería A Pacientes Con EnfermedadDocumento15 páginasABC para Los Cuidados de Enfermería A Pacientes Con EnfermedadStradin Bien-aimeAún no hay calificaciones

- EnfermeriageriatricaDocumento30 páginasEnfermeriageriatricaEdgar ManzanarezAún no hay calificaciones

- Plan de Negocio PQSDocumento2 páginasPlan de Negocio PQSJuanito EdgarAún no hay calificaciones

- Mantenimiento Intuitivo de PCsDocumento29 páginasMantenimiento Intuitivo de PCsJuanito EdgarAún no hay calificaciones

- Plan de Practicas Puestos y CentrosDocumento11 páginasPlan de Practicas Puestos y CentrosJuanito EdgarAún no hay calificaciones

- Proyecto de Investigacion Camu CamuDocumento23 páginasProyecto de Investigacion Camu CamuJuanito Edgar79% (14)

- Comando ImgDocumento2 páginasComando ImgJuanito EdgarAún no hay calificaciones

- Wright Mills (1961) La Imaginación SociológicaDocumento117 páginasWright Mills (1961) La Imaginación SociológicaTulio GayossoAún no hay calificaciones

- Programa Curso PAC On-LineDocumento5 páginasPrograma Curso PAC On-Linejavier alejandro fuentealbaAún no hay calificaciones

- Guia N°1. Ecoturismo Iv Periodo. Grado 11ºDocumento2 páginasGuia N°1. Ecoturismo Iv Periodo. Grado 11ºErmeris Correa PlazaAún no hay calificaciones

- Diagnostic oDocumento6 páginasDiagnostic oRosa L. Condori CrispinAún no hay calificaciones

- Ensayo Psicologia Comunitaria Act 2 AmandaDocumento4 páginasEnsayo Psicologia Comunitaria Act 2 AmandaAMANDA ELVIRA VELA MARTINEZAún no hay calificaciones

- Libro El Hombre en Busca de SentidoDocumento2 páginasLibro El Hombre en Busca de SentidorichardAún no hay calificaciones

- Daniel Rene Sosa CVDocumento4 páginasDaniel Rene Sosa CVDaniel RenéAún no hay calificaciones

- Backend y FrontendDocumento1 páginaBackend y FrontendMarisol Montserrath Lopez LlanesAún no hay calificaciones

- ENSAYO El Grupo Escolar, Su Dinámica y Relevancia en El Aprendizaje Del Estudiante ACTIVIDAD 8Documento7 páginasENSAYO El Grupo Escolar, Su Dinámica y Relevancia en El Aprendizaje Del Estudiante ACTIVIDAD 8silvia alonsoAún no hay calificaciones

- Ejercicio de Motivacion PNL PDFDocumento4 páginasEjercicio de Motivacion PNL PDFAna AlvaradoAún no hay calificaciones

- Postulantes e Ingresantes Una PunoDocumento11 páginasPostulantes e Ingresantes Una PunoXiomar UriarteAún no hay calificaciones

- Mi Hoja de Vida Actualizada 2013Documento7 páginasMi Hoja de Vida Actualizada 2013Huan Yerince Sotomonte Acevedo0% (1)

- Lossss Libros, Eso Es Bueno para Los Bebés - BonnaféDocumento7 páginasLossss Libros, Eso Es Bueno para Los Bebés - Bonnafégomilavalen33Aún no hay calificaciones

- TrabajoBiblioteconomía Versión2Documento39 páginasTrabajoBiblioteconomía Versión2susiAún no hay calificaciones

- Instrumento Actividad 2Documento3 páginasInstrumento Actividad 2Laura Daniela Ramírez CalderónAún no hay calificaciones

- Escuela Secundaria Benito Juárez CLAVE 14DES0005O Planeación Didáctica CICLO ESCOLAR 2022-2023Documento9 páginasEscuela Secundaria Benito Juárez CLAVE 14DES0005O Planeación Didáctica CICLO ESCOLAR 2022-2023Angelica Martinez VillalobosAún no hay calificaciones

- Matriz de Evaluacion Liquidacion de NominaDocumento1 páginaMatriz de Evaluacion Liquidacion de NominaNora CatañoAún no hay calificaciones

- U2 - CECAR - Ensayo - Estefania Del Carmen Perez Merlano - Leila Mayela Ruiz LunaDocumento6 páginasU2 - CECAR - Ensayo - Estefania Del Carmen Perez Merlano - Leila Mayela Ruiz LunaMARIA LUISA HERNANDEZ LEONAún no hay calificaciones

- Taller ARTEDocumento1 páginaTaller ARTEWolmar Shamir Caballero AbelloAún no hay calificaciones

- Mujeres Que Hicieron Historia 8 de Marzo. Dia Internacional de La MujerDocumento3 páginasMujeres Que Hicieron Historia 8 de Marzo. Dia Internacional de La MujerLucia CharqueroAún no hay calificaciones

- Plantilla UDLADocumento2 páginasPlantilla UDLAMilena MontealegreAún no hay calificaciones

- Sesion 5°Documento3 páginasSesion 5°Fernandez Fabian ErvingAún no hay calificaciones

- CITE Textil Camélidos Cusco - Reporte AlpacamachineDocumento14 páginasCITE Textil Camélidos Cusco - Reporte AlpacamachineGREGORYAún no hay calificaciones

- Boletin Descriptivo 1er ListoDocumento33 páginasBoletin Descriptivo 1er Listorosa maria gelvez de roaAún no hay calificaciones

- RECURSO ADA 1 Y 2 Proyecto de Carrera 2021Documento7 páginasRECURSO ADA 1 Y 2 Proyecto de Carrera 2021Maria Teresa100% (1)

- Ensayo Ley 715Documento6 páginasEnsayo Ley 715JENNY MATIZAún no hay calificaciones

- Trabajo Métodos y Técnicas para El Estudio Físico Del HombreDocumento14 páginasTrabajo Métodos y Técnicas para El Estudio Físico Del HombreAlbaMolinaGutiérrezAún no hay calificaciones

- Resumen Del LibroDocumento3 páginasResumen Del LibroFernando Romero CopadoAún no hay calificaciones

- D-16 Maestro (A) BibliotecarioDocumento2 páginasD-16 Maestro (A) BibliotecarioMiguel Quintana RodríguezAún no hay calificaciones