Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Plan Salud 2010 2020 PDF

Plan Salud 2010 2020 PDF

Cargado por

Fra NiTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Plan Salud 2010 2020 PDF

Plan Salud 2010 2020 PDF

Cargado por

Fra NiCopyright:

Formatos disponibles

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Estado Plurinacional de Bolivia

Ministerio de Salud y Deportes

Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020

Hacia la Salud Universal

Unidad de Planificacin

Diciembre 2009

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 1

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

ndice de Contenido

Presentacin ...................................................................................................... 6

Introduccin....................................................................................................... 7

Resumen Ejecutivo ............................................................................................. 8

Captulo I. Marco Conceptual............................................................................... 9

1.1. La salud con el enfoque neoliberal colonial ........................................................................ 9

1.2. El Sistema Colonial en salud.............................................................................................. 9

1.3. Concepto de salud y el enfoque de las determinantes de la salud ....................................... 10

1.4. El Vivir Bien para el sector salud ..................................................................................... 11

1.5. La armona y la realizacin humana como interrelacin comunitaria ................................... 13

1.6. La interculturalidad en salud ............................................................................................ 13

1.7. La salud en la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional ............................................... 14

1.8. El rol del sector salud en el Plan nacional de Desarrollo ................................................... 16

Captulo II. Estado de Situacin ......................................................................... 20

2.1. Un poco de historia ......................................................................................................... 20

2.1.1. Reforma de Salud ..................................................................................................... 21

2.2.2. Plan Sectorial de Desarrollo 2006-2010 ...................................................................... 21

2.2. Anlisis de actores que conforman el sector salud ............................................................. 23

2.2.1. Actores Pblicos ....................................................................................................... 24

2.2.2. Actores Directos ....................................................................................................... 26

2.2.3. Actores de apoyo ..................................................................................................... 26

2.3. Anlisis de la Situacin en Salud....................................................................................... 29

2.3.1. Salud por Grupos de Poblacin .................................................................................. 29

2.3.2. Principales enfermedades y problemas de salud ......................................................... 34

2.3.3. Determinantes de la salud ........................................................................................ 41

2.3.4. Exclusin en salud y barreras al acceso ..................................................................... 45

2.4. Contexto internacional ..................................................................................................... 49

2.4.1. Repblica Socialista de Cuba ..................................................................................... 50

2.4.2. Repblica Federativa del Brasil .................................................................................. 51

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 2

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

2.4.3. Repblica Bolivariana de Venezuela ........................................................................... 52

2.5. Problemtica en el sector ................................................................................................. 52

2.6. Potencialidades del sector ................................................................................................ 53

2.7. Enfoques transversales en el sector .................................................................................. 54

2.7.1. Una mirada de gnero en el desenvolvimiento del sector ............................................ 54

2.7.2. Enfoque transversal de equidad ................................................................................. 55

2.7.3. Enfoque transversal de innovacin ............................................................................. 55

2.7.4. Enfoque transversal de medio ambiente y riesgos ....................................................... 56

2.7.5. Diagnostico del sector en relacin al enfoque de territorialidad .................................... 57

2.8. Balance del Estado de Situacin Sectorial ......................................................................... 61

Captulo III. Propuesta de Desarrollo ................................................................. 63

3.1. Mandato Poltico y Social del Sector Salud......................................................................... 63

3.2. Visin del Sector Salud .................................................................................................... 63

3.3. Objetivos Generales del PSD ............................................................................................ 63

3.4. Principios del sector......................................................................................................... 65

3.5. Ejes de Desarrollo ........................................................................................................... 66

3.5.1. Acceso universal al Sistema nico de Salud Familiar Comunitario intercultural .............. 67

3.5.2. Promocin de la salud en el marco de la SAFCI .......................................................... 67

3.5.3. Soberana y Rectora en el marco del Sistema nico SAFCI ......................................... 68

3.6. Programas y Proyectos .................................................................................................... 69

3.6.1. Acceso universal al Sistema nico de Salud Familiar Comunitaria Intercultural .............. 69

3.6.2. Promocin de la Salud en el marco de la SAFCI .......................................................... 74

3.6.3. Soberana y rectora sobre el Sistema nico SAFCI ..................................................... 79

Captulo IV. Presupuesto plurianual y Estrategia de Financiamiento ..................... 82

4.1. Presupuesto plurianual del PSD ........................................................................................ 82

4.1.1. Presupuesto del MSyD y programas Nacionales 2007-2009 ......................................... 82

4.1.2. Presupuesto plurianual 2010-2020 del MSyD y programas Nacionales .......................... 82

4.2. Fuentes de financiamiento del Sector ............................................................................... 85

4.2.1. Fuentes de financiamiento del sub-sector pblico ....................................................... 85

4.2.2. Fuentes de financiamiento del sub-sector de la Seguridad Social ................................. 85

4.2.3. Fuentes de financiamiento del sub-sector privado....................................................... 85

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 3

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Captulo V. Estrategia de implementacin .......................................................... 86

Captulo VI. Seguimiento y Evaluacin ............................................................... 92

6.1. Desarrollo del proceso de monitoreo, seguimiento y evaluacin ......................................... 92

6.1.1. Definicin de trminos .............................................................................................. 92

6.1.2. Criterios de evaluacin .............................................................................................. 93

6.1.3. Cronograma del proceso de seguimiento y evaluacin ................................................ 93

6.2. Sistema de indicadores .................................................................................................... 94

Anexos ............................................................................................................ 96

ndice de ilustraciones

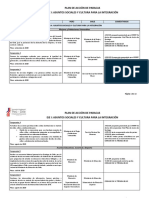

Ilustracin 1 Esquema del Plan Sectorial de Desarrollo ................................................................. 22

Ilustracin 2 Diagrama de los 3 Ejes de Desarrollo ....................................................................... 66

Ilustracin 3 rbol de problemas 1 .............................................................................................. 96

Ilustracin 4 rbol de problemas 2 .............................................................................................. 97

Ilustracin 5 rbol de problemas 3 .............................................................................................. 98

ndice de tablas

Tabla 1 Aporte del Sector Salud a las dimensiones del Vivir Bien............................................................. 12

Tabla 2 rol del Sector Salud en el marco de los pilares del PND ............................................................... 17

Tabla 3 Actores Pblicos que conforman al Sector Salud .......................................................................... 24

Tabla 4 Actores directos del Sector Salud .................................................................................................... 27

Tabla 5 Actores de apoyo del Sector Salud .................................................................................................. 27

Tabla 6 Municipios con ISM muy bajo (<0.300) .......................................................................................... 33

Tabla 7 Municipios con ISM alto (>0.700).................................................................................................... 34

Tabla 8 Nmero de defunciones anuales por causa en Bolivia (2002) .................................................... 34

Tabla 9 Aos de vida en buena salud perdidas por causa en Boliva (2002) ........................................... 35

Tabla 10 Distribucin de municipios y poblacin segn magnitud de pobreza. 2001 ............................ 44

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 4

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Tabla 11 tasa de mortalidad infantil en Bolivia con relacin a determinantes de salud ........................ 44

Tabla 12 Distribucin del Riesgo de Exclusin, segn rea Geogrfica y Regin .................................. 46

Tabla 13 Objetivos generales del PSD 2010-2020....................................................................................... 64

Tabla 14 Eje de Desarrollo 1........................................................................................................................... 67

Tabla 15 Eje de Desarrollo 2........................................................................................................................... 68

Tabla 16 Eje de Desarrollo 3........................................................................................................................... 68

Tabla 17 Objetivos, Indicadores y Metas del Eje 1 y Programa 1............................................................. 69

Tabla 18 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 1.1 ........................................................ 70

Tabla 19 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 1.2 ........................................................ 71

Tabla 20 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 1.3 ........................................................ 71

Tabla 21 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 1.4 ........................................................ 72

Tabla 22 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 1.5 ........................................................ 73

Tabla 23 Objetivos, Indicadores y Metas del Eje 2 y Programa 2............................................................. 74

Tabla 24 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.1 ........................................................ 75

Tabla 25 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.2 ........................................................ 75

Tabla 26 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.3 ........................................................ 76

Tabla 27 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.4 ........................................................ 77

Tabla 28 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.5 ........................................................ 77

Tabla 29 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.6 ........................................................ 77

Tabla 30 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.7 ........................................................ 78

Tabla 31 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 2.8 ........................................................ 78

Tabla 32 Objetivos, Indicadores y Metas del Eje 3 y Programa 3............................................................. 79

Tabla 33 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 3.1 ........................................................ 80

Tabla 34 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 3.2 ........................................................ 80

Tabla 35 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 3.3 ........................................................ 81

Tabla 36 Objetivos, Indicadores y Metas del Proyecto Sectorial 3.4 ........................................................ 81

Tabla 37 Presupuesto del MSyD 2007-2009 en el marco del PSD ............................................................ 82

Tabla 38 Presupuesto plurianual del MSyD 2010-2020 .............................................................................. 84

Tabla 39 Estrategia de implementacin del PSD ......................................................................................... 87

Tabla 40 Cronograma del proceso de seguimiento y evaluacin .............................................................. 94

Tabla 41 Formato de recopilacin de indicadores ....................................................................................... 95

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 5

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Presentacin

El presente documento, denominado Plan de Desarrollo Sectorial Hacia la Salud Universal, contiene

la propuesta de cambio del Sector Salud en concordancia con los postulados y objetivos del Plan

Nacional de Desarrollo.

Este Plan establece los lineamientos polticos, estratgicos y programticos que guiarn el quehacer

sanitario en el sistema de salud, durante el periodo 2010-2020, en el marco del nuevo modelo de

Salud Familiar Comunitaria Intercultural.

Cabe sealar que este documento es fruto de una construccin colectiva liderizada por el Ministerio

de Salud y Deportes y que su orientacin ha sido dada por las reivindicaciones expresadas en las

movilizaciones sociales que tuvieron lugar en los aos 2003 y 2005, mediante las cuales se exigi el

cambio del modelo colonizador y neoliberal vigente, para sustituirlo por un sistema que atienda

efectivamente la demanda de la poblacin, bajo el paradigma de Vivir Bien.

En el entendido que la salud es parte fundamental de una adecuada reproduccin social, el

Ministerio de Salud y Deportes asumi el reto de generar un Plan de Desarrollo Sectorial que

identifique polticas, estrategias, programas y proyectos cuya aplicacin permita mejorar

significativamente las condiciones de vida y salud de la poblacin.

Considero que el Plan de Desarrollo Sectorial Hacia la Salud Universal, se constituir en el

documento de referencia fundamental para el diseo y la aplicacin de nuestra propuesta de cambio

en el mbito de la salud en una proyeccin al 2020, para beneficio de todos los Bolivianas y

Bolivianos.

Dr. Ramiro Tapia Sainz

Ministro de Salud y Deportes

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 6

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Introduccin

En todas las sociedades se evidencia que la mayor incidencia y prevalencia de enfermedades est

correlacionada directamente con el mayor nivel de pobreza. Estas diferencias en salud, que se

constituyen en una gran injusticia social, han mostrado la necesidad de que las polticas de salud

consideren estrategias integrales de intervencin, considerando los factores econmicos y sociales, y

no solamente perfiles epidemiolgicos.

Durante el perodo neoliberal, se consideraba que la poltica en materia de salud consista en la

provisin de atencin mdica y su financiacin, es decir en la asistencia a las manifestaciones de la

enfermedad. A partir del proceso de cambio, surgen nuevos paradigmas bajo los conceptos de

integralidad, que incluyen a los determinantes de salud, como factores que gobiernan el bienestar o

malestar de la salud de la poblacin, y que pueden ejercer una mayor influencia sobre sus niveles de

salud en general.

En el marco de referencia sealado, y en estrecha relacin con el Plan Nacional de Desarrollo, se

han construido los lineamientos fundamentales del enfoque en salud que se plasman en este

documento, y que est compuesto por seis captulos que recogen tanto aspectos histricos como de

la situacin de salud actual y la propuesta de cambio para el sector salud.

El mtodo de trabajo utilizado para la construccin del Plan Sectorial de Desarrollo ha sido

participativo, y contempl tanto a autoridades del Ministerio de Salud y Deportes, como a directores

y planificadores de los nueve Servicios Departamentales de Salud del pas, a jefes de unidades y

programas del MSD, as como a representantes de otros sectores y de la sociedad civil.

Viceministro de Salud

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 7

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Resumen Ejecutivo

El Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 Hacia la Salud Universal realiza un abordaje desde los

amplios lineamientos planteados en la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional y en el Plan

Nacional de Desarrollo, resumiendo los objetivos y las estrategias que regirn el sector salud hasta

el 2020.

El sector salud se desarrolla dentro del paradigma de la Bolivia Digna establecida en el Plan

Nacional de Desarrollo, que busca esencialmente erradicar la pobreza y la exclusin social; plantea el

desarrollo de un patrn equitativo de redistribucin del ingreso, de la riqueza y de las oportunidades,

permitiendo el ejercicio pleno de la dignidad y los derechos de las personas y grupos sociales,

implementando Programas de desarrollo para reducir drsticamente las situaciones de riesgo.

El Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 plantea tres ejes estratgicos: acceso universal al Sistema

nico de Salud, Promocin de la Salud en el marco de la SAFCI y recuperacin de la soberana

sanitaria (rectora); estos tres ejes conforman la gua que orientan las acciones en el Sector Salud,

incluyendo sus respectivos programas y proyectos sectoriales, todos ellos orientados a la mejora del

estado de salud de las Bolivianas y Bolivianos y a la eliminacin de la exclusin social en salud.

La propuesta de cambio del sector, fundamenta sus acciones en la nueva visin de desarrollo en

acuerdo con las caractersticas multitnicas y pluriculturales de nuestro pas, en el que se propone

una alternativa de solucin a los problemas de pobreza, desnutricin, exclusin social, inaccesibilidad a

los servicios de salud, a travs de la implementacin del Modelo de Salud Familiar Comunitaria

Intercultural (SAFCI).

Las estrategias del Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural son la universalizacin del

acceso al Sistema de Salud nico, Intercultural y Comunitario; la recuperacin y consolidacin de la

soberana sanitaria, la revalorizacin de la salud en las prioridades de los hombres, mujeres,

comunidades y familias bolivianas; la recuperacin de la cultura de salud integral y de calidad de vida,

cuya estrategia de operativizacin es la promocin de la salud, proceso que busca la participacin de

los actores sociales, para que tomen decisiones en cuanto a sus problemticas y asuman actitudes-

conductas de proteccin de su salud, basados en los principios "solidaridad" y "reciprocidad", con un

enfoque intercultural que complemente los sistemas de salud y revalorice la medicina tradicional en

sus conocimientos y prcticas.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 8

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Captulo I. Marco Conceptual

1.1. La salud con el enfoque neoliberal colonial

La salud de la poblacin boliviana est determinada por la condicin de pas de capitalismo

perifrico, atrasado y dependiente de pases industrializados con capitalismo desarrollado. Esta

situacin posibilit el saqueo de nuestras riquezas naturales, una elevada deuda externa y un patrn

de desarrollo econmico colonial, de exclusin social y de gran inequidad en la distribucin del

ingreso nacional.

En Bolivia, las caractersticas neoliberales del modelo econmico adoptado explcitamente desde

1985, han profundizado la precariedad de las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de

la poblacin, incrementando la desigualdad y la exclusin. La depresin salarial, el incremento del

desempleo, la flexibilizacin laboral y el replanteamiento de las polticas sociales han sido hechos

centrales, influyentes y determinantes que a nivel de las grandes mayoras acentuaron las

inequidades en la conformacin de perfiles epidemiolgicos, diferenciados por grupos sociales,

caracterizados por enfermedades de la pobreza y por elevados indicadores de morbi-mortalidad

general y particularmente materno infantil.

En respuesta a los problemas anteriormente sealados, el Gobierno Nacional del Presidente Evo

Morales, ha priorizado saldar la deuda social y sanitaria acumulada desde la colonia, y revertir el

proceso de desarrollo neoliberal de los ltimos 20 aos, a travs del Plan General de Desarrollo

Econmico Social 2006-2010 PARA VIVIR BIEN, que se fundamenta en un nuevo modelo de

desarrollo acorde con las caractersticas del pas.

1.2. El Sistema Colonial en salud

El sistema colonial impuesto por la corona espaola ha generado exclusin social, discriminacin y

pobreza como efecto de modelos de desarrollo inequitativos y excluyentes, en el sector salud no se

han superado esas desigualdades sociales, al contrario, estas se han profundizado.

Durante la vida republicana, ha continuado la vigencia del espritu colonial de los cdigos que

reproducen los valores de la cultura europea que promueve las prcticas y costumbres racistas y

etnocentristas, que se mantienen bajo formas de corrupcin, discriminacin, autoritarismo y

marginacin en el sector.

Se plantea el desmontaje de la colonizacin de la salud, como un proceso de eliminar las formas de

exclusin social, de discriminacin, de desagregacin institucional; como un proceso de

construccin de un sistema nacional de salud, nico, comunitario, intercultural, cimentado en la

diversidad cultural, en lo plurinacional; con instituciones fortalecidas en base a la participacin social

y comunitaria.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 9

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

1.3. Concepto de salud y el enfoque de las determinantes de la salud

La salud no puede y no debe considerarse como un fenmeno ajeno a las caractersticas sociales,

econmicas, polticas y culturales propias de nuestro pas y de su diversidad, por esto, en el

presente documento no se considera que el proceso salud/enfermedad tenga solamente causas, sino

ms bien determinantes y condicionantes.

Esta nueva categora de anlisis que no privilegia la triada clsica que considera la existencia e

interaccin de tres factores para desencadenar la enfermedad agente patgeno, husped y medio

ambiente- permite considerar crticamente la definicin de salud propuesta por la Organizacin

Mundial de la Salud, OMS, para aadirle parmetros que hacen a las determinantes y

condicionantes de la salud, es decir aspectos sociales y econmicos, con el objetivo de llegar a una

definicin de salud menos subjetiva y utpica, centrada en la promocin de la salud y la prevencin

de enfermedades. Es en este sentido que el Estado debe considerar y asumir una serie de principios

tales como la igualdad, la accesibilidad, la gratuidad y equidad, principios estos que privilegian la

vigencia del derecho a la salud y la vida como derechos humanos fundamentales.

El concepto de determinantes de la salud fue desarrollado a principios de los aos setenta, gracias

al Informe Lalonde, se identificaron algunos de los elementos clave que influyen de manera

determinante en la situacin de salud: el estilo de vida, el medioambiente, las caractersticas

biolgicas humanas y los servicios de salud. Con esto se dio el primer paso para ampliar el concepto

de salud que, hasta ese momento, estuvo circunscrito al mbito mdico (biologicista), para abarcar

aspectos referentes al comportamiento de los seres humanos, lo cual llev a ejecutar intervenciones

vinculadas a la prevencin de enfermedades y a la promocin de la salud.

Desde ese entonces, nuevos conocimientos ampliaron este marco conceptual bsico, y en la dcada

de los aos ochenta, con la creciente afirmacin de que los estilos de vida son influenciados

significativamente por los entornos, la promocin de la salud comunitaria -a nivel internacional-,

comenz a incluir factores que se sitan ms all del campo de la salud, tales como los sociales,

econmicos y polticos. A partir de este momento, se comenz a hablar de factores determinantes

de la salud.

De hecho, en las ltimas dcadas, se han acumulado evidencias crecientes de que el aporte de la

medicina y la atencin en salud son muy limitados y que gastar ms en atencin sanitaria no

producir una gran mejora en las condiciones de salud de la poblacin. Paralelamente, hay claras y

crecientes manifestaciones de que otro tipo de factores, tales como el acceso a educacin, vivienda,

alimentacin e ingresos tienen una mayor repercusin en el estado de salud de la poblacin.

As, con la denominacin de determinantes de la salud, se designa el conjunto de condiciones y

elementos que influyen en el estado de salud de individuos, familias y comunidades. Ahora bien, es

necesario puntualizar que estas determinantes no actan aisladamente, sino que son las

interacciones complejas entre ellas, las que propician que tengan una amplia y profunda

repercusin en la salud.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 10

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

1.4. El Vivir Bien para el sector salud

El Vivir Bien, es un nuevo concepto de desarrollo que recoge las cosmovisiones de los pueblos

indgenas originarios, fuertemente vinculadas al respeto de la naturaleza y a un modo de realizacin

humana desde una vivencia holstica y comunitaria 1.

El VIVIR BIEN es la base de un modelo de vida comunitario, originario, donde prevalece el nosotros

sobre el yo, se privilegia la complementariedad, la armona y la interdependencia, se desarrolla las

condiciones materiales y al mismo tiempo las espirituales, las relaciones sociales, las redes sociales y

la solidaridad, el bien comn se privilegia sobre el bienestar particular, la plenitud es una condicin

permanente que expresa las relaciones entre las personas y el medio ambiente natural construido.

La solidaridad es el mecanismo privilegiado por donde se reconstituye el paradigma comunitario, en

otro sentido es el Vivir en un dialogo continuo.

El Vivir Bien est basado en el pensamiento social de las y los bolivianos, donde se pueda vivir en

condiciones de equidad, igualdad entre todos y sin discriminacin de ningn tipo, donde todos

seamos iguales, sin excluidos, ni marginados, es decir hacer una vida pura en comunidad con

solidaridad y reciprocidad.

El Vivir Bien es el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realizacin afectiva, subjetiva,

intelectual y espiritual, en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos 2.

El Vivir Bien es la capacidad de potencializar los modos de la vida en armona, es la visin poltica

de los pueblos ancestrales, originarios y campesinas, que durante siglos han desarrollado estrategias

de planificacin que beneficiaba a todo el pueblo en general y no solo a una casta. Como resultado

de su propia sabidura ancestral, ha llevado a mantener la unidad y la organizacin comunitaria en

contraposicin a los sistemas de planificacin de desarrollo neoliberal y colonialista en el Estado

boliviano que solo trajo exclusin, racismo, pobreza y desigualdad econmica, social, cultural e

injusticia social para la mayora de su poblacin, principalmente para la poblacin ms vulneradas

como mujeres, nios, nias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y pueblos

indgenas, originarios y campesinos, que han sido invisibilizados por las polticas de planificacin de

otros gobiernos del pasado.

En este sentido, el enfoque del Vivir Bien para el sector salud, basado en la promocin de la salud,

el acceso a la salud de bolivianas y bolivianos nos permite el ejercicio pleno de los derechos

fundamentales restableciendo permanentemente el desequilibrio producido en la sociedad.

Tomando en cuenta que nuestro pas es multitnico y pluricultural, el desarrollo del sistema de

salud debe edificarse desde una lgica plurinacional en convivencia plena y civilizatoria, es decir

desde la misma comunidad y la familia. Es la convivencia articulada de las diversas maneras de

percibir, asumir, interpretar la vida, la sociedad, la naturaleza, la economa y el Estado. Esta forma

de convivencia es interpretada por los pueblos como el encuentro intercultural entre todos, es el

encuentro como un sentido esencial de las relaciones humanas (el encuentro y la pluralidad cclica y

en espiral frente al progreso lineal unidimensional) 3.

El aporte del Sector a las dimensiones del Vivir Bien est presentado en la tabla 1.

1 En Ministerio de Planificacin. Gua Metodolgica para Formulacin de Planes Sectoriales de Desarrollo. P. 8.

2

MINISTERIO DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO, Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrtica para

Vivir Bien p. 3

3

Idem p. 3

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 11

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Tabla 1 Aporte del Sector Salud a las dimensiones del Vivir Bien

Contribucin del sector salud a cada dimensin

Dimensiones del Vivir Bien

desde la propuesta de cambio

La Comunidad tiene un rol central en la planificacin,

organizacin y control del Sector Salud mediante las

instituciones locales de movilizacin y control Social que

son las Autoridades locales de Salud y Consejos Locales de

Salud (modelo de gestin SAFCI)

Vivir en Comunidad (compartir El beneficio principal producido por el Sector es un mejor

decisiones, recursos y estado de salud para toda la poblacin; este constituye un

beneficios) beneficio para toda la comunidad incluyendo las personas

que no han recibido directamente servicios de salud

Los recursos del Sector Salud en el marco del Sistema

nico no son individualizables y pertenecen a toda la

comunidad siempre cuando sirven para producir servicios

de salud promocionales, preventivos, curativos, etc.

Mejora del acceso de la poblacin al sistema nico de

salud familiar comunitaria intercultural

Acceso y disfrute Mejora del acceso a los servicios bsicos mediante la

de los bienes promocin de la salud

Programas de tipo Desnutricin Cero

Bono Juana Azurduy

Reconocimiento de los usos y costumbres tradicionales en

salud, incluida la medicina tradicional y su interrelacin con

Realizacin afectiva, subjetiva, la medicina occidental como una forma de de realizacin

intelectual y espiritual, espiritual de los Bolivianos y Bolivianas y respecto de sus

Identidad identidades y pensamientos propios

Mejora de las relaciones y del respecto entre el personal

de salud y la poblacin como factor de realizacin afectiva.

Mejora de la armona con la naturaleza, mediante la

promocin, informacin, comunicacin y cambio de

conducta en el cuidado del medio ambiente, adaptacin al

Armona con la naturaleza,

cambio climtico, prevencin de riesgos.

vivir en equilibrio con lo que

El Sector Salud debe cuidar el medio ambiente gracias a

nos rodea

una mejor gestin de los desechos y basuras que produce

El Sector Salud utiliza los productos de la naturaleza para

la farmacopea tradicional y natural

Reconocimiento y desarrollo de la medicina tradicional y de

los saberes ancestrales en salud en sus diversas formas.

Los pensamientos y saberes de la Comunidad se vuelven

Descolonizacin (pensamiento, centrales en la toma de decisin y planificacin en el

saber, conocimiento y poder Sector

basado en la diversidad La construccin de la igualdad en salud se lograr gracias

cultural y la construccin de a la implementacin del Sistema de Salud nico, en el cual

igualdad) todos los Bolivianos y Bolivianas tendrn acceso y derecho

a la salud con la misma calidad, sin consideracin de

capacidad a pagar y otras barreras creadas por los

sistemas coloniales, neocoloniales y neoliberales.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 12

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

1.5. La armona y la realizacin humana como interrelacin comunitaria

La armona, entendida como una categora importante del Vivir Bien, est relacionado con la

cosmovisin, donde el ser humano comunitario es parte central de la naturaleza, considerada como

la madre tierra. Por ello, se establece una relacin necesaria de armona entre el ser humano, la

naturaleza y el cosmos. Esta relacin armoniosa centrada en la necesidad de preservar los equilibrios

naturales, a travs del respeto y los actos de agradecimiento a todos los elementos que nos rodea

en la vida natural.

Sobre la base de la conceptualizacin de la realizacin humana como la relacin multidimensional

entre lo material, espiritual y natural; satisfaccin integral de necesidades vitales, que convergen en

la realizacin de la identidad individual y en comunidad.

La Comunidad en el Vivir Bien se basa en la comunidad recupera el modo de vida de los pueblos

indgenas, pero trasciende lo simplemente indgena para referirse a un modelo de organizacin

social basado en igualdad, en el respeto y desarrollo de la diversidad de valores sociales y la

superacin de las asimetras culturales.

El desarrollo en torno al Vivir Bien se fundamenta en la capacidad de recuperar el vnculo con la

naturaleza y la memoria social. En las comunidades agrarias est centrada la tierra, en las

comunidades nmadas el bosque y en las comunidades urbanas el barrio y la ciudad. De este modo

se descarta el procedimiento deliberado de separar a las sociedades de sus races culturales

mediante la dominacin de una sola cultura 4.

En este sentido la armona est relacionada con la propia naturaleza y la vida en comunidad, es el

escape a la vida dominante colonialista que en su desarrollo e imposicin ha quebrantado la vida

armoniosa que an pervive en las propias comunidades.

En este sentido, el Sector Salud tiene un papel muy importante en la armona y el desarrollo

comunitario: en primer lugar, la participacin y el poder de decisin de la comunidad se lograr

mediante la institucionalizacin de la participacin social en las Autoridades Locales de Salud y

Consejos Locales de Salud. Por otro lado, el Sector Salud participar con enfoque intersectorial a

lograr Comunidades Saludables, asegurando un buen estado de salud para todos.

1.6. La interculturalidad en salud

Uno de los aspectos fundamentales del desarrollo social y econmico del estado plurinacional es la

interculturalidad, entendida como la interrelacin entre varias culturas, la interaccin, la

reciprocidad, la aceptacin, la cohesin, la convivencia, el aprendizaje, la enseanza, el encuentro y

el dialogo entre las culturas.

Es muy importante e imprescindible hablar de la vida de los pueblos, es decir de las mismas

comunidades, de su cultura, sus normas, tradiciones, saberes ancestrales y la convivencia

armnica que son pasos fundamentales no solo de la unidad familiar, sino de toda la comunidad,

los mismos que han sido practicados de generacin en generacin bajo una normativa orientada

hacia la gestin y el manejo de un dialogo cultural que hoy es denominado como la

interculturalidad, introducida de forma creativa, horizontal y participativa.

4

Idem p. 3

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 13

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

El art. 99 de la CPE, define a la interculturalidad como:

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La

interculturalidad es el instrumento para la cohesin y la convivencia armnica y equilibrada

entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendr lugar con respeto a las

diferencias y en igualdad de condiciones.

II. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La

interculturalidad es el instrumento para la cohesin y la convivencia armnica y equilibrada

entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendr lugar con respeto a las

diferencias y en igualdad de condiciones.

III. El estado asumir como fortaleza la existencia de culturas indgenas originario campesinas,

depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. IV. Ser

responsabilidad fundamental del estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas

existentes en el pas 5.

Por lo tanto la interculturalidad es el eje fundamental de la unidad, la diversidad cultural en nuestro

pas, es el pilar que cohesiona al pluralismo para llegar a la unidad entre todas las culturas.

La interculturalidad relacionado con el Vivir Bien, se refiere al conocimiento de la diversidad de

identidades tnico-culturales, a sus valores y principios que en suma constituyen los componentes

de la plurinacionalidad.

1.7. La salud en la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional

La Salud y el rol del Sector estn presentes en varios artculos de la Constitucin Poltica del Estado

Plurinacional en vigencia desde febrero de 2009, dentro de la Primera Parte Bases Fundamentales

del Estado, Derechos, Deberes y Garantas. La Constitucin Poltica del Estado Plurinacional ha

objetivizado al sector de manera integral en el que se ha definido:

A la Salud como un Derecho Fundamental

Art. 18:

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II. El Estado garantiza la inclusin y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusin ni

discriminacin alguna.

III. El Sistema nico de Salud ser universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural,

participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de

solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante polticas pblicas en todos los

niveles de gobierno.

A Las Determinantes sociales y salud

Art. 16: Derecho al agua y a la alimentacin El Estado garantizar la seguridad alimentaria.

Art. 17: Derecho a recibir a recibir educacin en todos los niveles.

Art. 19: Derecho a un hbitat y vivienda digna.

Art. 20: Derecho al acceso universal y equitativo a los servicios bsicos de agua potable,

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

Al Derecho a la Salud de las naciones y pueblos indgenas y originarios

Art. 30.

5

CPE. P.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 14

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

I. Es nacin y pueblo indgena originario campesino toda la colectividad humana que comparta

identidad cultural, idioma, tradicin histrica, instituciones, territorialidad y cosmovisin, cuya

existencia es anterior a la invasin colonial espaola

II 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus

rituales y sus smbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisin y prcticas tradicionales

Al Acceso Universal al Sistema nico y su Financiamiento

Art. 35

I. El Estado, en todos sus niveles, proteger el derecho a la salud, promoviendo polticas pblicas

orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la poblacin a

los servicios de salud..

II. El sistema de salud es nico e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos

indgena originario campesinos.

Art. 36:

I. El Estado garantizar el acceso al seguro universal de salud.

II. El Estado controlar el ejercicio de los servicios pblicos y privados de salud, y lo regular

mediante la ley.

Art. 37:

El Estado tiene la obligacin indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se

constituye en una funcin suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizar la promocin

de la salud y la prevencin de las enfermedades.

A la Participacin social y propiedad de los Servicios pblicos de salud

I. Los bienes y servicios pblicos de salud son propiedad del Estado, y no podrn ser privatizados

no concesionados.

II. Los servicios de salud sern prestados de forma ininterrumpida

Art. 39

El estado garantizar el servicio de salud pblico y reconoce el servicio de salud privado; regular y

vigilar la atencin de calidad a travs de auditoras mdicas sostenibles que evalen el trabajo de

su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo a ley.

Art. 40:

El Estado garantizar la participacin de la poblacin organizada en la toma de decisiones, y en la

gestin de todo el sistema pblico de salud.

Al Derecho al acceso Universal a los medicamentos

Art. 41:

I. El Estado garantizar el acceso de la poblacin a los medicamentos:

II. El Estado priorizar los medicamentos genricos a travs del fomento de su produccin interna

y, en su caso, determinar su importacin.

III. El derecho a acceder a los medicamentos no podr ser restringido por los derechos de

propiedad intelectual y comercializacin y contemplara estndares de calidad y primera generacin

A la Medicina Tradicional

Art. 42

I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigacin y prctica de

la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prcticas ancestrales desde el pensamiento

y valores de todas las naciones y pueblos indgena originario campesinos.

II. La promocin de la medicina tradicional incorporara el registro de medicamentos naturales y de

sus principios activos, as como la proteccin de su conocimiento como propiedad intelectual,

histrica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indgena originario campesinos.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 15

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

III. La ley regulara el ejercicio de la medicina tradicional y garantizar la calidad de su servicio.

A los Derechos de los pacientes

Art. 43: La ley regular las donaciones o trasplantes de clulas, tejidos u rganos bajo los

principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia.

Art. 44:

I. Ninguna persona ser sometida a intervencin quirrgica, examen mdico o de laboratorio sin su

consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida

II. Ninguna persona ser sometida a experimentos cientficos, sin su consentimiento.

A La Seguridad Social

Art. 45

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. (con carcter

gratuito)

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad,

solidaridad, unidad de gestin, economa, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su direccin y

administracin corresponde al Estado con control y participacin social.

III. Rgimen de Seguridad Social cubre atencin por enfermedad, epidemias y enfermedades

catastrficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de

campo, discapacidad y necesidades especiales, desempleo y perdidas de empleo, orfandad,

invalidez, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

El Estado garantiza el derecho a la jubilacin, con carcter universal, solidario y equitativo.

IV. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visin y prctica

intercultural; gozarn de especial asistencia y proteccin del Estado durante el embarazo, parto y

en los perodos prenatales y posnatales.

V. Los servicios de seguridad pblica no podrn ser privatizados ni concesionados...

Adems de estos roles especficos al Sector Salud, la Constitucin Poltica del Estado establece

principios inamovibles que todos debern respectar, incluyendo el Sector Salud, como presentado en

el prembulo de la Constitucin:

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberana, dignidad,

complementariedad, solidaridad, armona y equidad en la distribucin y redistribucin del producto

social, donde predomine la bsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad econmica, social,

jurdica, poltica y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al

agua, trabajo, educacin, salud y vivienda para todos.

1.8. El rol del sector salud en el Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrtica para Vivir Bien

tiene como objetivo construir un modelo social, econmico y estatal basado en la diversidad y en lo

plurinacional, articulado a travs de cuatro estrategias.

Estrategia econmica: Bolivia Productiva, basada en los sectores que conforman la matriz

productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento.

Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores de factores y medios

de produccin y servicios sociales.

Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, comprende las relaciones

econmicas, polticas y culturales e incluye a los sectores vinculados con el comercio e

intercambio de bienes, servicios y capitales.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 16

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Estrategia del poder social: Bolivia Democrtica, comprende a los sectores que promovern el

poder social territorializado.

Estas cuatro estrategias plantean la recuperacin de la capacidad de decidir que se arraiga en la

constitucin de una nueva nocin de lo nacional, afincado en el reconocimiento autntico de la

plurietnicidad y de la multiculturalidad, en la vitalidad de los movimientos sociales, en lo popular

como una ampliacin de la participacin del pueblo y en la conjugacin de las fuerzas nacionales

que han constituido la esencia histrica de la vitalidad democrtica del pas.

La capacidad de decidir, la soberana y la dignidad son valores nacionales sustanciales para la

configuracin de un patrn de desarrollo que realmente impacte en la pobreza, en la desnutricin,

en la salud, en la esperanza de vida, en la generacin de empleo y en la erradicacin de la

corrupcin.

La estrategia Bolivia Digna, en la cual se desenvuelve el sector salud; plantea la erradicacin de la

pobreza, erradicacin de exclusin social, eliminacin de la discriminacin, la marginacin y la

explotacin, con un enfoque de provisin de servicios bsicos, como tambin acciones que generen

capacidades econmicas a familias y comunidades, buscando en las sociedades sus races culturales,

el respeto a los derechos humanos, el sentido de pertenencia, la seguridad, el respeto a las formas

de organizacin social y los derechos de las minoras, el principio de libertad cultural y de respeto a

la diferencia y a la diversidad.

Este planteamiento nos permite ver la salud como un producto del desarrollo social, en el cual se

desarrollan paralelamente las determinantes de salud (educacin, saneamiento, vivienda,

alimentacin, medio ambiente); en este sentido la salud reorienta, redimensiona y humaniza el

progreso social.

Tabla 2 rol del Sector Salud en el marco de los pilares del PND

Contribucin del sector salud a cada

Objetivo del PND Dimensiones

dimensin desde la propuesta de cambio

Contribucin a la erradicacin de la pobreza a

travs del acceso a un Sistema nico de Salud

Familiar Comunitaria Intercultural y la

implementacin del Seguro nico de Salud, a

manera de disminuir los gastos de bolsillo de la

poblacin en salud

Desarrollo de las capacidades de la poblacin

para disminuir la pobreza a travs de proyectos

BOLIVIA DIGNA

intersectoriales liderados por el sector salud,

erradicacin de la

Proteccin Social y de un mejor acceso al sistema de salud, y del

pobreza, la

Desarrollo Integral Programa Desnutricin Cero

inequidad y la

Comunitario Reduccin de las brechas de inequidad entre la

exclusin social en

poblacin mediante la priorizacin de las

salud

poblaciones histricamente excluidas.

Disminucin de los factores de riesgo,

precariedad y vulnerabilidad de las personas

mediante inversiones, en particular en el rea

rural (fortalecimiento de redes)

Fortalecimiento del modelo SAFCI, mediante la

participacin social en la gestin de las

polticas de salud.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 17

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Contribucin del sector salud a cada

Objetivo del PND Dimensiones

dimensin desde la propuesta de cambio

Implementacin Sistema nico de Salud

Familiar Comunitaria Intercultural y del Seguro

universal de Salud, con el objetivo de erradicar

las barreras de acceso a la salud: econmicas,

sociales (integracin de la medicina

tradicional), calidad de los servicios de salud.

Enfoque en las determinantes de la salud, que

Erradicacin de la crean exclusin, mediante los proyectos

BOLIVIA DIGNA

exclusin social en salud intersectoriales

erradicacin de la

Mejora de la solidaridad mediante la alianza

pobreza, la

nacional para la erradicacin de la desnutricin

inequidad y la

y violencia; la habilitacin, rehabilitacin,

exclusin social en

prevencin y equiparacin de oportunidades de

salud

personas discapacitadas y la inclusin social de

grupos desprotegidos que viven en la extrema

pobreza

Adecuacin curricular de las carreras ciencias

de la salud, al modelo de atencin en Salud

Transformacin del

Familiar Comunitaria Intercultural

sistema educativo

Desarrollo de procesos de investigacin

cientfica y tecnolgica en salud

BOLIVIA

DEMOCRTICA

construir una Ejercicio del poder social y Toma de decisiones por la comunidad en la

sociedad y Estado comunitario gestin de salud (modelo de gestin SAFCI)

plurinacional y

socio-comunitario

Generacin de empleos estables en el sector

Generacin de empleos

salud

BOLIVIA

Transformacin y

PRODUCTIVA Desarrollo tecnolgico en salud e investigaciones

diversificacin de la matriz

de la farmacopea nacional

productiva nacional

Alineamiento de la

La Cooperacin Internacional en salud, alinea

cooperacin internacional

sus recursos a los ejes estratgicos del sector,

y privados a las

tomando en cuenta territorialidad, coordinacin

prioridades del Pas.

intersectorial.

Revalorizacin de la hoja

Elaboracin de la lista bsica de plantas

de coca, reconocimiento

medicinales nacionales tradicionales.

de su valor histrico-

BOLIVIA Elaboracin del formulario teraputico nacional

cultural, medicinal y

SOBERANA para plantas medicinales y tradicionales.

tradicional e

Implementacin de las Farmacias

industrializacin para la

institucionales municipales interculturales, en

exportacin.

Orinoca y Patacamaya.

Proteccin y atencin al

Investigacin del uso de la hoja de coca, como

ciudadano boliviano en el

complemento de la harina, y como suplemento

exterior,

alimentario.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 18

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Adems de las cuatro estrategias principales del PND presentadas anteriormente, el Plan Nacional de

Desarrollo plantea enfoques transversales que interactan en todos los niveles y dimensiones del

desarrollo. Estos ejes transversales son:

Innovacin: es el conjunto de procesos de incorporacin y desarrollo de la ciencia, tecnologa, y

saber local para alcanzar mayor eficacia y eficiencia en los procesos de desarrollo de los sectores.

Equidad social: es el principio que busca superar las brechas histricas y reducir las profundas

desigualdades en el ejercicio fundamental de los derechos.

Medio ambiente y riesgos: es el enfoque que incorpora los factores de medio-ambiente y de

riesgos en los procesos de planificacin y gestin del desarrollo.

Tabla 2 bis Rol del Sector Salud en el marco de los ejes transversales del PND

Contribucin del sector salud a cada dimensin

Dimensiones del Vivir Bien

desde la propuesta de cambio

Estrategias de reconocimiento y desarrollo de los saberes

ancestrales que son las diferentes medicinas tradicionales

Desarrollo de la farmacopea tradicional y natural a partir

de los saberes ancestrales, pero tambin a partir de

nuevas investigaciones

Difusin de la ciencia y saberes tradicionales

Desarrollo de la produccin nacional de medicamentos y

Innovacin

otros insumos en salud para disminuir la dependencia

tecnolgica hacia el exterior.

Realizacin de nuevas investigaciones cientficas para

creacin y difusin de nuevas tecnologas y nuevos

procesos de desarrollo

Utilizacin de tecnologas modernas en salud como

telemedicina gracias al satlite Tupac Katari.

El Sector Salud debe eliminar las inequidades y

desigualdades en el acceso al sistema de salud mediante el

acceso universal a un sistema nico

Mediante acciones intersectoriales el Sector Salud debe

contribuir a disminuir las principales inequidades como de

gnero, de ingreso, territoriales, etc. que constituyen

tambin determinantes de la salud

Equidad Social

El Sector debe priorizar los grupos de poblacin ms

vulnerables y ms excluidos histricamente en una lgica

de equidad vertical: nios, mujeres embarazadas y en

postparto, adultos mayores, naciones indgenas originarias,

poblaciones rurales aisladas, etc.

Desarrollo de la movilizacin, participacin y control social

en salud como instrumento de equidad

El Sector Salud debe implementar mecanismos de

adaptacin intersectoriales frente al cambio climtico y a la

mayor frecuencia de desastres naturales para entre otros

Medio ambiente estar preparados y limitar las epidemias resultantes de

Y Riesgos estos desastres.

Adems de prever los desastres, el Sector debe entrar en

una lgica de desarrollo sostenible para cambiar el circulo

vicioso del desastre y generar desarrollo integral.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 19

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Captulo II. Estado de Situacin

2.1. Un poco de historia

La promulgacin del Cdigo de Salud en 1978 marca un hito relevante en la historia de la salud

pblica, a partir de ello, se ha tenido diferentes planes sobre polticas pblicas en el sector que han

ido evolucionando, flexibilizndose, hacindose ms participativa en algunos casos 6.

A continuacin se seala la cronologa de los principales hitos legales y polticas del sector:

1978 1982 Cdigo de Salud de la Repblica de Bolivia. Decreto Ley N 15692 (1978).

1982 1985 Bases para la Poltica de Salud del Gobierno Democrtico Popular.

1985 1989 Plan Global de Salud Salud es Vida.

Plan Trienal de Salud (1987 1989).

1989 1993 Plan Nacional de supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna.

Sistema Nacional de Salud Integrado y descentralizado.

1993 1997 Plan Vida Plan Nacional para la reduccin acelerada de la Mortalidad Materna,

Perinatal y del Nio (1994 1997).

Ley de Participacin Popular N 1551 (1994).

Modificaciones a la Ley de Participacin Popular y a la Ley Orgnica de

Municipalidades N 1702 (1996).

Ley de descentralizacin N 1654 (1995).

Constitucin Poltica del Estado N 1615 (1995).

Nuevo Modelo Sanitario Sistema Pblico de Salud Descentralizado y Participativo

(1996).

Seguro Nacional de Maternidad y Niez (1996).

Seguro Nacional de Vejez (1996).

1997 2002 Plan Estratgico de salud de Lucha contra la pobreza Medicina Familiar y

Comunitaria (PES).

Seguro Bsico de Salud SBS (1998).

Seguro Mdico Gratuito de Vejez (1998).

Ley del Dialogo 2000 (2001).

Seguro Bsico de Salud Indgena y Originario SBS IO.

2002 2004 Reforma a la Constitucin Poltica del Estado N 2650 (2004).

Ley del Seguro Universal Materno Infantil N 2426 (2002)

Modelo De Gestin D.S. 26875 (2002)

Directorios Locales de Salud (2003) y Gerencias de Red (2004)

6

Fuente: Actualizacin Libro Municipalizacin: diagnostico de una dcada

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 20

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

2005 -2009 Ampliacin del SUMI Ley N 3250 (2005)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos Ley 3058 y D.S. 28421 (2005)

Seguro de Salud para el Adulto Mayor Ley 3323 (2006) y D.S. 28968

Plan Nacional de Desarrollo D.S. 29272 (2007)

Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural D.S. 29601 (2008)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos D.S. 29565 (2008)

Bono Juana Azurduy (2009).

2.1.1. Reforma de Salud

El sector salud atraves una fuerte crisis en los aos 80 y principios de los 90, producto de la

aplicacin de los programas de ajuste estructural en los pases en desarrollo, donde los procesos de

desregularizacin, modernizacin y flexibilizacin limitaron y dispersaron los ya escasos recursos

financieros del sector. Por esta razn, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco

Interamericano de Desarrollo propusieron y apoyaron los procesos de reforma sectorial en Amrica

Latina. En nuestro pas, el Proyecto de Reforma en Salud deba estar orientado a introducir cambios

sustantivos en las diferentes instancias del sector salud, sus relaciones y las funciones que se llevan

a cabo. En cuanto a los resultados propuestos por los organismos internacionales, stos

tericamente se dirigan a aumentar la equidad en la prestacin de servicios de salud, la eficiencia

de su gestin y la efectividad en las intervenciones para la satisfaccin de las necesidades de salud

de la poblacin.

Paralelamente se desarroll el proceso de descentralizacin de los servicios de salud, que era un

imperativo de los organismos internacionales para financiar el Proyecto de Reforma del Sector Salud,

apoyada en leyes como la de Participacin Popular y la de Descentralizacin Administrativa que

facultaron a Prefecturas y Municipios la administracin, evaluacin y supervisin de recursos

humanos, infraestructura y tambin el manejo y ejecucin de partidas presupuestarias, asignadas a

estas actividades. Llegados a este punto, vale la pena sealar que, a medida que la

descentralizacin se profundizaba, la rectora del Ministerio de Previsin Social y Salud Pblica se

haca cada vez ms dbil en los niveles departamentales, puesto que los Servicios Departamentales

de Salud, si bien conservaron la dependencia tcnica del ente rector, pasaron a tener una

dependencia orgnica de las Prefecturas Departamentales.

La Reforma en Salud, dot con fuerte financiamiento a programas como el Escudo Epidemiolgico

(Chagas, malaria, tuberculosis, dengue y leishmaniasis), EXTENSA que buscaba la extensin de

coberturas mediante la atencin de brigadas mviles de salud y tambin con el apoyo a los seguros

de salud y el mejoramiento de la calidad de los servicios. Iniciativas estas que, en el mediano plazo,

resultaron totalmente insostenibles desde el punto de vista financiero, y que en casos como el de

EXTENSA, no tuvieron los resultados esperados ni durante ni despus de su ejecucin.

2.2.2. Plan Sectorial de Desarrollo 2006-2010

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, se elabor el Plan Sectorial de Desarrollo 2006-2010, en

el cual se defini una visin del Sector Salud y cinco polticas con sus respectivas estrategias,

programas y proyectos para la operativizacin del cambio en el Sector Salud.

La propuesta planteada se presenta a continuacin.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 21

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

a) Visin del Sector Salud

La visin del Sector al 2010 planteada en el PSD Salud 2006 2010 es la siguiente:

En el ao 2010, el Sistema nico de Salud con acceso universal, es respetuoso de las culturas

originarias, y enriquecido con la medicina tradicional; es inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y

descentralizado; conducido y liderizado por el Ministerio de Salud y Deportes, ejerciendo soberana

sanitaria plena.

Prioriza la prevencin de la enfermedad y la promocin de la salud, actuando sobre las

determinantes sociales de salud; con participacin de una poblacin con hbitos saludables,

comprometida con la actividad fsica y deportiva, organizada y movilizada por el ejercicio pleno de su

derecho a la salud, que vive bien.

Dentro de los elementos de la visin, se estableci el orden de prioridades siguiente:

1. El sistema nico de salud con acceso universal, es respetuoso de las culturas originarias y

enriquecido con la medicina tradicional; es inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y

descentralizado; conducido y liderado por el Ministerio de Salud y Deportes

2. acta sobre los determinantes de salud

3. con participacin de la poblacin comprometida con la actividad fsica y deportiva,

organizada y movilizada por el ejercicio pleno de su derecho a la salud

4. que vive bien.

b) Polticas, Programas y Proyectos

Para alcanzar la Visin al 2010, el Plan Sectorial de Desarrollo 2006-2010 incluy 5 Polticas, cada

una correspondiendo a una estrategia y a un programa, y 13 Proyectos sectoriales:

Ilustracin 1 Esquema del Plan Sectorial de Desarrollo

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 22

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

c) Resultados e impactos esperados por la implementacin del PSD 2006-2010

Se planteo en el PSD 2006-2010 alcanzar los siguientes resultados e impactos:

Cumplir las Metas del Milenio en Salud hasta el ao 2015:

Que la poblacin boliviana, hasta el 2010, acceda en un 100% al Sistema nico, Intercultural y

Comunitario de Salud, adems del acceso a servicios bsicos.

Eliminar la desnutricin en nios menores de cinco aos.

Alcanzar la mayor cantidad de aos de vida en forma saludable con menor incidencia de

enfermedades.

El sistema de salud generar un ambiente sano y sostenible vigilando el mbito productivo, los

desechos industriales, residuos hospitalarios y suelos.

Se eliminar la violencia intrafamiliar focalizada en nias de municipios pobres.

d) Evaluacin del PSD 2006-2010

El PSD 2006-2010 no incluy la organizacin de un proceso de seguimiento y evaluacin, y como

consecuencia, no se realiz todava una evaluacin global del avance de los diferentes programas y

proyectos sectoriales. Sin embargo, es evidente que no se logr las metas establecidas, en particular

en cuanto a impactos esperados, como mortalidad materna, mortalidad infantil, etc.

Adems, se puede destacar una gran falta de difusin del PSD 2006-2010, lo que result en un mal

conocimiento de este documento por parte de los actores del Sector, inclusivo los actores pblicos, y

entonces no hubo alineamiento real del Sector a las polticas nacionales presentadas en el PSD

2006-2010; as, el Sector conoca globalmente las 5 polticas, pero no en qu consistan.

Se puede lamentar esta falta de difusin y de alineacin al Plan Sectorial de Desarrollo, hechos que

impidieron alcanzar las metas planteadas; sin embargo, se debe aprender de estos errores para no

tener la misma falta de resultados al terminar el Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020.

2.2. Anlisis de actores que conforman el sector salud

Los actores que conforman el sector son todos los Bolivianos y Bolivianas como beneficiarios del

sector, priorizndose algunos grupos vulnerables histricamente excluidos como los pueblos

indgenas, originarios y campesinos, personas con discapacidad, adultos mayores, vctimas de

violencia y menores de dos aos que sufren desnutricin. La relacin que se establece con estos

grupos es de coordinacin e inclusin, con la finalidad de que la institucin adquiera un compromiso

con las demandas sociales, entre ellas, la de responder a las necesidades y demandas de salud de

los pobladores. Sin embargo, la debilidad del proceso participativo en la elaboracin del PSD no

permiti tomar en cuenta las demandas y opiniones de todos los actores del Sector.

Actualmente, el sector salud est conformado por cuatro subsectores:

Subsector pblico, encabezado por el Ministerio de Salud y Deportes, financiado principalmente

por fondos pblicos y de cooperacin, y descentralizado en su gestin.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 23

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Subsector de la Seguridad Social de Corto Plazo, compuesto por diversas Cajas de Salud que

atiende a los trabajadores asalariados y sus familias, y financiado principalmente por cotizaciones

de los afiliados,

Subsector privado, conformado por las entidades sin fines de lucro entre ellas Iglesia y ONGs-

que actan en el campo de la salud y los establecimientos de salud privados con fines de lucro.

Subsector de la medicina tradicional.

La clasificacin de los actores del Sector se presenta a continuacin segn la terminologa propuesta

por el Ministerio de Planificacin del Desarrollo.

2.2.1. Actores Pblicos

Los actores pblicos (tabla 3.) son el conjunto de entidades pblicas que forman parte del Sector, y

tienen el mandato de brindar servicios y/o productos a los actores directos; son los Ministerios,

Viceministerios, instituciones pblicas desconcentradas, descentralizadas, autrquicas y empresas

pblicas relacionadas con el Sector, adems de sus contrapartes en el nivel departamental, regional,

municipal y comunal.

Tabla 3. Actores Pblicos que conforman al Sector Salud

Qu piensan del sector Qu esperan del

Cmo son

Responde a las demandas de sector

Quines son? caractersticas, tipo de

los actores y cules son sus Resultados, propuestas

relacin, roles

limitaciones. Expectativas

Su rol es establecer las

polticas nacionales de

salud, de normar, conducir

y regular el sector y de

implementar las polticas Reconoce la paulatina

de salud a travs de sus Aumentar su

prdida de rectora y

estrategias, programas y capacidad de

liderazgo. Reconoce su

proyectos. A travs de negociacin frente

dbil asignacin

leyes, decretos, a Economa y

presupuestaria por parte

resoluciones ministeriales, finanzas.

del TGN.

resoluciones Ejecutar los

Cabeza De Sector administrativas, normas, Reconoce la falta de

recursos

Ministerio de Salud y Deportes disposiciones. comunicacin entre los

financieros, de

Mxima Autoridad Sanitaria componentes del mismo

compromiso

en el Sector Salud Es instancia tcnica y MSD.

normativa. programtico, a

Reconoce su baja manera de evitar la

Es una instancia de ejecucin presupuestaria reversin de los

seguimiento, monitoreo y en los programas y mismos.

evaluacin. proyectos, tanto del TGN

Recuperar la

como de la Cooperacin

Tiene cobertura nacional. rectora y

Internacional.

liderazgo.

Es parte del sector,

establece relaciones de

coordinacin inter e

intrainstitucional. acciones

entre los mismos.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 24

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Qu piensan del sector Qu esperan del

Cmo son

Responde a las demandas de sector

Quines son? caractersticas, tipo de

los actores y cules son sus Resultados, propuestas

relacin, roles

limitaciones. Expectativas

Reconocen que no existe Mayor participacin

Dependientes de las

una relacin de tcnica

Prefecturas.

coordinacin. programtica.

Tericamente cumplen y

Reconoce que la Mayor

hacen cumplir las

asignacin acercamiento.

disposiciones emanadas

presupuestaria que

del MSD, (polticas de Una planificacin

otorga el MSD no es

salud, disposiciones, conjunta de las

Servicios Departamentales de suficiente.

normas en sus acciones y

Salud (SEDES) jurisdicciones territoriales) Todava no existe un procesos.

relacionamiento tcnico

Responsable de contratar Procesos de

con los municipios, solo

personal y cancelar los monitoreo,

son solicitudes de fondos

sueldos y salarios del sub.- seguimiento y

y recursos.

sector pblico, a travs de evaluacin,

transferencias del TGN. Existe una pugna de desarrollados

poder entre SEDES y conjuntamente.

municipios.

Redes Municipales de

Salud.

Directorio Local de Salud,

DILOS.

Ms personal para

El Municipio, mediante el ejecutar las

DILOS, es responsable del No otorgan importancia acciones

abastecimiento de al Sector como lo programadas y/o

insumos, medicamentos y muestra el poco espacio delegadas, SUMI,

alimentacin, de los gastos acordado a Salud en los Bono JA,

operativos, construccin, Planes de Desarrollo Desnutricin Cero,

Gobiernos Municipales

mantenimiento y Municipales PAI, AIEPI,

equipamiento de los Tuberculosis y

establecimientos de salud No siempre cumplen con otras patologas.

pblicos de su jurisdiccin sus responsabilidades

territorial, incluyendo lo financieras Menos registros y

que corresponde a los estadsticas que

Seguros Pblicos de Salud. llenar.

No asumen el modelo de

atencin Salud Familiar

Comunitaria Intercultural.

Ms personal para

Provee los servicios de ejecutar las

salud de tipo promocional, acciones

preventivo, curativo, etc. Son los responsables de programadas y/o

otorgar atencin en delegadas, SUMI,

Proveen los servicios en el Bono JA,

salud a la poblacin que

mismo establecimiento o Desnutricin Cero,

Establecimientos de Salud en la comunidad

la demande.

PAI, AIEPI,

Son responsables de la Tuberculosis y

No tienen autonoma y

referencia y retorno. otras patologas.

todo su accionar depende

del MSyD, SEDES, Menos registros y

Municipios, etc. estadsticas que

llenar.

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 25

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Qu piensan del sector Qu esperan del

Cmo son

Responde a las demandas de sector

Quines son? caractersticas, tipo de

los actores y cules son sus Resultados, propuestas

relacin, roles

limitaciones. Expectativas

El INASES es la Entidad

Instituciones de la

descentralizada, encargada

Seguridad Social de normar, implementar,

monitorear, evaluar las

INASES. Instituto Nacional de actividades que realizan las No reconocen al MSD

Seguros en Salud. Cajas de Salud. como cabeza de sector.

Seguro Social Obligatorio (SSO) Las Cajas de Salud cubren No hay una coordinacin

de Corto Plazo: administrado por las prestaciones en fluida entre los

los entes gestores de la seguridad servicios, especie y dinero correlatos jerrquicos,

social, cuyo rgano rector es la y supervisan el intermedios.

Caja Nacional de Salud (CNS). cumplimiento de las

Hay coordinacin local Tienen un sistema

Existen otras cajas de salud asignaciones familiares, de informacin

puntual para temas

como: tienen su sede en la ciudad propio.

operativos como es el

Petrolera de La Paz y se

o PAI, VIH/SIDA y el Responden a s

De Caminos desconcentran

o SSPAM. mismas.

o Banca Estatal geogrficamente en

o Banca Privada Administraciones Cuestionan la

o Universitaria Regionales y Agencias implementacin de un

o COSSMIL Distritales. Seguro nico de Salud.

o De seguros delegados Las AFPs son instituciones No asumen el modelo de

como el de COTEL financieras privadas, Atencin en Salud

Seguro Social Largo Plazo y el encargadas por el Estado Familiar Comunitaria

Seguro Voluntario: administrado para administrar el fondo Intercultural.

por las Administradoras de los de capitalizacin individual,

Fondos de Pensiones (AFPs). compuesto por los aportes

propios de los

trabajadores.

2.2.2. Actores Directos

Los actores directos (tabla 3) son el conjunto de personas y comunidades que reciben el servicio de

los actores pblicos y actores de apoyo. Generalmente se hallan organizados en sindicatos, formas

originarias de organizacin, juntas vecinales, asociaciones, empresas, gremios, etc., tanto a nivel

nacional y sub-nacionales.

2.2.3. Actores de apoyo

Los actores de apoyo (tabla 4) comprenden a las instituciones y organizaciones (pblicas, privadas y

sociales) de los niveles nacionales y sub-nacionales que ayudan a cumplir los objetivos de los

actores directos, a ampliar su radio de accin y sus impactos

Plan de Desarrollo Sectorial 2010-2020 Sector Salud 26

PSD 2010-2020 Hacia la Salud Universal

Tabla 4 Actores directos del Sector Salud

Qu piensan del sector Qu esperan del

Cmo son

Responde a las demandas de sector

Quines son? caractersticas, tipo de

los actores y cules son sus Resultados, propuestas

relacin, roles

limitaciones. Expectativas

Todos los Bolivianos

Son bolivianos y bolivianas

y Bolivianas

reconocidos/as por la CPE. Ejercer el derecho

Poblacin en general. Son organizaciones que a la salud de

Organizaciones Sociales. cuentan con sus manera general.

Organizaciones campesinas. personeras jurdicas y Demandan del sector

Organizaciones originarias. reconocidas por Ley. Promocin de la

acciones concretas en

Juntas Vecinales. salud, difusin y

salud, como atencin de

Otras organizaciones. Tienen pleno educacin en el

calidad y calidez en los

reconocimiento de sus derecho a la salud,

establecimientos de

derechos fundamentales y en derechos

COB, CONALCAN, CONAMIPE, CSTCB, salud.

derechos humanos sexuales, en

COR, FEJUVE, CONAMAQ, CIDOB,

constitucionalizados en la derechos