Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Epistemología y Prácticas Del Conocimiento

Epistemología y Prácticas Del Conocimiento

Cargado por

guillepoliceTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Epistemología y Prácticas Del Conocimiento

Epistemología y Prácticas Del Conocimiento

Cargado por

guillepoliceCopyright:

Formatos disponibles

Documentos Ciencia, Tecnologa y Sociedad

Epistemologa y prcticas del conocimiento

Violeta Guyot* La extraordinaria transformacin del mundo producida desde la modernidad encuentra a la humanidad ante una encrucijada. Las crisis en los diversos aspectos de la vida social representan el mayor desafo para una racionalidad que busca liberarse de la trama excluyente del logos cientfico-tecnolgico y potenciarse hacia un nuevo posicionamiento frente a la vida. Cobran valor los intentos de repensar el conocimiento en el doble filo de la relacin entre la teora y la praxis. As, situamos las prcticas docentes, investigativas y profesionales como prcticas del conocimiento que producen formas de subjetividad en el concreto acaecer de la praxis. El conocimiento, por una operacin recursiva, puede volver sobre s mismo para vigilarse, corregirse e incluir la intervencin prctica, como un momento de la teora en vistas a la accin juzgada epistemolgicamente y valorizada ticamente en su mismo devenir. Palabras clave: Epistemologa - prcticas del conocimiento - relacin teora- prctica

* Profesora Titular de Filosofa y Epistemologa en carreras de grado y posgrado de la Universidad Nacional de San Luis; Directora del PROICO Tendencias Epistemolgicas y Teoras de la Subjetividad. Su impacto en las Ciencias Humanas, SECyT de la UNSL y Programa Nacional de Incentivos a la Docencia y a la Investigacin; Directora de la Maestra Sociedad e Instituciones; Secretaria Acadmica del Centro Latinoamericano de Estudios Ilya Prigogine, UNSL, San Luis, Argentina. E-mail: vguyot@unsl.edu.ar

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

(9-24)

Documents Science, Technology and Society

Epistemology and Knowledge practices

Violeta Guyot*

The extraordinary transformation of the world occurred since the Modern Age puts humanity in the position of facing a crossroads. The crises in different aspects of social life represent the greatest challenge for a rationality that seeks to get free of the excluding interweaving of scientific-technological logos to achieve fuller forms of existence, and the attempts to rethink knowledge in the double edge of theory and practice become valuable. Thus, we place the teaching, researching and professional practices as knowledge practices that produce forms of subjectivity in the actual occurrence of the praxis. Knowledge, by a recurrent operation, may return to itself to watch and correct itself, and include the practical intervention as a moment of the theory in view of the action judged epistemologically and ethically appraised in its own becoming.

Key words: Epistemology, knowledge practices, theory-practice relationship

* Full Professor of the Chairs of Philosophy and Epistemology of the degree and postdegree careers, Universidad Nacional de San Luis; Director of the Research Project Epistemological Trends and Theories on Subjectivity. Its Impact on Human Sciences, SECYT, UNSL, and the National Program for Incentivation for Teaching and Research; Director of the Society and Institutions Masters Degree; Academic Secretary, Centro Latinoamericano de Estudios Ilya Prigogine, UNSL, San Luis, Argentina. E-mail: vguyot@unsl.edu.ar

10

(9-24)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

EPISTEMOLOGIA Y PRACTICAS DEL CONOCIMIENTO

Introduccin La emergencia de la filosofa de las ciencias en la segunda dcada del siglo XX implic un punto crucial en la instalacin de la racionalidad occidental bajo la figura del logos cientfico-tecnolgico. De ah la exigencia de una redefinicin de la filosofa misma que introdujo un nuevo objeto para la especulacin filosfica, ya no las cosas y acontecimientos del mundo real o ideal, sino la ciencia entendida como resultado, expresada en el texto de la teora, de sus enunciados y conceptos cientficos. La distincin entre contexto de descubrimiento y contexto de justificacin permiti delimitar ese objeto, al mismo tiempo que instalaba el procedimiento de anlisis y brindaba la posibilidad de abordarlo desde un punto de vista lgico, excluyendo un vasto campo de interrogantes acerca de los procesos sociales, culturales e individuales que podran dar cuenta de la procedencia histrica del conocimiento cientfico. Las nuevas lgicas adquirieron, as, un carcter relevante como instrumento operativo de esta nueva teora de la ciencia, conjuntamente con los estrictos criterios de demarcacin expresados de acuerdo a los supuestos filosficos empiristas y positivistas que, en general, sostenan los pensadores de los Crculos de Praga, de Berln, de Viena(1). Un conjunto de problematizaciones referidas a la ciencia, acotada a su contexto de justificacin, prolifer en los trabajos de estos nuevos filsofos, cientficos, matemticos y lgicos que buscaban la dignidad del conocimiento filosfico en su objetividad, liberndolo de toda suerte de metafsica, es decir, de toda filosofa que pretendiera alcanzar por va de la reflexin pura (a priori) y sin control emprico (por medio de observaciones) una explicacin sobre las cualidades y leyes del mundo. En otras palabras, no habra ciencia filosfica de la realidad, sino investigaciones filosficas

(1)

Cf. AYER, El positivismo lgico, Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 1986.

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

(9-24)

11

GUYOT V.

de las teoras lgicas, de las categoras y procedimientos de las ciencias particulares, de sus instrumentos lgicos y lingsticos. Asimismo, se afirmaba la idea de la neutralidad valorativa de la ciencia y de la filosofa que se ocupaba de ella, eliminado de sus consideraciones los aspectos subjetivos, polticos, ticos, sociales, ideolgicos. Se apuntaba a dotar a las investigaciones filosficas de un carcter cientfico riguroso, sometiendo todas sus expresiones a una confrontacin intersubjetiva y, a partir de estrictos criterios de legitimacin, distinguir los problemas de los pseudo problemas filosficos, es decir, carentes de sentido. Este movimiento epistemolgico se expandi rpidamente superando las barreras ideolgicas, instalando formas de comunicacin a travs de publicaciones peridicas, congresos y eventos donde se discutan y confrontaban pblicamente los resultados que se iban obteniendo, de su enseanza en los centros de investigacin y en las universidades del mundo anglosajn que haban alojado a muchos de sus fundadores que se vieron obligados a emigrar por la situacin poltica que se viva en la Alemania de aquella poca. En poco tiempo se produjo un impacto general sobre la cultura, dentro y fuera del mundo acadmico, consolidndose una imagen homognea de la racionalidad cientfica acorde a las esperanzas depositadas en el porvenir de la ciencia y la tecnologa como resortes del progreso del conocimiento, de la economa, de la humanidad. La ciencia resultado o la neutralidad valorativa de la ciencia A lo largo del Siglo XX, la instalacin cultural de esa representacin nica de la ciencia produjo una serie de efectos en los modos de comunicacin y circulacin de los conocimientos, en su valoracin social, en el establecimiento de nuevas jerarquas en el orden de los saberes, filtrndose en los discursos de la vida cotidiana y generando formas ideolgicas resistentes a la crtica o a otras miradas alterna-

12

(9-24)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

EPISTEMOLOGIA Y PRACTICAS DEL CONOCIMIENTO

tivas. Las instituciones educativas cumplieron un papel fundamental en la transmisin implcita o explcita de esta concepcin, que impregnaba como supuesto bsico las decisiones curriculares, didctico-metodolgicas y una nueva forma de organizacin terico-epistemolgica en ese campo especfico, segn el modelo de las llamadas ciencias de la educacin. En los aos noventa, en los suplementos culturales de varios peridicos y en algunas revistas de cultura general, se publicaron una serie artculos donde se polemizaba acerca de la ciencia, de su valor y de su responsabilidad en relacin a las catstrofes provocadas por el uso de las tecnologas derivadas de ella. Uno de los problemas fuertemente discutido fue el de la neutralidad valorativa de la ciencia. Como ejemplo, quiero traer a consideracin las posiciones claramente expuestas en los artculos Disparen sobre la ciencia(1) y Tambin la ciencia dispara(2) en los que se expresan dos posiciones antagnicas. Segn G. Klimovsky, autor del primer artculo, la ciencia, al igual que un martillo, no es ni buena ni mala, dependiendo esos valores del uso que los hombres le acuerden: si se lo utiliza para clavar clavos en la construccin de una vivienda, ser bueno; si se lo emplea para hundir crneosser malo. Del mismo modo, la ciencia y la tecnologa en s no son buenas ni malas: lo bueno o lo malo est en el uso que se haga de ellas. Los que no comprenden esta distincin, dice el epistemlogo, se dedican a disparar contra la ciencia y la tecnologa, hacindolas responsables de las guerras y de las crisis de nuestra vida actual. La respuesta de Enrique Mar no se hizo esperar; la

KLIMOVSKY, G. , Disparen contra la Ciencia ,Diario Clarn, Suplemento Futuro, 18 de setiembre de 1993. (2) MAR, E. , La ciencia tambin dispara, Diario Clarn, Suplemento Futuro, 25 de setiembre de 1993.

(1)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

(9-24)

13

GUYOT V.

metfora de la ciencia martillo, dice, es errnea e insuficiente para describir el complejo papel que la ciencia y la tecnociencia cumplen en la sociedad actual: El criterio de demarcacin entre la ciencia (pura o aplicada) y su mal uso, silencia no slo la realidad y las peculiaridades de su proceso de produccin por el poder estatal y corporativo privado en la sociedad contempornea, sino un universo no secundario de teoras que en s son mortferas, y que en su elaboracin interna combinan recursos lgicometodolgicos para producir la destruccin del hombre y la naturaleza. Estas teoras, segn el autor, son malas in se y no pierden su condicin de cientficas, pues cuentan con hiptesis, axiomas, vocabulario terico y observacional, sistema de deduccin de teoremas y reglas de correspondencia, que garantizan su significado cientfico. Ellas estipulan desde el inicio las condiciones conceptuales para sus usos externos concretos, como por ejemplo la carrera de las armas nucleares, los efectos cancergenos y poluciones de distinto tipo, teoras electrnicas destinadas al control social o la ingeniera gentica, etc. La lista es muy larga y las experiencias nefastas que han significado para la humanidad Hiroshima y Nagasaki hacen imposible seguir sosteniendo la neutralidad de la ciencia y atribuir a las obvias fallas morales de los gobiernos, agencias o corporaciones un mal uso de esos instrumentos. La razn es obvia: no existe racionalidad de la ciencia que no sea coextensiva con la racionalidad de su aplicacin en la sociedad. Lo que no aparece en claro en esta polmica sin fin son dos cosas: primero, el carcter filosfico de los posicionamientos, puesto que de lo que se trata es de puntos de vista epistemolgicos y no cientficos; segundo, el modo en que en cada perspectiva se ha construido el objeto de la epistemologa. En un caso solamente se admite la ciencia como resultado, la teora, y se considera pertinente al objeto slo el contexto de justificacin. En el otro caso, la ciencia es proceso de construccin de conocimientos y para

14

(9-24)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

EPISTEMOLOGIA Y PRACTICAS DEL CONOCIMIENTO

conocer qu es ese objeto llamado ciencia, hay que considerar tambin las condiciones sociales de su emergencia, los valores y las relaciones de poder que se juegan a la hora de financiar la empresa cientfica. La ciencia entre la teora y la prctica Estas consideraciones nos conducen a otra cuestin de suma importancia y que implica tambin un posicionamiento epistemolgico: si la ciencia debe ser entendida slo como resultado, esto es, como teora cmo estableceremos la relacin teora-prctica? La problemtica planteada por esta relacin es muy rica y se encuentra en permanente reconsideracin conceptual ya que entraa una dificultad que ha preocupado al pensamiento occidental desde el surgimiento mismo de la filosofa y de la ciencia. Con la aparicin de una racionalidad crtica e inquisidora hubo necesidad de diferenciar el pensar, el especular, el contemplar del hacer propiamente dicho. Por otra parte, la relacin teora-prctica se presenta con los rasgos de la significacin temporal e histrica de los conocimientos vigentes, acorde con las condiciones de posibilidad propias de la poca y en consistencia con ellas. Aristteles analiz diversas formas de la accin vinculadas al conocimiento, segn se tratara de fabricar, elaborar obras y objetos, la poiesis; de un modo de hacer, de producir algo ordenado por el conocimiento tcnico y orientado a un resultado determinado segn grados de perfeccin y excelencia, la tekn; de una forma de actuar responsable e independiente, orientada por ideas que se manifiestan en la vida pblica del ciudadano, la praxis. En esta ltima forma, se impone por la reflexin, el fin de la accin y la libertad responsable de alcanzarlo. En ella encontramos implcita la exigencia de conocimiento, de una meditacin sensata orientada hacia una meta del obrar. Tambin llam la atencin acerca de una forma de saber hacer segn el principio de lo bueno y de lo malo, la frnesis o prudencia, que pone

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005 (9-24)

15

GUYOT V.

de relieve el carcter eminentemente prctico del ser humano y representa un modo de saber universal en relacin a la totalidad de la vida y del bien del hombre. Por otro lado, habra una forma de saber hacer superior a todas las anteriores, la episteme, que implica discernir, definir, demostrar, y es condicin de otras dos: la inteleccin y la sabidura. Todas ellas ordenan el camino de los conocimientos hacia la theora, que representa el grado ms elevado de la praxis humana, un modo de vida (bos theretikos), cuyo objeto de contemplacin eran las primeras causas, los primeros principios, el primer motor inmvil, que se encontraban ms all de lo perecedero. Como se puede apreciar, Aristteles introduce en la relacin teoraprctica la dimensin tica a travs de la frnesis como condicin del conocimiento verdadero, conocimiento transmisible que es enseado por un sophs, el que sabe algo en forma plena y, por ello, es capaz de producir una enseanza rectora, es decir filosfica. Marx, en el siglo XIX, fund una tradicin que llega hasta nuestros das cuando expres que la filosofa habra intentado hasta ese momento comprender el mundo y que se trataba ahora de transformarlo. De ah que pensara la relacin teora-prctica como uno de los desafos cruciales que permitira resolver la cuestin del pensamiento como instrumento para la transformacin de la realidad. As, la praxis revolucionaria implicaba la existencia de una teora acerca de la realidad social que al mismo tiempo contempla, como uno de sus momentos, la forma de intervenir para modificarla. A mediados del siglo XX, esta idea es retomada por Karel Kosik, neomarxista que incorpor a la teora del materialismo histrico aportes provenientes de la fenomenologa y el existencialismo. En su libro Dialctica de lo Concreto(1), este pensador sostiene que el hombre es

(1)

KOSIK, K. Dialctica de lo concreto, Gedisa, Mxico, 1986.

16

(9-24)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

EPISTEMOLOGIA Y PRACTICAS DEL CONOCIMIENTO

praxstico por excelencia, ya que su ser consiste en la capacidad para proyectarse en una prctica iluminada por el concepto. Creador de las cosas, del lenguaje para nombrarlas, de los instrumentos conceptuales para pensarlas, el hombre es, por todo esto, creador y transformador de s mismo. La prctica como disposicin humana ha sido considerada desde distintos puntos de vista: como el mero hacer del hombre, cuyo fundamento radica en s misma (homo faber), como tcnica, poder y arte de manipular cosas y hombres (homo tcnico), como aplicacin de la teora, con lo cual no introduce ninguna novedad que ya no est contemplada en aqulla. Pero para Kosik, la prctica es elevada a otra condicin cuando la consideramos como prctica terica, como un hacer en el orden de los conceptos, de las ideas, es decir, del conocimiento. Aqu se establece un autntico dilogo entre el pensar y el hacer, pues todos los caminos nos conducen a una prctica, punto de partida y de arribo del conocimiento. Hacer y saber hacer mantienen una exigencia de mutua articulacin ordenada a la praxis, condicin de toda transformacin posible del mundo. El hombre debe permanecer vigilante ante este saber, pues la praxis puede degradarse cuando es el correlato de ideologas deshumanizantes, cuando atenta contra la libertad y dignidad de los hombres. Aqu se visualiza la importancia del conocimiento del mundo, de sus aspectos fsico-naturales, ticos y sociales. Es imposible pensar en un conocimiento verdadero pero injusto, cuando de lo que se trata es de transformar el mundo eliminando las injusticias, las desigualdades y exclusiones a que ha conducido la historia de la humanidad. Hacia fines del siglo pasado, Foucault y Deleuze se consideran herederos de toda una tradicin filosfica vinculada al modo de pensar la relacin teora-prctica(1). Sin embargo, se atreven a pensar lo indito, incorporando las

(1) FOUCAULT, M., Un dilogo sobre el poder y otras conversaciones, Alianza, Buenos Aires, 1990.

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

(9-24)

17

GUYOT V.

ideas de lucha y de poder para explicar cmo es posible pasar de las ideas a la accin y de la accin a las ideas. stas no son las que operan la transformacin aunque estn solidariamente engarzadas en una explicacin de lo que las cosas son. Slo la prctica y los que estn haciendo en un punto especfico de la realidad pueden operarla. El intelectual, el terico, ya no habla por s mismo sino que expresa la voz de los que estn haciendo; todos somos grupsculos en una red en que la teora y la prctica son puntos de relevo puesto que ya no hay nada ms que la accin: accin de teora, accin de prctica, en relacin a conexin a redes de poder. La teora es as una caja de herramientas que es preciso que funcione, que se use para hacer algo, de otro modo no sirve para nada o es que todava no se dan las condiciones para ser usada. Teora y prctica devienen puntos estratgicos que remiten el uno al otro, en un relevo creador permanente a un poder hacer que introduce el acontecimiento, es decir, lo nuevo en el horizonte del mundo humano. Nuevas opciones epistemolgicas y las prcticas del conocimiento Como hemos visto, la relacin teora-prctica representa un problema epistemolgico que se puede resolver en las diversas perspectivas que brinda ese campo de conocimientos. En ese sentido, habra que sealar la importancia de los aportes realizados hacia 1960 por T. Kuhn(1), quien introduce en la problemtica epistemolgica la historia de las idea cientficas, en la perspectiva inaugurada por A. Koyr y por E. Meyerson, H. Metzger y A. Maier. Este hecho incide en la configuracin del objeto de la epistemologa, pues se introduce aquello que haba sido excluido por la ortodoxia

1 KUHN, T., La estructura de las revoluciones cientficas, Fondo de Cultura Econmica, Mexico, 1985.

18

(9-24)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

EPISTEMOLOGIA Y PRACTICAS DEL CONOCIMIENTO

neopositivista: los procesos y las condiciones de posibilidad que permitan explicar el fenmeno cientfico en su situacin histrico-social y dar cuenta del efecto producido por los cambios en el conocimiento que impactaban, ms all del contexto de la teora, a la sociedad, la cultura, la educacin y la visin del mundo. Los cambios revolucionarios de paradigmas, las prcticas de investigacin diferenciadas de la comunidad cientfica, las textualizaciones de los resultados, los lenguajes y estilos utilizados para ello, los presupuestos incorporados por la educacin en la formacin de los cientficos, requieren legtimamente de una perspectiva histrica para la teorizacin sobre los complejos fenmenos que plantea la creacin cientfica. Cmo saber qu es la ciencia en una determinada poca? Atendiendo a las prcticas de la comunidad cientfica, a los efectos que producen los conocimientos sobre todos los aspectos de la sociedad. Los llamados nuevos paradigmas, en los ltimas dcadas del siglo XX, aportaron nuevas visiones crticas respecto de la ciencia y de la sociedad tecnolgica derivada de ella. Es as como I. Prigogine y E. Morin han realizado un diagnstico minucioso de la cultura cientfica y de los efectos de las intervenciones realizadas en la naturaleza y en la sociedad a partir de los instrumentos proporcionados por la tecnociencia. Ilya Prigogine(1), el ms destacado representante de la teora de la complejidad en el campo cientfico, ha dedicado su vida durante ms de medio siglo a investigar y a renovar los problemas de la fsica terica, produciendo una verdadera revolucin en la termodinmica de los sistemas alejados del equilibrio, con fuertes resonancias en los do-

Ilya Prigogine, Premio Nobel de Qumica en 1977, Director de los Institutos Internacionales de Fsica y de Qumica fundados por E. Solvay, Bruselas; Director del Centro de Mecnica Estadstica y Sistemas Complejos, de la Universidad de Austin, Texas y del Centro Latinoamericano de Estudios Ilya Prigogine de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

(1)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

(9-24)

19

GUYOT V.

minios ms diversos del conocimiento y la cultura. Su redescubrimiento del tiempo implic la remocin de un concepto que ha configurado el pensamiento occidental durante cinco siglos: la idea del tiempo espacializado, matematizado, reversible, creacin simblica que hallamos en la base de la dinmica clsica. Idea fuertemente arraigada en la cultura, en la representacin del sujeto y en todas las prcticas vinculadas al conocimiento. Prigogine destaca que la fsica, ciencia fundamental de la naturaleza, propone una imagen esencialmente determinista en la cual la flecha del tiempo est ausente. Reintroducirla en el pensamiento y la investigacin cientfica como una categora fundamental represent y an representa un espacio de confrontacin con la potencia de una idea que nos hizo ver al mundo como un reloj, creado por un supremo relojero, garante de su funcionamiento, del conocimiento y de la predictibilidad de los hechos del universo. Las leyes deterministas de la naturaleza excluyen el azar, la incertidumbre, la complejidad del mundo. El precio que el hombre moderno paga por las certezas proporcionadas por la ciencia es la simplificacin del tiempo, de la realidad, su automatizacin, su propia soledad y exclusin como sujeto creador, constructor del mundo humano. Disimula, asimismo, el poder de sus intervenciones en el mundo natural, el carcter poltico del conocimiento y sus efectos en las prcticas sociales. La cultura cientfica construida desde el siglo XVII y hasta nuestros das ha incorporado, a partir de esa visin, el orden y el progreso como leyes de la naturaleza y de la historia de la humanidad. Paradjicamente esas leyes fundadas en un tiempo lineal, unidimensional, han conducido a sostener en nuestros das la idea del fin de la historia, es decir, la cancelacin del futuro y la impotencia del ser humano para transformar un mundo que, en la perspectiva determinista, se presenta como dado para siempre. Una nueva visin de la ciencia, que permita incorporar la complejidad, hara posible establecer otros vnculos con

20

(9-24)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

EPISTEMOLOGIA Y PRACTICAS DEL CONOCIMIENTO

la naturaleza en los trminos de una nueva alianza. Alianza en la que el hombre recuperara su condicin de sujeto constructor, creador del conocimiento sin excluirse a s mismo del conocimiento. Nuevo dilogo del hombre con la naturaleza, con otros hombres, consigo mismo. Nuestra visin de la condicin humana, dice Prigogine, y del destino del hombre est estrechamente ligado al cuadro que sugiere la ciencia contempornea. El descubrimiento reciente de un universo complejo, fluctuante e inestable, de su creatividad es un elemento esencial de esta visin. Pareciera ser acertado que nos encontramos al inicio de una exploracin que modificar de una manera fundamental la vida de los hombres. Pero los dados no han sido arrojados. En un Universo en construccin, el futuro depende, por lo menos en gran medida, de nuestra accin(1). Edgar Morin se refiere al portentoso desarrollo de la ciencia, como el logro de una inteligencia ciega que ha hecho proliferar los conocimientos sobre el mundo fsico, biolgico, psicolgico, sociolgico, siguiendo la tradicin empirista y lgica, desconociendo el carcter antropo-social de sus condiciones de produccin y el impacto en todas las esferas de la vida humana. Es as que, a las luces aportadas por la razn cientfica le corresponde un cono de sombras que proyecta el error, la ignorancia, la ceguera y la ignorancia. Hay un uso degradado de la razn que se traduce en las amenazas que surgen del progreso ciego e incontrolado de la ciencia (armas nucleares, manipulacin gentica, desvastaciones ecolgicas, exterminios humanos). Por este motivo es necesaria una reorganizacin del conocimiento, ya que esos errores, ignorancias, cegueras y peligros tienen un carcter comn que resulta de un modo mutilante de organizacin del conocimiento incapaz de reconocer la complejidad de lo real(2) .

(1) (2)

PRIGOGINE, I., Lhomme devant lincertain, Editions Odile Jacob, Paris, 2001, p. 10. MORIN, E. introduccin al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 2002, pg. 28.

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

(9-24)

21

GUYOT V.

La reduccin de lo complejo a lo simple, la disyuncin entre la cultura cientfica y la cultura de las humanidades, fueron operaciones epistemolgicas que pretendan garantizar el rigor y la objetividad del conocimiento, pero el resultado ha sido la incapacidad de pensar las totalidades, los conjuntos, aislndose los objetos de sus contextos. El costo antroposocial se constata en una una micro-dimensin (el ser individual) y en una macro-dimensin (el conjunto planetario de la humanidad). Las polticas del conocimiento sustentadas en la mirada fragmentaria y simplificadora de estos dos rdenes han conducido a grandes tragedias. Por ello es necesario realizar una reforma del pensamiento desde la perspectiva de la complejidad. A partir de las grandes transformaciones introducidas por el hombre en la etapa que Morin denomina planetaria(1) y que ha comenzado hace quinientos aos, en el siglo XXI se debern enfrentar grandes problemas que requieren nuevos instrumentos en el orden del conocimiento y de la accin. Este hecho nos pone en los umbrales de una mutacin sin precedentes de la subjetividad, que slo puede ser llevada adelante por una educacin conciente de los desafos a enfrentar. Por ese motivo, Morin plantea las bases para la reforma educativa y los saberes fundamentales en que ella debe sustentarse. Estos saberes son presentados como necesarios para situar la condicin humana en relacin a problemas centrales que han permanecido ignorados por el conocimiento en todas las escalas. Los siete saberes necesarios para la educacin del futuro se fundamentan en el pensamiento complejo y promueven la reforma de la educacin sobre esos fundamentos. En ese sentido es que son expuestos para superar los paradigmas que han regido en la organizacin de la educacin en todos los niveles, lo cual implica necesariamente una mirada meta-educativa para realizar una operacin cr(10)

Cf. MORIN, E., Tierra Patria, Kairs, Barcelona, 1993. (9-24) Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

22

EPISTEMOLOGIA Y PRACTICAS DEL CONOCIMIENTO

tica y al mismo tiempo constructiva. Para Morin, es imperativo ensear las cegueras del conocimiento, el error y la ilusin, los principios de un conocimiento pertinente, la condicin humana, la identidad terrenal, a enfrentar la incertidumbre, la comprensin, la tica del gnero humano. Una gran tarea se abre a partir de este punto como un desafo para el mundo futuro: -"Trabajar para la humanizacin de la humanidad - Efectuar el doble pilotaje del planeta: obedecer a la vida, guiar la vida. - Lograr la unidad planetaria en la diversidad. - Respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad consigo mismo. - Desarrollar la tica de la solidaridad - Desarrollar la tica de la comprensin - Ensear la tica del gnero humano.(1) A modo de conclusin El giro de la epistemologa ha introducido de lleno la cuestin de la prctica y del sujeto en la consideracin del conocimiento cientfico. Nuevas opciones epistemolgicas afectan a las prcticas del conocimiento, prcticas investigativas, docentes, profesionales, y producen efectos en la produccin de conocimientos y en la configuracin de subjetividades. Las posibilidades de intervencin en la modificacin de las propias prcticas ponen de relieve la importancia de los modos en que los sujetos se relacionan con el conocimiento a la hora de investigar, ensear o ejercer una profesin. En tal sentido, desde hace unos aos, hemos formulado unas hiptesis de trabajo que nos permitieran confrontar estas conjeturas en diversas prcticas vinculadas con el conocimiento. Formulamos la primera hiptesis sosteniendo que las opciones epistemolgicas determi-

(1)

Ibidem. pg. 106.

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

(9-24)

23

GUYOT V.

nan la produccin e interpretacin de las teoras e impactan en las prcticas investigativas, docentes, profesionales, etc. Esta formulacin tiene un carcter general y ofrece la posibilidad de especificaciones, de acuerdo al tipo de epistemologa, de teora y de prctica de las que se trate. La segunda hiptesis de trabajo sostiene que la epistemologa, abordada en su articulacin con la historia de la ciencia, permite pensar y recrear crticamente las prcticas del conocimiento en un campo disciplinar actualizado. As como la primera hiptesis, tambin sta presenta un carcter general y puede ser especificada segn la disciplina que se aborde en su peculiar desarrollo histrico, para comprender en clave epistemolgica las intervenciones a partir de prcticas del conocimiento, frente a las crisis de fundamentos, las inadecuaciones entre los instrumentos tericometodolgicos y los fenmenos, los cambios de teoras, el surgimiento de nuevos problemas. Por otra parte, retomando la problemtica de la subjetividad en las perspectivas abiertas por una hermenutica del sujeto, hemos indagado acerca de las formas en que es posible afectarse a s mismo por unas tecnologas que ponen en juego el conocimiento de s, desde la vigilancia epistemolgica hasta los modos de constitucin de un ethos donde la relacin con la verdad y el poder puedan abrir a la posibilidad de conocer lo nuevo que llama a nuestra puerta. En definitiva, tal vez sea prudente volver a plantear la pregunta qu es lo que en el presente tiene sentido para una reflexin epistemolgica, si no es el plantearse una lnea de fuga cmo la nica posibilidad de afrontar los desafos de lo que somos en este preciso momento de la historia?(1).

(1) GUYOT, V. Y BECERRA BATN, M., El dispositivo epistmico y sus lneas de fuga en Los usos de Foucault, El Francotirador, Buenos Aires, 1996, p. 54.

24

(9-24)

Ciencia, Docencia y Tecnologa N 30, Ao XVI, mayo de 2005

También podría gustarte

- La escuela orientadora: La acción tutorial desde una perspectiva institucionalDe EverandLa escuela orientadora: La acción tutorial desde una perspectiva institucionalAún no hay calificaciones

- Jeffrey Moussaieff Masson - Juicio A La PsicoterapiaDocumento163 páginasJeffrey Moussaieff Masson - Juicio A La PsicoterapiaFlavio Pinedo Márquez100% (4)

- Silvia Quezada - Seminario de Literatura Mexicana Siglo XXDocumento85 páginasSilvia Quezada - Seminario de Literatura Mexicana Siglo XXFlavio Pinedo MárquezAún no hay calificaciones

- Krichesky, Pogre y Otros (2021) Rupturas y Continuidades en Las Prácticas de Enseñanza en El Nivel Superior (Investigación (Documento25 páginasKrichesky, Pogre y Otros (2021) Rupturas y Continuidades en Las Prácticas de Enseñanza en El Nivel Superior (Investigación (Ma Victoria AlemAún no hay calificaciones

- GUÍA PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS: Educación, #2De EverandGUÍA PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS: Educación, #2Aún no hay calificaciones

- Comunicación Conjunta #2-2023 (Tercer Componente)Documento33 páginasComunicación Conjunta #2-2023 (Tercer Componente)kkita xdAún no hay calificaciones

- Transferencia del conocimiento e investigación educativaDe EverandTransferencia del conocimiento e investigación educativaAún no hay calificaciones

- Documento Base Trayectoria ÚnicaDocumento14 páginasDocumento Base Trayectoria Únicanatalia bucciAún no hay calificaciones

- La Colonización de La Formación Del Profesorado. A La Conquista Del Alma DocenteDocumento16 páginasLa Colonización de La Formación Del Profesorado. A La Conquista Del Alma DocenteNacho Rivas FloresAún no hay calificaciones

- La enseñanza en la formación docente: Avatares del Consejo Federal de EducaciónDe EverandLa enseñanza en la formación docente: Avatares del Consejo Federal de EducaciónAún no hay calificaciones

- Manual Esi Final-ComprimidoDocumento175 páginasManual Esi Final-ComprimidoSilvia del Rosario ChumbitaAún no hay calificaciones

- Chaves Mariana - Juventud Negada y Negativizada)Documento24 páginasChaves Mariana - Juventud Negada y Negativizada)Alicia PachecoAún no hay calificaciones

- TC BButton Guzman, Belardinelli, Vargas UNSL ArgentinaDocumento5 páginasTC BButton Guzman, Belardinelli, Vargas UNSL ArgentinaLiliana Guzmán100% (1)

- 02 Belardinelli PDFDocumento5 páginas02 Belardinelli PDFLeandro David100% (2)

- 00 Fracaso Escolar TerigiDocumento16 páginas00 Fracaso Escolar TerigiAUyPAún no hay calificaciones

- Resumen Cap VIII (Indagación)Documento4 páginasResumen Cap VIII (Indagación)Almendra Mandorla Espinoza RiveraAún no hay calificaciones

- Educación Física EscolarDocumento7 páginasEducación Física EscolarLucasAún no hay calificaciones

- Didáctica General Resumen 2Documento33 páginasDidáctica General Resumen 2Historia Cursillo2020Aún no hay calificaciones

- Ana M. Ezcurra Entrevista Inclusion Excluyente ESDocumento6 páginasAna M. Ezcurra Entrevista Inclusion Excluyente ESJulian VivarAún no hay calificaciones

- Orientacion Ciencias Sociales y Humanidades 9 de NoviembreDocumento280 páginasOrientacion Ciencias Sociales y Humanidades 9 de NoviembreRocio AltamiranoAún no hay calificaciones

- Ateneo Ciencias Social 2020Documento11 páginasAteneo Ciencias Social 2020fabianeduardo pisano100% (1)

- La Escuela Secundaria en La Argentina - Ficha de CàtedraDocumento11 páginasLa Escuela Secundaria en La Argentina - Ficha de CàtedraRosalia BergamoAún no hay calificaciones

- Ines Dussel - El Sentido de La JusticiaDocumento2 páginasInes Dussel - El Sentido de La JusticiaLucia Cruceño100% (1)

- Institución Educativ1Documento6 páginasInstitución Educativ1zakowicz martinAún no hay calificaciones

- La Actitud Crítica Frente A La Educación Popular Néstor FuentesDocumento7 páginasLa Actitud Crítica Frente A La Educación Popular Néstor FuentesFranco MessinaAún no hay calificaciones

- La Educ en Sex. Faur EleonorDocumento4 páginasLa Educ en Sex. Faur EleonorNatali Baigorria CobosAún no hay calificaciones

- Educación de Adultos en América Latina. GomezDocumento2 páginasEducación de Adultos en América Latina. GomezBelen DuarteAún no hay calificaciones

- GRINBERG, S. (2008) - Educación y Poder en El Siglo XXI. Gubernamentalidad y Pedagogía en Las Sociedades de Gerenciamiento. (CAPITULO 1)Documento8 páginasGRINBERG, S. (2008) - Educación y Poder en El Siglo XXI. Gubernamentalidad y Pedagogía en Las Sociedades de Gerenciamiento. (CAPITULO 1)MARIANA CAún no hay calificaciones

- Gairín Organizacion Que Aprende LecturaDocumento14 páginasGairín Organizacion Que Aprende LecturaCristian FigoAún no hay calificaciones

- Vasilachis I at Al. Métodos Culitativos I PDFDocumento45 páginasVasilachis I at Al. Métodos Culitativos I PDFViviana Rodriguez Cybulski100% (2)

- Programa Campo de La Practica 2020Documento12 páginasPrograma Campo de La Practica 2020Cami LamogliaAún no hay calificaciones

- La JergaDocumento19 páginasLa JergaLuis MontesAún no hay calificaciones

- Política y Educación - Buenos AiresDocumento4 páginasPolítica y Educación - Buenos AiresSoy BiancaAún no hay calificaciones

- 2012 Rio IV Jara - Garcia-Secuencia DidácticaDocumento12 páginas2012 Rio IV Jara - Garcia-Secuencia DidácticaMartín MalvinasAún no hay calificaciones

- 2012 III Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Investigadoresas en Formación em Educación 6-Eje Movimientos SocialesDocumento115 páginas2012 III Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Investigadoresas en Formación em Educación 6-Eje Movimientos SocialesAlexsander RibeiroAún no hay calificaciones

- RESUMEN - 1.2 Santiesteban A. (2011) Las Finalidades de La Enseñanza de Las Ciencias Sociales. - DID SOCIALESDocumento5 páginasRESUMEN - 1.2 Santiesteban A. (2011) Las Finalidades de La Enseñanza de Las Ciencias Sociales. - DID SOCIALESLucrecia MendozaAún no hay calificaciones

- Alumno IdealDocumento9 páginasAlumno IdealMarta de IriondoAún no hay calificaciones

- Resumen Tda Marano TodosDocumento11 páginasResumen Tda Marano TodosDaniel Saúl0% (1)

- Curriculum en La Condición PosmodernaDocumento3 páginasCurriculum en La Condición PosmodernaIsmael BielmaAún no hay calificaciones

- La Educación Como Práctica Sociopolítica: Revisando El Valor Del Conocimiento en Las Prácticas DocentesDocumento7 páginasLa Educación Como Práctica Sociopolítica: Revisando El Valor Del Conocimiento en Las Prácticas DocentesStella PasquarielloAún no hay calificaciones

- Rodrigo J. García (2013) - Construir Nuevas Formas de Pensar La Educación y Su Cambio.Documento20 páginasRodrigo J. García (2013) - Construir Nuevas Formas de Pensar La Educación y Su Cambio.Asociación para el Desarrollo y Mejora de la EscuelaAún no hay calificaciones

- Circular Técnica General N4 2004Documento5 páginasCircular Técnica General N4 2004Rocio RodriguezAún no hay calificaciones

- Aportes Teóricos Aproximación Al Concepto de Institución EducativaDocumento11 páginasAportes Teóricos Aproximación Al Concepto de Institución EducativaJuliana LópezAún no hay calificaciones

- Fenomeno y PropositoDocumento1 páginaFenomeno y PropositoSolecito HurtadoAún no hay calificaciones

- Proyecto Catedra de Psicologia Educacional Profesorado en Educacion Secundaria en Matematicas An o 2020Documento8 páginasProyecto Catedra de Psicologia Educacional Profesorado en Educacion Secundaria en Matematicas An o 2020Mare AndradaAún no hay calificaciones

- Cuaderno 3 B La PostmodernidadDocumento20 páginasCuaderno 3 B La PostmodernidadJai Jagdamba MaAún no hay calificaciones

- Ambiente y Conflicto Social en La Historia de OlavarríaDocumento180 páginasAmbiente y Conflicto Social en La Historia de OlavarríaSofía Lorena CugnoliAún no hay calificaciones

- Dubet - El Trabajo Sobre Los Otros Fragmentos Cap 9Documento5 páginasDubet - El Trabajo Sobre Los Otros Fragmentos Cap 9CoordinacionIngles EMEIAún no hay calificaciones

- Comparación de Las Formas de Conocimiento en El Aula de Verónica Edwards y La Metodología en La Enseñanza Del Inglés Como Segunda LenguaDocumento5 páginasComparación de Las Formas de Conocimiento en El Aula de Verónica Edwards y La Metodología en La Enseñanza Del Inglés Como Segunda LenguaManzana AlarcónAún no hay calificaciones

- Configuraciones Culturales Del Sujeto Educativo de PrimariaprogramaDocumento3 páginasConfiguraciones Culturales Del Sujeto Educativo de PrimariaprogramaMariel OnnaintyAún no hay calificaciones

- Nora MendizabalDocumento6 páginasNora MendizabalIvan GonzalezAún no hay calificaciones

- Curso 112-Clase02Documento30 páginasCurso 112-Clase02antonella petruccelliAún no hay calificaciones

- Bruner - La Importancia de La Educacion - Cap 6 PDFDocumento11 páginasBruner - La Importancia de La Educacion - Cap 6 PDFElías Bustos0% (1)

- La Accion Humana y Sus Elementos ConstitutivosDocumento5 páginasLa Accion Humana y Sus Elementos Constitutivosvictoria adelaida coronel ulloaAún no hay calificaciones

- Clase3-Blanchet y Gotman-La EntrevistaDocumento17 páginasClase3-Blanchet y Gotman-La EntrevistaAnonymous 7kMmgpAún no hay calificaciones

- Infancia Adolescencia y Construcción de Género Graciela Morgade Alondra 11Documento20 páginasInfancia Adolescencia y Construcción de Género Graciela Morgade Alondra 11Jorge FloresAún no hay calificaciones

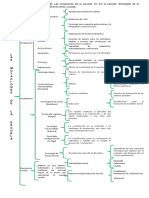

- Mapa Conceptual. Lectura 1Documento2 páginasMapa Conceptual. Lectura 1Eduardo Vazquez100% (1)

- Cap AnnaDocumento11 páginasCap Annaclaudio100% (1)

- Proyecto Educativo de Vasconcelos Identidad NacionalDocumento5 páginasProyecto Educativo de Vasconcelos Identidad NacionalAndrea ElizabethAún no hay calificaciones

- La educación social: Universidad, Estado y ProfesiónDe EverandLa educación social: Universidad, Estado y ProfesiónAún no hay calificaciones

- Resumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Emergencias de Culturas Juveniles: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones

- Trámite de Obtención de Grado MaestríaDocumento7 páginasTrámite de Obtención de Grado MaestríaFlavio Pinedo MárquezAún no hay calificaciones

- Tesis Completa - 10Documento136 páginasTesis Completa - 10Flavio Pinedo MárquezAún no hay calificaciones