Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Candombe y La Música Popular Uruguaya

El Candombe y La Música Popular Uruguaya

Cargado por

enriqueamicolo4676Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

El Candombe y La Música Popular Uruguaya

El Candombe y La Música Popular Uruguaya

Cargado por

enriqueamicolo4676Copyright:

Formatos disponibles

E

El candombe

y la msica popular uruguaya

Olga Picn

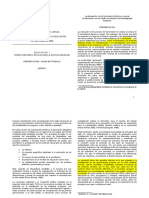

El candombe constituye hoy un factor de identidad de gran parte de los uruguayos. Sin embargo,

hasta los sesenta esta manifestacin cultural haba estado confinada principalmente al carnaval.

En esta dcada, el candombe comienza a ser incorporado en la msica popular uruguaya y, partir

de aqu, se produce la redimensionalizacin y masificacin de ambos en el contexto uruguayo.

Este proceso coincide temporalmente con el periodo de represin social y el regreso a la

democracia. La forma en que confluyen ambos -el candombe y la msica popular uruguayaen el contexto histrico social mencionado, constituye el objetivo fundamental del estudio en

desarrollo. Las herramientas terico-metodolgicas que lo sustentan derivan fundamentalmente

de la sociologa de Pierre Bourdieu, respecto de sus principales conceptos, a saber: espacio

social, campo, capital simblico y habitus. A estos conceptos asocio el de zona de contacto,

en la definicin que proporciona Mary Louise Pratt, vinculado, a su vez, con el concepto de

transculturacin propuesto por el musiclogo cubano Fernando Ortiz.

Introduccin

El trmino candombe

En trminos generales, el candombe es la msica que surge de

un proceso de transculturacin a partir de las migraciones

forzadas de africanos al Ro de la Plata. A mediados de los

aos sesenta las prcticas que integran esta manifestacin

cultural se convierten en uno de los principales referentes

de la msica popular uruguaya, en dos lneas: el canto

popular -derivado del folclore- y la corriente beat. Esta nueva

incorporacin del candombe por la msica popular uruguaya,

inserta en un contexto de represin social, le da nuevos

significados a ambos. Asimismo, la transicin a la democracia

coincide con la redimensionalizacin de la msica popular

uruguaya de las corrientes ya mencionadas, y con la

incorporacin del candombe en amplios sectores de la

sociedad uruguaya, para convertirlos en expresiones

musicales masivas.

El trmino candombe es utilizado en la actualidad al menos

con tres acepciones. La primera de ellas se refiere al conjunto

de prcticas musicales que surgen de un proceso de

transculturacin, como consecuencia de las migraciones

forzadas de frica negra al Ro de la Plata, en particular a

Montevideo: una ciudad joven, con un puerto importante,

fundada por los espaoles en un proceso que abarca los

aos de 1724 a 1730.

Bosquejo

Sinopsis

Si bien es cierto que las prcticas realizadas por los esclavos

y sus descendientes en el transcurso de los siglos XVIII y XIX,

en ambas mrgenes del Ro de la Plata, denominadas

candombes, tangos, calendas, etc., seguramente coincidan,

stas desaparecieron en Buenos Aires, posiblemente hacia

finales del siglo XIX, y el candombe, tal como se conoce

hoy, se desarroll nicamente en Montevideo.

El candombe en la msica popular uruguaya: las circunstancias

que derivan en la resignificacin y redimensionalizacin de En su segunda acepcin el trmino candombe designa a la

resultante de la interaccin rtmica de tres tambores que, de

ambos.

Perspectiva Interdisciplinaria de Msica

73

El candombe y la msica popular uruguaya

acuerdo con su tamao y funcin dentro de un conjunto,

llamado "cuerda", se denominan, de menor a mayor, chico,

repique y piano. Estas tres variantes con forma de barril

presentan un slo parche, tradicionalmente de lonja clavada

con tachuelas, y se ejecutan con mano y palo. Una cuerda

de tambores se forma con al menos un representante de

cada tipo, aunque en las prcticas tradicionales las cuerdas

pueden llegar a treinta, cuarenta o hasta cien, conservando

ciertas proporciones por instrumento. El candombe es una

msica esencialmente rtmica.

Bosquejo

En otro mbito de la msica, los jvenes que se rebelaban

a la sociedad conservadora de la poca estaban deslumbrados

por el rock y, particularmente, por los Beatles, que por esos aos

se encontraban en su apogeo. De esa forma, posiblemente

influenciados tambin por Santana y su rock latino, introducen

tumbadoras y tambores afrouruguayos en su msica. Esta

corriente beat2 de la msica popular uruguaya estaba

representada por Eduardo Mateo y Ruben Rada, ambos

liderando El Kinto;3 por el grupo Totem de principios de los

setenta, con Rada a la cabeza, y por Los Shakers, integrado por

los hermanos Fattoruso -Hugo, Osvaldo y George-. A estos

En su tercera acepcin la palabra candombe designa a una pioneros se suma posteriormente Jaime Roos, entre otros.

cancin o pieza instrumental que se construye sobre la

resultante de la interaccin rtmica de los tres tambores. Sin A partir de 1985, cuando se llevan a cabo las primeras elecciones

embargo, no siempre en la msica popular con referencias "democrticas",4 comienza a regresar paulatinamente una

al candombe aparece esa resultante de manera explcita. parte de los exiliados de la dictadura militar, en tanto que

Esa acepcin se expresa tanto en la comparsa de carnaval otros permanecern hasta hoy fuera de Uruguay. Esta

poca, de aparente5 reconstruccin de la sociedad, coincide

como en la msica popular uruguaya.

con la redimensionalizacin de la msica popular uruguaya de

las corrientes mencionadas. En ambas el candombe contina

Las circunstancias

teniendo un lugar de privilegio.

Durante el siglo XX y hasta 1960, aproximadamente, el

candombe haba estado confinado fundamentalmente a dos

prcticas tradicionales: el carnaval como una prctica, en trminos

generales, del conjunto de los montevideanos, y las salidas

de los tambores que reunan principalmente a la cultura

negra. A la vez, no era reconocido como parte de las msicas

de tradicin en Uruguay, agrupadas bajo el controvertido

trmino de folclore, que recreaba las manifestaciones de origen

campesino, sino como la "expresin de una raza".1

Por lo tanto, si bien el candombe en mayor o menor medida

ha formado parte de las distintas manifestaciones culturales,

tanto populares como de elite a lo largo del siglo XX, es

hacia los setenta, en el marco de la incipiente dictadura militar,

donde esta msica adquiere una nueva dimensin, que es

la que se analiza en el proyecto en desarrollo.

Sin embargo, en la dcada de los cuarenta, el candombe

empieza a incorporarse a los espacios de la msica popular.

Aparece primero en los repertorios de las orquestas de tango,

llamadas orquestas tpicas. Posteriormente, a mediados de los

cincuenta, es incorporado en las orquestas tropicales, que

realizaban sus presentaciones en salones de baile destinados

a la poblacin montevideana de los sectores sociales bajos.

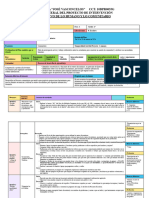

Este proyecto tiene el propsito de analizar de qu manera

confluye el candombe, representado por el tambor, las salidas

de los tambores a las calles, el carnaval y el contexto en que se

dan estas manifestaciones, en la msica popular uruguaya de

dos corrientes: la de la msica beat y la del canto popular,

fundamentalmente durante el periodo que va de mediados

de los sesenta hasta el 2000.

Hacia mediados de los sesenta, coincidiendo con la gestacin

de la dictadura militar, varios msicos de ideologa de

izquierda dedicados a la msica folclrica dan un giro a sta

y surge el "canto popular", dando cabida al candombe en su

repertorio. En este sentido destacan como iniciadores de

esta corriente uruguaya del folclore Alfredo Zitarrosa y el

do Los Olimareos: Braulio Lpez y Jos Luis "Pepe"

Guerra, cuyas canciones se centraron en la denuncia de la

injusticia social y los abusos del rgimen dictatorial.

74

Salvo por el reconocido musiclogo uruguayo Lauro Ayestarn.

El proyecto

2 El trmino beat utilizado en los setenta en Uruguay inclua al rock, luego cay en

desuso.

3 El Kinto, abreviacin del nombre del grupo que originalmente se llam El Kinto

Conjunto. Surge en junio de 1967 en el marco del Primer Festival de la Cancin Beat

y de Protesta realizado en Montevideo, en el teatro Oden, y permanece activo

hasta mediados de los setenta. Se reconoce a este grupo como el primero

en componer msica beat con letras en espaol en Uruguay [De Alencar Pinto, p.

61]. Los fundadores de este grupo fueron precisamente Eduardo Mateo (guitarra y

voz) y Ruben Rada (percusiones y voz). Adems de ellos dos, en su formacin

original (1967) estaban Walter Cambn (guitarra elctrica), Antonio "Lobo" Lagarde

(bajo elctrico) y Luis Sosa (batera).

4 Estas primeras elecciones se llevaron a cabo con un partido poltico y un candidato

a la presidencia proscritos.

5 Digo aparente porque finalmente la sociedad uruguaya ha seguido

desintegrndose debido a la crisis econmica, que llega a su punto climtico

hacia finales de 2001, influenciada particularmente por la crisis en Argentina.

vol. 1 num. 1 septiembre 2006

El candombe y la msica popular uruguaya

culturas que da lugar a una nueva cultura, una nueva realidad,

tambin en constante transformacin. Sin embargo, el "abrazo

1.Cules son las condiciones sociopolticas que inciden en la de culturas" no contempla las relaciones asimtricas que se

incorporacin del candombe por la msica popular uruguaya? establecen entre ellas. Basta pensar en la conquista de

Amrica para entender que no siempre el encuentro de culturas

2.En qu medida el proceso poltico de la dictadura militar, constituye un acto de amor.

que se extendi desde 1973 hasta 1985, tuvo consecuencias

Por otra parte, el objeto de estudio que propongo requiere de

en esa incorporacin?

un planteamiento que tome en cuenta no slo las relaciones

3.Cules son los aspectos culturales y los componentes desiguales entre culturas, sino entre clases sociales. Lo cual hace

musicales del candombe que los msicos populares de las necesario replantear este concepto vinculndolo con el de

dos corrientes mencionadas consideran significativos y por zona de contacto o de contagio. Mary Louise Pratt define la zona

de contacto como un espacio social en el que "culturas

tanto incorporan en su msica?

desiguales se encuentran, chocan y luchan entre s, a menudo,

en relaciones altamente asimtricas de dominio y subordinacin

como el colonialismo, la esclavitud o sus secuelas como se

Elementos terico-metodolgicos

viven en el mundo hoy en da".7

El concepto de transculturacin y su relacin con el de

La zona de contacto constituye un espacio en el cual se da un

zona de contacto

intercambio simblico tambin entre clases sociales, que

El trmino transculturacin fue acuado por el musiclogo puede ir en ambos sentidos, no slo de los grupos dominantes

cubano Fernando Ortiz en su libro Contrapunteo cubano a los subalternos. La zona de contacto entre las culturas negra,

del tabaco y del azcar. Aunque no he tenido acceso a la indgena, blanca y mestiza, basada predominantemente en

mencionada obra, pude consultar una recopilacin de textos componentes raciales, fue una condicin necesaria para que

realizada por Isaac Barreal titulada Etnia y sociedad en la surgiera el candombe. Sin embargo, no hay que olvidarse de

que aparece la definicin del trmino propuesta por Ortiz: que los componentes raciales definieron -y en algunos contextos

continan hacindolo- las clases sociales. No es casualidad

que la mayor parte de la poblacin negra en Uruguay siga

Entendemos que el vocablo transculturacin

perteneciendo a las clases bajas, dado que no es fcil eludir

expresa mejor las diferentes fases del proceso

el peso de una historia de esclavitud.

transitivo de una cultura a otra, porque ste no

consiste solamente en adquirir una distinta cultura,

Entiendo, pues, el trmino transculturacin asociado al concepto

que es lo que en rigor indica la voz angloamericana

de zona de contacto entre culturas y clases sociales, ya que

aculturacin, sino que el proceso implica tambin

contribuye a definir el proceso de incorporacin del candombe

necesariamente la prdida o desarraigo de una

por los msicos populares en Uruguay.

cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial

desculturacin y, adems, significa la consiguiente

creacin de nuevos fenmenos culturales que

Los conceptos de espacio social, campo, capital simblico

pudieran denominarse neo-culturacin. Al fin, como

y habitus8

sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo

de culturas sucede lo que en la cpula gentica de

Es importante aclarar que la aplicacin de los cuatro conceptos,

los individuos: la criatura siempre tiene algo de

que funcionan de manera articulada, no se realiza, por

ambos progenitores, pero tambin es distinta a cada

razones obvias, estrictamente en los trminos en que el

uno de los dos. En conjunto, el proceso es una

terico francs Pierre Bourdieu lo hizo en relacin con su

transculturacin, y este vocablo comprende

propia sociedad.

todas las fases de su parbola.6

De acuerdo con el fragmento citado, el trmino transculturacin

define un proceso permanente de retroalimentacin entre

Ortiz, F., 1993, p. 148.

Bosquejo

Las preguntas que pretendo responder son tres:

Pratt, M. L., 1992, p. 4. Citada por Maria Elizabeth Lucas, "Brasilhana": la

creacin de un signo musical transcultural", Desacatos. Revista de antropologa

social, No. 12, Expresiones y sonidos de los pueblos, otoo de 2003, p. 75.

8 Bourdieu, P., 2002 (1979).

Bourdieu, P., 2002 (1994).

Bourdieu, P., 1990.

7

Perspectiva Interdisciplinaria de Msica

75

El candombe y la msica popular uruguaya

El espacio social es una construccin terica, que se define por

las posiciones que los actores sociales ocupan dentro de l, de

acuerdo con dos variables: el capital global y el capital

econmico. Estas posiciones se manifiestan, en nuestro caso,

en el conjunto de las prcticas significantes y simblicas de la

sociedad uruguaya, que dan cuenta de la existencia de clases

sociales.

Lo mico y lo tico

Las posturas tericas respecto de los enfoques mico y tico

son variadas y van desde el planteamiento de consideraciones

puramente micas hasta la eliminacin de esta distincin,

como sucede con Lvi-Strauss, en el entendido de que lo

mico se encuentra en lo tico.9

Bosquejo

Dentro de este espacio social se encuentra el campo, definido

por Bourdieu como un mbito de juego o de lucha por el

capital simblico. El campo contiene el conjunto de las prcticas

musicales diferenciadas que se dan en Uruguay: msica de

arte, msica popular, msica comercial y prcticas musicales de

tradicin local o regional, que se definirn oportunamente, en

relacin con los aspectos de la produccin, circulacin y

consumo de los productos musicales. La seccin del campo o

subcampo a analizar ser acotada al espacio de interseccin

entre la msica popular con referentes en el candombe y el

candombe propiamente.

Por mi parte, desecho desde el comienzo las pretendidas

concepciones puramente micas ya que, a mi entender, no

existen y slo intentan solapar las ideas del investigador.

Toda investigacin es una construccin de una realidad llevada

a cabo por el especialista. Si bien esta construccin integra lo

mico, el anlisis est supeditado a las capacidades analticas

del estudioso as como a su postura ideolgica. En este sentido,

retomo el planteamiento de Marvin Harris -de la corriente

del materialismo cultural-, quien propone una distincin entre

estas dos categoras. La importancia del enfoque de Harris es

que permite una confrontacin entre las ideas del investigador

y la informacin proporcionada por los actores sociales de una

Vinculando el espacio social con el campo, tenemos que la prctica determinada, que puede corroborar de manera total

dinmica de la mencionada interaccin es la de clases sociales, o parcial, o incluso discrepar con el anlisis del especialista.

definidas por el acceso desigual a la educacin y a los medios

de produccin y difusin, as como por una historia de Finalmente, aprovecho este apartado para decir que mi

papel en esta investigacin es doble: mico y tico. Mi papel

diferenciacin racial.

mico queda establecido por la funcin que desempea mi

El capital simblico, por su parte, se entiende, en lo ms esencial, historia personal, as como mi ideologa poltica, en la

como la suma de capital econmico y cultural -que incluye los construccin y el anlisis del objeto de estudio. El papel tico,

talentos individuales- dentro de un espacio sociocultural y por su parte, est vinculado con mi formacin acadmica y

econmico determinado, el cual es posible resumir en el con el hecho fundamental de que mi cultura no coincide, en

prestigio que se otorga a quienes poseen un conjunto de todos sus trminos, con la cultura negra, sino que tambin

atributos que, en principio, son relativos a su clase y espacio refleja esa zona de contacto ya mencionada para el contexto

de dominio. La posesin de este capital en algunos de los del candombe en sus distintas vertiente.

msicos que han retomado y difundido el candombe en un

marco de solidaridad y respeto les ha permitido ocupar las

posiciones jerrquicas dentro de este sector del campo de la Antecedentes en el estudio del candombe y de la msica

msica popular uruguaya de los ochenta, y fueron quienes popular uruguaya

desplazaron, entre tros, a los folcloristas de los sesenta y setenta,

que reproducan a los grupos argentinos, y a la msica en ingls. Como antecedentes en el estudio del candombe constituyen

un referente obligatorio los trabajos de Lauro Ayestarn

El habitus, en la interaccin social mencionada, constituye un realizados en los cincuenta, que luego retoma Corin

nivel de saber compartido en cuanto a espacio, tiempo y Aharonin. Destaco el captulo dedicado a la msica negra del

lenguaje. Es la construccin de este saber colectivo el que libro La msica en el Uruguay, editado en 1953, y "El tamboril

hace posible la incorporacin del candombe por parte de un afro-uruguayo", presentado en la Inter-American Music

sector de los msicos populares en Uruguay. La existencia Conference realizada en Washington en 1965. En el primero

de este habitus, producto tambin del devenir histrico, que Ayestarn realiza una aproximacin histrica de la cultura

rene los componentes esenciales de la cultura uruguaya, africana y de sus transformaciones, que incluye el estudio

nos lleva a desarrollar desde los aspectos ms bsicos de la

cultura del tambor hasta los elementos simblicos ms sutiles

que dan "color" a la msica uruguaya, en la confluencia del

9 Lvi-Strauss, C., 1989 (1983).

candombe en la msica popular de este pas.

10

Presentar una crtica de este trabajo precursor en el estudio de los

tambores en el captulo dedicado a este instrumento.

76

vol. 1 num. 1 septiembre 2006

El candombe y la msica popular uruguaya

Es importante destacar que la mayor produccin de trabajos

sobre candombe, aunque son insuficientes en cantidad, se da

precisamente a partir de mediados de los ochenta. Gustavo

Goldman, oriundo de Barrio Sur -una de las zonas de prctica

del candombe- realiza, en su trabajo ms importante, una

construccin histrica de esta manifestacin, que va desde la

llegada de los primeros esclavos a Montevideo hasta el

siglo XX. Hay que mencionar que, aunque el trabajo de

Goldman tiene rigor metodolgico y constituye un estudio

original de gran validez, se centra en el transcurso del siglo XIX

y en las prcticas de las dcadas ms recientes, descuidando

los aos intermedios.

Los trabajos de Luis Ferreira, particularmente su libro Los

tambores del candombe, con una propuesta de anlisis de

esta expresin musical en su contexto actual, que incluye

un panorama histrico, constituye una referencia importante

para entender los toques de los tambores, ya que los aborda

de manera didctica, comparando, adems, las variantes

realizadas por los distintos barrios de tradicin del candombe.

antecedentes para este estudio.11 El libro de Carlos Alberto

Martins Msica popular uruguaya 1973-1982. Un fenmeno

de comunicacin alternativa, que aborda la msica popular

en el periodo dictatorial, as como los numerosos artculos

escritos por Aharonin son tambin referentes ineludibles

para este trabajo.

No es casualidad que la mayor produccin de trabajos sobre

el candombe y la msica popular uruguaya coincidan con la

redimensionalizacin de ambos que, como ya mencion, se

da en la transicin hacia la democracia. Esto demuestra,

una vez ms, que el campo de la msica, aunque presenta

cierta autonoma, construye y es construido por los procesos

polticos, sociales y culturales que, al mismo tiempo, construyen

la historia.

Referencias bibliogrficas

Aharonin, C. "Msica, negro y matices de racismo en el

Uruguay", Primer Encuentro de Culturas Afroamericanas,

Buenos Aires, 2-7/VIII/1991. Indito.

Alencar de P., G. Razones locas. El paso de Eduardo Mateo

por la msica uruguaya, Montevideo: Ediciones del TUMP,

1995.

Ayestarn, L. La msica en el Uruguay, Montevideo: SODRE,

1953.

Ayestarn, L. "El tamboril afro-uruguayo",

Interamericano de Msica, no. 68, 1968.

Boletn

En este mismo sentido analtico, aunque no pretenden ser

didcticos, se encuentran tambin los trabajos de Luis Jure:

"Perico, suba ah! Pautacin y anlisis de un solo de repique

de Pedro 'Perico' Gularte", en el que transcribe y analiza

musicalmente, y por primera vez, un solo completo del

reconocido ejecutante de tambor repique del barrio

Palermo, en situacin real de llamada. Asimismo, de manera

conjunta llevamos a cabo el trabajo "Los cortes de los tambores.

Aspectos musicales y funcionales de las paradas en las

llamadas de tambores afro-montevideanos", que estudia el

proceso que tiene lugar hacia el final de una seccin o del total

de un toque de tambores. Ambos trabajos fueron presentados

en las VI Jornadas Argentinas de Musicologa y la VI

Conferencia Anual de la Asociacin Argentina de

Musicologa realizadas en Crdoba en 1992.

Jure, J. "Perico, suba ah! Pautacin y anlisis de un solo de

repique de Pedro 'Perico' Gularte", VII Jornadas Argentinas

de Musicologa y VI Conferencia Anual de la AAM, Crdoba,

1992. Indito.

En el mbito de la msica popular el libro Razones locas. El

paso de Eduardo Mateo por la msica uruguaya del brasileo

radicado en Uruguay Guilherme de Alencar Pinto;

"Estrategias compositivas de la msica popular uruguaya

con significados en la cultura del tambor" y "El tambor de

Roos", ambos de quien suscribe este trabajo, constituyen

11 Estos

Ferreira, L. Los tambores del candombe, Montevideo:

Colihue-Sep, 1997.

Bosquejo

de las danzas practicadas por los africanos y sus descendientes

a lo largo del siglo XIX. El segundo trabajo ilustra las caractersticas

de los tambores, su construccin, afinacin, etc. Asimismo,

Ayestarn, en las dcadas de 1950 y 1960, lleva a cabo los

primeros registros de tambores afro-uruguayos, siendo la

mayora de ellos, por sus caractersticas tcnicas, de escasa

validez en la actualidad.

Goldman, G. Candombe, Montevideo: Perro Andaluz, 2003.

Jure, L. y Picn, O. "Los cortes de los tambores. Aspectos

musicales y funcionales de las paradas en las llamadas de

tambores afro-montevideanos", VII Jornadas Argentinas de

Musicologa y VI Conferencia Anual de la Asociacin

Argentina de Musicologa, Crdoba, 1992.

http://www.eumus.edu.uy/docentes/jure/cortes/cortes.htm

dos trabajos que realic hace algunos aos constituyen una primera

aproximacin al anlisis de las relacionas entre el candombe y la msica

popular uruguaya y que retomo en el trabajo actual. Sin embargo, destaco

que ni los objetivos ni el enfoque coinciden, ya que en estos trabajos se

parte de paradigmas analticos de la semiologa musical, que en la actualidad

desecho como una posibilidad en el estudio de la cultura en general.

Perspectiva Interdisciplinaria de Msica

77

El candombe y la msica popular uruguaya

Martins, C. A. Msica popular uruguaya, 1973-1982. Un

fenmeno de comunicacin alternativa, Montevideo:

Ediciones de la Banda Oriental, 1986.

Picn, O. "Los contenidos significantes de El tambor de

Roos y el candombe afrouruguayo. Un estudio de caso

basado en el concepto analtico de la triparticin", Segundo

Encuentro Interdisciplinario en torno a la Msica, Morelia,

Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo,

Escuela Popular de Bellas Artes, 2002.

Bosquejo

Picn, O. "Estrategias compositivas de la msica popular

uruguaya con significados en la cultura del tambor", IV

Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociacin

Internacional para el Estudio de las Msicas Populares en

Amrica Latina, 2002.

http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/mexico/articulos/picun.pdf

78

vol. 1 num. 1 septiembre 2006

También podría gustarte

- Motricidad Fina y GruesaDocumento2 páginasMotricidad Fina y GruesaPatricia Morales Caro0% (1)

- Análisis Película Escritores de La LibertadDocumento2 páginasAnálisis Película Escritores de La LibertadJimena AlmanzaAún no hay calificaciones

- Groussac Francois Paul - Los Que PasabanDocumento31 páginasGroussac Francois Paul - Los Que PasabanCusha MartinezAún no hay calificaciones

- Irene Gruss - Humo (Antología Personal)Documento48 páginasIrene Gruss - Humo (Antología Personal)Diego E. Suárez100% (2)

- Filsa20g4m PDFDocumento176 páginasFilsa20g4m PDFGloria Haydée Tabilo Morales0% (1)

- Ottmar Ette: "Cartografías"Documento60 páginasOttmar Ette: "Cartografías"Diego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Lauro Ayestarán (1948) El CielitoDocumento3 páginasLauro Ayestarán (1948) El CielitoDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Temario Al BloquesDocumento2 páginasTemario Al BloquesAllegra100% (3)

- Las Dos Fridas MalbaDocumento4 páginasLas Dos Fridas MalbaDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- AA. VV. para Decir Te QuieroDocumento50 páginasAA. VV. para Decir Te QuieroDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Diana Marre - Mujeres Argentinas. Las Chinas (Fragmento)Documento45 páginasDiana Marre - Mujeres Argentinas. Las Chinas (Fragmento)Diego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Pablo Neruda: XXV - 28325674549Documento1 páginaPablo Neruda: XXV - 28325674549Diego E. SuárezAún no hay calificaciones

- ROMERO BREST, Jorge (1981) Arte Visual Pasado Presente y FuturoDocumento80 páginasROMERO BREST, Jorge (1981) Arte Visual Pasado Presente y FuturoDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Clara Beter (1926) Versos de Una...Documento100 páginasClara Beter (1926) Versos de Una...Diego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Lauro Zavala: "La Sueñera" de Ana María ShuaDocumento10 páginasLauro Zavala: "La Sueñera" de Ana María ShuaDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Beatriz Colombi - Viaje Intelectual. Migraciones y Desplazamientos en América Latina (1880-1915) Seleccion PDFDocumento60 páginasBeatriz Colombi - Viaje Intelectual. Migraciones y Desplazamientos en América Latina (1880-1915) Seleccion PDFDiego E. Suárez100% (1)

- Artificiosidad y Sencillez en La Poesía Medieval EspañolaDocumento23 páginasArtificiosidad y Sencillez en La Poesía Medieval EspañolaDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Rest, Jaime - La Narrativa Del Siglo XXDocumento3 páginasRest, Jaime - La Narrativa Del Siglo XXDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- El Hombre Que Se Comió Un AutobúsDocumento24 páginasEl Hombre Que Se Comió Un AutobúsalcesarloorAún no hay calificaciones

- Sarduy, Severo (1972) "Barroco y Neobarroco"Documento18 páginasSarduy, Severo (1972) "Barroco y Neobarroco"Diego E. SuárezAún no hay calificaciones

- BAREIRO SAGUIER, Rubén y ROJAS MIX, Miguel (1986) "La Expresión Estética: Arte Popular y Folclore. Arte Culto."Documento12 páginasBAREIRO SAGUIER, Rubén y ROJAS MIX, Miguel (1986) "La Expresión Estética: Arte Popular y Folclore. Arte Culto."Diego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Ramón Menéndez Pidal (1949) "Caracteres Primordiales de La Literatura Española... "Documento48 páginasRamón Menéndez Pidal (1949) "Caracteres Primordiales de La Literatura Española... "Diego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Santa Fe Circuito CulturalDocumento3 páginasSanta Fe Circuito CulturalDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Vladimir Nabokov - Buenos Lectores y Buenos Escritores PDFDocumento7 páginasVladimir Nabokov - Buenos Lectores y Buenos Escritores PDFDiego E. Suárez100% (1)

- William Mac Cann (1853) Viaje A Caballo Por Las Provincias ArgentinasDocumento9 páginasWilliam Mac Cann (1853) Viaje A Caballo Por Las Provincias ArgentinasDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Diaz Blanca, Lourdes - El Signo Lingüístico de La Tríada Al BinarismoDocumento16 páginasDiaz Blanca, Lourdes - El Signo Lingüístico de La Tríada Al BinarismoDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- William Morris Trabajo Útil y Esfuerzo InútilDocumento13 páginasWilliam Morris Trabajo Útil y Esfuerzo InútilDiego E. Suárez50% (2)

- Apollinaire, Guillaume - Quince PoemasDocumento32 páginasApollinaire, Guillaume - Quince PoemasDiego E. SuárezAún no hay calificaciones

- Resumen Del Libro: EL ARTE DE LA EJECUCIÓN de Ram CharamDocumento4 páginasResumen Del Libro: EL ARTE DE LA EJECUCIÓN de Ram CharamGustavo Marcelo Medina NarbonaAún no hay calificaciones

- Textos Discontinuos 1Documento3 páginasTextos Discontinuos 1paloma.pa.rdzAún no hay calificaciones

- Unidad I La Escuela Una Organizacion Que EnseñaDocumento7 páginasUnidad I La Escuela Una Organizacion Que EnseñaLinneth GutierrezAún no hay calificaciones

- 8 Habilidades SocialesDocumento35 páginas8 Habilidades SocialesGaby Ibarrola MurilloAún no hay calificaciones

- 1990 Ser AfectadoDocumento19 páginas1990 Ser AfectadoSebastián MuñozAún no hay calificaciones

- Armando Zambrano, Ciencias de La EducaciónDocumento6 páginasArmando Zambrano, Ciencias de La EducaciónJuan Diego Galindo O.0% (1)

- Firma FalsaDocumento6 páginasFirma FalsaRubi MedinaAún no hay calificaciones

- Psicología TeoricaDocumento13 páginasPsicología TeoricaGeorge VeraAún no hay calificaciones

- 2CONSTANCIA DE ESTUDIOS - GaelDocumento2 páginas2CONSTANCIA DE ESTUDIOS - GaelAlbert Lopez GomezAún no hay calificaciones

- Arancibia - Mariela - Actividad 1Documento5 páginasArancibia - Mariela - Actividad 1EDWIN MARTINEZAún no hay calificaciones

- Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en Programa Social de AlfabetizaciónDocumento123 páginasTecnologías de Información y Comunicación (TICs) en Programa Social de AlfabetizaciónDiana VldvzAún no hay calificaciones

- Masp ResumenDocumento25 páginasMasp ResumenLizbee Carolina LombanaAún no hay calificaciones

- Manual de Control de Estr SDocumento18 páginasManual de Control de Estr SCarmen Seya100% (1)

- Trabajo Modulo 4 Clase 3Documento3 páginasTrabajo Modulo 4 Clase 3Mirta Viviana JaraAún no hay calificaciones

- Tesis Doctoral-Ansiedad y Variables de Los SsDocumento475 páginasTesis Doctoral-Ansiedad y Variables de Los SsPatricia María Guillén Cuamatzi100% (1)

- Programación DidácticaDocumento69 páginasProgramación DidácticaFátima Sutil CorpasAún no hay calificaciones

- Proyecto de Doctorado Olivera Susana Beatriz Ucc 2020Documento38 páginasProyecto de Doctorado Olivera Susana Beatriz Ucc 2020Susana OliveraAún no hay calificaciones

- Los Hijos de Cubanos Nacidos en El Extranjero Pueden Obtener La Ciudadanía CubanaDocumento3 páginasLos Hijos de Cubanos Nacidos en El Extranjero Pueden Obtener La Ciudadanía CubanaPável AlemánAún no hay calificaciones

- Reglamento InternoDocumento55 páginasReglamento InternoJheraldin MorenoAún no hay calificaciones

- Contrato Matricula Jardin TernurasDocumento3 páginasContrato Matricula Jardin Ternurasnorova55Aún no hay calificaciones

- Cuadernillo para DocentesDocumento10 páginasCuadernillo para DocentesMaraidely VCAún no hay calificaciones

- La Secularización de La FilosofíaDocumento10 páginasLa Secularización de La FilosofíaOsiris De la CruzAún no hay calificaciones

- Ley Simini TPDocumento2 páginasLey Simini TPErika Cano100% (1)

- Tesis-Unasam Original2Documento177 páginasTesis-Unasam Original2Carlos Alberto Tinoco HuamanAún no hay calificaciones

- La Educación Como Fenómeno Histórico y Social PDFDocumento7 páginasLa Educación Como Fenómeno Histórico y Social PDFrocketqueen24Aún no hay calificaciones