Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Los Metodos de La Antropologia

Los Metodos de La Antropologia

Cargado por

Emerzon Dieguez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

15 vistas25 páginaslos metodos

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentolos metodos

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

15 vistas25 páginasLos Metodos de La Antropologia

Los Metodos de La Antropologia

Cargado por

Emerzon Dieguezlos metodos

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 25

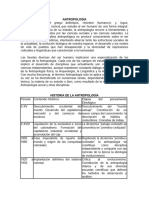

Los Métodos de la Antropologia

Agustin Santana Telovera*

Resumen

‘Los métodos y Ins técnicas para la obtenciin de datos que

Hevan a cabo las antropstogos sociales y culturales son el

‘reflojo de las distintas formas de contemplare interpretar el

mundo que, en cada momento histérico, les ha preocupado

A partir de las distinias corrientes y tradiciones nacional

se trata en este articulo de realizar un acercamiento a (a

problematica actual y 2 das diferentes formas de entender y

practicar Ia antropotogia.

Escribe Peacock (1989) que en antropolo-

gia hay tantas perspectivas como antropologos,

desde los que sittian al informante y su relacién

en primer plano a los que lo desaparecen tras la

erudicién del anélisis final. No es viable realizar

Ja construccién de los métodos en historia de la

zotropolagés como si existiera un tinico método,

siquiera el inétodo comparativo -interpretado,

criticado, difamado y utilizado desde los

evolucionistes- 0 e! trabajo de campo -interpreta-

Gv, ctiticade, siifamado y utilizado desde las pri

me.as estancias de Boas-. La antropologia ha bas-

culaco ac largo de su historia, por citar algunos

enfoques, enire lo nomotético y lo idiografico,

entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre el sig-

y cl comportamiento, con muy pocos

intentos de sintesis y sucesivas crisis disciplinares.

Dos corrientes disciplinares paralelas has-

ta los afios cincuenta. Ia antropolueia cultural

americana y ia antropologia social britanica, mas

un buen niimero de antropologias nacionales, han.

trazado, ademés de las ambivalencias antedichas,

las concepciones, los métados y las técnicas de

obtencién de datos que hoy practicamos, necesa-

iamente influidos por los desarrollos de otras

boratora Antropologa Social Univervad de La Lagioa sas Cara

ins Espana

Abstract

‘The methods and techniques of data gathering used by 50-

cial and cultural anthropologists reflect the various ways

in which they perceive and interpret the world, object of

their concern, in each particular moment in history. This

articieattemps to iook at today’s problems, and te diferent

‘ways in which anthropology is understood and practiced to

Azproach them, from the stand point of various schools of

thought and national traditions.

disciplinas sociales y no tan sociales como la es-

tadistica matematica, los desarrollos informéticos

0 la misma biologia

Sin pretender obviar la dificultad que su-

pone recorrer el camino de la historia de los mé-

todos y, necesariamente, de las disparidades de

nuesira disciplina (incluso antes de e:nprender

la tarea}, planteamnos el uso de lo cue Stocking

(2992), haciendo apologia de Kuhn y su concep:

cién epistemolégica, denominé tradiciones

paradigmaticas como hilo conductor de ést: &xpo-

sicién. Para ello hemos seguido un criterion es

trictamente cronolégico, puesto que lo que inte-

resa en esta exposicidn es resaltar aqueiios 'mé-

todos’ especificos con los que los antroSlogos

se acercan a su entomno y demarcan el objeto de

estudio, cosa que no todos hacen explicitamente;

una consecuencia intediata es la necesidad de

hacer breves referencias a algunos contenidos

epistemolégicos de las distintas corrientes al in-

terior de la disciplina. Sin lugar a dudas, serfan

necesarios muchos voliimenes para que el reco-

rrido fuera exhaustivo y lo que nosotros trata-

mos de hacer es una aproximaci6n a la proble-

matica actual y a las diferentes formas de enten-

der y practicarla antropologia (para algunas s6l0

etnografia).

Tas Meats de replies

Ciencia y Mar, W(40) 3-22

iencia y Mar

Sirviéndonos como gufa, varias han sido

las cronologias, atendiendo a diferentes aspectos,

utilizadas para atender al desarrollo de la teoria

antropoldgica’. Por ejemplo, P. Bonte (1975) pre-

senta la evolucién de la antropologia a través de

cinco “cortes histéricos” (epistemologicos), los

cuales contemplan una relacidn especifica entre

Giencias e ideologia y, por tanto, una configura-

ci6n particular del saber. El primero, corte previo

ala formulacién del universo propio de la emo-

logia, atafe al descubrimiento del “mundo sal-

vaje” en el siglo XV; el segundo, en el que se rea-

liza Ja critica de los sistemas esclavistas a través

de [a dicotomla conceptual “salvaje-civilizado”

(siglo XVII); el tercero (1850-1880) lo constituye

la consolidacién de la “ideologia del evolucionis-

mo", repitiendo la dicotomia anterior y constitu-

yéndose la etnologia como disciplina indepen-

diente de la historia; el cuarto, sustenta la critica

al evolucionismo y la constitucién de la etnolo-

gia clasica (1920-1930); y, el quinto (1950-1960),

apuntaria simulténeamente a la investigacién de

los fundamentos de la antropologia general y la

“critica radical” de la antropologia moderna.

Ms recientemente, Stocking (1982), con

un enfoque epistemolégico diferente pero con

resultados similares y reconaciendo que la do-

minancia paradigmatica y la temporalizacion

no siempre est4n_implicitamente

cortelacionades, elabora una cronologia que

divide la historia de la antropologia en cinco

granses fases: la etnolégica (1800-1860), 1a

evolucionista (1860-1895), la histérica (1895-

1925), la clasica (1925-1960) y la postelasica, sin

pretender que los antropdlogos de cada uno de

los pericdos compartan minuciosamente enfo-

ques y perspectivas,

TB decir sguienda a F. Eaten (1967 24-25), por su importc al

largo de mas dees decades la Historie dea Etnlagia, de RH. Lowe

ubeada en 1937 y que represemabacl principal esfueraa de sinks desde

Taperapecivaboasaa dela nda dela diserpis. Adare rsp

cones tales comp: de a Amencan Anthropological Association rai

alas por Fe Lagu (7976 {19601} paral etapa 1903-7920 6.

Stocking ed (1976) co wr andl isaductoria sobre la antroplogit ol

period de niscguerras;R. Murpiy (1976) sobreo mis desttado

feos as 40; tabu con Stocking como editor (1873) a History of

‘Anthropology Neaslttr ala que hay qe rmitise ara une jormacion

sistema abe todos is focos de nvestaci ew historia dea antropo-

ogi. Dos obras fundareniaes loess hstonigrins en arapo

{ogi Som Raco culture and evolationde G.W! Stocking 28921968)

Er desarrolo dela teria antropoligacs de M. Hari (1975 (2968),

rostrando dee enfoqucsv fous de entender el pas dea diserplie

“aerentes.

Siguiendo ésta dltima, mientras en los

primeros cuatro periodos paradigmaticos hay

una preponderancia bastante clara de un para~

digma sobre otros, no ocurre asi en la antropo-

logia postclasica. Podemos considerar como

integradora la perspectiva estructuralista, pero

a partir de ella nos encontramos con una an-

tropologia -y consecuentemente unos modos

de practicarla- fragmentada y con paradigmas

no definidos (procesual, interpretativa, marxis-

ta, etc), a lo cual hay que afiadir el cambio de

paisaje (Llobera, 1990) que supuso pasar de

estudiar al Otro distante a un Otro mas cerca~

no (en ocasiones un Nosotros).

Es indudable que el choque cultural, el

sentimiento de extrafeza, el afén comercial y

la preocupacién por las almas paganas promo-

vieron un buen ntimero de descripciones deta-

lladas por viajeros, delegados reales y papales,

misioneros, etc. escritos y narraciones que se

elevaron al rango de miticas en la Europa ilus-

trada de Locke, Voltaite, Montesquieu, Diderot,

Mercier y Morelly, que crearon y recrearon su

“salvaje”. El periodo ilustrado incremerité no-

tablemente e] cuimulo de conocimientos sobre

tos humanos no europeos con fines no sdlo di-

rigidos al entendimiento de la diversidad, 5:

también orientados a legitimar y forventar el

desarrollo emergente de la civilizacion indus-

trial que superaba el estado feudal predomi:

ranée. Como hemos visto, algunos autores si-

tian en esta época el nacimiento de las cues:

tiones centrales de la antropologia contempo-

rénea y los primeros intentos, aunque faliido:

por formular las leyes que gobiernan el curso

dela historia (Harris, 1978). Durante los sig!

XVII y XVII esos precursores de la antropoiv-

gia se interesaron unicamente por el estudio

en la distancia fisica (espacial y temporalmen-

te) de las "sociedades primitivas” y, sin negar

la importancia que pudieran tener las obras

fundadoras de Ja ciencia de la sociedad (Saint-

Simon, Adam Smith, Hume, etc.), considera~

mos que no es hasta el siglo XIX cuando co-

mienzan a desarrollarse verdaderamente las

tcorias antropoidgicas y, sobre todo, a obtenerse

informacién sobre “otras culturas” de manera

sistematica, yendo més alla de lo exético y lo

peculiar.

“Titans Eras

En 1800, siguiendo los patrones de ante-

riores expediciones botanicas y zool6gicas al Pa

cifico, el francés Boudin fue dotado de instruc-

ciones para el registro de formas de vida de otras

cuituras por Joseph-Marie Degérando, miembro

dela primera sociedad “antropol6gica” la Société

des Observateurs de I'Homme. Instrucciones és-

tas que incluyeron, ademas de una critica a tra~

bajos anteriores, una consideracién sobre las difi-

cultades y especial pericia que necesitarfan para

recoger Ja informacién, asi como sobre las cate-

gorias de informacién a ser registradas. La expe-

dicién fracasé, pero las instrucciones dictadas

para ella tuvieron una importante influencia en

posteriores cuestionarios que jugaron un papel

importante en la investigacin etnogréfica del si-

glo XIX (Ellen, ed. 1984).

Lowie apunta en su "Historia de la Etno-

logia” que para que la teoria pueda desarrollarse

precisa de una amplia base de datos recogidos

sisteméticamente y no es hasta la segunda mitad

del siglo XIX cuando se comienzan a fomentar

las instituciones einolégicas que, no sélo alenta-

ban el debate, sino que ademas promovian la

publicacion de nuevas informaciones sobre otras

culturas. Estas fueron, entre otras, la Société

Ethnologique de Paris (1839-1848), la Ethnological

Society of London (1843-1871), la American

Ethnological Society (1842-2870), aportando una

base firme para la construccién y distribucién de

cuestionarios. Destacc por su importancia la

Royal Anthrovologicat Institute con el cuestiona-

rio “Notes ard Queries on Anthropology”, que

aparecié en sttcesivas ediciones entre 1874 y 1951,

llegando a tener un impacto considerabie sobre

elestindar de cuestionario etogr fico hasta 1914.

Pero el siglo XIX fue para la antropologia

mas que la fundacién de aquellas sociedades, ins-

tituciones y museos. Esto sucedié en el contexto

de la expansién colonial europea y con !a cristali-

zacién del pensamiento evoluctonista como la

teoria rectora. Entre 1860 y 1880 se publican las

que después se conocieron como las primeras

grandes obras de la antropologia® que exponian

las proposiciones basicas del evolucionismo, en-

tre las que resaltaba la propuesta de elaboracion

de una historia y una ciencia natural del hombce,

estructurada en una escala jerarquizada de las

civilizaciones en cuyo nivel inferior estarian si-

tuadas las “tribus salvajes” y en el superior las

“naciones civilizadas”.

Elmés notable cuestionario de este perio-

do fue la Circular (1862), originada en el interés

que suscité a Morgan Jas informaciones sobre las

relaciones de parentesco entre los Iroqueses, abor-

da las terminologias del parentesco y fue distri-

buida por la Smithsonian Institution. Los resul-

tados de esta encuesta fueron dobles: por una

parte la compilacién del autor Sistemas de con-

sanguinidad y afinidad en la famitia humana

(1869) y, por otra, el Animo que infundié a varios

de sus cottesponsales para ocuparse de la inves~

tigacion etmografica. Tanto en la Circular como el

cuestionario realizado por Frazer en 1887, se re-

conocieron pronto una serie de problemas respec-

toa su aplicacién. Pero ciertos individuos, corres:

ponsales como A.W. Howitt, supieron corregir ¥

elaborar nuevos cuestionarios.

La metodologia seguida, el método com-

parativo, en este periodo era una consecuencia

de cémo se concebia el pasado y se encontraba

inspirado en las premisas de la Iustracion

dieciochesca. Tomado, segtin Lowie (1974) de la

biologia darwinista y, segtin Harris (1978), de la

paleontologia de Lyell y la prehistoria de

Lubbock, se fundamentaba en la creencia de que

(08 diversos sistemas socioculturales del presen-

te tenfan un cierto grado de semejanza con ‘as

culturas desaparecidas. Para ello, se construyd

tuna secuencia ordenada de instituciones cultura-

les contemporaneas por su creciente antigiiedad,

extrapolando y comparando equivalentemente

esas formas de vida 2 modelos ya extinguidos er.

la suposicién de que todos los grupos humanos

siguen un desarrollo paralelo, desde el estado

primitive al civilizado, esto es, se construyeron

tablas de adhesiones (Gonzalez Echevarria, 1990)

9 costumbres concomitantes, para inferir relacio-

nes de dependencia entre ellas y formular hipé-

tesis sobre las posibles causas.

Elderecho materno (1861) de Bachofen La Ley antigue (2861) deH

Maine; Ei matrimonio prmsivo (1865) de afeL.enen:Sistemas de con

Sanguinidad y ania en a familia humana 185) de Morgan: Cul

tuya Bamitiva (1871) de Tylor; Prncipios de sacologia (7876) de

‘Spencer Sociedad antigua (1877) de Marga

Ta Madar del rope

Ciencia y Mar

wa

Ciencia y Mar

a

Tylor denominé “supervivencias” (survivals)

a los diferentes elementos socioculturales (que ya

habian perdido su importancia especifica) y a tra~

vés de los cuales se trataban de reconsttuir las

distintas etapas del desarrollo (salvajismo, bar-

barie, civilizacion), compartiendo con Morgan que

se trataba de estadios sucesivos pero afiadiendo

que algunos de ellos pueden permanecer inva-

riables y decaer posteriormente. Para nuestro in-

terés, hemos de destacar el articulo de Tylor “On

a method of investigating the development of

institutions, applied to laws of marriage and

escent” (1889) en el que introduce para la etno-

logia el método comparativo de base estadistica,

calculando el porcentaje de adhesiones (probabi-

lidad) entre diferentes formas parentales, y con-

virtiéndose de esta forma en antecesor de la obra

de Murdock y de las Human Relations Area Files.

Armados con cuestionarios, corresponsa-

les, alguna estancia personal (Morgan) y el méto-

do comparativo, los antropélogos evolucionistas

intentaban buscar analogias importantes entre

sociedades muy diversas y separadas espacial y/

o temporaimente, aportando informaci6n y sis-

tematizacion a la naciente antropologia. Pero sus

conclusiones acabaron siendo imponderables e

inverificables, sus reconstrucciones histéricas fue-

ron conjeturales y su uso del método comparati-

vo pect en correlacionar datos etnograficos sin

valor cronolégico, descontextualizados y sin con-

trastar. A comienzos del siglo XX se le criticé a

esta corriente su etnocentrismo, sus especulacio~

nes de despacho y el postular un esquema

unilineal de desarrollo cultural,

Paralelamenie, a finales del siglo XIX y

primeras décadas del XX, se formula el método

histérico-cultural (difusionismo) destacando el

papel del contacto cultural y del ‘préstamo’ de la

historia de manera intercultural, en oposicién a

la evolucion paralela, en la formacion de la hist

ria de la humanidad. No es esta una teoria uni-

forme, puesto que gener6 versiones muy diver-

Citak por Haris 1578.

* La reconstruc dels proceso histiricos segues por os

elas eacuclas mali ehistonca en eel

Laforma ms extrema.

ain es dcr origen de ado el invetaro clr del mand

sas, pero concurria en que si algo es infrecuente a

lo largo de la historia de las culturas es la inven-

cién independiente y paralela de diversos fend-

mtenos culturaies (desde objetos a instituciones,

pasando por rituales, creencias, etc.), en el recha-

zo antedicho a la evoluci6n paralela y en la no

indivisibilidad de la cultura. El propio Morgan

incluy6 explicitamente a la difusion entre los

mecanismos que hacfan posible Is uniformidad

sustancial de la evolucién sociocultural.

La investigacién difusionista se orientaba

pues a reconstruir la trayectoria historico-geogré-

fica de los rasgos y los complejos culturales y a

establecer sus zonas de expansidn, es decir, se

trataba de dilucidar la evidencia de los procesos

historicos determinando las influencias que ha-

bian coincidido en la formacién de un drea cultu-

ral concreta, Este procedimiento antropolégico no

era nuevo para el folklore (Prats, 1986)* que, de

forma temporalmente paralela, desarrollaba el

método histérico-geografico con aplicaciones a la

literatura y a la historia oral

La escuela difusionista alemana (Ratzel,

Schmidt, Gréebner, entre otros) postul6, sustitu-

yendo a los esquemas evolucionistas, la existen-

ia de unos pocos Kultur-Kreise (circulos cultu-

rales 0 aglomerados de rasgos emergentes)’ que

se mostraban como focos de la cultura formados

por rasgos; éstos eran transmitidos de formas

diversas, pudiendo perderse o sufrir adaptacio-

nes. Con el paso del tiempo, los circulos en ex-

pansi6n comienzana encontrarse, a superponer

se, a mezclarse, con frecuencia a destruirse, ade~

mis de que los representantes de un circulo cul-

tural empujan a los de otro u otros hacia zonas

marginales 0 de refugio, De ahi surge 12 concep:

cion del marginalismo geografico cultural y de

‘marginalismo dentro de una misma cultura como

expresiGn de las formaciones mas arcaicas y pri-

mitivas. De esta manera cabria pensar que los

grupos con culturas menos desarrolladas habrian

surgido de las culturas mas antiguas y conserva-

ls radicionals dese sus niles crginans fu, en cierto modo, lapreacupacion

europe desde iad de sein IX

dctrina ifsonsta uel adeptada yor G. Eliot Smity W |. Bery, ue preponian & Egpto come el centro de toda col

Tiong sage

rian los rasgos primitivos, con lo que estudiando

a éstos y los contactos entre grupos se podria re-

construir Ia cultura originatia.

Griebner y otros antropologos alemanes

desarrollan fos criterios de forma (semejanza de

rasgos) y ntimero de semejanzas para identificar

el grado de difusién y contacto. Esto significaba,

frente al evolucionismo, considerar las diferen-

cias y la diversidad entre los pueblos como tini-

camente de grado y equiparables si se dan cier-

tas condiciones, asi como que el estudio de la di-

fusién conduciria a estos antropslogos a conocer

las particularidades con que cada pueblo dota a

sus manifestaciones culturales. Sin embargo, co-

inciden con ios evolucionistas en el uso sistemé-

tico del método comparative para aclarar el co-

nocimiento de los origenes y cambios sucesivos

deculturas contemporaneas (Harris, 1978),lo cual

era posible a partir de la enorme masa de datos y,

desde Ja tradicién folklorista, de innumerables

narrativas (teniendo como fuente las historias

orales) acumuladas.

Franz Boas y su enfoque denominado

particularismo hist6rico, representa la principal

Teaccién contra los esquemas evolucionista y

difusionista, introduciendo una critica sisteméti-

aa las posturas especulativas y abogartdo por la

necesidad de una inftaestructura de investigacién.

Para él, habia que preguntarse el porqué de las

diferencias de tribus y naciones en el mundo y

cuél habia sido el proceso de desarrollo de tales

diferencias; y para responder a tales cuestiones,

haciendo una resuelta defensa de! empirismo

positivista, considera que es necesaria la recons-

ruccién particular de cada cultura, afirmando que

ésta debe ser vista como un entorno que configu-

ra la conducta y el pensaiento humanos.

Contra los estados fijos de evolucidn or-

denadns progresivamente, Boas opone la histo-

rig, defendiendo que los desarrollos de la tecno-

logta, religién, arte, organizacién social y lengua

je no siguen un cauce nico y que, en todo caso,

no iban de lo simple a lo complejo. Justifica que

muchas similitudes culturales eran debidas a la di-

fusion mas que a la coinciclencia casual entre cuitu-

ras autéctonas aisiadas, pero también advierte con-

tra el abuso de esta perspectiva en tanto que las

explicaciones difusionistas no eran aplicables a to-

das las semejanzas culturales, mientras no se de-

mostrara la viabilidad de los contactos geograficos.

Por otra parte, segtin su critica, el argumento

evolucionista que postula que las semejanzas cul-

turales eran el resultado de las mismas causas,

dado que la mente humana reacciona de manera

similar ante circunstancias ambientaies semejan-

tes, fue lo que apart6 a los evolucionistas del uso

racional del método comparativo.

Defiende as{ una visién histérica de la

cultura, abogando por la investigacién de los fe-

némenos culturales locales para establecer la com-

paraciGn a partir de ellos, esto es, la historia y el

método comparativo se complementan.

La constante preocupacién de Boas era

que el desarrollo de los métodos se sometiese a

rigurosos criterios cientificos, atendiendo a esta-

blecer un cuerpo material de datos equivalente

at de fa ciencia natural y la elaboraci6n de leyes

culturales (una perspectiva generalizadora). Por

ello criticé muchos informes etnograficos de es-

tat llenos de descripciones que no podian ser ve~

rificadas 0 por ser dependientes de opiniones

subjetivas de los corresponsales, es decir, super

ficiales y no cientificas, La tinica forma de evitar

esto era a través del registro exiensivo de textos

en el lenguaje nativo (ademas de artefactos). So-

lamente cuando tal material estuviera recogido,

Clasificado e impreso, la antropologia podria te-

ner datos adecuados sobre fos que fundar un cam-

po objetivo de estudio (0 lo que es lo mismo, los

datos brutos eran necesarios antes de la teorfa).

Aunque la intencién de Boas sobre la re-

colecciGn etnografica estaba clara, sus métodos

exactos nunca fueron explicitos, si bien se podria

recanstruir el perfil de las técnicas utilizadas. Boas

realizd, en cierta forma, observacién participante

enlas culturas que él estudiaba (al menos duran-

te los primeros afios de su trabajo), enfatizanae

la recoleccidn de datos a través del uso intensivo

de informantes particulares, a fos que alentaba a

registrar informacién de sus propias culturas en

Ja lengua nativa. De esta aproximacién a la in-

vestigacion etogrética resulté una compilacién

masiva de material, informes, textos y detalles

de Ja cultura Kwakiutl densos y dificiles de ma-

Tos Mode dela Aniroploga

Ciencia y Mar

~N

nejar, pero no informes generales 0 una descrip-

ion de la vida diaria. La urgencia sobre el objeto

de estudio (la disciptina necesitaba la maxima

cantidad de datos de las distintas culturas que

estaban en vias de desaparicin) posterg6 el paso

de los datos @ la generalizaci6n.

Paralelamente al relativismo cultural

boasiano, la otra gran reaccién contra el evolu-

cionismo y el difusionismo, tomo forma en la

antropologia social britinica, mas concretamen-

te, en el funcionalismo que se caracteriz6 por ser

Glaramente anti-historicista. Dicho brevemente,

esta perspectiva estudia sincrénicamente la arti-

cuiacin de los diferentes elementos de una so:

ciedad o de una institucién entre si, la manera

como forman un sistema y Ja funcién que cada

‘uno desempeia dentro de éste. Si bien sé recono-

cea B. Malinowski (en el campo de la practica) y

a AR, Radcliffe-Brow (en la teoria) como los pre-

cursores del funcionalismo en antropologéa, la

idea ya se encuentra en Durkheim, Boas, Mauss

e incluso Bachofen (Lowte, 937) que habian pre-

sentado «varios aspectos de la cultura en sus es-

trechas relaciones ¢ influencias mutuas» y, por

aplicacién, elaborado un principio que hiciera

inteligible los hechos sociales.

Cont una finalidad mas o menos clara en

salvar Ia herencia del cientifismo decimondnico,

y liberindose de las regularidades diacronicas, la

excuela briténica organi26 estudios de campo in

tensivos en pequehas y aisladas sociedades abo-

rigenes, centrados en torno al tema de las relacio-

nes funcionales sincrénicas (exploracién de los

rasgos sistemticos de las culturas) y el andlisis

de los datos en ellos obtenidos, con el fin de bus-

car las formas en que las estructuras y las institu-

ciones de una sociedad se interrelacionan para

formar un sistema (Kaplan y Manners, 1979),

Este interés por la observaci6n directa y

sistematica de las sociedades aparece en Gran

Bretafta ya a finales del siglo XIX (1898) con la

expedicion de Haddon al estrecho de Torres, de

la cual formaban parte también Rivers y

Seligman, progenitores académicos de Radcliffe-

Brown y Malinowski, tespectivamente. Fue

Haddon quien, tomando el término del discurso

cientifico-natural, adopté e introdujo “field-

Trneelev Eiaaios

work” como denominacién del método en Ja an-

tropologia briténica (Stocking, 1983), alentando

ademas no s6lo a la recoleccién urgente de

especimenes sino también a tomarse tiempe para

sitapatizar con los nativos y conseguir obtener

de ellos el significado profundo de! material re~

cogido. Para ello tendrian que mantenerse en el

campo algunos individuos dirigidos por un in-

vestigador especializado, que orientaria ademés

las prioridades a ser atendidas. Esto fue fo que

Haddon denomins “estudio intensivo de areas

limitadas”, pero no ésta claro que significaba para

Haddon estudio intensive,

Por otra parte, mientras se Hevaban a cabo

test psicolégicos en el Estrecho de Torres, se reco-

gieron detalles sobre Jas relaciones de parentesco

en forma de genealogias. Rivers, desde suis inte-

reses difusonistas, reconocié que tal informacién

constituia la base para la comprensién de la vida

social de los nativos y que lo que se llam6 méto-

do genealégico era un medio por el que los

antropélogos podian estudiar los problemas abs-

tractos a través de hechos concretos, como si sélo

con los estudios del parentesco se clarificara el

entramado social. Para Rivers, sélo mediante el

establecimiento claro de metodologias y de una

terminologia sistematica padria realmente la an-

tropologia tener estatus de ciencia, y el método

geneal6gicn era la forma de llevar a cabo el estu-

dio intensivo, era el método concreto.

En la revisién de 1912 de Notes and

Queries*, que sigui6 apareciendo como dirigido

a Viajeros y exploradores no especializados en

antropologia, se introduce la cistincién linguist

ca entre estudio intensivo y “survey” (como tal,

“registro") y se comienza a dar importancia tan-

to al lenguaje native y a la voluntariedad de los

informantes como a la necesidad de contrastar 0

cortoborar las informaciones verbales con més de

un testimonio, Elio principalmente porque el in-

vestigador, al menos para Rivers, era considera-

do mas un encuestador (“inquirer”) que un ob-

servador, que tenia que desarrollar “simpatia y

acto”. En 1913 Rivers explicita las necesidades 0

precondiciones necesarias para llevar a cabo un

“estudio intensivo", redefiniendo lo que por él

ran) (Stocking, 2993589)

Relizada porn cot

‘osterirmant, enti Sel

se entiende, y cual serfa la labor del etnégrato”

Asi, la estancia debe ser prolongada durante un

afio y verificada por un solo investigador espe-

cialista en etnografia (evitando las disrupciones

en el mundo nativo ocasionadas por las expedi-

ciones numerosas}¢ interesado por todos los cam-

pos de lacultura (politica, religion, educacién, arte

y tecnologia, pues éstos son interdependicntes e

inseparabies). La labor etnografica, como su ob-

jeto, es indivisible.

Sin embargo, fue Malinowski, en Los

argonautas del Pacifico Occidental, quien real-

mente ejecuté el primer trabajo de campo minu-

cioso y quien propuso las condiciones y aspectos

esenciales del método en la prictica, afadiendo

diversas técnicas y procesos para la obtencién de

datos. Para Malinowski la observacion directa

“sobre el terreno” es la tinica manera real de re-

cabar esta informacién; habia que renunciar a

basar los esctitos antropolégicos en las cartas &

informes de los corresponseles u observadores

instruidos, quedando éstos relegados a un segun-

do plano. Poliglota y con una destreza especial

para el dominio de las lenguas, sélo llegé a ser

consciente de la importancia del lenguaje a partir

desu trabajo de campo en las Trobriand, centran-

dose en ia lingiiistica (en la recopilacién de textos

indigenas) durante su segunda estancia. Pero

anteriormente ya habfa tratado de penetrar en las

creencias nativas, yendo mis alld de los hechos*

Puros, a través de la interaccién en el trabajo de

campo, si bien atin ayudandose de intérpretes, e

insistiendo en que «el trabajo de campo cansiste

sola ¥ exclusivamente en la interpretacion de la

cadtica realidad social» a partir de datos recogi-

dos de primera mano. Bs esto y su regteso a las

‘Trobriand lo mas significante de la propuesta

metodolégica malinowskiana: pasar de una situa-

cidn critica de contacto © de datos de segunda

mano a tina situaci6n de contacto “integrativa”

(que no lo fue tanto segtin su diario), donde pre-

domina la observacidn sin renunciar a las voces

de los informantes y, sobre todo, elaborando co-

nacimtiento antropolégico susceptible de ser re-

visado temporalmente, tanto por el mismo inves-

tigador como por otros.

Evans-Pritchard, discipulo de Malinowski,

sintetiza los requisitos y caracteristicas fundamen-

tales del trabajo de campo: «el antropélogo debe

dedicar un tiempo suficientemente largo a su es-

tudio, desde el principio hasta el fin debe estar

en contacto estrecho con la poblacién que esté

analizando; debe comunicarse con ella solamen-

te mediante el idioma nativo, y debe ocuparse de

su vida social y cultural total» (1981).

En general, en cuanto ala metodologia del

‘uncionalismo britanico, Radcliffe-Brown sdlo

aftade especificamente una pequefia nota sobre

el registro de sistemas de parentesco, consistien-

do su mayor logro en la insistencia en la necesi-

dad de un claro y estandarizado sistema de ter-

minologia, ademas de continuar el uso del méto-

do de Rivers. Ahora bien, Radcliffe-Brown y los

te6ricos de su perspectiva estructural-funcional,

hacen hincapié en que es la estructura social el

coniurto de variables que ha de orientar a la An-

trogologia Social. Por ello, la investigaci6n ha de

estar nomotéticamente dirigida, es decir, encami-

nada a la definicién de leyes generales que go-

biernan la interrelacién de [as partes

funcionialmente integrantes de la estructura so

cial, y a partir de ahi explicar comparativamente

(la antropologia social era considerada como s0-

ciologfa comparada) las diferencias, mas que las,

semejanzas?, socioculturales de carécter sincré-

nico. Esta eleccién epistemolégica en torno al

objeto de la investigacién antropaldgica permite

Lo de oicaand trabaya iatnsivos de Biers ue in which the worker lies fr ayear or mare among a commit of perhaps fur o foe hundred people

nd studies every deta of

ana care; which he comes ow coer meme ofthe community pers

‘seneraltzad information, bustier fatureo if ad custom comerete deta! and by means of he vernacular languages (Stools, 1983:92-93

Malinowst considera el eco socal como

«ltr coma todo coherent cid

le cays pares sam so

‘unto empiricoconformada por wn miner imsiado de elementos wentfiabls, dea que entonda la

rcatives dentradel odo en ula nterrlaion, sun cuendo Suarden ceria grado de

respuesta humana als inpertonsnatwales Ligue, 1990106) Por el, elobetode tudo fundamental seni las insti aciones

‘ceils, qu saisfcin el requis de sr wna respuesta grupal el hombres sus macesidadesemerses cms,

Ante fo. toque hay gue compare seu Radi Brow son las diferencias porque lo que se debe comparar no on elementos cultural aslados pert

ssaneniesareqines divers, sin sstomas Socials giobales(Lugue, 1990192),

Tas oles ee Aniopcoga

ncia y Mar

9

Ciencia y Mar

10

una concrecién y especializacién “en el campo”

que los estructural-funcionalisias creian imposi-

ble a partir de los conceptos de cultura y funcién

de Malinowski o el historicismo de Boas. Estos

cambios en el interés etnografico mas que alterar

drasticamente los métodos de campo, hicieron

poner énfasis en la investigacion y en la perspec-

tiva generalizante de los datos. Adicionalmente,

se reafirma el espiritu positivista en la investiga

cién cientifica bajo la creencia de que los datos

“objetivos” podrian recogerse mediante la utili-

zaci6n de rigurosas y nuevas técnicas (entre otras

para medir ia inteligencia) (Nadel, 1937).

Pero, atin con ello, Radcliffe-Brown pres-

cinde de la salvaguarda durkhemiana del méto-

do genético (sélo es posible comparar pueblos

de la misma especie cuando conocemos las espe-

cies anteriores), es deeir, se inclina por el “como

funcionan” las sociedades (sincronia) antes del

“cémo cambian” (diacronia). Aunque considere

la mutua dependencia del método comparativo

y los estudios intensivos de sociedades particu-

lares, concibe el primero como el que garantiza

el carcter cientifico de la disciplina. Asi, el mé-

todo comparativo ha de clasificar (tipologizar),

obtener regularidades y descubrir leyes univer-

sales, especialmente de grupos territoriales, de

parentesco y politicos"?

La importancia del cardcter comparati-

vo a que se aspiraba y las leyes generales que

se pretendian establecer configur6, como he-

mos visto, la seleccién de las unidades de es-

tudio, debiendo ser instituciones cuyos miem-

bros, como grupo delimitado, estuviesen con-

trolados por ellas. La importancia de este uso

del método comparativo, asi visto, qued6 re-

flejada en el estudio de Evans-Pritchard y

Meyer Fortes, Sistemas politicos africanos

(1940), donde se intenta definir la estructura

de los sistemas politicos de ese continente des-

de una perspectiva estructural y sincrénica, de

manera que tales sistemas se manifiesten como

estables y arménicamente integrados. La obra,

ademés de surgir de ella la importante aporta-

cién a la antropologia social del concepto de

grupo corporativo de descendencia unilineal",

es una restriccién al presente etnografico de los

aos treinta, hecha en nombre del empirismo

(Harris, 1978).

Las refutaciones a Radcliffe-Brown en el

estudio histérico-cultural sobre instituciones

africanas, realizado por Murdock (1959), la re~

vision diacrénica de Stevenson (1965)" de los

casos etnogréficos empleados por Evans-

Pritchard y Meyer Fortes, y el cambio gradual

de orientacidn de jévenes antropélogos brité-

nicos (tal vez influenciados por el propio

Radcliffe-Brown después de su experiencia

americana (1931-1937), hacen inclinar el enfo-

que hacia la diacronia, combinando viejos y

nuevos intereses. Una suerte de combinacion

de los principios del funcionalismo estructural

y la documentacién histérica preconizada por

Boas se estaba dando en América con la obra

de Fred Egan, utilizando el método de com-

paraci6n controlada® para el estudio de las

variaciones de la terminologta crow.

Van Gennep,aniropélosoy

prima,

krista, desintendo dels funconalstas, entre otras cous, en tomar e=mo obj de estudio alas sociedad exsticas ©

llasciba col busqueda de as superorencusexalucinste, propo pare:

entrelosestudics

Jotkorss yincnesperon Furctnalsta dele inestigacon, puede se sto en que ambos rechanan toda strco aired queloshechos 1068 MO

padi ser estudiados ms que mediante aobseroaién ya clsfiacin minucosas, para lo cul eran neesricsnsramentospreesos, tales como detalles

tuestionaroeyloncas cartografiss, De igual forms, os haces Se presotan

ines histones, Dede enjue de Van Ger

hociones de transi, Secuencia rit depaso). Al estudia de ests Socuen

specifies sir la cond

(uaa voiimenes entre 1937 y 1958.

ambes,integradosnconjuntos compljosenlas que cumplen funciones

dedi elantors1 Mane deoliorefangatscontemporsin, publica

te conceptoanlitico permit aborda desde a perspective estructural funcional, asta principe de la décade de os esenta ol sistema social elas

scciedades si poder politico cenralzadoy deduciv unas egas oneraes de funcionamnienta. Dela critica del mist surg

6 nla entropologia social

britinica wna corviente que enftizabalos process de interani, a como ls rede soles interpersonalesysuactvacign selec yetalégia por parte

el indoidvo Naro!zky, 19861378).

of Harris, 1978466

© Este po de compansctn se raliza com mires a garantzar que lordistintos elementos comparados son fetioamen homoxenees. La historia de

culrra, ola seconstrucciémhistriealiendes un dea geagrafea especie y tata de controlar is arabesque opern enellaan deasegurar que cada

tuna de ells recie le ponderacion adecuada evel nists loa,

Aricaary Eas

A finales de los afios cuarenta R. Firth cues-

tiona el pilar funcionalista de la sincronia para el

andlisis de los sistemas sociales, apuntando la ne-

cesidad de estudiar no sélo la continuidad de los

sistemas sociales, sino sus transformaciones, dan-

do cabida a la explicacion de las variaciones que se

daban en la conducta real de las personas en su

adaptacion a nuevas situaciones. A través del estu-

dio sistematico de esas variaciones presentes en la

organizaci6n social" podria, segtin Firth, legarse

ala formulacién de una ley general del cambio de

las estructuras sociales. Pero, como Leach sefial6,

ésta preocupacidn por intereses diacrénicos no tuvo

su homénimo en la teoria diacrénica: «la mayoria

Ge mis colegas estin abandonando los intentos de

hacer generalizaciones comparativas; en su lugar

han empezado a escribir etnografias hist6ricas im-

pecablemente detalladas de pueblos concretos»

(Leach cf. Harris, 1978). En cualquier caso, se habia

abierto una importante brecha en el programa

funcionalista estructural, entrando en una fase de

confusién y conflicto: desde el abandono dela pre-

tension cientifica de Evans-Pritchard (renuncia ex-

presa a la concepcién nomotética de la antropolo-

gia) a la vuelta a una concepcién nomotética

(funcionalista) del hombre por Fortes, pasando por

la critica feroz que realiza Leach en su conversion,

al andlisis de la cultura como sistema simbélico al

modo levi-straussiano,

Mientras esto sucedia en Europa, los

antropélogos americanos no vivieron la revolucién

“paradigmética” en términos de una transforma-

cién en los métodos de campo sino, mas bien in-

fluidos por ia perspectiva boasiana, en términos de

métodos de anélisis y calidad del material recopila-

do. Habia una divisién clara entre recopiladores de

datos de campo y expertos en antropologia que

analizaban los datos de primera mano (lo cual se

habja convertido en norma desde Boas). La esta-

distica se convirtié en una herramienta importante

para el antropélogo (sobre todo en la antropologia

fisica) y, si bien solo Kroeber intenté aplicar técni-

cas estadisticas a los datos culturales en estudios

regionales, los lingiiistas tuvieron que dominarla

ya que se constituia para ellos en un elemento cla-

ve para entender otras culturas, recoger textos y

construir datos competentes para la disciplina.

La mayor parte de las investigaciones

etnograficas en Norteamérica (Ellen, 1984) que se

llevaron a cabo desde comienzos del siglo hasta la

Segunda Guerra Mundial fueron realizadas indivi-

dualmente y, dada la escasez material y temporal,

centrando su labor sobre problemas concretos. Es-

tas condiciones y el hecho de que las sociedades

Indias al ser estuciadas sufrian cambios culturales,

Hevé 2 los antropdlogas a trabajar 2 menudo con

unos pocos individuos articulados, registrando en

textos la memoria cultural de sus informantes mas

que participando en la vida diaria,

Porotra parte, la preocupacién boasiana por

a vida mental del hombre, ya por esta época cen-

trada en los enlaces entre los procesos psiquicos y

los sistemas socioculturales, fue continuada por sus

discipulas Ruth Benedict y Margared Mead que

encontraron en et psicoandlisis un bagaje teérico

que hacia posible su estudio. El psicoandlisis habia

renunciado ya a su evolucionismo y los instintos

universales, postulando el relativismo cultural. La

conjugacién de amibos dio origen a un nuevo enfo-

que que, en términos genéricos, tomaba, de una

parte la personalidad como problema cultural y, por

otra, la relacién de causaliciad entre estabilidad so-

cial y cambio sociocultural como ejes principales.

Precedida por el configuracionismo cultural (basa-

do en fa identificarion de los rasgos culturales" re-

levantes y su presentacion en un lenguaje psicolé-

ico), se trats de la conocida como cultura y perso-

nalidad.

Tal vez la obra mas conocida del

configuracionismo fue Patterns of Culture (1934),

de Ruth Benedict, donde se trata de encontrar un

principio integrador que explique !os distintos ori-

° Com su concepl de onganizacn sein, Firth tata delogar wma mayor aproximacin ala conduct rel (ordenacin de ac

ones estas de estructura socal. Est fie tri bia

Furcionslisma estructural preesamenteporaue os graps gu se ormaban araiz de organzacn de as actividades indiyduals, las vlaciones aq

spc alas traciones qu resulta iors eas or

‘aba lugar, no eran pormanents,

"Ralph Loto 1972 (1936), una dls guna lived cl

idades individuals),

idea primerocn

ray personalidad fini ‘rage cultural’ com la asociacién de wna orma yuna sustencia.

Dartculares con una ancén soccituralytmiben cov el soda gue wma ei ai tens para ls Sets entre quienes S¢maniesao gue usar

7s oes dea Arroyo

“iencia y Mar

c

11

Ciencia y Mar

12

genes de los elementos que constituian la cultura

y la imagen totalizadora de la misma’; para lo

cual se aplica a los zufti (Nuevo México), los dobu

(Nueva Guinea Orinetal) y a los kwakiutl

(Vancouver) un modelo basado en pautas y con-

figuraciones psicolégicas y psicopatoldgicas do-

minantes que, seguin la autora, podrian resumir

la cultura. Dejando aparte la acomodacién a so-

ciedades no occidentales de una taxonomia psi-

quidtrica (apolineos, dionisiacos, introvertido,

extrovertido, etc.) de universalidad no verifica-

da, el principal problema de Benedict fue su ané-

lisis poco critico de las fuentes etnogréficas con

las que trabajo en el método de biografia proyec-

tada (segtin el cual las sociedades son la psicolo-

gia individual proyectada sobre una pantalla,

aumentada y prolongada a través del tiempo)

Pero fue Margaret Mead quién, en el movi-

miento cultura y personalidad, prest6 mas alencién

a los especiales problemas metodologicos vincula-

dos a su perspectiva psicocultural. Si bien en sus

primeros escritos hay muchos puntos de semejan-

Za metodolégica con Benedict (como laexageracion

de la claridad con que pueden identificarse y con-

trastarse los tipos de personalidad individual y cul-

tural), en los primeros afios de la década de los

treinta Mead apost6 por métodos de camnpo simi-

ares a los que propuso Malinowski. Al contratio

que la mayor parte de los discipulos de Boas, su

primera experiencia en el trabajo de campo la

tuvo fuera de Norteamérica, en Samoa, y en su

siguiente trabajo on Melanesia fue infliida por

las técnicas del trabajo de campo britanico a tra-

vvés de su trabajo con Fortune y Gregory Bateson.

Su apuesta por técnicas de.campo mas

comprensivas acentué la necesidad de la ob-

servacién participante y del registro de la vida

cotidiana. Como respuesta a las criticas reali-

zadas por algunos alumnos boasianos, centr

_Anteriormose Knater (2932) enmareaaconeepeim cl de

‘ocuturl como superorgdnico (séndose en Durkin et ade ls ptr

mes(paterts) elturales entedendo por elas dstiucionsordades

Dsislenasderlanesinernas qu dan x cualquier clea eu coeren

‘aifrenca de una mora acumen aleatomade raga krober

{§ Luque, 199099) Ess pairone’abarcar risques clturadevn gre

po humana pudiendoalcansar el caricter universal pera stn embargo,

roster recazacon reas a prspetiva nomstsiny suscrbe cot

sn boaianade gue tas las genralizaconesrsuliahan por ncesad

Ini. Dew mado dierent, Benedict conterplala caters es 087-

Shad, ex decir $e Unewan lrlatoisme meacolsiea yl holism come

totaiad organza dls patterns, posto sovisloscampessamient>

syuctdn inci

da especificamente en el problema del lengua-

je en el trabajo de campo, Mead argumento que

los antropélogos no necesitaban saber hablar

la lengua de la gente que estudiaban sino sélo

cémo emplear ésta para comprender el discur-

50 cotidiano, establecer contactos y preguntar

cuestiones basicas. Con aquello, afirmaba ca-

tegéricamente, lo tinico que se consigue es

hacer gala del virtuosismo lingiiistico y, por

tanto, era algo erréneo el énfasis boasiano por

el conocimiento del lenguaje nativo para cen-

trarse en informantes individuales y la colec-

cién de textos. Era mas importante la observa-

cin del fluir de la vida cotidiana

Pero Mead, atin describiendo explicita-

mente sus técnicas de campo y sus presupuestos

metodolégicos (En Adolescencia, sexo y cultura

en Samoa (1972) ya dedica un apéndice a ello),

cae en la generalizacién etnogrética a partir de lo

que ella afirma esta ‘dentro de la cabeza de la

gente’. En una postura opuesta a la de sus maes-

tros Boas y Benedict, busca a través de la genera-

lizaci6n los patrones universales, la humanidad

comin gel consenso de valores, como directrices

generales que orientan la accién moral y que to-

dos los miembros normales de todas las culturas

consideran obligatorias.

Arguyendo contra la relevancia de la es-

tadistica para un tipo de estudio que requiere in-

formes situacionales y emocionales muy comple-

jos, Mead comparaba su papel con el de un mé-

dico o un psiquiatra que formula un diagndstico,

pero lo que realiza son saltos intuitivos y

generalizantes evitando poner a prucba sus teo-

Hias de partida sobre a fuerza de la cultura por el

uso de controles estadisticos.

Siguiendo en nuestro discurso a Harris

(1978), la respuesta de Mead a las criticas contra

su metodologia ha sido extremadamentecomple-

ja. Convencida en parte de que sus descripciones

no tenfan validez demostrativa introduce (1936)

eluso de medios tecnolégicos, cAmaras fotografi-

cas /cinematograficas y magnetéfonos, para cap-

tar los acontecimientos significativos en su con-

texto situacional, publicando luego sus fotogra-

fias acompafiadas de descripciones verbales que

reflejan la calidad de sus notas de campo". Pese

Faiany Era

a ello, el uso de la imagen que hicieron Mead y

Bateson no resolvié el problema metodolégico

inmediato de documentar las diferencias de per-

sonalidad intuidas en la estratificada poblacion

balinesa. Los procesos selectivos para la toma de

fotografias hacen que no existan disparidades

importantes entre los registros visuales y las ob-

servaciones escritas, pero se obvia el problema

de que los medios técnicos estaban siendo utili

zados con unos intereses concretos, es decir, al-

guien enfocaba la cémara y Iz accionaba en un

momento y no en oto, Su valor demostrativo

queda asi bien en entredicho.

Otro de los problemas planteados por

los etiticos ¢ tos que se enfrenta Mead se con~

centra en la tepresentatividad de los informan-

tes. El concepto de personalidad basica omodal

fuc hasta entonces aplicado en sociedades pe-

quefas (sociedades primitivas’), pero las con-

diciones de preguerra de la década de los trein-

ta (y los encargos de proyectos concretos por

el gobierno de los Estados Unidos de America)

hicieron que distintos miembros de cultura y

personalidad extendieran el Ambito de aplica-

ciéna sociedades de mayor complejidad, como

las naciones-estado, puesto que aparentemen-

te constitufan una herramienta precisa para tra-

tar la mistica del caracter nacional. Estos estu-

dios fueron Ilevados a cabo mayoritariamente

por Geoffrey Gorer (Estados Unidos (1948),

Rusia (1949) e Inglaterra (1955)), pero también

por Ruth Benedict (Japon (1946)) y Margaret

Mead (Estados Unidos (1942 y 1949)), El resul-

tado fue una gran cantidad de literatura en

cuya base estaban los medios para delinear Ja

estructura basica © moda! de fa personalidad

derivados de diversos materiales culturales

como mitos, leyendas, cine, canciones popula-

res, y formas institucionales, como la familia y

los patrones de socializacién.

Tocios ellos han sido atacados por su me-

todologia poco ortodoxa, siendo el aspecto mas

destacable el uso de un pequeno numero de in-

formantes como base para la generalizacién so-

bre las intimidades del pensamiento nacional.

Mead responde a estas criticas arguyendo que

siempre que se especifique cuidadosamente la po-

sicién social y cultural, un tinico informante pue-

de constituir una fuente de informacién satisfac-

toria sobre pautas sumamente extendidas. Mead,

haciendo uso de la analogia lingtiistica, pretende

escapar de la exigencia metodolégica del

muestreo a través de realzar, no la distribucién 0

Ja incidencia de una pauta (lo que le obligaria al

1uso estadistico), sino la existencia misma de una

pauta concreta y la forma en que se manifiesta.

Esta forma de colocar las pautas culturales por

encima de la necesidad de muestras

estadisticamente estructuradas, interpretandolas

como si de un sistema de comunicacién se trata-

za, estén plenamente vinculadas al conocimiento

dela estructura gramatical de un lenguaje,en tan-

fo que para ello supuestamente bastan muy po-

cos informantes y més allé de estos lo tinico que

se hace es contar con aseveraciones adicionales.

Pero ni siquiera la lingiistice renuncia alegremen-

te a buscar las variaciones de la conducta verbal

y, Por Supuesto, no afirma que tales variaciones

no ayuden a la mejor formulacién de las normas

gramaticales.

Laantropologia cultural habia desterra-

do el método comparativo a través de la con-

cepcién relativista cultural (inspirada en el

método histérico). Desde esta perspectiva las

sociedades se concibieron como unicas y la

comparacién, visto ello, carecia de sentido. Pero

contradictoriamente este particularismo alen-

t6 la recopilacion de :aaieriales descriptivos, y

su presentacidn estardar, basados en el traba-

jo de campo. Si bien tedricamente la compara-

cién no existia, en la practica no hubo una inte-

srupcidn entre el comparativismo evalucionista®

y el Cross-Cultural Survey de Murdock en 1937.

El propésito de Murdock era elaborar una teo-

ria del comportamiento humano y de la cultu-

raa través de genetalizaciones empiricas, para

Jo cual le era imprescindible la recopilacién y

codificacién de materiales etnograficos de ca-

racter intercultural.

® Esosexpermentospidneros tne uso de meds tenios para dota ala elnografia dew undarento documents pundny conserars la contribution

ds deaion que Meu hay hecho al deserrll dela anropolgia como disiplng

"Wheeler y Ginsberg (115

Themater culture and socal institutions of sien people

0 Summer y Keller 2927), The scienceof society

Tas Nad dela Antrapaagae

jencia y Mar

cl

13

Ciencia y Mar

14

Basandose en el Outline of Cultural

Materials y en la investigacién pluridisciplinar

del Instituto de Relaciones Humanas de la Uni-

versidad de Yale, Murdock trata de conjugar la

recopilacin etnografica con sus influencias de

tipo tedrico" Pero no ha sido su componente te6-

rico el que ha merecido la atencién posterior por

Ja antropologia; més bien, se ha prestado espe-

cial atencién a su restauracién nomotética en el

uso de técnicas estadisticas para hacer generali-

zaciones que puedan ser sometidas a verificacién,

generando, de otra parte, dos problemas esen-

ciales: el primero en lo que respecta a su selec-

cin muestral y, el segundo, al problema de las

unidades de comparacién.

El Cross-Cultural Survey, pasé mas tarde

a denominarse Yale Cross-Cultural Files y poste~

riormente, una vez constituido en organizacién

inter-universitaria, Human Relations Arca Files

(HRAF), conservando el sistema de clasificacién

del Outline of Cultural Materials. El propésito

inicial fue que las culturas archivadas constitu-

yeran una muestra representativa de la variabili-

dad cultural en todo el mundo, pero para ello era

necesario construir el universo de referencia, es

decir, una guia de as culturas del mundo, que

constituyé el Outline of World Culture de

Murdock (1954). En la préctica, trataba de com-

paginarse el inductivismo boasiano con los ana-

lisis comparativos a gran escala evolucionistas, y

el resultado fue una mala aplicacién del método

cientifico que presuponia, por este orden, recc-

ger hechos, clasificarlos y dejar que los mismos

hechos sugirieran las leyes que los explican,

Murdock traté de suplir, como se dijo, con teoria

estas deficiencias, estableciendo una serie de cri-

terios a fin de evitar determinados sesgos en la

seleccién de la muestra: tener en cuenta las areas

culturales; actuat a favor de la inclusion de fac-

tores diferenciados (lengua, entorno, economia,

ftiacién, politica}; actuar en contra de la ex

cia de grupos grandes, diversos y fragmentados;

no atenerse a ningtin listado; no prestar especial

atencin a los pueblos tipicos del trabajo

antropoldgico anterior. A la vez que se renuncia

a la muestra global y se trata de definir un uni-

verso limitado. Pero tales criterios han sido con-

siderados como puramente intuitivos y mds que

discutibles (Luque, 1990).

Sin embargo, el problema més fuerte lo

constituye el segundo de los mencionados, el de

jas unidades de comparacién. Estas estén consti-

twidas por grupos completos, no ‘sistemas so-

ciales parciales” (Radcliffe-Brown), de entidad

(niimero, entorno y forma) muy variada. Ello ha

sido abordado por los continuadores de la obra y

se han tratado de definir nuevos criterios mas ri-

gurosos para determinar unidades culturales 0

étnicas, pero también se le resta importancia en

tanto que el investigador tiene que manejar los

datos que recogen cientos de trabajadores de cam-

po. Da la impresién de que cada grupo existe en

un aislamiento social y geografico donde conser-

van su entidad cultural y, de esta forma, la diver-

sidad y el relativismo se mantiene a ultranza, ig-

norando el componente difusionista. En suma,

se da un valor extralimitado al formalismo esta~

distico frente a, y sin el menor reparo, cualquier

preocupacién tedrica o metodolégiea previa, Las

estructuras estéticas, ai estilo funcionalista, pre~

dominan aqui frente a los procesos que interesan

en el andlisis de los sistemas sociales.

De un modo diferente, las estructuras van

a enmarcar el pensamiento de una cortiente que,

como [a antropologia cuitural americana, a mi-

tad del siglo recurre «l modelo lingtifstico. Levi-

Strauss, con acasi6n de su periplo norteamerica-

10 (1941-1945), habfa coincidido con los lingaistas

Roman Jacobson y Nikolai Trubetzkoy que ya ha-

bian aplicado el estructuralismo a la lingitistica,

con el logro de la demostracién de la naturaleza

seméntica del conjunto de contrastes forclég:

empleacos por cada lenguaje para construir su

rchasando expiant

Summer, de Boas-aungue

wl

cas asistoaidad ve

Deesta forma la variedad apareniomenteinfinita de eon

contrast eis ques catcoriasgertralesde contra

uj procedente del funcionalsne batincy,reconace fluence dea socologa de Keller

saa todo compara

Consistent uma airizoreddecposicionesen aque las agrwpacione baas de ifr

cvs que caractrita ls lenguaes queda recta a pena miimera de sisters de

wen ales sonidos speiins.

apicologin bohsviorita de Hully del pcoonlii,

ond cua su posit en un spac mien

ius y rapes

repertorio de sonidos significativos’”. Este des-

cubrimiento de Ia estructura profunda (incons-

ciente) bajo apariencias superiiciales constituye

el modelo de objetivo cientifico que Levi-Strauss

se esforgaba ya por emular mientras preparaba

el estudio sobre Las estructuras elementales del

parentesco (1949). Cabe recordar la fuerte influen-

cia deM. Mauss, discipulo y colega de Durkheim,

sobre el autor, tanto en Ja concepcidn psicologisia

(por otra parte, también influido por la tradicion

freudiana) de representaciones aquetipicas y co-

lectivas, como en el método, que reduce los fe-

némenos complejos a sus elementos subyacen-

tes, en su caso inconscientes.

El estructuralismo levi-straussiano toma

bisicamente tres elementos o reglas de la lin-

giiistica (Levi-Strauss, 1987): la idea de sistema,

la relacién entre sinctonia y diacronia, y la con-

cepcién de que las leyes lingitisticas conciemnen

a un nivel inconsciente del espiritu. Pero es la

revolucién fonolégica en lingtifstica lo que este

autor considera como el auténtico punto de par-

tida para el estudio de los fenémenos culturales

¥, por ende, del simbolismo, siguiendo aqui a

Lugue (1990). Sin plantear un reduccionismo lin-

giilstico", en tanto que parentesco, totemismo y

mito son como el lenguaje productos de idénti-

cas estructuras inconscientes, Levi-Strauss asu-

me tres planteatnientos del método fonolégico

de Troubetzkoy: que la fonologia pasa del estu-

dio de fenémenos lingitisticos conscientes al de

su infraestructura inconsciente; la biisqueda de

relaciones entre los términos en su estructura (re-

chazo al tratamiento de los términos como fen6-

menos independientes); y la pretensin por al-

canzar el descubtimiento de leyes generales, ya

sea por inducci6n o por deduccién.

Peto el traslado del método hay que tea-

lizarlo con toda precaucién, puesto que se dan

diferencias fuertes entre la lengua y tos dominios

de la cultura, teniendo éstos tiltimos un valor de

significaci6n que resulta parcial, fragmentario 0

subjetive. La metodologia estructuralista aporta

una estrategia de investigacin que debe ir aco-

modando el método al objeto estudiado (Levi-

i casa co oi 9 ART, pe eT

ho termtn se depended as elacones se guinacas cerebral

Strauss, 1987), para lo cual, sea cual fuere el fe-

némeno de estudio, la investigacidn atraviesa por

tres momentos: (1) lz etnagrafia, como trabajo de

campo, observacién de los hechos sociales, reeo-

gida y clasificacién de los datos y materiales que

permitan describir la vida de un grupo humano

© alguno de sus aspectos; (2) la etnologia, nivel

de sistematizaciGn, andlisis y representacién de

los hechos sociales en forma de modelos -cons-

truccién de modelos y experimentacién

deductiva de moditicaciones 0 permutaciones en

el mismo-, inicios de la labor comparativa; y (3)

la antropologia, que, a un nivel tedrico, se ocupa

de las indagaciones que buscan elucidar princi-

pios generales de aplicacion a la interpretacién

del fenémeno, formulando las estructuras del sis-

tema analizado -que se expresa mediante una ley

invariante respecto a la cual cada modelo s6io

constituye una variante transformacional-. Pos-

teriormente se contempla un andlisis comparati-

vo de tales estructuras para construir nuevos

modelos que permitan sintetizar una “estructu-

ra de estructuras’’

Curiosamente, a partir del postulado de

la necesidad de trabajar con estructuras ya for-

muladas de sistemas por via comparativa, Levi-

Strauss no realiza trabajo de campo en las so-

ciediasies que utiliza para sus estudios, lucien-

do una criticada habilidad para pasar, en sus

anilisis mitojégicos, de un drea cultural a otra,

de un tiempo cronolégico a otro sin muchos

miramientos, en una buisqueda de las propie-

dades univetsales del entendimiento humano

(la estructura de estructuras del espiritu huma-

no antedicha).

La clave del enfoque estructuralista re~

side en la comprension y categorizacién de los

hechos socioculturales como signos y las reali-

dades que subvacen y donde se producen esos

hechos como estructuras. Por ello, analizar las

estructuras desde los hechos que las manifies

tan es una labor de interpretacién o descifra-

miento de codigos subyacentes, no del signifi-

cado. Como argumenta Sperber (1974 cf.

Luque, 1990), «la significacién en Levi-Strauss

no es, en modo alguno, un concepto, sino un

simbolov y el estudio del simbolismo propues-

to por el atitor se basa siempre en las caracte-

Ciencia y Mar

ania errata 5

16

risticas dicotémicas que presente un elemen-

to, esto es, no es posible la interpretacién sim-

bélica a no ser que exista oposicién (sagrado/

profano; central/periférico; soltero/casado).

Por tanto, no importa la realidad empirica en

si misma, sino las correlaciones y oposiciones

que tal realidad encubre en su superficialidad

y que es necesario poner de manifiesto a tra-

vés de los modelos estructurales.

Siguiendo a inspiracién de las técnicas

utilizadas por los lingilistas, a mediados de siglo

se produjo en la antropologia cultural un movi-

miento consagrado a hacer mas rigurosos los cri-

terios de descripcion y de andlisis etnografico,

continuando la tradicién del idealismo cultural

en antropologia (Harris, 1978), esta perspectiva

te6rica concede importancia no ya al significado

sino a la gramitica, resaltando la figura del actor

dentro del sistema social. Se traté de la Nueva

Etnografia o etnociencia, conocida también como

etnolingiiistica y etnoseméntica, teniendo su ori-

gen en Estados Unidos”, consistia en una serie

de principios, enfoques y métodos de recoleccién

de datos que comparten el supuesto de que la

cultura reposa en los conocimientos que deben

tenerse 0 aceptarse para comportarse adecuada-

mente en el seno de una cultura dada, es decir,

se interesa por la investigacién de las ‘propieda-

des racionales’ que subyacen a las practicas de la

vida cotidiana,

Desde el punto de vista del lingiiista ins-

pitador de este enfoque (deberiamos decir conci-

liador de enfoques en tanto que en el se ponen

en conexién escuelas tan diversas como la

boasiana, cultura y personalidad, los

funcionalismos y el estructuralismo francés),

Kenneth Pike (gramatica descriptiva), los anali-

sis étic no pueden llegar a resultados estructura-

les, puesto que no es concebible un sistema ex-

mnie étic de diferencias de sonidos. En

la extrapolacion realizada al andlisis de la cultu-

ra, ésta ha de ser abordada desde la perspectiva

de uno de sus miembros (perspectiva émic), de

manera que el etnégrafo utiliza el propio lenguaje

nativo como dato de la descripcién més que como

simple herramienta para su obtencién y se ex-

cluyen las categorizaciones y preconceptos de los

antropélogos acerca de los comportamientos no

verbales, es decir, en concepto de dato s6lo se

usa la descripci6n realizada por el informante de

ese tipo de acto. El uso del lenguaje desplaza, de

esta forma, el problema del significado necesa-

riamente fuera de su estructura.

Su preocupacién por el proceso de ob-

tencién de los mismos, considerando que en

etapas anteriores las etnogratias son s6lo con-

juntos de respuestas a determinadas pregun-

tas no explicitas, hace que realicen informes

detallados donde se registran no s6lo las res-

puestas sino también, en su opinién para una

mayor precision, el estimulo o pregunta

desencadenante. Pero ademés la Nueva Etno-

grafia trata de dar un enfoque sistematico de

la obtencién de datos (andlisis componencial),

desarrollandola segin una frecuencia

preestablecida: primero se pide al informante

que formule una pregunta pertinente a un tema

dado (generalmente sobre _objetos

terminologicamente diferenciados) y a partir de

ella el etrégrafo progresaré conforme a otra se-

cuencia de preguntas sustituyendo items con-

cretos sobre el tema. Siguiendo aqui a Hunter

y Whitten (1981), las respuestas alternativas

‘que puedan darse en contextos iguales deben

contrastar (ser mutuamente excluyentes - pa

res de opuestos®) intrisecamente entre si (en

los términos de la cultura en cuestién), pues

de lo contrario no serian percibidas como al-

ternativas, para constituit un conjunto contras-

tado (como por ejemplo las terminologias de

parentesco)*. Las supuestas ventajas de esta

técnica (también llamada semédntica etnografica)

son, de una parie, la reduccidn de la compieji-

dad manifiesta en los sistemas terminclogicos

a los principios légicos subyacentes a los mis

2 Bntresus mos exponentes se encuentran Conklin, Gove

>EL

"Noha dos objets exuctamente iguales nts Susaspectos. dedi que la clastfcacion por com

iors lacontrastacin de class

rasgostintado, gue se ntenden signalios

eli, Kay, D’ Andrade y Tyler

ists componencial se basa prciamtnte nel enpuste de que wna cultura dade general menor nimers posible de dimensiones de contrast cada

tae las cuss consistedeulmente on dose as varabes de contrastacn

iu na select natural de slo un mimeo de

“rear Eager

mos y de otra, la repetibilidad, es decir, cual-

quier otro antropélogo que trabaje sobre ia mis-

ma cultura puede, tedricamente, generar los

mismos datos con técnicas idénticas.

Aesta conceptualizacién podrian buscarsele

paralelismos con la indagacién de las estructuras

mentales aprioristicas y universales de la gramé-

tica transformacionista chomskiana 0 con las es-

tructuras subyacentes y fundamentales del

estructuralismo. Pero, frente a ellos, que tienen

como objetivo el descubrimiento y formulacién

de reglas o leyes, respectivamente, generales, el

interés de los etnocientificos se focaliza directa-

mente en la formulacion de las regias organiza-

doras de los procesos de intercambio y busqueda

dereferentes que rigen cada cultura concreta (cla-

ra influencia de la perspectiva boasiana (Pelto,

1970)). El propio Conklin (en Llobera, jR. (comp.),

1975), haciéndolo extensivo a Frake y Goodenough,

define la etnografia como «una gramética cultural,

una teoria abstracta que proporciona reglas para

producir, anticipar e interpretar adecuadamente los

comportamientos culturales dados».

El problema surge en que, en el fondo,

es el investigador el que construye las catego-

rias (pares opuestos y s6lo de] comportamien-

to verbal) y no el informante; «nadie tiene un

acceso directo al pensamiento de otra perso-

na» (Kaplan y Manners, 1979), con lo que hay

muy pocas esperanzas de corregir el exceso de

acuerdo en las descripciones formales que se

da entre los seguidores de la corziente por sim-

ple repeticién, como ellos sugieren, del trabajo

de campo y las entrevistas. Pero las criticas mas

serias ponen de relieve, por una parte, como

con excesiva frecuencia los daros han sido ob-

tenidos de unos pocos informantes bien infor-

mados, actores de tipo ideal dotados de con-

ciencia (motivos culturales tipicos para reali-

zar una acci6n futura y motivos culturales ti-

picos imputados a otros para comprender su

acci6n); y, de otra, las carencias que presenta

para explicar como el problema del poder traspasa

a las reglas que se relacionan especificamente en

el contexto-escenario, es decir, las relaciones

entre la vida cotidiana y las instituciones.

Con loquesedioen llamar neoevolucionismo,

y que Harris (1978) sugiere como estrategia tempra-

na de un materialismo cultural, retoma al panora-

ma dela antropologia la generalizacion sincronica

y diacrénica, siendo su figura més relevante Leslie

‘White. El enfoque evolucionista de White, con di-

ferencias claras respecto al evolucionismo clasico,

concibe la cultura como adaptacién y como siste-

ma de produccién y control de energia, atendiendo

ala evolucién de la cultura global, frente a las cul-

turas particulares. La cultura posee una propiedad

distintiva, su naturaleza superorgénica®, que tras-

ciende las diferencias y variaciones locales, esté com-

puesta de rasgos y grupos de rasgos, ¢ implica la

satisfaccién de las necesidades fisicas y espititua-

les, subsistiendo en la evolucién de los sistemas

socioculturales aquellos que mejor se adapten.

El estudio de estos sistemas, concebidos

como cerrados, pasa por considerarlos como con-

sistentes de tres partes: teenoeconémica, social €

ideologica, unidas por relaciones de causalidad

donde el principal componente es el factor

tecnoeconémico: «Los sistemas sociales estén, en

consecuencia, determinados por los sistemas tec-

nol6gicos, y las filosofias y las artes expresan tal

y como viene definida por la tecnologia y

refractada por los sistemas sociales», con lo que

«la cultura evoluciona en la medida en que au-

menta la energia del sistema» (White, cf. Harzis,

1978), es decir, cuanto mejor aprovechada esté la

energia, extraida de la naturaleza por medios tet

nolégicos, y cuanta mas energia se obtenga, mas

desarrollada estaré la cultura y, como resultado,

tendra una forma mas evolucionada de ideolo-

gia y organizacién social.

No sera pertinente ni siquiera interesarse

or el influjo del entorno en Ja cultura, puesto

Pe i

Compurtind ec

esuiendol para Whit, acco

lacultra noestésujta aun desarolo eolutivo wide

propia dee

feana eerie el hecho cultural onsiderado en stolid

ode la cultune como superorgica’, Kroeber mantime xa polemics con Whiten

como oijetode estudio se aifrenca

al, tampon deternado por el acter tecnolgica Cn exo cultural concrete sigue st

tala aera delos organises ives, por lo ques hace neceara la desenpcin, cls

rio ala inoestigactin hist rica dea cultura

tor en que ina ia vision generalzadyraala temporal: sein Krocter

io eimtegracin cade cultura particular

Ta Nios dela replia

que ello sélo atafe a culturas concretas y depen-

diendo del grado de desarrollo cultural, esto es,

s6lo bajo circunstancias muy especiales. White es

un determinista cultural (la cultura del hombre

se ve determinada por la cultura global sin que

éste pueda controlar a aquella). Y dado que la

cultura es un fenémeno que existe en su propio

plano de realidad, debe ser estudiada, interpre-

tada y explicada en términos propios, no

teduccionistas; por esto, es necesario investigar

con una metodologia especifica y descubrir las

leyes que la rigen, es decir, que rigen el desarro-

lo evolutivo

El punto més débil de su argumentacién

lo constituye precisamente el momento de anali-

zary entender los procesos caracteristicos de una

sociedad, o grupo social, en un escenario histori-

co y una circunstacia-entorno geografico dado®

El problema inherente a semejante enfoque pro-

viene de su intento de considerar la cultura como

un sistema cerrado, perspectiva dificil de encajar

con las observaciones sobre grupos reales en cit-

cunstancias coneretas.

Sobre este punto, la adaptacién conereta

(frente a la unicidad de las cultures y patrones cul

turales), incide Julian Steward que, mediante el

método ecolégico-cultural, se interes6 principal

mente por las adaptaciones ecoldgicas especificas

y por el desarrollo de diferentes niveles de comple-

jidad politica en sociedades concretas. Para ello in-

trodujo el concepto de niveles de integracién

sociocultural (Steward, 1977) que. discutiendo la

evolucién en términos de adaptacién, correspon

derian a tipos culturales 0 modelos paralelos de de-

sarrollo” . El aspecto evolucionista multilineal de

su pensamiento se centro en la demostracion de

que diferentes tipos de adaptacién o de explota-

cién (tipos culturales) podian manifestarse en el

mismo entomo, considerado como dinémico, e in-

cluso en el seno de una sociedad compleja tinica;