Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Los Rezagos de La Modalidad Colonial

Los Rezagos de La Modalidad Colonial

Cargado por

NicOo Castillo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

24 vistas8 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

24 vistas8 páginasLos Rezagos de La Modalidad Colonial

Los Rezagos de La Modalidad Colonial

Cargado por

NicOo CastilloCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 8

Escuela Politcnica Nacional

Realidad Socio-econmica y Poltica del Ecuador

Recorte de Lectura:

Tema: Los rezagos de la modalidad colonial

Grupo: A6

Nombre: Josshua Panchi Daz

Las dificultades registradas durante el siglo XVIII, producidas especialmente por la

ruina de la economa obrajera y por la contraccin de la actividad minera que

sostena la exportacin de metales preciosos, incidieron en la estructura del poder

colonial de Amrica del sur. Espaa se vea afectada por la invasin napolenica en

la pennsula ibrica y por contraparte el poder comercial britnico empeado en

competir con la corona Espaola creca.

En estas condiciones los representantes directos de la metrpoli perdieron terreno

en el manejo de la economa de las colonias de amrica, y se consolido el poder de

los grupos criollos. Pronto llegara el momento en que los latifundistas locales

decidieran acceder al poder poltico para ampliar sus horizontes comerciales y

financieros. Es durante este proceso que las masas indgenas, protagonistas de

diversos alzamientos, mantuvieron una posicin bastante pasiva.

La principal experiencia comn que empiezan a compartir los grupos dominantes

en 1830 es la administracin de su estado. As como Espaa supo aprovechar

mecanismos e instituciones prehispnicas para asentar su gobierno, a partir de la

Independencia, las oligarquas criollas supieron aprovechar mecanismos

coloniales para garantizar su dominio.

En sntesis, en el Ecuador, tal como aconteci en otros pases de la regin, los

herederos directos de los colonizadores se hicieron con el poder y de las

prebendas coloniales al inicio de la republica.

Recordemos que los protagonistas del proceso independentista en el Ecuador

fueron poderosos latifundistas, que provocaron el derrocamiento de las

autoridades coloniales de la Real Audiencia de Quito el 10 de agosto de 1809. Por

otro lado, muchos de esos lideres de la revuelta contra el poder colonial fueron

masacrados por las tropas imperialistas el 2 de agosto de 1810 en Quito, cegando

lo que pudo haber sido un ncleo dirigente mas homogneo.

La herencia de la colonia y de las guerras independentistas:

En 1830 el Ecuador se constituyo como republica independiente, a partir del

antiguo Reino de Quito. Su constitucin se dio en plena crisis del sistema

capitalista en Europa, heredando las pesadas cargas de la colonia y tambin de los

largos aos de costosas guerras independentistas.

En la poca bolivariana, los grupos independentistas tuvieron su primer contacto

con la economa mundial a travs de los crditos contratados en el exterior para la

compra de armamento, indispensable para enfrentar la guerra contra el poder

colonial espaol. Prestamos que eran otorgados no para apoyar principios

libertarios, sino para asegurarse aquellos mercados controlados por Espaa.

Paralelamente el Ecuador a base de productos primarios profundizo su integracin

al mercado mundial, en el cual predominaba la influencia de Gran Bretaa. Y

bastante mas tarde recibi el flujo de algunos capitales de pocos inversionistas

britnicos, franceses y alemanes, a quienes se sumarian despus los provenientes

de estados unidos.

En este contexto luego de la separacin de Espaa, la economa ecuatoriana,

incorporada a la reproduccin internacional del capital por la penetracin, la

expansin y la competencia de diversos intereses mercantiles y financieros,

experimento pocas variantes en su condicin colonial.

La primera etapa de la republica estuvo plagada de vacos de la Colonia, de los

desafueros de un militarismo prepotente y de un sacerdocio sacrlego. Adems no

pueden pasar desapercibidas todas las dificultades sufridas en grandes

extensiones del pas por la guerras de la independencia que tenan fuerzas

productivas escasas.

Entonces con la independencia poltica del Ecuador, accedi al poder una alianza

sociopoltica conformada por la oligarqua terrateniente e importadora, con el

respaldo del militarismo grancolombiano y del clero, que instrumentalizaron en su

beneficio gran parte del aparato colonial heredado.

Esta configuracin de complejos y hasta contradictorios intereses, consolidara

paulatinamente, en el principio de las primeras dcadas de la vida republicana, una

dbil base para el asentamiento del Estado. Situacin que se conjugara con una

modalidad dependiente de acumulacin primario-exportadora sustentada en la

estructura colonial, que permiti a los sectores hegemnicos reforzar su dominio a

escala nacional o regional. El trasvase regional de los problemas fue otro de los

mecanismos a travs de los cuales las dificultades econmicas de una regin se

compensaban con el auge de otra, un fenmeno que se ha mantenido a lo largo de

la Repblica. Aunque cabria notar que paulatinamente se fue formando una

estructura bicentralista, alrededor de Quito y Guayaquil.

Este estado colonial oligrquico seria el instrumento de cohesin de la formacin

social. Sin embargo, en estas condiciones no se gesto un Estado-nacin por la

propia exclusin de las masas y la ausencia de una historia comn entre los grupos

indgenas, afrodescendientes e incluso mestizos con las nuevas elites ligadas al

mecanismo de acumulacin colonial.

En concreto la constitucin de este naciente pas se dio en medio de un creciente

conflicto sociopoltico entre los intereses de los sectores dominantes de la Sierra y

de la Costa. Esto sucedi en particular a partir de los aos 1842 y 1843, cuando

termino un primer auge cacaotero y la epidemia de fiebre amarilla. En estas

primeras horas de la republica, Juan Jos Flores y Vicente Rocafuerte demostraron

una consiente habilidad conciliadora de los intereses dominantes.

El conflicto regional apareci muchas veces a la luz como un problema

exclusivamente geogrfico, cuando lo regional es un fenmeno poltico y, como tal,

no puede ser reducido a inters local.

El Ecuador incluso habra sido un proyecto guayaquileo, concretamente de las

clases dominantes de la regin, que no queran transformarse en un puerto de

inferior rango dentro de la Gran Colombia. Este proyecto encontr su fortaleza en

las exportaciones de cacao, que se transformaron en la mayor fuente de ingresos

de divisas para el Ecuador.

El tema regional fue una caracterstica bsica de la economa de esos primeros

aos de la republica. Las diferentes regiones que formaban el Ecuador no

formaban un mercado local, sino que era incipiente.

Parece significativo hacer hincapi en este control sobre los indgenas y

afroecuatorianos que sintetiza la colonizacin del poder. Esta percepcin

eurocentrista y prepotente del dominante sobre el dominado, separo al mundo

hispanizado del mundo indgena.

Estos diversos ejes de la cuestin regional y de la cuestin tnica explican todava

en gran medida el actual orden social fragmentado y polarizado, carente de una

verdadera entidad nacional. Explican, tambin, la ausencia de una estado

democrtico y de un proyecto que rescate y consume todas las diferencias

regionales mencionadas, que, en suma, potencie al pas desde su diversidad.

La hacienda como un eje de la acumulacin:

Otro elemento importante de la estructura econmica de estos aos tiene que ver

con al existencia paralela y hasta interrelacionada de diversas relaciones de

produccin, que combinaba o al menos permita las convivencias de las practicas

econmicas y sociales coloniales semifeudales con las practicas ancestrales

indgenas. La mayora de la poblacin, especialmente en la Sierra, sobre todo los

indgenas y campesinos, estaba atada a la hacienda por el concertaje: un complejo

y perverso sistema de deudas eternas. Otros grupos dependan de la pequea

propiedad agrcola y de diversas formas de relacin precapitalista conocidas como

precarias y que se proyectaron hasta la segunda mitad del siglo XX:

huasipungueros, yanaperos, arrendatarios, etc. En las urbes se concentraban

artesanos y pequeos comerciantes as como las cpulas de las clases propietarias.

No faltaron ncleos de esclavos afrodescendientes en la Costa y en algunas zonas

de la Sierra, los cuales consiguieron su manumisin recin el 21 de julio de 1851,

durante el gobierno del general Jos Mara Urbina.

Como se manifest inicialmente, con la constitucin de la republica desaparecieron

los restos de los obrajes y se limitaron las posibilidades para consolidar los dbiles

esfuerzos manufactureros y mineros existentes hasta ese entonces, con lo cual la

agricultura se constituyo en el eje de la acumulacin. Pero cabe diferenciar la

unidad agrcola serrana de la costea.

En la sierra los terratenientes desarrollaron un sistema de concertaje para retener

la fuerza de trabajo, que tenia sus orgenes en una cedula real expedida en 1601

que permita a las indios concertar Libremente su trabajo por semanas o por

das. Con el tiempo, los indios sin tierra establecieron relaciones prcticamente

vitalicias y que terminaron por envolver a toda su familia en faenas o servicios

domsticos en casa de los terratenientes. Las masas de indios empobrecidos y

desenraizados terminaron concertndose en la Sierra o emigrando a las costa,

donde eran atrados por el auge de la produccin cacaotera, en donde se producan

otras formas de explotacin de trabajo.

Tampoco faltaron acciones de despojo territorial de los antiguos propietarios y la

apropiacin de bosques en la Costa, que fueron transformados en monocultivos

para la exportacin. En especial las grandes plantaciones costeas empezaron a

requerir una creciente inyeccin de mano de obra barata, que la conseguan

aprovechando los niveles de precariedad y explotacin de tipo colonial que se

mantena en la Sierra.

De todas maneras en estos aos comenz a aparecer la tensin por contralar la

mano de obra, que se mantendra a lo largo de la vida republicana. Esta tensin

alcanzara mayor profundidad con las disputas por el establecimiento de esquemas

proteccionistas para la produccin textil serrana que chocaron frontalmente con

los intereses comerciales de Guayaquil, en especial de las casas importadoras.

En la costa se consolido la gran propiedad de las plantaciones cacaoteras

orientadas a la exportacin, que as como en la sierra estaban en manos de pocas

familias. Adems en manos de las clases propietarias costeas estaba la actividad

exportadora de cacao.

Con este proceso de explotacin masiva de la mano de obra para sustentar la

produccin cacaotera, se creo una matriz local de acumulacin sobredeterminada

por la produccin no capitalista de la renta. El desarrollo mundial capitalista del

siglo XIX impuso esa matriz neocolonial que condujo a un desarrollo capitalista

bloqueado, carente de autonoma en la formacin social. Es esta la raz profunda de

lo que se ha definido como subdesarrollo.

Paralelamente, los hacendados, banqueros, y exportadores de cacao, incluyendo

tambin a los comerciantes, establecieron una relacin organizada que explicaba

su existencia mutua. En no pocas ocasiones eran los mismos o estaba

emparentados. En este escenario emergi una oligarqua agro-financiera y

comercial, es decir, ese pequeo grupo de familias, conformado por la crema y nata

de la clase terrateniente y la burguesa, cuyos apellidos se repiten en varias

instituciones financieras, empresas, fabricas y tambin en mas diversas

instituciones como la Cmara de Comercio, la Junta de Beneficencia, la Sociedad

Filantrpica del Guayas o el Ayuntamiento de Guayaquil. Situacin que se mantiene

con algunas caractersticas similares hasta la actualidad.

En definitiva, la oligarqua consolido y hasta amplio los privilegios del modelo

colonial. En esa ocasin ya sin ninguna injerencia de la corona espaolan en lo que

se refiere a la proteccin de indios y de los otros grupos denominados indios y

mestizos.

Entonces, teniendo presente todas las condiciones mencionadas, se comprehende

con mayor facilidad las dificultades inherentes a esta etapa de creacin de la

republica, en un territorio fragmentado y desintegrado por los problemas

econmicos y por el propio esfuerzo independentista, asolado por una serie de

incursiones piratas. Esta economa rentista depredadora marcaria a la sociedad

ecuatoriana configurando una estructura de denominacin oligrquica, con

impactos culturales perdurables. Solo la capacidad de respuesta y de resistencia de

hombres y de mujeres de amplios segmentos de la poblacin, desarrollada en la

sociedad colonial, posibilito cristalizar un proyecto casi inviable: la Repblica del

Ecuador.

La lenta consolidacin del modelo agroexportador:

En este primer periodo de vida econmica republicana, para la modalidad de

acumulacin primario-exportadora propia de los pases perifricos. Una

modalidad caracterizada por una combinacin de exportaciones de recursos

naturales y la importacin de insumos y alguna maquinaria para producir algunos

pocos bienes exportables y, adems, bienes de lujo para los sectores de la alianza

oligrquica.

En esos aos ya sin el estorbo del imperio espaol, los ingleses comenzaron a

afianzar su presencia comercial. Para tener acceso a los diversos mercados

negociaron o simplemente impusieron la clausula de nacin mas favorecida, para

aprovechar de todas las ventajas comerciales que les permitiera la exportacin de

las riquezas de las nacientes republicas latinoamericanas. Esta situacin, si bien

no cambio la fragmentada economa ecuatoriana, consolido las bases de su

creciente insercin en la divisin internacional del trabajo como oferente de

materias primas, en particular de alimentos, que fueron por muchas dcadas el

motor de su crecimiento econmico. Cacao y banano eran los pilares de la

economa extractivita hasta los aos 70 del siglo XX.

Los primeros aos de la republica fueron de una insipiente economa exportadora,

con escasa vinculacin entra las distintas regiones naturales y con una reducida

presin fiscal.

En todos estos aos la poltica econmica fue de corte liberal. La apertura a las

importaciones ya sin el control colonial y sin haber diseado una propuesta

nacional de desarrollo, fue en la practica generalizada: el tipo de cambio y las tasas

de inters fluctuaron libremente, la poltica monetaria respondi a las

transacciones necesarias de la economa, en concordancia con la teora

cuantitativa del dinero. El precio de la mano de obra dependa de las relaciones de

produccin capitalistas y aun mas precapitalistas a las que estaba atada la mayora

de la poblacin del pas. Los rezagos coloniales pesaban con fuerza.

Consolidacin del estado oligrquico terrateniente:

La escasa vinculacin nacional de los primeros aos republicanos, casi produce la

ruptura del pas a fines de los aos cincuenta. En 1859, la estructura estatal se

fragmento en cuatro gobiernos: Quito, Guayaquil; Cuenca y Loja. El pas estaba

realmente al borde del abismo, si a esta divisin interna de suman las pretensiones

territoriales de los pases vecinos.

Esta situacin cambio cuando el estado consolido su poder a nivel nacional. En este

empeo fue importante la influencia de Gabriel Gracia Moreno, de 1860 a 1875.

Este personaje, uno de los primeros caudillos de la historia republicana, que

inicialmente tubo una oscura actuacin en la crisis de 1859 al pactar con Ramn

Castilla presidente del Per, aglutino en trminos histricos a los principales

intereses de las clases propietarias e impulso la unidad nacional alrededor de la

vinculacin definitiva de la economa con el mercado mundial. Sin embargo, esta

vinculacin no acabo con las contradicciones entre la oligarqua latifundista

apoyada por la iglesia catlica, que luchaba por conservar su poder y las crecientes

pretensiones hegemnicas de los grandes exportadores, banqueros y

comerciantes.

La herencia colonial no fue superada. Debemos entender que el estado oligrquico

terrateniente se consolido a partir de los cimientos del Estado colonial, que no

fueron desarticulados y que, por el contrario, se mantienen ya entrado en el siglo

XXI.

La primera ley de bancos data de 1871.Imaginemonos lo compleja que debi ser la

situacin bancaria y monetaria, pues hasta antes de 1884 no haba una moneda

nacional propiamente dicha, ni haba un instituto emisor en manos del Estado; la

banca privada emita el dinero.

El Banco del Ecuador que llegara a ser el banco mas importante del siglo XIX, fue

el eje del proceso de modernizacin en el campo financiero y mercantil del

garcianismo. Este fue el auge que permiti el aumento de los ingresos del fisco,

debido a la introduccin de un nuevo sistema de contabilidad que mejoro el

conocimiento de cada una de las rentas y tambin gracias a la lucha contra la

evasin tributaria. As en el segundo periodo presidencial de Garca Moreno, el

estado duplico los ingresos fiscales.

En la poca garciana se empez la construccin de importantes obras publicas y de

vas de comunicacin que dinamizaron el comercio, la agricultura y la artesana,

permitiendo tambin una mayor cohesin econmica y administrativa del pas. El

pas no solo registro mejoras en su comunicacin y organizacin, sino que mostro

elevacin de los niveles de educacin. Se trato de una suerte de despotismo

ilustrado.

Las bases para el posterior auge cacaotero:

El auge econmico de finales del siglo XIX se explica por la exportaciones de cacao.

Estas comenzaron a crecer significativamente en los aos setenta. La recuperacin

experimentada desde entonces sufrira un severo retroceso en 1873 por efecto de

problemas en el mercado externo. Adems, entre las exportaciones asomaron

otros productos primarios.

No se puede pasar por alto el grado de vulnerabilidad de la economa, debido a

esta forma de participacin en el mercado mundial. La produccin extensiva de

cacao, apoyada en la mano de obra barata y sin requerimientos importantes de

capital, no representaba un esfuerzo mayor de tecnologa y en productividad. Por

otro lado, la riqueza del suelo y la calidad del producto garantizaron al pas una

posicin preponderante a nivel internacional, pero limitaron, a su ves, una

interrelacin dinmica con el resto de la economa.

Muchas veces se a considerado una bendicin la posesin de recursos naturales

abundantes y diversificados. Histricamente, sin embargo, en materia de comercio

exterior, los pases ricos en recursos naturales, en comparacin con los que no los

poseen en abundancia, generalmente sucumben a una especializacin productiva

interna desigual, precisamente por las grandes riquezas que estn dotados. Este es

el caso de Ecuador.

Desde entonces se consolido una monomentalidad exportadora sostenida en el

extractivismo, que inhibe la creatividad y los incentivos de los empresarios

nacionales. Tambin se produce la mentalidad proexportadora casi patolgica,

basada en el famoso eslogan exportar o morir, lo que ha llevado a despreciar las

enormes capacidades y potencialidades disponibles al interior del pas. Dicha

mentalidad se ha mantenido enraizada en amplios segmentos de estas sociedades,

como si se tratara de un ADN insuperable.

Esta realidad se refleja en un escaso inters por invertir en el mercado interno, lo

cual redunda, adems, en una limitada integracin del sector exportador con la

produccin nacional.

Con este tipo de produccin, sin una propuesta que integre estas propuestas

primario-exportadoras al resto de la economa y de la sociedad, el aparato

productivo quedo sujeto a las vicisitudes del mercado mundial. En especial, quedo

indefenso a la competencia de otros pases en condiciones semejantes.

Muchas veces en pocas de crisis, la respuesta venia por el lado de un incremento

de la produccin. Esta respuesta provocaba resultados positivos para los pases

centrales. Un mayor suministro de materias primas o alimentos en pocas de

precios deprimidos, ocasiona una reduccin aun mayor de dichos precios. Este es

el conocido crecimiento empobrecedor al que hacia referencia el profesor

Jagdish N. Baghwati ya en 1958, que se repiten una y otra ves cuando caen los

precios internacionales.

No haba una real transferencia de los exportadores a los productores nacionales.

En definitiva no se dio encadenamiento alguno que pudiera haber potenciado la

bonanza cacaotera.

Primeras e intiles renegociaciones de la deuda externa:

Para lograr la independencia de Espaa, los pueblos latinoamericanos tuvieron

que comprar equipos blicos en el exterior con recursos contratados en Europa.

Estos prestamos provenan de pases como Gran Bretaa, interesada en debilitar la

presencia espaola en Amrica.

La deuda contratada en esa poca , a travs de la cual la Gran Colombia se vinculo

al mercado mundial, se transformo en un proceso pernicioso de renegociaciones y

moratorias que perdura al iniciar el siglo XXI, Una verdadera deuda externa.

Como resultado de la primera crisis clnica del capitalismo se produjo una serie de

problemas sociales y polticos en Europa, que repercutieron con el cierre de los

flujos financieros hacia los pases latinoamericanos, que servan puntualmente sus

deudas.

Aos despus, en octubre de 1834, a poco de que el Ecuador se haba separado de

la Gran Colombia, el gobierno floreano no envi representante a la reunin que se

celebro en Bogot para discutir los trminos del reparto de dicha deuda. As sin

intervencin alguna de delegados ecuatorianos, del total de la deuda, al pas le toco

asumir el 21,5%. Desde entonces, los continuos arreglos y renegociaciones y las

mltiples suspensiones de pago, dada la permanente carencia de recursos

financieros, hicieron de la deuda externa un escollo casi permanente en la vida

econmica y poltica el pas. Y desde aquellos lejanos aos, los renegociadores de la

deuda fueron, salvo en pocas oportunidades insensibles a buscar soluciones que

antepusieran el inters nacional a las pretensiones de los acreedores o las suyas

propias. Una y otra ves se puso en riesgo, no solo el crecimiento econmico del

pas, sino su existencia misma.

También podría gustarte

- EstudioDeCaso 1erp EstadAplic 202151 1Documento3 páginasEstudioDeCaso 1erp EstadAplic 202151 1María Fernanda Salgado LombeidaAún no hay calificaciones

- Documento PensamientoDocumento4 páginasDocumento PensamientoLeiny HernandezAún no hay calificaciones

- Ejercicios de Balanza de PagoDocumento9 páginasEjercicios de Balanza de PagoJuniver suarezAún no hay calificaciones

- Economia EmpresarialDocumento2 páginasEconomia EmpresarialAndreina Cedeño100% (5)

- Problemas Conceptuales Caps 5 y 6 DornbushDocumento12 páginasProblemas Conceptuales Caps 5 y 6 DornbushGerardo Bermudez40% (10)

- CUESTIONARIO DEMANDA para El Viernes.Documento17 páginasCUESTIONARIO DEMANDA para El Viernes.edwin orozco cardenasAún no hay calificaciones

- S9 Taller 3Documento12 páginasS9 Taller 3RICARDO JAVIER SILVA PAZMIÑO67% (3)

- Ensayo El Sistema Feudal de La Economía Ecuatoriana y Los Rezagos Del Colonialismo en La Actualidad.Documento8 páginasEnsayo El Sistema Feudal de La Economía Ecuatoriana y Los Rezagos Del Colonialismo en La Actualidad.Sebastian VelizAún no hay calificaciones

- Auge y Caida Del Estado Oligarquico TerratenienteDocumento2 páginasAuge y Caida Del Estado Oligarquico TerratenienteBely MirandaAún no hay calificaciones

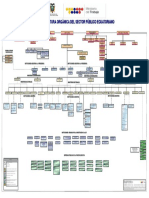

- Estructura Orgánica Del Sector Público Ecuatoriano - Agosto 2015Documento1 páginaEstructura Orgánica Del Sector Público Ecuatoriano - Agosto 2015Joshy BravoAún no hay calificaciones

- Raquel Achulli Sesion 3Documento3 páginasRaquel Achulli Sesion 3Raqel Vanessa75% (4)

- Caso 1Documento6 páginasCaso 1Esmirna Col Sazo33% (3)

- La Economía Ecuatoriana Entre La Globalización y La DolarizaciónDocumento14 páginasLa Economía Ecuatoriana Entre La Globalización y La DolarizaciónSbg SaraAún no hay calificaciones

- EconomiaDocumento5 páginasEconomiasam_01_12100% (2)

- Directorio de ClubesDocumento12 páginasDirectorio de ClubesLeoHuirseAún no hay calificaciones

- Perspectiva Histórica de La Estructura Económica Ecuatoriana Desde La Colonia Hasta La ActualidadDocumento10 páginasPerspectiva Histórica de La Estructura Económica Ecuatoriana Desde La Colonia Hasta La ActualidadSAMUEL SHANDOW100% (1)

- Modalidad Primario-ExportadoraDocumento4 páginasModalidad Primario-ExportadoraFabian Leonardo0% (1)

- El Síndrome de La TitulitisDocumento2 páginasEl Síndrome de La TitulitisIdoia YayaAún no hay calificaciones

- Punto 1. Subpunto 6.Documento2 páginasPunto 1. Subpunto 6.Tavera DanielaAún no hay calificaciones

- Indicadores Sociales y Económicos de EcuadorDocumento4 páginasIndicadores Sociales y Económicos de EcuadorMarco V. Modumba100% (1)

- El Saqueo Violento Del Nuevo MundoDocumento2 páginasEl Saqueo Violento Del Nuevo MundoJonathan Mauricio Figueroa100% (1)

- Impulso Auge y Permanencia de La Producción PetroleraDocumento6 páginasImpulso Auge y Permanencia de La Producción PetroleraMarcos Leon50% (2)

- Modelo AgroexportadorDocumento5 páginasModelo AgroexportadorMelody North50% (8)

- Consolidacion-Del-Capitalismo y Dependencias Centro PerifericasDocumento6 páginasConsolidacion-Del-Capitalismo y Dependencias Centro PerifericasGary100% (1)

- La Region Andina y El Control de Piso Verticales de Murra 2002Documento7 páginasLa Region Andina y El Control de Piso Verticales de Murra 2002Ramon Contreras50% (2)

- Actividad 2 Ecomia EcuatorianaDocumento13 páginasActividad 2 Ecomia EcuatorianaJefferson Posligua100% (1)

- La Dolarizacion Efectos Positivos y NegativosDocumento2 páginasLa Dolarizacion Efectos Positivos y Negativosronaldjavico80% (20)

- Ejercicios de Evaluación e Investigación #2Documento13 páginasEjercicios de Evaluación e Investigación #2kmi vinuezaAún no hay calificaciones

- Hechos Económicos Del EcuadorDocumento4 páginasHechos Económicos Del EcuadorKarla SteffAún no hay calificaciones

- La Hacienda Como Un Eje de La AcumulacionDocumento3 páginasLa Hacienda Como Un Eje de La AcumulacionIndira Castillo50% (2)

- Resumen Las Leyes de La Economia Dani RodrikDocumento6 páginasResumen Las Leyes de La Economia Dani Rodrikangel 56100% (1)

- Tarea 2 - Semana 2Documento5 páginasTarea 2 - Semana 2Kristhel AgurtoAún no hay calificaciones

- Modelo Primario ExportadorDocumento2 páginasModelo Primario ExportadorTatiana Vásconez Vera50% (2)

- Pensamiento Económico PreclásicoDocumento3 páginasPensamiento Económico PreclásicoEdgar Ruiz100% (1)

- Universidad Facultad de "Ciencias Sociales Educacion Comercial Y Derecho-Unemi CarerraDocumento8 páginasUniversidad Facultad de "Ciencias Sociales Educacion Comercial Y Derecho-Unemi CarerraDana Pincay100% (2)

- Análisis Del Mercado Laboral EcuatorianoDocumento4 páginasAnálisis Del Mercado Laboral EcuatorianoAlexandra Avalo0% (1)

- Ley de Pareto de La Distribución Del Ingreso Empleando GeoGebraDocumento9 páginasLey de Pareto de La Distribución Del Ingreso Empleando GeoGebraMario Orlando Suárez IbujésAún no hay calificaciones

- Dornbusch Rudiger - Problemas Cap. 10 TécnicosDocumento2 páginasDornbusch Rudiger - Problemas Cap. 10 TécnicosPAOLAAún no hay calificaciones

- S5 Tarea 2Documento4 páginasS5 Tarea 2Aracely Sellan100% (1)

- Contexto Mundial y Del EcuadorDocumento3 páginasContexto Mundial y Del EcuadorNorge Baltazar Guerrero Briones50% (4)

- Mejía - Kevin - Curva de Engel y Multiplicador de LagrangeDocumento9 páginasMejía - Kevin - Curva de Engel y Multiplicador de LagrangeKevin Hernan Mejia GalanAún no hay calificaciones

- Tabla 16-1: Indice de Agregados No PonderadosDocumento10 páginasTabla 16-1: Indice de Agregados No PonderadosaliciabuendiaAún no hay calificaciones

- Tarea Del Ensayo Del Domingo 23 de Enero Escuela Clasica SmithDocumento6 páginasTarea Del Ensayo Del Domingo 23 de Enero Escuela Clasica SmithStefania May OMAún no hay calificaciones

- Lecciones de Marketing Con Sabor A SalsaDocumento4 páginasLecciones de Marketing Con Sabor A Salsaemili tulcanAún no hay calificaciones

- Cuando La Demanda Está en Función de La RentaDocumento3 páginasCuando La Demanda Está en Función de La RentaCarolina TorresAún no hay calificaciones

- La Edad Media y Sus Aportes A La Ciencia EconómicaDocumento5 páginasLa Edad Media y Sus Aportes A La Ciencia EconómicaG RivasAún no hay calificaciones

- Capítulo 2Documento5 páginasCapítulo 2ReaadAún no hay calificaciones

- Proceso de Formacion Socioeconomica Del EcuadorDocumento29 páginasProceso de Formacion Socioeconomica Del EcuadorAlexander SánchezAún no hay calificaciones

- El Milagro de Asia Oriental ResumenDocumento2 páginasEl Milagro de Asia Oriental Resumenkevin delgadoAún no hay calificaciones

- Kaldor y Kalecki (Modelo Crecimiento Económico)Documento7 páginasKaldor y Kalecki (Modelo Crecimiento Económico)Marcos RamírezAún no hay calificaciones

- Ensayo Sobre Modelos de Series TemporalesDocumento4 páginasEnsayo Sobre Modelos de Series TemporalesWilfredo Pari33% (3)

- Preguntas TAMAMESDocumento16 páginasPreguntas TAMAMESHenry MorenoAún no hay calificaciones

- Análisis de Regresión Con Dos Variables - Algunas Ideas BásicasDocumento30 páginasAnálisis de Regresión Con Dos Variables - Algunas Ideas BásicasdeyvidzambranoAún no hay calificaciones

- Antonio Serra - Ley de Los Rendimientos Decrecientes - Mercantilismo - Revolcuión de Precios - La Crisis Del Siglo XVIIDocumento10 páginasAntonio Serra - Ley de Los Rendimientos Decrecientes - Mercantilismo - Revolcuión de Precios - La Crisis Del Siglo XVIIVíctor Delgado67% (3)

- Clase 1 Pensamiento GriegoDocumento31 páginasClase 1 Pensamiento GriegoMiriam Peñafiel100% (1)

- Historia Del Sistema Tributario Ecuatoriano 1950-1999Documento12 páginasHistoria Del Sistema Tributario Ecuatoriano 1950-1999Ronny NarvaezAún no hay calificaciones

- 3.-Las Fuentes de La Civilización Occidental: de La Biblia A PlatónDocumento7 páginas3.-Las Fuentes de La Civilización Occidental: de La Biblia A PlatónillawarazulAún no hay calificaciones

- Presidentes Del Ecuador y Su Politica EconomicaDocumento22 páginasPresidentes Del Ecuador y Su Politica EconomicaFernanda Utreras88% (8)

- Economia EjerciciosDocumento6 páginasEconomia EjerciciosIsaac Vivas100% (1)

- Historia Del EcuadorDocumento53 páginasHistoria Del EcuadorAnna MariaAún no hay calificaciones

- Breve Historia Del EcuadorDocumento5 páginasBreve Historia Del EcuadorAndrés Viteri ViteriAún no hay calificaciones

- Allende (BIOGRAFIA)Documento2 páginasAllende (BIOGRAFIA)Miguel Angel Salazar RaygozaAún no hay calificaciones

- El Arte de La Guerra Sun Zu Monografía.Documento24 páginasEl Arte de La Guerra Sun Zu Monografía.Johel Echeverria50% (2)

- Guia de Lectura AbdelDocumento2 páginasGuia de Lectura AbdelpersonalzAún no hay calificaciones

- Goya VidaDocumento30 páginasGoya VidaAnabel CtayudAún no hay calificaciones

- Batalla de San JacintoDocumento10 páginasBatalla de San JacintoMarlon Antonio Mercado AvilaAún no hay calificaciones

- Tps Historia de La BibliotecologiaDocumento24 páginasTps Historia de La BibliotecologiaBrenda AlegreAún no hay calificaciones

- 03 y 4. James McPherson y Eric Foner, La Guerra Civil y La ReconstruccionDocumento63 páginas03 y 4. James McPherson y Eric Foner, La Guerra Civil y La ReconstruccionHistoria Asia Y África Unc100% (1)

- Ensayo Proceso de Paz en SudafricaDocumento2 páginasEnsayo Proceso de Paz en SudafricaBrayan MejíaAún no hay calificaciones

- Nosferatu 012 011Documento69 páginasNosferatu 012 011Ricardo Lessa FilhoAún no hay calificaciones

- Gregorio Selser - Sandino - General de Hombres LibresDocumento272 páginasGregorio Selser - Sandino - General de Hombres LibresLen Holloway100% (1)

- Area51 PDFDocumento2 páginasArea51 PDFGisella Lopez Lenci0% (2)

- El Horten Ho 229 Flying WingDocumento33 páginasEl Horten Ho 229 Flying Wingmatter3Aún no hay calificaciones

- Heroinas VenezolanasDocumento13 páginasHeroinas VenezolanasCesar AguileraAún no hay calificaciones

- Lpa Historia 2 V1 P 103 172 PDFDocumento70 páginasLpa Historia 2 V1 P 103 172 PDFIsa López100% (1)

- Prólogo Valls, SIglo XXI Cuentistas EspañolesDocumento29 páginasPrólogo Valls, SIglo XXI Cuentistas Españolesmarcfg100% (1)

- ¡Ay, Carmela! (Canción)Documento5 páginas¡Ay, Carmela! (Canción)Mireya Represa PérezAún no hay calificaciones

- Flujograma - Cacao TostadoDocumento2 páginasFlujograma - Cacao TostadoMEGAN TAMARA MEDINA DEL CASTILLOAún no hay calificaciones

- YyiDocumento35 páginasYyiMayra Gallo MontalvanAún no hay calificaciones

- Tribus Urbanas Que Existen en GuatemalaDocumento12 páginasTribus Urbanas Que Existen en GuatemalaAby EstradaAún no hay calificaciones

- Jalisco en El PorfiriatoDocumento2 páginasJalisco en El PorfiriatoCheque MuroAún no hay calificaciones

- Elcaballero de La Armadura OxDocumento9 páginasElcaballero de La Armadura OxPatricia Corona RivasAún no hay calificaciones

- Diapositivas Sesión 2 Época Republicana 1Documento32 páginasDiapositivas Sesión 2 Época Republicana 1ana7401Aún no hay calificaciones

- Elementos o Estructura de Un OficioDocumento1 páginaElementos o Estructura de Un OficioLucía Escobar Naranjo67% (3)

- Rondas InfantilesDocumento14 páginasRondas InfantilesFanny AvendañoAún no hay calificaciones

- HSC Semana 08 (2021-20)Documento25 páginasHSC Semana 08 (2021-20)raul tineo capaniAún no hay calificaciones

- Cooperacion InternacionalDocumento4 páginasCooperacion InternacionalBrandon NuñoAún no hay calificaciones

- Informe de Labores Camara de Comercio de AburraDocumento242 páginasInforme de Labores Camara de Comercio de Aburraruben OsorioAún no hay calificaciones

- Las Hazañas Del Monitor Huáscar y Las Proezas de Su ComandanteDocumento1 páginaLas Hazañas Del Monitor Huáscar y Las Proezas de Su ComandantemaytteaalexandrarodriguezvillaAún no hay calificaciones