Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Pensamiento de Bonó

Pensamiento de Bonó

Cargado por

Rosa AcostaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Pensamiento de Bonó

Pensamiento de Bonó

Cargado por

Rosa AcostaCopyright:

Formatos disponibles

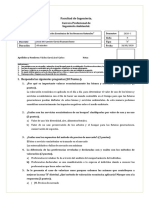

C onm em oraci C entenari de n o P edro Franci B on sco (1906-2006)

P edro Francisco Bon: M U N IC IP A LID A D ,P O D E R , C IU D A D A N IA Y C O N C IE N C IA

D r.Jos A nti Fi l B i lni Profesor del noe alo li , rea de Ciencias Sociales del Instituto T ecnolgico de Santo D omingo (IN T EC) y la Escuela de H istoria y A ntropologa de la U niversidad A utnoma de Santo D omingo (U A SD ).

Saln de A ctos del Centro Bon Calle Josefa B rea N o.65 18 de octubre de 2006 Santo D omingo

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

A mi nieta Isabella del Carmen y a mi nieto Eduardo A ntinoe, ambos entre el presente y el futuro, pero con algo de mi pasado. Somos filsofos por intuicin, esforzados por el sentimiento noble de la honra comn y de la propia, inspirados defensores de nuestros derechos por el instinto de lo j usto, generosos por excelencia y unidos por la conviccin, (Comentarios P olticoEconmicos, B oletn O ficial N o.17 G obierno P rovisorio R estaurador, N oviembre 26, 1864). Y lo primero que he preguntado es un axioma filosfico: P uede haber estabilidad en la parte si el todo no la tiene? (A puntes sobre las clases T rabaj adoras D ominicanas, Pedro Francisco Bon, peridico La V oz de Santiago N o.83, octubre 23, 1881). Y o desconfo mucho de las ideas en boga cuado son teoras sacadas por analoga de otros pases (Ideas corrientes del da y su influencia sobre la produccin en Cuestin de H acienda, P edro Francisco B on, El A mante de la Luz N o.8, Julio 6, 1876).

1. Introducci para l Intenci n a n N o se si al concluir la lectura y reflexin sobre este texto lograra que mi intencin fuera lo suficientemente evidente, clara o de compresin sencilla. Intuicin, sentimiento, filosofa, ideas en boga, presente, futuro, urgencias, utopas, transformaciones, transaccin, radicalidad;todo ello acercndonos a Pedro Francisco B on, y una cosa es cuando comienzo a acercarme, y otra cosa es, cuando termino de acercarme en esta accin de penetracin en l y sus contextos (desde su interior espiritual hasta el conj unto de relaciones sociales donde estaba situado el suj con su interioridad). eto E n cierta medida, me acerco a l, buscando no solo aclaraciones, respuestas, sino tambin tensiones en l y en m. N o hay, en cierto sentido, pasado, presente y futuro. Simplemente hay ahora de siempre, por lo menos porque mi intencin me situ en ese territorio del encuentro con intencin complej y heterodoxa, por revolucionaria y espiritual. a Comencemos pues a incursionar en el complej territorio escogido. o 2. Sugerenci para una herm enuti y vi n de l soci as ca si a edad y l seres hum anos os P edro Francisco B on reflexiona y sugiere una visin de la articulacin de las relaciones sociales y humanas, una cierta bsqueda de armona haciendo nfasis en lazos, deberes y derechos con nfasis en los deberes:

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

Las sociedades humanas no tienen otro origen; sin lazos sociales y sin deberes los hombres no podan ni pueden tener derechos (Contra la G uerra Civil, 23 enero 1858). A l hacer nfasis en la interaccin de derechos y deberes nos coloca en una exigencia de protagonismo que debe generar (solo as) un nfasis moral para la demanda y la exigencia. Se acerca en ese sentido a una propuesta global de j usticia moral que reconoce lo que requieren los suj (as) en sus circunstancias: etos U na de las cosas que mas raramente he visto practicar en toda mi vida, es la j usticia moral o sea el acto espontneo de dar a cada uno lo que le corresponde (U n V oto de G racia, abril 24, 1881). Los lazos sociales, los deberes, la j usticia moral se expresan en la sugerencia de un proceso articulador, constructor de soberanas, de capacidades de relacin, incidencia, accin, a fines de lograr propsitos, culminacin de bsquedas, repuestas. El ser humano asociado, en comunidad, con los otros y las otras. A s se produce efectivamente una transformacin: E l hombre aislado, separado de sus semej antes, considerado como ser material, como animal dbil, no tiene muchas fuerzas, velocidad ni garras ni piel dura, es uno de los animales ms desprovistos de los instrumentos de ofender y defenderse, es el vasallo de la creacin. El hombre considerado como ser inteligente y asociado es rey de la naturaleza. T odo lo domina, todo lo hacer servir a sus necesidades, a sus gustos, a sus caprichos (A puntes sobre clases trabaj adoras dominicanas, octubre 23, 1881). V incularse a sus semej antes (despus aparecer el prj imo), con unas capacidades de hacer que deciden cursos, caminos, acciones, transformaciones de contextos y suj etos(as), en complej idades que deben ir asumindose progresivamente en dimensiones generacionales. P or ello l se sita, observa y vive las necesarias interacciones generacionales para ser efectivas las opciones y acciones de transformacin social. N os dice con intencin estratgica intergeneracional y vocacin pedaggica sistemtica que: dej a los j ad venes ensayarse, a los viej ej os ercitarse en trabaj tan til, el o ms digno, y con tal que el lenguaj sea atento y mesurado oirn y oiremos, e aprendern y aprenderemos (A puntes sobre los Cuatro M inisterios, 1857). D ebemos, pues, ensayar (para abrir perspectivas), ej ercitarnos (para verificar experiencias), y esa construccin y su produccin, crea una comunidad de aprendizaj que nos sugiere la e potencialidad de las vidas y sus momentos. Y de all extraer unas sugerencias para el trabaj o intelectual (de los que llamamos intelectuales), ya sea crticamente, provocadoramente, con mayor y menor protagonismo: Cuando las instituciones rigen a veinte generaciones sucesivas, se vuelven creencias y se identifican con las sociedades; solo el hombre pensador puede 3

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

sacudir el yugo de las que son erradas, ms, cuando n debe luchar para hacer que el vulgo las sacuda (A puntes sobre los Cuatro M inisterios, 1857). Y para que esa reflexin de iniciativa orgnica, crtica o provocadora para las multitudes, masas, clases populares (con ellas y en ellas), Bon nos sugiere estar en el tiempo con sentido de las subj etividades, para hacer conexiones efectivas, poderosas, con la vida y sus sentimientos. V amos a colocarnos desde el ahora, el y, porque desde aqu podremos ir al futuro: Los hombres viven en el presente y no el porvenir, y asentar las leyes en el porvenir cuando no se cuenta con el presenta sera proceder con poca cordura (P or la Paz y la Legalidad diciembre 16, 1857). Y no es solo volver siempre a cierta articulacin pedaggica (el suj situado desde su presente eto para mej comprender el pasado y futuro), sino la obsesin liberadora de identificar lo j or usto y lo inj usto, incluyendo lo establecido oficialmente como opresin (la ley) desde una perspectiva que podamos considerar farisaica: Mas que conocer lo que a cada uno corresponde era preci conocer lo j o y lo so ust i ust muchas leyes son inj nj o... ustas y execrables y en lugar de aportar bienes a los asociados, solo le traen perj uicios... (A puntes sobre los Cuatro M inisterios, 1857). H ay reflexiones sobre prioridades: j usto, inj usto, ley y tambin sobre lo que procede, para lo cual vuelve sobre el argumento presente futuro. Y en una propuesta de partir de las urgencias para poder definir lo ms complej que nos reta tambin. Parece de nuevo una o especie de sugerencia actual, desde lo urgente, para que lo dems tenga races en las clases populares: Los hombres viven en el presente y no en el porvenir, y asentar leyes en el porvenir cuando no se cuenta con el presente sera proceder con poca cordura. V eamos la situacin y comparemos lo que es ms urgente, si concluir la guerra civil o hacer una Constitucin. P or mi parte creo que ms valdra concluir la guerra civil para despus emprender los trabaj constitutivos (Sesin del da os 16 de diciembre 1857, del Soberano Congreso Constituyente de M oca). Como la ley no es lo ms relevante y no es portadora en s de la obediencia pues a quien debemos obedecer es a la j usticia, y sobre todo a la j usticia social y la j usticia moral, comienza a sugerir una dimensin de la ciudadana que comienza penetrando la categora partido, aunque ms tarde veremos que la desborda. P edro Francisco B on nos dice: P ero somos colonia o somos N acin? Si somos N acin es preciso penetrarnos de los deberes que la independencia impone; si somos R epblica es preciso llenar todas las obligaciones que el titulo impone. E s preciso que los partidos cumplan con su deber de ciudadanos, es decir: el que est en el poder dej ando a 4

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

los que no lo estn con la libertad de opinin y estar manifestndola los manifestantes en toda su plenitud, pero revistiendo de formas decentes y corteses un fondo de j usticia y practicabilidad prudentes (O piniones de un D ominicano, 13 de enero 1884). E ste texto es interesante porque comienza a sugerir una cierta superioridad de la condicin ciudadana sobre categoras organizativas de agrupamientos que poseen unas dinmicas de hegemonizacin en sus naturalezas sociopolticas (partidos), y que por ello construyen unas dinmicas de control con variadas expresiones para que las partes se engrosen y crezcan. Como no cumplen con su deber (recordemos la relacin derecho-deberes que Bon plante en su visin de transformacin moral), el fenmeno del transfugismo (hoy por cierto de moda porque pasa lo mismo de siempre como dira l) lo describe as: T al azul de hoy, por ej emplo, a quien quiten el empleo o pensin de que goza, maana ser roj y tal roj de ayer, a quien den dicho empleo o pensin, en o, o seguida ser azul (O piniones de un D ominicano, 13 de enero de 1884). N o es un dislate, es una cita intencional sobre la crisis poltica sistmica histrica dominicana, donde, obviamente, comienza a aflorar en algunos acercamientos de B on, las cuestiones del poder, la ciudadana, los partidos y la conciencia. Y ese acercamiento toca, inicialmente con cierto tacto y discrecin, la llamada Presidencia de la R epblica cuando desnuda mandato y ej ercicio real: P ero hay que observar que el P residente de la R epblica no debe ser j de un efe partido... su ttulo lo indica, solo ha de ver el merito personal y emplearlo en la felicidad comn... E ste es su mandato y para el no deber haber colores y opiniones; solo dominicanos que debe hacer felices; ha de ser antes de todo hombre de tacto, de G obierno y ms que todo j usticiero (O piniones de un D ominicano, 13 de enero 1884). U n mandato que debe ser obediente a una cierta legitimidad colectiva, legitimidad que solo puede asentarse en una voluntad j usticiera, es decir, que tiene como ej centro, norte, como lo e, deca antes, la j usticia, pero sobre todo la j usticia moral. Sin ocultamientos, elegancias formales, palabras chulas, en suma, como el seala, un estilo sobrio, pero engaoso: E n mi pas hasta ahora que yo sepa, por lo general ... se ha dado ms extensin a la letra que al espritu; la forma lo abarca todo, se persigue el ideal del buen decir, se castiga el estilo, se le magnifica, se le rinde culto exclusivo en materias de suyo vacas de sentido, en detalle de trivialidad y fantasmagoras infantiles (O piniones de un D ominicano, 13 de enero de 1884). P arece que estamos en el ahora de toda la politiqueteria dominicana: formas, allantes, apariencias, imgenes publicitarias, incoherencias, mentiras sutiles, y ante tal contexto de

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

mercadeo Pedro Francisco B on reflexiona y propone dimensiones sociopolticas y morales de su condicin ciudadana. 3. C i udadano,P rjm o y P oder i A partir de su acercamiento a la transformacin sociopoltica y moral l se sita, se define y nos propone una actitud en relacin al poder (que yo entiendo como el poder que est fuera de t, al exterior, que te invoca y llama a tomarlo): ercido es preciso E n pri er lugar, no am o el poder, y el poder para ser bien ej m amarlo (A mis Ciudadanos, marzo 1, 1884). N o tiene un sentimiento de posesin de ese instrumento o aparato externo que requiere un cierto tipo de ej ercicio que a l le produce recelo, una interaccin que no le produce cario o pasin hacia l, porque, por la experiencia, parece que no lo merece. Prefiere no tener, ser carente de esa exterioridad que produce dominacin social y personal, y por eso: N ada se me d por ella (mi predicacin N A ), ni por mis servicios pasados ni presentes, ni dinero ni puestos;dj esem e pobre y luchando con m i trabaj para o probarm e a m i m i o. Esa ha sido mi vida y as conozco mej el mecanismo sm or del trabaj del hombre, sobre todo el del hombre pobre... y slo podr tener o autoridad legitima entre los buenos, siendo lo que soy, es decir: pobre... si endo en f n un cri i i st ano que am a a su prjm o dom i cano, ama a su prj i ni imo extranj como hermano pero no como idiota y siervo, que lo quiero ver ero nuestro igual, pero no nuestro superior ni muestro inferior. ores resultados Con mis indicaciones tengo probabilidades de conseguir mej que con mis actos de autoridad. E stas indicaciones abren los oj al G obierno y os a los particulares y los harn trabaj bien, pero ser sino les soy sospechoso ar abandonando el trabaj y acogindome al presupuesto. Si esto sucede ya soy o embustero, mientras que como estoy, soy verdico y a la verdad nadie se niega. Salgo t bi de los part dos. Y o no qui am n i ero ser part dari qui i o, ero ser ci udadano dom i cano (A mis conciudadanos, marzo 1, 1884). ni Este texto de B on es provocador porque invoca una condicin social (ser pobre) que acerca ms al ser humano con autoridad moral (contrahegemona), es decir, tambin, el ser humano bueno como no poseedor que permite estar en mej ores condiciones de reconocer al otro o la otra como prj imo es decir sin seorio (dominacin) sobre l o ella y sin considerarlo subordinado, sino igual, de t a t. A l situarse en esa relacin social igualitaria, asumida a conciencia, no establece una relacin de j erarquas (autoridad) sino de iniciativas de convencimiento, de conciencia, irradiacin de luz sin remuneracin gubernamental, porque solo as se puede asumir y decir la verdad. E sa

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

condicin, que niega la partidarizacin, asume la ciudadana como protagonismo, una autonoma, no partidaria o facciosa, que obliga a salir e ir a territorios inditos: ... sin la voz de consultar ni de caudillo, pero con la del ciudadano que ms que todo desea ver la paz de su patria bien aumentada, voy a dar las razones en que fundo la bondad de mi consej (O piniones de un D ominicano, 13 de enero o 1884). Bondadosamente, sin pretender ser algo extraordinario, insinundonos que la condicin ciudadana es sencilla pero consecuente desde la conciencia que decide actuar sin ciertas mediaciones de control o lej ana con la verdad y la igualdad. A propindose de uno de los personaj que construy en uno de sus textos insinuadores de es otro poder, desde la interioridad del autor que crea suj etos sociales diferentes y de su propuesta transformadora que negara o niega la hegemona de la coercin exterior, centrndose en el poder de la conciencia y la accin desde abaj nos dice: o, E n la casa donde estoy aloj ado. Su dueo es uno de esos a quienes el mundo califica de pobres de espritu, porque conociendo bastante al hombre y sus indescifrables pasiones, cree que la doctri del sacri i o es lo ni que na f ci co represent la verdad (El Congreso E xtraparlamentario, Julio 1895). a D esde esta perspectiva, gravitando El N azareno sobre su conciencia, establece un rasgo de la condicin de ciudadana total: el sacrifico, el ser capaz de anonadarse, reducirse, entregarse, ser capaz de dar es dar, como dice la cancin de Fito Pez. En efecto, ese dar a dar tiene una imagen en sus textos que l evidencia para radicalizar sus decisiones en una perspectiva de reflexin cristiana donde la apropiacin del M esas es acentuada: E st U d. Convencido que mis aplausos lo recibirn siempre aquellos que postulan por Cristo mi M aestro, mi G ran M aestro, M i D ios, y me complazco en drselo, an en prodigrselos, puesto merecen de todas veras (Carta a Flix M ara del M onte, Junio 27, 1884). U n cierto reconocimiento a quienes se identifican con una comunidad de creencias, aceptadas en una propuesta de democratizacin, pero que requiere para persistir una fe poderosa que venza o limite las debilidades y las desesperanzas terrendes. U na especie de construccin socio espiritual que parte de una visin que establece unas obstculos sociales, limitaciones sociales, que buscan en ocasin explicaciones transterrenales. Por ello hay decretos de envergadura especial poderosa, y por ello, unos refugios protectores que se requieren para continuar, para persistir:

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

E l em pi sm o de la ci li n,no su verdad genuina, conduce a la R epblica a ri vi zaci la muerte y el dominicano no ve otro refugio que Cristo. El es el am paro de los af gi li dos y puesto que el Padre ha decretado que la patria camine en la desolacin que desde sus comienzos la aflij basta Cristo para consuelo. e, (Carta al Presbtero Francisco X . Billini, noviembre 27, 1884). Estos refugios protectores estn llenos de una subj etividad cuya naturaleza es de una energa tal que permiten daciones o entregas y estticas superiores que alimentan las personas, para que, no importan las dificultades en lo hondo de los contextos y almas, ellas salgan adelante. Y Bon lo dice de esta manera: N o solo de pan vive el hombre, que tambin se vive de espritu y de las gracias y bellezas que el despide, y cuando sus destellos aparecen, algn abierto recibe el alma contristada. (Carta a M onseor F. A . D e M erio, febrero 3, 1889). La esperanza es complej y se compone de factores de potenciacin de los alientos, no importa a las edades o generaciones, sobre todo si se asumen unas condiciones aledaas a la profeca o la pronunciacin de las palabras para los prj imos: Y o, a pesar de mis aos y achaques, quisiera hoy poner un poco de ayuda en la cosa pblica. V eo a todos tan tristes, tan miserables, que deseara hacer algo por mi pobre patria. M is armas son la predicacin, pero no tengo pulpito donde subirme. (Carta al G eneral U . H eureaux, Junio 8, 1895). Le dice al dictador que no hay pulpitos para decir lo que debe decirse porque simplemente los pulpitos han sido eliminados, los lugares o mbitos de expresin, y sin embargo, debe reconocer, al final de su vida una identificacin hacia la vida plena como identificacin con El N azareno, cuando proclama: E studiando, observando, padeciendo, gozando, viviendo, en fin, entre todas estas maneras de ser mi vida, nada he encontrado que me satisfaga por completo, solo Jesucristo. Su doctrina, sus trabaj sus promesas, todo es os, verdad, toda la verdad, y he dado en quererlo ms que todas otras cosas que aunque las ej ercite y quiera es en grado muy inferior. Y como mostrar que lo quiero? O rando, dando limosnas, guardando buena conducta? A h... A mi parecer debo mostrar mi amor interiormente, adorndole, gastando por el de mi sudor. Bien s que siervo intil soy, pues si doy l es quien me da lo que doy y las ganas de retornrselo a l, en fin, siervo intil, intil. (Carta a M onseor Fernando A . de M erio, diciembre 13, 1903). Esa identificacin da una tonalidad muy particular a la condicin de su ciudadana de las vidas, de la que el entiende es aqu y de aquella que es con el y all, lo que hace relativo, pequeo, todo lo de aqu y hace que la j usticia se haga en la cotidianidad de cada quien.

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

Por eso acercndose a su transito de esta vida a la otra ms plena, nos dice: H ace algn tiempo mont un alambique pequeo, como de diez o doce galones de aguardiente diario, con destino exclusivo de que sus beneficios netos los di ri st buyera entre los pobres del lugar, deducidos los gastos de explotacin, desperfectos accidentales que sufriera, etc. (Carta al seor Presidente del A yuntamiento de la Comunidad de M acors, marzo 14, 1905). V uelve a aparecer el dar, vuelven a surgir de su pluma y texto, los pobres y las pobres, ante los cuales el distribuye los beneficios netos de la produccin de un alambique, como, quizs, una manera de continuar siendo ciudadano, es decir, ms cerca del pobre porque hace lo que puede por igualarse o igualarlos, vale decir, haciendo su j usticia. En cierta medida es un testamento de su condicin de ciudadano, como no atado a unos privilegios y a un aislamiento socioclasista. 4. P oder,M uni pal dad,D em ocrati n ci i zaci T eniendo como marco o contexto ese proceso de construccin de su visin, condicin ciudadana de prj en toda su complej imo idad, Bon fu asumiendo unos anlisis y propuestas sobre la organizacin sociopoltica, que comienzan por acercarse a lo que est abaj y desde o adentro de las clases populares. R eflexiona y nos dice: N o hay m s que dos si stem as, uno cent y ot f ral ro ederal... En poltica no ha de haber trminos medios, o el central completo o el federal completo... la nica variacin que aportar al pas el sistema federal ser hacerlo ms libre y trabaj ador. Q uerem os oponer al Poder E j i una m uralla... T engamos ecut vo entendido que el poder municipal es aquel poder que qued en las ciudades cuando fueron agregadas a los reinos por los conquistadores; ese poder municipal es el resto mutilado de aquel poder que qued en cada ciudad y estipul los fueros de cada una; as que tuvieron alguna libertad y an hoy la tienen... La R epblica ha sido gobernada hasta hoy por un gobierno central que no ha querido o no ha podido tener los medios de hacer la felicidad del pas; luego esta forma de gobierno en el pas es mala; los gobiernos desde la capital no han visto ms all de una legua en circunferencia; esto prueba que se debe dej a las provincias la libertad de proveer a ellas por medio de la ar independencia, que en cierta manera no las ligue con el gobierno central (El Sistema Federal, diciembre 21, 1857). A partir de una cierta explicacin del desarrollo histrico urbano Bon nos acerca al significado de la aparicin y ulteriores expresiones del poder municipal en el contexto del debate sobre centralizacin o acercamiento a los mbitos de la vida cotidiana de las poblaciones. A sume una crtica al gobierno centralizado y propone unos fueros que garanticen independencias y descentralizaciones, lo que todava hoy discutimos y agrega: ... sobre el si em a m uni pal,debo observar que no es si em a,si un poder y st ci st no que en las formas centrales todo poder que no sea uno de los tres: Ej ecutivo,

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

Legislativo y Judicial, es inferior y dominado. N o as en la forma federal, donde el poder municipal, estando en su verdadero puesto, es independiente(El Sistema Federal, diciembre 21, 1857) Se insina aqu una diferencia entre sistema y poder, pudiendo colegir que la idea del sistema implica una cierta dominacin, dominio o control, una modalidad organizativa de rigidez controladora, y el poder una cierta independencia y capacidades propias, con una identidad que lo asocia a unas dinmicas protagnicas y articulaciones dinmicas. Esa dialctica de confrontaciones y luchas por controles, recursos y decisiones, Bon las hace visibles en una cierta imagen de un conflicto que se presentar y se presenta hoy y que el comunica as: La Constitucin de 1844 estableca D iputaciones P rovinciales con extensas atribuciones; en aquellos momentos una sociedad patritica se estableci, y deseando hacer un camino de Santiago a Puerto Plata, solicit a la D iputacin establecer un peaj se solicit licencia al Congreso, la obtuvo, se cobr el peaj e, e, se recaud y se guard en la Caj Provincial; m s dio el G obi a j erno C ent ral: venga ese di nero que lo necesi o para const r una crcel Lo tom y la t rui . construy. Esa es la independencia del P oder M unicipal baj la forma central o (E l Sistema Federal, diciembre 21, 1857). La centralizacin en el G obierno Central hizo lo que di la gana con los recursos obtenidos en un territorio local para satisfacer una necesidad local definida a partir de esos intereses y sus urgencias locales (valga el nfasis en lo local). Centralizar es lej ana, es lo exgeno, lo de ms arriba, y M unicipalidad puede ser un poder ms cercano, ms endgeno, ms desde abaj y con ms posibilidades de iniciativas j o ustas y efectivas. P or ello nos dice: A l hablar as me contraigo a los A yuntamientos de la R epblica a cuya cabeza debe colocarse el de Santo D omingo baj todos los conceptos. Este inicia todo o lo bueno, tiene el pendn de su ciudad y lo tremola en el camino del progreso y la honradez... Lo veo poner, escuelas de primeras letras en todos los rincones de la poblacin, acercando el maestro al discpulo, que es lo ms acertado... def ender los i ereses com unales con t nt esn y con br Entonces son la nica o... ancora de orden en la sociedad estremecida, la nica reserva del principio de autoridad pblica que se nota... N adie tampoco ha igualado a los A yuntamientos en el bien cumplido(dicho sea con perdn de todos los que nos han mandado hasta aqu en todas las esferas)... (U n V oto de G racia, marzo 19, 1881). Es posible que los A yuntamientos estn ms cerca de lo comunitario, pueden o podran, por tanto, iniciar lo bueno, entendido esto como las prioridades necesarias con una cierta autoridad o ascendencia poltico-moral, a diferencias del sistema de centralizacin que tiene

10

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

una dinmica de alej amiento comunal, y por tanto de intereses en las elites burocrticas y burguesas de las clases dominantes. En razn de ello, hastiado del poder exterior a la gente, el poder que no es ciudadano(a), reflexiona sobre un extra-poder o poder desde abaj poder ciudadano, de esta manera: o, L os habi ant de t t es odo el t t o de la R epbli a la vi a de la honda erri ori ca, st m i a que los agobi y desengaados por un momento del fantasma de seri a, progreso del pas que muchos sin pruebas decantan; han determinado por medio de un acuerdo tenido en estos das y que quieren que sea pblico, en nombrar un representante respectivamente de cada P rovincia y D istrito, para que a su nombre y representando sus personas, discutan los intereses generales de la R epblica, y los especiales de cada localidad, a fin de tomar, despus de discusiones bien meditadas y aprobadas, resoluciones que en forma de votos indiquen a la opinin los derroteros que haban de seguir, para no continuar cavando el abismo en que hace tiempo se viene trabaj ando con un xito, por cierto menos digno de tan abominable obra ... no consultando otros intereses, solo el de los dominicanos, sin codicias soeces, sin los imperiosos mandatos de electores de cbalas... (El Congreso E xtraparlamentario, j 1895). ulio Este poder extraparlamentario, es decir, fuera del orden parlamentario de maniobras, palabrerias, mentiras y engaos desde arriba, es un nuevo lugar libre creado por iniciativa de los de abaj (las clases populares demandantes y proponentes), para decidir, hacer, sin apariencias o ni allantes o aguaj como sucede tambin hoy. D ice Bon de este espacio del contra orden es que no busca gobernabilidad sino j usticia: ... el mandato que tenemos de nuestros comitentes para no gastar el tiempo en vaguedades como muchos Congresos Legislativos; ellos por lo menos gozan crecidos sueldos y por lo mismo, perder el tiempo para ellos es ganancias... (El Congreso Extraparlamentario, j 1895). ulio Este lugar creado por la experiencia, el desencanto y lo que podramos llamar ficcin de un montero kiyado en la accin sociopoltica y cultural, es una expresin constitutiva de alternativas surgidas (insurgencias o rebeliones pasadas) y resultados pendientes. Pero para ello haba que situarse en el alma de lo que es significativo para el pueblo: N o hay cosa mej para atraer la atencin de los hombres, como hablarles de or aquello que les interesa, en lenguaj propio, comprensible y adecuado. E ntonces e no perdonan fatiga, no excusan distancias, para con inaudita diligencia or cuidadosa y atentamente lo que se dice o describe (El Congreso Extraparlamentario, j 1895). ulio N o solo el lugar en s debe ser consecuencia de uno desde adentro y desde el abaj social, sino o desde el adentro profundo del alma popular, como problemtica de situaciones existenciales, modalidades de comunicacin (sociolectos actuales), porque todo ello produce activaciones,

11

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

identificaciones, articulaciones espontneas, en suma condiciones dialgicas y cooperativas de gran potencialidad interactiva. Por ello, y al travs de suj etos creados como representantes conectados y vividores de problemas cotidianos existenciales, se vuelve de nuevo al sentido poltico-territorial humano y popular de las municipalidades y ayuntamientos. Bon, en intervenciones reflexivas de diputados extraparlamentarios aporta unos vnculos ms plausibles y efectivos. E l D iputado H . Las municipalidades son los cuerpos ms alcanzados en sus rentas; tienen a su cargo cosas tan importantes, tantas mej oras emprendidas, que no podran distraer la menor parte de sus fondos para cosa de resultados desconocidos. E l D iputado H . N uestros A yuntamientos han sido y son an los cuerpos econmicos administrativos ms puros, ms probos que tenemos; ellos son la nota ms perfecta de nuestro progreso, de nuestro visible adelanto; en ellos es donde se hacen sentir con ms vitalidad las pulsaciones de la ciudadana progresista. (E l Congreso E xtraparlamentario, j 1895) ulio R ecursos que pueden ser ms efectivos en mej oras porque existe la real posibilidad de que este poder municipal ms participativo reciba y trasmita con mayor facilidad y rapidez lo que desea y quiere la ciudadana que demanda progreso. A qu amplia un poco la categorizacin ciudadana sugiriendo una naturaleza progesista, es decir, la accin que busca adelanto, transformaciones asociadas a las condiciones de vida de la gente. Ese progreso, esa experiencia de las pulsaciones populares es algo que involucra al conglomerado social afectado: N o hace bien, seor E ., dij el seor A . E n primer lugar, la cosa pblica, su o nombre lo dice, es de todos, y de los desaciertos o aciertos en ella obrados todos cobramos una parte de goce de dolores (El Congreso E xtraparlamentario, j 1895). ulio Cuando hablamos de poder pblico no nos referimos, y el no lo hace, a pequeos crculos o reductos de poder centralizado, es como B on seala, un poder que es de todos, todas, porque surge all y es desde all, lo que exige unos deberes, unas responsabilidades (ya l lo haba dicho): E so de acudi al G obi r erno en t odas las cosas, seor A , es un rezago de nuestro largo e imbcil coloniaj una carga que mal que nos pese debemos conllevar e, largo tiempo, pero contra el cual, nuestro buen sentido de nacin libre, pide a gritos que reunamos nuestras fuerzas para sacudirla de nuestros cansados hombros (El Congreso Extraparlamentario, j 1895) . ulio

12

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

La cosa pblica como poder municipal y los ayuntamientos es una existencia distribuida, que al existir descentralizadamente produce un acudir desde los suj etos sociales adentro y abaj o, con autonoma decisoria y resolutiva: nos vinculamos, nos asociamos, definimos, decidimos y actuamos para generar una dinmica desde lo local, desde lo ms pequeo. Es una especie de generalizacin de lo que he llamado en otra ocasin la estrategia del prj imo(a). N o es casual ni extrao que al reflexionar en la Constituyente de la rebelin de M oca que comenzara en 1857 contra el dictador y entreguista Buenaventura Bez se reconociera lo siguiente: N o se han perdido de vista los efectos beneficios del poder municipal;y con el fin de que los pueblos se acostumbren a gobernarse a si mismos con el debido tino, se le ha dado el ensanche de que es susceptible esta sublime institucin (Soberano Congreso Constituyente a los P ueblos de la R epblica, febrero 19, 1858). Es bueno recordar que P edro Francisco B on era D iputado Constituyente y que auspici el debate sobre los sistemas federal-central en ese espacio de decisin y aunque se adopt un sistema mixto, en ese acontecimiento se precisaron elementos importantes de nuestra tradicin democrtica participativa. La propuesta de que los pueblos se acostumbran a gobernarse a si mismos y no acudir y depender de gobiernos centrales es clave para la constitucin de procesos comunitarios j ustos sin la hegemona de colonizaciones y alienaciones. N o es ir hacia... el poder y desde all hacer. Se trata de comenzar a hacer desde aqu, desde ahora, desde donde estoy y estamos. E s autogobierno. E s poder popular que se hace aqu, ahora, donde estamos y somos. Y hay que tratar que as sea porque es una posibilidad de liquidar los anillos, los crculos de poder, las reas de influencias, las dictaduras seoriales, la clientela poltica. N os dice Bon: P orque la centralizacin de la accin gubernativa por el medio propuesto adems de cargar de un trabaj directo, intil a los M inistros, trae la ereccin o indirecta de seorios, cuya ridiculez a los oj del mundo por su mnima os poblacin solo es comparable con el desmenuzamiento del principio de autoridad, con la desaparicin o transformacin de las j erarquas intermedias y con la nivelacin de todas las comunes elevadas a un mismo puesto (La A miga del P ueblo, marzo 29, 1885). D e nuevo la critica a la centralizacin y es que ella auspicia la acumulacin mercantil y capitalista en fracciones clasistas y burocrticas especficas y es una especie de programa mnimo de las organizaciones polticas dominicanas, como vas de reproduccin capitalista y de construccin de las mentalidades individualistas, burguesas y de alej amiento de comunidades y prj imos(as).

13

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

Pedro Francisco Bon asume una especie de critica global occidental al ej ercicio de la poltica en este supuesto contexto de civilizacin liberal, democrtica: T odos los partidos de mi pas como los partidos en Francia, en los Estados U nidos y en Inglaterra, son de la misma clase de polticos, gentes a j uzgar sin caridad ni patriotismo. A cada revolucin aparecen una, diez, veinte personas de buena voluntad y de talento que al fin de cierto tiempo quedan ahogadas en el ocano del egosmo de los polticos y es por esto que vemos siempre sobre el edificio de los pueblos la caj de Pandora (Carta al P. J. F. Cristinacce, a octubre 21, 1884). Este texto es una critica multidimensional (sin caridad ni patriotismo) y un cierto balance de la capacidad hegemnica de elites dominantes que controlan la reproduccin de los agrupamientos de buena voluntad y de talento, vale decir, los interesados en la j usticia, la verdad. Siento en Bon el asumir una cierta condicin minoritaria de los partidarios del progreso y la transformacin, y ello nos debe llevar a una reflexin profunda en relacin a las limitaciones o incapacidades histricas de las fuerzas sociales progresistas y transformadoras en nuestra sociedad. Es una lucha permanente entre una esperanza, unas posibilidades, unas respuestas, que lo colocan, en una tensin de aceptacin parcial o confrontacin abierta y rupturas, lo que es muy comn de las clases medias o pequeos burgueses liberales o en transito a la construccin de un pensamiento social con acentos revolucionarios. En una ocasin nos dice: La buena poltica no aconsej ms que transacciones(Carta al G eneral G . a Lupern, P aris, marzo 12, 1882). Esta tensin es permanente, con oscilaciones con tensiones referidas a las sugerencias de la accin poltica en coyunturas especficas, pero que evidencian reflexiones en el centro de las conciencias. Por ello, dos aos antes, y refirindose a la guerra restauradora de liberacin nacional, nos dice, en cuanto a los mtodos polticos de lucha, lo que a continuacin citamos: E n cuanto a la defensa nacional aunque implica el abandono de todos los intereses, la mej organizacin es la manigua. Y o vi al ej or ercito espaol bien apurado con ello y esa prueba creo bastar para curarlos en la veleidad de organizaciones que no estn en nuestras costumbres (Carta al D r. Fernando A . de M erio, noviembre 22, 1880). D e la sugerencia de transaccin a la manigua, o de la manigua a la transaccin. P odemos interpretar de diversa manera estos textos, pero obviamente a mi j uicio, sugerir el abandono de todos los intereses, quedarse con solo lo substancial de ruptura, evidencia que la buena poltica pueda aconsej muchas cuestiones alternativas, y que la rebelda est ms cerca del ar actuar con j usticia, es decir sin intereses.

14

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

A s como critic los partidos en todo el contexto occidental y nacional, procede a pasar recibo critico a la clase dominante en nuestra sociedad de la siguiente manera: La clase directora si que no ha sido tan feliz en sus progresos. D escendiente de aquella que todo lo esperaba de la metrpoli, obedece an a esta fatal tradicin y todo lo pide al extranj ero (A puntes sobre las Clases T rabaj adoras D ominicanas, octubre 23, 1881). N o podemos asociar progreso a la clase directora, dominante, burguesa en formacin, asociada a los centros imperiales e imperialistas metropolitanos, interesados en la continuidad del dominio en el cual se alternan europeos y norteamericanos. Y para situarnos especficamente en un pasado que parece presente del ahora con el D R CA FT A (2006) o T ratado de Libre Comercio con Estados U nidos y Centroamrica, nos sita el contexto continental de la clase directora: Y a propsito de lo que voy diciendo, cree el G eneral que si el tratado de libre cambio se realiza con los E stados U nidos, tendremos los medios de mantener la R epblica, cules sern sus rentas despus de realizado? Si las aduanas desaparecen cul ser el impuesto que las sustituir? Cree tambin, mi amigo, aunque eso no se realice, que el pas podr aguantar la inmensa contribucin indirecta que lo carga, por dos aos ms, distribuido como est en el presupuesto. E sa cuestin es grave y nadie sabe a que grado de desesperacin pueda llevarnos la carencia de medios de subsistir (Carta al G eneral G . Lupern, diciembre 2, 1884). Bon expresa su preocupacin en relacin al tratado propuesto con los Estados U nidos (es decir, el imperialismo yanki, que es su caracterizacin real), como estrategia de apertura que quebrara el pas, y auguraba (o augura?) la desesperacin que podra generar y que culminara en una rebelin, un levantamiento, una explosin social al no poder subsistir las mayoras populares. U n poco antes del texto anterior B on hacia algunas sugerencias centradas en el desarrollo endgeno (desde adentro) y no en la apertura, en la extroversin destructiva del libre comercio. Ser fuertes, trabaj adores, equitativos(as), desde nosotras y nosotros mismos. R ecoge esta propuesta: Inspirndose en las ideas anteriores, los fundadores de la libertad en este suelo, quisieron completar la independencia poltica con la independencia de consumo del pas. N o fu ni poda ser el sistema protector puro, pero bien un pensamiento profundo, cuerdo y equitativo. En la R epblica D ominicana, pensaron o debieron pensar, los individuos deben vivir de su trabaj sobre o, todo de un trabaj honesto, y como en toda otra sociedad civilizada necesita o carpinteros, herreros, albailes, etc., para no depender de otros en la satisfaccin de necesidades urgentes e imprescindibles (O piniones de un D ominicano, enero 13, 1884). 15

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

U na independencia poltica y de consumos, pensamiento equitativo, trabaj honesto, o satisfaccin de necesidades urgentes, no solo son una dialctica de la razn o razones, sino, adems un acercamiento emocional desde las clases y localidades excluidas y oprimidas por las clases directoras y las experiencias variadas del coloniaj imperial e imperialista. e Es un poco de la experiencia de movilizacin social y moral de la guerra restauradora, cuando en el centro de ellas nos dij eron: Los pueblos, con un sentido interno que todo lo previene, leer en el porvenir con ms seguridad que los gobiernos; la mej poltica es la del sentimiento... or (La R evolucin D ominicana, Boletn O ficial N o.17, noviembre 26, 1864). Es bueno recordar que Bon estuvo situado en el centro de esa guerra de liberacin y esta sugerencia sobre la poltica evidencia unas dimensiones particularmente complej de la as subj etividad y la mentalidad sociopoltica: la mej poltica es la del sentimiento, la que esta or cerca o en lo significativo de las mayoras populares y activa el espritu, el alma, el interior de los suj participantes. etos Cuando nos acercamos a P edro Francisco Bon, no solo en lo textual, sino tratando de ingresar a sus sentimientos, penetramos en unas posibilidades inditas, ciertas incertidumbres que nos retan, no a concluir, s a tratar de acercarnos con tacto tratando de que sus intenciones y las intenciones nuestras nos arroj puntos de acercamiento para que su vida, el llamado pasado y en nuestro presente puedan ser un cierto futuro cercano a ser de ciudadanos(as) como pobres y extraparlamentarios(as) con races locales. 5. C oncl ones de l C onci a usi a enci En efecto, cuando hacemos el esfuerzo de valorar a P edro Francisco B on, nos comprometemos con nosotros y nosotras mismos y mismas, en un acercamiento que reta nuestras conciencias como mbito reflexivo de interioridades que se conmueven, tambalean, redefinen, dudan, se identifican;en suma se genera una nueva situacin como resultado. El Boletn O ficial N o.17 y 18 de G obierno Provisorio R estaurador de D iciembre de 1864 aporta: ... cuando la conciencia se cierne en un espacio propio sin recelos, cuando medita fuera de la orbita reducida de la tirana siempre restrictiva -, cuando corre desahogadamente a trazar con rasgos vigorosos el cuadro general de sus destinos ... Y agrego: el cuadro general de la conciencia de P edro Francisco Bon y ahora de quien esto escribe y habla, que tratar, no de arribar a conclusiones, sino a puntualizar algunos aspectos o elementos que tocaron mi conciencia. El nos dij o:

16

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

El deber y los deberes definen el compromiso a los seres humanos. D ebemos ser j ustos y hacer j usticia moral, conociendo bien la inj usticia. A islarse debilita, asociarse fortalece. Jvenes y viej aprenden siempre. os H ay que partir del presente para que el futuro tenga sentido para nosotros y nosotras. D esde la condicin de pobre nos probamos y podemos amar al prj y ser prj imo imos (no importa si naci aqu o es extranj ero). Para ser mej ciudadano, dej de ser partidario, para poder ir a nuevos lugares libres que or ar crearemos nosotros y nosotras. R econocer al prj imo, ser ciudadano y acercarse a la verdad es por el camino de la doctrina del sacrificio, y para ello mi maestro es Jesucristo que es un refugio y consuelo. D istribuye tus beneficios entre los pobres de tu lugar, entre los que estn cerca. N ecesitamos un sistema que ponga una muralla al Ej ecutivo con un poder municipal con sus fueros propios, independientes y no inferior en la centralizacin actual. Por ello debemos defender los intereses comunitarios con tesn y con bro, con decisin y sistemticamente, y eso lo podran hacer mej los poderes locales, los A yuntamientos. or Si vivimos en la honda miseria y estamos desengaados del dizque progreso que tenemos construyamos nuestros propios espacios o mbitos de reflexin, decisin y accin, seamos poder extraparlamentario (ustedes pueden hacer ahora un Congreso P opular y una A samblea Constituyente Popular). Para esto hablemos como ellos y ellas, en un lenguaj sencillo y tratando los problemas e cotidianos, as lo extraparlamentario, lo extra-orden ser significativo para las clases populares. A l tomar iniciativas no descansamos o dependemos de un poder mgico, externo, no tenemos que ir a cada rato al gobierno a localizar cosas, a pedir soluciones, porque hemos aprendido a gobernarnos nosotros y nosotras, nos hemos acostumbrado a eso: dicho y hecho. N o queremos partidos como los de aqu y de los que vienen a dar consej (Estados os U nidos, Francia, Inglaterra, entre otros), que son egostas, no asumen la caridad y el patriotismo y su funcin es aislar y derrotar a los suj etos y suj que accionan de buena etas voluntad. Estamos en tensiones permanentes, en dudas, incertidumbres, en ocasiones la rebelin de la manigua versus las transacciones polticas, yo, ustedes, tengo oscilaciones, dudas, lo mo ha pasado, lo de ustedes est por venir, sepan decidir. La clase dominante o directora del pas burguesa solo busca ordenes y lneas de las metrpolis imperiales y por eso sirve a sus intereses, eso sucede con los tratados de libre comercio y libre cambio y cuando quiebre la aduana y las producciones internas iremos a la desesperacin. ciudadanos(as) desesperados(as)? qu harn? transaccin o rebelin?. Por ello debemos buscar independencia poltica e independencia de consumos (soberanas populares y soberanas alimentarias se dice?).

17

http://w w w .cielonaranj a.com/bonofiallo.pdf

H agamos la poltica con racionalidades pero con sentimientos, porque eso es lo que hace ciudadana y poder local; el sentimiento crece la conciencia, empuj el alma, potencia la a subj etividad que alimenta la accin, decide el sacrificio y abre el camino a la otra vida plena. Esa visin de la poltica en sus dimensiones socioculturales y espirituales fue lo que le permiti sugerirnos o proponernos, primero: ... los ciudadanos que se preocupan de los intereses de los dominicanos, desde ahora, procuran enlazar esfuerzos, combinar sus medios y ponerse de acuerdo para escoger, proponer y hacer triunfar... (O piniones de un D ominicano, 1884). Enlazar, combinar, ponerse de acuerdo, escoger, proponer y triunfar, para poner: ... en movimiento todas las capas sociales, todas las fuerzas activas de la sociedad, por medio de engranaj fciles y suaves (El Congreso es Extraparlamentario, 1895). D ebemos hacer el esfuerzo para triunfar con modalidades fciles y suaves, no complicadas, no burocrticas, porque es necesario, como el deca en E l Congreso Extraparlamentario ya citado, el hacer la poltica dominicana un sitio ms libre donde poder residir y obrar. Estar, actuar en un nuevo lugar o nuevos lugares que hemos hecho nosotros y nosotras porque lo decidimos desde adentro y desde abaj o 6. C onsul B i i tas bl ogrf cas i 6.1. Coleccin T ruj illo. D ocumentos Legislativos II. Soberano Congreso Constituyente de M oca (1857 1858). Editorial E l D iario, 1944. 6.2. R odrguez D emorizi, E milio. A ctos y D octrina del G obierno de l R estauracin. E ditora a E l Caribe, 1963. 6.3. R odrguez D emorizi, Emilio. Papel de Pedro F. Bon. G rfica M . Parej 1980. es a. 6.4. G onzles, R aymundo. Bon,U n Intel ectualde l Pobres. Ed. Bho. 1994. os 6.5. Fiallo Billini, Jos A ntinoe. D em ocracia,Participacin Popul y R ef a Constitucional ar orm . IN T E C. Ed. B ho. 2001

18

También podría gustarte

- Caso IPhone.Documento3 páginasCaso IPhone.Angie Catalina GutierrezAún no hay calificaciones

- Estudio de Factibilidad para La Realización de Un Comedor Universitario para UDocumento35 páginasEstudio de Factibilidad para La Realización de Un Comedor Universitario para ULaura Herrera50% (2)

- Tesis: Ocultamiento de La Información Financiera y Su Incidencia en Los Fraudes Contables en Las Empresas Comerciales de La Provincia de Chepen AñoDocumento69 páginasTesis: Ocultamiento de La Información Financiera y Su Incidencia en Los Fraudes Contables en Las Empresas Comerciales de La Provincia de Chepen AñoLENIN ESAUL BELARDE SANCHEZAún no hay calificaciones

- CAUEDocumento8 páginasCAUERcristian DherreraAún no hay calificaciones

- Nicsp 17Documento4 páginasNicsp 17Sergio Delgado PachonAún no hay calificaciones

- Base CiertaDocumento21 páginasBase CiertaLuis Flores PalominoAún no hay calificaciones

- Diapositiva de La Vaca PurpuraDocumento27 páginasDiapositiva de La Vaca PurpuraJoway Antenor Mendoza Vicaña100% (1)

- Cuestionario 1Documento28 páginasCuestionario 1Paul SinclairAún no hay calificaciones

- Los Impuestos Son Un Robo Parte 1 PDFDocumento5 páginasLos Impuestos Son Un Robo Parte 1 PDFLuis Eduardo ArenasAún no hay calificaciones

- Nic 26 - BeneficiosDocumento29 páginasNic 26 - Beneficioskareliz67% (3)

- Análisis Costo BeneficioDocumento14 páginasAnálisis Costo BeneficioMateo Pastrana OlivaresAún no hay calificaciones

- Economía de San Pedro CarcháDocumento2 páginasEconomía de San Pedro CarcháCarlos XolAún no hay calificaciones

- América Latina, Descomposición y Persistencia de Lo Campesino-FigueroaDocumento24 páginasAmérica Latina, Descomposición y Persistencia de Lo Campesino-FigueroaNatalia EcheverriAún no hay calificaciones

- Proyecto Catedra IntegradoraDocumento40 páginasProyecto Catedra IntegradoraKatherine Lissette BravoAún no hay calificaciones

- La Dinámica UrbanaDocumento220 páginasLa Dinámica UrbanaAnonymous KdLymiboZc63% (8)

- Monografia Ee FF San JjuanDocumento27 páginasMonografia Ee FF San JjuanGabriela QuispeAún no hay calificaciones

- Ejercicios Múltiples de IODocumento6 páginasEjercicios Múltiples de IOLaurens ChavesAún no hay calificaciones

- EXAMEN PARCIAL - ValdezDocumento3 páginasEXAMEN PARCIAL - ValdezJose Carlos Valdez GarciaAún no hay calificaciones

- Pensamiento KeynesianoDocumento17 páginasPensamiento KeynesianoAdolfo PradoAún no hay calificaciones

- Agentes EconomicosDocumento33 páginasAgentes Economicosfelipe romero100% (1)

- Precio SombraDocumento4 páginasPrecio SombraCiber PuronicaAún no hay calificaciones

- Plan de Marketing Black Sam GymDocumento38 páginasPlan de Marketing Black Sam GymJesúsGuerraColón100% (2)

- Langostino y CementerioDocumento14 páginasLangostino y CementerioJose Antonio Ortiz SoveroAún no hay calificaciones

- Guia 10Documento16 páginasGuia 10HEYLER GIOVANNY MONTOYA JIMENEZAún no hay calificaciones

- 4 Combinaciones de NegociosDocumento58 páginas4 Combinaciones de NegociosYulián AgrettiAún no hay calificaciones

- Resolucion SBS 134-2016Documento7 páginasResolucion SBS 134-2016EmmyAún no hay calificaciones

- Los Diez Principios de La Economía - MankiwDocumento12 páginasLos Diez Principios de La Economía - MankiwmaryAún no hay calificaciones

- Manual Estados FinancierosDocumento22 páginasManual Estados Financierosscribd.cimdAún no hay calificaciones

- (Franco & Sojo) Gobierno, Empresarios y Políticas de AjusteDocumento205 páginas(Franco & Sojo) Gobierno, Empresarios y Políticas de AjusteEsteban Arias0% (1)

- MibancoDocumento1 páginaMibancoDjYils RojasAún no hay calificaciones