Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Apuntes de Constitucional HOY

Apuntes de Constitucional HOY

Cargado por

luisa mites0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

12 vistas4 páginasTítulo original

Apuntes de constitucional HOY

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

12 vistas4 páginasApuntes de Constitucional HOY

Apuntes de Constitucional HOY

Cargado por

luisa mitesCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 4

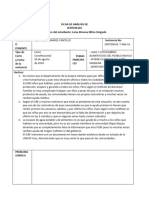

Apuntes de constitucional

Durante los últimos treinta años, en muchos países de la Europa continental, y

sucesivamente en varios países del mundo, se han producido dos importantes cambios

en el ámbito jurídico: un cambio estructural, la “constitucionalización” del derecho, y un

cambio doctrinal, la afirmación del “neoconstitucionalismo”.

las principales condiciones de constitucionalización son:

• La existencia de una Constitución rígida, que incorpora los derechos fundamentales. • La

garantía jurisdiccional de la Constitución. • La fuerza vinculante de la Constitución (que

no es un conjunto de normas “programáticas” sino “preceptivas”). • La “sobre

interpretación” de la Constitución (se le interpreta extensivamente y de ella se deducen

principios implícitos). • La aplicación directa de las normas constitucionales, también para

regular las relaciones entre particulares. • La interpretación constitucionalizaste de las

leyes. • La influencia de la Constitución en el debate político.

Dirijámonos ahora al análisis del neoconstitucionalismo contemporáneo, una doctrina que,

según sus partidarios, surge justamente en conexión con el desarrollo del proceso de

El neoconstitucionalismo, por su parte, no se presenta solamente como una ideología, y

su correlativa metodología, sino también, y explícitamente, como una teoría concurrente

con la positivista.

El neoconstitucionalismo, como teoría del derecho, aspira a describir los logros de la

constitucionalización, es decir, de ese proceso que ha comportado una modificación de

los grandes sistemas jurídicos contemporáneos respecto a los existentes antes del

despliegue integral del proceso mismo

Como teoría, el neoconstitucionalismo constituye por lo tanto una alternativa respecto a la

teoría iuspositivista tradicional: las transformaciones sufridas por el objeto de investigación

hacen que ésta ya no refleje la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos.

En particular, el estatalismo, el egocentrismo y el formalismo interpretativo, tres de las

características destacadas del iuspositivismo teórico de matriz decimonónica, hoy no

parecen sostenibles.

Por otra parte, dentro de la teoría neoconstitucionalista, se asiste a la formación de dos

tendencias contrapuestas de pensamiento: mientras algunos de sus exponentes

entienden que aquélla no es más que la continuación, con el mismo método pero con un

objeto (parcialmente) modificado, del iuspositivismo, otros sostienen por el contrario que

las transformaciones del objeto de investigación comportan la necesidad de un cambio

radical de metodología y que, por tanto, el neoconstitucionalismo presenta diferencias

cualitativas respecto al iuspositivismo teórico

Es necesario señalar que el neoconstitucionalismo teórico —que se caracteriza también y

sobre todo por centrar su propio análisis en la estructura y en el papel que, en los

sistemas jurídicos contemporáneos, asume el documento constitucional

lo que en otro lugar he definido como el “modelo descriptivo de la Constitución como

norma”, y a veces, por el contrario, el “modelo axiológico de idla Constitución como

norma”

En el primer modelo, “Constitución” designa un conjunto de reglas jurídicas positivas,

contenidas en un documento o consuetudinarias, que son, respecto a las otras reglas

jurídicas, fundamentales (y por tanto fundantes de todo el ordenamiento jurídico y/ o

jerárquicamente superiores a las otras reglas).

el segundo modelo, “Constitución” designa un conjunto de reglas jurídicas positivas,

contenidas en un documento o consuetudinarias, que son, respecto a las otras reglas

jurídicas, fundamentales (y por tanto fundantes de todo el ordenamiento jurídico y/ o

jerárquicamente superiores a las otras reglas)

Quien por el contrario adopta el modelo descriptivo de Constitución como norma entiende

que la Constitución presenta al menos una característica en común con la ley: la de ser

también ella un documento normativo. Quien adopta tal modelo, en consecuencia,

configura normalmente la interpretación constitucional, al igual que la interpretación de la

ley, como una especie del género interpretación jurídica, siendo ésta última generalmente

definida como la adscripción de significado a un texto normativo

Neoconstitucionalismo ideológico Cuando se presenta (también) como una ideología,

el neoconstitucionalismo tiende a distinguirse parcialmente de la ideología

constitucionalista ya que pone en un segundo plano el objetivo de la limitación del poder

estatal

El neoconstitucionalismo ideológico no se limita por tanto a describir los logros del

proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente y propugna su

defensa y ampliación. En particular, subraya la importancia de los mecanismos

institucionales de tutela de los derechos fundamentales —podríamos en este sentido

hablar de “neoconstitucionalismo de los contrapoderes

Neoconstitucionalismo metodológico Algunas variantes del neoconstitucionalismo, y

en especial aquellas que se presentan (también) como una ideología, presuponen una

toma de posición metodológica que propongo llamar —con algo de arbitrariedad, lo

admito— “neoconstitucionalismo metodológico” Esta denominación recuerda

explícitamente el, y se contrapone al, positivismo metodológico y conceptual, que afirma

la tesis según la cual es siempre posible identificar y describir el derecho como es, y

distinguirlo por tanto del derecho que debería ser.

El neoconstitucionalismo metodológico sostiene, por el contrario —al menos respecto a

situaciones de derecho constitucionalizado, donde los principios constitucionales y los

derechos fundamentales constituirían un puente entre derecho y moral— la tesis de la

conexión necesaria, identificativa y/o justificativa, entre derecho y moral.

Neoconstitucionalismo teórico Como ya he sugerido en las páginas precedentes, creo

que se puede mirar favorablemente a la teoría del derecho neoconstitucionalista, que me

parece que da cuenta, mejor que la tradicional iuspositivista, de la estructura y del

funcionamiento de los sistemas jurídicos contemporáneos. Por otro lado, el

neoconstitucionalismo teórico, si acepta la tesis de la conexión solo contingente entre

derecho y moral, no es de hecho incompatible con el positivismo metodológico, al

contrario, podríamos decir que es su hijo legítimo

reo que la expresión “ciencia jurídica”, tal como la usa Ferrajoli, es ambigua, porque se

refiere tanto a la teoría del derecho como a la dogmática jurídica. Pero no todo lo que se

puede predicar de la dogmática conviene a la teoría del derecho, y viceversa.

Neoconstitucionalismo ideológico Al neoconstitucionalismo ideológico se podrían

extender todas las críticas, presentadas por Bobbio y otros autores, como por ejemplo

Nino, frente al positivismo ideológico. Me limitaré aquí, sin embargo, a argumentar

solamente contra la que me parece una consecuencia peligrosa de tal ideología: la

reducción del grado de certeza del derecho derivada de la técnica de “ponderación” de los

principios constitucionales y de la interpretación “moral” de la Constitución.

Desde el punto de vista teórico, que es el que aquí se adopta, y dejando de lado la

cuestión de la determinación ex post, el único problema interesante es el de la

determinación ex ante: ¿cuál es el efecto de la configuración de los principios en la

determinación/ indeterminación ex ante? Desde esta perspectiva, la respuesta de Dworkin

es inaceptable, dado que la configuración de los principios, que son unas especies del

genus normas, no puede eliminar totalmente las causas estructurales, lingüísticas y

subjetivas de la parcial indeterminación del derecho. Pero podemos preguntarnos si

puede reducirlas.

Creo que la indeterminación podría quizá disminuir si se dieran al menos estas

condiciones: 1) si existiese una moral objetiva, conocida y observada por los jueces (o, lo

que es lo mismo, si existiera una moral positiva, ; 2) si los jueces observaran siempre las

prescripciones de Dworkin (o de Alexy), y construyeran un sistema integrado de derecho y

moral, internamente consistente, de modo que, con la ayuda de los principios, pudieran

elegir para cada caso la única solución justa, o correcta, o al menos la mejor

me parece que esto es así por tres razones principales: • porque una de las

características más comunes de las normas que están configuradas como principios es la

mayor vaguedad respecto a las otras normas, y por tanto esta característica aumenta en

vez de reducir la indeterminación ex ante; • porque, en consecuencia, la creación y

configuración de principios, a falta de una moral común, aumenta la discrecionalidad de

los jueces, que pueden decidir los casos haciendo referencia a las propias, subjetivas,

concepciones de la justicia, y también esto, naturalmente, aumenta la indeterminación ex

ante; • porque la peculiar manera de aplicar las normas configuradas como principios, o

sea la ponderación de los principios caso por caso, a falta de una jerarquía estable y

general entre los principios, aumenta también la discrecionalidad

3. Neoconstitucionalismo metodológico Contra el neoconstitucionalismo metodológico

(que considera los principios constitucionales como un puente entre el derecho y la

moral), me limitaré a reafirmar la tesis de la no conexión justificante entre derecho y

moral23. La tesis neoconstitucionalista es que cualquier decisión jurídica, y en particular la

decisión judicial, está justificada si deriva, en última instancia, de una norma moral.

Sin tratar de formular una reseña de todos los sucesos que propiciaron el surgimiento del

neoconstitucionalismo, sí cabría mencionar el contexto principal en el que surgió esta

corriente teórica, a fin de que se ubique en el tiempo Con mucho, lo característico de la

corriente teórica del neoconstitucionalismo es que describe la manera en que se concibe

la Constitución en los Estados democráticos; esto es, como una norma jurídica que no

sólo establece las funciones de los entes públicos, sino que además reconoce un sistema

de principios que fungen como criterios rectores de las acciones en el ámbito público y

privado.4 Por otro lado, cabe resaltar que además de concebir un denso contenido

material en las Constituciones de la posguerra, también se reconoce su supremacía, a fin

de que funjan como instrumentos de garantía y realización de los derechos fundamentales

En teoría del derecho se ha querido ubicar al neoconstitucionalismo en alguna de las

corrientes filosóficas dominantes. Así, algunos autores prefieren hablar de pospositivismo

o positivismo de nuestros días. Se considera que más que ubicar al neoconstitucionalismo

en alguna tradición jurídica particular se debe comprender y reconocer que éste se

desenvuelve dentro de los postulados del iusnaturalismo y del iuspositivismo. Con mucho,

en la tradición constitucionalista existen criterios de legalidad, y además sustanciales o

morales, si se quiere ser más preciso

Así las cosas entre las posturas antagónicas en el derecho, por lo que no parece difícil

ubicar el marco filosófico del neoconstitucionalismo, el cual se considera que no se ubica

en el positivismo jurídico, pues bajo el constitucionalismo se percibe el derecho en un

contexto más amplio que el de la simple legalidad; tampoco se encuentra en el campo del

iusnaturalismo, ya que el neoconstitucionalismo, si bien hace una lectura del derecho

desde el terreno de la moral, no parte de principios o leyes naturales superiores al

derecho; esto es, no se ubica en el campo de la metafísica, sino más bien parte de

ideales morales reconocidos en las propias Constituciones, los cuales, al ser plasmados

en esos instrumentos fundamentales, se hacen exigibles en el terreno jurídico; es decir,

se juridifican

3. Marco teórico En el terreno teórico son tres los estadios que cambiaron la forma de

entender el constitucionalismo, los cuales se pueden agrupar en los siguientes puntos: a)

la Constitución como verdadera norma jurídica; b) la creación de una jurisdicción especial

para controlar la constitucionalidad de las leyes, y c) la novedad de la interpretación de la

Constitución.9 A. La Constitución como verdadera norma jurídica Parece evidente que a

mediados del siglo XX hubo un cambio respecto al carácter de las Constituciones políticas

de diversos países de Europa; esto es, se empezó a reconocer el carácter jurídico y, por

lo tanto, obligatorio de éstas. De esta forma, ya no sólo serían concebidas como un

documento político de buenas intenciones de los gobernantes, sino como verdaderas

normas jurídicas vinculantes tanto para los poderes públicos como para los particulares.

También podría gustarte

- Banco de Preguntas Civil 4Documento6 páginasBanco de Preguntas Civil 4luisa mitesAún no hay calificaciones

- Sentencia de Pacto de CumplimientoDocumento7 páginasSentencia de Pacto de Cumplimientoluisa mitesAún no hay calificaciones

- Tema RestituciónDocumento2 páginasTema Restituciónluisa mitesAún no hay calificaciones

- De Acuerdo Con Las Sentencias Que Conflicto de InteresesDocumento2 páginasDe Acuerdo Con Las Sentencias Que Conflicto de Interesesluisa mitesAún no hay calificaciones

- Derecho de FamiliaDocumento1 páginaDerecho de Familialuisa mitesAún no hay calificaciones

- 02 - Patrimonio - Derecho Civil II - USBDocumento9 páginas02 - Patrimonio - Derecho Civil II - USBluisa mitesAún no hay calificaciones

- Carta de Giros y FinanzasDocumento1 páginaCarta de Giros y Finanzasluisa mitesAún no hay calificaciones

- Caso NovatelDocumento1 páginaCaso Novatelluisa mitesAún no hay calificaciones

- Diapositivas Clase 3 Permuta - Cesion de Derechos-Mandato-Corretaje-Deposito.Documento46 páginasDiapositivas Clase 3 Permuta - Cesion de Derechos-Mandato-Corretaje-Deposito.luisa mitesAún no hay calificaciones

- Ficha Sentencia Numero 7Documento2 páginasFicha Sentencia Numero 7luisa mitesAún no hay calificaciones

- Trabajo Metodologia Segunda EntregaDocumento17 páginasTrabajo Metodologia Segunda Entregaluisa mitesAún no hay calificaciones

- Belleza Rebelde S.ADocumento3 páginasBelleza Rebelde S.Aluisa mitesAún no hay calificaciones

- Taller Competencia Desleal 2022-2Documento3 páginasTaller Competencia Desleal 2022-2luisa mitesAún no hay calificaciones

- Anexo 1 Formato Trabajo Comunitario PostulacionDocumento4 páginasAnexo 1 Formato Trabajo Comunitario Postulacionluisa mitesAún no hay calificaciones

- Guía para La Gestión Del Riesgo de Corrupción en Las Empresas CAP I-IIDocumento22 páginasGuía para La Gestión Del Riesgo de Corrupción en Las Empresas CAP I-IIluisa mitesAún no hay calificaciones

- Societario Clase 1 de MarzoDocumento23 páginasSocietario Clase 1 de Marzoluisa mitesAún no hay calificaciones

- Elementos Del Negocio JuridicoDocumento1 páginaElementos Del Negocio Juridicoluisa mitesAún no hay calificaciones

- Ficha STC8968-2022Documento13 páginasFicha STC8968-2022luisa mitesAún no hay calificaciones

- Comercial ImportanteDocumento8 páginasComercial Importanteluisa mitesAún no hay calificaciones

- Ensayo de Legal DesingDocumento4 páginasEnsayo de Legal Desingluisa mitesAún no hay calificaciones

- Anexo 1 Formato Trabajo Comunitario PostulacionDocumento5 páginasAnexo 1 Formato Trabajo Comunitario Postulacionluisa mitesAún no hay calificaciones

- Aval en Los Titulos ValoresDocumento3 páginasAval en Los Titulos Valoresluisa mitesAún no hay calificaciones

- Calculos y AyuditasDocumento13 páginasCalculos y Ayuditasluisa mitesAún no hay calificaciones

- Capacitacion APA 2019-Informe Turnitin - MODIFICADA FEBRERO 2021Documento74 páginasCapacitacion APA 2019-Informe Turnitin - MODIFICADA FEBRERO 2021luisa mitesAún no hay calificaciones

- Constitcionalismo MultinivelDocumento5 páginasConstitcionalismo Multinivelluisa mitesAún no hay calificaciones

- Calse Del 22Documento1 páginaCalse Del 22luisa mitesAún no hay calificaciones

- Apuntes de Civil 4Documento1 páginaApuntes de Civil 4luisa mitesAún no hay calificaciones

- Apuntes de Civil Urgente para HoyDocumento6 páginasApuntes de Civil Urgente para Hoyluisa mitesAún no hay calificaciones

- Taller de AlimentosDocumento3 páginasTaller de Alimentosluisa mitesAún no hay calificaciones

- Apunte de Civil 4, Promesa y OfertaDocumento21 páginasApunte de Civil 4, Promesa y Ofertaluisa mitesAún no hay calificaciones