Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Ética Concluido

Ética Concluido

Cargado por

Danielle0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

7 vistas7 páginasResumo ética psico

Título original

ética concluido

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoResumo ética psico

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

7 vistas7 páginasÉtica Concluido

Ética Concluido

Cargado por

DanielleResumo ética psico

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

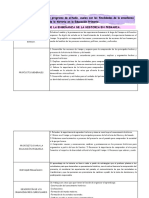

Direitos Humanos e a Prática da Avaliação

Elaborar uma discussão sobre as influências da psicologia em

detrimento dos direitos humanos e vice-versa é uma tarefa árdua. Assim,

estaremos desmembrando e conceituando ambas as partes separadamente

para melhor compreensão. Sendo assim, é de suma importância analisarmos o

contexto no qual a psicologia veio a surgir no Brasil.

À psicologia como categoria profissional, foi regulamentada em 1962,

período histórico que precedeu no país a instalação do golpe militar, regime

ditatorial que suprimiu a democracia durante 21 anos (1964 a 1985). Tendo

como um dos principais objetivos, na época, à adaptação e ajustamento do

indivíduo (Rosato, 2011).

O profissional de psicologia tinha como função a produção de perfis

psicológicos, realizando diagnósticos, para posteriormente promover a

adequação dos indivíduos em seus respectivos contextos, ou seja, promover

solução de problemas de ajustamento. Nesta época, os locais de atuação

estavam prioritariamente circunscritos ao ambiente escolar, às indústrias,

direcionado para processos de seleção e recrutamento de pessoal, e

atendimento psicoterapêutico individual em consultório (Rosato, 2011).

Bock (2001) descreve o trabalho da psicologia como:

“Psicólogo: estuda o comportamento e mecanismo mental dos

seres humanos, realiza pesquisas sobre os problemas

psicológicos que se colocam no terreno da medicina, da

educação e da indústria e recomenda o tratamento adequado:

a) projeta e realiza experimentos e estudos em seres humanos

para determinar suas características mentais e físicas;

b) analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e

outros mais na configuração mental e comportamento dos

indivíduos;

c) faz diagnósticos, tratamentos e prevenção de transtornos

emocionais e da personalidade, assim como dos problemas de

inadaptação ao meio social e de trabalho;

d) cria e aplica testes psicológicos para determinar a

inteligência, faculdade, aptidões, atitudes e outras

características pessoais, interpreta os dados obtidos e faz as

recomendações pertinentes (p. 26-27)”.

Neste mesmo período (década de 1960), em consonância com o que

ocorria no país, emergiu-se sujeitos sociais que se apresentavam como

minorias reivindicando suas diferenças em relação a padrões sociais

hegemônicos de normalidade. Criando movimentos de reivindicação de direitos

sem que isto implicasse tutela médica ou jurídica e desqualificação social

(Arantes, 2003).

Essa militância minoritária foi se organizando em movimentos sociais e

comunitários, em associações, cooperativas e em ONGs diversas. Ao final da

década 1980, há toda uma mobilização em torno dos direitos de cidadania

desses grupos, logrando-se grandes avanços na Constituição Federal de 1988

(Arantes, 2003).

A partir da (re) democratização do país, o campo psicológico se ampliou

e houve uma ruptura com o que inicialmente foi a proposta da profissão. Já não

era mais possível manter uma Psicologia individualizante, descontextualizada e

a-histórica. Assim, a nova psicologia torna-se uma rede complexa de saberes

que podem ser convergentes ou não (Rosato, 2011).

Dentro dessa pluralidade que envolve teoria e prática em Psicologia, é

de grande interesse a discussão sobre os diversos saberes produzidos

atualmente, devendo ser compreendidos seus usos e efeitos enquanto um

instrumento de poder. Isso significa que a instrumentalização que pode ser feita

com esses saberes/poderes tem efeitos na sociedade como um todo,

pressupondo-se que a intervenção psicológica é uma ação política (Rosato,

2011).

Para tanto, torna-se fundamental ter como princípio que todo e

qualquer conhecimento deve sempre ser contextualizado de acordo com sua

realidade social, já que inexiste indivíduo ou grupo separado de uma

sociedade.

Pensando em acontecimentos que levaram a constituição dos direitos

humanos, no Brasil com o marco a ditadura militar, e, no mundo a Segunda

Guerra Mundial, onde o massacre de aproximadamente 50 milhões de pessoas

foi o embrião, no Ocidente, do que se convencionou a chama de Direitos

Humanos.

Em 1945 criou-se a mais importante organização internacional – Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) – com o objetivo de proteção aos Direitos

Humanos, assim como manutenção da paz e da segurança em âmbito mundial.

Nesta conjuntura de construção de dispositivos normativos para proteção

internacional dos direitos, adota-se a Declaração Universal dos Direitos

Humanos (DUDH) em 1948.

A concepção contemporânea de Direitos Humanos possui a perspectiva

principal de universalidade, indivisibilidade e interdependência destes direitos.

A primeira característica que diz respeito aos direitos dirigidos universalmente

para todas as pessoas, refere-se à condição de ser humano para ser titular

destes direitos. A segunda característica sinaliza para a indivisibilidade dos

Direitos Humanos, partindo do pressuposto de inter-relação e interdependência

destes direitos. Não basta que os direitos civis e políticos estejam garantidos,

faz-se necessário observar também os direitos sociais, econômicos e culturais

(DHESCs); se um direito é violado, os demais também o são.

Os Direitos Humanos não estão imunes ao contexto sociopolítico da sua

época e também são instrumentalizados de acordo com determinados

interesses, como também ocorreu com a Psicologia.

Percebe-se que os Direitos Humanos funcionam, na atualidade, como

uma espécie de termômetro que indica o grau de civilidade de uma sociedade.

Neste contexto, se elege a dignidade humana como o eixo fundamentado

mesmo, tornando possível pensar nessa meta também para a psicologia, na

medida que está trabalha para o desenvolvimento e a melhoria do ser humano

e suas condições de vida nas mais diversas esferas. A constatação de que

ambos os campos buscam, direta ou indiretamente, a dignidade humana

reforça a similaridade entre a Psicologia e os Direitos Humanos (Rosato, 2011).

A prática profissional da Psicologia tem relação direta com a construção

dos Direitos Humanos. Uma intervenção psicológica pode contribuir para

construir ou não os Direitos Humanos de uma determinada sociedade.

Em relação ao fazer profissional do psicólogo, pode-se questionar o

predomínio ou a ênfase nas atividades avaliativas como laudos, pareceres,

relatórios e diagnósticos, embora, do ponto de vista da regulamentação da

profissão e do ponto de vista da multiplicidade das abordagens em Psicologia,

nada há que desautorize, isoladamente, tais atividades. No entanto, há que se

observar que facilmente as avaliações tendem para a produção ou reprodução

de rótulos, tão ou mais cruéis quanto estigmatizadores e totalizantes (Arantes,

2003).

Conforme Arantes (2003) é importante que o psicólogo tenha clareza

quanto ao caráter problemático dessas categorias, advindas na maioria das

vezes do jargão médico-jurídico-policial e pensadas duplamente como crime e

como doença.

Segundo o mesmo autor, foi constatado um aumento nas categorias

diagnosticas dos principais sistemas classificatórios usados internacionalmente

em Psiquiatria e saúde mental, mostrando que tal crescimento tem sido feito a

partir da patologização do normal. Ou seja, condutas e comportamentos que

até então eram consideradas inclusas dentro do padrão normal de existência,

passaram a ser concebidas como anormais, de ordem disfuncional ou de

transtornos nos quais merecem algum tipo de intervenção terapêutica, na

grande maioria, farmacológica.

Estudos como de Patto (1997) demonstra o crescente números de

alunos que são encaminhados para avaliação psicológica, apresentando baixos

rendimentos e comportamentos irregulares (inadequados) que não atendem as

expectativas de professores, administradores e técnicos escolares. Mediante a

esse encaminhamento é possível identificar, em seus laudos de avaliação

psicológica, as dificuldades e até mesmo distúrbios mentais, porém esse

resultado é influenciado pelas diferentes classes sociais. Sendo assim,

crianças da média e da alta burguesia, os procedimentos diagnósticos levarão

a psicoterapias, terapias pedagógicas e orientação de pais que visam a adaptá-

las a uma escola que realiza os seus interesses de classe; no caso de crianças

das classes subalternas, ela termina com um laudo que, mais cedo ou mais

tarde, justificará a exclusão da escola.

“Os testes se transformam em artimanha, do poder, que

prepara uma armadilha para a criança, que acaba vítima de um

resultado que não passa de um artefato da própria natureza do

instrumento e de sua aplicação, situação tanto mais verdadeira

quanto mais o examinador for criança pobre e portadora de

uma história de fracasso escolar produzido pela escola” (Patto,

1997, p. 51).

Os psicólogos também se posicionam dessa maneira, porém de forma

sútil e científica. Os laudos indicam os altos níveis de repetências e exclusão

dos alunos de escolas públicas com o comportamento de rebeldia ou portador

de alguma anormalidade, porém, há referência à pobreza e ao meio social que

reduzem o olhar do profissional em avaliar o indivíduo de forma integral

(Patto,1997).

A crítica realizada pelo autor é referente aos diferentes níveis de

profundidade, como:

Os conteúdos, para avaliar o nível intelectual os psicólogos fazem

perguntas cujas respostas, para serem avaliadas como corretas, requerem do

avaliando uma visão ideológica de mundo.

A definição de inteligência e de personalidade contido nos testes de

QI. A crítica vem sobretudo dos Piagetianos, que destacam o fato de que esses

testes medem produtos de processos mentais, ignorando o processo de

produção da resposta, mais importante na determinação do estágio de

desenvolvimento intelectual (e não de uma capacidade intelectual estática) do

que o resultado alcançado.

O critério estatístico e adaptativo de normalidade que lhes serve de

base. A situação de testagem, podendo ser destacados dois problemas: a

falta de clareza a respeito das “regras do jogo” presentes em situações de

exame psicológico e a inclusão da rapidez da resposta na definição de

inteligência.

Cagliari (1985) chama a atenção para o fato de que na vida em família,

na escola e nas situações de teste as perguntas dos adultos têm significados e

funções muito diferentes para as crianças, o que contribui para confundi-las

nas situações de avaliação; quanto a rapidez da resposta, além da natureza

ideológica do conceito de inteligência empregado, existe o fato agravante de o

examinando ignorá-lo, pois faz parte da técnica de aplicação não o informar a

respeito.

A psicologia deve ir além das discussões teóricas. Deve-se dispor a

avaliar e classificar os indivíduos e na sociedade com um olhar aberto e

qualifica-lo com o caráter mais amplo para a própria concepção de ciência do

sujeito. Essa psicologia tem sido vista como positivista, reveladora das

motivações e potenciais de forma mais objetiva e fiscalista (Leopoldo e Silva,

1997, apud Patto,1997, p.52). É esperado durante uma avaliação:

“Ir a raiz, definir os seus compromissos sociais e históricos, localizar a

perspectiva que o construiu, descobrir a maneira de pensar e

interpretar a vida social da classe apresentada esse conhecimento

como universal (...). A perspectiva crítica pode (...) descobrir toda a

amplitude do que se acanha limitadoramente sob determinados

conceitos, sistemas de conhecimento ou métodos” (Martins, 1997,

apud Patto, 1995, p. 54).

Portanto, é indicado e esperado dos profissionais uma postura ética,

transparência, conhecimento teórico e cientifico na avaliação psicológica. A

psicologia deve oferecer um profissional que se aproxima dos pensamentos,

ideias, condições psicológicas e sociais de forma integral, ofertando assim para

análise e interpretação de estudos do indivíduo e do meio que está se

construindo como ser humano (Patto, 1997).

REFERÊNCIAS

Arantes, E.M.de M., Os Direitos Humanos na Prática Profissional dos

psicólogos: D.H e a Prática da Avaliação, 2003.

Bock, A. M. B. História da organização dos psicólogos e a concepção de

fenômeno ideológico. Em: Jacó-Vilela, A. M.; Cerezzo, A. C.; Rodrigues, H. de

B. C. (Org.). Clio-Psyquê Hoje – Fazeres e dizeres psi na história do Brasil. Rio

de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

Cagliari, L.C. O príncipe que virou sapo. Cadernos de Pesquisa, v.55, p.50-62,

1985.

Patto, M. H. S., Para uma crítica da Razão Psicométrica, 1997.

Rosato, Cássia Maria. Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos

comuns. Psicologia Revista, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 9-27, ago. 2011.

También podría gustarte

- Open Class 5 Inteligencia EmocionalDocumento70 páginasOpen Class 5 Inteligencia Emocionalscarlet lopez100% (1)

- Evaluación FormativaDocumento25 páginasEvaluación FormativaEver Oscar Culqui BarbaAún no hay calificaciones

- Catalina Denman y Jesus Armando Haro - Por Los Rincones Antologia de Metodos Cualitativos en La Investigacion SocialDocumento271 páginasCatalina Denman y Jesus Armando Haro - Por Los Rincones Antologia de Metodos Cualitativos en La Investigacion Socialhuverferia0% (1)

- Desvinculacion LaboralDocumento35 páginasDesvinculacion Laboralyeilimar vargasAún no hay calificaciones

- Evaluacion SG-SST Res 0312Documento31 páginasEvaluacion SG-SST Res 0312MYA COORDINADOR SSTAún no hay calificaciones

- ARTICULODocumento17 páginasARTICULOBlanca Caballero PoloAún no hay calificaciones

- Atencion, Percepcion y MemoriaDocumento8 páginasAtencion, Percepcion y Memoriaalix santaAún no hay calificaciones

- Informe Conductual.Documento3 páginasInforme Conductual.Angeli Esmery Yovera DelgadoAún no hay calificaciones

- Ejercicio Práctico (AyD) DNFDocumento3 páginasEjercicio Práctico (AyD) DNFthaniaAún no hay calificaciones

- Actividad 6Documento3 páginasActividad 6Melissa MartinezAún no hay calificaciones

- Estadìstica DescriptivaDocumento50 páginasEstadìstica DescriptivaAddys VasquezAún no hay calificaciones

- Equipo 6 - Diversidad Funcional EnsayoDocumento15 páginasEquipo 6 - Diversidad Funcional EnsayoAri hoseokAún no hay calificaciones

- Cerebro Humano Historia, Evolucion Teorias y SentidosDocumento20 páginasCerebro Humano Historia, Evolucion Teorias y Sentidosevelena alvarezAún no hay calificaciones

- Calibracin Transferencia VolumetricaDocumento22 páginasCalibracin Transferencia VolumetricaFrosan Adolfo Rodriguez GamboaAún no hay calificaciones

- La Importancia de La Comunicación en El Rendimiento Investigativo de Los Estudiantes UniversitariosDocumento10 páginasLa Importancia de La Comunicación en El Rendimiento Investigativo de Los Estudiantes UniversitariosTatiana ValenciaAún no hay calificaciones

- Tipos de CienciaDocumento3 páginasTipos de CienciaXochiquetzalAún no hay calificaciones

- La Cuestión Del Ser en La Actualidad: Un Análisis Desde La Teoría CríticaDocumento9 páginasLa Cuestión Del Ser en La Actualidad: Un Análisis Desde La Teoría CríticacarolAún no hay calificaciones

- Rosas Palacios - Web 3Documento13 páginasRosas Palacios - Web 3Francisco QuilodránAún no hay calificaciones

- LEY No. 52Documento12 páginasLEY No. 52Jahir IgualasAún no hay calificaciones

- Factores Que Influyen en La ComunicaciónDocumento2 páginasFactores Que Influyen en La ComunicaciónOscar AguilónAún no hay calificaciones

- Planificación - 2023Documento8 páginasPlanificación - 2023Jose Telleriarte100% (1)

- Cap 6 VigotskyDocumento3 páginasCap 6 VigotskyAna Emilia SchwagerAún no hay calificaciones

- Resumen de La Teoría Del Aprendizaje Significativo de David AusubelDocumento7 páginasResumen de La Teoría Del Aprendizaje Significativo de David AusubelendersonAún no hay calificaciones

- Perez Gabriela Tarea 6Documento3 páginasPerez Gabriela Tarea 6GABRIELA OSIRIS PEREZ PEREZAún no hay calificaciones

- Línea de Tiempo-Técnicas PsicométricasDocumento2 páginasLínea de Tiempo-Técnicas PsicométricasGlaimir CastilloAún no hay calificaciones

- Circular N°. 202223 - Evaluaciones Cuarto Periodo - EnviarDocumento3 páginasCircular N°. 202223 - Evaluaciones Cuarto Periodo - EnviarAndrea Motta RodriguezAún no hay calificaciones

- Lluvia de IdeasDocumento3 páginasLluvia de IdeasMaricielo Capuñay GordilloAún no hay calificaciones

- FEDEDocumento52 páginasFEDEBryan ClaroAún no hay calificaciones

- Actividad S3-Lem Lucrecia.Documento1 páginaActividad S3-Lem Lucrecia.Luckitha CalAún no hay calificaciones

- Guia - de - Aprendizaje - 2 - SST - GESTION - CONTABLEDocumento14 páginasGuia - de - Aprendizaje - 2 - SST - GESTION - CONTABLEValentina MadariagaAún no hay calificaciones