Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

la Investigacion de Arte en España

la Investigacion de Arte en España

Cargado por

Oskar Leonardo LTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

la Investigacion de Arte en España

la Investigacion de Arte en España

Cargado por

Oskar Leonardo LCopyright:

Formatos disponibles

La investigación en Historia del Arte en

España. Una reflexión personal

Miguel HERMOSO CUESTA

Departamento de Historia del Arte II. Universidad Complutense de Madrid

El gusto por la investigación, la sana curiosidad que lleva al conocimiento, es

algo connatural al ser humano, y el hecho de descubrir algo o de poder relacionar

dos acontecimientos entre sí es sin duda uno de los motores del conocimiento y

uno de los momentos más satisfactorios en la vida de un investigador, por lo que no

sorprende que alguien decida dedicar parte de su vida profesional a este fin.

La primera consideración que un licenciado suele hacerse al comenzar el doc-

torado es acerca del objeto de su futura investigación y, en muchas ocasiones, de-

pendiendo del lugar en el que se ha cursado la carrera o en el que se vive, la situa-

ción más habitual es profundizar en un tema local. Teniendo en cuenta que toda

investigación seria es igualmente respetable y que en todas ellas se pueden aplicar

los mismos parámetros en cuanto a rigor, profesionalidad y planteamientos es, sin

embargo, fácilmente comprobable que no es lo mismo investigar la arquitectura

románica en Galicia que la arquitectura románica en Madrid. Esta verdad de Pero-

grullo puede tener más trascendencia de la que parece puesto que la investigación

no es tarea fácil y consume mucho tiempo, esfuerzo y dinero, así que la elección de

un proyecto se ve influida en ocasiones por factores como los recursos económicos

disponibles, la proximidad a las evidencias materiales del tema elegido y la posibi-

lidad de obtener becas de instituciones locales.

De esta manera el investigador se ve en la necesidad de elegir muchas veces

como objeto de su búsqueda un tema local, que tiene más posibilidades de verse

publicado pero que no constituía una de sus primeras opciones. Este es uno de los

primeros problemas que surgen a la hora de recorrer los caminos de la Historia

del Arte y que se aprecian perfectamente cuando se leen algunos trabajos, el de

los que investigan por obligación, o por la necesidad de conseguir meramente un

reconocimiento académico. La investigación se convierte en una fase dentro de un

cursus honorum perfectamente programado, una estrategia de actuación en la que

poco importa lo que se investigue, castros celtas o acueductos renacentistas, sino

simplemente que sobre un curriculum se puedan disponer el mayor número de be-

cas, publicaciones, conferencias y asistencia a congresos, sin tener en cuenta que

debe hacerse una investigación responsable y en todo momento honesta (en primer

Anales de Historia del Arte 13 ISSN: 0214-6452

2011, Volumen Extraordinario 13-18 http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANHA.2011.37445

Miguel Hermoso Cuesta La investigación en Historia del Arte en España...

lugar con uno mismo) si se quiere llegar a un grado de auténtica especialización en

un tema.

Por otra parte, si la elección de tema es complicada, aún es más difícil si se

refiere a un tema conocido o ya tratado. En mi caso, tras hablar con diferentes ex-

pertos en el tema (el pintor barroco Luca Giordano), más de uno contestó: “eso ya

está investigado y está todo dicho” (donde hay que sobreentender: “y lo dije yo”),

afortunadamente mi relativo conocimiento del tema me había permitido saber que

tal afirmación no era cierta y que aún quedaban aspectos por descubrir en la pro-

ducción y la vida del artista.

Por si esto fuera poco, no cabe duda de que una parte considerable de la socie-

dad española actual aprecia el arte como algo vistoso, decorativo, curioso, caro, in-

cluso interesante y hasta bello, pero no como algo que se pueda tomar realmente en

serio como modus vivendi ni mucho menos como algo a lo que se le puedan dedicar

no ya unas vacaciones sino unos años. La Historia del Arte no permite conocer si

hay posibilidades de vida en otros planetas, no descubre vacunas contra enferme-

dades epidémicas y no desarrolla ecomodelos de vida o de consumo. La Historia

del Arte es un lujo y no un motor económico (no estamos hablando de turismo), y

como tal prescindible, así que defender la postura de que investigar merece la pena

muchas veces se encuentra con una cierta incomprensión. Aunque quiero afirmar

que, ciertamente, para el investigador su tarea es también un lujo, porque es la que

le permite llevar a término su vocación y colmar una parcela de nuestra felicidad.

Pero ¿en qué consiste investigar en Historia del Arte? En bastantes ocasiones se

identifica dicha labor con la recopilación documental. El papel (o pergamino) se

convierte en la esencia de la labor investigadora y la letra escrita la clave para entrar

en no se sabe qué mundos (si es que el pasado es realmente otro mundo). Una vez

que se dispone del preciado documento, que nadie más debe descubrir, transcribir o

descifrar es como si el investigador estuviera tocado por el dedo de Clío o imbuido

de un poder especial y pudiera comprender el pasado y el futuro. Por el contrario,

cuando dicho investigador no dispone del documento, que se imagina como un

mapa del tesoro, se ve sumido en la peor de las incertidumbres pues no es capaz de

emitir un juicio razonable acerca de la obra que tiene ante sus narices. Sus ojos se

han quedado en el papel. Todos conocemos a reconocidos expertos que, a pesar de

tener una obra de arte ante sus ojos todos los días durante más de veinte años, de

repente, tras la aparición de una firma o de un documento de archivo se dan cuenta

de que aquello era un Greco, o un Rubens, o un Goya.

En ocasiones se encuentra una solución de compromiso para emitir, siquiera

brevemente, una opinión ante ese objeto muchas veces desconocido, nunca antes

visto (y que, por tanto, debería ser considerado un documento inédito). Como si

estuviéramos en la Edad Media, recurrimos al principio de autoridad y rescatamos

la opinión de quien conoció la obra por fotografía o la conoció sin restaurar o sim-

plemente no era un gran Historiador del Arte y repetimos los mismos tópicos y los

14 Anales de Historia del Arte

2011, Volumen Extraordinario 13-18

Miguel Hermoso Cuesta La investigación en Historia del Arte en España...

mismos errores generación tras generación, como si los historiadores habláramos

ex cathedra y emitiéramos dogmas y no hipótesis y como si un error de aprecia-

ción, que todos podemos cometer, pudiera echar por tierra una trayectoria seria y

fundamentada. Esto es, simplemente, negar la posibilidad de hacer Historia.

Con estas líneas no pretendo negar el valor del documento, es más, creo que el

documento para el historiador (sea cual sea su especialidad) tiene un valor capital,

pero nunca debe ser un fin en si mismo. Todos los que investigamos en Historia del

Arte hemos leído artículos, e incluso libros, en los que hemos seguido una retahíla

de documentos que nos han transmitido la impresión de que su transcriptor no tenía

nada que decir y lo que ha hecho es reordenar los estantes de un armario.

Según mi punto de vista, y deseo dejar claro que todo lo expuesto en este texto

es una visión exclusivamente personal, la misión del investigador en Historia del

Arte debería ser encontrar un equilibrio entre la importancia de la documentación

hallada y la comprensión de la obra de arte. Ésta debería ser siempre el primer do-

cumento a tener en cuenta, pero ocurre que en ocasiones es el más complejo de leer.

Si hoy ya tenemos claro que el Arte es, entre otras muchas cosas, un lenguaje, el

historiador debería ser capaz de comprenderlo por si a lo mejor tiene algo impor-

tante que decirle. Para ello hay una serie de recursos, doctorados, masters en pa-

leografía y documentación, en técnicas artísticas que permiten desentrañar como

en una mesa de disección hasta el último entresijo de un edificio, una escultura,

un jarrón de bronce o un parterre. Podemos saber cuántos estratos de mantillo se

dispusieron a lo largo de trescientos años, de qué cantera se extrajeron las piedras,

con qué mineral se fabricaron los colores, cuantos retratos (y repintes) hay bajo las

capas de barniz hasta el punto de tener en ocasiones la idea de que la historia es

una ciencia exacta y de que con el instrumental adecuado es posible conocerlo todo

sobre ella. Puede que algún día incluso lleguemos a saber qué comieron las ovejas

con cuya lana se tejió un tapiz en Arras en 1492 (y probablemente eso nos permita

conservar mejor dicho paño, pero aquí no estoy hablando de restauradores sino de

historiadores) pero eso no nos hará mejores investigadores ni historiadores del arte.

En mi opinión para ser un buen investigador en este campo además de conoci-

mientos de idiomas, paleografía, historia, química, literatura, filosofía, matemáti-

cas y crítica (el historiador debe ser como el arquitecto para Vitruvio) hay que estar

despierto, hay que ser receptivo hacia la propia obra de arte y eso es algo que tam-

bién se puede enseñar y aprender, no estoy defendiendo una concepción romántica

o decimonónica del historiador como connoisseur, pero si estoy defendiendo algo

que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, que no se adquiere sólo con leer

toda la bibliografía disponible ni con pasar horas y horas en un archivo. Cuando se

analiza una obra de Brunelleschi, de Rubens o de Giacometti no basta con conocer

el resto de la obra del autor, con haber encontrado las facturas o contratos de la mis-

ma y con haber leído todo lo que se haya escrito, además hay que entender lo que

esa obra significa para el autor y para el público o la época que la ha visto realizar-

Anales de Historia del Arte 15

2011, Volumen Extraordinario 13-18

Miguel Hermoso Cuesta La investigación en Historia del Arte en España...

se. Pero para ello hay que saber qué se leía en esa época, qué se escuchaba, cuáles

eran los chistes que se contaban, la situación política y económica que se vivía, la

religión que se practicaba y todo ello además en una gran variedad de registros.

Un pintor no ve con los mismos ojos que un escultor, un escritor, un político o un

bombero una obra de arte y, aunque pueda estar destinada a un público específico

en realidad, una vez creada, está a disposición de todos los que puedan verla aunque

sólo sea una vez.

Esa necesidad de conocimiento tiene sus riesgos pues es imposible volver a

cualquier época pasada y comprenderla completamente si no se ha vivido en ella

(y quizás ni aún así), aunque la investigación nos permite intuir algunas de sus ca-

racterísticas. Pero es absolutamente imposible conocer toda la literatura, filosofía,

música, política, economía y arte del pasado, con lo cual nuestra visión siempre

adoptará un sesgo personal, marcado por nuestras lecturas y gustos propios. En

este aspecto es importante señalar que, para paliar esta situación, se observa desde

hace unos años una tendencia hacia lo que se ha llamado la transversalidad de los

estudios en Historia del Arte, en los que un mismo campo de investigación es abor-

dado por especialistas en distintas disciplinas, la historia política, la económica, la

literatura

La creación de grupos de investigación con esta perspectiva es realmente loable

y en mi opinión es hacia donde debería dirigirse la Historia en el futuro, pero al

leer los resultados de algunas de dichas investigaciones se tiene la sensación de una

cierta falta de equilibrio entre las partes. Unas ocasiones priman los historiadores y

otras los historiadores del arte, a veces los políticos y a veces los economistas, con

la consecuencia de haber llevado a cabo un proyecto bien intencionado pero fallido

en última instancia, porque muchas veces sentimos que aquello en lo que estamos

investigando es lo más importante (lo es para nosotros pero no desde luego para el

resto de la humanidad) y por ello creemos que en el resultado final (actas, volumen

de estudios) debe primar nuestra visión de los hechos.

Dicha actitud es en ocasiones fruto de la falta de coordinación pero muchas

veces también falta de humildad por parte del investigador que no solo convierte su

opinión en dogma sino que también piensa que está lo suficientemente preparado

para hablar con una soltura, rayana a veces en el descaro, de temas de historia o de

economía. Así, hay muchos historiadores que hacen análisis de obras de arte, hay

muchos arquitectos que ejercen en la práctica de historiadores del arte pero también

hay muchos historiadores del arte que pontifican sobre Historia, de lo que resulta

al final un galimatias musicum no necesariamente armónico, con la consiguiente

sensación de confusión en el lector o espectador.

Por otra parte también se pueden apreciar otras corrientes de fondo en la inves-

tigación actual, y vuelvo a hablar de nuevo desde mi experiencia. Junto a aquellos

que consideran que una tesis doctoral no está bien hecha si no tiene al menos tres-

cientos documentos, hay otros que piensan que es un desdoro que un historiador

16 Anales de Historia del Arte

2011, Volumen Extraordinario 13-18

Miguel Hermoso Cuesta La investigación en Historia del Arte en España...

del Arte se mezcle con profesionales de la historia o la filosofía en lo que a veces

con cierto desprecio se llama “eso” de la cultura o la historia de la cultura. Como si

el arte o la literatura o la música o la cocina no se insertaran dentro de la Historia

de la Cultura y como si Velázquez sólo hubiera hecho grandes descripciones de

personas, cántaros, caballos, e incluso el “aire ambiente” y en su vida hubiera leído

un libro, escuchado una canción o comido unos huevos; como si los más grandes

creadores no hubieran conocido perfectamente el arte y la literatura de su época y

del pasado.

El historiador del arte por el contrario debe ser una persona suficientemente pre-

parada y con la suficiente amplitud de miras para apreciar, histórica y estéticamen-

te, por igual un ostracon egipcio y una obra de Pollock, un profeta de Sluter o un

modelo constructivista de Malevich, y es que otro de los problemas constatables en

los historiadores del arte en España es la obsesión por la exclusividad, la posesión

obsesiva de un tema sobre el que nadie más puede o debe publicar ya que si lo hace

dicha acción será considerada como un ataque personal. Ciertamente todos nos

especializamos desde el momento en que elegimos cualquier asignatura optativa y

todos estamos más capacitados para unos temas que otros, pero eso no quiere decir

que no podamos entender otro tipo de manifestaciones artísticas que aquellas que

están en nuestro ámbito de investigación y que no nos puedan conmover tanto las

pirámides mayas como los bisontes de Altamira, un plato de María Martínez como

un biombo de Ogata Korin.

Esa posibilidad, o simple apertura de miras (casi querría escribir de ojos), entra

dentro de otro aspecto básico que pertenece al investigador y que es el de la libertad.

El historiador del arte puede y debe formular hipótesis que ayuden a comprender

mejor el fenómeno artístico. Ellas son el objetivo fundamental de una tesis y no la

mera recopilación de datos o la creación de catálogos razonados, el poder realizar

una tesis (o un D.E.A. o un trabajo de fin de máster o un proyecto de investigación)

permite al historiador el enorme privilegio de formular libre y razonadamente una

teoría personal y por tanto única, y de comunicarla al resto de la comunidad cientí-

fica, que se beneficiará de la misma, ahorrándole años de investigación.

Ese enorme lujo es uno de los mayores atractivos con los que cuenta un investi-

gador, que no queda jamás reducido a una jornada laboral rutinaria de ocho horas,

aunque por ello precisamente su responsabilidad pueda ser mayor. Desde luego en

dicho trabajo ayudan, a veces de forma inestimable, la recopilación de datos y la

realización de catálogos razonados, pero estos son parte del instrumental con el que

contamos y no deberían convertirse nunca en un objeto en sí mismos. Es interesan-

te conocer el número de Niños Jesús de un convento, sus medidas y sus autores,

pero es más importante saber si forman parte de un patrimonio que ha ido acumu-

lándose poco a poco, por compras o donaciones o ha sido regalado en bloque, si son

un símbolo de prestigio para la comunidad o una serie de objetos personales que

una disposición museográfica ha reunido de manera facticia, si en su procedencia

se pone de manifiesto algún tipo de relación internacional o de patronazgo hacia

Anales de Historia del Arte 17

2011, Volumen Extraordinario 13-18

Miguel Hermoso Cuesta La investigación en Historia del Arte en España...

la fundación pero, sobre todo, como se veían dichas obras en la época, a qué tradi-

ciones dieron lugar y como conformaron la forma de ser de las moradoras de dicho

convento. Es decir si la forma de la obra de arte lleva a un fondo que nos conduce a

lo más íntimo del ser humano, a una reflexión sobre la creación y la contemplación,

a la posibilidad de entender el mundo y recrearlo, de disfrutarlo o padecerlo.

El investigador se convierte así en un intérprete del pasado, del pasado que

nos es dado conocer. Como si fuera un músico, tiene a su disposición una serie

de instrumentos, archivos, museos, bibliotecas, documentos, obras de arte pero su

misión es interpretar, dar una lectura de ese pasado, personal pero comprensible y

apreciable por un gran número de personas. Por ello el historiador debe ser también

un comunicador, no se entiende por qué en algunos países como Francia, España e

Italia abundan los historiadores que parecen hacer gala de gongorismo y que más

que escribir sobre Historia del Arte parecen estar participando en unos Juegos Flo-

rales, como si hubiera algo exquisito en mantener la Historia sólo para especialistas

y crear una especie de religión con misterios ocultos de los que sólo unos cuantos

elegidos pudieran participar. El historiador escribe para comprender el mundo y

para ayudar a que otros lo comprendan, incluso sin compartir sus opiniones. Inclu-

so se escribe para ser mejor persona y para intentar comprender un poco más al ser

humano que, hasta el momento, es la única especie sobre la tierra capaz de dotar de

un significado a sus creaciones materiales.

18 Anales de Historia del Arte

2011, Volumen Extraordinario 13-18

También podría gustarte

- PTS 750-052 Carga, Traslado, Descarga y Acopio de Postes1.1Documento8 páginasPTS 750-052 Carga, Traslado, Descarga y Acopio de Postes1.1sgsgarcesAún no hay calificaciones

- Manual Segundo de Sanación Con Péndulo Jeroglífico EgipcioDocumento41 páginasManual Segundo de Sanación Con Péndulo Jeroglífico EgipcioNeferú IabetAún no hay calificaciones

- Unidad 1 Ingenieria EconomicaDocumento107 páginasUnidad 1 Ingenieria EconomicaSamuel Alfaro GonzalesAún no hay calificaciones

- Ensayo Diferencias Entre Argumentación y RetóricaDocumento9 páginasEnsayo Diferencias Entre Argumentación y Retóricacarlos madridAún no hay calificaciones

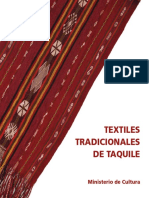

- Chullo TaquileDocumento68 páginasChullo TaquileFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Sesion de Aprendizaje Cuento de Jose Maria ArguedasDocumento3 páginasSesion de Aprendizaje Cuento de Jose Maria ArguedasYolindaPamo80% (5)

- La Vida de Las Formas Henri FocillonDocumento142 páginasLa Vida de Las Formas Henri FocillonFelipe Quijada Aravena100% (8)

- Sergio Grez ArtesaniaDocumento6 páginasSergio Grez ArtesaniaFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Ginebra 1974-El Desarrollo de ArtesaniasDocumento74 páginasGinebra 1974-El Desarrollo de ArtesaniasFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Tres Entidades Wekufu en La Cultura MapucheDocumento123 páginasTres Entidades Wekufu en La Cultura MapucheFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- La Movilidad Del Conocimiento CientificoDocumento7 páginasLa Movilidad Del Conocimiento CientificoFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Grinor Rojo - Martí Piensa Sobre La Identidad LatinoamericanaDocumento25 páginasGrinor Rojo - Martí Piensa Sobre La Identidad LatinoamericanaFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- El Indigenismo en VallejoDocumento10 páginasEl Indigenismo en VallejoFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Viaje y Descubrimiento de Quinchamali (1938)Documento2 páginasViaje y Descubrimiento de Quinchamali (1938)Felipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Centros de Producción Artesanal CDBPDocumento60 páginasCentros de Producción Artesanal CDBPFelipe Quijada Aravena100% (1)

- Arte Popular Del BrasilDocumento12 páginasArte Popular Del BrasilFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Relato de La DiabladaDocumento1 páginaRelato de La DiabladaFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- AIAPEDocumento25 páginasAIAPEFelipe Quijada AravenaAún no hay calificaciones

- Practica 5Documento3 páginasPractica 5Isa NavarreteAún no hay calificaciones

- Gestion Del Conocimiento y La Reingenieria de ProcesoDocumento23 páginasGestion Del Conocimiento y La Reingenieria de ProcesoLuis ValeraAún no hay calificaciones

- Teorías Biológicas EvolutivasDocumento2 páginasTeorías Biológicas EvolutivasjoseAún no hay calificaciones

- Informe Practica 4Documento9 páginasInforme Practica 4Daniela JiménezAún no hay calificaciones

- Guía PrácticaDocumento81 páginasGuía PrácticaariannaAún no hay calificaciones

- CENSO Personas Con Discapacidad en Uruguay. Cifras Del Censo 2011Documento14 páginasCENSO Personas Con Discapacidad en Uruguay. Cifras Del Censo 2011rutcollazoAún no hay calificaciones

- Plan Microcurricular 3ero Bach Emprendimiento 2018Documento13 páginasPlan Microcurricular 3ero Bach Emprendimiento 2018jorgeAún no hay calificaciones

- Guia II de Economia PoliticaDocumento6 páginasGuia II de Economia PoliticaHector AlemanAún no hay calificaciones

- Informe Consistencia Normal Del CementoDocumento4 páginasInforme Consistencia Normal Del CementoDuvan GutierrezAún no hay calificaciones

- E. Planificación Masajes de RelajacionDocumento1 páginaE. Planificación Masajes de Relajacioneugenia caro vasquez100% (1)

- Informe Gram SchmidtDocumento5 páginasInforme Gram SchmidtJaneth Alpala100% (1)

- El Ser Humano y Su SaludDocumento14 páginasEl Ser Humano y Su SaludSandra Isabel Pimienta GomezAún no hay calificaciones

- El QuinchonchoDocumento5 páginasEl Quinchoncholuis miguel cordero rodriguez100% (1)

- Guías 1 y 2 - Psicopedagogía 2020Documento9 páginasGuías 1 y 2 - Psicopedagogía 2020Nuria MontserratAún no hay calificaciones

- Informe de Tesisl UCDocumento53 páginasInforme de Tesisl UCDaniel Cajachagua MandujanoAún no hay calificaciones

- Tarea 4 InvestigacionDocumento6 páginasTarea 4 InvestigacionFabricio PomaAún no hay calificaciones

- Estructura Foro AstrologiaDocumento5 páginasEstructura Foro AstrologiaAndres Garcia AceroAún no hay calificaciones

- Informe PNPDocumento12 páginasInforme PNPSebastián Manosalvas100% (1)

- Prueba Electricidad 5 BásicoDocumento4 páginasPrueba Electricidad 5 BásicoWandyMuñozSantanderAún no hay calificaciones

- Génesis y Evolución de La Teoría de Juegos Sus Orígenes en EspañaDocumento9 páginasGénesis y Evolución de La Teoría de Juegos Sus Orígenes en EspañaFreddy SuberoAún no hay calificaciones

- Clase 25 Geometria Cpech - Estadistica Descriptiva (OliverClases)Documento23 páginasClase 25 Geometria Cpech - Estadistica Descriptiva (OliverClases)Oliver Henriquez AracenaAún no hay calificaciones

- Análisis Crítico Del MarketingDocumento4 páginasAnálisis Crítico Del MarketingFranklin LunaAún no hay calificaciones

- Analisis - Estructural - 2FDocumento25 páginasAnalisis - Estructural - 2FPierina ArapaAún no hay calificaciones

- SESION2-Ecuaciones Polin MicasDocumento19 páginasSESION2-Ecuaciones Polin MicasFrancisco AlcaláAún no hay calificaciones

- Psicologia ComunitariaDocumento16 páginasPsicologia ComunitariaElmerAún no hay calificaciones