Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Budismo 4 PDF

Budismo 4 PDF

Cargado por

elbriabero94400 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

8 vistas5 páginasTítulo original

Budismo 4.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

8 vistas5 páginasBudismo 4 PDF

Budismo 4 PDF

Cargado por

elbriabero9440Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 5

Ya vamos avanzando con la enseñanza del Buda sobre las cuatro nobles

verdades. Para resumir, la primera es la verdad de dukkha, del sufrimiento. La

segunda es la verdad de la causa del sufrimiento, el apego o aferramiento. La tercera

es la verdad de la cesación del sufrimiento. ¿Qué sucede cuando dejamos de sufrir

tal como se describe en la primera noble verdad? Imagínate que fueras con un

médico y que te dijera: “Tengo una mala noticia. Eres obeso”. Bueno, no te

sorprende eso, ya lo sabes. Y luego te dice que la causa es que comes demasiado

grasa o que tienes un desequilibrio hormonal o algo así. Afortunadamente, el doctor

te puede ayudar, pero antes de decir qué es lo que hay que hacer para resolver tu

problema, te muestra una foto de cómo sería no ser obeso. Pues esto es lo que el

Buda hace en la tercera noble verdad. Uno podría pensar que una vida sin

sufrimiento sería una vida de intenso y constante placer sensorial, pero no es así. Más

bien es un estado psicológico de paz y tranquilidad, lo que el Buda llama “nirvana”.

Muchos han descrito la motivación humana en términos del deseo y el miedo,

la zanahoria y el palo. Para el Buda, la zanahoria es el apego, ese intenso anhelo de

poseer algo, y el palo es la aversión, el rechazo de lo que no nos gusta. Ya hemos

visto cómo esta dinámica produce el sufrimiento. El nirvana, entonces, sería un

estado psicológico en el que no estamos impulsado ni por ese intenso deseo ni por

el miedo o aversión. Sería como bajarse de la rueda del hámster en el que siempre

estamos huyendo de algo o aferrándonos a algo, una dinámica que, como esta

rueda, no te lleva a ninguna parte. O mejor que la rueda del hámster sería la Rueda

de la Fortuna en la imaginación medieval. Como puedes ver aquí, la Fortuna, una

diosa romana, da vueltas a la rueda de la vida. Si estás hasta arriba, eres afortunado.

Pero nunca dura mucho tiempo. Con una vuelta de la rueda te encuentras de

repente hasta abajo y eres desafortunado. Lo que las filosofías helenísticas

aconsejaban era ponerse en medio de la rueda, en el eje, de modo que ya no estás

afectado por las vueltas que da. Psicológicamente, esto significa que uno está

centrado o, como dijimos, ya no está impulsado ni por el apego o la aversión. El

estado de nirvana es uno donde la realidad no se percibe en términos dualistas

como un sujeto que anhela un objeto. La fricción producida por la constante

interacción de estos dos es lo que enciende el fuego que es el sufrimiento. Recuerda

que nirvana significa literalmente “extinguir”. El extinguir ese fuego no significa

extinguir tus sentidos y tu relación con el mundo de modo que te conviertes en una

especie de zombie espiritual. Significa simplemente que te despiertas. ¿Preferirías

comer un plato de lasaña en un sueño o en la vida real? Por supuesto que en la vida

real, no sólo porque te nutre de verdad, sino porque el sabor es distinto, lo disfrutas

más. El apego es como alguien que come su comida vorazmente sin realmente

disfrutarlo.

Ahora, quiero volver a eso de la rueda de la fortuna. Como había comentado

en uno de mis vídeos sobre el hinduismo, eso se parece mucho a la noción de

samsara que es la ronda o ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Si te

acuerdas, tus intenciones y acciones tienen efectos concretos no sólo en esta vida

sino en vidas por venir. Esto es “karma”. Si actúas mal, tienes mala karma y sus

efectos continúan ejerciéndose durante múltiples vidas hasta que con la meditación

logras identificarte con el Brahman y alcanzas moksha o liberación. De esta manera

sales de la ronda de Samsara, de los repetidos nacimientos. En su discurso sobre las

cuatro nobles verdades el Buda dice: “Es este apego lo que conduce a repetidos

renacimientos en Samsara y que hace que uno se aferre a toda forma de vida”. De

hecho, al describir su estado meditativo en el que alcanzó su iluminación debajo de

la higuera, el Buda dice que vio los innumerables vidas anteriores que habían

conducido a su propia vida como Sidarta, pero que al darse cuenta de la naturaleza

del mundo, la impermanencia y las cuatro nobles verdades, toda esa cadena de

efectos kármicos terminaba con él en ese momento de su iluminación.

La pregunta que tengo es ¿si para ser budista o al menos para seguir sus

consejos uno tiene que creer en el renacimiento? Yo creo que no. Para explicar por

qué, deberíamos primero distinguir entre renacimiento y reencarnación. La

reencarnación es la idea de que, al morir, la consciencia o espíritu de uno con todo y

su identidad y personalidad se encarna en un nuevo cuerpo. El Buda no enseña eso,

por la sencilla razón de que todo lo que dice sobre la impermanencia y la originación

dependiente lo contradice. No podría por un lado hablar de anatman, el no-yo, y por

el otro decir que el uno y el mismo yo pasa de vida en vida. En vez de esto, el Buda

habla del renacimiento. Lo que pasa de vida en vida no es una personalidad

concreta sino sus tendencias kármicas. ¿Qué significa eso? Pues, que mi forma de

ser, mi forma de responder a la vida y actuar en ella se debe a la forma de ser o el

karma de una persona ya muerta. Sus tendencias kármicas me pasaron a mi cuando

nací, quizá parecida a la manera en que un padre trasmite su forma de ser, es decir,

sus valores y disposiciones, a su hijo. El problema es que vemos cómo este último

puede hacerse, pero ¿cuál es el mecanismo de transmisión de karma de una vida a

una posterior? Para que yo herede las piernas largas de mi padre o los ojos de mi

madre, tiene que haber un medio de transmisión: los genes. Para la transmisión de

disposiciones kármicas, pues la verdad no sé cual sería. Si esas tendencias se

plasmaran en un medio cultural como libros o prácticas institucionales que luego

influyeran en generaciones posteriores, lo podría aceptar, tendría sentido. Pero tal

como se plantea en las sutras del budismo, no.

A muchos budistas esto pueda parecer herético. Si el Buda lo dice hay que

aceptarlo. Pues no. El mismo Buda dice a los que le siguen que no acepten nada de

lo que dice por fe o por reverencia a su persona, sino que lo pongan a prueba en su

propia experiencia, de la misma manera que pondrían a prueba un mineral para ver

si es oro o no. La esencia de lo que dice el Buda en las cuatro nobles verdades

puede ponerse a prueba de forma muy satisfactoria, incluso lo que dice sobre el

karma y el Samsara si los entendemos en términos de la dinámica de esta vida. Pero

no veo cómo poner a prueba la doctrina del renacimiento.

Una de las más célebres parábolas del Buda se llama “La flecha envenenada”.

Habla de un hombre que fue herido por una flecha envenenada. Cuando llegó el

doctor para extraer la flecha dijo el hombre: “Antes de sacarla quiero saber primero

quien la disparó, su edad, de qué clan proviene, quiénes son sus padres, de qué tipo

de madera está hecho el arco”, etc. etc. etc. Todo eso puede averiguarse pero

mientras tanto seguramente morirá. Lo importante es sacar la flecha para salvarse la

vida, no investigar de dónde provino la flecha.

Volviendo a la cuestión del renacimiento, lo importante para el Buda es

eliminar el sufrimiento. Para hacerlo, hay que eliminar su causa: el apego. Sea este

apego el resultado de la carga kármica de infinita cantidad de vidas anteriores es una

especulación metafísica que es irrelevante para curar la herida que uno tiene delante.

En el último vídeo dije que uno de los autores que más me ha ayudado a

entender el budismo y otras filosofías de oriente es Alan Watts. Otro que

recomendaría mucho es Stephen Batchelor, un inglés que fue un monje en la

tradición del budismo tibetano que estudió con el Dalai Lama. Pondré ligas a los

libros de Batchelor y Watts en la descripción aquí abajo. Batchelor en especial me

ayudó a entender esta cuestión del renacimiento. Dice que la combinación karma/

renacimiento funciona socialmente de la misma manera que Dios o la voluntad de

Dios funciona en las sociedades teístas de occidente. Da el ejemplo de una pareja

cristiana en una cultura premoderna que tienen un hijo con un trastorno psicológico

muy severo. Los padres no entienden qué está pasando, a qué se debe esto,

entonces dicen que ha de ser la voluntad de Dios. Una pareja budista en las mismas

circunstancias diría, no sé qué está pasando, esto es muy extraño, ha de ser por el

karma del niño de vidas anteriores. Lo que las dos posturas ofrecen es un consuelo a

los padres porque al menos dan una explicación. Sin embargo, como dice Batchelor,

el Buda no quiso enseñar un sistema de consolación, sino que abriéramos nuestros

corazones y mentes al mundo tal como es y que encontráramos una forma de

responder de forma auténtica a ello sin aferrarnos a alguna visión o fe que nos vuelva

insensible al impacto del sufrimiento del mundo. Sacar la voluntad de Dios o el

karma de vidas anteriores para explicar algún sufrimiento puede consolarnos, puede

disminuir nuestro sufrimiento, pero de la misma forma que una botella de whisky te

hace olvidar tus penas. No las elimina, sino sólo las cubre.

Entonces ¿por qué el Buda habla de vidas anteriores y renacimiento?

Pareciera que hay dos posibles respuestas. O bien tiene razón en lo que dice, o está

equivocado. Pero hay otra posibilidad. El Buda se encontró en una cultura dónde

esta idea de karma y renacimiento estaba bastante arraigada. Quizá por razones

didácticas incorporó esta idea en su pensamiento para facilitar su asimilación por una

cultura hindú, de la misma forma que la iglesia católica incorporó aspectos de la

mitología de México y otros países para que los "paganos" asimilaran una nueva fe.

Sea como sea, el renacimiento es una doctrina en la que muchos budistas

creen con implicaciones hasta perturbadoras. Hace varios años asistí a una plática de

una monja budista que estaba hablando precisamente del karma y el renacimiento y

la pregunté si el sufrimiento de la gente en Auschwitz o el sufrimiento de un niño

abusado sexualmente se debe al karma que heredó de vidas previas, y dijo que sí

porque eso es lo que el Buda enseña. Pues me levanté y me fui. El budismo siempre

me ha parecido una alternativa refrescante y sensata a los dogmatismos de las

religiones monoteístas de occidente. Pero cualquier sistema de pensamiento, incluso

el budismo, que llega a conclusiones éticas bárbaras como la que acabo de

mencionar, se ha vuelto dogmático e incluso peligroso. El Buda no fue un Dios que

hay que reverenciar con fe ciega, sino que fue un ser humano, un hombre que tuvo

unas muy buenas ideas que han tenido un impacto muy benéfico en el mundo. Si

nos aferramos a sus ideas de forma fundamentalista sin experimentar con ellas en

nuestra propia vida, estamos perpetuando la misma condición que pretenden aliviar.

El hombre siempre ha tenido miedo a su propia muerte. Para aliviar ese miedo

ha inventado dioses, cielos y ciclos de vida y renacimiento como consuelo. Ante

semejantes especulaciones metafísicas estoy de acuerdo con Batchelor cuando dice:

“Una postura agnóstica hacia la muerte parece más compatible con una actitud

espiritual auténtica. En muchos casos nos encontramos atraídos a doctrinas como la

del renacimiento no por una preocupación existencial genuina, sino más bien por

una necesidad de consolación. Como religión popular, el Budismo, tanto como

cualquier otra tradición, ha proporcionado semejante consolación. Sin embargo, si

asumimos una postura agnóstica, nos encontraremos enfrentando la muerte como un

momento de nuestro encuentro existencial con la vida. La confrontación espiritual

fundamental de la vida humana involucra la realización de que hemos sido arrojados

a este mundo, sin elección alguna por nuestra parte, sólo para esperar ser expulsado

de él en la muerte. La pura sensación de perplejidad ante esta situación es crucial

para una consciencia espiritual. Optar por una explicación consoladora sobre lo que

nos trajo aquí o lo que nos espera después de la muerte limita severamente ese

excepcional sentido de misterio con lo que la religión se ocupa esencialmente. De

esta manera, ocultamos con conceptos humanos consoladores aquello que más

profundamente nos aterra y nos fascina”.

En resumidas palabras, enfrentar la muerte y la impermanencia que implica

auténticamente y sin tapujos es lo que nos permite vivir la vida de forma real y

profunda. La voluntad de Dios o el renacimiento son como una pastilla que nos

vuelve insensible a precisamente esa experiencia tan importante.

Bueno, creo que he dicho más que suficiente sobre esta cuestión del

renacimiento. Con este examen de la tercera noble verdad podemos pasar en el

próximo vídeo a la cuarta verdad, la cura para el sufrimiento, que consiste en el Noble

Camino Óctuple.

También podría gustarte

- Protocolización de Silencio Administrativo Positivo A Escritura PúblicaDocumento6 páginasProtocolización de Silencio Administrativo Positivo A Escritura PúblicaAdelmo Enrique Gutierrez Nieves60% (10)

- Estandares AABB 32 Edition RevisiónDocumento155 páginasEstandares AABB 32 Edition RevisiónMAIRA ALEJANDRA MOLANO RODRIGUEZ100% (2)

- Ficha de Aplicación Sesión 9Documento4 páginasFicha de Aplicación Sesión 9josany arce tantaleanAún no hay calificaciones

- Minutas Cofat 2022 ListoDocumento13 páginasMinutas Cofat 2022 ListoPedro EscobarAún no hay calificaciones

- Curso CSWP Modulo 2Documento18 páginasCurso CSWP Modulo 2EduardoMartinMarquez100% (1)

- El Árbol Adentro y Los OtrosDocumento3 páginasEl Árbol Adentro y Los Otroselbriabero9440Aún no hay calificaciones

- Vanguardia y Tradición en La Poesía de Arturo CarreraDocumento15 páginasVanguardia y Tradición en La Poesía de Arturo Carreraelbriabero9440Aún no hay calificaciones

- La Cosmovisión de La Teoría Del Caos PDFDocumento6 páginasLa Cosmovisión de La Teoría Del Caos PDFLuis Martínez GuerreroAún no hay calificaciones

- Ideas Generales de Haya de La Torre en El Antiimperialismo y El APRADocumento6 páginasIdeas Generales de Haya de La Torre en El Antiimperialismo y El APRAelbriabero9440Aún no hay calificaciones

- Historia de La Sexualidad, Pt. 1 PDFDocumento7 páginasHistoria de La Sexualidad, Pt. 1 PDFelbriabero9440Aún no hay calificaciones

- Compresión Lectora Andres Vicente Peñaloza Riay PDFDocumento6 páginasCompresión Lectora Andres Vicente Peñaloza Riay PDFKrina Peñaloza RiayAún no hay calificaciones

- Actividad Asincrona N 12Documento4 páginasActividad Asincrona N 12Elias OviedoAún no hay calificaciones

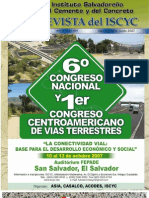

- Iscyc 45Documento31 páginasIscyc 45Rudy Ernesto Alegria RodriguezAún no hay calificaciones

- Oferta VoltronicDocumento4 páginasOferta Voltronicing.jairoeljachAún no hay calificaciones

- 35 EfDocumento20 páginas35 EfErik TellezAún no hay calificaciones

- Parcial 1Documento12 páginasParcial 1siAún no hay calificaciones

- Linea Del TiempoDocumento6 páginasLinea Del TiempoJohnny Bryan Cruz Pech20% (5)

- UPSJB DL Casacion 1640 2019 Nacional LPDerechoDocumento15 páginasUPSJB DL Casacion 1640 2019 Nacional LPDerechoLisbeth AbantoAún no hay calificaciones

- Confianza TotalDocumento10 páginasConfianza TotalLuisSanchezAún no hay calificaciones

- AUTORIDADESDocumento3 páginasAUTORIDADESLuis Valdez espinozaAún no hay calificaciones

- La Germinación (Informe)Documento9 páginasLa Germinación (Informe)Mariella Cora Grovas100% (1)

- Conducción Preventiva Manejo DefensivoDocumento3 páginasConducción Preventiva Manejo DefensivoVladimir Soruco VelizAún no hay calificaciones

- CONSOLIDADO DE MES SALUD AMBIENTAL - AGUA - JunioDocumento623 páginasCONSOLIDADO DE MES SALUD AMBIENTAL - AGUA - JunioYeferson DAAún no hay calificaciones

- Catalogo Pruebas EncolpDocumento98 páginasCatalogo Pruebas EncolpAndrei AltamiranoAún no hay calificaciones

- F-7857-619 Liberación de Pernos Tipo A Anclados Con Resina Rev.0Documento1 páginaF-7857-619 Liberación de Pernos Tipo A Anclados Con Resina Rev.0Brayan OspinaAún no hay calificaciones

- Normativa Técnica de Construcción de Canalización Telefónica-1Documento99 páginasNormativa Técnica de Construcción de Canalización Telefónica-1Victor FarAún no hay calificaciones

- A IsoDocumento20 páginasA IsoadrienmartAún no hay calificaciones

- FGC Final 15 Mayo 2018Documento21 páginasFGC Final 15 Mayo 2018Atihatna GutiérrezAún no hay calificaciones

- Tarea 3 Campues Ethos P60.Documento5 páginasTarea 3 Campues Ethos P60.Ricard AltamirAún no hay calificaciones

- Entrevista A Las Familias 2023Documento4 páginasEntrevista A Las Familias 2023Jeannette Crosby HerreraAún no hay calificaciones

- Capitulo 5 PresupuestoDocumento21 páginasCapitulo 5 Presupuesto7 SPORTSAún no hay calificaciones

- Cuadro Sujetos de DDDocumento1 páginaCuadro Sujetos de DDRIVAS BARRETO DIONY MARIELAún no hay calificaciones

- Certamen 1aDocumento4 páginasCertamen 1aAbril ValentinaAún no hay calificaciones

- Cuadro Comparativo Derecho AdministrativoDocumento2 páginasCuadro Comparativo Derecho AdministrativoNancy EstherAún no hay calificaciones

- ABC de Los Consejos ComunalesDocumento71 páginasABC de Los Consejos ComunalesDai'skar RomeroAún no hay calificaciones