Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Lectura 6 - Competencia Personal Del Estado PDF

Lectura 6 - Competencia Personal Del Estado PDF

Cargado por

lucilaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Lectura 6 - Competencia Personal Del Estado PDF

Lectura 6 - Competencia Personal Del Estado PDF

Cargado por

lucilaCopyright:

Formatos disponibles

Módulo 2

Unidad 6

Lectura 6

Materia: Derecho Internacional Público

Profesor: María Cecilia Caro Leopoldo

6. COMPETENCIA

PERSONAL DEL ESTADO.

6.1. Nacionalidad.

Como se estudió en la unidad 3, la población (constituida por nacionales y

extranjeros) es un elemento imprescindible del Estado como sujeto de

Derecho Internacional.

El Estado ejerce su competencia sobre toda la población, sean nacionales o

no, dentro del ámbito espacial de su territorio, y fuera de él, con respecto a

sus nacionales. En ambos casos, el D.I. le impone límites a su actuación.

6.1.1. Concepto.

Barboza recoge la definición de nacionalidad de Verdross, al definirla

“como la pertenencia permanente y pasiva de una persona a un

determinado estado” (1999, p. 609).

Diez de Velasco, de manera similar, nos habla del “vínculo que liga a un

individuo con una determinada organización política estatal, determinando

la pertenencia jurídica de una persona a la población de un Estado” (1997,

p. 493).

Se distingue del concepto de ciudadanía, propio del derecho constitucional,

que es atributo sólo de aquellos nacionales que están calificados

legalmente para ejercer derechos políticos, y que no es relevante para el

Derecho Internacional.

La población del Estado que tiene su nacionalidad, está sometida a su

supremacía personal, que le impone deberes aún cuando esté fuera del

territorio nacional. Ello aparece claro en el caso del ius evocandi, que es el

derecho que tienen los Estados de requerir el regreso de sus nacionales

residentes en el extranjero.

La supremacía personal y la territorial que ejercen los Estados se limitan

mutuamente: un Estado no puede imponerles a sus súbditos en el exterior

deberes que entren en conflicto con la supremacía territorial del Estado en

el que residen, aunque tampoco éste puede interferir en aquélla impidiendo

por ejemplo, una orden de movilización.

¿De qué modos puede adquirirse la nacionalidad?

La nacionalidad puede ser originaria o adquirida.

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 2

Nacionalidad originaria: se relaciona con el nacimiento de una

persona y es independiente de su voluntad. La nacionalidad originaria, a su

vez, puede ser adquirida por:

ius sanguinis: de acuerdo a la nacionalidad de los padres, cualquiera

sea el país donde nazca la persona. Se inclinan por este criterio los

países densamente poblados o de emigración.

ius soli: de acuerdo al lugar de nacimiento; es decir, predomina el

territorio del Estado donde nació la persona, sin importar la

nacionalidad de sus padres. Los países escasamente poblados o de

inmigración suelen adoptar este criterio.

Nuestro país adoptó un sistema mixto en su CN; en el Art. 75 inc. 12 señala:

“Corresponde al Congreso dictar especialmente leyes generales para toda

la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio

de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina…”

Nacionalidad adquirida: se presenta cuando alguien que ya tiene una

nacionalidad, adquiere o toma otra nueva mediante el procedimiento de

“naturalización”, perdiendo la anterior o conservándola en los casos en que

sea posible la doble nacionalidad.

La naturalización requiere una manifestación de voluntad de la persona y

una concesión voluntaria del Estado que la otorga. Normalmente, la

normativa interna de los Estados establece además ciertos requisitos para la

concesión de su nacionalidad, y que apuntan a asegurar la existencia de una

cierta vinculación de la persona con el país (tales como la residencia

durante determinado tiempo, el conocimiento del idioma nacional, cierta

edad mínima que asegura la madurez de la decisión); o bien para

comprobar que se trata de un “elemento deseable” (sin antecedentes de

conducta, aptitud para trabajar, etc.). Algunos Estados exigen además la

pérdida de la nacionalidad anterior. Al ser una cuestión de derecho interno,

el Estado puede rehusarse a otorgar la nacionalidad sin indicar razones o, a

la inversa, puede imponen la naturalización a un individuo contra su

voluntad.

La naturalización confiere la condición de nacional a las personas, pero no

siempre los mismos derechos que a los nacionales de origen; en algunos

países por ejemplo, los naturalizados no pueden ocupar cargos públicos.

En cuanto a las formas para adquirir la nacionalidad por naturalización, las

mismas varían de Estado a Estado, pero pueden señalarse como las más

frecuentes el matrimonio de extranjero con nacional, o el cumplimiento de

ciertas condiciones o prestan ciertos servicios a favor del Estado o su

gobierno, o la adquisición de un domicilio en el país, entre otras.

¿Pueden existir personas que carezcan de una nacionalidad?

La Convención de Nueva York (1954) sobre el Estatuto de los Apátridas,

define al apátrida como “aquel que no es considerado como nacional por

ningún Estado, conforme a su legislación” (Art. 1).

De acuerdo con datos proporcionados por el ACNUR, existen

aproximadamente 15 millones de personas en el mundo que carecen de una

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 3

nacionalidad. La gravedad de esta situación se hace manifiesta si se tiene en

cuenta que el apátrida carece de toda protección internacional; se lo

considera un extranjero en todas partes, y por ello, no puede gozar de

derechos que son fundamentales para las personas, tales como el de

desplazarse de un lugar a otro.

La apatridia puede ser de origen o adquirida. Es de origen por ejemplo, en

el caso del individuo hijo de padres apátridas, o bien cuando una persona,

hijo de padres nacidos en un Estado que sólo admite el ius soli, nace en el

territorio de un Estado que sólo admite el ius sanguinis. Es adquirida por

su parte, cuando se ha perdido la nacionalidad sin adquirir otra.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que

“nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad” y la

Convención Americana de los Derechos Humanos (1969) que “toda

persona tiene el derecho a la nacionalidad del Estado sobre cuyo territorio

ha nacido, si no tuviere derecho a otra”.

¿En qué situaciones puede una persona tener más de una nacionalidad?

Es frecuente que personas que habiendo nacido en un país (y por ende,

detentando su nacionalidad), cumplan con los requisitos previstos por

otro Estado para obtener la nacionalidad de este último. Es el caso de

aquel que nace en país que admite el ius soli y cuyos padres son

nacionales de un país que sigue el ius sanguinis. En este caso, la doble

nacionalidad se adquiere en el momento del nacimiento.

También puede adquirirse la doble nacionalidad luego del nacimiento,

cuando una persona se naturaliza en el extranjero, y las leyes de su país

no disponen que por ello pierda su nacionalidad de origen, como en el

caso de Argentina y Uruguay.

Otra situación puede darse por el matrimonio, cuando se adquiere la

nacionalidad del cónyuge sin perder la propia de origen.

Para Barboza (1999), la doble o múltiple nacionalidad (que se produce

cuando las situaciones descriptas supra se combinan) desvirtúa la

institución, puesto que una persona no puede ejercer derechos ni cumplir

deberes en varios Estados a la vez.

Estas situaciones suelen traer aparejadas numerosos conflictos, por ejemplo

con relación al ejercicio de las obligaciones militares, o los más frecuentes,

vinculados al ejercicio de la protección diplomática. Para remediar los

primeros, los Estados han adoptado convenciones bilaterales o

multilaterales, como el Protocolo de la Haya (1930) o el Convenio del

Consejo de Europa sobre la Reducción de los Casos de Pluralidad de

Nacionalidades y sobre las Obligaciones militares en el Caso de Pluralidad

de Nacionalidades de Estrasburgo (1963), que establecen que el individuo

que, poseyendo la nacionalidad de dos Estados resida en uno de ellos y a él

esté más vinculado, queda exento de las obligaciones militares en el otro.

Respecto a los conflictos para el ejercicio de la protección diplomática, se

abordarán más adelante cuando se analice dicha institución.

Si bien se profundizará esta cuestión cuando se estudie la institución de la

protección diplomática, adelantamos que la jurisprudencia internacional ha

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 4

fijado como criterio para resolver los conflictos de nacionalidades en ese

ámbito el de la relación real y efectiva del nacional con el Estado.

¿Cómo se determina la nacionalidad de las personas morales?

Si bien se trata de una postura discutida, Barboza (1999) sostiene que

también las personas morales se relacionan con los Estados mediante el

vínculo de la nacionalidad. Ello resulta necesario a los fines de que el

Estado pueda ejercer a su respecto su supremacía personal fuera del

territorio nacional, e inclusive, la protección diplomática.

Para el Derecho Internacional, las personas morales pueden ser

asociaciones civiles o comerciales, asociación sin fines de lucro o

corporaciones de derecho público (municipalidades, universidades, etc.).

Como generalmente los derechos internos no especifican los criterios según

los cuales las personas morales van a tener su nacionalidad, la doctrina ha

propuesto diversos criterios:

El Estado de la incorporación: También llamado país de constitución,

se entiende por tal el Estado bajo cuyas leyes fue constituida la persona

jurídica. Junto al criterio de la sede social, es uno de los criterios más

utilizados.

El Estado de la sede social: Combinado con el criterio del Estado de la

incorporación, es el más utilizado para fundar la nacionalidad de las

sociedades que tienen vínculos con distintos Estados.

La nacionalidad de los accionistas: Este criterio no ha sido muy

utilizado en la jurisprudencia internacional. En el caso Barcelona

Traction (CIJ, 1970), la Corte negó a Bélgica la posibilidad de ejercer la

protección diplomática de accionistas belgas de una empresa fundada

en Canadá, pero con sede en España, ya que las medidas contra las

cuales reclamaba el primer país fueron tomadas contra la compañía, y

no contra los accionistas en particular. La Corte sostuvo en dicha

oportunidad que el ejercicio de la protección diplomática de una

sociedad corresponde –según la regla tradicional- “al Estado bajo cuyas

leyes se ha constituido, y sobre cuyo territorio tiene su sede”.

La nacionalidad de las personas que ejercen el control (o Teoría del

Control Efectivo): se ha aplicado sólo en circunstancias muy

excepcionales, como en tiempo de guerra, debido a la dificultad de

establecer la efectividad del control ejercido sobre una sociedad.

Otros criterios: del domicilio social; del interés del beneficiario.

Si bien los criterios del Estado de la incorporación y el de la sede social son

los más utilizados y han sido reconocidos “como regla tradicional” por la

CIJ en el caso Barcelona Traction antes citado, no se trata de una norma

general, por lo que será necesario determinar en cada caso los criterios en

juego y decidir en consecuencia.

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 5

6.1.2. Régimen jurídico.

¿A qué ámbito jurídico le corresponde la regulación de la nacionalidad

de las personas?

La reglamentación de la nacionalidad es materia de derecho interno. Ello

significa que cada Estado es el que determina las condiciones para su

otorgamiento, mantenimiento o pérdida. Sin embargo, el Derecho

Internacional también juega un papel importante en esta materia, en

aquellos casos en los que existen conflictos de nacionalidad o apatridia.

El principio según el cual la nacionalidad es dominio reservado de los

Estados ha sido consagrado por el derecho consuetudinario y la

jurisprudencia internacionales. También está reconocido en el marco del

derecho convencional por la Convención de la Haya de 1930 sobre ciertas

cuestiones relativas a los conflictos de leyes sobre nacionalidad, que

establece en sus arts. 1 y 2 que “corresponde a cada Estado determinar por

sus leyes quiénes son sus nacionales”. “Las cuestiones acerca de si una

persona posee la nacionalidad de un Estado, se determinarán de acuerdo

a las leyes de ese Estado”.

Ahora bien, la competencia interna del Estado en materia de nacionalidad

se encuentra limitada por las obligaciones internacionales que se hayan

asumido con otros Estados. Así lo expresó la CPJI en el Asunto Relativo a

los Decretos de Nacionalidad Promulgados en Túnez y Marruecos (TPJI,

1923).

¿Qué establece el derecho argentino en materia de nacionalidad?

La ley 23.059 (que deroga la ley de facto 21.795) restituyó la plena vigencia

de la Ley 346, reglamentada por el decreto 3213/84. Ambas normas

(complementadas con otras que contemplan situaciones especiales como la

ley 16.569 y 17.692) constituyen el sistema argentino de Ciudadanía y

Naturalización.

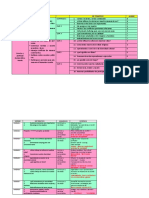

A continuación, se presentan los elementos fundamentales del sistema:

Argentinos nativos:

El Art. 1 de la ley 346 adopta un sistema mixto que combina el ius soli y ius

sanguinis:

De acuerdo con él, son argentinos:

Todos los individuos nacidos en el territorio de la República, sea cual

fuere la nacionalidad de sus padres (ius soli).

Los hijos de argentinos nativos, que habiendo nacido en país extranjero

optaren por la ciudadanía de origen (ius sanguinis). El Decreto N°

1601/2004 establece que cuando se tratase de hijos menores de

dieciocho años de padre o madre argentinos nativos, que se hallaren en

país extranjero, la opción por la nacionalidad argentina deberá ser

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 6

formulada por quien o por quienes ejerzan la patria potestad ante el

Cónsul argentino que corresponda (Art. 1).

Los nacidos en las legaciones y buques de guerra de la República (se

incluyen aquí a los hijos de personas amparadas por la

extraterritorialidad, como los hijos de diplomáticos y funcionarios

internacionales).

Argentinos por naturalización:

De acuerdo con el Artículo 2º de la ley que comentamos, serán ciudadanos

argentinos por naturalización “los extranjeros mayores de 18 años, que

residiesen en la República dos años continuos y manifestasen ante los

jueces federales de sección su voluntad de serlo”.

El período de residencia de dos años no es exigible en ciertas situaciones

que contemplan los Art. 2 de la Ley 346 y el Art. 3 del Decreto 3213/84 que

lo reglamenta, y que aluden fundamentalmente a la prestación de ciertos

servicios especiales al Estado o el desempeño de ciertas profesiones. Entre

tales situaciones se mencionan:

Haber desempeñado con honradez empleos en la Administración

Pública;

Haber servido en las Fuerzas Armadas Argentinas o haber asistido a una

acción de guerra en defensa de la Nación;

Haber establecido en el país una nueva industria, introducido una

invención útil o realizado cualquier otra acción, que signifique un

adelanto moral o material para la República.

Tener cónyuge o hijo argentino nativo.

Ejercer la docencia en cualquiera de sus ramas.

Con relación a las causales de denegación de la ciudadanía argentina, el

Art. 3 del Decreto 3213/84 contempla las siguientes:

No tener ocupación o medios de subsistencia honestos

Estar procesado en el país, o en el extranjero por delito previsto en la

legislación penal argentina, hasta no ser separado de la causa

Haber sido condenado por delito doloso, ya fuera en el país o en el

extranjero, con pena privativa de libertad mayor de tres (3) años, salvo

que la misma hubiere sido cumplida y hubieren transcurrido cinco (5)

años desde el vencimiento del término de la pena fijada en la condena o

hubiere mediado amnistía.

Finalmente, es importante destacar que el mismo artículo establece que no

podrá negarse la ciudadanía argentina “por motivos fundados en razones

políticas, ideológicas, gremiales, religiosas o raciales, en acciones

privadas o en caracteres físicos de los solicitantes.” (Art 3).

Doble nacionalidad:

Existen convenios de doble nacionalidad firmados por nuestro país con

Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Italia,

Nicaragua, Noruega, Panamá, Suecia y Estados Unidos. En ellos se

establece que los nacionales de cada una de las partes pueden adquirir la

nacionalidad de la otra, sin perder su nacionalidad de origen. A partir de

dicha adquisición, los derechos y deberes se regirán por las leyes del país de

la nueva nacionalidad, aunque no habrá necesidad de repetir el servicio

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 7

militar si ya se lo hubiere prestado. Si se regresa al país de origen, se

pueden recuperar todos los derechos y deberes correspondientes a la

anterior nacionalidad.

6.2. Derecho de Extranjería.

Barboza (1999) entiende que son extranjeros las personas físicas o jurídicas

que no son consideradas como nacionales por el país en el que se

encuentran, sea viviendo de manera permanente o sólo de paso.

Si bien esta definición es correcta, es necesario agregar que tales personas

deben ser consideradas como nacionales suyos por un tercer Estado o por

varios (en los casos de nacionalidad múltiple) para distinguirlos así de los

apátridas.

¿A qué ámbito jurídico le corresponde establecer el régimen al que se

encuentran sujetos los extranjeros?

Es el Estado en el que los extranjeros se encuentran el que fija el régimen al

que éstos se encuentran sujetos mientras se encuentren bajo su

jurisdicción. Sin embargo, el Derecho Internacional fija límites a esta

potestad, tanto mediante convenciones como por normas consuetudinarias

de carácter general, como se verá a continuación.

¿Qué derechos y deberes se le reconocen habitualmente a los

extranjeros?

Respecto a los derechos reconocidos a los extranjeros por la mayor parte de

los ordenamientos internos, debemos distinguir derechos civiles y políticos,

ya que la extensión de los mismos varía de uno a otro ámbito:

Derechos Civiles: La mayor parte de los Estados democráticos en la

actualidad reconoce los mismos derechos civiles a los extranjeros que a sus

nacionales. También se les suele reconocer (con ciertas restricciones según

el Estado de que se trate) los derechos asociados a las libertades de tránsito,

circulación, pensamiento, culto, idioma y educación. Sin embargo,

subsisten algunas restricciones: por ejemplo, por razones de seguridad

nacional se les suele prohibir a los extranjeros la adquisición de bienes

inmuebles en zonas fronterizas, o bien se reserva el acceso a los empleos

públicos sólo para los nacionales del país. También suelen establecerse

restricciones con relación al ejercicio de profesiones liberales, a la

navegación y a la pesca comercial; el derecho a la atención médica y

hospitalaria gratuita y a las indemnizaciones derivadas de accidentes

trabajo suelen otorgarse sólo a condición de reciprocidad.

Derechos Políticos: En general, los extranjeros no gozan de derechos

políticos; esto es, no tienen derecho a votar, ni a ser elegidos como

representantes.

Con respecto a los deberes, en general se les imponen los mismos que a los

nacionales en lo concerniente a relaciones de familia, sucesiones, contratos,

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 8

etc. Deben además pagar los impuestos, aunque suelen ser excluidos de la

obligación de realizar contribuciones extraordinarias.

¿En qué consiste el estándar mínimo exigido en el tratamiento de los

extranjeros por el Derecho internacional?

Como se mencionó supra, las normas que reglamentan el tratamiento a los

extranjeros pertenecen al ámbito del derecho interno de los Estados, pero

con ciertas limitaciones impuestas por el Derecho Internacional.

En este sentido, los autores coinciden en afirmar que existe una norma

consuetudinaria general que garantiza como mínimo a los extranjeros un

tratamiento conforme a cierto standard internacional,

independientemente de que el Estado de que se trate dispense un trato peor

a sus propios nacionales. Esto es, para justificar la corrección del

tratamiento dispensado a los extranjeros, un Estado no puede alegar que les

dispensa el mismo tratamiento que a sus nacionales, si es que éste no

respeta las pautas del estándar mínimo referido.

En cuanto al contenido del estándar, para Diez de Velasco (1997, p. 498)

comprende al menos los siguientes derechos:

Protección de la vida y los intereses de los extranjeros contra acciones

de violencia colectiva organizada en su contra.

Derecho a no ser detenido arbitrariamente y a una investigación en

tiempo razonable con posibilidad de ser oído.

Derecho a no ser torturado ni sometido a tratamiento inhumano.

Libre acceso a los tribunales y no ser discriminado por razón de su

nacionalidad.

Derecho al ejercicio de ciertos derechos civiles básicos. (derechos de

familia).

Además de la obligación de garantizar este estándar mínimo, todo Estado

tiene un deber de protección con respecto a ellos, en cuyo cumplimiento

debe poner la debida diligencia para no incurrir en responsabilidad

internacional. Ello supone fundamentalmente que todo Estado debe contar

con un sistema de seguridad mediante el cual sean protegidos por igual los

nacionales y los extranjeros.

El Estado territorial no cumpliría así con su deber de protección si un

extranjero o un grupo de ellos fuera objeto de actos de violencia o

discriminación, o si se produjeran disturbios xenófobos o muchedumbres

amenazantes contra los extranjeros y el Estado no tomara los recaudos

suficientes para evitar que se les haga daño (Barboza, 1999).

¿Cuál es el régimen previsto por la legislación argentina para los

extranjeros?

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 9

El régimen al que se encuentran sujetos los extranjeros en la República

Argentina está determinado por la ley 25871 de Migraciones del año 2004, y

reglamentada por el Decreto 616/2010. En sus Arts. 4 y 6 se establecen los

principios esenciales que rigen los derechos y deberes de los extranjeros en

nuestro país:

El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la

República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de

igualdad y universalidad (Art. 4).

El Estado asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias

“En 2005, el volumen de inmigrantes en Argentina ascendía a

1.500.142 personas, representando un 3,9% de la población total.

Según el último Censo de Población, Hogares y Viviendas, los

inmigrantes proceden principalmente de los siguientes países:

Paraguay (21,2%), Bolivia (15,2%), Italia (14,1%), Chile (13,9%),

España (8,8%), Uruguay (7,7%) y Perú (5,8%).25.”

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, 2005.

en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que

gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes

públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social

(Art. 6).

Es decir, se le reconocen a los extranjeros –siempre que respeten la

reglamentación que rige su permanencia en el país- los mismos derechos

que a los nacionales, en concordancia con lo previsto por el Art. 14 de la CN

que reconoce los mismos derechos “a todos los habitantes de la Nación” sin

discriminar entre nacionales y extranjeros, y el Art. 25 que impone al

gobierno federal la obligación de fomentar la inmigración europea,

prohibiéndole “restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 10

en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la

tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

En este sentido, la nueva legislación constituye un avance fundamental para

la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, y bajo sus

lineamientos, la Dirección Nacional de Migraciones estableció el plan Patria

Grande, para ciudadanos del Mercosur, que lleva regularizada la situación

legal de unos 700 mil inmigrantes.

El régimen para la admisión de extranjeros está previsto en los artículos 20

a 28 de la Ley 25871. En ellos se establecen las distintas categorías en las

que pueden encuadrar los extranjeros admitidos en el país, cada una sujeta

a sus propias condiciones: residentes permanentes (Art. 22), residentes

temporarios (Art. 23) y residentes transitorios (Art. 24).

En cuanto a las causas impedientes del ingreso y permanencia de

extranjeros al Territorio Nacional, el Art. 28 de la Ley 25871 prevé las

siguientes:

La presentación ante la autoridad de documentación falsa o adulterada

Tener prohibido el ingreso, haber sido objeto de medidas de expulsión o

de prohibición de reingreso

Haber sido condenado o estar cumpliendo condena o tener

antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por

lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que

merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de

tres (3) años o más

Haber incurrido o participado en actos que constituyan genocidio,

crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y

de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal

Internacional

Tener antecedentes por actividades terroristas

Haber sido condenado o tener antecedentes por promover o facilitar,

con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de

extranjeros en el Territorio Nacional

Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por haber

presentado documentación falsa, para obtener para sí o para un tercero

un beneficio migratorio

Promover o haber promovido la prostitución o el tráfico o la explotación

sexual de personas

Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el

control migratorio.

6.3. Protección Diplomática.

6.3.1. Concepto.

Como el individuo no puede por sí recurrir a la justicia en el plano

internacional, el Derecho Internacional considera que el daño a los

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 11

nacionales de un Estado es un daño que se causa a la persona misma del

Estado, al que denomina un daño mediato (Barboza, 1999).

El Estado al que pertenece el nacional que sufrió el perjuicio, puede en virtud

de esta ficción, interponer con respecto al Estado responsable (por derecho

propio y sobre la base del daño producido) la protección diplomática, que

puede ser definida como la “puesta en movimiento por el Estado de la acción

diplomática o judicial en razón de los daños sufridos por sus nacionales en

el extranjero” (Diez de Velasco, 1997, p. 722).

Es importante aclarar que la protección diplomática puede ser ejercida por

daños producidos tanto a personas físicas como jurídica, con vistas a prevenir

la violación de normas internacionales relativas a extranjeros; hacer cesar

una actividad ilícita; y/o obtener una reparación.

6.3.2. Naturaleza jurídica.

Siguiendo en este tema a Diez de Velazco (1997), se señala que la protección

diplomática constituye un derecho fundado en normas consuetudinarias

generales que pertenece al Estado. El estado ejerce mediante esta institución

un derecho propio y no un derecho del nacional al cual se intenta proteger.

De allí que una vez que el estado inicia el mecanismo de la protección

diplomática, la persona no está legitimada para renunciar a ella o hacer

desistir al Estado de la acción emprendida.

Se discute en doctrina si existe por parte del Estado un deber de ejercer la

protección diplomática; la conclusión del autor que comentamos es que no

existe ninguna norma de que obligue al estado a ejercerla, siendo por ello

una competencia puramente discrecional. Por ello, puede renunciar a su

ejercicio una vez iniciada y decidir inclusive sobre la reparación debida al

particular.

6.3.3. Condiciones de ejercicio.

Para que la protección diplomática pueda ser ejercida, resulta necesaria la

concurrencia de los siguientes requisitos (Diez de Velasco, 1997):

Nacionalidad de la reclamación:

En ausencia de acuerdos particulares, sólo el vínculo de la nacionalidad entre

el estado y el individuo otorga a aquél el derecho a la protección.

¿En qué momento debe existir el vínculo de la nacionalidad para fundar la

protección?

Si bien es posible distinguir varios momentos importantes (el del perjuicio, el

del agotamiento de los recursos internos, el de la decisión de intervenir), no

hay unanimidad en la doctrina ni en la jurisprudencia respecto a esta

cuestión. La tesis más generalizada señala que la persona debe detentar la

nacionalidad del Estado reclamante tanto en el momento de la presentación

de la reclamación como en el momento del hecho que la motiva. La regla

apunta a evitar cambios de nacionalidad entre estos dos momentos, con

vistas a elegir un Estado más complaciente para que presente la reclamación.

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 12

¿Qué Estado puede ejercer la protección diplomática en los casos de doble o

múltiple nacionalidad?

De acuerdo con la doctrina y jurisprudencia internacional más relevante, en

los supuestos de doble nacionalidad, un Estado no puede proteger una

persona que tenga también la nacionalidad del Estado frente al que se

reclama.

Por el contrario, en los casos de doble nacionalidad (y siempre que ninguno

de los Estados cuya nacionalidad detente la persona sea el Estado

responsable del daño) se considera como más autorizado para ejercer la

protección al estado con el que el individuo mantenga lazos más estrechos

Este criterio se conoce como el de la nacionalidad efectiva, y ha sido

desarrollado ampliamente por la jurisprudencia del TPJI y de la CJI.

De acuerdo con él, la nacionalidad debe corresponder a un vínculo real y

permanente. Los Estados pueden elegir entre varios criterios para determinar

la nacionalidad de sus habitantes, pero la opción queda limitada a

vinculaciones auténticas, reconocidas con carácter general. Se citan a

continuación algunos ejemplos de dicha vinculación real y efectiva extraídos

de los fallos más importantes en la materia:

Caso Nottebohm: Criterio de la nacionalidad real y efectiva: “la que

concuerda con los hechos, la que se basa en los lazos más fuertes entre

la persona interesada y uno de los estados cuya nacionalidad se

disputa”. (Corte Internacional de Justicia, 1955)

Caso Canevaro: Criterio de la nacionalidad activa o de hecho:

“consideración del conjunto de circunstancias de hecho (conducta

personal del interesado, domicilio o residencia habitual, lugar de

trabajo, idioma utilizado, etc.)” (Corte Permanente de Arbitraje, 1912).

Agotamiento de los recursos internos

Se trata de una regla consuetudinaria general, reconocida por la doctrina y la

jurisprudencia de manera unánime. Implica que antes de recurrir a la

jurisdicción internacional, resulta necesario que el estado en el que se

cometió la lesión sea capaz de remediarla por sus propios medios. Es decir, el

individuo lesionado (o alguien en su nombre) debe intentar todos los recursos

judiciales y administrativos que la legislación del Estado autor del hecho

ponga a disposición de los particulares.

Esta regla reconoce sin embargo las siguientes excepciones:

Renuncia por cláusula expresa a dicho requisito por el estado

reclamado.

Cuando no estén previstos recursos judiciales y/o administrativos

adecuados en la ley interna.

Si el resultado de su ejercicio será la repetición de una decisión ya

tomada.

Cuando se producen retrasos injustificados en la administración de

justicia.

Conducta correcta de la persona en cuyo favor se ejerce la

protección (clean hands)

Se trata de un requisito controvertido en la doctrina, que exige una conducta

correcta del reclamante: que el mismo tenga las "manos limpias“, es decir,

que su conducta sea irreprochable. En definitiva, se trata de determinar si la

conducta contraria al derecho interno del Estado contra el que se reclama o al

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 13

Derecho Internacional de la persona perjudicada puede ejercer alguna

influencia sobre la protección diplomática y sus efectos.

Diez llega a la conclusión de que en la práctica internacional la cuestión no

resulta relevante para que el estado del que es nacional el infractor le niegue

el ejercicio de la protección; como así tampoco para que se considere como

una causal de inadmisibilidad de la reclamación o demanda.

La única vía previsible de admisión de este requisito para el autor que

comentamos sería la de su examen en el momento de resolver sobre el fondo

del asunto, para exonerar de responsabilidad al estado demandado o servir de

base a una demanda reconvencional.

6.4. Derecho de Asilo.

6.4.1. Concepto.

El derecho de asilo se define como “la protección que un Estado ofrece a

personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad están en peligro

por actos, amenazas y persecuciones de otro Estado.” (Diez de Velasco, 1997,

p. 503).

6.4.2. Clases.

Es posible distinguir dos clases de asilo: el territorial y el diplomático. A

continuación, se reseñan las características jurídicas más importantes de cada

clase.

Asilo Político o Territorial

El asilo político o territorial puede ser conceptualizado como la protección

que un Estado presta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas

personas que llegan a él perseguidas por motivos políticos y cuya vida o

libertad se encuentran en peligro en el Estado de procedencia.

Esta institución se funda jurídicamente en la supremacía territorial de los

Estados, y que se ejerce sobre todas las personas que se encuentren en su

territorio. En virtud de ello, no es un derecho que el extranjero pueda

reclamar, sino un derecho que el Estado requerido puede conceder, fundado

en su soberanía territorial.

Asilo Diplomático

El derecho de asilo diplomático es una institución típicamente

latinoamericana, que se funda en la extraterritorialidad de las misiones

diplomáticas. Es definido como el asilo otorgado en legaciones, navíos de

guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por

motivos o delitos políticos (Art. 1 - Convención de Caracas sobre Asilo

Diplomático de 1954).

Si bien en sus orígenes tuvo una aplicación geográfica más amplia,

desaparecería de la práctica europea cuando se impone la extradición como

recurso de cooperación judicial internacional, en cuanto que sólo era

conferido en un principio a los delincuentes comunes.

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 14

En América Latina, el asilo diplomático adquirió por el contrario rasgos de

protección humanitaria, asociado al derecho de resistencia a la opresión, la

persecución política derivada de gobiernos de facto, y la desconfianza a los

procesos judiciales de los gobiernos surgidos de interrupciones

constitucionales.

6.4.3. Normas aplicables.

Asilo Político o Territorial

Como señala Diez, esta materia requiere de un desarrollo convencional en el

plano del Derecho Internacional, en cuanto que no existe una convención

multilateral que la regule. Sí se ha regulado un ámbito próximo como es el de

los refugiados, figura que se asemeja a la del solicitante de asilo, pero que

resulta más restrictiva en cuanto que limita taxativamente las causas que

justifican la concesión de su estatuto (temor fundado de ser perseguido por

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo

social u opiniones políticas – Art. 1.A.2. de la Convención sobre el Estatuto

del Refugiado).

Donde sí se ha producido una regulación del asilo territorial es en los

ordenamientos internos de los Estados, que establecen los procedimientos

para su concesión, sus efectos y garantías.

Asilo Diplomático

En el ámbito del Derecho Convencional Latinoamericano, se han adoptado

diversas convenciones sobre la materia, siendo la más relevante la

Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, que intentaría

estructurar la institución luego de los severos cuestionamientos que recibiera

el fallo de la CIJ en el caso Haya de la Torre (CIJ, 1950). A continuación,

reseñamos los aspectos más importantes regulados por la Convención:

Lugares en los que se puede conceder el asilo: Legaciones, navíos de

guerra y campamentos y aeronaves militares. Se entiende por legación

“toda sede de misión diplomática ordinaria, la residencia de los jefes de

misión y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados

cuando el número de éstas exceda de la capacidad normal de los

edificios” (Art. 1).

Calificación del delito: corresponde al Estado asilante, lo cual resulta

lógico, en cuanto que si la calificación estuviera a cargo del Estado

territorial, la institución carecería de sentido por las cuestiones políticas

en juego (Art. 4).

Requisito de urgencia: Para la concesión del asilo diplomático, se

requiere que se dé una situación de urgencia. Se entienden como casos

de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por

personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades,

o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro

de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución

política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad

(Art. 6). La calificación de este requisito también corresponde al Estado

asilante, por las mismas razones expuestas en el punto anterior.

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 15

Terminación: El asilo diplomático se concede por el tiempo

indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades

otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre

su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra

manera en seguridad al asilado. (Art. 5). Por ello es una prerrogativa del

Estado territorial pedir su fin (Art. 11), aunque también puede pedirlo el

Estado asilante (Art. 12). También es un derecho del Estado asilante el

traslado del asilado fuera del país; el Estado territorial sólo puede

señalar la ruta de evacuación pero no imponer el país de destino (Art.

13).

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 16

Bibliografía Lectura 6

BARBOZA, J. (1997). Derecho Internacional Público (1a Ed.). Buenos

Aires: Zavalía. Capítulo 26.

Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático (1954)

Ley 346 Ciudadanía y Naturalización (con las modificaciones

introducidas por las Leyes: 16.801 , 20.835, 24.533 y 24951)

DECRETO 3213/84: Reglamentación de la Ley 346 con las

modificaciones de los decretos 231/1995 y 1601/2004.

Ley 25871 de Migraciones.

Decreto Reglamentario 616/2010.

Complementaria:

DIEZ DE VELASCO, M. (1997). Instituciones de Derecho Internacional

Público (11a Ed.). Madrid: Tecnos. Capítulos 25, 26 y 36.

www.uesiglo21.edu.ar

Derecho Internacional Público – María Cecilia Caro Leopoldo | 17

También podría gustarte

- Incidente de ReposiciónDocumento2 páginasIncidente de ReposiciónBAJA CALIFORNIAAún no hay calificaciones

- Operaciones AdministrativasDocumento90 páginasOperaciones AdministrativasMaricarmen Sanchez del Rio100% (1)

- Error de Comprension Culturalmente CondicionadoDocumento2 páginasError de Comprension Culturalmente CondicionadoLUCERO CALMIONEAún no hay calificaciones

- Escuela Estatutaria TodoDocumento12 páginasEscuela Estatutaria Todoanon_771870018Aún no hay calificaciones

- Orden InternoDocumento20 páginasOrden Internoorlando perezAún no hay calificaciones

- Lectura 5 - Competencias Territoriales Del Estado PDFDocumento39 páginasLectura 5 - Competencias Territoriales Del Estado PDFMartin BrunoAún no hay calificaciones

- Lectura 9 - Responsabilidad Internacional PDFDocumento17 páginasLectura 9 - Responsabilidad Internacional PDFMartin BrunoAún no hay calificaciones

- Módulo 4 - Lectura 4 - Impuestos y ContribucionesDocumento42 páginasMódulo 4 - Lectura 4 - Impuestos y ContribucionestatuAún no hay calificaciones

- Lectura 2 Derecho Tributario Material y FormalDocumento34 páginasLectura 2 Derecho Tributario Material y Formalstellabravo22307Aún no hay calificaciones

- Liderazgo, Ensayo Bianca CastilloDocumento6 páginasLiderazgo, Ensayo Bianca CastilloBIANCA JULISSA CASTILLO MORIAún no hay calificaciones

- JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, Secretario de La Contraloría General de La Ciudad de México, Con Fundamento enDocumento2 páginasJUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, Secretario de La Contraloría General de La Ciudad de México, Con Fundamento enEdgarAún no hay calificaciones

- Cartel de Temas DPCC 1roDocumento3 páginasCartel de Temas DPCC 1roMary Janet Vilchez JuarezAún no hay calificaciones

- Ts 00018Documento214 páginasTs 00018Gassán ZedánAún no hay calificaciones

- Reglamento de Organización y Funciones SUNATDocumento39 páginasReglamento de Organización y Funciones SUNATMariela Yesenia ChambiAún no hay calificaciones

- Amparo - Repos.al - Trabajo.por Adquir EstabilidadDocumento2 páginasAmparo - Repos.al - Trabajo.por Adquir EstabilidadMarco CesarAún no hay calificaciones

- Historia de Los SinchisDocumento3 páginasHistoria de Los SinchisAnonymous 6LIB5EO2MAún no hay calificaciones

- Rho 23Documento76 páginasRho 23florenciaAún no hay calificaciones

- Crimen OrganizadoDocumento24 páginasCrimen Organizadomily_isabelAún no hay calificaciones

- Reglamentos de La Bolsa de ValoresDocumento4 páginasReglamentos de La Bolsa de ValoresEdgar Vinicio Lemus RiveiroAún no hay calificaciones

- Guía Rápida de La Ley Orgánica Del TrabajoDocumento45 páginasGuía Rápida de La Ley Orgánica Del TrabajoJose HerreraAún no hay calificaciones

- CiudadaníaDocumento3 páginasCiudadaníaRoxann ZúñigaAún no hay calificaciones

- LC 1322 17106 A Analisis Entorno Economico Politico SocialDocumento223 páginasLC 1322 17106 A Analisis Entorno Economico Politico SocialZoe FuentesAún no hay calificaciones

- Ciencias Politicas Josep M ColomerDocumento5 páginasCiencias Politicas Josep M ColomerHugo PalominoAún no hay calificaciones

- Constitución Soviética de 1936Documento18 páginasConstitución Soviética de 1936JuanAún no hay calificaciones

- SCC #148 10-06-2022 Procedimiento Por Causales de Desalojo Interpretacion Del Art 91 LPRYCAVDocumento19 páginasSCC #148 10-06-2022 Procedimiento Por Causales de Desalojo Interpretacion Del Art 91 LPRYCAVDixxon PereiraAún no hay calificaciones

- Fallo WoweDocumento23 páginasFallo WoweagustinguglielmoneAún no hay calificaciones

- Origen y Consolidación Del Estado DocenteDocumento7 páginasOrigen y Consolidación Del Estado DocentePau GarlenzuelaAún no hay calificaciones

- Medios Ejecución ForzosaDocumento1 páginaMedios Ejecución ForzosacarmenAún no hay calificaciones

- Position Paper - Daniel Jatobá - Versión en Español (2011)Documento8 páginasPosition Paper - Daniel Jatobá - Versión en Español (2011)Daniel JatobáAún no hay calificaciones

- El Miedo en La Ciudad y La Administración Del Miedo - Fabio - ZambranoDocumento5 páginasEl Miedo en La Ciudad y La Administración Del Miedo - Fabio - ZambranoARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONAún no hay calificaciones

- Eg2005 Acta Computo NacionalDocumento52 páginasEg2005 Acta Computo NacionalMasIpspAún no hay calificaciones

- La Falsa Democracia Las Leyes de Género PDFDocumento126 páginasLa Falsa Democracia Las Leyes de Género PDFJuan Jose100% (6)

- Derecho de Peticion - Jose David Delagado Diaz - 11-08-2021Documento13 páginasDerecho de Peticion - Jose David Delagado Diaz - 11-08-2021Julian David CarreñoAún no hay calificaciones

- AdministrativoDocumento26 páginasAdministrativoAndres ToroAún no hay calificaciones