Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Dialnet TresTesisSobreDequismo 2528151 PDF

Dialnet TresTesisSobreDequismo 2528151 PDF

Cargado por

ladynoeliaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Dialnet TresTesisSobreDequismo 2528151 PDF

Dialnet TresTesisSobreDequismo 2528151 PDF

Cargado por

ladynoeliaCopyright:

Formatos disponibles

TRES TESIS SOBRE EL DEQUEÍSMO

Manuel Almeida

Instituto de Lingüística «Andrés Bello», Universidad de La Laguna

RESUMEN

El dequeísmo representa uno de los fenómenos sintácticos más estudiados en las últimas

décadas debido a las implicaciones estructurales y sociales a él asociadas. En este artículo se

evalúan tres tesis sobre el fenómeno: el carácter distintivo del contraste que/de que, la seme-

janza semántica y léxica entre diferentes estructuras lingüísticas y la hipercorrección.

PALABRAS CLAVE: Dequeísmo, sinonimia, hipercorrección.

ABSTRACT

«Dequeísmo» is a syntactic process that has received great attention on the last decades due

to its structural and social implications. In this paper I will examine three theses about this

linguistic phenomenon: the distinctive character of the contrast que/de que, the semantic

and lexical similarity of linguistic structures and hipercorrection.

KEY WORDS: «Dequeísmo», synonymy, hipercorrection.

TRES TESIS SOBRE EL DEQUEÍSMO 49

1. INTRODUCCIÓN

El español y el portugués no estándares se caracterizan frente a otras lenguas

románicas por el fenómeno conocido como dequeísmo, esto es, por la introducción

de la preposición de ante que en cláusulas donde la lengua estándar no la requiere1.

En (1) se contrapone la estructura dequeísta de (1a) frente a la estándar de (1b):

(1)

a. Entonces nosotros nos sentábamos a bordar, y resulta de que nos poníamos a

cantar una canción (M1B)2.

b. Entonces ella, claro, al oír aquel, aquel laberinto en la escuela pues venía a ver

qué pasaba, y resulta que había veces que me daba tiempo de limpiarme y otras

veces no me daba tiempo[...] (M1B).

En los ejemplos de (1) la oración introducida por que/de que hace el oficio

de sujeto con respecto a la oración principal. Pero el dequeísmo puede aparecer

también en otro tipo de construcciones: «Yo no creo de que los canarios hablemos

REVISTA DE FILOLOGÍA, 25; febrero 2007, pp. 49-57

05 (manuel almeida).pmd 49 09/11/2007, 9:05

mal» (H3M) (donde de que encabeza una oración que desempeña el oficio de objeto

directo), etc.

El propósito de mi investigación consiste en dar cuenta de algunas tesis que

se han formulado sobre las causas del dequeísmo y evaluarlas a partir de los ejem-

plos obtenidos en dos muestras de habla obtenidas en Santa Cruz de Tenerife. Los

ejemplos que sirvieron de fundamento a las tesis que voy a mantener se basan en

dos corpora. El primero de ellos, obtenido entre 1980-1981, consta de 9 horas. En

este caso se realizaron grabaciones de unos 15 minutos a 36 individuos de dos clases

sociales, baja y media. El segundo corpus, o «Corpus de 1996», obtenido entre

1994-1998 (1996 ocupa el punto medio del intervalo 1994-1998), consta de 36

horas de grabación. Las grabaciones corresponden a 36 individuos de tres clases

sociales: baja, media y alta.

2. TESIS SOBRE EL DEQUEÍSMO

A la hora de explicar el dequeísmo se han propuesto varias causas, de las

que aquí abordaré sólo tres. La primera de ellas asocia el fenómeno con la posibili-

dad de crear distinciones semánticas no presentes en la lengua estándar. Aunque la

mayoría de los investigadores que se ha ocupado del dequeísmo no ha hecho ningu-

na alusión a si las estructuras con que y con de que son o no sinónimas, otros han

lanzado la hipótesis de que estas alternancias provocan diferencias de significado en

las estructuras en que aparecen. Autores como Schwenter (1999) y Demonte y

Fernández Soriano (2005) se refieren al carácter evidencial de la preposición de. Un

evidencial representa un marcador de fuente de información por medio del cual los

MANUEL ALMEIDA 50

individuos indican su (falta de) compromiso con la verdad de la proposición expre-

sada (Schwenter 1999). Es por eso por lo que, según Schwenter, el dequeísmo apa-

rece favorecido en determinados contextos. Por ejemplo, el autor observa que la

construcción de que disminuye cuando el sujeto verbal de la cláusula principal es de

primera persona y aumenta cuando es de tercera persona (las probabilidades que

aporta son las siguientes: p= 0,24 para la primera persona, p= 0,53 para la segunda

y p= 0,72 para la tercera), una propuesta que también había sido verificada por

procedimientos cuantitativos en Rosario (Argentina) (Boretti de Macchia, 1989) y

en dialectos portugueses (Mollica, 1992). La explicación de este comportamiento

sería la siguiente: cuando el hablante se expresa en primera persona (es decir, cuan-

do se produce una coincidencia entre el narrador y el sujeto verbal), se compromete

1

Se ha observado que el fenómeno se está introduciendo también en catalán como resul-

tado de la interferencia del español: «Il vaig dir de que» ‘Él dijo que’, frente a la construcción estándar

«Il vaig dir que» (GÓMEZ TORREGO, 1999).

2

Los datos que aparecen entre paréntesis al final de cada ejemplo corresponden a las

características sociales del hablante: hombre/mujer (H/M), jóvenes/individuos de edad madura/vie-

jos (1/2/3) y clase alta/baja/media (A/B/M).

05 (manuel almeida).pmd 50 09/11/2007, 9:05

más con el contenido proposicional, mientras que cuando se expresa en segunda y,

sobre todo, en tercera persona, se distancia más del contenido proposicional.

Bentivoglio y D’Introno (1977) mantienen que en el caso del dequeísmo la

introducción de la preposición de tiene una importante repercusión semántica: de-

bilitar o atenuar lo expresado en la cláusula principal de la oración. De esa manera,

con verbos asertivos (es decir, aquellos que se emplean cuando el hablante quiere

afirmar que la proposición es verdadera, como contar, decir, comentar, entender, opi-

nar, etc.) la introducción de la preposición atenúa la aserción de lo expresado en la

cláusula principal, de modo que la cláusula subordinada puede interpretarse gene-

ralmente como no asertiva. En «Se dice que volverá» tanto la cláusula principal («Se

dice») como la subordinada («que vendrá») pueden interpretarse como afirmacio-

nes. En cambio, en «Se dice de que volverá» la cláusula subordinada («de que volve-

rá») ya no se interpreta necesariamente como una afirmación. Lo mismo ocurre con

alternancias del tipo opinar que/opinar de que, oír que/oír de que, etc. Los autores

introducen, sin embargo, una serie de matizaciones. Por un lado, aclaran que no

todos los ejemplos de dequeísmo pueden explicarse acudiendo a esta tesis, ya que

algunos casos parecen ser consecuencia de la inseguridad lingüística que afecta a los

individuos en lo que respecta al uso de la preposición (hipercorrección). En segun-

do lugar, dado que el dequeísmo (al menos en Caracas, lugar donde desarrollan su

estudio) se produce más entre individuos de los niveles medio y alto, las caracterís-

ticas semánticas señaladas sólo les afectarían a ellos.

También García (1986) alude a la no sinonimia de alternancias como que/de

que. A su juicio, la presencia de la preposición permite entender la relación entre el

sintagma verbal y la cláusula introducida por que como menos segura y directa y más

parcial que cuando falta de, a lo cual puede contribuir el hecho de que el valor proto-

TRES TESIS SOBRE EL DEQUEÍSMO 51

típico de esta preposición consiste en indicar separación, distanciamiento. Estos argu-

mentos son utilizados en el análisis de diversos fragmentos de conversación, como en

el siguiente ejemplo, donde se reproduce parte de una intervención de una joven

abogada de Caracas a propósito de una oferta de trabajo que se le hizo en el pasado:

(2) [...] sí, y te digo que no me arrepiento de no haber aceptado, porque... al fin, tú

sabes, ese día vi... e... me puse, tú sabes, a pensar qué me ofrecía eso y qué me ofrecía

aquello ¿no? y dije: «No, no acepto ese puesto». Entonces, como a mi hermana ya yo

le había dicho de que se iba a quedar en la Corte, entonces la llevé allá [...]

Según la interpretación que hace García, la abogada, empleada en la Corte

de Justicia, comenta que recibió una oferta para trabajar en un ministerio. Si hubie-

ra aceptado el nuevo empleo, su cargo en la Corte de Justicia hubiera quedado

vacante y hubiera pasado a su hermana; sin embargo, y dado que no le convencie-

ron las condiciones para el nuevo cargo, la abogada optó por permanecer en su

trabajo actual. Como puede observarse, la narración se construye sobre dos tiem-

pos. Por un lado, el propio momento de la entrevista, cuando ya la informante ha

tomado su decisión y se muestra convencida de que ésta ha sido la correcta. Por otro

lado, el momento en que todavía no había tomado una decisión y examinaba las

ventajas y desventajas de su elección, que es cuando le comunica a su hermana la

05 (manuel almeida).pmd 51 09/11/2007, 9:05

posibilidad de cambiar de trabajo. Es por eso por lo que la expresión de certeza se

construye con que («y te digo que no me arrepiento») mientras que el momento de

incertidumbre es aludido con de que («a mi hermana ya yo le había dicho de que se

iba a quedar en la Corte»).

De Mello (1995) apoya la idea de la independencia semántica asociada al

empleo de la preposición de: el dequeísmo puede ser interpretado como un intento

del hablante de reducir la subordinación de la cláusula que encabeza que y aumen-

tar así su independencia con respecto de la principal. Se trataría, pues, de un recur-

so estilístico relacionado con el grado de independencia semántica que el hablante

decide asignar a la cláusula subordinada. Boretti de Macchia (1989), Mollica (1992)

o Serrano (1998, 1999) son otros investigadores que apoyan el carácter icónico de

la preposición en este tipo de construcciones sintácticas. De todo lo dicho puede

concluirse que el empleo de la preposición de en estructuras dequeístas introduce

un matiz pragmático de alejamiento, separación y/o independencia que el hablante

utiliza con distintas funciones.

Una segunda hipótesis sobre las causas del dequeísmo lo relaciona con el cru-

ce de estructuras, una tesis defendida por diversos autores pero que en su versión más

conocida fue defendida por Rabanales (1974) a propósito del español de Chile. En

español (y también en portugués) existen verbos, como esperar, acordar y otros, que se

construyen con que: «Espero que venga mañana», «Acordaron que saldrían a las siete».

Junto a estos verbos existen también toda una serie de construcciones nominales rela-

cionadas léxica y semánticamente con el verbo pero que se construyen con de que:

«Tengo la esperanza de que venga mañana» y «Llegaron al acuerdo de que saldrían a las

siete». Es probable, pues, que dada la proximidad léxica y semántica entre los verbos y

las construcciones nominales correspondientes se produzcan cruces como «Espero de

MANUEL ALMEIDA 52

que venga mañana» (dequeísmo) y «Tengo la esperanza ø que venga mañana» (queísmo),

o «Acordaron de que...» y «Llegaron al acuerdo ø que...». Estos cruces sintácticos pu-

dieron extenderse posteriormente a estructuras no relacionadas léxicamente pero sí

semánticamente, como «No recordó que tenía que ir» y «No se acordó de que tenía que

ir», produciendo las formas no estándares «No recordó de que tenía que ir» y «No se

acordó ø que tenía que ir». Arjona (1978), Gómez Torrego (1999) o Náñez Fernández

(1984) son otros autores que defienden la tesis del cruce de estructuras.

La tesis del cruce de estructuras estaría apoyada por otros factores. Por un

lado, en español existen verbos, como informar, que pueden construirse con que o

con de que indistintamente (Gómez Torrego, 1999), y locuciones que admiten los

dos tipos de construcción, como antes que/antes de que y después que/después de que

(Real Academia Española 1979: 540). El hecho de que se admitan las dos posibili-

dades en este tipo de estructuras puede llevar a los hablantes a practicar ambas

construcciones en otro tipo de contextos. Por otro lado, existen verbos como adver-

tir, responder y otros que se construyen con de/ø, significando cosas distintas en cada

caso, como en «Advirtió que lo seguían», con el significado de ‘notar’, ‘darse cuenta’

vs. «Le advirtió de que lo seguían», con el significado de ‘comunicar’, ‘hacer saber’.

Es muy probable que la participación del mismo elemento léxico en ambas cons-

trucciones pueda llevar a los hablantes fácilmente a cruces como «Advirtió de que lo

seguían» y «Le advirtió ø que lo seguían».

05 (manuel almeida).pmd 52 09/11/2007, 9:05

Una tercera hipótesis, defendida, entre otros, por Arjona (1978) y Bentivoglio

(1980-1981), sitúa las causas de ambos fenómenos (pero especialmente del de-

queísmo) en la ultracorrección o hipercorrección. Según Bentivoglio, durante el

proceso de aprendizaje de la lengua materna al individuo se le plantean problemas

acerca de si debe decir «pienso que» o «pienso de que». Dado que la elisión de la

preposición («Me alegro ø que estés aquí» por «Me alegro de que estés aquí») es

mucho más frecuente que la inserción (dequeísmo), lo normal hubiera sido resolver

el problema de la inseguridad lingüística elidiendo la preposición. Sin embargo, no

ocurre así, ya que durante la escolarización los docentes corrigen los casos sin pre-

posición en sus alumnos y los tachan de incorrectos. Esta presión institucional

conduce a los alumnos no sólo a emplear la preposición en aquellos contextos

sintácticos en que la lengua estándar lo requiere, sino en aquellos otros en que no,

un típico caso de hipercorrección desde arriba. Esta hipótesis vendría avalada por el

hecho de que en Caracas el fenómeno se produce menos en los individuos de los

niveles sociales inferiores, que han recibido menos años de escolarización, y más en

los individuos de nivel medio, puesto que estos últimos asocian su deseo de promo-

ción social a una práctica lingüística que los haga parecer más educados.

3. DISCUSIÓN DE LAS HIPÓTESIS

La hipótesis de la no sinonimia de las estructuras de que/que fue defendida

por Serrano (1999) para la misma comunidad que yo voy a estudiar (Santa Cruz de

Tenerife). Sin embargo, la tesis que se va a mantener en este artículo es el de la

sinonimia de las construcciones con que/de que, lo que implica postular que en la

TRES TESIS SOBRE EL DEQUEÍSMO 53

práctica del dequeísmo intervienen factores que se localizan más allá del nivel se-

mántico o pragmático de la lengua. El carácter sinónimo de las dos construcciones

puede observarse, a mi juicio, en los ejemplos (3) y (4), donde se alternan estructu-

ras estándares y dequeístas sin que se perciba que la preposición añada ningún sig-

nificado al contenido proposicional de la oración. Veamos en primer lugar (3):

(3) [...] he tenido dos hijos, que son pa que, bueno, dos soles. El mayor es médico

y el me, menor está estudiando Farmacia. Quiero decirte que el que no se lo carga

uno se lo carga el otro: si uno con los medica, uno le manda medicamentos, uno se

los receta y el otro se los, se los vende, quiero decirte de que si no se lo carga el

médico se lo carga el farmacéutico [...] (M3M)

A pesar de las vacilaciones y autocorrecciones, propias del estilo coloquial,

el fragmento aparece bastante cohesionado debido a la abundancia de paralelismos:

el hijo mayor/el hijo menor = médico/farmacéutico = recetar/vender medicamen-

tos. El tono irónico de la informante al hablar de sus hijos permanece invariable a lo

largo del texto, lo mismo que la distancia psicológica que mantiene como narradora

con respecto al contenido de su mensaje. Por tanto, no se aprecia ningún cambio de

matiz cuando dice «quiero decirte que el que no se lo carga uno se lo carga el otro»

frente a cuando expresa «quiero decirte de que si no se lo carga el médico se lo carga

05 (manuel almeida).pmd 53 09/11/2007, 9:05

el farmacéutico». En ambos casos se está relatando como hipotética una situación

que ella misma sabe que es improbable. La única diferencia entre ambas oraciones

radica en que en la primera los hijos son aludidos de modo pronominal (uno, el

otro), mientras que en la segunda se refiere a ellos por sus profesiones. Pero esta

diferencia léxica no parece que vaya asociada a una manipulación retórica relacio-

nada con algún tipo de distanciamiento psicológico que la narradora pretenda.

En los fragmentos contenidos en (4) también se alterna entre que/de que,

esta vez con el verbo ver.

(4)

a) Entonces estamos viendo que la economía en Canarias está muy... muy baja,

muy baja... Actualmente, los créditos bancarios están totalmente cerrados...

b) [...] pero... pero llegarán a un momento pues que... estamos viendo de que no va

a haber salida, y como dije anteriormente, van a estar las empresas... vaya, al caos

(H2M).

Los dos fragmentos de (4) pertenecen al mismo turno de habla y se encuen-

tran muy próximos en el discurso del hablante. En ambos se expresa una visión

negativa de la economía canaria. En la primera parte del turno, (4a), el individuo

alude al estado actual de la economía con los verbos en tiempo presente: «estamos

viendo que la economía en Canarias está muy... muy baja», «los créditos bancarios

están totalmente cerrados». En este caso la partícula que se construye sin preposi-

ción: «estamos viendo que». En la segunda parte del turno, (4b), se alude al futuro

de la economía, de ahí que dominen los verbos en forma de futuro morfológico

MANUEL ALMEIDA 54

(«llegarán a un momento»), o perifrástico («no va a haber salida», «van a estar las

empresas»). En esta ocasión se emplea el dequeísmo: «estamos viendo de que». Po-

dría afirmarse que al hacer una predicción el hablante prefiere mantener una mayor

distancia psicológica hacia el contenido de la proposición, lo cual sería coherente

con la expresión de incertidumbre normalmente asociada al futuro (Díaz Peralta,

2001). Sin embargo, esta asociación sería meramente accidental, ya que puede fun-

cionar en este caso, pero difícilmente podría ser aplicada a otros. No se olvide tam-

poco que algunos autores mantienen una tesis diferente acerca de la relación entre

tiempo verbal y dequeísmo. Por ejemplo, Schwenter (1999) defiende que en espa-

ñol el dequeísmo se produce con más frecuencia cuando el verbo principal está en

pasado que cuando está en presente o futuro. Así pues, no parece que el tiempo

verbal tenga una relación directa con la expresión del dequeísmo.

A la vista de estos ejemplos no se puede apoyar la tesis funcionalista en los

casos de dequeísmo. De acuerdo con Sankoff (1988), el hecho de que las unidades

lingüísticas tengan un significado concreto en el nivel de la competencia no implica

necesariamente que dicho significado se mantenga inalterable en el terreno de la

actuación. No se niega aquí la posibilidad de que en determinadas circunstancias la

preposición de cumpla la función pragmática que le han adjudicado algunos auto-

res, pero esta idea no puede presentarse como de aplicación general en la norma de

Santa Cruz de Tenerife. Descartado su carácter funcional, habrá que determinar

05 (manuel almeida).pmd 54 09/11/2007, 9:05

cuál de las otras dos causas apuntadas al comienzo puede estar interviniendo en la

producción de estructuras dequeístas.

Con respecto a la hipótesis del cruce de estructuras, no resulta descabellado

pensar que este proceso esté detrás de muchos casos de dequeísmo (y de queísmo).

Los individuos nunca llegamos a dominar al cien por cien la gramática de nuestra

lengua, y aunque bien es cierto que esta misma lengua nos permite realizar sutilísimas

distinciones sobre la realidad externa e interna, también es cierto que la lengua

hablada no es inmune al cruce y confusión de formas y estructuras: empleamos

unas preposiciones por otras, unos tiempos verbales por otros, unas palabras por

otras, etc. En el caso del cruce de estructuras para las construcciones que/de que, la

tesis ha sido verificada por Mollica (1992) en un análisis cuantitativo del portugués

de Brasil. La autora comprueba en esta lengua que cuando un verbo tiene una

estructura nominal relacionada (como considerar, que requiere que, con respecto a

ter a consideração, que requiere de que) los casos de dequeísmo y queísmo se

incrementan frente a aquellos verbos que no tienen estructuras relacionadas (como

achar ‘pensar’): 0,60 vs. 0,40. También ha sido verificada para el español hablado en

Mérida (Venezuela) (Ruiz, sin fecha); en esta ocasión Ruiz comprueba que cuando

existen verbos que se construyen con que y estructuras que se construyen con de que

el dequeísmo aumenta de modo significativo frente a los casos en que no existen

estructuras relacionadas: 25,9 vs. 2,4.

En cuanto al español hablado en Santa Cruz de Tenerife, los verbos con los

que se obtuvieron estructuras dequeístas fueron los siguientes: acordar, anticipar, creer,

decir, explicar, gustar, hacer falta, inculcar, intentar, leer, llamar la atención, ofender,

opinar, parecer, pensar, querer, reconocer, recordar, resultar, ser imposible, suceder y ver.

Aproximadamente una cuarta parte de ellos puede decirse que están relacionados con

TRES TESIS SOBRE EL DEQUEÍSMO 55

algún otro tipo de estructura que lleva de (como acordar → llegar al acuerdo (de),

recordar → acordarse (de), intentar → hacer el intento (de), opinar → tener/ser de la

opinión (de), etc.). Por tanto, y a juzgar por los datos, si se acepta que el cruce de

estructuras ha jugado algún papel en la aparición del dequeísmo habría que concluir

que se trata de una influencia débil en la norma de Santa Cruz. Ahora bien, es proba-

ble que el papel del cruce de estructuras no pueda ser clarificado completamente, ya

que puede ocurrir que el fenómeno comenzara por la influencia de estructuras rela-

cionadas semántica y/o léxicamente y de ahí se hubiera proyectado a contextos con

los que no pueda establecerse ninguna relación semántica ni léxica, pero sí sintáctica.

El hecho de que, como ya se ha comentado, existan verbos y locuciones que admiten

de y de que puede apoyar esta tesis. En este caso estimo que el cruce de estructuras

puede ser una hipótesis aceptable para dar cuenta del dequeísmo.

En cuanto a la hipótesis de la inseguridad lingüística planteada por Bentivo-

glio y D’Introno, la acepto, pero en un sentido diferente del propuesto por ellos.

Según los autores, la aparición de de que se produce como una reacción a aquellos

casos en que se pierde de; en su deseo de restaurar este nexo gramatical los hablantes

irían más allá y la restaurarían en contextos en que no debe ir según los criterios de la

lengua estándar. Para verificar esta tesis en Santa Cruz de Tenerife se preparó un

cuestionario de actitudes donde se presentaba a los informantes del corpus de 1996

una serie de oraciones donde se alternaba una estructura dequeísta con otra estándar

05 (manuel almeida).pmd 55 09/11/2007, 9:05

(como «Pienso de que está totalmente equivocado»/«Pienso que está totalmente equi-

vocado», «Es necesario de que la gente joven trabaje»/«Es necesario que la gente joven

trabaje») y otra serie de oraciones donde se alternaba una estructura estándar con otra

queísta («No me acordé de que estaba allí»/«No me acordé ø que estaba allí», «No se

dio cuenta de que se le cayó la cartera»/«No se dio cuenta ø que se le cayó la cartera»).

Curiosamente, los individuos rechazaron mayoritariamente las construcciones con de

que por considerarlas incorrectas, tanto en los casos de dequeísmo como en los casos

de construcciones estándares. Por tanto, existe una hipercorrección, pero no desde el

queísmo hacia el dequeísmo, como proponían Bentivoglio y D’Introno, sino desde el

dequeísmo hacia el queísmo. Es decir, los individuos consideran incorrecta la intro-

ducción de la preposición de ante que en estructuras como «creo de que» y, por exten-

sión, proyectan esa misma actitud hacia construcciones como «darse cuenta de que»,

sin tener en cuenta que aunque formalmente la estructura de ambas oraciones es la

misma las relaciones entre sus componentes son diferentes.

Aparte de eso, de ser cierta la hipótesis de Bentivoglio y D’Introno se espe-

raría que el dequeísmo fuera más frecuente en los estilos formales de habla, sobre

todo en los grupos sociales intermedios, tal como ha observado Labov (1972: 124-

128) en Nueva York. Sin embargo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife el dequeísmo

se mueve en torno al 1,5-2% en los dos estilos de habla analizados (formal/infor-

mal) y en torno al 1-2% en todos los grupos sociales.

4. CONCLUSIONES

A la luz de lo expuesto hasta ahora rechazo la idea del carácter distintivo del

MANUEL ALMEIDA 56

contraste de estructuras que/de que en el español hablado en Santa Cruz de Tenerife.

El hecho de que la preposición de tenga un significado preciso en el campo de la

langue o de la competence no implica que este significado tenga que mantenerse

necesariamente en todos los contextos lingüísticos en que aparece. Rechazo tam-

bién la tesis de la hipercorrección tal y como fue planteada por Bentivoglio y

D’Introno, porque los resultados del test de actitudes sugieren más bien que la

hipercorrección se produce desde el dequeísmo hacia el queísmo, y no al revés,

como proponían estos autores. Por tanto, de las tesis expuestas la más convincente

me parece la que alude al cruce de estructuras.

BIBLIOGRAFÍA

ARJONA, Marina (1978): «Anomalías en el uso de la preposición de en el español de México», Anuario

de Letras XVII: 67-90.

BENTIVOGLIO, Paola (1980-1981): «El dequeísmo en Venezuela, ¿un caso de ultracorrección?», Bole-

tín de Filología de la Universidad de Chile XXXI. Homenaje a Ambrosio Rabanales: 705-719.

BENTIVOGLIO, Paola y Francesco D’INTRONO (1977): «Análisis sociolingüístico del dequeísmo en el

habla de Caracas», Boletín de la Academia Puertorriqueña de la lengua española V1: 58-82.

05 (manuel almeida).pmd 56 09/11/2007, 9:05

BORETTI DE MACCHIA, Susana (1989): «(De)queísmo en el habla culta de Rosario», Anuario de Lin-

güística Hispánica 5: 27-48.

DE MELLO, George (1995): «El dequeísmo en el español hablado contemporáneo: ¿un caso de inde-

pendencia semántica?», Hispanic Linguistics 6/7: 117-152.

DEMONTE, Violeta y Olga FERNÁNDEZ SORIANO (2005): «Features in comp and syntactic variation:

the case of ‘(de)queísmo’ in Spanish», Lingua 115: 1.063-1.082.

DÍAZ PERALTA, Marina (2001): La expresión de futuro en el español de Las Palmas de Gran Canaria, Las

Palmas de Gran Canaria: Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria.

GARCÍA, Érica C. (1986): «El fenómeno (de)queísmo desde una perspectiva dinámica del uso comu-

nicativo de la lengua», en J. MORENO DE ALBA (ed.), Actas del II Congreso Internacional sobre

el español de América, México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 46-65.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1999): «La variación en las subordinadas sustantivas: dequeísmo y

queísmo», en I. BOSQUE y V. DEMONTE (directores), Gramática de la lengua española. 2. Las

construcciones sintácticas fundamentales. Relaciones temporales, aspectuales y modales, Madrid:

Real Academia Española/Espasa, pp. 2.105-2.148.

LABOV, William (1966/1982): Sociolinguistic patterns. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

MOLLICA, María C. (1992): «Processing and morpho-semantic effects in complementation in Brazilian

Portuguese», Language Variation and Change 3: 265-274.

NÁÑEZ FERNÁNDEZ, Emilio (1984): «Sobre dequeísmo», Revista de Filología Románica 2: 239-248.

RABANALES, Ambrosio (1974): «Queísmo y dequeísmo en el español de Chile», en Estudios filológicos

y lingüísticos. Homenaje a Ángel Rosenblat, Caracas: Instituto Pedagógico, pp. 413-444.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1979): Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid:

Espasa Calpe.

TRES TESIS SOBRE EL DEQUEÍSMO 57

RUIZ, Simón (sin fecha). Análisis sociolingüístico del dequeísmo en el habla de Mérida, Caracas: Uni-

versidad Central de Venezuela. Disponible en Internet: http://jan.ucc.nau.edu/yyaz/

dequeísmoSimon.pdf.

SANKOFF, David (1988): «Sociolinguistics and syntactic variation», en F.J. Newmeyer, (ed.), Linguis-

tics: the Cambridge survey, IV. Language: The socio-cultural context, Cambridge: Cambridge

University Press, pp. 239-250.

SCHWENTER, Scott A. (1999): «Evidentiality in Spanish morphosyntax: a reanalysis of (de)queísmo»,

en M.J. SERRANO (ed.), Estudios de variación sintáctica, Madrid: Iberoamericana/Frankfurt

am Main: Vervuert, pp. 65-87.

SERRANO, María J. (1998): «Estudio sociolingüístico de una variante sintáctica: el fenómeno dequeísmo

en el español canario», Hispania 81: 392-405.

—— (1999): «Nuevas perspectivas en variación sintáctica», en M.J. SERRANO (ed.), Estudios de variación

sintáctica, Madrid: Iberoamericana/Frankfurt am Main: Vervuert, pp. 11-49.

05 (manuel almeida).pmd 57 09/11/2007, 9:05

También podría gustarte

- Informe FonoaudiológicoDocumento2 páginasInforme Fonoaudiológicoklaudiz_8989% (27)

- Guia Usuario TCVDocumento1 páginaGuia Usuario TCVKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Prueba 2º Medio Textos Expositivos e InformativosDocumento8 páginasPrueba 2º Medio Textos Expositivos e InformativosKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Texto Expositivo II MedioDocumento45 páginasTexto Expositivo II MedioKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Comunicado 2°medio Ay BDocumento1 páginaComunicado 2°medio Ay BKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Profesores Responsables de Registrar La Asistencia E MediaDocumento1 páginaProfesores Responsables de Registrar La Asistencia E MediaKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Texto Expositivo II Medio - PPTMDocumento30 páginasTexto Expositivo II Medio - PPTMKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

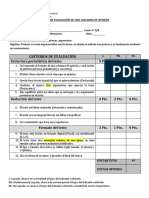

- Pauta de Evaluación - Columna de Opinión - 2º MedioDocumento2 páginasPauta de Evaluación - Columna de Opinión - 2º MedioKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Comunicación Prueba 2 MedioDocumento1 páginaComunicación Prueba 2 MedioKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- TEXTO EXPOSITIVO II MEDIO - PPTMDocumento15 páginasTEXTO EXPOSITIVO II MEDIO - PPTMKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Borrador Prueba II MedioDocumento4 páginasBorrador Prueba II MedioKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Prueba Yo Simio Primera ParteDocumento2 páginasPrueba Yo Simio Primera ParteKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- KuderDocumento12 páginasKuderKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- 1º Control de Lectura - 7º Básico - CómpliceDocumento4 páginas1º Control de Lectura - 7º Básico - CómpliceKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Prueba Cuento La Ovejita NegraDocumento2 páginasPrueba Cuento La Ovejita NegraKary Soto Palma100% (3)

- CONTROL de LECTURA - 2º Medio - El Retrato de Dorian GrayDocumento4 páginasCONTROL de LECTURA - 2º Medio - El Retrato de Dorian GrayKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- GUÍA DE EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA LITERAL C, S y ZDocumento4 páginasGUÍA DE EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA LITERAL C, S y ZKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Presentacion de Libro A EleccionDocumento2 páginasPresentacion de Libro A EleccionKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Guía de Ejercicios de Ortografía Literal C, S y ZDocumento4 páginasGuía de Ejercicios de Ortografía Literal C, S y ZKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Bertil Malmberg - La Cultura Colonial..Documento8 páginasBertil Malmberg - La Cultura Colonial..Kary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Vocabulario Fábula Rana Rupta Et BosDocumento1 páginaVocabulario Fábula Rana Rupta Et BosKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Guía Evaluada de Lectura Comprensiva 1º Medio - Pesadilla en AmarilloDocumento2 páginasGuía Evaluada de Lectura Comprensiva 1º Medio - Pesadilla en AmarilloKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- Texto Del Estudiante 2° Medio - Lenguaje y Comunicación 2016Documento416 páginasTexto Del Estudiante 2° Medio - Lenguaje y Comunicación 2016Kary Soto Palma80% (5)

- Guía Tipos de ConectoresDocumento4 páginasGuía Tipos de ConectoresKary Soto PalmaAún no hay calificaciones

- (328200604) Ejercicios Sobre Familias Léxicas o de PalabrasDocumento3 páginas(328200604) Ejercicios Sobre Familias Léxicas o de PalabrasKary Soto Palma100% (1)

- La Oración, Sujeto y PredicadoDocumento4 páginasLa Oración, Sujeto y PredicadoJoseAún no hay calificaciones

- Analisis de Las OracionesDocumento6 páginasAnalisis de Las OracionesJami VargasAún no hay calificaciones

- Taller de Superación Lengua Castellana Septimo Primer PeriodoDocumento9 páginasTaller de Superación Lengua Castellana Septimo Primer PeriodoMONOAún no hay calificaciones

- Semana 6Documento28 páginasSemana 6Margiori GianellaAún no hay calificaciones

- Sesión 22, 23 y 24-Textualización y Revisión Del Texto-Técnicas de Autorregulación Del TextoDocumento24 páginasSesión 22, 23 y 24-Textualización y Revisión Del Texto-Técnicas de Autorregulación Del TextoYarumy PradaAún no hay calificaciones

- Fernando Cuetos Vega: Universidad de OviedoDocumento10 páginasFernando Cuetos Vega: Universidad de OviedoINFO. KLOGOPEDAAún no hay calificaciones

- Guía de Inglés Instrumental-2do Lapso - Periodo 2023Documento23 páginasGuía de Inglés Instrumental-2do Lapso - Periodo 2023Naara Bolívar FonsecaAún no hay calificaciones

- 1 Quevedo y La CríticaDocumento21 páginas1 Quevedo y La CríticatamaraAún no hay calificaciones

- Clases de Palabras - Capitulo 3 Di TullioDocumento6 páginasClases de Palabras - Capitulo 3 Di TullioEliana Lucero Walter0% (1)

- Lenguaje UGDocumento21 páginasLenguaje UGDaniela Mendoza100% (1)

- SINTAXISDocumento18 páginasSINTAXISDiana 7Aún no hay calificaciones

- El Párrafo Es La Mínima Unidad de Redacción Que Explica y Desarrolla El Significado de Una IdeaDocumento3 páginasEl Párrafo Es La Mínima Unidad de Redacción Que Explica y Desarrolla El Significado de Una IdeaAndrés UzcáteguiAún no hay calificaciones

- 2° Quincena - Gramática - 3° AÑODocumento12 páginas2° Quincena - Gramática - 3° AÑOMagaly triunfadores marchanAún no hay calificaciones

- Cohecion TextualDocumento15 páginasCohecion TextualWeltran SenchuAún no hay calificaciones

- Cuadernillo Sintaxis Oracion SimpleDocumento24 páginasCuadernillo Sintaxis Oracion SimplestykixsAún no hay calificaciones

- Nombrar y PredicarDocumento64 páginasNombrar y PredicarSol Luna BulaciooAún no hay calificaciones

- La Oración Simple y Sus Elementos.Documento26 páginasLa Oración Simple y Sus Elementos.Luis Bolaños100% (2)

- Examen de Español RosannaDocumento38 páginasExamen de Español RosannaLuzsilenny Peña RodriguezAún no hay calificaciones

- PALOMAR TOLAMBO, AGUSTÍN - La Estructura Modal de La Realidad PDFDocumento36 páginasPALOMAR TOLAMBO, AGUSTÍN - La Estructura Modal de La Realidad PDFGastón G. FernándezAún no hay calificaciones

- Guia 5Documento18 páginasGuia 5centro de educacion laboralAún no hay calificaciones

- Lectores Competente Grado 7 SIHDocumento81 páginasLectores Competente Grado 7 SIHJuan Fernando Perea100% (3)

- Voz Activa y Voz Pasiva en InglésDocumento7 páginasVoz Activa y Voz Pasiva en InglésmaryleoAún no hay calificaciones

- La ComaDocumento10 páginasLa ComaJuan Garcia SuarezAún no hay calificaciones

- Valor Estructural de La Lengua 3Documento8 páginasValor Estructural de La Lengua 3Franchesca MèndezAún no hay calificaciones

- Plan L6 U5Documento17 páginasPlan L6 U5Luis Alexander Terán AndradeAún no hay calificaciones

- Propuesta de Intervención AfasiaDocumento13 páginasPropuesta de Intervención AfasiaJohana RealAún no hay calificaciones

- ActividadDocumento8 páginasActividadEsteban RodriguezAún no hay calificaciones

- ORACIONDocumento13 páginasORACIONYris Rogelia Perez DelgadoAún no hay calificaciones

- Sujeto y Predicado Complementodirecto e IndirectoDocumento3 páginasSujeto y Predicado Complementodirecto e IndirectoCarla Fran Silva100% (1)