Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

FCE Gaceta Septiembre - 2014 PDF

FCE Gaceta Septiembre - 2014 PDF

Cargado por

TALOVINOTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

FCE Gaceta Septiembre - 2014 PDF

FCE Gaceta Septiembre - 2014 PDF

Cargado por

TALOVINOCopyright:

Formatos disponibles

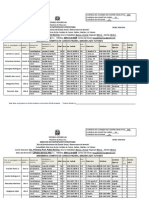

D E L F OND O D E C U LT U RA E CONMI C AS E P T I E MB R E D E 2 01 4

525

80 aos:

cumplir

cumpliendo

Segn Alfonso Reyes,

la labor editorial de los primeros aos

del Fondo de Cultura Econmica

produjo, en trminos platnicos,

un autntico "banquete"

JAVI ER GARCI ADI EGO

Adems

LIBROS

QUE HACEN

CRECER

2 S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4

Jos Carreo Carln

DI RECTOR GENERAL DEL FCE

Toms Granados Salinas

DI RECTOR DE LA GACETA

Javier Ledesma

JEFE DE REDACCI N

Ricardo Nudelman, Martha Cant,

Adriana Konzevik, Susana Lpez,

Alejandra Vzquez

CONSEJO EDI TORI AL

Len Muoz Santini

ARTE Y DI SEO

Andrea Garca Flores

FORMACI N

Ernesto Ramrez Morales

VERSI N PARA I NTERNET

Alma Meza

ASI STENTE EDI TORI AL

Impresora y Encuadernadora

Progreso, sa de cv

I MPRESI N

EDI TORI AL

Suscrbase en

www.fondodeculturaeconomica.com/editorial/laGaceta/

lagaceta@fondodeculturaeconomica.com

www.facebook.com/LaGacetadelFCE

La Gaceta del Fondo de Cultura Econmica

es una publicacin mensual editada por el Fondo de Cultura Econmica, con domicilio en Carretera Picacho-Ajusco 227,

Bosques del Pedregal, 14738, Tlalpan, Distrito Federal, Mxico. Editor responsable: Toms Granados Salinas. Certicado

de licitud de ttulo 8635 y de licitud de contenido 6080, expedidos por la Comisin Calicadora de Publicaciones y Revistas

Ilustradas el 15 de julio de 1995. La Gaceta del Fondo de Cultura Econmica es un nombre registrado en el Instituto Nacional

del Derecho de Autor, con el nmero 04-2001-112210102100, el 22 de noviembre de 2001. Registro Postal, Publicacin

Peridica: pp09-0206. Distribuida por el propio Fondo de Cultura Econmica. ISSN: 0185-3716

FOTOGRAF A DE PORTADA: LEN MUOZ SANTI NI

525

E

l prximo 3 de septiembre habrn pasado ochenta

aos de que se rm el documento por el cual,

formalmente, el Fondo de Cultura Econmica sera

inventado. Como tantas efemrides, esa fecha es

slo un smbolo, pues, por un lado, los planes para

poner delante de los estudiantes de economa textos

que contribuyeran a su formacin acadmica datan

de tiempo atrs y, por otro, los primeros ejemplares

en los que aparece el nombre del fce slo se

produjeron al ao siguiente. As, en sentido estricto,

aparte de poner un poco de tinta en unos papeles, nada ocurri ese

veraniego viernes de 1934. He ah un inesperado ejemplo de eso que

llamamos efecto mariposa: en el trivial acto en que se constituy el mal

denominado Fondo recurdese que Daniel Coso Villegas tena en mente

algo que en ingls habra sido Trust Fund for Economic Learning y no el

afortunado disparate con que vino a bautizarlo se engendr una

emocionante revolucin intelectual.

Como dijo Emigdio Martnez Adame 45 aos despus, el nacimiento de

la institucin fue algo que peda la poca: tras la dolorosa crisis de 1929,

con una conanza plena en el poder de la economa para enfrentar los los

de un pas ya pacicado pero an pobrsimo, con la efervescencia de la

reforma agraria el ejido se entronizara en los aos treinta como factor de

desarrollo rural , estaban dadas las circunstancias para asumir un

compromiso modesto que pronto se extendera hacia muchas otras

disciplinas hasta lograr, en palabras del propio Coso Villegas, hacer del

Fondo una editorial de enorme prestigio, que prest un servicio sealado a

la educacin y la cultura de Mxico y de todos los pases de habla hispana.

Este nmero de La Gaceta, revista que tambin en septiembre festeja su

propio aniversario Arnaldo Orla Reynal la fund en 1954 , muestra

cmo el Fondo procura cumplir aos cumpliendo los objetivos que lo

hicieron nacer. En estas pginas se abordan diversos proyectos con los que

estamos raticando los deseos de quienes, con magros 22 mil pesos de

aportacin inicial, emprendieron una tarea visionaria. Por ejemplo, la

intencin de acercar el saber universal al pblico lego o los estudiantes que

se inician en tal o cual disciplina se rearma con el relanzamiento de la

coleccin Breviarios, comentada en estas pginas por quien encabez la

institucin entre 2009 y 2013. Pase el lector a nuestra esta y diga si

estamos cumpliendo.W

80 aos:

cumplir cumpliendo

Me llamo Hokusai

Brevemente:

los Breviarios

J OAQU N DI EZ - CANEDO

Archivo abierto

YAEL WEI S S

PHU, el americano

hispnico

ADOL FO CAS TAN

Marx, Weber

y los exiliados espaoles

en el Fondo

JAVI ER GARCI ADI EGO

Sobre el papel

NI CHOL AS A. B AS B ANES

Reinventar la edicin

J ES S R. ANAYA ROS I QUE

La poesa

de Toms Segovia

J OS MAR A ES P I NAS A

CAPITEL

NOVEDADES

Juguemos juntos!

J OL L E TURI N

Cmo los libros hacen

crecer a los chicos

y a los grandes

S OCORRO VENEGAS

S EP TI EMB RE DE 2 0 1 4

3

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

1 8

2 0

2 0

2 2

2 3

I

lu

s

t

r

a

c

i

n

: J

E

S

S

S

I

L

V

A

H

E

R

Z

O

G

,

L

U

I

S

A

L

A

M

I

N

O

S

,

J

O

A

Q

U

N

D

E

Z

-

C

A

N

E

D

O

,

M

I

G

U

E

L

P

R

I

E

T

O

,

S

I

N

D

U

L

F

O

D

E

L

A

F

U

E

N

T

E

Y

J

U

L

I

N

C

A

L

V

O

.

J

O

S

M

O

R

E

N

O

V

I

L

L

A

,

1

9

5

1

S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4 3 3

POES A

Ganador del Premio de Poesa Aguascalientes de este ao, Me llamo Hokusai

es tan atpico como sustancioso: entre ensoaciones loscas y una fragmentaria

profusin de imgenes y evocaciones orientales bien pueden irrumpir los ms inopinados

retazos de prosa una historia clnica o una nota de la BBC. El mundo entero

parece caber en este poemario. Sirva esta muestra mnima

como obertura a nuestros festejos

Los ahogados son azules y bellos.

Slo una vez mi padre dijo eso.

Mi padre me hered este color de ojos: azul para mirar el mar de cerca, para

no temerle, para sobrevivir.

[]

Escchame, no vuelvo a repetrtelo: le temes a lo que no conoces.

Mralo bien. Si te da miedo, dibjalo. Pinta una ola tan grande como la que

temes.

Recuerda ese paisaje con el Monte Fuji al fondo, cerca de Kanagawa. Slo

una vez haz visto esa imagen y no la olvidas. Pinta una embarcacin o algo

que siga a flote a pesar de las olas. El Ukiyo-e son las pinturas del mundo

flotante. No hay casualidad en esto.

La leccin de hoy: todos los ahogados deben flotar para llegar a ser bellos y

azules.

[]

Aqu nadie sabe nada de nada. Slo especulaciones.

Para empezar, un cuerpo no flota de inmediato tras su muerte. El punto es

desmentir a tu padre.

Un cuerpo slo flota despus de que se hunde y el agua ha colmado sus

pulmones. Entonces, slo entonces, el cuerpo se descompone y produce

metanos y otros gases para salir a flote. Sin embargo, esto no dura: pues el

cuerpo nuevamente regresa al fondo del mar. se es su trabajo: el trabajo de

un muerto es hundirse, en la tierra o el agua o en el vientre de mquinas que

lo calcinen con su fuego.

Slo despus de gastar la ltima gota de su aire nace un muerto.

He aqu la leccin de esta clase: todo muerto precisa de tiempo

y disciplina para serlo.W

I. LA GRAN OLA DE KANAGAWA PUDO SER LA OLA QUE ARRASTR

EL CADVER DE UN MARINERO A LAS COSTAS DE HAWI EN 1982

O LA MISMA QUE SACUDI UN BUQUE CARGUERO ZARPADO DE HONG

KONG DEJANDO A LA DERIVA UN CONTENEDOR CON PATITOS

DE PLSTICO PARA JUGAR EN LA BAERA O LA MISMA

QUE TEMA PUDIERA AHOGARME DURANTE

MIS CLASES DE NATACIN

(TRES FRAGMENTOS DE LA PRIMERA ESTANCIA)

CHRI S TI AN P EA

a

4 S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4

F

o

t

o

g

r

a

f

a

s

:

F

O

N

D

O

D

E

C

U

L

T

U

R

A

E

C

O

N

M

I

C

A

.

I

C

O

N

O

G

R

A

F

A

a

S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4 5

DOSSI ER

Con libros, unos nuevos

y otros no tanto, queremos cumplir

cumpliendo. 80 Breviarios vuelven

a la arena comercial, reaparecen unas

lcidas conferencias de Henrquez

Urea, rastreamos la llegada a nuestro

catlogo de Marx y Weber. Y tambin

damos pasos hacia lo desconocido, con

una ventana informtica al archivo

histrico del Fondo y una propositiva

obra sobre la edicin digital. Hay

adems un tratado personalsimo

sobre el soporte por excelencia para

la escritura, la suma potica de uno

de los exiliados transterrados en Mxico

y un original estudio sobre los libros

que hacen crecer a los nios

80 aos:

cumplir

cumpliendo

a

6 S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4

80 AOS: CUMPLI R CUMPLI ENDO

F

o

t

o

g

r

a

f

a

:

A

R

C

H

I

V

O

F

C

E

L

a promesa contenida en la cuarta de

forros de la coleccin Breviarios del

Fondo de Cultura Econmica, repeti-

da durante muchos aos en cada uno

de los tomos, es redonda: tener los

Breviarios es tener la universidad en

casa:

El Fondo de Cultura Econmica aspira a formar con

estos Breviarios la base de una biblioteca que lleve la

universidad al hogar, poniendo al alcance del hombre

o la mujer no especializados los grandes temas del co-

nocimiento moderno. Redactados por especialistas

de crdito universal, cada uno de estos Breviarios

constituir un tratado sumario y completo sobre la

materia que anuncie su ttulo; en su conjunto, cuida-

dosamente planeado, formarn esa biblioteca de con-

sulta y orientacin que la cultura de nuestro tiempo

hace indispensable. Arte; ciencias sociales; ciencia y

tcnica; literatura; religin y filosofa; historia.

Poco ms dice la nota de El Noticiero Bibliogrco

antecedente de esta Gaceta de noviembre de

1948, que anuncia el plan editorial inmediato y la pu-

blicacin de los dos primeros ttulos de la coleccin:

Historia de la literatura Griega, del helenista oxonia-

no Cecil Maurice Bowra, traducido personalmente

por Alfonso Reyes, y La inquisicin espaola, del hoy

olvidado Arthur Stanley Turberville, en traduccin

del jurista toledano Javier Malagn Barcel al ali-

mn con su mujer, Helena Perea, ambos refugiados

en Mxico luego de ser echados de Espaa apenas

terminada la Guerra Civil. Al igual que estos dos

ejemplos, detrs de cada Breviario hay una historia,

pero apenas habr espacio para ocuparse de la histo-

ria colectiva.

No hace falta detenerse en la centralidad de la

idea de un repertorio ordenado y sucinto del conoci-

miento universal para la cultura occidental. Hasta el

ltimo cuarto del siglo pasado slo poda tener cabi-

da en los libros y encontr una de sus modalidades

ms poderosas en la Encyclopdie y su numerosa des-

cendencia. La otra modalidad han sido las coleccio-

nes temticas de divulgacin del conocimiento,

como los Breviarios. En su texto para el catlogo ge-

neral publicado en ocasin del 20 aniversario del

Fondo, aunque sali de la imprenta en junio de 1955,

el lsofo argentino Francisco Romero les encuen-

tra a los Breviarios algunos antecedentes: en Alema-

nia, la serie Kultur der Gegenwart (Cultura contem-

pornea) o Aus Natur und Geisteswelt (Del mundo

natural y espiritual) editadas en Leipzig por la casa

Teubner, o la Jedermanns Bcherei (Biblioteca para

todos), de la muy antigua casa Hirt, de Breslau, todas

ellas desaparecidas en los aos veinte del siglo pasa-

do; en el campo francfono, la Collection Payot, de la

que hoy se encuentran muy escasas referencias; en

nuestra lengua, la Coleccin Labor (Biblioteca de

Iniciacin Cultural), de la editorial barcelonesa ho-

mnima fundada en 1915. Jos Alvarado, en una nota

para La Gaceta, de 1970, recuerda tambin la colec-

cin de monografas de la Revista de Occidente, de Or-

tega y Gasset: Nuevos hechos, nuevas ideas, de los

aos veinte. Cabra aadir a ellas la clebre Que sais-

je? francesa, iniciada por Paul Angoulevent en Pars

durante la ocupacin nazi para convertirse en la co-

leccin emblemtica de las Presses Universitaires de

France (puf) hasta la fecha, y desde luego la colec-

cin Austral, editada por Espasa Calpe Argentina,

cuyos primeros ttulos salieron de prensas en 1937,

aunque en sta el nfasis est puesto ms en la nmi-

na de autores que en el conjunto de temas.

La novedad de los Breviarios entonces no fue tan-

to la originalidad de la idea, aunque el nombre no po-

da ser ms atinado; ms bien fue la noticia de que el

Fondo, una casa editorial mexicana, haba alcanzado

una madurez y una estabilidad econmica que la

animaron a plantearse un proyecto muy ambicioso.

Fue una apuesta arriesgada, pues todas las caracte-

rsticas editoriales tamao bolsillo, papel semibi-

blia, encuadernado en tapa dura forrada en tela con

Brevemente:

los Breviarios

J OAQU N D EZ - CANEDO

ART CULO

Hay un nombre rmemente grabado en la memoria

de muchos de nuestros lectores: el de la coleccin Breviarios,

ese generoso esfuerzo por poner al alcance de los no especialistas

el saber universal. Al cumplir 80 aos el Fondo relanzar otros

tantos ttulos de esta serie. Aqu, quien encabez la institucin

entre 2009 y 2013 hace un original, minucioso retrato

de sus temas y sus traductores

a

S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4 7

80 AOS: CUMPLI R CUMPLI ENDO

BREVEMENTE: LOS BREVARI OS

lomo redondo, con estampados en la tapa y el lomo,

camisa de papel impresa a dos tintas ; todas, salvo

el tamao, eran propias de una edicin cara. Los pre-

cios bajos tendran que ser consecuencia de una cir-

culacin importante: los tirajes de los primeros Bre-

viarios fueron de diez mil ejemplares. Se pensaba en

el mercado sudamericano: el Fondo haba estableci-

do ya su primera cabeza de playa en Amrica Latina,

en Buenos Aires. El Fondo, queda claro, conaba en

s mismo. Para los Breviarios se idearon ms tarde

modalidades especiales de comercializacin: cuando

se juntaron sucientes volmenes publicados, se

ofreci la coleccin completa de los primeros 200,

junto con un pequeo librero, que poda ser liquida-

da en abonos.

Se puede intentar atrapar la aportacin y la diver-

sidad de los Breviarios en muchas redes conceptua-

les. Jos Alvarado, en la nota mencionada, propone

la siguiente: Los Breviarios reunidos constituyen la

explicacin del universo, del electrn a la galaxia, del

ncleo de la clula a la estructura, las caractersticas

y las fronteras de la sociedad. Y, al mismo tiempo, su

historia, con el principio de sus antecedentes csmi-

cos y el horizonte de sus ensueos poticos.

Con los diez nuevos ttulos que se anuncian, los

Breviarios estn a punto de sumar 600. Qu aspec-

to tiene este corpus editorial cuyo primer ttulo se

public hace 65 aos? Los 587 libros publicados has-

ta 2014 siendo el ltimo [al cierre de esta edicin]

La tragedia griega. Una introduccin, de la profesora

de letras clsicas Ruth Scodel, del departamento de

Letras Clsicas de la Universidad de Michigan fue-

ron escritos por 514 autores; hay 463 que tienen un

solo ttulo y 125, dos o ms. El que ms ttulos tiene es

Gaston Bachelard, no el ms fcil de los autores, con

9; casi todos sus libros sobre la potica y los sueos

estn recogidos en los Breviarios. Le sigue el histo-

riador italiano Armando Saitta (1919-1991), de quien

se tradujeron sus guas crticas a los periodos can-

nicos de la historia, con 5 ttulos. Hay tres autores

con cuatro ttulos: el fsico y astrnomo ruso George

Gamow (1904-1968) con sus libros de divulgacin de

la fsica; el politlogo italiano Norberto Bobbio

(1909-2004) con dos de sus obras fundamentales: Es-

tado, gobierno y sociedad: Por una teora general de la

poltica y Liberalismo y democracia (los dos traduci-

dos por Jos Fernndez Santilln), adems de El exis-

tencialismo y Perl ideolgico del siglo XX en Italia, y el

lsofo mexicano Mauricio Beuchot, con sendos li-

bros sobre semitica y hermenutica, y dos historias:

de la losofa medieval y de la losofa del lenguaje.

De los 587 ttulos publicados, solamente 75 fueron

escritos originalmente en espaol: un 13 por ciento;

en ingls, un 48 por ciento, casi la mitad; en francs,

un 27, ms de la cuarta parte; en alemn, un 8 y en

italiano un 3; hay dos ttulos que vienen del portu-

gus, uno del holands (Ararat, de Frank Wester-

man) y uno del ruso (Los problemas de la potica de

Dostoievski, del formalista ruso Mijal Bajtn). Sor-

prende lo que parece falta de inters en el mbito

hispnico por escribir obras de divulgacin del cono-

cimiento especializado y todo indica que, al menos

en Mxico, seguir siendo el caso pues los sistemas

de estmulos a la productividad de los investigadores

mexicanos desalientan esta valiosa aportacin de los

especialistas. La ingente tarea de traduccin fue

acometida por 255 traductores; 178 tradujeron un

solo ttulo, 65 entre dos y cinco ttulos, y los restan-

tes 12, ms de cinco obras el que menos.

Esta estadstica es reveladora tambin de

la condicin del traductor en Mxico: no

hay quien pague su prestigio; eran y son

todava contados los que pueden dedicar-

se profesionalmente a esta tarea, que pa-

reciera tener el resignado motivo del puro

gusto.

A la cabeza de los traductores de los

Breviarios est Juan Jos Utrilla, quien

luego se encargara de la asignacin de las

traducciones a los colegas, ya como cola-

borador del Fondo. Utrilla ha traducido 53

Breviarios, ms del 10 por ciento; entre

sus traducciones destaca Pensadores ru-

sos, del intrincado sir Isaiah Berlin. Otros

tres traductores renen ms de diez obras:

Francisco Gonzlez Aramburo (17), que

tradujo El pensamiento salvaje y El tote-

mismo en la actualidad, de Claude Lvi-

Strauss; Stella Mastrangello (15), que tra-

dujo las historiografas de Saitta, y Juan

Almela (13). Curiosamente, este ltimo no

tradujo ningn libro del alemn, lo que habra cabi-

do suponer luego de leer su encomio del famoso dic-

cionario de Tolhausen; pero suya es la voz de Mr.

Tompkins, el personaje de Gamow, y la del llogo y

crtico suizo Albert Bguin (1901-1957). Interesante

resulta tambin saber que Bachelard tiene seis tra-

ductores, entre ellos la poeta vasca Ernestina de

Champourcn (1905-1999), esposa de Juan Jos Do-

menchina, llegada junto con l a Mxico en 1939 por

invitacin de Alfonso Reyes, y la escritora uruguaya

Ida Vitale. Entre los traductores incidentales hay o

hubo numerosos escritores e intelectuales: Alfonso

Reyes tradujo dos libros adems del de C. M. Bowra;

Samuel Ramos, Arte y poesa, de Martin Heidegger,

en 1958; Alejandro Rossi, la Historia de la astronoma

de Giorgio Abetti, en 1956; Augusto Monterroso,

Poesa de nuestro tiempo, del tambin traductor in-

gls John Michael Cohen (1903-1989), en 1963; Jorge

Aguilar Mora tradujo tres ttulos, entre ellos el ar-

duo Heidegger, de George Steiner; Juan Jos Arreola,

El arte teatral, de Baty y Chavance, y El arte religioso

del siglo XII al XVIII, de Emile Mle, ambos del francs;

Max Aub encontr para el libro de Maurice Halbwa-

chs Analyse des mobiles dominantes qui orientent

lactivit des individus dans la vie sociale el ms eco-

nmico ttulo de Las clases sociales; Jorge Hernn-

dez Campos, que tradujo cuatro obras, verti con au-

toridad el ttulo de una de ellas como Ricardo Wag-

ner. No puede dejar de mencionarse a los traductores

fundadores, muchos de ellos exiliados espaoles:

Jos Gaos, Eugenio maz, Mariana Frenk, Aurelio

Garzn del Camino, Eli de Gortari, Wenceslao Ro-

ces. Si a los Breviarios se aaden las traducciones

para otras colecciones del Fondo, se comprende por

qu en el mbito editorial hispanoparlante ha sido

escuela y ejemplo de la traduccin.

Por lo que toca al rango temtico de los Brevia-

rios, las seis reas concebidas originalmente, cada

cual distinguida por un color: arte (violeta); ciencias

sociales (azul); ciencia y tcnica (amarillo); litera-

tura (naranja); religin y losofa (rojo);

historia (verde), crecieron a las 12 que ac-

tualmente consigna el catlogo (a conti-

nuacin de las cuales se apunta entre pa-

rntesis el nmero de ttulos y su contri-

bucin porcentual): losofa (129/22%);

historia (94/16%); literatura (92/16%);

ciencia y tecnologa (84/14%); arte (50/9%);

sociologa (41/7%); psiquiatra y psicolo-

ga (31/5%); poltica (22/4%); economa

(17/3%); antropologa (16/3%); derecho

(6/1%), y educacin y pedagoga (5/1%).

Hay 33 Historias de, y 27 ttulos ms que

contienen la palabra historia, entre ellas

los dos volmenes de la muy solicitada

Historia de la locura en la poca clsica, de

Michel Foucault, traducida por Juan Jos

Utrilla; hay historias previsibles, como la

de los rabes, el ocano ndico o la medi-

cina, pero hay otras menos evidentes,

como la de la percepcin burguesa, del

historiador marxista Donald M. Lowe, o

Eva: la historia de una idea, de John A.

Phillips, por ejemplo. Hay 24 Introducciones a y 12

ttulos ms que contienen la palabra introduccin,

entre ellos algunos de gran venta como la Introduc-

cin a la historia, de Marc Bloch, traducido por Pablo

Gonzlez Casanova con el auxilio de Max Aub, la In-

troduccin a las doctrinas poltico-econmicas, de

Walter Montenegro, que bsicamente debe el re-

cuerdo de su paso por el mundo a este libro, o El len-

guaje: introduccin al estudio del habla, del lingista

Edward T. Sapir, traducido por el impecable binomio

Margit Frenk/Antonio Alatorre; pero hay tambin

alguna introduccin ms bien excntrica, como la

Introduccin a la saudade, de Dalila Pereira da Costa

y Pinharanda Gmez. Hay apenas siete Qu es, en-

tre los que estn Qu son los valores?, del lsofo ar-

gentino Risieri Frondizi; Qu es el hombre? del l-

sofo viens Martin Buber (1878-1965), y Qu es una

ley de la naturaleza?, del premio Nobel de fsica

Erwin Schrdinger. Los dos primeros estn entre los

Breviarios ms vendidos de todos los tiempos (aun-

que hay que decir que son tambin de los primeros

en su primer sentido). Parecera, por ello, recomen-

dable buscar ms historias, ms introducciones y

ms obras tituladas Qu es, no?

Hay entre los Breviarios un nmero importante

de biografas o acercamientos a la vida y la obra de

gente clebre. En la serie de losofa: Schopenhauer,

Nietszche (de Henri Lefevre), Jos Ortega y Gasset

(de Alejandro Rossi, Fernando Salmern, Luis Villo-

ro y Ramn Xirau), Norberto Bobbio, Ramon Llull (de

Joaqun Xirau), Heidegger ( de G. Steiner), Pascal

(de A. Bguin), Montesquieu (de Jean Starobinski),

Confucio, Husserl, Kant (de Ernst Cassirer); en his-

toria: Toms Moro, Luis II de Baviera, Carlomagno,

Hernn Corts (la versin abreviada de Jos Luis

Martnez), Marco Polo, Erasmo y Lutero (de Lucien

Fevre); en literatura hallamos a Eurpides, Lautra-

mont (de Bachelard), Joyce, Goethe (la Trayectoria

de Goethe, de Reyes), el Balzac de Jaime Torres Bo-

det, J. R. R. Tolkien, B. Traven, Sade, T. S. Eliot (de jo-

ven), Michelet (de Roland Barthes), Proust, Bertolt

Brecht, Grard de Nerval, Beckett, George Bernard

Shaw, Flaubert, Stendhal y el propio Barthes; en pol-

tica, Maquiavelo; en psiquiatra y psicoanlisis, Jean

Piaget; en sociologa, Karl Manheim y Georg Simmel;

en antropologa, Claude Lvi-Strauss; en arte, Bach,

Chopin (de Jess Bal y Gay), el Orozco de Luis Cardo-

za y Aragn, Chaplin, Verdi, Ricardo Wagner, Leo-

nardo y Beethoven (de Max Steinitzer); en ciencia y

tecnologa, Lamarck y Newton. 51 personajes en to-

tal; ninguna mujer (salvo Eva, como idea, como ya se

apunt).

Este muestreo de los Breviarios no puede pasar

por alto a los ms vendidos, aunque sean slo los cin-

co primeros: La estructura de las revoluciones cient-

cas (1 edicin, 1971), de Thomas S. Kuhn, La Edad

Media (1949), del historiador argentino Jos Luis

Romero, La potica del espacio (1965), de Bachelard,

la Historia de la locura. . . de Foucault (1967), y Cmo

escuchar la msica, de Aaron Copland (1955).

Los Brevarios han tenido dos grandes pocas. La

primera abarca los primeros 17 aos de la coleccin.

Se dira que fue la nia de los ojos de Arnaldo Orla,

quien no se priv del gusto de traducir uno: Pensa-

miento y religin en el Mxico antiguo, de la arquelo-

ga Laurette Sjourn, quien fuera su pareja, escrito

originalmente en ingls con el ttulo Burning Water:

Thought and Religion in Ancient Mexico. Hasta 1965,

cuando Orla es echado del Fondo con el pretexto de

la publicacin de Los hijos de Snchez, de Oscar

Lewis, se haban publicado 190 Breviarios: ms de

diez cada ao. La otra poca es la dcada de los

ochenta. Detrs de esta segunda ola de entusiasmo

por los Breviarios est Jaime Garca Terrs, director

del Fondo entre 1982 y 1988, hombre de intereses

universales. En esos diez aos se publicaron 212

Breviarios, ms de 20 por ao. Entre la Wikipedia y

los manuales especializados, sigue habiendo necesi-

dad de monografas de divulgacin sobe los nuevos

temas y los temas de siempre. Inmejorable manera

de celebrar el 80 aniversario del Fondo el relanza-

miento de los Breviarios que se ha anunciado, con 70

reediciones y 10 nuevos ttulos.W

Joaqun Dez-Canedo ores fue director general

del Fondo de 2009 a 2013.

INTRODUCCIN

A LA TRAGEDIA

GRIEGA

RUTH S CODEL

breviarios

Traduccin de Emma

Julieta Barreiro

1 ed., 2014; 332 pp.

978 607 16 2015 6

$140

Los Breviarios reunidos

constituyen la explicacin

del universo, del electrn

a la galaxia, del ncleo

de la clula a la estructura,

las caractersticas y las

fronteras de la sociedad.

Y, al mismo tiempo,

su historia, con el principio

de sus antecedentes

csmicos y el horizonte

de sus ensueos poticos.

a

8 S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4

I

lu

s

t

r

a

c

i

n

:

P

O

R

T

A

D

A

D

E

L

A

A

P

P

A

R

C

H

I

V

O

A

B

I

E

R

T

O

Archivo abierto:

80 aos del FCE

YAEL WEI S S

RESEA

a

S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4 9

80 AOS: CUMPLI R CUMPLI ENDO

B

asta con seguir las instruccio-

nes del agente de seguridad

para llegar a una pequea o-

cina, un poco aislada del resto

del edicio de la carretera Pi-

cacho-Ajusco, donde Antonie-

ta Rojas conrma: S, aqu es

el archivo. El archivo en s, lo

sabrs despus, se acomoda en

unos pequeos cuartos, como

celdas de una colmena, situados detrs de la ocina

que Antonieta y su equipo comparten con los choferes

del Fondo; algunos expedientes, los menos, se apilan

en un almacn adjunto a la biblioteca donde pelean

por el espacio con los productos de intendencia. Te

irs compenetrando con el sistema geogrco de este

archivo, y un da sabrs que existen ms archivos y

ms cajas, con manuscritos originales, en el almacn

de San Lorenzo Tezonco, gigantesco bodegn indus-

trial donde reposan tambin millones de libros.

Este archivo resguarda, adems de los manuscritos

originales, la correspondencia de la casa editora con

sus autores y colaboradores a lo largo de ochenta aos

de trabajo. Para quienes las escribieron y recibieron,

las misivas se circunscriban a la actualidad ms in-

mediata de la edicin, impresin y circulacin de los

libros. En cambio, quien las relee hoy puede sonrer,

como un dios todopoderoso que ve el futuro, ante la

carta en la que Octavio Paz se compromete a pagar

una parte de la impresin de Libertad bajo palabra, o

cuando Joaqun Dez-Canedo, muy corts, explica a

Alejo Carpentier los obstculos nancieros que impo-

sibilitan la publicacin de El reino de este mundo, no

slo en el Fondo sino en Mxico entero. El lector ac-

tual podr sentir impotencia al descubrir la carta en

que Arnaldo Orla asegura a Oscar Lewis que no ha-

br ningn problema con la publicacin de Los hijos

de Snchez, en la ignorancia de que eso provocara su

destitucin como director del Fondo. Podr tambin

advertir los aos que han transcurrido desde el mo-

mento en que Orla anuncia un rcord de velocidad:

la imprenta entreg un libro en 17 das! O bien cuan-

do hubieron de grabarse a mano los smbolos necesa-

rios para imprimir Lgica matemtica de Jos Ferra-

ter Mora, e insertarlos uno por uno en las galeradas de

metal. Le parecer mentira que no podan enviarse

los libros del Fondo a Espaa sino a travs de una

complicada triangulacin a travs de Argentina, debi-

do a problemas diplomticos, y que se demoraban en

el viaje unos seis meses, o que Juan Rulfo y Carlos

Fuentes estuvieron censurados por la dictadura del

general Franco. Como de otro mundo le resultarn los

sufrimientos de la primera gerente del Fondo en Chi-

le, Mara Elena Satostegui, en sus esfuerzos por ex-

portar cido brico y salitre para compensar la im-

portacin de libros, en un sistema de sustituciones

que an existe, un poco distinto, en Argentina.

Archivo abierto es una suerte de quintaesencia del

archivo del fce, un concentrado de las cartas ms

signicativas y de algunos documentos complemen-

tarios que repasan la historia de la prestigiosa casa

editorial mexicana y, por la misma ocasin, la del li-

bro en Hispanoamrica: sus autores, su hechura, su

camino hasta las manos del lector.

LOS PERSONAJES Y LA ACCIN

El primero que sale al encuentro de quien consulta Ar-

chivo abierto, es Daniel Coso Villegas, quien se arma

como el personaje principal e iniciador de la corres-

pondencia ocial del Fondo. De 1937 a 1940, se dedica

a organizar las colecciones de la casa Economa, So-

ciologa, Historia, Poltica y derecho pero en 1941

emprende su gran saga americana con un viaje de tra-

bajo por las principales capitales del continente. Su

objetivo, aparte de reforzar la presencia internacional

del Fondo en libreras, es iniciar una o varias coleccio-

nes con la participacin de los intelectuales de cada

pas latinoamericano. sa es la buena nueva que trae

consigo durante su viaje y que va repartiendo por el

continente. El contenido de estas colecciones no se en-

cuentra an denido, tampoco su desarrollo, pero s lo

est su carcter colectivo y su llamado a la colabora-

cin internacional. Coso Villegas dialoga con Maria-

no Picn-Salas y Arturo Uslar Pietri en Caracas, con

Amanda Labarca en Santiago de Chile y con hasta

cuarenta intelectuales reunidos en Buenos Aires para

enterarse del plan: Jorge Luis Borges, Mara Rosa Oli-

ver, Amado Alonso, Jos Luis Romero, Francisco Ro-

mero, Ezequiel Martnez Estrada, Raimundo Lida y

un gran cortejo de nombres ms. Cuando el director

del Fondo vuelve a Mxico ya tiene nombre para la pri-

mera coleccin americana, Tierra Firme, y lo esperan

en su ocina las primeras cartas de los autores contac-

tados. Cientos de misivas, quiz miles, irn y vendrn

entre la sede del Fondo y los pases de Amrica, dibu-

jando un gran mapa intelectual con los vnculos de la

casa editora o, mejor dicho, entramndose as una pri-

mera gran red continental de escritores.

Para Coso Villegas, Tierra Firme no es un simple

plan editorial diseado para crear un mercado, es un

acto histrico, medular en la construccin de un

pensamiento americano independiente y libre, con

identidad propia. Todos los intelectuales del conti-

nente tienen la obligacin moral de unirse a este de-

signio, y no hay pretexto que valga a sus ojos. Escribe

a Amanda Labarca en 1941: Mi punto de vista es que

nadie puede negarse a cumplir el compromiso de de-

cir en esta hora si somos capaces de pensar por nues-

tra propia cuenta. Ante las excusas de algunos cola-

boradores rezagados, argumenta: Por supuesto que

todos estamos llenos de trabajo, de angustia, de pre-

ocupaciones y ni siquiera sabemos lo que ser de no-

sotros maana ni del mundo tampoco . Pero hay

que aprender a ser hroe alguna vez. Con Tierra

Firme, y luego Biblioteca Americana proyecto

complementario que lanza un par de aos ms tar-

de , Coso Villegas imprime al fce el sello latinoa-

mericano que lo distingue hasta la fecha.

Si Coso Villegas tiende los primeros lazos edito-

riales en el continente americano, Arnaldo Orla, el

segundo director del Fondo, los consolida. Ms diplo-

mtico, menos vehemente, dicta sus cartas ociales

con una regularidad que transparenta una manera

de ser editor. Para Orla, un centro productor de li-

bros lo es tambin de relaciones y de accin social. Su

correspondencia, adems de los asuntos propios de la

edicin manuscritos, traducciones, impresin, co-

rrecciones, regalas, distribucin , aborda cuestio-

nes extra muros, a veces sin vnculo directo con el

Fondo, como la planeacin de congresos internacio-

nales, cursos universitarios, conferencias y encuen-

tros. Ms comprometido con la lucha poltica, escribe

a Germn Arciniegas en abril de 1952: Le 6 o 7 cap-

tulos [de Entre la libertad y el miedo] y me retir a las 9

de la noche de la ocina con la conviccin de que te-

na un deber moral de resolver de alguna manera la

publicacin de ese libro en espaol. Pensaba que sera

una traicin el ocultarlo o demorarlo, porque creo

que es un enjuiciamiento de la terrible y amarga his-

toria contempornea latinoamericana que hay que

difundir cuanto ms se pueda [] Seguramente habr

que disimular el pie editorial. El libro aparecera

editado por el Fondo, pero con el sello de Cuadernos

Americanos, y sera prohibido en 10 pases. Las colec-

ciones predilectas de este activista social seran, na-

turalmente, Breviarios cuyo objetivo es llevar la

universidad a los hogares de quienes no pueden asis-

tir a las aulas y la Coleccin Popular, creacin suya.

Son muchos y ms los corresponsales y los aos:

desde el Fondo escriben, por ejemplo, Joaqun Dez-

Canedo, Al Chumacero, Jaime Garca Terrs o Adol-

fo Castan; desde el mundo, que empieza en la Ciu-

dad de Mxico y termina en la embajada de Octavio

Paz en India o en la de Rafael Bernal en Filipinas, lle-

gan las misivas de innumerables autores, agentes, tra-

ductores, amigos, hombres y mujeres que en algn

momento mezclaron su vida y obra con el fce y cuyo

testimonio emerge al remover los fajos de papel. Nom-

bres conocidos como Alfonso Reyes, Alejo Carpentier,

Pedro Henrquez Urea, Luis Cardoza y Aragn, Juan

Carlos Onetti, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes,

Juan Rulfo, Jos Emilio Pacheco y Francisco del Paso

conviven con los de otros menos conocidos como la

agente literaria Carmen Balcells, o los gerentes Javier

Pradera y Magda Portal, pero tambin con algunos

colaboradores olvidados, pero esenciales, como Nor-

berto Frontini o Delia Etchavarry. Entre todos, cuen-

tan la historia, o las historias, del Fondo.

EL ARCHIVO EN HIPERTEXTO

Una carta puede lanzar una investigacin policiaca,

empezar una novela, o bien dar la clave nal de una

historia a la que faltaba una pieza. Es siempre el

fragmento de algo ms amplio que la incluye. Sola,

aislada, sin contexto, como encontrada por azar, es

un foco de preguntas al aire: quines? cmo? por

qu? qu pas antes y qu pas despus? Mejor que

los cmulos de notas al pie, habituales en las obras

que recogen la correspondencia entre dos personas

adems de una introduccin que sita a los corres-

ponsales y sus circunstancias , el formato electr-

nico procede por hipertexto: cada carta se vincula

entonces con otras cartas, notas y documentos que

la precisan, complementan e, incluso, continan.

El trmino hipertexto apareci en los aos se-

senta, cuando Ted Nelson lo acua y dene: Con hi-

pertexto me reero a una escritura no secuencial, a

un texto que bifurca, que permite que el lector elija, y

que se lee mejor en una pantalla interactiva. [] Se

trata de una serie de bloques de texto conectados en-

tre s por nexos, que forman diferentes itinerarios

para el usuario. Un archivo de cartas es un universo

de hipertexto en estado natural. El investigador, o el

curioso, navega de carta en carta, y de expediente en

expediente, conectando los fragmentos de informa-

cin. Se abre un camino propio, personal, distinto a

cualquier otro en cuanto al orden y nmero de archi-

vos consultados, en cuanto a la informacin recabada.

Esta manera de recorrer e hilar la informacin, fcil

de reproducir en el medio electrnico, es la que propo-

ne Archivo abierto.

1

A travs de un determinado n-

mero de cartas, o documentos de entrada, como si se

tratara de puertas, el usuario accede a la red de docu-

mentos. Cada una de estas cartas es el inicio de nave-

gacin exploratoria, con diferentes itinerarios segn

los vnculos seleccionados.

CONT I NA E N L A PGI NA 1 9E

1 La arquitectura no lineal, donde los fragmentos de informacin se inter-

conectan por vnculos, se asemeja a la manera en que la mente procesa la

informacin, por asociaciones mltiples, y le es naturalmente compatible.

La literatura ha intentado reproducir en sus pginas, encuadernadas en

una secuencia nica y foliadas (del 5 al 120por ejemplo), este tipo de estruc-

tura no secuencial. Cortzar, por tomar uncaso clebre, hizo algunos expe-

rimentos en este sentido con Rayuela y 62 modelo para armar. No obstante,

para retomar las palabras de Ted Nelson, el hipertexto se lee mejor en una

pantalla interactiva: las nuevas perspectivas textuales y literarias que se

abrenconel desarrollo de las aplicaciones electrnicas sonalentadoras.

El Fondo quiere abrir su archivo: en los miles de papeles, fotos y grabaciones que lo pueblan

est la historia de esta casa hoy octogenaria. Creemos que, ya entrados en el siglo XXI, una app

es la va adecuada para acercar a la gente interesada en el pasado y el presente de la institucin

a sus entraas documentales. En estas pginas, quien tuvo a su cargo la pesquisa y la redaccin

de los textos explicativos da cuenta de lo que uno hallar en Archivo abierto

Por supuesto que todos

estamos llenos de trabajo,

de angustia, de

preocupaciones y ni

siquiera sabemos lo que

ser de nosotros maana

ni del mundo tampoco .

Pero hay que aprender a

ser hroe alguna vez.

a

1 0 S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4

80 AOS: CUMPLI R CUMPLI ENDO

E

n septiembre de 1940, Pedro

Henrquez Urea recibe de la

Universidad de Harvard una

invitacin para ocupar la

prestigiosa ctedra Charles

Eliot Norton. Es el primer

hispanoparlante convocado a

ese eminente sitial: T. S. Eliot,

C. M. Bowra, e Igor Stravins-

ki haban sido algunos de los

titulares que lo precedieron en esa prestigiosa desig-

nacin junto con Albert Einstein y Gilbert Murray,

entre otros. El tiempo disponible del dominicano

para atender el prestigioso compromiso es limitado,

pues tiene que regresar a Argentina a continuar sus

compromisos, pero antes quiere pasar a La Habana

para estar con su familia. La revista Sur, la Universi-

dad Popular Alejandro Korn, la editorial Losada, el

Instituto de Filologa de la Universidad de Buenos

Aires y El Colegio de La Plata le brindan banquetes y

despiden al profesor al partir de Buenos Aires rum-

bo a los Estados Unidos. En el banquete, su amigo

Francisco Romero lo llama buen americano. Aos

ms tarde Jorge Luis Borges, al prologar su Obra cr-

tica, habla de Henrquez Urea como un americano

ejemplar y como de un maestro que ensea con

el ejemplo. Bajo el emblema pabelln americano ca-

bra situar a Reyes, que supo pasar de un pas a otro

y estar ntegramente en cada uno (J.L. Borges, In

Memoriam en El Hacedor).

Esta vocacin americana est relacionada en

Henrquez Urea con su conciencia de que como le

haba dicho a Reyes en una carta : Yo no soy con-

templativo; quizs no soy ni escritor en el sentido

puro de la palabra; siento necesidad de que mi activi-

dad inuya sobre las gentes, aun en pequea escala.

Y en Pars yo podra hacer cosas mas, pero estara

lejos del campo de accin que me atrae, que es Am-

rica, por eso fundar en La Plata en 1929 la Asocia-

cin de las Artes con Alejandro Korn, Snchez Via-

monte y otros; nunca dejar de participar en empre-

sas colectivas que aspiraban a inventar o reinventar

la sociedad, y la utopa se acompasa e incorpora

como un calendario paralelo y una agenda hospitala-

ria para recibir a los otros.

En la balanza de la Universidad de Harvard se

mantiene el equilibrio, y si Pedro Henrquez Urea

fue distinguido en 1940 con la ctedra Charles Eliot

Norton, que ms tarde ocuparn Jorge Luis Borges y

Octavio Paz, sabr conceder a Alfonso Reyes poco

despus un doctorado honoris causa que va a recibir

a la propia Universidad de Harvard durante el mis-

mo rpido viaje que hace para recoger el que le otor-

ga en Nueva Orleans la Universidad de Tulane. La es-

tafeta y el relevo son evidentes: por donde pasa el

uno, ha de seguir el otro. En Harvard, le dice Alfonso

Reyes a su amigo: Encontr por todas partes tu re-

cuerdo y creo que me hosped en tu mismo departa-

mento en Dunster House.

En Harvard, Pedro pronunciar una serie de con-

ferencias en ingls, lengua en la que se desenvuelve y

expresa con uidez, por escrito y de viva voz desde

los quince aos. Ah dictar durante varias semanas

los cursos que luego compondrn el libro Literary

Currents in Hispanic America, que apareci en 1945,

un ao antes de su muerte. La cultura universitaria

norteamericana reconoci a Pedro Henrquez Urea

como un hijo prdigo que volva al hogar coronado

por laureles. En Harvard amist con Jos Rodrguez

Feo, quien dej un hermoso y admirado testimonio

de esos das en que Pedro lo adopt. Jorge Guilln, le

escribe a Pedro Salinas recordando la conferencia

que improvis en ingls en el Wellesley College sobre

Cervantes: Mi impresin de Henrquez Urea?

Muy buena. Yo le he visto en diferentes ocasiones, y

sin duda menos importantes y ociales que la comi-

da en que t hablaste. Algunas veces no habla y en-

tonces puede parecer soso. Es que est esperando

tranquilamente que le llegue el turno para decir

siempre algo interesante y no y divertido. Es un

hombre de cultura general, el mejor tipo del hombre

culto que me he encontrado por aqu; y por lo tanto, a

culto hay que aadir delicioso. Sus conferencias en

Harvard son siempre sntesis muy amplias, ni pro-

fundas ni originales; pero todo est situado y tratado

con inteligencia y gusto. Adems, muy espaol, como

consecuencia de la solidez de cultura: es un hombre

con races, y sus races tienen que ser espaolas.

Al trmino de su viaje a los Estados Unidos, Hen-

rquez Urea se dirige hacia La Habana en el barco

de vapor Santa Elena, cuyo derrotero pasa por

Cuba, Panam, Lima y Valparaso, desde donde to-

mara el tren para Buenos Aires, pues ah diversos e

inaplazables deberes universitarios y editoriales lo

estaban esperando. El paso por Cuba depar a Pedro

agradables encuentros con viejos amigos como Ma-

riano Brull, Jos Mara Chacn y Calvo y Flix Liza-

so, y sobre todo con la familia: Francisco y Camila,

como le escribe a su amigo mexicano en la carta cita-

da. Desde luego no dej de trabajar y lo veremos dan-

do conferencias, en parte basadas en la traduccin al

espaol de sus notas escritas para las lecciones pro-

nunciadas en ingls. Aunque no se volvern a ver, los

destinos de los amigos se vuelven a cruzar; Reyes ira

a Berkeley en un maratnico viaje por tierra y en au-

tomvil registrado en Berkeleyana en la segunda

quincena de mayo de 1941.

En febrero de 1939, Reyes acababa de regresar de

la misin que el presidente Crdenas le haba encar-

gado en Ro de Janeiro, luego de la Expropiacin Pe-

trolera. Adems de estar a punto de cumplir medio

siglo de vida, regresaba a Mxico casi como un des-

conocido: con decenas de cuadernillos, folletos y se-

paratas impresos y dispersos por el mundo, una le-

yenda cosmopolita, literaria, mundana detrs de l y

casi ningn libro disponible para el lector mexicano

de entonces, cosa que no dejaba de preocuparlo. Pro-

sigue los trabajos de construccin de su casa-biblio-

teca que Enrique Dez-Canedo bautizara como Ca-

pilla Alfonsina, con el diseo del ingeniero Rous-

seau. Esta construccin despertar en l la emocin

de poder rencontrarse por n con sus montaas de

manuscritos para poder, a partir de ellos, rehacer y

reinventar su obra. En vano trat de compartir esta

feliz experiencia con su amigo Pedro, quien no pare-

ci sensible a la importancia que para Alfonso tena

este hecho. No slo puso con grandes trabajos manos

a la obra para instalar su casa-biblioteca en la calle

Industria, sino que, adems, se vio orillado a cons-

truir otra casa grande para sus amigos y compae-

ros: La Casa de Espaa en Mxico El Colegio de

Mxico y, por si fuera poco ese atletismo, se entre-

g afanosamente a la preparacin, edicin y publica-

cin de su propia imponente obra. Es como si Reyes

estuviese edicando simultneamente tres construc-

PHU, el americano hispnico

ADOL FO CAS TAN

ADELANTO

En nuestra ya larga historia existen personajes que hicieron aportaciones medulares

pero discretas para el desarrollo del Fondo. Como reconocimiento a Henrquez Urea,

interlocutor de privilegio y orquestador de inteligencias, hemos reeditado las conferencias

que dict en Harvard a mediados del siglo pasado. Este texto, redactado por uno

de sus epgonos, proviene del texto introductorio al segundo volumen

de su correspondencia con Reyes, actualmente en preparacin

F

o

t

o

g

r

a

f

a

:

A

R

C

H

I

V

O

F

C

E

a

S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4 1 1

80 AOS: CUMPLI R CUMPLI ENDO

PHU, EL AMERI CANO HI SPNI CO

ciones en tres reinos: su obra, su casa-biblioteca par-

ticular y la casa grande.

A principios de 1941 y en el invierno de 1942, Al-

fonso Reyes impartir dos cursos relacionados entre

s y que son estribaciones de sus estudios sobre teo-

ra literaria: La crtica en la edad ateniense (7 de

enero a 11 de febrero del 1941) y La antigua retrica

(marzo de 1942), que luego daran los libros as titu-

lados y sorprendentemente publicados el mismo ao

en que fueron dictados los cursos: el primero en oc-

tubre de 1941 y el segundo en junio de 1942. De esta

forma Alfonso Reyes daba muestras a su amigo de

haber seguido sus consejos escritos a lo largo del

tiempo y de las cartas.

La originalidad de Las corrientes literarias en la

Amrica Hispnica [hay nueva edicin del fce; vase

en esta Gaceta la p. 20], libro derivado de las lecciones

que Pedro Henrquez Urea dio en Harvard en 1940-

1941, estriba en la novedad de una calendarizacin

de la historia literaria americana: el estudio del ro-

manticismo y del modernismo, en dos generaciones

cada uno: el romanticismo que tuvo como fondo po-

ltico la anarqua, de 1830 a 1860 y la generacin ro-

mntica que escribi durante la organizacin cons-

titucional de 1860 a 1890; al modernismo, Henr-

quez Urea tambin lo divide en una primera

generacin de 1882 a 1896, de Mart, Manuel Guti-

rrez Njera, Silva y Daro; en una segunda genera-

cin, de 1896 a 1920; que es cuando surgen las ten-

dencias de vanguardia.

1

La idea de reformular el calendario literario de la

Amrica Hispana se dibuja como una idea ja e in-

mutable a lo largo de esta correspondencia. Es una

ley motriz e idea movilizadora que los une a ambos

en torno a la forma de enunciar la historia desde

Amrica y desde los das que les toc vivir; se tradu-

ce concretamente en la preocupacin reiterada de

hacer una antologa de poesa hispanoamericana

con Alfonso Reyes y Enrique Dez-Canedo, desde

1915, y vuelve a manifestarse cuando Henrquez

Urea ventila con Reyes la lista que debe considerar

para formar una biblioteca de clsicos hispanoame-

ricanos, o bien, cuando se da la encomienda por el

Fondo de Cultura Econmica de formular una lista

de obras que debera incluir la Biblioteca America-

na, que nalmente se editar en su memoria. El 27

de marzo de 1943, le escribe desde el tren a su jo-

ven discpulo Enrique Anderson Imbert una carta

en la que contrasta y pondera con agudeza las co-

rrientes y generaciones literarias de la Amrica His-

pana: su juicio no deja de ser polmico:

Acabo de descubrir que las dos mejores generaciones

en la literatura hispanoamericana son la segunda de

los romnticos y la primera de los modernistas. Los

clasicistas del movimiento de la Independencia tie-

nen tres figuras importantes: Bello, Olmedo y Here-

dia, y otras interesantes, como Lizardi y Mier; la pri-

mera generacin romntica cuenta con Sarmiento, y

despus de l o, mejor, junto a l no hay nada real-

mente grande, aunque tengamos a la Avellaneda, ex-

celente tcnico que no lleg a convertirse en gran poe-

ta, y a Jos Eusebio Caro, Julio Arboleda y Gregorio

Gutirrez Gonzlez, el poeta ms original. Pero el se-

gundo grupo de romnticos (nacidos entre 1832 y

1849) incluye a Montalvo, Gonzlez Prada, Hostos,

Varona, Justo Sierra, en verdad grandes prosistas, Ri-

cardo Palma y Jorge Isaacs, excelentes en su campo

limitado, Jos Hernndez y Estanislao del Campo, los

mejores gauchescos, Zorrilla de San Martn, el mejor

poeta indianista, y aun otros autores tan interesan-

tes como Mansilla. He sido injusto con este periodo

en mi ensayo El descontento y la promesa al decir

que despus de cincuenta aos (1832-1882) slo que-

daban dos grandes rboles, el Facundo y el Martn Fie-

rro. Es verdad que gran parte de la mejor obra de

aquellos escritores de la segunda generacin romnti-

ca se escribi despus de 1882. Evidentemente yo es-

taba pensando ms bien en los poetas romnticos

aunque mencion Facundo. Hay otra generacin, la

primera de los modernistas, nacidos entre 1853 y 1875

(Zorrilla de San Martn naci en 1847, pero su actitud

es la de los ltimos romnticos, si bien anunci el mo-

dernismo). Ahora predominan los poetas: Mart, Ca-

sal, Gutirrez Njera, Rod, Othn, Daz Mirn, Ner-

1 Enrique Anderson Imbert comenta: Acaso por no considerarlos su-

cientemente objetivos no quiso incorporar estos juicios ni a Literary cu-

rrents ni a Historia de la cultura. Pero, segn se ha visto, en la obra pstu-

ma declara la superioridad de la prosa de los romnticos tardos sobre la

de los modernistas.

vo, Silva, Daro, Lugones, Gonzlez Martnez, Valen-

cia. Pocos grandes prosistas: Mart, Gutirrez Njera,

Rod, Sann Cano. La segunda generacin modernista

(Herrera y Reissig, Florencio Snchez, Fernndez

Moreno, Banchs, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral,

Juana de Ibarbourou, Alfonso Reyes, los hermanos

Garca Caldern et al.), tanto como la de los vanguar-

distas (Giraldes, Borges, Mallea, Neruda, Huidobro,

Pellicer, Torres Bodet, Gorostiza, etc.), me parecen

inferiores a aquellas dos.

Quien lea con atencin las lneas anteriores se podr

explicar que al nombre de Pedro (as prefera que lo

llamaran los amigos) se vinculase el nombre de

Amrica: ese conocimiento americano, al igual que

el de Reyes no dista de ser abstracto: reconoce archi-

vos y bibliotecas de Santo Domingo, La Habana, M-

xico, Nueva York, Chicago, Minessota, Berkeley, Ma-

drid, La Plata, Buenos Aires, del mismo modo que las

Notas sobre la inteligencia americana de Alfonso

Reyes estn escritas en vistas del planisferio en que

se inscriben Mxico, Pars, Madrid, Buenos Aires,

Ro de Janeiro, Santiago de Chile, La Habana. El es-

pejo de Amrica en sus letras, artes y vida social se

torna insondable desde el cruce de ambas inteligen-

cias americanas que a su vez enlazan con otras en es-

piral y hlice sucesiva.

El 11 de mayo de 1946, fallece Pedro Henrquez Ure-

a. El horizonte laboral en Argentina se haba venido

deteriorando en los ltimos aos, por la situacin po-

ltica y el advenimiento de Pern al poder. Sus ami-

gos en el extranjero, como Alfonso Reyes y Daniel

Coso Villegas, haban visto que las perspectivas se

cerraban en Argentina, donde se adverta un endure-

cimiento progresivo de la situacin. Probablemente

l lleg a pensar en la posibilidad de dejar sus activi-

dades acadmicas y editoriales en aquel pas. Al es-

cribir a su hermano mayor, Francisco Noel Henr-

quez Urea, dos cartas de psame por la muerte re-

ciente de su cuada Mara, dejaba traslucir alguna

preocupacin por algn cambio que pueda tener su

situacin personal, pero abrigo la esperanza de que

todo se solucionar de mejor modo para l, segn le

escribiera Fran a Max, el 4 de mayo de 1946, una se-

mana antes del fallecimiento de Pedro. A nes de

1945, Max Henrquez Urea llega como embajador a

Buenos Aires sin sospechar que a la vuelta de unos

cuantos meses habramos de separarnos para siem-

pre, como escribira despus en Ginebra en 1950:

Pedro pareca lleno de salud y vigor. Era uno de los di-

rectores tcnicos y accionista, adems, de la Editorial

Losada, donde, aparte de otras actividades, tena a su

cargo la til y valiosa coleccin de Las Cien Obras

Maestras de la Literatura y del Pensamiento Univer-

sal cuidadosamente escogidas, anotadas y prologadas

por l. En esa coleccin haban aparecido ya alrededor

de cuarenta volmenes. En sus ctedras en el institu-

to de filologa renda una labor intensa y fecunda, y

sus discpulos lo admiraban y lo queran; formaba

parte del jurado del Club del mejor libro del mes,

asista a los salones literarios, y su casa era un centro

de animada vida intelectual. Estaba escribiendo una

nueva obra de Historia de la cultura en la Amrica His-

pnica que termin tres das antes de que lo sorpren-

diera la muerte.

Su ltimo libro se publicara pstuma-

mente en 1947 en la coleccin Tierra Fir-

me del Fondo de Cultura Econmica en

Mxico, en una edicin cuidada por su hija

Natacha Henrquez, quien con su herma-

na Sonia y su madre Isabel se trasladaron

a Mxico poco despus de fallecer su pa-

dre. La vspera de su muerte, el 10 de

mayo de 1946, su amigo, el escritor Eze-

quiel Martnez Estrada se reuni en la li-

brera Viau en Buenos Aires con el jurado

del premio Libro del mes: Borges, Bioy

Casares, Baeza, Enrique Amorim y Pedro

Henrquez Urea, entre otros. Martnez

Estrada dej testimonio de su ltimo

dilogo: Estuvo lacnico y denotaba la-

situd. A nadie llam la atencin, y menos

a m, que acostumbraba verlo siempre fa-

tigado, sobrefatigado, exhausto. Se sent

frente a una estantera, como si medi-

tara. Nuestro ltimo dilogo fue ste:

No se encuentra bien? No respon-

di ; no estoy bien, pero ha pasado. Voy

a hojear unos libros. Lo acompao a su casa?

No; ya repuesto. Al da siguiente Pedro fue por la

maana a la editorial Losada. Ese da Gonzalo Losa-

da ofreci un almuerzo a unos invitados importan-

tes; el escritor espaol Francisco Ayala le insinu

que no viajara y que se quedara a compartir; sin em-

bargo, Pedro decidi no faltar a su clase en La Plata

porque ya lo haba hecho el da anterior. Al llegar a la

estacin del tren, ste arrancaba, el dominicano co-

rri para alcanzarlo, al subir se encontr al profesor

Augusto Cortina.

El profesor Augusto Cortina Aravena se encontr

con l en el tren. Pedro se sent junto a l y, poco des-

pus, se desplom sobre su hombro. Henrquez Ure-

a se extingue luego de haber hecho un gran esfuer-

zo para alcanzar el tranva hacia La Plata:

Empez a roncar y de pronto cre que dorma. El pro-

lijo y sabio profesor acostumbrado a corregir deberes

durante el viaje. Al poco rato, vencido por la monoto-

na de su trabajo, echaba un sabroso sueo, segn

sola decirme. Pero dormir tan pronto? Advert en-

tonces que agonizaba. Mejor dicho: que estaba muer-

to. [] Don Pedro estaba muerto. Se detuvo el tren y

sacaron el cadver por una de las ventanillas. Los dos

faltamos, pues, a las clases que debamos explicar en

La Plata, donde se supo en el acto la causa de nuestras

ausencias [entre los alumnos que esperaron en vano

la leccin de Pedro Henrquez Urea se encontraba el

poeta y crtico Sal Yurkievich]. Y nos llevaron al

Hospital Fiorito de Avellanada. A dnde llamar? A

su casa? De ninguna manera! Haca pocas noches que

mi mujer y yo habamos comido donde los Henrquez

Urea, con su encantadora y bella esposa y con Mar-

cos Victoria y su mujer. Quise evitar el golpe tremen-

do. Llam entonces por telfono a casa del embajador

Max Henrquez Urea, hermano de don Pedro. Al-

morzaba con invitados. Insist y me atendi.

Le hablo dije por algo relacionado con su her-

mano. (Ignoro lo que alcanc a balbucear, y l me

abaraj de improviso):

Ha muerto! exclam.

Poco despus llegaron al hospital, l, la esposa de

don Pedro, sus dos hijas y dos jovencitos que las

acompaaban. Adems de hablar a Max, Cortina se

comunic con Gonzalo Losada: tengo esta triste no-

ticia que darles: nuestro querido amigo y compaero

Pedro Henrquez Urea ha fallecido.

Jorge Luis Borges escribira en memoria del ami-

go perdido un texto en el cual caractersticamente se

sita el episodio en el reino de los sueos:

El sueo que Pedro Henrquez Urea tuvo en el alba

de uno de los das de 1946 curiosamente no constaba de

imgenes sino de pausadas palabras. La voz que las

deca no era la suya. El tono, pese a las posibilidades

patticas que el tema permita, era impersonal y co-

mn. Durante el sueo, que fue breve. Pedro saba que

estaba durmiendo en su cuarto y que su mujer estaba

a su lado. En la oscuridad el sueo le dijo: Har unas

cuantas noches, en la oscuridad de la calle Crdoba,

discutiste con Borges la invocacin del Annimo Se-

villano Oh, muerte ven callada como sueles venir en la

saeta. Sospecharon que era el eco deliberado de al-

gn texto latino, ya que esas traslaciones co-

rrespondan al hbito de una poca, del todo

ajena a nuestro concepto de plagio, sin duda

menos literario que comercial. Lo que no sos-

pecharon, lo que no podan sospechar, es que

el dilogo era proftico. Dentro de unas horas,

te apresurars por el ltimo andn de Consti-

tucin, para dictar tu clase en la Universidad

de La Plata. Alcanzars el tren, pondrs la car-

tera en la red y te acomodars en tu asiento

junto a la ventanilla. Alguien, cuyo nombre no

s pero cuya cara estoy viendo, te dirigir unas

palabras. No le contestars porque estars

muerto. Ya te habrs despedido como siempre

de tu mujer y de tus hijas. No recordars este

sueo porque tu olvido es necesario para que

se cumplan los hechos. (En El Hacedor.)W

Adolfo Castan, poeta, ensayista, editor

y crtico literario, trabaj por ms de 30

aos en el FCE; desde 2003 es miembro

de la Academia Mexicana de la Lengua.

DESDE

WASHINGTON

P EDRO

HENR QUEZ

UREA

biblioteca

americana

1 ed., 2004, 216 pp.

968 16 7258 5

$120

a

1 2 S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4

80 AOS: CUMPLI R CUMPLI ENDO

L

a inuencia de los exiliados espa-

oles en el desarrollo en Mxico

de la economa, la ciencia poltica,

la historia, la sociologa y la loso-

fa fue invaluable. Ello se alcanz

a travs de incontables traduccio-

nes, realizadas casi siempre para

mejorar sus ingresos, pero tam-

bin con una gran capacidad aca-

dmica y con un indeclinable

fervor intelectual. Casi todos los exiliados intelec-

tuales se convirtieron, al menos parcialmente, en ga-

leotes de la traduccin, y en algunos casos hasta las

esposas de aquellos obreros culturales buscaron co-

laborar con la causa intelectual y sanear as los ingre-

sos familiares.

1

Gracias a esta labor Mxico pudo re-

vertir el atraso acadmico que le haba causado la Re-

volucin, con el desplazamiento de los intelectuales

vinculados al rgimen anterior, con el aislamiento que

padeci el pas a nivel internacional y con el desarrollo

de posiciones nacionalistas radicales. Gracias a la obra

de estos traductores, y a su labor como docentes, el na-

cionalista Mxico se hizo un pas plenamente occiden-

tal, con acceso desde a los primeros pensadores del

mundo grecolatino hasta a los intelectuales ms ac-

tualizados de su tiempo. Tambin se convirti en un

pas moderno, pues como dice Walter Benjamin, las

traducciones miden el ritmo de la modernidad.

Es preciso destacar cmo Mxico entr en un ui-

do contacto con dos de los pensadores que deniran

el rumbo poltico e intelectual del siglo xx: Karl

Marx y Max Weber. El caso de Marx puede parecer

paradjico. Por un lado, apenas llegado Jos Gaos a

Mxico, una de sus primeras actividades docentes

fue impartir un seminario semestral sobre Marx,

pero ste result un fracaso total, al grado de no ha-

ber llegado a ms de ocho sesiones, con una asis-

tencia de cuatro o cinco alumnos, o sea la mitad de

los admitidos, los que no leyeron lo que deban y

presentaron como trabajos unos simples escriti-

llos. Como era su costumbre, Gaos paralelamente

1La esposa de Jos Gaos, doa ngela Hernndez, fue responsable de la

traduccin de un trabajo de Henri Lefebvre sobre Nietzsche. Tambin

hizo traducciones la esposa de Medina Echavarra. Sin embargo, la ms

prolca de las traductoras hizo ms de treinta fue la poetisa Ernesti-

na de Champourcin, esposa del tambin poeta Juan Jos Domenchina.

Entre los autores que tradujo pueden sealarse a Mircea Eliade, Gaston

Bachelard y mile Durkheim.

prepar ciertos materiales para respaldar la docen-

cia. Se trataba de unos textos de Marx traducidos

por l mismo, que adems entregara para su publi-

cacin al Fondo de Cultura Econmica; junto a di-

chos textos Gaos tena escritas, a nales de 1939,

una ochentena de pginas de introduccin. El libro

en conjunto habra de intitularse Marx y Engels. Fi-

losofa y economa; sin embargo, nunca lo vio publi-

cado.

2

El fracaso del proyecto de Gaos sobre Marx si-

gue siendo un misterio: al margen de que segura-

mente se desinteres del tema por la mala reaccin

estudiantil,

3

a los dos aos se prometa aprovechar

las vacaciones navideas para acabar la introduc-

cin al Marx del Fondo, y cinco aos despus repor-

taba el trabajo como entregado pero no publicado.

4

Acaso la solucin del enigma dependa de decisiones

estrictamente editoriales, pues el Fondo de Cultura

Econmica con plenamente los escritos de Marx a

otro exiliado, Wenceslao Roces. Es de suponerse que

en el Fondo se saba que el inters mayor de Gaos era

la fenomenologa, y que como hombre cercano a Orte-

ga y a la Revista de Occidente no simpatizaba mayor-

mente con el marxismo. En cambio, Roces era un re-

conocido estudioso del tema. Aunque catedrtico de

derecho romano y con claras preferencias temticas

por la historia antigua, el asturiano Roces, estudiante

de las universidades de Oviedo y Madrid y luego pen-

sionado en Alemania por la Junta de Ampliacin de

Estudios,

5

tuvo una clara militancia poltica desde

que era un joven profesor en la Universidad de Sala-

manca, donde defendi al rector Miguel de Unamuno

cuando ste fue desplazado por la dictadura de Primo

de Rivera. Roces tambin perdi su empleo, lo que lo

radicaliz, por lo que se traslad a Madrid, donde ha-

cia 1930 colabor en la editorial Cenit, en la que coor-

2Los textos traducidos por Gaos eran una carta de Marx a su padre del

10 de noviembre de 1837, las tesis sobre Ludwig Feuerbach y el primer ca-

ptulo de La ideologa alemana, as como unos Apuntes para una crtica de

la economa poltica, de Engels. Aparecieron aos despus, en 1997, en el

tomo iv de sus Obras completas; segn Fernando Salmern, coordinador

de la publicacin de stas, no se publicaron sus pginas sobre Marx por-

que el Fondo pretendi cambiarlas en su forma y proporciones.

3Al principio Gaos estaba muy interesado en el tema. Enuna carta a Da-

niel Coso Villegas le dijo: la primera publicacin con que me ocupar

ser el Marx.

4 En una carta de Gaos a Coso Villegas se precisa que los textos de

Marx y Engels alcanzaran 180 pginas, de las que enviaba las 87 prime-

ras, prometiendo que las restantes seguirn mucho ms aprisa que

stas.

5 Estudi en la Universidad de Berln nada menos que con Rudolf

Stammler.

din una coleccin de temas marxistas. Poco despus,

en 1934, fue un notorio defensor del movimiento huel-

gustico de los mineros asturianos. Luego de una es-

tancia de un ao en la Unin Sovitica,

6

colabor con

el gobierno republicano, llegando a ser subsecretario

de Educacin. Cumpla esta responsabilidad cuando

lo entrevist Coso Villegas, buscando su autorizacin

para que los intelectuales invitados por el gobierno de

Crdenas pudieran trasladarse a Mxico. Resulta com-

prensible que al llegar l como exiliado, un par de aos

despus de aquel encuentro, se presentara ante Coso

Villegas y le solicitara empleo, ya fuera en La Casa de

Espaa o en el Fondo de Cultura Econmica.

Al llegar a Mxico Roces hacia 1942, luego de bre-

ves pasos por Cuba y Chile, contaba ya con la traduc-

cin del primer tomo de El capital, publicado en 1934

por Cenit,

7

pero para la edicin del Fondo, que apare-

ci en 1947, revis cuidadosamente aquel tomo y

tradujo los dos restantes. Contra lo que pudiera pen-

sarse, no se trataba de la primera edicin completa

en espaol de El capital, pues en 1931 haba apareci-

do una en Espaa, traducida por el tambin exiliado

en Mxico Manuel Pedroso, la que por cierto haba

merecido la ms contundente descalicacin de Ro-

ces, quien arm que en cada una de las 1600 pgi-

nas [] hay aberraciones de traduccin [], desde el

leve desliz hasta la franca monstruosidad.

A diferencia de la triste experiencia de Gaos, el

Marx de Roces no slo fue un acontecimiento inte-

lectual de primera magnitud sino un sonado xito

editorial. En efecto, al cumplirse el primer cincuen-

tenario del Fondo, en 1984, El capital haba sido re-

impreso en 14 ocasiones y entre los libros de econo-

ma ocupaba el segundo lugar en cuanto al mayor

nmero de ejemplares impresos: 138 mil. La gran

acogida que tuvo Marx en el Fondo se conrma con

varios indicadores: en 1944, y tambin traducida por

Roces, se public la Historia crtica de la teora de la

plusvala, trabajo complementario de El capital. El

abultado nmero de ejemplares vendidos dependi

de un cambio fundamental: hasta entonces Marx ha-

ba sido ledo por dirigentes sindicales y polticos ra-

dicales; incluso Roces, militante del Partido Comu-

6 Precisamente por su experiencia en la editorial Cenit se le invit a co-

laborar en las ediciones en espaol de Marx y Engels.

7 Segn testimonio del propio Roces, antes de la Guerra Civil la edito-

rial Cenit logr publicar tres ttulos de Marx y Engels: El maniesto comu-

nista, el Anti-Dhring y el primer tomo de El capital.

Cmo llegan los libros al catlogo de una editorial? No hay una respuesta nica,

pero en el caso del Fondo siempre ha sido un factor clave el papel de los asesores acadmicos

y los traductores. Hace falta un caldo de cultivo intelectual como el que se describe enseguida

para que un libro se vuelva realidad, y adems se requiere la pasin, la entrega de tal

o cual promotor para que el viaje conduzca a buen puerto

Marx, Weber y los exiliados espaoles

en el Fondo

JAVI ER GARCI ADI EGO

ART CULO

F

o

t

o

g

r

a

f

a

:

A

R

C

H

I

V

O

F

C

E

a

S E P T I E MB R E DE 2 0 1 4 1 3

80 AOS: CUMPLI R CUMPLI ENDO

F

o

t

o

g

r

a

f

a

:

E

D

I

C

I

O

N

E

S

D

E

E

L

C

A

P

I

T

A

L

Y

E

C

O

N

O

M

A

Y

S

O

C

I

E

D

A

D

MARX. WEBER Y LOS EXI LI ADOS ESPAOLES EN EL FONDO

nista Espaol, haba iniciado sus labores de traduc-

cin con objetivos polticos. Sin embargo, a partir de

la crisis econmica de 1929, Marx empez a ser reva-

lorado. Coincidente con esto, con la edicin del Fon-

do Marx fue ledo por el creciente sector universita-

rio, perteneciente a la clase media.

La asociacin Marx-Roces-Fondo se prolong por

muchos aos, hasta convertirse en una cabal identi-

cacin, en una total simbiosis, al grado de que Roces

fue conocido como el traductor de Marx, aunque en

realidad tradujo a una treintena de autores, Hegel en-

tre ellos, pero sobre todo historiadores del periodo

antiguo.

8

Adems, debe consignarse que no slo tra-

duca del alemn, sino de varios idiomas: francs, in-

gls, italiano, ruso y latn. La asociacin vitalicia de

Roces con Marx dio lugar a que a nales del decenio

de los cincuenta iniciara una nueva traduccin de las

dos obras ya publicadas, teniendo a la vista para ello

nuevos elementos y documentos y, sobre todo, la lti-

ma edicin alemana del El capital que acaba de apare-

cer. Ms an, diez aos despus Roces se comprome-

ti a traducir una seleccin de obras de Marx y En-

gels que podra alcanzar hasta diez volmenes de

entre 800 y 900 pginas cada uno, con su respectiva

introduccin y notas explicativas.

9

En resumen, la

publicacin de Marx en espaol, labor identicada

con Roces y el Fondo, fue una invaluable aporta-

cin intelectual y poltica.

10

El mundo hispanoameri-

cano sera otro sin la crtica presencia de Marx.

Otra labor intelectual de dimensin mayscula

fue la publicacin en 1944 de Economa y sociedad de

Max Weber, luego de que dos aos antes se publicara

su Historia econmica general, traducida por Manuel

Snchez Sarto. Sin embargo, la magnitud, originali-

dad e inuencia de ellas no es comparable. La apari-

cin de Economa y sociedad,

11

anterior a una edicin

inglesa que llevaba diez aos en proceso, fue contun-

dentemente saludada como la contribucin mayor

de estos ltimos aos al estudio de las ciencias socia-

les en los pases de nuestra habla. Sin embargo, su

traduccin debe haber sido inimaginablemente

complicada, y se sabe que en 1941 ya estaba trabajan-

do en ella. Para comenzar, y segn reere

uno de sus traductores,

12

la decisin de

traducirla fue temeraria, pues Ortega y

Gasset haba dicho que era una obra de

imposible traduccin, especialmente el

8 De Hegel tradujo las Lecciones sobre la historia de la Filo-

sofa y la Fenomenologa del espritu. En realidad, sus labores

comotraductor reejansubiografa. Enel deceniodelos aos

veinte tradujo obras de derecho, tres de ellas de Stammler;

luego junto con el marxismo, tradujo varias obras de historia

antigua (Droysen, Friedlaender, Gregorovius, Mommsen,

Rohde) yal neokantianoCassirer, entre muchos otros.

9 Todo parece indicar que a principios de los aos seten-

ta estaba otra vez corrigiendo y enriqueciendo sus traduc-

ciones de El capital y de Teoras de la plusvala. Finalmente,

adems de los tres tomos de El capital y de los tres de la His-

toria crtica de la teora de la plusvala, el Fondo public

otros diez, todos traducidos y anotados por Roces: Escritos

de juventud, Escritos econmicos menores, Grundrisse (2 to-

mos), La Internacional, Las revoluciones de 1848, Los gran-

des fundamentos y Teoras sobre la plusvala (3 tomos). En

2014 se public la nueva traduccin de El capital, gracias

al empeo de uno de sus colaboradores: Ricardo Campa.

10 Segn el tambin exiliado y marxista Adolfo Snchez

Vzquez, la labor de Roces fue una contribucin excep-

cional.

11 La inuencia es ms intelectual que comercial. Al

cumplirse el primer cincuentenario del Fondo esta obra no

apareca entre las diez mejor vendidas de la coleccin

Sociologa.

12 Si bien el responsable de la traduccin en su conjunto

fue Jos Medina Echavarra, en ella colaboraron Juan

Roura Parella, Eduardo Garca Mynez, Eugenio maz y

Jos Ferrater Mora.