Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Uruguay en El Siglo XX Contenidos Programaticos en Texto

Uruguay en El Siglo XX Contenidos Programaticos en Texto

Cargado por

Vanessa ContreraTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Uruguay en El Siglo XX Contenidos Programaticos en Texto

Uruguay en El Siglo XX Contenidos Programaticos en Texto

Cargado por

Vanessa ContreraCopyright:

Formatos disponibles

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

8

8

Te presentamos

el tema

1

El Uruguay a

comienzos del siglo XX

Las primeras dcadas

En 1900, Uruguay era un pas prspero gracias a sus exportaciones ganaderas.

La poblacin nativa y los inmigrantes se integraban paulatinamente. El mayor

problema segua siendo la inestabilidad poltica.

El partido que ganaba las elecciones ocupaba casi todos los cargos de

gobierno sin dar participacin al que perda. Esto provocaba malestar en

el partido minoritario, lo que ms de una vez fue causa de levantamientos

armados.

En 1904 se desat una guerra civil; sera la ltima entre los uruguayos. Desde

entonces, los partidos polticos siguieron enfrentndose, pero no con armas

sino en las urnas. La Constitucin de 1917, fruto del acuerdo entre el Partido

Blanco y el Partido Colorado, intent una frmula para coparticipar en el

gobierno. Esto arm la convivencia pacca y, por consiguiente, la democracia.

Los primeros veinte aos del siglo

xx estuvieron marcados por el

pensamiento y la accin de Jos

Batlle y Ordez, lder del Partido

Colorado y presidente en dos

perodos: de 1903 a 1907 y de 1911

a 1915. Por accin directa de Batlle

o bajo su inuencia, se llevaron

a la prctica importantes reformas

econmicas y sociales que tuvieron

por resultado la modernizacin del

Estado.

Algunos autores llaman a este

perodo la segunda modernizacin

del Uruguay, recordando los

cambios producidos en el siglo

anterior: la revolucin lanar, el

alambramiento de los campos, la

educacin pblica y el aumento del

poder estatal.

Recreos, leo de

PETRONA VIERA.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

9

9

Un pas prspero

El siglo xx empez con buenas perspectivas para Uruguay. Europa compraba las carnes y

las lanas a buen precio y la balanza comercial dejaba saldos favorables. Los europeos pagaban

en oro o libras esterlinas, monedas fuertes que enriquecan las reservas del pas.

El desarrollo de la industria frigorfica, que produca carne congelada y enfriada, permiti

a los productos uruguayos entrar en el mercado mundial, que tambien estaba en un buen

momento. El 90 de las exportaciones provena de la ganadera.

Tambien otras industrias mostraban crecimiento. Muchos talleres se haban convertido en

fbricas y empezaron a abastecer el mercado interno de artculos bsicos, como alimentos,

bebidas y vestimenta. El impulso de algunos hombres de empresa que promovan la

construccin de viviendas para las clases medias y populares alent la industria de la

construccin, la herrera y la carpintera.

Una sociedad joven

La sociedad uruguaya present importantes cambios en los primeros treinta anos del siglo.

El aporte inmigratorio continu, pero a ritmo menos acelerado. De todos modos, casi una

quinta parte de la poblacin era extranjera. Los inmigrantes se iban integrando progresivamente

a la tierra que los haba acogido, enriqueciendola con sus costumbres y tradiciones.

Aunque la poblacin segua creciendo, descendieron los ndices de natalidad y mortalidad.

Por un lado, las familias tenan menos hijos y, por otro, el fin de las guerras y la mejora de las

condiciones higienicas permitieron reducir el nmero de muertes tempranas. De todos modos,

los jvenes eran la mayora de la poblacin.

Otro rasgo que marcaba una caracterstica demogrfica de Uruguay era la concentracin

de poblacin en Montevideo, donde a principios de siglo viva casi la tercera parte de los

habitantes.

Los nuevos barcos con cmaras frigorficas permitieron el trans-

porte de la carne congelada y enfriada a grandes distancias. Esto

provoc el fin de los saladeros, que fueron sustituidos por los fri-

gorficos. En 1910, los saladeros faenaban el 96 % de las reses;

los frigorficos, el 4 %. En 1930 los frigorficos faenaban el 98,5 %

de los animales; los saladeros, solo un 1,5 %. Capitales ingleses y

norteamericanos instalaron, en esas dcadas, los primeros esta-

blecimientos de la nueva industria.

Una foto en nmeros

Total de habitantes 1.042.686

En Montevideo 300.000

Uruguayos 83 %

Extranjeros 17 %

Menores de 15 aos 33 %

Datos del censo de 1908.

Diferencias de riqueza

Clase alta

Terratenientes; grandes comerciantes, algunos

industriales, gerentes de empresas extranjeras

4,5 % de la

poblacin

Clase media

Pequeos y medianos propietarios rurales,

dueos de pequeos comercios y talleres, al-

gunos trabajadores

+40 % de la

poblacin

Clases populares

Obreros, artesanos, trabajadores a jornal, sol-

dados

+55 % de la

poblacin

Segn datos de fuentes diversas.

Balanza comercial:

Relacin entre las

exportaciones y las

importaciones de un

pas.

Libras esterlinas:

Moneda de Inglaterra.

Mercado interno:

Conjunto de personas

que compra o puede

comprar en el pas.

ndice de natalidad:

Cantidad de nacimientos

en una poblacin cada

mil habitantes en un ao.

ndice de mortalidad:

Cantidad de muertes en

una poblacin cada mil

habitantes en un ao.

Demografa:

Ciencia que estudia

estadsticamente las

poblaciones humanas.

1 Glosario

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

10

10

Una democracia imperfecta

Jos Batlle y Ordez fue electo presidente en 1903. Pocos das despues se produjo el

alzamiento del caudillo blanco Aparicio Saravia. El movimiento se inici por un desacuerdo

del Partido Nacional (o Blanco) con la forma en que Batlle haba elegido a los jefes polticos. La

causa de fondo, sin embargo, era muy antigua.

En aquel entonces, segn la Constitucin de 1830, el partido que perda las elecciones no

tena la cantidad de diputados y senadores que le corresponda de acuerdo a los votos que haba

sacado. En este caso, el Partido Nacional era minora y quera la representacin proporcional.

Tambien reclamaba el voto secreto, porque la presencia de los jefes polticos elegidos por el

gobierno presionaba a las personas al momento de votar. En tercer lugar, quera eliminar el

fraude electoral, que era frecuente. A veces, al contar los sufragios haba ms votos que

votantes! Todo esto mostraba una democracia an imperfecta.

De acuerdo a la Constitucin de 1830, no tenan derecho al sufragio las mujeres, los

extranjeros, los analfabetos, los peones a sueldo, los vagabundos, los soldados Esto significaba

que solo una pequena minora elega al gobierno. En las elecciones de 1903, por ejemplo, vot

un 5 de la poblacin.

No todos estaban igualmente representados

En 1900, el presidente no era electo por los ciudadanos, sino por la Asamblea General

(Cmara de Senadores y Cmara de Diputados reunidas). En cambio, los diputados y los

senadores s eran elegidos por los votantes. Pero no exista la representacin proporcional,

como hoy.

Actualmente, el porcentaje de legisladores de cada partido es igual al porcentaje de votos

que obtuvo en las elecciones. Si un partido tiene el 20 de los votos, tendr el 20 de los

legisladores. En aquel tiempo no era as. El partido que ganaba las elecciones, aunque fuera por

poca diferencia, tena muchos ms representantes que los que correspondan a su porcentaje

de votacin.

Como durante muchos anos el Partido Colorado gan las elecciones, los blancos reclamaban

una reforma de la Constitucin que estableciera la representacin proporcional.

H

a

c

i

e

n

d

o

.

.

.

Historia

Partidos de ideas

El Partido Colorado y el Partido Nacional eran los mayori-

tarios y tenan casi cien aos de existencia. Pero a comien-

zos del siglo XX surgieron otros partidos. Se los conoce

como partidos de ideas, porque ms que por seguir a un

lder o por la tradicin de la familia, la gente que los votaba

lo haca por sus ideas, que eran muy distintas entre s.

Estos partidos fueron: el Partido Socialista, fundado en

1910; la Unin Cvica el partido catlico, en 1911 y el

Partido Comunista, que surgi en 1921.

Durante mucho tiempo, la historia en Uruguay fue escrita

desde la mirada de blancos o colorados. Actualmente, res-

pondiendo a la existencia de otras formas de pensar, se han

aadido nuevas visiones.

En las elecciones nacionales de 1903,

solo vot el 5 % de la poblacin.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

11

11

La ltima guerra civil

Hubo un alzamiento blanco en 1903 que dur unos pocos das y termin con el Pacto de

Nico Prez, pero en 1904 se produjo una nueva insurreccin, mucho ms grande, que se

transform en una guerra civil.

El Directorio del Partido Nacional estaba formado por hombres ilustrados los doctores,

pero los combatientes fueron acaudillados una vez ms por Aparicio Saravia. Casi 20.000

hombres lo siguieron, gauchos y paisanos que poco saban de leyes, pero eran fieles al caudillo

y esperaban que la revolucin aliviara en algo la miseria en que haban quedado tras el

alambramiento de los campos. Como eran excelentes jinetes, desafiaron al ejercito del gobierno

que contaba con 30.000 soldados y buenas armas.

A lo largo de nueve meses hubo victorias y derrotas en los dos bandos. Las batallas fueron

sangrientas. En una de ellas, en Masoller, Saravia fue alcanzado por una bala perdida y, das

despues, muri en Brasil.

Tras su muerte se firm la Paz de Acegu, en setiembre de 1904. All se estableci la

amnista para los sublevados y el compromiso de reformar la Constitucin para permitir la

participacin de las minoras en el gobierno.

Bala perdida: Proyectil

que no va dirigido a

nadie en especial.

Amnista: Perdn,

que generalmente se

aplica a los rebeldes o

adversarios despus de

una revolucin o una

guerra.

Glosario

H

a

c

i

e

n

d

o

.

.

.

Historia

Pobrero en ambos bandos

Los seguidores de Aparicio llevaban una cinta en el sombre-

ro que deca aire libre y carne gorda. La revolucin, a la vez

que satisfaca los deseos de una vida errante, permita sa-

quear el ganado de las estancias para alimento de la tropa.

Hoy los historiadores sostienen que en ambos bandos el

colorado del gobierno y el blanco revolucionario haba doc-

tores y haba pobrero rural aprovechando la guerra para

ganar ms y comer mejor. No responde a la realidad pen-

sar que solo los ejrcitos revolucionarios estaban integrados

por gente pobre.

Se calcula que a consecuencia de la guerra se perdieron ms

de 500.000 vacas y otro tanto o ms de ovejas. Tambin

fueron cortados ms de 16.000 kilmetros de alambrados.

Saravia y Batlle

Hay algunos personajes histricos que, ms all de sus ac-

ciones y sus indudables mritos, con el correr del tiempo,

cuando son recordados, se agrandan y transforman en sm-

bolos que representan algo importante para algunos grupos

de personas. Blancos y colorados han colocado a Aparicio

Saravia y a Jos Batlle y Ordez, respectivamente, en ese

lugar. Decir Aparicio Saravia pas a significar todo aquello

por lo que los blancos pelearon en ese momento y despus.

Mientras que, para los colorados, Batlle es don Jos Batlle y

Ordez y representa las reformas que llev a cabo a co-

mienzos de siglo, a pesar de que hubo otros Batlle que fue-

ron presidentes.

En la guerra comemos mejor

[] Por qu la guerra encuentra en este pas

[Uruguay] un ambiente favorable? En primer trmi-

no, porque la mayora de la gente no tiene hogar y

lleva una vida nmada. Mejor que ganar ocho pesos

por mes es lanzarse a una aventura que dura unos

meses y ganan ms y comen mejor.

LUIS MONGRELL, 1911. Citado en J. P. BARRN

y B. NAHUM, Historia social de las revoluciones

de 1897 y 1904, 1972.

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

Aparicio Saravia.

Jos Batlle y Ordez.

12

12

Ficha

1

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

Ficha

2

Interpreta: el Uruguay de principios de siglo XX

1. En las pginas 9 y 10 tienes informacin sobre el Uruguay a principios de siglo XX. A modo de ejemplo: el

90 % de las exportaciones eran ganaderas; el 33 % de la poblacin era menor de 15 aos. Pasa estos

porcentajes a grficas. Para ello, elabralas como ms te gusten: como barras, como torta o como pe-

queos dibujos representando los porcentajes.

Analiza: una democracia imperfecta

1. En el texto de la pgina 10 puedes encontrar varias razones para afirmar que a fines del siglo XIX y co-

mienzos del siglo XX, la democracia era imperfecta. Si encuentras tres, llegas al primer nivel de puntaje,

si encuentras cinco llegas al nivel superior!

Razn 1:

Razn 2:

Razn 3:

Razn 4:

Razn 5:

2. La revuelta de Aparicio Saravia tuvo varias explicaciones. Dibuja en tu cuaderno un ataque de la caba-

llera de Saravia, con leyendas en que se den por lo menos dos explicaciones de la revuelta.

3. El voto secreto era una de las aspiraciones de los revolucionarios para hacer ms perfecta la democra-

cia. Luego de averiguar cmo se vota hoy, explica qu garantas ofrece el voto secreto.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

13

13

Un presidente con proyectos

Con la victoria en la guerra, el poder del Gobierno se fortaleci.

A lo largo de sus dos presidencias (1903-1907 y 1911-1915) Batlle impuls importantes

reformas econmicas y sociales. Entre uno y otro perodo de gobierno, mientras ocupaba la

presidencia Claudio Williman, Batlle realiz un largo viaje a Europa, donde observ los problemas

de las sociedades ms desarrolladas. Convencido de que Uruguay era un pas joven, al volver

quiso anticiparse a los problemas proponiendo leyes sociales avanzadas.

La puesta en prctica de sus ideas le gan amigos y enemigos. Los trabajadores fueron los

ms beneficiados, pero muchos empresarios se opusieron a sus propuestas. Tampoco cont

con la simpata de los estancieros, a quienes intent aplicar impuestos. Adems, tuvo la abierta

oposicin de Inglaterra, ya que pretendi pasar a manos uruguayas las empresas inglesas. Sus

principales adversarios, sin embargo, fueron los blancos, pues a pesar de que en la Paz de Acegu

el gobierno se haba comprometido a buscar una frmula de coparticipacin, Batlle defendi

el gobierno exclusivo del Partido Colorado.

El Estado interventor

En aquel tiempo, el Estado se preocupaba fundamentalmente de mantener el orden, de juzgar

a los que desobedecan las leyes y de defender al pas en caso de ataque.

Para Batlle, el Estado tena que hacer mucho ms. Deba impulsar la economa, porque en

los pases jvenes no haba una clase de empresarios con poder suficiente y era necesario invertir

para favorecer el desarrollo. Tambien haba que asegurar que los servicios bsicos, como la

luz o el agua, llegaran a toda la poblacin. Por tanto, no podan estar en manos privadas,

que buscaban ganancia y no llevaran agua o luz a pueblitos perdidos de la campana, donde la

inversin no fuera rentable. Tampoco los servicios o sectores de importancia para el pas

podan pertenecer a extranjeros que se llevaran las ganancias para su patria.

Los batllistas proponan un Estado interventor en la economa, para concretarlo presentaron

una serie de proyectos de ley. Algunos fueron aceptados, otros se votaron cuando Batlle ya no

estaba en el gobierno y otros nunca se aprobaron.

H

a

c

i

e

n

d

o

.

.

.

Historia

Batlle, batllismo y Partido Colorado

Muchas veces los historiadores tienden a mos-

trar a algunos personajes caso Jos Batlle y

Ordez como los nicos hacedores de todos

los cambios de su poca, cuando en realidad

nunca los lleva adelante una persona sola. Bat-

lle estaba rodeado de otros hombres y mujeres

batllistas que pensaron e implementaron jun-

to a l las transformaciones. Algunos hubieran

preferido menos reformas; tambin hubo mu-

chos colorados que no eran batllistas y no es-

taban de acuerdo con las medidas propuestas.

La historia no la hacen solamente los hombres

ms destacados y no todos los que los acom-

paan piensan exactamente igual.

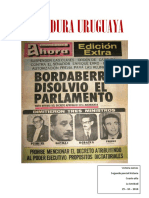

El Da, diario fundado

por Batlle y Ordez en

1886, fue el primero

que se vendi en la ca-

lle por medio de canilli-

tas (diarieros). Hasta

entonces, los diarios se

vendan por suscrip-

cin. La venta callejera

provoc un aumento

del nmero de lectores

de prensa y permiti a

Batlle difundir sus ideas.

Leyes sociales: Leyes

para beneficio de la

poblacin; por ejemplo,

la jubilacin.

Coparticipacin:

Compartir el poder de

gobierno.

Rentable: Que da

ganancia.

Proyecto de ley:

Propuesta de ley que

el Poder Ejecutivo hace

al Parlamento para que

la vote.

1 Glosario

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

14

14

Tres conceptos importantes

La idea de Batlle de ampliar las funciones del Estado se llev a cabo por medio de tres

grandes herramientas:

la estatizacin: que significa pasar a propiedad del Estado una actividad econmica, en

general porque se entiende que es de interes pblico (por ejemplo, la explotacin minera,

la generacin de energa electrica o la provisin de agua corriente).

la nacionalizacin: si las mencionadas actividades estn en manos de extranjeros, nacionalizar

quiere decir pasarlas a propiedad del Estado uruguayo.

el monopolio: quiere decir que alguien explota en forma exclusiva una actividad. En el caso

de las reformas batllistas, a veces el Estado era el nico autorizado para desarrollar alguna

de ellas.

Organismos estatales en importantes actividades econmicas

Creacin de las Usinas Elctricas del Estado (1912). Se estableci el monopolio estatal de

la generacin y distribucin de energa electrica. El Estado tena la exclusividad de producir

la energa electrica y llevarla a traves del cableado a las casas, las fbricas, las escuelas, los

hospitales, las oficinas, etcetera.

Estatizacin del Banco de la Repblica Oriental del Uruguay (nvou). El nvou fue fundado

en 1896. La mitad de sus fondos deban ser del Estado y la otra mitad, de particulares. Los

particulares nunca pusieron su parte de capital. En 1911 el gobierno lo estatiz. Su principal

funcin era dar crditos para el agro y la industria.

Creacin del Banco de Seguros del Estado (nsv). La mayor parte de los seguros (contra

robo, incendio, de vida, martimos) estaban en poder de empresas inglesas. En 1911 se

nacionaliz la mayora de ellas y se cre un banco especial.

Creacin del Banco Hipotecario (nnu). Desde haca anos la banca privada prestaba dinero

a la gente para adquirir o construir vivienda, tomando como garanta la propia casa que se

compraba o se iba a construir (hipoteca). En 1912, estos prestamos pasaron a ser monopolio

del Estado a traves del Banco Hipotecario.

Apoyos a la industria

El gobierno batllista apoy decididamente el desarrollo industrial. Baj los impuestos

aduaneros a la importacin de mquinas especialmente para las fbricas textiles y favoreci

cultivos industriales, como el de la remolacha azucarera. En esos anos se fundaron el Instituto

de Pesca, el Instituto de Geologa y Perforaciones y el Instituto de Qumica Industrial, con el

objetivo de explorar y explotar materias primas y fuentes de energa. En cambio, fracas el

proyecto de instalar una destilera de alcohol estatal.

Montevideo cobr cada vez mayor importancia como

puerto de comercio exterior. Al ser el punto de llegada de

las vas frreas y las carreteras, desplaz a los puertos del

litoral que haban florecido en el siglo anterior. Esto

tambin respondi a una nueva direccin del comercio,

que se orient fundamentalmente hacia Europa, dejando

en segundo plano al intercambio regional. En 1916 se

cre la Administracin Nacional de Puertos.

1

Crdito: Prstamo

de dinero que se le

da a una persona o

institucin.

Glosario

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

15

15

La poltica con el agro

Batlle pensaba que la tierra no deba ser propiedad de nadie. La asemejaba al aire o al mar,

algo sin dueno. Lo que s aceptaba era la propiedad sobre el fruto del trabajo, es decir que

no estaba en contra de la propiedad privada sino de la propiedad privada improductiva. Intent

aplicar impuestos al latifundio y aumentar el impuesto a la herencia, pensando que esto

desanimara a los propietarios de grandes extensiones improductivas. A la vez estimul a los

pequenos y medianos propietarios, y promovi planes de colonizacin.

Estas medidas no tuvieron exito, de hecho, los estancieros se opusieron fuertemente a su

poltica.

La lucha por los caminos de mar y tierra

Un pas comercial necesitaba buenas comunicaciones. El puerto de Montevideo fue

ampliado y mejorado a principios de siglo. Los ingresos de aduana seguan siendo importantes,

pero los barcos que transportaban las mercaderas eran extranjeros y cobraban fletes muy

caros. Por eso el batllismo intent crear una marina mercante nacional. No hubo interesados

y solo se logr una marina de cabotaje, por lo que el trfico internacional sigui en manos de

flotas extranjeras.

En tierra las cosas no eran mejores. Los ingleses posean casi toda la red ferroviaria,

incluyendo las vas, las locomotoras y los vagones. El Estado pagaba dinero por ese servicio y los

productores pagaban altos precios de flete. Como el Estado no tena dinero para comprar los

ferrocarriles, decidi competir con carreteras y puentes. Pidi prestamos a los Estados Unidos

y construy carreteras paralelas a las vas del tren. De ese modo, los ingleses tuvieron que bajar

los precios para no perder el negocio a manos de los camiones importados de Estados Unidos.

Locomotora utilizada en Uruguay hacia fines del

siglo XIX. Aunque la mayor parte de la red

ferroviaria era inglesa, en 1915 se cre la

Administracin de Ferrocarriles y Trenes, que

controlaba una parte menor del transporte

ferroviario.

Mapa ferroviario del Uruguay

La predominancia de

Montevideo como

puerto de exportacin

hizo que tanto las vas

de ferrocarril como las

carreteras se trazaran

de norte a sur. Se daba

prioridad a la salida de

los productos frente a

las necesidades del

transporte de pasaje-

ros. Hoy es frecuente

que sea ms cmodo y

rpido pasar por Mon-

tevideo para ir de Fray

Bentos a Treinta y Tres,

por ejemplo.

1

Fletes: Suma que

cobra un medio

de transporte por

el traslado de

mercaderas.

Marina mercante:

Barcos para uso

comercial.

Cabotaje: Navegacin

a corta distancia de la

costa.

Glosario

16

16

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

Ficha

4

Ficha

3

Clasifica: objetivos; argumentos o razones; herramientas

1. El batllismo llev adelante ciertas acciones de acuerdo a sus objetivos (lo que buscaba), dio sus razones

o argumentos y us ciertas herramientas. Relee la informacin de las pginas 13 y 14 y responde.

Qu funciones deba cumplir el Estado en la economa? (los objetivos).

Qu razones daba Batlle para hacerlo? (los argumentos).

Cmo lo hizo (con qu herramientas)? Busca ejemplos y escrbelos.

Compara: qu pasa hoy?

1. Con ayuda de algn adulto o con informacin que encuentres en Internet, responde estas preguntas:

Cules de los servicios y actividades mencionados en la pgina 14 estn hoy estatizados o son mono-

polio del Estado?

Hubo en los ltimos tiempos medidas estatales que dieran lugar a debates sobre la necesidad de poner

impuestos a los propietarios de tierras?

Qu pasa con los ferrocarriles hoy? Se ha tomado alguna medida en relacin a ellos ltimamente?

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

17

17

El Estado como rbitro de los intereses sociales

Para Batlle, el Estado no solo tena que intervenir en la economa, sino tambien en otros

aspectos, como las relaciones laborales.

Grandes huelgas y movilizaciones obreras reclamaban, en esos anos, mejores salarios y

menos horas de trabajo. La jornada laboral poda ser de 10, 12 o 14 horas. Tampoco estaba

limitado el trabajo de los menores.

En su viaje a Europa, Batlle fue testigo de grandes conflictos entre obreros y patrones. El

marxismo planteaba este enfrentamiento como una lucha de clases que solo se resolvera con

una revolucin. Batlle pensaba que las diferencias entre empresarios y trabajadores podan

solucionarse con reformas, sin necesidad de una revolucin. Para esto era necesario que el

Estado actuara como un intermediario entre los intereses de ambas partes.

Esta mediacin no significaba ser neutral, si no se llegaba a un acuerdo, el Estado deba

proteger al ms dbil. Por ello propuso una serie de leyes en beneficio de los trabajadores.

Algunas de estas leyes fueron resistidas por los patrones, pero, pese a ello, otras muchas se

aprobaron.

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

La jornada laboral de 8 horas

El primer proyecto de ley para acortar la jornada

laboral fue propuesto en 1905 por dos diputados

del Partido Nacional: Carlos Roxlo y Luis Alberto

de Herrera. Un ao despus, el presidente Batlle

envi otro proyecto con el mismo objetivo. As lo

fundamentaba:

Hay que reconocer al obrero, y en general a todos

los hombres de trabajo () el derecho a la vida de

la civilizacin, a la vida del sentimiento, de las afec-

ciones, de la familia, de la sociedad, y por tanto, el

derecho de disponer del tiempo indispensable pa-

ra participar de esos bienes. Cuando hayan desti-

nado a la alimentacin y al reposo de su organismo

el tiempo necesario, todava deben armonizar ideas

con sus esposas, para conocer y acariciar a sus

hijos y para extender su cultura moral e intelectual.

Ninguno de los proyectos fue aprobado. La ley de

8 horas recin se vot en 1915.

JOS BATLLE Y ORDEZ, Exposicin del proyecto

de ley de reduccin de la jornada laboral ante la

Asamblea General, 21 de diciembre de 1906.

Cunto ganaban?

Albail: $0,90 por da (calculando 24 das de trabajo: $21,60)

Pen de curtiembre: de $20 a $38 por mes

Guarda o conductor de tranva: de $ 35 a $38 por mes

Maquinista de ferrocarril: $60 por mes

Diputado: $360 por mes

Ministro: $750 por mes

Ingreso promedio de las clases altas (rentas de la tierra o

empresas); de $800 a $1000 por mes

Fuentes varias.

Cuanto gastaban?

Presupuesto de un obrero casado en 1905:

Casa (dos habitaciones) ............................................$10

Almacn ....................................................................$12

Carnicero ...................................................................$5

Panadero ...................................................................$2

Lechero ......................................................................$1,60

Sociedad mdica ......................................................$1

Carbonero .................................................................$1

Verdulero ...................................................................$0,80

Rotura de loza ...........................................................$0,60

Renovacin de calzado y vestimenta ........................$6

Gastos eventuales .....................................................$4

Total ...........................................................................$44

RAMN VZQUEZ, Diario Nuevo, 22 de junio de 1905.

1

Relaciones laborales:

Tienen que ver con el

trabajo, por ejemplo:

salario, horario,

relaciones entre

trabajador y patrn, etc.

Marxismo: corriente

de pensamiento

fundada por Karl Marx

y Friedrich Engels en

el siglo XIX. Sostiene

que la revolucin es

la va para superar las

injusticias sociales.

Glosario

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

18

18

Derechos para el trabajador

Entre 1904 y 1920 se aprobaron varias leyes laborales.

Se cre la Caja de Jubilaciones Civiles, que permita a los empleados pblicos percibir una

jubilacin al llegar a la ancianidad.

En 1914 se present un proyecto de ley de pensiones a la vejez para quienes no podan ju-

bilarse y llegaban a la vejez sin tener ingresos. En ese caso, el Estado les pagaba una pensin.

La ley se aprob en 1919.

Se prohibi el trabajo a los menores de 13 anos y se limit el horario para los menores de

19.

Se fij un horario mximo de trabajo de

48 horas semanales, con un da de descan-

so obligatorio.

Se aprob la ley de indemnizacin por des-

pido, por la que el patrn deba pagar una

suma de dinero al trabajador despedido,

segn la cantidad de anos que este hubie-

ra trabajado.

Se aprob una ley de licencia de 40 das

por embarazo para la mujer.

Muchas otras propuestas fueron rechazadas.

H

a

c

i

e

n

d

o

.

.

.

Historia

Organizaciones obreras

Las primeras organizaciones obreras aparecieron

a fines del siglo XIX. En 1905 se cre la Federacin

Obrera Regional Uruguaya (FORU) y poco despus

la Unin General de Trabajadores (UGT), de ten-

dencia socialista, y la Unin Democrtico Cristia-

na (UDC), catlica.

Los obreros reunidos en estas centrales sindica-

les organizaron grandes huelgas y movilizaciones

en las primeras dcadas del siglo. La FORU tena

registrados, en 1905, unos 70.000 afiliados. Hay

historiadores que se han especializado en el es-

tudio del sindicalismo y las organizaciones obre-

ras en el Uruguay. Siguen modernas corrientes

del estudio de la historia que analizan procesos

de grupos especficos de la sociedad: las muje-

res, los jvenes o los obreros. Estos grupos,

tradicionalmente no tuvieron oportunidad de ha-

cer or su voz en los libros de historia.

Batlle y las huelgas

Simpatizamos con las huelgas. Cuando una se produce, y se pro-

duce bien, de una manera reflexiva, con probabilidades de xito,

con elementos de resistencia que ponen verdaderamente en jaque

a los patrones, nos decimos: he aqu los dbiles que se hacen

fuertes y que, despus de haber implorado la justicia, la exigen.

J. BATLLE Y ORDEZ, El Da, 9 de junio de 1905.

Las leyes y el orden que estoy obligado a mantener por deber de

mi cargo, no me permiten tomar una participacin activa en vuestra

contienda. Soy el encargado de hacer cumplir el orden y los dere-

chos de todos los ciudadanos y, por lo tanto, el gobierno garan-

tizar vuestros derechos mientras os mantengis en el terreno de

la legalidad. Organizaos, unos y tratad de conquistar el mejoramien-

to de vuestras condiciones econmicas, que podis estar seguros

que en el gobierno no tendris nunca un enemigo, mientras respe-

tis el orden y las leyes.

Tomado de J. P. BARRN y B. NAHUM, Batlle, los estancieros

y el Imperio britnico, tomo IV, 1972.

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

Los inmigrantes de Rafael Barradas. El movimiento sindical uruguayo estuvo

vinculado en sus orgenes a la llegada de inmigrantes, muchos de ellos

socialistas y anarquistas.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

19

19

Los derechos de la mujer

Entre los miembros debiles de la sociedad de principios de siglo se encontraban las

mujeres, pues carecan de muchos derechos que tenan los hombres. No podan votar.

Tampoco podan disponer libremente de sus bienes, que eran manejados por un hombre

de la familia (el padre, el esposo, el hijo o el hermano). Ni siquiera tenan la patria potestad

de sus hijos.

En cuanto a la ensenanza, si bien la escuela era obligatoria, a partir de tercer ano las ninas

eran separadas de los varones, porque no se consideraba conveniente que estuvieran juntos.

Esto era aun peor en la enseanza secundaria, donde las chicas prcticamente no asistan.

Las familias ricas contrataban maestros particulares para sus hijas, mientras las ninas de clase

media y de sectores populares apenas terminaban la primaria.

Por eso, en 1912 se cre la Seccin Femenina de Enseanza Secundaria, con el fin de que

pudieran asistir las seoritas cuyos padres no queran que sus hijas fueran al liceo con varones.

La ley de divorcio

En 1905 se present el primer proyecto de ley de divorcio. Esto caus un verdadero

escndalo en la sociedad, provocando la protesta de la Iglesia y grandes manifestaciones de

mujeres catlicas. Finalmente se aprob una ley desigual, que daba al hombre ms posibilidades

que a la mujer de decidir el divorcio.

Dos aos despues se present otro proyecto, que permiti el divorcio por mutuo

consentimiento.

Finalmente, en 1912 se aprob la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer. Esta

ley permita que la mujer tomara la decisin de divorciarse aunque su marido no quisiera

hacerlo.

1

H

a

c

i

e

n

d

o

.

.

.

Historia

Feministas uruguayas

La lucha de las mujeres por sus derechos se dio en muchas partes del mundo, desde me-

diados del siglo XIX. En Uruguay, las primeras feministas empezaron a actuar a principios

de siglo. En 1911, la maestra Mara Abella Ramrez fund el primer grupo feminista y,

cinco aos despus, Paulina Luisi cre el Consejo Nacional de Mujeres.

Estas pioneras reclamaban el derecho al sufragio femenino, as como el derecho

de las mujeres a estudiar una carrera universitaria.

Paulina Luisi fue la primera mdica cirujana del pas. Se recibi en 1908, tras

soportar las burlas de sus compaeros y la desconfianza de muchos de sus

profesores y colegas. Pese a esto, logr tener una ctedra y ensear en la Fa-

cultad de Medicina.

Era uno de los ocho hijos de la familia Luisi. Su madre era maestra y tambin

luchadora por los derechos de la mujer. Su padre haba enseado a sus seis

hijas mujeres a bastarse por s mismas. Todas fueron maestras, pero, adems,

dos fueron mdicas. Otra, Ins, fue la primera abogada uruguaya y otra, Luisa, fue

poetisa.

La familia Luisi fue una excepcin. Sus integrantes encontraron la manera de hacerse

or en la sociedad. Hoy los historiadores que quieren rescatar las voces de otras muje-

res de la poca deben afinar mucho su capacidad de escuchar. Luisa Luisi.

Patria potestad:

Derechos y deberes

de los padres sobre

los hijos mientras son

menores.

Mutuo

consentimiento:

Acuerdo de dos partes.

Glosario

20

20

Fomento de la enseanza

La mejor manera de afirmar la democracia era, para los batllistas, desarrollar la educacin

de los ciudadanos. Con ese fin, en los primeros quince anos del siglo se crearon liceos en todos

los departamentos, las facultades de Comercio (hoy Ciencias Econmicas), Veterinaria,

Agronoma, Arquitectura e Ingeniera, y se construyeron los edificios de la Universidad de la

Repblica, del actual Instituto Alfredo Vsquez Acevedo (iv), de la Facultad de Medicina y

otros.

Este impulso a la educacin pblica se complet con el establecimiento de escuelas agrarias

e industriales, la Escuela Experimental de Arte Dramtico y la Comisin Nacional de

Educacin Fsica, que fomentara el ejercicio f sico a traves de la construccin de plazas

deportivas pblicas en todo el pas.

El Estado y la Iglesia

La Constitucin de 1830 estableca que el catolicismo era la religin oficial de Uruguay. Sin

duda, la mayora de la poblacin era catlica, pero tambien haba creyentes de otras religiones

y ateos. Por eso, para Batlle, el Estado, como representante de todos los ciudadanos, no deba

tener una religin oficial.

Hizo quitar los crucifijos de los hospitales pblicos y eliminar la ensenanza religiosa de las

escuelas pblicas. En esto complet la obra de Varela, quien haba propuesto una ensenanza

laica, pero, en consideracin a la gran mayora de los catlicos, haba aceptado que se ensenara

religin, salvo a los ninos cuyos padres manifestaran desacuerdo. Con la disposicin de Batlle,

la escuela pblica pas a ser totalmente laica.

Todas estas medidas, unidas a las leyes de divorcio, produjeron la resistencia de la Iglesia y

de los catlicos en general.

Leyes humanitarias

En 1907 se aprob la ley que abola la pena

de muerte en Uruguay. En 1912 se propuso

un proyecto de ley que prohiba el boxeo, las

corridas de toros y otros espectculos con

mortificacin de animales. As lo fundamen-

taba Batlle: Todo lo que participa de la vida

animada con cierta intensidad en la natura-

leza [] no puede ser, en una sociedad civi-

lizada, objeto de mortificacin para satisfacer

motivos de distraccin, tendencias al juego,

pasiones o brutalidades de los hombres que

no sienten en su corazn los impulsos gene-

rosos de la solidaridad que une y vincula a

todos los seres vivientes.

J. BATLLE Y ORDEZ, fundamentacin del

proyecto de ley de 1912.

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

1

Ateo: No creyente en

dios.

Glosario

IAVA.

Facultad de

Ingeniera.

21

21

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

Ficha

5

Ficha

6

Ejemplifica: el Estado rbitro

Qu es para ti un rbitro?

Qu tipo de rbitros conoces?

Cules eran las funciones de un Estado rbitro para los batllistas?

En opinin de Batlle, el Estado rbitro siempre deba ser neutral?

Con qu argumentos fundamentaba Batlle su posicin? Repasa la pgina 17.

Analiza: la movilizacin obrera

1. Lee en la pgina 18 el recuadro Organizaciones obreras y los documentos Batlle y las huelgas.

Cmo se movilizaron los obreros por sus derechos? Estaban organizados?, con qu medidas?

Cul fue la actitud de Batlle ante las huelgas?

Cmo fundamentaba Batlle esa actitud?

Qu caractersticas deba tener una huelga para tener el apoyo del gobierno?

22

22

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

Ficha

8

Ficha

7

Averigua y debate: los derechos de las mujeres

Por qu la mujer estaba considerada entre los miembros dbiles de la sociedad?

Qu medidas se tomaron a su favor bajo el gobierno de Jos Batlle y Ordez? Repasa la pgina 19.

Organicen un debate en clase. Para ello deben dividirse en dos grupos. Uno defender con argumentos

las medidas tomadas por los batllistas a favor de las mujeres. Otro debe argumentar en contra. En ambos

grupos puede haber hombres y mujeres. Entre el grupo de los feministas, alguna chica puede buscar in-

formacin y representar a una de las Luisi. En el otro grupo puede haber una representante de las mujeres

catlicas de la poca, contrarias a la ley del divorcio. En el debate, deben posicionarse como si vivieran a

comienzos del siglo xx y hablar en primera persona del plural: nosotras, las mujeres batllistas, creemos

que, por ejemplo.

Compara: las cosas han cambiado?

Elige dos o tres derechos laborales que se promovieron en la poca (repasa la pgina 18) y averigua si hoy

estn vigentes.

Cmo es la legislacin del divorcio hoy en Uruguay? En qu ha cambiado respecto a la legislacin de

comienzos del siglo xx?

Cuntos liceos y facultades hay hoy respecto a los de 1915?

Existen algunos pases en los que an hay pena de muerte. Averigua y anota alguno de ellos.

Tambin existen pases donde se practican deportes con mortificacin de animales. Averigua qu depor-

tes son y en qu pases se practican.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

23

23

La idea del colegiado

Respecto a la organizacin del gobierno, Batlle plante una idea nueva, tomando el ejemplo

de Suiza. En lugar de un solo presidente, como fijaba la Constitucin de 1830, propuso que el

Poder Ejecutivo estuviera formado por un conjunto de nueve miembros, al que llam Junta

de Gobierno y se conoci como colegiado.

Segn Batlle, el colegiado tena muchas ventajas, ya que evitaba que una sola persona tuviera

mucho poder.

El modo de eleccin de los consejeros, sin embargo, aseguraba la permanencia del partido

ganador en las elecciones. Como hasta el momento haba ganado las elecciones el Partido

Colorado, la propuesta provoc la oposicin no solo de los blancos, como era de esperar, sino

de algunos sectores del Partido Colorado. Muchos se opusieron porque no estaban de acuerdo

con el colegiado, pero tambien porque les pareca que Batlle haca reformas sociales muy

radicales.

A favor o en contra

Desde que Batlle dio a conocer la idea del colegiado en sus Apuntes en el diario El Da,

en 1913, toda la sociedad se vio envuelta en la discusin acerca de la propuesta del presidente.

La prensa expresaba con pasin el enfrentamiento.

Todos estaban de acuerdo en la necesidad de reformar la Constitucin. Los blancos venan

pidiendo la reforma desde haca anos, en busca de la coparticipacin.

En julio de 1916 se puso a votacin la propuesta. Ganaron los opositores al colegiado,

porque algunos colorados no votaron la idea de Batlle.

Sin embargo, en las elecciones para legisladores que se hicieron poco despues, los batllistas

ganaron porque los colorados votaron otra vez juntos.

Esto era una situacin prcticamente sin salida. Para resolver el problema, blancos y

colorados se pusieron de acuerdo y elaboraron una reforma constitucional que contemplaba

a ambas partes.

El gobierno colegiado

El gobierno colegiado no es otra cosa

que el gobierno de una comisin: en

vez de un hombre gobierna una junta

de nueve. Eso es todo. Cada una de

esas nueve personas tiene la misma

autoridad que las otras y para que el

gobierno pueda ordenar algo es nece-

sario que la mayora de los nueve lo

resuelva. Si uno solo de ellos quisiera

mandar, nadie estara obligado a obe-

decerlo. El verdadero gobierno ser la

mayora.

JOS BATLLE Y ORDEZ, El Da, 1916.

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

Batlle en Minas. Batlle convocaba grandes manifestaciones polticas. De

esta manera, reafirmaba la participacin popular y difunda sus ideas. En

esta difusin el diario El Da era muy importante. All expuso por primera

vez su idea del colegiado, en un artculo en 1913.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

24

24

La Constitucin de 1917

La nueva Constitucin introdujo algunos cambios importantes. Entre ellos:

se estableca el voto universal masculino para los mayores de 18 anos, eliminando las

limitaciones impuestas por la Constitucin anterior. Esto significaba que, en adelante, todos

los ciudadanos podan votar. Las mujeres y los extranjeros no tenan este derecho, aunque

se planteaba que el voto femenino poda ser aprobado por una simple ley en el futuro,

se estableca el voto secreto,

se adoptaba el principio de representacin proporcional en el Poder Legislativo,

se ampliaban los derechos de los no ciudadanos (extranjeros),

se estableca la separacin entre la Iglesia y el Estado,

el Poder Ejecutivo se integraba con un Presidente y un Consejo Nacional de

Administracin, de nueve miembros, que se repartan las funciones de gobierno. Todos

eran elegidos directamente por los ciudadanos.

Basta de reformas sociales!

La derrota del colegiado fue un duro golpe para los batllistas. Los

sectores ms conservadores del Partido Colorado aprovecharon

el resultado para detener las leyes sociales a favor de los trabaja-

dores. Feliciano Viera, el presidente colorado que sucedi a Batlle,

dijo en un discurso ante sus camaradas:

Las avanzadas leyes econmicas y sociales sancionadas duran-

te los ltimos perodos legislativos han alarmado a muchos corre-

ligionarios [] Bien, seores, no avancemos ms en materia de

legislacin social y econmica; conciliemos el capital con el obre-

ro. Hemos marchado bastante a prisa; hagamos un alto en la

jornada.

Diario del Plata, citado en B. NAHUM,

Manual de historia del Uruguay, tomo 2, 1998.

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

H

a

c

i

e

n

d

o

.

.

.

Historia

El impulso y su freno

El historiador Carlos Real de Aza escribi un

libro sobre la poca batllista al que llam El im-

pulso y su freno. Este ttulo resume tan bien las

caractersticas de ese tiempo que sigue utilizn-

dose para interpretar los treinta aos de la que

algunos historiadores llaman primera poca bat-

llista. Transcurri entre 1903 y el golpe de Esta-

do que dio Gabriel Terra en 1933. El ttulo del libro

de Real de Aza hace referencia a cmo, a lo

largo de ese perodo, hubo momentos de mayor

impulso reformista y otros de freno a las reformas.

Los cambios ms profundos se dieron durante

la segunda presidencia de Jos Batlle y Ordez.

El freno mayor fue durante la presidencia de Fe-

liciano Viera. Los historiadores recuerdan ese

momento como el alto de Viera al reformismo.

Alto, en este caso, quiere decir detencin, de-

tener.

CRONOLOGA DE PRESIDENTES

JOS BATLLE Y ORDEZ JOS CLAUDIO WILLIMAN

1903 1907 1911

JOS BATLLE Y ORDEZ

1915

FELICIANO VIERA

1919

BALTASAR BRUM JOS SERRATO JUAN CAMPISTEGUY

1923 1919 1927 1931

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

25

25

Temas en imgenes

i

Las costumbres de los uruguayos de comienzos del siglo XX cambiaron

profundamente entre 1900 y 1930. Esta fue una poca de grandes

transformaciones, producidas por el aumento de poblacin, la afrmacin de

grupos sociales bien distintos entre s y las reformas aplicadas en el perodo

Bastara, como ejemplo, la aparicin de la mujer en algunos aspectos de la vida

pblica que, aunque todava dbilmente, no poda imaginarse a principios del

Novecientos.

Uruguayos de hace 100 aos

Candombe

Candombe a la luz de un farol de Pedro Figari (1861-1938).

Siguiendo por el sur de la ciudad, donde empezaba a

construirse la rambla, a lo largo de los actuales barrios Sur y

Palermo, los descendientes de los esclavos africanos

interpretaban otra de las expresiones musicales caractersticas

del Uruguay: el candombe. Figari recre escenas del campo y

de la ciudad. En sus famosas pinturas de negros expresa, en un

estilo original y vibrantes colores, el mundo del candombe y la

vida de la comunidad afrodescendiente de aquellos tiempos.

Las clases altas

Para las clases acomodadas de la sociedad,

la primera dcada del siglo signific la Belle

poque, un modo de vivir y sobre todo de

disfrutar semejante al que estaba en uso

en Francia y otros pases europeos.

Trado al Uruguay, este estilo de vida se

manifest en lujosas mansiones en el Prado

o el Paso Molino, donde la clase alta

descansaba en sus quintas. Observen las

vestimentas que usaban Carrasco y Punta

del Este no eran ms que arenales donde

apenas se notaban las primeras residencias.

Un baile clsico?

Los sectores populares seguan viviendo en conventillos

compartiendo pocas habitaciones y malos servicios.

En el bajo, como se llamaba a la parte de la capital que

bordeaba la orilla del Ro de la Plata, desde la aduana

hasta el comienzo del Barrio Sur, se bailaba el tango. All

empez su historia como msica ciudadana por

excelencia.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

26

26

i

Padres e hijos

[Las comidas] reunan a la familia entera, en horas fijas, a las que

todos deban amoldarse. El hecho de que un hijo llegase tarde a

comer se consideraba una falta de respeto a los padres; en ese

caso no se le servan los platos anteriores. [] Exista la costumbre

de la sobremesa, prolongando esos momentos de reunin familiar

y conversacin. [] Exista demasiada formalidad en las relaciones

entre padres e hijos: estos no hablaban ms que cuando el padre

o la madre les dirigan la palabra.

SILVIA RODRGUEZ VILLAMIL, Vivienda y vestido en la ciudad

burguesa, en Historias de la vida privada en el Uruguay, tomo

2, J. P. BARRN y otros, 1996.

El barrio

El barrio era un espacio privilegiado de la convivencia y la cua-

dra una continuidad de la familia: los vecinos eran como parien-

tes. La barra de amigos as constituida sobre el espacio pblico

era su vez un centro de vida privada que, por su densidad afec-

tiva, poda llegar a competir con la familia. [] En sus veredas,

comercios y plazas se compartan saludos, sonrisas, preocupa-

ciones algunas rituales, como el estado del tiempo; otras sus-

tanciales, como la salud y el empleo, intercambios que testi-

moniaban conocimiento, reconocimiento, afecto e inters

YAMAND GONZLEZ, Domingos obreros en los albores del siglo

XX, Historias de la vida privada en el Uruguay, tomo 2,

J. P. BARRN y otros, 1996.

Novios de zagun

El zagun. En aquel perodo, el zagun, con sus puertas, esta-

bleca lmites bien definidos a la sociabilidad que no todos podan

trasponer. Numerosos testimonios relatan cmo la primera etapa

de los noviazgos se desarrollaba en el balcn y luego en el zagun.

Cuando el pretendiente era autorizado a ingresar en la sala, esto

implicaba una mayor formalizacin de la relacin. Esta modalidad

era propia de los barrios de clase media o populares, ya que en la

clase alta no era bien vista esta costumbre.

SILVIA RODRGUEZ VILLAMIL, Vivienda y vestido en la ciudad

burguesa, en Historias de la vida privada en el Uruguay, tomo

2, J. P. BARRN y otros, 1996.

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

Las relaciones familiares eran muy rgidas. La autoridad de los

padres era indiscutida y los hijos los trataban de usted. Ni que

hablar de los novios, que no se tuteaban hasta poco antes de

casarse!

Este trato se conserv durante mucho tiempo en el campo. En la

dcada de 1920, sobre todo con el avance de algunas mujeres

que empezaron a ocupar puestos de trabajo, las costumbres se

fueron flexibilizando.

Clase media

Para la clase media, que fue consolidndose al

amparo de las leyes sociales del perodo, se abran

nuevos barrios, con viviendas de costo accesible. El

sueo del techo propio pas a ser una aspiracin

de los uruguayos. El patio, los balcones, el zagun y

sobre todo la relacin con los vecinos conformaron

la identidad de gran parte de la poblacin en las

ciudades.

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

27

27

Ftbol

El deporte de los ingleses entusiasm a los uruguayos,

que pronto se destacaron internacionalmente como

buenos jugadores. En msterdam (Pases Bajos), en

1924, y en Colombes (Francia), en 1928, los celestes

fueron campeones olmpicos.

Nacional.

Pearol.

El Novecientos y el teatro

El Novecientos uruguayo dio a conocer grandes

escritores. En teatro, Florencio Snchez (1875-1919)

expres como nadie la manera de ser rioplatense y la

realidad de la poca. Sus obras ms famosas son

Barranca abajo y Mhijo, el dotor.

Horacio Quiroga (1878-1937), nacido en Salto, vivi

en Montevideo, Buenos Aires y finalmente en la selva

de Misiones. All se inspir para escribir sus

extraordinarios Cuentos de la selva. Est considerado

uno de los grandes maestros del cuento a nivel

mundial.

Deportes venidos de afuera

A fines del siglo XIX, la colectividad britnica en Montevideo introdujo la

prctica de distintos deportes, como el cricket, el remo, el rugby y el

ftbol! La empresa del Ferrocarril Central, que era propiedad de los

ingleses, foment la creacin de un equipo de ftbol. As, el 28 de

setiembre de 1891, se fund el Central Uruguay Railway Cricket Club,

con sede en la villa de Pearol, donde estaban los talleres y oficinas de la

empresa. Por eso, en 1913, el equipo cambi de nombre y pas a

llamarse Pearol.

Por otra parte, el 21 de setiembre de 1891 surgi un club criollo: el Albion

Football Club, que en principio no aceptaba jugadores extranjeros. En los

aos siguientes se crearon otros cuadros menores. El 14 de mayo de

1899, el Albion y otros dos equipos se fusionaron para crear el Club

Nacional de Football.

28

28

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

Ficha

10

Ficha

9

Compara: cambios constitucionales

1. La Constitucin de 1917 plante cambios respecto a la de 1830 que significaron avances hacia la demo-

cracia. Completa el cuadro, fundamentando por qu fueron avances.

Constitucin de 1917 Por qu signific un avance hacia la democracia?

Voto secreto

Voto universal masculino

Representacin proporcional

Qu estableca la Constitucin de 1917 respecto al voto femenino?

Realiza un dibujo representando el principal cambio planteado en la integracin del Poder Ejecutivo.

Investiga: en busca de un objeto de hace cien aos

1. Cien aos es mucho tiempo. Sin embargo, es posible que algn familiar, vecino u otros adultos que co-

nozcas posean un objeto que tenga cien aos o ms de antigedad. Puede ser un mueble, un objeto

de uso cotidiano, una imagen o cualquier otro recuerdo que alguien haya guardado. Te proponemos que

preguntes a los adultos mayores que conozcas si tienen algn objeto que tenga ms de cien aos. Una

vez que logres tu objetivo, llena la siguiente ficha:

Qu objeto es?

Quin te lo mostr?

Cul era su utilidad?

Por qu fue conservado?

Qu nos ensea sobre el pasado?

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

Actividades de cierre

29

Deduce: gastos muy distintos

1. Luego de consultar las pginas 17 y 25 responde:

a) En qu gastara el dinero una familia trabajadora de bajos ingresos, a comienzos del siglo XX, en

Montevideo?

b) En qu gastara el dinero una familia con ingresos altos, a comienzos del siglo XX, en Montevideo?

c) En el interior del pas, crees que sera igual en uno y otro caso?

Clasifica: los desprotegidos del taller y del hogar

Toda la legislacin laboral y social del batllismo se hizo a favor de los desprotegidos del taller y del hogar;

a saber: obreros, mujeres, nios y ancianos.

2. Repasa la legislacin del perodo en las pginas 17 a 20 y completa el cuadro siguiente, ubicando ejem-

plos de leyes en los recuadros correspondientes.

Sectores favorecidos Ejemplos de leyes que los favorecieron

Obreros

Mujeres

Nios

Ancianos

Analiza: un tablado de la poca

3. Observa la siguiente imagen sobre el tablado Artigas,

en el carnaval de 1918.

a) Describe lo que ves en la imagen.

b) Qu llama tu atencin en esta fotografa?

c) Qu nos cuenta sobre la poca que estamos estudiando?

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

30

30

30

30

Construccin de la ciudadana

Cuando omos decir que en un pas se vive en paz, la primera idea que nos viene a la cabeza es la de

que all no hay guerras. Es cierto que la ausencia de guerras es una condicin imprescindible para la paz,

pero no es suficiente.

Tambin podemos pensar que en un pas o en un barrio o en una familia hay paz cuando no hay

conflictos. Sin embargo, los conflictos forman parte de la vida y no es posible ni bueno evitarlos. El asunto

est en cmo enfrentarlos para resolverlos positivamente.

La existencia de reglas de convivencia es una de las condiciones imprescindibles para vivir en paz.

Estas reglas tienen distinto grado de exigencia. Algunas son de cumplimiento voluntario, como dejar pasar

primero a una embarazada para que no tenga que hacer cola. Otras son obligatorias, como obedecer las

leyes de trnsito, por ejemplo.

Hay algunas leyes, llamadas leyes sociales, que son un importante sustento para la convivencia pacfica.

En este captulo hemos estudiado cmo, a principios del siglo XX termin la ltima guerra civil en Uru-

guay. Al valor de vivir en paz se sum la idea de que era necesaria una mayor justicia social. Como con-

secuencia, la legislacin social aprobada en el perodo fue una de las ms adelantadas de Amrica Latina.

Cuando la paz se sostiene en leyes justas, que contemplan los intereses de los diversos grupos de la

sociedad, se hace ms slida y duradera.

Por otra parte, no hay paz si no hay respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

La historia del siglo XX estuvo llena de ejemplos de intolerancia y de atropello a esos derechos, aun en

Estados que, al no estar en guerra, se decan pacficos.

Las diferentes concepciones

sobre la paz

S

a

n

t

i

l

l

a

n

a

S

.

A

.

P

r

o

h

i

b

i

d

a

s

u

f

o

t

o

c

o

p

i

a

.

L

e

y

1

5

.

9

1

3

31

31

31

31

Actividades complementarias

Actualidad

Dibuja la escena de Alicia en el pas de las ma-

ravillas.

Inventa y redacta otra historia en la que la con-

secuencia de la falta de reglas sea la ausencia

de paz.

Piensa y escribe reglas para una mejor relacin

entre los compaeros del grupo.

Hoy en da en Japn algunos adolescentes y jve-

nes hikikomori se recluyen voluntariamente en

sus habitaciones y pierden la comunicacin con su

entorno. Deprimidos y sin amigos, consumen dibu-

jos animados y juegos de video. Se levantan des-

pus de medioda y pasan la noche despiertos fren-

te a la computadora.

Problema a debatir

Alicia en el pas de las maravillas es la historia de una nia que lleg a un mundo lleno de

disparates y de malentendidos, en el que no existan reglas claras, aunque en apariencia s

las haba.

Por qu crees que la reina gritaba todo el tiempo que le corten a este la cabeza!?

Qu relacin existe entre la falta de reglas de convivencia y el caos?

Has vivido alguna situacin de este tipo?

Estudio de caso: que le corten a este la cabeza!

Todos a sus sitios! grit la Reina con voz de trueno. Y todos se pusieron a correr en distintas direc-

ciones, tropezando unos con otros. Sin embargo, unos minutos despus ocupaban sus sitios y empez

el partido. Alicia pens que no haba visto un campo de croquet tan raro como aquel en toda su vida.

Estaba lleno de montculos y de surcos. Las bolas eran erizos vivos, los mazos eran flamencos vivos, y los

soldados tenan que doblarse y ponerse en cuatro patas para formar los arcos. [] Los jugadores juga-

ban todos a la vez, sin esperar su turno, discutiendo sin cesar y disputndose los erizos. Y al poco rato la

Reina haba cado en un paroxismo de furor y andaba de un lado para otro, dando patadas en el suelo y

gritando a cada momento: Que le corten a este la cabeza! o Que le corten a esta la cabeza!.

LEWIS CARROLL, Alicia en el pas de las maravillas (fragmento), 1865.

1. Cmo se juega al croquet? Averigua.

2. Qu tenan de extrao las bolas, los mazos y los arcos en el campo de juego del pas

de las maravillas?

3. Cmo actuaban los jugadores?

4. Cmo actuaba la reina?

También podría gustarte

- Futbol, Politica y SociedadDocumento14 páginasFutbol, Politica y SociedadAgusHonorioAún no hay calificaciones

- Transformación Social y Crisis de La Política PORTATIERODocumento4 páginasTransformación Social y Crisis de La Política PORTATIEROJuli ChavezAún no hay calificaciones

- Uruguay Entre 1958-1968 PDFDocumento10 páginasUruguay Entre 1958-1968 PDFXandria Lacri100% (1)

- Resumen de Pedagogia Del OprimidoDocumento15 páginasResumen de Pedagogia Del OprimidoJuan Velasquez100% (1)

- 034 Santos Detenidos Desaparecidos en UruguayDocumento14 páginas034 Santos Detenidos Desaparecidos en Uruguayjohana fernandezAún no hay calificaciones

- Real de Azúa, Carlos - Historia y Política en El UruguayDocumento244 páginasReal de Azúa, Carlos - Historia y Política en El UruguayArturiorama100% (1)

- Uruguay 1945 1990Documento13 páginasUruguay 1945 1990Oriianaa94Aún no hay calificaciones

- Jose Pedro BarranDocumento9 páginasJose Pedro BarranbonzeppelinAún no hay calificaciones

- Obra Del BatllismoDocumento4 páginasObra Del BatllismomercedesblancofaresAún no hay calificaciones

- Resumen - Ana Frega (2008) "Uruguayos y Orientales: Itinerario de Una Síntesis Compleja"Documento2 páginasResumen - Ana Frega (2008) "Uruguayos y Orientales: Itinerario de Una Síntesis Compleja"ReySalmonAún no hay calificaciones

- Caetano y Rilla Uruguay IVDocumento25 páginasCaetano y Rilla Uruguay IVInés Kape100% (1)

- Tajam, Yaffé, Isi en Uruguay PDFDocumento58 páginasTajam, Yaffé, Isi en Uruguay PDFleonorbernaAún no hay calificaciones

- Jacob El RuralismoDocumento4 páginasJacob El RuralismoLucia100% (1)

- 6.+Guia+de+clase+Uruguay+1959 1973Documento13 páginas6.+Guia+de+clase+Uruguay+1959 1973Damian RodriguezAún no hay calificaciones

- NeobatllismoDocumento15 páginasNeobatllismoedunemeAún no hay calificaciones

- Ehrenberg A 2000 La Fatiga de Ser Uno Mismo Depresion y Sociedad Buenos Aires Nueva VisionDocumento155 páginasEhrenberg A 2000 La Fatiga de Ser Uno Mismo Depresion y Sociedad Buenos Aires Nueva VisionScarlett Lucia Cabrera Merino100% (1)

- Historia Visual Del Anticomunismo en Uruguay - FinalDocumento310 páginasHistoria Visual Del Anticomunismo en Uruguay - FinalMARIA VICTORIA ACOSTA ANDRADEAún no hay calificaciones

- Pintores UruguayosDocumento29 páginasPintores UruguayosClaudia Solís UmpiérrezAún no hay calificaciones

- Alcides Beretta - Inmigración Europea e Industria en UruguayDocumento162 páginasAlcides Beretta - Inmigración Europea e Industria en UruguayLoratadinaAún no hay calificaciones

- Dictadura UruguayaDocumento17 páginasDictadura UruguayaVictoria LemosAún no hay calificaciones

- El Uruguay Del 900Documento20 páginasEl Uruguay Del 900lucazuza100% (1)

- Jose Pedro BarranDocumento9 páginasJose Pedro BarranbonzeppelinAún no hay calificaciones

- Comentario ComparadoDocumento20 páginasComentario ComparadoEloisa noguesAún no hay calificaciones

- BarránDocumento14 páginasBarránEloisa noguesAún no hay calificaciones

- El Uruguay Pastoril y Caudillesco en La Primera Mitad Del Siglo XixDocumento13 páginasEl Uruguay Pastoril y Caudillesco en La Primera Mitad Del Siglo XixbonzeppelinAún no hay calificaciones

- Batllismo en UruguayDocumento6 páginasBatllismo en UruguaySergio NicolásAún no hay calificaciones

- 00 - Rio de La Plata en Los Siglos XVI y XVIIDocumento3 páginas00 - Rio de La Plata en Los Siglos XVI y XVIIGerardo Gabriel GonzalezAún no hay calificaciones

- Porrini. Las Izquierdas y El Carnaval de 1920 A 1951Documento19 páginasPorrini. Las Izquierdas y El Carnaval de 1920 A 1951Hernán MereleAún no hay calificaciones

- El Impulso y Su FrenoDocumento16 páginasEl Impulso y Su FrenoIgnacio HorminoguezAún no hay calificaciones

- ALPINI, La Derecha Politica en UruguayDocumento96 páginasALPINI, La Derecha Politica en UruguayAngela Meirelles de Oliveira100% (1)

- 1era Modernizacion UruguayDocumento6 páginas1era Modernizacion UruguayAntoAún no hay calificaciones

- El Espec ActorDocumento3 páginasEl Espec ActorMarisol Cabrera SosaAún no hay calificaciones

- Chicotazo. EL RURALISMO ... de La Marginalidad Bárbara A La Centralidad Ciudadana.Documento27 páginasChicotazo. EL RURALISMO ... de La Marginalidad Bárbara A La Centralidad Ciudadana.mailbox951Aún no hay calificaciones

- Declive Uruguay Siglo XX PDFDocumento61 páginasDeclive Uruguay Siglo XX PDFRicardo LaurenzAún no hay calificaciones

- OL11 DossierUruguayDocumento187 páginasOL11 DossierUruguayIgnacio PuntinAún no hay calificaciones

- Ficha de TrabajoDocumento2 páginasFicha de TrabajoFernando de los ÁngelesAún no hay calificaciones

- Proceso Historico UruguayDocumento3 páginasProceso Historico UruguayEme Blair100% (1)

- Manual de Historia Del Uruguay (1820 - 1830)Documento19 páginasManual de Historia Del Uruguay (1820 - 1830)Marin PezAún no hay calificaciones

- José Pedro VarelaDocumento6 páginasJosé Pedro VarelaBruno Vallari AguirreAún no hay calificaciones

- El Sindicalismo Uruguayo en El Proceso Histórico NacionalDocumento16 páginasEl Sindicalismo Uruguayo en El Proceso Histórico Nacionalrobertocurbelo1280Aún no hay calificaciones

- El Fin Del Uruguay LiberalDocumento4 páginasEl Fin Del Uruguay LiberalFilo SofíaAún no hay calificaciones

- América Latina ContemporáneaDocumento2 páginasAmérica Latina ContemporáneaFernando de los ÁngelesAún no hay calificaciones

- Vi Jornadas de Historia Del ArteipaDocumento4 páginasVi Jornadas de Historia Del ArteipaLaura Alves RodriguezAún no hay calificaciones

- Civilismo y Las Últimas RevolucionesDocumento6 páginasCivilismo y Las Últimas RevolucionesAntonella PozzoloAún no hay calificaciones

- Agricultura y Modernización, 1840-1930 (Uruguay)Documento176 páginasAgricultura y Modernización, 1840-1930 (Uruguay)Arquero PeligroAún no hay calificaciones

- Sociedad Uruguaya A Comienzos Del Siglo XXDocumento27 páginasSociedad Uruguaya A Comienzos Del Siglo XXClaudia Solís Umpiérrez92% (25)

- La Banda Oriental Entre Los Siglos XVI y XVIIIDocumento11 páginasLa Banda Oriental Entre Los Siglos XVI y XVIIIVictoria BiagiAún no hay calificaciones

- Educacion en Uruguay SociologiaDocumento6 páginasEducacion en Uruguay SociologiaAlexandra AndradaAún no hay calificaciones

- El Uruguay Internacional. La Visión de Carlos Real de Azúa.Documento6 páginasEl Uruguay Internacional. La Visión de Carlos Real de Azúa.Andrea Fabiana ZarfinoAún no hay calificaciones

- Historia de Uruguay PDFDocumento202 páginasHistoria de Uruguay PDFrsorribas100% (2)

- ModernizacionDocumento14 páginasModernizacionmiclazAún no hay calificaciones

- 2) El Periodo Artiguísta y La Revolución Oriental (1811-1813-1815)Documento15 páginas2) El Periodo Artiguísta y La Revolución Oriental (1811-1813-1815)Karen CabreraAún no hay calificaciones

- Historia Nacional - Neo-BatllismoDocumento16 páginasHistoria Nacional - Neo-BatllismoFátima Rodríguez100% (1)

- Hist Nacional IVDocumento9 páginasHist Nacional IVAshley De LeónAún no hay calificaciones

- Caetano Gerardo Y Rilla Jose - Breve Historia de La Dictadura (Uruguay) 1973 - 1985 PDFDocumento164 páginasCaetano Gerardo Y Rilla Jose - Breve Historia de La Dictadura (Uruguay) 1973 - 1985 PDFandres niebles100% (2)

- LOPEZ DALESANDRO El Frente Popular La Izquierda y El TerrismoDocumento23 páginasLOPEZ DALESANDRO El Frente Popular La Izquierda y El Terrismomarciagonzalez81Aún no hay calificaciones

- Resumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Plan Económico de Martínez de Hoz en Argentina, 1976-1981: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones

- Las luchas de las juventudes políticas argentinasDe EverandLas luchas de las juventudes políticas argentinasAún no hay calificaciones