Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Estudios Sobre El Judeoespañol de Bucarest - M. Sala.

Estudios Sobre El Judeoespañol de Bucarest - M. Sala.

Cargado por

Pablo Carrión ARGTítulo original

Derechos de autor

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Estudios Sobre El Judeoespañol de Bucarest - M. Sala.

Estudios Sobre El Judeoespañol de Bucarest - M. Sala.

Cargado por

Pablo Carrión ARGCopyright:

RESEA DE LIBROS

M. SALA, Estudios sobre el judeoespaol de Bucarest, traduccin espaola de F. Botton-Burl. Prlogo de J. M. Lope Blanch, Mxico, 1970, 195 pgs. En este volumen el profesor Sala ha reunido una serie de artculos publicados con anterioridad en diversas revistas y en distintas pocas. Sin embargo, esos estudios cobran unidad y coherencia, gracias a las bases tericas que los sustentan y gracias, sobre todo, al amor y competencia con que el romanista Sala ha orientado su atencin y esfuerzo hacia esta interesante modalidad del espaol. Se inicia la obra con un captulo en que se hacen observaciones sobre la desaparicin de las lenguas, con especial atencin, claro est, al judeoespaol. Porque el judeoespaol se encuentra en trance de desaparicin, despus de una pervivencia secular fuera del suelo patrio. De ah la importancia especial que reviste el consagrarle atencin, antes de que se extinga por completo. El autor ve el hecho de la desaparicin de las lenguas en funcin del desmembramiento de la sociedad a la que sirven. El caso del judeoespaol de Bucarest resulta especialmente ilustrador. Se trata de una modalidad lingstica que, debido a circunstancias socioculturalcs, va siendo arrinconada en favor de otra lengua, pero que, en tanto pervive, se resiste a la hibridacin. En las pgs. 11-17 el autor traza una breve historia de los judos expulsos, haciendo hincapi en las circunstancias socio-econmicas que motivaron su auge y posterior decadencia cultural: "La disminucin de su prestigio econmico y poltico, que determin la decadencia de la cultura espaola de Oriente, origina tambin la decadencia del idioma que nos ocupa" (pg. 17). Pero existen tambin causas de orden lingstico, que Sala se ocupa en sealar detalladamente; entre ellas, es de destacar la similitud existente entre el rumano y el judeoespaol, que "hace perder a los sefardes la sensacin de emplear un lenguaje sagrado y secreto" (pg. 24). El judeoespaol se empobrece progresivamente a pesar de los intentos de restauracin quedando reducido a lengua familiar y coloquial, sin cultivo literario ni periodstico. Las causas de decadencia apuntadas por el profesor Sala actan conjuntamente y se condicionan entre s, lo que le hace concluir que "el judeoespaol est ya muy cerca de desapare-

THESAURUS. Tomo XXVI. Nm. 2 (1971). Julio Fernndez-Sevilla, resea a M. ...

440

RESEA DE LIBROS

BICC, XXVI, 1971

cer, pues ya ni siquiera puede servir en todas las circunstancias como lengua de conversacin familiar" (pgs. 26-27). La estructura fnica del judeoespaol difiere notablemente de la del espaol normativo; entre los sonidos distintos, unos se deben al arcasmo producido por el aislamiento (distincin entre las parejas b I vts I z, f / z; mantenimiento de la africada g), o por haber tenido una evolucin independiente (I, por continuacin de tendencias internas del espaol: / > /, n -f- u > m, s -\- u > sxu, abundancia de mettesis; II, por influencias externas: del francs nasalizacin de las vocales seguidas de m o n , del griego transformacin en en v de la u del diptongo au, del turco o del hebreo sonido x). Pero todos estos elementos no son, sin embargo, suficientes para cambiar la fisonoma del judeoespaol que, a juicio de Sala, "ha permanecido espaol en su esencia" (pg. 31), por lo que "no morir como lengua mixta" (ibid.). El autor justifica ste que llamaramos 'carcter purista' del judeoespaol, analizando las circunstancias en que se produjeron las relaciones con las lenguas con las que se puso en contacto. Se tocan aqu problemas que, aparte del inters concreto que tienen para el judeoespaol, son interesantes en lo que toca a la problemtica general del contacto y mezcla de lenguas (pgs. 31-37). Para el aulor, "la razn fundamental que salvaguard el carcter espaol del judeoespaol es la ausencia de un bilingismo activo entre este idioma y las lenguas en las cuales se encontr en contacto" (pg. 37). Ello mismo es causa de que la desaparicin del judeoespaol sea un proceso relativamente ms rpido que si se tratara de una lengua mixta. Pero, de todas maneras, la muerte del judeoespaol no es brusca, lo que permite "sorprender las diferentes manifestaciones de su proceso de disgregacin" (pg. 40). El autor se apoya en los materiales recogidos personalmente en encuestas llevadas a cabo entre sefardes de Bucarcst, con distintos grados en el conocimiento y manejo de la lengua. Hubiera sido de desear que el profesor Sala diese detalles acerca de sus encuestas. Las pgs. 46-65 estn dedicadas a la desaparicin de las lenguas y la polisemia, un aspecto particular de la problemtica antes aludida. "El proceso de desaparicin crea una polisemia abundante, que contribuye a su vez a favorecer el abandono de la lengua" (pg. 46). En efecto, cuando tiene lugar una reduccin del vocabulario, las palabras que quedan se van cargando ms y ms de sentidos diferentes, lo que conduce a una disminucin de las posibilidades de comunicacin; ocurre que el nmero de palabras comn a todos los hablantes se hace cada vez menor, con lo que las posibilidades de intercambio lingstico se aminoran. Todo ello favorece el abandono de la modalidad lingstica en cuestin. Gracias a las encuestas realizadas, Sala ha podido comprobar que, en gran manera, el judeoespaol de Orien-

THESAURUS. Tomo XXVI. Nm. 2 (1971). Julio Fernndez-Sevilla, resea a M. ...

BICC, XXVI, 1971

RESEA DE LIBROS

441

te ha quedado reducido a una modalidad pasiva: todava los sefardes actuales lo 'entienden', pero son casi incapaces de hablarlo. A continuacin (pgs. 66-73), el autor trata de comprobar hechos y aportar datos acerca de la cantidad de informacin proporcionada por la palabra y en particular por los distintos elementos o partes que la componen (Consideraciones sobre el valor de la parte inicial de las palabras). Se basa para ello en los materiales allegados mediante sus encuestas. Es sabido que la 'parte inicial' de la palabra, es decir, la r a z , el 1 e x e m a , es el soporte fundamental de la significacin lxica; de ah que contenga la mayor cantidad de informacin; a su vez, la parte no lexemtica contiene las marcas gramaticales o morfemas, dotados de significacin gramatical; la informacin que comunica es importante pero proporcionalmente menor. Para el autor, es el centro de la palabra la pane menos caracterstica, menos informativa; de ah que sea la que ms pronto olvidan los hablantes y ms tardan en reconocer. Claro que sera preciso delimitar cientficamente qu es el 'centro de la palabra', qu es el 'principio', el 'final', y qu es la p a l a b r a misma. El autor no se plantea estos problemas sino que los da por resueltos y acta segn criterios ms o menos intuitivos. As comprueba que, en la fase de la desaparicin del judeoespaol, se olvidan antes los elementos redundantes o poco significativos que aquellos otros que comportan mayor cantidad de informacin. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la problemtica de las lenguas en contacto es la manera y el grado en que una lengua afn puede influir sobre la ms dbil, debilitndola cada vez ms y desplazndola finalmente. Cuando se relaja el sentido lingstico por las causas ya examinadas , el hablante, sin tener conciencia de ello, tiende a reforzar los elementos comunes a la lengua que vena utilizando y a aquella otra que se erige en norma (pgs. 74-77). Marius Sala se ha propuesto estudiar el judeoespaol desde nuevos puntos de vista, ya que, generalmente, se le vena considerando a la luz de los estudios histricos. Le interesa la lengua viva, a la que se acerca a travs de la encuesta, realizada mediante un cuestionario previamente elaborado. Ello le permite sorprender procesos, estudiar la dinmica del organismo vivo. El autor demuestra concluyentcmente con ejemplos concretos las ventajas que este mtodo ofrece; el estudio sobre texte no permite apreciar sino una gama muy limitada de fenmenos (pgs. 79-93). Se propone despus Sala (pgs. 93 y sigs.) demostrar que el mtodo tradicional "tampoco permite determinar la estructura de un idioma en general y de su vocabulario en particular" (pg. 93). En efecto, la encuesta permite recoger una gran cantidad de vocablos, muchos de los cuales ni siquiera estn representados en los textos o lo estn muy escasamente; pero, adems, hace posible estudiar fenmenos de distribucin y comprobar qu palabras pertenecen al vocabulario activo

THESAURUS. Tomo XXVI. Nm. 2 (1971). Julio Fernndez-Sevilla, resea a M. ...

442

RESEA DE LIBROS

BICC, XXVI, 1971

y cules al vocabulario pasivo (cotejando los datos obtenidos en la encuesta con los que proporcionan los textos). Claro que pensamos nosotros el mtodo de encuesta no debe necesariamente suplantar a los estudios sobre textos. Ser un recurso ms a utilizar en el intento de caracterizacin global del vocabulario de una lengua. Cualquier cuestionario, por amplio que sea, ser incapaz de abarcar todas las parcelas del lxico de una lengua. Por eso nos parece ideal la conjugacin de ambos mtodos de trabajo. La parcela elegida por Sala para su investigacin la terminologa del cuerpo humano resulta especialmente apta para la encuesta y, por tanto, para la fundamentacin de sus argumentos. Muy sensatamente, en la pgina 105, el autor reconoce que los materiales recogidos con cuestionarios debern "confrontarse con los que proporcione el estudio de los textos", sobre todo para ver qu relaciones guardan unas palabras con otras, cosa que no permite apreciar el cuestionario. Ms adelante (pg. 106) afirma que "las investigaciones dialectales deben tener como punto de partida simultneo un cuestionario y textos, y debe incluir una descripcin completa de la estructura del idioma respectivo", con lo cual estamos perfectamente de acuerdo. Las pgs. 123-130 estn dedicadas a problemas de fontica, sealando que en el fonctismo judeoespaol han actuado tanto factores internos como externos. Los primeros han hecho que se cumplan aqu tendencias hispnicas no realizadas o realizadas slo parcialmente en otras reas; por su parte, los factores externos (especial situacin socio-lingstica) actan tambin, eliminando ciertos sonidos o modificando otros. Todo ello ha tenido como consecuencia global una reduccin y simplificacin del sistema fonolgico. El aislamiento del judeoespaol ha hecho que sin alterar su esencia hispnica organice una n o r m a particular. Rotos los lazos con la Pennsula, el judeoespaol entr en contacto con otros idiomas romnicos (rumano) y no romnicos (turco, blgaro, griego, serbio). Al principio, los judos espaoles en Oriente vivieron en grupos aislados y conservaron los matices dialectales de cada una de las regiones de origen (Castilla, Aragn, Portugal, Andaluca, Catalua, etc.); pero las posteriores relaciones entre ellos motivaron la creacin de una \oin lingstica; ello facilit la diferenciacin, en bloque, respecto al espaol peninsular. Esto hace que lejos del patrn castellano el judeoespaol introduzca innovaciones especficas (consistentes, sobre todo, en simplificaciones del sistema fongico ( s e s e o , y e s m o , etc.), a la vez que conserv arcasmos inexistentes ya en el espaol normativo, aunque comunes a otros dialectos hispnicos (conservacin de /-, de -mb-, de -ns-).. El autor observa que, en muchos rasgos, el judeoespaol se asemeja al espaol de Amrica, lo que se explica por tratarse en ambos casos de modalidades transplantadas (pgs. 131-142).

THESAURUS. Tomo XXVI. Nm. 2 (1971). Julio Fernndez-Sevilla, resea a M. ...

BICC, XXVI, 1971

RESEA DE LIBROS

443

Pero el judeoespaol no ha podido sustraerse por completo a las influencias lxicas de las lenguas vecinas. Sala dedica las pgs. 143-155 a estudiar las influencias balcnicas, entre las que destacan los elementos lxicos turcos pasados al judeoespaol. Los turcos, conquistadores de los pueblos balcnicos, imponen a todos ellos las mismas condiciones polticas y sociales; con tales influencias van tambin las palabras. Invitados por los turcos a instalarse en el Imperio, los judos jugaron en l un papel importantsimo, muchas veces dominante; pero no pudieron evadir la influencia lingstica. Los prstamos tienen lugar, sobre todo, en el lxico de la casa y la ciudad, en el de los oficios, el calzado, la culinaria, los objetos domsticos, las plantas exticas, etc. Es difcil saber si los prstamos fueron tomados directamente del turco o si entraron a travs de las lenguas balcnicas. Probablemente opina el autor- en la mayora de los casos las palabras seran tomadas del turco y reforzadas por las palabras balcnicas correspondientes. Resultan interesantes las observaciones en torno al paralelismo que presentan los trminos turcos del judeoespaol y los arabismos del espaol: en ambos casos las palabras tomadas en prstamo pertenecen a idnticas esferas y campos de actividad: objetos materiales, plantas, objetos de lujo oriental, organizacin militar, etc. Debera haberse sealado, sin embargo, que la penetracin lxica del rabe sobre el espaol fue mucho mayor, tanto en extensin como en profundidad. El ltimo artculo del libro est dedicado a la lengua de los refranes judeoespaoles, analizando los aspectos fontico (pgs. 160-172), morfolgico (pgs. 172-174) y lxico (pgs. 174-182). El autor se limita a dar cuenta de una serie de fenmenos en los tres rdenes, sin atreverse a sacar conclusiones, pues anuncia un estudio ms prolongado y detallado que tiene en elaboracin. El tema es sumamente interesante y bien vale la pena. Por muchos motivos, el profesor Sala se encuentra en condiciones inmejorables para llevar a cabo este y otros estudios sobre tan importante variedad del espaol, hoy en trance de desaparicin. Un apndice que incluye 182 refranes (pgs. 183-190)^ seguido de una lista de abreviaturas bibliogrficas (pgs. 191-193) cierran la obra. Por el resumen que acabamos de hacer, el lector podr darse cuenta de que estamos ante una obrita atractiva, til para quienes se interesan por el conocimiento de nuestra lengua. En ocasiones, el inters trasciende los lmites de un dialecto o una lengua concreta para centrarse en problemas de lingstica general. Como en todas las obras de este tipo, existen en la presente algunas repeticiones inevitables, producto de su carcter miscelneo. Pero ofrece la gran ventaja de enfocar ngulos muy diversos en relacin con el problema objeto de estudio. Echamos de menos referencias a la fecha y lugar de publicacin de cada uno de los artculos. Tampoco se nos dice si fueron reelaborados parcialmente o si se han dado tal cual aparecieron en las respectivas ver-

THESAURUS. Tomo XXVI. Nm. 2 (1971). Julio Fernndez-Sevilla, resea a M. ...

444

RESEA DE LIBROS

BICC, XXVI, 1971

siones originales. No nos parece adecuada la denominacin lengua para el judeoespaol; debera haberse hablado de dialecto, puesto que no rene todas las caractersticas que suelen exigirse a una modalidad lingstica para alcanzar la categora de 'lengua'. Hemos advertido que en varias ocasiones el autor utiliza "espaol" para referirse al 'judeoespaol', lo cual puede inducir a errores de interpretacin (cfr., por ejemplo, pgs. 80, 100). Creemos que hubiera sido de inters dar cuenta detallada, al principio de la obra, a manera de prlogo, de las caractersticas del cuestionario y de las encuestas realizadas por Sala para recolectar sus materiales. Es verdad que en los distintos artculos van apareciendo referencias ms o menos precisas, pero siempre con carcter fragmentario. Para terminar, apuntar un detalle tipogrfico: los significados de las palabras deberan haberse notado entre comitas simples, como es usual en las publicaciones especializadas, en lugar de darlos entre comillas dobles.

J u n o FERNNDEZ - SEVILLA.

Instituto Caro v Cuervo.

JOAN RUBN, National Bilingualism in Paraguay, The Hague, Mouton, 1968, 135 pgs. Las comunidades bilinges constituyen un importante objeto de estudio, tanto desde el punto de vista sociocultural, como desde el estrictamente lingstico. Amrica es un campo de especial inters para este tipo de investigacin, pues ofrece una muy amplia gama de posibilidades, determinada por la coexistencia de lenguas indgenas con lenguas nacionales, de distintas lenguas indgenas entre s, de criollos o pidgins con lenguas standard, de lenguas de inmigracin con lenguas nacionales, de varias lenguas nacionales entre s, etc. Dentro de estas mltiples posibilidades, el bilingismo guaran-espaol de Paraguay constituye un caso muy especial por la extensin del fenmeno, lo estable de la situacin y el marcado arraigo con el que por distintas razones cuentan ambas lenguas. En especial resulta destacable el alto porcentaje de hablantes bilinges, que suma ms del cincuenta por ciento de la poblacin total, situacin quiz nica en. el mundo, pues si bien son frecuentes las naciones bilinges o plurilinges, no es frecuente que haya en ellas tal nmero de individuos bilinges. El libro de Joan Rubn se propone analizar el bilingismo paraguayo en sus aspectos socioculturales, dejando de lado el estudio estrictamente lingstico de las interferencias existentes entre ambos sistemas. Su objeto es describir las pautas actuantes en el uso de las dos

THESAURUS. Tomo XXVI. Nm. 2 (1971). Julio Fernndez-Sevilla, resea a M. ...

También podría gustarte

- El Español Sefardí (Judeoespañol, Ladino) - Iacob HassánDocumento14 páginasEl Español Sefardí (Judeoespañol, Ladino) - Iacob HassánCurso De Ladino Djudeo-Espanyol100% (1)

- Dibaxu de Juan Gelman: La Poesía Desde Las Exiliadas Raíces de La Lengua - María Del Carmen SillatoDocumento7 páginasDibaxu de Juan Gelman: La Poesía Desde Las Exiliadas Raíces de La Lengua - María Del Carmen SillatoCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Diksionario Djudeo-Espanyol Turkish (Updated 2013)Documento78 páginasDiksionario Djudeo-Espanyol Turkish (Updated 2013)Curso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Rasgos de La Inmediatez Comunicativa en Notas de Viaje de La Época - Yvette BürkiDocumento20 páginasRasgos de La Inmediatez Comunicativa en Notas de Viaje de La Época - Yvette BürkiCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Mecanismos de Cohesión Gramatical en Judeoespañol Moderno - Yvette BürkiDocumento9 páginasMecanismos de Cohesión Gramatical en Judeoespañol Moderno - Yvette BürkiCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Judeo Espagnol SaloniqueDocumento22 páginasJudeo Espagnol SaloniquediapodAún no hay calificaciones

- Mecanismos Argumentativos en Textos de Opinión en La Prensa Salonicense de Entre Siglos (Ss. XIX-XX) - Yvette BürkiDocumento9 páginasMecanismos Argumentativos en Textos de Opinión en La Prensa Salonicense de Entre Siglos (Ss. XIX-XX) - Yvette BürkiCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Los Sefardíes, Un Caso Ejemplar de Población Plurilingüe - Anita Schoonheere de Barrera y VidalDocumento14 páginasLos Sefardíes, Un Caso Ejemplar de Población Plurilingüe - Anita Schoonheere de Barrera y VidalCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Consideraciones Acerca Del Judeoespañol - Silvia Patricia IsrailevDocumento9 páginasConsideraciones Acerca Del Judeoespañol - Silvia Patricia IsrailevCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Aki Yerushalayim Avirl 2012Documento80 páginasAki Yerushalayim Avirl 2012Martin Exú StechaunerAún no hay calificaciones

- Las Prendas de La Novia: Canciones de Boda en La Tradición Judía Sefardí - Paloma Díaz-MasDocumento15 páginasLas Prendas de La Novia: Canciones de Boda en La Tradición Judía Sefardí - Paloma Díaz-MasCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- Ladino Et Aljamiado - Georges CirotDocumento4 páginasLadino Et Aljamiado - Georges CirotCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- La Poder de Palavra:prikantes Djudeo-Espanyoles de Saray - Tamar Alexander y Eliezer PapoDocumento24 páginasLa Poder de Palavra:prikantes Djudeo-Espanyoles de Saray - Tamar Alexander y Eliezer PapoCurso De Ladino Djudeo-Espanyol50% (2)

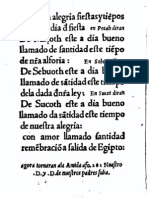

- Sidur Tefilot: Ke-Minhag Ha-Sefaradim - Yi Āq Ben-Šēm - Ôv Cavallero (1552)Documento649 páginasSidur Tefilot: Ke-Minhag Ha-Sefaradim - Yi Āq Ben-Šēm - Ôv Cavallero (1552)Curso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- El Caso Dreyfuss - TESIS Belén RamírezDocumento101 páginasEl Caso Dreyfuss - TESIS Belén RamírezDiana GOAún no hay calificaciones

- Textos Poéticos Sobre La Emancipación de La Mujer Sefardí en El Mundo de Los Balcanes - Elena RomeroDocumento55 páginasTextos Poéticos Sobre La Emancipación de La Mujer Sefardí en El Mundo de Los Balcanes - Elena RomeroCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones

- La Comunidad Sefardí de Los Ángeles (California) y Su Periódico El Mesajero/The Messenger - Paloma Diaz MasDocumento19 páginasLa Comunidad Sefardí de Los Ángeles (California) y Su Periódico El Mesajero/The Messenger - Paloma Diaz MasCurso De Ladino Djudeo-EspanyolAún no hay calificaciones