Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Health Econ For Non Econ

Health Econ For Non Econ

Cargado por

Mireya Vilar CompteTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Health Econ For Non Econ

Health Econ For Non Econ

Cargado por

Mireya Vilar CompteCopyright:

Formatos disponibles

Economa de la Salud.

Una gua para no economistas.

Xavier Martinez-Giralt

18 de junio de 2008

Copyright c 2007 Xavier Martnez-Giralt

Indice general

Pr ologo XVII

1. Introducci on. Economa y economa de la salud 1

1.1. Caractersticas diferenciadoras del mercado de salud . . . . . . . 18

1.2. Contenido de la economa de la salud . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.3. Organizaci on del mercado sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.4. Estructura de un sistema de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.4.1. El modelo de reembolso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.4.2. El modelo de contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.4.3. El modelo integrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2. Los agentes econ omicos 35

2.1. La demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.1.1. Variaciones a lo largo de la curva de demanda . . . . . . . 41

2.1.2. Desplazamientos de la curva de demanda . . . . . . . . . 42

2.1.3. Medici on de la variaci on de la demanda . . . . . . . . . . 43

2.1.4. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.1.5. Demanda de salud. El modelo de Grossman . . . . . . . . 52

2.2. La oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.2.1. Los costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.2.2. La producci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

III

IV c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

2.2.3. La frontera de posibilidades de producci on . . . . . . . . 65

2.2.4. Eciencia, ecacia y efectividad . . . . . . . . . . . . . . 67

2.2.5. El coste de oportunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.2.6. Equidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.2.7. La funci on de oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.2.8. Variaciones a lo largo de la curva de oferta . . . . . . . . 72

2.2.9. Desplazamientos de la curva de oferta . . . . . . . . . . . 73

2.2.10. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.2.11. Dualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.3. Las compa nas de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3. El mercado y el mercado de salud 83

3.1. El mercado perfectamente competitivo . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.1.1. Supuestos del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.1.2. El equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.1.3. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.1.4. Maximizar benecios y minimizar costes . . . . . . . . . 93

3.2. El mercado de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4. Regulaci on 99

4.1. El sector p ublico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.2. C omo, por qu e, y para qu e regular . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.2.1. Fallos del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.2.2. Oligopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4.2.3. Monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.3. Medici on del poder de monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.4. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.4.1. Patente a punto de expirar . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

INDICE GENERAL V

4.4.2. Patente en plena protecci on . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.4.3. Efectos sobre el bienestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.5. Externalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.6. Regulaci on del mercado de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4.6.1. Presupuestos prospectivos y DRGs . . . . . . . . . . . . . 126

5. Bienes p ublicos 129

5.1. Caractersticas de los bienes p ublicos . . . . . . . . . . . . . . . . 129

5.2. Mecanismos de intervenci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.2.1. La asignaci on de Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

5.2.2. Decisi on por votaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.2.3. El mecanismo de Groves y Clark . . . . . . . . . . . . . . 135

5.3. Servicios de salud y bienes p ublicos . . . . . . . . . . . . . . . . 137

5.4. Ilustraci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6. Organizaciones sin animo de lucro 141

6.1. Causas de las ENL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

6.1.1. Ineciencias del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

6.1.2. Informaci on asim etrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

6.2. El hospital como ENL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

6.2.1. La propuesta de Newhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6.2.2. El enfoque de Pauly y Redisch . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.2.3. Newhouse vs. Pauly-Redisch . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6.2.4. La visi on de Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.2.5. Conclusi on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

6.2.6. Extensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

7. Un ejercicio de poltica sanitaria 165

7.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

VI c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

7.2. Medicina preventiva vs. curativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

7.2.1. Valor presente descontado . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.2.2. Incentivos del asegurador para invertir en prevenci on . . . 170

7.2.3. Incentivos del paciente para invertir en prevenci on . . . . 171

7.2.4. Incentivos conjuntos para invertir en prevenci on . . . . . . 172

7.2.5. Comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

8. Incertidumbre, riesgo y seguro 177

8.1. Incertidumbre y riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

8.2. Comportamientos ante el riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

8.3. El seguro de enfermedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

8.3.1. Demanda de seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

8.3.2. Oferta de seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

8.3.3. Equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

8.3.4. Seguro y elasticidad de la demanda de atenci on m edica . . 189

9. Teora de contratos 193

9.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

9.1.1. Provisi on de incentivos en el sector de salud . . . . . . . . 198

9.1.2. Informaci on asim etrica y conicto de objetivos . . . . . . 201

9.2. Riesgo moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

9.2.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

9.2.2. Riesgo moral y demanda de salud . . . . . . . . . . . . . 205

9.3. Selecci on adversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

9.3.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

9.3.2. Selecci on adversa en el mercado de salud . . . . . . . . . 212

9.4. Se nalizaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

9.4.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

INDICE GENERAL VII

9.4.2. Equilibrio separador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

9.4.3. Equilibrio agrupador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

9.5. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

9.6. Demanda inducida por la oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

9.6.1. Denici on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

9.6.2. El modelo b asico de DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

9.6.3. Otros modelos de DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

10. Evaluaci on econ omica 225

10.1. Introducci on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

10.2. Evaluaci on econ omica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

10.3. Minimizaci on de costes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

10.3.1. Qu e costes deben considerarse? . . . . . . . . . . . . . . 232

10.3.2. Qu e costes deben incluirse? . . . . . . . . . . . . . . . . 232

10.3.3. C omo estimar los costes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

10.3.4. Qu e precisi on en los costes? . . . . . . . . . . . . . . . . 236

10.3.5. La estructura temporal de los costes. . . . . . . . . . . . . 236

10.3.6. Precios sombra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

10.4. An alisis Coste-Benecio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

10.5. An alisis Coste-Efectividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

10.6. An alisis Coste-Utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

10.7. Algunos comentarios adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

11. Macroeconoma 253

11.1. Variables macroecon omicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

11.1.1. El ujo circular de la renta . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

11.1.2. PIB real y PIB nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

11.2. Funcionamiento de la economa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

VIII c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

11.3. Desempleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

11.3.1. Deniciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

11.3.2. Medici on del desempleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

11.4. Inaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

11.4.1. El deactor del PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

11.4.2. El

Indice de Precios al Consumo . . . . . . . . . . . . . . 272

11.4.3. IPC vs. deactor del PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

11.5. Desempleo vs. inaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

11.6. Macroeconoma del sector de la salud . . . . . . . . . . . . . . . 277

11.6.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

11.6.2. Relaci on entre crecimiento econ omico y estado de salud . 278

Bibliografa 281

Indice de guras

1.1. La economa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2. Proporci on del gasto sanitario en % del PIB, 1960 - 2004. . . . . . 6

1.3. Proporci on del gasto sanitario en % del PIB en 2004. . . . . . . . 7

1.4. Fuentes de gasto sanitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.5. Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario to-

tal, 1960 - 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.6. Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario to-

tal, 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.7. Proporci on del gasto farmac eutico en % del gasto sanitario total,

1960 - 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.8. Gasto en productos farmac euticos . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.9. Financiamiento de los servicios de salud . . . . . . . . . . . . . . 14

1.10. Esperanza de vida al nacer en la OCDE . . . . . . . . . . . . . . 15

1.11. Esperanza de vida a los 65 a nos en la OCDE . . . . . . . . . . . . 16

1.12. Los elementos de la economa de la salud. . . . . . . . . . . . . . 24

1.13. Los agentes del sistema de salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.14. Provisi on privada con y sin aseguramiento. . . . . . . . . . . . . . 28

1.15. El modelo de reembolso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.16. El modelo de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.17. El modelo integrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

IX

X c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

2.1. Los consumidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2. El conjunto de consumo con tres bienes . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3. Determinaci on de la cesta optima del consumidor . . . . . . . . . 39

2.4. Funci on de demanda individual de los bienes x e y . . . . . . . . 40

2.5. Funci on de demanda agregada del bien x . . . . . . . . . . . . . . 40

2.6. Variaciones de demanda del bien x (1) . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.7. Variaciones de demanda del bien x (2) . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.8. Demanda del bien x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.9. Demanda del servicios de odontologa . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.10. El modelo simplicado de Grossman . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.11. Las empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.12. Costes totales, medios, y marginales . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2.13. Coste total, y curvas isocoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.14. La funci on de producci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.15. Producci on y curvas isocuantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.16. Elasticidad de substituci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.17. La frontera de posibilidades de producci on . . . . . . . . . . . . . 66

2.18. La funci on de oferta de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.19. La funci on de oferta agregada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2.20. Desplazamiento de la funci on de oferta . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.21. Progreso t ecnico y costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.22. Difusi on del progreso t ecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.23. Oferta individual y oferta agregada. . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.1. Equilibrio del mercado competitivo . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.2. Equilibrio del mercado de bien x . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.3. La maximizaci on del benecio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3.4. La minimizaci on del coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

INDICE DE FIGURAS XI

4.1. Externalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.2. Equilibrio del duopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.3. Equilibrio del monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4.4. Poder de monopolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.5. Control de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.6. Patente a punto de expirar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.7. Medicamento con patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.8. Efectos sobre el bienestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4.9. Patente operando en ambos mercados . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.10. Efectos sobre el bienestar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4.11. Externalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4.12. PPS y DRGs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.1. Equilibrio de Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

6.1. Ejemplo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

6.2. Demanda de servicios m edicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.3. Coste medio del hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.4. Equilibrio de corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

6.5. Cantidad, calidad y monotona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.6. Frontera Qq y mapa de indiferencia . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.7. Equilibrio de largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

6.8. El hospital como cooperativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6.9. Newhouse vs. Pauly-Redisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.10. Convergencia de ambos modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

6.11. Derechos de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.12. Derechos de propiedad y EL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

6.13. Derechos de propiedad y ENL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

XII c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

8.1. Actitudes ante el riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

8.2. Demanda optima de seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

8.3. Prima m axima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

8.4. Demanda de seguro y demanda de salud . . . . . . . . . . . . . . 190

8.5. Demanda de salud y riesgo moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

9.1. Informaci on completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

9.2. Informaci on incompleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

9.3. Riesgo moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

9.4. Franquicia (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

9.5. Franquicia (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

9.6. Copago (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

9.7. Copago (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

9.8. Selecci on adversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

9.9. Se nalizaci on (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

9.10. Se nalizaci on (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

9.11. Modelo b asico de DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

9.12. El modelo de Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

9.13. DIO vs. publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

10.1. Componentes de la evaluaci on econ omica en sanidad . . . . . . . 228

10.2. T ecnicas de evaluaci on econ omica . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

10.3. Caractersticas de las t ecnicas de evaluaci on. . . . . . . . . . . . . 230

10.4. The choice of a discount rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

10.5. Shadow prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

10.6. An alisis coste-benecio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

10.7. Asignando recursos con QALYs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

11.1. Crecimiento de algunas economas en 2001-2006. . . . . . . . . . 254

INDICE DE FIGURAS XIII

11.2. Flujo circular de la renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

11.3. Un ejemplo ilustrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

11.4. Evoluci on del PIB real 1971-1997 (base 1986). . . . . . . . . . . 263

11.5. Equilibrio macroecon omico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

11.6. La EPA en el primer trimestre de 2007. . . . . . . . . . . . . . . . 269

11.7. Evoluci on de la tasa de paro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

11.8. IPC general y sectoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

11.9. IPC vs. deactor del PIB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

11.10.La curva de Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

11.11.La tasa natural de desempleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Indice de cuadros

2.1. Impacto de P

x

sobre x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.2. Elasticidades precio y renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.1. Tipologa de mercados seg un el n umero de agentes . . . . . . . . 85

4.1. Mercado R

x

y mercado OTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.1. Taxonoma de bienes econ omicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6.1. Resultados de la votaci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

7.1. Valor presente de los costes a 15 a nos . . . . . . . . . . . . . . . 169

10.1. Estructura temporal de los costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

10.2. Incapacidad y sufrimiento en esclerosis m ultiple . . . . . . . . . . 248

10.3. QALY, ejemplo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

11.1. Componentes del PIB-demanda en 2007 . . . . . . . . . . . . . . 257

11.2. Componentes del PIB-oferta en 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . 257

11.3. Evoluci on del PIB real y nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

XV

Pr ologo

Esta monografa recoge las notas que he ido confeccionando a lo largo de los

ultimos diez a nos de docencia en cursos de Economa de la salud encuadrados en

diferentes programas de Master nacionales e internacionales dirigidos fundamen-

talmente a personas con responsabilidades de gesti on en el sector de la sanidad y

sin formaci on en economa.

El objetivo de estas notas es transmitir algunos conceptos fundamentales del

an alisis econ omico que ayuden a tomar decisiones sobre posibles usos alternativos

de unos presupuestos siempre limitados. el enfoque es eminentemente intuitivo y

gr aco, pero riguroso desde un punto de vista cientco.

El contenido de la monografa se centra en la economa de la salud en sentido

estricto. As siguiendo el ndice, encontramos el an alisis de los agentes econ omi-

cos que intervienen en el sector de la salud, la regulaci on del sector y el papel

de las organizaciones sin animo de lucro, los seguros de enfermedad, una visi on

general de las t ecnicas de evaluaci on econ omica, y una introducci on a las mag-

nitudes macroecon omicas en conexi on con el sector de la sanidad. este temario

como es natural, no agota el contenido de la economa de la salud. La industria

farmac eutica, la organizaci on del mercado de seguros, los mercados laborales en

el sector de la sanidad, y el an alisis econ omico de los hospitales entre otros, son

temas m as all a del alcance de esta monografa. El lector interesado puede consul-

tar manuales recientes como Barros (2005), Folland et al. (2004), Hidalgo et al.

(2000), Santerre y Neun (2004) o Wonderling et al. (2005).

XVII

XVIII c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

Entre estos manuales s olo el de Hidalgo et al. est a escrito en castellano. Un

objetivo colateral de esta monografa es tambi en contribuir a la difusi on de la eco-

noma de la salud en castellano, alcanzando as audiencias para las que el ingl es

(idioma en el que se desarrolla la economa) es todava una barrera.

Muchos colegas han colaborado en la mejora y maduraci on de estas notas con

sus comentarios y sugerencias. Espero que todos ellos se sientan identicados con

este agradecimiento gen erico. Una menci on especial sin embargo, merece Manel

Antelo. Sin su apoyo estas notas jam as habran visto la luz.

Finalmente, deseo manifestar mi agradecimiento a Donald E. Knuth per crear

TeX, y a Leslie Lamport por desarrollar LaTeX.

Captulo 1

Introducci on. Economa y economa

de la salud

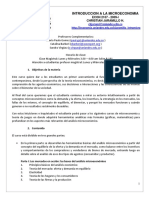

El objetivo de este captulo es presentar los elementos fundamentales de an ali-

sis en economa y su aplicaci on en el estudio del sector sanitario. Para ello debe-

mos empezar deniendo qu e es la economa, cu ales son sus elementos, qu e obje-

tivos persigue, y c omo aspira a alcanzarlos. Para ello empezaremos deniendo la

economa y la economa de la salud.

En una economa podemos distinguir, gen ericamente, tres tipos de agentes.

Los consumidores, son aquellos agentes, (individuos, familias) que toman deci-

siones de consumo. Los productores, son los agentes que toman decisiones de

producci on (empresas). El Estado es un agente singular que organiza y regula la

interacci on entre consumidores y productores. La gura 1.1 ilustra los elementos

de una economa.

Denimos economa como el estudio de la forma como las familias, las empre-

sas, y el Estado toman sus decisions en un entorno donde los recursos disponibles

son escasos. Las familias deciden quien consume y qu e, cu anto, y c omo consumir;

las empresas, a su vez, determinan quien produce y qu e, cu anto, y c omo producir.

Estas decisiones mediatizadas por la actuaci on del Estado determinan la organiza-

ci on de la economa como un sistema de planicaci on central, o de libre mercado, o

1

2 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

Planif. central

ECONOMIA

Recursos escasos

- Qu?

- Cunto?

- Cmo?

- Quin?

Familias

Empresas

Estado

Decisiones

Libre mercado

Sistemas mixtos

Economa positiva

Economa normativa

MODELOS

(Teoras)

Figura 1.1: La economa.

como un sistema mixto entre ambos extremos. El estudio de esta toma de decisio-

nes se realiza utilizando modelos econ omicos. Un modelo econ omico (una teora

econ omica) es un conjunto de hip otesis que proporcionan unan representaci on

simplicada de la realidad con el objetivo de capturar los aspectos fundamentales

de las relaciones entre los agentes econ omicos. Estos modelos pueden destinarse

a describir esas interacciones, en cuyo caso nos referiremos a la economa positi-

va y pueden utilizarse como instrumentos del dise no de polticas econ omicas que

modiquen las interacciones entre los agentes y sus consecuencias.

Es importante darse cuenta que el elemento central que dene cualquier re-

laci on econ omica, y la economa misma es la escasez de recursos que obliga a

tomar decisiones entre posibles usos de esos recursos. Esta escasez de recursos

limita la posibilidad de satisfacci on de los deseos de los individuos. Podemos dis-

tinguir tres tipos de recursos, tambi en llamados factores de producci on. La tierra

se reere a los recursos naturales, es decir, disponibilidad de recursos animales,

Introducci on. Economa y economa de la salud 3

vegetales y minerales. El trabajo son los recursos humanos que se aplican a la tie-

rra para su transformaci on. El capital son aquellos recursos creados por el hombre

para ayudar al trabajo en la transformaci on de la tierra en productos de consumo

(herramientas, maquinaria, etc). Esta actividad de transformaci on de los recursos

naturales a trav es del uso de tecnologas da lugar a tres conceptos fundamentales

(que deniremos m as adelante) relacionados con la escasez: la eciencia, el coste

de oportunidad, y la frontera de posibilidades de producci on.

La economa de la salud es el estudio de la asignaci on de recursos dentro

del sistema de salud de la economa y del funcionamiento de los mercados de

servicios de salud. La contribuci on pionera en el estudio de la economa de la

salud se debe a Arrow (1963).

En las sociedades modernas, el nivel de salud de la poblaci on viene determi-

nado por un complejo entramado de actividades realizadas en el marco de una

estructura social. Ello ha llevado a la Organizaci on Mundial de la Salud a refe-

rirse al sistema de salud como un conjunto de elementos interrelacionados (me-

dio ambiente, educaci on, condiciones laborales, etc. que tienen como objetivo el

convertir unos recursos sanitarios para producir servicios de salud que permitan

obtener un estado de salud. Siguiendo a Cuervo (1994),

...un sistema de atenci on sanitaria es parte del sistema de salud y act ua

como un conjunto organizado de recursos que intervienen formando

un todo en el cada una de sus partes est a conjuntada y coordinada a

trav es de una ordenaci on l ogica y cientca que encadena sus actos a

un n com un.

1

En otras palabras, en Economa de la Salud, la salud es la variable a maximizar. A

su vez la salud es el producto de los servicios sanitarios (productos intermedios)

1

Cuervo (1994) presenta un estudio de las t ecnicas utilizadas en la ordenaci on de servicios

sanitarios.

4 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

obtenidos a partir de la combinaci on de factores de producci on de salud. Este en-

foque es el que Ort un (1990) denomina el enfoque del bienestar ampliado como

alternativo al enfoque de bienestar estricto donde los servicios sanitarios son el

producto nal. El enfoque del bienestar ampliado presenta la dicultad de la de-

nici on del concepto de salud, mientras que el enfoque del bienestar restringido

presenta la dicultad de su limitaci on a consideraciones puramente econ omicas.

En el primer enfoque, se debe distinguir entre los conceptos de salud, sanidad

2

,

y estado de salud (v ease McGuire et el al., 1994, pp. 1-5). Salud es un concepto

difcil de enmarcar. La denici on habitual lo reere a la ausencia de enfermedad.

Ello nos conduce a la denici on de enfermedad. De nuevo, aparecen diferentes

deniciones de enfermedad seg un la profesi on m edica (basada en criterios pa-

tol ogicos), o seg un las restricciones impuestas ante el desarrollo de las actividades

diarias (basada en criterios funcionales). La denici on m as amplia de salud abarca

todos los aspectos que afectan el estado de salud del individuo. Bajo esta visi on,

la salud tiene valor de uso pero no tiene valor de cambio puesto que no puede

ser objeto de comercializaci on. Sin embargo los servicios de asistencia sanitaria

pueden comprarse y venderse. Por consiguiente, pueden ser tratados como materia

regular en la economa con la particularidad que es consumido solamente por el

individuo para mejorar su estado de salud. En las p aginas que siguen, trataremos

salud y cuidados m edicos como sin onimos por simplicidad. Sin embargo, el lec-

tor debe considerar que en sentido estricto estos dos conceptos tienen signicados

diferentes.

Es importante hacer notar que el inter es de la economa de la salud se centra

en la asignaci on de recursos y no en el volumen de gasto en servicios m edicos.

Por lo tanto, las reglas que gobiernan la asignaci on son cruciales para generar los

incentivos apropiados a los proveedores y a los usuarios de los servicios sanitarios

2

Expresiones equivalentes que utilizaremos en este captulo son servicios de asistencia sanita-

ria, servicios mdicos, servicios de salud, atenci on sanitaria y similares.

Introducci on. Economa y economa de la salud 5

para utilizar los recursos (escasos) en la mejor manera posible (e.g. maximizando

el nivel de bienestar).

En economa de la salud, podemos tambi en distinguir un enfoque normativo y

un enfoque positivo. El enfoque normativo (poltica sanitaria) se ocupa del uso de

los recursos dedicados al sector de la salud por el gobierno para alcanzar el nivel

m aximo del bienestar, de su equidad, y de su ecacia. A este respecto la economa

de la salud tiene como objetivo el proveer a la autoridad sanitaria reglas s olidas

(con fundamento te orico) para ejecutar esas decisiones. El enfoque positivo se

ocupa de la elecci on racional de los agentes en el sector de la sanidad.

La economa de la salud ha evolucionado en una disciplina independiente den-

tro de la economa por dos razones. Por una parte, el sector de la sanidad presenta

unas caractersticas diferenciadoras de otros sectores de la economa; por otra par-

te, el sector de los servicios de salud tiene un tama no relativo considerable dentro

del conjunto de la economa.

Para ilustrar la importancia del tama no del sector de salud en la economa

podemos utilizar datos proporcionados por la OCDE (2005, 2006). La gura 1.2

muestra la evoluci on en el periodo 1960-2004 del peso (creciente) del gasto total

en sanidad en el PIB para una selecci on de pases de la OCDE

3

. La gura 1.3

muestra el detalle para el a no 2004 del gasto sanitario como proporci on del PIB

para una muestra de 30 pases de la OCDE.

La gura 1.4 completa la informaci on sobre el tama no del sector de servicios

sanitarios mostrando para la muestra de pases de la OCDE la comparaci on entre

1993 y 2003 de la tasa de crecimiento del gasto total y del gasto per capita en

salud, la participaci on del sector p ublico, y del gasto en productos farmac euticos.

Uno de los problemas m as importantes al que se enfrentan los gobiernos den-

tro de la Uni on Europea es la limitaci on que el Tratado de Maastricht impone

3

v ease la denici on del PIB y otras magnitudes macroecon omicas en el captulo 11

6 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Australia 4.0 4.2 4.5 6.9 6.8 7.2 7.5 8.0 8.8 8.9 9.1 9.2 ..

Austria 4.3 4.6 5.2 7.0 7.5 6.5 7.0 9.7 9.4 9.5 9.5 9.6 9.6

Belgium .. .. 3.9 5.6 6.3 7.0 7.2 8.2 8.6 8.7 8.9 10.1 ..

Canada 5.4 5.9 7.0 7.1 7.1 8.2 9.0 9.2 8.9 9.4 9.7 9.9 9.9

Czech Republic .. .. .. .. .. .. 4.7 7.0 6.7 7.0 7.2 7.5 7.3

Denmark .. .. 7.9 8.7 8.9 8.5 8.3 8.1 8.3 8.6 8.8 8.9 8.9

Finland 3.8 4.8 5.6 6.2 6.3 7.1 7.8 7.4 6.7 6.9 7.2 7.4 7.5

France 3.8 4.7 5.3 6.4 7.0 7.9 8.4 9.4 9.2 9.3 10.0 10.4 10.5

Germany .. .. 6.2 8.6 8.7 9.0 8.5 10.3 10.4 10.6 10.8 10.9 ..

Greece .. .. 6.1 6.6 7.4 7.4 9.6 9.9 10.4 10.3 10.5 10.0

Hungary .. .. .. .. .. .. 7.1 7.4 7.1 7.3 7.7 8.3 8.3

Iceland 3.0 3.5 4.7 5.7 6.2 7.2 7.9 8.4 9.2 9.3 10.0 10.5 10.2

Ireland 3.7 4.0 5.1 7.3 8.3 7.5 6.1 6.7 6.3 6.8 7.2 7.2 7.1

Italy .. .. .. .. .. 7.5 7.7 7.1 7.9 8.0 8.2 8.2 8.4

Japan 3.0 4.4 4.5 5.6 6.5 6.7 5.9 6.8 7.6 7.8 7.9 8.0 ..

Korea .. .. 4.4 4.1 4.4 4.2 4.8 5.4 5.3 5.5 5.6

Luxembourg .. .. 3.1 4.3 5.2 5.2 5.4 5.6 5.8 6.4 6.8 7.7 8.0

Mexico .. .. .. .. .. .. 4.8 5.6 5.6 6.0 6.2 6.3 6.5

Netherlands .. .. 6.6 6.9 7.2 7.1 7.7 8.1 7.9 8.3 8.9 9.1 9.2

New Zealand .. .. 5.1 6.5 5.9 5.1 6.9 7.2 7.7 7.8 8.2 8.0 8.4

Norway 2.9 3.4 4.4 5.9 7.0 6.6 7.7 7.9 8.5 8.9 9.9 10.1 9.7

Poland .. .. .. .. .. .. 4.9 5.6 5.7 6.0 6.6 6.5 6.5

Portugal 2.6 5.4 5.6 6.0 6.2 8.2 9.4 9.3 9.5 9.8 10.0

Slovak Republic .. .. .. .. .. .. .. 5.8 5.5 5.5 5.6 5.9 ..

Spain 1.5 2.5 3.5 4.6 5.3 5.4 6.5 7.4 7.2 7.2 7.3 7.9 8.1

Sweden .. .. 6.8 7.6 9.0 8.6 8.3 8.1 8.4 8.7 9.1 9.3 9.1

Switzerland 4.9 4.6 5.5 7.0 7.4 7.8 8.3 9.7 10.4 10.9 11.1 11.5 11.6

Turkey .. .. .. 3.0 3.3 2.2 3.6 3.4 6.6 7.5 7.4 7.6 7.7

United Kingdom 3.9 4.1 4.5 5.5 5.6 5.9 6.0 7.0 7.3 7.5 7.7 7.9 8.3

United States 5.1 5.6 7.0 7.9 8.8 10.1 11.9 13.3 13.3 14.0 14.7 15.2 15.3

Source: OECD HEALTH DATA 2006

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Australia

Austria

Belgium

Canada

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Korea

Luxembourg

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Poland

Portugal

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

Figura 1.2: Proporci on del gasto sanitario en % del PIB, 1960 - 2004.

Introducci on. Economa y economa de la salud 7

Figura 1.3: Proporci on del gasto sanitario en % del PIB en 2004.

8 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

9.3

a

8.2 67.5

a

65.9 4.1

d

2 699

a

1 542 14

e

10.4

7.6

a

7.8 69.9

a

74.2 1.8

d

2 280

a

1 669 16.1

a

11.1

h

9.6 8.1 .. .. 4.2 2 827 1 601 16.6

f

17.4

9.9

b

9.9 69.9

b

72.7 4.2 3 003

b

2 014 16.9 13

7.5 6.7 90.1 94.8 5.4 1 298 760 21.9 19.4

9 8.8 83 82.7 2.8 2 763 1 763 9.8 8.5

7.4 8.3

|

76.5 76.1

|

4.1 2 118 1 430

|

16 12.3

10.1

b

9.4 76.3

b

76.5 3.5 2 903

b

1 878 20.9 17.5

11.1 9.9 78.2 80.2 1.8 2 996 1 988 14.6 13.2

9.9 8.8 51.3

b

54.5 4.9 2 011 1 077 16 16.6

7.8

a

7.7 70.2

a

87.4 6

|

1 115

a

638 27.6

a

28.4

10.5

b

8.4 83.5

b

83.3 5.9 3 115

b

1 745 14.5 12.4

7.3

a

7 75.2

a

73.3 11.4

|

2 386

a

1 039 11

a

10.7

8.4 8 75.1 76.3 3.1 2 258 1 529 22.1 20.2

7.9

a,b

6.5 81.5

a,b

79.2 3

|

2 139

a,b

1 365 18.4

a

22.3

5.6 4.3 49.4 35.5 10.2 1 074 453 28.8 30.6

Luxembourg

6.1

a

6.2 85.4

a

92.9 5.3

|

3 190

a

1 891 11.6

a

12.2

i

Mexico

6.2 5.8 46.4 43.2 4 583 397 21.4 ..

Netherlands

9.8 8.6 62.4 73.6 4.6 2 976 1 701 11.4 11

New Zealand

8.1 7.2 78.7 76.6 3.4 1 886 1 115 14.4

f

14.9

Norway

10.3

b

8 83.7

b

84.6 5.3 3 807

b

1 695 9.4

a

9.6

Poland

6

a

5.9 72.4

a

73.8 3

|

677

a

378 .. ..

Portugal

9.6 7.3 69.7 63 3.7 1 797 881 23.4

g

25.6

5.9 .. 88.3 .. 4.1 777 .. 38.5 ..

7.7 7.5 71.2 76.6 2.6 1 835 1 089 21.8 19.2

h

9.2

a

8.6

|

85.3

a

87.4

|

5.4

|

2 594

a

1 644

|

13.1

a

10.9

11.5

b

9.4 58.5

b

54.3 2.8 3 781

b

2 401 10.5 9.7

6.6

c

3.7 62.9

c

66.4 .. 452

c

200 24.8

c

31.6

i

7.7

a

6.9 83.4

a

85.1 5.7

|

2 231

a

1 232 15.8

f

14.8

United States

2

15 13.2 44.4 43.1 4.6 5 635 3 357 12.9 8.6

Source:: OECD Health Data 2005

Health spending and financing

1993

1998-

2003

2003 1993 2003 1993

Pharmaceutical

expenditure as

% of total

expenditure on

health

2003

Averag

e

growth

rate

Health

expenditure Per

capita USD PPP

Australia

1

Austria

1993 2003

Total

expenditure as

% of GDP

Public

expenditure as

% of total

expenditure on

health

Belgium

Canada

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Korea

Turkey

United Kingdom

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Figura 1.4: Fuentes de gasto sanitario.

Introducci on. Economa y economa de la salud 9

sobre el volumen del gasto p ublico. En consecuencia, un elemento esencial de

la economa de la salud es el dise no de polticas sanitarias basadas en el an alisis

econ omico. Este esfuerzo de contenci on se muestra en la gura 1.5 que contiene

la evoluci on del gasto p ublico sanitario como proporci on del gasto sanitario total

en el periodo 1960-2004. La gura 1.6 muestra el detalle para el a no 2004 y la

muestra de 30 pases de la OCDE de la participaci on del sector p ublico en el to-

tal de gasto sanitario. Ello permite tambi en distinguir aquellos pases con sistemas

p ublicos de salud.

A continuaci on, las guras 1.7 y 1.8 contienen detalles sobre gasto farmacu-

tico. La gura 1.7 muestra un crecimiento sostenido del gasto en farmacia hasta

el a no 2000, y un esfuerzo de contenci on desde entonces. La gura 1.8 mues-

tra el detalle para el a no 2003 del gasto farmac eutico per capita y las tasas de

crecimiento del gasto sanitario y farmac eutico entre 1997 y 2003.

Por ultimo, para completar la ilustraci on de la importancia del sector de la

sanidad en la economa, la gura 1.9 muestra otras fuentes de nanciamiento del

sector de la sanidad como la proporci on de aseguramiento privado y de gasto de

las familias sobre el gasto total en salud. De nuevo, podemos distinguir aquellos

pases con sistemas p ublicos de salud.

La evoluci on del gasto sanitario, en los pases de la OCDE, tambin se traduce

en la evoluci on del estado de salud de la poblaci on. La gura 1.10 muestra para el

a no 2003 la esperanza de vida al nacer de la poblaci on total as] como el detalle

por g enero

4

.

La gura 1.11 muestra la esperanza de vida de la poblaci on a los 65 a nos, y la

tendencia de la esperanza de vida a los 65 y 80 a nos entre 1970 y 2003.

Podemos resumir la informaci on obtenida del an alisis de los datos de la OC-

DE diciendo que la historia reciente de las sociedades modernas ha permitido un

4

Formal denitions of mortality, life expectancy, and hazard rate can be found in Jack (1999,

pp. 9-14).

10 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Australia 50.4 50.9 57.2 73.1 63.0 71.4 67.1 66.7 68.9 67.8 68.1 67.5 ..

Austria 69.4 70.3 63.0 69.6 68.8 76.1 73.5 69.3 69.9 69.5 70.5 70.3 70.7

Belgium .. .. .. .. .. .. .. 78.5 75.8 76.4 75.0 71.1 ..

Canada 42.6 51.9 69.9 76.2 75.6 75.5 74.5 71.4 70.3 69.9 69.6 70.1 69.8

Czech Republic .. .. 96.6 96.9 96.8 92.2 97.4 90.9 90.5 89.9 89.7 89.8 89.2

Denmark .. .. 83.7 85.4 87.8 85.6 82.7 82.5 82.4 82.7 82.9 .. ..

Finland 54.1 66.0 73.8 78.6 79.0 78.6 80.9 75.6 75.1 75.9 76.1 76.2 76.6

France 62.4 71.2 75.5 78.0 80.1 78.5 76.6 76.3 75.8 75.9 78.1 78.3 78.4

Germany .. .. 72.8 79.0 78.7 77.4 76.2 80.5 78.6 78.4 78.6 78.2 ..

Greece .. .. 42.6 55.6 59.9 53.7 52.0 52.6 55.5 54.1 53.6 52.8

Hungary .. .. .. .. .. .. 89.1 84.0 70.7 69.0 70.2 72.4 72.5

Iceland 66.7 63.1 66.2 87.1 88.2 87.0 86.6 83.9 82.6 82.7 83.2 83.5 83.4

Ireland 76.0 76.2 81.7 79.0 81.6 75.7 71.9 71.6 73.3 75.6 75.2 78.0 79.5

Italy .. .. .. .. .. 77.6 79.1 71.9 73.5 75.8 75.4 75.1 76.4

Japan 60.4 61.4 69.8 72.0 71.3 70.7 77.6 83.0 81.3 81.7 81.5 81.5 ..

Korea .. .. .. .. 33.4 35.8 38.5 35.3 46.2 51.9 50.6 50.7 51.4

Luxembourg .. .. 88.9 91.8 92.8 89.2 93.1 92.4 89.3 87.9 90.3 90.6 90.4

Mexico .. .. .. .. .. .. 40.4 42.1 46.6 44.9 43.9 44.1 46.4

Netherlands .. .. 60.2 67.9 69.4 70.8 67.1 71.0 63.1 62.8 62.5 63.0 62.3

New Zealand .. .. 80.3 73.7 88.0 87.0 82.4 77.2 78.0 76.4 77.9 78.3 77.4

Norway 77.8 80.9 91.6 96.2 85.1 85.8 82.8 84.2 82.5 83.6 83.5 83.7 83.5

Poland .. .. .. .. .. .. 91.7 72.9 70.0 71.9 71.2 69.9 68.6

Portugal .. .. 59.0 58.9 64.3 54.6 65.5 62.6 72.5 71.5 72.2 72.6 71.9

Slovak Republic .. .. .. .. .. .. .. 91.7 89.4 89.3 89.1 88.3 ..

Spain 58.7 50.8 65.4 77.4 79.9 81.1 78.7 72.2 71.6 71.2 71.3 70.4 70.9

Sweden .. .. 86.0 90.2 92.5 90.4 89.9 86.6 84.9 84.9 85.1 85.4 84.9

Switzerland .. .. .. .. .. 50.3 52.4 53.8 55.6 57.1 57.9 58.5 58.4

Turkey .. .. .. 50.0 29.4 50.6 61.0 70.3 62.9 68.2 70.4 71.6 72.1

United Kingdom 85.2 85.8 87.0 91.1 89.4 85.8 83.6 83.9 80.9 83.0 83.4 85.4 85.5

United States 23.4 22.7 36.5 41.1 41.3 39.8 39.7 45.3 44.0 44.8 44.8 44.6 44.7

Source: OECD HEALTH DATA 2006

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Australia

Austria

Belgium

Canada

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Korea

Luxembourg

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Poland

Portugal

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

Figura 1.5: Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario total,

1960 - 2004.

Introducci on. Economa y economa de la salud 11

Figura 1.6: Proporci on del gasto sanitario p ublico en % del gasto sanitario total,

2004.

12 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Australia 9.5 9.9 10.4 11.0 11.2 11.5 11.7 12.0 12.6 13.5 14.0 14.2

Austria 9.2 9.3 11.1 12.1 12.7 12.6 12.3 12.8 13.1 13.0

Belgium 15.6 16.3 17.4 17.5 16.8 16.2 16.5 11.3

Canada 11.8 12.4 13.0 13.1 13.8 14.0 14.8 15.2 15.5 15.9 16.2 16.7 17.0 17.7

Czech Republic 18.4 21.1 19.4 24.7 25.1 25.0 24.9 22.9 23.0 22.4 21.5 22.0

Denmark 8.0 7.9 8.5 8.8 9.1 8.9 9.0 9.0 8.7 8.8 9.2 9.8 10.0 9.4

Finland 9.9 10.8 12.3 13.4 14.1 14.4 14.8 14.6 15.0 15.5 15.8 16.0 16.0 16.3

France 17.2 17.1 17.5 17.4 17.6 17.6 18.0 18.6 19.5 20.3 20.9 18.7 18.8 18.9

Germany 14.7 13.2 12.9 12.7 12.8 12.9 13.4 13.5 13.6 14.2 14.5 14.6

Greece 16.3 17.0 16.6 16.1 15.7 16.1 16.2 13.9 14.4 15.0 15.1 16.2 17.1 17.4

Hungary 27.6 26.5 28.4 28.0 25.0 26.0 25.9 28.5 27.6

Iceland 12.3 13.0 12.4 13.1 13.4 14.0 15.1 14.8 14.3 15.1 14.4 14.7 14.5 14.8

Ireland 11.6 11.1 10.7 10.6 10.4 10.5 10.2 10.4 10.5 10.6 10.3 11.0 11.8 12.4

Italy 20.8 20.8 20.2 20.3 21.1 21.3 21.5 22.0 22.6 22.4 22.6 22.5 22.1 21.4

Japan 22.9 22.0 22.3 21.1 22.3 21.6 20.6 18.9 18.4 18.7 18.8 18.4 18.9

Korea 35.0 33.3 32.3 31.3 31.4 30.2 27.7 25.8 25.1 27.8 27.6 27.9 27.6 27.4

Luxembourg 15.0 12.2 12.0 11.5 12.6 12.3 11.9 11.0 11.5 10.3 9.4 8.5

Mexico 18.6 19.4 19.6 21.2 21.5 20.9

Netherlands 9.6 10.5 11.0 10.9 11.0 11.0 11.0 11.2 11.4 11.7 11.7 11.5

New Zealand 14.1 14.2 14.9 15.8 14.8 14.5 14.4

Norway 7.3 7.5 9.6 8.8 9.0 9.1 9.1 8.9 8.9 9.5 9.3 9.4 9.2 9.5

Poland 28.4 30.3 29.6

Portugal 24.3 24.7 25.6 25.2 23.6 23.8 23.8 23.4 22.4 23.0 23.3 22.6 23.2

Slovak Republic 34.0 34.0 34.0 37.3 38.5

Spain 19.2 19.8 20.8 21.0 21.5 21.3 21.1 21.8 22.8 22.8

Sweden 8.7 9.7 10.7 11.8 12.3 13.6 12.4 13.6 13.9 13.8 13.2 13.0 12.6 12.3

Switzerland 9.8 9.4 9.7 9.8 10.0 10.0 10.3 10.2 10.5 10.7 10.6 10.3 10.5 10.4

Turkey 31.6 24.3 24.8

United Kingdom 13.8 14.2 14.8 15.1 15.3 15.6 15.8

United States 9.0 8.7 8.5 8.5 8.9 9.3 9.7 10.3 11.1 11.7 12.0 12.3 12.4 12.3

Source: OECD HEALTH DATA 2006

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Australia

Austria

Belgium

Canada

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Korea

Luxembourg

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Poland

Portugal

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

Figura 1.7: Proporci on del gasto farmac eutico en % del gasto sanitario total, 1960

- 2004.

Introducci on. Economa y economa de la salud 13

Annual growth in pharma exp against growth in total exp. 1998-2003

Source: OECD Health Data 2005.

Chart 3.16. Real annual growth in pharmaceutical spending and total health expenditure, 1997-2003

1

1

.

3

9

.

5

9

.

1

8

.

6

8

.

3

7

.

7

7

.

0

6

.

9

5

.

8

5

.

8

5

.

3

4

.

9

4

.

6

4

.

5

4

.

2

3

.

7

3

.

7

3

.

3

3

.

3

3

.

2

1

.

7

0

.

5

8

.

5

4

.

3

4

.

3

7

.

8

6

.

9

4

.

5

3

.

3

4

.

5

3

.

3

6

.

5

2

.

1

4

.

9

3

.

3

3

.

0

4

.

4

1

.

7

2

.

9

2

.

9

3

.

0

6

.

5

4

.

2

2

.

8

5

.

6

5

.

7

5

.

4

4

.

4 4

.

9

4

.

7

0

2

4

6

8

10

12

I

r

e

l

a

n

d

U

n

i

t

e

d

S

t

a

t

e

s

A

u

s

t

r

a

l

i

a

(

1

9

9

7

-

2

0

0

1

)

K

o

r

e

a

H

u

n

g

a

r

y

(

1

9

9

7

-

2

0

0

2

)

S

l

o

v

a

k

R

e

p

u

b

l

i

c

M

e

x

i

c

o

C

a

n

a

d

a

F

r

a

n

c

e

I

c

e

l

a

n

d

N

o

r

w

a

y

(

1

9

9

7

-

2

0

0

2

)

O

E

C

D

N

e

t

h

e

r

l

a

n

d

s

A

u

s

t

r

i

a

S

w

e

d

e

n

F

i

n

l

a

n

d

D

e

n

m

a

r

k

G

r

e

e

c

e

G

e

r

m

a

n

y

S

p

a

i

n

I

t

a

l

y

S

w

i

t

z

e

r

l

a

n

d

L

u

x

e

m

b

o

u

r

g

C

z

e

c

h

R

e

p

u

b

l

i

c

J

a

p

a

n

(

1

9

9

7

-

2

0

0

2

)

Pharmaceutical expenditure Total health expenditure

United States

France

Canada

Italy

Iceland

Germany

Spain

Switzerland

Japan (1)

Luxembourg

Austria

OECD (2)

Australia (3)

Norway (1)

Netherlands

Sweden

Finland

Greece

Korea

Hungary (1)

Slovak Republic

Ireland

Czech Republic

Denmark

Poland

Mexico

Turkey (4)

1. 2002. 2. OECD average excludes Poland and Turkey. 3. 2001. 4. 2000.

Chart 3.15 Pharmaceutical spending as a percentage

of total health expenditure, 2003

Chart 3.14 Expenditure on pharmaceuticals, per

capita, 2003

728

606

507

498

453

436

401

398

393

389

353

341

340

340

339

322

309

308

299

290

284

272

225

125

112

380

389

0 200 400 600 800

USD PPP

Private

Public

12.9

20.9

16.9

22.1

14.5

14.6

21.8

10.5

18.4

10.5

14.0

9.4

11.4

12.6

16.0

16.0

28.8

27.6

38.5

11.8

21.9

9.8

30.3

21.4

24.8

17.5

16.9

0 10 20 30 40

% Total expenditure on health

Figura 1.8: Gasto en productos farmac euticos

14 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

Czech Republic

Luxembourg

Slovak Republic

Sweden

Norway

Iceland

United Kingdom

Denmark

Japan (1)

New Zealand

Germany (2)

Ireland

Finland

France

Italy

Belgium (3)

Hungary (4)

OECD (5)

Spain

Canada

Poland

Portugal

Austria

Australia (1)

Turkey (6)

Netherlands

Switzerland

Greece

Korea

Mexico

United States

1. 2002. 2. 1992. 3. Current health expenditure. 4. 1991. 5. OECD average excludes Belgium and Slovak Republic. 6. 2000.

Chart 3.17. Public share of total health

expenditure, 2003

Chart 3.18. Change in public share of total

health expenditure, 1990 to 2003

90

90

88

85

84

84

83

83

82

79

78

78

77

76

75

75

71

70

70

70

68

68

63

62

59

51

49

46

44

72

72

0 20 40 60 80 100

4.8

6.0

12.6

-2.4

6.1

-4.7

1.9

0.4

-5.9

4.2

-21.8

-4.6

-7.5

-1.5

-16.7

n.a.

-4.0

-0.3

-4.4

6.1

2.0

-3.7

3.9

0.3

-0.2

-3.1

0.9

-4.7

n.a.

-3.2

-4.7

-25.0 -12.5 0.0 12.5 25.0

% total expenditure on health Percentage points

Chart 3.19 Private health insurance share of

total expenditure on health, 2003

Chart 3.20 Out-of-pocket payments as share of

total expenditure on health, 2003

United States

Netherlands

Canada

France

Switzerland

Germany

Australia (1)

Austria

Ireland

New Zealand

Turkey (2)

Spain

Mexico

Finland

Greece

Korea

Denmark

Italy

Luxembourg

Hungary

Poland

Japan (3)

Czech Republic

Iceland

Norway

Slovak Republic

1. 2001. 2. 2000 3. 2002.

Source: OECD Health Data 2005.

37

17

13

13

0.9

1.3

2.1

2.2

2.4

3.1

4.3

4.4

5.8

6.4

7.6

7.7

8.8

9.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.6

0.6

0.3

0.2

0 10 20 30 40 50

14

15

10

32

10

21

19

13

16

28

24

51

19

47

42

16

21

25

26

17

17

16

12

8

7

8

0 10 20 30 40 50

% total expenditure on health % total expenditure on health

Figura 1.9: Financiamiento de los servicios de salud

Introducci on. Economa y economa de la salud 15

Japan

Iceland

Spain

Switzerland1

Australia

Sweden

Italy

Canada1

Norway

France

New Zealand1

Netherlands

Austria

United Kingdom

Finland

Germany

Luxembourg1

Greece

Belgium1

OECD

Ireland1

Portugal

United States1

Denmark

Korea1

Czech Republic

Mexico

Poland

Slovak Republic1

Hungary

Turkey

1. 2002

Chart 1.1. Life expectancy at birth, total population,

1960 and 2003

Chart 1.2. Life expectancy at birth, by gender, 2003

#REF!

Years

#REF!

Years

68.7

72.4

73.9

74.7

74.9

75.3

76.9

77.2

77.2

77.3

77.8

77.8

78.1

78.1

78.2

78.4

78.5

78.5

78.6

78.6

78.7

79.4

79.5

79.7

79.9

80.2

80.3

80.4

80.5

80.7

81.8

48.3

68.0

70.6

67.8

57.5

70.7

52.4

72.4

69.9

64.0

70.0

68.5

70.6

69.9

69.4

69.6

69.0

70.8

68.7

73.5

71.3

70.3

73.6

71.3

69.8

73.1

70.9

71.6

69.8

72.9

67.8

40 50 60 70 80 90

2003 1960

Years

71.0

76.5

77.8

78.9

77.4

78.5

80.4

79.5

79.9

80.6

80.3

80.7

81.1

80.7

81.5

81.3

81.8

80.7

81.6

80.9

81.1

82.9

81.9

82.1

82.9

82.4

82.8

83.0

83.7

82.4

85.3

66.4

68.3

69.9

70.5

72.4

72.0

73.4

74.9

74.5

74.0

75.2

74.9

75.1

75.4

74.9

75.5

75.1

76.2

75.6

76.2

76.3

75.8

77.0

77.2

76.9

77.9

77.8

77.8

77.2

79.0

78.4

65 70 75 80 85 90

Females Males

Years

Source: OECD Health Data 2005.

Chart 1.4. Life expectancy at birth and health

spending per capita, 2003

Chart 1.3. Life expectancy at birth and GDP per

capita, 2003

USA

GBR

TUR

CHE

SWE

ESP

SVK

PRT

POL

NOR

NLZ NLD

MEX

LUX

KOR

JPN

ITA

IRL

ISL

HUN

GRC DEU

FRA

FIN

DNK

CZE

CAN

BEL

AUT

AUS

R

2

= 0.57

65

70

75

80

85

0 1500 3000 4500 6000

Life expectancy, years (years)

Health spending per capita, USD PPP

USA

GBR

TUR

CHE SWE ESP

SVK

PRT

POL

NOR

NZL NLD

MEX

KOR

JPN

ITA

IRL

ISL

HUN

GRC

DEU

FRA

FIN

DNK

CZE

CAN

BEL

AUT

AUS

R

2

= 0.69

68

72

76

80

84

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Life expectancy, years

GDP per capita, USD PPP

Figura 1.10: Esperanza de vida al nacer en la OCDE

16 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

Japan

France 1

Switzerland 2

Australia

Italy 1

Canada 2

Spain 3

Iceland

Sweden

New Zealand 2

Luxembourg 2

Austria

Norway 2

Belgium 2

Germany 1

Finland 2

United States 2

Netherlands

OECD

United Kingdom 2

Portugal

Greece 2

Korea 2

Mexico

Ireland 2

Denmark 2

Poland

Czech Republic 2

Slovak Republic 2

Hungary

Turkey

1. 2001. 2. 2002 3. 2000

Chart 1.5. Life expectancy at age 65 by gender, 1970 and 2003

Females

14.3

16.7

17.0

17.4

18.1

18.3

18.6

18.6

18.7

18.8

19.1

19.1

19.3

19.5

19.5

19.6

19.6

19.7

19.7

19.9

19.9

20.0

20.3

20.4

20.4

20.6

20.7

21.0

21.0

21.3

23.0

12.6

14.3

14.5

14.2

15.3

16.7

15.0

15.6

14.6

15.2

15.0

16.0

15.6

16.1

17.0

14.4

15.0

15.3

16.7

14.9

14.9

16.0

16.8

17.8

16.0

17.5

16.2

15.6

16.8

15.3

10 15 20 25

Years

1970

2003

Males

12.7

12.9

13.3

14.0

14.0

15.4

15.3

17.1

14.9

16.7

15.7

16.1

15.9

15.8

16.6

15.8

16.0

15.8

16.2

16.4

15.9

16.7

17.0

17.8

16.5

17.2

16.7

17.6

17.4

16.9

18.0

11.5

12.0

12.3

11.1

12.5

13.7

12.4

14.8

10.2

13.9

12.2

12.0

12.7

13.3

13.1

11.4

12.0

12.1

13.8

11.7

12.1

12.4

14.2

15.0

13.3

13.7

13.3

11.9

13.0

12.5

10 15 20 25

Years

1970

2003

Source: OECD Health Data 2005.

Chart 1.6. Trends in life expectancy at age 65 and at age 80, males and females,

OECD average, 1970-2003

4

8

12

16

20

1

9

7

0

1

9

7

4

1

9

7

8

1

9

8

2

1

9

8

6

1

9

9

0

1

9

9

4

1

9

9

8

2

0

0

2

Years

Figura 1.11: Esperanza de vida a los 65 a nos en la OCDE

Introducci on. Economa y economa de la salud 17

progreso obvio en el acceso y la equidad de los sistemas de salud. Este acceso,

a su vez, ha generado una variaci on en la pir amide de poblaci on con una mayor

presencia de la llamada tercera edad (que junto con la infancia son los colectivos

de mayor demanda de servicios m edicos). Es bien conocida la relaci on entre el es-

tado de salud de la poblaci on y el nivel de renta del pas. Hay dos explicaciones de

este fen omeno. La primera relaciona la innovaci on tecnol ogica y la inversi on en

infraestructuras p ublicas con la facilidad de alcanzar y mantener mejores niveles

de salud. La segunda explicaci on se centra en la variaci on de las preferencias de

los individuos a lo largo del tiempo. Dado un nivel de renta, los individuos mues-

tran una creciente preocupaci on por su estado de salud. Para cualquiera de las dos

explicaciones, la relaci on entre el estado de salud de la poblaci on y el nivel de ren-

ta conlleva dos consecuencias. De acuerdo con Jack (1999, cap. 3), por una parte

conforme la poblaci on mejora su estado de salud tambi en envejecen. Esto se co-

noce como la transici on demogrca. Por otra parte, la estructura de enfermedades

varia. Esto se conoce como transici on epidemiol ogica.

Finalmente, no debemos olvidar el progreso tecnol ogico que ha permitido po-

ner a disposici on de los m edicos tratamientos y t ecnicas de diagn ostico (e.g. bom-

ba de cobalto, ecografa, resonancia magn etica) m as ecaces. Todo ello, a su vez,

ha generado un crecimiento importante del gasto sanitario

5

que amenaza el futuro

del llamado Estado de Bienestar. As pues se plantea un dilema entre eciencia

6

y equidad del sistema de salud que ha tenido como consecuencia la reexi on, du-

rante los ultimos a nos, sobre la reforma de los sistemas de salud en los pases

occidentales.

5

V ease Artells (1994, pp. 3-7) al respecto.

6

Sobre las diferentes deniciones de eciencia ver Ort un (1990, pp. 49-51).

18 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

1.1. Caractersticas diferenciadoras del mercado de

salud

Qu e (combinaci on de) caractersticas concurren en el mercado de la sanidad

que lo diferencian sucientemente de otros mercados en la economa? Antes de

ser preciso en contestar a esta pregunta, es importante avanzar que aunque los

servicios sanitarios tienen algunas caractersticas distintivas, ninguna de ellas es

exclusiva con respecto a otros mercados. Es la combinaci on de esas caractersticas

lo que hace el sector peculiar. Estas son

7

:

Presencia de incertidumbre tanto en la demanda (estado de salud de la pobla-

ci on) como en la oferta (e.g. disponibilidad y ecacia de tratamientos). El

estado de salud es incierto es el sentido que es imprevisible. Por consi-

guiente, la demanda (y la oferta) de servicios de salud no siguen ninguna

tendencia previsible. Esta incertidumbre diculta la toma de decisiones en

el sentido que los agentes desean evitar tomar una decisi on incorrecta que

conduzca a resultados adversos. Sin embargo, algunas acciones pueden dis-

minuir la probabilidad de un episodio de enfermedad, tales como los h abitos

de vida sanos o la medicina preventiva. (V ease el captulo 8.)

Relevancia del aseguramiento. La incertidumbre con respecto al momento cuan-

do un individuo puede caer enfermo da lugar a la aparici on del seguro de

enfermedad. Este seguro rompe la relaci on entre el precio y el coste de

provisi on de los servicios de salud, lo que a su vez da lugar a situaciones de

riesgo moral (asociadas al desplazamiento hacia afuera de la restricci on pre-

supuestaria del consumidor) y de selecci on adversa (asociadas a la seleccin

de perles de riesgo por parte de las compa nas de seguros. La intervenci on

del estado intenta generar los incentivos adecuados para reducir al mnimo

7

V ease Phelps (1992, pp.2-10) para una descripci on m as detallada.

Introducci on. Economa y economa de la salud 19

los efectos perversos de la incertidumbre. (V ease el captulo 9.)

De acuerdo con Stiglitz (1994) los pacientes en el mercado de salud com-

pran informaci on acerca de su enfermedad y de los tratamientos existentes.

Adem as, con frecuencia los individuos son aversos al riesgo. Por consi-

guiente, contratan seguros de enfermedad lo que conlleva una disminuci on

de la sensibilidad hacia el coste de la provisi on de los servicios sanitarios.

Precisamente, esta p erdida de sensibilidad da lugar al problema de riesgo

moral. Otra consecuencia de esta asimetra informativa es el hecho de que

las decisiones del m edico condicionan al paciente en sus decisiones de la

demanda. Por lo tanto, existe la posibilidad que el m edico induzca demanda

en sus pacientes en el sentido que el paciente demande m as servicios de los

que habra demandado si hubiera tenido la misma informaci on que el m edi-

co. As pues, adem as del problema de riesgo moral ya comentado, tambi en

hacemos frente a un problema de selecci on adversa en la forma de rechazo

de pacientes con algunas patologas peculiares o, alternativamente con el

desplazamientos de pacientes con tratamientos caros desde los proveedores

privados hacia el proveedor p ublico.

Presencia de informaci on asim etrica. Los pacientes no tienen informaci on per-

fecta acerca de por ejemplo, la calidad de hospitales o la ecacia de trata-

mientos. A su vez, los m edicos no conocen todas las caractersticas de los

pacientes. Ello junto con la incertidumbre mencionada antes hace que la

distribuci on de los derechos de propiedad de los indivduos con respecto al

uso de los recursos escasos, no se ajuste a los postulados de la teora del

consumidor. La teora tradicional del consumidor supone que con respecto

a la demanda de bienes, cada individuo utiliza sus recursos en su propio

benecio. Sin embargo, en la demanda de los servicios de salud, pueden

f acilmente aparecer situaciones en las que la soberana del paciente para

20 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

evaluar adecuadamente los costes y benecios del proceso de decisi on sea

cuanto menos cuestionable.

Presencia de instituciones sin animo de lucro. Las actividades desarrolladas por

instituciones sin animo de lucro son particularmente importantes en el sec-

tor de la sanidad. (V ease el captulo 6.)

Regulaci on. El mercado de los servicios de salud est a sometido a restricciones

a la competencia tales como la licencia obligatoria para los m edicos, o la

restricci on en publicidad, que se justican como un medio para garantizar

un nivel mnimo de la calidad en la provisi on de servicios a los pacientes.

Podemos tambi en a nadir aqu (aunque no los analizaremos) la presencia de

patentes, precios de referencia, o el desarrollo del gen ericos en el sector

farmac eutico. (V ease el captulo 4.)

Existencia de necesidad. Aunque el concepto de necesidad es difcil de con-

cretar en una denici on, de acuerdo con Jeffers et al. (1971), se entiende por

necesidad la cantidad de servicios sanitarios que los expertos m edicos deter-

minan que debe recibir una persona para mantener el nivel de salud m as alto

posible, de acuerdo con el nivel de conocimientos presente. Gen ericamente

est a ampliamente aceptado que cualquier individuo, con independencia de

su nivel de renta, debe tener acceso a los servicios m edicos que necesita.

Provisi on p ublica y nanciamiento de los servicios de salud. La organizaci on

de la sanidad en Europa a trav es de un sistema de seguridad social represen-

ta la presencia masiva del Estado en la provisi on y el nanciamiento de los

servicios de salud y tambi en en la organizaci on del mercado de salud.

Externalidades. Las exterioridades aparecen cuando las acciones de algunos agen-

tes en el mercado tienen un impacto (positivo o negativo) en el compor-

tamiento de otros agentes. Por ejemplo, los programas de la vacunaci on

Introducci on. Economa y economa de la salud 21

pueden evitar la extensi on de las epidemias (externalidad positiva), la con-

taminaci on puede generar enfermedades a los individuos expuestos a esa

poluci on (exterioridad negativa). A menudo, el benecio social (de la vacu-

naci on) diere del benecio privado (reducci on del riesgo). Las externali-

dades se reeren a la interdependencia de las funciones de utilidad de los

individuos. Una de las interdependencias m as importantes aparece cuando

abordamos el tema de la equidad.

Todas estas caractersticas implican que el mecanismo del mercado no va a poder

asignar los recursos de forma eciente en el sector de la sanidad. Ello conlle-

va la creaci on por parte de los gobiernos de agencias reguladoras del sector con

el objetivo de corregir las deciencias en la asignaci on de recursos. Tambi en, el

conjunto de caractersticas mencionadas coneren a la provisi on de servicios de

salud el car acter de bien privado

8

provisto por el Estado (otros ejemplos de bienes

privados con provisi on p ublica son la educaci on o la seguridad social).

Es importante se nalar que hay otros mercados en la economa que presentan

casusticas parecidas a las que acabamos de describir pero en los el nivel de re-

gulaci on es mucho menor (por ejemplo, el sector de la alimentaci on). C omo se

justica esta atenci on diferenciada al mercado sanitario? Normalmente, la res-

puesta apela a un argumento de tipo moral: el intento de garantizar el acceso

universal al sistema sanitario.

La intervenci on del Estado se materializa a diferentes niveles en diferentes

pases. El nivel mnimo de regulaci on se encuentra en el modelo Norteamericano (y

tambi en Irland es), donde la provisi on de servicios de salud es fundamentalmente

privada excepto para dos colectivos de personas. Aquellas cuyo nivel de renta no

alcanza un mnimo (Medicare), y aquellas que ya han superado una cierta edad

8

Un bien p ublico en contraste con un bien privado debe satisfacer dos propiedades: (i) el coste

marginal de servir a un consumidor adicional es cero, y (ii) el coste de excluir a un individuo del

consumo del bien es innito. v ease el captulo 5.

22 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

(Medicaid). En el otro extremo del espectro encontramos el modelo de sistema

nacional de salud (SNS) de pases como Espa na. Un nivel intermedio que combina

provisi on p ublica y privada lo encontramos en pases como Alemania, Francia,

B elgica, Jap on, o Canad a. En estos sistemas mixtos, el Estado nancia una parte

ja de la tarifa por acto m edico. Si el paciente acude a un proveedor con una tarifa

superior, la diferencia corre de su cuenta.

El sistema alternativo es la provisi on de la sanidad centralizadamente por

el Estado. Este escenario no est a exento de dicultades. De acuerdo con Ort un

(1990),

Cuatro son los fallos principales del no-mercado: falta de relaci on

entre ingresos y costes, objetivos de la propia organizaci on, externa-

lidades derivadas de la acci on del Estado, e inequidades distributi-

vas.(p.58).

Es importante se nalar que el papel del Estado en la economa no debe reducirse a

su tama no relativo, o a la discusi on entre el liberalismo m as radical o el socialismo

m as duro. En este sentido Calsamiglia (1994) nos dice que

Con respecto a les posibles actuaciones del Estado e problema no es

cuanto ni tan solo qu e, el problema fundamental es c omo. Hace falta

conocer las limitaciones del Estado y los objetivos que se persiguen

con su acci on para determinar el tipo de intervenciones que permi-

ten mejorar las cosas. (...) Lo importante no es el tama no del sector

p ublico, sino el estilo de su gesti on

9

.

9

Traducci on del original catal an.

Introducci on. Economa y economa de la salud 23

1.2. Contenido de la economa de la salud

Podemos sintetizar todos los elementos que aparecen en la economa de la sa-

lud con la gura 1.12 de Culyer y Newhouse (2000). Este esquema se compone de

tres partes: an alisis econ omico, evaluaci on econ omica, y an alisis de poltica sanita-

ria. El punto de partida del an alisis econ omico es el rect angulo A Qu e es salud?.

A partir de aqu nos desplazamos al estudio de la demanda de salud (rect angulo

C) y otros elementos que inuencian la salud (rect angulo B). A continuaci on, en-

contramos los elementos de la oferta de servicio de salud (rect angulo D). La com-

binaci on de demanda y oferta nos conduce al an alisis del equilibrio del mercado

de servicios sanitarios (rect angulo E). La evaluaci on econ omica contempla tan-

to el nivel microecon omico (rect angulo F) como el macroecon omico (rect angulo

G). Finalmente, el an alisis de poltica sanitaria se encuentra en el rect angulo H.

Fuchs (1993) proporciona tambi en una interesante descripci on del ambito de la

economa de la salud,

1.3. Organizaci on del mercado sanitario

Una descripci on adecuada del mercado de servicios de salud debe empezar

con la descripci on de los agentes que interaccionan en el. La gura 1.13 (v ease

Narciso, 2004) nos ayudar a a ilustrarla. Los agentes que operan en un sistema de

salud son: el Ministerio de sanidad, el Servicio Nacional de Salud, los proveedo-

res, las compaas de seguros (p ublicas y privadas), la industria farmac eutica, y los

pacientes.

El Ministerio de Sanidad es el regulador del sector. Una tarea de esta autori-

dad sanitaria es determinar el tipo y/o el valor que los pacientes tienen que pagar

por los medicamentos y los varios servicios que reciben del SNS (echa 1). Tam-

bi en dene la organizaci on del sistema de la salud p ublica (echa 2). Por ejemplo,

24 c Xavier Martinez-Giralt Economa de la salud

F. ENFOQUE MICROECONOMICO

Coste-efectividad, Coste-benecio, y Coste-utilidad

Anlisis de formas alternativas de provisin de

servicios de salud (modos, lugares, timing,

cantidad) en todas las fases (deteccin, diagnstico,

tratamiento, etc.)

E. ANALISIS DE MERCADO

Sistemas de precios, listas de espera, y

racionamiento como mecanismos de equilibrio y

sus diferentes efectos en los mercados de servicios

mdicos y hospitalarios.

B. QUE INFLUENCIA LA SALUD

(APARTE DE LA SANIDAD)?

Gentica, azares laborales, hbitos de

consumo, educacin, renta, capital (humano

y fsico), familia, etc.

A. QUE ES SALUD? CUAL ES SU

VALOR?

Atributos perdcibidos de la salud; estados

de salud; ndices; valor de la vida; escala de

utilidad de la salud.

C. DEMANDA DE SALUD

Inuencia de A y B en la bsqueda de

sanidad; relacin de agencia; necesidad,

altruismo; aseguramiento; demanda de

salud y sus efectos

D. OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

Costes de produccin, tecnologa,