Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Neoclasicismo

Neoclasicismo

Cargado por

Juan Manuel Aquino0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

8 vistas10 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

8 vistas10 páginasNeoclasicismo

Neoclasicismo

Cargado por

Juan Manuel AquinoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 10

Parte de la tachade de Velazquez,

del Museo del Prado de Madrid,

proyectado por Juan de Villanueva,

‘en 1785, en estilo neoclésico.

Despotisma ilustrad: gobierno para et

pueblo, pero sin el pueblo

* La vida cubural dl siglo XVIIL es

‘i caraeterizada por una serie de institu:

ciones qu dan un peril may partir

y deinen en milkips expects las rasgos

sence de a époce. Todas elas podria

decrse que coinien ena tendenia que

hemos calfcad decltra dig; una

rminoria se considera posedora de una

iustrain superior y trata, desde pla

taforma en que se istala —acdemia er

| tai, periétin o srided—, deregi en

‘cauzar las corientes de opinién.

Suan Lats Alborg:

* enciclopédico: perteneciente o relative

ale enciclopedia,obraen que setreta de mu:

chas ciencis, Ast se dencming e primer in-

lento de cocificar todos los conocimientos

alcacados por el hombre. La Enciclopedia

fue publicada en Francia entre 1750 y 1780.

Panorama del_siglo XVIII y la lustracion

en Espafia

‘fines. de-1700, morta Garlos I de Austria el Hechizado. Su gestion,

caracterizada por el desgobierno, las intrigas cortesanas y el c2os eco-

némico, sumié a Espafia en la decadencia total.

Muerto Carlos Il sin dejar descendencia, una nueva dinastia se sent

en el trono espafol. Asi, un Borbén, Felipe de Anjou, nisto de Luis XIV

de Francia, ciRd la corona en 1701 con el nombre de Felipe V.

La asuncién dol nuevo monarca cambié el rumbo.del pensamiento es-

patil. In luldos directamente por Francia, que desde fines del sighoante-

ior se habia convertido en la primera potencia de! continente, los inte-

| lectuales espafioles adoptaron pauiatinamente Ic$ preceptos del Neocla-

sicismo, movimiento artistico que propicia el predominio de la razon y

Ja imitacion de los modelos. grecolatinos..

La Ilustracion y el Enciclopedismo

El auge que en este siglo adquiere el estudio de las ciencias amplia

el campo cultural. EL estudioso del siglo XVIIL quiere saberlo.todo. Para

ello, se dedica al estudio de las disciplinas mas dispares: matematica,

fisica, quimica, lenguas extranjeras, economia, jurisprudencia, ciencias

naturales. Ast pueden citarse, entre otros, por su saber enciclopédico

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), jurisconsulto,literato, econ

mista, politico, educador, fray Benito Jeronimo Feijoo (1676-1764), cienti-

fico, lingiista, literato; Ignacio de Luzan (1702-1754), jurisconsulto, lin-

giista, politico, literato; José Cadalso (1741-1782), military lingdista, y Es-

teban de Arteaga (1747-1799), filsofo, esteta, lingista. Estos hombres

recibieron el nombre de lustradas y surgieron, por lo general, de la bur-

quesia, clase en constante ascenso durante esta centuria.

La “cultura dirigida” de! despotismo ilustrado

Lannveva dinasta que reind,en Espafia desde principios del siglo, los

Borbones —Felipe V, Fernando Vi y Carlos Il especialmente—, impuso

el.despotisma ilustrado. Esta doctrina propicia una politica que implica

elejercicio del poder por los intelectuales, pero sin el consenso del.pue-

blo.

Basados en su politica absolutista, estos reyes produjeron profundos

cambios en la estructura politico-cultural espafiola, a través de institu-

ciones.que, con el respaldo del Estado, dirigieron la cultura del pals.

La difusion de las verdades cientificas: tertulias

y academias. El auge del periodismo

El deseo de conocer las novedades cientificas o literarias, por un la-

do, y la dificultad de conseguir libros extranjeros, por otro, obligaron.a

{os ilustrados a reunirse para leer, comentar y discutir las nuevas Ideas.

‘Asi nacieron y florecieron las tertulias, base de las futuras academias

y sociedades de amigos del pais *.

Creacién de este tipo fue la Real Academia Espafiola de la Lengua,

fundada en 1713, sobre 1a base de la tertulia dirigida por don Juan Ma-

uel Fernandez Pacheco, marqués de Villena.

183

vida de tiempo; ta accion represent

da debe poder ocurirefetvamente en

al tiempo que dur la representacién,

unidad de lugar. la acién tetrl debe

desarllarse en un mismo lugr, sin

cambios bruscos que obiguen al espec-

tador @ moverse imagnatvamente des-

de una cudad ota, por ejemplo,

unidad de acid: la acl debe ser ni-

ca, sin tramas paralles qu ditaigan

la atencin dl espectador del tema cen-

tra.

* La Polton de Lanén esol trotado

rms comple que se bees sobre tar-

as pats

Suan Cano

[Lo primero, pare dara ecnoet Io poo que

Ins pores enfermos pueden far en a Medi

1 bastaravefcr lo mismo qu eabamnos

de decir esto es, que are mic, en a fr-

1a que lo poten es profesores mis sebios,

an etd my imprieco, Per esto es cosa he-

cba, oes els mismos lo confesen.

Fray Benito J. Feijoo,

Medicina.

se traan aspects conoemients a avi-

da campestrey alos pastres,idealizdn-

doles,

anacrentica: compescion.poética en

metros de arte menor, en la que se can-

tan fos places del amor, del vino u

‘otros ardlogo, con ligereza, donalre y

gusto delicado

184

Fruto de sus desvelos fue el Diccionario de autoridades, obra ci

‘pea y completisima para su época, y de consulta obligada aun en la

tualidad. Labor de los académicos dieciochescos fue un tratado de C

gratia (1742) y la Gramética (171).

En nuestros dias, la Real Academia Espafiola de la Lengua, con

{iliales de todos los paises hispanohablantes, sigue bregando por la

dad y el enaltecimiento de nuestro idioma,

Las sociedades de amigos del pais también tuvieron su origen en

tertulias privadas, Dedicadas al estudio de la realidad econémica di

region a fa que pertenecian, incentivaron el comercio y alentaron el e

blecimiento.de nuevas. industrias,

Otro medio de difusién de las nuevas ideas fue el periodismo, «

cobr6 amplio desarrollo en esta centuria, También contd con el resp

teal. El periddico més trascendente fue el Diario de los literatos de Es

‘ia (1737), publicacién que se propuso divulgar los adelantos logrados

todos los campos del saber, mediante resefias y comentarios de lib

espafioles y extranjeros.

Caracteres del Neoclasicismo en literatura

Predominio de la prosa

El auge del Enciclopedismo y el afén por difundir tas novedades o

tificas y lterarias encuentran en la prosa el medio adecuado, que se |

nifiesta a través del género epistolar —las Cartas marruecas, de J

Cadalso—, del ensayo —el Teatro critico universal, del Padre Feijoi

y de la sétira —la Vida, de Diego de Torres Villarroel. Hasta las ob

de teatro se escriben en prosa.

La poesfa de esta época es pobre. Predominan los metros corto

Jos temas bucdlicos: la represin de los sentimientos por la razén im

fa manifestacién lirica.

Arte sujeto a canones

El deseo de los ilustrados de imitar el arte grecolatino tos induj

estudiar las preceptivasliterarias de los antiguos, y los comentarios y

pliaciones que algunos enciclopedistas hablan hecho de ellas. Asi

Espafa, Ignacio de Luzén (1702-1754) redacta La postica o Reglas d

poesfa (1737), inspirada en la obra del preceptista italiano Murator,

mentador de La postica, de Aristételes.

En su obra, Luzén especifica a finalidad de la poesta, que debe

doleitable y itl ala vez, y determina el alcance de las unidades teatra

clésicas *.

Temitica cientifica y espiritu eritico

El afan erudito de este siglo multiplicé los ensayos de divulgac

cientifica. Deseosos de comprobar empiricamente las hasta entonces c

sideradas verdades, los ilustrados pusieron en duda cuanto conocimi

to no habia sido obtenido por datos proporcionados por la razon. /

sus obras tratan, con tono polémico, de medicina, quimica 0 alquin

fisica, astronomla, etcétera. Al profundizarse el estudio de la medic!

esta ciencia origina numerosas paginas.

En otro orden de cosas, también son objeto de critica las cost

bres, la lengua y el arte en general.

En poesia, la temética es bucélica. La imitacién de fos clésicos |

duce un reflorecimiento de la anaereéntica.

Las Genes serin siempre a mis ojs el

primer, el mas digao objeto de vuestra edu-

‘ain las solas pueden ster vuesroes-

rt, elas soles enrguecers, elas slas co

‘unicaros el preciso taser de verdades que

‘nos ha transmitdo la entigiedad y disponer

vestro dnimo a adquiri otras muevas y

‘umentar mis este reo dept ells solas

‘pueden poner término a tantasindtiles dispu

{asa tn absurdas opinions; y els, ei,

disipane la tenebrosa atmosfea de eores

que gira sobre la Tierra, pueden difundir ok

zn da aqula pled de loss yconocimien

tos que rala le nobleza de la humana espe

ce.

‘las no porque ls cine sean el primero,

eben ser el nic objeto de vuesto estudio;

al de ls buenas letras sera pare vosotrs 10

roenos dt, y aun me alrvo a decir no menos

necesari.

Gaspar M, de Jovelans,

Sobre la necesidad de unire estudio

de [a Literatura al de los Ciencias

La literatura con finalidad docente

La necesidad de que circulos cada vez mas amplios conocieran los

avances de las clencias signé la literatura de este periodo, la que subor-

dnd todo otro interés a su objetivo docente. Hasta en poesia, el fin ulti

mo es ensefiar.

Afrancesamiento

Las letras espafiolas del siglo XVIMI han sido consideradas “afrance-

sadas", En verdad, todos fos aspectos de la vida hispana sufrieron dicha

influencia con la llegada de los Borbones. Pero, si bien temporalmente

se olvidaron los valores nacionales, veremos que, mas tarde, resurgen

con vigor adn mayor.

Larazén de ese volver continuamente los ojos hacia Francia debe en-

contrarse en el deseo de los ilustrados de incorporar Espafia a Europa,

respecto de cuya evolucién cultural se hallaba rezagada por razones poll

ticas, econdmicas y sociales.

En el campo lingilstico, la influencia francesa se manifiesta median-

te la incorporacién de nuevas vooes y el uso de gitos y expresiones gall

cadas, que ponen en peligro 1a pureza idiomatica *.

* Al sobrevenir la invasion galicista, el casticismo es ya una fuerza

actuante y viva, que inmediatamente se lanza a Ja lucha contra el nuevo

peligro.

Fernando Lazaro Carreter

Recordemos:

_—

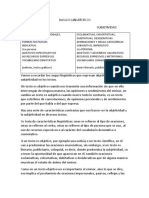

Barroco Neoclasicismo

+ Expresi6n de angustias y desen- * Expresién de fo perfecto y razo-

Gafios vitales. nable.

_gafios vitales,

* Desequilibrio. + Equilibrio,

s Desequiibo,

* Subjetivismo. * Objetividad.

* Renovacién lingiistica sobre la

base del latin y del griego.

‘* Sentido nacionalista de las artes.

SEE

* Originalidad.

———

‘+ Derroche de ingenio, en formulas

lingiisticas con valor retorico.

Poe eee ee

‘+ Incorporacién de galicismos.

SHEE essai

« Afrancesamiento de la viday det

arte,

—

* Sujecién preceptista.

eee eed

* Espiritu critico y satirico: clari-

dad expresiva.

eee eee eee

Finalidad docent

185

revi Fean fa eras po

ewan a

2 n algunse n=

Elosunlesdlos Huevos Comercian

esque tara en Mulasg y exes

Hor

SACADO DE LAS HEMOREAS

ssn Doe Anta toh de Vd

Susi a iin Co

DidPigey afr os Barden

ON LITE.

faapeena sf Noval Ae

a

Portada de El lazarilo de ciegos

caminantes. Ni el nombre del

autor, nila fecha, ni el pie de

imprenta son exactos. Se trata

de una supercheria literaria,

| siglo XY

ens de hc

mina Las ite |

aren YL |

fe

L AMfonan Reyes |

los arrericauns a vision de

a nagaces una par

susiancial en su huncionamien-

aos Hf tantoen su |

iv comn ene comer |

inyeon proce acia de.

j eginen finger que debian pele |

Suan Lvach

Francisco de Wirenda es, junto con Anto-

nig Narifo, uno de los precursores de ta

‘emancipacién americana. El primero difundid

‘en su citeulo de amigos cuanto ley, 0¥6 y

vio sobre las ideas de libertad, de igualdad

y de independencia.E segundo tradyo al es-

pafol fa Daclaracién de fos derechos del

hore, que hizo imgrinir secetamente pa-

ra distribuirla por toda Sudamerica (1794),

EI siglo XVIII en América: tendencias

renovadoras

Si bien el Barroco literario se prolonga, en América, alo largo de casi

todo el siglo XVII, y retrasa la aparicidn del Neoctasicismo, se documen-

tan en esa centuria cambios profundos que repercuten en ta literatura.

Dar un salto de las letras barrocas a las de la independencia —como,

a veces, es de uso— significa ignorar un proceso en que se gesta una

renovacién de mentalidades y una modificacién de los gustos estéticos.

Ese proceso se cumple, en nuestro continente, en la segunda mitad del

siglo XVIII, alentado por las ideas de la llustracién *.

4

Las reformas de Carlos lil

La politica centralista de los Borbones se hizo sentir, en América, a través de

importantes reformas que apuntaban a:

+ administrar y controlar major sus posesiones ultramarinas;

+ proveer de un modo mas eficiente a la defensa de los vastos terttorios, sobre

los que se cemian las apetencias de potencias extranjeras, en particular, las

de Inglaterra y de Portugal;

* favorecer ef desarrollo econémico de las distintas regiones, para incrementar

los ingresos de ta corona.

Los reajustes territoriates que se produleron en el siglo XVIII y la aplicacién

dol modelo francés del régimen de intendencias, a partir de 1762, estuvieron enca-

mminados 2 los dos primeros objetivos.

La nueva organizacién politica, con las creaciones, entre otras medidas, de

os nuevos virreinatos, cl del Nuevo Reino de Granada, con capital en Sante Fe

de Bogoté (1717-1723 y reinstaurado definitivamente en 1739), del que se separ6,

después, la Capitania General de Venezuela (1777), y el del Rio de la Plata, con

sede en Buenos Aires (1776), fue, sin duda, positiva. El sistema de intendencias

tuyo, en cambio, suerte variable y provocd diversas reacciones.

Las medidas econémicas impulsaron una ereciente libertad de comercio con

Espafa y entre los distintos territorios hispanoamericanos, que favoreci6 la ex-

pansién agricola, pecuaria, minera ¢ industrial y produjo en América un especta-

cular auge econdmico.

sas reformas, que en su mayor parte fueron efectivas, contribuyeron a preci

pitar fa ruina del dominio espanol, porque el absolutismo borbénico no incorporé

4 los criollos al gobierno de América. Mas ain, ios desplazd —como ocurti6 con

dde cargos que habian logrado alcanzar*.

‘América vivid, en los aitimos veinte aftos det siglo XVIIl, un clima de agitacton

y de descontento, de los que fueron sintomas, entre otros, los levantamientos de

‘Tapac Amaru, en el Perd (1780-1), y de los comuneros, en Nueva Granada (178").

Las ideas de la llstracién y del Encielopedismo —2parte de otras causas inter-

ras y externas— alentaron, al finalzar la centuria,claros objetivos de insurgencia

revolucionaria entre algunos representantes de las minorias crollasilustradas, par-

ticularmente en centros alejados de las sedes de los dos antiguos virreinatos. Tal

el caso de Francisco de Miranda (Venezuela, 1750-1816) y de Antonio Narifio (Bo-

‘got, 1765-1823). Los més, sin embargo, seguian siendo fieles a Espafa

La cultura y las letras del setecientos

panoamericano

El siglo XVIII ofrece, en la América hispana, el margen de la conti-

nuidad del espiritu barroco todavia vigente y, en oposicién con él, ver-

tientes culturales innovadoras:

+ el humanismo de los jesuitas;

193

ezatns Winds Salas

i

EI latin no fue para ios jesuitas una len-

‘gua extrafia ni muerta. Era el idioma univer-

‘sal de la Compatia.

* Las doctrinas potcas que enseiaban

Jos jesuitas en sus colegios eran contrarias

a absolutism de tos Borbones y, en gene-

ra, hosts @ las monargulas. Es fue, sin

da, una de las casas de su expulsin,

194

intenso cultivo de las clenclas naturales;

* el cosmopolitismo viajero y, como consecuencia, el intercambio in

lectual no sélo con Espafia, sino también con Europa;

« las preocupaciones por las reformas de la educacié

‘la conciencia de un comin destino hispancamericano;

+ el triunfo del neoclasicismo, en las dltimas décadas del siglo *.

En lo estrictamente literario, durante la segunda mitad del seteci

tos, se imitan los modelos espafioles, con intensificacién de algunas |

tas y novedad de otras pocas. Destaquemos:

+ el descontento agresivo y la actitud satirica,

+ el didactismo progresista,

+ el surgimiento del periodismo'y el auge del teatro piiblico,

+ la exaltacién de Amética y de lo autéctono,

despertar del localismo.

Las obras hispanoamericanas que documentan las nuevas tendenc

valen, en el cuadro de conjunto de su historia literaria, por lo que rep

sentan como aspiracién. Anticipan, dentro de la linea renovadora neoc

sica, logros que se ubican en los primeros treinta aos del siglo XIX,

época de auge.

El humanismo de los jesuitas: su americanidad

El humanismo de los jesuitas se levanta, en nuestro siglo XVIII, coi

tun puente entre el Barraco y el Neoclasicismo. Recordemos que los mi

bros de la Compartia de Jesis fueron, en toda América, con sus coleg

y universidades, los mentores espirituales de las clases dirigentes.

Los jesuitas promovieron, en la segunda mitad de ese siglo XVIII,

reaccién clasica, por medio del cultivo del latin y de los grandes escr

Tes de la antigdedad grecorromana °. El grupo mas brillante, por la cal

dad y calidad de sus obras, se ubica en Méjico. No le van a la zaga

jesuitas rioplatenses.

Se interesaron por las ciencias, por los estudios lingUisticos, por

investigaciones historicas y geograficas, por la renovaci6n de los mé

dos de ensefianza, por el andlisis de las corrientes mas recientes de

filosoffa y sus implicancias sociales y politicas. El cosmopolitismo

la orden favoreci6 el intercambio de ideas, y dio a su accion un aire

gran modernidad.

Carlos III, en 1767, los expuls6 ignominiosamente de sus domini

‘con gran mengua para la cultura y la educacién de los criollos. En el

lio, particularmente en Italia, publicaron parte de sus obras, imbuidos

nostalgia por sus patrias americanas y, en su momento, apoyaron los id

les emancipadores '. En el destierro su pensamiento se hizo més aud

Muchos se expresaron en latin o en italiano, por eso su labor queda

poco al margen de nuestras letras.

Lucharon, en su forzado exilio, contra el absolutismo de los Borbones y c

‘ra la ignorancia que habia en Europa acerca de Amética. No otro fue el sent

de la Historia antigua de Méjico (1780), publicada en italiano, del jesuita mej

Francisco Javier Clavijeo (1731-1787), 0 la Carta critica sobre la historia de Amé

(1797), del jesuita argentino, nacido en Santa Fe, Francisco Javier ituri (1738-18

escrita en Roma y editada en Madrid. Acotemos que esta citima fue reimpr

fen Buenos Aires, en 1818,

Italia se convirt6, ast, en el més singular centro de hispanoamericanismo.

Juan Pablo Vizcardo y Guzmén, jesuita expulso, natural del Perd (1748-1798), es

biG su famosa Carta a fos espafoles americanos (1792) ~difundida, en 179

‘su muerte, por Francisco de Miranda—, en la que fundament6 el derecho de

americanos:a la independencia,

Mientras més de uno de sus compatieros

de desir apoyaban ls fermentos eman-

cipatores, Landivar sefilabaa sus connatu-

rales, yl mundo, une de is vias del inde-

pendencia intelectual de continent a de

transtren poesia, con orgul, a Yemdtica

americana,

vere!

Recordemos, entre otras periddicos de la

‘época, el Mercurio peruano, la Gaceta de li-

teratura, de Méjco, y nuestro Telégrafo Mer-

antl (1801-1802),

te eee

Laatvidadcemdtiarecibe gan |

pulso, segin conten a os ideces de

+ allustracion, ue ve en el teatro una tr: |

5 buna para lareforma de as costumbres. |

Los vireyes progesiste del sico XVI

|_alentan y apoyan el teatro pablca. La

" importanca social que edquereelgéne-

ro puede madise en la secciones de |

erica etal que apaecen en les pei |

ios de la épocay en la constuccion

0 remodelacin de seas de espectécu-

los.

| Lapliferacion de colseos ye auge |

del teatro piblico no genera, sin embat-|

2 Recomendamas a los alumnos que s@

Informen acerca de estos ilustrados hombres,

de ciancia.

EI primer maestro del paisaje americano

Un jesuita guatemalteco, Rafael Landivar (1731-1799), refugiado, co-

mo tantos otros compafieros de su orden, en Italia, escribié un poema

‘en dulces hexametros latinos, dividido en quince cantos, la Rusticatio

‘mexicana (1781 y 1782). La afioranza de la patriachica, Guatemala, y de Mé-

jico, donde vivié varios afios, lo impulsé a cantar la tierra lejana, sus prodi-

gas bellezas, sus riquezas naturales, la laboriosidad de sus hombres, al in-

digena campesino, obrero y artesano, Su autor se ubica con ellaentre Ber-

nardo de Balbuena y Andrés Bello, si bien por su realismo descriptivo se

acerca mas al cantor de la silva a La agricultura de la zona t6rrida *.

Las expediciones cientificas: consecuencias culturales.

El periodismo

‘América, en el siglo XVIII, desperté el interés de la clencia europea.

Prueba de ello son las expediciones que se sucedieron, desde la del fran-

ccés Frezier (1712-1714), hasta la visita de Alejandro von Humboldt y de

‘Aimé J. Bonpland al finalizar la centuria. Recordemos que, en la de Car-

fos de la Condamine at Ecuador (1736-1745), participaron, ademas de un

(grupo Ge sabios franceses, los espafioles Jorge Juan y Antonio de Ulloa.

Tampoco olvidemos las que, desde Santa Fe de Bogota, con el concurso

de sabios criollos como Caldas, organiz6 Celestino Mutis

Esos viajetos ilustres fomentaron en los paises visitados el espiritu

ctitico y difundieron métodos centrados en la observacion y en el anali-

sis, El cosmopolitismo de sus integrantes ensanché el horizonte intelec-

tual de los americanos. Promovieron, directa o indirectamente, la renova-

cién de los métodos de ensefianza; la constitucién de sociedades con

fines cientificos, econémicos o culturales; la creacién de escuelas técni-

‘cas —como la de Minerla en Méjico—; la ereccidn-de bibliotecas pabli-

‘cas —la primera fue la de Méjico (1777), de jardines boténicos, de ob-

servatorios.

En lo literario, estimularon el nacimiento y desarrollo de una prensa

periédica, erudita y cientifica, en la que predomina una prosa clara y

directa, es decir, el estilo neocldsico . Este periodismo ilustrado, a me-

dida que avanzé el siglo, se fue nutriendo de fuerte contenido politico

y permitié un fluido intercambio ideolégico entre puntos distantes de la

es dificil separar los distintos enfoques, admirablemente fundidos.

produccién’ de la portada.

Lectura

Arquetipos humanos

Si cada é6poca histérica elabora su arquetipo huma-

no, aque cuyas pasiones, modas de ver o de sentir ejem-

plarizan los de su siglo, podemos decir que en los erio-

llos mas representativos de ese periodo —un Miranda,

‘un Francisco Javier Eugenio Espejo, un Caldas, etc.—,

predomina como signo espiritual comin, mas alla de

Jas diferencias y vocaciones individuales, la inquietud

y-el descontento satirico y agresivo. En ese suefio que

‘ya surge de una América libro y prospera, la mordaci-

dad y el sareasmo con que se censura lo viejo tienen

Ja misma eficacia que el entusiasmo con que se exal-

tan las més recientes utopias. Fervor aie el futuro y

causticidad para juzgar el pasado coexisten en perso-

nalidades de vida tan rica, y a veces tan contradicto-

ria, como las de los precursores de nuestra independen-

cia,

Desoendiendo de los hinchados cielos de la teclogia,

el hombre de la Hustracién aspira ya a un mejor domi-

nio y aprovechamiento de lo terrestre; y su inquietud

transformadora, a veces pedantesca, y con ciega fe en

cl valor ético y social de la ciencia, contiene ya en ger-

men el teenicismo y el industrialismo del siglo XIX.

Mariano Picén Salas

Venezolano

(1901-1965)

1794, Vista de Buenos Aires desde

el Rlo de fa Plata (detalle). Femando

de Brambila.

Impreta teatro pibic y convo son

creaciones que caen dentro del progesis

vireinto de an José de Vert (17781784)

sucesor de Pero de Calls, el primer ¥F

ey

* Habla empezado a funciona, en Gordo

a, poons afas antes de la expulsin de os

jesultas, hacia 1764

2 La Casa de Nifos Expésitos, exponen-

te dela ideas filantropicas dela época, fue

fundada por Marcos José de Riglos en 1778.

5 Se presume que los originales ardleron

en el incendio de Le Rancheria,

4 Este sainete debio estrenarse, hacia

1795, en alguno de los tablados improvisa-

dos que, en ocasiones, se levantaban para

salistacer fs requerimientos drametions del

piblico portefo, mientras carecio de casa de

comedtas.

5 Entre octubre de 1808 y enero de 1810,

saié una Gaceta det gabiemo de Buenos

Aires, publiccién oficial que reimprimia no-

ticas de periéicns peninsuleres.

El Virreinato del Rio de la Plata:

letras de Buenos Aires

Lacreacién del Virreinato del Rio de la Piata, dispuesta el 1° de agos-

to de 1776, significé para Buenos Aires algo asi como su tercera funda:

cién, la de su despegue politico, econémico y cultural

Los treinta y tantos afos que corren hasta 1810, “parcos y recios anios

de virinato”, recogen el primer capitulo de la literatura portefia, peldar

fio que pone & Buenos Aires en la Senda de transformarse, a partir del

Romanticismo, en la gran capital literaria del continente. Capitulo, sin

duda, modesto, pero fundacional, en que hay que hacerlo todo o casi to-

do, empezando por los minimos estimulos para la vida de fa cultura.

Acicates para la produccién literaria: hubo que crearlos

Imprenta

Buenos Aires cont6, en 1780, con su primera imprenta trada desde Cordoba,

donde habla quedado abandonada por los jesuitas en los sotancs del Colegio oe

Monserrat" Llevd el nombre de Imprenta de Nifios Expésitos, por la obra pla que

‘sostuvo 2 Su primera tarea de largo aliento, desde ef punto de vista thereto, fue,

a comienzos del siglo XIX, el Telégrafo mercantil, en cuyas paginas, por vez pr

mera, se vieron en letras de molde varios poetas nalvos.

Teatro publico estable

‘Nuestra primera sala de teatro piblico estable, un modesto “'galpon de made-

ra cubierto de paja’, conocido por el nombre de La Rancheria, brio sus puertas

fon 1783, Funcioné hasta 1792, en que se incendié. Después de un paréntesis de

‘doce afios, e! Coliseo provisional promovié nuevas expectativas, si bien de corta

duracién: cerré en 1806.

Ei repertorio —salvo el Siripo y ta loa La inclusa, ambos de Manuel José de

Lavardén, que se representaron en La Rancheria (1789)$, y un sainete anonimo,

de tema tural y ambiente costumbrista, El amor de la estanciera 4— tue el usuat

fen toda América, es decir, de procedencia peninsular.

Estudios

Importante influencia cultural ejercieron tos reales estudios, establecidos en

4172 sobre la base del antiguo colegio jesuitico de San Ignacio. Fusron dirgidos.

desde su instauracidn, por Juan Baltasar Maziei su ilustre cancelatio, quien estu-

vo catoree aos al frente de su regencia. En 1788, se cred un convietorio o pupila

je anexo que permitié [2 afluencia de jovenes del interior. Colegio y conviotorio

Se conocen con el nombre de Real Colegio de San Carlos o Real Colegio Carolina,

Periédicos

‘Tres periédioos de importancia, mas una Gaceta de! gobierno 5, de escaso in-

terés, vieron la luz en Buenos Aires, entre 1801 y 1810.

Telégrafo mercantil

11° de abril de 1801 nacié nuestro primer periédico, el Telégrafo mercantil,

tural, poltico, econémico e historiografico del Rlo dela Plate, Su titulo es revela

Gorde contenido progresista que lo animo. Fue clausurado el 15 de octubre de 1802.

En torno del Telégrafo, que promovié el cultivo de las bellas letras, se aglutino

un movimiento postico, cuya jefatura ejercio Lavardén.

Fue su editor Francisco Antonio Cabello y Mesa, un espatiol que habla venice

del Peri con experiencia periodistica,

497

\

Hipdlito Vieytes es —como bien se ha

sostenido— “el fundador del peracismo ar.

gentno”

Nuestros peiico, a igual ue sus pa-

tes anericanos, fueron actvos propagendis-

tas de as ids dela Nustraién. Por la ca

renl de notices deriguosa actuldad, sl

Vo ls referentes al movimiento nave, se

paecin mas aun bro que a un taro mo-

domo, Esta imprsién se aoentia, en el car

so de los nuestros, por su pequto formato,

Nacié en acd de Santa Fey mu

16 en lade Montevideo, desterrad por

el virey marques de Loreto, Haba defen

dio as prerogatives del cabildoecle

sidtioo, Se doctarb en teologi, en la

Universidad de Cédoba, yen ambos de-

reahos, en lade San Felipe (Santiago do

Chia). Ocupd importantes cargos ecle-

siéstioos. Fue, sin duda el hombre més

calto de su época |

* Yo encuentro muy superior esta Si-

tro ala fas odo, ra dela gria de

Lavardén con eum lejano remade la

sus quevdsc, sin pura el esquema

conceptist, esta hecha con materiales pro

gies y a0 de segunda mano: epuna eva

‘racia un mal endémico de la América ca-

lets d los verso por gta ali ese

or de berenens, y sobre ton, esté as

trite enon catellane vivo, desenbaraza

doy ssc

Artaro Berenguer Carisomo

Lavardén, como buen representante de la

lustracn, se apoya en lo conereto, Edt su

poema con deciacho notas, encargadas de

vincular el Yuelo imaginativo desu oda con

larealdad, As, os expla qu el motivo que

4 origen al asunto el retramiento del ro,

se debe al ‘rao fendmeno de haberse echa

‘domenos en los cinco afos pasado lori

* ‘Sus fébulas se publicaron en el Tegra.

fo Mercantil

7 Fisioeraia: doctrina econémica que re

‘eonoce como Unica fuente de rqueza ia pro

duccién de fa tera

198

‘Semanario de agricultura

El Semanario de agricultura, industria y comercio fue el segundo de nuestro

Periddicos y e! orimero editado por un argentino, Juan Hipélito Vieytes. Se publi

Go entre el 1° ae octubre de 1802 y el 11 de tebrero de 1807.

El Semanario, que sostuvo fines similares a los del Telégrafo, se caracteria

por su mayor pragmatismo y ajuste a las necesidades locales. Prescindi de |

literatura desinteresada, por lo que, en este aspecto, carece de interés,

Correo de comercio

El Correo de comercio, cuyos redactores fueron Belgrano y Vieytes, se edit

entre el 3 de marzo de 1810 y el 6 de abril de 1811. incluy6 algunas poces compo

siciones poéticas, entre las que se destaca una oda A las delicias del labrador

de Vicente Lopez y Planes.

Las expresiones poéticasxsus caracteristicas

y motivaciones

Las manifestaciones poéticas de Buenos Aires durante el vitreinatc

fueron, sobre todo, expresiones de homenaje cortesano, de humor y sati

ra, de exaltacién y propaganda, sin que faltaran las de religiosidad y de

vocién,

Destinadas s6lo ocasionalmente a fa imprenta, es mucho lo que st

ha perdido. Las mas corrieron manuscritas y animaron las tertulias de Ic

poca. Asi ocurri6, por ejemplo, con tos posmas de Juan Baltasar Mazie

(1727-1788) en honor del primer virrey, de tono laudatorio; o con sus ex

presiones festivas dirigidas contra Lima o contra los portugueses. De estas

tiltimas, es célebre su roinance Canta un guaso en estilo campestre los

triuntos del excelentisimo sefior don Pedro de Ceballos, que abre el grar

Capitulo de nuestra literatura gauchesca. O con la Sdtira de Manuel José

de Lavardén, de 1786, una extensa composicién en tercetos, escrita con.

ta un postastro limefio, avecindado en Buenos Aires, que se habta burla

do de Maziel y agraviado al pueblo de Buenos Aires *. O, finalmente, con

muchos versos satiricos de Domingo de Azcuénaga (1758-1821), nuestro

primer fabulista 6,

Los poetas del “Telégrafo mercantil”

EI Telégrafo recogié un buen numero de poesias, algunas andnimas.

De ese caudal, importa rescatar la oda Al Parana, de Lavardén.

La oda “Al Parana”: un manifiesto progresista

La oda Al Parand ha sido consagrada como la obra cumbre de Lavar-

dén. Fue publicada en el numero inicial del Telégrafo mercantil, el miér.

coles 1° de abril de 1801. EI poema, obra del mas renombrado de los

ostas portefios, era el plato fuerte de esas paginas augurales del perio-

ddismo argentino, nacido al calor de las ideas progresistas y filantrépicas

de la época,

No es un poema perfecto, si bien posee algunos “rasgos felices”. Va-

te, sobre todo, como ejemplo programético de una nueva temética, una

tematica americana, al servicio del repertorio ilustrado: culto por la natu-

raleza, por los bienes que se derivan de la comercializacién de los pro-

ductos de sus tres reinos, por las ciencias que se ocupan de ella: afén

didéctico y utilitarismo economicista, incluso literario. En una palabra,

fistocracia ’ en verso,

La oda AI Parand —vestida con el ropaje de la entonces novedosa

ret6rica neoclasica, armada sobre una alegoria que {unde elementos cla-

sicistas con notas locales, concebida en el tono grandilocuente de la oda,

elaborada para servir a un ideario pragmatico— es, por su forma y por

rato crecimiento” de sus aguas, que poe

ta finge causado por as amenazas det blo

queo inglés.

'Ai Parad esta compuesto en endecasl

tos asonantads en los Wersos pares. $e te

ta de un romance heroico.

‘Nacié en Buenos Aires, en 1754. Es

tuaié en esta capital y, después, en

Chuquseca,

Fue poet Ico y dramitic. De su

cobra lirica, sélo nos quedan la Satiza

(1785 y A Paand (180), mas unos po-

‘00s versos. Todo su teatro, Jamentable-

mente, se ha perdido, y on su rage

«ia Sip.

Muri, secre, en 1809, en fe Banda

| | Overt

ee

|

| Manuel José.de Lavardé

|

|

Correo eee

Manuel José de Laverdénes uno |

de los autores que representa de maner® |

rs iJ iveratura hispanoamericana de

fines del sig XVII [.-b

Dastacemes|, [le vriedad que, dene

teo de su breve nero, represent Ls

toes dvs principales: nasi une od

y una tragedia Las tres, por supuesto

reapondendo a cénones casita

YY con un nivel de crt calidad.

Enilo Carla

pee

Posies de aos puntos de Ames y de

Esta sumaron sus vooes de entusiasmo

y de alcanca El verbo aebatad de Juan

Nicasio Gallego (17771653, neacisico €s-

patel, se destaca en el pindico coro con

su oda A le defensa de Buenos Aires.

Temas en la.poesia de las

Invasiones Inglesas ‘

“Tres son los temas cotrales: exalt

cin del triunfo y de las acciones Dé

cas; elogio del heroa, Santiago de Ut

iets, findmente, bus al vine) $o-

bre Monie. Dems est dir que en los

su fondo, todo un manifesto, optimista y esperanzado, en cl porvenir. Lo

s ya en titulo, Al Parand, un slo americano, y 10 €8 en ou asunto, que

se inserta en la corriente clentificista imperante y no, como a veces se

ha afirmado, en la de la poesia descriptiva, aunque acoja algunas notas

aisladas de captacién del paisaje vernaculo. Es, también, un programa

estéticoliterario que sefiala un rumbo nuevo a la poesia.

El curso de la historia, en pocos alos, se encargaré de torcer esa senda

pacifica y naturalista que Lavardén traz6 2 nuestros poetas. La musa, con

fas invastones Inglesas, trocosenos en épica y Lavardén, al ‘escuchar los

aoentos marciales del Triunfo Argentino en 1807, entregaré el cetro de

su liderazgo poético a Vicente L6pez y Planes, futuro autor de la letra

del Himno Nacional y maestro indiscutido de la poesta de la jndependen-

cia. 7

La alegoria

El Parana es presentado por ‘el poeta, tal como era de uso en la estatuaria

clasica y academicista, como un dios fluvial cuyo carro de nacar es: arrastrado

no por briosos corceles, Sino por verdioros eaimanes nativos. En su retorno triuntal

ie después de dejar, en Su mitica uma de oFo, la corona de juncos retorcidos y su

banda de silvestres: ‘camalotes, otras notas locales— Lavardén lo imagina con la

frente cefiida por alegres lirlos y ‘acompafiado de sus ninfas, argentinas ninfas,

adornadas con guirnaldas perfumadas de ‘amaranto, que entonan elevados him

nos. Le salen al encuentro, para ‘escoltarlo, sus dioses tributarios, el Paraguay ¥

el Uruguay, en forma de caballos del mar patagénico, con sus colas aladas de

hhipocampos. En la parte final, el carro alegorico de! Parand se convierte, 2 ‘modo

de cortesano homenaje, en portarretratos de Jos rostros de Carlos 1V y Maria Lui-

‘sa de Parma, los reyes de Espafia, ‘enmarcados entre rojos rubies y diamantes.

Estructura y contenido

La oda se estructura en cuatro apéstrotes 0 invocaciones y un envio:

«En el primero, invita al Parana & descender de su escondida gruta, pasados los

peligros que originaron su repliogue (vs. 12%.

'* Enel segundo, hace una apelacion para que, en SU retorno, lo acompafien los

simbolos de la victoria: coronas, ninfas, guimaldas, himnos vs. 31 a 36).

« Enel terceto, apostrofa indirectamente al Paraguay ¥ ‘al Uruguay, sus afluentes,

para que !o ‘escolten impetuosos (vs. ‘37 a 44),

+ Enel cuarto, vuelve ainvocar al Parana para que dé pronto Socorro alos sedien-

tos campos y hace el elogio det aspecto econémico ‘del sacro rio. Buenos Aires

aguarda ‘impaciente Sus fecundantes aguas para transformar la riqueza debida

‘asus crecientes en bienes ‘del comercio y de la industria, en materia de estudio

de las ciencias, en tema: de ia poesia. Esta parte, a mas importante del poema,

es también la mas extensa (vs. 45 2 89).

«+ Enol envio, ol cantor augura al Parand el justo premio por su ansiado regreso

y lo convierte en soporte de la ‘monarquia, anunciandole que llevara sobre sus

‘ondas los retratos de los reyes de Espafa (vs. 0 a 98).

Lavardén* es, no cabe duda, la figura sobresaliente del periodo que

estudiamos 0, segiin frase acufiada por Juan Marla Gutiérrez, el “condor

solitario de nuestro paraso del siglo XVIII".

Las Invasiones Inglesas: una explosion métrica

‘Las gloriosas jornadas dela Reconquista (1806) y de ta Defensa (1807)

de Buenos Aires desencadenaron una explosion métrioa de proporcio-

ee, si bien de relativo meéritoliterario. Los hechos victorasos He exaltar

ton en todos los tonos y metros, sin que faltase la musa callejera.

En el nutrido cancionero rioplatense de tas Invasiones Inglesas, dis-

tinguimos dos vertientes, una culta y otra popular. Los corifeos de la pri

roa expresan, en general, dentro de fos cananes ret6ricas del Neo-

199

También podría gustarte

- CLASES Literatura y Otros Lenguajes ArtísticosDocumento8 páginasCLASES Literatura y Otros Lenguajes ArtísticosJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones

- FIFA 23 - REGLAS MODO CARRERA MANAGER by KappsDocumento3 páginasFIFA 23 - REGLAS MODO CARRERA MANAGER by KappsJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones

- Kafka Un ClasicoDocumento10 páginasKafka Un ClasicoJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones

- La Literatura y La Política - El MataderoDocumento5 páginasLa Literatura y La Política - El MataderoJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones

- Echeverría, La Postulación Romántica de La NaciónDocumento8 páginasEcheverría, La Postulación Romántica de La NaciónJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones

- AnálisisDocumento3 páginasAnálisisJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones

- Las Sillas No Son para SentarseDocumento1 páginaLas Sillas No Son para SentarseJuan Manuel Aquino100% (9)

- Linguistica y Gramatica RASGOS LINGUISTICOSDocumento2 páginasLinguistica y Gramatica RASGOS LINGUISTICOSJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones

- BajoSospecha PielSerpiente DigitalDocumento20 páginasBajoSospecha PielSerpiente DigitalJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones