Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

02 Danos Resumen Corto Gaby 2018 Efip 2

02 Danos Resumen Corto Gaby 2018 Efip 2

Cargado por

Virginia Luz NobregaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

02 Danos Resumen Corto Gaby 2018 Efip 2

02 Danos Resumen Corto Gaby 2018 Efip 2

Cargado por

Virginia Luz NobregaCopyright:

Formatos disponibles

lOMoARcPSD|3728523

02 Daños Resumen Corto GABY 2018 EFIP 2

Producción 2 (Universidad Empresarial Siglo 21)

StuDocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

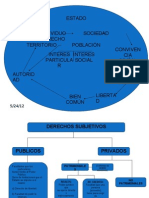

EJE TEMÁTICO PRIVADO VIII (DERECHO DE DAÑOS)

Sub-Eje Temático 1: PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

En el derecho de daños, la noción de responsabilidad civil es un concepto clave que implica la

obligación de indemnizar todo daño injustamente causado a otro. NO HAY RESPONSABILIDAD SIN

DAÑO.

Los presupuestos son aquellas condiciones de existencia necesaria y suficiente para configurar el

nacimiento de la obligación de reparar.

También se ha dicho que los presupuestos: “son los elementos que integran el supuesto fáctico

condicionante de consecuencias jurídicas con motivo de la producción de perjuicios".

Los Presupuestos de la Responsabilidad civil son 4:

a. DAÑO; b. ANTIJURIDICIDAD; c. FACTOR DE ATRIBUCION; d. NEXO CAUSAL;

Desarrollamos cada presupuesto:

a. Daño Resarcible.

Concepto: De su definición dependerán los límites cualitativos y cuantitativos del derecho del

damnificado y de la obligación de resarcir del sindicado como responsable, la doctrina señala que

uno de los grandes vacíos que presentaba el Código Civil de Vélez era una definición de daño

resarcible. El Código Civil y Comercial de la Nación suple tal omisión en el art. 1737.

ARTÍCULO 1737.- Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado

por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia

colectiva.

Requisitos:

ARTÍCULO 1739.- Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o

indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que

su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador.

Entonces, para que el daño sea resarcible, debe ser: 1. Lesión a un simple interés no ilegítimo, 2. Cierto,

3. Personal y 4. Subsistente.

1. Lesión a un simple interés no ilegítimo: Para que el daño sea resarcible, éste deberá provenir de la

afectación a un interés no ilegítimo del damnificado. Antes de la vigencia del CCC y a la luz del Código

de Vélez, este tópico ha generado diversas posturas. Actualmente la norma refiere a un “derecho” o

un “interés no reprobado por el ordenamiento jurídico”.

2. El daño debe ser cierto: El daño es cierto cuando puede constatarse su existencia en forma

cualitativa, aun cuando no pueda determinarse su magnitud con precisión. Un daño cierto es lo

opuesto a un daño eventual o hipotético, que no es apto para generar resarcimiento.

3. El daño debe ser personal: Sólo la persona que sufre el perjuicio patrimonial o moral de modo directo

o indirecto se encuentra en posición de demandar la reparación. El daño personal puede ser directo o

indirecto. Es directo cuando el titular del interés afectado es la víctima del ilícito, mientras que es

indirecto cuando el perjuicio propio alegado por el acto es consecuencia de una afectación a bienes

patrimoniales o extrapatrimoniales de otra persona. Un ejemplo de daño directo sería el caso de que

una persona reclame el resarcimiento por una lesión psicofísica que él mismo experimentó; sería, en

cambio, daño indirecto el caso de que una persona demandara por el daño propio a raíz de la muerte

de su hija.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 1

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

4. Subsistencia del daño: El daño debe subsistir al momento de sentenciar. Por lo tanto, si el daño ha

sido indemnizado con anterioridad al dictado de la sentencia (sea por pago o por cualquiera de los

modos extintivos de las obligaciones), la pretensión de reparación no corresponde.

Daño Patrimonial y Extra-patrimonial.

El daño experimentado por una persona puede ser de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial,

también llamado moral.

El daño resarcible, como estudiamos antes, no es la lesión a un derecho de naturaleza patrimonial o

extrapatrimonial, ni a un interés de esa índole.

Daño Patrimonial: es el detrimento de valores económicos o patrimoniales.

Daño Extrapatrimonial o Moral: es una minoración en la subjetividad de la persona de existencia

visible.

Ejemplo: en un mismo hecho dañoso –como puede ser la mutilación de ambas piernas en un joven con

motivo de un accidente laboral, va a generar daño patrimonial consistente en el daño emergente (gastos

hospitalarios, prótesis, atención médica, etc.), lucro cesante (el salario que deje de percibir), y el daño

moral, consistente en la minoración subjetiva sufrida, el detrimento en su forma de sentir y pensar.

ARTÍCULO 1738.- Indemnización (patrimonial). La indemnización comprende la pérdida o disminución

del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la

probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances.

Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de

su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la

interferencia en su proyecto de vida.

ARTÍCULO 1741.- Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para

reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho

resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las

circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél

recibiendo trato familiar ostensible.

La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste.

El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias

que pueden procurar las sumas reconocidas.

Podemos decir que lo que se computa al indemnizarse la disminución sufrida por la víctima es:

a) El lesivo desequilibrio espiritual que la invalidez supone (daño moral), que trataremos en otro

apartado; b) las erogaciones que demanda la pérdida o deterioro en la victima (daño emergente) y;

c) las ganancias dejadas de percibir o afectación de las aptitudes productivas de la persona (lucro cesante

y pérdida de chance).

El daño emergente consiste en el perjuicio o menoscabo efectivamente sufrido, en el

empobrecimiento disminución o minoración patrimonial que produjo el hecho dañoso. Así por

ejemplo en relación a las erogaciones que implica el daño material tenemos los gastos médicos,

farmacéuticos y por transporte, el lucro cesante se configura con la pérdida del enriquecimiento

patrimonial razonablemente esperado, entendido como una frustración de ventajas, utilidades o

ganancias.

En la perdida de chances lo que se frustra es la probabilidad o expectativas de ganancias futuras.

Aquí no se indemniza todo el beneficio o ganancia esperada por la victima (pues eso es lucro

cesante) sino que el objeto es indemnizar la oportunidad perdida. Ejemplo de pérdida de chance es el

jugador de futbol que no puede continuar con su carrera profesional.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 2

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

Daño moral. El daño moral es la minoración en la subjetividad de la persona, que la afecta

dañosamente en el espíritu, en su desarrollo y en su capacidad de entender, querer o sentir, con

motivo de una lesión a un interés no patrimonial. En consecuencia, podemos decir que la persona

padece un modo de estar diferente y “anímicamente perjudicial”

b. Antijuridicidad.

Concepto. Una acción antijurídica es aquella que resulta contraria al ordenamiento jurídico

integralmente considerado.

La acción a la cual nos referimos es una conducta, ya sea comisiva u omisiva, que provoca un resultado.

Para ello no se requiere la voluntariedad de la persona. Dentro de este concepto quedan incluidos los

actos habituales e instintivos, y excluidos los actos reflejos o que provengan de estados de inconsciencia

o fuerza irresistible.

ARTÍCULO 1717.- Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no

está justificada.

Antijuridicidad formal y material.

La antijuridicidad formal se manifiesta cuando la acción es contraria a una prohibición jurídica, sea de

comisión (hacer) u omisión (no hacer). La antijuridicidad sustancial (material) tiene un sentido más

amplio, ya que comprende no sólo las prohibiciones expresas, sino también las que se infieren de

principios fundamentales como el orden público, la moral, las buenas costumbres, etc.

c. Factor de Atribución.

Concepto.

El factor de atribución constituye el elemento valorativo (axiológico) en virtud del cual el ordenamiento

jurídico dispone la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un

hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona

Los factores de atribución pueden ser clasificados en subjetivos u objetivos. Entre los primeros están la

culpa y el dolo, mientras que los más relevantes de la segunda categoría son el riesgo creado, la garantía,

el deber calificado de seguridad y la equidad.

ARTÍCULO 1721.- Factores de atribución. La atribución de un daño al responsable puede basarse en

factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.

Factor Subjetivo. Dolo y Culpa.

ARTÍCULO 1724.- Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa

consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de

las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o

profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta

indiferencia por los intereses ajenos.

1. Dolo: Según la nueva norma, el dolo se configura por la producción de un daño de manera

intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. El actuar con “indiferencia”

significa aquel comportamiento que "no importa que se haga de una u otra forma".

2. Culpa. Requisitos: requisitos para que la misma se configure:

a) La omisión de realizar la conducta que exige la naturaleza de la obligación.

b) La ausencia de propósito deliberado de incumplir o de causar un daño.

La culpa se puede manifestar como:

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 3

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

a) Negligencia (art. 1724 CCC), la cual consiste en no prever lo que es previsible, o en caso de hacerlo, no

adoptar la diligencia necesaria para la evitación del daño. Es una conducta omisiva de cierta actividad,

que en caso de realizarla hubiera sido apta para evitar el daño.

b) Imprudencia: implica una conducta positiva, precipitada o irreflexiva que es llevada sin prever sus

consecuencias.

c) Impericia: consiste en la incapacidad técnica para la ejecución de una determinada función, profesión o

arte.

Factor Objetivo. Concepto, clases.

ARTÍCULO 1722.- Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es

irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando

la causa ajena, excepto disposición legal en contrario.

Los factores objetivos de atribución se caracterizan por:

a) Fundar la atribución del incumplimiento obligacional y la responsabilidad que de él deriva, o la

responsabilidad que emerge de hechos ilícitos stricto sensu, en parámetros objetivos de imputación;

b) Con total abstracción de la idea de culpabilidad.

1. La teoría del riesgo. Distintas vertientes. Aplicaciones. Artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial.

a) La teoría del riesgo creado. Según esta teoría, quien es dueño o se sirve de cosas o realiza actividades

que, por su naturaleza o modo de empleo, producen riesgos potenciales a terceros, debe responder por

los daños que ellas ocasionen. En consecuencia, el factor de atribución que rige es objetivo y es una

contrapartida del riesgo creado.

Éste es el criterio que sostienen Pizarro y Vallespinos, consagrado en los arts. 1757 y 1758. En efecto, la

persona que introduce en la sociedad un factor de riesgo responde objetivamente por el daño causado,

se beneficie o no con el mismo.

De acuerdo a lo expuesto quedan incluidos en la esfera del riesgo creado:

los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1757);

los daños causados al consumidor por el vicio o defecto de la cosa o en la prestación del servicio (art.

40 de la ley 24240);

los daños derivados de actividades riesgosas (art. 1757);

los daños derivados de residuos peligrosos; la responsabilidad del propietario de una mina (art. 58 del

Código de Minería);

la responsabilidad del explotador o de quien usa una aeronave.

Algunos juristas también incluyen a la responsabilidad de las personas jurídicas y la del principal por el

hecho de sus dependientes.

b) La doctrina del riesgo-beneficio. Según esta doctrina, se debería responder objetivamente por

cualquier riesgo creado, siempre que permita alcanzar un beneficio. En consecuencia, si dicho beneficio

no está presente, no se debería responder objetivamente.

c) La doctrina del acto anormal. De acuerdo a esta línea de pensamiento, quien incorpora a la sociedad

un riesgo no debe responder objetivamente por todas las consecuencias perjudiciales que deriven de él,

sino por aquellas que excedan la “normalidad”.

2. La seguridad y la garantía:

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 4

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

Cierta doctrina considera que la garantía constituye un factor de atribución objetivo autónomo. Dentro

de este esquema, se suelen mencionar, en el ámbito extracontractual, la responsabilidad del principal por

el hecho del dependiente (art. 1753) y la obligación de seguridad, incluida con carácter general y

accesorio, de manera tácita, en ciertos contratos, para preservar a las personas y a su propiedad contra

los daños que puedan ocasionarse al momento de ejecutarlo (ejemplo: contrato de espectáculos

deportivos, contratos médicos, etc.). Esta obligación de garantía se encuentra presente en todos los

contratos de consumo, sin importar aquí la idea del contrato en sí misma. Lo que importa para la norma

es la protección del consumidor. Conforme lo cual, la responsabilidad será de tipo objetiva, sea que el

daño tenga o no origen en un contrato. De tal modo, también quedan incluidos dentro de la obligación

de garantía los daños que el deudor pueda causar al acreedor por medio de los terceros que introduzca a

fin de ejecutar la prestación

ARTÍCULO 1753.- Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde

objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales

se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con

ocasión de las funciones encomendadas.

La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal.

La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente

3. La equidad:

ARTÍCULO 1750.- Daños causados por actos involuntarios. El autor de un daño causado por un acto

involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742.

ARTÍCULO 1742.- Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es

equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias

del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.

Para que se configure el segundo supuesto regulado (equidad), es necesario:

Que exista un acto involuntario.

Que cause daño a un tercero.

Que medie relación causal adecuada entre ambos elementos.

d. Nexo de Causalidad.

Concepto: La relación de causalidad es la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la

acción humana y el resultado dañoso producido. La relación de causalidad es el nexo que vincula

materialmente y de manera directa al incumplimiento obligacional o al acto ilícito con el daño, y en forma

sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución.

La relación de causalidad tiene una doble importancia:

1. Determinar la autoría. La relación de causalidad permite determinar, con rigor científico, cuándo

un daño es pasible de ser atribuido materialmente a la conducta de un sujeto determinado. Esto se

conoce como imputatio facti. Esta operación nos revela la autoría del daño, lo cual permite

determinar quién responderá por el daño causado.

2. Adecuación. Provee, asimismo, los parámetros objetivos para determinar la extensión del

resarcimiento mediante un régimen predeterminado de imputación de consecuencias (arts. 1726 y

1727). De tal modo, se determina hasta qué punto debe responder el autor material por el daño

causado.

Teorías.

Teorías sobre la relación de causalidad:

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 5

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

1. De la equivalencia de las condiciones: Atribuida a Stuart Mill, quien considera que la causa es el

resultado de todas las condiciones positivas y negativas que en conjunto contribuyen a producir el

daño.

Toda condición que contribuye a producir el daño tiene igual valor.

Ha sido objeto de justas críticas, porque amplía la responsabilidad hasta el infinito; se podría

pensar en cuáles son las causas de las causas.

2. De la causa próxima: Atribuida a Francis Bacon, busca una condición entre todas a fin de elevarla a la

categoría de causa. Considera que es tal, la condición más próxima al resultado en orden cronológico.

Ha recibido diversas críticas, ya que, si bien es frecuente que la última condición sea la causa, esto

no siempre es cierto.

3. Teorías de la condición preponderante y de la condición eficiente: Estas dos teorías se encuentran

muy ligadas entre sí.

La teoría de la condición preponderante sostiene que es causa del daño aquella condición que

rompe con el equilibro entre los factores considerados favorables y adversos para su producción,

influyendo de modo preponderante en el resultado.

La teoría de la causa eficiente no difiere mayormente de la anterior, considerando la causa a

aquella condición que tenga mayor poder intrínseco de causación del fenómeno.

Se les critica a ambas teorías la imposibilidad de escindir materialmente un resultado para atribuir

a una condición per se un poder causal decisivo.

4. Teoría d la causalidad adecuada: Es la teoría de mayor predicamento en la actualidad.

Atribuida a Luis von Bar y desarrollada por von Kries.

La adecuación de la causa está ligada a la idea de regularidad, a lo que normalmente acostumbra

a suceder.

El juicio de probabilidad es realizado ex post facto y en abstracto.

Atiende a lo que sucede conforme al curso normal y ordinario de las cosas.

El juicio de probabilidad se realiza en abstracto. Sin embargo, la misma puede ser agravada

cuando la previsibilidad del agente sea superior (derogado art. 902 del CC y actual art. 1722,

primer párrafo, del CCC).

Consecuencias:

Reza el art. 1726: "Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado

de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las

consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles".

Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de

las cosas, se llaman en este Código "consecuencias inmediatas".

Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento

distinto, se llaman consecuencias "mediatas".

Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman "consecuencias casuales".

En síntesis: en materia de relación causal, el Código Civil y Comercial adopta como principio general la

teoría de la causalidad adecuada (art. 1726), que se funda en un parámetro objetivo de comparación: hay

que establecer, en cada caso, si era previsible que cierto hecho generara determinado resultado, de

acuerdo a lo que habría previsto un hombre medio en el momento del hecho.

De lo cual deriva que en el nuevo Código –en materia de responsabilidad civil- podemos observar los

siguientes supuestos:

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 6

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

a) Responsabilidad por el hecho propio o responsabilidad directa. En estos casos, se observa la

conexión establecida entre la acción del agente y el daño (art. 1749 del CCC). Por ejemplo, quien, con un

golpe de puño, causa un daño a la víctima, la relación de causalidad es muy simple y vincula directamente

al agente con el daño.

b) Responsabilidades reflejas. La responsabilidad por el hecho de terceros (arts. 1753 a 1756). Se

engloban las hipótesis de responsabilidad civil por el hecho de otros: por el actuar de subordinados, hijos,

delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, tutelado, curado y personas internadas.

Para la responsabilidad refleja, se utiliza de ejemplo la responsabilidad de los padres por los daños

causados por sus hijos menores de edad (art. 1754); se considera que ellos son los autores mediatos

del daño causado por los últimos. En consecuencia, la causa inmediata es la acción del menor, mientras

que la causa mediata es la negligencia en la vigilancia por parte de los progenitores.

c) Responsabilidad objetiva por el hecho de un tercero. En estos casos (v. g., responsabilidad del

principal por el hecho del dependiente, art. 1753 CCC), la relación de causalidad debe ser indagada en

relación a la acción del dependiente y el daño. Si se acredita la misma, ésta se traslada directamente al

principal. Éste último no es un autor mediato, sino un garante de la actuación del dependiente.

d) Responsabilidad por daños derivados de la intervención de cosas y de ciertas actividades. La ley

dispone que responden frente a la víctima del daño tanto el guardián como el dueño de la cosa (art.

1758). Lo que primero debe cuestionarse es si el daño fue provocado por el riesgo o vicio de la cosa

(art.1757). Si se comprueba ese hecho, la ley presume la relación de causalidad entre el daño y el riesgo

creado por el dueño o el guardián de la cosa. La única forma en que pueden liberarse estos últimos es

por la acreditación de la ruptura del nexo causal, tal como veremos más adelante, cuando estudiemos

las eximentes.

e) La responsabilidad colectiva y anónima. El nuevo Código establece tres artículos destinados a regular

estos supuestos.

Art.1760: resuelve el supuesto de las cosas caídas o arrojadas de un edificio. La norma responsabiliza

solidariamente a los dueños y ocupantes de la parte de donde cayó o fue arrojada la cosa y sólo se libera

quien demuestre que no participó en la producción del daño.

Art. 1761: el daño es cometido por un autor anónimo que pertenece a un grupo identificado. El grupo está

identificado pero no el sujeto. En este caso responden solidariamente todos los integrantes, lo cual es

razonable en tanto no está identificado el agente. Pero regula una excepción, para quien demuestre que

no ha contribuido a la producción del daño.

Art. 1762: es un supuesto trabajado en la doctrina. La barra brava del fútbol. En este caso, la

responsabilidad también es solidaria de todos los integrantes y sólo se libera quien demuestra que no

integraba el grupo.

En estos tres casos de la relación de causalidad, tratándose de una responsabilidad grupal, existe una

presunción de causalidad a nivel de autoría, por lo que se tendrían que probar, para la eximición total o

parcial, algunas de las causales de eximición descriptas en los arts. 1729, o 1730, o 1731.

e. Eximentes.

Las eximentes son circunstancias que operan enervando la antijuridicidad, la relación de causalidad o los

factores de atribución. Las mismas poseen gran importancia, ya que pueden aminorar o eximir la

responsabilidad por daño al sindicado como responsable.

1) EXIMENTES VINCULADAS CON LA ANTIJURIDICIDAD. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 7

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

Definición: Las causas de justificación: enervan la antijuridicidad de la conducta y, bajo

ciertas circunstancias, pueden actuar como eximentes de la responsabilidad.

El nuevo Código menciona como causales de justificación o elementos negativos de la antijuridicidad, en

los arts. 1718, 1719 y 1720: Queda entonces regulado: legítima defensa; estado de necesidad; ejercicio

regular de un derecho o el cumplimiento de un obligación legal; asunción de riesgos; consentimiento del

damnificado.

Clasificación:

⇒ Supuestos del Artículo 1718 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 1718.- Legítima defensa, estado de necesidad y ejercicio regular de un derecho. Está

justificado el hecho que causa un daño:

a) en ejercicio regular de un derecho;

b) en legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado, frente a una

agresión actual o inminente, ilícita y no provocada; el tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños

como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación

plena;

c) para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza al agente o a un tercero,

si el peligro no se origina en un hecho suyo; el hecho se halla justificado únicamente si el mal que se evita

es mayor que el que se causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida

en que el juez lo considere equitativo.

1. Ejercicio regular de un derecho: El primer párrafo del artículo 10 del CCC establece que “El ejercicio

regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como

ilícito ningún acto”. La norma implica que el ejercicio regular de un derecho, dentro de los límites

reconocidos por el ordenamiento jurídico, se considera un obrar lícito. En consecuencia, en principio,

la causación de un daño a un tercero, en esas circunstancias, no sería indemnizable.

2. Legítima defensa: La actual norma del CCC la regula expresamente como causa de justificación y

exime de responsabilidad a quien causa un daño: “en legítima defensa propia o de terceros, por un

medio racionalmente proporcionado, frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada;

el tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en

legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena.

Para que opere esta causa de justificación, es necesario:

a) Que exista una agresión ilegítima.

b) Que la misma recaiga sobre la persona o bienes materiales o morales de quien se defiende.

d) El medio utilizado para impedir o rechazar la acción debe ser razonable.

e) No debe haber existido provocación por parte de quien se defiende.

La aplicación de esta causa de justificación en materia obligacional es irrelevante.

3. Estado de necesidad: En el inc. “c” del art. 1718 se hace referencia al estado de necesidad que se

configura cuando se causa un mal menor para evitar un mal mayor, según la clásica definición. El

inciso contempla la posibilidad de que el juez conceda una indemnización de equidad.

Otras causales de justificación:

4. El cumplimiento de una obligación legal: Esta causa de justificación de carácter genérico aparece

igualmente en el art. 10 del CCC. Asimismo, individualiza ciertos supuestos del Código Penal, el

cumplimiento de un deber, el ejercicio de una autoridad o cargo (art. 34 inc. 4 del CP) y la

obediencia debida (art. 34 inc. 5 del CP). En los supuestos mencionados, la ley impone una

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 8

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

determinada conducta al agente, y por tal razón, quien la ejecute sin incurrir en excesos está

justificado.

5. Artículo 1719. Asunción de riesgos: Si bien la incluimos en este punto, referido a las causales de

justificación que obstan la antijuridicidad, la asunción de riesgos no es causal de justificación, y el

legislador se encargó de dejarlo claro. Asunción de riesgos. La exposición voluntaria por parte de la

víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos

que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que

interrumpe total o parcialmente el nexo causal.

6. Artículo 1720. Consentimiento del damnificado: Sin perjuicio de disposiciones especiales, el

consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula

abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles”. En

principio, el consentimiento del damnificado excluye la antijuridicidad del comportamiento de autor

del daño, salvo cuando éste sea contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres y al orden

público.

2) EXIMENTES VINCULADAS CON EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN:

Las eximentes vinculadas con el factor de atribución se distinguen según se trate de un factor objetivo o

subjetivo.

a) Respecto de las eximentes vinculadas con el FACTOR SUBJETIVO DE ATRIBUCIÓN, se

admiten las siguientes.

LA CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD: Eximen de responsabilidad: el error de hecho esencial (art. 265

del CCC), el dolo y la violencia o intimidación (arts. 271 y 276 del CCC). Cuando se comprueba alguna

de estas circunstancias, el acto no posee intención ni libertad, respectivamente, eliminándose la

voluntariedad del acto, sobre la cual se asienta el reproche de culpabilidad.

LA NO CULPA O FALTA DE CULPA COMO EXIMENTE: La prueba de un actuar diligente, de

acuerdo al objeto de la obligación y en función a las circunstancias de persona, tiempo y lugar,

puede constituirse en eximente (art. 1724). Dentro del sistema de responsabilidad subjetiva, basado

en la idea de culpa, debe alcanzar al sindicado como responsable la prueba de la no culpa para

liberarse. Por el contrario, en un esquema de responsabilidad objetiva, la prueba de la no culpa es

insuficiente, ya que el sindicado como responsable deberá probar la ruptura del nexo causal para

liberarse. Esto lo puede lograr probando el caso fortuito, el hecho de un tercero extraño o del

damnificado.

3) EXIMENTES VINCULADOS CON LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD; Y LOS FACTORES OBJETIVOS DE

ATRIBUCIÓN. LA CAUSA AJENA.

La necesaria relación causal que debe existir entre la conducta y el daño puede verse suprimida o

aminorada en sus efectos por la presencia de factores externos. En el primer caso hablamos de

interrupción del nexo causal, mientras que en el segundo nos encontramos frente a una concausa.

En el caso de interrupción del nexo de causalidad, el sindicado como responsable se verá eximido de

responsabilidad civil, ya que él no habrá sido el autor del mismo. En el supuesto de la concausalidad, ésta

aminorará la responsabilidad civil del sindicado como responsable, ya que el daño no será causado

solamente por el actuar del mismo, sino por la concurrencia de su actuar con otro factor (concausa).

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 9

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

En efecto, la ausencia total o parcial de relación de causalidad generará la ausencia total o parcial de

responsabilidad civil.

El nuevo Código Civil y Comercial regula las siguientes situaciones:

3.1 HECHO DEL DAMNIFICADO. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del

hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe

tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.

Hecho del damnificado según el Código Civil y Comercial

Dice el art. 1729: Hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la

incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato

dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.

3.2 CASO FORTUITO. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido

ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor

exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este Código emplea los términos “caso

fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos. El Código Civil y Comercial, al igual que el Código de Vélez,

utiliza indistintamente los términos caso fortuito y fuerza mayor, asignándoles idénticos efectos, siendo

indiferente la alusión a uno u otro vocablo.

3.3 HECHO DE UN TERCERO.

Ruptura del nexo causal: Esta eximente aparece expresamente legislada en el art. 1731: “Hecho de un

tercero: Para eximir de responsabilidad, total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no se

debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito”.

Conforme la norma, el hecho de tercero constituye una causa ajena por la cual el agente no debe

responder. El tercero por quien no se debe responder debe ser una persona distinta del

responsable presunto (demandado) y de la víctima. Puede ser una persona física o jurídica, de carácter

público o privado

En síntesis: la responsabilidad civil puede ser excluida total o parcialmente por ciertas circunstancias que

se agrupan bajo la denominación de “causa ajena” y son:

el hecho de la víctima,

el hecho del tercero por quien no se deba responder y;

el caso fortuito o la fuerza mayor.

Quedan al margen del concepto de tercero extraño por quien no se debe responder:

Los daños causados por el dependiente en ejercicio o en ocasión de sus funciones, respecto del

principal.

Los daños producidor por ciertas personas que, sin llegar a ser dependientes, tienen contacto

con la cosa por voluntad expresa o presunta del dueño o guardián.

El fabricante de un producto elaborado no es tercero por quien el dueño o guardián no deban

responder cuando el daño se produce por un vicio de fabricación (art. 40 de la ley 24240).

El guardián de la cosa no es un tercero por quien no deba responder el dueño.

Aquellas personas por las que legalmente se debe responder (v. g., los menores de edad respecto

de los padres).

Los auxiliares introducidos por el deudor para ejecutar la obligación.

En relaciona a la carga de la prueba, esta eximente no se presume; en consecuencia, deberá ser probada

por quien la invoca (art. 1736).

Para que opere esta eximente es necesaria la constatación de las siguientes circunstancias:

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 10

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

a) Que el hecho del tercero tenga incidencia causal (exclusiva o concurrente).

b) Respecto del debate sobre el hecho o la culpa del tercero, la doctrina mayoritaria considera que es

necesaria la culpa del tercero. La posición que compartimos es que alcanza el mero hecho del tercero.

Esta última posición fue la recogida por el Código Civil y Comercial.

c) El hecho del tercero no debe ser imputable al demandado.

Sub-Eje Temático 2: FUNCIONES DEL DERECHO DE DAÑOS

a. Resarcitoria. Natura - Especie.

La reparación del daño consiste en “el cumplimiento de una obligación a cargo del responsable y

a favor del damnificado, que tiene por objeto resarcir el daño injustamente al acreedor” .

En este sentido, la reparación constituye, en una perspectiva netamente jurídica, el restablecimiento del

equilibrio preexistente que fuera alterado por el evento dañoso, y el cumplimiento de la justicia y la

equidad.

La finalidad de la reparación es netamente resarcitoria. Intenta resarcir el daño compensando el

menoscabo. El fundamento del resarcimiento está dado por el principio de justicia que impone dar a cada

uno lo suyo, debiendo restablecer el equilibrio alterado por el perjuicio causado.

ARTÍCULO 1740.- Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de

la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.

La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible,

excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero.

En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez

puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa

del responsable.

1. La reparación específica en especie o in natura: consiste en la ejecución de una obligación

(generalmente de hacer) que tiene por finalidad la de volver las cosas al estado en que se hallaban

antes de producirse el evento dañoso. Para que ello pueda producirse, deberán existir las

posibilidades materiales y jurídicas que lo permitan.

2. La reparación por equivalente: se traduce en la entrega de un equivalente a la víctima (normalmente

pecuniario) con entidad suficiente para la restauración del valor perjudicado.

b. Preventiva. Concepto. Deber general de no dañar.

ARTÍCULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa,

de:

a) Evitar causar un daño no justificado;

b) Adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se

produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de

un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de

los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;

c) No agravar el daño, si ya se produjo.

Acción preventiva prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 1711.- Acción preventiva.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 11

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de

un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.

Se incorpora una norma que establece la legitimación a quien tiene "un interés razonable" (art. 1712); no

abarca a todos los damnificados indirectos, sólo a los directos (sea que sufrieron o pueden sufrir un

daño), respecto de los cuales se presume el interés para deducir la pretensión de prevención. Para los

damnificados indirectos, únicamente si demuestran, aun sumariamente, su interés.

Procede contra actos u omisiones antijurídicas, por lo que el hecho generador debe ser, en principio,

ilícito. Podría no estar excluido el caso de acto lícito dañoso o con potencialidad dañosa, aunque debe ser

apreciado más restrictivamente.

c. Sanción Pecuniaria Disuasiva.

Nociones del anteproyecto de 2012.

La doctrina propone –tanto en el derecho comparado como en el derecho argentino- la adopción de

normas que permitan la aplicación de penas privadas que condenen a pagar valores por encima de los

daños y perjuicios, cuyo destinatario puede ser el estado, organizaciones de bien público o el propio

damnificado. La pena privada tiene existencia cuando, por disposición expresa de una ley o por voluntad

de las partes, se sancionan ciertos comportamientos graves mediante la imposición al responsable de un

monto pecuniario a favor del afectado o al estado u otro tercero.

El nuevo Código Civil y Comercial presenta la regulación de las funciones del derecho de daños,

marcando así una diferencia con el Código Civil derogado.

Algo dijimos en el punto que antecede respecto de la modificación, sobre el texto del Anteproyecto, de la

función punitiva del derecho de dañoso representada por la llamada sanción pecuniaria disuasiva.

En efecto, el Congreso de la Nación eliminó del Proyecto la figura de la sanción pecuniaria disuasiva al

modificar el texto del art. 1708, suprimir el anterior art. 1714 y proceder a mantener en lo esencial el texto

del art. 1715 originario (referido a la punición excesiva), transformándolo en los actuales arts. 1714 y 1715.

Bueno es aquí decir que, de las tres funciones de la responsabilidad civil, la punitiva ha sido resistida en la

doctrina argentina. Algunos autores consideran que es una función propia del derecho penal y extraña al

derecho privado. Entendemos que esta doctrina no logra interpretar adecuadamente el sistema

normativo, pues la función punitiva del derecho de daños no sólo resulta beneficiosa como complemento

de las restantes funciones, sino que, además, el Código Civil de Vélez hoy derogado y el propio CCC

reconocen algunas figuras sancionatorias, tales como las astreintes (art. 666 bis del CC y actual 804 del

CCC70), la cláusula penal (art. 652 del CC y actual 790 del CCC71) y los daños punitivos de la ley de defensa

del consumidor, conforme la reforma de 2008.

Daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor.

El instituto de los daños punitivos ha sido definido como:

“sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos que se suman a las

indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir

graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”.

El Art. 52 bis de ley 24240 (y su modificatoria 26361), Dice:

Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor,

a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se

graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de

otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del

incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 12

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción

de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta ley.

Análisis de la Norma: Inapropiada la redacción, que, ateniéndonos al texto de la norma, el único requisito

para que proceda la aplicación de los daños punitivos sería la hipótesis de un incumplimiento de las

obligaciones del proveedor, sin necesidad de que haya mediado un factor subjetivo de atribución ni la

existencia de un daño efectivo o un lucro experimentado por el proveedor a raíz del evento. Ante estas

flaquezas, la doctrina ha intentado salvar por vía interpretativa sus deficiencias, aunque limitada

obviamente por los confines de la deficiente norma, Así es que la doctrina ha reinterpretado (contra

legis) la norma, considerando –con mejor criterio- que no puede bastar el sólo incumplimiento; es

necesario que se trate de una conducta grave que manifieste dolo o culpa grave.

Respecto del monto de la multa, encontramos el art. 47, inc. “b” de la ley 26361, que pareciera querer

subsanar la situación al dejar establecido un parámetro dentro del cual deben estar fijados los daños

punitivos. Se predica la inconstitucionalidad de la norma.

Con respecto al destino de la multa, es la víctima quien lo percibe. Cuestión que ha sido también criticada,

por cuanto hubiera sido preferible que el destinatario sea el estado.

Sub-Eje Temático 3: RESPONSABILIDAD DIRECTA.

a. Código Civil y Comercial de la Nación: Responsabilidad por el hecho propio. Concepto.

En este tipo de responsabilidad existe una conexión entre la acción del agente y el daño. Es responsable

directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión (art 1749).

Esta responsabilidad compromete al propio autor del hecho dañoso, ya sea que el daño lo cause a través

de la utilización de su cuerpo o de una cosa que está bajo su dominio.

La responsabilidad por el hecho propio puede ser objetiva o subjetiva.

La responsabilidad es subjetiva cuando se ve alcanzada por la presencia de culpabilidad probada o

presumida en la conducta del agente.

Es objetiva cuando se fundamenta en un factor de atribución de tal naturaleza.

La figura de la responsabilidad directa, parte desde la capacidad como regla de las personas, en virtud de

la cual, en principio todos somos responsables directos por nuestros hechos dañosos, salvo que se

demuestre la involuntariedad del acto, aunque, en este último supuesto, se podrá ser responsable en

función de la indemnización de equidad prevista en el art. 1750.

Las causales de justificación de la antijuridicidad para la responsabilidad directa –como para el resto de

las figuras- se establecen en el art. 1718.

Responsabilidad directa:

ARTÍCULO 1749.- Sujetos responsables. Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona

un daño injustificado por acción u omisión.

ARTÍCULO 1750.- Daños causados por actos involuntarios. El autor de un daño causado por un acto

involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742. (Ver factores

objetivos).

El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin perjuicio

de la que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza.

b. Responsabilidad por el cómplice.

Artículo 1752 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Encubrimiento: El encubridor responde en cuanto su cooperación ha causado daño.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 13

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

El encubridor es el sujeto que nada ha prometido antes, pero que luego de la ejecución del ilícito ayuda a

eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ella, u omite denunciar estando

obligado a hacerlo (art. 277 Código Penal). Para que responda frente al damnificado, es menester analizar

la causalidad adecuada que aporta en la producción de los perjuicios.

Pluralidad de Responsables.

Se responsabiliza por el daño a los autores y a todos los que cooperan al resultado dañoso como ser:

consejeros, cómplices, instigadores, participes necesarios.

Las concurrentes. Consisten en obligaciones que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto,

aunque diversidad de causa y de deudor: así, las obligaciones que pesan sobre el culpable de un

incendio y sobre la compañía aseguradora que asumió el riesgo de la cosa asegurada contra incendio.

Hay un solo acreedor que es el dueño de la cosa incendiada: un mismo objeto, la reparación del daño

producido en la cosa por incendio; una distinta causa de ambas obligaciones, que para

el culpable del incendio es el hecho ilícito y para el asegurador el contrato de seguro; y dos deudores

diferentes, el autor del hecho ilícito y el asegurador.

Quien paga la totalidad de la deuda, puede ser el único responsable de haberla constituido: así ocurre en

el caso de incendio, cuando el incendiario es el que paga la totalidad del resarcimiento a la víctima

asegurada por ser el causante del daño, y no tiene acción recursiva contra la compañía aseguradora. En el

caso en que el resarcimiento hubiese sido abonado por la aseguradora, ésta sí tiene la acción de regreso

contra el incendiario por la totalidad de lo que hubiere pagado.

Un contrato se puede celebrar entre un acreedor y varios deudores o entre un deudor y varios

acreedores, esta figura se denomina obligación solidaria, en este tipo de obligación se puede pedir el

cumplimiento por parte del acreedor a cualquiera de los deudores; o viceversa puede el deudor pagarle

a cualquiera de los acreedores según sea el caso.

Artículo 1751 del Código.

En caso de que un hecho existan pluralidad de participes, la responsabilidad del cómplice surge del art.

1751 que establece: Si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se

aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las

reglas de las obligaciones concurrentes.

Cuando el daño es causado por dos o más personas, el sistema de responsabilidad civil toma partido en

beneficio de quien sufre los perjuicios, si los mismos se produjeron por la violación directo de la

obligación de no dañar (alterum nom laedere), ya que determina que cada uno de los agentes implicados

es responsable por el todo.

Sub-Eje Temático 4: RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE TERCEROS.

a. Responsabilidad del dependiente. Concepto. Nociones.

Caracterización: Personas por las cuales se responde.

Existen diversas personas por las cuales se pueden responder:

1. subordinados;

2. hijos;

3. delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental;

4. tutelados, curados y personas internadas.

Responsabilidad por el hecho ajeno contractual y extracontractual. Efectos de la unificación de

régimen:

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 14

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

La responsabilidad por el hecho ajeno reviste gran importancia, tanto en materia contractual como

extracontractual. Analicemos las modalidades con las cuales podemos encontrarnos:

a) Responsabilidad de naturaleza contractual. Responsabilidad del deudor por los auxiliares que utiliza,

de los capitanes de buques y patrones de embarcaciones, de los agentes de transportes terrestres, de

los dueños de hoteles, casas públicas de hospedaje y de establecimientos de todo género, etc.

b) Responsabilidad de naturaleza extracontractual. Responsabilidad del principal por hecho del

dependiente, de los padres, tutores y curadores, etc.

ARTÍCULO 1753.- Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente.

El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las

personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece

en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.

Responsabilidad del principal o comitente por el hecho del dependiente:

Ante la unificación de los regímenes de responsabilidad civil contractual y extracontractual con el nuevo

CCC, el art. 1753 previsto abarcará los dos supuestos, tanto los hechos dañosos provocados por

subordinados cuyo principal esté unido con el damnificado por un contrato, como cuando no exista

previamente esa relación preexistente entre las partes.

El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las

personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece

en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.

La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal.

La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente.

Concepto de dependiente, entendiéndose por tal “al que actúa bajo las órdenes y subordinación de otro,

jurídica o fácticamente, ocasional o transitoriamente, gratuita u onerosamente”. No se tiene en cuenta la

conducta del principal en el hecho, ya que ella es ajena al factor de atribución objetivo. El factor de

atribución objetivo en la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente lo constituye la

garantía, esto es, que el comitente garantiza que, si el dependiente causa un daño en ejercicio o con

ocasión de las funciones encomendadas, él responderá ante el damnificado, sin perjuicio de la

responsabilidad civil directa del propio agente dañoso.

Entre los requisitos para que se torne procedente esta responsabilidad, se encuentra:

el hecho ilícito del dependiente;

la existencia de relación de dependencia o subordinación amplia entre el principal y el

subordinado;

la relación entre la función encomendada y el hecho dañoso;

la relación adecuada entre el evento y el daño;

el daño sufrido por un tercero.

El principal podrá eximirse de responsabilidad, además de poder demostrar que no era su dependiente el

que causó el daño, que no existía entre él y éste relación de dependencia y que no había vínculo entre la

función encomendada y el daño, porque éste había sido ocasionado fuera del ejercicio de la misma o

fuera de la ocasión, que el perjuicio se debió a una causa ajena que interrumpió total o parcialmente el

nexo adecuado de causalidad, por la causa ajena.

b. Responsabilidad del padre por los hijos. Concepto. Nociones.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 15

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

ARTÍCULO 1754.- Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados

por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de

la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos.

ARTÍCULO 1755.- Cesación de la responsabilidad paterna. La responsabilidad de los padres es objetiva, y

cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o

permanentemente. No cesa en el supuesto previsto en el artículo 643.

Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva

de una causa que les es atribuible.

Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su

profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros.

Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus

hijos.

El fundamento de esta responsabilidad objetiva (en la que, como en la responsabilidad civil del principal

por el hecho del dependiente, no interesa la conducta del legitimado pasivo) es la garantía. Los padres

garantizan que, al ocasionarse un daño por sus hijos, ellos responderán civilmente por el hecho ajeno.

Son presupuestos de la responsabilidad objetiva de los progenitores por el hecho dañoso de sus hijos: 1)

el hecho ilícito del hijo o, al menos, objetivamente antijurídico; 2) que el descendiente sea menor de

edad, es decir, menor de 18 años –por más que la "responsabilidad parental" en cuanto a los alimentos se

extienda hasta los 21 años de edad, conf. art. 658 del CCC o que, en definitiva, la obligación de los

progenitores de proveer recursos al hijo se amplíe hasta sus 25 años de edad si la prosecución de

estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para

sostenerse independientemente, conf. art. 663 del CCC-; 3) que el menor se encuentre bajo la

"responsabilidad parental"; 4) que el menor habite con el padre responsable, requiriéndose

"convivencia" con los hijos (salvo el segundo párrafo del art. 1755 (“Los padres no se liberan, aunque el

hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es

atribuible”100); 5) que entre el hecho del hijo y el daño a un tercero exista relación de causalidad.

La responsabilidad de los padres entre si es solidaria (así lo expresa el propio art. 1754) y no concurrente,

debido a que ellos, sean de distinto o mismo sexo, responden por una única causa fuente, esto es, por ser

los progenitores del causante del perjuicio. Pero la responsabilidad conjunta de los padres y del hijo

causante del daño resulta concurrente frente al damnificado (conf. art. 850 del CCC), ya que aquéllos

responden como progenitores por el hecho de su hijo –responsabilidad indirecta, art. 1754- y el

descendiente responde como tal – responsabilidad directa, art. 1749-. Siendo la responsabilidad objetiva,

los padres pueden eximirse total o parcialmente de responsabilidad demostrando el hecho del

damnificado (art. 1729 del CCC), el caso fortuito (art. 1730) o el hecho de un tercero por quien no deben

responder (art. 1731). Es por ello que los padres no pueden liberarse de responsabilidad civil

demostrando su falta de culpa en el hecho, pues se trata de una responsabilidad basada en un factor de

atribución objetivo.

Sub-Eje Temático 5: RESPONSABILIDAD POR LA INTERVENCIÓN DE COSAS.

a. Responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa.

En el Código Civil de Vélez el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa consagraba:

Una presunción de responsabilidad contra el dueño o guardián de la cosa

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 16

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

Solo el dueño o guardián podía eximirse de la responsabilidad si acreditaba: la culpa de la víctima;

la culpa o hecho de un tercero por el que no debía responder; el caso fortuito o fuerza mayor.

En el CCCN la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa esta legislada en los artículos 1757 y 1758.

Art. 1757. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el

riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los

medios empleados o por las circunstancias de su realización.

La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la

realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.

Art. 1758. Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del Daño causado

por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control

de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la

cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.

En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella,

por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.

Síntesis:

Se establece en el CCCN una sección bajo el título “Responsabilidad derivada de la intervención

de las cosas y ciertas actividades”

Se elimina la categoría del anterior Código Civil de daño con la cosa

No se genera una presunción de culpa contraria al dueño y al guardian de la cosa, por lo tanto la

culpa tiene que ser probada por el pretendiente

Los supuestos de daños con la cosa incluye a los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa e

incluye los daños causados por el ejercicio de actividades riesgosas y peligrosas.

Supuestos contemplados en los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Daños causados por el riesgo o vicio de la cosa:

No se define riesgo o vicio de la cosas, quedando estos conceptos en manos de la doctrina y

jurisprudencia.

En estos casos la cosa escapa total o parcialmente del dominio o control del guardían, no

respondiendo a la voluntad del que la emplea o utiliza

En estos casos se desdibuja el carácter de autor del sujeto ya que la cosa adquiere protagonismo

al desprenderse de su control

Se debe entender como el vicio de la cosa, al defecto de fabricación, funcionamiento,

conservación, o información que la torna inepta para la función que debe cumplir por su

naturaleza.

b. Supuesto previsto por la Ley de Defensa del Consumidor.

Supuesto previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Daño directo

En la Ley de Defensa del Consumidor se prevé en su art. 40 bís el daño directo considerándolo de la

siguiente manera:

Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible

de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona,

como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 17

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para

reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de

consumo.

Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la Administración que tenga la

autorización legal (Organismos de Defensa del Consumidor).

Las decisiones de los organismos que aplican el daño directo están sujetas a control judicial

amplio y suficiente.

Monto de las multas: de $ 100 a $ 5.000.000 -

Dentro del marco legislativo vigente, las pautas que aporta el nuevo CCC, en materia de daños derivados

de las cosas, se integran al sistema de protección jurídica de los consumidores, junto a la Constitución

Nacional (arts. 42 y 43) y a la ley especial 24240 y sus normas modificatorias.

En relación a ésta última, el supuesto de responsabilidad objetiva lo encontramos en sus arts. 40 y 40 bis.

Artículo 40. — Responsabilidad solidaria. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o

de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el

proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá

por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria,

sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien

demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

Artículo 40 bis. — Daño directo. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o

consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o

sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de

servicios. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para

reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.

Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes

requisitos:

La norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y

la razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es

manifiesta;

Estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;

Sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente

Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del

consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que

resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales.

FACTOR DE ATRIBUCIÓN OBJETIVO / EXIMENTES. El fundamento de la obligación de resarcir que

pesa sobre los legitimados pasivos es de carácter objetivo, basado en la idea de riesgo de empresa.

En consecuencia, la liberación de los sindicados como responsables se producirá solamente en caso

de que logren acreditar la existencia de una causa ajena que interrumpa el nexo causal (caso fortuito,

hecho del tercero extraño, y hecho de la víctima), por lo general, el hecho de ciertos terceros por

quienes no debe responder o el uso abusivo o irrazonable del producto por la víctima.

A CERCA DEL DCHO DEL CONSUMIDOR. -Muchas veces, los productos y servicios concebidos para

satisfacer en mayor o menor grado las necesidades y exigencias de los consumidores, se tornan

inaptos para su destino debido a ciertas deficiencias que pueden presentar, entre las que se

distinguen normalmente tres tipologías básicas de peligrosidad:

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 18

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

los vicios de fabricación;

los vicios de concepción (diseño, proyecto y construcción);

los vicios de comercialización (instrucciones o información). Cuando a consecuencia de ellas, se

producen daños a los consumidores, usuarios o a terceras personas, se genera la obligación del

productor de alertar al consumidor en caso de ser conocida, retirar el producto del mercado y/o

indemnizar los daños generados, según el caso.

c. Responsabilidad por actividad riesgosa.

Supuestos contemplados en los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación Daños

causados por el ejercicio de actividades riesgosas y peligrosas.

La actividad es riesgosa cuando en el desarrollo de operaciones o tareas se potencia la eventualidad

dañosa por su propia naturaleza (por ejemplo residuos peligrosos) o por las circunstancias de su

realización (por ejemplo espectáculos públicos).

Las actividades riesgosas son expresamente reconocidas en el CCCN;

Se les confiere el mismo régimen que al de la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa;

Responden por el ejercicio de las actividades riesgosas o peligrosas quien las realiza, se sirve u

obtiene provecho de ellas.

El carácter riesgoso de la actividad se origina en circunstancias extrínsecas, de persona, tiempo y lugar,

que la convierten en peligrosa para terceros.

El fundamento: radica en el riesgo creado o de empresa.

Legitimación pasiva: La responsabilidad recae sobre quien genera, fiscaliza, supervisa, controla o

potencia en forma autónoma la actividad riesgosa.

En caso que la legitimación pasiva sea plural (de modo simultáneo, compartido o sucesivo) todos

responden concurrentemente frente al damnificado (art. 1758 del CCC), salvo que la solidaridad esté

establecida por ley (art. 40, ley 24240).

ART. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La primera norma establece dos supuestos de responsabilidad objetiva por la intervención de cosas: las

derivadas de su riesgo y el vicio. El riesgo supone la eventualidad –posibilidad- de que una cosa llegue a

causar un daño. El vicio constituye un defecto de fabricación o funcionamiento que la hace impropia para

su destino normal.

A su vez, resulta relevante y novedosa la incorporación en la norma de la actividad riesgosa y peligrosa.

Son aquellas que pueden ocasionar un daño. De este modo, se incorpora la idea del “riesgo de empresa”,

pues la actividad es vista como algo complejo, un proceso de actividades conjuntas que conjuga

elementos humanos, es decir, la intervención del hombre, como también elementos mecánicos

(maquinarias) y materiales (como pueden ser sustancias).

En cuanto a los sujetos responsables, se admite que el dueño y el guardián son responsables

indistintamente del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por

terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño no

responde si prueba que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de

actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por

terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. Se trata de criterios sostenidos por la doctrina

jurídica argentina durante muchos años.

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 19

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

Sub-Eje Temático 6: RESPONSABILIDADES ESPECIALES

a. Responsabilidad patrimonial del Estado.

Regulación del Código Civil y Comercial de la Nación.

Art 1765 - Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y

principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.

Por lo que cada provincia e incluso cada municipalidad podrían regular su propia responsabilidad

patrimonial. El CCCN no es aplicado ni siquiera subsidiariamente.

ARTÍCULO 1766.- Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las

omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una

manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios

del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.

Principio de responsabilidad: El código sienta el principio de que los funcionarios públicos son

responsables en forma personal por ejercicio irregular de sus funciones.

El nuevo CCCN ha dejado de ser aplicable para determinar la responsabilidad del Estado, como así de los

funcionarios y empleados públicos, tal cual lo disponen los art 1765 y 1766 (estos remiten para determinar

dichos tópicos al derecho administrativo).

Art. 1764 - Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables

a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ley 26.944.

RESPONSABILIDAD ESTATAL.

Ley 26.944. Sancionada: Julio 2 de 2014. Promulgada de Hecho: Agosto 7 de 2014.

Supuestos.

Artículo 1°: Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les

produzca a los bienes o derechos de las personas.

La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.

Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni

subsidiaria.

La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios.

Artículo 2°: Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos:

a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos

por el Estado expresamente por ley especial;

b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe

responder.

Artículo 3°: Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima:

a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;

c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación

se persigue;

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 20

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo

genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso

y determinado.

Artículo 4°: Son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima:

a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;

c) Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño;

d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;

e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad,

configurado por la afectación de un derecho adquirido.

Artículo 5°: La responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. En ningún

caso procede la reparación del lucro cesante.

La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del

bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad

pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias

hipotéticas.

Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización.

Artículo 6°: El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por

los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un

cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada.

Artículo 7°: El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de

tres (3) años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté

expedita.

Artículo 8°: El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos

administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el

proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento.

Artículo 9°: La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus

funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones

legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen.

La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años.

La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los

tres (3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización.

Artículo 10: La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas.

En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria.

Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador.

Artículo 11: Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de

esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos.

Artículo 12: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

b. Responsabilidad en las profesiones liberales.

Concepto.

Cuando nos referimos a la responsabilidad derivada del ejercicio de profesiones liberales estamos

hablando de aquellas ocupaciones que requieren título habilitante otorgado por una universidad,

sometimiento al régimen disciplinario o ético y con colegiación obligatoria. En consecuencia, la actuación

Gustavo Gabriel Cuellar / Abogacía 2018 / EFIP 2 / APUNTES GABY Pág. 21

Descargado por Vero Solaiman (verosolaiman@hotmail.com)

lOMoARcPSD|3728523

profesional presume un conocimiento a nivel de experticia por parte del profesional y, a la vez, la

ostentación de la matrícula profesional otorgada por el colegio profesional correspondiente.