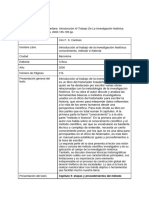

Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Filosofía en El Perú

Filosofía en El Perú

Cargado por

Retratando realidadesTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Filosofía en El Perú

Filosofía en El Perú

Cargado por

Retratando realidadesCopyright:

Formatos disponibles

El núcleo peruano comparte casi todos los rasgos centrales de los otros dos núcleos, pero con

matices propios, además de tener algún rasgo específico o más acusado. El anti-positivismo está

muy presente, pero en esta generación se trata de un tema que no es ya el centro de sus

preocupaciones. Va más bien unido al anti-imperialismo norteamericano, y al rechazo del modelo

de vida materialista y utilitarista que vehicula, así como a la referencia y al seguimiento de teorías

filosóficas europeas que han superado definitivamente al positivismo, además de esto, también

apuestan por el ahondamiento en lo autóctono y en la identidad de lo latinoamericano.

La sensibilidad indigenista es también básica y fundamental en esta generación peruana.

La población peruana está formada en su mayor parte por indígenas y mestizos, y no puede

olvidarse ese componente humano tan básico. Los pensadores que vamos a tener en cuenta en

este apartado, Mariátegui, Haya de la Torre y Belaúnde, cada uno a su manera y con sus acentos

ideológicos, seguirán los planteamientos que había iniciado ya en el siglo pasado González Prada.

Rasgos más específicos de esta corriente son el hecho de significar un pensamiento que

no se elaboró ni expresó en las aulas universitarias, sino en ámbitos más públicos, como

periódicos y revistas extrauniversitarias. Otro rasgo característico es la profunda

orientación social del pensamiento de Mariátegui y de Haya de la Torre.

José Carlos Mariategui (1894-1930)

A pesar de los pocos años que vivió, su trayectoria vital está llena de acontecimientos y

posee una densidad poco común. Podríamos dividir su vida en tres grandes etapas. La

primera abarca desde su nacimiento hasta 1919, año en que realiza su viaje a Europa.

Para 1914 había ya publicado su primer artículo. La segunda etapa, desde 1919 hasta

1923, comprende su estancia en Europa. Y la tercera etapa abarca desde su regreso de

Europa, en 1923, hasta su muerte en 1930.

En 1914 es contratado también por el diario El Tiempo como cronista

parlamentario, permitiéndole llegar a un profundo conocimiento de la vida política

peruana. El nuevo rumbo ideológico y de intereses vitales que va a experimentar, se

observa en un artículo que escribe en el primer número de Nuestra Época. Según el

paciente estudio de Eugenio Chang-Rodríguez, en esta “Edad de Piedra”, ascendente en

cuanto a compromiso político y social, que va desde Jean Croniqueur a La Razón,

Mariátegui escribió 931 obras: 840 artículos sociopolíticos y crónicas, 15 cuentos, 37

poemas, 2 dramas y 37 artículos de crítica literaria y arte,

Cuando fue enviado a Europa por Leguía en 1919, en vista de la situación de

Europa, traumatizada por la desastrosa guerra entre 1914 y 1918, «confiaba, está claro

que excesivamente, y al igual que el resto de pensadores revolucionarios de la época, en

la llegada de un nuevo tiempo para el hombre, el mundo y la cultura. Estas ideas son

reelaboradas y recogidas más tarde en Cartas de Italia». En lo que respecta a su

influencia intelectual se empapó de los textos fundamentales del marxismo,

experimentó la influencia de Croce, Gobetti y, sobre todo, Sorel:

«A través de Sorel, el marxismo asimila los elementos y adquisiciones sustanciales de

las corrientes fllosóncas posteriores a Marx. Superando las bases racionalistas y

positivistas del socialismo de su época, Sorel encuentra en Bergson y los pragmatistas

ideas que vigorizan el pensamiento socialista, restituyéndolo a la misión revolucionaria

de la cual lo había gradualmente alejado el aburguesamiento intelectual y espiritual de

los partidos y de sus parlamentarios que se satisfacían, en el campo fllosófico, con el

historicismo más chato y el evolucionismo más pávido.

Pero también se dejó influir en el ámbito de lo artístico y literario, significando

sus experiencias europeas una apertura a nuevas posibilidades y tendencias. Como

señala Juan Marchena, «al igual que otros muchos intelectuales, la toma de conciencia

de su calidad de “hispanoamericano”, en un mundo hasta cierto punto ajeno a la

problemática de sus respectivos países, parece determinante en la conformación de una

auténtica conciencia latinoamericana.

En 1923 regresa a Perú, advirtiendo el enorme contraste con el ambiente

europeo. Leguía sigue en el poder, mientras el país continúa en descomposición y

empobreciéndose. La preocupación de Mariátegui va a ser enfrentarse con esta situación

política y cultural. En este momento entra en contacto con Haya de la Torre, el otro líder

político de esa época, con quien Mariátegui tendrá una profunda relación así como una

dura polémica –cuando Haya es deportado, encarga a Mariátegui dirigir su revista

Claridad, órgano extendido en las universidades populares. Con el cambio de director,

la revista, hasta ese momento dirigida sobre todo al público estudiantil, comenzará a

orientarse hacia el mundo obrero. En 1925, con su hermano Julio César, funda la

editorial Minerva, en la que publica su primer libro, La Escena Contemporánea. «El

objetivo general era explicar cómo la revolución bolchevique abría el camino hacia la

construcción del tiempo nuevo del hombre, y cómo la democracia burguesa parecía

próxima a extinguirse. Con este libro, Mariátegui «intentaba que el obrero industrial de

Lima tuviera la oportunidad de conocer y comprender que su lucha era la lucha de

todos, y que su aislamiento de las corrientes mundiales debía y podía ser vencido para la

causa de la revolución»

En 1926 funda la revista Amauta, donde defiende que el socialismo tiene que

aclimatarse a cada tierra y poseer los rasgos específicos de la misma, puesto que no es

un fruto exclusivamente europeo. Se tiene, por tanto, que construir un socialismo

específico para Indoamérica, expresión utilizada desde este momento por Mariátegui.

En 1928, comienza su famosa polémica con Haya de la Torre, el centro de la

disputa se hallaba en la diferencia de opinión que ambos líderes tenían acerca de la

situación peruana, avasallada por el capitalismo reformista, y sobre el camino político a

seguir para sacar a Perú de esa situación. Haya de la Torre defendía una salida

reformista, mientras que Mariátegui como socialista que era, se inclinaba por una salida

revolucionaria.

Para Haya de la Torre estaba claro que había que configurar una burguesía

nacional fuerte, que liderara el proceso de modernización del país, y se independizara

del feudalismo interno y del capitalismo internacional. En cambio, Mariátegui se oponía

a este modo de ver las cosas, consideraba que la burguesía nacional no estaría nunca

interesada en realizar una transformación a fondo del país, para conseguir una sociedad

justa e igualitaria. La burguesía tenía sus propios intereses y, si no se conseguían, sería

capaz de traicionar tanto al proletariado como al movimiento indígena.

El proyecto del APRA, partido, alianza y frente, es, para Haya de la Torre,

revolucionario y realista, porque se atiene al modo de ser peruano, sin copiar modelos

foráneos. En vista de estas diferencias, y viendo que no era posible un acuerdo o

acercamiento, Mariátegui se lanzó a organizar un partido revolucionario de clase, el

Partido Socialista del Perú, en que «el marxismo-leninismo es el método revolucionario

de la etapa del imperialismo y de los monopolios».

Como concluye sintéticamente César Germaná, «el destino de ambas

concepciones fue diferente. Mientras los planteamientos de Haya de la Torre estuvieron

en el primer plano de la escena política durante más de tres décadas, los de Mariátegui

prácticamente fueron olvidados, dejando el campo teórico y político en manos del

reformismo. En la actualidad (1977) ocurre lo contrario»

En 1928 publica los Siete ensayos de interpretación peruana. Estos suponen un

enfoque de la historia y realidad del Perú desde la óptica marxista, considerando los

diferentes capítulos como ensayos provisionales, abiertos a sucesivos retoques y

cambios, en la medida en que suponían análisis vivos de una realidad viva, la peruana.

El contenido de los siete ensayos se ocupa de analizar los aspectos más importantes de

la realidad peruana: la evolución económica, el problema del indio, el problema de la

tierra, el proceso de la instrucción pública, el factor religioso, el regionalismo y el

centralismo, y el proceso de la literatura.

Fueron sobre todo cuatro núcleos teóricos los que destacan en su reflexión escrita,

siguiendo el desarrollo diacrónico de su vida: las referencias a la autenticidad del

pensamiento hispanoamericano, su teoría indigenista, la original forma de entender el

marxismo, y la conjugación del nacionalismo con una amplia visión internacionalista.

Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979)

La condición de político en Haya de la Torre no se redujo únicamente al ámbito

peruano, sino que abarcó la visión general de Hispanoamérica, el ideal bolivariano de

conseguir la integración de todas las naciones hispanoamericanas en el ideal de la

«patria grande». Pero además, su preocupación política trascendió lo americano, para

situar sus objetivos políticos en la lucha contra el imperialismo y la consecución de la

justicia social en el mundo.

A partir de 1922 se dedicó a viajar por diversos países hispanoamericanos con

objeto de conectar con intelectuales y dirigentes sociales para ir conformando el ideal de

la integración hispanoamericana. La estancia en México fue muy fructífera para el joven

peruano, tanto por la experiencia de primera mano del desarrollo de la revolución

mexicana. En 1924 viaja a Rusia, y asiste como observador al V Congreso de la

Internacional Comunista, conectando con diversos dirigentes de la revolución rusa. El

pensamiento marxista le produce un fuerte impacto, a tenor de la fuerte presencia que

tendrá en sus escritos de estos años. El 7 de mayo de 1924, en México, funda la Alianza

Popular Revolucionaria Americana (APRA).

Se va produciendo en estos años sus primeras discrepancias con la III

Internacional, con motivo del I Congreso Antiimperialista Mundial, celebrado en

Bruselas en 1927. Haya propuso al APRA como la organización máxima

antiimperialista para Hispanoamérica, pero la propuesta fue rechazada al no ser apenas

conocida su organización. En 1928 con los apristas mexicanos funda la revista

Indoamérica, y en sus páginas plasmará el Plan de México, proyecto de crear un Partido

Nacionalista Liberador en el Perú. Esta propuesta se la envía en privado a Mariátegui,

quien le responderá más tarde exponiendo su desacuerdo. Es el momento en que se

produce la ruptura entre ambos líderes peruanos.

A partir de 1943, el APRA revisa su ideología: sustituye el marxismo por la

teoría «espacio-tiempo histórico», así como revisa sus críticas a la democracia liberal, y

propone el «Plan de la afirmación de la democracia», consistente en un

«Interamericanismo sin imperio». En relación a la teoría del espacio-tiempo:

Para que un Espacio-Tiempo histórico devenga determinador en la dialéctica de la

Historia debe existir no solo como escenario geográfico y pueblo que lo habite, no solo

como Continente y contenido histórico en movimiento, sino como plena función vital de

su conciencia social del acontecer de la Historia. En otras palabras, como la capacidad

de auto-comprensión de un grupo social para realizar su historia y para interpretarla

desde su propia realidad.

Vemos, pues, cómo su vocación política se situó a caballo entre su preocupación

por la reintegración de la «patria grande» y las vicisitudes de la política internacional,

así como por las circunstancias concretas de la política peruana. Influyeron en él la

Revolución mexicana, la Revolución rusa y china, y la arrogancia imperialista yanqui,

pero también fue deudor de los grandes intelectuales del latinoamericanismo, como J.E.

Rodó, J. Vasconcelos, M. Ugarte, J. Ingenieros y González Prada. Igualmente, la

influencia de la filosofía de la historia de Hegel, el materialismo histórico de Marx, el

circunstancialismo de Ortega y Gasset, y hasta la teoría de la relatividad de Einstein

fueron determinantes en la construcción de su teoría del «espacio-tiempo histórico»,

puesto que como él mismo afirma, «la política es relativista y su relatividad está

determinada por el Espacio histórico en que se desarrolla la vida de los pueblos –medio

geográfico, raza, psicología– y por el Tiempo histórico, que marca el grado de su

evolución económica, política y cultural, la etapa de su desarrollo material y espiritual».

Para Haya de la Torre, «el imperialismo, última etapa del capitalismo en los países

industriales, representa en los nuestros la primera etapa». Esto le llevó a entender de

diferente forma la política de alianzas, el sujeto revolucionario y la estrategia política a

seguir:

Esta conciencia es a la historia como el movimiento es a la materia y energía, y estas al

Espacio y al Tiempo en la Teoría de la Relatividad [de la] física einsteiniana. Forman,

pues, un continuo indesligable. Y del mismo modo que no hay materia sin energía, sin

movimiento y sin espacio y tiempo en los fenómenos físicos, no hay historia sin

evolutiva relación consciente de Espacio y de Tiempo en la dinámica de los procesos

culturales. Cada proceso tiene, pues, su propio sistema de coordenadas y campos

gravitacionales, su devenir de sucesos e intervalos y hasta su equivalencia social de

energía, masa y velocidad o ritmo histórico. Consecuentemente, sus fenómenos varían

según el lugar desde el cual se les observe.

Víctor Andrés Belaúnde (1883-1967)

Belaúnde fue profesor de la Universidad de San Marcos. María Luisa Rivara de Tuesta

lo considera como uno de los pioneros en reflexionar y escribir sobre el tema de la

identidad cultural, defendiendo la existencia de un pensamiento hispanoamericano,

especialmente en el ámbito social y político, en un artículo titulado «Etapas del

pensamiento americano».

Considera que los pueblos correctamente constituidos persiguen, sobre todo en

las épocas decisivas de su historia, ideales orientadores de su historia. En caso contrario,

«su destino será la inmovilidad el caos». Esos ideales no hay que confundirlos con las

ideologías, puesto que ideales son orientaciones o rumbos que un pueblo o colectividad

sigue, sacados de una visión correcta de la realidad. Mientras que las ideologías son

concepciones inspiradas en realidades que no tienen nada que ver con la realidad. El

ideal, dice Belaúnde, necesita «de la tierra favorable, del humus propiamente dicho, y

sólo desarrollará al calor de la propia savia».

Ese ideal en el que Belaúnde está pensando a la hora de constituir el

pensamiento americano lo entiende como el empeño por realizar un pensamiento

genuino y específico, que no debe ser contaminado por teorías foráneas, como es el caso

del socialismo. Pero el rechazo del socialismo lo justifica porque se ha limitado «a

trasladar artificialmente, a un medio distinto, los aspectos de la cuestión social en los

diferentes países de Europa», ignorando que el problema social específico del pueblo

peruano es «el problema indígena»

La identidad peruana debe buscarse, según Belaúnde, en los ideales ya

existentes, y que han aguantado y se han arraigado en las épocas anteriores,

precisamente porque son genuinos y han echado raíces en la realidad peruana. En

cambio, otras muchas teorías, imitación de otras de fuera («anatopismo»), no son dignas

de tenerse en cuenta, porque no aportan nada y porque impiden la búsqueda del

verdadero ser peruano, su identidad nacional. De ahí que en Meditaciones peruanas,

señale que se ha dado en Perú una mala orientación de las aspiraciones colectivas. Y

«para que la conciencia colectiva se oriente acertadamente, es necesario que descubra su

realidad y que hunda en su íntima esencia las raíces del ideal que formula. En una

palabra, los ideales tienen que ser adecuados, conscientes y corresponder no sólo al

tiempo, sino principalmente a la tierra».

Así, pues, los ideales tienen que ser sustentados y apoyados sobre la realidad

concreta y efectiva, para que se nutran de la savia original de su tierra. Cuando no se da

esto, se produce lo que Belaúnde denomina anatopismo. «Anatopismo es la expresión

que indica mejor el vicio radical de las aspiraciones colectivas. En la historia del Perú,

el alma nacional o dormita, sin querer nada, o despierta para orientarse en el sentido de

lo irrealizable o de lo equivocado. Es nuestra vida una triste sucesión de anatopismos».

Como propuesta positiva, Belaúnde considera que la identidad nacional de Perú,

expresada en su obra más conocida, La síntesis viviente (1951), se configura como una

síntesis de diversos elementos que hay que saber conjugar, y sobre los que deben primar

los valores espirituales. Esta misma temática de la identidad peruana la sigue analizando

en Peruanidad (1942), donde estudia cuatro posturas diferentes sobre la identidad de

Perú, y que denomina la peninsularista, la autoctonista, la fusionista y la peruanidad

integral, postura esta última defendida por el propio Belaúnde, y consistente en entender

que la peruanidad tiene que ser el resultado de una síntesis viviente de los elementos

aportados por lo hispano-católico y los elementos biológicos, telúricos y culturales

existentes en Perú a la llegada de los españoles.

En esa síntesis de las dos matrices culturales, lo indígena y lo hispano-católico, unos

elementos se fusionan con los otros, transformándose ambos. «Hay valores, dice

Belaúnde, que son cohesionados, transformados, por los valores superiores… la cultura

primitiva no desaparece del todo; lo que tiene de bueno o permanente es asimilado o

iluminado… Entonces cabe explicar la originalidad de la cultura peruana. No es

simplemente el reflejo de la cultura hispánica. Es una nueva creación, una nueva síntesis

en que los elementos hispano-católicos… asimilan instituciones económicas,

organismos políticos y elementos estéticos propios del territorio al cual se han

extendido»

También podría gustarte

- Música y Ciencias SocialesDocumento20 páginasMúsica y Ciencias SocialesJorge lavín94% (18)

- Informe de La Segunda MeditaciónDocumento1 páginaInforme de La Segunda MeditaciónRetratando realidadesAún no hay calificaciones

- Examen Parcial de Filosofía Moderna 2020Documento9 páginasExamen Parcial de Filosofía Moderna 2020Retratando realidadesAún no hay calificaciones

- Hobbes - Leviatan ResumenDocumento5 páginasHobbes - Leviatan ResumenRetratando realidadesAún no hay calificaciones

- El Principe - MaquiaveloDocumento9 páginasEl Principe - MaquiaveloRetratando realidadesAún no hay calificaciones

- Sociedades en Transición Durante La Conquista de La Provincia de Venezuela, Siglo XviDocumento184 páginasSociedades en Transición Durante La Conquista de La Provincia de Venezuela, Siglo XviElihernandezAún no hay calificaciones

- Politica y Subjetividad en La Escena Ideológica Neoliberal - N. Romé y OtrosDocumento319 páginasPolitica y Subjetividad en La Escena Ideológica Neoliberal - N. Romé y OtrosGustavo Iapeghino100% (1)

- Is There Room For Systematics in Adventist Theology - En.esDocumento20 páginasIs There Room For Systematics in Adventist Theology - En.esYemima RegaladoAún no hay calificaciones

- Resignificar El Pasado PNL MasterDocumento14 páginasResignificar El Pasado PNL MasterJuan Pablo100% (1)

- Ensayo Colombia Siglo XXDocumento9 páginasEnsayo Colombia Siglo XXEsteffy Agudelo PatiñoAún no hay calificaciones

- Gojman SegalDocumento2 páginasGojman SegalMaximilianodelPueblo75% (4)

- Miro Quesada. Posibilidady Limites de Una FilosofíDocumento8 páginasMiro Quesada. Posibilidady Limites de Una FilosofíAngie Barrios Pérez100% (2)

- UF13 - Valores Espiritualidad y ReligionesDocumento68 páginasUF13 - Valores Espiritualidad y ReligionesSofia Paja0% (1)

- Citius Altius FortiusDocumento10 páginasCitius Altius FortiusCamilo CaminoAún no hay calificaciones

- Amaury PérezDocumento23 páginasAmaury PérezLvcerito CalixtoAún no hay calificaciones

- Roy Graf - Ciencia, Razón y FeDocumento12 páginasRoy Graf - Ciencia, Razón y FefamiliagrafAún no hay calificaciones

- Ficha de Lectura - Ciro CardosoDocumento5 páginasFicha de Lectura - Ciro Cardosojefersantiagop0Aún no hay calificaciones

- Zavala, J. (2011) Los Mapuches en El Siglo Xviii - LibroDocumento334 páginasZavala, J. (2011) Los Mapuches en El Siglo Xviii - LibroAnonymous xkrTx8vlAún no hay calificaciones

- Historia de La Ciencia, Filo:UBADocumento2 páginasHistoria de La Ciencia, Filo:UBAMaster of ShadeAún no hay calificaciones

- ALVAREZ MIRANDA, Ernesto - Peru - El Derecho Constitucional...Documento13 páginasALVAREZ MIRANDA, Ernesto - Peru - El Derecho Constitucional...Danitza PonceAún no hay calificaciones

- Heidegger, Martín - Que Es FilosofiaDocumento25 páginasHeidegger, Martín - Que Es FilosofiaMaria Carolina AyramAún no hay calificaciones

- PDF Final PDFDocumento176 páginasPDF Final PDFtbpuerta2390Aún no hay calificaciones

- Reseña Nº7 - Esas Voces Que Nos Llegan Del Pasado, Philippe JoutardDocumento3 páginasReseña Nº7 - Esas Voces Que Nos Llegan Del Pasado, Philippe Joutardsergio0718100% (1)

- Linguistica Cartesiana PDFDocumento11 páginasLinguistica Cartesiana PDFDromedario CamelloAún no hay calificaciones

- Entrevista Al DR CarpinteroDocumento9 páginasEntrevista Al DR CarpinterododosanAún no hay calificaciones

- Telquelismos LatinoamericanosDocumento297 páginasTelquelismos Latinoamericanosfedegcortes100% (1)

- La Tela de La Araña #10Documento51 páginasLa Tela de La Araña #10La Tela de la Araña100% (1)

- El Mito Del Salvage. R BartraDocumento9 páginasEl Mito Del Salvage. R BartralaiadalmasesAún no hay calificaciones

- Ucm T27832palestinaDocumento869 páginasUcm T27832palestinaRooh ArtigasAún no hay calificaciones

- 3.5 ECHEVERRÍA. Los Cuatro ContextosDocumento8 páginas3.5 ECHEVERRÍA. Los Cuatro ContextosdarktaurusAún no hay calificaciones

- La Historia Del Pensamiento CientíficoDocumento2 páginasLa Historia Del Pensamiento CientíficoKimmu03Aún no hay calificaciones

- Ficha La Historia y Sus FuentesDocumento8 páginasFicha La Historia y Sus Fuentesbrianfer150% (1)

- Goya - La Aventura de La Historia, Diciembre 2011Documento7 páginasGoya - La Aventura de La Historia, Diciembre 2011galaxia2011Aún no hay calificaciones

- El Hombre Es El Actor de La HistoriaDocumento2 páginasEl Hombre Es El Actor de La HistoriaMary PeñaAún no hay calificaciones