Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Anisakis

Anisakis

Cargado por

Camila Marmolejo Vergara0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas7 páginasinforme

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoinforme

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas7 páginasAnisakis

Anisakis

Cargado por

Camila Marmolejo Vergarainforme

Copyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

ANISAKIS SIMPLEX

Los nematodos parásitos de animales marinos pueden hospedarse en

nuestra especie y provocar la enfermedad llamada anisakidosis son las

especies Anisakis simplex y Pseudoterranova decipiens, antes conocida

como Phocaneura decipiens, tal como revisan Natasha Hochberg y

Davidson Hamer, de la Universidad de Boston. La especie Anisakis

simplex fue descrita en 1845 por el zoólogo francés Félix Dujardin, como

parásito de tiburones, en su monumental obra Histoire naturelle des

helminthes ou Vers intestinaux. Anisakidosis es la enfermedad resultado

de la infección accidental con las fases larvarias de varios nematodos

que se encuentran en peces o cefalópodos marinos y que se ingieren

crudos o poco cocinados. Según la reunión de expertos celebrada en

1988, la anisakidosis es la enfermedad provocada por parásitos de la

familia Anisakidae, y anisakiosis es la enfermedad provocada por

parásitos del género Anisakis. Los nematodos se conocen vulgarmente

como gusanos redondos o gusanos cilíndricos debido a la forma

redondeada de su cuerpo en un corte transversal. Son organismos

esencialmente acuáticos, aunque aparecen también en ambientes

terrestres. Existen especies de vida libre, marinas, en el suelo, y

especies parásitas de plantas y animales, incluyendo el hombre. Son

agentes causales de enfermedades de transmisión por alimentos y

provocan enfermedades como la triquinosis, la filariasis y, entre otras

más, la anisakidosis. El número de especies que parasitan directamente

al hombre son un grupo muy pequeño en comparación al número total

de especies de nematodos.

El primer caso de anisakidosis documentado en la bibliografía científica

fue conocido en 1876 con un niño vomitando un gusano, pero la primera

descripción completa llegó en 1960, cuando Van Thiel, del Instituto de

Medicina Tropical de Leiden, en Holanda, identificó al parásito como un

nematodo cuya fase larvaria se localizó en el arenque, el bacalao, la

merluza y la caballa, y el adulto en el tiburón y la raya. El paciente de

Van Thiel lo había ingerido de arenque. También menciona en su

artículo otros diez casos, con parecidos síntomas y diagnosticados entre

1955 y 1959.

El primer caso de infección con anisakis en España lo publicó el equipo

de Juan José Arenal, en 1991, en el Hospital Pío Del Río Hortega de

Valladolid, en un varón de 41 años en el que no se pudo establecer

cómo se contagió con el nematodo.

Las infecciones con anisakis provocan síntomas en el tracto digestivo,

con dolores abdominales, incluso hay algún caso de apendicitis aguda,

y, además, reacciones alérgicas. En personas sensibles a estos

nematodos, pueden darse solo reacciones alérgicas sin molestias

digestivas. En España, se han descrito reacciones alérgicas a anisakis

en merluza, anchoa, bacalao, atún, sardina, sepia, caballa y gallo. Más

en concreto, en Vitoria-Gasteiz, se han encontrado reacciones alérgicas

después de consumir merluza cocinada o anchoas cocinadas o crudas,

y el equipo de Luis Fernández Corres ha diagnosticado 100 casos de

reacción alérgica, una cifra que destaca en la literatura médica sobre

este parásito.

De los, más o menos, 20000 casos de anisakidosis que se detectan

cada año en todo el mundo, más del 90% ocurren en el Japón, sobre

todo en hombres y en las zonas costeras. El 10% restante se

diagnosticó sobre todo en Europa y, en concreto, en Holanda, Reino

Unido, Alemania, Italia, Francia y España; y también en Asia, en Corea;

en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá; en los países del

Pacífico en Sudamérica; y en Nueva Zelanda. En resumen, en todos los

continentes y todos los océanos.

El aumento de casos en el reciente medio siglo, más en concreto en los

últimos veinte años y según la revisión, publicada en 2008, de Audicana

y Kennedy, del Hospital Santiago de Vitoria-Gasteiz y la Universidad de

Glasgow, respectivamente, se debe a que es una enfermedad mal

diagnosticada, con falta de información incluso en los ambientes

médicos y con buenos métodos de detección recientes. Y, también, por

la moda gastronómica de los últimos años de consumir pescado crudo o

poco cocinado según la tendencia culinaria creciente de no cocinarlo en

exceso. O, si se quiere, de no cocinarlo adecuadamente. Es indudable

que, a causa de la moda de la dieta mediterránea, ha crecido la

demanda de pescado por los consumidores. También se ha propuesto

un aumento reciente de la presencia de estos parásitos en las especies

de pescado que se comercializan.

En una revisión sobre parasitosis con anisakis en España, publicada en

2018, Zaida Herrador y su grupo, del Instituto de Salud Carlos III de

Madrid, revisan los datos de hospitalización desde 1977 a 2015, con un

total de 2471 ingresos con síntomas y diagnóstico de anisakidosis. Ya

en 2017 y con datos de 2013, Miguel Bao había colocado en cabeza de

número de casos a Cantabria seguida del País Vasco.

El grupo de Zaida Herrador detecta un aumento constante de casos en

los 19 años revisados y, además, con dos picos muy altos en 2002 y

2014. La media es de 2.93 casos por millón de habitantes, con la tasa

más alta en Madrid, con 9.17 casos por millón, seguida de Castilla-León

y La Rioja. En el País Vasco, la tasa es de 4.62 casos por millón de

habitantes. Los autores proponen que el número de enfermos no

diagnosticados por año en España está entre 10000 y 20000.

Se conoce como anisakidosis a la infección por cualquier miembro de la

familia Anisakidae y anisakiasis a la infección por algún gusano en

concreto del género Anisakis. Imagen: Wikimedia Commons

El contagio depende de la cultura de cada país respecto a la

alimentación con pescado. En el Japón son el sushi y el sashimi la

mayor fuente de pescado crudo, aunque los cocineros profesionales

detectan la infección con anisakis con rapidez. Pero hay peces y

cefalópodos que se consumen por particulares en sus domicilios y que

también pueden estar infectados. En Estados Unidos es el salmón, en

Holanda el arenque salado o ahumado, en Sudamérica es el ceviche y

en España, los boquerones.

Las especies marinas portadoras de anisakis y especies cercanas de

nematodos están en todos los mares del planeta. Como ejemplo para

comenzar a entender el problema sanitario que suponen estos

parásitos, nos sirve que, en un mercado de venta de pescado del Japón,

el 98% de la caballa o el 94% del bacalao lleva anisakis. En un mercado

en España, en Granada, el 39.4% de la caballa lleva anisakis. Parecidas

cifras se han encontrado en Escocia, Italia, Francia o Estados Unidos.

Más en concreto, en España se han encontrado larvas de anisakis en

más de 35 especies de pescado de consumo habitual. En merluza hay

anisakis en el 88% de los ejemplares; en bacaladilla, hasta el 85%; en

jurel, hasta el 60%, en anchoa es el 5.6%, y en sardina hasta el 9%. Hay

variantes curiosas cuya causa no se conoce y, así, según Adroher y sus

colegas, de la Universidad de Granada, en 1990 el 49.5% de las

caballas del Cantábrico tenían anisakis, el 36% de las del Atlántico y

solo el 6.3% de las caballas del Mediterráneo.

La mejor protección contra la anisakidosis es la educación del público

sobre el peligro de consumir pescado crudo o poco cocinado o si

proviene de pescado salado o ahumado. Sin embargo, tal como

escribe Ignacio Ferre, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de

Valencia, es difícil cambiar las costumbres alimentarias de países con

culturas de consumir pescado crudo, tal como ocurre, por ejemplo, con

el Japón, el Perú y el ceviche o España con los boquerones. Hay que

aplicar, en lo posible, las medidas de prevención que se pueda ya que,

en muchos lugares, el combustible para cocinar o el congelador son

lujos inalcanzables por ser países en desarrollo.

Y, también, hay que aplicar los métodos de destrucción de las larvas

en el pescado. Mueren si pasan por temperaturas superiores a 60ºC

durante más de un minuto, y mejor llegar a entre 5 y 10 minutos. El

pescado ahumado necesita que el proceso tenga una temperatura alta,

y el pescado en salazón debe alcanzar una concentración muy alta de

sal durante un tiempo largo. Con el microondas se debe cocinar a 74ºC

o más a potencia máxima más de dos minutos. Para el pescado que se

quiere consumir crudo, se debe congelar a -20ºC como poco durante 24

horas y, mejor, de dos a tres días y hasta siete días.

En general, preparar pescado con sal, secado, marinado, con vinagre o

ahumado hasta 40ºC, esteriliza otros patógenos pero no lo consigue con

el anisakis. Así, el grupo de Pilar Puente, de la Universidad

Complutense, detectó que la presencia de anisakis es mayor en los

consumidores habituales de pescado crudo o poco cocido que en los

que antes lo congelan y después lo cocinan.

La relación entre aumento de casos de anisakis y nuevas modas

culinarias se puede ilustrar con lo que menciona Oscar Caballero en su

historia cultural del mar. En 1965 y en París, se empezaron a servir en

los restaurantes filetes de salmón salteados solo 15 segundos por cada

lado. O también se empieza a conocer el carpaccio de lubina, es decir,

la lubina cruda. Caballero escribe que “el pescado crudo entra de

rondón en el restaurante un cuarto de siglo antes de que irrumpan

sashimis y luego ceviches” . Fue hacia 1970 cuando el restaurante

L’Arête, en Montparnasse, comenzó a servir su primer pescado “rosé à

l’arête”, con la carne rosada contra la espina. Es el pescado casi crudo,

es la nouvelle cuisine, la cocina que se impondrá en todo el mundo.

En España y a principios de los ochenta, José Carlos Capel reivindicaba

los asados “en rosa”, que venían de Francia, con la carne poco hecha y

la espina del pescado sonrosada, “una técnica que pretende respetar

las cualidades gastronómicas de los alimentos, evidenciando al mismo

tiempo su verdadera calidad, Una moda que se nos antoja definitiva,

porque representa el único método válido para conservar en toda su

pureza los impagables sabores del mar”. Es evidente que la nouvelle

cuisine ignora una de las más importantes funciones del fuego para

nuestra especie: esterilizar los alimentos durante el cocinado y eliminar

parásitos y, entre ellos, el anisakis y otros nematodos en el pescado.

Y, para terminar, unos ejemplos de estos cambios culinarios. En 1930 y

en el restaurante Amparo cocinaban la merluza durante media hora. En

1973, en la Sociedad Beztartxo de Villarreal de Urretxua lo hacían en 45

minutos. Pero en 1976, Ana María Calera recomienda quince minutos, y

Arguiñano en 1996 recomienda 10-12 minutos, pero Arzak lo pone en 6

minutos, y en 2018 y en Internet, la compañía de alimentación

Pescanova recomienda cuatro minutos. En 90 años hemos pasado de

media hora a 4 minutos.

También podría gustarte

- 2019 - Informe 2 - Centro Clinico MilitarDocumento44 páginas2019 - Informe 2 - Centro Clinico MilitarCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Laboratorio N2 Convección Libre-Natural y Forzada en Superficie Vertical Plana PDFDocumento12 páginasLaboratorio N2 Convección Libre-Natural y Forzada en Superficie Vertical Plana PDFCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Dime Qué Piensas y Te Diré Quién EresDocumento3 páginasDime Qué Piensas y Te Diré Quién EresIsaNavasPalomarAún no hay calificaciones

- Disertacion Lab 4Documento1 páginaDisertacion Lab 4Camila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Evaporador ResumenDocumento3 páginasEvaporador ResumenCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Cromatografia 2Documento23 páginasCromatografia 2Camila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Informe Secado Final PDFDocumento22 páginasInforme Secado Final PDFCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Cinetica QuimicaDocumento19 páginasCinetica QuimicaCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Materia p3 PDFDocumento137 páginasMateria p3 PDFCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Cromatografia 1Documento17 páginasCromatografia 1Camila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Control T de Calor 27-07Documento5 páginasControl T de Calor 27-07Camila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Configuracion ElectronicaDocumento29 páginasConfiguracion ElectronicaCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- Guia de Ejercicio Por HacerDocumento2 páginasGuia de Ejercicio Por HacerCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

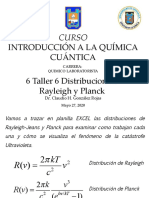

- 7 Taller 6 Distribucion Rayleigh y PlanckDocumento5 páginas7 Taller 6 Distribucion Rayleigh y PlanckCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- InformeDocumento12 páginasInformeCamila Marmolejo VergaraAún no hay calificaciones

- MasajeadorDocumento3 páginasMasajeadorLiler BARAJAS FRANCOAún no hay calificaciones

- Clasificación de Los Antibióticos Por Su Composición QuímicaDocumento3 páginasClasificación de Los Antibióticos Por Su Composición QuímicaMaria Calero100% (4)

- Contaminación Del Agua y Protocolo de Monitoreo de Calidad de AguaDocumento56 páginasContaminación Del Agua y Protocolo de Monitoreo de Calidad de AguaCesar Diaz MalaverAún no hay calificaciones

- Pileflebitis Upto DateDocumento15 páginasPileflebitis Upto DateMario AlbertoAún no hay calificaciones

- La RespiraciónDocumento25 páginasLa RespiraciónJorge DLAún no hay calificaciones

- Pediatria Tomo IV - Autores CubanosDocumento477 páginasPediatria Tomo IV - Autores CubanosEllys Macías Peralta100% (1)

- Actividad de Aprendizaje 4Documento6 páginasActividad de Aprendizaje 4Wanda Morales MejíaAún no hay calificaciones

- AUTISMODocumento1 páginaAUTISMOLuz Maria RamosAún no hay calificaciones

- 9 VmiDocumento32 páginas9 VmiLiz OteroAún no hay calificaciones

- Adolescencia-Depresión y SuicidioDocumento48 páginasAdolescencia-Depresión y Suicidiovir_casas100% (1)

- Copia de Diseño Sin TítuloDocumento3 páginasCopia de Diseño Sin Títuloaitanatey9Aún no hay calificaciones

- Organigrama de Patologia Del EstomagoDocumento1 páginaOrganigrama de Patologia Del EstomagoGloria HuamanAún no hay calificaciones

- Tema 1 Programación A Distancia UNACIES, Unes Nuevo Modelo PolicialDocumento1 páginaTema 1 Programación A Distancia UNACIES, Unes Nuevo Modelo PolicialWinder BernardAún no hay calificaciones

- Diferencia Entre Antídoto y AntagonistaDocumento26 páginasDiferencia Entre Antídoto y AntagonistaMoises Loayza SanchezAún no hay calificaciones

- 7 Bebidas para Limpiar Tu Hígado NaturalmenteDocumento9 páginas7 Bebidas para Limpiar Tu Hígado NaturalmenteEdgar Cayllahua Quispe100% (1)

- TesisDocumento87 páginasTesisLenín Banda CórdovaAún no hay calificaciones

- Terapia Electroconvulsiva OElectroplexiaDocumento25 páginasTerapia Electroconvulsiva OElectroplexiaLaner Jesus Ramirez SantosAún no hay calificaciones

- Carnes de AbastoDocumento15 páginasCarnes de Abastopachytapaz100% (1)

- Intensivo 1 P - Agua 2Documento46 páginasIntensivo 1 P - Agua 2RiverAún no hay calificaciones

- Dra Judith Maguiña RomeroDocumento75 páginasDra Judith Maguiña RomeroVanessa Santa Cruz YzquierdoAún no hay calificaciones

- Situaciones Significativas - 2019 FinalDocumento6 páginasSituaciones Significativas - 2019 FinalAmar La Educación Xiempre50% (2)

- Cultivo de ZapalloDocumento13 páginasCultivo de ZapalloSadam Caero SoriaAún no hay calificaciones

- ESTRATEGIAS de PAP 28-3-22Documento53 páginasESTRATEGIAS de PAP 28-3-22Guido Walter Vargas ApazaAún no hay calificaciones

- Anemia MieloptísicaDocumento4 páginasAnemia Mieloptísicaecko1606100% (3)

- Cardio Tablas de ResumenDocumento7 páginasCardio Tablas de ResumenAlondra CastilloAún no hay calificaciones

- Evidencia Producto Jeimmy VelaDocumento1 páginaEvidencia Producto Jeimmy VelaNatalia VelaAún no hay calificaciones

- Tutela Eutanacia 299062 FalloDocumento12 páginasTutela Eutanacia 299062 FalloKarem Montoya GallegoAún no hay calificaciones

- Examen CardiovascularDocumento36 páginasExamen CardiovascularGeralAún no hay calificaciones

- Protocolo de Bioseguridad Interrapidisimo LC 7Documento12 páginasProtocolo de Bioseguridad Interrapidisimo LC 7Martín barraganAún no hay calificaciones