Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional

Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional

Cargado por

MuzzylaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional

Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional

Cargado por

MuzzylaCopyright:

Formatos disponibles

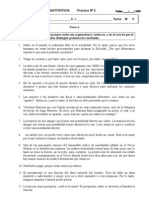

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Ferdinand de Saussure: un autor fundacional

(versin provisoria)

Carlos Hipogrosso

LICCOM FHCE -IPA

Es necesario ubicar, en primer lugar, al autor que nos ocupa en relacin al

sistema de pensamiento que lo explica.

Para ello, se proceder a dar una breve explicacin del concepto de paradigma tal

cual se entiende en las ciencias sociales.

En este sentido, entendemos paradigma como un modelo de interpretacin, una

forma de ver la realidad. Dicho modelo se traduce en determinados discursos que van

cambiando a partir de un momento dado hasta unificarse en una misma lnea interpretativa,

que no necesariamente aporta datos nuevos sino que, al menos, y esto es lo fundamental,

reordena los datos existentes en base a una nueva concepcin.

Se entiende, en general, que cuando un paradigma se impone como modelo

de interpretacin, las nuevas categoras bajo las cuales la realidad se intenta aprehender se

instalan en los discursos de las distintas disciplinas y ciencias. Asimismo, el marxismo

surge como un paradigma porque a partir de l aparecen determinadas categoras sobre la

realidad en lo que se refiere al modelo social y la economa.

Un paradigma, asimismo, se puede identificar con un nombre, nombre de

carcter descriptivo, que, generalmente, coincide con su dimensin ms relevante.

Para el caso del autor que se intenta explicar en este apartado, el concepto con

mayor fuerza explicativa es el de estructura, uno de los modos en que se presenta la

concepcin antipositivista que empieza a nacer a principios del siglo pasado.

Eugenio Coseriu, lingista de origen rumano, presenta en su libro Lecciones

de lingstica general dos captulos que, a los efectos de esta exposicin, pueden ser

aclaratorios de lo que se intenta exponer: el cap. II que lleva como nombre La ideologa

positivista en la lingstica y el III denominado El antipositivismo.

Si bien es verdad que este autor no pretende dar cuenta de lo que aqu se denomina

cambio de paradigma, el ordenamiento que propone en estos dos captulos puede ser

ilustrativo de lo que se quiere presentar en este primer apartado.

Coseriu, a travs de ocho principios, cuatro con los que ordena el pensamiento

positivista y cuatro con los que ordena el pensamiento antipositivista, no solo es capaz de

dar cuenta claramente que, por lo menos en los estudios del lenguaje, se produce un quiebre

significativo, sino que, asimismo, varios de los conceptos por l expuestos, emergen, sin

ninguna duda, en la teora lingstica de Ferdinand de Saussure.

Eugenio Coseriu presenta, adems, en el captulo III ya citado, lo que l ha elegido

llamar ideologa positivista. El concepto de ideologa, se opone, en el marco de su

explicacin, al de filosofa positivista. Su concepcin de ideologa apunta al hecho de que, a

su criterio, cuando los principios ordenadores de una concepcin filosfica pierden su

fuerza explicativa y se aplican de forma mecnica y sin mediacin crtica a todos los

Este trabajo no hubiera sido posible sin la constancia de Matas Ferrari, alumno mo en el IPA. Desgrab

mis clases y me cedi amablemente SU trabajo en formato electrnico

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

aspectos de la realidad, dichos principios se vuelven dogmticos. Trasmutan su fuerza

descriptiva en una red prescriptiva que inunda los discursos de manera dogmtica.

En este sentido, la interpretacin darwinista que en muchos casos hace el S. XIX del

cambio lingstico es, por ejemplo, para este autor, ideolgica en la medida en que se

iguala, sin crtica mediante, un hecho natural a uno social.

Los cuatro principios del positivismo segn Coseriu

1) Principio del individuo o del atomismo. Este principio se basa en la

generalizacin de los datos empricos. El proceso de generalizacin, dentro de una

ideologa positivista, es emprico-inductivo. Se pretende construir clases a partir de una

generalizacin de casos particulares. Dado que todos los hechos empricos son, por

definicin diferentes, el investigador positivista se puede ver frente al problema de no

sentirse capaz de arriesgar una teora: para el investigador positivista los datos nunca

son suficientes.

2) Principio de la substancia. Presupone que la identidad de un individuo o,

entre los individuos, est dada por su materialidad. Desde el punto de vista lingstico

esto presenta varios inconvenientes:

Represe en los siguientes ejemplos:

a) Voy por ese camino

b) Camino todos los das cuarenta cuadras

Desde el punto de vista material, tanto en su realizacin fnica como grfica, se

podra arriesgar que el camino del primer ejemplo no se diferencia en nada del segundo.

Se pierde fuerza explicativa en la medida en que, para cualquier hablante nativo del

espaol, el primero no funciona como el segundo.

3) Principio del evolucionismo. El evolucionismo supone que las clases de

hechos se consideran en su evolucin, y que esa evolucin est eventualmente

predeterminada. El positivismo se manifiesta en dos elementos: el concepto de

evolucin de raigambre darwinista y el de necesidad, propio de las ciencias fsicas.

Dadas determinadas causas, necesariamente se producirn ciertos efectos. Este

principio lleva a privilegiar la historia de una lengua en detrimento su descripcin.

4) Principio del naturalismo. Dado que las clases de hechos se reducen al tipo

de hechos naturales, estos se pueden explicar por un conjunto de leyes. De esta forma,

los hechos de carcter social se podran prever y calcular al modo de los

acontecimientos fsicos. En los estudios del lenguaje surgen un conjunto de metforas

biologicistas con fuerte carcter explicativo dentro del modelo: lenguas madres,

familias de lenguas, lenguas muertas, etc.

Los cuatro principios del antipositivismo

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

1)

Al principio del atomismo, la concepcin antipositivista le opondra

fundamentalmente dos elementos:

a)

la universalidad del individuo: todo individuo es capaz de

manifestar no solo su individualidad sino su universalidad. No es necesario

una muestra emprica exhaustiva de individuos. Aprehender el primer hecho,

comprenderlo, supone comprender hechos similares. Esto permite al

investigador arriesgar teoras antes del dato (en forma de hiptesis), durante

la observacin del dato (correccin de las hiptesis) y al final de la

recoleccin de los datos.

b)

el sistema de hechos o el contexto: los hechos son

aprehendidos en su contexto y se explican por el sistema del cual forman

parte.

2)

Al principio de la sustancia se le opone el de la forma y la funcin.

Los hechos deben ser explicados por su forma y su funcin. De esta manera, dos

hechos que pueden tener sustancias idnticas pueden representar formas o funciones

diferentes (en este sentido cfr. camino en a) y en b), uno es un sustantivo y otro

un verbo) y dos hechos materialmente distintos pueden estar cumpliendo la misma

funcin y por tanto los declaramos idnticos. En lingstica, podemos arriesgar que

el segmento i- de irrepetible es idntico al segmento in- de inseguro en la medida

en que i- cumple la misma funcin en irrepetible que in- en inseguro. Este concepto

es de capital importancia en la teora del valor de F. de Saussure.

3)

Al principio del evolucionismo se le opone el de la esencialidad

esttica, es decir, los hechos presenta su esencialidad en un momento determinado.

Dos comentarios al respecto. En primer lugar, se entiende que un hecho no se puede

aprehender mientras cambia, lo que se puede observar es el cambio mismo. En

segundo lugar, cuando un hecho cambia, todo el juego de relaciones que le ataan,

cambian con l. Esta concepcin privilegiar tanto el concepto de estructura, como

el de descripcin sincrnica.

4)

Por ltimo, al principio del naturalismo se le opondr el principio de

la cultura. Coseriu entiende que los hechos de la cultura no se comportan como los

de la naturaleza. Frente a la necesidad de los hechos de la naturaleza, se opone la

libertad de los hombres. Es decir, sometidos a las mismas causas, los

acontecimientos humanos pueden estar orientados a distintos fines. Se opone

fuertemente la causalidad a la finalidad, es decir, los hechos no ocurren solamente

por algo, sino para algo.

Agreguemos a estos cuatro puntos que intentan dar cuenta de dos visiones diferentes

un comentario del argentino Eliseo Vern. Este autor en su libro La semiosis social,

presenta a Saussure como un autor fundacional. En este sentido, podemos afirmar que en

el Curso de lingstica general ambos paradigma, el positivista y el antipositivista estn en

conflicto. Esta es una de las causas de que su lectura se vuelva compleja.

Vern, a grandes rasgos, presenta dos posibles lecturas del Curso.

a) llama lectura en produccin a la que se define a partir de las circunstancias

que hicieron posible la aparicin de una obra.

X

3

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

b) propone como la lectura en recepcin, al conjunto de interpretaciones que

a dicha obra se le asignan luego de editada.

X

En este sentido, el Curso de lingstica general, ledo en produccin, es altamente

positivista. Sin embargo, ledo en recepcin, la lingstica del S. XX lo ha elevado al

libro fundacional del estructuralismo. En el fondo, ambas concepciones estn en pugna en

su desarrollo.

Si consideramos, adems, que lo que conocemos como la Vulgata, es decir, lo que

sus alumnos publicaron de sus clases, su lectura se vuelve ms compleja. En efecto, este

libro es el resultado de los apuntes de clase de tres cursos consecutivos que Saussure dicta

en Ginebra. En ellos, el autor va reformulando los conceptos. Si bien, podemos asegurar

que su proyecto terico est bien definido, los pasajes elegidos por los editores muchas

veces entran en conflicto y dan cuenta de un hombre que, extremando su razonamiento,

rompe con las concepciones de su poca.

Lo que sigue es un comentario de los captulos ms relevantes de este libro. Dichos

captulos son los que mejor dan cuenta de lo que se ha dado en llamar el Saussure pblico,

es decir lo que generalmente recogen los manuales de lingstica ms relevantes.

CAPTULO II DE LA INTRODUCCIN DEL

CURSO DE LINGSTICA GENERAL

MATERIA Y TAREA DE LA LINGSTICA.

SUS RELACIONES CON LAS CIENCIAS CONEXAS

La materia de la lingstica est constituida en primer lugar por todas las

manifestaciones del lenguaje humano, ya que se trate de pueblos salvajes o de naciones

civilizadas, de pocas arcaicas, clsicas o de decadencia, teniendo en cuenta, en cada

perodo, no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de

expresin. Y algo ms an: como el lenguaje no est las ms veces al alcance de la

observacin, el lingista deber tener en cuenta los textos escritos, ya que son los nicos

medios que nos permiten conocer los idiomas pretritos o distantes.

Si bien as fuentes de este captulo provienen del tercer curso que dict Saussure, lo

que supone que el proyecto terico del autor est bien avanzado se manifiestan ciertas

imprecisiones que, ms adelante sern salvadas. Por ejemplo, la distincin entre lenguaje y

lengua no cobra en esta presentacin mayor relevancia.

Por otra parte, este captulo remite de manera necesaria al siguiente: Objeto de la

lingstica. En efecto, bajo la concepcin positivista materia y objeto se definen uno

en relacin con el otro. La materia constituye la realidad inordenada, lo que Saussure va a

entender como el lenguaje mientras que el objeto se define como el elemento ordenado y

homogneo que permite clasificar y estudiar la materia.

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Saussure comienza presentando sus discrepancias con los estudios

tradicionales del lenguaje, en particular con la gramtica normativa particularmente

prescriptiva. Al autor le interesa, en cambio, describir cmo realmente habla la gente.

El hablar correcto es una manifestacin ms de la materia sujeta a estudio. Por otro

lado esta correccin idiomtica tiene, en el S. XIX como modelo la escritura. En efecto,

los textos son modelos a imitar, incluso en la comunicacin oral.

Lo que aqu se plantea es un objetivo que, de alguna manera, replantea la cuestin:

qu es lo que realmente dice la gente? Circunscribir los estudios del lenguaje a la escritura

es dejar de lado una gran cantidad de aquello que constituye la materia.

Su intencin es privilegiar la oralidad en la medida que la supone ms representativa

de todas las manifestaciones del lenguaje humano. Sin embargo, la escritura no se descarta

de forma definitiva. Esta se constituye en documento de pocas precedentes. En efecto, la

tradicin filolgica de la que proviene este autor, da cuenta de cmo, a travs de textos

escritos, podemos deducir formas de hablar de otras pocas. Baste pensar que sera

imposible sin ellos deducir la existencia de un latn hablado (vulgar) distinto del latn culto.

Las cartas personales en donde giros coloquiales se ponen de manifiesto, los

graffitis descubiertos en antiguas ciudades, las listas de palabras mal empleadas por el

vulgo, permiten reconstruir un proceso histrico que de otra forma nos sera vedado.

Nosotros contamos con otros instrumentos, grabaciones, pelculas, etc. Sin embargo, la

escritura ha sido siempre, y lo es todava, una fuente relevante de formas de hablar de

pocas pasadas. Tmese en cuenta, entonces, que la escritura, no es un punto central en su

teora, solo importa como medio de acceso a una oralidad olvidada.

Son tres los puntos de los que, a su criterio, se debe ocupar la lingstica:

a) Hacer la descripcin y la historia de todas las lenguas de que pueda

ocuparse, lo cual equivale a hacer la historia de las familias de lenguas y a reconstruir

en lo posible las lenguas madres de cada familia

b) Buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en

todas las lenguas, y sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los

fenmenos particulares de la historia

c) Deslindarse y definirse ella misma

Respecto de a) se puede apuntar que ya se perfila una de las grandes dicotomas

saussurianas. En efecto descripcin e historia van a ser reformuladas en el libro como

sincrona y diacrona (cronos del griego, tiempo): un estudio en donde la variable tiempo

es anulada y un estudio del lenguaje a travs del tiempo.

Descripcin

Sincrona

Historia

Diacrona

Estos estudios son ambos necesarios pero distintos. De hecho, un estado sincrnico

se explica por una determinada evolucin diacrnica. Un estudio sincrnico es el estudio de

una lengua en un momento dado, y un estudio diacrnico es el estudio de la evolucin de

una lengua.

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Sin embargo, es posible estudiar el funcionamiento de una lengua sin considerar su

historia y es posible estudiar la historia de una lengua sin detenernos en cada uno de sus

estados sincrnicos. En definitiva, como se apreciar ms tarde, ambos estudios dan

nacimiento, en sentido estricto, a dos ciencias. Si bien estas ciencias son complementarias,

tanto sus objetos como sus mtodos, sern diferentes.

El aspecto ms relevante, sin embargo, ser el de la lingstica sincrnica.

Respecto del estudio diacrnico los aportes de este autor son menos relevantes. En este

punto, no parece apartarse mucho de la tradicin del S. XIX.

Respecto de b), son dos las fuerzas que actan de manera universal (es decir en

todas las lenguas) y de manera permanente: el tiempo y la coercin social. Constituyen las

condiciones necesarias para que una lengua sea una lengua. De ellas se explican la

historicidad, la arbitrariedad, la mutabilidad y la inmutabilidad. El resto es un postulado que

lo acerca a las posiciones fisicistas de los neogramticos, sus maestros. En efecto, las

ciencias fsicas intentan sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los

fenmenos particulares. Saussure va a intentar este cometido en la parte que dedica a la

lingstica diacrnica. Sin embargo, a los efectos de este curso dicho inters no nos resulta

relevante.

Respecto de c), el punto ms escueto en su formulacin, se desarrolla en todo el

resto del captulo y, a nuestro criterio, en gran parte del Curso. En efecto, su decisin es

fundacional. Fundar una ciencia supone, en principio, hacerse cargo de un aspecto del que

otras ciencias no se han ocupado hasta ahora.

Muchas son, a su juicio, las ciencias que de una u otra forma estudian el lenguaje

(fisiologa, psicologa, etc.), por lo que l se plantea el problema de la pertinencia. Es decir,

habiendo tantas ciencias que estudian el lenguaje, qu sentido tiene la existencia de una

nueva? La suya, es una necesidad de tipo epistemolgico.

El linde es, entonces, la clave: los lmites de esta nueva ciencia estn marcados, por

decirlo de alguna manera, por ciencias ya existentes.

La lingstica tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias, unas que le dan

datos, otras que se los toman. Los lmites que la separan de ellas no siempre se ven con

claridad. Por ejemplo, la lingstica tiene que diferenciarse cuidadosamente de la etnografa

y de la prehistoria, donde el lenguaje no interviene ms que a ttulo de documento; tiene

que distinguirse tambin de la antropologa, que no estudia al hombre ms que desde el

punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social. Pero tendremos

entonces que incorporarla a la sociologa? Qu relaciones existen entre la lingstica y la

psicologa social? En el fondo, todo es psicolgico en la lengua, incluso sus

manifestaciones materiales y mecnicas, como los cambios fonticos; y puesto que la

lingstica suministra a la psicologa social tan preciosos datos, no formar parte de ella?

Estas son cuestiones que aqu no hacemos ms que indicar para volver a tomarlas luego.

Los estudios del lenguaje necesitan, por una parte, de ciertas ciencias y, por otra,

hacen aportes a otras.

Algunos ejemplos intentarn dar cuenta de este fenmeno.

El lingista, por ejemplo, reconoce que hay un cambio de sonido entre pala y

bala, y que tiene consecuencias en su significado. En qu consiste dicha diferencia? Los

sonidos /p/ y /b/ son diferentes porque en uno las cuerdas vocales vibran y en el otro no. Es

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

el fisilogo quien proporciona este dato al estudioso del lenguaje. En este sentido se puede

decir que la lingstica toma de otras ciencias.

Por otra parte, los estudios del lenguaje tambin aportan datos a otras ciencias. Por

ejemplo, es un dato relevante el que un texto aporta a la historia. La historia requiere de los

estudios del lenguaje para dar cuenta de la autenticidad de una posible fecha, de la

interpretacin semntica, de las posibles lecturas de un documento.

El hecho de que los estudios del lenguaje estn tan relacionados con otras ciencias

no hace otra cosa que requerir, de una vez por todas, su especificidad.

Saussure comienza a dar cuenta de dicha especificidad en el hecho de que el

lenguaje (ms adelante la lengua) es un hecho social. La convencin social va a ser, para el

autor, un hecho esencial.

Su mecanismo de anlisis le lleva a preguntarse por el hecho de que si lo social es

definitorio, la lingstica, no debera formar, entonces, parte integrante de la sociologa y

qu relacin tiene la misma con la psicologa social?

Dos precisiones al respecto. La primera, tiene que ver con el hecho de que Saussure

necesita deslindar la lingstica de la sociologa en la medida de que solo as, se justificara

como ciencia autnoma. La segunda, tiene que ver con un concepto que Saussure va

trabajar en todo el Curso: su inters no radica en lo psicolgico individual, aquello que nos

hace totalmente diferentes. Su inters va a estar en aspectos psicolgicos (lingsticos) que

tenemos en comn, es decir aquello que podemos definir, en algn sentido, como social.

Aunque esta cuestin no parece resolverse del todo en este captulo, apuntemos aqu

algunas cosas. Frente a la pregunta debe la lingstica formar parte de la sociologa?, la

respuesta es no. No debe formar parte de la sociologa porque esta toma de las instituciones

lo que tienen en comn y deja de lado lo que tienen de particular. La sociologa no puede

dar cuenta, segn Saussure, de la especificidad que hara del lenguaje la materia de una

ciencia nueva.

La psicologa social, por su parte, remite a los aspectos colectivos de orden

psicolgico, del cual, el lenguaje es solo uno. Esto le permitir, ms adelante, proponer a la

psicologa social como la ciencia marco dentro de la cual se insertara la lingstica.

En efecto, de lo psicolgico, lo nico que le interesa a Saussure es el aspecto social

internalizado. En este sentido, para l hasta las manifestaciones materiales del lenguaje (los

sonidos, por ejemplo) son nada ms que la posibilidad de confrontar lo que de comn

tenemos con el otro.

Comienza entonces el verdadero proyecto terico de Saussure: la lengua es forma y

no sustancia. Todos emitimos sonidos diferentes porque tenemos voces diferentes. Uno de

los problemas ms profundos en la teora saussuriana es la irrelevancia fnica. Las

consecuencias de este hecho solo se harn totalmente evidentes en la teora del valor.

Tres cosas ms deberan sealarse de este captulo, una a modo de resumen y dos a

modo de conclusin:

1)

es imprescindible fundar una ciencia nueva, la lingstica, porque las

ciencias que actualmente estudian el lenguaje, no lo estudian en s mismo

sino a propsito de otra cosa. El lenguaje no ha manifestado, por lo tanto,

en el campo cientfico, su verdadera naturaleza.

2)

la lingstica no es solo una ciencia nueva, es tambin una ciencia til.

Todo aquel que trabaja con textos debe comprender su verdadera

naturaleza. Los textos estn hechos de palabras. Comprender cmo

FERDINAND DE SAUSSURE

3)

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

funcionan las palabras, qu velan y qu descubren, nos permitir una

nueva forma de abordar los textos.

el lenguaje es materia opinable. Todo el mundo habla sobre el lenguaje

pero nadie sabe cmo funciona. Por ser materia opinable, el lenguaje se

carga de prejuicios. La lingstica permitir dar cuenta de dichos

prejuicios y, a partir de ellos, definir los aspectos ms relevantes que,

como ciencia, deber esclarecer.

CAPTULO III DE LA INTRODUCCIN DEL

CURSO DE LINGSTICA GENERAL

1. LA LENGUA; SU DEFINICIN

Cul es el objeto a la vez integral y concreto de la lingstica? La cuestin es

particularmente difcil; ya veremos luego por qu; limitmonos ahora a hacer comprender

esa dificultad.

El captulo comienza en el prrafo titulado: La lengua; su definicin. Ya

sabemos con esto que el objeto de la lingstica va a ser la lengua. Comienza as

plantendose Saussure una serie de problemas previos que le permitirn abordar el objeto.

Partiremos de dos adjetivos para nada irrelevantes en la pregunta que inaugura este

captulo: integral y concreto.

A primera vista, la necesidad de proponer un objeto concreto parece casi

irrelevante. Es decir, si entendemos que un objeto supone una construccin del terico, un

punto de vista desde el cual se construye y se aborda una ciencia, su posibilidad de

concrecin es casi imposible.

Quizs podamos explicar mejor esta formulacin recurriendo al marco histrico en

el que la teora se est formulando. Los neogramticos, en tanto epgonos del positivismo,

rehuyen las explicaciones filosficas, y Saussure, como dijimos, es un neogramtico. Lo

abstracto para un positivista es sinnimo de irreal en tanto que se desprende del dato

puramente fsico, la abstraccin y la metafsica se confunden.

A pesar de que en su intento de definir a la lengua no pueda escapar del grado de

abstraccin que toda generalidad requiere, Saussure, intentar justificar la concretud de la

lengua. Esto ocurre en dos sentidos. Por un lado, si se puede mostrar que los hablantes

hacen un uso de la lengua para hablar1, su existencia queda demostrada y su calidad de

abstracta negada. Por otro, el lingista puede describirla y definirla2, y esto da cuenta,

tambin, de su existencia real.

Fijar y definir el objeto supone un movimiento relevante: es la piedra sobre la que se

construye toda la teora; es un principio ordenador para la ciencia.

No menos relevante resulta el otro adjetivo en el que se ha reparado: integral. En

tanto principio ordenador, dicho objeto permitir integrar aquellos elementos del lenguaje

que, en principio quedan fuera. El objeto ordena la materia y la integra a una ciencia, puede

ser abarcada, clasificada, estudiada. Lo inordenado adquiere sentido.

1

2

Ms adelante, como se ver, el autor dir que la lengua es el instrumento del habla.

Observarla?

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar

en seguida desde diferentes puntos de vista. No es as en la lingstica. Alguien pronuncia

la palabra espaola desnudo: un observador superficial se sentir tentado de ver en ella un

objeto lingstico concreto; pero un examen ms atento har ver en ella sucesivamente tres

o cuatro cosas perfectamente diferentes, segn la manera de considerarla: como sonido,

como expresin de una idea, como correspondencia del latn (dis) nudum, etc.

Esta formulacin aparentemente plantea una diferencia entre las ciencias fsicas y

las ciencias sociales. Las primeras trabajan con objetos dados de antemano. Para el autor,

el dato fsico se impone. Sin embargo, lo nico que trasluce esta observacin es un

prejuicio fisicista. En realidad, el dato fsico tampoco es abordado tal cual es, las distintas

ciencias de la naturaleza construyen distintos objetos a partir de la misma materia. La

posicin del autor, no deja de mostrar su lado positivsta.

Reparemos, sin embargo, en las apreciaciones sobre el lenguaje.

Saussure parte de un ejemplo que le permitir mostrar la heterogeneidad del

lenguaje. Las distintas posibilidades que presenta la palabra desnudo: entendida en tanto

conjunto de sonidos, como representacin de una idea y mirada desde una perspectiva

histrica.

Estas miradas suponen la posibilidad de abordar un punto de vista que merezca

ms atencin que otros. Esta decisin no es inocente, supone un anclaje epistemolgico.

Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se dira que es el punto de vista el

que crea el objeto, y, adems, nada nos dice de antemano que una de esas maneras de

considerar el hecho en cuestin sea anterior o superior a las otras.

De las palabras citada, dos cosas se deben destacar. En primer lugar, el punto

de vista crea el objeto de estudio. Lo que l llama punto de vista es un mtodo de

abordaje. En segundo lugar, l admite tambin que el objeto de estudio es un constructo

terico del investigador. Esto supone un mtodo que permita deslindar3 esta ciencias de las

otras.

Por otro lado, sea cual sea el punto de vista adoptado, el fenmeno lingstico

presenta perpetuamente dos caras que se corresponden, sin que la una valga ms que

gracias a la otra. Por ejemplo:

Para poder deslindar esta ciencia, Saussure va a recurrir a un mtodo de anlisis que

la bibliografa ha consignado como las famosas dicotomas saussurianas. Quizs tengamos

que reformular esta expresin y admitir un mtodo explicativo basado en dos principios: la

oposicin y la complementariedad.

Los editores evidencian la fuerza explicativa de esta metodologa a travs de

algunos ejemplos.

1 Las slabas que se articulan son impresiones acsticas percibidas por el odo,

pero los sonidos no existiran sin los rganos vocales; as una n no existe ms que por la

correspondencia de estos aspectos. No se puede, pues, reducir la lengua al sonido, ni

separar el sonido de la articulacin bucal; a la recproca, no se pueden definir los

movimientos de los rganos vocales si se hace abstraccin de la impresin acstica.

Cap. II de la Introduccin

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Es importante no perder de vista el objetivo del ejemplo, que es demostrar la

existencia de la oposicin y la complementariedad actuando juntas. Un primer problema

que plantea este ejemplo es que Saussure habla por un lado de sonidos y por otro de

impresiones acsticas. Aqu aparece un conjunto de presupuestos: cuando la lingstica

define un sonido, no se trata de cualquier sonido que emite un ser humano, que en teora

son infinitos, slo cobran importancia aquellos que tienen relevancia en una instancia de

comunicacin, en la conformacin del sentido, en el reconocimiento de una lengua

particular. Por ejemplo, un lingista que defina el sonido /p/ en oposicin al /b/ va a decir

que ambos son consonnticos, orales (porque el aire sale por la boca), oclusivos (hay un

cierre en alguna parte del conducto) y bilabiales (la oclusin se produce en los labios). Sin

embargo, una diferencia es relevante en el espaol: en la produccin de uno (/b/), las

cuerdas vocales vibran y en la produccin del otro, no.

El estudioso es capaz de observar que el rasgo de sonoridad es lingsticamente

relevante, en este caso, porque su presencia o su ausencia supone un cambio de significado

(cf. /poka/ poca con /boka/ boca).

No obstante, aunque en determinados contextos la sonoridad es relevante, en otros

no lo es. Un hispanohablante entiende lo mismo si la realizacin de apto es tanto /abto/

como /apto/. Aqu se dice que la oposicin cae.

Al lingista le interesa definir esa oposicin (la de /p/ y /b/) cuando es

lingsticamente pertinente, cuando guarda alguna relacin con el significado.

Pero lo relevante es que, desde la mirada de Saussure, resulta imposible explicar el

sonido (ms adelante las impresiones acsticas) sin los movimientos articulatorios

necesarios para que se produzcan, como tambin es imposible, considerar dichos sonidos

sin tener en cuenta los movimientos necesarios para producierlos. Lo articulatorio es un

hecho fisiolgico, lo acstico es un hecho fsico, y, sin embargo uno se explica por el otro

(oposicin y complementariedad: son distintos pero complementarios).

2 Pero admitamos que el sonido sea una cosa simple: es el sonido el que hace al

lenguaje? No; no es ms que el instrumento del pensamiento y no existe por s mismo. Aqu

surge una nueva y formidable correspondencia: el sonido, unidad compleja acstico-vocal,

forma a su vez con la idea una unidad compleja, fisiolgica y mental:

Este pasaje introduce la dicotoma significante y significado, una de las ms

relevantes en el Curso de lingstica general y que tendr un abordaje central en los

captulos referentes al signo

Uno de los aspectos ms relevantes e innovadores de su proyecto terico consiste en

tratar de demostrar la poca relevancia del sonido. En efecto, su teora propone una suerte de

desustancializacin de la lengua: La lengua es forma y no sustancia afirmar ms adelante.

Para pensar que es uno de los aspectos ms innovadores baste pensar en el concepto

de buena pronunciacin con el que tanto se insiste en las clases de lengua extranjera.

Sin embargo, el sonido por s solo no es nada. En efecto, como lo propone el autor,

si escuchamos hablar a dos personas en una lengua que no conocemos, omos los sonidos y

no accedemos a los significados. Es ms, si lo pensamos con detenimiento, los sonidos que

omos no son para nosotros fcilmente discriminables. Y esto no ocurre porque tengamos

algn defecto fisiolgico. Simplemente somos incapaces de discriminar dnde empieza y

dnde termina cada palabra. No reconocemos unidades y somos incapaces de aislarlas.

10

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Esto que se presenta como normal para una lengua extranjera que desconocemos,

tambin tiene consecuencias en nuestra propia lengua. En efecto, si se escucha, en forma

descontextualizada la secuencia alaimpedida, cmo se la puede interpretar?

Dos posibilidades nos asigna la lengua, es decir, el espaol:

1) a la impedida

2) ala impedida

3) No es posible la segmentacin al-aim-ped-ida, por ejemplo.

La secuencia de sonidos solo es interpretable en relacin con significados ya dados

por la lengua. El espaol tiene determinadas reglas de significado que hacen que, de todos

los contextos que se busquen, haya slo dos formas de segmentacin en el caso anterior.

Para cualquier contexto, la lengua me permitir acceder o bien a 1) o bien a 2) pero nunca a

3).

Nuevamente oposicin y complementariedad: los sonidos son interpretados cuando

hay significados asignables y a dichos significados accedemos gracias a los sonidos.

Sonidos y significados se oponen (son distintos) pero se complementan (uno no es nada sin

el otro).

3 El lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir el

uno sin el otro. Por ltimo:

En esta exposicin de su mtodo, Saussure introduce, tambin otra de sus

dicotomas: la de lengua y habla; la lengua es lo social mientras que el habla es lo

individual.

Los hablantes tienen determinadas convenciones sociales, hablan con las mismas

reglas, y por ms creativos que sean, cualquiera se va a dar a entender porque dicha

creatividad la va a usar, practicar o ejercer con las mismas reglas que los dems. Por ello,

ms all de lo individual est lo social.

Si un oyente entiende lo que un hablante produce es porque ambos comparten las

mismas unidades y las mismas regalas, es decir, si el oyente no lo produjo antes es porque

simplemente no se le ocurri o no tuvo oportunidad, pero podra haberlo hecho y por eso lo

entiende. Lo individual se explica por lo social, y lo social supone lo individual (oposicin

y complementariedad).

4 En cada instante el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una

evolucin; en cada momento es una institucin actual y un producto del pasado. Parece a

primera vista muy sencillo distinguir entre el sistema y su historia, entre lo que es y lo que

ha sido; en realidad, la relacin que une esas dos cosas es tan estrecha que es difcil

separarlas. Sera la cuestin ms sencilla si se considerara el fenmeno lingstico en sus

orgenes, si, por ejemplo, se comenzara por estudiar el lenguaje de los nios? No, pues es

una idea enteramente falsa esa de creer que en materia de lenguaje el problema de los

orgenes difiere del de las condiciones permanentes. No hay manera de salir del crculo.

(el destacado es nuestro)

He aqu una nueva dualidad: sincrona y diacrona.

11

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Respecto de este punto, dos palabras presentan gran relevancia: sistema e

institucin. La palabra sistema implica que en el lenguaje hay determinadas unidades

que todos usamos y que las combinamos de acuerdo a determinadas reglas.

En relacin al punto anterior, independientemente de que todos realicemos distintos

sonidos ya que nuestra constitucin fsica es diferente (tenemos distintas bocas, distintas

lenguas, distintas narices, etc.) las unidades y las reglas a las que estamos sujetos son las

mismas, el sistema es el mismo.

Un ejemplo puede dar cuenta de la solidaridad que suponen los conceptos de

sistema e institucin.

En el espaol existen cuatro artculos determinantes y en el ingls solamente uno.

Esto es relevante porque en el espaol hay una distincin de gnero en los sustantivos. Esta

distincin de gnero me determina ciertas reglas para el espaol. Dicha distincin en el

ingls no existe, no es pertinente. La distincin en el ingls la tengo en el sustantivo

(boy/boys), pero la de gnero, como dijimos, no tiene pertinencia. Esto se hace evidente en

el determinante.

EL

LA

LOS

LAS

THE

Las reglas del espaol no son ni mejores ni peores que las del ingls, son distintas.

El espaol tiene una historia que gener determinadas reglas para la actual sincrona y el

ingls tiene otra historia que gener otras reglas.

Es ms, puedo describir el espaol, sus reglas, sin hacer referencia a la historia que

las gener. Puedo tambin estudiar esa historia sin describir exhaustivamente cada estadio

del espaol. Es decir: historia (diacrona) y sistema establecido (sincrona) son

aprehensibles en forma independiente. Sin embargo, es completamente comprensible que

esta sincrona depende de una historia que la gener. Otra vez oposicin y

complementariedad, son cosas distintas, pero una no se entiende sin la otra.

Destaquemos de este 4 punto:

Sistema establecido e institucin actual son dos aspectos de una misma

realidad. Cuando se insiste en hablar de sistema el foco de atencin son las reglas; cuando

se insiste en la institucin, la carga est en el aspecto coercitivo que tienen dichas reglas.

Una institucin es algo que se impone. En definitiva, el sistema es una institucin que se

impone, o, si se quiere, la lengua es una institucin que nos impone un sistema: estn estas

reglas y no otras. Ms adelante Saussure se va a postular este problema de la arbitrariedad

como una consecuencia de la historicidad: la lengua es arbitraria porque es histrica.

El prrafo se cierra con una reflexin sobre el origen y la adquisicin del lenguaje.

Desde una perspectiva saussuriana, remontarnos al lenguaje infantil, por ejemplo, no

soluciona nada. En efecto, cuando se admite que un nio habla (por ms simple que

dicho lenguaje parezca), las oposiciones planteadas por el autor, ya estn dadas. Los

sonidos que se emiten son inteligibles por determinadas articulaciones que los hicieron

posibles, tienen relacin con significados y los significados son vehiculizados por esos

12

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

sonidos, dichos significados son el resultado de una convencin social que se le impuso y

esa convencin social tiene su historia peculiar, la historia de la lengua en la que empez a

hablar y que se le impone.

As, pues, de cualquier lado que se mire la cuestin, en ninguna parte se nos

ofrece entero el objeto de la lingstica. Por todas partes topamos con este dilema: o bien

nos aplicamos a un solo lado de cada problema, con el consiguiente riesgo de no percibir

las dualidades arriba sealadas, o bien, si estudiamos el lenguaje por muchos lados a la vez,

el objeto de la lingstica se nos aparece como un montn confuso de cosas heterogneas y

sin trabazn. Cuando se procede as es cuando se abre la puerta a muchas ciencias

psicologa, antropologa, gramtica, normativa, filologa, etc.-, que nosotros separamos

distintamente de la lingstica, pero que, a favor de un mtodo incorrecto, podran reclamar

el lenguaje como uno de sus objetos.

He aqu el problema epistemolgico: o estudiar esta complejidad en su conjunto y

fracasar en el intento de deslindar la lingstica de otras ciencias o abordar uno de estos

aspectos, el ms relevante, el que haga del estudio del lenguaje un hecho cientfico, una

decisin relevante.

A nuestro parecer, no hay ms que una solucin para todas estas dificultades: hay

que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como norma

de todas las otras manifestaciones del lenguaje. En efecto, entre tantas dualidades, la

lengua parece ser lo nico susceptible de definicin autnoma y es la que da un punto de

apoyo satisfactorio para el espritu.

Para interpretar este prrafo hay que recordar lo planteado hasta el momento. En

primer lugar, hay varios aspectos en el estudio del lenguaje y esto supone plantearse qu

aspecto privilegiar para dar sentido, orden a lo que se nos presenta como inordinado: el

elenguaje. Como se ha dicho, a simple vista estn en juego aspectos psicolgicos,

sociolgicos, fsicos, etc.

Para abordar este problema, aunque sin definirla an, Saussure presenta la

lengua: la instaura como el elemento ordenador. Plantear que es norma de las otras

manifestaciones del lenguaje supone fundamentar la base sobre la cual construir toda la

teora. La lengua va a satisfacer la pretensin del primer enunciado del captulo: Cul es

el objeto a la vez integral y concreto de la lingstica? La lengua es ese principio de

clasificacin que va a permitir ordenar la materia.

Pero qu es la lengua? Para nosotros, la lengua no se confunde con el lenguaje:

la lengua no es ms que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un

producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias

adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos.

Consideremos este fragmento como una primera aproximacin al concepto de

lengua. Las caracterizaciones que el autor da son varias y el concepto se va reformulando

desde distintos puntos de vista a lo largo del texto.

Primera cuestin, entonces: es una parte del lenguaje aunque no cualquier parte sino

una esencial. A la heterogeneidad del lenguaje se opone la homogeneidad de la lengua. Su

esencialidad consiste en el hecho de que nos permite ordenar la materia que se nos

presenta como catica: como afirmar ms adelante, es un principio de clasificacin.

13

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Si nos preguntamos de dnde deviene su homogeneidad, a lo largo del Curso..

vamos a obtener ms de una respuesta, pero detengmonos en la primera.

La lengua est constituida por un conjunto de convenciones. Dos cosas deben

destacarse en este punto: la relacin de Saussure con Durkheim, relacin que va a tener su

ms alto grado en su concepto de institucin (es decir, un concepto de poca) y la nocin de

convencin en relacin con la homogeneidad y la cohesin social.

En efecto, su proyecto de desustancializacin de la lengua es posible definirlo en

funcin de su concepto de convencin. Los hablantes de una misma comunidad

lingstica, en tanto individuos nicos e irrepetibles, somos capaces de materializar de

forma distinta y original la lengua en cada uno de nuestros actos de habla, pero el

conjunto de convenciones con el que contamos son las mismas, de ah la

homogeneidad necesaria para la cohesin social.

Si tenemos las mismas convenciones somos capaces de comprender y ser

comprendidos, es decir, lo que un hablante es capaz de realizar, est previsto en el conjunto

de convenciones que todos los hablantes poseemos. Ms adelante se profundizar en el

hecho de que ese conjunto de convenciones se manifiesta como un conjunto de unidades

gobernadas por ciertas reglas, es decir un sistema.

En efecto, como se apuntaba antes, el hecho de que el ingls manifieste nicamente

un determinante (the) mientras que el espaol manifieste cuatro (el, la, los, las), no solo

constituye una diferencia entre las reglas del ingls y del espaol, sino que en tanto dichas

reglas se nos imponen histricamente, son convenciones socialmente aceptadas y que

funcionan en forma coercitiva en una comunidad lingstica. Sus consecuencias son fatales:

la distincin de gnero en espaol, por ejemplo, en tanto fenmeno gramatical

(combinacin de ciertos sustantivos con los artculos el/los y ciertos otros con los artculos

la/las) no es pertinente para el ingls. Esta posibilidad de organizacin diversa entre el

espaol y el ingls, es independiente de la cosa del mundo referida en cada caso. Cada

lengua nos impone su orden propio como un conjunto de convenciones que aceptamos

pasivamente.

Mientras que el lenguaje manifiesta aquello que tenemos en comn y de diferente,

la lengua manifiesta slo lo que tenemos en comn.

La lengua es tambin un producto social de la facultad del lenguaje, es decir, un

resultado lingstico de un determinado proceso histrico. Un grupo social, en su devenir

histrico, produce determinadas convenciones y no otras.

Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heterclito; a caballo en

diferentes dominios, a la vez fsico, fisiolgico y psquico, pertenece adems al dominio

individual y al dominio social; no se deja clasificar en ninguna de las categoras de los

hechos humanos, porque no se sabe cmo desembrollar su unidad.

Saussure opone entonces lengua a lenguaje. Ms adelante va a oponer

lengua y habla. El lenguaje presenta, por tanto, muchas formas (una forma fsica, una

social, una individual, etc.) de donde se deriva su heterogeneidad. Como corolario, su

aprehensin, su estudio, es imposible desde una sola ciencia.

La lengua, por el contrario, es una totalidad en s y un principio de clasificacin.

En cuanto le damos el primer lugar entre los hechos de lenguaje, introducimos un orden

natural en un conjunto que no se presta a ninguna otra clasificacin.

14

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Por el contrario, la lengua es homognea y permite establecer un principio de

clasificacin. Clasificar es ordenar. La lengua, el objeto, permitir ordenar el lenguaje, la

materia.

Esta afirmacin constituye uno de los ncleos duros en la teora saussuriana.

Como en muy pocos autores, las condiciones en que fue hecho este libro, permite

evidenciar una un proceso de reflexin evidenciado por una metodologa de trabajo.

En efecto, el autor ha llegado a afirmaciones temerarias y las someter a pruebas.

Para ello se permitir adelantar las objeciones que se le puedan formular y se esmerarn en

poder sortearlas. En este acto, queda comprometida la legitimidad de su ciencia.

A este principio de clasificacin se podra objetar que el ejercicio del lenguaje se

apoya en una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y

convencional que debera quedar subordinada al instinto natural en lugar de anteponrsele.

Recapitulemos y continuemos. Cul es la conclusin ms relevante a la que haba

llegado Saussure? Lo fundamental en el lenguaje es la parte que es social. Dado que es lo

que todos tenemos en comn, se puede presentar como homognea y se manifiesta en

reglas que todos compartimos.

He aqu una primera objecin que se plantea es: Y si hay algo natural ms

importante que lo social? En ese caso se caera abajo toda la teora lingstica, que est

construida sobre lo social.

Anteriormente, el autor ha sealado la existencia una facultad del lenguaje que

podramos aventurar como la capacidad de cualquier ser humano construir una lengua. Una

pregunta se desprende de tal afirmacin: esa facultad del lenguaje, no ser algo natural

del ser humano (algo gentico, en trminos ms modernos)? O dicho de otra forma: puede

haber algo natural que sea ms importante que lo social? Si esto es as, la teora cae, lo

social no es lo esencial, porque sin lo natural no existe.

Dos precisiones respecto de este punto. La Vulgata, es decir, el texto que nos queda

de Saussure, no termina concluyendo con la negacin de lo natural. Por el contrario el autor

apunta a tratar de mostrar que aquello que se vislumbra como natural (hecho de la

naturaleza), est lejos de serlo. Lo natural va a estar concentrado en dos aspectos: la

pretendida existencia de un aparato fonador y la pretendida presuncin de que una zona

de nuestro cerebro est especializada en el lenguaje. Ambas posibilidades permitiran

afirmar una pretendida naturalidad del lenguaje respecto de la especie.4

A nuestro criterio, Saussure nunca demuestra que lo natural no existe, lo que l

demuestra es que lo natural es incomprobable; y si no se puede comprobar lo natural, lo

social no pierde el lugar de preeminencia que l le dio como la base fundamental de la

ciencia que est tratando de inaugurar. No deja de ser una postulacin positivista y prolija a

la vez.

He aqu lo que se puede responder. En primer lugar, no est probado que la

funcin del lenguaje, tal como se manifiesta cuando hablamos, sea enteramente natural, es

decir, que nuestro aparato vocal est hecho para hablar como nuestras piernas para andar.

4

Cabe aclarar que l no duda de que haya una zona del cerebro que gobierne el lenguaje, sino que l ataca la

idea de que ello sea gentico, natural.

15

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Los lingistas estn lejos de ponerse de acuerdo sobre esto. As, para Whitney, que

equipara la lengua a una a una institucin social con el mismo ttulo que todas las otras, el

que nos sirvamos del aparato vocal como instrumento de la lengua es cosa del azar, por

simples razones de comodidad: lo mismo habran podido los hombres elegir el gesto y

emplear imgenes visuales en lugar de las imgenes acsticas. Sin duda, esta tesis es

demasiado absoluta; la lengua no es una institucin social semejante punto por punto a las

otras; adems, Whytney va demasiado lejos cuando dice que nuestra eleccin ha cado por

azar en los rganos de la voz; de cierta manera, ya nos estaban impuestos por naturaleza.

Pero, en el punto esencial, el lingista americano parece tener razn: la lengua es una

convencin y la naturaleza del signo en que se conviene es indiferente. La cuestin del

aparato vocal es, pues, secundaria en el problema del lenguaje.

Tmese en cuenta, en primer lugar, el concepto de aparato vocal. Como se ver,

en este caso, la nominacin supone una descripcin.

En efecto aparato, tomado tal cual se menciona en la tradicin cobra el mismo

status para aparato fonador, digestivo, respiratorio, circulatorio, etc.

En este sentido se podra anotar lo siguiente: es propio de la fisiologa humana y, en

consecuencia est al servicio de la supervivencia del individuo y de la especie.

Sin embargo, podramos afirmar, con Saussure, que el llamado aparato vocal o

aparato fonador, no existe en realidad. Lo que as se denomina est constituido por un

conjunto de rganos que, solo de manera muy arbitraria se podra afirmar que son puestos

en relacin por nuestra especie, de forma natural, para hablar.

En sentido estricto, se podra afirmar, incluso, que lo que llamamos aparato

fonador est constituido por rganos que en realidad son parte de otros aparatos que s

cumplen una funcin fisiolgica relacionada con la supervivencia: el aparato digestivo y el

aparato respiratorio.

Si este es realmente un razonamiento afortunado, se puede concluir, que la especie

ha utilizado algo natural (los rganos que ponemos en juego) para algo que no lo es

(hablar). Es decir, como seres simblicos que somos, hemos construido algo natural en algo

cultural.

Quizs se pueda objetar que las cuerdas vocales no pertenecen ni al aparato

digestivo ni al respiratorio, pero tambin es cierto, que otras especies poseen cuerdas

vocales y no hablan.

Es en este sentido que podemos decir con el lingista ginebrino que no est

enteramente probado que nuestro aparato vocal est hecho para hablar como nuestras

piernas para caminar. Es decir, si el lenguaje, la lengua ms especficamente hablando,

tuviera algo de natural, difcilmente se podra fundamentar por el hecho de que exista un

llamado aparato vocal. As como a las piernas es natural que las tengamos para caminar,

pero es cultural que las usemos para bailar, para jugar al ftbol, etc., es cultural que usemos

otros rganos para comunicarnos.

Es indudable que tenemos una caja de resonancia natural, pero no lo es el hecho de

que haya sido diseada para que hagamos uso de algunos de los sonidos que podemos

producir con el fin de asociarlos a significados.

Por otra parte, segn Whytney, esa supuesta naturalidad a tal punto es

prescindente que la lengua se podra materializar en otra cosa que no sean los sonidos,

como imgenes o gestos. Para este autor, la lengua es una institucin como cualquier otra, y

se podra materializar en otra cosa cualquiera sin perder el valor.

16

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Si bien Saussure est mayormente de acuerdo con el pensamiento de Whytney,

destaca algunas discrepancias.

En primer lugar, la lengua s es una institucin social, pero no como cualquier otra.

Esta discrepancia va a tomar su mejor magnitud en relacin con la arbitrariedad. Un

ejemplo del propio Saussure, que aqu se adelanta, da cuenta de este fenmeno. El

matrimonio, por ejemplo, es una institucin en tanto que para tener determinados derechos

en la sociedad hay que estar casado. En este sentido se impone tanto a los que estn casados

como a los que no lo estn. Quien est casado tiene determinados derechos, pero tambin

determinadas obligaciones que quien no lo est no tiene.

En una sociedad determinada se podra discutir, si las condiciones as lo habilitaran,

sobre las ventajas y las desventajas del matrimonio monogmico o poligmico, por

ejemplo. Se podra, incluso, cambiar una institucin por otra y de forma radical. Si una ley

promulgara el matrimonio poligmico podra decir algo as como: el matrimonio

poligmico ser el nico vlido en todo el territorio de la Repblica a partir del 23 de

agosto del corriente ao. En efecto, si estas circunstancias se dieran, la institucin

cambiara radicalmente a las 0 horas del da 23. Es decir, una institucin suplantara a la

otra.

Esto nunca podra suceder con la lengua. Ni siquiera es factible, como tambin lo

dice ms adelante el propio autor, un cambio revolucionario en esta materia. No es posible

pensar que una comunidad lingstica cambie, de un momento a otro, toda su forma de

hablar.

Por otra parte, si bien es posible argumentar respecto de un tipo de matrimonio o de

otro, no lo es respecto de las convenciones lingsticas que se nos imponen. Hablamos as,

porque antes de nosotros se ha hablado as. La comunidad lingstica acepta esta tradicin

como la nica realidad posible. Ni se la cuestiona ni la intenta cambiar. Ya se ahondar ms

sobre este aspecto.

Lo cierto es que historicidad supone en la teora de saussure tradicin, y tradicin

supone arbitrariedad. Cuanto ms histrica es una institucin, cuanto menos implicados

estamos en su fundacin, cuanto ms heredada es para una comunidad, ms arbitraria se

vuelve. La lengua es, para Saussure, la ms arbitraria de todas las instituciones y los

individuos quedan completamente a su arbitrio.

La segunda precisin que hace Saussure con respecto a la afirmacin de Whytney es

que cuando l dice que usamos por azar los rganos de la voz no es tan as. Saussure dice

que es ms natural que usemos la voz para la lengua que, por ejemplo, los gestos. Quiz

quepa interpretar la expresin por naturaleza como de manera normal.

En efecto, como afirmarn otros lingistas posteriores, el sonido nos envuelve, no es

necesario mirar para uno u otro lado para captarlo. Si la lengua se materializara en gestos,

lo visual es ms limitado en la medida de que exige siempre una direccin frontal. Somos

capaces de escuchar a la distancia, a travs de una puerta, pedir auxilio en mitad de un

monte, etc. Las ventajas de lo auditivo frente a lo visual, en condiciones normales, son

indiscutibles.

Esto no implica que necesariamente la lengua se materialice en sonidos. Cuando se

materializa en gestos puede, igualmente, constituir su propio orden. Es decir, como se ver

ms adelante, el problema de la sustancia es ajeno a la lengua como sistema.

por lo que no tenemos que mirar hacia un lado u otro para captarlo. Los gestos son

mucho ms limitados. A alguien que lee los labios tenemos que mirarlo a la cara para poder

hacernos entender. Entonces, cuando Saussure dice que hay algo de natural en la voz lo

17

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

dice en el sentido de que hay algo de cmodo en la voz, de conveniente; que no es el azar lo

que nos lleva a usarla, a elegirla entre las dems posibilidades de comunicacin. La lengua

se explica por las convenciones y estas son independientes de la sustancia en que se

materializan (grfica, textual, sonora, etc.).

Concluyendo este prrafo, la pretendida naturalidad del aparato vocal es,

cuando menos, cuestionable, y si es cuestionable lo social no pierde el estatus primordial

que la teora le asigna.

A modo de resumen:

1. no hay nada de natural empricamente probado en el aparato vocal

2. la desustancializacin: la lengua constituye un orden propio, un sistema, con

independencia su materializacin fnica, grfica o gestual.

Cierta definicin de lo que se llama lenguaje articulado podra confirmar esta

idea. En latn articulus significa miembro, parte, subdivisin, serie de cosas; en el

lenguaje, la articulacin puede designar o bien la subdivisin de la cadena hablada en

slabas, o bien la subdivisin de la cadena de significaciones en unidades significativas; este

sentido es el que los alemanes dan a su gegliederte Sprache. Atenindonos a esta segunda

definicin, se podra decir que no es el lenguaje hablado el natural al hombre, sino la

facultad de construir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a

ideas distintas.

Siguiendo esta lnea de razonamiento, es posible destacar en el prrafo anterior, una

segunda definicin de lengua (destacada con subrayado). Saussure recurre ahora al

concepto de lenguaje articulado.

En efecto, el lenguaje, la cadena fnica, cualquier emisin, constituye un conjunto

de unidades articuladas. El concepto de articulacin, se opone, en cierta medida, al

concepto de mera yuxtaposicin o amalgama.

Represe en la secuencia citada anteriormente /alaimpedida/. Las unidades que

llamamos slabas se articulan entre s para formar las diferentes combinaciones que dan

como resultado los diferentes significados de la secuencia (ms adelante hablaremos de

signos). Esas mismas unidades pueden ser segmentadas en unidades ms pequeas

(conocidas en la lingstica como fonemas: /a/, /l/, /i/, /m/, etc.5).

Estas unidades ms pequeas constituyen un repertorio muy reducido en una

lengua: no ms de veinte o treinta. Lo caracterstico de una lengua es que con muy pocas

unidades de este tipo, los hablantes podamos hacer, gracias a reglas que nuestra lengua

tambin nos impone, infinitas unidades del primer tipo, es decir, unidades con significado:

ala, impedida, etc. Este fenmeno, que se le conoce como la doble articulacin del

lenguaje da cuenta de un aspecto particular en el cual todos los lingistas han reparado: la

creatividad.

Lo esencial para Saussure no consiste entonces en que el lenguaje se materialice en

sonidos. Lo esencial consiste en la capacidad de constituir un sistema en donde exista un

limitado repertorio de unidades de un tipo y reglas que den cuenta de su posible

combinacin. De esta potencialidad, surgirn unidades de un tipo superior, signos, regidos

tambin por ciertas reglas de seleccin y de combinacin. Estas reglas y estas unidades

5

Estas unidades no coinciden con las letras o grafemas. En realidad, en los sistemas de escritura

fonogrfica, la correspondencia entre letra y fonema es siempre imperfecta.

18

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

constituyen un orden cuya explicacin no es otra que la historia que los gener. Las lenguas

son sistemas heredados y arbitrarios que se nos imponen por convencin. Si esta

convencin se materializa en gestos o en sonidos resulta indiferente.

Como lo adelantamos, hay otro aspecto esencial de la argumentacin de Saussure

respecto de que no hay nada natural en el lenguaje: el cerebro en tanto entidad fsica.

Broca ha descubierto que la facultad del habla est localizada en la tercera

circunvolucin frontal izquierda: tambin sobre esto se han apoyado algunos para atribuir

carcter natural al lenguaje. Pero esa localizacin se ha comprobado para todo lo que se

refiere al lenguaje, incluso la escritura, y esas comprobaciones, aadidas a las

observaciones hechas sobre las diversas formas de la afasia por lesin de tales centros de

localizacin, parecen indicar: 1 que las diversas perturbaciones del lenguaje oral estn

enredadas de mil maneras con las del lenguaje escrito; 2 que en todos los casos de afasia o

de agrafia lo lesionado es menos la facultad de proferir tales o cuales sonidos o de trazar

tales o cuales signos, que la de evocar por un instrumento, cualquiera que sea, los signos de

un lenguaje regular. Todo nos lleva a creer que por debajo del funcionamiento de los

diversos rganos existe una facultad ms general, la que gobierna los signos: sta sera la

facultad lingstica por excelencia. Y por aqu llegamos a la misma conclusin arriba

indicada.

Respecto de este aspecto, el razonamiento de Saussure no carece de ciertas

sutilezas.

En efecto, si la facultad del lenguaje estuviera comandada por el cerebro, se podra

llegar a decir que la misma estara genticamente determinada. O, dicho de otra manera,

cabra la posibilidad de que fuera natural. De ser as lo social perdera preeminencia

frente a lo gentico, y toda la teora lingstica de Saussure se vendra abajo.

Saussure, por lo tanto, se cuestiona el lugar que ocupa el cerebro en relacin con el

lenguaje. Para ello se va a servir de los descubrimientos de Paul Broca (1824-1880),

cirujano y antroplogo francs, quien descubri el centro del habla (conocido como el rea

de Broca) en el cerebro.

En efecto, cuando se tiene un accidente (un golpe, un accidente vascular) que afecta

la zona relacionada con el lenguaje (el rea de Broca), se produce una disfuncin conocida

con el nombre de afasia. Se entiende como afasia, a grandes rasgos, una disfuncin

cerebral que afecta el habla pero no la inteligencia ni los rganos fonatorios. La afasia de

Broca se caracteriza por la poca fluidez y un efecto de tartamudeo.

En esta afasia, sin extendernos en ella, la emisin se ve ms afectada que la

comprensin. Esta afasia va acompaada tambin de problemas en la lectura y la escritura.

Hasta aqu la descripcin de la patologa. Lo ms importante es el razonamiento del

autor. Saussure parece querernos decir lo siguiente: se podr discutir la naturalidad del

lenguaje, pero para la escritura no hay discusin, la escritura es necesariamente aprendida.

Si la escritura es comandada por el cerebro (este se lesiona y aquella tambin) y si la

escritura es aprendida, no todo lo que tiene su asiento en el cerebro es natural. Tambin las

cosas aprendidas terminan localizndose en alguna parte del cerebro. Es decir, el hecho de

que exista un rea de Brocca no es razn suficiente para que el lenguaje sea natural,

porque esta rea comanda lo aprendido como perfectamente lo demuestran las

perturbaciones de los afsicos en la lecto-escritura.

19

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

La pretendida naturalidad del lenguaje es, entonces, un incomprobable y su

institucionalidad, su fuerza social, su coercin, por el contrario, est a la vista.

2. LUGAR DE LA LENGUA

EN LOS HECHOS DEL LENGUAJE

Para hallar en el conjunto del lenguaje la esfera que corresponde a la lengua, hay

que situarse ante el acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra. Este

acto supone por lo menos dos individuos: es el mnimum exigible para que el circuito sea

completo. Sean, pues, dos personas, A y B, en conversacin:

A partir del pargrafo 2 van a ir apareciendo sucesivas definiciones de

lengua y de habla. Saussure va a tratar de ubicar el lugar que ocupa la lengua en el

lenguaje.

Como digresin, se debe apuntar aqu un nico error de traduccin en la edicin de

Amado Alonso. En efecto, en donde dice palabra, debe leerse habla.

En sntesis, lo que Saussure se va a preguntar es, en ese acto puramente individual

que es el hablar, dnde est lo social. O sea, todos hablamos diferente con diferente tono de

voz, pero todos nos entendemos debido a que tenemos las mismas convenciones (las

mismas reglas, los mismos signos). Dnde est entonces la lengua (que es social) en esa

comunicacin individual, particular?

El punto de partida del circuito est en el cerebro de uno de ellos, por ejemplo, en

el de A, donde los hechos de conciencia, que llamaremos conceptos, se hallan asociados con

las representaciones de los signos lingsticos o imgenes acsticas que sirven a su

expresin. Supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una imagen

acstica correspondiente: ste es un fenmeno enteramente psquico, seguido a su vez de

un proceso fisiolgico: el cerebro transmite a los rganos de la fonacin un impulso

correlativo a la imagen; luego las ondas sonoras se propagan de la boca de A al odo de B:

proceso puramente fsico. A continuacin el circuito sigue en B un orden inverso: del odo

al cerebro, transmisin fisiolgica de la imagen acstica; en el cerebro, asociacin psquica

de esta imagen con el concepto correspondiente. Si B habla a su vez, este nuevo acto

seguir de su cerebro al de A- exactamente la misma marcha que el primero y pasar por

las mismas fases sucesivas que representamos con el siguiente esquema: (el destacado es

nuestro)

Saussure distingue, en el acto de comunicacin entre dos personas, por lo

menos tres momentos o procesos. El primer proceso se da en la cabeza de las personas, y l

lo ubica como un proceso psicolgico de seleccin. Luego hay un proceso fisiolgico en el

cual el cerebro da rdenes a determinadas partes del cuerpo (los rganos de fonacin). Y,

por ltimo, hay un proceso fsico en el cual las ondas sonoras van de la boca de A al odo de

B. En el oyente (B) se dan tambin dichos tres procesos, pero en orden inverso, ya que hay

20

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

una transmisin fisiolgica de la imagen acstica del odo al cerebro, y en el cerebro se

produce una asociacin psquica de esta imagen con el concepto correspondiente.

No obstante, la pregunta de Saussure es la siguiente: Cul de estos procesos

(psicolgico, fisiolgico o fsico) es el fundamental? En cul de estos procesos yo

reconozco lo que todos tenemos en comn a pesar de las diferencias? En cul se

manifiesta? Saussure dice que lo primero que se produce es la asociacin de un concepto

con una imagen acstica. A este respecto cabe aclarar que la conocida edicin del libro (de

ahora en ms la vulgata) en algunos casos, como si fuesen sinnimos, los trminos

concepto, pensamiento, idea y significado. Dado que esta primera formulacin tiene una

perspectiva en algn sentido psicolgica, un concepto se asocia a una imagen acstica, una

palabra.

Palabra, imagen acstica y significante aparecen, tambin, en el otro plano de la

lengua, eventualmente como sinnimos. Ms adelante, como se Saussure har una precisin

terminolgica a partir de la cual su terminologa se va a volver ms rigurosa respecto del

proyecto terico que tiene en mente. En efecto significado y significante son parte de una

nomenclatura que da cuenta de su concepcin estructural.

Respecto de este hecho, anotemos lo siguiente. El trmino concepto no refleja con

precisin lo que el autor quiere describir. En trminos puramente lgicos, es decir, si

atendemos a la estructura de nuestro pensamiento, podramos llegar a afirmar, que la

formacin de los conceptos es independiente de la lengua que hablamos.

Sin embargo, cada lengua delimita los conceptos de una forma y no de otra. Un

ejemplo comn en los manuales de lingstica puede dar cuenta de este hecho. El espaol

distingue dos significados a travs de los signos que contiene para cierta porcin de la

realidad: pez, para el animal vivo y en su medio y pescado para el animal fuera del

agua. En efecto, cuando alguien va a comprar animales con intencin de ponerlos en una

pecera se dice en espaol que se va a comprar peces y no pescado. Por el contrario,

cuando vemos a alguien que viene de pescar o del mercado de comidas, podemos afirmar

que esa persona traa muchos pescados y no muchos peces.

Estos ejemplos tratan de dar cuenta del hecho de que concepto y significado no

coinciden. En efecto, el ingls tiene para ambas posibilidades el significado que

encontramos en la palabra fish. Sin embargo, sera totalmente absurdo pensar que un

angloparlante no puede distinguir entre el animal vivo y en su hbitat y el animal muerto y

pronto para ser comercializado.

Podramos afirmar, que los conceptos que maneja un hispanohablante y un

angloparlante son semejantes. Sin embargo, desde el punto de vista lxico, una lengua

recorta unos y no otros: la distincin que a este respecto hace el ingls no es la misma que

la que hace el espaol.

Este ejemplo es, por su exterioridad, uno de los ms transparentes para quien

empieza a pensar en estos temas. Pero la teora de Saussure supone distinciones incluso

ms sutiles. En efecto, tanto el signo pez como el signo pescado son, en espaol, de gnero

masculino. Distinguimos el gnero en espaol por la posibilidad que tienen los sustantivos

de combinarse o bien con el artculo el o bien con el artculo la.

Esta combinacin no es posible no es posible en ingls que solo admite el

determinante the. Es decir, el gnero es un significado propio del espaol y no del ingls.

Si bien los conceptos pueden ser extralingsticos, los significados no. Estos se

definen en cada lengua en particular.

21

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

Saussure se da cuenta de que una cosa es hablar de concepto como unidad

pensada y otra es hablar de un significado lingstico. Nosotros, como seres humanos,

tenemos la capacidad de pensar los mismos conceptos; pero unas lenguas eligen unos

conceptos y otras lenguas otros distintos. Debido a este descubrimiento Saussure deja de

hablar de concepto como categora de pensamiento y comienza a hablar de significado. En

el ingls la forma verbal was puede ser traducida al espaol como, por lo menos, dos

pasados en lugar de uno: estuvo/estaba. A este hecho se agrega el del lexema verbal (ser o

estar) Por lo tanto, los significados que tiene a su disposicin un hispanohablante no son

los mismos que tiene un angloparlante. Estos significados se generan en cada lengua. Dicha

codificacin es social, es un acuerdo tcito entre los hablantes. Si bien la lengua es un

conjunto de posibilidades con las que cuenta el hablante, por otro es un lmite que se le

impone.

La imagen acstica es tambin repensada y, por consecuencia, presentada tambin

con otra trmino que intenta ser ms preciso respecto de su teora: significante.

Sin embargo, en este pasaje, es todava la representacin mental que tenemos de la

palabra. Esto quiere decir que nosotros nos representamos la palabra independientemente

de cmo se realice en cualquier voz. Esta perspectiva es todava sicolgica, pero intenta

explicar que la sustancia nunca es determinante. La identidad no es nunca material.

Saussure parece sugerir, por otra parte, que es la imagen acstica (significante)

quien evoca al concepto (significado) y no al revs. Este movimiento recibir luego, en el

captulo en que estudia el signo el nombre de significacin y sobre l nos detendremos en

su debido momento.

Este anlisis no pretende ser completo. Se podra distinguir todava: la sensacin

acstica pura, la identificacin de esa sensacin con la imagen acstica latente, la imagen

muscular de la fonacin, etc. Nosotros slo hemos tenido en cuenta los elementos juzgados

esenciales; pero nuestra figura permite distinguir en seguida las partes fsicas (ondas

sonoras) de las fisiolgicas (fonacin y audicin) y de las psquicas (imgenes verbales y

conceptos). Pues es de capital importancia advertir que la imagen verbal no se confunde

con el sonido mismo, y que es tan legtimamente psquica como el concepto que le est

asociado.

Con independencia de que un esfuerzo clasificatorio ms detallado pudiera haber

establecido partes menores y claramente diferenciadas de un mismo proceso, tres grandes

fenmenos son el centro de su inters: el psquico, el fisiolgico y el fsico.

Son cuatro aspectos los que le interesa destacar respecto de estos tres fenmenos. Su

inters consiste en presentarlos de tal manera que quede en evidencia la relevancia de unos

y la irrelevancia de otros:

El circuito, tal como lo hemos representado, se puede dividir todava:

a) en una parte externa (vibracin de sonidos que van de la boca al odo) y

una parte interna, que comprende todo el resto;

b) en una parte psquica y una parte no psquica, incluyndose en la segunda

tanto los hechos fisiolgicos de que son asiento los rganos, como los hechos fsicos

exteriores al individuo;

c) en una parte activa y una parte pasiva: es activo todo lo que va del centro

de asociacin de uno de los sujetos al odo del otro sujeto, y pasivo todo lo que va del

odo del segundo a su centro de asociacin.

Reformulemos estos puntos de esta manera:

22

FERDINAND DE SAUSSURE

PROF. CARLOS HIPOGROSSO

a) Hay una parte interna que incluye lo fisiolgico y lo psquico, y una parte

externa en donde se coloca lo puramente fsico

b) Pertenece a la parte psquica la imagen acstica unida al concepto. Tanto lo

fisiolgico como lo fsico son no psquicos.

c) Es activo todo lo que hace el hablante y pasivo todo lo que pasa en el

oyente. Sin embargo, se sabe bien que or, no es un proceso puramente pasivo.

Por ltimo, en la parte psquica localizada en el cerebro se puede llamar

ejecutivo todo lo que es activo (c i) y receptivo todo lo que es pasivo (i c).

Una reformulacin el ltimo tramo del concepto comentado advierte que

todo lo que acontece en el oyente es receptivo y lo que hace el hablante es

ejecutivo.

Sin embargo, lo relevante, no queda planteado en esta simple enumeracin de

tramos de un proceso. Hay que advertir que una pregunta sigue an pendiente: en cul de

estas partes est comprometido lo social? Para contestarla, es necesario vincular estos

tramos con la siguiente afirmacin.

Es necesario aadir una facultad de asociacin y de coordinacin, que se

manifiesta en todos los casos en que no se trate nuevamente de signos aislados; esta

facultad es la que desempea el primer papel en la organizacin de la lengua como sistema

(ver pg. 147 y sigs.).

Es decir, ninguna de estas partes (psquica, fisiolgica y fsica) tiene sentido en s

misma, es necesario considerar lo que presenta como una facultad de asociacin y

coordinacin.

Un autor del Crculo lingstico de Mosc y luego del Crculo Lingstico de Praga,

Roman Jakobson, va a reformular esta facultad como un proceso que se realiza sobre dos

ejes, el de la seleccin y el de la combinacin. Estos dos ejes son presentados por el

propio Saussure, como el eje asociativo y el eje sintagmtico.

Un ejemplo puede dar cuenta del proceso que pone en juego el hablar. La

proferencia del sintagma la casa blanca pone en juego una serie de relaciones que

evidencian, para cualquier hablante, que estas palabras no estn meramente yuxtapuesta;

estas relaciones producen ciertos sentidos y no otros, ni su orden, ni su eleccin son

indiferentes.

Confrntese estos ejemplos respecto del orden:

a) la casa blanca

b) la blanca casa (hay por lo menos una alteracin estilstica, un estilo ms

potico)

c) blanca, la casa (lo que ahora se dice es otra cosa totalmente distinta a la de a y b)

El orden, por tanto, es un elemento constitutivo.

Por otro lado, entre ellas se establecen relaciones. Estas se ponen en evidencia en la