Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Manual de Teoria Literaria PDF

Manual de Teoria Literaria PDF

Cargado por

GalleranoCopyright:

Formatos disponibles

También podría gustarte

- Esteban Echeverría. Saúl SosnowskiDocumento6 páginasEsteban Echeverría. Saúl SosnowskivaneglezAún no hay calificaciones

- Las Problematicas de Base de Una Linguistica Del Discurso CharaudeauDocumento8 páginasLas Problematicas de Base de Una Linguistica Del Discurso CharaudeauJuan Carlos BisdorffAún no hay calificaciones

- Cerrillo, P - Art. Sobre La Ens de La Lit - Canon y ClásicosDocumento15 páginasCerrillo, P - Art. Sobre La Ens de La Lit - Canon y ClásicosMari SAAún no hay calificaciones

- Creación Literaria Femenina en El Siglo XVIII PDFDocumento17 páginasCreación Literaria Femenina en El Siglo XVIII PDFhectorsieverAún no hay calificaciones

- Laiza Otañi - Una Gramática Reflexiva y ContextualizadaDocumento5 páginasLaiza Otañi - Una Gramática Reflexiva y Contextualizadalarubiamireya100% (1)

- Escritura e Invención en La Escuela. Espacios para La Lectura Cap 1Documento22 páginasEscritura e Invención en La Escuela. Espacios para La Lectura Cap 1Muriel PresnoAún no hay calificaciones

- Sobre La Enseñanza de La Literatura (O de Las Tensiones Entre El Quehacer Docente y El Quehacer Lector) F. Cano.Documento15 páginasSobre La Enseñanza de La Literatura (O de Las Tensiones Entre El Quehacer Docente y El Quehacer Lector) F. Cano.gianinaAún no hay calificaciones

- MAGARIÑOS El SignoDocumento32 páginasMAGARIÑOS El SignozuyuaAún no hay calificaciones

- Programa Literatura Argentina II Con Ajustes 2021Documento13 páginasPrograma Literatura Argentina II Con Ajustes 2021Fernanda PazAún no hay calificaciones

- De La Práctica Social A La Práctica EscolarDocumento112 páginasDe La Práctica Social A La Práctica EscolarNadia AmadAún no hay calificaciones

- Uri Margolin - Sobre El Objeto de Estudio de La Historia LiterariaDocumento39 páginasUri Margolin - Sobre El Objeto de Estudio de La Historia LiterariaArnaldo DonosoAún no hay calificaciones

- Programa 2019 PDFDocumento9 páginasPrograma 2019 PDFCamila M. MihuraAún no hay calificaciones

- CLEES04 Modulo 4 Clase 1Documento14 páginasCLEES04 Modulo 4 Clase 1Cynthia AldecoAún no hay calificaciones

- (075-106) Cap II. La Lengua y La LiteraturaDocumento32 páginas(075-106) Cap II. La Lengua y La LiteraturaJulio Cesar Abrego Hernandez100% (1)

- Profesor Lengua y Literatura Castellana Temario Oposiciones MadridDocumento3 páginasProfesor Lengua y Literatura Castellana Temario Oposiciones MadridLidia DopaminaAún no hay calificaciones

- Breve Introduccion A La Teoria Literaria - CullerDocumento11 páginasBreve Introduccion A La Teoria Literaria - CullerNicolas RespetoAún no hay calificaciones

- Guillen - Claudio - Sobre La Soledad Del PicaroDocumento8 páginasGuillen - Claudio - Sobre La Soledad Del PicaroEmilio VicenteAún no hay calificaciones

- El Lector Ante La Obra Hipertextual - Mendoza FilloliDocumento32 páginasEl Lector Ante La Obra Hipertextual - Mendoza FilloliPaz Covarrubias DelzoAún no hay calificaciones

- Linguistica GeneralDocumento103 páginasLinguistica GeneralAmbiental UNIAún no hay calificaciones

- Alvarez, M. El Discurso EpistolarDocumento12 páginasAlvarez, M. El Discurso EpistolarPedro Conte-GrandAún no hay calificaciones

- Canon Literario, Educación y Cultura FemeninaDocumento15 páginasCanon Literario, Educación y Cultura FemeninaBerenice Zavala SalazarAún no hay calificaciones

- La Literatura en La Formación Universitaria DesdeDocumento15 páginasLa Literatura en La Formación Universitaria DesdeSilvia ParedesAún no hay calificaciones

- El Taco en La Brea 01 - 2014Documento355 páginasEl Taco en La Brea 01 - 2014Ivilda PiAún no hay calificaciones

- Modulo AEL CompletoDocumento48 páginasModulo AEL CompletoTurquesa yGrisAún no hay calificaciones

- Evolución Del Cuento Hasta El Siglo XXDocumento2 páginasEvolución Del Cuento Hasta El Siglo XXIsmael Hatake100% (1)

- La Literatura Infantil Como MacrogéneroDocumento4 páginasLa Literatura Infantil Como MacrogéneroKaren NavarreteAún no hay calificaciones

- Crítica de La Lectura Beatriz SarloDocumento8 páginasCrítica de La Lectura Beatriz SarloflorenciaAún no hay calificaciones

- Uitti Karl - Teoria Literaria Y Linguistic ADocumento111 páginasUitti Karl - Teoria Literaria Y Linguistic Alamaga98Aún no hay calificaciones

- Puntuación en Saludos y Despedidas Epistolares - 7qa4 PDFDocumento2 páginasPuntuación en Saludos y Despedidas Epistolares - 7qa4 PDFAlba p.Aún no hay calificaciones

- Apunte de Catedra - El Problema de Los Generos LiterariosDocumento20 páginasApunte de Catedra - El Problema de Los Generos LiterariosPablo SagerAún no hay calificaciones

- Lazarillo de Tormes PIÑERO Pages From Historia y Critica de La Literatura Española Siglos de Oro Renacimiento LOPEZ ESTRADA-5Documento42 páginasLazarillo de Tormes PIÑERO Pages From Historia y Critica de La Literatura Española Siglos de Oro Renacimiento LOPEZ ESTRADA-5ERAún no hay calificaciones

- Motivos, Topicos, Temas (Bibliografía) .Documento4 páginasMotivos, Topicos, Temas (Bibliografía) .CloJoDaAún no hay calificaciones

- Seminario de Alfabetización Inicial en Lectura, Escritura y Literatura (2018) Tramo IDocumento2 páginasSeminario de Alfabetización Inicial en Lectura, Escritura y Literatura (2018) Tramo IWER100% (1)

- Vazquez - Reiventar La Enseñanza de La Lengua y La Literatura. Bombini. Texto.Documento9 páginasVazquez - Reiventar La Enseñanza de La Lengua y La Literatura. Bombini. Texto.Jorge Castillo100% (1)

- Crouzeilles, MellizosDocumento3 páginasCrouzeilles, MellizosRicardo KoonAún no hay calificaciones

- Monografía Seminario de Literatura Española - Spizzo GiulianaDocumento10 páginasMonografía Seminario de Literatura Española - Spizzo GiulianaGiuli SpizzoAún no hay calificaciones

- Primer Premio - Piacenza, PaolaDocumento6 páginasPrimer Premio - Piacenza, Paolasara517Aún no hay calificaciones

- Lázaro Carreter. Literatura Acto ComunicativoDocumento11 páginasLázaro Carreter. Literatura Acto ComunicativomcomellaAún no hay calificaciones

- Introducción Al Diseño Curricular Practicas Del Lenguaje EDocumento10 páginasIntroducción Al Diseño Curricular Practicas Del Lenguaje EAntonella LucíaAún no hay calificaciones

- Enseñanza de La Literatura - Teorías y Prácticas PDFDocumento7 páginasEnseñanza de La Literatura - Teorías y Prácticas PDFJuve RomeroAún no hay calificaciones

- Gerbaudo, La Literatura y Otras Formas Del Arte en La Escuela SecundariaDocumento25 páginasGerbaudo, La Literatura y Otras Formas Del Arte en La Escuela Secundariaanon_809284331Aún no hay calificaciones

- La Novela en El Siglo XVIIIDocumento16 páginasLa Novela en El Siglo XVIIIjhsebas10Aún no hay calificaciones

- El Teatro Costarricense Contemporáneo Desde Una Perspectiva de TransculturaciónDocumento11 páginasEl Teatro Costarricense Contemporáneo Desde Una Perspectiva de TransculturaciónKim Artavia100% (1)

- Elogio Del Resumen-EcoDocumento3 páginasElogio Del Resumen-EcoPaula Martínez Cano0% (1)

- Alvarado y Silvestri - La Lectura y La EscrituraDocumento25 páginasAlvarado y Silvestri - La Lectura y La EscrituraMel Carrizo100% (1)

- Silvia Citro - El Análisis Del Cuerpo en Contextos Festivos RitualesDocumento22 páginasSilvia Citro - El Análisis Del Cuerpo en Contextos Festivos RitualesAgustín LiarteAún no hay calificaciones

- Carrió 2009 - Decires y Desaires de La LingüísticaDocumento12 páginasCarrió 2009 - Decires y Desaires de La LingüísticatruecoyoteAún no hay calificaciones

- Vera Luján. La Estructura Del Campo Deíctico-Personal en Español - El PronombreDocumento23 páginasVera Luján. La Estructura Del Campo Deíctico-Personal en Español - El PronombrePremioNobeldeYoyo2Aún no hay calificaciones

- Leer A HomeroDocumento5 páginasLeer A HomeroManuel MartínezAún no hay calificaciones

- Enfoque ComunicativoDocumento10 páginasEnfoque ComunicativoVirginia GuerraAún no hay calificaciones

- Alvarado, Maite - Entre LineasDocumento90 páginasAlvarado, Maite - Entre LineasAnhii KrdAún no hay calificaciones

- Trabajo Práctico #4 2018Documento2 páginasTrabajo Práctico #4 2018Horacio SalmiAún no hay calificaciones

- Barthes, Todorov, Bremond y La Secuencia NarrativaDocumento6 páginasBarthes, Todorov, Bremond y La Secuencia NarrativaFavio Barqués0% (1)

- La poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonDe EverandLa poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonAún no hay calificaciones

- Letras latinoamericanas inadvertidas: Creaciones y críticas de recepciónDe EverandLetras latinoamericanas inadvertidas: Creaciones y críticas de recepciónAún no hay calificaciones

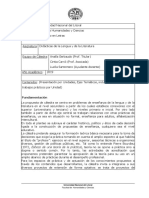

Manual de Teoria Literaria PDF

Manual de Teoria Literaria PDF

Cargado por

GalleranoTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Manual de Teoria Literaria PDF

Manual de Teoria Literaria PDF

Cargado por

GalleranoCopyright:

Formatos disponibles

Manualdeteoraliteraria

/

"

Osear Castro Garea

Consuelo Posada Giraldo

1

I

,

Caminos

.

Editorial Universidadde Antioquia

escarCastro Garda.ConsueloPosadaGiralda

eEditorialUniversidadde Antioq,w" -

ISBN: 958-655-163-6 (volumen)

ISBN: 958-655-162-8 (obra completa)

Primeraedicin:octubrede1994

Cubierta:AsfaltoGraphis

Diseo,diagramacin,montaje, impresinyterminacin: ImprentaUniversidad

de Antioquia

Impresoy hecho enColombia / Printedandm.ade in Colombia

Prohibidala reproduccintotal oparcial,por cualquiermediooconcualquier

propsito,sinlaautorizacinescritadela Editorial Universidad deAntoq,uia

Editorial UniversidaddeAntioquia

Telfono: (574) 210 5010.Teldax: (574) 2638282

Apartado1226. Mede111n. Colombia

'- ,.

Para,los lingistas,el programa de confonnacin de la semitica, como

ciencia que estudia los sistemasde signos, estcontenido enelCurso de

lingstica general de Ferdinand de Saussure (1916). Pero esta disciplina

tiene largosantecedenteshistricos. La cuestindelsignolingsticofue

abordada mucho antes de Saussure por autores como John Locke, Jean

Lambert, Bemard Bolzano yEdmund Husserl. Sin embargo, fue apartir

deCharlesSandersPeirceque]a semiticaseconstituycomo discplna

independiente. Suinters abarc la multiplicidad de los fenmenos sig-

nificativos: huellas, gritos, silogsmos ecuaciones de lgebra diagramas

geomtricos. Es decir, para Peirce, la moral, la metafsca la ptica, la

qumica,laanatoma,la psicologa,entreotraSI nopodranserestudiadas

porfuera de unaperspectiva semitica.

Saussure,porsupartel plante]a semiologa como una posibilidad

futura;comodisciplinageneralqueel?tudiarialossignosenlavidasocial,

y queabarcara la lingstica,porqueel lenguaje,paral,era elmscom-

plejo de los sistemas designos.

La semitica estudia todos los fenmenos cultura]escomo sistemas

de signos es decir

l

como fenmenos de comunicacin. Esta ltima existe

en toda cultura,encuantose trasmiten mensajes querequieren el uso de

uncdigocomnparaser interpretados

l

y se realiza,entonces, dentrode

un sistema sgnico. Para la semitica, por consiguiente, todo comporta-

mientohumanocomunica y es, por tantO

I

significativo.

1

CesareSegre."EntreestructuraIismoysemiologia.

N

CrtCll bajo control. Barcelona,Pla-

neta, 1974, p. 65-100.

4

Semitica y literatura

146/Manual de tf!l)r(a literaria

Lasemiticaplanteaqueelhacerhumano,conscienteoinconsciente,

est determinadosocialmente; es decir, que todo comportamiento es la

ejecucin de un programa establecido socialmente, y aprendido desde

que se nace. As los miembros de una comunidad actan con pequeas

variaciones individuales, y aceptanorechazanelcomportamientode al-

guienporqueposeenloscdigodeesacultura;ascomocomprendenun

mensajelingsticoporqueposeenel cdigodeesalengua determinada.

2

El fenmeno de la comunicacin noabarcasplolos signoslingsti-

cos sino la totalidad de la cultura. Alrespecto, Omberto Eco demostr

que otros elementos que intervienen en este proceso tambin son signi-

ficativos; entre ellos se encuentran los gestos, las expresiones fadales y

la posicindel cuerpo,estudiadosporla quinsica; ylas formas espacia-

les, las cuales tienensignificadosocial y sonestudiadasporla proxemia.

3

La semiologa francesa, apoyada en la lingstica, parti de la con-

sideracindellenguajecomoelms amplioycompletosistemadesignos.

PorestoRolandBarthespropusoinvertirelesquemaplanteadoporSaus-

sure,segnelcuallalingsticacomprenderlasemiologa.ParaBarthes,

lalingsticadebaserelgrancampodentrodelcualestarala semitica.

Esto;porquetodoslossistemascompuestosporsignostendranquepasar

porla lengua,porla lingstica, paraserexplicados.

Frente a los trminossemitica y semiologa se utiliza aqu el pri-

mero,quefueelfavorecido porla AsociacinInternacionaldeSemitica.

Para. la profundizacin en las precisiones tericas ymetodolgicas que

en los estudios actualesimplicacada una deestas palabras, se remiteal

lector al DicclQnIlrro razonado de la teora del1engUllje de A.J. Greimas yJ.

Courts,

Semi6tica y lectura literaria

Diferentesteorashantratadodeinterpretareltexto literario,y hanbus-

cadocondistintosmtodosllegarasusignfcacin.En lasdistintaspo-

cas, se le ha asignado al lector yal autor una diferente funcin en la

configuracin del signficado de lo literario. As las primera teoras pri- .

2 FenucioRossiLand."Programacinsocialy comunicacin."CAsa de llls Amricas. N9

71, 1972.

3 UmbertoEco. "Lavidasocialcomo unsistemadesignos.N lntroduC'cin al t'strucIUTIl-

lismo. Madrid,Alianza Editorial, 1976. p. 89-110.

.'

Semi6tica y literatura / 147

vilegiaban, altemadamente, el autor, la poca ylos dems elementosex-

teriores; crean encontrar el significado de la obra en las circunstancias

particulares en que sta se produca. Estudiaron, entonces, los factores

indviduales, familiares y sociales del escritor, sus relaciones con otros

escritores, sus amistades, sus gustos e incluso, sus defectos fsicos. Las

teoras posterioresseencerraron enel esquema interiordel texto.

Actualmente, en la semitica literaria, el autor ha dejado de ser el

centro de la obra y el dueo del significado,yen el anlisis slo se con-

sideranaspectos de su vida cuandostos sirvenpara explicar elementos

desu produccinliteraria.

En una perspectiva semitica, la lectura es definida como decodifi-

cacin del tex.to, como recreacin de los significados, apartirde la par-

ticipacin del lector.Eltextose planteacomounactocomunicativoentre

elautorcomoproductory ellectorcomodescodificadardelmismo.Como

cualquiermensaje,el textonocumplesuciclo comurucativQhastacuando

es ledo, interpretado.

Una consecuencia fundamental de la crtica centrada en el escritor

fue la bsqueda deun nico significado parael textoliterario: aquel que

elautorhabaqueridodarle, y el cualdeba procederdelascircunstancias

que rodearon su aparicin.

Aesta idea cerrada de la obra literara se opone su consideracin

como objeto abierto, dondesonposibles mltiples lecturassi encuentran

apoyo en el texto, Muchos tericos de la literatura han defendido esta

aperturadelaobray sehanopuestoalabsquedadeunsolosignificado.

Para Roland Barthes porejemplo, toda lectura es inacabada, porqueno

esposiblemirarsimultneamentetodaslasfunciones y todosloselemen-

tos. Se parte del reconocimiento ala libertad del lector para escoger los

puntosqueleparecenmssignificativos.Nosetrata,entonces,deobtener

unaexplicad6ndel texto, unsignificadoltimoqueserasuverdad,sino,

de acuerdo con Barthes,deentrarpormedio del anlisis en el juegodel

significante, en la escritura, yrealizar "loplural del texto".

4

Este autor consider el cuento yla novela como sistemas andantes

de informaciones, y propuso una lectura necesariamente lenta del texto

literario,quepermitieradetenersetodaslas vecesrequeridas, registrando

libremente lossentidos; sin buscarlos todos, puesto que la obra sigue

abierta. Lafinalidad no es, entonces, encontrar unsentido, como lo hace

4 Roland Barthes. dnde empezar? Barcelona, Tusquets, 1974.

148/ Manual de leorl literaritJ

la crtica marxista opscoanaltica, ni el sentido como la hace la henne

nutica. Importa slo la coherencia de la bsqueda. La obra brinda un

conjunto Adeseales iniciales,y unoBdesealesfinales observadas. El

anlisisliterarioestudiaracmoseefectael pasodeAaB. Este anlisis,

mvil ylento, se opone a la lectura de consumo que hace desechar de

inmediato lo ledo; y obliga, en cambio, avolver al texto, asentir la re-

lecturacomo prctica detrabajo,comomanera de realizarelsaberde un

texto.

5

Papel del lector en la significacin de la obra

Pese alas diferencias de matiz en las diversas teoras deinterpretacin

semiolgica,yalaaceptacindelaexistenciadeunlimiteenlaapertura

deltexto,secoincideenconsderaral lectorcomocolaboradordesuvida

polismica. Para los tericos de la lectura literaria, la obra comienza a

existirslocuandoesleda, yesellectorquenextrae los significadosy

los sentidos de los signos del texto. En efecto, segn Borges, 11el hecho

estticorequierelaconjuncindellectorydeltextoysloentoncesexiste.

Es absurdo suponerque un volumen sea mucho ms que un volumen.

Empieza aexistircuandounlector lo abre".6

Umberto Eco, porejemplo, afirma que el lector es unsujeto activo

enlainterpretacindel textoyde susrelacionesronel eDsor; y agrega,

dada la aparente contradicci6n entre los estrictos lmites formales que

condicionanla lectura yla libertad interpretativa frente aunaobra, que

los lmitesdeuntextoliterariosonformalesynosemnticosy,portanto,

se concretan enel significanteynoen el significado. El texto, entonces,

segnl,denota,medianteunostrminoslingsticos,peroadems,con-

nota, implica osugiere otros sentidos diferentes, en un doble juego que

se resumeenla definicinde la obra como"mensajeabiertobajoformas

cerradas"?El lectoractivael contenido del texto, sin aadirnada, ni al-

terarloslmitesformalesdelmismo, locualnosignifica quesupapelsea

pasivo.Sulibertaddeinterpretacinvatanlejoscomolopermitaeltexto,

y las referencias contenidas se ofrecen como indicios a SU competencia

lingfsticaycultural.

Todas las lecturasson posibles,excluyendo]a arbitrarla, si encuen-

tranapoyoeneltexto:lasasociaconessemnticas,lasrelacionesconotros

5 Roland Barthes.MitologlS. Madrid,SigloXXI, 1980.

6 JorgeLuisBorges. DEI cuentopolicial." Borges oral. Barcelona,Bruguera, 1983. p. 72.

'1 Un:lberto Eco. Ltctor in fRl7ulA. Barcelona,Lurnen" 1981.

Semitica y liIeraturll/149

sistemasculturales,conotrostextosdelmismoautorodeotros,dependen

de la competencia del lector.

Partiendo, entonces, del respeto alos lmites del texto, de acuerdo

con los presupuestosestructuralistas,Eco analizel proceso de la comu-

nicacin literaria, detenindose en los indicios que pueden identificarse

en el texto y que sirven como reguladores ala interpretacin dellector.

El contenido de la obra noaparece explcito enla superficiesignificante

de) texto y, poresto, el lectores postulado como unprincipio activo de

la interpretacin.Su trabajodecooperacin es fundamental para extraer

aquellonodicho,peroimplicado;parallenarlosespaciosvacosyconec-

tar lo que apareceen la obra con el tejido de la intertextualidad.

El autorestimula en el texto asociaciones semnticas, quere que el

lectorintente una seriede eleccionesinterpretativas,calcula y solicita su

cooperacinparallenarespaciosdelono dicho yextraerlassigruficacio-

nesdelaobra,haciendopasaralactoloscontenidosquehansidodejados

en estado vrtuaL Para Eco, el texto funciona como un mecanismo pere-

zoso oeconmicoy,slo encasosdeextrema meticulosidad,se complica

en redundanciasy especificaciones ulteriores. Porestosepresenta entre-

tejidoporespaciosenblanco,porintersticiosquedebensercubiertospor

el lector.

Si la suerteinterpretativa de una obra debe hacer parte del propio

mecanismogenerativo,escribirsignifica ponerenprctica una estrategia

quepreveaanticipadamentelosmovimientosdelotro.El textovieneemi-

tido para que alguien lo actualice, y el autor debe asegurarse de que el

conjunto de competencias al cual se refiere sea el mismo al cual pueda

remitirseel lector. Portanto, postulaunlectormodelocapaz decooperar

enla actualizacin textual comolpensaba,ydemoverseinterpretativa-

mentecomol lo hizogenerativamente.

La produccin del textoesconsiderada,entonces,comounaestrate-

gia que, como todas, prevlos movimientos del otro. Ese otro-lector es

postulado,segnesto,como unprincipioactivoen la decodificacindel

textoysu trabajo de interpretacinest previsto porelautor.

Para confonnaresta estrategia, el autor configura la imagen de un

lectormodeloqueposea,ademsdela competencialingstica,lamisma

enciclopedia cultural yel mismo sistema de referencias. Este lector es

llamadoacolaborareneldesarrollodelahistoria,mediantelarealizacin,

durante toda laobra, de un trabajo de previsin que lo lleve aanticipar

el desarrollo de las acciones principales. Cada vez que reconoce en el

universo de las historias una accin que pueda producir un cambio en

150 I MRnual de teorla Iit"'lria

el desarrollodeloshechos, esestimulado aimaginarculser elcambio

deestadoyel nuevocursodeeventos.El textoinvitaaestaactivdadde

previsinsubrayando la importancia delasaccionessiguientesmediante

seales de varios tipos: suspenso,dilacin deuna respuesta oestado de

expectativadeunpersonaje.Laanticipacindellectorconstituyeunapor-

cindehistoriaquedebercorresponderaaquellaqueestporleer.Para

que se realice la comurucacin literaria se requiere que el destinatario

tenga competencias,conocimientos,no sloenlasconvenciones,yen las

reglas delsistema lingstico ycultural,sino tambin en aquellos textos

que se tejen aU yque loanteceden.

Hacia una sociologa de la leenml

Lalecturapareceunactoindividual,enelcualcadalectorsigueelcamino

delosindiciosy,deacuerdoconsuscompetencias,ledasentidoal texto.

Pero, en realidad, en ella intervienen, adems, los cdigos de lectura de

.lapocaque permiten aplicarpuntos devista diferentes, yacumulanen

el textonuevas posibilidades sgnicas. As, con el tiempo se pueden in-

crementar las significaciones de un texto, no porqueste se transforme,

sino porque ellector percibenuevas relaciones.

En esta perspectiva, entonces, la decodificacin es un proceso que

dependenoslodefactoresindividuales,sinodelsistemaculturalalcual

perteneceel lector.

_. La semiticaliterariaconsideraeltextofuenteinagotabledesentidos,

lugar de pluralidad semntica, que se carga de significacin ydeinfor-

macin continuamente, yque origina lecturas diferentes en el tiempo y

enelespacio;alpuntoque,comoafirm Blanchotrefirindosealalectura,

casino reconocemos nuestros subrayados. Una de las consecuencias de

estapolisemiaeslaposibilidaddequeellectorasignealtextosignificados

ausentes en el momento de su produccin, y llegue, incluso, a ignorar,

sobrepasaroinvertirlas intenciones delautor.

Adiferencia de la ciencia, en la que una hiptesis es considerada

vlida si no esnegada pOI otras,en el artese asiste ala coexistencia de

interpretacionesfundamentalmentecversas,yalasobreposicin,acada'

texto, de una reserva incalculablede decodificaciones.

Muchos delos trabajossobre las relaciones entre la obra y eldesti-

natariosuperanelplanopsicolgicoy ubicanla lecturaenunplanosocial,

tomando en consideracin que la percepcin de las obras literarias es

regulada porrepresentacionesgeneralesdeungrupo, de una clase yde

una nacin. As, ya no se hablara de la literatura, sino de prcticas de

Semificfl y literatura! 151

Jecturahistricamentedeterminadas,y delasposicionescorrespondientes

aestas prcticas. Dubois desarrolla el tema de una lectura condicionada

socialmente, enautoresylectores. Elescritores, segnesta teora, porta-

dorde un discurso social de su tiempo yde su grupo, ymediante l se

expresa una c1asel una sociedad. La obra contieneen smisma la imagen

del lector al cual est destinada, y en su seleccin influyen no slo el

contenido y la forma lingstica, sino tambin aspectos exteriores como

la forma del libro yel diseo de la cubierta.

Con respecto al condicionamiento social del lector! las aficiones,los

gustos literarios, la manera de leer, de decodifcar, se enlaza con las re-

laciones de clase, con la forma de comportarse socialmente; y muestra,

entonces,queciertasaficionesestticas,enelosolacapacidaddeevalua-

cin artstica,sonaprendidasculturalmente,yhacenpartedeuna heren-

cia cultural que ha sido inculcada de manera metdica, porla familia y

la escuela.

Aspectos partculares de la lectura

preocupaciones sobre el lector y la lectura han generado diversos

estudios sobre aspectos particulares deesta temtica. Se resaltar aqula

oposicin lectura oral - lectura silenciosa, por las implicaciones que sta

diferencia plantea para elestudio de]a obra literaria.

El textoescritoestcompuestoporuna sucesindelneasimpresas,

palabras, espacios ysignos de interrupcin

l

desde la primera letra de la

primerapalabrahasta la ltimaletradela palabra final. Se conforma,de

estemodo, una organizacingrficahorizontalque mplica unaaparente

lineaJidad en la lectura; es decir, un orden temporal conformado por la

sucesin lineal delas partes. Peroen el proceso,el lector va alterandola

aparente horizontalidad del discurso, haciendo cortes verticales que en-

lazan los significantes adistancia yrompen el orden de sucesinde las

partes, Adems, el punto de vista, el modo de comunicar el contenido

delaobraliterariaenel discursonarrativo,rompela linealidadtemporal,

altera la perspectiva, la continuidaden la presentacindelos hechos.

El textopertenece,en unaprimerainstanciaaunadeterminadal n ~

gua, y estopermiteuna lecturapuramentelngiistica comos se tratara

de una sucesin de periodos sintcticos. Ledo, de esta forma, el tex.to

entra en un solosistema semio16gicoel de la lengua.Sin embargo, para

elcaso del textoliterarioes claroqueesta lecturalingstica noagota las

posibilidadessemnticasdelaobra.S biencada textoes uncomplejode

signos grficos que tienencomosignificadosprimarios,valoreslingsti-

152/ ManlU/l de lrorlaliterQrm

cos, enlla signficacintrasciendelossignoslingsticos,y cambia con

relaci6n alsistema semi6tico desdeel cualseintenta explicar.

s

Antes de la lectura mental del texto escrito, la lectura fue durante

mucho tiempo un acto colectivo yoral, en el cual la voz humana era

condici6n obligatoria de lo literario. La literatura sehada fundamental-

mente para seroda yel lectorera distinguido porsucapacidad de de-

codificarel texto ante los oyentesiletrados.

Genetteafinnaqueinclusolalecturaindividualsepracticabaenvoz

alta ycitael datodeSanAgustn,quienserefiriasumaestroAmbrosio

comoelprimerhombredelaantigedadenpracticarlalecturasilenciosa.

La difusi6n del libro yla prcticadela lecturayla escrituradebilitaron,

ala larga, el modo auditivo de percepci6n de los textos a favor de un

modovisual.Se pas,entonces,deunalecturacolectivahechaconlavoz,

y en la cual elpblico era muyimportante,auna individual,hecha con

los Oj08, y despojada delasnecesidadesimpuestasporelauditorio.

Modelo de anlisis textual

Adiferenciadelanlisisestructural,enel cualsepretenrlfa establecerun

modelo universal que sirviera de pauta para el estudio de todos los re-

latos/elanlisistextualsedetieneenelconteldoespecficodecada texto

literario.No importa,entonces,descubrirla estructura de una obra l la

semejanza estructural delosrelatos, snala diferenciasemntica,y para

estosedebeproducirunaestructuracinmvildeltexto. Estanuevapro-

puesta,que se une ala de textoabiertodeUmberto Eco, fue presentada

porBarthesensusobrasS/Z, anlisisde"Sarrazine" deBalzac,y Semitica

narrativa ytextual, anlisis de "El caso del seor Valdemar" de Edgar

AllanPoe.

El anlisis basado en este modelo ser diferente para cada texto,

puestoqueencadaunohayunprocesodesgnificacionesenmarchaque

varasegnla materianarrativa decada obra. Se hacereferencia al pro-

ceso, porque talessignificaciones no se consideranunproductotermina-,

do,sinounaconstruccinprogresivadesentido.Ensteinterviene,pues/

el lector, quien al elaborar su propia significacin del texto, lo conecta

conla sociedady con la historia,conlo intertextual.

Cesare5egre. "Arutlisidelracc:onto, lgica narrativa etempo." Le slrutture e11 tempo.

Milano, Einaudi, 1979. p. 3-72.

Semitica IJ literatllra /153

Como mtodo, Barthes propone leer el texto tan despacio como se

requiera, detenindose todas las veces necesarias, expolendo el anlisis

en su "paso a paso", tratando de registrar y clasificar los sentidos que

vayan apareciendo. Para estoes necesario:

l. Dividir el texto en unidades contiguas de lectura que l llama

lexias: una palabra, una frase, unaoraci6n un prrafo,y enumerarlasor-

denadarnente. La lexa es unsegmento en elcual se observa la distribu-

cinde los sentidos,ysuseparaciny extensi6ndependenestrictamente

delavoluntaddellectofdela cantidadde significacionesqueencuentre

en cada una. Barthes slo recomienda que en cada lexa no aparezcan

ms de dos otres sentidospara no hacer demasiadodenso y extenso el

anlisis decada

2. Observarlossentidosencadalexa buscandonolas denotaciones

de la palabras sino las connotaciones, los sentidos segundos; yescoger

unasl1eas de sentido y seguirlasapartirde los indicios, atravs de las

diferentes lexas, pues un sentido se reitera en varios lugares del texto,

cubiertocon diversos significantes.

3. Trabajarprogresvamente, recomendopaso apaso el texto. Barthes

se refiere aun anlisis encmara lenta", mvilcomo la lectura.

4.Consgnarlossentidosencontradossinpreocuparsedelosolvidos

o las ignorancias, ya que stos no importan si se trata de construir el

propiosaber del texto.

Los cdig09

Frente a cada segmento el Jector encuentra no slo las significaciones,

sino tambin la manera como se produjeron, los saberes especiales que

lepermitieronconectarel hilodeltextoconlasreferencias extratextuales,

unir la obra alo ya visto, ledo ohecho. Estos saberes se organizan en

campos asociativos llamados por Barthes cdigos, y que conforman el

saber cultural del lector. Este concepto cOlJ.cide con el de enciclopedia

cultural del lector,en Umberto Eco.

Los cdgos enumeradospor Barthes son:

1. Cdigo cultural. Comprende el saber olos sabereshumanos, las

opiniones pblicas, la cultura tal como se transmite por ellibro

t

por la

enseanza y por el aprendizaje social. Dado que la cultura abarca un

conceptoamplioBarthesdividi talcdigoen subcdigos, yllam cien-

tfico, alreferido aconocimientos de un rea especfica de la ciencia; re-

trico al que agrupa las formas codificadas socialmente del discurso y

8

154/Ma11UJ11 de teoTlllleraria

del relato literario; cronolgico al que comprende registros del tiempo,

queintentanproducirunefectoderealidadalreferirlonarradoaltiempo

real del lector; y, finalmente, sociohist6rco,al queabarca conocimientos

del lector sobre su poca ysociedad.

2.Cdigodelacomunicacin.Abarcalasrelacionesentreelnarrador

yel lector, la manera como seproduceel proceso de lectura.

3. Cdigo simblico. Hace referencia a los significados simblicos,

comoevocacininmediataomediata desentidos.

4. Cdigodelasacciones. Abarca elarmazndelrelato, lasacciones

ysuorganizacinen secuencias.

5. Cdigohermenutico.Comprendelasinterpretaciones que el lec-

torse planteasobreel texto. Estecdigoserefiere, adems, ala manera

como el relato responde los enigmas, retardala solucinde los mismos,

O introduce algunosnuevos.

"EI retrato oval" de Edgar AUan Poe

El castillo al cual mi criado se haba atrevido aentrar por la fuerza antes de permitir

que, gravemente herido como estaba, pasara yo di aire libre, era una de esas cons-

trucciones en las que se mezclan la lobreguez: y la grandeza, yque durante largo

tiempo se han alzadocejijuntasen losApeninos, tan ciertas en la realidad comoen la

imaginacin de Mrs. Radcliffe. Segn toda apariencia, el castillo haba sido recin

abandonado, aunquetemperariamente. Nos instalamos en uno de 10$ aposentos ms

pequeosymenos suntuosos. Hallbase en una apartada torre del edificio; sus deccr

radoneseran ricas, pero ajadas yviejas. Colgaban tapices de las paredes, que engala-

naban cantidad yvariedad de trofeos herldicos, as como un nmero inslitamente \

grande de pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no

solamente emplazadas alo largo de las paredes sino en diversos nichos que la extra

a arquitectura del castillo exiga, despertaron profundamente mi inters, quiz a

causa de mi incipiente delirio; orden, por tanto, aPedro que cerrara las pesadas

persianas del aposento -puesera ya de noche-, queencendiera las bujias de un alto

candelabro situado ala cabecera de mi lecho ydescorriera de par en par las orladas'

cortinas de terciopelo negro que envolvan la cama. Al hacerlo as deseaba entregar-

me, si no al sueo. por lo menos ala alternada contemplacin de las pinturas yal

examen de un pequeovolumen que habamos encontradosobre la almohada yque

contena la desc.ripcinyla crtica de aquellas.

Mucho, mucho le... eintensa, intensamente mir. Rpdas ybrillantesvolaron las

horas, hasta llegar la profunda media noche. La posidn del candelabro me molesta-

SemitiCl yliterntllra/155

ba, pero, para no rrlcomodar a mi amodorrado sirviente, alargu COn dificultad la

mano ylo coloqu de manera que su luz cayera directamente sobre el libro.

El cambio, empero, prodUjO un electo por completo inesperado. Los rayos de las

numerosas bujas (pues eran muchas) cayeron en un nicho del aposento que una de

las columnas del lecho haba mantenido hasta ese momento en la mas profunda

sombra. Pude ver as, vividamente, una pintura que me haba pasado inadvertida. Era

el retrato de una joven que empezaba ya aser mujer. Mir presurosamente su retra-

to. ycerr los ojos. Al prindpio no alcanc acomprender por qu lo haba hecho.

Pero, mientras mis parpados continuaban cerrados, cruz por mi mente la razn de

mi conducta. Era un movimiento impulsivo afin de ganar tiempo para pensar. para

asegurarme de que mi visin no me haba engaado, para calmar ysometer mi

fantasa antes de otra contemplacin ms serena yms segura. Instantes despus

volv amirarfijamente.la pintura.

Ya no poda ni quera dudar de que estaba viendo bien, puesto que el primer

destello de las bujas sobre aquella tela haba disipado la soolienta modorra que

pesaba sobre missentidos. devolvindome al punto ala vigilia.

.Como ya he dicho, el retrato representaba-a una mujer joven. Slo abarcaba la

cabeza y los hombros, pintados de la manera que tcnicamente se denomina

vignette. yque se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de-Sully. Los

brazos, el seno yhasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptible-

mente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco

era oval, ricamente dorado yafiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte,

nada poda ser ms admirable que aquella pintura. Pero lo que me haba emociona-

do de manera tan sbita yvehemente no era la ejecucin de la obra, ni la inmortal

belleza del retrato. Menos an tabla pensar que mi fantasa, arrancada de su semi-

sueno, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. inmediat<-

mente vi que las peculiaridades del diseo, de la vignette ydel marco tenan que

haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un 5010 instante.

Pensando intensamente en todoeso, quedme tal vez una hora, amedias sentado, a

medias reclinado, con 10$ ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero

secreto de su efecto, me dej caer hacia atrs del lecho. Haba descubierto que el

hechizo del cuadro resida en una absoluta posibilidaddevida en su expresin que.

sobresaltndome al comienzo, termin por confundirme, someterme yaterrarme.

Con profundo yreverendo respeto, volv acolocar el candelabro en su pOSicin ante-

rior. Alejada as de mi vista la causa de mi honda agitacin. busqu vivamente el

volumen que se ocupaba de las pinturas ysu historia. Abrindolo en el nmero que

designaba al retratooval. leen l lasvagasyextraas palabras que siguen

"Era una virgende singularhermosura. ytan encantadora como alegre. Aciaga la

hora en que vio yam ydespos al pintor. l apaSionado, estudioso, austero, tena

ya una prometida en el Arte; ella, una virgen de sin igual hermosura ytan encantadcr

ra como alegre, toda luz ysonrisas, ytraviesa como un cervatillo; amndolo ymimn-

dolo, yodiando tan slo al Arte, que era su rival; temiendo tan slo la paleta, los

pinceles ylos restantes enojosos instrumentos que la privaban de la contemplacin

1561Manual de teorlillitrrariR

de su amante. As, para la dama. cosa terrible fue or hablar al pintor de su des.eo de

retratarla. Pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas pos dcilmente

en el oscuro y elevado aposento de la torre. donde slo desde lo alto caia la luz

sobre la plida tela. Mas l. el pintor, gloribase de su trabajo, que avanz.aba hora a

horayda a da, Yera un hombre apasionado, violento ytaciturno, que se perda en

sus ensueos; tanto. que no querfa ver cmo esa luz que entraba, lvida, en la torre

solitara marchitaba la salud yla vivacidad de su esposa, que se consumia 11 la vista

de todos, salvo de la suya. Mas ella segua sonriendo, sin exhalar queja alguna. pues

vea que el pintor, cuya nombrada era alta, trabajaba con un placer fervoroso y

ardiente, bregando noche ydia para pintar a aquella que tanto le amaba y que, sin

embargo. seguia cada vez ms desanimada y dbl. Y, en verdad, algunos que con-

templaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como una asomhrosa

maravilla, yuna prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor

por aquella a quien representaba de manera tan insuperable, Pero. a la larga, a

medida que el trabao se acercaba a su conclusin, nadie fue admitido ya en la torre.

pues el pintor habase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas si apartaba los

ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quera ver que los

tintes que esparca en la tela eran extra(dos de las mejillas de aquella mujer sentada a

su lado. Y cuando pasaron muchas semanas ypoco quedaba por hacer, salvo una

pincelada en la boca y un matiz en los oios, el espritu de la dama oscil, vacilante

como la llama en el tubo de la lmpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplica-

do el matiz, y durante un momento el pintor qued en trance frente a la obra

cumplida. Pero, cuando estaba mirndola, psose plido y tembl mientras gritaba:

-Ciertamente, sta es la Vida misma'- yvolvise de improvisto para mirar a su

amada ... IEstaba muertal-

Anlisis textual de IIEI retrato oval"

Lexa 1. El retrato oval

Lasfunciones asignadasporBarthesal titulosonmarcarelcuentoy con-

vertirloenmercanca,enproductoliterario,yanticiparelcontenidopre-

sentandoelprimerenigmadel relato. En estecaso,se trata deun retrato

particular, singularizado con el articulo determinado el. Es posible, en-

tonces, preguntarse:dequines el retrato? (c6digo hermenutico).

Si se tratadeunretratoesfactibleimaginardospersonajes:elpintor

ylopintado. El relato se centrarenel resultado de la obra de arte? o

hablartambindelarelacinentreelpintorylapersonapintada?Ser

elpintor unhombre y la pintadauna mujer, ajustndoseala parejalar-

gamente mostrada por la literatura? El nombre del autor Edgar A. Poe

Semitica y littrahm. /157

autorizaallectorparapensarenprotagonistasfemeninaslnguidas,bellas

y tempranamente muertas. Puede, adems, anticipar una relacin afec-

tiva entre los personajes? (cdigo hermenutico).

La palabra oval puede connotar vida, si se sigue la secuencia oval-

ovoide-huevo-vida,yse llega apensar, as, el ttulocomo "Elretratovi-

vo". Adems la forma oval marca una poca detenninada en muchos

retratos (cdigo simblicoysubcdigo sociorust6rico).

Porelcdigoretricoy sodorustricoesposiblehacerrelacionescon

otros retratosvivientes de la literatura como El retrato de Doran Gray.

Lexa 2. El castillo al cual mi criado se haba atrevido a entrar por la

fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara

yo la noche alaire libre.

Esta segunda lexa marca el comienzo real de la historia. Aquem-

piezan las acciones de la hstoria: encontrar, forzar entrar e instalarse

(cdigodelasacciones).Igualmente,Poeintroduceallectoren unapoca

determinada y en unlugarpropiode ellaporlas referenciasal castilloy

al criado.

Encontraruncastillono deterrrrina al narrador, sino ala historia;la

referenciaalcriado,encambio,ubicasocialmentealprotagonista(cdigos

cultural y sodorustrico).

E1 castillo,comoescenario deloshechos, anticipa, porelcdigore-

trico, dos posibilidades: los espacios donde se desarrollan los cuentos

fantsticos de la literatura infantil, o los lugares ttricos que srven de

escenario alos relatos de terror osus derivados. Aparece en esta lexa,

adems, un narradorque diceyo retomandola historia (cdigo social y

cdigo retrico).

La heridadelnarradoren los comienzosdel relatopuedeserundis-

tractor: el lector imagina la huida de los protagonistas o un accidente

previo, perocomprobar despus que el desarrollo del texto desmiente

esta previsin. La historia no versar sobre los pormenores ocausas de

la herida, sino sobre la estancia en el castillo (cdigohermenutico).

La herida del protagonistasirve,entonces,parajustificar,comopre

texto narrativo, la entrada al castillo, pues de otra manera no parecera

lgico que un hombre noble y rico forzara la entrada a un castillo, sin

autorizacindelos propietariosdelmismo;ysirveadems, paraexplicar

el delirio incipiente del protagonista,elcual ser una circunstanciapro-

picia parala alucinacinoel ensueo,y le permiteal lectordudardela

objetividad de surelato (cdigo retrico).

158/MimulJl de leor/' literllrill

El castillo y la oscuridad marcan los elementos de la atmsfera. La

noche, como referencia temporal refuerza el misterio e inicia una lnea

de sentido que se conservar en todo el relato: la relacin oscuro-cerrado

(cdigo simblico).

Se distinguen, ya, las primeras acciones de la historia: encontrar for-

zar entrar, instalarse despus seguir encontrar el libro, encontrar las

pinturas, leer, contemplar, mover e) candelabro, descubrir el cuadro (c-

digo de las acciones).

lexa 3. Era una de esas construcciones en las qUE? se mezclan fa

lobreguez y la grandeza, y que durante {argo tiempo se han alzado

cejijuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en {a imagina-

cin de Mrs. Radcliffe.

La grandeza y la lobreguez realzan la fuerza de lo fantstico (cdigo

:ret6rico).

Se abre la posibilidad de doble interp:retadn: fantstica y realista,

pues la referencia a un lugar preciso de los Apennos parecera acercar

el texto a 10 real, buscar la credibilidad del lector, mientras la alusin a

los relatos imaginarios de Radcliffe lo desdibuja lo coloca como irreal e

invita l pensarlo como escenario de una prxima historia increble, por

la vinculacin de esta escritora con relatos terrorficos. El castillo, enton-

ces se afirma y luego se pone en duda; el relato formula, as, la ambi-

gedad, la indecisin entre la opcin real y la imaginaria (cdigo de la

comunicacin y cdigo cultural).

lexla 4. Segn toda apariencia, el castillo haba sido recientemente aban-

donado, aunque temporariamente.

Se enfatiza la situacin de llegada y el marco de soledad. Esta ltima

slo sirve a los fines del relato. Era necesario encontrar un castillo vaco

para que los personajes se instalaran durante la noche el tiempo que

durar la aventura del cuento; por ello no se mencionarn las circunstan-

cias que antecedieron al abandono del castillo o la suerte de sus mora-

dores (cdgo retrico y cdigo de la comunicacin).

La aclaracin recientemente implica que el lugar puede ser ocupado'

nuevamente y sirve para hacer creble el buen estado de las pinturas, la

disposicin dellbro y de los dems elementos fsicos que se encontrarn

posteriormente (cdigo retrico y cdigo de la comunicacin).

lexa S. Nos instalamos en uno de fas aposentos ms pequeos y menos

suntuosos. Hallbase en una apartada torre del edificio,' sus decoradones

eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes, que en-

Semitica y litera/IITI! / 159

galanaban can'tdad y variedad de trofeos herldicos, asj como un

nmero inslitamente grande de vivaces pinturas en marcos con arabes

cos de oro.

Se introduce al lector al castillo, se traslada la escena de un exterior

a un nterioI y se adecuan as un espado y un ambiente a los fines del

relato. Encerrar y reducir el espacio significa literariamente enmarcar unas

acciones eliminando los puntos distractores del ambiente exterior. Este es

uno de los elementos propuestos en la teora literaria de Edgar Allan Poe

(cdigo retrico).

Se precisan el lugar y los dems componentes de la escena, en tanto

se nombran objetos que portan las caractersticas de una poca: ornamen-

tacin rica, trofeos ,herldicos, marcos con arabescos de oro (cdigo so-

ciohistrico).

Aqu se cruzan dos tiempos: el de la narradn o del narrador, que

comprende el momento de ocurrencia de-las acdones de la historia, y el

implicado por los objetos descritos (cdigo cronolgico).

Se introduce un elemento que siguiendo la lexa 1, contribuye a centrar

el relato: el gran nmero de pinturas le hacen pensar al lector que dentro

de ellas se encuentra la correspondiente al ttulo. El indicio de la lexa 1,

entonces, encuentra continuidad en la 5: el retrato ammciado, en tomo al

cual girar el relato, se encuentra en esa habitacin (cdigo hermenutico).

El epteto para calificar las pinturas ~ t deliberadamente escogido:

vivaces pinturas, y ms adelante se repetir con ligeras variantes: persOIra

vivente, pude ver vvidllmenfe, la salud y la vivacidad de su esposa (cdigo

simblico).

Lexa 6. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las

sino en diversos nichos que la extraa arquitectura del castillo

"'oc',..orh",,,, profundamente mi inters, quiz a causa de mi in-

delirio,

Definitivamente, el relato encuentra aqui su seguro rumbo. El narra-

dor ya no menciona las pinturas como Wl elemento ms de decoracin,

sino como acaparadoras de su inters (cdigo de la comunicacin).

Al describir el espado donde stas se encontraban organizadas, intro-

duce un nuevo elemento: nicho, el cual contina la lnea de sentido oscuro-

cerrado iniciada en la lexa 2 y que slo adquiere respuesta ms adelante.

De esta manera, la posible incredulidad del lector, a causa de la ubi-

cacin rebuscada del relato en un nicho, es prevista y evitada de ante-

mano (cdigo hennenutico, c6digo de la comunicacin).

160 / MRnlllll de leorla litmria

El estado de agitacin del narrador es utilizado como explicacin

posiblede loshechos aparentementeabsurdos: eldelirio se coloca como

causa posibleperonosegura de loshechosextraosquesucedern. Per-

maneceabierta la posblidaddequesean las pinturaspors mismaslas

que tengan el efecto sobrecogedor.

El delirio reitera la dualidad rea/idad1antasa presentada en las pri-

meras lexas, apropsitodel castillo (cdigo retricoy cdgo de la co-

municacin).

Lexia 7. por tanto a Pedro que cerrara las pesadas persianas del

aposento, pues era ya de noche, que encendiera las bujas de un alto

candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par

las orladas cortinas deterciopelo negro Que envolvan la cama.

Se aseguraaquunaatmsferams misteriosaen la quela noche,el

aposentocerrado,elcandelabro,el descorrimientodelasorladascortinas

de terciopelo negro confluyen asubrayarlo ttrico, y preparan definiti-

vamenteelterrenoparalaaparicindelretrato(cdigosret6ricoy sodo-

histrico).

La lexasirve, adems,comoprembuloparala localizacindelobjeto

enigmtico,delretrato anunciadoen la lexa 1(cdigohermenutico).

Adems, sele recuerda al lector, en ella, elestado actual de ]a his-

toria: el narrador y su criadose encuentranen un aposento del castillo

(cdigoretrico, cdigo de la comunicacin).

La expresin por tanto busca darle continuidad al discurso, evitar

que se rompa con )a introduccin de las acciones siguientes (artificios

discursivos del cdigo retrico). As mismo, es evidente que se pliegan

lascortinas,accinquecierraanmselespacioy enmarcalocativamente

loshechos, porquees denoche;sin embargo,esta mencindel tiempole

damsrealidad y coherenciaalrelatoyrefuerzala atmsferademisterio

(cdigosretrico ysodohislrico).

Estos dos 1timos elementos, la reteradn de la noche y el correr

delasnegrascortinas,ademsdelaalusinalospostigosmacizos,avan-

zan en la constitucin de la lnea semntica oscuro-cerrado, y remiten a

unaconnotacindemuerte:el narradorestencerradoenunaespeciede

tumba, alumbrado porcandelabros(cdigo simblico).

Las accionesdescritasvanaperntirel advenimientode unanueva

serie de acciones que son el punto central del relato: Pedroenciendeel

candelabroquefastidiaralnarradorlector,ytendrluegoquecambiarlo

paraque aparezca el retrato.

SemiticQ yliteratura /161

Continanen- esta leXa lasacciones: ordenar,obedecer,cerrar,a1um-

brar(cdigode lasacciones).Finalmente,elnarradorratificasucondicin

de noble, al tenerun asistente quele obedece (cdigo sociohist6rico).

Lexa 8. Al hacerlo as, deseaba entregarme si no al sueo, por lo menos

ala alternada contemplacin de las pinturas y alexamen de un pequeo

volumen que hablamos encontrado sobre la almohada y que contena la

descripcin y la critica de aquel/as.

El libro sobre la cama y la indicacin de que all se encuentra la

descripcin yla crtica de las pinturas son un indicio de laproximidad

del enigma y de suposible solucin (cdigo hermenutico).

Al nombrar lo que va a ocurrir yel contenido del libro que va a

leer,el seexpresaenuncdigometalingstico:anuncia,resume

(cdigo de la comunicacin).

Lexa 9. Mucho, mucho le... e intensa. intensamente mir. Rpidas y

brllantes volaron las horas, hasta llegar la profunda media noche.

La reiteracinde los adverbiosmucho e intensamente buscaproducir

unefectodelentitudcontrastanteconlavelocidadalaquepasael.tiempo:

rpidas y brillantes pasaron las horas. El narrador est absorto en lo que

hace. Seestimulaal lectoral sealarle la importancia del texto ledopor

el personaje (cdigo de la comunicaciny cdigocronolgico).

El narrador est preparandolos elementos que configurarn la es-

cenacentral: eldescubrimientodelretratoyde suhistoria. Paraellodebe

agotar otra serie de elementos cuyopapel en el relato es demorar la lle-

gada ala escena central (cdigo de la comunicacin).

Miraryleer.Aqu sedestacalarelacin queexisteentrelaspinturas

y elvolumen quecontienela descripcin (cdigohermenutico)'cdigo

de la comunicacin). El narradorha alargado todos los pormenores, di-

latndoloshastallegaraestahora. Entonces,el lectorpuedeestarseguro

de queel acontecimiento extrao llegar de unmomento a otro.

La media noche es duplicada al subrayarla con eladjetivo profunda.

El lectordeberecordar,entonces,que en la literaturafantstica lascosas

maravillosasocurrengeneralmenteen tal momento,yqueenotros cuen-

tos de Poe, como "Berenice" y "La cada de la Casa Usher", la escena

principal, puntoculminante del relato, tambin sucede a la medianoche

(cdigodela comunicaciny cdigo retrico).

Lexa 10. La poscn del candelabro me molestaba, pero, para no moles

tar a m amodorrado sirviente, alargu con dificultad la mano y lo

coloqu de manera que SIJ luz cayera directamente sobre el libro.

162 / MllnlUll de teorlllterllria

Se inaugura la serie de acciones que conducirn al descubrimiento

del retrato oval (cdigo de las acciones).

El motivo para cambiar el candelabro imprime un carcter lgico,

de consecuencia, al desarrollo de las acciones. Todo en el cuento est,

hasta ahora, en el orden de lo natural; pero a la vez, est preparada y

justicada la posibilidad del misterio (cdigo de la comunicacin).

Lexa 11. El cambio, empero, produjo un efecto por completo In-

esperado. Los rayos de las numerosas bujas (pues eran muchas) cayeron

en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho haba man-

tenido hasta ese momento en la ms profunda sombra.

El relato parece haber llegado al punto culminante, y slo la pericia

del narrador lograr sostenerlo unas lexas ms (cdigo de la comunica-

cin).

Este reencuentro con el nicho que contiene cuadros, mencionado en

la lexa 5, este reencuentro con un nicho en especial, le permite suponer

al lector que est en el umbral del encuentro con el retrato anunciado

(cdigo hermenutico).

Lexa 12. Pude ver as, vlvidamente, una pintura que me habla pasado

inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya 'a ser mujer.

Se da una respuesta parcial al enigma presentado en la lexa 1. Parece

que se est ante el cuadro largamente anunciado. Nada le asegura al lector

que sea realmente ste, pero el suspenso dado a su aparicin, la atmsfera

que lo rodea y el conocimiento que se tiene de Poe fuerza a llegar a esta

conclusin (cdigo hermenutico).

Se introduce el elemento femenino, que en la literatura de Poe est

invariablemente relacionado con la muerte. La descripcin del sujeto de

la pintura como una joven que empezaba a ser mujer adquiere en Poe

una significacin especial por la relacin con otras protagonistas femeni-

nas jvenes y trgicas. En la lexa 1 se presenta la posibilidad de que el

retrato girara en tomo a la relaci6n entre lo pintado y el pintor, y esta

leria lo confirma. Si lo pintado es una mujer, el lector puede ya sospechar,

conociendo a Poe, que la mujer est muerta y avanzar algunas previsio.

nes: particip6 el pintor en su muerte? (cdigos retrico y de la comuni-

cacin).

Lexa 13. Mir presurosamente su retrato, y cerr los ojos. Al principio

no alcanc a comprender por qu lo haba hecho. Pero mientras mis

prpados continuaban cerrados. cruz por mi mente la razn de mi con

ducta. Era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar,

Semitica y literatura /163

para asegurarme de que mi visin no me haba engaado. para calmar y

someter mi fantasa antes de otra contemplacin ms serena y ms

segura. Instantes despus voM a mirar fijamente la pintura,

Empieza un grupo de lexas en las que narrativamente no sucede

nada, pero que sirven para reafirmar el asombro y subrayar la trascen-

dencia del encuentro del cuadro. El relato parece detenerse; no avanza

pero se profundiza.

Aparece un nuevo enigma: por qu la contemplacin de la pintura

sorprende tanto al protagonista? La duda del narrador contagia al lector

como posibilidad de engao de los sentidos; pues todo el tiempo se ha

utilizado la herida del protagonista yla posible alteracin de sus sentidos

para explicar los hechos fantsticos de la historia, y se ha creado, as, una

permanente dualidad entre realidad y fantasa (cdigo hermenutico y

cdigo de la comunicacin).

Lexa 14. Ya no poda ni quera dudar de que estaba viendo bien, puesto

que el primer destello de las bujas sobre aquella tela habia disipado la

sonolienta modorra que pesaba sobre ms sentidos. devolvindome al

punto a la vigilia.

El texto parece devolverle al lector la seguridad, le permite creer que

la visin no es producto de la fantasa. La duda parece, entonces, despe-

jarse. No est soando. La modorra, la afectacin de los sentidos es una

posibilidad, pero el texto autoriza descartarla como hiptesis (cdigo de

la comunicacin).

Lexa 15. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer Joven.

Slo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que

tcnicamente se denomina vignette. y que se parece mucho al estilo de

las cabezas favoritas de Sully.

El narrador retoma el hilo de os hechos, y especifica detalles del

cuadro que buscan enraizar la historia en ]a realidad de] lector: un estilo

de pintura y el nombre de un pintor (cdigos cultural, sodohistrico y

de la comunicacin).

lexia 16. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se

mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que

formaba el fondo del retrato.

Reaparece la oposicin luz-oscuridad mantenida paralela a la relacn

vida-muerte. Tambin, se mezcla, en el retrato, lo radiante con la sombra

del fondo.

164/ManU/ll tle tetJriR literari.ti

La expresin profunda somUra evoca la oscuridad, largamente nom-

brada,yademslareiteracindeprofunda seunealamedianoche,lacual

fue calificadaconeste adjetivo (cdigosimblico).

Lexa 17. El marco era oval, ricamente doradoyafiligranado en estilo

morisco. Como objeto de arte, nada podla ser ms admirable que

aquella pintura. Pero (o que me haba emocionado de manera tan

subita y vehemente no era la ejecucin de la obra, ni la inmortal bel-

leza del retrato.

Esteelementosugierela belleza vivasustradaalavdadelamujer

yguardada inmortalmenteenellienzo,justocomola belleza del cuadro

deDorian Graysustrada parasiempre delalma del personaje.

Se cierra elenigma porla localizacindel objetoanunciado (cdigo ,j

hermenutico); se recurreal cdgo culturalpara reafirmarla veracidad

,

del cuadro al afirmar que posee marco oval} dorado y afiligranado en

estilo morisco; yfinalmente se refuerza sumisterio al preguntar porla

razn desuseduccin (cdigode lacomunicacin).

Lexfa 18. Menos an caba pensar que mi fantasa arrancada de su

semisueo, hubiera confundido aque(Ja cabeza con la de una persona

viviente. fnmediatamente vi que (as peculiaridades del diseo. de fa

vignette ydelmarco tenlan que haberrepelido semejante idea, mpiden-

doincluso quepersistiera unsolo instante.

Denuevo, aparece la dualidad realdRd-fantasa pueses posibleque

)a confusin del narrador antela cabeza sea producto del delirio, de la

imagnacln, delsueo.

Lexfa 19.Pensandointensamente en todoeso, quedme talvez una hora. a

mediassentado, amediasreclinado, conlos ojos fijos enelretrato.

Denuevoseretardala continuacinde lasacciones, la solucin de)

enigma que siguesiendoreforzadoporel asombro delnarrador(cdgo

hermenuticoycdigo de la comunicacin).

Lexla 20. Porfin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dej

caerhaca atrsenellecho.

Siguen las acciones. Se da un lento movimiento para cerrar la se-

cuencia yseprepara la terminacin de la primerahistoria.

La lexa hace partedel conjunto de elementos que se encargan de

aplazarla solucindelos enigmasprincipales del cuento (cdigodelas

acciones ycdigohermenutico).

Stmi6Hca IJ liIemtura /165

Lexia 21. Haba descubierto que el hechizo del cuadro resida en una

absoluta posibilidad de vida en su expresin que, sobresaltndome a/

comenzo, termin por confundirme, someterme yaterrarme.

Ala sospecha de que la mujer pintada est muerta se une ahora al

indcio de que el cuadro tiene una absoluta posibilidad de vida. Surge un

nuevoenigma: porqu el cuadro parece vivo? yreaparece la sospecha

de la lexa 1: se conecta a otros retratos vivientes de la literatura?, al

de Donan Grey,por ejemplo? (cdigo hermenutco).

Lex[a 22. Con profundo y reverendo respeto, volvi a colocar el can-

de/abro en su posicin anterior.

Esta lexa yla siguiente termnan las acdones del primer relato y

anuncianla negada delasegundahistoria.

Aqu, el candelabro vuelve asu posicin original. Recurdese que

sumovimientoeraelquehabapermitidodescubrirelcuadroaliluminar

un rincn quepermaneca oscuro (cdigo delas acciones).

La reaccin del narrador ante el cuadro, hasta ahora desobresalto,

terror yconfusin, se vuelve de un profundo respeto). Por qu respeto?

La sensacin de respeto y terror est culturalmente unida ala idea de

muerte. La reaccin de) narradoraparece, entonces, unida alasospecha

demuerte del personaje femenino. El respeto est subrayado porelad-

jetivo reverendo. Si la reverencia es definida literalmente como un pro-

fundorespeto, aqusebuscareiterarlacondici6nespecial del retrato.De

la msma manera, el adjetivo profundo duplica la profundidad del res-

pecto.

Lexra 23. Alejada asde mivista la causa de mihonda agitacin, busqu

vivamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia.

Abrindolo en el nmeroque designaba el reualOollal, le en l las vagas

yextraas palabras quesiguen.

Estalexa sirvedepuenteentrelasdoshistorias.Seanunciaelrelato

incluido: la rustoria oculta del cuadro (cdigo retrico ycdigo de la

comunicacin).

Hasta aquel anlisis porlexas, suficenteparadar cuenta del m

todopropuestoporBarthes. Ahora se vern las relaciones entre las dos

historias: la primera,ala cualpoora llamrsele la principal O historia 1,

es la presente, donde un narrador-actorcuenta su llegada al castillo, su

contemplacindelaspinturasyelencuentrodelrelatoovaLEstacontiene

unasegunda,aquellaescritaenel manual,querelata la historia delcua-

dro, el proceso de la pintura hasta la muerte de la doncella. Temtica-

166/Manual de teora liltrllrill

mente esta ltima es independiente de la primera, pero narrativamente

pertenece a ella; podra decirse que se mantendra sola, sin necesidad de

la primera, oque el autor podra haber encontrado una distinta manera

de presentarla. Por ltimo, la historia de la doncella, incluida en el volu-

men, es cronolgicamente anterior a la histora principal; es decir, que

primero ocurrieron los hechos de la pintura de la joven, y despus, el

descubrimiento del cuadro.

"La baselingstica del estructuralismo"

de Jonathan CuUer

La lingstica, cuyo objetivo es el estudio de los sistemas de reglas que

subyacen al habla, proporciona los medios para estudiar cualquier fen-

meno simblico. La lengua es un sistema de elementos.y reglas que los

hablantes nativos han asimilado, y su descripcin es una representacin

explcita del conocimiento implcito que de ellas tienen dichos hablantes.

La lingilistica puede usarse como modelo para el anlisis de otros fentS.

menos culturales porque partiendo del carcter arbitrario del signo lin-

gstico, es posible entender la significacin convencional de los objetos

culturales, y mostrar que los significados aparentemente naturales de un

sistema particular se basan en convenciones.

De este principio parte el trabajo de los socilogos y de los antro-

plogos, quienes intentan explicitar el sistema de reglas implcitas que le

pennite a un individuo funcionar como miembro de W\a comunidad, y

pretenden, as, reconstruir el sistema de normas y convenciones de cada

fenmeno cultural y sodal.

El estructuralismo supone, en primera instancia, que si las acciones

o producciones humanas tienen un significado, ha de haber W\ sistema

subyacente de convenciones que lo haga posible, pues "las acciones slo

tienen lugar con respecto a una serie de convenciones instituidas".9 AS,

para tratar cualquier fenmeno, desde una ceremola matrimolal hasta

un partido de ftbol, es indispensable analizar el sister,na de reglas que

]0 regulan y le dan su significado.

Un espectador de un partido de ftbol que no tenga conocimiento

de la cultura en cuestin, podra presentar una descripcin objetiva de

Jonathan Culler. "La base lingstica del estructuralismo." Introduccin al estructura-

lismo. Madrid, Alianza Editorial, 1976. p. 37-59.

Semitica y literatura /167

las acciones exterfores del partido pero sera incapaz de captar su signi-

ficado, entendible slo con referencia al conjunto de convenciones com-

partidas: siempre que haya dos postes, uno podr colar el baln entre

ellos, pero slo se marcar un gol dentro de un marco instituido parti-

cularmente. Con el mtodo estructural es posible determinar el significado

cultural de cualquier acto, considerando que las conductas indviduales

no significan por s mismas, que los fenmenos culturales son signos sin

esencia propia, cuya significacin est determinada por un completo sis-

tema de reglas. Ahora bien, el estructuralismo y la semitica se presentan

en el trabajo de CuUer como dos disciplinas integradas: para estudiar los

signos se debe investigar el sistema de relaciones que permite que se

produzca el signifi;ado. A la vez, las relaciones pertinentes entre los ele-

mentos slo pueden determinarse si stos son considerados como signos.

Los miembros de una sociedad no necesitan de las distinciones fun-

cionales, de las reglas de su cultura a nivel consciente, como tampoco los

hablantes de una lengua tienen que ser capaces de explicitar los modelos

lingsticos que emplean; pero ambos poseen un domino prctico del

sistema, un conocimiento de lo que es aceptable y de lo que no 10 es.

CuJler present como ejemplo, el trabajo antropolgico de Mary Douglas

sobre la polucin y el tab, a partir de los animales. Douglas intent

reconstruir un sistema de clasificacin de los almales puros e impuros,

dando cuenta de las prohibiciones y exclusiones que practica una socie-

dad determinada; y, adems, reconstruir el sistema de relaciones y dis-

tinciones que han asimilado los miembros de una sociedad, y que exhiben

al adoptar determinados adornos, para indicar un estilo de vida o una

condicin social particuJar. Est interesado, especficamente, en aquellas

relaciones por las cuales los adornos se vuelven signos,

El modelo lingstico sugiere que la tarea del analista en cualquer

rea no es describir un corpus de datos, sino examinar el conjunto de

relaciones subyacentes, mediante las cuales las cosas pueden funcionar

como signos, El objetivo es hacer explcito el conocimiento implcito usado

en el reconocimiento y ]a interpretacin de los signos.

Para CuJIer, la literatura puede ser considerada como un sistema de

signos. En esta perspectiva, el anlisis se interesa en formuJar las conven-

ciones que permiten a )a obra literana tener significado. Para ilustrar su

anlisis, CuJIer propone imaginar a alguien que, aunque pueda leer la

lengua en la que est escrito un poema, no tenga ningn conocimiento

en ]a literatura ni est familiarizado con los conceptos literarios. En W\

poema, esta persona podr entender frases sueltas pero no ser capaz de

9

168/ Manual de teora lfmrill

leerlo o apreciarlo como literatura porque carece del complejo sistema de

conocimientos implcitos que proporciona la experiencia literaria. La po-

tica intenta reconstruir las reglas que hacen posible la significacin plural

de la literatura: variadas interpretaciones pueden coexistir en la lectura

literaria su significacin tiene una libertad condicionada por el texto y

los conocimientos culturales del lector. Hay, entonces, que explicar las

razones, los cdigos que pennlten la produccin de sentido en la obra

literaria; formular el conocimiento implcito, las convenciones que permi-

ten a los lectores extraer una significacin, lnea en la cual se IDscri'en

los trabajos de semiologa literaria de Roland Barthes.

"El mundo del catch" de Roland Barthes

Barthes busc aplicaci6n del modelo lingstico en otros sistemas de sig-

nificacin no lingsticos, como la moda o la alimentacin, la imagen pu-

blicitaria o la msica popular. Su intenci6n fue aplicar el modelo

semi6tico a conjuntos especiales que pudieran explicarse siguiendo el es-

quema de la lengua. Por qu se apuesta en el boxeo pero no en la lucha

libre? Por qu sera extrafio que un boxeador chillara y se retorciera de

dolor cuando ha recibido un golpe, como lo hacen los luchadores? Por

qu se infringen las reglas constantemente en la lucha libre, pero no en

el boxeo? Estas diferencias hay que explicarlas mediante un complejo con-

junto de convenciones culturales que hacen de la lucha libre un espec-

tculo, en vez de una competicin.

En este trabajo particular mostr la oposicin entre el catch, o lucha

libre, y el boxeo. Para l, sta es ante todo un espectculo, mientras que

el boxeo es una competencia deportiva. Como deporte

f

exige al compe-

tidor la demostracin de su superioridad, representada por los puntos

acumulados.

La lucha libre, en cambio, es una representacin dramtica, en la

cual cada actuacin se evidencia como espectculo; en ella no importa la

continuidad, como en el boxeo, en el que el inters est dirigido hacia el.

resultado final. Aqu, cada momento es inteligible en s mismo_ El espec-

tador no se interesa por el ascenso hacia el triunfo, sino que goza la pasin

de cada cuadro; y el luchador no se esfuerza por ganar sino por realizar

los gestos que el pblico espera de l, pues mientras en el boxeo el su-

frimiento visible sera interpretado como signo de derrota, en la lucha

libre hay ampliacin retrica de cada movimiento y los gestos de los ac-

Semitica y literlltIH"f1 /169

tores se agrandan excesivamente hasta el paroxismo, como en una repre-

sentacin escnica:

En el judo, un hombre que cae trata de no permanecer en tierra,

rueda sobre s mismo, se sustrae, evta la derrota o, si es evdenle,

sale inmediatamente del juego: en el catch, s un hombre Cae se queda

exageradamente ah, llena hasta el extremo la vsta de los espectado-

res con el espectculo ntolerable de su mnt\t"nrb tI,

En los mejores combates hay, por tanto, un estruendo final, cuyo

desborde desordenado arrastra a los luchadores, al pblico, y hasta a los

rbitros.

En la lucha, por ser espectculo, el dolor se acenta, como en las

mscaras trgicas; la derrota no se disimula, y los contendores son como

personajes de la comedia que no sienten vergenza de expresar su propio

dolor. Pero el espectador no desea el sufrimiento real del combatiente;

slo le pde una buena actuacin. No importa la verdad de las pasiones

sino la autenticidad de su representacin: "10 que el pblico reclama es

la imagen de la pasin, no la pasin misma. De la misma manera

f

nadie

le pide al catch ms verdad que al teatro".1I La lucha libre se asemeja

a los espectculos solares como el teatro griego o la corrida de toros.

Para Barthes, el "verdadero catch se representa en las salas de se-

gunda categora, donde el pblico espontneamente se pone de acuerdo

con la naturaleza espectacular del combate, como el pblico de un cine

de barrid'.12 En este espectculo, el pblico se involucra en la comedia

de los actores y pide justicia contra el canalla. La multitud celebra que

se violen las reglas si es en provecho de un castigo merecido. Mientras

en el boxeo existen reglas claras, que marcan las lneas de lo permitido,

en la lucha hay una explcita y permanente transgresin frente al pblico.

Se construye un "malo", caracterizado con claridad, que arrastra al p-

blico a la venganza.

Jonathan Culler califica como brillante este ensayo de Barthes y lo

coloca como modelo de estudio investigativo sobre la cultura popular.

Para l los resultados son menos interesantes que los procedimientos se-

miol6gcos utilizados, mediante los cuales se hacen parecer como natu-

rales o inevitables los significados puramente convencionalesP

10 Roland Barthes. "El mundo del catch." MitologAS. Madrid, Siglo XXI. 1980. p. 14.

11 Ibd., p. 17.

12 bid., p. 13.

13 Jonathan Culler. "La base lingstica del estructuralismo!' Introduccin 111 t!Stmclw'(l-

lismo, Madrid, Alianza Editorial, 1976. p. 3759.

170/Manual dt tetl1'lliterarUl

Bibliografa

Bartbes, Roland. EltmentOJ de slmi%gfa. Buenos Aires. Tempo Contemporneo, 1970,

Barthcs, Roland. "An4lisis de un cuento de Edgar Allan roe," SemMtico IIOrrotiva y textual.

CIII8CII.S. Universidad Cenlral de Venezuelll, 1978.

Barthes. RollIDd. for iklntle empezar? Barcelona, Tusquets. 1974.

BlIl1hes, Roland. Mitologfos, Madrid, Siglo XXI, 1980.

Culler, Jonalhan. "La base lingfl.slica del estnlcluralismo." Inrroduccn al tftl'llClurolismo.

Madrid, Alianta Editorial, 1976.

Ducrol, Oswald y Todorov, Tzvetan. DicciollOrio enciclopdico de las ciencias del lenguaje.

Mxico. Siglo XXI. 1981.

Eco, Umberto. "La vida social como un sistema de sgnos." Itltroducd6n al t.'strurluroli.rmu.

Madrid, Alianza Editorial, 1976.

Eco, Umberto. Trata(/} de ,emi6lica general. Mllico, Nueva Imagen, 1978.

Eco, Umberto. Ltctorin!a!Ju/a. Barcelona, Lumen, 1981.

Oenette. O'ard. "Lenguaje potico-potClI del lenguaje." EStf1lCllirolimro y literatura. Buenos

Aires, Nueva Visin, 1972.

MUUrollsky, Jan. "Elane como hecho semiol6gico." Crua de la.r Amirica!, No. 71, marzo-abril

de 1972.

Rossj und, Fel'lUCCio. "ProgralllJlCin social y comunicacin." Casa de las Amricas. No, 71.

marz.o.abril de 1972.

Segre, Cesm. "Entre estruCllll'lllismo y semiologa." Crilica bajo control. Blll'Celona. Planeta,

1974.

Tal.ens, Jenaro y otros. Elemen/os para una semi6rica de/texto artiJrico. (PoeJa. narrativa. teatro,

cine). Madrid, Ctedra. 198&.

Actividades complementarias

En el cuento "La siesta del martes" de Gabriel Gorda Mrquez:

1. Realizar una lectura lenta.

2. Anotar los puntos fundarnenta1es de la primera lectura.

3. Leer de nuevo el texto y comparar lo registrado inicialmente con los

nuevos elementos descubiertos en la segunda lectura.

4. Confrontar la lectura individual con la de otros compaeros. Explicar el

origen de las diferencias en la interpretacin.

S. Separar los elementos de significado que han sido aportados por el co--

nocimienlo particular del lector.

6. Sealar los cdigos de significado.

Semitica y literaturtl /171

7. Analizar por qu son necesarias algunas referencias culturales para su

comprensin.

En el cuento "Biografa de rodeo Isidoro Cruz" de Jorge Luis Borgfs:

1. Mostrar la manera romo interviene el narrador en la concepcin de los

hechos.

2. Separar las reflexiones del narrador sobre la vida y el destino de los

personajes.

3. Explicar de qu manera los juicios del narrador inciden en la concepcin

de los acontecimientos de la hstora.

En el cuento "Lo flor amarilla" de Julo Cortzar:

1. Describir la forma como se va produciendo el saber del texto.

2,. Analizar la manera como el narrador va guiando la percepcin de los

hechos.

3. Enumerar cules datos supone el narrador que son del conocimiento del

lector.

4. Encontrar las informaciones que va dando el narrador, necesarias para

comprender la historia.

5. Sealar cules datos referidos a la vida europea debieron ser aclararlos

por el narrador para facilitar la comprensin de un lector que desconozca los

cdigos del cuento.

",

\

5

La bsqueda de sentido

Tradicionalmenteseha considerado que"el texto literario tieneunsigni-

ficado cifrado, escondido por el autor en algn rincn; la bsqueda de

ese nico sentido, a veces el ms evidente, el que se reitera en toda la

obra oel que el narradorrecalca con susapreciaciones,guala lecturay

el anlisis del lector. Se le niega, entonces, el carcterplurisignificativo,