Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Femenias - Feminismos Latinoamericanos PDF

Femenias - Feminismos Latinoamericanos PDF

Cargado por

Ger Broono0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

13 vistas7 páginasTítulo original

femenias - feminismos latinoamericanos.pdf

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

13 vistas7 páginasFemenias - Feminismos Latinoamericanos PDF

Femenias - Feminismos Latinoamericanos PDF

Cargado por

Ger BroonoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 7

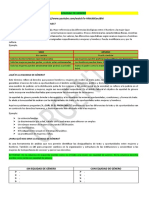

Feminismos latinoamericanos:

una mirada panormica*

Dra. Mara Luisa Femenas**

Universidad Nacional de La Plata

*Este texto es una reelaboracin de la videoconferencia que gracias a la gentil iniciativa de Gabriela Castella-

nos- realizamos el 22 de marzo de 2011, entre el Centro de Estudios de Gnero, Mujer y Sociedad-Doctorado en

Humanidades, Universidad del Valle (como lugar de recepcin) y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en

Gnero (IDIHCS), FAHCE, Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Argentina). Recibido el 1 de abril de 2011,

aceptado el 22 de abril de 2011.

**Profesora de Filosofa de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Doctora en Filosofa. Facultad de

Filosofa, Universidad Complutense de Madrid. 20 de Enero de 1995. Co-fundadora del Centro Interdisciplinario de

Investigaciones en Gnero (CINIG), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin, UNLP. Entre sus publica-

ciones encontramos El gnero del multiculturalismo, Bernal, Universidad de Quilmes, Argentina, 2007, Judith Butler:

Introduccin a su lectura, Buenos Aires, Catlogos, 2003; Sobre sujeto y gnero: Lecturas feministas desde Beauvoir

a. Butler. Buenos Aires. Catlogos, 2000. Direccin electrnica: lfemenias@sinectis.com.ar

Resumen: Este trabajo recoge la charla de Mara

Luisa Femenas, transcrita y re-elaborada por la autora,

presentada por videoconferencia el 22 de marzo de 2011,

en un evento pensado como preparacin para la cohorte

en Estudios de Gnero del Doctorado de Humanidades

de la Universidad del Valle. Femenas inicia su charla

postulando tres niveles de feminismos, (a) un nivel terico

, (b) un feminismo militante y, por ltimo, (c) el feminismo

espontneo del movimiento de mujeres. En el nivel terico,

la autora reconoce la necesidad de situar nuestros propios

saberes y poder dinamizar las categoras que nos llegan

de afuera, en funcin de nuestros propios problemas y

experiencias, nuestras situaciones particulares histrico-

sociales y geogrfcas. La autora reconoce que la historia

de nuestros movimientos muestra, no calcos de lo ajeno,

sino respuestas a acontecimientos locales previos, que

han dado lugar a movimientos de mujeres autnomos.

En ese sentido, Femenas sostiene que el pensamiento

feminista latinoamericano es original y es originario en la

medida en que parte de su propia situacin y localizacin,

y tiene caractersticas propias como la pluralidad tnico-

cultural, lo cual hace an ms imperativo que se tome en

cuenta la interseccin gnero, clase y etnia. La autora

retoma el concepto de subalternidad, pues las mujeres

constituimos una minora, no numricamente, sino en

relacin con nuestro escaso usufructo de los espacios de

poder. Se examinan los modos en los cuales el problema

de la violencia domstica se estructura como un eje que

invisibiliza otras violencias, como por ejemplo la violencia

de la exclusin por naturalizacin que sostiene la divisin

sexual del trabajo y de los espacios asociados. Finalmente,

se admite que la mayora de nuestras luchas han sido por

la legalizacin de los derechos de las mujeres, lo cual nos

vincula con el feminismo denominado de la igualdad,

pero que este reclamo ha insufciente , lo cual, de un modo

o de otro, ha conducido a la revisin situada de esos con-

ceptos, en relacin con lo que se ha llamado la cultura

femenina que remite a la preocupacin en red de que

todos y todas puedan vivir una vida que merezca ser vivida.

Palabras clave: feminismos, pensamiento feminista

latinoamericano, subalternidad, gnero, clase, etnia

Latin American Feminisms: An Overview

Abstract: This paper corresponds to a talk given by

Mara Luisa Femenas, transcribed and reworked by the

author, which was a videoconference given on March 22,

2011, in an event preparing for the Doctorate of Huma-

nities, emphasis on Gender Studies. Femenas postulates

three levels of feminism, (a) a theoretical level, (b) feminist

militancy, and (c) spontaneous womens movements. On

the theoretical level, the author recognizes the need to pla-

ce our knowledge and retool foreign categories with regard

to our own problems and experiences, our historical and

social situations and geography. The author recognizes

that the history of our movements has mostly responded

to local events, giving rise to autonomous womens mo-

vements. In this sense Latin American feminist thought is

original, for it obeys our own characteristics, such as our

ethnic and cultural plurality, which makes it imperative to

take into account the intersections among gender, class and

ethnicity. Femenas invokes the concept of subalternity,

La manzana de la discordia, Enero - Junio, Ao 2011, Vol. 6, No. 1: 53-59

54 Dra. Mara Luisa Femenas

for women constitute a minority, not numerically, but in

the sense of our low levels of access to power. The paper

alludes to ways in which domestic violence becomes a

screen making other forms of violence invisible, among

them the sexual division of labor and its associated spaces.

Finally, it is admitted that most of our struggles have been

for legalization of womens rights, which ties us to equa-

lity feminism, but this has been insuffcient, which has

led to the revision of concepts in relation to what has been

called feminine culture, related in turn to the purpose of

making it possible for everyone to lead a life worth living.

Key Words: feminisms, Latina American feminist

thought, subalternity, gender, class, ethnicity

Introduccin

El presente trabajo es producto de mi inters por

contribuir con algunas ideas al Pensamiento Femi-

nista de las mujeres de Latinoamrica. Me parece

muy importante poder sentar una red que conecte las

teoras que estamos desarrollando porque, lamenta-

blemente, como bien dijo Gabriela Castellanos en

su presentacin, es ms fcil encontrar en nuestras

libreras autoras angloparlantes o europeas que te-

ricas latinoamericanas. Creo que una de las cosas

que podemos hacer es por estos medios la tecno-

loga viene en nuestra ayuda- tratar de proponer

y afanzar una red comunicacional entre nosotras,

para poder seguir pensando teoras desde y en Am-

rica Latina, a partir de nuestras propias experiencias

y problemticas. Lo que sigue es simplemente un

esbozo general; no pretende ser ni completo ni ex-

haustivo, no puede serlo. Slo me interesa propo-

ner algunos parmetros respecto de cuales son las

modalidades del pensamiento latinoamericano de

mujeres y cules son, en estos momentos, nuestras

propias urgencias y sus signifcaciones.

Breve esbozo del pensamiento feminista de Am-

rica Latina

Plasmar, en lneas generales, el pensamiento fe-

minista de Amrica Latina no es tan sencillo; todas

sabemos que Amrica Latina tiene una diversidad

poblacional econmica y geogrfca que claramente

hace muy difcil trazar lneas claras y casi imposible

que sean homogneas, precisamente, una de nues-

tras caractersticas es la no-homogeneidad. En las

poblaciones, las geografas y, sobre todo, en las es-

tructuras sociales, econmicas y demogrfcas, esta

no-homogeneidad es manifesta. Con esto presente,

me permito hacer una sencilla clasifcacin de los

feminismos en Amrica Latina. Los menciono en

plural, porque en principio no creo en un nico fe-

minismo. Entre los feminismos, distingo un (a) ni-

vel terico sobre el que me extender ms abajo-,

un nivel que denomino (b) feminismo militante y,

por ltimo, el que yo he llamado (c) el feminismo

espontneo del movimiento de mujeres. En general,

respecto de este ltimo, las mujeres que han actuado

en el espacio pblico eso lo vemos, por ejemplo,

en Argentina, con los movimientos piqueteros ini-

ciados por mujeres o las redes solidarias- alcanzan

una suerte de feminismo espontneo, en la medida

en que reivindican sus derechos, sin partir de teora

previa, simplemente por situarse y ubicarse como

mujeres sujetos de derechos y de derechos en pari-

dad respecto de los derechos de los varones. Desde

esas prcticas como muchas mujeres guerrilleras

centroamericanas- han llegado al feminismo en

bsqueda de una comprensin ms profunda de su

situacin.

Respecto de algunas categoras introducidas ms

recientemente, tengo cierta difcultad en evaluar su

impacto. La categora de gnero es un buen ejemplo

y es preciso desmembrarla, dislocarla y separarla de

la categora de estudios de las mujeres y de la ca-

tegora de feminismo. En esto, creo que el estudio

tericamente ms potente es el de Gabriela Castella-

nos, que ustedes bien conocen (2010).

Elementos tericos tercer mundistas

Retomo, a continuacin, algunas distinciones

importantes, que se han ido elaborando desde la pe-

riferia. En ese sentido, voy a recoger algunos ele-

mentos tericos de pensadoras no latinoamericanas,

a veces llamadas del Tercer Mundo, como la India,

o de pensadoras norteamericanas y europeas, pero

siempre con la intencin de poner estas aportacio-

nes y categoras en funcin de nuestros propios in-

tereses, problemas, y necesidades en lo que se ha

denominado los saberes situados (Haraway 1993;

Femenas & Soza Rossi, 2011).

1

Me parece funda-

mental situar nuestros propios saberes y poder di-

1

He decidido incluir algunas referencias bibliogrfcas a los efectos

de que quienes me lean puedan, si as lo desean, contrastar y ampliar

fuentes.

55 Feminismos latinoamericanos: una mirada panormica

namizar esas categoras apropiadas en funcin de

nuestros propios problemas y experiencias.

En primer lugar, voy a rescatar la nocin de

Mujer del Tercer Mundo, nocin que ustedes

conocen y que quiz ya est un poco pasada de

moda. Se la debemos a Chandra Talpade Mohan-

ty, a quin quiero sumarme en el sealamiento de

que esa caracterizacin -Mujer del Tercer Mun-

do- siempre ha sido esencializada o exotizada

(Mohanty, 2007).

Sea como fuere, se la ha cosifcado o reifcado.

Por lo tanto, se ha considerado a La-Mujer-del-

Tercer-Mundo como algo fjo, determinado, r-

gido, tanto en las estructuras sociales como en sus

propios roles y manifestaciones. Esto contribuye a

generar, por ejemplo, cadenas conceptuales como

mujer-del-tercer-mundo-tradicional versus mujer-

del-primer-mundo-emancipada, lo que para ambos

casos cae en falacia de distribucin: Ni todas las

mujeres del Tercer Mundo son tradicionales,

ni todas las mujeres del Primero estn emanci-

padas. En todos los casos, se obvia pensar en la

movilidad de las personas y de los pases. Se suma

en esta concepcin, mirar a las mujeres de los pa-

ses perifricos, mayoritariamente, como lo otro

desde una posicin que la ve de afuera como

algo extico. O sea, ser Mujer del Tercer Mun-

do suele ser visto como un exotismo que rara

vez se plantea como una cuestin geopoltica, una

localizacin desde la cual estas mujeres tenemos

mucho que decir.

Esto constituye una heterodesignacin. Es decir,

se trata de una designacin que nos viene de afue-

ra, de los lugares hegemnicos de conocimiento, y

que -directa o indirectamente- tienden a generar a

la vez mecanismos dobles: exclusin e inferioriza-

cin. Muchas veces, la exclusin implica la exclu-

sin de las corrientes hegemnicas de pensamiento,

mientras que la inferiorizacin parte del supuesto de

que siempre repetimos algo que ya fue dicho, o que

lo tomamos y simplemente lo repetimos, sin inter-

textualidad y sin resignifcacin. Como consecuen-

cia, lo nico que se supone que haramos es ir a la

saga de teoras que ya fueron creadas generadas-

en otros contextos. Entonces, me parece importante

rescatar la idea de situacin; de nuestras situacio-

nes particulares histrico-sociales y, al mismo tiem-

po, la idea de localizacin en una determinada

geografa, en la que estamos enraizadas, y en la que

compartimos distintos ejes problemticos.

Origen y originalidad del feminismo latinoame-

ricano

Esto nos lleva a otro cuestionamiento al que los

feminismos de Amrica Latina deben responder.

Desde ese punto de vista, hay dos cuestiones, dos

problemas que nos suelen interpelar: que el femi-

nismo latinoamericano no tiene originalidad y que

adems no es originario. Los dos conceptos -me

interesa sealarlo- tienen que ver con una cues-

tin, bastante complicada, que tiene que ver con

de dnde partimos para decir que algo es original

y de dnde partimos para decir que algo es origi-

nario. Evidentemente las categorizaciones que vie-

nen de los pases angloparlantes o que provienen de

Europa centran como punto de partida de sus con-

sideraciones (o de sus olas) acontecimientos que

les son relevantes. Por una cuestin de hegemona

cultural, discursiva y econmica, pueden instalar

esos puntos de partida como los ejes a partir de los

cuales el resto de los pases son digmoslo de este

modo deudores tericos. Sin embargo, si nosotros

nos ponemos a rastrear nuestras propias historias

nos damos cuenta de que, en muchsimos de estos

casos, ha habido acontecimientos locales previos,

que han dado lugar a movimientos de mujeres aut-

nomos, que no son deudores del pensamiento euro-

peo o del angloparlante. Y tienen no solamente un

planteo propio sino que tambin tienen una solucin

propia de esos problemas. Entonces, en ese sentido,

podemos decir que el pensamiento feminista latino-

americano es original y es originario en la medida

en que parte de su propia situacin y localizacin.

(Femenas, 2006)

2

Obviamente si se pone como punto de partida

digamos simblicamente- a Beauvoir, nosotras ire-

mos a la saga de Simone de Beauvoir. Si ponemos

como punto de partida la primera democracia que

en Amrica Latina dio el voto a las mujeres (que fue

Ecuador en 1932), a la saga vendra la obtencin

del voto femenino en Francia y en todos los dems

pases europeos. Con esto, quiero sealar que hay

2

Sucede otro tanto con las Agendas de cooperacin marcadas de

los centros hegemnicos.

56 Dra. Mara Luisa Femenas

una cierta hegemona categorial en la interpretacin

de la historia, que tambin tiene que ver con nuestra

condicin de heterodesignadas por historias, con-

ceptos, ideologas, hegemnicas, provenientes de

los centros de produccin terica angloparlante o

europea. Como bien advierte Celia Amors, no de-

signa quin quiere sino quien puede, y eso hace el

poder hegemnico.

Con ese trasfondo, entonces, me interesa sealar

que algunas caractersticas son propias de nuestros

Estados; por ejemplo, la pluralidad tnico-cultural.

Voy a reivindicar, primero, toda la lucha sufragista

en Amrica Latina, donde, por ejemplo, se hace el

Primer Congreso Feminista Internacional (Buenos

Aires 1910), de la mano del Centenario de la in-

dependencia.(Barrancos, 2008, p. 506) Sus Actas

muestran cmo mujeres provenientes de toda Am-

rica Latina ya tenamos un conjunto de reivindica-

ciones claramente elaboradas, enunciadas y articu-

ladas. No solamente cabe mencionar ese Congreso,

tambin en la literatura y an en tesis de doctora-

do realizadas por mujeres. Pongo simplemente un

ejemplo, la tesis doctoral de Elvira Lpez (de 1901

y publicada posteriormente), que se titula El mo-

vimiento feminista. (Lpez, 2009) Es decir encon-

tramos en las mujeres conciencia feminista, de sus

derechos, muy tempranamente en el fnal del siglo

XIX y principios del siglo XX en toda Amrica

Latina de la misma manera que encontramos ple-

na conciencia de que estbamos ocupando un lugar

subalterno.

Subalternidad y minora

Esto nos lleva al complejo problema de cmo

entender la subalternidad. Un modo posible (no el

nico, por cierto) es vincularlo a la nocin de mi-

nora. Este es un eje problemtico que tiene que

ver con que el colectivo de mujeres siempre fun-

ciona como una minora. No, por cierto, como una

categora numrica, que no es el caso. Por lo menos

en Argentina el ltimo censo (2010) arroj como re-

sultado un 53 % de mujeres y el 47 % de varones.

No somos, por lo tanto, una minora numrica sino

una mayora. Pero, s somos una minora cuando

atravesamos la cifra del censo con la categora de

poder. La sociloga espaola Raquel Osborne a

quin ustedes deben conocer-, y antes que ella Co-

lette Guillaumin, examinan esta cuestin (Osborne,

R. 1996; Guillaumin, C. 1981).

En interesantes artculos concluyen que somos

una minora en sentido del usufructo de los es-

pacios de poder que ocupamos (aunque el pas est

gobernado por una mujer como sucede ahora en Ar-

gentina y en Brasil). An hoy, a pesar de los logros

alcanzados, seguimos funcionando como una mi-

nora, incluso en aquellos estados donde hay cupo

de representacin parlamentaria femenina.

En Argentina por ejemplo, tenemos una ley lla-

mada de cuotas, cuyo nombre preciso es Ley de

Cupo Femenino, sancionada en 1991 e incorporada

luego a la Constitucin Nacional en la reforma de

1994. Segn esta ley, el 30 % de una lista (o bo-

leta) electoral para elegir senadores y/o diputados

debe estar ocupada por mujeres en lugares de ele-

gibilidad efectiva. Pero, an as, si somos el 53 %

censario, estamos diciendo, simplemente, que hay

mengua del 23 % en la representacin proporcio-

nal numrica de las mujeres. Otra cosa diferente, en

la que no voy a entrar ahora, es discutir la nocin

misma de representacin (como hace Butler), que

yo acabo de entender en su versin ms aceptada (

Sierra y del Pino, 2007).

En muchos pases, y ese es el caso de la mayora

de los pases de Amrica Latina, no se ha debatido

siquiera el tema de las cuotas o del cupo de par-

ticipacin femenina en la representacin parlamen-

taria. Una consecuencia de ello es la mengua de po-

der precisamente en los espacios donde el poder de

decisin se ejerce efectivamente. An otro asunto

-no menor- es que en esos espacios -aunque se tenga

un 30% de representacin femenina- esas mujeres

estn volcadas a las reas de salud, infancia, educa-

cin, familia, cultura. Es decir, a los ministerios, se-

cretaras o comisiones vinculados tradicionalmente

a lo que podramos llamar tareas de extensin y de

cuidados. Es decir, se sigue, en lneas generales, el

estereotipo femenino tradicional. Hace muy poco,

que en mi pas tenemos una Ministra de Defensa y

eso ha sido literalmente- una conmocin. Indistin-

tamente del modo en que ejerza su poder, en tanto

Ministra de Defensa, se trata de una mujer en el ms

alto rango de la jerarqua militar, y esto ha constitui-

do una revulsin general y un fuerte rechazo. Es de-

cir, todava las mujeres seguimos ocupando mayori-

57 Feminismos latinoamericanos: una mirada panormica

tariamente slo los lugares que se siguen pensando

como propios o naturales del cuidado, connota-

dos indirectamente como inferiores, como los espa-

cios dedicados a asuntos domsticos, de cuidados,

de salud, de voluntariado, etc.

Las violencias

Estas formas de exclusin histrica llevan a otro

eje problemtico, que compartimos, y que genera

una jerarqua fundante y fundada a la vez. Fundante

porque sobre ella se asientan tantas otras y fundada

porque sus orgenes son claramente socio-histricos

y culturales. Hasta cierto punto es, adems, una for-

ma de violencia: la violencia de la exclusin por

naturalizacin que sostiene la divisin sexual del

trabajo y de los espacios asociados. Por lo general,

precisamente, esta distincin as planteada- lleva

a designar toda violencia contra las mujeres como

violencia domstica. Todas sabemos que no es

slo en el domus donde se ejerce ese tipo de vio-

lencia; esto, lamentablemente, esta muy estudiado

en Amrica Latina porque hay casos muy relevantes

sobre los que despus brevemente voy a volver. La

divisin sexual del trabajo, que es tambin divisin

sexual del poder, se entrelazan con la distincin en-

tre lo pblico y lo privado, donde lo privado

es, ante todo, privado de Ley. Por lo tanto, priva-

do de injerencia estatal para marcar lmites, inter-

venir y sancionar en los casos de la violencia mal

llamada domstica. (Femenas, 2010)

Las recientes reformas constitucionales de nu-

merosos pases de Amrica Latina siguiendo la

Declaracin de las Naciones Unidas sobre la eli-

minacin de la violencia contra la mujer (1993) y

la Convencin de Belm do Par (1994)- son un es-

fuerzo por generar en las mujeres conciencia de sus

derechos y en los varones, de su obligacin de res-

petarlos. Si retomamos el eje transversal, que enun-

ci ms arriba de las mujeres como una minora,

vemos que el problema de la violencia domstica se

estructura como un eje que invisibiliza otras violen-

cias. Por ejemplo, no inscribir, sino muy tardamen-

te, la violencia domstica en el marco general de los

Derechos Humanos, donde todava hay que aclarar

de las mujeres, porque sin esa aclaracin parece-

ra dadas las prcticas reinantes- que las mujeres

quedan de suyo excluidas de tales derechos. En

Amrica Latina hay muchsimo material de estudio

sobre ese tema, y por tanto de ejercicio y puesta en

accin de teoras, incluyendo las que tratan de ex-

plicar las difcultades que enfrentamos para revertir

la situacin general de indefensin de las mujeres,

incluidas las violaciones masivas en guerras de todo

tipo, incluido el narcotrfco(Segato, R. 2003).

Ahora bien, me parece sumamente importante

pensar todas las formas de violencia entrecruzadas

con otras variables. Teniendo en cuenta la riqueza

de sus gentes, los pueblos y las culturas en Amrica

Latina, la interseccin gnero, clase y etnia, revela

un panorama muy aleccionador, sobre el cual hay,

adems, muchsimos trabajos muy importantes. Es-

toy pensando en conceptos tales como el de pig-

mentocracia, muy examinado por Marisol de la

Cadena, o los problemas de la esencializacin en el

feminismo negro de Ochy Curiel (Curiel (s. f.);

Femenas, 2007).

Los estudios de gnero

Esta amplia produccin no ejerce an, sin em-

bargo, sufciente potencia intelectual para ubicarnos

en el espacio terico. En todos nuestros pases, ha

habido reinterpretaciones y desarrollos que me in-

teresa sealar. En principio, quiero recordar a una

autora flsofa mexicana, sumamente conocida, que

falleci en el ao 2003. Graciela Hierro fund, a f-

nales de la dcada de los 70, el PUEG, Programa

Universitario de Estudios de Gnero, radicado en la

Universidad Nacional Autnoma de Mxico, cons-

tituyndose en un lugar pionero que irradi, desde

el feminismo terico, un fuerte impulso a distintos

organismos, institutos, agrupaciones o grupos de

investigacin, que fueron desarrollando este tipo

de estudios y teoras en el resto de Amrica Latina.

La tradicin del PUEG, entonces, es una tradicin

que lleva ms de 40 aos, y que ha producido no

solamente pensamiento propio, sino tambin tra-

ducciones de textos anglfonos seeros y compila-

ciones de estudios propios, imprimiendo un carcter

interdisciplinario a los estudios de las mujeres y a

los estudios de gnero. Esto me parece sumamente

relevante porque creo que en Amrica Latina no ha

sido posible trabajar los estudios de las mujeres sin

58

Dra. Mara Luisa Femenas

pensar, al mismo tiempo, en una mirada interdisci-

plinaria.

Cuando digo interdisciplinario, por un lado, quie-

ro rescatar las fguras histricas de la tradicin femi-

nista que historiadoras de mujeres latinoamericanas

han llevado adelante. Por otro, el trabajo de las an-

troplogas que al acercarse a nuestros pueblos origi-

nario y nuestras sociedades, desafaron las categoras

binarias excluyente (varn-mujer) naturalizadas. To-

das las antroplogas que rastrearon pueblos origi-

narios, ya sea en zonas amaznicas o en zonas sel-

vticas, llegaron a la conclusin de que la dicotoma

masculino / femenino era una dicotoma construida y

que, en la medida en que estaba construida a la mane-

ra de un molde, haba que romperla para poder acce-

der a estilos sociales diversos y para poder interpretar

las culturas de nuestros pueblos, incluidos los relatos

de los colonizadores, que no acertaban a dar cuenta

de las estructuras socio-familiares de los pueblos que

pretendan describir. Por lo tanto, la ruptura con el

binarismo varn/mujer es previo al impulso que da

despus la categora de gnero.

La categora de gnero goza de la sancin

del conocimiento hegemnico y su difusin, en los

ltimos 20 aos, contribuye a romper la clasifca-

cin binaria de los sexo-gneros, al poner al fn en

el tapete su insufciencia social e identitaria, tanto

psicolgica individual como grupal. Es decir, las es-

tructuras sociales a nivel poltico que se leen segn

una dimensin claramente diferente. En ese sentido,

me parece importante aclarar el marco identitario y

genrico de las reivindicaciones de las denominadas

minoras sexuales y generar (o ver las maneras de

generar) un proyecto intercultural, democrtico que

profundice las vas democrticas en las que nosotras

hemos contribuido ha fortalecer sobre todo en las

ultimas dcadas la visibilidad de todo este conjunto

de diversidades.

En esta lnea, otra de las preocupaciones clara-

mente latinoamericanas ha sido, la vinculacin en-

tre la teora y la prctica, mientras que en las uni-

versidades europeas nos encontramos con una ms

clara dicotoma estanco entre ambas. En Amrica

Latina preocupa, y muchsimo, esa relacin. Es de-

cir, de la relacin que podemos establecer entre los

aspectos formales y los aspectos materiales, porque

los aspectos formales quedan acuados en las dis-

tintas instituciones y en las luchas de las mujeres

por las reivindicaciones legales, que se escriben

en las Constituciones, que se escriben en los dis-

tintos pactos internacionales como reconocimiento

de derechos. Pero nos interesa fundamentalmente,

que ese tipo de derechos se cumpla en las prcticas

y en todos los niveles de nuestras sociedades. All

las difcultades de acceso a la justicia son muchas

y las distintas guerras padecidas dan buena cuenta

de ello. El padecimiento de las poblacionales ci-

viles, en especial las mujeres, nos hizo detener en

las relaciones entre teoras y prcticas, para que la

prctica no se torne meramente en un laboratorio

de las teoras, sin modifcar la vida misma como

dice la feminista panamea Urania Ungo. Si no hay

interaccin, el cambio esta clausurado. Es decir, la

participacin activa de las mujeres en las prcticas

tiene que generar modos de ida y vuelta en las teo-

ras. Y esta bsqueda ha sido una constante prctica-

mente en todos los feminismos de Amrica Latina.

La terica que ms ha trabajado los modos posibles

de desarrollar y entender la teora en relacin con

la prctica ha sido la mexicana Griselda Gutirrez

(Schute y Femenas, 2010). Gutirrez, defende,

dentro de la teora feminista, un enfoque plural para

el anlisis e interpretacin de los movimientos so-

ciales y su relacin con las teoras sosteniendo la

pluralidad de corrientes del movimiento feminista.

Segn su enfoque no reduccionista, ni de la teora

y ni de las prcticas feministas, le permite dialogar

tanto dentro de la teora como de la prctica y cons-

tatar, debatir y actualizar las diversas dinmicas que

se generan entre ambas. Esta interpretacin permite

situar la historia de las mujeres siempre como una

historia dinmica; una historia autodefnida y autoa-

signada. Entonces, no interesa solamente no gene-

rar categoras tericas para encorsetar las prcticas,

sino poder poner en las prcticas los logros legales

obtenidos.

En efecto, casi todas las actividades que hemos

llevado a cabo, por lo menos hasta los ltimos quin-

ce aos, han estado centradas en la legalizacin de

los derechos de las mujeres. Esto nos vincula con

el feminismo denominado, histricamente en Euro-

pa, de la igualdad. Esto ha sido as, sobre todo a

raz de la constitucin de los estados nacionales y

sus sistemas legales. Sin embargo, la amplia plura-

59 Feminismos latinoamericanos: una mirada panormica

lidad socio-tnica ha obligado a mirar ms all: a

las prcticas, a las situaciones concretas, a la plu-

ralidad de voces y de estilos. En Amrica Latina,

ha sido necesario revisar y repensar el concepto de

igualdad y de derecho a los efectos de repensar

la ciudadana, y no slo de las mujeres sino tam-

bin de todos sus pueblos. En consecuencia, si bien

las primeras luchas y los primeros ejercicios de las

mujeres han sido reivindicar derechos igualitarios

respecto de sus pares varones, a poco de andar este

reclamo fue insufciente y, de un modo o de otro,

nos comprometimos con la revisin situada de esos

conceptos. No obstante esa es una tarea que an in-

conclusa sobre la que mucho debemos seguir traba-

jando. Aquello que una vez se denomin cultura

femenina remite, en ltima instancia, a la preocu-

pacin en red de que todos y todas puedan vivir

una vida que merezca ser vivida.

BIBLIOGRAFA

BARRANCOS, Dora(2008).Actas del Primer Congreso

Internacional Femenino, Buenos Aires, 1910, Reedi-

cin de la Universidad Nacional de Crdoba, Crdoba

(Argentina), pp, 506.

CASTELLANOS LLANOS, G. (2006). Sexo, gnero y

feminismo: tres categoras en pugna, Centro de Estu-

dios de Gnero y de la Mujer, Universidad del Valle.

CURIEL, O. (s.f.). La lucha poltica desde las mujeres

ante las nuevas formas de racismo. Aproximacin al

anlisis de estrategias. Sitio: www.creatividadfemi-

nista.org.

FEMENAS, Mara Luisa (28 de mayo de 2010). La

Agenda de Gnero: de la Ley a las Prcticas en

La igualdad de gnero en la cultura, una agenda en

controversia, Montevideo, Direccin Nacional de

Cultura-Ministerio de Educacin y Cultura, Proyecto

Viv Cultura. Sitio: http://www.vivicultura.org.uy/

content/pmuj-docu.php

FEMENAS M.L. & P. SOZA, Rossi (2011). Saberes

situados / Teoras trashumantes, La Plata, Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Educacin.

FEMENAS, Mara Luisa (2006). Feminismos de Pars a

La Plata, Buenos Aires, Catlogos,. Cap. 2 y 5.

FEMENAS, M.L. (2007), Los aportes de las afrodescen-

dientes a la teora y la prctica feminista: desuniversa-

lizando el sujeto mujeres. En: Perfles del feminismo

Iberoamericano. Catlogos.vol. 3, Buenos Aires.

GUILLAUMIN, C. (1981). Femmes et thories de la So-

cit, sur les effects throriques de la colere des oppri-

mes, Sociologie et Societ, vol. XIII.2, pp. 19-32.

HARAWAY, D. (1993). Saberes situados: el problema de

la ciencia en el feminismo y el privilegio de una pers-

pectiva parcial. EN: M.C. Cangiano y L. DuBois De

mujer a Gnero, Buenos Aires, CEAL, , pp. 115-144.

LPEZ, E. (2009). El movimiento feminista, Buenos Aires,

Biblioteca Nacional, [primera edicin 1901].

MOHANTY, Ch.(2007). Under Western Eyes: Feminism

Scholarship and Colonial Discourse, Boundary, 2.13.1.

OSBORNE, R. (1996).Son las mujeres una minora?

Isegora,14.

SCHUTTE y FEMENAS M. L. (2010). Feminist Philo-

sophy. Cf. S. Nuccetelli, O. Schutte y O. Bueno (eds.)

A Companion to Latin American Philosophy, Oxford,

UK, Wiley-Blackwell, pp. 397-411.

SEGATO, R. (2003). Las estructuras elementales de la

violencia, Bernal, UNQui-Prometeo.

SIERRA, A. y del Pino, (2007). M. Democracia paritaria.

Aportaciones a un debate, Barcelona, Laertes.

También podría gustarte

- Programa de Psicología Universidad Andrés BelloDocumento203 páginasPrograma de Psicología Universidad Andrés BelloDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Significados de Laminas TAT y CATDocumento26 páginasSignificados de Laminas TAT y CATJaime TrejoAún no hay calificaciones

- Plantilla para Hacer Informe WISC IIIDocumento6 páginasPlantilla para Hacer Informe WISC IIIDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Resumen Psicopatologia Schejman Completísimo.Documento185 páginasResumen Psicopatologia Schejman Completísimo.Lin Roldan75% (4)

- Pauta Examen MentalDocumento4 páginasPauta Examen MentalDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Artículo Feminismo Martha LamasDocumento13 páginasArtículo Feminismo Martha LamasSara UribeAún no hay calificaciones

- Pensar Sin Estado - LewkowiczDocumento3 páginasPensar Sin Estado - LewkowiczDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Cronograma Taller 202410Documento1 páginaCronograma Taller 202410Diego JoaquínAún no hay calificaciones

- RompehieloDocumento46 páginasRompehieloDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- CHNominal y Empleabilidad PercibidaDocumento120 páginasCHNominal y Empleabilidad PercibidaDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Syllabus Psicopatología Infanto-Juvenil 2023Documento8 páginasSyllabus Psicopatología Infanto-Juvenil 2023Diego JoaquínAún no hay calificaciones

- Remuneraciones y Contratacion - Gremios 20-03-18Documento26 páginasRemuneraciones y Contratacion - Gremios 20-03-18Diego JoaquínAún no hay calificaciones

- Contención TrabajoDocumento23 páginasContención TrabajoDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Contenidos Solemne 2Documento1 páginaContenidos Solemne 2Diego JoaquínAún no hay calificaciones

- 03 Hegel Butler PostestructuralismoDocumento16 páginas03 Hegel Butler PostestructuralismoDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Guia de Ejercicios Palancas y TorqueDocumento3 páginasGuia de Ejercicios Palancas y TorqueDiego Joaquín100% (1)

- Ayudantia APA Manual Sexta EdiciónDocumento8 páginasAyudantia APA Manual Sexta EdiciónDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- Evaluación Psicosocial Habilidades ParentalesDocumento454 páginasEvaluación Psicosocial Habilidades ParentalesDiego Joaquín100% (1)

- Acerca de La Inexistencia de La Ciencia CognitivaDocumento26 páginasAcerca de La Inexistencia de La Ciencia CognitivaDiego JoaquínAún no hay calificaciones

- La Ideología de Género, Su Origen, Sus Objetivos Quien La Financia.Documento20 páginasLa Ideología de Género, Su Origen, Sus Objetivos Quien La Financia.byron pastorAún no hay calificaciones

- Equidad de GeneroDocumento2 páginasEquidad de GeneroernestoAún no hay calificaciones

- Feminismo A La Conquista de La CuecaDocumento30 páginasFeminismo A La Conquista de La CuecaMauro CorderoAún no hay calificaciones

- TP 4 Concursos y QuiebrasDocumento4 páginasTP 4 Concursos y QuiebrasMaricel pereyraAún no hay calificaciones

- Interseccionalidad y Violencia de Género PDFDocumento115 páginasInterseccionalidad y Violencia de Género PDFOrtegaYOAún no hay calificaciones

- Desarrollo Social ContemporaneoDocumento2 páginasDesarrollo Social ContemporaneoJulian Andres MOLINA OROZCOAún no hay calificaciones

- 1.-Residencias de AncnianosDocumento15 páginas1.-Residencias de AncnianosOdalia Liliana Rangel HernandezAún no hay calificaciones

- Familias Como Construcción SocialDocumento26 páginasFamilias Como Construcción SocialPamela DomínguezAún no hay calificaciones

- Etnicidad y Globalización Mujeres Otavalo en La Casa y El MundoDocumento137 páginasEtnicidad y Globalización Mujeres Otavalo en La Casa y El MundolexometalAún no hay calificaciones

- Diversas Leyes Que Promueven Los Derechos de Los Pueblos Indigenas de GuatemalaDocumento2 páginasDiversas Leyes Que Promueven Los Derechos de Los Pueblos Indigenas de Guatemalaeddan100% (4)

- El Papel de La Religión en La Perpetuación de La Violencia de GéneroDocumento8 páginasEl Papel de La Religión en La Perpetuación de La Violencia de GéneroInma MéndezAún no hay calificaciones

- Análisis Del Marco Regulatorio Del Despido Por Causa de Matrimonio Del Trabajador A La Luz de Los Nuevos Paradigmas SocialesDocumento6 páginasAnálisis Del Marco Regulatorio Del Despido Por Causa de Matrimonio Del Trabajador A La Luz de Los Nuevos Paradigmas SocialesJose GomezAún no hay calificaciones

- 4 Textos ArgumentativosDocumento9 páginas4 Textos ArgumentativosAntonio AcostaAún no hay calificaciones

- Uso Sexista Del LenguajeDocumento4 páginasUso Sexista Del Lenguajeapi-433094223Aún no hay calificaciones

- ECONOMIADocumento50 páginasECONOMIAAlvarez AntonioAún no hay calificaciones

- Las Democráticas Jaramillo UribeDocumento14 páginasLas Democráticas Jaramillo UribeMauricio Rendon100% (1)

- Las Metáforas Del Género en La Cultura Quichua de La Sierra EcuatorianaDocumento28 páginasLas Metáforas Del Género en La Cultura Quichua de La Sierra EcuatorianaBustacara Castillo AlexanderAún no hay calificaciones

- Diagrama de IshikawaDocumento1 páginaDiagrama de IshikawaWalther CJAún no hay calificaciones

- Cartas A Un Joven IngenieroDocumento2 páginasCartas A Un Joven IngenieroMajoTeranAún no hay calificaciones

- T.D. Prov2 PDFDocumento606 páginasT.D. Prov2 PDFTitán Do NascimientoAún no hay calificaciones

- Posición Oficial de FranciaDocumento4 páginasPosición Oficial de FranciaRosa Iriondo MendezAún no hay calificaciones

- UntitledDocumento42 páginasUntitledCamii TrujilloAún no hay calificaciones

- Mitos y Realidades Sobre La SexualidadDocumento2 páginasMitos y Realidades Sobre La SexualidadKarina GomezAún no hay calificaciones

- Energía Creadora Sociedad OneidaDocumento46 páginasEnergía Creadora Sociedad Oneidafralector12100% (6)

- Vendedor de SueñosDocumento3 páginasVendedor de SueñosCistian GutierreAún no hay calificaciones

- Educacion Sexual en El Entorno SocialDocumento10 páginasEducacion Sexual en El Entorno SocialDallann OlivaAún no hay calificaciones

- Investigación Formativa InglesDocumento4 páginasInvestigación Formativa InglesROSSEMARY YESENIA LASTARRIA RANILLAAún no hay calificaciones

- Efecto Rashomon #1Documento11 páginasEfecto Rashomon #1Efecto RashomonAún no hay calificaciones