Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

El Fiscal o La Memoria

El Fiscal o La Memoria

Cargado por

Jody Lee0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

26 vistas61 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

26 vistas61 páginasEl Fiscal o La Memoria

El Fiscal o La Memoria

Cargado por

Jody LeeCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 61

El Fiscal

o la memoria dicotmica del exiliado

Estudios sobre Augusto Roa Bastos

Mara Teresa Pascual de Pessione

Universidad Nacional de Crdoba

Argentina

2009

2

El Fiscal o la memoria dicotmica del exiliado

1

Mara Teresa Pascual de Pessione

Universidad Nacional de Crdoba

Argentina

Dedicatoria

A mis abuelos, Mara y Celso, que despertaron mi profundo amor por la tierra

espaola.

A mis hijos, Rodrigo y Mara Jos; a mi esposo, Alberto, por el incansable

acompaamiento en esta tarea de investigar.

A Victoria, una entraable amiga espaola, y a Gustavo, mi primo, quienes

apoyaron incondicionalmente mi Doctorado en Espaa.

A mis formadoras, Dra. Lila Perrn de Velasco y Lic. Delia Marengo de Caminotti,

quienes despertaron en m el amor por la Literatura.

A Jos Ramn Gonzlez Garca, Director inmejorable, por sus condiciones

acadmicas y personales; al Personal del Departamento de Teora Literaria, Literatura

Espaola y Literaturas Comparadas de la Universidad de Valladolid.

A todos aquellos que colaboraron desde distintos lugares; a Omar y a Liliana,

quienes hicieron que la Tesis Doctoral se plasmara en el papel, definitivamente.

Al Jurado integrado por el Dr. Toms Albaladejo, la Dra. Mercedes Rodrguez

Pequeo, la Dra. Francisca Noguerol Jimnez, la Dra. Carmen Luna Sells y la Dra.

Mara Martn Rubio quienes alentaron la publicacin de la Tesis Doctoral.

Por ltimo, al Instituto Cervantes de Munich, Alemania, cuya Biblioteca lleva el

nombre de Augusto Roa Bastos, nuestro autor, por esta enorme oportunidad de poder

difundir por el mundo parte del trabajo de investigacin tan caro a mis afectos.

1

El presente artculo ha sido extrado y adaptado de nuestra Tesis Doctoral: Pascual de Pessione, Mara

Teresa. (2007). La construccin de identidades en sociedades multiculturales. Perspectiva mtico-

simblica en Hijo de Hombre, Yo El Supremo y El Fiscal, de Augusto Roa Bastos. Tesis doctoral indita.

Valladolid, Espaa: Facultad de Filosofa y Letras. Dpto de Teora Literaria, Literatura Espaola y

Literatura Comparada. Universidad de Valladolid

3

Prlogo

A cada paso hallaba lo real maravilloso. Pero pensaba, adems, que esa presencia y

vigencia de lo real maravilloso no era privilegio nico de Hait, sino patrimonio de la

Amrica entera

Alejo Carpentier. El Reino de este Mundo

El amplio campo de la Literatura Hispanoamericana conforma un verdadero

cosmos de heterogeneidad. El complejo calidoscopio de sus manifestaciones, su rica

gama genrica, es proyeccin del ser multifactico del hombre, inserto en una cultura.

Sabemos que los elementos culturales de una comunidad pueden originarse en

una misma comunidad o ser ajenos, adquiridos por contacto o difusin. Las tres novelas

que conforman la Tesis Doctoral permitieron comprobar una existencia en cierto modo

armnica de esta cultura particular, resultado del contacto de dos culturas: la guaran y

la espaola, donde no se puede precisar cul es la donadora y cul la receptora. Creemos

que la triloga Hijo de Hombre, Yo, el Supremo y El Fiscal de Augusto Roa Bastos,

evidencia un equilibrio entre ambas. El Fiscal, novela elegida para esta publicacin

parcial nos remite a un orden socio-histrico-cultural que se fusiona con lo sagrado a

travs del mito, el que surge como respuesta a esa bsqueda de contencin, para re-

encontrar o instaurar una frgil identidad en busca del lugar antropolgico. El mundo de

Asuncin, Paraguay y de Nevers, Francia, aparecen como un universo simblico,

arquetpico, histrico, historia abierta a los trascendente. Un indicativo es la lengua ya

que toda sociedad se funda en un lenguaje y su derecho a l es inalienable.

Ser el lenguaje, como accin hermenutica, el que permitir dialogar e

interpretar esta produccin textual, no importa su naturaleza u origen. Flix Moral,

protagonista de la novela, muestra la dualidad de todo ser humano, que se debate entre

sus races hispnicas e indgenas. De all su nostalgia por el paraso perdido y la utopa

de vislumbrar el logro de plenitud del hombre hispanoamericano, lo que supone el

respeto por nuestras races y la armonizacin de mltiples influencias. Ms all de que

su bsqueda, quizs, lo lleve al no lugar.

Mara Teresa Pascual de Pessione

Crdoba, Argentina, febrero de 2009

4

El Fiscal o la memoria dicotmica del exiliado

El mundo no slo es lo que es, sino tambin, puesto que el hombre lo habita y

lo anima, lo que puede ser y lo que debe ser

Fernando Savater

El ser humano, es sermemoria expresada, serpalabra. La consideracin exclusiva de

uno solo de estos trminos, en forma aislada hombre, memoria, palabra privar al

individuo de su vitalidad por hacer imposible su rememorar ntimo, subjetivado,

particular, de los hechos pretritos y esperanzas futuras, nico medio de trascender y

trascenderse, resumiendo el tiempo en un instante. El lenguaje y su imagen, voz y

escritura, favorecen el conocimiento y ste se resuelve en sonidos y smbolos escriturales

debidamente ligados y copulados () y esto es texto y, por lo tanto literatura, tan simple

en su funcionamiento como la utilizacin de los sentidos, tan complejo en su elaboracin

como el proceso de la consciencia. (Tovar, 1993, 117)

Esta cita pertenece a Francisco (Paco) Tovar, gran estudioso espaol de las obras

de Roa Bastos, y constituye el punto de partida, para el abordaje de El Fiscal, tercera y

ltima novela de nuestra investigacin.

El hombre posmoderno, al sentirse como superador de la modernidad, supone

una separacin de la metafsica. Esto implica negar sus fundamentos, en tanto principios

rectores del ser y del pensar contemporneo. Esta ausencia de fundamentos repercute en

el sujeto y su ethos, provocando una crisis que se manifiesta ticamente como una

consciencia escindida en la concepcin del bien y en el uso de la libertad. Una

fenomenologa del pensar, desde los albores de la modernidad hasta nuestros das,

muestra una progresiva despotenciacin espiritual, con el anclaje en una radical finitud.

Se abre aqu la disyuntiva espiritual de una absoluta imposibilidad de lo infinito o de la

infinita posibilidad de lo absoluto. De hecho en un planteo con esta perspectiva aparece

el sesgo problemtico del tema de la memoria. sta suele constituirse en un trauma por

lo que significa el pasaje de la facticidad histrica a su inscripcin en el mbito de la

subjetividad. Consecuentemente, aparecen el repliegue y la diseminacin humana.

El uso de la memoria se presenta, entonces, en la dimensin de la conciencia

individual, pero tambin del mundo social, como experiencia compartible y, en el plano

tico, como fuente de exigencia de justicia. Suele decirse toda persona es una

memoria, incluso si no es slo eso. Por lo expuesto, creemos que no existe una

separacin posible y total entre historia y memoria, ya sea sta individual o colectiva.

5

Entonces cmo se manifiestan historia y memoria en Flix Moral, el protagonista de El

Fiscal?

Mediante el ahondamiento de su propia estructura psquica, tanto individual

como social, el hombre americano busca apoderarse del capital ms valioso que pueda

tener un grupo humano. Nos referimos a la identidad cultural. En nuestros das y en el

marco de este mismo contexto, Amrica Latina se propone autodefinirse y formar su

conciencia. El mbito artstico-literario es, quizs, el ms propicio para sembrar la

semilla de la identidad. Formar y construir esa consciencia tiene como implicancia

intersectar tres elementos: la consciencia misma, la realidad americana y la realidad

literaria de este espacio geogrfico. Todo esto sustentado en un discurso que sea

significativo y que pueda dar cuenta de una actitud comprometida con la cultura

autctona, los valores idiosincrsicos de carcter histrico, religioso, social y poltico,

que definen la especificidad de una cultura.

En este orden de ideas, recuperamos las dicotomas abordadas en Hijo de

Hombre y en Yo, El Supremo en partede nuestra tesis doctoral

2

, a la luz de la

consideracin de los rasgos estructurantes de El Fiscal. Es en esta obra literaria, donde

analizamos factores claves al momento de rastrear la pervivencia de los componentes

mtico-simblicos, los que operan como ejes fundacionales de nuestra cultura

americana. Augusto Roa Bastos proporciona imgenes rectoras, de estructura de base

que le han servido como pautas gnoseolgicas, religiosas, morales y prcticas y que

siguen conservando su virtualidad significativa. En esta novela es el Cristo pintado por

Matthias Grnewald.

La constante referencia al Cristo de Grnewald pone en evidencia el sufrimiento

de Flix Moral, quien rememora su vida en el Paraguay Por qu Roa Bastos recurre

casi obsesivamente al hecho de la Crucifixin? Por qu en la ficcin literaria lo

representa en el Cristo leproso de Itap o en esa rebelin de El Supremo? Surgen aqu

mltiples reflexiones posibles, porque el Cristo de Grnewald pone de manifiesto el

sufrimiento del autor-personaje en el exilio, que busca su lugar antropolgico:

2

Cfr. Pascual, 2007.

6

3

La Crucifixin

Este Cristo produce un fuerte impacto en quienes lo contemplan, a tal punto que

los sume en otro sufrimiento humano, que se acerca mnimamente, segn nuestro

posicionamiento, al dolor verdadero de Jess, dolor espiritual y fsico que Grnewald, a

travs del arte pictrico, logra patentizar. Es que el arte, en todas sus expresiones, si

bien requiere de una preparacin tcnica singular, es poderosa obra creativa. De hecho

que demanda un don, un genio, donde priman la imaginacin y la originalidad que no es

la resultante de una suma de conocimientos, sino que es emocin esttica, sin la

necesidad de inclusin en esa representacin artstica de las fuentes de precursores o

antecesores en el sentido estricto de la palabra. Fundamentalmente, el color de tonos

verdosos y las manos de Jess crispadas en un dolor terrible, hace que no podamos dejar

de dirigir nuestras miradas hacia ellos y que, luego, nos detengamos en la pintura

misma, en su totalidad.

3

Nota: Grnewald Matthias (1475-1528). Aproximadamente muri a los 40 aos. La Crucifixin (1515)

es un leo sobre tela de 269 x 307 cm. Se encuentra en el Museo de Unterlinden, Colmar, Alsacia,

Francia.

7

Para poner en juego estos saberes

4

, realizamos un trabajo de indagacin con

ciertas limitaciones. Encuadramos las dicotomas que ya abordramos en las otras dos

novelas, en los parmetros establecidos para nuestro enfoque y las transferimos a El

Fiscal.

Vincular literatura y pintura no es tarea simple. Sin embargo, consideramos

vlido nuestro intento.

1. Dicotomas bsicas

1.1. Quietud-movimiento

La interpretacin de este texto artstico demanda una interrelacin interfaz entre

la literatura y la pintura sumadas a otras disciplinas de ndole filosfica y psicolgica.

Flix Moral se suma al sufrimiento del pueblo paraguayo atravesado por guerras

consecutivas, interminables, intiles como todas las guerras. Culmina con el sufrimiento

por la opresin, a travs de las dictaduras: Rodrguez de Francia, Cndido Lpez,

Francisco Solano Lpez

5

, Alfredo Stroessner

6

, entre otros, evocados todos por el

protagonista en sus dilogos con Jimena Tarsis, Morena, su compaera espaola, que

4

Nota: El comportamiento del ser (en el que nos ubicamos) sita a la literatura en un nivel ideal, que se

concreta en un horizonte humanista. Por consiguiente, la funcin cognitiva es la interpretacin intuitiva y

esttica. Su mtodo es de naturaleza especulativa/intuitiva y su representacin discursiva se rige por una

axiologa aplicable a las artes. Eugenio Coseriu propone tres aproximaciones posibles en los estudios

vinculados a los universales lingsticos entre el que se ubica a la del ser. A sta se suma el comparatismo

del hacer (de ndole racional) y el comparatismo del parecer (con una base descriptiva y casual). Es

necesario recordar que las estrategias discursivas de los comparatistas en las ciencias humanas requiere de

un anlisis profundo no slo de la/s teora/s, sino la inclusin de las prcticas sociales (no discursivas) y

de las prcticas y los hechos (culturales, sociales, ideolgicos). Entre tantas tendencias de la Literatura

Comparada caben destacarse las ltimas: la Literatura Comparada y las teoras posestructuralistas; la

Literatura Comparada y el multiculturismo y la Literatura Comparada y el estudio de la traduccin, todas

emergentes a fines del siglo XX y que revisan cuestiones como canon, identidad cultural, periodizacin y

construccin de la historia literaria.

5

Nota: La muerte en la cruz de Francisco Solano Lpez, dudosa, segn el propio Flix Moral, opera

como una alegora que reitera la imagen de Cristo vivo, luego muerto pero para resucitar. De esa

resurreccin surgir el hombre recobrado: simblicamente, todos y cada uno de los paraguayos, y, an

ms, Amrica Latina en busca de un proceso de cambio que posibilite la construccin o reconstruccin de

la identidad en distintas sociedades multiculturales. La versin histrica revela la actitud incauta, cobarde

y atroz de este gobernante, la misma que nos llega, tambin, en las ltimas pginas de esta novela.

6

Nota: Alfredo Stroessner naci en Encarnacin, Paraguay, el 3 de noviembre de 1912. Ingres a la

Escuela Militar en 1929. Fue General de Brigada y encabez el Golpe de Estado contra el Presidente

Federico Chvez. En 1954, asumi la presidencia de ese pas y permaneci hasta 1988. Fortaleci sus

lazos con los Estados Unidos durante todo ese tiempo. El 3 de febrero de 1989 fue derrocado. Se lo

considera un dictador, que emple mtodos de tortura crueles, junto a otros crmenes. Dio asilo poltico a

Josef Mengele (despus de la Segunda Guerra Mundial) y a Anastasio Somoza (Nicaragua) el que poco

despus en 1980 fue asesinado en la misma Asuncin. Muri el 16 de agosto de 2006, exiliado en Brasil.

8

contempla con l a este Cristo que se halla en la Alsacia francesa: La especial

sensibilidad en que nos sumieron las vicisitudes de esta peregrinacin hizo reflotar en

m la imagen alucinante del poltico Mathis o Matheaus Grunewald, que no haba

contemplado sino en las malas reproducciones. (EF

7

p. 74) El desplazamiento

geogrfico inmerso en un tiempo y un espacio mticos suprime la distancia tmporo-

espacial. Resulta posible en ese Cristo, quien representa a la figura que proyecta la

cosmovisin de una fraternidad universal. La pareja comprende que esa bsqueda inicial

e ingenua de la pintura, como una aparicin de algo o una simple percepcin, les indica

el rol retrospectivo de un ingreso epifnico en la realidad no deseada:

Se trataba indudablemente de una de esas misteriosas simetras que se encuentran de

pronto en la realidad infinita y desconocida del cosmos, entre nuestra realidad miserable y

opaca y el transfigurador universo del arte, sin que ninguna ley fsica ni razn

sobrenatural puedan explicar estas coincidencias.(EF p. 76)

La comunicacin resulta indirecta y alusiva. El viaje real a la Alsacia

emprendido por ambos es un acto conmemorativo de expiacin. Un movimiento interior

parece remitirlos a hechos histricos pretritos.

El recuerdo de enfrentamientos blicos hace que, desde la memoria retentiva de

Flix, rompa con el espacio histrico en una pasmosa quietud fsica que l vincula con

la muerte de Solano Lpez y el Cristo:

La historia del aquel Cerro-Cor donde Solano Lpez fue crucificado por los enemigos

cien aos antes como el Cristo Paraguayo, segn la historia de P. Fidel Maiz, capelln

general del ejrcito y fiscal mayor de los tribunales de sangre, no pas de ser un

melodrama. En la pelcula trunca se lleg hasta la escena de la crucifixin. (EF p. 40)

Solano estaba ah clavado en la cruz de ramas mal descortezadas, como el Cristo del

retablo de Grunewald. Ms trgico aun que en aquella espantosa representacin (EF p.

31)

Este dolor profundsimo que expresa pertenece al misterio del hombre, quien

puede realizarse en plenitud, en la LUZ, en la alegra del resurgir del pueblo de la

comunidad paraguaya. Representa la utopa realizable con la recuperacin de mitos, de

tradiciones, de smbolos y de creencias. Es la posibilidad de establecimiento de

vnculos relacionales e identitarios desde la accin comunitaria con un movimiento de

7

Roa Bastos, A. (2003). El Fiscal. Paraguay: Editorial El Lector. Todas las citas de la obrase realizan con

la sigla EF seguida del nmero de pgina.

9

esperanza en el futuro. Desde el pensamiento de Flix slo se observa una actitud

desesperanzada y esttica:

Habra que preguntarse adems si tal destino no arrastra a esta colectividad a un exceso

de vida futura o a la ausencia paulatina de una futura extincin, como ha ocurrido tantas

veces en el caos de las sociedades humanas aplastadas por la violencia y el horror, por la

estulticia de la historia, comadrona, alcahueta, manceba de los chulos de poder. (EF pg.

232)

En virtud de fusionadas creencias, su pueblo, siempre, acude al Tup guaran, a

causa de su particular fe en Cristo Crucificado, pero resucitado como Hombre al fin.

Esto explica la templanza que le posibilitar asumir con fuerza reveladora un acceso a la

naturaleza humana y a la historia del hombre, hombre dual por su naturaleza divina.

Flix no comparte estas experiencias: Y esto, el propio Cristo lo supo mejor que nadie.

Lo pag con su sangre y tuvo que morir en la cruz para volver a su Reino celestial (EF

p. 29).

Es aqu donde radica la esencia del sentido del cuadro seleccionado por Roa

Bastos: Flix Moral, quien ha mudado de identidad en el exilio (algo tan preciado al ser)

simboliza el exilio y el dolor de su autor/creador. Desde este presupuesto, adelantamos

que en la triloga advertamos una proyeccin autogrfica de Roa Bastos. En su soledad

y confusin continuas, el protagonista cree que puede constituirse en el juez y en el

fiscal, de s mismo y de los otros. A la luz de esta interpretacin, concebimos que, el

amor a Jimena y a su tierra natal no son suficientes para que estos afectos le permitan

comprender esta redencin por medio del perdn, sino que lo hace buscndolo en la

venganza, en la destruccin del poder absoluto y en la muerte de Adolfo Stroessner,

como la nica posibilidad para hallar la salida, tanto personal como colectiva: Yo estoy

vivo todava, cargado de muchas muertes por las que no puedo pagar ningn rescate, ni

siquiera con mi sangre, puesto que ella slo servira para destruir al tirano. (EF p. 181)

Grnewald se instaura, entonces, como un genio humano individual que, con

esta creacin artstica, logra patentizar el dolor del ser humano universal. Pero la

apropiacin de nuestro personaje paraguayo es una apropiacin casi nihilista, porque

est negando a su comunidad la instancia de que sea ella misma la que derroque al

dictador. La historia nos demuestra, ms all de la ficcin literaria, que el poder del

tirano concluye en 1989. Esta situacin ratifica que creer en el mito del poder absoluto

8

,

8

Nota: El Mito del Poder Absoluto se desarrolla en el Captulo IX de nuestra Tesis Doctoral.

10

puesto en manos del hombre, es una utopa irrealizable. Por eso se extingue y, por la

misma causa, Moral, ms all de sus nobles intenciones, no logra cumplir con su misin

de hombre exiliado. Slo la templanza y la decisin del pueblo paraguayo es la que

promovern la liberacin del poder oficial, porque ellos, comunitariamente, lo

resistirn con estoicismo:

Libertad democracia! Qu quieren significar estas dos palabras falsamente mticas,

que dspotas y oprimidos proclaman como su exclusiva religin? Despus de todo, por

miserables y corruptos que sean los labios que las pronuncian, esas palabras son la

expresin de alguna clase de creencia por la que las multitudes y pueblos enteros se han

sacrificado y seguirn siendo sacrificados por el insaciable Moloch del poder. Aunque

est llena de infamia y cobarda, esa expresin guarda una apagada nota de rebelda,

envuelta en una extraa mezcla de deseo y de odio, de desesperanza y fascinacin. (EF p.

181)

En esa bsqueda del lugar, primero lentamente, luego con una desenfrenada

carrera hacia la nada, cumpliendo con su misin, Moral romper con los vnculos

identitarios, relacionales e histricos. La funcin mesinica, que se atribuye aqu el

intelectual establecido en Francia, es cuestionada por Morena Jimena, en ms de una

oportunidad con una fuerte movilidad temperamental:

Lo vas a cazar y liquidar t mano limpia?

Acostumbro a mi mirada a la sangre. Estoy aprendiendo a ver () a buscar la manera de

hacerlo

Me sent ridculo recitando ante ella el tpico versculo progre del intelectual

comprometido. Creo que de esta manera termin aquella tarde de un fro domingo de

febrero ltimo nuestro largo dilogo poltico (EF p. 51)

Flix escucha con una aparente apata exterior. Interiormente su psiquismo

remite a la idea de suicidio como nico movimiento de liberacin espiritual. Por

momentos parece que reivindica la inactividad porque nadie puede hacer nada ante el

sometimiento atroz de la prdida de la libertad; en otras ocasiones manifiesta una fuerza

de ser y de vitalidad sustentada en el amor a Jimena: Me has dicho: s t mismo, vive y

sufre hasta que llegue el don que te dejar desnudo de impureza. No he podido hacerlo y

ahora me llega la hora del anhelo que slo se calma en la final expiracin. Me apoyo en

tu madura capacidad de inteligencia, de fidelidad, de sufrimiento, de generosidad. (EF

p. 157)

11

Su proyecto fracasa a perpetuidad por una sola razn: no puede escapar de la

propia contingencia, donde cierra su existencia en la ilusin de felicidad. l mismo lo

confiesa:

Oir siempre tus palabras: He sido muy feliz muy afortunada tengo mucho de qu

enorgullecerme. Demasiado afortunada. Demasiado feliz durante un breve tiempo. Y

ahora soy desdichada por por toda la vida Veo erguida tu apesadumbrada cabeza

contra la luz del ocaso como si sintieras orgullo de tu pena, como si me dijeras todava:

Yo slo yo s como voy a llorar tu ausencia Pero, lejos o cerca, estar contigo hasta

el final En tu rostro haba un aire tan desolado que tuve la sensacin de que ya habas

llorado todo lo que podas llorar por una angustia como la tuya, por un hombre como yo

que no merece tu llanto. Vea brillar tus ojos llenos de lgrimas, de esas lgrimas que no

caeran, de esas lgrimas que se iban a secar detrs de tus ojos (EF p. 158)

Pudo involucrarse con Jimena en otro futuro, all en Nevers, en la casa con la

Ventana del Poniente

9

. Pero la lucidez, consecuencia directa del insomnio y la fatiga, es

consecuencia estrecha de su quietud fsica y de su continua elocuencia reflexiva y su

accin interna vertiginosa:

El sueo y la fatiga me fueron venciendo poco a poco. (EF p. 123)

En Nevers, hasta ayer, senta temor de mi espejo. Me recortaba la barba sin mirarme en

l. La cara de macaco poda aparecer en cualquier momento. Sobre todo aqu. (EF p. 122)

La intensa preocupacin de Roa Bastos por el pasado histrico y su

confrontacin con el presente vigorizan la intensidad de un dilogo necesario en nuestra

Amrica Latina, (Burgos, 1988, p. 32-35) dilogo que es un mulo del que

continuamente mantienen Jimena y Flix. En el delirio de Moral, Jimena reemplaza al

interlocutor distante: la comunidad esttica de Paraguay en tiempos de Stroessner.

La nostalgia de su tierra natal sume a Flix en profundas contradicciones, las

que toman imprevisibles variantes. Sus pensamientos le indican que las cosas podan

haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo sucedieron as (Garca

Domnguez, 2003, p. 3). l est ah, quieto, en Nevers, donde su evocacin slo le sirve

de pretexto para no ver que su mundo, irremisiblemente, es una continua vigilia. La

movilidad adviene como compensacin de sus sueos, es de carcter psquico: Un

testigo de la poca relat en sus Memorias que los hombres, mujeres y nios de la de la

9

Nota: Ventana: Por constituir un agujero expresa la idea de penetracin, de posibilidad y de lontananza

() Es tambin el smbolo de la conciencia (EF p. 458). En este caso se orienta al poniente (oeste); es

ocaso, muerte y resurreccin.

12

regin caminaban a travs de las ramas de los rboles, como ardillas, para no perderse el

espectculo jams visto ni imaginado por ellos, creyendo que se trataba de un nuevo

carnaval o de una nueva guerra. (EF p. 35)

El regreso sera una vuelta triunfante para reivindicarse y para reivindicar a su

pueblo. Por eso, la nostalgia resulta tan intensa a pesar de su inaccin. Las imgenes

recurrentes, donde se funden presente y pasado, en distintos planos y voces narradoras,

destacan un destino que l siente como frustracin. La fuerza avasalladora del

inconsciente es una va de expresin de su mundo interior.

As, la voz / las voces lo muestran como un narrador hegemnico, por

momentos; en otros, antitticos, dichas voces revelan una dimensin mental confusa,

cuando hace una apropiacin verosmil de su vida actual:

Queremos hundirnos para siempre en ese blando misterio, infinito y efmero del cuerpo

del otro. Despertamos de la muerte fugaz con la sensacin de haber realizado un esfuerzo

terrible al haber cohabitado a la vez con las hermanas gemelas de la felicidad y la

desdicha con los dioses mellizos del goce y del sufrimiento (EF p. 43)

Su deseo denodado por corregir su destino se sustenta en el poder de su

voluntad. La polaridad quietud-movimiento no se reduce a estatismo-traslacin, sino que

revela una vida signada por la desproteccin y por la soledad existencial.

Consecuentemente, Flix se propone corregir parte de su destino, desdichado por

su condicin de proscripto. Jimena, en cambio, en igual condicin, emprende la

construccin de una nueva vida. Esta oposicin muestra la dualidad de Gminis

10

:

personalidad doble, activa o inactiva, carcter con signos positivos o negativos, propio

de esa cualidad mutable que la pareja revela. Encontramos en sus dilogos

exteriorizacin de ideas, pensamientos o proyectos. En los dos hay bsqueda de razones

que justifiquen sus movimientos. Jimena apela a la persuasin; Flix lo comprende:

Volva el rostro hacia esa voz que pareca llegarme desde muy lejos a travs de un

acueducto. Y era ella la que se hallaba envuelta por el humo. Morena Tarsis convertida en

una silueta transparente y brumosa. Ese humo con olor a especias aromticas, a resinas de

rboles aosos, el aroma del pan dorndose en el horno, se volvan perfume impalpable

en su ropa, en su cabellera, en su piel. (EF p. 44)

10

Nota: Gminis, segn Cirlot es el de la individualizacin y escisin del ser doble, pero esta etapa

ya no concierne al orden mtico, sino al orden existencial. El Gminis, como smbolo esencial de lo

contrario es, en su aspecto dinmico, pues, un smbolo de la inversin. (1995, p. 216-217)

13

Ambos revelan, en lo autntico de su accionar, una toma de conciencia de s

mismos, mediante una asuncin de los contrarios, de lo antittico de su accionar. Esta

oposicin se carga de sentido simblico. Para Flix volver a Asuncin resulta el lugar

propicio para la purificacin por la ascesis: ese movimiento no es una necesidad fsica

sino metafsica. As sus continuas idas y vueltas muestran un avance penoso.

Paraguay, isla rodeada de tierra, encierra crculos concntricos de sacralidad

ancestral: su infancia, su casa, su juventud, la tradicin oral, los mitos.

Estos espacios y este bagaje cultural operan por acumulacin y potencian su

capacidad expresiva. El signo de Gminis -el doble, los gemelos asociado a la

proyeccin autobiogrfica de Roa Bastos y su exilio real establece una sintaxis

simblica con otros smbolos, tales como el sol

11

que marca el proceso de

perfeccionamiento espiritual de Flix y Jimena en el intento de alimentar el rescate de la

infancia o en otros momentos presentes donde uno se ofrece al otro generosamente:

Me hace varias confidencias de carcter ntimo. Cuenta que ha nacido en la ciudad de

Tirgu Muresh, en los Crpatos. Hurfana a los pocos aos de padre y madre, muertos en

los campos de concentracin de Ceaucescu, fue adoptada por una familia alemana, los

Kautner, que pudieron huir del horror y la llevaron a Munich. (EF p. 79)

Recobrar el paraso primordial, segn Paul Ricoeur, implica alcanzar una

inocencia de serena plenitud que, en este caso, slo alcanza Jimena. Su adaptabilidad,

su capacidad de superacin y su intuicin alcanzan perspectivas inusuales en distintas

situaciones, por ejemplo, en el episodio con Leda Kautner:

La inconcebible actitud de Leda trastorna mis ideas sobre la relacin hombre/mujer.

Siempre sospech que el hombre usa a la mujer para que la mujer no abuse de l. El gesto

desenvuelto, repentino, casi demasiado teatral de Leda, abra la posibilidad inversa: la de

que la mujer pueda usar al hombre para afirmar su superioridad frente a l. (EF p. 80)

Su accidente es en realidad intencional para que Flix pueda viajar solo a

Asuncin lo que, tambin, es comprendido por l:

Tres das despus se produjo el accidente de Jimena al volver de la facultad -No te

preocupes, Morena -le dije en un murmullo junto a su odo- . Me quedar a cuidarte.

Pronto estars bien y podremos viajar como lo hemos proyectado.

11

Nota: El sol posee un inmenso caudal simblico. Un significado se relaciona con las purificaciones y

pruebas. Tambin ilumina y da riquezas (Cirlot, p. 417-419).

14

Sent en su voz debilitada el acento de una resignada dimisin. Ella y yo sabamos que

ese viaje no se iba a hacer. Era mejor no hablar de ello y no tocar ms el asunto. (EF p.

147)

Es notable su entereza en el desenlace de la novela:

Luego de una larga recorrida por patios y celdas de un verdadero laberinto de fosas

subterrneas, en los que se hallan hacinados millares de prisioneros en estado de

consuncin extrema, el coronel me seal a un hombre que se vena arrastrando a gatas.

Era una piltrafa humana, semidesnuda y mutilada, con rastros de salvajes castigos y

torturas. (EF p. 273)

y la carta final a la madre de Moral, Parte III:

Voy a ahorrarle los ltimos siete das de tremenda tensin, de sobresaltos, de angustias: la

terrible lucha contra las imprevisibles maquinaciones del azar. No poda compartirla con

Flix sumido todava en un estado mental y anmico casi crepuscular, cercano a la

ausencia y a la falta casi total de reflejos y de motilidad. Era una masa casi inerte que

apenas poda sostenerse y moverse como un autmata apoyado en m, en la pared, en el

cabezal de la camilla. (EF p. 274-275)

La lectura atenta del texto, pone de manifiesto los disloques tmporo-espaciales;

esta es una de las transgresiones del autor que nos lleva a descubrir intertextualidades

altamente significativas entre las tres novelas. En algunos casos, se presentan

trayectorias antitticas; en otros, son singularmente idnticos. En ese andar sin extravo,

Cristbal Jara en Hijo de Hombre y Jimena Tarsis en El Fiscal se instauran como

arquetipos que tienen un movimiento positivo, por la conviccin de que han hallado la

senda.

La novela ofrece una efervescencia mtico-simblica que nos transporta a

distintos marcos contextuales, signados por una quietud vital, pero en un profundo

movimiento mental. La decisin de Flix es un activador de la conciencia dormida del

oprimido pueblo paraguayo.

1.2. Autoridad-pueblo

El protagonista de El Fiscal, atravesado por su naturaleza binaria a la que se

suma el exilio, atribuye a la autoridad, Alfredo Stroessner, una perversidad y una

crueldad que parecen develar las influencias de lecturas a las cuales el autor tuvo acceso

15

en su formacin. El rgimen dictatorial, impuesto durante ms de 34 aos en el

Paraguay por este gobernante, seala la dinmica comn de las dictaduras en Amrica

Latina: cclicas y continuas.

El texto funciona mostrando la construccin y la deconstruccin de tiempos

ficticios

12

en el discurrir de la narracin, particularmente, en los sufrimientos blicos y

en la ejecucin de Solano Lpez:

Ah estaba el semidis de un pueblo convertido en la ignominia de su podredumbre. Lo

apostrof en estremecimiento de todo mi ser: Has vencido al azar mediante una locura

desaforada!... Era necesario este espantoso delirio?... Para qu?... Nadie lo sabe

Nadie podr responder por ti Ests aislado de la humanidad del tiempo de la

vida Has muerto con tu patria No exhalaste estas palabras con tu ltimo aliento. No

las profirieron los profetas ni las escribieron los historiadores. Los hechos hablaron por tu

boca llena del barro sangriento del enfurecido arroyuelo. Tu tierra ha desaparecido Ya

no tienes sitio donde reposar No lo tienes ms ni siquiera en el corazn de tu raza que

ha desaparecido contigo (EF p. 32)

El guin cinematogrfico en las dos versiones escritas por Flix y por Eyre, que

emerge en distintas secuencias, resiente el sentido de verdad. Tal es el fragmento

referido a los dos pintores, ambos con el mismo nombre, Cndido Lpez:

Cndido Lpez pint en cuadros memorables la tragedia de la guerra, pero su propio

cuerpo era el comentario ms terrible de ella. El pintor se hizo cargo en su arte del

martirologio colectivo y lo pas a los cuadros de la segunda poca. stos niegan el

mariscal esplendor de las primeras, algo retrico todava. Acaso estos cuadros, segn un

enigma no aclarado an, fueron la obra de otro pintor, un paraguayo llamado tambin

Cndido Lpez. El argentino pint el avance triunfal de las tropas empenachadas de

prpura y gualda, la marea incontenible de barcos y armas pesadas, el galope de

escuadrones con sus lanzas resplandecientes y sus banderines flameando a todos los

vientos, las figuras ecuestres de los jefes aliados, erguidas en las cumbres y sealando con

el sable corvo la direccin de la victoria. El Cndido Lpez paraguayo se ocup de la

vasta y oscura pululacin de los vencidos. (EF p. 222)

El resto del mundo no est en ninguna parte. No hay ms que esta regin aislada del

mundo, sumergida en sus propios miasmas y horrores, orgullosa de ellos. Y esto no es

ms que un presagio visible de todo lo que est oculto detrs. (EF p. 187)

O en representacin de la muerte en la cruz de Francisco Solano Lpez, aspecto

considerado anteriormente.

12

Nota: La figura histrica de Francisco Solano Lpez es realmente controvertida. Interpretamos cierta

irona en el tratamiento de la muerte en Cerro-Cor por parte de Roa Bastos, tanto en el guin

cinematogrfico como en su visin.

16

El juego de la ficcin promueve un lector avezado, capaz de revisar, releer,

contrastar la novela con la historia real. La muerte de Flix, muerte buscada por un

magnicidio que no se cumple y que l presiente, es un smbolo de la impotencia que

experimenta Roa Bastos en el exilio. El tiempo de la novela no es histrico, sino mtico.

Las continuas digresiones, las perspectivas narrativas intradiegticas, aniquilan el

tiempo porque puede ser deconstruido, suprimido e incluso establecer conexiones no

convencionales entre los acontecimientos que oscilan en un movimiento pendular.

Veamos dos prrafos que son secuencias consecutivas tematolgicamente

13

:

No, no fui enterrado entonces. Pero desde entonces sobrevivo en un tiempo que recuerdo

espectralmente como el paso a travs de un mundo que no contiene ningn odio, ninguna

esperanza, ningn deseoigual a este viaje que dura ya un da y una eternidad y que debe

ser acaso la grotesca representacin del ltimo tramo de mi vida. Quiero pensar que te

estoy escribiendo de cosas que ya han sucedido y de otras que estn por suceder no es un

relato de fingido y despreocupado desprecio. Si he sobrevivido ha sido al precio de

innumerables derrotas, de terrores sin nombre, de abominables satisfacciones, de

capitulaciones nefandas. No puedo considerar esto como una victoria moral. Pero de

todos modos es una victoria: la victoria de la corrupcin sobre la corrupcin. Puedo

llamarla de otra manera? (EF p. 182)

Las confesiones ltimas no admiten veladuras. Son las confidencias que no me atrev a

hacerte a viva voz, por pudor, por cobarda, por la torcida inclinacin de mi naturaleza.

Nuevamente te pido perdn. No incurrir en ms deslealtades. Concentrado en una idea

de hierro, me est vedado el ms inocente de los placeres permitidos. (EF p. 158)

Despus, su evocacin: Estoy tratando de no ceder a esos pequeos tics de

comportamiento, propios de una comunidad gregaria deformada, degradada, en su vieja

forma de ser. (EF p. 194) El tiempo mtico se instaura como vertiente tica y se

manifiesta en la preocupacin de Moral por la justicia social para su pueblo oprimido lo

cual justificara, su decisin de matar al Tiranosaurio.

Si comparamos las dictaduras en Yo, El Supremo y El Fiscal, podemos

reconocer estilos de gestin poltica diferentes, aunque ambas concluyen con un mismo

blanco: la opresin del pueblo paraguayo

14

. En el libreto escrito por Bob Eyre se da

una visin histrica distorsionada:

13

Nota: Tematologa: La Literatura Comparada mostr cierta preferencia por los estudios tematolgicos,

() aunque en este matrimonio de convivencia no hayan faltado los altibajos propios de cualquier

relacin afectiva. As, () la tematologa puede ofrecer una alternativa firme y sumamente diferente

dentro del panorama actual del comparativismo literario (Naupert, 2004, p. 11-24).

14

Nota: Segn nuestra investigacin y apoyndonos en declaraciones del mismo Roa, la dicotoma

dictador bueno-honesto / dictador malo-deshonesto tendra, quizs, un fundamento. El Dr. Francia habra

buscado el establecimiento de un rgimen popular, con la destruccin de las elites dominantes y con la

construccin de un modelo econmico basado en el autocentrismo. Diversos textos historiogrficos sobre

17

En el libreto de Bob Eyre, como en el mo, la accin transcurre en las postrimeras de la

guerra. Se decidi que el nuevo guin permaneciera secreto. Era la negacin de la historia

oficial. La haba vuelto del revs y haba que ocultar el fraude. La pelcula empez a

rodarse en un desorden laberntico de secuencias, de modo que la farsa desaforada y

guiolesca pasara de contrabando la carga de terror, sexo y violencia, las tres unidades

caras a los principios del productor. (EF p. 36)

La dicotoma autoridad

15

/pueblo encuentra, entonces, su correlato en el propio

escritor que expresa con hondo dolor: Tena el fervor de la democracia, de la libertad.

Haba escrito fuertes artculos en contra de dos gobiernos militares que me obligaron a

exiliarme. Y contina: El exilio fue una escuela permanente () Tambin signific

dolor, como una muerte, un estado de duelo. (Tovar, 1991)

A la luz de estas confesiones se interpreta y se reinterpreta el andar vacilante de

Flix Moral en El Fiscal. Tanto el personaje de ficcin como el mismo Roa Bastos,

sufren la opresin interior y personal como la opresin exterior y colectiva del pueblo

paraguayo, la que esta manifiesta ontolgicamente:

La penumbra recubierta de perpetua luz artificial encubre innumerables y sutiles horrores.

Hay enemigos, criminales de cuello y corbata, personajes de aparatosa presencia. No se

ve a la gente comn, a los trabajadores, a las mujeres vendedoras de frutas, de chip, a los

nios lustrabotas, a los rebeldes, a los mendigos, que existan antes. Dnde estn los

fogosos lderes polticos, sociales, sindicales, las combativas mujeres de otro tiempo?

Dnde la humanidad joven, de ambos sexos, con menos de quince aos, esa edad que

marca la frontera entre lo viejo que debe morir y lo nuevo que debe existir, crecer y vivir?

Dnde est eso que llamamos pueblo, atado desde hace ms de un siglo a voluntaria

servidumbre? (EF p. 187)

El regreso a Asuncin para destruir al gobernante transmite una visin de su

preocupacin por el destino de su pueblo, donde la duda revela sus contradicciones

internas:

Qu llegara a suceder si a este pueblo empayenado por el poder se lograra arrancarlo

de su abyecto embrujo? El resto del mundo no est en ninguna parte. No hay ms que

esta regin aislada del mundo, sumergida en sus propios miasmas y horrores, orgullosa de

ellos. Y esto no es ms que un presagio visible de todo lo que est oculto detrs. (EF p.

187)

el gobierno de Rodrguez de Francia interpretaron el aislamiento de Paraguay (1814-1840) como un

intento del tirano para proteger la soberana paraguaya y la creacin de una nacin. Diferente se plantea la

actuacin de Solano Lpez, que llev a los paraguayos a la terrible Guerra de la Triple Alianza.

15

Para el tratamiento detallado de esta dicotoma, ver: Pascual, 2007, Captulo IX, El Mito del Poder

Absoluto.

18

Este dolor se acenta en Nevers, Francia, donde la soledad del desarraigo de

Flix, agrava su pesimismo. As, ese espacio social, eventual lugar antropolgico, es un

lugar ms de opresin:

Esta obsesin del regreso es una idea fija. Una idea falsa, perturbadora. Una idea fija que

me atraviesa sin descanso y que me sostiene. Una aguja fija que marca un norte errtil

dentro de m. Mi divisa no poda seguir siendo: Pienso porque ignoro. No ignoraba, no

pensaba, no exista. Me asfixiaba. (EF p. 46)

El diario ntimo acta como liberacin, en trminos de Jung:

Noto mientras te escribo, no s si con alegra o con tristeza, que se me est borrando de la

lengua del exilio injertada a lo largo de tantos aos en la lengua natal. Pero sta no

reaparece. La lengua es el ltimo refugio de los fugitivos pero tambin lo primero que

pierden. Mi estilo se me va pareciendo cada vez menos. Me enfrenta y me contradice

negndome pero todava me incluye. T recuperars en la lectura lo que falta de m. (EF

p. 236)

Sus recuerdos, la memoria recorren el Paraguay lejano, donde aparecen

opresores y oprimidos, aunque no hay cuestionamientos profundos sobre cmo se

establecen las relaciones de poder entre autoridad y pueblo:

Termina la guerra, Chico Diago permaneci en Paraguay en las fuerzas de ocupacin que

el imperio de los Braganza mantuvo durante siete aos sobre el desbastado pas. No

haban quedado ms invlidos, mujeres y nios, pero an tenla algunas riquezas naturales

que los vencedores queran aprovechar haciendo funcionar al mximo la trituradora de la

ocupacin. Por otra parte Argentina y Brasil, los dos mayores aliados, estaban tambin al

borde de la guerra y la repartija del botn del territorio no estaba an resuelta. Mitre se

haba retirado dejando el campo libre al imperio. El generalsimo brasileo recibi

rdenes estrictas de mantener el dominio militar y poltico sobre los vencidos. (EF p.

246)

En la escritura slo se dan su dolor y extravo constantes, los que se reiteran ante

la sumisin de los protagonistas y, en particular, del valor de las mujeres de su pas:

No puedo olvidar a tus mujeres paraguayas cubiertas con ese manto parecido al tchador

de las mujeres persas escribi Lou a Malwida, a su regreso-. No vi de ellas sino los pies

descalzos, pero esos pies son su verdadero rostro. En esos pies vive y anda la historia de

un pas. Esas mujeres son como Janos de pies bifrontes. Da un paso hacia el futuro, otro

hacia el pasado, en un presente inmvil para ellas.

(Estoy tratando de transcribir de memoria las palabras de Lou Andras Salom y de

Malwida Brinnicky-Nitzsky. S que te emocionarn. Desde ngulos diferentes, las

vivencias de estas dos personas de la alta y rancia cultura europea coinciden en cierto

modo en las tuyas cuando estuviste en Paraguay, viviste con las mujeres del pueblo y

aquella anciana del Guair te enseo a dormir despierta) (EF p. 204)

19

Ser Jimena quien establezca intencionalmente, en sus dilogos con Moral,

metarreflexiones sobre la complejidad del poder. Aparecen situaciones diversas que lo

llevan a preguntarse: Era sta una nueva trampa de la mala conciencia? O era en

verdad el acto supremo que yo esperaba de m?

-A tirano muerto, tirano puesto, suele ser la regla de juego en los golpes palaciegos

murmur Jimena.

-Una vida libre sin coerciones ni represiones, sin el cncer de la corrupcin, es lo nico

que puede regenerar a una sociedad enferma hasta los huesos.

En Espaa ese sueo poltico cost un milln de muertos. Despus de los atentados

redentores slo sirvieron para fortalecer del poder del tirano. Ya en plena demencia

senil muri en la cama con los auxilios de su santa religin cuando no pudieron

prolongarse la sobrevida artificial, mientras su cuerpo se iba empequeecido hasta no ser

ms que una momia del tamao de un feto.

-Eso es lo que debe ocurrir con el tiranosaurio. El monstruo debe morir colgado por el

pueblo y arrastrado por las calles

-Mira, Flix, los intelectuales humanistas nunca hemos servido para esta clase de

faenas. No somos ms que los idiotas tiles de siempre. Los aliados objetivos del

poder, como decan los antiguos comunistas que se han convertido tambin ahora en

aliados objetivos del capitalismo canbal. (EF p. 49)

Si procedemos a comparar la triloga, veremos un perfecto contrapunto: la

metadigesis permite observar que la historia del pueblo oprimido es relatada por el

viejo Macario en Hijo de Hombre. En Yo, El Supremo, se hace en forma oral y en

lengua guaran que se traslada al espaol. Frente a esta versin mtica del legendario

personaje aparece la versin de la historia del letrado Rodrguez de Francia, quien la

refiere en esta lengua, aunque no desconoce la lengua nativa.

La figura del dictador (de los dictadores) que oprime a los sufrientes paraguayos

resulta la isotopa ms precisa en la dicotoma autoridad/pueblo. Desde la perspectiva

de Flix, esta autoridad es una entidad que adquiere ciertos rasgos mticos pero no de tal

profundidad como con el Dr. Francia. Algo queda claro: toda opresin, toda tirana

provoca alienacin, prdida de la dignidad humana:

He aqu, me digo, el resplandor extremo y ltimo de la belleza de una raza desaparecida:

el producto de esos deslizamientos genticos que producen cambios pero que tambin

preservan la continuidad y contribuyen a la perfeccin de la especie, ms all de las

hecatombes y los cataclismos, como si el espejo de la belleza humana no pudiese

quebrarse jams. Este fmulo marrullero es el descendiente de la gente ms hermosa que

hubo en Amrica. El rostro, el cuerpo vestigial de un mutante, cortan el aliento. Es un

puado de ceniza del antiguo fuego, reencarnado en este ser asexuado que crece en

hermosura en medio de la corrupcin. Lleno de vida, de salud, pero tambin de una

precoz e innata depravacin natural. (EF p. 190)

20

Todo es movimiento sin retorno para el exiliado. La autoridad desmedida y el

despotismo inhiben toda capacidad de reaccin:

La presin de factores represivos del ambiente fsico y psico-social bloquea e inhibe los

mecanismos de reaccin y defensa del sistema nervioso. Deja de funcionar la sinapasis

neuronal, que descubri el aragons Ramn y Cajal. El elemento patolgico

desencadenante del sndrome es la acetilcolina (llamada toxina de la angustia y del

miedo), capaz de generar una especie muy extraa de cncer de los nervios. Su sntoma

principal son los delirios colectivos. No es esto lo que est pasando aqu? (EF p. 194)

Nuevamente, la dicotmica esencia del ser humano es representada en el

protagonista, que no halla el centro

16

, el equilibrio anhelado:

Encontrars muchos de esos silencios en este largo relato que ahora empieza, mi querida

Morena. Leers en lo escrito lo que no puede decirse de viva voz cuando falta el soplo del

espritu. (EF p. 89)

Algo en m, sin embargo, anulaba o enturbiaba mi felicidad. Senta como si yo mismo

poda generar el fracaso de un instante perfecto que haba transcurrido como fuera del

tiempo. No tanto su fugacidad. Siempre se puede disfrutar en un relmpago de lo

transitorio. Y nosotros, Jimena y yo, lo habamos gozado como nunca antes haba

sucedido en un transporte fueras del tiempo. (EF p. 97)

De hecho, premonitoriamente, ve el fracaso de su proyecto. Nuevamente, los

dilogos con Jimena revelan su impotencia ante el tiranosaurio:

Conoca el desprecio moral de Jimena por la justicia Justa. Jimena se exalt. Es eso,

dijo, lo que t llamas justicia justa? Quin puede aplicarla? Si el tiranosaurio cayera

prisionero en este mismo instante por un golpe militar o por un levantamiento popular

quin podra juzgarlo? (EF p. 51)

Ausencia de voces disidentes, resignacin y silencio reafirman el poder de la

autoridad frente al pueblo oprimido evocado por Flix, quien desde afuera, en otro

continente, explora esta problemtica tanto en el mbito individual como colectivo.

Sirva esta cita como cierre: Nacer y morir son momentos importantes en los que el

individuo empieza y termina su aprendizaje. En el trayecto deber sentir, relacionar,

proyectar, hacer y expresar. (Tovar, 1993, p. 28)

16

Nota: Para una interpretacin ms cabal de Centro / Centroversin, ver: Pascual, 2007, Captulo X.

21

1.3. Realidadmagia

La msica tiene presencia cotidiana en la vida paraguaya. Representa una fuente

inagotable de un placer casi sublime, que tiene su origen en la cultura ancestral de los

guaranes.

17

Como forma del arte popular provoca cierta fascinacin ya que, segn los

mbitos, la msica es recreada y se instaura como algo mgico frente a la realidad

desgarradora de la Dictadura y de las Guerras de la Triple Alianza y la del Chaco. Esta

obra, por su esencia, se distancia bastante de las dos anteriores, especialmente de Hijo

de Hombre donde cumple un rol ms destacado. A pesar de ello, sirve para que su

pueblo subyugado vea que algo de su ser resiste al paso del tiempo. As, el exiliado

Moral, por la magia de la msica, ampla el campo de sus pertenencias culturales. Pero

lo que escucha es un coro griego que anuncia muerte, tal como aparece en el guin

cinematogrfico lo que podra considerarse como una premonicin de lo que le

acontecera despus: Ahora slo se oan voces agudas y chillonas, lamentaciones

descompuestas y frenticas como las que arrastran en sus salmodias las lloronas en

velorios y entierros (EF p. 34).

Mientras se van desgranando palabras o notas, la memoria recupera momentos

irrepetibles, cuya evocacin deja en el espritu de este hombre la melancola de lo que

nunca volver, pero tambin, la plenitud de esta manifestacin cultural que siempre

acompaar a todo hecho artstico. Por eso, la vincula con sus clases de profesor de

literatura:

Reanud mis clases en la facultad. Me entregaba a ella con la felicidad de las tareas que

se hacen no bajo la compulsin y monotona de la rutina sino en la exaltacin de una

actividad verdaderamente creativa. Daba cursos sobre civilizacin y cultura

latinoamericanas. Hablaba apenas de su literatura actual... Me llegaban algunos nombres,

algunos libros. No saba quines eran. No tocaba esos libros que apestaban a exilio

interior, a asfixia represiva. (EF p. 61)

17

Nota: Hemos dado algunos ejemplos que justifican nuestra afirmacin en los captulos referidos a Hijo

de Hombre y a Yo, El Supremo de nuestra Tesis Doctoral (2007), donde se abord este tpico en una

transferencia especfica a cada texto narrativo.

22

El encuentro

18

con la msica y con la literatura se constituye en un bastin

para Flix, pues rememora, rescata algunos mitos y personas. De no ser as, hubiera

permanecido en el eterno olvido o no hubiera recobrado vida, pues esta expresin

humana dulce, esperanzada como la etnia guaran, seguir nutriendo a generaciones

futuras. De este modo lo comprende Jimena. Junto a Flix, miran por la Ventana del

Poniente, donde se sumen en un mundo pleno de magia. Moral evoca el tiempo

transcurrido, diez aos, la perfeccin segn Chevalier y Cirlot: Diez aos han

transcurrido desde entonces. Los ciclos decenales que dividen mi vida en tajadas como

las de un meln pasado de estacin no me han tratado nunca demasiado bien. (EF p.

59).

Frente a la magia de la msica, del ro, de la naturaleza paraguaya evocada,

donde se concretiza una simbiosis del oprimido con esa naturaleza tan singular como lo

representa el Realismo Mgico, la realidad se presenta siempre acuciante. El intelectual

que nos ocupa se muestra obsesivo, inconstante. En el mbito mgico de la Ventana que

da al Poniente, ambos se elevan por encima del nivel cotidiano de la humanidad; se

apartan, gradualmente, del plano de lo cotidiano y logran una ascensin espiritual,

aunque la sombra de Leda tiende a destruir lo construido:

Mostr la carta de Jimena a quien no suelo ocultar estas peripecias un poco histricas del

oficio, que ella por su parte tambin conoce con respecto a sus alumnos varones y aun

con respecto a alguna de sus alumnas, esas que suelen caer en lo comnmente se suele

llamar, con algn eufemismo, confusin de sentimientos. Mientras lea la carta, el

rostro de Jimena se fue poniendo serio y sus facciones endurecieron.

-Algo anda mal? me pregunt con una voz distinta de la habitual.

-En la mente o en el cuerpo de esa muchacha se me antoja que s dije por decir algo

porque yo mismo no saba tomar sino con una mezcla de humor y desazn-.

Esquizofrnica, paranoica tal vez. Quiere probarse a s misma que es capaz de ser normal

como las otras. Pero le falta valor para afrontar la realidad y se siente perseguida por

todos y por todo. (EF p. 85)

All estaba la imagen de Jimena. Y tambin en el centro del sueo sano e indestructible se

alzaba la imagen ms ntima de Morena en la plenitud de su amor y de su belleza. (EF p.

113)

18

Luna, Flix (1996). Encuentros. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, p. 35. Esta obra tiene un

carcter casi intimista, presenta como testimonio excepcional. El autor realiza una revisin de los

encuentros con la msica, con la literatura, con la historia, con el pblico argentino en general que revela

cualidades comunes a los nacidos en esta Amrica.

23

La ventana expresa la idea de la posibilidad de lontananza (Cirlot, 1995, p.

458), es decir, de evasin hacia ese otro mundo que se opone a la contingencia de la

realidad humana.

En ese contexto maravilloso se mueve el relato sobre Madama Lynch y Pancha

Garmendia, tanto en el guin cinematogrfico como en el recuerdo de Flix, ante los

hechos confusos de la Guerra:

Al llegar a la crucifixin de Solano Lpez por las huestes brasileas, sent que esas lanzas

despertaban en m la capacidad del furor continuo y de rabiosa ulceracin que llev a

aquel hombre de energa sobre humana a sobrepasar todos los excesos de una guerra

terrible e intil. (EF p. 37)

En distintas secuencias de la novela, las perspectivas narrativas se complejizan

ante el lector. Por momentos es imprecisa la frontera entre lo real y lo mgico. As nos

asombra y nos evoca ese vrtigo que surge en su conciencia, frente a la realidad de lo

imposible.

El pasado paraguayo, recuperado a la luz de las imgenes mtico-simblicas,

promueve una reflexin acerca de la problemtica identitaria, pensada desde el rea de

tensin que es el mestizaje. La naturaleza es ms mgica que lgica. El delirio del

exiliado conlleva un anhelo ancestral del hombre y del mundo ideal. Aparecen las

fuerzas antagnicas: orden y desorden, cosmos y caos, que invariablemente devienen en

dos posibilidades reivindicar la cultura propia, entendida sta en sentido amplio o

sojuzgar el pensamiento y el sentimiento, la vida toda a las atribuciones de quien intenta

privar a los otros de la apropiacin y mantenimiento de esos valores culturales. Flix

deber optar.

1.4. Aguased

Augusto Roa Bastos ha sido calificado como un escritor cuya intencin es la de

captar la esencia de su pueblo y, por consiguiente, la de toda la Amrica Hispnica. En

esta captacin de lo esencial de su comunidad, resume dos elementos dicotmicos que

se dan fuertemente interrelacionados: agua-sed. Ambos aluden a una de las imgenes

representadas por este autor en la triloga narrativa.

24

Existe armona entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, en la novela que

nos ocupa, hay como un desmembramiento de esa unidad. La falta de agua ha generado

la Guerra de la Sed en Hijo de Hombre. Aqu, agua-sed se manifiesta simblicamente:

el agua es la purificacin deseada, es el sentimiento de hermandad, experimentado en el

exilio. La sed se vincula a la idea de sometimiento, de violencia y de ansias de beber la

libertad anhelada: La llam bajito, como si pudiera orme telepticamente, y le

comuniqu mi dicha. Oh, Morena Morena estamos libres! (EF p. 113)

Este simbolismo puede extenderse no slo en ese contexto histrico irreversible

e irrecuperable, sino dentro del orden csmico, en un tiempo mtico infinitamente

atemporal y recuperable. Esta recuperacin se logra siempre a travs de la memoria,

cuando evoca a su Paraguay lejano, oprimido, lleno de matices trgicos: Siempre tuve

la sensacin de que el tiempo en el Paraguay es inmvil, el tiempo de la fijeza, el

tiempo petrificado, seco, vaco, fsil. Y que lo que se mueve en esa isla rodeada de

tierra es la gente en incesantes peregrinaciones, en xodos de nunca acabar. El tiempo

quieto, inexistente. (EF p. 53). O en los mgicos momentos junto a Jimena en Nevers,

Francia. All, bebe el amor, el futuro utpico, donde el mate-agua los vincula con lo

ancestral americano: Desde nuestra Ventana del Poniente, mientras apurbamos pavas

y pavas de mate caliente y espumoso, veamos caer la nieve que borra los contornos del

paisaje y converta (EF p. 51)

Agua-sed estn paradjicamente unidos con el exilio de Flix. La idea de

alineacin que lo consume, asume acentos dramticos en los confusos episodios con

Leda Kautner. El tiempo histrico derrumba al tiempo mtico: la fiebre que lo agobia, la

necesidad de baarse o tirarse sobre la hierba hmeda son sntomas de alivio pero

tambin bsqueda exultante de purificacin. As se expresa: Con el fro de la noche, el

sudor se me helaba sobre el cuerpo desnudo. Me desmoron sobre la hierba hmeda.

Empec a restregarme contra ella para sacarme la suciedad viscosa que se endureca en

la piel (EF pg. 103). Y ambos: Me toqu la frente. Arda. Pero todo mi ser arda en

una calentura insensata y malsana (EF p. 99).

La dimensin ontolgica agua-sed / purificacin-liberacin intenta demostrar en

esta novela la importancia de la libertad como realizacin de valores y, al mismo

tiempo, la falacia de la vida del exiliado, que trata de no sentirse irremediablemente

enajenado. Aqu, el agua se puede asociar a un fruto, el meln pasado de estacin -con

gran cantidad de lquido- en una sintaxis simblica de gran relevancia: Diez aos han

transcurrido desde entonces. Los ciclos decenales que dividen mi vida en tajadas con o

25

las de un meln pasado de estacin no me han tratado nunca demasiado bien. (EF p.

59).

El agua no es santo remedio en la sed de venganza, sino que es sinnimo de lo

amargo del padecimiento de Moral. Surge su apellido, eminentemente simblico: moral

tica = vida con valores que se resquebrajan. En este desamparo, el nico elemento

que lo sumerge en esa bsqueda de saciar su sed es el silencio. Flix aparece religado

a un cierto estado primigenio, donde el hombre desarraigado y el mundo ilusorio que ha

creado en torno a su misin, no le permiten cobrar conciencia clara de la amenaza de

muerte que pesa sobre l: Todo continuaba existiendo con la misma indiferencia de

siempre. Comprimido por la masa vociferante me senta ms solo. La soledad que yo

mismo haba construido a mi alrededor. Solo en la multitud pero sin la multitud

adentro. (EF p. 130).

En contraposicin, surge la isotopa o conjunto de redes isotpicas que hemos

nombrado. Vinculamos el simbolismo de su apellido al de agua como la unin

universal de virtualidades, forns et origo (Cirlot, 1995, p. 54) Por eso la inmersin

en las aguas significa el retorno a lo preformal con su doble sentido de muerte y

disolucin, pero tambin de renacimiento y nueva circulacin, pues la inmersin

multiplica el potencial de vida. (p. 55) Flix intenta huir de Leda y esa huida slo se

vehiculiza en el sueo en la baera:

Pudo volver incluso aquella misma tarde de su frustrada visita; merodear la casa, entrar

mientras yo dorma en la baera, y quedarse escondida en el granero donde Jimena

acostumbra colgar ristras de dtiles para secarlos. (EF p. 99)

Mi temor ms grande era el que, inconsciente por la calentura, ese mismo ardor pudiese

soltarme la lengua y delatarme ante Jimena con respecto al aquelarre nocturno, si mi

propio silencio no fuese ya en s una confesin reveladora (EF p. 107)

Resulta clave el sentido otorgado segn nuestra interpretacin: aqu la dicotoma

agua-sed pierde el sentido vinculante con las otras presentes en Hijo de Hombre y Yo,

El Supremo. El simblico eje de significacin es claro: Flix Moral se ahoga en el

agua, por una sed insaciable de venganza. Es derrotado, no logra la purificacin.

Opta por una bsqueda que se agota en su propia contingencia humana.

1.5. Peregrinajeextravo

26

La vida compartida con Jimena es como poseer, a nivel simblico, el mito del

paraso-cada-recuperacin del paraso. El espacio paradisaco presente es ella y su

casa en Francia. El pasado es Paraguay, milagro verde, donde el tiempo mtico

transcurre en una plenitud sin alternativas desde esa alternancia sueo-vigilia, que

marca el comienzo de la cada: emprender un movimiento de regreso, no por capricho

del destino, sino por su descenso espiritual cuando decide matar al Dictador y recorre la

vida de ste:

Todo esto sin contar que en el auto blindado del tirano viaja siempre un sosia

convenientemente camuflado, rutilante de estrellas y condecoraciones, mientras l se

escapa en un coche comn vestido de paisano, por vericuetos distintos, rastrillados todos

los das por las fuerzas de seguridad y vigilados por cuadrillas enteras de supuestos

peones de vialidad pero que en realidad son informantes de la polica. (EF p. 48-49)

La aventura mtica de Flix junto a Jimena constituye un camino de pruebas que

van marcando un intento de superacin en el plano moral, evolucin que culmina en el

fracaso definitivo. Ambos son de Gminis aspecto que el autor

19

destaca y tienen

contextos geo-culturales diferentes: Paraguay y Espaa: Jimena y yo, dos Gminis a

escasos das de diferencia entre s, con parecidos gustos y distintos disgustos pero

unidos en un mismo sentimiento de mutuo afecto y comprensin (EF p. 25).

Desde el ttulo de la novela, El Fiscal, el lector presupone y pone en juego una

serie de expectativas que, no siempre sern lo que las relaciones preestablecidas

demostrarn. Los viajeros (lectores) ingresan por caminos diversos y diferentes.

Aparecen nuevas perspectivas de conocimiento, donde se reflejan lo histrico, lo

antropolgico, lo social, en estrecha simbiosis con el valor esttico que brinda el

mensaje creado por Roa Bastos.

El protagonista profesor escritor libretista despus de las experiencias

reales y espirituales vividas nos lleva a un estremecedor viaje que se proyecta desde el

lugar del exilio, Pars, Nevers, hasta el Paraguay de sus races y la evocacin de su

pueblo Guair.

19

Nota: Augusto Roa Bastos naci un 13 de junio. Pertenece a ese signo zodiacal.

27

Pars:

Llegu temprano a Pars. En la espera de mi cita con Clovis, me entretuve deambulando

por algunos sitios que conozco. La primera en Pars suele ser incomparable, cuando las

hojas verdes parecen renacer y abrirse en una misteriosa luminosidad interior. Camin por

la calle de Picpus, hasta el Rothschild. Sub a la planta alta y me asom a la ventana para

contemplar una vez ms la tumba del marqus de la Fayette. (EF p. 111)

Nevers:

Mientras me diriga a los jardines del Luxemburgo coordin mentalmente las fechas. De

pronto surga un hiato en el tiempo. De ser cierta la informacin de la patrona del hotel,

Leda haba partido siete das antes de su embrujada visita a Nevers, el 13 de marzo. No

suelo recordar las fechas, pero esta s no la iba a olvidar jams. (EF p. 112)

Paraguay

20

:

La inminencia de ese Congreso en Asuncin, la posibilidad de ese viaje me acercan la

oportunidad que ya crea irrealizable: la de cumplir mi proyecto por cualquier mtodo que

20

Nota: Paraguay, del latn paracuaria. Nombre prehispnico de Asuncin / Nombre de la Repblica del

Paraguai (Jover Peralta y Osuna, 1950, p. 110).

NEVERS

28

tuviese a mano. Repet k, sin darme cuenta en un primer momento, del sentido que

implicaban estas dos palabras, clave de una estrategia acerca de la cual slo tena una idea

vaga envuelta en presagios e incertidumbres.(EF p. 138)

Nos atendremos al contenido narrativo de la obra literaria para avanzar en el

anlisis de la dicotoma peregrinajeextravo.

El exilio, como experiencia dolorosa, est marcado por el ambiente propicio que

crea el autor. El manejo de la lengua espaola con lexemas guaranes se revela de

forma distinta y creadora. Se puede observar en los relatos ocurridos all, en Paraguay:

-Estas escrituras sentenci la comadrona sin mucha conviccin- nacen viejas y maduran

hacia la niez. Se van enchiqueciendo hacia la edad adulta. En la ancianidad alcanzan la

infancia. Se les antoja que son fetos y buscan el regazo de la madre al cual encaramarse.

Buscan olvidar que nacieron alguna vez. De all sali el ing: nadie es ms viejo que el

que acaba de nacer. (EF p. 67-68)

Flix Moral, el peregrino, en su itinerario evocado va sealando,

simultneamente, las consecuencias de ese doble exilio: el exterior, pisar otra tierra y el

interior, signado por la nostalgia:

Cuando entr en la universidad record el hecho y comenc a escribir sobre l Qued

abandonado entre tantos otros papeles y libros intiles de los que felizmente me exoner

el exilio. Otro de los favores que le debo. (EF p. 69)

Don Chiquito naca cada maana y desnaca por las noches.

Su inteligencia era excepcional. Lleg a maestro de escuela. Lo conoc all, en los

primeros grados. Era un portentoso narrador de casos. (EF p. 68)

Esta nostalgia influye en el lector que comienza tambin su desolacin

imaginaria y acompaa al protagonista al descubrir en Moral una predisposicin

anmica negativa que penetra en el destinatario, quien puede identificarse en algunas

secuencias. Ocurre que Roa Bastos, en su evocacin de espacios infinitos, traduce una

constante preocupacin por el futuro destino de la comunidad paraguaya, que

peregrina en busca de una identidad: No s si el pas resistir esta ltima del alemn,

el canbal ms salvaje de los que se han ensaado con este pas. (EF p. 21)

Es una suerte de evasin del entorno concreto a travs de la escritura:

En estos apuntes hay prrafos que desde luego suprimir por esa irremediable tendencia

de nuestra condicin de querer ocultar siempre algo de la verdad. No lo hara por Jimena,

desde luego ella adivinara los prrafos faltantes, sabra leer las entrelneas y hasta por

debajo de las tachaduras. (EF p. 29)

29

Flix Moral, con un pie en los hechos histricos referidos en el libreto flmico de

Eyre, se remonta a aquellos tiempos de la tremenda Guerra de la Triple Alianza:

El nudo argumental propuesto por Bob Eyre consista en una guerra secreta entre las dos

mujeres en contar punto sobre el fondo de la guerra grande. Rivales en el amor de un

Solano Lpez caricatural, se odiaban como slo pueden odiarse la gacela y la pantera en

la noche del Cazador. (EF p. 35)

Conmovido y enftico, accede a la pervivencia de lo histrico y lo tradicional

guaran, incrustado en esa curiosa simbiosis cultural, an vigente en su tierra perpetuado

por las mujeres paraguayas: Slo precisaban de ese coraje callado cuyo spero uso las

haba igualado desde tiempo inmemorial. (EF p. 57).

El extravo se manifiesta, tambin, en sus dilogos con Jimena donde establece,

claramente, su misin de ejecutar a Stroessner, lo que presupone un distanciamiento de

la senda que lo conducir hacia el centro:

Hay una situacin lmite sin retorno posible en la que todo se juega a cara o cruz, en un

relmpago, deslic sibilinamente tratando de no poner nfasis en esa frase rimbombante y

trivial.

-S, pero esa situacin lmite no se presenta a todos, ni todos los das replic Jimena-.

Tampoco se la puede elegir como en un bazar de fantasas. Esa situacin lmite, cuando

se presenta, lo elige a uno. (EF p. 48)

Las respuestas de la mujer que lo acompaa y lo ama no logran sacarlo de ese

extravo. Moral retoma el estoicismo relevante de su pensamiento profundamente

paraguayo. De ah su fatalismo al sentirse impotente: La expresin de Jimena era poco

aprobatoria. La duda y el difuso temor se mezclan en ella. (EF p. 48).

El presente es el tiempo de base del discurso porque marca la

contemporaneidad entre cosa enunciada y la instancia del discurso. Esta relacin de

coexistencia favorece al sujeto que trae desde el pasado acontecimientos y que an hoy

tienen particular vigencia. Pero no fortalece su viaje, sino que posibilita an ms su

extravo. Tambin Jimena intenta orientarlo. Con la traslacin de su pasado histrico,

en la Espaa de Franco, da cuenta de su historia interior, la verbaliza y la compara con

la de Flix, en Paraguay:

La muerte del tirano no solucionar todo, dijo Jimena. Mejor dicho, no solucionar nada.

Lo que venga despus ser peor. Un bao de sangre y una guerra civil interminable.

30

Como sucedi en Espaa. Aprovech para forzar mi rplica. El ejemplo de Espaa, dije,

refuerza la imperiosa necesidad de acabar all, cuanto antes. (EF p. 49)

Ante estas rememoraciones, ambos sufren, padecen. Pero en el protagonista su

acto de desmesura (matar al Dictador) se torna irreversible e irrevocable: El mito de la

justicia absoluta es una utopa irrealizable. Una trampa. Un juego de palabras. (EF p.

50-51)

Su salida del sendero vital est sealado por lo que fue y lo que, por fuerza, es

ahora por el exilio y su primera muerte: Mi muerte clnica estaba decretada. El jefe

de sala orden desconectar los aparejos. Jimena, todo el tiempo a mi lado, camino ya a

la morgue, me rapt con la complicidad de los enfermeros que transportaban la

camilla. (EF p. 25-26).

Jimena y Flix estn complicados en una situacin comn: el exilio. La

reconstruccin de sus vidas, en la Ventana del Poniente, se da en un universo de utopas

irrealizables. Y ambos lo saben. El sentido de lo provisorio, la soledad y las angustias

unidas demuestran el profundo desarraigo que experimenta todo exiliado. El peregrinar,

lejos de establecer un vnculo con el lugar

21

en el cual les toca participar, va

acrecentando la sensacin de precariedad y de aislamiento. Con los ojos vueltos hacia

los contenidos de la memoria, Flix afirma su conviccin de que su existencia se

concentra en la necesidad y en la seguridad del regreso a Paraguay para liberar, l

solo, a su pueblo: Presenta tal vez que tarde o temprano iba a quedarse sola? Saba

que tarde o temprano yo iba a volver all. Entonces la personalidad de la casa se

volver contra ella, convirtindola en una figura ms, tallada en carne viva. (EF p. 46)

Como exiliado, no puede ms que extraviarse pues no vive con, sino que vive en

s. Los que lo rodean de cario, Jimena o Clovis, asumen la condicin de entidades que

se instauran como instrumentos que son su tabla de salvacin slo en el presente. Ella

es el amor sincero: Jimena me ayud pacientemente a recobrar mis movimientos hasta

que pudo apoyar mi sombra en el suelo. (EF p. 47)

Clovis es el amigo de verdad, que no claudica en la vida, la que no fue tan

prdiga como l intenta demostrar. El mismo Moral destaca aspectos de se su camarada:

Nos cont un da en una francachela de amigos en Amiens que su madre haba tenido

esos hijos an en vida del barn franco-espaol, con distintos amantes, porque no poda

21

Nota: Dicotoma lugar-no lugar: El tema de la bsqueda del lugar se desarrolla en las prximas pginas.

31

soportar que nicamente los hombres disfrutaran de libertad sexual incondicional. Luego

se volvi lesbiana. (EF p. 116)

Sin embargo, Clovis no se sale de la senda: Bajo el estmulo de un

presentimiento pens que algo importante me esperaba en la noticia que iba a darme

Clovis. (EF p. 131).

La misin de Flix es absolutamente ilusoria por el hecho de que su regreso a

Paraguay no va a significar un reencuentro con los otros, con su comunidad, ni con los

lugares tan caros a sus afectos, sino que se ciega en su determinacin de fiscal, de

construir un futuro colectivo e individual sin resolucin, por cuanto todo se centra en su

voluntad de justiciero: El tambin habra percibido en m el brusco cambio de estado

de nimo y aplaz para maana lo que estaba por decirme. (EF p. 120).

El extravo final que ya, premonitoriamente, expresara en el diario para Jimena,

culmina con el cierre de su universo mental en su propio discurso, proyectado hacia esa

utopa irrealizable: Flix Moral muere porque se equivoca, a pesar de sus buenos

propsitos. El amargo sentimiento de frustracin por haber sido obligado con el exilio a

no ser parte de su comunidad lo muestran en una condicin trgica de orfandad, de

falta de religamiento, de falta de identidad como consecuencia del destierro: La idea

fija vuelve a rondarme en las noches de insomnio. (EF p. 136).

Su bsqueda es inacabable y aun cuando surja la consciencia de que es una

utopa su pretensin de salvar a su pueblo, no evita un movimiento sin retorno:

Qu puede ser ese acto misterioso e inescrutable? Experimentar de pronto una idea, un

impulso, por los que uno se sienta lanzado inexorablemente a morir por algo que nos

sobrepasa ms all de todo lmite, que no podemos comprender pero que nos ilumina al

tiempo que nos fulmina como un rayo. (EF p. 136)

Su vida en el exilio queda desvirtuada pese a los intentos de remisin a un

pretrito de valor mtico su infancia: En el barrio agreste de mi infancia pjaros vea

mi aguada vista pasar en sus peregrinaciones migratorias al anuncio del invierno. Me

tiraba sobre la hierba y los contemplaba con los ojos volcados hacia atrs. Garzas,

golondrinas, aves de la selva y del desierto. (EF p. 160)

Este extravo se extiende de manera irremediable al sentido ltimo de la

existencia como consecuencia de esa obstinada bsqueda por constituirse en fiscal de s

y de los otros: El acto ms inconcebible sera entonces el acto fulminante y definitivo.

Reflot en m con ms fuerza que antes, la idea de matar al tirano. (EF p. 137).

32

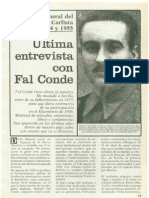

En El Fiscal, Moral es un hombre con nombre falso, con un seudnimo, es un