Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Dialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561

Dialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561

Cargado por

franjafear0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

10 vistas11 páginasTítulo original

Dialnet-PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot-4008561

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

10 vistas11 páginasDialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561

Dialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561

Cargado por

franjafearCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 11

1

Revista electrnica: Actas y Comunicaciones

Instituto de Historia Antigua y Medieval

Facultad de Filosofa y Letras

Universidad de Buenos Aires

Volumen 3 - 2007

ISSN: 1669-7286

http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm

Actas y comunicaciones Del instituto de

Historia antigua y medieval

VOLUMEN 3 - 2007

_______________________________________________________

PIERRE VILAR Y LA CONSTRUCCIN DE UNA HISTORIA MARXISTA.

NOTAS SOBRE EL DEBATE CON LOUIS ALTHUSSER *

Federico Martn Miliddi

CONICET

... cuando se miran de frente

los vertiginosos ojos claros de la muerte,

se dicen las verdades;

las brbaras, terribles, amorosas crueldades

Gabriel Ceaya

La poesa es un arma cargada de futuro

Fecha de recepcin: Julio 2007

Fecha de aceptacin: Septiembre 2007

RESUMEN:

Nos centraremos especficamente en algunos aspectos de la controversia terico-

metodolgica acerca de la historia que tuvo como protagonistas a los historiadores,

enfocndonos preferentemente en la argumentacin de Pierre Vilar

ABSTRACT

We will focus specifically on some aspects of theoretical and methodological controversy

about the story that had the players to historians, focusing mainly on the argument of Pierre

Vilar

PALABRAS CLAVES

Historiografa Pierre Vilar Louis Althusser Europa de posguerra Debate

KEY WORDS

Historiography - Pierre Vilar - Louis Althusser - Postwar Europe - Discussion

2

Entre los numerosos mritos del historiador francs Pierre Vilar

destaca el de haber postulado que una historia marxista est an por

construirse y que esta tarea reviste implicancias cientficas pero tambin

polticas. Y es que la vida y la obra del Vilar historiador no pueden disociarse

de su intenso compromiso militante y de su adscripcin al materialismo

histrico.

Un itinerario similar al de este historiador recorre su compatriota

filsofo Louis Althusser (comunista militante), con quien Vilar (consciente de

la relevancia y el peso de su teora) entabla un dilogo polmico acerca del

mtodo y el sentido de la historia marxista. Ambos permanecieron fieles al

marxismo, aunque curiosamente, tal vez Vilar haya estado ms cercano al

Partido Comunista francs pese a no haberse afiliado nunca

1

, que Althusser,

quien era miembro del partido pero manifestaba en sus escritos filosficos

estructuralistas una clara disidencia con la lnea humanista que sostena la

organizacin

2

. Sus vidas y sus obras, estuvieron signadas, como las de la

mayora de los intelectuales marxistas del siglo XX, por la agudizacin de la

lucha de clases en el perodo de entreguerras, la Guerra Civil espaola, la

Segunda Guerra Mundial (ambos combatieron en ella y debieron purgar aos

de detencin en campos de prisioneros nazis), la experiencia fascista, el

rgimen colaboracionista de Vichy, el stalinismo y la desestalinizacin, la

Guerra Fra, la descolonizacin y el anticomunismo. El medio intelectual en el

que ambos forjaron su pensamiento y su obra tambin fue comn: los grises

y lbregos pasillos de la parisina Escuela Normal Superior (ENS), ubicada en

la clebre calle Ulm.

No ahondaremos aqu, sin embargo, en los apasionantes itinerarios

biogrficos de estos intelectuales militantes

3

, nos centraremos

especficamente en algunos aspectos de la controversia terico-metodolgica

acerca de la historia que los tuvo como protagonistas, enfocndonos

preferentemente en la argumentacin de Pierre Vilar. Al r epasar los

lineamientos fundamentales de esta polmica hoy, a ms de treinta aos del

debate, y al constatar el estado actual de la historiografa marxista

apreciamos que no ha habido avances significativos en la construccin de

una historia marxista en el sentido sugerido por sus participantes. En gran

medida, esto obedece a que uno de los ejes centrales de la discusin, el de

la cuestin de la totalidad, ha sido desplazado e ignorado por el

posestructuralismo, la moda terica que sucedi al estructuralismo en el

medio francs y en gran parte de los escenarios intelectuales del mundo

* Trabajo presentado como Comunicacin en las III Jornadas de Reflexin Histrica Los

asesinos de la memoria, Homenaje a los historiadores de la Antigedad y la Edad Media

que vivieron las vicisitudes del siglo XX, Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad

de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, 27 y 28 de Agosto de 2007

1

Es un testimonio de esta situacin el rescate y la abierta defensa que realizaba Vilar de la

obra de Stalin acerca de la cuestin de las nacionalidades. Vase, por ejemplo, su discurso

pronunciado en Madrid a finales de 1984 (utilizado luego como prembulo a la primera

edicin en Espaa de las obras de Stalin). Vilar, Pierre (1987), pgs. 55-60.

2

Pueden verse al respecto las obras de Perry Anderson (1988) y de Alejandro Bonvecchi

(1996).

3

Pueden verse para ello las obras El porvenir es largo (1993) de Louis Althusser y Pensar

histricamente (2004), de Pierre Vilar. En el caso de Vilar, es recomendable tambin, la

lectura de los artculos biogrficos de Pablo Luna (2005), Carlos Hermida Revilla (2006) y

Jacques Maurice (2005).

3

occidental. De esta forma, en consonancia con este impulso destotalizador

se impusieron tendencias como las de la microhistoria o versiones altamente

especulativas del conocimiento histrico, alejadas de la materia prima sobre

la que trabaja el historiador: los documentos. Un debate como el propuesto

por Vilar en respuesta a Althusser sencillamente se redujo a un grito sordo

en el pramo terico que acompa como superestructura cultural

4

a la

avanzada neconservadora de las ltimas dcadas del siglo XX. Al regresar a

la lectura de los argumentos de Pierre Vilar se comprueba la enorme vigencia

y actualidad de su propuesta y se evidencian las miserias de la historiografa

posmoderna, posmarxista o posestructuralista y la pobreza emprica y

conceptual de sus elaboraciones. stas ltimas no pueden asombrar a los

lectores de Vilar, quien critic con vehemencia y lucidez toda forma de

adhesin precoz y acrtica a las fugaces luces de las modas intelectuales.

Antes que nada, para comenzar, debemos situarnos en contexto: la

escena intelectual francesa de la segunda mitad de los aos 60 se sacude

con la aparicin de dos trabajos filosficos destinados a dejar una marca

significativa en la teora marxista, se trata de La revolucin terica de Marx y

Para leer El Capital, de Louis Althusser

5

. Producto de la labor de

investigacin del filsofo y su equipo de colaboradores sobre las obras de

madurez de Marx, el ltimo de estos libros inclua reflexiones acerca del

mtodo, los fundamentos y la teora de la disciplina histrica, aplicando los

esquemas del estructuralismo marxista y desplegando el anlisis de

conceptos tales como Modo de produccin y formacin econmico social.

Segn Althusser, la historia (tanto como la filosofa y la ciencia social)

marxista deba fundarse y construirse sobre la base de estos conceptos,

partiendo de la ruptura epistemolgica

6

producida por Marx, gracias a cuya

obra la historia deba la investidura de discipli na cientfica.

El trabajo de Althusser y su escuela genera, inmediatamente, debates

y controversias, pero logra captar una enorme atencin en el medio

intelectual francs y ejercer una fuerte influencia en los anlisis de

historiadores, antroplogos, economistas y socilogos de todo el mundo. Ms

citados que realmente problematizados, Althusser, los althusserianos y el

estructuralismo marxista se transforman en una verdadera moda, que tendr

como derivacin (previsible pero no necesaria) el advenimiento del

posestructuralismo tras los sucesos de Mayo del 68 en Francia y el posterior

abandono del marxismo.

El ncleo central de la argumentacin althusseriana acerca de la

historia parta de la crtica de lo que identificaba como la idea de totalidad

expresiva por considerarla reduccionista y mecanicista (sta era la categora

4

El trmino pertenece al terico y crtico literario marxista Fredric Jameson quien concibe al

posmodernismo en general como la superestructura cultural del capitalismo tardo. Segn

Jameson, una de las caractersticas fundamentales del posmodernismo como

superestructura es el debilitamiento de la historicidad. Jameson, Fredric (1991).

5

Es importante aclarar aqu que los ttulos originales en idioma francs eran Pour Marx

(1965) y Lire le Capital (1967), alejados del sesgo instrumentalista, propagandstico,

dogmtico y manualstico que le confiri la traduccin castellana a cargo de Marta

Harnecker. No era el propsito de Althusser y de su grupo de colaboradores elaborar una

gua para leer El Capital de Karl Marx, sino reflexionar acerca de las implicancias

cientficamente revolucionarias de su mtodo.

6

Althusser tomaba este concepto de Gaston Bachelard, con quien se haba formado en

Paris.

4

central de la lnea hegeliana del marxismo, cuyo principal exponente era el

filsofo hngaro Gyrgy Lukcs). Segn Althusser, la concepcin de

totalidad expresiva reduca artificialmente la complejidad del todo social al

considerar a cada una de sus dimensiones o instancias como una expresin

de las determinaciones econmicas. Esto tena efectos nocivos tambin

sobre la labor historiogrfica, puesto que la visin de la historia derivada de

esta totalidad expresiva, al ser manifestacin de una operacin de corte de

esencia, redundaba en una concepcin lineal y homognea del tiempo

histrico que reduca y sobresimplificaba la compleja estructuracin de la

totalidad social. La propuesta que, segn Althusser, encontraba sus

fundamentos en una lectura adecuada de la obra del Marx maduro ofrecida

como alternativa a esta concepcin radicaba en considerar la existencia de

una autonoma relativa de esas instancias (particularmente de la i deologa y

la poltica), de una eficacia particular de stas en la totalidad social y de

temporalidades diferenciales para cada una de ellas. Esto ltimo implicaba la

necesidad de elaborar historias particulares para cada una, capaces de dar

cuenta de estas diferencias a partir de sus tiempos histricos propios y de

especificar sus formas concretas de articulacin e intervencin. El resultado

se plasm en el empleo del concepto de totalidad estructural, en el que se

contemplaba la intervencin especfica de la ideologa y la poltica en el

proceso histrico-social sin reducir estas instancias a una determinacin

mecnica por parte de la estructura econmica, aunque reconociendo la

existencia de una estructuracin jerarquizada, una determinacin en ltima

instancia por la economa

7

.

La importancia de esta propuesta terico-metodolgica de Althusser y

sus discpulos expuesta aqu de forma esquemtica y sucinta es

difcilmente exagerable, ya que planteaba una perspectiva renovadora y

polmica del materialismo histrico, que rpidamente adquirira el status de

una moda intelectual que Francia exportara al mundo entero (su eclipse

sera igualmente acelerado cuando sobreviniera el marasmo antimarxista de

la segunda parte de los aos 70 y durante los 80 y el althusserianismo se

viera desplazado por otras novedades tericas).

Frente a este cuadro de situacin, Pierre Vilar, historiador

notablemente interesado en las cuestiones relativas al mtodo de su

disciplina, toma en sus manos la elaboracin de una respuesta a la

teorizacin althusseriana, enfocada desde la perspectiva del historiador de

oficio. En el ao 1973 publica en la revista Annales, un artculo de casi

cuarenta pginas titulado Historia marxista, historia en construccin. Ensayo

de dilogo con Louis Althusser en el que emprende con el filsofo un debate

y una crtica cordiales pero sin concesiones acerca de las bases y las tareas

de la historia marxista. A pesar de su manifiesto disenso terico y

metodolgico, es importante destacar que Vilar senta un profundo respeto

por Althusser (con quien lo una, adems, una relacin de amistad) y por su

7

A pesar de que las formas concretas de operacin de la determinacin en ltima

instancia por parte de la economa en el proceso histrico real no terminar on de ser

cabalmente explicadas por Althusser y sus discpulos. Vanse especialmente los captulos

IV (Los defectos de la economa clsica. Bosquejo del concepto de tiempo histrico) y V

(El marxismo no es un historicismo) de Para leer El Capital. Pgs. 101-157.

5

tarea de problematizar, profundizar y difundir seriamente la obra de Marx

8

.

No es azaroso, en este sentido, que planteara explcitamente sus diferencias

con l bajo la forma de un dilogo, reconociendo que ambos tomaban como

punto de partida un fundamento comn, el de la superioridad explicativa y la

justeza del mtodo marxiano de anlisis histrico. Vilar parta de sostener,

junto con Althusser, que la historia marxista estaba an por construir y

afirmaba que, de hecho, la disciplina histrica estaba (o debera estar)

permanentemente en construccin, pues entenda que la materia prima sobre

la que trabajaba (las relaciones sociales) era esencialmente dinmica. Pero,

desde este acuerdo programtico inicial, el historiador francs desplegaba

una propuesta radicalmente diferente de la elaborada por el

althusserianismo, vinculada directamente con las conclusiones obtenidas de

su trabajo especfico como historiador y de su aplicacin del mtodo

marxiano al estudio de la materia histrica

9

.

Veamos ahora los ejes centrales sobre los cuales Vilar fundamentaba

su crtica a Althusser y su propuesta para la construccin de una historia

marxista. stos pueden identificarse claramente a lo largo del texto:

- en primer lugar, el artculo de Vilar descansa, fundamentalmente, sobre un

eje de polmica epistemolgico-metodolgica, en el que se incluye la

discusin acerca del mtodo de Marx y su trabajo cientfico, el debate acerca

del concepto de Modo de produccin y la transicin y la cuestin de la

totalidad. Este es, sin duda, el aspecto clave del artculo de Vilar.

Frente a la teorizacin althusseriana, el concepto central que sustenta

la propuesta vilariana es el de hist oria total, entendida como una

aproximacin a los tiempos pretritos desde un abordaje capaz de dar cuenta

e integrar de manera sutil las distintas dimensiones del todo social (aspectos

sociales, econmicos, mentales, polticos, culturales) y explicitar cabalmente

sus inter-relaciones, sus dependencias y determinaciones mltiples, a fin de

establecer su ntima ligazn. La historia total de Vilar considera, al mismo

tiempo, la preponderancia de los factores materiales en el devenir del

proceso histrico, pero sin reducirlos a una determinacin mecnica o a una

simple superposicin de las instancias. Esta historia total solamente puede

resultar fructfera si logra establecer adecuadamente la compleja articulacin

de la vida de los hombres y mujeres y los acontecimientos con las

estructuras. Rechazando lo que consideraba como una teorizacin extrema y

absoluta de Althusser, Vilar afirmaba que el surgimiento de la historia total

se relacionaba directamente con las vivencias que los historiadores como l

haban experimentado en el turbulento siglo XX, ese que Eric Hobsbawm ha

llamado la era de los extremos

10

. Afirmaba:

8

No suceda lo mismo con respecto a la obra de Michel Foucault, de quien Vilar deploraba

su profunda ignorancia acerca de la materia histrica y el escaso fundamento emprico y

terico de sus elaboraciones. Vase su artculo En los orgenes del pensamiento

econmico: las palabras y las cosas, incluido en Economa, Derecho, Historia (1983).

Pgs. 87-105. Tambin en el artculo que estamos analizando aqu, en el pargrafo titulado

Michel Foucault o Lucien Febvre? Los tiempos del saber, pgs. 200-202.

9

Vilar repeta incansablemente que l haba llegado al marxismo desde su labor como

historiador, constatando en su trabajo emprico la pertinencia del mtodo empleado por

Marx y no a la inversa.

10

El ttulo original ingls de su Historia del sigl o XX es Age of extremes. The short twentieth

century. 1914-1991.

6

la historia total no la inventamos nosotros, la vivimos

11

.

Este concepto se halla estrechamente ligado con una importante

anotacin metodolgica que introduce Vilar en su polmica con el

estructuralismo: la historia es un proceso de dinmica perpetua, de

movimiento constante, de cambio continuo; por lo tanto, la historiografa est

condenada a tener que construirse y reconstruirse permanentemente. Nunca

puede considerarse cerrada o acabada, pues es su propia materia prima, los

hechos histricos (y, segn Vilar, todas las acciones humanas lo son) la que

la induce a esta mutacin perpetua. La dimensin constructiva es, de esta

forma, consustancial a la disciplina histrica. En este sentido, Vilar

manifestaba su disconformidad con el inmovilismo implcito que presentaba

la concepcin estructuralista de los modos de produccin de acuerdo con la

perspectiva althusseriana, puesto que, al afirmar que no podan contenerse

en ellos a un mismo tiempo tanto sus mecanismos de reproduccin como sus

factores de no reproduccin obturaba la posibilidad de pensar la transicin

entre un modo de produccin y otro. La explicitacin de este bloqueo

detectado por Vilar en la concepcin del estructuralismo marxista puede

hallarse en la contribucin realizada por tienne Balibar en Para leer El

Capital, donde se afirma la necesidad de elaborar el concepto de un modo de

produccin especficamente transicional para comprender el cambio

histrico

12

. Vilar consideraba que, en sentido estricto, la historia se

encontraba permanentemente en transicin, que los modos de produccin

estaban, desde su propia gnesis, generando las condiciones para su

transformacin. En una concepcin como esta, la idea de Balibar resultaba,

por supuesto, carente de sentido.

Esta propuesta historiogrfica derivaba de una idea fuerza sobre la

que arraigaba la metodologa de Pierre Vilar y que era la que, segn su

parecer, haba constituido el slido fundamento de la elaboracin marxiana,

el pensar histricamente en todo momento. ste era el elemento que

confera a la obra de Marx su mayor riqueza y que la converta en un

instrumento decisivo para la labor del historiador. Vemos surgir aqu, al i gual

que en la defensa de la importancia de los aspectos vivenciales en la

elaboracin de su mtodo historiogrfico, la cuestin del historicismo, que

Vilar asuma como un elemento central de su pensamiento y de su vida.

Frente a aquellos que lo acusaban de caer en el empleo de un mtodo

historicista, Vilar responda:

cmo podra caer en l? Yo nado en l, vivo en l, respiro en l.

Pensar al margen de la historia me resultara tan imposible como a un pez

vivir fuera del agua!

13

.

ste no era concebido, sin embargo, como un historicismo a la manera

croceana; Vilar pensaba, ms bien, en una total inmersin del historiador en

11

Vilar, P. (2004-B), pg. 29. Cursivas en el original.

12

Acerca de los conceptos fundamentales del materialismo histrico, en: Althusser, L.

(1998), pgs. 217-335.

13

Vilar profiri esta exclamacin frente al reproche que le dirigiera el filsofo griego Nikos

Poulantzas, discpulo de Althusser, en un debate realizado en Atenas en los aos 60,

segn narra en una conferencia del ao 1987 contenida en Vilar, P. (2004-B), pgs. 68-69.

7

la sustancia histrica de su tiempo como forma de desarrollar la aptitud para

lograr esa capacidad de pensar histricamente que constitua la

herramienta fundamental para su investigacin cientfica.

Con respecto a la supuesta novedad de considerar la existencia de

temporalidades diferenciales, Vilar recordaba a Althusser la existencia de

trabajos de investigacin de tres destacados exponentes de la Escuela de los

Annales que haban avanzado en ese sentido y cuya importancia haba sido

menospreciada por el filsofo. Se trataba de Lucien Febvre, Ernest

Labrousse y, especialmente, Fernand Braudel. Vilar le reprochaba el no

haber considerado suficientemente la labor de estos historiadores, que

haban planteado y puesto en prctica en sus trabajos una alternativa vlida

a la temporalidad lineal empleada por la historiografa tradicional. En este

punto, Vilar detectaba que la hipertrofia terica de la que era prisionera la

concepcin althusseriana le impeda observar que esa invocacin a la

construccin de una historia renovadora crtica y tericamente cimentada

era anacrnica, pues sta ya estaba siendo construida, de hecho, por estos

historiadores de la Escuela de los Annales. Desde la filosofa, Althusser

reclamaba la puesta en prctica de una metodologa radicalmente diferente

de la forma tradicional de construir la historia, de acuerdo con los principios

de la revolucin terica que Marx haba puesto en marcha. Vilar responda,

desde la historia, afirmando que sta ya haba sido implementada por

Febvre, Labrousse y Braudel, y sustentaba su posicin dando cuenta en su

artculo de la forma de trabajar de estos historiadores. Segn Vilar, los ejes

de construccin de una historia marxista como la reclamada por Althusser

podan encontrarse ya en la forma en que las mentalidades

sobredeterminaban la totalidad social durante el siglo XVI de acuerdo con la

conceptualizacin de Lucien Febvre, en las relaciones entre ciclo y coyuntura

establecidos por Ernest Labrousse para el siglo XVIII o en las estructuras de

duracin diferencial estudiadas por Fernand Braudel en su monumental obra

sobre el Mediterrneo en la poca de Felipe II. Vilar hall aba all los cimientos

sobre los cuales estaba empezando a ser construida la historia marxista, an

por historiadores no marxistas (Febvre y Braudel no lo eran) y reprochaba a

Althusser su incapacidad para poder apreciarlo en toda su dimensin. Si bien

la historia marxista estaba an por construirse, ya existan las bases para

hacerlo, y stas residan en la prctica concreta de ciertos historiadores en

su ejercicio del oficio y no provenan de una importacin forzada del

armazn conceptual de las categoras tericas marxianas a la disciplina.

En lo que a la cuestin de las modas intelectuales respecta, Pierre

Vilar no abandonaba jams sus recelos. En el caso del althusserianismo su

lcida crtica anticipatoria realizada a comienzos de los 70 en este sent ido

ha demostrado, a la luz de los hechos, ser absolutamente pertinente.

()Hay que desconfiar de los intelectuales?...

se preguntaba Vilar en su conferencia inaugural del Coloquio internacional

conmemorativo del centenario de la muerte de Marx, brindada en la

Universidad Complutense de Madrid en el ao 1983:

No de todos, por cierto, ni de los intelectuales en general. Pero s de las

modas que se van sucediendo, y que tienen al mismo tiempo significacin

8

de clase y significacin coyuntural. Personalmente me he sentido siempre

antiaroniano estructuralmente, pero tambin, coyunturalmente antisartriano,

o antifoucaultiano. En cuanto a Althusser, el afecto que le tengo como

persona, y la dimensin mundial que supo dar a la recuperacin de Marx

como pensador, me hacen rechazar con indignacin la calificacin que se me

ha otorgado alguna vez de antialthusseriano. Pero la verdad es que no he

podido tomar muy en serio el carcter espectacular de ciertas adhesiones,

que rpidamente se revelaron muy frgiles. El lenguaje filosfico resulta

siempre atractivo para los que se preocupan antes de todo de las sucesivas

modas.

14

Para confirmar la justeza de esta caracterizacin de Vilar basta

simplemente observar la completa claudicacin terica y polti ca de algunos

intelectuales, otrora marxistas convencidos, de la escuela althusseriana

como Badiou y Rancire frente al posmodernismo triunfante de los aos 80 y

90; pasada la fugaz novedad del estructuralismo marxista, solamente qued

la carcaza vaca del hiperteoricismo y su retrica, centrados ahora en el

estudio de los discursos y en la negacin de las determinaciones materiales

de los procesos histricos y sociales y con implicancias polticas netamente

conservadoras. Similares trayectorias han seguido autores como Barry

Hindess y Paul Hirst, althusserianos declarados, quienes en la dcada del

70 elaboraron una extensa teorizacin acerca de los modos de produccin

precapitalistas de fundamentacin marxista y en la actualidad se han

convertido en exponentes destacados del llamado posmarxismo que recusa

el concepto marxiano de clase

15

. A pesar de esto, no debe dejar de

reconocerse que la conceptualizacin althusseriana influy notablemente

tambin en algunos de los ms relevantes y prestigiosos historiadores que ha

entregado el siglo XX, basta mencionar el ejemplo de Albert Soboul

referente central e ineludible de la historiografa sobre el Antiguo Rgimen y

la Revolucin francesa quien, a pesar de sus reparos a determinados

aspectos del estructuralismo, emple fructferamente numerosas categoras

del pensamiento althusseriano en sus investigaciones histricas

16

, o tambin

los elementos de la teora de la ideologa de Althusser que influyeron

decisivamente en Georges Duby, uno de los ms destacados medievalistas

que ha tenido la historiografa internacional

17

.

Hasta aqu hemos analizado someramente el eje fundamental de la

respuesta vilariana a Louis Althusser. Pero quisiera sostener tambin que,

junto a estas cuestiones, hay en esta propuesta de discusin epistemolgica,

un segundo eje problemtico, no menos importante que el primero. Se trata

de la manifestacin de una vocacin de intervencin poltico-ideolgica que

Pierre Vilar sostiene en tanto que historiador marxista cuando reconoce

que en este debate con el estructuralismo althusseriano entran a tallar

14

Citado en Hermida Revilla, C. (2006), Apndice, pg. 59.

15

Vase Canzos Lpez, Miguel (1989).

16

Puede verse, por ejemplo, su trabajo La Francia de Napolen, en el que estudia los

aparatos ideolgicos del Estado durante el perodo napolenico utilizando categor as

althusserianas. A pesar de su brevedad, son muy interesantes las reflexiones planteadas

por Soboul en un coloquio sobre el estructuralismo y los hombres en el que particip junto a

Labrousse, Lucien Goldmann y Pierre Vidal Naquet, entre otros (Soboul, 1969).

17

Las influencias althusserianas en Duby son manifiestas y explcitas en su trabajo Los tres

rdenes o lo imaginario del feudalismo, publicado en francs en el ao 1978.

9

tambin elementos que hacen a la esencia de la labor militante del

historiador y a su intervencin en las luchas de su tiempo. El reconocer que

la historia est configurada por las relaciones soci ales, por las formas de

propiedad (Vilar consideraba fundamental el estudio del derecho desde una

perspectiva materialista

18

), por la bsqueda permanente de hombres y

mujeres por garantizar su sustento y supervivencia, por las luchas entre las

clases por perpetuar la explotacin o por acabar con ella, por el cambio

continuo y permanente (la historia es, como dijimos, esencialmente dinmica)

no reviste un inters exclusivamente cientfico o acadmico; implica, a su

vez, la toma de partido por la posibilidad y la necesidad de llevar adelante la

lucha revolucionaria y transformadora en el presente. Enfrentado a las

encrucijadas de su tiempo, el historiador asume una posicin poltica y lo

hace tambin cuando ejerce su oficio, en el acto mismo de escribir la hist oria,

porque es la historia misma la que lo empuja a ello como un sino ineludible (y

Vilar fue consciente de ese compromiso y lo asumi y lo ejerci durante toda

su vida). La politicidad es, de esta forma, consustancial con la investigacin

histrica y la labor del historiador

19

. Y en este sentido, las implicancias

polticas de una concepcin objetivista de des-subjetivacin radical como la

althusseriana relegan la posibilidad y la potencialidad transformadora de

hombres y mujeres, de las clases, al papel de meros instrumentos de los

juegos de las estructuras, la poltica es desplazada entonces por la asptica

conceptualizcin de lo poltico y pierde su lugar como herramienta

fundamental para la liberacin del gnero humano. Debemos sealar que el

propio Althusser tom conciencia de esta situacin criticada por Vilar,

reconocindolo en numerosos artculos y elaborando una autocrtica acerca

de su desviacin teoricista plasmada en un breve libro publicado en 1974

titulado Elementos de autocrtica, en el que aceptaba los problemas que

contenan sus elaboraciones de los aos 60, no solamente en el plano

epistemolgico sino tambin en el poltico. Tambin revis los aspectos

reproductivistas y funcionalistas de algunas de sus concepciones, vinculadas

con este teoricismo alejado de la historia

20

.

Para finalizar y como conclusin, podemos afirmar que la crtica y la

propuesta de Vilar, mantienen actualmente, en el siglo XXI, una vigencia

asombrosa. La historia marxista en el sentido por l planteado contina

siendo una cuenta pendiente en la agenda de los historiadores que adscriben

al materialismo histrico, particularmente despus del colapso de los

llamados socialismos reales y del advenimiento de un furibundo ataque al

materialismo histrico en los aos finales del siglo XX. Releer a Vilar hoy,

reflexionar junto a l acerca del mtodo y el oficio del historiador, seguir su

ejemplo de compromiso poltico inclaudicable, son claves que sin duda

puedan ayudarnos para avanzar en esta imprescindible tarea irresuelta,

cuyas consecuencias no solamente ataen a la construccin de una

historiografa con slidos fundamentos cientficos, sino tambin al avance de

18

Vase su artculo Historia del derecho, historia total, en Vilar, P. (1983), pgs. 106-

137.

19

Althusser, como marxista convencido y consecuente, tambin era partidario de esta idea,

recordemos que consideraba a la filosofa como un arma para la revolucin. Althusser, L.

(1994). Su rescate del pensamiento filosfico y epistemolgico de Lenin tambin es

testimonio de esto.

20

Es lo que puede apreciarse en su artculo de revisin sobre la cuestin de los aparatos

ideolgicos de Estado publicado en el ao 1978.

10

las luchas polticas emancipatorias del presente. Vilar nos recuerda desde

cada una de sus pginas que esta labor no es para el historiador marxista

una eleccin, sino un deber y un compromiso cotidianos.

Bibliografa

* ALTHUSSER, Louis: Para leer El Capital. Siglo XXI Editores, Mxico, 1998.

La filosofa como arma de la Revolucin. Siglo XXI Editores, Mxico, 1994.

La Revolucin terica de Marx. Siglo XXI Editores, Mxico, 1988.

Nota sobre los aparatos ideolgicos de Estado (AIE), en: Nuevos escritos. La crisis del

movimiento comunista internacional frente a la teora marxista. Editorial Laia, Barcelona,

1978. Pgs. 83-105.

Elementos de autocrtica. Editorial Laia, Barcelona, 1975.

El porvenir es largo. Ediciones Destino, Buenos Aires, 1993.

* ANDERSON, Perry: Tras las huellas del materialismo histrico. Siglo XXI Editores,

Mxico, 1988.

Consideraciones sobre el marxismo occidental. Siglo XXI Editores, Mxico, 1987.

* ASTARITA, Carlos: La historia de la transicin del feudalismo al capitalismo en el marxismo

occidental, Buenos Aires, 2006, mimeo. 22 pgs.

* BONVECCHI, Alejandro: Althusser, estrategia del impostor. Ediciones Colihue, Buenos Aires, 1996.

* BURKE, Peter: La revolucin historiogrfica francesa. La Escuela de los Annales: 1929-

1989. Editorial Gedisa, Barcelona, 1999.

* CANZOS LPEZ, Miguel A.: Clases, intereses y actores sociales: un debate

posmarxista, en Revista espaola de investigaciones sociolgicas (REIS), N 46, Abril-

Junio, Madrid, 1989. Pgs. 81-101.

* DUBY, Georges: Los tres rdenes o lo imaginario del feudalismo. Editorial Taurus, Madrid,

1992.

* ESCARTIN ARILLA, Ana: Un testigo cercano. Los vnculos vitales entre Pierre Vilar y

Espaa, Primer Encuentro Hispanofrancs de Investigadores (APFUE/SHF): La cultura del

otro: espaol en Francia, francs en Espaa, Universidad de Sevilla, 29 de noviembre-2 de

diciembre de 2005. Edicin digital disponible en el link:

http://www.culturadelotro.us.es/actasehfi/pdf/3escartin.pdf , pgs. 462-467.

- Fontana, Josep: Pierre Vilar i la histria de Catalunya, en LAven, N 297, Barcelona,

diciembre 2004. Edicin digital disponible en el link:

http://www.revistasculturales.com/articulos/74/l -avenc/214/1/pierre-vilar-i-la-historia-de-

catalunya.html

La historia de los hombres. Editorial Crtica, Barcelona, 2001.

* HERMIDA REVILLA, Carlos: Pierre Vilar, historiador y maestro de historiadores, en:

Revista Historia y Comunicacin Social , Universidad Complutense, Madrid, 2006, 11. Pgs.

45-60.

* HINDESS, Barry y HIRST, Paul: Modos de produccin precapitalistas. Ediciones

Pennsula, Barcelona, 1979.

* HOBSBAWM, Eric, J.: Historia del siglo XX. 1914-1991. Editorial Crtica, Barcelona, 1995.

* JAMESON, Fredric: Ensayos sobre el posmodernismo. Ediciones Imago Mundi, Coleccin

El cielo por asalto, Buenos Aires, 1991.

* LUNA, Pablo: Itinerario de un historiador: Pensar histricamente de Pierre Vilar, en:

Revista Frontera de la Historia, Volumen 6, Bogot, 2001. Pgs. 203-216.

Pierre Vilar (1906-2003): una obra de historiador, en: Investigaciones sociales, ao IX N

14, Lima, 2005.

* MAURICE, Jacques: Pierre Vilar (1906-2003), en: XI Boletn de la Asociacin

internacional de hispanistas, Boletn de la Asociacin Internacional de Hispanistas, 11/04.

Soria: AIH, Fundacin Duques de Soria. 2005. Pgs. 49-50. Edicin digital disponible en el

link:

http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/vilar.pdf

* PETRUCCELLI, Ariel: Ensayo sobre la teora marxista de la historia. Ediciones El cielo por

asalto, Buenos Aires, 1998.

11

* SOBOUL, Albert: El movimiento interno de las estructuras, en: Labrousse, Ernest (et al.):

Las estructuras y los hombres. Editorial Ariel, Barcelona, 1969. Pgs. 115-130.

La Francia de Napolen. Editorial Crtica, Barcelona, 1993.

* VILAR, Pierre: Economa, Derecho, Historia. Editorial Ariel, Barcelona, 1983.

Sobre 1936 y otros escritos. Ediciones V.O.S.A., Madrid, 1987. Artculos: Marx ante la

historia de Espaa, pgs. 41-55 y Palabras de presentacin de la primera edicin en

castellano de las Obras de Stalin, pgs. 55-60.

Pensar histricamente. Editorial Crtica, Barcelona, 2004-A.

Memoria, historia e historiadores. Universidad de Granada/Universidad de Valencia,

Granada, 2004-B.

Iniciacin al vocabulario del anlisis histrico. Ediciones Altaya, Madrid, 1999.

También podría gustarte

- Ficha 1 NORMAS DE CONVIVENCIADocumento2 páginasFicha 1 NORMAS DE CONVIVENCIALUCILA PASCUAL NINA67% (6)

- Amaz RutIDocumento431 páginasAmaz RutIgabriela MayhuaAún no hay calificaciones

- Manual Medición de Peso y TallaDocumento10 páginasManual Medición de Peso y TallaLu Palacios Feltes93% (28)

- Los Albores de La HistoriaDocumento77 páginasLos Albores de La Historialopez14Aún no hay calificaciones

- Leyes de MendelDocumento12 páginasLeyes de MendelAndrés RamírezAún no hay calificaciones

- Ejemplo Izaje de Carga - MATRIZ de IPERDocumento1 páginaEjemplo Izaje de Carga - MATRIZ de IPERRomel Diaz100% (1)

- Boron Atilio - Imperio e Imperialismo PDFDocumento168 páginasBoron Atilio - Imperio e Imperialismo PDFMaki65100% (2)

- Vidal Naquet - Los Asesinos de La MemoriaDocumento109 páginasVidal Naquet - Los Asesinos de La MemoriaGabriel Entwistle100% (1)

- Guerrilleros en El Penal de Oblatos PDFDocumento16 páginasGuerrilleros en El Penal de Oblatos PDFlopez14Aún no hay calificaciones

- Caucho SBRDocumento16 páginasCaucho SBRRudy Mamani CuellarAún no hay calificaciones

- Eric Wolf Los CampesinosDocumento80 páginasEric Wolf Los CampesinosLux GmtAún no hay calificaciones

- Néstor Kohan - Nuestro Marx PDFDocumento463 páginasNéstor Kohan - Nuestro Marx PDFVinícius LugeAún no hay calificaciones

- El Nacimiento de La Historia - Francois ChateletDocumento12 páginasEl Nacimiento de La Historia - Francois ChateletNicolás Matthew Fisher CoppingAún no hay calificaciones

- Cuadernos Historia 16, #067 - La Dictadura de Primo de RiveraDocumento32 páginasCuadernos Historia 16, #067 - La Dictadura de Primo de Riveracascarrabia1Aún no hay calificaciones

- Las desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)De EverandLas desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)Aún no hay calificaciones

- Nathan WachtelDocumento11 páginasNathan WachtelhistoriografiaAún no hay calificaciones

- Teoría de La Reciprocidad - Tomo 1 - Dominique TempléDocumento213 páginasTeoría de La Reciprocidad - Tomo 1 - Dominique TempléEzequielGarmin100% (2)

- Parkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)Documento50 páginasParkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)andresote33Aún no hay calificaciones

- La Renovación de La Historiografía Contemporánea - ArosteguiDocumento6 páginasLa Renovación de La Historiografía Contemporánea - ArosteguiMatías Córdoba100% (3)

- Traverso Enzo - Marx, La Historia y Los Historiadores - Una Relacion A Reiventar PDFDocumento14 páginasTraverso Enzo - Marx, La Historia y Los Historiadores - Una Relacion A Reiventar PDFrevoltosodeamerica100% (1)

- Huarochiri Guaman Poma Frank SalomonDocumento16 páginasHuarochiri Guaman Poma Frank SalomonDenis RicaldiAún no hay calificaciones

- Filosofia Praxis y Socialismo PDFDocumento131 páginasFilosofia Praxis y Socialismo PDFBenedito Ferreira100% (4)

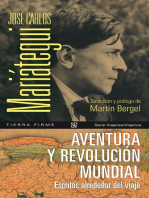

- Aventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeDe EverandAventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeAún no hay calificaciones

- Antropología y desarrollo: Discurso, prácticas y actoresDe EverandAntropología y desarrollo: Discurso, prácticas y actoresAún no hay calificaciones

- Los Annales y La Construcción de La Historia SocialDocumento11 páginasLos Annales y La Construcción de La Historia SocialMarcelo SAGAún no hay calificaciones

- "Los Manuscritos de 1844 de Marx en Mi Vida y en Mi Obra": Adolfo Sánchez VázquezDocumento16 páginas"Los Manuscritos de 1844 de Marx en Mi Vida y en Mi Obra": Adolfo Sánchez VázquezLuis HernandezAún no hay calificaciones

- Franklin Pease - La Visión Del Perú, La HistoriografìaDocumento36 páginasFranklin Pease - La Visión Del Perú, La HistoriografìaVictor100% (1)

- La Revolucion Rusa - Marc FerroDocumento32 páginasLa Revolucion Rusa - Marc FerroIrene RillaAún no hay calificaciones

- Ruralidades, Cultura Laboral y Feminismos en El Sureste de MéxicoDocumento439 páginasRuralidades, Cultura Laboral y Feminismos en El Sureste de MéxicoEmanuel Gómez MartínezAún no hay calificaciones

- Castro-Gómez. El Lado Oscuro de La Época ClásicaDocumento18 páginasCastro-Gómez. El Lado Oscuro de La Época ClásicamjohannakAún no hay calificaciones

- Reflexiones Sobre El Oficio de HistoriadorDocumento26 páginasReflexiones Sobre El Oficio de HistoriadorRobPAún no hay calificaciones

- Los Nomos Del Alto y Bajo EgiptoDocumento14 páginasLos Nomos Del Alto y Bajo EgiptoRosa CambiasoAún no hay calificaciones

- Clifford Geertz - Historia y Antropología (Versión Legible) (Deleted)Documento15 páginasClifford Geertz - Historia y Antropología (Versión Legible) (Deleted)Alexandra Roldán TobónAún no hay calificaciones

- Soboul - La Historiografía Clásica de La Revolución FrancesaDocumento15 páginasSoboul - La Historiografía Clásica de La Revolución FrancesaHCUNLPam100% (1)

- VILAR La Transicion Del Feudalismo Al Capitalismo PDFDocumento9 páginasVILAR La Transicion Del Feudalismo Al Capitalismo PDFISSACG74Aún no hay calificaciones

- J. H. Parry - El Descubrimiento Del MarDocumento5 páginasJ. H. Parry - El Descubrimiento Del MarLaureano Juarez67% (3)

- Banks, Leite - Acerca de Las Posibilidades de Aplicar PiagetDocumento14 páginasBanks, Leite - Acerca de Las Posibilidades de Aplicar PiagetCeferino Dominguez100% (1)

- Le Goff Jacques - La Ciudad Como Agente de CivilizacionDocumento19 páginasLe Goff Jacques - La Ciudad Como Agente de CivilizacionSergio AngeliAún no hay calificaciones

- El Moderno Sistema Mundial. WallersteinDocumento47 páginasEl Moderno Sistema Mundial. WallersteinPau Camher100% (2)

- SustentodelhombreDocumento206 páginasSustentodelhombrerexcommunisAún no hay calificaciones

- Si Muero en Zona de CombateDocumento66 páginasSi Muero en Zona de CombateMarcos Adan Mendoza MatosAún no hay calificaciones

- La Esclavitud Africana Herbert KleinDocumento34 páginasLa Esclavitud Africana Herbert KleinUkeruAún no hay calificaciones

- 1.1.c.laudan, L - El Progreso y Sus ProblemasDocumento18 páginas1.1.c.laudan, L - El Progreso y Sus ProblemasSalieri2001Aún no hay calificaciones

- La Inconstante Geografía Del CapitalismoDocumento75 páginasLa Inconstante Geografía Del CapitalismoGauri RivasAún no hay calificaciones

- Tomo1 PutumayoDocumento258 páginasTomo1 PutumayoSerge OretobAún no hay calificaciones

- La Fabricación en Serie de TradicionesDocumento26 páginasLa Fabricación en Serie de TradicionesJomar Alexander Mendez Gil100% (2)

- Marsal, Juan - La Sociologia en Argentina - SeleccionDocumento27 páginasMarsal, Juan - La Sociologia en Argentina - SeleccionKarina Kalpschtrej100% (1)

- SPENCE - en Busca de La China Moderna (Pp. 417-427)Documento13 páginasSPENCE - en Busca de La China Moderna (Pp. 417-427)Lucía BelmesAún no hay calificaciones

- 02 Diccionario Razonado Del Occidente MedievalDocumento22 páginas02 Diccionario Razonado Del Occidente MedievalCarlos Alberto López33% (3)

- Fernández Buey Francisco-Para Leer El Manifiesto Comunista-Memoria 113Documento6 páginasFernández Buey Francisco-Para Leer El Manifiesto Comunista-Memoria 113ernestopmodel100% (1)

- Braudel F Bebidas y Excitantes 1979 Ed Alianza 1994Documento33 páginasBraudel F Bebidas y Excitantes 1979 Ed Alianza 1994salvafitoAún no hay calificaciones

- Di Filippo Josefina - La Sociedad Como Representacin - Cap1 Al 3Documento58 páginasDi Filippo Josefina - La Sociedad Como Representacin - Cap1 Al 3TesalianowAún no hay calificaciones

- Las Duraciones en El Análisis HistóricoDocumento15 páginasLas Duraciones en El Análisis HistóricoMarcosToreroSoraluzAún no hay calificaciones

- La Teoría Sociológica, Su Naturaleza y Su Desarrollo, de Nicholas TimasheffDocumento8 páginasLa Teoría Sociológica, Su Naturaleza y Su Desarrollo, de Nicholas TimasheffAng13laAún no hay calificaciones

- Irazusta, Julio. Vida Politica de Juan Manuel de Rosas A Traves de Su Correspondencia. (1793-1830) - 1953 - Capítulo XIIDocumento11 páginasIrazusta, Julio. Vida Politica de Juan Manuel de Rosas A Traves de Su Correspondencia. (1793-1830) - 1953 - Capítulo XIIBibliotecarioAún no hay calificaciones

- Fals Borda - ¿Es Posible Una Sociología de La Liberación¿Documento12 páginasFals Borda - ¿Es Posible Una Sociología de La Liberación¿pazca100% (2)

- Oxchuc, ChiapasDocumento32 páginasOxchuc, ChiapasMA MGAún no hay calificaciones

- Harris - Vacas Cerdos Guerras y BrujasDocumento24 páginasHarris - Vacas Cerdos Guerras y BrujasCarina Perticone100% (2)

- Historia de Europa - PirenneDocumento18 páginasHistoria de Europa - PirenneMarcelo Gutiérrez100% (1)

- La Ciencia Historica en La Era de Los ExtremosDocumento7 páginasLa Ciencia Historica en La Era de Los ExtremosJorge Moya CAún no hay calificaciones

- La compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820De EverandLa compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820Aún no hay calificaciones

- Marx vfr45Documento16 páginasMarx vfr45Jose PerezAún no hay calificaciones

- MarxDocumento14 páginasMarxmartinsotomendozaAún no hay calificaciones

- Dosse - Historia Del EstructuralismoDocumento16 páginasDosse - Historia Del EstructuralismoBelen BenitezAún no hay calificaciones

- Transformaciones Historiograficas Posmodernas Mariana VerstraeteDocumento15 páginasTransformaciones Historiograficas Posmodernas Mariana VerstraeteMaría Alejandra Figueroa AmorettiAún no hay calificaciones

- Marx La Historia y Los Historiadores Una Relación para ReinventarDocumento18 páginasMarx La Historia y Los Historiadores Una Relación para ReinventarRamón VázquezAún no hay calificaciones

- ACCION COLECTIVA Vida Cotidiana y Democracia MelucciDocumento77 páginasACCION COLECTIVA Vida Cotidiana y Democracia Meluccilaojera100% (1)

- Protomedicato y Sus Aplicaciones Sanitarias en México (Siglos XVI-XIX)Documento8 páginasProtomedicato y Sus Aplicaciones Sanitarias en México (Siglos XVI-XIX)lopez14Aún no hay calificaciones

- Zapatismo PDFDocumento288 páginasZapatismo PDFmegantylorAún no hay calificaciones

- Gazzaniga Michael S - El Cerebro Social PDFDocumento287 páginasGazzaniga Michael S - El Cerebro Social PDFDamaso Carrillo100% (6)

- El Cerebro Social PDFDocumento287 páginasEl Cerebro Social PDFlopez14100% (3)

- Neoplatismo de GadamerDocumento16 páginasNeoplatismo de Gadamerlopez14Aún no hay calificaciones

- Textos Historia RegionalDocumento8 páginasTextos Historia Regionallopez14Aún no hay calificaciones

- Nueva Gramatica de La Lengua EspañolaDocumento19 páginasNueva Gramatica de La Lengua Españolalopez14Aún no hay calificaciones

- PARADIGMADocumento3 páginasPARADIGMAJocelin RHAún no hay calificaciones

- ARMASDocumento17 páginasARMASDeyner Ayay AlvaAún no hay calificaciones

- Informe 6Documento15 páginasInforme 6Tube games molopolopolopoAún no hay calificaciones

- 61 EspDocumento11 páginas61 EspSofia PiñónAún no hay calificaciones

- Diseño de Compensadores Adelanto-111Documento9 páginasDiseño de Compensadores Adelanto-111Emerson KleemAún no hay calificaciones

- R410a Refrigerante - Ficha Tecnica PDFDocumento4 páginasR410a Refrigerante - Ficha Tecnica PDFJulioAriasAún no hay calificaciones

- Capítulo 3 LOCALIZACIÓN y TAMAÑODocumento12 páginasCapítulo 3 LOCALIZACIÓN y TAMAÑOロサ カルメンAún no hay calificaciones

- Módulo de Ppp-Vinculación-AprobadoDocumento93 páginasMódulo de Ppp-Vinculación-AprobadoDaniel LutualaAún no hay calificaciones

- VPTS-OrC 07 Infome Tecnico, Saquiha, San Juan Chamelco A. V.Documento10 páginasVPTS-OrC 07 Infome Tecnico, Saquiha, San Juan Chamelco A. V.jaimefrainAún no hay calificaciones

- Taller Asistente Juridico TematicaDocumento4 páginasTaller Asistente Juridico TematicaAdan ReyAún no hay calificaciones

- Plan de Seguridad y Salud General (1) - Miguel AngelDocumento67 páginasPlan de Seguridad y Salud General (1) - Miguel AngelLUZ CANELA TINAJEROS MENDOZAAún no hay calificaciones

- Paises Desarrollados y SubdesarrolladosDocumento3 páginasPaises Desarrollados y SubdesarrolladosRichard Medina100% (2)

- Guia Sony Nex C3Documento171 páginasGuia Sony Nex C3javialonAún no hay calificaciones

- FS, Novolac UV ENG 05Documento11 páginasFS, Novolac UV ENG 05Javier RealAún no hay calificaciones

- Ingenieria Produccion IndustrialDocumento5 páginasIngenieria Produccion Industrialfelix cardenasAún no hay calificaciones

- 02 Gabriele2 CapsulaAfiche Luba LukovaDocumento10 páginas02 Gabriele2 CapsulaAfiche Luba LukovaMartina JaninAún no hay calificaciones

- Quién Es Un Líder - PPT-1Documento21 páginasQuién Es Un Líder - PPT-1Sjm AnticorrupciónAún no hay calificaciones

- Miller, J. A. Intervención. en Estudios de PsicosomáticaDocumento5 páginasMiller, J. A. Intervención. en Estudios de PsicosomáticaClaudia Judith FrancisAún no hay calificaciones

- ACTIVIDAD 3. Lourdes RodriguezDocumento6 páginasACTIVIDAD 3. Lourdes Rodriguezlourdeselvirar100% (1)

- DPCC 3° y 4° - SEMANA 18 Act 11 Y 2Documento7 páginasDPCC 3° y 4° - SEMANA 18 Act 11 Y 2ROSAURA GORDILLO TORRESAún no hay calificaciones

- Blair TrujilloDocumento28 páginasBlair TrujilloCami FigueroaAún no hay calificaciones

- InformeDocumento3 páginasInformeEdison Jordy Ruiz RamosAún no hay calificaciones

- Masculinidad Antonio PignatielloDocumento33 páginasMasculinidad Antonio PignatielloJose Luis Colmenares ZambranoAún no hay calificaciones

- Caminos II RENDIMIENTO DE MAQUINARIASDocumento23 páginasCaminos II RENDIMIENTO DE MAQUINARIASErk JacksonAún no hay calificaciones

- Ficha Tecnica (CAL-TC34)Documento1 páginaFicha Tecnica (CAL-TC34)Eduin MontañezAún no hay calificaciones