Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

MPPC

MPPC

Cargado por

Ivonne Marin0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas81 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas81 páginasMPPC

MPPC

Cargado por

Ivonne MarinCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

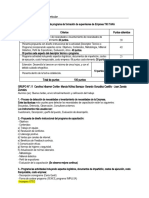

Está en la página 1de 81

COPSICO COPSICO COPSICO

Colectivo Psicosocial Colombiano

diakonia

GENTE QUE CAMBIA EL MUNDO

Apoya:

CRDITOS

Coordinacin General

Hada Luz Garca Mndez

Yeiny Carolina Torres Bocachica

Autoras COPSICO

Hada Luz Garca Mndez (Psicloga)

Yeiny Carolina Torres Bocachica (Psicloga)

Colaboradora

ngela Tapias

Correccin de textos

Julin Mauricio Carreo Neira

jumacane@gmail.com

Fotografas

Colectivo Psicosocial Colombiano - COPSICO

Diseo, diagramacin, ilustracin e impresin

David Rojas R

ARK Digital

Corporacin Colectivo Psicosocial Colombiano Accin Psicosocial Transformadora - COPSICO

Cr. 18 No. 36 - 63 Of. 202

Telfonos :316 867 1128 - 312 452 9611

E-mail: direccion@copsico.org

Pgina Web: www.copsico.org

Bogot - Colombia

Diciembre 2013

COPSICO COPSICO COPSICO

Colectivo Psicosocial Colombiano

diakonia

GENTE QUE CAMBIA EL MUNDO

El Colecvo Psicosocial Colombiano COPSICO autoriza la reproduccin parcial o total de los textos que

aqu se publican con nes pedaggicos, trabajos sociales y/o comunitarios, siempre y cuando se

reconozcan la autora y crditos.

AGRADECIMIENTOS

Dedicado a las vctimas y sus sueos.

Porque sus bsquedas trascienden la individualidad y se transforman

en acciones colectivas.

A las comunidades que hemos acompaado en diferentes lugares de

nuestro pas e inspiraron en nosotras esta propuesta que esperamos

sea alimentada, implementada y utilizada para contribuir a la

bsqueda de un pas en donde se reconozca el dao psicosocial y se

construya una verdadera reparacin.

Al Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado

MOVICE y a las vctimas que se han agrupado para ser semilla y sol

contra la impunidad.

A la Corporacin Jurdica Libertad - CJL y la comunidad de la Vereda

La Esperanza en el Carmen de Viboral, Antioquia, por la conanza

depositada al permitirnos apoyar su proceso de exigencia de

derechos, a travs de la realizacin del peritaje psicosocial a nivel

colectivo, para dar cuenta de los daos generados como

consecuencia de las 16 desapariciones forzadas de sus seres

queridos. Por ser ejemplo de resistencia y dignidad en estos 17 aos

de caminar contra la impunidad. A ustedes nuestro afecto y

admiracin.

A la doctora ngela Tapias, quien con su experticia y sensibilidad

frente a la realidad de las vctimas de la violencia sociopoltica, decidi

acompaarnos en este camino de sueos y construccin, con

paciencia, asertividad y rigurosidad.

A nuestras familias por comprender nuestras apuestas. A Vladimir y

Julin quienes con su amor y complicidad han fortalecido los caminos

emprendidos. A Federico, Violeta, Silvana y Semilla por transformar

nuestras vidas con su presencia e inocencia y por ser el motor que nos

incentiva a la construccin de un nuevo amanecer.

CONTENIDO

PRESENTACIN

CAPITULO I

COLECTIVO PSICOSOCIAL COLOMBIANO

COPSICO

Presentacin COPSICO

Misin y Visin

Ejes de trabajo

Recorrido psicosocial desde el nacimiento de COPSICO

CAPTUILO II

PSICOLOGA JURDICA Y FORENSE EN CONTEXTOS

DE VIOLENCIA SOCIOPOLTICA

Psicologa Jurdica

Psicologa Forense y victimizacin

Vctima y victimologa

Implicaciones de la violencia sociopoltica

Dao

Dao psicolgico y psicosocial

Peritajes psicosociales colectivos

Peritajes psicosociales individuales Vs. colectivos

CAPITULO III

METODOLOGA PARA PERITAJES PSICOSOCIALES A

NIVEL COLECTIVO EN VCTIMAS VIOLENCIA

SOCIOPOLTICA

Justicacin

Antecedentes (motivaciones)

Construccin de la Metodologa de peritajes psicosociales

a nivel colectivo en vctimas de violencia sociopoltica

Metodologa para peritajes psicosociales a nivel colectivo

en vctimas de violencia sociopoltica

Del perito y el equipo de trabajo

9

9

11

13

21

22

25

29

31

34

39

41

44

46

47

49

53

Encuadre

Organizacin acompaante de la comunidad

vctima de violencia sociopoltica

Comunidad u organizacin de vctimas

Lderes/as comunitarios/a o representes de la

comunidad

Comunidad en pleno

Factores a evaluar y manifestaciones

psicolgicas y psicosociales

Factores a evaluar en delitos violencia

sociopoltica

Manifestaciones comunes que se pueden encontrar

en la mayora de delitos con caractersticas de

violencia sociopoltica

Manifestaciones particulares que se pueden

encontrar en a cada uno de los delitos con

caractersticas de violencia sociopoltica

Evaluacin

A nivel colectivo

A nivel grupal

Expresiones artsticas

Grupos focales

Instrumentos de evaluacin psicolgica

A nivel individual

Entrevistas

Instrumentos de evaluacin psicolgica

Posibilidades de instrumentos psicolgicos

Sistematizacin y elaboracin de informe

pericial

Transcripciones

Categorizacin

Calicacin e interpretacin de instrumentos de

evaluacin psicolgica

Triangulacin de fuentes

Redaccin de informe pericial borrador

Devolucin de resultados a la comunidad

Informe pericial Final

REFERENCIAS

.

54

55

56

57

58

60

60

61

61

61

61

63

64

64

64

66

67

68

68

69

69

69

69

70

70

70

71

PRESENTACIN

Esta publicacin es el resultado de un ao y medio de trabajo del

Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO que reeja una apuesta

por la lucha contra la impunidad, tendiente a fortalecer a las vctimas y

avanzar en la exigencia de sus derechos. Al mismo tiempo, es el resultado

de la suma de experiencias individuales de las autoras en el

acompaamiento a comunidades y personas vctimas de la violencia

sociopoltica, lo que les ha permitido la construccin de lecturas

contextualizadas para producir herramientas que faciliten el acceso a la

justicia en el marco de violaciones sistemticas de los derechos

humanos.

La Metodologa para peritajes psicosociales a nivel colectivo en

vctimas de violencia sociopoltica, tiene sus orgenes en la propuesta de

investigacin de la Maestra en Psicologa Jurdica de las autoras Garca

y Torres (2013), quienes desde su experiencia en el trabajo con vctimas y

derechos humanos, reconocieron la necesidad de dimensionar el dao

psicosocial a nivel colectivo como consecuencia de la dinmica que el

conicto armado ha tenido en Colombia, conicto que ha afectado de

manera negat i va a comuni dades campesi nas, i nd genas,

afrodescendientes y mestizas, as como a comunidades organizadas o

grupos de personas que comparten ideales sociales y polticos y, en

general, a diversos sectores populares.

Posteriormente, con el nacimiento del Colectivo Psicosocial

Colombiano COPSICO, en julio de 2012, organizacin que realiza un

trabajo psicosocial comprometido con las vctimas de la violencia

sociopoltica en Colombia, se adopt la investigacin, para su continuidad

y desarrollo, as como para su implementacin, en un caso que cursa

ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este caso es

litigado por la Corporacin Jurdica Libertad CJL, quienes solicitaron a

COPSICO, en febrero de 2013, realizar un peritaje a nivel colectivo, para

dar cuenta de los daos psicosociales generados como consecuencia

de 16 desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza, municipio

Carmen de Viboral, Antioquia, perpetradas entre junio y diciembre de

1996.

Esta metodologa pretende ser un aporte, en primer lugar, a las

vctimas de la violencia sociopoltica en Colombia, a travs del uso que

lo/as profesionales competentes hagan de la misma, as como un aporte

a la Psicologa Jurdica y Forense tendiente a contribuir a los esfuerzos

que profesionales independientes, organizaciones defensoras de

derechos humanos e instituciones del Estado, realizan para lograr que

las vctimas sean reparadas proporcionalmente a los daos y desde las

dimensiones afectadas.

Queda a disposicin de las vctimas y sus representantes

jurdicos, de la comunidad acadmica, de las instituciones del Estado

encargadas de la justicia y de la sociedad en general, tanto la

Metodologa para peritajes psicosociales a nivel colectivo en vctimas

de violencia sociopoltica, como todo un acervo terico y cientco que

ilustra acerca de los peritajes psicolgicos y psicosociales presentes en

esta publicacin.

Colectivo Psicosocial Colombiano - COPSICO

CAPTULO

1

COLECTIVO PSICOSOCIAL COLOMBIANO COPSICO

COLECTIVO PSICOSOCIAL COLOMBIANO COPSICO

PRESENTACIN COPSICO

El Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO, es una organizacin

comprometida con el desarrollo de un trabajo psicosocial coherente con

la realidad colombiana, la cual se caracteriza por la violencia

sociopoltica. En este sentido, COPSICO realiza una labor psicosocial

especializada, acorde con las necesidades de las vctimas y sus

familiares, as como de las organizaciones acompaantes y

funcionario/as encargado/as de la atencin a las vctimas. COPSICO

desarrolla su trabajo desde una perspectiva de derechos y basada en

un enfoque diferencial, conducente a generar una mirada distinta,

segn el grupo etario, la etnia, el gnero, la cultura y las costumbres,

promoviendo la salud, el bienestar emocional y el fortalecimiento de las

dinmicas organizativas para la exigencia de derechos.

MISIN Y VISIN

Misin

El Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO, est comprometido

con el desarrollo de un trabajo psicosocial integral, que responda a las

necesidades de la realidad colombiana, desde un enfoque diferencial y

de derechos. Pone al servicio de la sociedad el conocimiento para

generar procesos de transformacin a nivel individual, familiar,

comunitario y social.

Colectivo Psicosocial Colombiano

9

El Colectivo Psicosocial Colombiano - COPSICO, ser reconocido a

nivel nacional e internacional por realizar un trabajo psicosocial integral,

aportando elementos cientcos al desarrollo de la psicologa y

promoviendo el bienestar emocional a partir de la documentacin e

investigacin de los fenmenos sociales caractersticos de la realidad

Colombia.

Visin

10

EJES DE TRABAJO

Psicojurdico: el eje psicojurdico implica todas aquellas acciones

psicosociales que se desarrollan en el marco de procesos jurdicos y

judiciales.

Peritajes Psicosociales: con herramientas de la psicologa

forense se valora y evala de manera individual, familiar y

colectivamente a vctimas de violencia sociopoltica, para dar cuenta de

los daos psicolgicos y psicosociales generados por la violacin de

sus derechos, aportando con bases cientcas a los procesos de

exigencia de reparacin integral.

Acompaamiento en espacios con implicaciones jurdicas y

judiciales: implica acompaar de manera integral a vctimas, sus

familiares, testigos o litigantes en el proceso jurdico, ante diferentes

instancias nacionales e internacionales, brindado herramientas

psicosociales para disminuir las tensiones presentes en estos

contextos.

Informes periciales de refutacin o contra-peritajes: COPSICO

analiza de manera integral informes psicolgicos presentados por

peritos psiclogos, para ofrecer argumentos cientcos que fortalezcan

un anlisis sobre los contenidos de dichos informes, las pruebas

aplicadas, su congruencia y su pertinencia.

Formacin psicosocial: espacios que implican el intercambio de

conocimientos y experiencias psicosociales.

Promotores y promotoras psicosociales: se ofrece un proceso de

formacin que implica el intercambio de saberes psicosociales, tanto

con vctimas de la violencia sociopoltica, como con personas que

trabajan con ellas, para nutrir conocimientos que puedan aplicarse y

multiplicarse fortaleciendo procesos organizativos.

Colectivo Psicosocial Colombiano

11

Cuidado emocional y fortalecimiento organizativo: consiste en

espacios para generar reexiones, adquirir herramientas y poner en

marcha comportamientos frente al cuidado y respeto de s mismo/as, de

los dems y del entorno, de cara a potencializar los factores que afectan

el propio desarrollo y bienestar emocional. De esta manera, se pretende

fortalecer los espacios organizativos de personas, promoviendo las

apuestas y dinmicas colectivas, como forma de transformacin social.

COPSICO tiene una mirada holstica del ser humano, implementa el

uso de terapias alternativas como esencias orales, digito puntura,

masajes de armonizacin emocional, tcnicas de respiracin

consciente y de relajacin, rituales con elementos simblicos, entre

otros.

Psicoteraputico: consiste en el desarrollo de procesos que se llevan a

cabo a nivel individual o familiar, con personas que eventualmente

necesitan apoyo psicolgico, contribuyendo a su bienestar emocional.

Investigacin: desde este eje se apuesta a la consolidacin de

conocimiento y transmisin de experiencias que sean resultado de la

documentacin e investigacin de los fenmenos de la salud mental y

bienestar emocional asociados a los hechos de violencia sociopoltica.

12

Capacitaciones a profesionales y/o funcionario/as y funcionarios

pblicos que atienden a vctimas: espacios que aportan a la

sensibilizacin y apropiacin de herramientas prcticas y tericas para

una ptima atencin a vctimas del conicto armado en Colombia

Actualizaciones psicosociales: espacios que se generan para

reexionar sobre temas psicosociales como leyes, acontecimientos

coyunturales que implican una lectura psicosocial, entre otros.

RECORRIDO PSICOSOCIAL DESDE EL NACIMIENTO DE

COPSICO

El Colectivo Psicosocial Colombiano COPSICO, nace en julio de 2012

como respuesta a un contexto de violencia sociopoltica, en el que son

pocas las organizaciones de acompaamiento psicosocial que trabajan

en torno a la problemtica de la salud mental de las vctimas y de la

sociedad en general. En este sentido, nace para sumarse a los

esfuerzos que otros y otras han emprendido aos atrs y an

mantienen.

COPSICO nace en un momento de crisis econmica mundial y,

en consecuencia, de debilitamiento de la cooperacin internacional

hacia la sociedad civil en nuestro pas. En los ltimos aos, se evidenci

un redireccionamiento de la cooperacin de Estado a Estado, lo que ha

implicado la reexin sobre las formas alternativas de nanciacin,

dentro de las cuales se ha optado por la prestacin de servicios

profesionales ante organizaciones no gubernamentales defensoras de

derechos humanos, organizaciones de vctimas, movimientos sociales

e instituciones estatales.

Por la experiencia en el trabajo con vctimas de la violencia

sociopoltica y la formacin acadmica en Psicologa Jurdica de las

fundadoras de COPSICO, la organizacin se orienta fuertemente a

desarrollar un trabajo psicojurdico, el cual hace parte de uno de los

cinco ejes.

Colectivo Psicosocial Colombiano

13

Actualmente, se acompaan procesos de vctimas de la violencia

sociopoltica en los departamentos de Santander (Bucaramanga) y

Meta (Villavicencio y Granada), y acciones ms puntuales que se

realizan en Valle del Cauca (Cali), Antioquia (Vereda La Esperanza,

municipio Carmen de Viboral), Meta (Pto. Gaitn), Boyac (Tunja) y

Cundinamarca (Bogot).

A continuacin se presenta brevemente las acciones y

acompaamientos psicosociales realizadas durante el transcurrir de

casi un ao y medio de trabajo.

Eje psicojurdico

El desarrollo de las actividades enmarcadas en este eje, han

estado centradas en la realizacin de peritajes a nivel colectivo, familiar

e individual. De igual manera, en el acompaamiento psicojurdico a

vctimas ante espacios judiciales como audiencias pblicas, entrega de

restos mortales y en la asesora a abogados y abogadas acerca de la

importancia de la atencin psicosocial a las vctimas en contextos

judiciales, as como de los peritajes como pruebas en los procesos

judiciales.

Peritajes psicosociales:

Peritaje de daos psicosociales a nivel colectivo: Informe de

evaluacin forense de daos psicosociales a nivel colectivo

generados en familiares de personas detenidas desaparecidas

de la Vereda La Esperanza, Carmen de Viboral Antioquia, en

hechos ocurridos en 1996. Esta evaluacin fue solicitada por la

Corporacin Jurdica Libertad CJL, para presentarla ante la

Comisin Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.

14

Peritaje familiar: Peritaje familiar de daos psicosociales a la familia

Daz Mansilla como consecuencia de la desaparicin forzada del

dirigente poltico de la Unin Patritica, Miguel ngel Daz Martnez.

Esta evaluacin fue solicitada por el representante jurdico de la familia

y se enmarca en las acciones jurdicas que adelanta el abogado a nivel

interno y ante la CIDH.

Peritajes individuales: Evaluacin del dao psicosocial en dos

mujeres vctimas de violencia sexual y tortura en el marco de una

ejecucin extrajudicial y Peritaje psicolgico y psicosocial de una

vctima de judicializacin. Los dos peritajes fueron solicitados por la

Fundacin Comit de Solidaridad con los Presos Polticos - FCSPP.

Acompaamiento a vctimas en audiencias pbicas:

Juicio tico y Poltico en Puerto Gaitn- Audiencia Petrolera.

Audiencia Pblica en el Congreso y encuentro nacional de

victimas de detenciones arbitrarias, persecucin judicial y

criminalizacin de la protesta social.

Acompaamiento a vctimas en entrega de restos mortales:

Preparacin emocional en el Meta, a familiares que recibieron por

parte de la Fiscala General de la Nacin los restos mortales de

sus seres queridos quienes haban sido desparecidas

forzadamente y posteriormente identicadas.

Preparacin emocional a familiares, que se enfrentarn ante diligencias

de exhumaciones:

Preparacin emocional en Santander a familiares de personas

desaparecidas forzadamente para tienen la expectativa de

participar en diligencia de exhumacin, a partir de la noticacin

de la Fiscala.

Colectivo Psicosocial Colombiano

15

Eje formacin psicosocial

Se comprende la importancia de la formacin en herramientas

psicosociales para el acompaamiento a vctimas y para la elaboracin

de procesos emocionales en el marco de prdidas. En este sentido, el

programa de formacin est dirigido hacia diferentes acciones:

f ormaci n psi cosoci al a v ct i mas, f ormaci n psi cosoci al a

organizaciones, profesionales o equipos acompaantes, y formacin a

funcionario/as que en el marco jurdico colombiano son los responsables

de la implementacin de polticas pblicas para la satisfaccin de

derechos de las vctimas.

Procesos de formacin con familiares vctimas de desaparicin forzada:

Formacin a familiares organizados en el Movimiento Nacional

de Vctimas de Crmenes de Estado MOVICE.

Proceso de formacin con familiares de personas enterradas sin identicar.

Formacin a familiares de personas enterradas en los cementerios

del Meta como NN's o personas sin identicar, acompaados por el

Colectivo Sociojurdico Orlando Fals Borda.

Proceso de formacin con mujeres:

Formacin psicosocial a mujeres familiares de personas

desaparecidas, acompaadas por la Asociacin de Familiares de

Detenidos Desaparecidos, ASFADDES, Santander.

Elaboracin de propuestas para diplomados:

Presentacin de una propuesta temtica ante la Universidad de

los Llanos para un diplomado en Salud Mental y Acciones

Psicosociales para la Atencin a Vctimas del Conicto Armado en

Colombia.

16

Eje cuidado emocional y fortalecimiento organizativo

Partiendo del reconocimiento de las implicaciones que tiene en las

personas, el trabajo por la defensa de los derechos humanos, en un

contexto de violencia sociopoltica como el colombiano, se dise una

metodologa orientada a brindar en los equipos de trabajo reexiones

sobre su quehacer, el papel del colectivo y de las personas, para

dimensionar el cuidado del s mismo/a y de las personas que les

rodean. Desde la perspectiva psicosocial de COPSICO, el cuerpo es

uno de los principales receptores de cargas emocionales, por lo que el

trabajo se orienta a la identicacin de las cargas individuales en el

cuerpo, buscando que cada uno/a de lo/as asistentes escoja sus propias

herramientas de cuidado propio partiendo de sus necesidades

particulares.

Jornada de autocuidado en el equipo tcnico y profesional de Benposta,

Bogot.

Fortalecimiento organizativo de mujeres asociadas en ASFADDES,

Santander.

Fortalecimiento organizativo de familiares de personas enterradas

como NN's en los cementerios del departamento del Meta.

Eje psicoteraputico

Comprendiendo la dimensin de los daos psicolgicos y

psicosociales que se generan como consecuencia de la violencia

sociopoltica, COPSICO acompaa en procesos psicoteraputicos a

vctimas, defensores/as de derechos humanos, funcionarios/as

pblicos y sociedad en general. Este acompaamiento se realiza a nivel

individual y familiar.

Colectivo Psicosocial Colombiano

17

Familiares de personas enterradas como NN`s en los cementerios del

Meta, acompaados por el Colectivo Sociojurdico Orlando Fals Borda.

Lderes/zas desplazados/as forzadamente a la ciudad de Bogot,

acompaados/as actualmente por la Corporacin Claretiana Norman

Prez Bello.

Defensoras de derechos humanos.

Funcionarias del sector pblico de la rama judicial.

Atencin teraputica en Bogot de personas de la sociedad en general.

Eje de investigacin

COPSICO hace una apuesta por el desarrollo de la psicologa

reconociendo las necesidades del contexto colombiano, y comprendiendo

que son las realidades las que evocan las investigaciones, metodologas y

propuestas en el que hacer profesional.

Metodologa para peritajes psicosociales a nivel colectivo en vctimas de

violencia sociopoltica.

Impactos psicosociales en vctimas de segunda generacin.

18

CAPTULO

2

PSICOLOGA JURDICA Y FORENSE EN

CONTEXTOS DE VIOLENCIA SOCIOPOLTICA

PSICOLOGA JURDICA Y FORENSE EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA

SOCIOPOLTICA

PSICOLOGA JURDICA

En Colombia, la Psicologa Jurdica tiene su aparicin en tiempos s

recientes,y ha sido denida como aquella que comprende el estudio,

asesoramiento e intervencin ecaz, constructiva y prosocial, sobre el

comportamiento humano y las normas legales e instituciones que lo

regulan. (Tapias y Gutierrez, 2008). En este sentido, es importante tener

en cuenta el contexto en el cual se desarrollan dichos comportamientos.

Daz y Gutirrez (2008) mencionan que:

Colombia, al igual que otros pases de sur Amrica, ha sido

atravesada por el impacto de devastadores conictos

internos, aportando un alto nmero de vctimas a las que ya

existen en otras regiones del mundo. Amrica Latina se

caracteriz por dictaduras militares, paramilitarismo,

guerrillas y Estatutos de Seguridad, que dejaron y siguen

ocasionando un gran nmero de personas victimizadas

como consecuencia de las desapariciones forzadas,

torturas, secuestros, desplazamiento forzado y homicidio

selectivo, razones a las que se suman la problemtica de la

delincuencia comn, la impunidad y los dbiles sistemas de

justicia penal, entre otros. (p.1).

Es as como por las necesidades del mismo contexto y la psicologa

como ciencia que estudia el comportamiento humano, empiezan a

enfocarse en temas relacionados con el comportamiento y la ley.

Colectivo Psicosocial Colombiano

21

En esta publicacin, se propone una denicin de la Psicologa

Jurdica, como la rama de la Psicologa que estudia, describe, explica,

analiza, evala, controla, asesora e interviene en los comportamientos

humanos con implicaciones en contextos jurdicos, para aportar en la

comprensin y toma de decisiones relacionados con los procesos de

exigencia de derechos, creacin de leyes, atencin y tratamiento de

vctimas y victimarios.

Vctimas y victimarios, tienen comportamientos con implicaciones

jurdicas en tanto victimarios cometen delitos y las vctimas tienen

manifestaciones comportamentales ya sean fsicas, emocionales,

psicolgicas o psicosociales, como consecuencia de dichos delitos. En

este sentido, las manifestaciones a nivel emocional, psicolgicas o

psicosociales, las cuales tienen la caracterstica de ser intangibles,

ameritan de su estudio y evaluacin para evidenciarlas y de esta manera

acceder al derecho de la reparacin. Es as como est llamada la

Psicologa Forense como subespecialidad de la Psicologa Jurdica, a dar

su aporte en contextos de violencia sociopoltica.

PSICOLOGA FORENSE Y VICTIMIZACIN

Cuando se utiliza la palabra forense es muy comn que las personas la

asocien con la muerte o con restos seos. No obstante, la palabra

forense hace alusin en realidad a los tribunales de justicia o contextos

judiciales. En este sentido, muchas de las reas del conocimiento

cientco tienen una sub rea forense, como la medicina forense,

antropologa forense, la psicologa forense, entre otras, indicando,

que cada especialidad puede dar respuesta, desde su experticia, a

preguntas dentro de contextos jurdicos. En el caso de un/a profesional

en medicina forense, se puede esperar que ste/a d cuenta del origen

de las lesiones sufridas por una persona herida; un/a profesional en

antropologa forense podra dar cuenta de la probabilidad y/o certeza

del sexo de un cuerpo a partir del anlisis de los restos seos y un/a

22

Colectivo Psicosocial Colombiano

23

profesional en psicologa forense, podra dar cuenta de los daos

psicolgicos o psicosociales de una o varias personas, como

consecuencia de una amenaza, una desaparicin forzada, un

desplazamiento forzado, entre otros.

La Psicologa Forense es una sub rea de la Psicologa Jurdica y

se encarga de la realizacin de evaluaciones psicolgicas por solicitud

de las autoridades competentes para aportar informacin especializada

y veraz, que se convertir en un medio probatorio para orientar la toma

de decisiones judiciales, en tribunales nacionales pero tambin en

cortes internacionales. (Tapias, 2008). En tal sentido, lo anterior cobra

relevancia sobre todo en los contextos de violencia sociopoltica,

contribuyendo a que personas y colectivos vicitimizados puedan

demostrar los daos que estos hechos les han ocasionado.

Al proceso de la evaluacin psicolgica en contextos judiciales se

le llama peritaje o evaluacin psicolgica forense. Espinosa (2011)

plantea que:

En la evaluacin psicolgica forense se hace un

despliegue de protocolos, tcnicas e instrumentos de

evaluacin psicolgica que respondan a las necesidades

de la labor encomendada a travs de recursos idneos

que cumplan con tal n. Estos deben hacer parte de una

planeacin previa de dicho procedimiento con miras a

responder a la pregunta judicial dependiendo de diferentes

variables como edad del evaluado, condicin dentro del

proceso, tipo de proceso, constructos psicolgicos a

evaluar, entre otros. (p. 207)

Este proceso tiene como resultado un informe escrito, que da

cuenta de los hallazgos encontrados en la evaluacin, aportando a los

procesos jurdicos para que sea contemplado como prueba pericial por

el juez del respectivo caso. No obstante, en el nuevo sistema de

Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la raticacin del informe pericial

se realizar en un juicio oral y es de esta manera como el informe tendr

valor de prueba, antes de este procedimiento slo ser un documento

anexo al sumario. (Espinosa, 2011).

Hoyos (2002), reere que:

El trabajo diagnstico que realiza el psiclogo jurdico se llama

pericial y tiene como nalidad dictaminar acerca de la salud

mental de la persona que le es remitida cuando se encuentra

involucrada en un proceso jurdico bien sea de ndole civil,

comercial, penal, laboral, administrativo o de familia. (p. 63).

() el dictamen pericial ofrece al Juez valiosos elementos de

conviccin, por eso el perito es considerado como un importante

auxiliar en el examen y conocimiento de los hechos en cuanto

ilustra el criterio del Juez, y aunque el dictamen por s mismo no

produce efectos j urdi cos, s l e ofrece el ementos de

conocimiento importantes en el discernimiento y valoracin de la

prueba. (p. 64).

Gmez (2009) con relacin al peritaje psicolgico reere que ste:

() aporta un elemento de prueba que demuestra la existencia

de una serie de daos psicolgicos y psicosociales y el grado de

correlacin entre esos daos y los hechos objeto de la denuncia.

Esto es particularmente relevante cuando se trata de violaciones

que no han dejado secuelas fsicas, como la tortura psicolgica y

la tortura sexual. ().

24

() El peritaje tiene su funcin en el mundo jurdico y

puede ser requerido a nivel nacional o internacional, y en

cualquiera de los dos espacios puede ir dirigido a

demostrar los hechos en algunos tipos penales o

violaciones a derechos humanos, como el genocidio o la

tortura; o, puede ir dirigido a demostrar el dao y realizar

una propuesta de medidas de reparacin. En el mbito

nacional, el peritaje puede ser til para determinar la pena

impuesta que se deriva del hecho delictivo. (p. 3).

Mora y Snchez (2007), citados por Espinosa y Hernndez

(2011), reeren que la prueba pericial se puede clasicar de acuerdo

con la disciplina forense que la construye, entre las que se encuentran

la medicina forense, la gentica forense, la fsica forense, la balstica

(p.147), dentro las cuales, la psicologa aplicada a las vctimas tiene su

campo.

VCTIMA Y VICTIMOLOGA

A nivel nacional, en el Cdigo de Procedimiento Penal Colombiano;

Ley 906 de 2004, el artculo 132 seala que:

() se entiende por vctimas, para efecto de este cdigo, las

personas naturales o jurdicas y dems sujetos de derechos, que

individual o colectivamente hayan sufrido algn dao directo

como consecuencia del injusto. La condicin de vctima se tiene

con independencia de que se identique, aprehenda, enjuicie o

condene al autor del injusto e independientemente de la

exigencia de una relacin familiar con ste. (p. 74).

Colectivo Psicosocial Colombiano

25

Sin embargo, dentro del mismo Cdigo se encuentra al respecto

una aclaracin donde se expresa que la Corte Constitucional, mediante

sentencia C-517 del 11 de julio de 2007, declar inexequible la expresin

directo, contenida en el inciso primero de la presente norma.

Otro marco jurdico en la legislacin de Colombia que dene

internamente el concepto de vctima es la Ley 975 de Justicia y Paz

(2005), por la cual se dictan disposiciones para la reincorporacin de

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que

contribuyan de manera efectiva a la consecucin de la paz nacional y se

dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. El artculo 5 de

sta dene como vctima a:

() la persona que individual o colectivamente haya sufrido

daos directos tales como lesiones transitorias o permanentes

que ocasionen algn tipo de discapacidad fsica, psquica y/o

sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, prdida

nanciera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los

daos debern ser consecuencia de acciones que hayan

transgredido la legislacin penal, realizadas por grupos armados

organizados al margen de la ley. (p.2).

Esta denicin, desde un punto de vista psicosocial, contiene

elementos muy importantes como es el caso de la mencin de las

lesiones transitorias o permanentes, que ocasionen alguna

discapacidad, y el sufrimiento emocional. No obstante, es una denicin

que aunque es clara y amplia

26

que aunque es clara y amplia es excluyente a la hora concreta de

reconocer a las vctimas del conicto armado, puesto que solamente da

relevancia a las vctimas de los grupos armados al margen de la ley,

desconociendo las violaciones que el mismo Estado ha cometido; en

ese caso, el Estado colombiano es violador de derechos humanos pero

sus vctimas no tienen un marco jurdico que las ampare.

En la reciente Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de

atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conicto

armado interno y se dictan otras disposiciones, (Secretara del Senado,

2011), se dene como vctimas a:

() aquellas personas que individual o colectivamente hayan

sufrido un dao por hechos ocurridos a partir del 1o de enero

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho

Internacional Humanitario o de violaciones graves y

maniestas a las normas internacionales de Derechos

Humanos, ocurridas con ocasin del conicto armado interno.

(p.1).

Teniendo en cuenta las discrepancias que puedan existir, hay un

marco jurdico ms amplio, que se circunscribe al marco jurdico

internacional y en donde se encuentra la Declaracin de la ONU (1985)

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las vctimas de

delitos y del abuso de poder y que dene, en su apartado A, artculo 1 y 2

que:

1. Se entender por "vctimas" a las personas que, individual o

colectivamente, hayan sufrido daos, inclusive lesiones fsicas o

mental es, sufri mi ento emoci onal , prdi da nanci era o

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales,

Colectivo Psicosocial Colombiano

27

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislacin

penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el

abuso de poder.

2. Podr considerarse "vctima" a una persona, con arreglo a la

presente Declaracin, independientemente de que se identique,

aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente

de la relacin familiar entre el perpetrador y la vctima. En la

expresin "vctima" se incluye adems, en su caso, a los familiares o

personas a cargo que tengan relacin inmediata con la vctima

directa y a las personas que hayan sufrido daos al intervenir para

asistir a la vctima en peligro o para prevenir la victimizacin. (p.3).

Estas deniciones han sido necesarias desde el campo legal;

reejan y dan cuenta de problemticas sociales que el ser humano ha

intentado abordar a partir de los diferentes campos del saber. Es as

como en el caso de las vctimas, la ciencia que se ha encargado de su

estudio ha sido la Victimologa.

La Victimologa es el estudio de la conducta de la vctima, trmino

acuado por B. Mendelson en 1945 y que tiene por objeto el anlisis de

las relaciones entre el agresor y la vctima, ya que el hecho punible

implica la existencia de la unidad dialctica entre el actor y la vctima.

(Hoyos, 2002).

Para Marchiori, (2008) la vctima es la persona que padece la

violencia a travs del comportamiento del individuo delincuente- que

transgrede las leyes de su sociedad y cultura (p. 2), y Victimologa sera

el estudio o tratado de la vctima.

28

La metodologa diseada, ser til para el ejercicio de las personas

profesionales en Psicologa Jurdica y Forense en la medida de que

contarn con un instrumento para demostrar cientcamente el estado

de salud mental y comportamental de las vctimas, lo que en un

escenario jurdico se llama Prueba Pericial y permitir demostrar el

dao generado en las vctimas.

IMPLICACIONES DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLTICA

La violencia sociopoltica, segn Garca (2010), es un tipo de violencia

premeditada, organizada y sistemtica, que tiene unos objetivos claros,

ya sean polticos, econmicos y/o sociales, para dominar a travs del

terror a un grupo de personas organizadas o no, que por su rol en la

sociedad no les es til (a quienes ejercen dicha violencia) para el modelo

de sociedad que pretenden. Por otro lado, el CINEP (2009) dene como

violencia poltica:

Aquella ejercida como medio de lucha Poltico Social, ya

sea con el n de mantener, modicar, sustituir o destruir un

modelo de Estado o de sociedad, o tambin para destruir o

reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la

sociedad por su anidad social, poltica, gremial, tnica,

racial, religiosa, cultural o ideolgica, est o no organizado.

(p. 6).

En este sentido, se entiende que la violencia sociopoltica

implementa el terror generando miedo en trminos emocionales para

doblegar la voluntad de las personas, y de esta manera conseguir sus

objetivos.

Colectivo Psicosocial Colombiano

29

El miedo, con grados de intensidad desestructura a las personas,

grupos y comunidades, intentando debilitar procesos de autonoma y de

exigencia de derechos.

En Colombia, la violencia sociopoltica se ha expresado en un

contexto de sistemticas violaciones a los derechos humanos como

amenazas contra la vida e integridad, hostigamiento, desplazamiento

forzado, tortura fsica y psicolgica, asesinatos, desapariciones

forzadas, genocidio, entre otros tipos de delitos. Muchos de estos delitos

se comenten con sevicia y tienen como trasfondo constituirse como

hechos ejemplarizantes para generar un impacto masivo, vehiculizado

por un nico hecho victimizante. Hay que aadir que este mismo hecho

puede contener mltiples delitos.

Por otro lado, se desarrollan estrategias de guerra sutiles que no

fcilmente estn al alcance de la judicializacin, por medio de las penas

establecidas en la legislacin. Tales estrategias tienen que ver con el

carcter psicolgico, llamado por algunos autores como guerra

psicolgica, (Girn, 2005), y en el que se promueve la estigmatizacin

social de personas y colectivos, con el envo de mensajes con contenido

ideolgico, a travs de diferentes medios, ya sean legales o ilegales,

pero que de igual manera generan sufrimiento moral y dao psicolgico.

Este tipo de mensajes no solo atemorizan a grupos poblacionales, sino

que generan un ambiente social de polarizacin en donde son los

sectores de la misma sociedad quienes sealan, estigmatizan y aslan a

otros sectores.

Adicionalmente, el contexto de violencia sociopoltica, implica la

ausencia de verdad y de justicia en cada una de las investigaciones

emprendidas por los delitos, primando de esta manera la impunidad.

30

Este contexto ha llevado a que muchas vctimas acudan a los

estrados internacionales para solicitar una justicia subsidiaria, con la

esperanza de hallar presin poltica sobre Colombia, de manera que se

esclarezca la verdad, haya justicia y se tenga una reparacin integral

acorde con los daos generados por los hechos y la negacin de sus

derechos.

DAO

Henao (1998), citado por Rivera (2003), reere que:

() el dao en su sentido natural y obvio, es un hecho, consistente

en detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a

alguien, en su persona, bienes, libertad, honor, afecto, creencias, etc,

y supone la destruccin o disminucin de ventajas o benecios

patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. (p.29).

Jurdicamente, dao equivale a perjuicio (Rivera, 2003), sin

embargo, de acuerdo al trato que se le d al concepto, de all depender

el establecimiento de la responsabilidad civil y, por lo tanto, el

resarcimiento de ste.

Segn Cardoso (1942), citado por Rivera (2003), la doctrina y la

jurisprudencia aceptan algunas diferencias:

El dao, considerado en s mismo, es la lesin, la herida, la

enfermedad, el dolor, la molestia, el detrimento ocasionado a una

persona en su cuerpo, en su espritu o en su patrimonio, mientras

que el perjuicio es el menoscabo patrimonial que resulta como

consecuencia del dao; y la indemnizacin es el resarcimiento, la

Colectivo Psicosocial Colombiano

31

reparacin, la satisfaccin o el pago del perjuicio que el dao

ocasion. (p. 42).

A nivel nacional, el perjuicio est dividido en materiales e

inmateriales, siendo el primero fcilmente reparable, puesto que su valor

se puede tasar en dinero; no obstante, los perjuicios inmateriales no

tienen la misma connotacin a la hora devolverle a la persona lo perdido

o lo daado, puesto que su valor es subjetivo. Rivera, A. (2003) reere

que: no se habla de restitucin del dao sino de compensacin, pues los

bienes sobre los que recae este tipo de perjuicios estn fuera del

comercio, siendo as imposible de otorgarles un valor econmico exacto

sin caer en la arbitrariedad. (p. 46).

Henao (1999), citado por Rivera, A (2003), dene los perjuicios

materiales como: aquellos que atentan contra bienes o intereses de

naturaleza econmica, es decir, medibles o mesurables en dinero (p.

46) y los inmateriales como: los perjuicios que no tienen una

naturaleza econmica en el sentido de que, por denicin, no se les

puede medir en dinero. (p 53).

Los daos inmateriales se clasican en daos morales y en perjuicio

siolgico o de la vida en relacin.

El concepto de dao moral surge dentro de la jurisprudencia interna

como consecuencia de dos fallos de la Sala Civil de la Corte Suprema de

Justicia. El primero es del 21 de julio de 1922 y el segundo,

complementario a ste, es del 22 de agosto de 1924; en ambos la

discusin se centra en el dolor causado a un individuo.

32

En los artculos 220 y siguientes del Captulo V del Cdigo Penal

Colombiano, se hace referencia a los delitos contra la integridad moral,

artculos que cobijan la injuria y la calumnia. En este sentido, una

persona es titular de derechos subjetivos patrimoniales, as como de

intereses de carcter inmaterial, los cuales se constituyen en derechos

extra patrimoniales, rerindose a:

() derechos de la personalidad, que algunos preeren llamar

libertades y derechos fundamentales, y que no son otros que el

derecho a la vida, a la integridad corporal, al nombre, a la imagen,

a la vida privada y a la intimidad, al honor y a las libertades de

conciencia, de pensamiento, de expresin y de cultos. (p. 290).

Rivera, (2003) sostiene en relacin con lo que ha dicho la Corte

Suprema de Justicia de Colombia, que perjuicio moral es el que

proviene de un hecho ilcito que ofende, no a los derechos patrimoniales

ni a la persona fsica, sino a la personalidad moral del damnicado,

hiriendo sus sentimientos legtimos o bienes no econmicos de lo que

se llama patrimonio moral de una persona. (p. 54).

El Consejo de Estado reconoci, mediante sentencia del 6 de Mayo

de 1993, como dao siolgico o a la vida de relacin (Navia, 2007),

conceptos independientes a los daos materiales o inmateriales

referentes a la Alteracin a las Condiciones de Existencia; pero

teniendo claridad que el dao siolgico o a la vida de relacin, produce

una alteracin en las condiciones de la existencia, aunque no siempre

se cumple, es decir, no toda alteracin a las condiciones de existencia

producir un dao siolgico o a la vida de relacin. (Rivera, 2003).

Colectivo Psicosocial Colombiano

33

Tapias, (2011) plantea que los efectos que se generan en las

personas provocados por la realizacin de un ilcito que les afecta

directa o indirectamente, ha sido denominado de varias formas, entre

ellas, huella psicolgica, secuela, perturbacin psquica, trastorno

mental, alteracin, lesin, impacto, trauma o dao psicolgico.

DAO PSICOLGICO Y PSICOSOCIAL

Daz (2009) reere que jurdicamente la diferencia entre dao moral y

dao psicolgico es que ste ltimo se debe probar cientcamente, en

cambio el primero se valora de acuerdo al criterio del juez por sentido

comn.

Tapias (2011) plantea que dentro de la Psicologa, el concepto de

dao psicolgico ha sido tradicin cientca y citando la denicin de

Castex (2003), reere que es la consecuencia de un acaecimiento o un

evento, una agresin que conduce a una perturbacin, disturbio,

disfuncin, trastorno y/o disminucin de tal dimensin vital (p.33).

Adems cuando un sujeto presenta deterioro, disfuncin, disturbio o

trastorno, o desarrollo psicogentico o psicoorgnico que, producido

por una lesin psquica a (sic) afectado sus esferas afectivas y/o

intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce intelectual, familiar,

laboral, social y/o recreativa (p.33). Tambin explica el dao psquico

como dao no patrimonial directo, el cual hace referencia a las

predisposiciones que puede tener la persona y a consecuencias que se

generen de manera adyacente a la victimizacin.

34

Hablar del dao psicolgico en vctimas de violaciones de derechos

humanos, conduce a diferenciarnos de aquellas posturas centradas en

el individuo, para comprender la dimensin de la problemtica que se

encuentra en el contexto social. Linares y Vidal, (1990) plantean que a

diferencia de otros problemas psicopatolgicos que tienen su punto de

partida en conictos intrapsquicos () en la psicopatologa asociada a

la represin poltica el conicto es primeramente social (p.2).

Las violaciones de derechos humanos en Colombia se han venido

dando sistemticamente en el marco de un conicto armado, situacin

que ha expuesto a muchas personas y comunidades a ser vctimas de

mltiples delitos y en tiempos diferentes. Lo anterior implica que la

dimensin del dao sea diferente por dicha realidad y por la afectacin

que se genera, no solo en la vctima directa, sino tambin en todas

aquellas indirectas.

Vsquez-Baquero (2007) sostiene que el dao puede ser mayor

cuando las consecuencias del hecho violento son mltiples y est

mediado por la intensidad y la percepcin del evento como, por ejemplo,

que sea una situacin inesperada, una fuerte lesin a nivel fsico, el que

existan otros problemas ya sean del presente o del pasado, el poco

apoyo social o la carencia de los recursos psicolgicos con los que

cuenta la persona para afrontamiento.

Teniendo en cuenta que el Dao Psquico es una construccin sobre

todo jurdica, es importante acercarnos a un concepto de corte ms

psicolgico. En ese sentido, Pynoos, Sorenson y Steinberg, (1993)

citados por Echebura, E. y cols., sostienen que:

Colectivo Psicosocial Colombiano

35

El dao psicolgico se reere, por un lado, a las lesiones psquicas

agudas producidas por un delito violento, que, en algunos casos,

pueden remitir con el paso del tiempo, al apoyo social o un

tratamiento psicolgico adecuado; y, por otro, a las secuelas

emocionales que persisten en las personas de forma crnica,

como consecuencia del suceso sufrido y que intereren

negativamente en su vida cotidiana () En uno y otro caso el dao

psquico es la consecuencia de un suceso negativo que desborda

la capacidad de afrontamiento y de adaptacin de la vctima a la

nueva situacin. (p. 228).

En esta denicin vislumbra claramente una diferencia entre lesin y

secuela. Las dos pueden estar presentes cuando se habla de daos

psicolgicos pero claramente tienen una connotacin diferente. Segn lo

que plantea Echebura y cols., las lesiones pueden ser transitorias si

cuentan con una variable independiente como el apoyo social o

tratamiento adecuado, no obstante, las secuelas son aquellas que por

ms que se cuente con algn apoyo, stas persisten afectando la vida de

la persona de manera permanente y negativa.

El Cdigo Penal Colombiano, hace referencia en el captulo III De las

Lesiones Personales, en su artculo 115, a daos con perturbaciones

psquicas transitorias y permanentes; sin embargo, all no encontramos

una denicin de estos daos.

Echebura, y cols., denen lo que es lesin psquica como una

alteracin clnica que sufre una persona como consecuencia de haber

sufrido un delito violento, y que le incapacita signicativamente para

hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel laboral,

familiar o social. (p.230). As mismo, hacen referencia a las secuelas

emocionales, las cuales son consecuencia del dao psquico y se

36

representan en una discapacidad constante, que no pasa con el

transcurso del tiempo, ni tampoco con un tratamiento profesional; habra

entonces una alteracin irreversible.

Uno de los trastornos ms asociados al tema de dao psicolgico,

que inicialmente puede ser una lesin y con el paso del tiempo puede

traer otros, es el Trastorno de Estrs Postraumtico TEPT-. Arce y

Faria, (2007) reeren que el Trastorno de Estrs Postraumtico ha sido

identicado, en el caso de accidentes de trnsito, como la consecuencia

fundamental para determinar el dao moral en estos casos, segn la

National Comorbidity Survey, y otras manifestaciones, como la

depresin o la distimia, pueden acompaar la sintomatologa, pero stas

solas no bastan para hablar de dao moral; debe haber un Trastorno de

Estrs Postraumtico para que se pueda hablar de dao.

Si bien es cierto que como consecuencia de muchos hechos

violentos se generan sntomas de ansiedad que pueden caracterizar un

TEPT, la identicacin de este Trastorno tiene sus orgenes en las

guerras (Gonzlez, 1994); no obstante, se encuentran resistencias al

diagnstico de TEPT, por parte de organizaciones que acompaan a

vctimas de la violencia sociopoltica en Colombia, por estar ste

clasicado como un trastorno y defender que en el caso de las vctimas

de este tipo de violencia no precisamente se habla de que estn

enfermas o trastornadas (Comisin de Justicia y Paz, 2011).

Se podra adjudicar esta reticencia claramente a la comprensin del

modelo mdico del trauma, interpretado como una problemtica

individual y endgena, desconociendo su carcter dialctico y social.

Martn-Bar (2000) plantea un carcter dialctico del trauma cuando

emerge en el marco de una guerra prolongada y dos aspectos deben

estar presentes:

Colectivo Psicosocial Colombiano

37

a). Que la herida que afecta a las personas ha sido producida

socialmente, es decir, que sus races no se encuentran en el

individuo, sino en su sociedad, y b). Que su misma naturaleza se

alimenta y mantiene en la relacin entre el individuo y la sociedad,

a travs de diversas mediaciones institucionales, grupales e

incluso individuales. Lo cual tiene obvias e importantes

consecuencias a la hora de determinar que debe hacerse para

superar esos traumas. (p. 78).

Garca (2012) plantea que:

() el dao que se ha inigido a una o varias personas, as como

a grupos o colectivos, por parte de una o varias personas que

ejercen la violencia sociopoltica usando la fuerza para dominar y

lograr objetivos econmicos, sociales, polticos, culturales,

religiosos y que afectan no solo a nivel individual, familiar, grupal,

colectivo, sino a nivel social y cultural, es un dao psicosocial.

(p.9).

En este sentido, el dao psicosocial por generarse como

consecuencia de la violencia sociopoltica, se evidencia en contextos

determinados, ya que la problemtica no es de carcter endgeno sino

social, no sin esto, descartar las posibilidades que realmente existen

que se afecte la salud mental individual.

Dentro de los daos psicosociales se podra mencionar, las prdidas

de creencias bsicas o presupuestos universales, las prdidas de

tradiciones culturales, la justicacin de los hechos, el rompimiento de

las relaciones de conanza o tejido social, la prdida de credibilidad en el

Estado, la desesperanza aprendida, entre otros que constituyen

tambin caractersticas del dao a nivel colectivo.

38

PERITAJES PSICOSOCIALES COLECTIVOS

Las estrategias de la violencia sociopoltica en Colombia, las cuales

incluyen la comisin de crmenes ejemplarizantes, as como masacres,

genocidios, desplazamientos forzados masivos, entre otros, dan cuenta

de la dimensin del dao psicosocial, el cual trasciende el impacto a una

o varias personas y conduce a la afectacin de comunidades y

colectivos en general.

Cuando se hace referencia a comunidad se entiende a un grupo o

colectivo de personas que comparten algunos elementos en comn y

generan una identidad. En este sentido, se encuentran comunidades

que comparten un territorio, un idioma, una anidad religiosa, poltica o

ideolgica, entre otros elementos. De esta manera, cuando la violencia

sociopoltica afecta directamente estos elementos comunes, a travs

de sus mltiples estrategias de terror, el dao psicolgico y psicosocial

se instala de manera particular y diferente a la de un slo individuo,

transformando de manera negativa dichas dinmicas identitarias, en

muchos casos relacionadas con sus proyectos de vida.

Existen comunidades como las afrocolombianas y las indgenas

que tienen una nocin de vida ms colectivista y menos individual. Para

ellas, es preciso leer lo sucedido, entender y comprender los alcances

del dao de acuerdo con sus cosmovisiones y las maneras que tienen

para afrontar situaciones traumticas. (Gmez, 2009).

Gmez y Loarca (s. f.) reeren la necesidad de la evaluacin de

dao colectivo plantendolo de la siguiente forma:

Colectivo Psicosocial Colombiano

39

Tradicionalmente se ha evaluado el dao como sujeto individual,

sin embargo, las culturas indgenas se basan en una construccin social

ms de tipo comunitario que individual, y por lo tanto, no solo hay que

evaluar el impacto individual sino tambin el familiar y social, por

ejemplo, el dao a los roles y liderazgo, las formas de resolucin de

conictos, la vinculacin con la tierra, la relacin con los ancestros, la

prdida de solidaridad en la cotidianidad de la comunicacin, la

participacin social, etc. (p.31).

Hanson, Kilpatrick, Falsetti y Resnick, (1995), citados por

Echebura, Corral y Amor (sf), reeren que cualquier trauma ()

supone una quiebra en el sentimiento de seguridad de una persona y de

rebote en el entorno familiar cercano. Ms all del sufrimiento de la

vctima directa, queda alterada toda la estructura familiar (p.228), esto

sin mencionar que cuando se hace referencia a comunidades con una

identidad determinada, las vctimas trascienden los lazos de

consanguinidad puesto que lo que le sucede a una persona

seguramente le afecta a todas y todos, esto es, dependiendo de los

lazos y vnculos construidos.

Con lo anterior, se plantea la importancia y necesidad de la

evaluacin forense de daos psicosociales a nivel colectivo como

respuesta a las necesidades de las vctimas de la violencia sociopoltica.

Esta realidad ha exigido a las disciplinas del saber relacionadas con el

estudio de las sociedades y del comportamiento de los seres humanos

para dar cuenta de dichos daos.

40

Los peritajes psicosociales a nivel colectivo son procesos de

evaluacin forense, con una perspectiva psicosocial, los cuales por

medio de diferentes tcnicas de recoleccin de informacin, analizan y

explican el dao psicosocial a nivel colectivo para exigir de manera

proporcional la reparacin como derecho de las vctimas.

PERITAJES PSICOSOCIALES INDIVIDUALES VS COLECTIVOS

Es necesario precisar que un peritaje se puede realizar a una

persona, a un grupo, a un colectivo o comunidad y para esto las

metodologas y las tcnicas varan.

La entrevista es una herramienta de recoleccin de

informacin que se puede utilizar para los dos tipos de peritajes, no

obstante, tcnicas como los grupos focales y actividades artsticas

como la danza, el teatro, entre otras, se pueden desarrollar ms en las

pericias colectivas.

Los peritajes individuales por lo general tienden a dar

respuesta sobre el estado mental de la persona evaluada y cmo un

hecho concreto de victimizacin le ha afectado en su vida. Los

peritajes colectivos no son la sumatoria de la evaluacin de todas las

personas de la colectividad, aunque se tienen en cuenta algunas

evaluaciones individuales, no obstante, stas dependern de criterios

del perito, en cuanto le resulta relevante por ser un caso que

representa a la mayora de la comunidad o por el contrario por ser un

caso particular. Los peritajes colectivos apuntan a dar cuenta de las

afectaciones en los elementos comunes de la comunidad o

colectividad, lo cual repercute en la identidad y proyecto de vida de

sta.

Colectivo Psicosocial Colombiano

41

CAPTULO

3

METODOLOGA PARA PERITAJES PSICOSOCIALES A

NIVEL COLECTIVO EN VCTIMAS DE VIOLENCIA

SOCIOPOLTICA

METODOLOGA PARA PERITAJES PSICOSOCIALES A NIVEL

COLECTIVO EN CASOS DE VCTIMAS DE LA VIOLENCIA

SOCIOPOLTICA

JUSTIFICACIN

Una metodologa para peritajes psicosociales a nivel colectivo para

vctimas de violencia sociopoltica, parte de la necesidad social y jurdica

que amerita el contexto, en este caso el colombiano. En efecto, la crisis

humanitaria que enfrenta el pas tras el conicto poltico, social y

armado, sucedido por ms de 60 aos, pone en evidencia la

degradacin y el uso excesivo de violencia, en contra, no slo de

personas particulares, sino sobre colectivos y comunidades

organizadas que comprenden la vida y construyen vnculos con los

territorios de una manera diferente.

De esta manera, la violencia sociopoltica en Colombia ha

afectado a comunidades enteras con estrategias de represin

diseadas para acabar con expresiones colectivas de construccin de

sociedad, de reivindicacin de derechos y de defensa de la tierra y el

territorio, repercutiendo en la dimensin de lo colectivo y no

exclusivamente en lo individual. Se requieren abordajes emprendidos

desde todas las disciplinas que estudian el comportamiento de las

sociedades y del ser humano para apostar a la reivindicacin de

derechos, reconstruccin del tejido social y recuperacin emocional.

A travs del desarrollo de la Psicologa Jurdica y Forense, se han

encontrado diferentes aportes en la evaluacin del dao psicolgico a

nivel individual, como los planteados por Arce, y Faria, (2007),

Echeburua, De Corral, Amor, y Jimnez, (s.f), Urra y Vsquez, (2002).

44

No es corriente la evaluacin grupal, comunitaria o institucional

cuando se acta procesalmente, aunque s se puede realizar una

evaluacin a nivel de pareja o de grupo familiar. Lo ms usual es la

evaluacin individual. (Hoyos, 2002).

En Colombia existen protocolos (INMLCF, 2009) y guas

(INMLCF, 2011) de evaluacin forense psicolgica y psiquitrica a nivel

individual y, recientemente, se est indagando por los abordajes de

daos a nivel colectivo en leyes para vctimas del conicto armado,

como la Ley 1448 de 2011, sobre todo por las necesidades de

reparacin integral en esta dimensin; no obstante, una metodologa

para peritajes psicosociales a nivel colectivo no existe de manera

unicada, quedando este trabajo al libre albedro y criterios de cada

profesional.

Una metodologa para peritajes colectivos implica ir ms all de

los daos individuales y dar cuenta de la afectacin del tejido social,

justo porque en l se generan identidades y relaciones sociales, las

cuales al ser afectadas de manera negativa, transforman los vnculos

familiares, comunitarios y de la sociedad en general, ya que como lo

plantea Gmez (2009), el ser humano tiene la necesidad de pertenecer

a un grupo y de tener una identidad social, que le ofrezca la posibilidad

de tener un referente de vida para desarrollarse y es esto lo que debe

dimensionarse a la hora de evaluar los daos psicosociales a nivel

colectivo, para poder exigir reparaciones integrales que correspondan

con lo afectado.

Colectivo Psicosocial Colombiano

45

En este sentido, exigir reparaciones sin tener claridad de los

daos psicosociales a nivel colectivo, es negar la dimensin de los

efectos causados por la dinmica de la violencia sociopoltica en el pas

y, por lo tanto, continuar en una espiral de mantenimiento de sta, a

travs de la inequidad y la desigualdad, lo que tiene como aditivo que se

remiten mensajes implcitos a la sociedad de justicacin de las formas

de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho

internacional humanitario.

ANTECEDENTES Y MOTIVACIONES

Conocer la realidad del pas y acompaar a nivel psicosocial a

comunidades vctimas de la violencia sociopoltica en Colombia, ha

generado grandes preocupaciones con relacin al acceso a la justicia,

con reales garantas de resarcimiento de los derechos. En ese sentido,

surgi la necesidad de aanzar conocimientos que permitieran la

experticia y rigurosidad de la evaluacin forense de daos

psicosociales, para ofrecer a las vctimas y sus representantes jurdicos

herramientas vlidas y conables que pudieran aportar en el litigio ante

el sistema de justicia

En este mismo sentido, una apuesta ha sido brindar elementos de

comprensin, a travs de la presentacin de sustentos cientcos de los

impactos psicosociales alegados por las vctimas de la violencia

sociopoltica, por medio de sus representantes jurdicos, teniendo en

cuenta que el campo de lo emocional, lo cognitivo y lo vincular, implica el

reto de entender lo que materialmente no se ve. Esto ha conllevado a

trascender la narrativa descriptiva propia del conocimiento que se tiene

de la realidad de las vctimas, para profundizar en el estudio, anlisis,

46

interpretacin y explicacin del comportamiento humano en contextos

jurdicos, con herramientas propias de las ciencias humanas y sociales,

especialmente de la Psicologa Jurdica y Forense.

En el ao 2010 se empez a consolidar una investigacin para

construir una metodologa de evaluacin forense de daos psicosociales a

nivel colectivo en vctimas de violencia sociopoltica, la cual ha dado como

resultado la presente publicacin.

CONSTRUCCIN DE LA METODOLGICA DE PERITAJES

PSICOSOCIALES A NIVEL COLECTIVO EN VCTIMAS DE VIOLENCIA

SOCIOPOLTICA

La construccin de la metodologa para peritajes psicosociales a nivel

colectivo en vctimas de violencia sociopoltica se desarroll en tres

etapas: la primera consisti en una revisin rigurosa de peritajes

individuales y colectivos presentados ante instancias naciones e

internacionales. A partir de lo anterior, se elabor una matriz que permiti

comparar los mtodos, procedimientos e instrumentos utilizados por

lo/as evaluadore/as, lo que permiti, en el caso de la informacin

encontrada, evidenciar que existe un gran desarrollo en la metodologa

de evaluacin individual; sin embargo, para peritajes colectivos se

encontraron pocos avances y diversidad en las metodologas.

Una segunda etapa consisti en la elaboracin propia de la

metodologa, partiendo de dos consideraciones: la primera, el

reconocimiento del importante trabajo que se ha desarrollado en los

peritajes de derechos humanos; y la segunda, la necesidad de fortalecer

una propuesta de diseo de metodologa para las evaluaciones

colectivas.

Colectivo Psicosocial Colombiano

47

En este sentido, la propuesta aqu expuesta, se consolid a la luz de

los aportes de la Psicologa Jurdica y Forense, desde la ptica de la

exigencia de los derechos humanos y partiendo de las necesidades de

las vctimas, relacionadas con las exigencias a la verdad, justicia y

reparacin integral, en el mbito nacional e internacional. La tercera

etapa consisti en la implementacin de la metodologa con una

comunidad victimizada.

Despus de este proceso, se recogieron los aciertos y desaciertos

de la metodologa y se construy la propuesta nal de la misma, que se

presentar a continuacin.

48

METODOLOGA PARA PERITAJES PSICOSOCIALES A NIVEL

COLECTIVO EN VCTIMAS DE VIOLENCIA SOCIOPOLTICA

Colectivo Psicosocial Colombiano

53

DESCRIPCIN DE LA METODOLOGA DE EVALUACIN

FORENSE DE DAOS PSICOSOCIALES A NIVEL COLECTIVO EN

VCTIMAS DE VIOLENCIA SOCIOPOLTICA

Del perito y el equipo de trabajo

Quienes realizan un peritaje psicolgico y psicosocial o evaluacin

forense a este nivel deben ser personas idneas como resultado de la

experiencia de trabajo del conocimiento cientco en el tema

relacionado.

Para casos de peritajes psicosociales a nivel colectivo en

vctimas de violencia sociopoltica, se recomienda personas idneas

que tengan experiencia en la atencin y acompaamiento a las

vctimas, conocimiento de derechos humanos y derecho internacional

humanitario, conocimiento de los impactos psicosociales relacionados

con las vctimas y, en general, sobre el contexto de violencia

sociopoltica del pas en donde se realiza la evaluacin.

Teniendo en cuenta la cantidad y la dimensin del trabajo, se

sugiere que se cuente con ms de un perito o personas evaluadoras y

un equipo colaborador en el trabajo; tambin podra ser una sola

persona evaluadora como tradicionalmente se ha utilizado, con un

equipo de trabajo.

El equipo de trabajo que servir como apoyo a la/s persona/s

evaluadora/s puede estar conformado por profesionales con o sin

experiencia directa en el trabajo con vctimas, pero preferiblemente con

54

con formacin o conocimientos de la realidad de las vctimas de la

violencia sociopoltica. Dentro de estos equipos es muy importante que

participen personas de la comunidad que estn formadas como

promotoras psi cosoci al es, promotoras en sal ud mental ,

conciliadores, entre otras personas formadas en herramientas bsicas

de atencin a vctimas y/o que juegan un papel importante en la

comunidad en trminos psicosociales y espirituales.

Si se est evaluando una comunidad que maneja un idioma o

dialecto diferente a la/s persona/s evaluada/s, es importante contar con

un/a traductor/a, preferiblemente si es de la misma comunidad, por el

nivel de conanza que puede generar, a menos que hayan casos

particulares en donde esto sea una dicultad, por ejemplo, en casos de

violaciones sexuales a mujeres; es posible que estas ltimas se sientan

ms tranquilas hablando con una persona externa a su misma

comunidad, para evitar estigmatizacin, o que sea una mujer y no un

hombre quien haga la traduccin.

El equipo de trabajo permitir agilidad en algunos procedimientos

como, por ejemplo, la elaboracin de entrevistas, aplicacin y

calicacin de instrumentos de evaluacin psicolgica, transcripciones y

categorizaciones, todo lo anterior con una adecuada preparacin y

entrenamiento de las personas colaboradoras.

ENCUADRE

El encuadre son todas aquellas acciones que se realizan para

garantizar un proceso de empata con la comunidad a evaluar,

partiendo de la comprensin de la problemtica y contexto que

enfrentan

Colectivo Psicosocial Colombiano

55

enfrentan las vctimas; es el espacio para compartir y concertar la meto

dologa a implementarse.

Al inicio del peritaje, se toma contacto inicial con quienes han

solicitado el peritaje, ya sea con la organizacin acompaante, con el

representante jurdico o con las vctimas directamente.

Organizacin acompaante de la comunidad vctima de violencia

sociopoltica: algunas vctimas se han organizado y cuentan con el

apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas

organizaciones pueden acompaar desde diferentes acciones, ya sean

jurdicas, psicosociales, de memoria, espirituales, organizativas,

etctera. Estas organizaciones acompaantes conocen cada una de las

situaciones por las que han atravesado y atraviesan las vctimas, y

muchas de estas organizaciones son sus mismos representantes

jurdicos ante instancias nacionales e internacionales. Las relaciones

construidas con estas organizaciones acompaantes son basadas en la

conanza y solidaridad, lazos trascendentales en un contexto de

violencia sociopoltica en donde fueron quebrantadas de manera

abrupta las relaciones de conanza, as como los vnculos socio-

comunitarios.

Para el acercamiento a una comunidad organizada de vctimas,

acompaadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, es

muy importante la comunicacin con dicha organizacin, no porque se

considere que las vctimas sean dependientes de stas, sino por

respeto a sus antecedentes organizativos y por entender que son unos

referentes de conanza ante la desconanza que la violencia

sociopoltica ha producido.

56

Revisin de archivo histrico: fotos, videos, entrevistas, etc.: Las

organizaciones acompaantes de procesos de vctimas, por lo general

conservan un archivo de documentos histricos compuestos por

escritos, fotos, audios, videos, manualidades, objetos, etc., lo cual

permite el conocimiento de la comunidad. Es necesario que antes de dar

inicio al proceso de evaluacin se revise este material, puesto que

puede contener informacin que aporte al proceso de evaluacin; parte

de este material se habr recopilado en:

Espacios judiciales en donde las vctimas han presentado

sus denuncias dando testimonio de los hechos, ya sea en

espacios nacionales o internacionales para acceder a

derechos, ya para sensibilizar a la sociedad o visibilizar su

problemtica.

Sesiones de trabajo a nivel psicosocial: encuentros,

talleres, reuniones, etctera.

Espacios de trabajo de memoria como conmemoraciones,

casas de la memoria, rboles de la memoria, murales,

implementacin de propuestas en sus organizaciones para

mantener la memoria activa a partir de espacios acadmicos,

encuentros transgeneracionales en donde las matriarcas y

patriarcas o adulto/as mayores de la comunidad, comparten

sus experiencias en el marco de la violencia, pero tambin

sus experiencias a nivel afectivas, sociales, culturales, entre

otras.

Comunidad u organizacin de vctimas: a partir de la violencia

sociopoltica se han generado, como mecanismo de afrontamiento,

organizaciones de vctimas que exigen sus derechos y apuestan a la

bsqueda de un bienestar emocional.

Colectivo Psicosocial Colombiano

57

En este sentido, es muy posible que el primer contacto se establezca

directamente con la organizacin de vctimas, con herramientas

obtenidas en cuanto a procesos jurdicos en curso, sin que sea

condicin de fuerza la presencia concreta de la organizacin de

derechos humanos en su calidad de acompaantes. Si se presenta esta

situacin, son ellas mismas las que indicarn cules son lo/as lderes/as

o personas de referencia en su comunidad para poder realizar el

encuadre del proceso de evaluacin.

Lderes/as comunitarios/as o representantes de la comunidad: es

fundamental generar un espacio de comunicacin en doble va, en

donde el/la profesional perito/a informa sobre la metodologa de

evaluacin y recibe valoraciones y recomendaciones de los/a lderes/as

de la comunidad, as como aportes para la metodologa presentada.

Los diferentes espacios organizativos de vctimas o de otras

poblaciones, mantienen de alguna manera una estructura para su

organizacin. Dentro de stas se pueden encontrar las Juntas de Accin

Comunal, Consejos Comunitarios, Cabildos, Comits de trabajo, entre

otros. De esta manera, es importante tener claridad sobre estas formas

de organizacin, de cara a respetar a los/a lderes/as e iniciar as una

comunicacin uida con la comunidad.

Si el contacto inicial ha sido a travs de la organizacin

acompaante, ser sta quien permita la comunicacin con los/a

lderes/as de la comunidad. Si el contacto se ha generado directamente

con personas de la comunidad, entonces la comunidad es el contacto

directo.

58

Es necesario realizar esta primera reunin para presentar a las

personas encargadas de la evaluacin. Se espera de este espacio, que

los miembros de la comunidad contextualicen a las personas

evaluadoras acerca de los hechos de violencia que se estn

investigando jurdicamente, las acciones emprendidas, los aciertos y

desaciertos que han enfrentado como comunidad. Por otro lado, se

espera recibir recomendaciones en torno a la importancia de enfatizar

en algn aspecto para la evaluacin, a partir de las valoraciones

subjetivas que estas personas tengan sobre los posibles impactos

psicosociales generados por los hechos de violencia en su comunidad.

Se explicar lo que es un peritaje psicosocial, las etapas y la

metodologa prevista a implementarse para la evaluacin forense,

esperando recibir sugerencias para ser tenidas en cuenta o, en su

efecto, se aclarar lo que la comunidad considere pertinente.

Comunidad en pleno: despus de la reunin con los/a lderes/as es

necesario citar a la comunidad en pleno con la intencin de

contextualizar a todas las personas acerca de la evaluacin forense,

sus motivaciones, metodologa y nes. En este escenario se tendrn en

cuenta las expectativas de la comunidad para aclarar o armar ideas. Es

necesario que el profesional est abierto a las propuestas o sugerencias

que le puedan realizar. Antes de dar inicio, se rmar el documento de

consentimiento informado, en el que cada una de las personas

participantes en la evaluacin, maniesta que conocen sobre el

procedimiento a realizarse y que participa de manera voluntaria en el

proceso. Este procedimiento es lo que comnmente se conoce como

consentimiento libre y voluntario. En el caso de menores de edad,

rmarn sus mayores responsables.

Colectivo Psicosocial Colombiano

59

Posterior a esto ltimo, se dar inicio al proceso de evaluacin,

para lo cual se espera con este encuentro tener una mirada amplia y

general de los posibles impactos psicosociales implantados en la

comunidad, como consecuencia del hecho o los hechos de violencia

sociopoltica.

Teniendo en cuenta que gran parte de la poblacin vctima de

violencia sociopoltica hace parte de sectores sociales excluidos, deben

tenerse en cuenta metodologas que no limiten la participacin de las

personas, sobre todo en lo relacionado con ejercicios exclusivos que

impliquen lecto-escritura, esto es, cercanos a visiones logo-cntricas

excluyentes de otras posibilidades de expresin y comunicacin; en

este sentido, se recomienda recurrir a ejercicios ldicos y artsticos que

vinculen a las personas desde otro tipo de saber.

Las expresiones ldico-artsticas pueden variar de acuerdo a la

poblacin con la que se trabaje y a la preferencia de las personas

evaluadoras. Dentro de stas encontramos dibujos, pinturas, recortes,