Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Personas Mayores en Chile

Personas Mayores en Chile

Cargado por

Lucio Sarabia TolozaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Personas Mayores en Chile

Personas Mayores en Chile

Cargado por

Lucio Sarabia TolozaCopyright:

Formatos disponibles

Las Personas

Mayores en Chile

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

Servicio Nacional del Adulto Mayor

SENAMA

Direccin: Hurfanos #863, Ofcina 902

Santiago de Chile

Telfono: (2) 585 35 00

Fax: (2) 585 35 98

Fono Mayor: 800 4000 35 L

a

s

P

e

r

s

o

n

a

s

M

a

y

o

r

e

s

e

n

C

h

i

l

e

S

i

t

u

a

c

i

n

,

a

v

a

n

c

e

s

y

d

e

s

a

f

o

s

d

e

l

e

n

v

e

j

e

c

i

m

i

e

n

t

o

y

l

a

v

e

j

e

z

Las Personas

Mayores en Chile

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

2

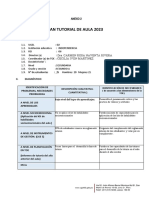

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

PRESENTACIN

INTRODUCCIN

I. MARCO CONCEPTUAL

1. Envejecimiento y Vejez

2. El Componente Gnero

3. Dependencia y Discapacidad en las Personas Mayores

4. Cuidados de Largo Plazo

5. Derechos, Empoderamiento y Participacin Social

6. La Proteccin Social Frente a la Vulnerabilidad de las Personas Mayores

7. Calidad de Vida de las Personas Mayores

II. EL ENVEJECIMIENTO EN CHILE

1. Condicionantes del Envejecimiento Poblacional

1.1 Mortalidad y Esperanza de Vida

1.2 Fecundidad

1.3 Migracin

2. Informacin Demogrfca sobre el Envejecimiento

2.1 Envejecimiento de la Poblacin de Mayores Segn Sexo

2.2 Envejecimiento de la Poblacin por Tramos de Edad

2.3 ndice de Dependencia Demogrfca de Vejez

2.4 Razn de Apoyo a los Padres

2.5 Envejecimiento de la Vejez

2.6 Entorno Familiar de las Personas Mayores

2.7 El Envejecimiento y su Expresin en el Territorio

3. Dimensiones del Envejecimiento

3.1 Las Personas Mayores y el Desarrollo

a) La Pobreza en las Personas Mayores

b) Trabajo y Fuentes de Ingreso

c) Educacin

d) Poblacin de Mayores en las Zonas Urbana y Rural y el Impacto de la Migracin Interna

e) La Dimensin del Gnero en las Personas Mayores

f) Personas Mayores en los Pueblos Indgenas

g) El Desarrollo y su Expresin en el Territorio

3.2 Salud y Bienestar en la Vejez

a) Discapacidad y Dependencia en las Personas Mayores

b) Calidad de Vida Relacionada a la Salud

c) Cuidados de Largo Plazo

d) Salud y Bienestar en el Territorio

3.3 Envejecimiento y Entornos

a) Maltrato e Imagen Desvalorizada del Envejecimiento y la Vejez

b) Vivienda y Arreglos Habitacionales

c) Participacin y Asociatividad

d) Entornos y su Expresin en el Territorio

5

6

8

9

10

11

13

14

16

18

20

21

21

22

22

23

25

26

27

27

28

28

29

31

31

31

33

35

37

38

40

44

47

50

54

57

65

67

67

72

75

79

> ndice

3

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

III. HACIA UN SISTEMA DE PROTECCIN SOCIAL PARA LAS PERSONAS MAYORES: POLTICAS Y PROGRAMAS

1. Las Personas Mayores y el Desarrollo

1.1 Reforma Previsional

1.2 Educacin y Capacitacin

1.3 Fondo Nacional del Adulto Mayor

2. Proteccin Social en Salud y Bienestar de las Personas Mayores

2.1 Acceso a la Salud

2.2 Plan de Acceso Universal con Garantas Explcitas en Salud (AUGE)

2.3 Programa de Salud del Adulto Mayor

2.4 Establecimientos de Larga Estada

2.5 Estipendio al Familiar Cuidador del Dependiente Severo

2.6 Conformar un Sistema de Servicios Sociales y Sanitarios: Pilar Indispensable de la Proteccin Social

de las Personas Mayores

3. Construccin de Entornos Favorables para la Vejez

3.1 Programa de Vivienda para el Adulto Mayor

3.2 Programa Vnculos

3.3 Empoderamiento y Participacin Social

3.4 Desempeo de Nuevos Roles en la Vejez: La Experiencia de los Asesores Senior

3.5 Programa de Intervenciones Innovadoras para el Adulto Mayor (PIIAM)

3.6 Generacin de Conocimiento

3.7 Programa de Turismo Social

3.8 Promocin de una Imagen Positiva en la Vejez

3.9 Avances Normativos y Legales a favor de los Derechos de las Personas Mayores

IV. CONCLUSIONES Y DESAFOS FRENTE AL ENVEJECIMIENTO

1. Sobre el Cambio Demogrfco

2. Respecto de la Situacin Econmica y Empleo

3. Educacin Continua y Capacitacin

4. La Salud y el Desarrollo de un Sistema Integral de Servicios de Cuidado de Largo Plazo: Desafo Fundamental

para las Polticas Pblicas

5. Respecto del Maltrato a las Personas Mayores

6. Respecto a la Vivienda y Condiciones de Habitabilidad

7. La Construccin Social de la Vejez

8. Enfoque de Derechos: Empoderamiento y Participacin

9. Desafos Legales e Institucionales frente al Envejecimiento y la Vejez

BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS

GLOSARIO

ANEXOS

82

84

85

88

89

91

91

93

94

95

96

96

103

103

104

105

106

107

108

109

110

111

116

117

118

119

120

122

123

124

125

128

132

134

146

6

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

> Presentacin

El envejecimiento, los derechos humanos y las polticas

pblicas constituyen el trpode conceptual sobre el cual

se ha edifcado este libro, atendiendo a la importancia del

envejecimiento individual, en tanto fenmeno biolgico,

psicolgico y social que acompaa al ser humano desde

el nacimiento a la muerte, y al envejecimiento demogr-

fco y su particularidad respecto de hacer de la vejez una

etapa que ser vivida con certeza por un nmero crecien-

te de personas y por un tiempo ms largo.

El enfoque de persona mayor escogido por el Gobierno

de S.E. Presidenta de la Repblica, Michelle Bachelet,

que gua este libro, no los considera como grupo vulne-

rable que es objeto de proteccin, sino como titulares de

derechos. Esta defnicin va de la mano con el esfuerzo

realizado en estos ltimos aos por los gobiernos de la

Concertacin, para establecer un nuevo paradigma que

permita la defnicin de polticas que aseguren la integri-

dad y dignidad de los mayores, que ample la proteccin

real de sus derechos humanos y que fortalezca su autono-

ma en condiciones de igualdad y sin discriminacin.

Los esfuerzos desarrollados para dar a luz esta publica-

cin, la compilacin de datos, la generacin de nuevos

conocimientos, la refexin y las propuestas, buscan posi-

cionar la temtica de la vejez y el envejecimiento como un

desafo y una oportunidad pas, visibilizando la realidad

y los derechos de las personas mayores, y asegurar el

diseo e implementacin de polticas sectoriales y terri-

toriales. Desde esa perspectiva, me llena de orgullo pre-

sentar el libro Las Personas Mayores en Chile, Situacin,

Avances y Desafos.

Deseo agradecer a todas y a todos quienes colaboraron

directa o indirectamente con esta publicacin, de manera

especial a todos los funcionarios de SENAMA, a la Unidad

de Estudios y a Cristin Massad, a quien vi crecer con

esta tarea.

S que quienes hemos trabajado en este libro nos senti-

mos parte del esfuerzo de hacer de Chile un pas donde

envejecer no sea motivo de temor e inseguridad. Tengo

la conviccin que cuando el lector cierre el documento,

habremos sumado a otro colaborador en esta tarea de

avanzar en ms y mejores polticas para un Chile que

envejece.

Por los Derechos de las Personas Mayores.

Chile se Construye con sus Mayores.

Paula Forttes Valdivia

Directora

Servicio Nacional del Adulto Mayor

6

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

1 Proteccin y participacin en la vejez: Escenario futuro y polticas pblicas para enfrentar el envejecimiento en Chile. CELADE-CEPAL y SENAMA, 2007.

2 Las tasas de natalidad han disminuido desde 27,33 nacimientos cada mil habitantes en el perodo 1970 -1975; a 15,76 en el lustro 2000-2005. CE-

LADE-CEPAL, Observatorio Demogrfco. 2007.

3 Observatorio Demogrfco CELADE-CEPAL, 2007.

4 Boletn Envejecimiento y Desarrollo en Amrica Latina y el Caribe, los Derechos en la Vejez. CEPAL. 2006.

> Introduccin

Uno de los cambios asociados a la modernidad, indito

en la historia de la humanidad y que se observa en la

actualidad en nuestras sociedades, es el envejecimiento

de la poblacin. Este fenmeno encuentra explicacin

en cambios culturales, sociales, polticos y econmicos,

que han infuido en la reduccin de las tasas de natali-

dad y fecundidad.

Entre los logros conseguidos por las sociedades moder-

nas se encuentra el de una mayor expectativa de vida

de la poblacin, debido bsicamente a la reduccin de

las tasas de mortalidad, resultado del avance de la

medicina y la implantacin de polticas pblicas, funda-

mentalmente asociadas a la salud y el trabajo. Debido a

cambios socioculturales, como el acceso de las mujeres

a los medios de control de la natalidad y su creciente

participacin en el mercado laboral, se ha producido una

reduccin de las tasas de fecundidad. La conjugacin de

estos dos fenmenos, ha derivado en una transicin de-

mogrfca hacia el envejecimiento de la poblacin, que

en Chile se encuentra en una etapa avanzada.

1

En los ltimos 30 aos, la poblacin del pas ha expe-

rimentado un proceso de envejecimiento demogrfco

acelerado y sin precedentes histricos. Hasta 1970, las

personas mayores de 60 aos representaban 8% de la

poblacin, en el Censo de 2002 aumentaron a 11,4% y

cuatro aos despus, de acuerdo a datos de la Encuesta

de Caracterizacin Socioeconmica (CASEN) 2006, las

personas mayores de 60 aos alcanzaban al 13% de

la poblacin total del pas. En los prximos 20 aos se

estima una tasa de crecimiento de 3,7% anual para este

grupo etario, por lo que se proyecta una poblacin de

3.825.000 personas de edad para el ao 2025, lo que

representar el 20% de los chilenos.

La expectativa de vida al nacer supera hoy en da los 78

aos, sobrepasando los 80 aos en el caso de las muje-

res. Si a lo anterior se agrega que Chile ha mostrado una

drstica disminucin de sus tasas de natalidad

2

, se tie-

ne como resultado un envejecimiento a ritmo sostenido.

Esta situacin ir profundizndose de acuerdo a estima-

ciones que sealan que se pasar de 13,12 nacimientos

por cada mil personas en el quinquenio 2010-2025, a

10,98 durante los aos 2045-2050

3

.

El envejecimiento debe ser valorado como un logro que

genera oportunidades que deben ser aprovechadas, al

tiempo que signifca un desafo en funcin de lograr una

mejora en la calidad de vida de las personas mayores,

para que estos aos los vivan de manera digna y en ple-

no bienestar.

Tanto el envejecimiento, proceso que abarca todo el ci-

clo vital y que cruza a toda la poblacin, como la vejez,

conforman un fenmeno complejo y multidimensional

que acarrea consecuencias y desafos, tanto para los

sujetos que experimentan la vejez, como para la socie-

dad en su conjunto.

Las refexiones que se han realizado respecto a estos

fenmenos, han llevado a defnir algunas dimensiones

claves a la hora de disear e implementar polticas

pblicas. Los derechos y la proteccin social, proveen

el marco tico-normativo a partir del cual se disean

e implementan las polticas y programas sociales para

el mejoramiento efectivo de la calidad de vida de las

personas.

La discusin sobre las personas mayores como sujetos

de derecho, se ha desarrollado desde una perspectiva

terico-poltica que sostiene que las polticas pblicas

deben estar guiadas por la titularidad de los derechos

y que el desafo se encuentra en reconocer derechos

para aquellos grupos ms vulnerables

4

. La proteccin

social est abocada a cubrir la brecha entre los dere-

chos atribuidos y la capacidad de traducir el marco pol-

tico-normativo en el que se sustentan los derechos, a un

ejercicio efectivo, generando mecanismos que permitan

hacerlos garantizables y exigibles.

?

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

Un sistema de proteccin fundado en derechos, implica

ocuparse de las diversas formas de vulnerabilidad y ex-

clusin social. Tradicionalmente se abordaba la protec-

cin desde el asistencialismo, implementando polticas

para los grupos en situacin de indigencia y pobreza. Los

gobiernos de la Concertacin han enfocado su quehacer

hacia polticas universalistas, que incorporen diversas

formas de vulnerabilidad adems de la pobreza. En esta

tarea adquiere una relevancia especial la situacin de

las personas mayores, considerando el crecimiento que

este segmento etario ha tenido en los ltimos aos y las

mltiples dimensiones de desproteccin que vive este

sector de la poblacin.

La vulnerabilidad y la desproteccin tienen mltiples

expresiones, tantas como dimensiones en las que las

personas se desenvuelven. Las personas mayores viven

esta realidad en inestables condiciones de salud, seguri-

dad econmica y bienestar social, enfrentando, adems,

la subvaloracin y discriminacin que se expresan en

discursos, smbolos y estructuras socioculturales res-

pecto a la vejez y el envejecimiento.

A pesar de los avances sustantivos desarrollados para

responder a las demandas por proteccin y seguridad,

existe un dfcit estructural frente al envejecimiento po-

blacional, que debe ser cubierto mediante acciones del

Estado que permitan contar con estructuras, capacida-

des y recursos para el logro de las tareas. En materia

de poltica pblica, la promocin de los derechos de las

personas mayores requiere acompaarse con un nfa-

sis especial en los aspectos relativos a su salud, funcio-

nalidad, vinculacin social, participacin y autonoma,

indicadores clave de la calidad de vida de las personas

mayores. Es necesario, asimismo, generar servicios so-

ciales en mbitos tan importantes, como la dependen-

cia de las personas mayores, con una cobertura amplia

y de calidad.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) ha bus-

cado, a travs de la elaboracin de este documento,

ofrecer un instrumento que proporcione conocimientos

sobre la realidad de las personas mayores, como punto

de partida para la discusin y diseo de programas, as

como la focalizacin de recursos en el marco de la cons-

truccin de un Sistema de Proteccin Social para una

sociedad distinta.

El documento se estructura de la siguiente manera:

El primer captulo desarrolla una aproximacin concep-

tual a la temtica del envejecimiento y vejez, estable-

ciendo defniciones tiles para la comprensin del fen-

meno.

El segundo captulo entrega elementos de diagnsti-

co de la situacin de las personas mayores en Chile,

proporcionando informacin que explica el proceso de

envejecimiento poblacional a travs de dimensiones y

descripciones.

El tercer captulo da cuenta de los avances programti-

cos en materia de poltica pblica para la construccin

de un Sistema de Proteccin Social, cuestin fundamen-

tal para un diagnstico completo de la situacin actual

de las personas mayores.

Para la construccin de los dos primeros captulos, se

ha tomado como eje estructurante la Estrategia Regional

de Implementacin para Amrica Latina y el Caribe del

Plan de Accin Internacional de Madrid sobre el Envejeci-

miento, la cual defne tres reas prioritarias en las cua-

les los pases de la regin deben enfocar sus acciones,

a saber: las personas de edad y el desarrollo, el fomento

de la salud y bienestar en la vejez y la creacin de un

entorno propicio y favorable.

El cuarto captulo, incorpora las conclusiones ms rele-

vantes que han surgido del documento, enfocndose en

aquellas que gozan de mayor consenso entre los actores

vinculados a la temtica del envejecimiento y la vejez.

Finalmente, el quinto captulo realiza una propuesta

orientadora de los mbitos en los cuales debiese enfo-

carse la poltica pblica en el futuro prximo, en funcin

del diagnstico desarrollado.

> I. Marco Conceptual

9

I. MARCO CONCEPTUAL

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

En el presente captulo se han reconocido y desarrollado

constructos que atraviesan los mbitos ms relevantes a

la hora de observar las condiciones de vida de los mayores.

Estos referen, por una parte, a cuestiones propias del en-

vejecimiento y la vejez, en tanto fenmenos anclados en el

cambio demogrfco y la transicin hacia el envejecimiento

de la poblacin y, por otra, a dimensiones que posibilitan

comprender el impacto de la vejez y el envejecimiento en

los sujetos, aportando nociones relevantes a la hora de

intervenir sobre este grupo etario.

1. ENVEJECIMIENTO Y VEJEz

Al aproximarse a la temtica de las personas mayores

suelen presentarse confusiones en torno a los conceptos

de envejecimiento y vejez, los que se encuentran estre-

chamente relacionados y que, sin embargo, no son sin-

nimos.

Una primera distincin necesaria aparece con el concepto

de envejecimiento, el cual puede referirse tanto al enveje-

cimiento individual como al envejecimiento poblacional.

Se entiende por envejecimiento individual el proceso que

se inicia con el nacimiento y termina con la muerte, que

conlleva cambios biolgicos, fsiolgicos y psico-sociales

de variadas consecuencias. El envejecimiento individual

se haya inscrito en el ciclo vital de las personas y, por

tanto, est determinado por los contextos en que el indi-

viduo se ha desarrollado, sus estrategias de respuesta y

adaptabilidad y los resultados de dichas estrategias.

El envejecimiento poblacional hace referencia al proceso

de transformacin demogrfca de las sociedades, carac-

terizado por el crecimiento de la proporcin de individuos

de edades avanzadas respecto de los ms jvenes, sien-

do en este sentido muy relevante la defnicin que se ha

construido sobre la vejez y la edad lmite de ella.

El envejecimiento poblacional - o demogrfco - es resulta-

do tanto del desarrollo de las ciencias mdicas e innova-

ciones tecnolgicas acaecidas durante el siglo XX y sus

efectos en el mejoramiento de la salud de las personas,

reduccin de la mortalidad y aumento de la expectativa

de vida, como tambin de transformaciones sociocultura-

les que explican la reduccin de las tasas de natalidad y

fecundidad.

Desde el envejecimiento, se derivan otras conceptualiza-

ciones que contribuyen signifcativamente a la aproxima-

cin sobre la calidad de vida de las personas mayores. Es-

tas son las de envejecimiento saludable y envejecimiento

activo.

Por envejecimiento saludable se entender aquel donde

factores extrnsecos del envejecimiento compensan los

factores intrnsecos, evitando o disminuyendo la prdida

funcional. En este sentido implica un bajo riesgo de sufrir

enfermedades o adquirir una discapacidad causada por

enfermedad, un alto rendimiento de las funciones fsicas

y mentales y un compromiso activo con la vida

5

.

Por envejecimiento activo se debe entender el proceso por

el que se optimizan las oportunidades de bienestar fsico,

social y mental durante toda la vida, con el objetivo de

ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y

la calidad de vida en la vejez. Este concepto es aplicable

tanto a individuos como a grupos de poblacin y hace

referencia a una participacin continua en las cuestiones

sociales, econmicas, culturales y espirituales, no estan-

do limitado a las funciones fsicas o a la participacin

laboral. Incluye a todas las personas, sean ests frgiles,

discapacitadas o con necesidad de asistencia. El enveje-

cimiento activo constituye un concepto ms amplio que

el envejecimiento saludable al reconocer factores que,

junto a lo sanitario, afectan la manera de envejecer de in-

dividuos y poblaciones, estando ntimamente relacionado

con un enfoque de derechos de las personas mayores, su

autonoma e independencia

6

.

Si el envejecimiento se defne como un proceso, la vejez

corresponde a una etapa inscrita al fnal en el ciclo vital,

cuya defnicin puede resultar algo confusa al no existir

5 Ekerdt, David J. Encyclopedia of Aging [libro-e]. New Cork: Macmillan Reference USA, Gale Group, 2002.

6 Organizacin Mundial de la Salud. Grupo Orgnico de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental Envejecimiento activo: un marco poltico. Revis-

ta Espaola de Geriatra y Gerontologa, 2002, 37 (S2), pp. 74-105.

10

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

I. MARCO CONCEPTUAL

un paradigma nico que de cuenta de ella, tratndose

ms bien de una construccin heterognea de aportes

tericos provenientes de distintas disciplinas como la

psicologa, la biologa, la antropologa, la sociologa, la

medicina y la demografa

7

.

Una primera defnicin de vejez hace referencia a una con-

dicin temporal y, concretamente, a una forma de tener

en cuenta el tiempo y la consecuencia del tiempo en el

individuo, es decir, a la edad. En esta consideracin, la

vejez est en funcin del tiempo que transcurre para un

determinado sujeto, frecuentemente medido segn su

edad cronolgica

8

.

Es tambin posible defnir la vejez desde una edad so-

cial, la cual se defne en funcin de los roles, actitudes y

conductas adecuadas, la percepcin subjetiva del propio

sujeto y la edad socialmente atribuida.

La edad social responde a una construccin, determina-

da histrica y culturalmente y, por esto, sujeta a transfor-

maciones y revisin. En este sentido, la vejez sera una

construccin que vara de sujeto en sujeto y de sociedad

a sociedad, en la que confuyen un amplio nmero y tipo

de dimensiones. Es desde la defnicin de la edad social

que emergen una serie de estereotipos y preconcepcio-

nes asociadas a la vejez, las que muchas veces resaltan

los aspectos negativos de esta etapa, imagen que devie-

ne en la valoracin desfavorable que socialmente ha sido

construida sobre la vejez.

Cabe refexionar que los primeros estudios en materia de

envejecimiento y vejez se desarrollan a partir de la geria-

tra, primando en el anlisis de los datos la imagen de

declinacin fsica a travs de los aos. Desde el desarro-

llo posterior de conocimiento a partir de pticas geronto-

lgicas, y ms especfcamente gerontolgicas sociales y

de la teora psicosocial, es que se releva la dimensin del

crecimiento por sobre la declinacin, otorgando una nue-

va perspectiva al abordaje de polticas pblicas, menos

asistenciales y ms inclusivas

9

.

Ms all de las referencias a estas distintas defniciones

de edad, la vejez debe ser comprendida como la ltima

etapa del ciclo vital de las personas, la cual, lejos de ser

esttica, presenta un gran dinamismo y mltiples cambios

que comportan variadas consecuencias para los sujetos

que la experimentan. Entre ellas se cuentan las asocia-

das al retiro laboral, al cambio de las relaciones sociales

y prdidas vinculares, que en un alto porcentaje de casos

llevan al debilitamiento de la red social del individuo que

envejece, as como la emergencia de discursos sociales

negativos asociados a la inactividad y la dependencia, los

que impactan directamente en la valoracin de la etapa

por parte del sujeto y la sociedad, poniendo en evidencia

el vaco de un rol social para las personas mayores que

les permita un estatus de mayor valoracin.

Otra caracterstica de esta etapa, que aparece con fuerza

en estos ltimos aos, es la mayor duracin de la misma,

lo que plantea el desafo concreto a la gerontologa de

tener que diferenciarla internamente, a razn de afnar el

anlisis y poder proponer estrategias ms acordes.

Finalmente, una correcta conceptualizacin de la vejez

debe prestar atencin a la multiplicidad y diversidad de

factores, tanto internos como externos, que estn inter-

viniendo en su defnicin. No es posible hablar de la exis-

tencia de una vejez, sino de muchas, construidas desde

la experiencia particular de lo que ha sido el proceso de

envejecimiento de la persona mayor, el contexto histrico

y las condicionantes psicosociales que le han permitido

o facilitado el desarrollo de oportunidades y destrezas

determinantes en la confguracin de esta etapa y en la

percepcin de la misma.

2. EL COMPONENTE GNERO

Desde la heterogeneidad que presenta la vejez, se hace

necesario representar, en el anlisis gerontolgico, los

aspectos relacionados al gnero y sus implicancias en

las formas y modos en que se vive esta etapa, ms an

cuando una caracterstica universal del envejecimiento

de las sociedades es que las mujeres viven ms que los

hombres y, en el caso de muchos pases como el nuestro,

en condiciones ms desfavorables.

Las mujeres y los hombres diferen entre s por una diver-

sidad de elementos que se confguran desde lo biolgico

y lo sociocultural. Cuando se considera lo biolgico nos

referimos al sexo y con lo sociocultural al gnero.

El gnero se defne como la construccin social de las

diferencias sexuales, destacando los signifcados atribui-

dos culturalmente a tales diferencias y entendindolas

como fruto de un aprendizaje sociocultural, lo que deter-

mina roles y actitudes adecuados para cada sexo.

El gnero es un concepto general, que permite una mayor

comprensin de los fenmenos sociales, pues posibilita

la existencia de diferentes tipos de relacin entre mujeres

y varones, generando distinciones de acuerdo a contextos

sociales, culturales y perodos histricos diferentes.

El gnero constituye, adems, un sistema de clasifcacin

de las personas, a las cuales se les otorga una posicin

diferenciada en el entramado social a partir de un sistema

de discursos y prcticas que constituyen a lo femenino y

lo masculino, en trminos de roles diferenciados y en tr-

7 Aranbar, Paula Acercamiento conceptual a la situacin del adulto mayor en Amrica Latina. NU. CEPAL. CELADE. Divisin de Poblacin. Area de Po-

blacin y Desarrollo del CELADE. Santiago, 2001.

8 Fernndez-Ballesteros, R. (Dir.) (2000) Gerontologa Social. Madrid. Editorial Pirmide. ISBN: 84-368-1437-1.

9 Paula Forttes Valdivia. Directora Nacional de SENAMA. Seminario Interno de Capacitacin. 2008.

11

I. MARCO CONCEPTUAL

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

minos diferenciados de valor y prestigio. De este modo, va

a determinar profundamente la manera en que hombres

y mujeres experimentan su vida. En tal sentido, el gnero

se constituye en un importante componente a considerar

en el envejecimiento y la vejez, dado que infuye a lo largo

de todo el ciclo vital de las personas.

El proceso de transicin demogrfca que experimenta

el pas, considera diferencias tanto cuantitativas como

cualitativas entre los hombres y las mujeres mayores, lo

que confgura escenarios de envejecimiento y vejez que

muchas veces ubican a las mujeres en una posicin de

desventaja frente a sus coetneos masculinos. De este

modo, el gnero va a estar determinando en una impor-

tante medida la manera en que las personas acceden a

la vejez y transitan por ella, siendo un elemento clave a

tener en cuenta en la formulacin de las polticas pbli-

cas sobre envejecimiento y vejez. Dicho de otro modo, si

partimos de la consideracin que es necesario observar

la heterogeneidad que encontramos entre las personas

mayores, lo que obliga a disear e implementar polticas

pertinentes, el gnero va a determinar profundamente una

parte importante de esas diferencias, toda vez que enve-

jecer como mujer o como hombre es muy distinto, siendo

necesario, adems, considerar las particularidades que

existen entre las mujeres y entre los hombres mayores.

Uno de los elementos que adquiere especial relevancia

al profundizar sobre el componente gnero, lo confguran

las transformaciones que ha experimentado la estructura

familiar, y los consecuentes impactos que sta ha tenido

sobre la vejez y el envejecimiento.

Una de las transformaciones ms importantes del siglo

XX ha sido la de la estructura familiar. La modernizacin,

nuevas formas de produccin y trabajo, entre otros facto-

res, ha signifcado un cambio en la manera en que stas

se construyen y los roles sealados para cada uno de sus

miembros.

Parte importante de estas transformaciones se explican

desde un enfoque de gnero. Nuevas formas de relacin

entre los sexos han signifcado una reconfguracin de los

roles dentro de la familia y la emergencia de una plurali-

dad de modelos que coexisten en la sociedad actual. Sin

embargo, pese a los grandes avances, hoy las mujeres si-

guen estando cultural y socialmente asociadas al mbito

de lo domstico y, por tanto, ocupndose de la mayora de

las tareas que en este espacio se encuentran inscritas,

entre ellas los cuidados a terceros, como los requeridos

por personas que por razones ligadas a su capacidad fun-

cional necesitan de un apoyo cotidiano para realizar las

actividades de la vida diaria.

En este sentido, es necesario considerar estas transfor-

maciones en la estructura de las familias toda vez que, de

no implementarse medidas que compensen la sobrecarga

de trabajo para las mujeres, especfcamente en lo que

a cuidados de otros se refere, se ir profundizando una

situacin que hoy en da ya aparece como un problema.

La sobrecarga de trabajo que sobrellevan las mujeres, ha-

cindose cargo del cuidado de personas con dependencia

para la realizacin de actividades de la vida diaria, im-

pacta en su salud, lo que las hace vulnerables a caer en

dependencia, reproducindola al interior de sus familias.

Estas y otras problemticas que deben enfrentar las

mujeres, sobre todo las mayores, hacen necesario iden-

tifcar aquellas diferencias demogrfcas y estructurales

que signifcan, fnalmente, disparidad en las condicio-

nes de vida de hombres y mujeres, para luego defnir la

focalizacin de los programas en funcin de aquellas

particularidades.

3. DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD EN LAS PERSONAS

MAYORES

Algunas de las caractersticas que observa el proceso de

envejecimiento en Chile son el aumento de la esperanza

de vida a partir de los 60 aos, como tambin el aumento

de las cohortes poblacionales de mayores de 79 aos, lo

que se denomina envejecimiento de la vejez. Este aspecto

otorga un peso mayor al anlisis del fenmeno de situa-

ciones de discapacidad y dependencia de las personas

mayores.

Existe una estrecha relacin entre dependencia y edad,

pues el porcentaje de individuos con limitaciones en su

funcionalidad aumenta entre las personas mayores, espe-

cialmente en los de edades ms avanzadas. Este aumen-

to no se produce a un ritmo constante, sino que alrededor

de los 80 aos se acelera notablemente. De este modo,

la dependencia se encuentra estrechamente ligada al en-

vejecimiento de la vejez

10

.

En el contexto de un proceso de transicin demogrfca

avanzada, es necesario tener presente que algunos tipos

de enfermedades afectan y afectarn a una fraccin cada

vez mayor de la poblacin, patologas que muchas veces

gatillan escenarios de discapacidad y dependencia. A

edad avanzada, el organismo no responde de igual for-

ma ante las patologas y las condiciones ambientales que

lo amenazan, comenzando a manifestarse deterioros del

organismo que traen consecuencias que se traducen en

prdidas de funcionalidad. As, muchas de las patologas

recurrentes que enfrentan los mayores los hacen ms vul-

nerables a caer en dependencia.

La dependencia es uno de los principales desafos que

las polticas, planes y programas dirigidos a las personas

de edad deben abordar. Sin embargo, hoy en da no se

cuenta con toda la informacin necesaria para avanzar

en ello y la que existe refere principalmente a la discapa-

10 Revista Gente Grande. Editorial. Junio 2008. Paula Forttes Valdivia, Directora Nacional, Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA.

12

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

I. MARCO CONCEPTUAL

11 Art. 2.2 de la Ley 39/2006 de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a personas en situacin de dependencia (BOE nmero 299 de 15 de

diciembre de 2006).

12 Son las actividades imprescindibles para poder subsistir de forma independiente. Entre ellas se incluyen las actividades de autocuidado (asearse,

vestirse y desnudarse, poder ir solo al servicio, poder quedarse solo durante la noche, comer ) y de funcionamiento bsico fsico (desplazarse dentro del

hogar) y mental (reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar instrucciones y/o tareas sencillas). Ref.:Libro Blanco de la Dependencia.

Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO, 2004.

13 Fragilidad en el adulto mayor y valoracin geritrica integral. Pedro Paulo Marn. Revista chilena de Reumatologa. Vol. 20. 2004.

cidad, que no es equivalente a dependencia, an cuando

permite predecir potenciales escenarios de fragilidad y

vulnerabilidad ante sta.

La clasifcacin de discapacidades de la OMS, denomina-

da Clasifcacin Internacional del Funcionamiento, de la

Discapacidad y de la Salud (CIF), defne la discapacidad

como un trmino paraguas que aglutina los dfcit, limita-

ciones en la actividad y las restricciones en la participa-

cin. Denota los aspectos negativos de la interaccin en-

tre el individuo con una alteracin de la salud y su entorno

(factores contextuales y ambientales).

La CIF propone un esquema conceptual que permite de-

fnir claramente la discapacidad y la dependencia, facili-

tando la diferenciacin de ambos conceptos y permitien-

do interpretar las consecuencias de las alteraciones de

la salud:

Dfcit en el funcionamiento: es la prdida o anorma-

lidad de una parte del cuerpo, o de una funcin fsiol-

gica o mental. Esta anormalidad refere a una desvia-

cin signifcativa de la normalidad estadstica.

Limitacin en la actividad: se refere a las difcultades

que un individuo puede encontrar a la hora de ejecutar

actividades. Las limitaciones en la actividad pueden

clasifcarse en distintos grados, en relacin con la in-

tensidad, segn cantidad o calidad de la disminucin

que se esperara respecto a la ejecucin de actividades

por parte de una persona sin alteracin de salud.

Restriccin en la participacin: hace referencia a los

problemas que un sujeto puede experimentar en sus

experiencias vitales. La restriccin en la participacin

es estimada en funcin de la comparacin entre la par-

ticipacin de un individuo y la participacin esperada de

un individuo sin discapacidad.

Barrera: son todos aquellos factores del medio que

condicionan el funcionamiento y crean discapacidad.

Pueden incluir aspectos como, por ejemplo, un am-

biente fsico inaccesible, la falta de tecnologa asis-

tencial apropiada, las actitudes negativas de las per-

sonas hacia la discapacidad y tambin la inexistencia

de servicios, sistemas y polticas que favorezcan la

participacin.

En tal sentido, la dependencia es entendida como el re-

sultado de un proceso que se inicia con la aparicin de un

dfcit en el funcionamiento corporal o mental, consecuen-

cia de una enfermedad, un deterioro o accidente. Este

dfcit comporta una limitacin en la actividad. Cuando

tal limitacin no puede compensarse mediante la adapta-

cin del entorno o del sujeto, provoca una restriccin en

la participacin, que se concreta en la dependencia de

la ayuda de otras personas para realizar las actividades

de la vida cotidiana. La dependencia queda as defnida

como el estado de carcter permanente en que se en-

cuentran las personas que, por razones derivadas de la

edad, enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o

la prdida de autonoma fsica, mental, intelectual o sen-

sorial, precisan de la atencin de otra u otras personas, o

ayudas importantes, para realizar actividades bsicas de

la vida diaria.

11

La discapacidad en s, es condicin de posibilidad de de-

pendencia, pero para que exista necesidad de ayuda de

otros, deben existir limitaciones en la actividad. An as,

que existan limitaciones o difcultades para realizar ac-

tividades bsicas de la vida diaria (ABDV)

12

, no implica

forzosamente la necesidad de asistencia por parte de ter-

ceros, es decir, dependencia.

Sucede que personas discapacitadas, incluso con disca-

pacidades severas que ocasionan grandes limitaciones

para realizar las actividades de la vida cotidiana, no ne-

cesitan de asistencia para ejecutarlas. La dependencia

requiere una o ms limitaciones en la actividad a las

que se agrega la necesidad de ayuda de otros para su

realizacin.

Otro concepto que se encuentra asociado a la discapaci-

dad y la dependencia es el de fragilidad. La fragilidad es

un concepto relativamente nuevo y an no logra construir-

se una defnicin consensuada sobre ella, utilizndose va-

riados conceptos para especifcarla. Con todo, es posible

entender la fragilidad como resultado de la disminucin

de la capacidad de reserva que lleva a la discapacidad y

precipita la institucionalizacin. Muchas veces, las perso-

nas mayores son vulnerables al medio interno y/o exter-

no, cuestin que es producida por la normal prdida de la

reserva fsiolgica con el paso de los aos, a lo que hay

que sumar la prdida en su capacidad de mantencin del

equilibrio dinmico y autorregulacin, reducindose, por

ejemplo, su fuerza muscular o la capacidad de regular la

temperatura corporal.

13

Una persona puede presentar fragilidad slo por causas

mdicas, pero existen otras causas que la pueden estar

determinando, entre ellas las sociales, farmacolgicas y

psicolgicas. Finalmente, es frecuente observar que se

puede estar frgil con pequeas sumas de factores o

agresiones del ambiente mdico-social, ya sea del medio

interno o externo.

13

I. MARCO CONCEPTUAL

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

14 Paula Forttes Valdivia. Directora Nacional de SENAMA. Seminario Fuentes y Organizacin del Gasto en Salud, Redes para la Epidemiologa del Siglo XXI.

2008.

15 Encyclopedia of Gerontology: age, aging, and the aged. Ed., James E. Birren. San Diego: Academic Press, 1996. 2 vols.

16 IDEM.

17 Art. 2.6 de la Ley 39/2006 de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a personas en situacin de dependencia (BOE nmero 299 de 15 de

diciembre de 2006).

18 Thesaurus of aging terminology. 8th ed. Washington: AARP, 2005.

4. CUIDADOS DE LARGO PLAzO

Como ya se ha sealado, el envejecimiento individual,

en sus etapas ms avanzadas, presenta una mayor fre-

cuencia de deterioro fsico y cognoscitivo que, en mu-

chos casos, se traducen en discapacidad y dependen-

cia, haciendo que los sujetos que los viven requieran del

apoyo de otras personas -sobre todo del entorno social

inmediato- para realizar las actividades cotidianas.

Tanto en los pases desarrollados como en los en vas de

desarrollo, la capacidad de las familias de brindar asis-

tencia a las personas dependientes se ha visto reducida

debido a los cambios en su estructura, lo que se relacio-

na con el arribo de la mujer al mercado del trabajo y la

reduccin en las tasas de fecundidad; siendo las mujeres

quienes, con mayor frecuencia, proveen apoyo y brindan

cuidados.

La situacin de pases como el nuestro presenta precarie-

dades en materia de proteccin y cuidados, habindose

ya verifcado un proceso de envejecimiento ms acelera-

do, sin un correlato en el rol del Estado en la provisin

de cuidados. Cabe sealar que la provisin de cuidados

presenta escenarios ms favorables en Estados Benefac-

tores que han resuelto que la familia no es el nico res-

ponsable de ellos.

La articulacin del acelerado y progresivo envejecimiento

y las transformaciones de la familia es un antecedente

para la refexin entorno a los cuidados de larga duracin,

en el sentido que la sociedad demanda una respuesta

a la necesidad, cada vez mayor, de brindar cuidados de

largo plazo a aquellas personas que as lo requieren

14

. Al

mismo tiempo, esa respuesta no puede seguir exclusiva-

mente instalada en la familia -sobretodo en las mujeres- y

la comunidad, principalmente por las enormes presiones

que estos cuidados signifcan para quienes los proveen

y por la consecuente reproduccin de la dependencia en

el mbito de la familia, cuestin que estara afectando a

un nmero cada vez mayor de mujeres, incluso mayores,

que ven dramticamente aumentado el riesgo de requerir

de otros para la realizacin de las actividades de la vida

cotidiana.

Cuando se habla de cuidados de largo plazo, se hace re-

ferencia a todos aquellos cuidados y servicios permanen-

tes que son requeridos por personas que no son capaces

de desempear la totalidad de las actividades de la vida

cotidiana de manera autnoma y sin ayuda, es decir, per-

sonas dependientes.

Al igual que la dependencia, estos cuidados pueden ser

de mayor o menor magnitud, la que estar determinada

por los requerimientos de la persona cuidada, es decir,

por su grado de dependencia.

Adems, estos cuidados pueden ser provistos tanto en el

mbito de la familia y la comunidad por personas cerca-

nas al demandante de cuidados, o bien, por instituciones

especializadas o personas que se desempean profesio-

nalmente en la provisin de cuidados. En estos espacios,

como es de esperar, deben existir las competencias suf-

cientes para brindar cuidados de calidad. A los primeros

tipos de cuidado de larga duracin se les denomina cui-

dados informales, mientras que los segundos reciben la

denominacin de cuidados formales.

Para efectos de este anlisis se considerarn como equi-

valentes, por una parte, a los cuidados informales y cuida-

dos no profesionales y, por otra, a los cuidados formales

y cuidados profesionales.

Los cuidados informales o no profesionales son todos

aquellos cuidados que son proporcionados por familiares

o personas cercanas a la familia, realizando la tarea del

cuidado bien en la casa de la propia persona mayor o en

la casa del cuidador

15

y que no estn vinculadas a un

servicio de atencin institucionalizada. De este modo, se

desprende la existencia de cuidadores informales.

Los cuidados formales o profesionales son todos aquellos

cuidados que son prestados por profesionales o semipro-

fesionales, tales como trabajadores sociales, mdicos,

abogados, personal de ayuda a domicilio y enfermeras,

que cuidan de personas mayores en una amplia variedad

de mbitos

16

. Entre stos, se deben considerar aquellos

que son prestados por una institucin pblica o privada,

con o sin nimo de lucro, y los de profesionales autno-

mos, entre cuyas fnalidades se encuentra la prestacin

de servicios a personas en situacin de dependencia, ya

sean en su hogar o en un centro especializado

17

.

Respecto de los cuidados de larga duracin, es necesa-

rio defnir a un mbito de cuidados que est orientado

a la atencin de las necesidades fsicas, psicolgicas y

sociales, existenciales y espirituales de personas que

presentan enfermedades terminales. Este tipo de cuida-

dos recibe la denominacin de cuidados paliativos y su

objetivo es conseguir la mejor calidad de vida posible, el

alivio del dolor, el control de los sntomas de la enferme-

dad, brindando un apoyo integral a la propia persona y

su entorno

18

.

14

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

I. MARCO CONCEPTUAL

19 Mora, Tania y Sol, Loreto. Desafos del Envejecimiento Poblacional desde la Perspectiva de los Derechos Humanos: El caso de Chile. 2008.

20 Hierro, L. en Mora, Tania y Sol, Loreto. Desafos del Envejecimiento Poblacional desde la Perspectiva de los Derechos Humanos: El caso de Chile.

2008.

21 Ferrer, Marcela (2005). La poblacin y el desarrollo desde un enfoque de derechos humanos: intersecciones, perspectivas y orientaciones para una

agenda regional. Serie poblacin y desarrollo N 60. CEPAL/ CELADE - Divisin de Poblacin, Chile.

22 Huenchun, Sandra, Alejandro Morlachetti y Javier Vsquez, (2006). Derechos Humanos en la edad avanzada. Anlisis de los instrumentos de derecho

internacional y de derecho interno en Amrica Latina. Manuscrito. CEPAL, Chile.

23 Squella Narducci, Agustn, (2004). Introduccin al Derecho, Editorial Jurdica de Chile.

5. DERECHOS, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIN

SOCIAL

El sistema internacional de derechos humanos da pie a

toda normativa o instrumento legal en pos de la protec-

cin social hacia cualquier individuo o grupo, incluidas las

personas mayores. As, para defnir la forma en que ope-

ran los derechos, el empoderamiento y la participacin

social en referencia a los derechos, es necesario preci-

sar sus orgenes y principales caractersticas, para luego

abordar sus implicancias para las personas mayores.

En este sentido, las primeras declaraciones de derechos,

con fuerza, fundadas en derechos inherentes al ser hu-

mano son:

La Declaracin de Independencia de los Estados Uni-

dos de 1776, donde se afrma que todos los hombres

han sido creados iguales, dotados de ciertos derechos

innatos, como la vida, la libertad y la bsqueda de la

felicidad.

La Declaracin de los Derechos del Hombre y el Ciuda-

dano de 1789, que constituye el ms completo catlo-

go de derechos y garantas de la poca.

19

En este marco, surge la Declaracin Universal de Dere-

chos Humanos, la que, en trminos generales, alude a un

conjunto de derechos universales que cada individuo pue-

de reclamar por el slo hecho de pertenecer a la especie

humana. Este concepto se fundamenta en la idea de una

sociedad compuesta por individuos libres e iguales.

Desde una perspectiva jurdica podemos defnir Dere-

chos Humanos como: Aquellas libertades, inmunidades,

pretensiones y potestades que corresponden a todo ser

humano como condicin necesaria para realizarse como

sujeto moral y cuya satisfaccin es condicin necesaria y

sufciente para justifcar la existencia, el origen y conteni-

do de un sistema jurdico.

20

Caractersticas

Tradicionalmente se sealan como caractersticas de los

Derechos Humanos las siguientes:

Los Derechos son inherentes a la naturaleza humana,

prescindiendo de cualquier reconocimiento positivo,

existen incluso siendo negados por algn Estado.

El orden en el que se basan los derechos es inmuta-

ble, prescindiendo del origen social de cada individuo.

Son propios de cada individuo en cuanto tales, no de

los grupos.

Esta ltima caracterstica en dcadas recientes ha sido

sometida a revisin, por el reconocimiento a ciertos gru-

pos especfcos, a travs de los denominados Derechos

Colectivos

21

. Desde un punto de vista jurdico es posible

sealar que los derechos son:

Universales: pertenecen a todo ser humano, en cualquier

sociedad, sin distincin de sexo, raza, edad, clase social,

origen tnico o religioso.

Imprescriptibles: es decir, que no se pierden por el trans-

curso del tiempo.

Innatos e irrenunciables: todos los seres humanos nace-

mos con ellos, adems no se puede renunciar a su titula-

ridad, inclusive contra su propia voluntad.

Interdependientes y complementarios: porque se relacio-

nan y apoyan unos con otros.

22

Evolucin de los Derechos Humanos

Al respecto es posible reconocer cinco estados o etapas

de estos derechos, a saber, positivacin, generalizacin,

expansin, internacionalizacin, y especifcacin.

23

a. Positivacin: dice relacin con el hecho que los de-

rechos humanos se han ido incorporando progresiva-

mente al derecho positivo interno de los Estados, es-

pecialmente a travs de sus Constituciones, lo que ha

contribuido a cristalizarlos y a favorecer su efectividad.

b. Generalizacin: por la cual se entiende el proceso a

travs del cual estos derechos han llegado a ser pro-

pios de todos los seres humanos, por el slo hecho

de ser tales, es decir, sin distinciones de raza, color,

sexo, edad, posicin poltica, gnero o de cualquier

otro orden.

c. Expansin: ha consistido en el gradual y progresivo in-

cremento del catlogo de los derechos humanos, en

el que se han incorporado nuevos derechos, o nuevas

generaciones de stos, que pasan a ser reconocidos y

protegidos en el carcter de tales.

d. Internacionalizacin: que se inicia en el siglo pasado, a

travs del cual estos derechos exceden el mbito de los

derechos internos o nacionales y pasan a incorporarse

primero como declaraciones y luego a travs de pactos

o tratados, lo que podra denominarse como el derecho

positivo internacional de los derechos humanos.

e. Finalmente con la especifcacin, de data reciente, en

la que con una mejor y ms particularizada identifca-

cin de los sujetos titulares de los derechos, se atri-

buyen determinadas prerrogativas a quienes puedan

16

I. MARCO CONCEPTUAL

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

24 Ferrajoli, Luigi, (1999). Derechos y Garantas, la ley del ms dbil. Editorial Trotta Madrid.

25 Lowick-Russel, Jenny. Hacia Una Convencin de Derechos de las Personas Mayores, documento interno, SENAMA.

26 Mora Biere, Tania, Ponencia presentada en Congreso Internacional Ciencias, Tecnologas y Culturas. Dilogo entre las disciplinas del conocimiento.

Mirando al futuro de Amrica Latina y el Caribe, 30 de octubre a 2 de noviembre de 2008, Universidad de Santiago de Chile.

encontrarse en la sociedad en una situacin de des-

ventaja respecto de sus semejantes (vulnerabilidad). La

primera especifcacin surgi a propsito del trmino

ciudadano, respecto de una ms general de hombre,

por lo que sin perjuicio de los derechos del hombre,

puede hablarse tambin de los derechos del ciudadano

en particular, como por ejemplo los derechos polticos.

Esta especifcacin se ha producido a travs de la consi-

deracin de que stos derechos son slo atribuibles a ca-

tegoras o grupos de ciudadanos por razones vinculadas

a su situacin social o cultural discriminada.

Este proceso de especifcacin ha abierto paso a lo que

se denomina derechos de grupo, que constituyen aque-

llos derechos atribuidos a conjuntos determinados de

sujetos en funcin de peculiares circunstancias en que

se realiza su existencia.

24

En cuanto a los grupos vulnerables, potenciales sujetos

de derechos de grupo, el informe sobre Desarrollo Huma-

no del ao 2000 destaca que en todo el mundo persiste

la discriminacin en razn del gnero, el grupo tnico, la

raza y la edad.

En especfco, respecto de la Declaracin Universal de

los Derechos Humanos, podramos sealar primeramen-

te que al no hacer distincin especfca en algn grupo,

se aplica a todos los seres humanos, por lo que se apli-

ca tambin a las personas mayores. Sin embargo y al ser

el primer instrumento de estas caractersticas no avanza

en la especifcidad de algunos grupos denominados

vulnerables.

En este sentido, es preciso sealar que, hasta hace poco,

ninguno de los instrumentos de derecho internacional

consideraba a las personas mayores como sujetos de de-

recho especfco, quedando contenidas en declaraciones

del orden cualquier otra condicin social (Declaracin

Universal de Derechos Humanos; Pacto sobre Derechos

Econmicos, Sociales y Culturales; y Convencin America-

na sobre Derechos Humanos).

Sin embargo, la Convencin Americana de Derechos Hu-

manos contiene un protocolo adicional conocido como

Protocolo de San Salvador, el cual incluye normas espec-

fcas a favor de las personas mayores. La situacin legal

del Protocolo de San Salvador en Chile, indica que est

an pendiente la ratifcacin a travs de los procedimien-

tos internos para tener fuerza obligatoria.

Hacia una Convencin Internacional de las Personas de Edad

Al no existir un instrumento jurdicamente vinculante que

estandarice y proteja los derechos de las personas ma-

yores impera la tolerancia y la impunidad. Las especif-

cidades y requerimientos que presentan las personas

mayores, simplemente se pierden en la universalidad

con las que son tratados.

En la doctrina internacional de derechos humanos, la

edad es un asunto que ha sido tratado bajo la amplia

acepcin de cualquier otra condicin social, haciendo

alusin por extensin a las diferencias de edad y genera-

cionales, pero cuyo tratamiento no ha sido manifesto. El

argumento es que la naturaleza universal de los instru-

mentos internacionales debera incluir a los sujetos de

edad avanzada. Sin embargo, es frecuente que los actos

de violacin de los derechos de las personas mayores

sean abordados de manera local, o cuando adquieren

connotacin pblica los gobiernos adoptan medidas

reactivas, y en cuyo caso, muchas veces, no cuentan con

los mecanismos de proteccin o los procedimientos per-

tinentes, o bien, las instancias dedicadas a la defensa y

proteccin de derechos se declaran incompetentes.

25

A partir del reconocimiento de lo anterior, es necesario

sealar que los pases de Amrica Latina y el Caribe han

manifestado una especial preocupacin en torno a traba-

jar por una Convencin Internacional de las Personas de

Edad. En el contexto de Naciones Unidas, se han llevado

a cabo dos Reuniones de Seguimiento al Plan Internacio-

nal de Madrid, la primera en Santiago el ao 2003 y la

segunda en Brasilia en 2007. Adicionalmente, en 2008

se realiz en Ro de Janeiro la reunin de seguimiento a

la Declaracin de Brasilia. Estos encuentros avalan el

planteamiento explcito de estos gobiernos de trabajar

para la elaboracin de una Convencin Internacional en

defensa de los derechos de las personas mayores.

26

Esta idea ha sido entusiastamente respaldada por el

Gobierno de Chile, a travs de gestiones realizadas por

SENAMA, en el mes de junio de 2008, la Cancillera Chi-

lena, a travs de Documento del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores, N 2.096, de mayo de 2008, de apoyo

a iniciativas multilaterales sobre adulto mayor, seal

aprobar la aceptacin como pas de la Declaracin de

Brasilia; e instruy a su representante en el Consejo

de Derechos Humanos de Naciones Unidas a promo-

ver la instauracin de una Convencin de Derechos de

las Personas Mayores, as como la designacin de un

Relator especial encargado de velar por la promocin y

proteccin de los derechos humanos de las personas

mayores.

El Senado de la Repblica de Chile, por otra parte ha ma-

nifestado tambin su voluntad de solicitar al Gobierno

de Chile el estudio de una Declaracin Internacional de

Derechos de Personas Mayores, a travs de documento

N 789 de junio del 2008.

16

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

I. MARCO CONCEPTUAL

27 CEPAL, La proteccin social de cara al futuro: Acceso, fnanciamiento y solidaridad. Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL),

febrero 2006.

Participacin Social

Los derechos y la participacin social se vinculan en dos

dimensiones: por una parte, la participacin social se

establece como un derecho al que pueden acceder to-

dos los miembros de la sociedad y, por otra, se defne la

participacin social como instrumento de articulacin de

intereses entre individuos y grupos, que posibilita exigir

derechos que no son asegurados por el aparato pblico.

As, la participacin se confgura como instrumento de ge-

neracin de empoderamiento, de conocimiento de dere-

chos y de construccin de ciudadana.

Los derechos y la proteccin social proveen el marco

desde donde las polticas pblicas se plantean y ope-

racionalizan, de este modo se est haciendo referencia

a un aspecto del quehacer social que dice relacin con

el rol del Estado. El correlato necesario para que la pro-

teccin social y el ejercicio de los derechos se cristalice,

se encuentra en la ciudadana, lo que slo es posible en

una sociedad con individuos que conocen y exigen sus

derechos. El empoderamiento hace referencia entonces

al conocimiento sobre los derechos y a la capacidad de

exigirlos para que el Estado provea su garanta efectiva.

Por otra parte, la participacin en el mbito de la vincula-

cin a redes sociales, permite acceder a formas de capi-

tal social que posibilitan asociar y movilizar una serie de

recursos, a los que sin una participacin activa es muy

difcil acceder.

La participacin social de las personas mayores, desde

su dimensin individual, podra defnirse como el proce-

so de interaccin personal que consiste en tomar parte

activa y comprometida en una actividad conjunta y que es

percibida por la persona como benefciosa. Sin embargo,

la participacin social no slo se refere a los estilos de

vida de cada persona, tambin est estrechamente ligada

al lugar que la sociedad asigna a quien envejece, es decir,

a la imagen social de la vejez.

De este modo, los entornos de participacin y de vincula-

cin social, cuando se establecen como espacios de inte-

gracin y como facilitadores de un envejecimiento activo,

signifcan recursos funcionales al logro o incremento de la

calidad de vida de las personas. Por el contrario, cuando

no existen instancias de participacin, estos potenciales

recursos se transforman en barreras y limitaciones para

la actividad y el bienestar.

Los medios institucionales para enfrentar estas limitacio-

nes van en la lnea de la insercin sociocomunitaria y del

fomento a la participacin, generando vinculacin con y

entre grupos que signifcan un potencial de recursos de

apoyo recproco, de vnculos de solidaridad y de trabajo, y

de articulacin subjetiva de trayectorias de vida.

6. LA PROTECCIN SOCIAL FRENTE A LA

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES

Para aproximarse conceptualmente a la proteccin so-

cial, se debe considerar que sta, antes que nada, cons-

tituye la expresin mxima de una sociedad democrtica

que ha decidido garantizar, a todos sus miembros, igual-

dad de oportunidades frente a los diversos escenarios

de vulnerabilidad existente, para el alcance del bienes-

tar y aseguramiento de su calidad de vida durante todo

el ciclo vital.

Esta decisin de la sociedad conlleva el deseo de vivir

entre iguales, lo que no signifca de ninguna manera la

homogenizacin de las formas de vivir y pensar, sino ms

bien la disponibilidad de una institucionalidad incluyente

que garantice a todos las mismas oportunidades de parti-

cipar en los benefcios de la vida colectiva y en las decisio-

nes que se toman respecto de como orientarla. En este

sentido, la pobreza no es slo una condicin socioecon-

mica caracterizada por la falta de acceso a los mnimos

considerados en una escala de necesidades bsicas, o

la falta de participacin en el progreso colectivo debido a

la brecha entre el ingreso de los pobres y el ingreso me-

dio de la sociedad; ser pobre o excluido es, sobre todo,

carencia de ciudadana o condicin preciudadana, en la

medida en que se niega la titularidad de derechos socia-

les y de participacin.

27

De acuerdo a lo anterior, la proteccin social se vincula

directamente con la pertenencia efectiva a la sociedad,

a travs de la participacin e inclusin, y con el disfrute

efectivo de las condiciones de vida acorde con el progreso

y desarrollo de la sociedad. La pertenencia a la sociedad y

el consecuente disfrute de sus xitos, es considerado un

derecho inalienable, del cual todos los miembros son titu-

lares y, por tanto, pueden y deben exigir al Estado -como

depositario y responsable del resguardo y cumplimiento

de los consensos sociales- la garanta de tales derechos.

Desde aqu es que se conceptualiza una proteccin social

fundada en derechos.

El tipo de derechos que el Estado debe proteger son, en el

marco internacional de los derechos humanos, de tres n-

doles: los derechos civiles, que consagran las libertades

de los individuos respecto a la coaccin del Estado e inclu-

yen, entre otros, la libertad de expresin y pensamiento,

de asociacin y reunin, de culto y religin, de propiedad,

y el derecho a la justicia; los derechos polticos, a saber,

el derecho a participar en el ejercicio del poder poltico,

a elegir a representantes y gobernantes y a ser elegido;

y los derechos econmicos, sociales y culturales (DESC),

que incluyen derechos al trabajo, la seguridad social, in-

gresos dignos, descanso y tiempo libre, salud, abrigo y

vivienda, a la cultura, entre otros. Estos tres mbitos de

derechos proporcionan, de manera amplia, la plataforma

1?

I. MARCO CONCEPTUAL

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

de exigibilidad de derechos por parte de los ciudadanos

y la consecuente responsabilidad del Estado en disponer

28 MIDEPLAN Apuntes de proteccin social. Ministerio de Planifcacin. Chile. Julio de 2006. N 1.

29 En este sentido, persistir en polticas de proteccin social slo hacia los ms pobres puede convertirse en una opcin regresiva si consideramos la

amplitud de sectores no pobres vulnerables que, sin soporte ante los riesgos, enfrentan la inestabilidad laboral, los bajos ingresos o ambos. Enveje-

cimiento y Vejez: Desarrollo de Polticas Pblicas. Paula Forttes Valdivia. Octubre 2007.

30 Jorge Rodrguez Vignoli Vulnerabilidad demogrfca, una faceta de las desventajas sociales. CEPAL. 2000.

exigen considerar los diversos factores por los cuales las

personas se encuentran en desventaja frente a la partici-

pacin de la vida comunitaria, el disfrute de sus benef-

cios y la toma de decisiones

29

.

La vulnerabilidad, en este sentido, se refere a los recur-

sos cuya movilizacin permite el aprovechamiento de las

estructuras de oportunidades existentes en un momento,

ya sea para elevar el nivel de bienestar, o para mantenerlo

durante situaciones que lo amenazan

30

. Hace referencia

a la incapacidad o difcultad para movilizar los recursos

necesarios para lograr la adaptacin exitosa ante cam-

bios en el entorno y ante las contingencias y desafos que

presentan las condiciones y etapas de la vida.

Asimismo, constituye un instrumento analtico til para

develar procesos dinmicos y multidimensionales, pu-

diendo describir e interpretar fenmenos como los niveles

de riesgo en que se encuentran sectores de la poblacin

frente a las permanentes inestabilidades contextuales en

que se hayan insertas, que determinan su trayectoria y

posibilidades de vivir en bienestar y con calidad de vida.

Como se anticipa, es posible entender la vulnerabilidad

como uno de los factores que generan desventaja social

entre individuos y grupos, concepto que cobra creciente

valor en el modelo de desarrollo caracterizado por la im-

portancia del mercado, el repliegue del Estado y la com-

petencia extrema.

Como se ha sealado, el concepto de vulnerabilidad abre

un nuevo afuente de necesidades de proteccin y garan-

ta de derechos; signifca una nocin mucho ms dinmi-

ca que la pobreza, en la medida que abarca diferentes

aspectos de realidades complejas. De este modo, se po-

siciona como un constructo pertinente a la hora de des-

cribir y analizar los diversos mbitos en que las personas

DECLARACIN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Derechos Civiles Derechos Polticos

Derechos Econmicos, Sociales y

Culturales (DESC)

Consagran las libertades de los

individuos respecto a la coaccin del

Estado.

Consagran el derecho a participar en

el ejercicio del poder poltico, a elegir

a representantes y gobernantes y a

ser elegido.

Consagran los derechos vinculados

al trabajo, la seguridad social,

ingresos dignos, descanso y tiempo

libre, salud, abrigo y vivienda, y

cultura, entre otros.

PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIN DE UN SISTEMA DE PROTECCIN SOCIAL

las condiciones para el goce efectivo por parte de todos

los miembros de la sociedad.

La magnitud del desafo de brindar a todos los ciudada-

nos y ciudadanas garanta explcita de la disponibilidad de

los recursos necesarios para el ejercicio efectivo de los

derechos, hace necesario que el Estado construya un Sis-

tema de Proteccin Social, dado que debe articular una

serie de estrategias, instrumentos y prestaciones para

conseguir este fn. Para ello, debe contar con un marco

normativo e institucional que permita que dicho sistema

pueda ser diseado y puesto en funcionamiento, adems

de la voluntad poltica de hacerlo. Dicho de otro modo,

instalar un sistema de proteccin social es, por sobre un

arreglo institucional, un acuerdo poltico al que concurre

la sociedad para establecer las bases sobre las cuales

quiere construir y regular su convivencia: determina qu

derechos son para todos, cmo se garantizan y cmo se

viabilizan. Ello supone instituciones, instrumentos, pro-

gramas y recursos, pero tambin requiere delimitar las

atribuciones y responsabilidades del Estado, del merca-

do, de las personas y de las familias

28

.

Tal Sistema de Proteccin Social constituye un dispositivo

de polticas y acciones que acompaen el ciclo vital de

las personas. El destinatario debe ser la familia en toda

su diversidad, entendida como sujeto de riesgo al que se

orienta la proteccin social.

La necesidad de un Sistema de Proteccin Social emana

de la existencia de inseguridades y vulnerabilidades cau-

sadas por las transformaciones que ha experimentado la

sociedad, entre ellas, las derivadas de la implantacin de

un modelo de desarrollo que genera grandes desigualda-

des y escenarios de inestabilidad y riesgo a las personas,

las que se encuentran desprotegidas en diversos mbi-

tos, trascendiendo a la poblacin en situacin de pobre-

za, afectando tambin a otros grupos como las mujeres,

los nios y, especialmente, a las personas mayores. En

este sentido, los mbitos de vulnerabilidad se amplan y

18

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

I. MARCO CONCEPTUAL

mayores enfrentan desventajas y dfcit debido a las con-

diciones culturales, sociales y amenazas del entorno.

A escala comunitaria, el capital social -red de vnculos

de solidaridad, de trabajo conjunto, de apoyo mutuo y de

conocimiento recprocos- constituye uno de los mecanis-

mos para enfrentar la vulnerabilidad. A escala de hoga-

res e individuos destacan la disponibilidad y el manejo

de activos (como la vivienda o el entorno inmediato) y la

acumulacin de capital humano (salud y educacin y el

acceso al empleo). Como contrapartida, se deduce que

el debilitamiento del capital social y la ausencia o incapa-

cidad de manejo de los activos y las carencias de capital

humano, son elementos que constituyen la vulnerabilidad

de comunidades, los hogares y los individuos.

Durante la vejez se comienzan a manifestar o potenciar

ciertas condiciones que difcultan o disuelven la posibi-

lidad de movilizar recursos funcionales a la calidad de

vida y el bienestar. La capacidad de generar ingresos, las

condiciones de salud y de funcionalidad, la integracin

socio-comunitaria y el capital social, entre otros, son con-

diciones de vida que en cierto momento del ciclo vital co-

mienzan a decaer debido al repliegue desde el mercado

del trabajo, el deterioro de las condiciones de salud, el

aislamiento y el abandono. Muchas de estas condiciones

se encuentran mediadas por factores estructurales y so-

cioculturales, como la constitucin de estereotipos, la es-

tigmatizacin y la exclusin sostenida sobre preconceptos

en torno a la vejez.

Los medios institucionales para enfrentar estas limita-

ciones deben ir en la lnea de la insercin sociocomuni-

taria, de mecanismos de generacin de acceso a activos

como la vivienda y entornos que favorezcan la calidad de

vida, y de medios que promuevan la seguridad econmi-

ca y la salud.

Esto se traduce en modelos que enfaticen en medidas

preventivas y correctivas a travs de polticas que se ocu-

pen de todo el ciclo de vida, a saber:

La Salud y el Autocuidado, en el entendido que la pre-

vencin en materia de salud es costo-efectiva para el

sistema, anticipando escenarios de deterioro de salud

y funcionalidad evitables.

Polticas de Educacin abocadas a la productividad, en-

tendiendo que el nmero de personas econmicamen-

te activas se ir reduciendo a medida que la magnitud

del envejecimiento de la poblacin se incremente, re-

quirindose por tanto individuos ms productivos para

suplir esta defciencia cuantitativa.

Polticas de Estabilidad en el Empleo, fomentando la

capacitacin continua, para que los individuos desarro-

llen habilidades y cuenten con instrumentos efectivos

de adaptacin ante un mercado del trabajo cada vez

ms inestable.

Polticas de Desvinculacin Laboral que respondan a la

crisis producida por la jubilacin que, dada la esperanza

de vida actual, signifca a los mayores sostener por 20

aos su situacin econmica solamente con los ingre-

sos de las pensiones.

Polticas de Fomento a la Natalidad, corrigiendo los

desincentivos que se advierten en nuestro pas como

el alto costo de los planes de salud de las mujeres, las

escasas redes de apoyo al embarazo y a la primera eta-

pa maternal, la rigidez de acceso al empleo y la infexi-

bilidad horaria, en otros, que en ningn caso pueden

signifcar limitar los derechos reproductivos.

Es necesario precisar fnalmente que las personas mayo-

res enfrentan condiciones de vulnerabilidad en diversos

mbitos, pero tales condiciones no son privativas de la

poblacin de 60 aos y ms. Sealar que las personas

de edad constituyen un grupo vulnerable, no tiene ma-

yor trascendencia, ni en trminos conceptuales ni en tr-

minos de diseo de polticas. La constitucin de grupos

vulnerables es funcional a la focalizacin de polticas, si

y slo si, distingue mbitos en los cuales intervenir con

recursos que son limitados.

7. CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES

Cuando hablamos del logro de nuestra sociedad en ma-

teria de aumento de la esperanza de vida, surge la ne-

cesidad de otorgarle a esos aos mayor calidad de vida.

Las polticas pblicas estn y estarn sistemticamente

tensionadas por ms y mejores servicios para la pobla-

cin envejecida.

El concepto de calidad de vida ha sido abordado desde

distintos enfoques, algunos ms cercanos a las Ciencias

Sociales y otros ms prximos a las Ciencias de la Sa-

lud, contemplando cada uno de ellos distintas formas de

aproximacin, operacionalizacin y medicin.

Con todo, se entiende que la calidad de vida toma en

cuenta componentes tanto objetivos, como subjetivos.

Del componente objetivo se desprendern unas condicio-

nes objetivas de vida, referidas a las circunstancias mate-

riales y a las percepciones sobre estas circunstancias. Se

incluyen en estas condiciones objetivas las dimensiones

de salud, funcionamiento fsico y situacin econmica.

Por su parte, del componente subjetivo se desprender

la nocin de bienestar subjetivo, vinculado con la aprecia-

cin de sentirse o encontrase bien o satisfecho.

De esta forma, la calidad de vida se presenta como una

categora multidimensional, que refere a diversos mbi-

tos en los que se desenvuelven los sujetos.

Segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), la ca-

lidad de vida es la percepcin que un individuo tiene de

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del

19

I. MARCO CONCEPTUAL

LAS PERSONAS MAYORES EN CHILE

Situacin, avances y desafos del envejecimiento y la vejez

31 Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez. CELADE. Diciembre, 2006.

32 II Estudio de Calidad de Vida y Envejecimiento 2006. CELADE-CEPAL. 2008.

33 IDEM.

sistema de valores en los que vive, en relacin con sus

expectativas, sus normas e inquietudes.

De este modo, se trata de un concepto amplio que est in-

fuido por la salud fsica del sujeto, su estado psicolgico, su

nivel de independencia, sus relaciones sociales, as como

su relacin con los elementos esenciales de su entorno.

As, la nocin de calidad de vida resulta multicausal y por

tanto difcil de conceptualizar operacionalmente y de me-

dir como un fenmeno integral.

La va que se ha defnido como la ms apropiada para

abordar este concepto ha sido la de la calidad de vida

asociada a la salud, que aporta indicadores claves del

bienestar integral de los sujetos y grupos. En todo caso,