Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Reli

Cargado por

jordi gomezDescripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Reli

Cargado por

jordi gomezCopyright:

Formatos disponibles

1 Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura

bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada.

Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre: le llama y le ayuda a

buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres, que

el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de

los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, llama a los hombres

a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida

bienaventurada.

2 Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había

escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio: "Id, pues, y haced discípulos a

todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y

enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros

todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,19-20). Fortalecidos con esta misión, los

apóstoles "salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y

confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban" (Mc 16,20).

3 Quienes con la ayuda de Dios, han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido

libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas

partes en el mundo la Buena Nueva. Este tesoro recibido de los Apóstoles ha sido guardado

fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de

generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y

celebrándola en la liturgia y en la oración (cf. Hch 2,42).

También podría gustarte

- Anunciadores Del ReinoDocumento18 páginasAnunciadores Del ReinoCarlos Medina100% (1)

- Llamados Testificar de Cristo. Estuduio de Los ViernesdocxDocumento5 páginasLlamados Testificar de Cristo. Estuduio de Los ViernesdocxJenny GuevaraAún no hay calificaciones

- El Rito Del Bautismo CatolicoDocumento3 páginasEl Rito Del Bautismo CatolicoCarlos Hdz75% (4)

- Esc Dom - Evangelismo Nuestra Obra y La Obra de DiosDocumento5 páginasEsc Dom - Evangelismo Nuestra Obra y La Obra de DiosHero NicolásAún no hay calificaciones

- Rito de EnvioDocumento3 páginasRito de Enviojesus salazar100% (1)

- EL EvangelismoDocumento6 páginasEL EvangelismoDAYIMAR ORTEGAAún no hay calificaciones

- I. La Vida Del Hombre, Conocer y Amar A Dios (1 - 3)Documento1 páginaI. La Vida Del Hombre, Conocer y Amar A Dios (1 - 3)Luis Adrian Bedolla AlvarezAún no hay calificaciones

- Cartilla de La MisiónDocumento54 páginasCartilla de La MisiónJohnsilAún no hay calificaciones

- EVANGELIZACIÓNDocumento6 páginasEVANGELIZACIÓNvalyasAún no hay calificaciones

- Iglesia en SalidaDocumento2 páginasIglesia en SalidaChuz Sotelo SánchezAún no hay calificaciones

- Eucaristia Cierre Mes Extraordinario MisioneroDocumento5 páginasEucaristia Cierre Mes Extraordinario MisionerojesusbladAún no hay calificaciones

- Oración de Los FielesDocumento5 páginasOración de Los FielesAdelis Omar Garcia FontalbaAún no hay calificaciones

- EvangelizaciónDocumento2 páginasEvangelizaciónrdrysdsAún no hay calificaciones

- Liturgia Del Domingo Mundial de Las MisionesDocumento12 páginasLiturgia Del Domingo Mundial de Las MisionesJavier NietoAún no hay calificaciones

- El Mandato Misionero de JesúsDocumento3 páginasEl Mandato Misionero de JesúsfranciscanosmisionerosdejesusAún no hay calificaciones

- Bendición y Exorcismo MenorDocumento2 páginasBendición y Exorcismo MenorJenny SantarelliAún no hay calificaciones

- Santo Rosario SacerdotalDocumento45 páginasSanto Rosario SacerdotaljavizameAún no hay calificaciones

- 2-24. El Espíritu Santo Da Vida A La IglesiaDocumento19 páginas2-24. El Espíritu Santo Da Vida A La IglesiaAntonio SánchezAún no hay calificaciones

- Que Bendiciones Trae La Obra MisionalDocumento3 páginasQue Bendiciones Trae La Obra MisionalJoel HaroAún no hay calificaciones

- ¿Qué Es El Evangelismo - Lección 3Documento4 páginas¿Qué Es El Evangelismo - Lección 3Rubén Palacio TorresAún no hay calificaciones

- Hora Santa Por La MisionesDocumento4 páginasHora Santa Por La MisionesDAINER ALVAREZ CASTILLOAún no hay calificaciones

- Bendicion de EnvioDocumento2 páginasBendicion de EnvioRoberto AtuestaAún no hay calificaciones

- La Vida Del HombreDocumento3 páginasLa Vida Del HombreFRANCISCO MAURILIO RAMIREZ NAVAAún no hay calificaciones

- Liturgia de La PeregrinacionDocumento7 páginasLiturgia de La Peregrinacionzoraida de la cruzAún no hay calificaciones

- Guion Misa de Confirmación 2024Documento10 páginasGuion Misa de Confirmación 2024cvq.estefaniadelgadoAún no hay calificaciones

- Plan de Salvación de JesucristoDocumento26 páginasPlan de Salvación de JesucristoElvis OrtizAún no hay calificaciones

- El Milagro de La Obra Misional en Los Últimos DíasDocumento2 páginasEl Milagro de La Obra Misional en Los Últimos DíasJose Andres GarabitoAún no hay calificaciones

- Novena Xto MisioneroDocumento18 páginasNovena Xto MisionerobienvenidoAún no hay calificaciones

- La Epifanía Del Señor 2020 Moniciones y Oración de FielesDocumento4 páginasLa Epifanía Del Señor 2020 Moniciones y Oración de FielesAlexander Alvarado MalaverAún no hay calificaciones

- Reglamento Delegación Catequesis. SalamancaDocumento25 páginasReglamento Delegación Catequesis. SalamancaAlfonsoAún no hay calificaciones

- Esquema Celebración de La Palabra 8 Mayo 2022Documento6 páginasEsquema Celebración de La Palabra 8 Mayo 2022José Luis Tovar HernándezAún no hay calificaciones

- Iglesia Primitiva Vs Iglesia ActualDocumento10 páginasIglesia Primitiva Vs Iglesia ActualMayra BarriosAún no hay calificaciones

- Dei VerbumDocumento4 páginasDei VerbumJuliana Pardo100% (1)

- Hora Santa MisioneraDocumento2 páginasHora Santa MisioneraEsclavas Emj100% (6)

- Misal Enero 2012Documento66 páginasMisal Enero 2012José AndrésAún no hay calificaciones

- 27 Misas Diversas1Documento51 páginas27 Misas Diversas1Richard CortesAún no hay calificaciones

- Guion Misa de Confirmación 2024Documento10 páginasGuion Misa de Confirmación 2024cvq.estefaniadelgadoAún no hay calificaciones

- 2da Reunión Con CatequistasDocumento3 páginas2da Reunión Con CatequistasMisioneros de La FeAún no hay calificaciones

- La Gran ComisiónDocumento3 páginasLa Gran ComisiónAbrahan José IIAún no hay calificaciones

- Tema EVANGELISMO 24-03-23Documento4 páginasTema EVANGELISMO 24-03-23lilianpaz01Aún no hay calificaciones

- Evangelizar INTRUDUCCIONDocumento3 páginasEvangelizar INTRUDUCCIONAndrea Paz100% (1)

- La Comisión de La IglesiaDocumento15 páginasLa Comisión de La IglesiaIglesia Adventista PocoraAún no hay calificaciones

- Curso de Liturgia FundamentalDocumento21 páginasCurso de Liturgia FundamentalYork S. Montoya A.Aún no hay calificaciones

- 3 Readaptado Taller Ministerio de Reuniones FamiliaresDocumento121 páginas3 Readaptado Taller Ministerio de Reuniones Familiareseunicelyn hdzbAún no hay calificaciones

- Subsidio Misa de Confirmación Sagrado Corazón de Jesús Los OlivosDocumento22 páginasSubsidio Misa de Confirmación Sagrado Corazón de Jesús Los OlivoscaalluanAún no hay calificaciones

- PARA SER CRISTIANO Catequesis PSACDocumento25 páginasPARA SER CRISTIANO Catequesis PSACSelvin RiveraAún no hay calificaciones

- Lección 22 - Promesa para HoyDocumento15 páginasLección 22 - Promesa para HoyIglesia de TrujilloAún no hay calificaciones

- Hora Santa MisioneraDocumento4 páginasHora Santa MisioneraNavi ZurcAún no hay calificaciones

- Tema 1 - Kerygma y EvangelizaciónDocumento3 páginasTema 1 - Kerygma y EvangelizaciónybarbozanAún no hay calificaciones

- Sermon Pentecostes Nuevo ComienzoDocumento1 páginaSermon Pentecostes Nuevo ComienzoJosé Luis InfanteAún no hay calificaciones

- Confirmación en PANDEMIADocumento6 páginasConfirmación en PANDEMIAJesús Manuel Sánchez PichardoAún no hay calificaciones

- 2 Misa - Divina Pastora 2023Documento14 páginas2 Misa - Divina Pastora 2023Vanessa AstorgaAún no hay calificaciones

- BautismoDocumento12 páginasBautismoRenata Carrasco DávilaAún no hay calificaciones

- DownloadDocumento8 páginasDownloadANTONIOAún no hay calificaciones

- Celebración Iniciación Xtna. de Jóvenes 2023 1.1 A5Documento32 páginasCelebración Iniciación Xtna. de Jóvenes 2023 1.1 A5felix crispinAún no hay calificaciones

- Celebración Litúrgia de Consagracion, Entrega de Cruz y ClausuraDocumento5 páginasCelebración Litúrgia de Consagracion, Entrega de Cruz y ClausuraRod HenriAún no hay calificaciones

- Celebracion de Renovacion Del Bautismo 2023Documento7 páginasCelebracion de Renovacion Del Bautismo 2023Keily ServinAún no hay calificaciones

- Esque MaDocumento8 páginasEsque MaNico Zamudio RamirezAún no hay calificaciones

- Preces Domingo de PascuaDocumento1 páginaPreces Domingo de PascuaLuis GabrielAún no hay calificaciones

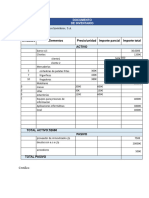

- Empresa: ZAS Servicios Hosteleros, S.A Nº: Domicilio: Unidades Elementos Precio/unidad Importe Parcial Importe Total ActivoDocumento2 páginasEmpresa: ZAS Servicios Hosteleros, S.A Nº: Domicilio: Unidades Elementos Precio/unidad Importe Parcial Importe Total Activojordi gomezAún no hay calificaciones

- Actividad de RepasoDocumento1 páginaActividad de Repasojordi gomezAún no hay calificaciones

- Writer MemorándumDocumento1 páginaWriter Memorándumjordi gomezAún no hay calificaciones

- Practicas Electronica 2023Documento16 páginasPracticas Electronica 2023jordi gomezAún no hay calificaciones

- Copia de Cuento Anillo Con ActividadesDocumento3 páginasCopia de Cuento Anillo Con Actividadesjordi gomezAún no hay calificaciones