Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Donde Esta El Problema

Cargado por

Tominci0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas2 páginasTítulo original

DONDE ESTA EL PROBLEMA

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

5 vistas2 páginasDonde Esta El Problema

Cargado por

TominciCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 2

J.M. † J. T.

«¿DONDE ESTA EL PROBLEMA?»

Eran docena y media. Jóvenes. Decididos. Serios. Viriles. Enhiestos. Con una jocunda

madurez. In fieri, pero madurez. Sin actitudes pueriles o feminoides. Limpios. En sus frentes, el

reverbero de una pureza conservada o regenerada en el fragor de la batalla cotidiana, sin

concesiones a la autocompasión o la flojera, al capricho o la sensiblería, a la untuosidad mojigata

o la soberbia torpemente disfrazada de buenismo.

Estos eran hombres. Hombres de diecinueve, veinticinco, treinta y dos años. Hombres de

Alemania, Austria, Francia, Gran Bretaña, Portugal, España, Méjico… Estaban arrodillados ante

un Altar imponente: ese barroco germánico cuyo abigarramiento no abruma, sino que serena y

aligera el ánimo. Vestidos de lo que eran: señores. Entre ellos, incluso, algún uniforme militar.

En sus manos, vertical como ellos, una candela prendida iluminaba sus ojos, brillantes ya de por

sí… «Adsum!», pudimos oír, dieciocho veces, los muchos centenares de personas que pasamos,

como un suspiro, tres horas en la iglesia de Santa María de Lindau. «Adsum!» «¡Heme aquí!» Y

adelantándose con resuelta gallardía, el paso al frente de cada uno de ellos cruzaba miles de

leguas, dejando atrás el Rubicón, viendo a sus lados, como columnas, las olas del Mar Rojo, dando

un mentís perpetuo al Faraón.

«Adsum!» Y un Obispo, orondo y seguro de sí, solemne y paternal, hierático y sonriente,

¡como los Obispos de toda la vida!, les fue cortando a cada uno cinco mechones de cabello: con

gesto grave y dueño de sí, aquellos donceles se estaban carcajeando del mundo, poniéndolo, al

decir de la Santa, «debajo de los pies». La tonsura clerical significaba eso: «vana vanis»: lo vano

para los vanos.

Luego, los muchachos desaparecieron. Y volvieron, minutos después, a dejarse ver, ya

vestidos con la sotana. Otro signo de elegancia. No sólo humana, porque evitarán parecer

mamarrachos o, en el mejor de los casos, luteranos; sino, sobre todo elegancia espiritual e

intelectual. Porque si, etimológicamente, elegante es el que elige, estos caballeros de Cristo Rey

estaban eligiéndole a Él, con tan hidalga bizarría, que necesitan proclamarlo siempre, aun sin

palabras. «Dominus pars hereditatis meae» «¡Sólo el Señor es la parte de mi heredad!» Y sobre

la veste talar, negra, uniforme, austera, la sobrepelliz, cándida y sobria como el alma de un niño.

Y el Obispo recordándoles: «Indue me Domine, novum hominem, qui secundum Deum creatus

est in iustitia et sanctitate veritatis». Para eso estaba aquí este puñado de jóvenes: para vestirse

del hombre nuevo, creado según el sueño de la ilusión eterna de Dios: en la santidad de la Verdad.

Siguió la Misa. Sobrecogedora. Transida de ternura. Acariciando el alma con el cálido

escalofrío de una Belleza señorialmente atemporal. La Misa de nuestros abuelos. La de todos los

santos y todos los siglos. La que odió con rabia luciferina el heresiarca de la tierra en que

estábamos. La que derretía con dulzura de fuego el corazón del pobre fraile de Pietrelcina. La

Misa de siempre. La que renueva mística, sueva, dolorosamente, el sacrificio único del Único

Sacerdote. La Misa del silencio y la adoración. La del temblor y las lágrimas. La de la humildad

del Cenáculo y el Amor del Calvario. La Misa de la centralidad ineluctable de una Cruz que «stat,

dum volvitur orbis». La Misa de los misereres, por nuestros pecados, y los golpes de pecho y las

rodillas dobladas del publicano, sin prestar atención a los venablos lanzados desde la orilla

farisaica. La Misa de la paz, precisamente porque no se interrumpe para «darla» ni se vulgariza

lo sublime. La Misa del latín y el gregoriano, del órgano y la polifonía, vehículos de la beldad

terrena que elevan el ánimo y el ánima a esa «Hermosura que excedéis a todas las hermosuras».

La Misa del desdibujamiento del sacerdote para delinear nítida, intensamente, la Faz del Ungido.

La Misa en que no hay cabida para iniciativas o creatividades humanas, porque toda la acción es

de Dios. De ese Dios que bajó al Altar, en medio de un silencio atronador, pacificador,

restaurador…

Y entonces, todo fue Paz. Una ventana del cielo se había abierto sobre la tierra y por la

escala de Jacob los ángeles bajaban y subían. Y el Pan celestial se repartió, en torrenteras de

delites. Y volvimos, volvimos… del cielo a la tierra. Y hubo un estallido de abrazos, una lluvia

de sonrisas. Era cierto: se trataba de una Fraternidad. La única posible. La que hunde sus raíces

en el Corazón del Hermano Mayor, Jesucristo.

¿Quién habló de rigidez? ¿Quién de elitismo? ¿Quién dijo mentes cerradas o recovecos

impenetrables? ¿Quién, posturas de inmovilismo museístico, efluvios de naftalina trasnochada?

Hemos convivido, varios días del «terribile quotidianum», con estos dieciocho jóvenes, y con

varias docenas más, hasta casi un centenar. Eran «partos, medos y elamitas, de Mesopotamia,

Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con

Cirene». Y no hemos escuchado más que un idioma. No era el alemán o el francés, según cada

una de las dos secciones en que se organizan. No. Era la lengua del Espíritu Santo. La de la

caridad, que construye la única aldea global posible y hace que haya flores y frutos merced al aire

puro de una autentica ecología. Hemos visto trabajo, abnegación, compañerismo, austeridad,

desprendimiento, alegría, silencio, orden, limpieza, estudio, todo envuelto en una patente libertad,

una esponjosa naturalidad, una consoladora virilidad.

Este casi centenar de jóvenes reza. Reza mucho. ¡Y con qué unción! ¡Con qué sentido del

Sacrum! ¡Con qué tierna y recia piedad! Una piedad, rotunda, contundentemente varonil. La

piedad de un monje que canta con la voz ardorosa de un soldado.

Este casi centenar de jóvenes se forma, con adulta y convencida seriedad, en la fe de

siempre, en la moral de siempre, para predicar mañana la doctrina de siempre y administrar los

Sacramentos de siempre. Los esperan muchas familias, de siempre: matrimonios unidos, abiertos

a la vida, que crían para el cielo hijos con los que rezan a diario y de entre los cuales habrá nuevos

sacerdotes.

En fin, «lo de siempre». ¿Aburrido? ¿Obsoleto? Si no hay envidia ni prejuicios, si somos

libres de la dictadura del relativismo y de lo políticamente correcto, el corolario no es sino:

Belleza. Y con ella: Verdad, Bondad y Unidad. La de la Iglesia, Santa, Católica, Apostólica y

Romana. La de siempre.

Perdido en un rincón de la amable y serenante Baviera, Wigratzbad es un pedazo de cielo.

El paisaje es paradisiaco; la paz, honda y sabrosa. La Esperanza, dulce y risueña, llevando de sus

manecitas a sus dos hermanas mayores, la Fe y la Caridad. Y el aroma de María, Reina Inmaculada

de la Victoria, envolviéndolo todo.

Aquel paraíso de deleites, aquella juventud limpia y hermosamente enamorada tiene una

Fuente de donde brota toda la felicidad que es posible en este mundo, nunca sin la Cruz. Ese

manantial es el Altar, contacto imprescindible para para que el joven Anteo no muera nunca. El

Altar, donde los gorriones encuentran casa, y nido las golondrinas. El Altar, desde donde sólo se

puede mirar a Dios. El Altar, donde se aprende de Jesús Hostia a inmolarse por la salvación de

los hombres, cuya peor, incalculable, absoluta pobreza es el pecado.

Del Altar, de la Misa de todos los siglos y todos los Santos, la que jamás podría ser

perjudicial si fue santa y sagrada para nuestros abuelos, ¡brota todo!

Entonces, yo me pregunto: ¿dónde está el problema..?

También podría gustarte

- Akathistos-Himno A MariaDocumento14 páginasAkathistos-Himno A Mariamusiquita coruñaAún no hay calificaciones

- La devoción al Niño Jesús de Praga se extiende por el mundoDocumento993 páginasLa devoción al Niño Jesús de Praga se extiende por el mundopaulocamoAún no hay calificaciones

- Dos Ensayos de Mariano Fiallos GilDocumento6 páginasDos Ensayos de Mariano Fiallos GillolojdfAún no hay calificaciones

- Mes de La Inmaculada Concepción de María Santísima (Diciembre)Documento230 páginasMes de La Inmaculada Concepción de María Santísima (Diciembre)d45280921Aún no hay calificaciones

- El Martir Del GolgotaDocumento46 páginasEl Martir Del GolgotaMarlen RuizAún no hay calificaciones

- Cuentos de navidad y reyes; cuentos de la patria; cuentos antiguosDe EverandCuentos de navidad y reyes; cuentos de la patria; cuentos antiguosAún no hay calificaciones

- AKATHISTOSDocumento8 páginasAKATHISTOSjavier altamiranoAún no hay calificaciones

- Pregon de Las Glorias de Nuestra Señora de La MisericordiaDocumento7 páginasPregon de Las Glorias de Nuestra Señora de La MisericordiaGrupo Sabiduria De Dios De Ciudad EtenAún no hay calificaciones

- Rosario Misterios GozososDocumento17 páginasRosario Misterios GozososIan AraNaAún no hay calificaciones

- Himnos Litúrgicos y CánticosDocumento7 páginasHimnos Litúrgicos y CánticosVladimir SánchezAún no hay calificaciones

- La Rueca y La Pluma-CarverDocumento13 páginasLa Rueca y La Pluma-Carvermaria4moreno-71100% (1)

- Homenaje a los mártires de EspañaDocumento6 páginasHomenaje a los mártires de EspañarcsuarezAún no hay calificaciones

- El Martir Del GólgotaDocumento851 páginasEl Martir Del GólgotaJulian Andres Giraldo94% (18)

- El Martir Del GolgotaDocumento717 páginasEl Martir Del GolgotaMisae Efren Gonzalez RamirezAún no hay calificaciones

- Oleum. El aceite de los diosesDe EverandOleum. El aceite de los diosesCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)

- La túnica inconsutil: El corazón de Jesús en la Pasión de CristoDe EverandLa túnica inconsutil: El corazón de Jesús en la Pasión de CristoAún no hay calificaciones

- 383 - Discurso Sobre La MuerteDocumento6 páginas383 - Discurso Sobre La Muerteapi-3774025100% (2)

- Oración A La Virgen de FátimaDocumento3 páginasOración A La Virgen de FátimaVinícius MoraisAún no hay calificaciones

- Anzibor - Poesia Y Poemas de Poetas RusosDocumento19 páginasAnzibor - Poesia Y Poemas de Poetas RusosatalaveracAún no hay calificaciones

- Maria Tiene Las Llaves Del "Infierno": Madre De La MisericordiaDe EverandMaria Tiene Las Llaves Del "Infierno": Madre De La MisericordiaAún no hay calificaciones

- I Pregón Del Sto. Sepulcro y La Virgen de La Esperanza de Caniles. 2007Documento12 páginasI Pregón Del Sto. Sepulcro y La Virgen de La Esperanza de Caniles. 2007carlos5vpAún no hay calificaciones

- Breve Semblanza Del Padre Leonardo Castellani, Por Fray Domingo Renaudiere OPDocumento5 páginasBreve Semblanza Del Padre Leonardo Castellani, Por Fray Domingo Renaudiere OPPedro Gabriel GonzálezAún no hay calificaciones

- Legítima y Verdadera Oración Al Justo JuezDocumento3 páginasLegítima y Verdadera Oración Al Justo JuezGiancarlo Saldarriaga SeminarioAún no hay calificaciones

- Exaltación de La Eucaristía A Cargo de N/H D. Jesús Ramón Jiménez RoldánDocumento35 páginasExaltación de La Eucaristía A Cargo de N/H D. Jesús Ramón Jiménez RoldánReal Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Ntra. Srª de los DoloresAún no hay calificaciones

- Carta de Los MartiresDocumento2 páginasCarta de Los MartiresGabriela Teresa GambarteAún no hay calificaciones

- Religiosas (Golden Deer Classics): Poemario CompletoDe EverandReligiosas (Golden Deer Classics): Poemario CompletoAún no hay calificaciones

- Akathistos A La TheotokosDocumento12 páginasAkathistos A La Theotokoswilliam99oooAún no hay calificaciones

- Cantos de Vida y Esperanza - Ruben DarioDocumento37 páginasCantos de Vida y Esperanza - Ruben DarioLucas Javier Fuentes SalasAún no hay calificaciones

- Akathistos Esp PDFDocumento32 páginasAkathistos Esp PDFMartha Verónica Baños ArenasAún no hay calificaciones

- La Palabra que SalvaDocumento17 páginasLa Palabra que SalvabiografiaxxxAún no hay calificaciones

- Os Ha Nacido Un Salvador 19 - 05-2016 PDFDocumento256 páginasOs Ha Nacido Un Salvador 19 - 05-2016 PDFAriel González100% (1)

- Meditación Misterios GloriososDocumento6 páginasMeditación Misterios Gloriososcristian camilo rojas pajoyAún no hay calificaciones

- Discurso Del Papa Juan Xxiii A Los Fieles de San FranciscoDocumento4 páginasDiscurso Del Papa Juan Xxiii A Los Fieles de San FranciscoJulio PodestaAún no hay calificaciones

- Martínez Mutis, La Epopeya de La EspigaDocumento6 páginasMartínez Mutis, La Epopeya de La EspigaGerardo José Rosales Moreno SJ100% (1)

- Errores fundamentales del romanismo: Iconolatría y la ley moralDocumento212 páginasErrores fundamentales del romanismo: Iconolatría y la ley moralJuan Antonio100% (1)

- Oraciones Jueves Viernes Sabado SantoDocumento5 páginasOraciones Jueves Viernes Sabado SantoBeky NaranjoAún no hay calificaciones

- Rosario DolorosoDocumento7 páginasRosario DolorosoKarla Yahaira GOMEZ ZARRIAAún no hay calificaciones

- Himno a MaríaDocumento4 páginasHimno a MaríaLuz Elena GuerraAún no hay calificaciones

- Novena A La Exaltación de La Santa CruzDocumento25 páginasNovena A La Exaltación de La Santa CruzFátima CorMariæAún no hay calificaciones

- Viacrucis Biblico-OriginalDocumento16 páginasViacrucis Biblico-OriginalJulio Isabel Escamilla Naveda100% (1)

- Rosario Meditado de Gozo (San Juan Xxiii)Documento5 páginasRosario Meditado de Gozo (San Juan Xxiii)Kevin MoraAún no hay calificaciones

- El Santo Rosario Meditado A ProfundidadDocumento23 páginasEl Santo Rosario Meditado A Profundidadusuario100% (2)

- Día 2Documento3 páginasDía 2Maria Gloria HDSAún no hay calificaciones

- Devocionario católico oracionesDocumento45 páginasDevocionario católico oracionesRogelio Silva RodriguezAún no hay calificaciones

- Parte Dogmatica - FolletoDocumento4 páginasParte Dogmatica - FolletoJesus Bladimir DavilaAún no hay calificaciones

- Dario PoemasDocumento9 páginasDario PoemasPaul GuillenAún no hay calificaciones

- Sor Apolonia Andriveau Hija de La Caridad y El Escapulario de La PasiónDocumento379 páginasSor Apolonia Andriveau Hija de La Caridad y El Escapulario de La PasiónNelson SandovalAún no hay calificaciones

- Missa Pro Defuncto Summo Pontifice.Documento8 páginasMissa Pro Defuncto Summo Pontifice.IGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)Aún no hay calificaciones

- Hay Un LibrotesorodeunpuebloDocumento17 páginasHay Un Librotesorodeunpueblobenito.ernesto7520Aún no hay calificaciones

- Orientaciones Sobre La Institucion de Los Ministerios de Lector Acolito y CatequistaDocumento74 páginasOrientaciones Sobre La Institucion de Los Ministerios de Lector Acolito y CatequistaTominciAún no hay calificaciones

- Días de Penitencia (Conferencia Episcopal Española)Documento1 páginaDías de Penitencia (Conferencia Episcopal Española)TominciAún no hay calificaciones

- Alma o Cerebro (Chauchard)Documento84 páginasAlma o Cerebro (Chauchard)Tominci100% (1)

- El Equilibrio Sexual (Chauchard)Documento40 páginasEl Equilibrio Sexual (Chauchard)Tominci100% (2)

- El Progreso Sexual (Chauchard)Documento51 páginasEl Progreso Sexual (Chauchard)TominciAún no hay calificaciones

- A. Aguiló - Pequeñas HistoriasDocumento48 páginasA. Aguiló - Pequeñas HistoriasTominciAún no hay calificaciones

- Habitos Negativos para El Rendimiento Escolar y La SaludDocumento15 páginasHabitos Negativos para El Rendimiento Escolar y La SaludUnai Benito100% (2)

- Catequesis Primera ComuniónDocumento24 páginasCatequesis Primera Comunióndavid orquiola100% (2)

- Manual de la Fe EpiscopalDocumento32 páginasManual de la Fe EpiscopalSandra Milena OliverosAún no hay calificaciones

- Moniciones y Preces para La Fiesta Del Bautismo Del Sec3b1orDocumento4 páginasMoniciones y Preces para La Fiesta Del Bautismo Del Sec3b1orMARIA JOSE TroncosoAún no hay calificaciones

- Hora SantaDocumento7 páginasHora SantaEmanuel ChigoAún no hay calificaciones

- MCSPDocumento2 páginasMCSPjuan pabloAún no hay calificaciones

- HOJITA EVANGELIO NIÑOS DOMINGO DE RAMOS B 18 ColorDocumento2 páginasHOJITA EVANGELIO NIÑOS DOMINGO DE RAMOS B 18 ColorGómez Javi NelAún no hay calificaciones

- Sexto Domingo de Pascua de ResurreccionDocumento2 páginasSexto Domingo de Pascua de ResurreccionJenny RivasAún no hay calificaciones

- Domingo de RamosDocumento4 páginasDomingo de RamosMacarena Bertin Sobarzo100% (1)

- Confesión de Fe Capitulo 30 Parrafo 3 y 4Documento2 páginasConfesión de Fe Capitulo 30 Parrafo 3 y 4luz romeroAún no hay calificaciones

- Rito Imposición Sotana A Los MonaguillosDocumento9 páginasRito Imposición Sotana A Los Monaguillosmiguel caucao naguilAún no hay calificaciones

- Pentecostes Ii Bimestre - Quinto.Documento3 páginasPentecostes Ii Bimestre - Quinto.KALOS FFAún no hay calificaciones

- L. MoraldiDocumento2024 páginasL. MoraldiJORGE LUISAún no hay calificaciones

- Logros en La Resurreccion de CristoDocumento4 páginasLogros en La Resurreccion de Cristorembertomendoza100% (3)

- Misa Viernes Santo 15abrilDocumento2 páginasMisa Viernes Santo 15abrilmariaAún no hay calificaciones

- La visión de Chenu sobre el fin de la Era Constantiniana y la Iglesia en misiónDocumento1 páginaLa visión de Chenu sobre el fin de la Era Constantiniana y la Iglesia en misiónTATIANA GALINDOAún no hay calificaciones

- Louis No Me GustasDocumento2 páginasLouis No Me GustasDulce MuñozAún no hay calificaciones

- Comparativa entre Católicos y LuteranosDocumento3 páginasComparativa entre Católicos y LuteranosejgarciacabralAún no hay calificaciones

- La venida del Espíritu SantoDocumento1 páginaLa venida del Espíritu SantoDonald Trigueros SulAún no hay calificaciones

- Prácticas enfermería carrera técnico superiorDocumento2 páginasPrácticas enfermería carrera técnico superiorNicolas BeltranAún no hay calificaciones

- Las Tres MariasDocumento68 páginasLas Tres Mariaslaia sanchezAún no hay calificaciones

- Esquema Litúrgico de La Misa de Media NocheDocumento3 páginasEsquema Litúrgico de La Misa de Media NocheAdrian CastroAún no hay calificaciones

- Control de Asistencia A Misa NiñosDocumento4 páginasControl de Asistencia A Misa Niñosmarilyn denisse perleche garcia100% (1)

- Sacramento Del Orden SacerdotalDocumento7 páginasSacramento Del Orden Sacerdotalelias100% (1)

- CARTILLA NINÞOS MOìDULO 2 LOS 3 PRIMEROS TEMASDocumento18 páginasCARTILLA NINÞOS MOìDULO 2 LOS 3 PRIMEROS TEMASTohru Uzumaki100% (1)

- El Cristo de La BibliaDocumento2 páginasEl Cristo de La BibliaFredy BareiroAún no hay calificaciones

- La Oración. Una Marca de La Iglesia Verdadera. Hechos 2. 42. Reflexión Por Roberto GerenaDocumento2 páginasLa Oración. Una Marca de La Iglesia Verdadera. Hechos 2. 42. Reflexión Por Roberto GerenaJuan R. Gerena OrtizAún no hay calificaciones

- Celebración sacramentos religión 3Documento5 páginasCelebración sacramentos religión 3Jenny ZuluagaAún no hay calificaciones

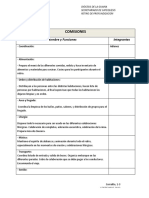

- Copia de Comisiones RetiroDocumento2 páginasCopia de Comisiones RetiroAdianez EscobarAún no hay calificaciones

- Los Milagros de Jesús. TrabajoDocumento17 páginasLos Milagros de Jesús. Trabajopleninvs2111Aún no hay calificaciones

- Ordenacion DiaconalDocumento22 páginasOrdenacion DiaconalAlfredo ReynaAún no hay calificaciones