Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

CUENTO. El Rugido de Tarzán. Cristina Peri Rossi

CUENTO. El Rugido de Tarzán. Cristina Peri Rossi

Cargado por

Lorena Díaz MezaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

CUENTO. El Rugido de Tarzán. Cristina Peri Rossi

CUENTO. El Rugido de Tarzán. Cristina Peri Rossi

Cargado por

Lorena Díaz MezaCopyright:

Formatos disponibles

El rugido de Tarzán

Cristina Peri Rossi

Johnny Weissmuller gritó y el bosque entero (con sus insinuantes lianas y espesos follajes)

pareció temblar: el vaso de whisky resbaló de la pequeña mesa de vidrio y cayó sobre la

alfombra de piel de león; un lago redondo y oscuro crecido con la lluvia. Johnny gritó, un

grito largo y sostenido, con sus cortezas y litorales, sus montañas de sonido, sus cuevas

vegetales, sus profundidades ocultas donde vuelan los murciélagos y sus nubes ágiles que

se deslizan como humo. Un grito prolongado y profundo, largo, hondo, que por el aire

resbalaba de rama en rama, convocando a los pájaros azules y a los blancos elefantes; un

grito que atravesaba el claroscuro de las hojas, las cicatrices de los troncos, y saltaba

entre las rocas como ventisquero; ascendía las cumbres de las quietas, solemnes

montañas, corría entre las piedras primarias, oscurecidas por el follaje y precipitaba los

ríos estivales, de agua lenta, cristalina. No sólo el vaso cayó; también un cenicero se

deslizó, un cenicero de porcelana en forma de hoja de plátano, regalo de una de sus

antiguas admiradoras. Y las numerosas colillas estrujadas se desparramaron como

menudos troncos quemados.

Al grito, acudían las aves de largo vuelo equinoccial, los peces pequeños que lamen el

costado de las rocas, los ciervos de reales cornamentas, los cuervos de mirada alerta, los

cocodrilos asomaban sus largas cabezas y los árboles parecían moverse. Era un grito

triunfal, una clave sonora respetada por los grande paquidermos, los altivos flamencos y

los escurridizos moluscos. Entonces Jane levantaba la cabes, resplandeciente y morena,

tocada por el grito como por una incitación largamente esperada. Y Jane corría, Jane corría

por los senderos del bosque, se abría paso entre las ramas de grandes y carnosas hojas,

Jane atravesaba los húmedos corredores de la selva guiada, conducida por el grito,

protegida por el grito, alentada por el grito. Los pájaros volaban detrás de ella, los leones

se ocultaban, las serpiente escondían las cabezas, grandes hipopótamos cedían paso.

No sólo el cenicero se estrelló contra el suelo: un cuadro de la habitación se estremeció,

pareció golpear la pared y luego de cimbrar un momento el aire (denso de humo y de

alcohol) quedó torcido, anhelante, con un ángulo en falsa escuadra. Era la copia a todo

color de un viejo fotograma de la selva, de la prefabricada jungla de Toluca Lake, con sus

montañas de cartón, sus baobabs de papel pintado y sus piscinas convertidas en lagos

llenos de pirañas. Fuera del apartamento, los automóviles que cruzaban la avenida se

detuvieron un instante, alarmados por el grito, y luego, veloces, siguieron el camino. Los

elefantes sacudían sus grandes orejas como lentos abanicos, los monos cruzaban la selva

por el aire, saltando de rama en rama y los pájaros, como látigos, golpeaban las hojas de

los altas bananeros. En el fotograma, además, había una muchacha vestida con piel de

tigre que yacía en el suelo, encadenada, los túrgidos senos asomando entre las manchas

opalinas del tigre, los muslos muy blancos (muslos de alguien que toma poco sol)

descubiertos por las cuidadosas rasgaduras de la falda, los labios anchos y rojizos

entreabiertos en lo que podía ser un gesto de provocativo dolor o una sensual imploración,

Johnny estaba unos pasos más atrás, el ancho y musculoso torso denudo, la nariz recta,

los huesos bien formados con pequeña y sugestivas sombras alrededor de las tetillas y de

la cintura; un poco más arriba del ombligo se iniciaba una línea, un cauce torneado que el

taparrabos triangular (largo entre las piernas, pero angosto en los costados, como para

que asomaran las formidables líneas de los muslos) ocultaba, pero cuya trayectoria -como

un río afluente- era posible adivinar.

El cuadro lo había pintado una admiradora suya, hacía muchos años, a partir de una escena

de Tarzán y las amazonas, protagonizada por él y por Brenda Joyce; por lo que Johnny

recordaba de la película, en ella había una cantidad extraordinaria de muchachas,

portadoras de flechas, todas ataviadas con piel de tigre (él se había enfadado mucho

cuando supo que las manchas de la tela eran fruto de una buena operación de la tintorería

del estudio: los tigres escaseaban, por lo menos en Hollywood, y además, había empezado

a surgir una cantidad increíble de sociedades protectoras de algo, de perros, de tigres y

hasta de ballenas, lo cual volvía el arte cinematográfico muy difícil) y con sandalias de

liana. En la película, él volvía a lanzar su largo, agudo y penetrante grito, un grito de selva

y de montaña, de agua, madera y viento; un grito que ululaba como las sirenas de los

paquebotes del Mississippi, que batía alas como los pájaros azules de Nork-Fold, que atraía

a las salamandras de los pantanos de West-Palm (al oeste de Colorado River hay un sitio

que amo) y alentaba el vuelo de las ánades de Wisconsin. Johnny gritó; gritó en la ladera

del sofá forrado de piel de bisonte, y la cabeza del ciervo, en la pared, no se estremeció;

volvió a gritar pensando en Maureen O'Sullivan y el grito retumbó en la habitación como

una pesada piedra cayendo sobre los atolones de Leyte: la isla madrepórica reprodujo el

grito en los vasos de whisky con huellas de labios y de cigarros, en las conchas del Caribe

conservadas como trofeo y en cuyas cavidades todavía las notas bronca del mar

fosforescente se juntaron con los agudos de su grito; Johnny gritó sobre los largos pelos

de las mantas africanas que cubrían de animales aterciopelados el lecho conyugal vacío en

el apartamento de California, gritó sobre las reliquias de marfil y las hojas de tabaco, un

grito largo y desesperado, desencajado, el grito de un humilde recepcionista del Caesar's

Palace de las Vegas, su último empleo, y por un momento pensó que Jane acudiría, que

Jane cruzaría las abigarradas calles centrales, que se abriría paso entre los

resplandecientes semáforos y las carrocerías brillantes de los autos, que Jane, vestida con

un abrigo de leopardo, atravesaría la avenida centellante de neón, saltaría por encima del

río de cacahuetes y bolsitas de maíz, que correría entre los anuncios de porno-films y de

cigarrillos Buen Salvaje Americano hasta el humilde apartamento donde Edgar Burroughs

acababa de beber un whisky, antes de llamar por teléfono al Hogar de Retiro de Actores,

en Woodland Hills, porque un anciano llamado Johnny Weissmuller no dejaba dormir a los

vecinos con sus gritos.

También podría gustarte

- Cuerpos CansadosDocumento5 páginasCuerpos CansadosLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Caso 4 Ejercicios Clínicos Herbolario de BachDocumento3 páginasCaso 4 Ejercicios Clínicos Herbolario de BachLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Programa Del EncuentroDocumento2 páginasPrograma Del EncuentroLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Dossier de La Otra LIJDocumento51 páginasDossier de La Otra LIJLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- LISTADO DE MICROCUENTISTAS (Por País)Documento3 páginasLISTADO DE MICROCUENTISTAS (Por País)Lorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Punto y FinalDocumento3 páginasPunto y FinalLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Portafolio 2019Documento17 páginasPortafolio 2019Lorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

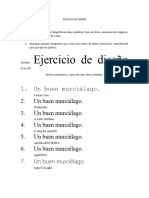

- Ejercicio de DiseñoDocumento3 páginasEjercicio de DiseñoLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Presentación. Recetas para Contemplar MariposasDocumento3 páginasPresentación. Recetas para Contemplar MariposasLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- HiraethDocumento1 páginaHiraethLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Anuncio - MicrosDocumento2 páginasAnuncio - MicrosLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- MICROCUENTOS FANTÁSTICOS - Lorena Díaz M.Documento2 páginasMICROCUENTOS FANTÁSTICOS - Lorena Díaz M.Lorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Aporte A MicrosauriasDocumento3 páginasAporte A MicrosauriasLorena Díaz MezaAún no hay calificaciones

- Libro Digital. PIRATAS DE CIUDAD - LORENA PAZ DÍAZ MEZADocumento27 páginasLibro Digital. PIRATAS DE CIUDAD - LORENA PAZ DÍAZ MEZALorena Díaz MezaAún no hay calificaciones