Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Untitled

Untitled

Cargado por

Dayane Bravo Salas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas18 páginasDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

11 vistas18 páginasUntitled

Untitled

Cargado por

Dayane Bravo SalasCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 18

La impronta mercantilista del nuevo

Codigo Civil del Peru

Nacimiento, vida, pasién, muerte y

resurreccion del Derecho Mercantil

Carlos Torres y Torres Lara

‘Se ha dicho, com razén, que el nuevo Cidipe Civil del

Peri (1984), se distingue de su prederesor (1936) £2

que éste foe de corte patrimonialista mientras que

el nuevo ticae a la perscina como centro de pravitaciin.

Sin embargo, otro tema igualmentc importante, pero

menos difandide, es también Is moeva orientacian

mercantitista del Cédigo que esic trabajo aborda,

ANTECEDENTES HISTORICOS

Nacimiento

L DERECHO MERCANTIL irrumpe en Ja historia de diversas mane-

ras y en distintos tiempos. Pero su forma de aparicién mas significa-

tiva se centra en la edad media cuando aparecen los primeros ambu-

lantes. (Galgano, 1980: 38).

En efecto, de feudo en feudo, ciertos hombres transitan con sus

carretas y algunos productos para su venta, Son bien rocibidos en cada

lugar, pues carecen de capacidad destructiva y traen cosas que recrean,

Nevdndose otras usuales para el lugar. Ese ambulante se caracteriza por

varios puntos de importancia: no compra para consumir sino para reven-

der, es decir, compra lo que no necesita, sino aquello que otros necesitam

y usa los caminos terrestres (o maritimos en el caso del comercio por

mar). Este fenémeno sc plasma con mayor fuerza a medida que Europa

65

sale de la época negra de la invasion barbara y de la inestabilidad. El tras

lado del producto y la campra-venta con anime de lucro y mo de consumo,

tipifican el nacimiento del fenémena.

El ambulante, en otros casos, se estabiliza o centra sus operaciones

periédicas en determinados lugares, con el objeto de poder ofrecer mds

productos en condiciones adecwadas (Broseta, 65: 25). Considérese la

enorme dificultad que debid existir sin caminos adecuados y sin protec-

cién. Por ello, el comerciante busca y encuentra apoyo en los sefores

feudales, en la clase noble que no solo le permite sino que ademas prote-

ge su actividad. Es asi como aparecen las primeras reglas dv proteceién

del comercio en ferias, normas dictadas por el poder terrateiiente. porla

clase noble (Galgano, 1980: 67). Estas medidas pueden resumirse en las

sigmientes:

a) Proteccién al comerciante para su libre transit.

b) Proteccidn en el mercado para su libre operacién.

c) Proteccién para su establecimiento como feria permanente.

Esto ultimo da lugar a que los “ambulantes” se establezcan em

lugares especificos, en juntas de comerciantes o burgos, antecedentes de

las grandes ciudades burguesas. Como es de suponerse, los conflictos que

s¢ presentaban entre los comerciantes fueron innumerables y llenos de

complicaciones, dificiles de entender para la mentalidad terrateniente que

estaba acostumbrada a un Derecho Civil regulador de las relaciones funda-

mentalmente familiares e inmobiliarias.

La nueva clase en formacion —los comerciantes— o burgueses, sf

comprende sus asuntos y por costumbre tienen su fonma de resolverlos.

Para ello piden y logran la proteccién de los nobles del lugar a efecto de

que se les permita a ellos mismos poder resolver con sus propies jurados

sus rencillas tfpicas. La nobleza, que no tiene ningin interés en “com-

prarse pleito ajeno” sin ganancia alguna, no sélo permite sino que garan-

tiza que los comerciantes resuelvan sus propios conflictos. (Broseta, 65

27) (Ascarelli, 69: 34),

Es en esta medida que surge el Derecho Mercantil como un derecho

de clase, es decir, de una clase pobre, marginal y sin importancia a los

ojos de sus contempordness

Es preciso detenerse para observar que la produccién del derecho

se hace asi privadamente. en manos de una clase social a Ia que no llega

66

todavia el poder pdblico representado por la nobleza. Esta solo lo permite

oO garantiza sin imaginarse que luego seri precisamente quien la destruya.

Tal desarrollo se da por dos elementos bisicos; primera, la creacion de

normas por la via consuctudinaria, y scgundo, su aplicacién coercitiva

por los tribunales burgueses, (Galgano, 80: 47)

Vida

Pero ese Derecho nuevo, burgués, de la clase marginal de los merea-

deres comienza a desarrollarse enormemente. Las facilidades de la comu-

nicacién terrestre y maritima, asi como la tranquilidad en que ingresa

Europa, acrecientan el nimero de mercaderias y la negociacién sobre

ellas. Los pequefios ambulantes son ahora ricos comerciantes, los pobres

mercados feriales son pueblos jovenes pero pujantes. Si bien la nobleza es

importante y detenta el poder, el dinero es capaz de armar fuerzas nuevas

por lo menos potencialmente. (Broseta, 65: 26),

Los burgueses ya no imploran o ruegan la proteccion del sefior

feudal; ahora exigen la proteccién de “sus derechos” y, si es necesario,

financian a uno en contra del otro que les ofrece mejores condiciones

para el comercio. Tales condiciones se resumen a la necesidad de mantener

su propio régimen normativo al interior de sus comunidades y su propio

sistema de resolver conflictos; es decir, en pocas palabras: libertad para

actuar dentro de su propio dmbito y proteccién para hacerlo sin trabas.

Ha surgido una nueva clase social con intereses muy clares. Su medio

ambiente es la libertad de accion, pero su crecimiento lo hace sentirse

comprimido y tiende a expandirse fuera de su ambiente territorial, nece-

sila que sus reglas de vida ya no s6lo funcionen en el burgo sino que se

generalicen y para ello concreta dos acciones: pacta con la monarquia

en contra de la nobleza, aprovechando el proceso politico de concentra-

cién del poder que se produce entre el poder regio y el poder feudal.

Hasta aqui el rey sdlo habla tenido preminencia moral mas no real y alors

quiere imponer su poder sobre toda una region Para ello se unen estos dos

intereses comunes aunque aparentemente distintos. El rey se apoya en

la riqueza de la nueva clase burguesa, arma fuerzas militares y se impone.

Simultaneamente, la burguesia logra imponerse sobre Jas fueraas feudales

terratenientes y su Derecho el Mercantil no sélo subsiste sino que se

desarrofla con amplitud y fuerza, (Galgano, 80: 65).

El Derecho Mercantil a estas alturas es ya fuerte y reconocido, ha

67

creado principios propins distintos del Derecho Civil, tales como Ia irrei-

vindicabilidad de las cosas vendidas aunque tengan procedencia ilegitima.

la velocidad en las operaciones, la instrumentabilidad (cl vale, el pagaré

y la letra), la contrataci6n simple a viva voz o mediante escrites sin mayor

formalidad; todos ellos, principios sin los cuales no se hubiese pedido

desarroliar el comercio, pues las nonmas del Derecho Civil de procedencia

romana estaban concebidas para una actividad fundamentalmente privada

familiar ¢ inmobiliaria y de consumo. Frente a ello el comercio se desarro-

lla come actividad masiva, mobiliaria y de lucro. Por eso, el antiguo

derecho resultaba siendo inaplicable ala nueva realidad, la que finalmente

ered el nuevo derecho comercial, ciertamente como un Derecho clasista;

es decir, solo para una determinada clase: los comerciantes, pero que

dio origen a la expansion que estamos refiriendo.

Pasion

Las fuerzas expansivas del comercio no se detienen en el pacto con la

clase regia, pues ésta, una ver dominada la clase noble y feudal con la

finanelacién de Ja clase burguesa, pretende dominar y aun explotar a esa

nueva clase y comienza un lento pero progresivo perfodo en el cual el

nuevo Estado expropia el poder de produccion de las normas del Derecho

Mercantil. Ya no son los mercaderes quienes se darian sus propias normas,

sera el Estado que, reconociendo la necesidad de ellas, dictard reglamentos

de cardcter estatal, Las Ordenanzas de Comercio y de Marina de 1673

y 1681 con Colbert, Ministro de Luis XIV, son la mejor prueba de ello,

Los tribunales de los comerciantes continuarin, pero el Estado regio

Progresivamente incorporard dentro de ellos a los elementos extraiios

(Ascarelli, 1965: 51) que participen con el respaldo del Estado, en un

proceso también lento pero progresivo hacia la expropiacién del poder

jurisdiccional, antes en manos exclusivas de los comerciantes. “El dere-

cho mercantil experiments una doble transformacién: era derecho de

clase y se convierte en derecho del Estado, cra derecho universal y se

convierte en derecho nacional”. (Galgano, 80: 68) (Broseta, 65: 28).

Ante tal situacién, la nueva clase social burguesa comienza a conver-

tire en wna clase revolucionaria, es decir, tendiente al cambio integral

de Jas reglas de Ia sociedad. Entra ahora en alianza con la intelectualidad

que lucha por los principios de libertad, igualdad y confraternidad. Parti-

cularmente en Francia, la Revolucién tiene dos motores: el idealismo de

la intelectualidad seguida por las masas populares empobrecidas por el

sistema feudal y ¢l dinero ¢ intereses de la Aweva clase revolucionaria:

la burguesia que ahora pretende ya no una alianza sino la imposicion de

sus reglas de juego desde el poder antes detentado por el rey. Coinciden

en gran medida aqui los intereses de la nueva clase burguesa con fos idea-

les de la intelectualidad y ello produce una revolucién que pronto cacrd

en manos del poder econdmico, no sin antes pasar por una terrible expe-

riencia de miles de sacrificios humanos. Se pretende Megara la dictadura

de la burguesia.

Es asi como al amansarse las aguas surge el hombre qué pretenderd

atemperar las dos fuerzas: Napoledn, quien produce no uno solo sino dos

codigos, para dos etapas que histéricamente vivirin sobrepucstas un largo

perfodo. El Codigo Civil de 1804 representé la codificacion romana segin

la vision de Ja clase noble y terrateniente. Una perspectiva desde el mundo

familiar, inmebiliario y casi estético, ajeno al sentide de lucro y fuerte-

mente influido por los principios de equilibrio, prudencia, ayuda y mutua-

lidad: sacrifica la eficacia y rapidez en busca de la justicia. Frente a 1,

Napoleén dicta también el Codigo de Comercio de 1807 con la perspec-

tiva de la nueva clase burguesa, un Cédigo plasmado de reglas practicas,

utilitarias, de base mobiliaria y el lucro y no la mutualidad como centro

de la accidm: sacrifica la justicia en busca de Ja eficacia y la eficiencia.

Surge un nuevo Cédigo, una nueva moral, un nuevo estilo, Como Napo-

leén debia justificar los principios de libertad ¢ igualdad, no podra mani

ner las viejas reglas de que él Derecho Comercial era para una clase soci

Debia ser para todos. Asf se inventa, justifica y luego se defiende, durante

casi dos sighos, que el Derecho Comercial s¢ aplicaria no para “los comer

ciantes™ como clase, sino pata cualquiera que realizara “actos comer

ciales”. Agf de un subjetivismo se pasa a un objetivismo. Ya no importa

quien realiza el acto, sino el acto mismo. (Galgano, 80: 94-104).

Muerte

Por cierto que tal nuevo enfoque no podrd durar etemamente, pues

no respondia a razones reales sino a causas politicas (Ascarelli), El acto,

en definitiva era realizado por un comerciante; y, por otro lado, surgia el

problema nunca resuelto de qué tipo de acto era aquél em el que una parte

actuaba como comerciante y ofra como no comerciante, jConstituia un

acto de comercio? Por iltimo, si el acto de comercio se presentaba como

un acto lucrativo, podria no ser acto de comercio aquél en el que un

oo

comerciante, por razones de propaganda, por falso calculo, por liquida-

cidén, etc, ete., vendia por debajo del precio del costo? '

Simultancamente @ esta problemit en las sociedades se prcers

una masificacién del comercio sumada a la revolucion industrial,

productos ya no son dnicos sino que se preparan en serie, Si el apac igi

miento de la Europa de la Edad Media y los caminos aumentaron la circu-

lacion de los productos y asi dieron ongen al comercio modern, piénsese

cudn grande fue la presién originada por la produccion y cl consumo en

masa, la aparici6n del proletariado y su capacidad de consumo de los

nuevos productos. Frente a tales hechos, los nuevos Codigos de Comercio

comienzan a ser modificados sustancialmente, Normas cambiantes no

resisten la codificacién, pues el comercio varia dfa a dia y las necesidades

econdémicas asi lo exigen; no es posible petrificar las normas del comercio.

pues la realidad desberda pronto la normatividad.

Ante tal hecho aparecen, ya a mediados del siglo XX, Codigos de

Comercio profundamente alterados por constantes cambios que se pro-

ducen dfa a dia. No hay tiempo para dictar nuevos Cédigas, pues mientras

las Comisiones estudian cOmo lograr una nueva codificacién, el Cédigo

sigue siendo modificado por partes. Los estudiosos y las comisiones espe-

ciales no logran terminar de comprender y estudiar la posible incorpora-

cidn de nuevos mecanismos, reconocidos por los nuevos usos, cuando se

producen otras modificaciones. Los Codigos de Comercio, como el perua-

no de 1902, quedan literalmente descuartizados. Se escucha y se repite:

ha muerto el derecho mercantil.

Resurreccion

‘Sin embargo existe, pero en una nueva forma, ahora alin mds fuerte

que antes, ha penctrado en el Derecho Civil que ahora deberia ser llamado

Derecho Privada. Sus reglas ya no estdn necesariamente en un Codigo

Mamado de Comercio sino que ahora se incorporan al Codigo Civil y

éste deja sus antiguas vestiduras. Al igual que las costumbres barbaras se

incorporaran a la civilizacién occidental y viven atin hoy habiéndose

puesto el nuevo ropaje de la cultura occidental. Asi cl Derecho Mercantil,

con ropaje civil, se ha impuesto en las nuevas sociedades. A este fendmeno

| Sobre esta temitica puede consultarse amplio tratamiento de Gatrigues; Cursa de Derecho

Mercantil o en Hacia um Nucvo Derecho Mercantil

se le ha Wamado la comercializacion del Derecho Civil, Otros. desde fa

perspectiva ¢ ‘a. lo han reconocido como la “civilizacién” del Derecho

Comercial. Le cierto es que el fendmeno existe y se basa en la masifica-

cidn de la nueva sociedad, en la que todos o casi todos actuamos en las

actividades mercantiles tomadgs éstas en su sentido mds gendrico, cs

decir, come actividad ccondmica, Asi muestra de ello es la innumerable

cantidad de pequefas, medianas no sdlo grandes empresas, la generaliza-

cién de tales actividades por las propias clases trabajadoras mediante sus

cooperativas, mutuales y empresus autogestionarias y, del piiblico en

general como consumideres, hacienda uso diario del crédito. las letras, los

cheques. ete. ete, (Broseta, 65: 35).

Todo quedé invadido por las costumbres mercantiles burguesas y,

por lo tanto, tambitn el propio Derecho Civil, el cual para mantenerse

toma las instituciones del Derecho Mercantil y las generaliza ahora coma

reglas comunes. Por eso se puede afirmar que si antes cl Derecho Mercan-

til fue un derecho especial o de clase frente al Derecho Comin aplicable

para la generalidad de las personas, hoy no puede afirmarse lo mismo.

pues el Derecho Mercantil se ha generalizado a toda la comunidad. Ahora

es el nuevo Derecho Comin. Otros son los Derechos Especiales como el

Cooperative. por ejemplo, con reglas no comunes sino especificamente

para determinados actos.

Son varios los paises que iniciaron este proceso de unificacién por

fa via de unir el régimen de las obligaciones y concretamente los cantratos

de tipo civil y mercantil (Broseta, 65: 206 y ss.) En primer lugar. el

sistema anglo—umericano que, al no tener una codificacién, legé pronta-

mente a la unificacion de Jas reglas civiles y mercanti Luego vinieron

los Cédigos Suizo, Polaco e Italiano; en este tiltime caso incorporando

incluso instituciones que siempre serin propias del cuerpo mercantil.

Proyectos muy avanzados, como el Brasilero, siguen la misma via y

ahora el Peri, con su nuevo Cédigo Civil, se presenta dentro de la misma

linea de unificacidn.

m

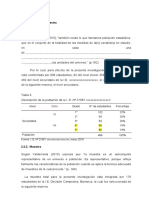

£L CASO PERUANO Y EL NUEVO CODIGO CIVIL DE 1984

En el Peri hemos tenidos dos Codigos para regular lo comin y lo

mercantil: el Cédigo Civil (1852 y 1936) y cl Codigo de Comercio (1852

y 1902). Este ultimo ha seguido el proceso progresivo de desintegracion,

pero sus normas en vez de morir han resucitado cn la nueva codificacion

civil de 1984,

En efecto, el art. 2112 del nuevo Cédigo Civil dispone que los contra-

tos de compra—venta, permuta, mutuo, depdsita y fianza se rigen a partir

del 14 de noviembre de 1984 (fecha de entrada en vigencia del nuevo

Cédigo Civil) por las reglas de éste, derogindose en forma expresa los

articulos 297 a 314,320 a 341 y 430 a 433 que regulan la compra—venta.

el mutuo, la permuta, la fianza y el depdsito mercantil.

Pero en las nuevas reglas del Codigo Civil no sélo se incorporan nor-

mas tipicamente metcantiles sino que en algunos casos sustituyen a las

reglas tipicas del Derecho Civil, con lo cual se comprueba no sélo el

traslado de instituciones y reglas sino la sustitucién de un derecho mas

fuerte ante uno mas débil en materia econémica.

Es posible observar el fendmeno principalmente en los siguientes

elementos:

1. Incorporacién de nuevos contratos,

2. ‘Nuevo tratamiento contractual:

a) la compra—venta

b) la permuta

¢) clmutuo

d) el depdsito

e) [a fianza

3. Otras manifestaciones de importancia.

1, INCORPORACION DE NUEVOS CONTRATOS

El nuevo Cédigo Civil trae nuevos contratos tipicos que el anterior

C6digo no consideraba. Tal es el caso de los contratos de Suministro y

Hospedaje, ambos de caracteristicas comerciales.

nT

Hospedaje

Si bien el hospedaje como institucion que se orienta a prestar al

huésped albergue, alimentacién y otros servicios, puede hacerse sin dnimo

de lucro, resulta evidente que el Cédiga Jo regula como actividad de

empresa, es decir, como una actividad tipicamente mercantil y no civil.

EI hospedaje civil tipico fue aquél sin dmimo de lucro en el que el

duefio recib{a al peregrino sin pretensiones de ganancia sino como obliga-

cién moral, y el peregrino aceptaba de buen agrado las condiciones que se

Je ofrecian, sin queja de ellas. Cuando el nuevo Codigo Civil regula el

hospedaje sefiala que el mismo se da “a cambio de una retribucion” que

podrd ser fijada por la autoridad competente, Asimismo, se precisa que el

huésped puede “exigir” condiciones de asco y funcionamiento adecuades,

calidad e higiene.

Como puede observarse, se trata de una relacion que dejé de tener

caracteristicas civiles y se le regula ahora coma un tipico contrato comer-

cial dentro del Codigo Civil de 1984, El origen de este titulo puede encon-

trarse en los Codigos Mexicano, Boliviano, (contrato de albergue), Griego

e Italiano (donde s6lo se le regula indirectamente como depésita en

hotel).

Suministro

En cuanto al contrato de suministro, debemos llegar a la misma

conclusién: ¢s un contrato tipicamente mercantil, ya que se trata de una

operacion, cl suministro, para la prestacién periddica o continuada de

bienes, Es decir, una prestacién normalmente de caricter empresarial,

pues, salvo casos de excepcién, sélo mediante una organizacién econd-

mica puede darse tal prestacibn. Obsérvese, por ejemplo, el art. 1606 del

nuevo Codigo Civil cuando sefiala que si no se ha “fijado el volumen del

suministro o su periodicidad, se entiende que se ha pactado teniendo en

cuenta las necesidades del suministrado determinadas al momento de la

celebracién del contrato™. Sin duda, la perspectiva del articulado esta en

la via de ver al suministrante como una empresa. En la propia Exposicion

de Motivos del ante—proyecto, elaborado por el Dr. Max Arias Schreiber,

se precisa que “El constante proceso de cambio en que se encuentra el

mundo ebonGenie y las necesidades del trifico de la vida industrial y

comercial .. . ha erecido (cl suministro desde Roma) en impor-

tancia paralelamente a la evolucién de la gran empresa ...". También

a3

precisa que ... “cabe mencionar que la significacian del suministro no

sdlo se da en Js actividad industrial y comercial sino que trasciende . . ."";

es decir, se trata de un contrato mercantil colocado en el Codigo Civil.

Su origen estd exclusivamente en el Codigo Civil Maliano que le dedica

todo un capitulo especial,

2. NUEVO TRATAMIENTO CONTRACTUAL (CODIGO 1984)

a) «La compra—venta

Dos articulos del nueva Cadigo Civil mos muestran la accién pe-

netrante del Derecho Mercantil: ef art, 1542 y el 1580. El primero seflala

que los “bienes muebles adquiridgs en tienda o locales abiertos al publica

no son reivindicables si son amparados con facturas o pélizas del vende~

dor. Queda a salvo —dice el nuevo Cédigo— é| derecho del perjudicado

para ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan contra quien

las vendié indebidamente”™.

Es conocido que conforme al Derecho Civil quien compraba un

bien sustraido a su Iegitimo ducio estaba sujeto a la accion reivindica-

tora por parte del verdadero propietario. Asi se establecié en el art,

1394 del Cadigo Civil ‘del 36? y asi se repite en los arts. 1539, 1540 y

1541 del nuevo Codigo *; pero este cuerpo legislative incorpora ahora

el art, 15424 referido especfficamente a la compra—venta mercantil

donde no hay derecho reivindicatorio.

2 Art, 1994 — “La venta de ta cosa ajens cx anulable a solicitad del comprador, salvo que éste

‘Imubiese sabido que le cota no pertenecia al vendedar. Puede ademas demandar al vendedor la

restituckin del precio y el pago de bos datos y pesjuicios™.

Art, 1539 — “La venta de bien ajeno cx resindible a solicitud del comprador, suvo que hubiese

malts ne no porienecia al vendedor o cusndo dste adquiera el bien, antes de Ia cltacidn con la

ennai

Art. LS “Eo ¢h caso del it. 1539, a1 ol bien ex parcialmente ajeno, at compradot puede

‘optar corire sollcitar a rescislén del contrato-o In reducciin del previa”

Art 1541 — “En los eanoa de que se refleren los articulos 1539 y 1540, el versdedor

debe restituir al comprador el precio recibido, y pagar la indemnizactin de dafos y perjulcios

suftides. Debe reembolsar igualments ios gastos, interesen y tributes del contrata efectivaments

pagados por cl emplcador y todas las mejoras imtroducidas por éste™.

4 Am. 1542 — “Los bienes musbies adguiridos en tienda, © locales abiertos al piblico no x00

reivindicables si soe amparados con facturas o poliras del vendedor. Queda a salvo el derecho del

perjodicado para ejercitas fas acciunea civiles o penales que correspandan eontia quien los remdid

Cidebidamene™

w

4

En el Derecho Mercantil, segtin Galgano a 980: 55). __ las razones

de la propiedad sucumben cuando se hallan frente a las razones de comer-

cio”... “Evidentemente, el interés protegido no es el del comprador cuya

buena fe no merece mayor proteccién que la debida a la inculpable cxpo-

liacidm del desposefdo, el interés protegida, realmente, es el del comer-

ciante™. Hace ver este autor que la misma proteccién no la tiene el com-

prador que le compra a2 un no—comerciante.

En cuanto al art. 1580, diremos que el mismo también es tipica-

mente mercantil, pues regula la compraventa sobre documentos, sefialin-

dose que la entrega del bien queda sustituida por la de su titulo represen-

tative. La procedencia de esta norma es el art, 1527 del Cédigo Civil

Italiano.

Es innegable que este tipo de contrato tiene procedencia tipi

mente mereantil, y por ello ha sido tomado de su similar Codigo Civil

lialiano.*

b) La permuta

En cuanto a la permuta, vale lo dicho sobre la comercializacién del

contrato de compraventa; pues segiin los arly. 1602 y 1603 del nuevo

‘Cédigo, la permuta, como transferencia reciproca de propiedad de bienes,

é ¢ rige por las disposiciones sobre compraventa, en lo que Je sean

aplicables”. De modo que la permuta ha sufrido igual proceso de ingeren-

cia del Derecho Mercantil en los términos explicados para Ia compraventa_

b) El mutua

Es suficiente la antigua redaccién del art. 1583 con la del nuevo art

1663 que lo sustituye, para darse cuenta como el mutuo mercantil ha

invadido este contexto.

5. — Cédigo Civil peruano: art, 1580 — “En ls compraventa sobre documentos, la entrega del bien

queda sustituida par la de su titulo representative y por los otres documentos exigiéas por el

contrate o, en su defecto, par los usos”.

_Cédigo Civil italiano: art, 1827 — “En lb venta sobee documentos, el verdedar se libera de la

obligacién de li entrega remitienda al comprador ¢! titulo reprewatative de Ia mercancia ¥

tos otros documentos cstableckdos por ef cantrate o, en su defecto, por lox usos”_

5

En efecto, mientras que cn el articulo 1583 del Cédigo Civil del

afo 1936 se prescribia que... “En el mutuo no se deben intereses sino en

el caso de estar pactados . n cambio, en cl art. 1663 del nuevo

Cédigo Civil se preciss que ... “El mutuatario debe abonar intereses al

mutuante, salvo pacto distinte”. Mientras que la caracteristica del mutuo

civil era su gratitud (Manuel Miranda Canales — Derecho de los Contratos,

pag. 100) lo que tipifica al prestamo mercantil es el luero, El ténnino

mutuo implica mutualidad, es decir, ayuda reciproca, Por ello, al haberse

replanteado este contrato fundamentalmente con un sentido mercantil,

hubiese sido preferible denominarlo como préstamo, tal como lo hace cl

art, 879 del Codigo Boliviano de 1976 *, en esta materia mas avanzado.

Asi también lo establecié el propio Codigo de Comercio peruano de 1902,

aun cuando no exigfa pago de interés obligatorio; lo cual puede consta-

tarse de la simple lectura del art. 309 del referido Codigo de Comercio 7,

asi como de su antecedente el art. 347 del Cédigo de Comercio de 1852 °.

d) El depésito

En el art, 1818? se repite la regia del art. 1604 del anterior Codigo,

en el sentido de que ¢l depdsito es gratuito salvo pacto en contrario.

Sin embargo, la evidente influencia mercantil se nota cuando el art, 1318

del nuevo Cédigo hace la salvedad de que el depdsito si es oneroso cuando

-+. “por la calidad profesional, (0) por la actividad del depositario™ . .

“se deduzca que es remunerado...".

‘Otro articulado fundamental para nuestro andlisis resulta ser cl 1852

comparado con el 1621, concordada con el art, 1616 del Codigo Civil del

afio 1936. En ¢ste, el depositario no puede negarse a entregar el depdsito

por razin de no haber recibido el pago que se le debe por el contrato,

Mientras que ello no esti previsto en ¢l Cédigo Civil del afio 1936, el

6 Chdige Civil bolivians: art, 479 - “1, El préstamo ex un contrato por el cual el presiador entre-

1 una com al prestatario, para que éste Ta use y consuma y se In devuclvn o restituya ei equi-

‘valente después de cierto Wempo".

7 Cidigo de Comoscio paruano de 1907 ~ art. 309 — “Los préstamos ne devengarin intoreses, #1

no se hublece partado por escrito.

8 Codigo de Comercio Ferugno de 1852 . 347 . “Los préstamos no causan en el doudor

obligacién de pagar riditos de las cosas prestadat, si expresamente mo sc pactan pot eicrita”,

9 Cédign Civil perusno 1984 ~ art, 1818 — “El depbsito se presume gratuito, sulva que, por

pacto distinto © por la calidad profesional, por la actividad del Gepositario u otras circuncian-

clas, se dedazca que es remunerado ...”

16

nuevo Cédigo Civil del afio 1984 lo pesmite*expresamente con un claro

espiritu mercantil: el depositario puede retener el bien hasta que se le

pague. La utilidad queda asi privilegiada frente ala propiedad .’”

Vale aqui la pena advertir el error incurrido en la redaccién del art.

1847 del nuevo Cédigo Civil de 1984, cuando sélo se mencionan como

casos tnicos de retencién la procedencia ilegitima del bien y la incapae

cidad del depositante, cuando ademas debid mencionar Ja nueva causal

precisada por el comentado art, 1852, retencién hasta: que se pague lo

pactado por el depdsito,

e) La fianze

En este contrato debemos sefialar que la tesis de la comercialigacion

no prosperé, La visisn mercantil (aunque no la peruana) se caracteriza

por considerar la fianza como solidaria, mientras que la fianza civil per-

mite la excusién de bienes. La solidaridad en el dmbito civil procede sélo

cuando se pacta en forma expresa.

El Dr. Max Arias Schreiber ha sostenido publicamente que su tesis

de hacer solidaria en principio la fianza, no prosperd y que estimaba que

tal hecho era un error en todo caso menor del nuevo Codigo. Aqui el

cambio es mas dificil, pues el concepto de la solidaridad automdtica no

penctré ni siquiera en nuestro Codigo de Comercio de 1902.

Véase, sin embargo, la redaccién del concepto contenido en el art.

1870 del nuevo Cédigo, cuando se sefiala que las personas juridicas pue-

den otorgar fianzas mediante sus representantes, Obviamente se estd

refiriendo el Cédigo a empresas, pues, si bien uma asociacién sin fines

de Iucro podra también constituir fianza a favor de tercero, lo comin ser

10 Cédige Civil peruano, afc 1936 — art. 162) “Las depositaries que retusen entregar el depé-

tito, fuern de los casos expresados en el art. 1616, serin condenados # devolver la cosa, 0 a0

estimaciSn ¥ @ pagar dafios y peruicios, Sufrivin ademds las ponas seflaladas si megaren del

00 7 les fuere probado en juteio™ (comeuurda com of art. 1847 del C.C. de L984), — Art

1616 — “El depositario no debe restituir of depdaito a la misma porsana de quien lo recibid.

Jo.~ $i apareos que Ia cosa pertenecia a atra persona, 0 que habia side robada; 26, Si el depo-

sitamte cra menor de edad, o persona Incapaz de contratar, En el primer caso, ef deposhtario

até obligada a dar cuenta inmedistamente al Fuce para qué se resuelsa lo conveniente” (con-

cmesda com tos arts, 1846 y 1836 del C.C. 1994).

Cédiga Civil peruano, ofic 1984 — art, 18$2 ~ “EI depositario silo puede retenes el bien hasta

qe 26 be pagne fo que ue ba debe por mazda de contralto”.

7

que quivn lo haga sea una empresa y las empresas son ahora el centro del

Derecho Mercantil: una prueba mds, pues. de la evidente comercializacion

de nuestra nueva codificacion."*

f) Otras manifestactones de importancia

En otros muy diversos puntos y temas se apreeia la naciente pero

decidida impronta mercantil en el nuevo Codigo Civil. Hemos encontrado

casos tales como.

Representactén: El art, 165 del nuevo Cadigo sefala que s¢ presume que

. “el dependiente que actia en establecimientos abiertos' al publico

tiene poder de representacion de su principal para los actos que ordina-

riamente s¢ realizan en ellos”.

Sin duda, el antecedente peruano en este articulo podemos encon-

trarlo en Ja comision mercantil, mandato mercantil. especificamente en

los arts. 280 y 288 del Cédigo de Comercio, con terminologia por cierto

renovada. En el nuevo Codigo se dice “dependiente™ donde antes se decia

“factor” o “mancebo”.!?

El nuevo término. si bien resulta mejor al anterior, estaria referido

s6lo 2 los trabajadores que manticnen una relacion laboral, pues la expre-

sién “dependiente” es de uso frecucnte en el Derecho Laboral para contra-

ponerlo al trabajador independiente. Sin embargo, hay un tercer tipo de

trabajador que es el trabajador independiente asoviado, que se da en las

cooperativas de trabajadores, hoy abundantes en cl Pert; y. en general, en

las empresas aulogestionarias, en donde la legislacién laboral no se les

aplica, pues no son propiamente dependientes (elemento caracteristico

de la legislacion laboral). Expresion mas adecuada pudo ser tal vez la

11 Ciaigo Cull 1984 L870 os eruewntintes de Lm persona ands pusden otras

fianea cn nombre de sus representados, siempre que tengan poder suficiente’

12 COdipo Civil 1984 — art. 168 — “Se presume que el dependieme que actiia en establecimientos

ablertos al piibtica tiene pader de represveniaciin de su principal para los actas que ordinasia-

mente ve realizan en ellis”,

Cédigo de Comercio 1902 - art. 280 “Los contratos celebrados per al facror de un estable-

simiento «empresa fabril o comercial, caando netoriamente pertenerca » una empresa 0

sociedad conocidas. xe cntendorin hechos por cuenta del propietario ‘Att 288 — “Low

mancebos encargados de vender al por menor on un almacen piblico se refutacin autorizados

Pam cobrar el importé de las ventas que hicieren y sux recibos serin vilidos, expidiéadolos

a nombre de sus principales Igual facultad tendrin lor mancebos que weadsn ca ins almacencs

siguiente: “Se presume que quien atiende ert un establecimiento abierto

al publico tiene poder etc. etc.”, sin llegar a calificar el tipa de relacién

juridica que le une a dicha persona con el titular de la empresa.

Hipeteca: El concepto de considerar a la empresa come una unidad

econémica sigue avanzando en el Derecho Mercantil, y mas especialmente

en el Derecho de la Empresa. Se afirma asi la visibn de la empresa no

como un conjunto de bienes sino come un solo bien, Ello se trasluce en

Ta nueva redaccién del art, 1103 del Codigo Civil de 1984, cuyo antece-

dente es el art. 1020 del Cédigo del afio 1936. En el nuevo texto de 1984

ya no s¢ habla solamente de la unidad de una “explotacién agricola 0

industrial", como s¢ hacia en el Codigo del ato 1936, sino de toda

“explotacién cconémica”. No se reduce al campo agricola o industrial:

ahora comprende todo tipo de empresa incluso !a de servicios.

Podemos rastrear el avance desde el Codigo Civil de 1852, donde la

hipoteca sobre inmuebles podia comprender ademas de lo que es propia-

mente un inmueble (art. 2020), todo aquello como , .. “los frutos pen-

dientes y las maderas antes de cortarse; los ganados y demas abjetos que

hacen parte del capital de un fundo (art. 456 inc, 2}, 0 sea que se concebia

el “fundo agricola” como una unidad. Es decir, se concibe a la empresa

agricola, aunque sélo a ella, come wna unidad.

En el Cédigo Civil de 1936 (art. 1020) el concepto se amplia a “la

explotacién agricola o industrial”, para terminar ¢n ¢l Codigo de 1984

(art. 1103) generalizindose el concepto de unidad empresarial com la

expresién de “explotaci6n econémica”, en la cual puede comprenderse,

como lo tenemos dicho, no sOlo Ja actividad agricola industrial sino

también cualquier actividad empresarial de servicio."?

Intereses; El art, 1249 del nuevo Codigo Civil sefala, contrarie sensu

que si se puede pactar ja capitalizacién de intereses cuando se trata de

13 Cédige Chril 1852 — art, 2020 = “Hipotoca os al graven qué se iipone sobre un iamucble a

favor de un tercero, en seguridad de un crédito @ de una obligackin™ — art. 456 ~ “Pertenecen

5 la clase de Inmuebles: ... 20. Los frutos. pendientes y tzs maderas antes de cortarse; Dos

ganades y demiis sbjetox que hacen parte del capital de un fundo; las eaerias, ins hertamicnt

las presas, ts calderas, las semillas, fos unimales dedicados al cultivo, y todos los objetos des

nados al servicio de ls heredad". :

Cédigo Civil 1936 — art, 1020 — “Puoden tot contratantes considerar como una tol unidad

pata los efectos de i hipoteca, toda explotacibn cconimica que forma un conjunte de blenes

unidoa o dependiontes entre 5

cuentas mercantiles, bancarias o similares, La sola referencia a este lipo

de cuentas mercantiles nos permite advertir que la mente del legislador

ha estado por la uni n del régimen contractual en la medida de las

posibilidades.*

Contrato por adhesion: El art. 1390 del nuevo Codigo regula el contrato

en el que por su masificacian una de las partes se ve colocada en la alter-

nativa de aceptar o rechazar integramente las estipulaciones fijadas por la

otra parte. Esta modalidad contractual es tipicamente mereantil, pues ha

nacido de la masificacién de las operaciones. Las usan las erandes empresas

para la prestacidn de servicios o ventas masivas. '*

La oferta; El art. 1388 del nuevo Codigo Civil cxime al ofcrtante de sus

obligaciones naturales. Dice que al oferente sdlo se le considerara como

invitante a recibir propuestas, salvo que indique claramenie que su pro-

puesta tiene el caricter obligatorio de una oferta. El articulo tiene, sin

duda, la perspectiva de proteger al comerciante antes que al comsumidor.

Es también de cardcter mercantil.'*

Leasing o Arrendamiento financiera: El art, 1677 del nuevo Codigo Civil

del 84 menciona el contrato de arrendamiento financiero, mas conocido

como leasing, que consiste en que una empresa financiera compra un

bien por encargo de un tercero y se lo arrienda por determinado piazo,

al cabo del cual puede vendérselo a un precio residual. Este contrato

no s6lo es mercantil sino, ademas, t{picamente financicro."”

14 Obdigo Civil 1984 — art 1249 — “No se puede pactar ts capitalizacin de intcreses al momento

contratase ls obligaciin, wlvo que se trate de cuentas mercantites, bancarias © similares”.

13 Cédigo Cwril 1984 — an. 1390 — “El contrato es por adhesin cuando una delat partes, colo.

cada en ta alternativa de aceptar o rechazar integramente lus estipulaciones fijadas por la ates

parte, declara su vohuntad de aceptar™

Aé Cédigo Civil 1984 — ant, 1388 — “La oferta al piiblico vale como invituciin a ofrecer, consi

jose oferentet u quienes accedan a la invitaciin y destinatarin ul proponcate. Si él prope:

Seate laden casamente que mi propucsta tend al cardctes obligtorio de una oferta valdin

‘come tal”,

17 Chdiga Civil 1984 art, 1677 - “EI contrato de arretidamienta fnanckero sc rige pot su kel

‘eck especial y.smptetoriamente, por l presents titulo y os aricules F419 y 1425, en cuanto

80

En conclusion, segin lo hemos podido *observar, la codificacién

peruana esta siguiendo la tendencia mundial hacia la unificacién del

régimen de obligaciones, En el nuevo Cédigo Civil del Pert son muchos

los articulos que nos llevan a observar especialmente la unificacion del

régimen contractual. Sin embargo, tal unificacion no debe Ievarnos a

aparentes conclusiones tales como el de la muerte del derecho Mercantil

o lo innecesario de un Codigo de este tipo.

E! Derecho Mercantil no ha muerto sino que, mds bien, tiende ahora

su velo sobre muchos de los actos considerados civiles. Se ha generalizado

la vision mercantil de nuestros actos y lo que antes fue un derecho especial

es ahora derecho comin. El Derecho Civil se sigue comercializando; pues

las instituciones mercantiles, ahora con un nuevo ropaje. reviven como

normas comunes dentro del Cédigo Civil, que por ello tal vez debid

haberse llamado Cédigo de Derecho Privado.

Asimismo, todavia son muchas las instituciones del Derecho Mercan-

til que han quedado y deberdn quedar fuera de un Cédigo Civil y perma-

necer como un derecho especial en un Cédigo; tal es el caso de sociedades,

titulos—valores, transporte, seguros, etc,, cuya especialidad no se discute

y cuyo vinculo com(in es la empresa, nuevo concepto de cohesién del

Derecho Mercantil.

a1

BIBLIOG:

ASCARELLI, Tullio. Iniciacién al estudio del Derecho Mercantil. Ed. R.

C. Bolognesi 1964, Barcelona.

BROSETA PONT, Manuel. Ed. Teenos, 1965. Madrid

GALGANO, Francesco. Historia del Derecho Mercantil. Fil Lara 1980.

Barcelona,

GARRIGUES, Joaquin. Curso de Derecho Mercantil, Séptima Edicién

1982. Madrid.

GARRIGUES, Joaquin. Hacia un nuevo Derecho Mercantil. Tecnos 1971.

Madrid.

MIRANDA CANALES, Manuel, Derecho de los Contratos, Ed. Studium —

Lima 1983.

PROYECTO DE CODIGO CIVIL BRASILERO.

CODIGOS CIVILES PERUANOS, 1852, 1936, 1984.

CODIGOS DE COMERCIO PERUANOS, 1852, 1902

CODIGO CIVIL BOLIVIANO, 1975,

CODIGO CIVIL ITALIANO, Messinco — Derecho Civil y Comercial,

82

También podría gustarte

- Nuevo Formato Del Proyecto de Investigación. UpcDocumento5 páginasNuevo Formato Del Proyecto de Investigación. UpcDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- La Trascendencia de La Cultura de Paz en Los Procesos Judiciales de Familia en El Peru 2023 ProcesoDocumento27 páginasLa Trascendencia de La Cultura de Paz en Los Procesos Judiciales de Familia en El Peru 2023 ProcesoDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Sesión Complemento 24EEDocumento57 páginasSesión Complemento 24EEDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Batalla de AyacuchoDocumento6 páginasBatalla de AyacuchoDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Comunicación Familiar y Asertividad de Los Estudiantes de Secundaria de La I.E. #2324 Santa Eufrasia. Yauyos, 2018Documento84 páginasComunicación Familiar y Asertividad de Los Estudiantes de Secundaria de La I.E. #2324 Santa Eufrasia. Yauyos, 2018Dayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Modelo Población y MuestraDocumento3 páginasModelo Población y MuestraDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Trabajo de Regulacion Financiera - ControlDocumento1 páginaTrabajo de Regulacion Financiera - ControlDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Practica 1Documento1 páginaPractica 1Dayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Obstáculos para El Acceso A Los Servicios de La Justicia Civil en Zonas Urbano Marginales - Derecho Al DesarrolloDocumento3 páginasObstáculos para El Acceso A Los Servicios de La Justicia Civil en Zonas Urbano Marginales - Derecho Al DesarrolloDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones

- Sílabo 2014-II UPCDocumento7 páginasSílabo 2014-II UPCDayane Bravo SalasAún no hay calificaciones