Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Culturas Subalternas Crítica Literaria No-Androcéntrica - Beatriz González

Culturas Subalternas Crítica Literaria No-Androcéntrica - Beatriz González

Cargado por

Julieth PantojaDerechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Culturas Subalternas Crítica Literaria No-Androcéntrica - Beatriz González

Culturas Subalternas Crítica Literaria No-Androcéntrica - Beatriz González

Cargado por

Julieth PantojaCopyright:

Formatos disponibles

Culturas Subalternas: Crítica Literaria No-Androcéntrica

Author(s): Beatriz González Stephan

Source: Iberoamericana (1977-2000) , 1991, 15. Jahrg., No. 2/3 (43/44) (1991), pp. 93-107

Published by: Iberoamericana Editorial Vervuert

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/41671257

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide

range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and

facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

https://about.jstor.org/terms

Iberoamericana Editorial Vervuert is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend

access to Iberoamericana (1977-2000)

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

Beatriz González Stephan

Culturas Subalternas

Crítica Literaria No-Androcéntrica

A lo largo del siglo XX hemos sido protagonistas y/o testigos de vastos movi-

mientos sociales que han revelado la emergencia contestataria de un sujeto que

históricamente ha ocupado un espacio subalterno, bien porque ha permanecido

en una situación de opresión y dependencia, bien porque ha sido marginado del

proceso socio-cultural dominante, y que su voz lograba ahora romper largas

barreras de silencio. Pensemos en las revoluciones mexicana, bolchevique,

china, vietnamita, cubana, nicaragüense, angolesa; las luchas anticolonialistas y

de liberarción nacional en el Caribe, Africa, Asia y Palestina; el poder negro;

los movimientos indigenista y negrista; el poder estudiantil antes del Mayo

francés y después de Tlatelolco; las sufragistas y las Madres de la Plaza de

Mayo. Un breve recuento de ellos nos permitirá visualizar que la lucha por los

derechos del »segundo sexo« y el consiguiente desarrollo de una cultura de la

mujer es una expresión más entre otras que busca replantearse en el campo de

las ciencias sociales la cuestión del Otro, y atender con nuevas perspectivas la

historia de los pueblos tercermundistas y de grupos sociales que han sido mar-

ginados por razones étnicas, religiosas, sexuales, clasistas y, desde luego,

ideológicas.

Por ello veo con desconfianza aquellas manifestaciones y reflexiones que

absolutizan y extrapolan el problema de la mujer y de una cultura femenina,

como si el sexismo fuese la única práctica discriminatoria y como si también

sus reivindicaciones fuesen las únicas formas de lucha social.

Quiero recordar algunas consideraciones que Elena Poniatowska hiciera

hace algunos años:

(...) la literatura de las mujeres en América Latina es parte de la voz de los

oprimidos (...) reflejan a las grandes mayorías del continente latinoamerica-

no y a las enormes contradicciones que se desconocen en Europa. Si escrito-

ras latinoamericanas que viven en una situación de privilegio como Marta

Traba, Griselda Gambaro, Claribel Alegría se han aliado a los oprimidos,

otras han querido darle voz a los que no la tienen. Tal es el caso de Jesusa

Planeares, la protagonista de Hasta no verte Jesús mío, de Domitila la

minera boliviana. (Poniatowska 1983: 462-466)

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 93

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

Los movimientos feministas - independientemente y a pesar de algunas de

sus orientaciones - han entregado importantes reflexiones e investigaciones so-

bre la mujer en todas sus áreas, y más aún decisivos cambios en su misma si-

tuación económica y social. Esto es un reconocimiento que indudablemente

hay que hacer. Después de toda esta cultura de la mujer o teorías feministas -

que en gran parte han contribuido a desmontar los valores patriarcales - no es

posible seguir reproduciendo impunemente y sin mala conciencia hábitos, es-

quemas, roles, representaciones y discursos deudores de una cultura machista o

falocéntrica.

La situación de subordinación y de minusvalía de la mujer a lo largo de la

historia la comparten muchos otros grupos sociales. Y paradojalmente a esta

inmensa mayoría se le ha llamado »las minorías«. En este sentido, mujeres, ni-

ños, homosexuales, campesinos, obreros, estudiantes, negros, indios, asiáticos,

chícanos, amas de casa, zapateros, etc. van configurando según cada tipo de

sociedad el »cinturón de la miseria«, los excluidos de todo acceso a las instan-

cias del poder y de la cultura institucionalizada.

Obviamente que no podemos hablar de una condición ni de una situación de

la mujer, como tampoco de la mujer en abstracto. No todas las mujeres han pa-

decido la opresión, la castración. El rol de la mujer no es el mismo en todas las

sociedades; varia de una cultura a otra; de una clase a otra; la mujer del campo,

de la ciudad, de las zonas marginales urbanas; varia si es profesional o no; si es

ilustrada o analfabeta; si es blanca o de »color«; si es protestante en Munich o

musulmana en Asmara en Etiopía; si está en el poder o excluida de él: no pue-

den tener la misma apreciación de su propio sexo figuras como la Margaret

Thatcher, Indira Gandhi, Simone de Beauvoir y las feministas Hélène Cixous,

Adrienne Rich, y, por otro lado, mujeres como Domitila Chungara, Rigoberta

Menchú o Ana Labrador. De éstas, algunas han tenido una activa participación

política; han realizado valiosas reflexiones y estudios sobre la mujer o sobre los

explotados en general; producen bienes culturales; ejercitan algunas ciertas

cuotas de poder. Pero las decisiones políticas que toma una Thatcher se oponen

radicalmente a las que toma ima Domitila; y la visión de »lo femenino« de A.

Rich no tiene nada que ver con lo que piensa y siente Ana Labrador o Jesusa

Palancares de la mujer.

Siempre me ha parecido muy ilustrativo para desacralizar esas tendencias de

la crítica feminista que postulan su objeto - la mujer o la escritura femenina -

como un axioma universal, de rasgos atemporales, el enfrentamiento que tuvo

Domitila Chungara en el Año Internacional de la Mujer en México con una lí-

der mexicana. Esta le pedía que dejara de hablar de masacres y del sufrimiento

de su pueblo y hablara de »nosotras las mujeres (...) de usted y de mí (...) de la

mujer, pues«.

94 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) IBEROAMERICANA

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

Muy bien - le contestó Domitila -, hablaremos de las dos. Pero si me per-

mite, voy a empezar. Señora, hace una semana que yo la conozco a usted.

Cada mañana usted llega con un traje diferente; y sin embargo, yo no. Cada

día llega usted pintada y peinada como quien tiene tiempo de pasar en una

peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso; y sin embargo,

yo no. Y para presentarse aquí como se presenta, estoy segura de que usted

vive en una vivienda bien elegante ¿no?. Y, sin embargo, nosotras las

mujeres de los mineros tenemos solamente una pequeña vivienda prestada y

cuando se muere nuestro esposo o se enferma o lo retiran de la empresa,

tenemos noventa días para abandonar la vivienda y estamos en la calle.

Ahora, señora, dígame ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo

yo algo semejante a su situación de usted? Entonces ¿de qué igualdad vamos

a hablar entre nosotras? Si usted y yo no nos parecemos, si usted y yo somos

tan diferentes, nosotras no podemos en este momento ser iguales, aún como

mujeres ¿no le parece? (Chungara 1987: 225)

Me permito esta larga cita porque creo que es útil tenerla presente cuando se

aborda esa extensa bibliografía sobre las cuestiones de la mujer, y particular-

mente aquellos trabajos que se esfuerzan en diseñar »una poética femenina«, en

desentrañar los rasgos de »una escritura femenina«, de »un lenguaje fe-

menino«.

Comparto con Jean Franco (1989), Sara Castro Klaren (1984), Linda Alcoff

(1988), Gayle Green y Coppélia Kahn (1985) (y seguramente otras) que si para

el caso la crítica literaria feminista no replantea algunas de sus estrategias epis-

temológicas puede quedar entrampada en la metáfora biologicista, en un on-

tologismo ahistórico, en axiomas universales, en la reproducción de esquemas

binarios de oposición o en el lenguaje de la diferencia.

Obviamente que la desigualdad de los sexos y el asunto del género no se

fundamenta en un determinismo biológico como tampoco en un mandato di-

vino; es una construcción cultural y, por lo tanto, sus límites y naturaleza son

imaginarios: el rol que se le asigna a los géneros masculino y femenino res-

ponde a convenciones de carácter ideológico. Las diferencias biológicas no si-

gnifican nada en sí; pero son investidas por sentidos simbólicos que varían en

cada cultura.

La construcción social del género es el resultado de una práctica ideológica

que se fundamenta en el esquematismo binario del pensamiento occidental, que

tiende a organizar el mundo por oposiciones jerarquizadas: normal/anormal,

razón/locura, día/noche, central/marginado, masculino/femenino. (Derrida

1971) Estas dicotomías se cargan de diferencias, donde los términos al polari-

zarse se les dota de valores positivos a unos y negativos a otros. Así, lo mascu-

lino pasa a connotar la razón, la luz, la civilización, el principio activo, la histo-

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 95

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

ria, la esfera pública, la ciencia, la verdad, el logos; y lo femenino lo irracional,

la noche, la naturaleza, el principio pasivo, lo eterno, la esfera doméstica y pri-

vada, la magia, lo ambiguo, la intuición.

En la ideología patriarcal la construcción del género no se reduce simple-

mente a establecer »diferencias«, sino que se vale de éstas para dividir, oprimir,

y, sobre todo, para que la mujer interiorice la inferioridad y el rol que se le ha

prescrito. La ideología del género no es sólo un conjunto de representaciones

imaginarias, sino también se halla profundamente arraigada en la vida coti-

diana, familiar, en el trabajo, en la moda.

En este sentido, veo que gran parte de la crítica feminista se ha hecho cóm-

plice de las implicaciones de los géneros, pero en un nivel donde reproduce la

práctica de las diferencias. Se ha concentrado en rescatar textos de escritoras;

ha hecho una crítica de las vidas de las mujeres en virtud de las injusticias que

han tenido que soportar; se han detenido en analizar los personajes femeninos;

la actitud de las narradoras; ha trazado una taxonomía de tipologías narrativas

supuestamente femeninas (Traba 1982: 9-12); en fin, una crítica que se ha li-

mitado al nivel temático y contenidista. Es la misma línea que ha llevado a cla-

sificar la literatura en femenina y masculina, como si el tener vagina se corres-

pondería con hacer una novela femenina y el tener un pene un soneto mascu-

lino. Esta homologación no garantiza ninguna seriedad a la hora de hacer un

estudio sobre los productos culturales.

De igual modo, la fabricación de toda una estética feminista que presupone

que las obras escritas por mujeres sólo pueden ser realmente entendidas por un

receptor femenino ya que la estructura de las mismas (carácter denotativo, pre-

ferencia por los estados existenciales, más confesionales que narrativas, com-

posición circular y anafórica) empatizan con la esencia igualmente femenina de

la autora y lectora. Es como si dijéramos que los poemas escritos por hombres

sólo pueden ser leídos por ellos; y para comprender la anatomía y organización

de las abejas habría que ser una de ellas. (!)

El problema de fondo no radica precisamente en que las cosas estén plantea-

das en términos binarios (masculino/femenino, blanco/negro). Esta perspectiva

maniqueísta confiere un orden jerárquico a los elementos polarizados; unos sig-

nifican y otros quedan marginados hacia el espacio de la insignificancia. Esta

episteme funciona a partir de la dinámica de la inclusión/exclusión. Umberto

Eco nos enseño que la reproducción de los modelos sociales no operaba a nivel

de los contenidos sino a nivel de las estructuras:

Fleming no es reaccionario por el hecho de llenar la casilla 'mal' de su es-

quema con un ruso o con un judío; es reaccionario porque procede por es-

quemas; la repartición maniquea es siempre dogmática, intolerante. (Eco

1966: 92 y también Eco 1967: 12-28)

96 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) IBEROAMERICANA

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

Las prácticas sociales habilitan el ejercicio de la diferencia, que es una de las

formas en que se concreta el ejercicio del poder de los sectores dominantes y

en particular de los valores patriarcales.

Las tradiciones patriarcales como los valores de una sociedad donde rige la

estructura de un poder jerarquizador atrapa por igual a hombres y a mujeres,

los cuales indistintamente de las diferencias biológicas representarán en sus

prácticas discursivas las trazas de una perspectiva que ha organizado el mundo

acorde con una serie de esquematismos segregacionistas. Este condi-

cionamiento ideológico también ha determinado conductas y modos de au-

topercepción, donde la mujer resulta ser la depositaria de los sentimientos, y el

hombre de la razón. A partir de esto, no es extraño que tanto el hombre como la

mujer asuman como algo sexualmente determinado que su aprehensión y con-

ceptualización de la realidad tiene que ser necesariamente diferente. Es en este

sentido que se puede decir que la producción literaria de un conjunto de mu-

jeres que han vivido o viven bajo un contexto de valores patriarcales transpo-

nen en su escritura las marcas semánticas y tipologías genéricas de esta cultura

de la diferencia.

Ahora bien: lo que puede ser un callejón sin salida es que tanto aquellos

discursos diccionales que se proponen explícitamente como prácticas de una

escritura femenina como aquel discurso que pretende explicar esta literatura a

partir de nociones basadas en la »esencia de lo femenino« (es decir, cierta crí-

tica feminista) parecen ejercer su objeto a partir de una estrategia inversamente

proporcional a los valores patriarcales. Si desde una perspectiva falocéntrica el

hombre es el eje central, dentro de una perspectiva igualmente ginocéntrica la

mujer pasa a ser el eje jerarquizador. En ambos casos estamos frente al mismo

esquematismo centrista, y lo único que se ha hecho - lejos de superar la epis-

teme de las dicotomías - es desplazar el péndulo de un polo a otro.

Es imprescindible distinguir, a efectos de rearticular el problema que nos

compete, entre dos términos que suelen utilizarse como sinónimos: sexismo y

androcentrismo. La interrogante en torno al posible sexismo o androcentrismo

del discurso lógico-científico puede esclarecer una praxis cognoscitiva ideolo-

gizada (en el sentido althusseriano) o no.

Entendemos por SEXISMO tanto las prácticas concretas de la vida social

como toda una concepción que concede privilegio a un sexo en detrimento de

otro.

Sin embargo, el ANDROCENTRISMO es una forma específica de sexismo;

éste es una precondición del androcentrismo. Etimológicamente ANER/-DROS

hace referencia al ser de sexo masculino: es más, al hombre de una determina-

da edad (maduro), de un determinado estatus (casado) y de unas determinadas

cualidades y condiciones (tener honor, valentía, fuerza, riqueza económica) vi-

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 97

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

riles. Es el »hombre hecho« que forma parte del ejército. No se trata de cual-

quier hombre, sino del que ha asimilado un conjunto de valores »viriles«. Así,

en sentido estricto, ANER/-DROS permite diferenciar lo masculino en general

de una determinada forma de conceptualizar lo masculino en función de la par-

ticipación en el poder político. Androcentrismo también está compuesto por un

segundo término que hace referencia a un situarse en el centro, que genera ima

perspectiva central que va a imponer ese »hombre viril«.1

Si el sexismo hace referencia a la práctica de la vida social, el androcen-

trismo no sólo se relaciona con la forma de conocimiento propia del sexismo

patriarcal, sino con la adopción de un punto de vista que absolutiza los valores

de un grupo social y descalifica otros puntos de vista. El androcentrismo nos

remite a las elaboraciones teóricas sobre la sociedad y también sobre la inter-

pretación de sus manifestaciones culturales. Una perspectiva androcéntrica no

tiene en realidad nada que ver con los hombres y las mujeres de carne y hueso.

Las mujeres pueden perfectamente reproducir en sus manifestaciones culturales

una perspectiva androcéntrica, que no sólo se puede reducir a la ideología se-

xista sino a otras prácticas segregacionistas.

Este punto de vista androcéntrico, que valora positivamente sólo aquello que

le concierne, no es propio de cualquier ser humano de sexo masculino, sino de

aquellas prácticas sociales y discursivas que se ubican en el centro hegemónico

de la vida social, y para perpetuar su hegemonía autodefínen sus valores como

los auténticos, y los imponen mediante la persuasión o la coerción. La hege-

monía de cierto punto de vista se afirma relegando a las márgenes de lo no-si-

gnificativo cuanto considera impertinente en relación a los valores considera-

dos como superiores desde la perspectiva jerarquizada. El androcentrismo nos

remite a un modelo de pensamiento que opera a través de jerarquizaciones,

sectarismos y exclusiones.

De este modo, la crítica literaria tradicional, al haber fundamentado sus pre-

supuestos teóricos sobre la base de una ideología discriminatoria y categorías

epistemológicas androcéntricas (también binarias), no sólo ha desconsiderado

la producción literaria de mujeres, sino que ha silenciado las manifestaciones

culturales de las mayorías oprimidas, en otras lenguas, en otras formas genéri-

cas no contempladas por las poéticas aristotélicas, las manifestaciones orales,

populares.

Por lo tanto, el sexismo presente en la crítica literaria es una de las modali-

dades del androcentrismo. Y si tradicionalmente éste ha permanecido oculto,

sin mostrar sus marcas, el mismo hecho de que históricamente se haya co-

menzado a hablar de una cultura y crítica feminista revela que son prácticas

1 Véase el trabajo sumamente esclarecedor de Moreno (1986).

98 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) IBEROAMERICANA

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

que dialécticamente ponen en envidencia: 1) la discriminación ejercida por el

discurso hegemónico tradicional; 2) a su vez, al autoseñalarse dentro de una

perspectiva que sigue siendo sexista (falocentrismo/ginocentrismo) invierte las

jerarquías pero no logra superar el pensamiento androcéntrico; y 3) si la teoría

feminista junto con el marxismo, la semiótica y la deconstrucción, no logra

plantearse una meta más ambiciosa, como ima lectura de la cultura que altere

sustancialmente los marcos de los sistemas literarios, falla como teoría. (Franco

1989 y también Franco 1988: 88-94)

Resumiendo, hablar de ANDROCENTRISMO ayuda a situar el problema

que nos preocupa en el marco más amplio y complejo de las relaciones de po-

der. Preguntarnos sobre las relaciones que median entre el saber y el poder nos

permite visualizar que todo discurso incluye, ordena y afirma una serie de ele-

mentos a base de la exclusión de otros.2 Por ello, el giro decisivo de la crítica

feminista latinoamericana no puede resolver el problema de las exclusiones

simplemente añadiendo capítulos sobre las escritoras olvidadas a las historias

literarias. Se trata de desmontar el sistema literario en sí mismo: debe cues-

tionar los mecanismos de las formas de la tradición literaria, esto es, una crítica

de las instituciones, y, sobre todo - y aquí sigo la proposición de Jean Franco -,

estudiar los géneros de discursos, la relación entre los géneros de discurso e

instituciones hegemónicas, la autoridad textual conferida a ciertos géneros

literarios en relación con el sujeto social que se apropia de dichas prácticas

discursivas.

El feminismo en conjunción con el marxismo y la deconstrucción »tiene la

tarea de investigar el sistema literario en relación con la jerarquización basada

en la diferenciación entre lo masculino y lo femenino. La teoría feminista -

concluye Jean Franco - es, por lo tanto, una teoría que trata del poder ex-

presado en términos analógicos a la diferenciación sexual que, a su vez, es de-

terminada socialmente. Le teoría feminista analiza la relación entre 'o femenino

y las instancias del poder y propone la misma pregunta que Derrida al decir:

»'¿Qué sucederá si tratamos un área de la relación con el Otro en el cual el có-

digo de señales sexuales no fuera ya determinante?'« (Franco 1988: 33)

Creo que J. Franco sitúa el objeto de la crítica feminista en un ángulo ade-

cuado; al menos se logra salvar el obstáculo epistemológico que mantenía y

mantiene esta crítica en el terreno de lo meramente temático o simplemente en

el análisis de textos escritos por mujeres. No hay que olvidar que el estudio del

hecho literario no debe perder de vista que su centro son las prácticas discur-

sivas y las condiciones de su producción, esto es, la institución de lo literario

que legitima la puesta en práctica de tales discursos para ser validados o no so-

2 Foucault (1976, 1978, 1980) ha planteado esta relación entre saber y poder.

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 99

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

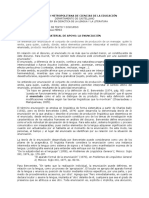

Discurso androcéntrico * hombre centro

* mujer concreta

(punto de vista del arquetipo del hombre viril)

' permite conceptualizar en forma segregacionista

obedece al pensamiento binario occidental

pensamiento que tiende a diferenciar y jeraquizar

Literatura femenina Literatura masculina

escritura femenina lenguaje masculino

crítica feminista (de contenidos) crítica masculinista

perspectiva ginocéntrica: perspectiva falocéntrica

reproduce prácticas y ptos. de autoridad textual

vista hegemónicos; es sectario vs poder: centro/periferia

jerárquico, excluyente, margina, géneros discursivos en

hace diferencias. relación con la institución literaria y el

poder margina, silencia

Discurso no-androcéntrico * hombre concreto

* mujer concreta

(punto de vista no-céntrico)

categoría epistemológica alternativa

perspectiva equidistante de cualquier centrismo

comprensión totalizadora de la vida social y cultural

recupera positivamente lo que ha sido marginado

capacidad para visualizar el sujeto histórico del arquetipo viril y

deconstruir las relaciones que median entre el poder, las tipologías

genéricas y la institución literaria

no genera discursos ni conocimientos a partir de la diferencia

descubre la opacidad de la perspectiva androcéntrica

deconstruye el discurso patriarcal

100 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) IBEROAMERICANA

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

cialmente, y no la vida de los autores como tampoco limitarse a un textualismo

inmanentista.

La diferenciación jerárquica que la sociedad patriarcal ha establecido en

torno a los sexos deja sus huellas en todas las prácticas sociales; también en las

discursivas. Se trata de estructuras de poder que diseñan estrategias discursivas,

tipologías genéricas, enunciados »literarios« que se corresponden con la posi-

ción de una autoridad textual.

Para Bajtín los géneros discursivos se forjan a la luz de relaciones comuni-

cacionales establecidas entre un sujeto con otros sujetos. Todo enunciado ad-

quiere su estructura de acuerdo con el destinatario. El receptor está incorporado

en la composición del enunciado, le da forma; y el hablante le habla implí-

citamente a él. Así el destinatario puede modificar el género del enunciado. Si

es una novela, un discurso político, una receta de cocina, una carta íntima, un

informe de ventas, una oda, instrucciones para una cámara fotográfica. Los gé-

neros se dan en una situación de diálogo; diálogo complejo entre sujetos soci-

almente estratificados (de la escena pública, del ámbito doméstico, en el poder,

al margen del poder); diálogo con enunciados anteriores y coetáneos: el hab-

lante no parte de cero; se encuentra con una tradición discursiva hecha, con

modelos establecidos, y su voluntad se manifiesta porque elige un género dis-

cursivo determinado.

La elección se define (...) por la situación concreta de la comunicación

discursiva, por los participantes de la comunicación, etc. En lo sucesivo, la

intención discursiva del hablante, con su individualidad y subjetividad, se

aplica y se adapta al género escogido, se forma y se desarrolla dentro de una

forma genérica determinada. (Bajtín 1982: 248-293)

Los géneros son sumamente variados; se determinan por la situación discur-

siva, por la posición social y las relaciones personales entre los participantes de

la comunicación. Así se pueden distinguir foimas cotidianas, familiares, últi-

mas que son más libres y creativas; y formas elevadas, estrictamente oficiales,

que poseen un alto grado de estabilidad, son menos libres y más cerradas. Los

géneros orales son más abiertos que los literarios. (Bajtín 1982: 268-269)

El sujeto socialmente hegemónico - partícipe de un punto de vista androcén-

trico - se expresa a través de las formas estatuidas por' la institución literaria.

Estas tipologías genéricas gozan de un reconocimiento por parte de los meca-

nismos del poder. Tanto los géneros como el sujeto socialmente requerido para

su enunciación y recepción se corresponden con las estratificaciones sociales y

las cuotas de poder o no que tienen tales prácticas literarias de una sociedad en

un momento de su proceso cultural.

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 101

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

Difícilmente una mujer o un esclavo durante la Colonia hubiesen optado por

el género de la épica, la crónica, la historia, la narración picaresca y menos aún

por el sermón.

Esto nos demuestra que efectivamente hay una relación entre grupos social-

mente excluidos del poder y los géneros literarios; entre los géneros discursi-

vos y el género, clase o étnia del sujeto social.

La forma ideológica del enunciado de la épica presupone un hablante capaz

de ser portavoz del grupo que ha emprendido una gesta de invasión, conquista

y dominación de un poder que se impone sobre otras comunidades doblegán-

dolas al coloniaje y enajenación cultural. Es el acto discursivo androcéntrico

por antonomasia, y lo que privilegia son los valores de ese «arquetipo viril«

que antes señalamos. No se corresponde con todos los hombres, sino con el

hombre español sobre el hombre azteca, inca, araucano y africano. La voz del

vencido deberá habilitar otras formas genéricas o rearticular, pervertir, subver-

tir las formas dominantes y contaminarlas con su perspectiva.

Las nomenclaturas genéricas (masculino/femenino) tienen que ver con el po-

der de las prácticas textuales. El poder dominante (patriarcal) impone catego-

rías genéricas que codifican la autoridad de ciertos enunciados e invalidan

otros. Recordemos el destino que sufrió la crónica de Huamán Poma de Ayala,

los poemas de Walparrimachi Maita; la producción poética de Mariano Melgar,

que ofrenda tanto al género de la oda para glorificar los héroes de la Inde-

pendencia como al yaraví donde expresa el lirismo del pueblo incaico; el caso

de Sor Juana Inés, que, con su irreverencia criolla, femenina y religiosa, no se

acoge a los géneros místicos sino se apropia del discurso cartesiano para de-

mostrar el derecho de la mujer al saber; el mismo Facundo de Sarmiento conti-

núa la tradición de heterodoxias latinoamericanas; y una vasta producción de

cartas, diarios, confesiones, biografías, que se empalman con las actuales for-

mas testimoniales que se presentan en variados formatos, y que van desde la

narración testimonial, al reportaje, el foto-reportaje, la entrevista, el collage y

los graffitis.

Todas estas tipologías discursivas alternativas, que se formulan y ejercitan

en una situación de subordinación social, constituyen una estética de la perife-

ria cultural, que bien puede obedecer a un sector, a una clase, a una etnia, a un

sexo, una región o un continente.

Tampoco queremos diluir los problemas de la crítica feminista en una teoría

general del colonialismo y de una estética de la periferia. En todo caso se trata

de uno de los modos en que se da el esquematismo de la diferencia, en el cual

la institución literaria habilita géneros con autoridad y otros no. La diferencia

no está marcada en los textos en sí como en las evaluaciones propuestas por la

102 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) IBEROAMERICANA

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

institución literaria. La relación con el poder en el texto se patentiza en la

situación de la enunciación.

Interesa puntualizar como a partir de los años '70 otras formas de la subalte-

ridad se hacen presentes a través de la narración testimonial. Están marcadas

por varios estigmas: son de voces femeninas, de estracción popular y política-

mente contestatarias. Si la novela se asocia con el patriarcado, la subalteridad

con la oralidad. Nos referimos a los testimonios de Hasta no verte Jesús mío

(1969) de Elena Poniatowska, Si me permiten hablar (1977) de Domitila Chun-

gara y Me llamo Rigoberto Menchú y así me nació la conciencia (1985). Los

estudios literarios latinoamericanos no han prestado mayor atención a estos gé-

neros testimoniales y más si son de vidas o de mujeres marginadas.3 Por lo

tanto se carece de las categorías conceptuales pertinentes para abordar estas

manifestaciones.

Este tipo de enunciados tiene condiciones de producción que difieren de la

novela. En primer lugar, se trata de una forma discursiva que responde a las

condiciones de la comunicación oral, donde la estructura dialógica configura

todo el enunciado. En segundo lugar, el tono y el lenguaje es el de la conversa-

ción familiar, cotidiana, entre dos sujetos (hablante e interlocutor) que se sitúan

en el mismo nivel, alejados de las jerarquías sociales y de las convenciones re-

tóricas. Esto genera una inusual sinceridad y franqueza característica de la con-

versación.

En los ejemplos elegidos ninguna de las tres narradoras escribe su relación.

El sujeto enunciador (Jesusa Palancares, Domitila Chungara y Rigoberta Men-

chú) no se ve compelido a usar un género institucionalizado y usar las reglas

que le impondría la tradición literaria oficial. Por eso sus narraciones no están

sometidas al formato de los enunciados escritos, que de algún modo prefigura

siempre un modo de decir menos libre. Ellas hablan; su voz va a imponer otra

tradición cultural, otra práctica discursiva, otras condiciones de producción

textual fuera del bloque del poder: impondrán la legitimidad de la oralidad, lo

informal, donde el hablante y el oyente al interior del discurso se distribuyen

horizontalmente en un tú a tú; donde el hablante realmente considera a su

oyente en igualdad de condiciones.

Aunque todo enunciado está siendo dicho en una situación de comuniación,

la forma testimonial acentúa más fehacientemente la comunicación en sí. Je-

susa termina su narración diciéndole a su oyente que »ahora ya no chingue.

Váyase. Déjeme dormir.« Con lo cual no se está sometiendo a los géneros ofi-

ciales, donde habitualmente el hablante asume una posición de autoritas frente

al mundo narrado y al destinatario. Esta familiarización de los estilos abre el

3 Resulta ilustrativo el volumen que preparó la Universidad de Minnesota. Vea Jara y Vidal (1986).

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 103

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

camino hacia la literatura de los estratos sociales que se encontraban prohibi-

dos.

Domitila pide la palabra. Debe pedir permiso para hablar, para expresarse.

La institución literaria no sólo entrega los canales de la comunicación a ciertos

sectores minoritarios de la burguesía urbana, intelectual, académica, universita-

ria, ilustrada, sino que prohibe a otros sectores la expresión. Les prohibe ser

usuarios de los géneros discursivos oficiales. Y saber usarlos es participar del

poder, porque inevitablemente éste permea con signos de autoridad dichas

prácticas discursivas.

La tensión entre el permitir y el prohibir está presente en el texto de Domi-

tila. La cultura dominante y el sistema literario es autoritario poique no sólo

olvida al Otro, sino que le obliga coercitivamente al silencio, reprime con vio-

lencia su capacidad de expresión. Por esto, el problema de las formas de la alte-

ridad culturales y de los géneros discursivos tiene una profunda relación con el

ejercicio del poder.

»Si me permite hablar aquella autoridad, aquel poder que se cree dueño de la

palabra, poseedor del circuito de la información«, pareciera decir implí-

citamente el testimonio de Domitila. La voz de la periferia, seis veces margi- .

nada (por ser boliviana, minera, pobre, mujer, ama de casa, madre), se toma la

palabra, perfora con su enunciado los habituales códigos de la autoridad tex-

tual. Utiliza el marco de las formas institucionalizadas - la transcripción grafé-

mica, el libro impreso, la lectura, la conversión de la comunicación oral en ob-

jeto de consumo - para poder ser escuchada, y con ello desestabilizar la legiti-

midad del criterio de autoridad de las prácticas literarias al uso.

Domitila accede a que el relato de su experiencia sea llevado a otros lugares,

a otros receptores: porque su realidad es necesaria que sea conocida y difun-

dida; pero al mismo tiempo reclama

(...) a toda aquella gente [periodistas, historiadores, cineastas, antropólogos,

sociólogos, economistas] que en sí piensa que quiere colaborar con nosotros,

que todo aquel material que lo han llevado, lo hagan volver a nosotros (...) Si

me permiten hablar ... ha de servir al pueblo porque está regresando del seno

mismo del pueblo. (Chungara 1987: 9)4

El radio de recepción de su relato adquiere un alcance múltiple. Ella ordena

su material a efectos de lograr la comprensión de un interlocutor que, aunque

solidario con los sectores oprimidos, se halla en el centro de los mecanismos

del poder, aunque no los comparta. Hay una profunda confianza en el destina-

tario hacia la buena intención de su respuesta. Apela a todos los oyentes-lecto-

4 Vea particularmente »Resultado de las entrevistas mantenidas entre Domitila y Moema en marzo de

1978«.

104 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) IBEROAMERICANA

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

res en forma de un »tu«. Nivela las relaciones sociales de comunicación. Mo-

ema Viezzer, como cualquier receptor cómodamente apoltronado en su sillón,

hasta los propios vecinos del Siglo XX, Oruro o Pulacayo son interceptados

fuera de cualquier jerarquía.

En este sentido, el género testimonial toma ciertos elementos de las prácticas

discursivas institucionalizadas y las pervierte. A las estructuras de autoridad

textual (rígidas, herméticas, elitescas) opone un régimen comunicacional flexi-

ble, llano, claro, abierto, comprensible para todos, y, sobre todo, pone en evi-

dencia: uno, la naturaleza discriminatoria (clasista y sexista) del poder hege-

mónico; dos, la existencia de una periferia que tiene una conciencia y una tra-

dición cultural que desea ser tomada en cuenta; y, tres, atenta críticamente

contra las tipologías genéricas oficiales al proponer otras formas alternativas de

comunicación: el contracanon es ahora lo familiar, lo cotidiano, lo prosaico.

Más aún: es la epopeya de las culturas subalternas. Es la épica de la lucha coti-

diana, es la conversión del espacio doméstico en lucha política, es la voz de la

ama de casa, de la esposa de un obrero minero, que desde los límites de la pro-

hibición pronuncia la palabra de todo un colectivo. Es el testigo que con su tes-

timonio desenmascara la existencia de prácticas androcéntricas, que con injus-

ticias y desigualdades ha robado la palabra y el rostro a inmensas mayorías. El

testimonio como forma discursiva implica un juicio cultural; acusa la exis-

tencia de ese poder.

Si bien a través de ese género se han expresado otros sectores subalternos

(guerrilleros, campesinos, esclavos, torturados, presos, delincuentes, grupos ét-

nicos discriminados), interesa subrayar que es una de las formas utilizadas por

un sujeto femenino alternativo, o al menos con una conciencia subvertidora no

sólo de los géneros discursivos sino del pensamiento binario de raíz patriarcal.

Por último, también quisiera señalar que en mi país (Venezuela) la guerrilla

de los años '60 ha sido severamente desacralizada por testimonios de mujeres

guerilleras, que han entregado una visión anti-épica del proceso y desmitificado

sus principales líderes. Son testimonios prácticamente silenciados por las

instituciones culturales, y marginados por la crítica literaria. Me refiero a Los

presos también sueñan (1980) de Marita King, Los farsantes (1976) de Clara

Posani, y la que más trascendencia tuvo Aquí no ha pasado nada (1972) de

Ángela Zago. Para mí es particularmente interesante que, habiendo sido un

proceso frustrado para el país, hayan sido estas voces las que han arriesgado un

recuento desde adentro de la guerilla. La experiencia personal desmonta la

imagen libresca y literaria de esta gesta, mejor representada en el género

novelesco. Además desmitifican cierta retórica de la derrota, que ha sido muy

cultivada por los sectores de la izquierda y que con ella justifican su acomodo

con el poder de un Estado petrolero. Mientras que la dominante del sistema

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 105

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

literario en Venezuela en estas décadas ha sido el cultivo de una narrativa expe-

rimental, con una referencialidad difusa, de un abstraccionismo lírico, ahistóri-

co y narcisista, llama la atención que sea a través de estas formas testimoniales

- y no sólo de mujeres - las que al presentar una perspectiva contestataria recu-

peran una poética anclada en la historia.

En todo caso, la crítica feminista latinoamericana podría hacer importantes

aportes a los estudios literarios de este continente si avanza hacia una perspec-

tiva no-androcéntrica, y reflexionar desde las márgenes de lo excluido y va-

lorar positivamente lo negado. Esto permitiría clasificar el sujeto histórico que

aparece en el centro del discurso, es decir, la autoridad textual en relación a las

instituciones literarias, y así poder indagar cada vez la realidad histórica silen-

ciada y determinar las relaciones que median entre centro/periferia. Una per-

spectiva no-céntrica se sitúa en forma equidistante de cualquier posible »cen-

trismo«, y puede asegurar una comprensión totalizadora de la vida social. Una

lectura no-androcéntrica permite deconstruir las relaciones que median entre

las formas del poder y sus prácticas discursivas, entre los géneros y la institu-

ción literaria.

BIBLIOGRAFIA

Alcoff, Linda: »Cultural Feminism Versus Post-structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory«, en

Signs 3 (1988), pp. 405-436.

Bajtín, Mijail: »El problema de los géneros discursivos«, en: Estética de la creación verbal , México: Siglo

XXI 1982.

Castro Klarén, Sara: »La crítica literaria feminista y la escritora en América Latina«, en: González, Patricia

Elena y Eliana Ortega (edits.): La sartén por el mango : Encuentro de escritoras latinoamericana , San Juan:

Ediciones Huracán 1984.

Chungara, Domitila: 'Si me permiten hablar ' ... Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia ,

México: Siglo XXI 1987.

Derrida, Jacques: De la Gramatología , México: Siglo XXI 1971.

Eco, Umberto: »James Bond, une combinatoire«, en: Communications 8 (1966), p. 92.

Eco, Umberto: »Rhétorique et idéologie dans Les mystères de Paris «, en: Revue Internationale des Sciences

Sociales 4 (1967), pp. 12-28.

Franco, Jean: »Apuntes sobre la crítica feminista y la literatura hispanoamericana«, en: Hispamérica 52

(1989), pp. 31-43.

Franco, Jean: »Si me permiten hablar: la lucha por el poder interpretativo«, en: Casas de las Américas 171

(1988), pp. 88-94.

Foucault, Michel: Arqueología del saber , México: Siglo XXI 1976.

Foucault, Michel: El orden del discurso , Barcelona: Tusquets 1980.

Foucault, Michel: Microfisica del poder , Madrid: La Piqueta 1978.

Greene, Gayle and Coppelia Kahn: »Feminist scholarship and the social construction of woman«, en: Making a

Difference: Feminist Literary Criticism , New York: Routledge 1985.

106 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) IBEROAMERICANA

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

Jara, René y Hernán Vidal (edits.): Testimonio y Literatura , Minneapolis, Minnesota: Institute for the Study of

Ideologies & Literatures 3 (1986).

Moreno, Amparo: El arquetipo viril, protagonista de la historia , Barcelona: LaSal, edics. de les dones, Cua-

dernos inacabados 1986.

Poniatowska, Elena: »Mujer y literatura en América Latina«, en: Eco 257 (1983), pp. 462-472.

Traba, Marta: »Hipótesis sobre una escritura diferente«, en: Fem 21 (1982), pp. 9-12.

IBEROAMERICANA 15. Jahrgang (1991) Nr. 2/3 (43/44) 107

This content downloaded from

45.5.164.17 on Tue, 10 Nov 2020 20:57:27 UTC

All use subject to https://about.jstor.org/terms

También podría gustarte

- Lectura CriticaDocumento13 páginasLectura CriticaJuan Jose CombitaAún no hay calificaciones

- Fase 1-1 Cuestionario Unidad 1Documento7 páginasFase 1-1 Cuestionario Unidad 1TicsAún no hay calificaciones

- La Crítica Literaria - Alfonso ReyesDocumento17 páginasLa Crítica Literaria - Alfonso ReyesJulieth PantojaAún no hay calificaciones

- Melodrama Tesis MagisterDocumento148 páginasMelodrama Tesis MagisterJulieth PantojaAún no hay calificaciones

- Searle John R 1975 El Estatuto Logico Del Discurso de FiccionpdfDocumento22 páginasSearle John R 1975 El Estatuto Logico Del Discurso de FiccionpdfJulieth PantojaAún no hay calificaciones

- Searle, El Estatuto Lógico de La Ficción Literaria - 20200822 - 0001Documento20 páginasSearle, El Estatuto Lógico de La Ficción Literaria - 20200822 - 0001Julieth PantojaAún no hay calificaciones

- El Realismo de Cesar AiraDocumento9 páginasEl Realismo de Cesar AiraJulieth PantojaAún no hay calificaciones

- Cuentos de Oscar Collazos PDFDocumento379 páginasCuentos de Oscar Collazos PDFJulieth PantojaAún no hay calificaciones

- Las Estrellas Son NegrasDocumento13 páginasLas Estrellas Son NegrasJOSE NOE MANZANO BURGOS100% (2)

- PragmaticDocumento13 páginasPragmaticlukyesAún no hay calificaciones

- Guía de Orientación Grado 9º: Competencias Comunicativas en Lenguaje: LecturaDocumento49 páginasGuía de Orientación Grado 9º: Competencias Comunicativas en Lenguaje: LecturaLeonardo Ortiz0% (1)

- Cartilla Español 10° Primer PeriodoDocumento24 páginasCartilla Español 10° Primer PeriodoAlexander RamirezAún no hay calificaciones

- Redaccion GramaticaDocumento20 páginasRedaccion GramaticaVictor ValladaresAún no hay calificaciones

- Resumen Comunicaion 2 DevalleDocumento17 páginasResumen Comunicaion 2 DevalleConstanza ButelerAún no hay calificaciones

- Copi y Cohen - Introduccion A La LógicaDocumento76 páginasCopi y Cohen - Introduccion A La LógicaAxel BarriosAún no hay calificaciones

- Burad Viviana Ineficacia Interpretacion Binomio LSCS LHLECO 2012Documento7 páginasBurad Viviana Ineficacia Interpretacion Binomio LSCS LHLECO 2012miguelmrmAún no hay calificaciones

- Examen Final Pruebas ICFES 2Documento159 páginasExamen Final Pruebas ICFES 2KIRITO RYUTAAún no hay calificaciones

- Resumen Semio 2Documento6 páginasResumen Semio 2Mica FontAún no hay calificaciones

- 2402 Le34Documento21 páginas2402 Le34Kaly Araya CerdaAún no hay calificaciones

- 04 Enunciados LógicosDocumento5 páginas04 Enunciados Lógicossebastian pastoreAún no hay calificaciones

- YeiskerDocumento9 páginasYeiskerYeisker LmcAún no hay calificaciones

- Texto Compilado PDFDocumento69 páginasTexto Compilado PDFLeonel Smiht ReupoAún no hay calificaciones

- Sarcasmo, Sátira, Ironía, y Parodia. Acercamiento Breve A La Literatura Desde Lo RidículoDocumento10 páginasSarcasmo, Sátira, Ironía, y Parodia. Acercamiento Breve A La Literatura Desde Lo RidículoCuenta EstudiosAún no hay calificaciones

- Resumen Final SemiologiaDocumento31 páginasResumen Final SemiologiaYazmin De santisAún no hay calificaciones

- Recursos Verbales y No Verbales de La ArgumentaciónDocumento19 páginasRecursos Verbales y No Verbales de La ArgumentaciónKathy SHAún no hay calificaciones

- Pragmatica Resumen UBA XXIDocumento16 páginasPragmatica Resumen UBA XXIIgnacio GalarzaAún no hay calificaciones

- Examen 1Documento7 páginasExamen 1juan lopezAún no hay calificaciones

- Maingueneau, D. (2004) Situación de Enunciación o Situación de ComunicaciónDocumento8 páginasMaingueneau, D. (2004) Situación de Enunciación o Situación de ComunicaciónTrSajAún no hay calificaciones

- 151-Oraciones IncompletasDocumento2 páginas151-Oraciones IncompletasAngel Fabian Rubio Velarde75% (4)

- Dialnet-Mecanismos Linguisticos Y Discursivos de La ArgumentacionDocumento18 páginasDialnet-Mecanismos Linguisticos Y Discursivos de La Argumentacionjmsimoncelli2Aún no hay calificaciones

- Ejercicio 4 - Capítulo 3 - EL CONCEPTO DE TEXTODocumento1 páginaEjercicio 4 - Capítulo 3 - EL CONCEPTO DE TEXTOMiguel PovedaAún no hay calificaciones

- 590-MÓDULO 02 - COMUNICACIÓN - Primero Medio - TEXTO Y DISCURSO - Guía - 7%Documento20 páginas590-MÓDULO 02 - COMUNICACIÓN - Primero Medio - TEXTO Y DISCURSO - Guía - 7%Ángela Fernanda Silva DelgadoAún no hay calificaciones

- Actos de Habla GuíaDocumento8 páginasActos de Habla GuíaprofelidiaoyarzunAún no hay calificaciones

- Aportaciones de Mijaíl Bajtín A La Teoría Sociocultural Una Aproximación EducativaDocumento31 páginasAportaciones de Mijaíl Bajtín A La Teoría Sociocultural Una Aproximación EducativaDav MonAún no hay calificaciones

- Guia de EnunciaciónDocumento4 páginasGuia de EnunciaciónvaleniceniceAún no hay calificaciones

- Argumentación e Interpretación JurídicaDocumento240 páginasArgumentación e Interpretación JurídicaMiguel Rauque50% (2)

- Resumen Semiología 2do Parcial CBC Uba 2019Documento24 páginasResumen Semiología 2do Parcial CBC Uba 2019Mtx PruebaAún no hay calificaciones