Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

La Ventana In, S Daney

Cargado por

Cata Saavedra0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

8 vistas3 páginasTítulo original

La ventana in, S Daney

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

8 vistas3 páginasLa Ventana In, S Daney

Cargado por

Cata SaavedraCopyright:

© All Rights Reserved

Formatos disponibles

Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

Está en la página 1de 3

La ventana indiscreta

Alfred Hitchcock

El primero de los cuatro grandes films de Hitchcock reeditados, La ventana

indiscreta (1954) se libra al furor de la interpretación, se presta a todos los

fantasmas y se entrega al placer del espectador.

"Wehave become a race of peepingtoms" (Nos hemos convertido en una

raza de mirones), afirma, desde el comienzo de La ventana indiscreta, la profética

Stella (una admirable Thelma Ritter), enfermera que todos los días viene a

masajear la flaca espalda de L.B. Jeffries, conocido como "Jeff" (James Stewart),

fotógrafo inmovilizado en su departamento neoyorkino (a causa de una pierna rota

y, por ende, enyesada), gran misántropo desgarbado roído por la inactividad (¿no

espía acaso, algo viciosamente, a los vecinos, enfocándolos con su teleobjetivo?),

abrumado por la canícula (los veranos neoyorkinos son de una humedad terrible:

se atraviesan en pijama), y acosado por la snob Lisa Fremont (Grace Kelly,

bellísima), criatura de ensueño que aprovecha su dolencia pasajera para intentar

imponerle sus sueños de matrimonio burgués.

Un mirón "inmovilizado", ¿qué vendría a ser? Un espectador, claro. Un

hombre clavado en su asiento, condenado a una "visión bloqueada" (bella

expresión de Pascal Bonitzer), un cinéfilo, nosotros. Pero ¿qué quiere, este

espectador? Espectáculo, por supuesto. Y no cualquier espectáculo. Para él, lo

ideal sería sorprender "por azar" un acontecimiento que fuera en el sentido de sus

deseos más turbios y, por ende, informulables. Hacerse la película de sus malos

pensamientos. Si, aun por interpósita persona (lo que se llama un "personaje"),

realiza su deseo (desembarazarse por ejemplo de la mujer que lo acosa), no

habrá perdido su tiempo. Si, en cambio, toma conciencia a lo largo del camino de

que su deseo es feo e impresentable, tendrá vergüenza, será castigado y,

masoquista como es, tal cosa incluso le agradará. Al pequeño juego de la

culpabilidad todo le viene bien.

Tomemos a Jeff, su gran teleobjetivo y su larga pierna enyesada. A fuerza

de escrutar la comedia humana que se desarrolla en las ventanas de enfrente

como en otras tantas pantallas, descubre uno o dos detalles sospechosos. La

mujer (enferma) de uno de sus vecinos de enfrente desaparece un día de su

campo visual. ¿Y si el marido (harto) hubiera terminado por matarla? Persuadido

de que eso es ni más ni menos lo que ocurrió, Jeff moviliza (en vano) a un amigo

policía y (con éxito cierto) a Lisa y Stella. Esta última, que había lanzado la

pequeña frase sobre la "raza de mirones", se transforma en cuestión de segundos

en una supermirona. En cuanto a la afanosa Lisa, más aún que en su brazo

derecho, se transforma en verdadera "mitad" de Jeff. Por sí solos, presas de

hormigueante excitación, los tres se lanzan a la solución del enigma.

Y nosotros, que en la tiniebla de la sala en sombras miramos La ventana

indiscreta de Hitchcock, somos en el fondo como ellos, es decir, consentimos el

deseo jeffiano, anhelamos que haya "visto bien". Y estamos preparados, si hace

falta, para tener (un poco de) miedo. Después de todo, ¿no hemos pagado de

antemano en la caja nuestro derecho a la visión bloqueante y a los deseos

desbloqueantes? ¿A nuestro lugar de espectador? De mirón, sí.

Hay dos tipos de mirones en el cine. El tipo Rossellini y el tipo Hitchcock.

Uno, que se inclina a lo obsceno; otro, que le echa el ojo a lo pornográfico. Si

espío a alguien que, por definición, no podrá nunca "devolverme" esta mirada, me

confronto con la obscenidad (¡es duro!). Si miro a alguien como si fuera un objeto

y éste de repente torna hacia mí sus ojos de objeto y me mira, estoy en una

situación pornográfica, del lado de Hitchcock (¡qué perverso!). Quienquiera que,

seguro de tener sus objetos humanos en la punta de sus anteojos, haya creído al

menos cruzar su mirada, sabrá de qué hablo. Y de qué miedo hablo.

Para que el espectáculo tenga su moraleja, es necesario, simplemente, que

el juego entre los dos gatos (aquí, Jeff y Hitchcock) y los dos ratones (aquí, el

criminal y el espectador) se equilibre poco a poco, que el ciego juego de manos

que funciona como adivinanza se precipite, y que "el infierno es los otros" se

transforme a lo largo del film en "cada uno, a su turno, en el papel del diablo". Y

esto, hasta el vertigo... quiero decir, hasta el vértigo. Fue a este precio que

Hollywood contaba precisamente las historias que ya soñaba su público. Fue así

que un hombre, uno solo, contó mejor que los otros aquello que él había analizado

mejor que los otros: Sir Alfred Hitchcock.

Finalmente, Jeff no había (sólo) soñado la culpabilidad del vecino. El gran

Thorwald (Raymond Burr) había cortado escuetamente a su mujer en pedazos. Y

como termina por saber que Jeff lo sabía, helo aquí (es el final de la película)

cruzando el patio, subiendo las escaleras, entrando en el departamento de Jeff por

la puerta, haciéndole, con voz extrañamente fuerte y desamparada, una sola

pregunta: "What do youwantfrom me?" (¿Qué quiere Ud. de mí?). No contaré el

final: todavía quedan personas que, entre 1954 y 1984, no han visto aún este film

de culto.

¿Por qué film de culto? En principio porque en eso fue en lo que se convirtió

con el tiempo. En razón de su (casi) invisibilidad. Hombre de negocios

experimentado, Sir Alfred decidió (al igual que con tres de sus otros films: Vertigo,

El hombre que sabía demasiado, La soga, todos con James Stewart) volver a

estrenarlo, con copias nuevas y un público del todo nuevo. Y también, porque,

culto, lo había sido siempre. Tal como acabo de resumirlo, no hago más que

machacar sobre melodías conocidas. Desde hace treinta años, es difícil relatar La

ventana indiscreta sin pasar ipso facto de rana cinéfila a buey teórico. Gracias a

este film, las mejores mentes tuvieron siempre la sensación de comprender

perfectamente a Hollywood, su arte del suspenso, su retorcida moral y sus más

íntimos secretos. Más que un "film que piensa", es éste un film que da para

pensar. Generosamente. Hasta el vértigo.

Y hoy, sin embargo, lo admirable no es que La ventana indiscreta sea

(evidentemente) un film sobre el cine, un resumen perfecto del arte poética según

Hitch, la puesta en abismo más lograda de aquello que consiste en consumir

imágenes en tinieblas (como pecados), sino más bien que con todo y a pesar de

todo, el film haya conservado su color, su carne, su humedad. Que esta lonja de

vida estilizada y finamente picada no haya perdido nada de su sanguinolenta y

básica maldad.

Un último, sorprendente punto. Consiste en decir que La ventana indiscreta,

film a propósito del cual se ha hablado siempre de mirada, voyeurismo y pulsión

escópica, es también (y quizás ante todo) una partitura sonora formidable, sin la

cual no habría probablemente "envejecido" tan bien.

Es extraño, pero es esto lo que más impresiona hoy en día. Como director

"visual", Hitchcock sigue siendo fundamentalmente un cineasta del mudo. Es decir

que considera todos los sonidos como igualmente artificiales. A Truffaut, no teme

confesarle: "El diálogo es un ruido entre otros, un ruido que sale de la boca de

personajes cuyas acciones y miradas cuentan una historia visual." Esto es lo que

le permitió, en el marco del cine hollywoodense de los años cincuenta, ser —a su

manera— un contemporáneo de los Tati o los Bresson que, en Europa, se

planteaban —a su manera— las mismas preguntas.

El patio sobre el que da la ventana es ante todo un baño sonoro, saturado,

urbano, colmado de rumores y de promiscuidades, de aire cálido e inconfesables

reverberaciones. En ese magma sonoro hay una pequeña canción que se abre

camino, y de la que, finalmente, depende todo. Escuchemos La ventana

indiscreta.

[8 de febrero de 1984]

También podría gustarte

- Entrevista A Bresson Sobre Al Azar Baltazar Por Jean Luc GodardDocumento9 páginasEntrevista A Bresson Sobre Al Azar Baltazar Por Jean Luc GodardCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Los Pliegues Del Tiempo Kronos, Aión y KairósDocumento6 páginasLos Pliegues Del Tiempo Kronos, Aión y KairósRoman Ruiz100% (1)

- ENTREVISTA HITCHCOCK CAHIERS DU CINÉMA 1a ParteDocumento12 páginasENTREVISTA HITCHCOCK CAHIERS DU CINÉMA 1a ParteCata SaavedraAún no hay calificaciones

- ENTREVISTA HITCHCOCK CAHIERS DU CINÉMA 2da ParteDocumento14 páginasENTREVISTA HITCHCOCK CAHIERS DU CINÉMA 2da ParteCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Quince Reglas Básicas Del Cine de Alfred HitchcockDocumento11 páginasQuince Reglas Básicas Del Cine de Alfred HitchcockCata SaavedraAún no hay calificaciones

- La Ventana Indiscreta - Reseña CríticaDocumento21 páginasLa Ventana Indiscreta - Reseña CríticaCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Dossier Informativo - HITCHCOCKDocumento60 páginasDossier Informativo - HITCHCOCKCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Deleuze - MICHEL SERRES, Filósofo - Lo Virtual Es La Misma Carne Del HombreDocumento23 páginasDeleuze - MICHEL SERRES, Filósofo - Lo Virtual Es La Misma Carne Del HombreCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Amores Cinéfagos - Gena y John, Por Amor Al ArteDocumento9 páginasAmores Cinéfagos - Gena y John, Por Amor Al ArteCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Las Damas Del Bosque de Boloña de BressonDocumento3 páginasLas Damas Del Bosque de Boloña de BressonCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Realmente Amor Sobre CassavetesDocumento4 páginasRealmente Amor Sobre CassavetesCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Breve Historia Del Cine Experimental A BDocumento190 páginasBreve Historia Del Cine Experimental A Bjorge vazquezAún no hay calificaciones

- Realmente Amor Sobre CassavetesDocumento4 páginasRealmente Amor Sobre CassavetesCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Atrapad La Vida Extracto 1Documento8 páginasAtrapad La Vida Extracto 1carloshenao6252Aún no hay calificaciones

- Forma y DiseñoDocumento1 páginaForma y DiseñoCata SaavedraAún no hay calificaciones

- ASCANIO CAVALLO Sobre C.S I.Documento7 páginasASCANIO CAVALLO Sobre C.S I.Cata SaavedraAún no hay calificaciones

- Ausencia de Dialectica - BurchDocumento12 páginasAusencia de Dialectica - BurchDiego SotoAún no hay calificaciones

- Wim Wenders y El Tokio de OzuDocumento4 páginasWim Wenders y El Tokio de OzuCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Documento 25Documento6 páginasDocumento 25Cruz Ay Carlos EduardoAún no hay calificaciones

- Argumentos - de - Ficcion - BurchDocumento12 páginasArgumentos - de - Ficcion - BurchCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Argumentos - de - No - Ficcion - BurchDocumento9 páginasArgumentos - de - No - Ficcion - BurchCata Saavedra100% (1)

- Sobre El Zapato Chino Carolina UrrutiaDocumento5 páginasSobre El Zapato Chino Carolina UrrutiaCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Colores AtrapasueñosDocumento2 páginasColores AtrapasueñosCata SaavedraAún no hay calificaciones

- La Resurrección de Cristián SánchezDocumento10 páginasLa Resurrección de Cristián SánchezCata SaavedraAún no hay calificaciones

- El Film Justifica Los MediosDocumento3 páginasEl Film Justifica Los MediosCata SaavedraAún no hay calificaciones

- Guido Ceronetti Spinoza y El Amor PDFDocumento4 páginasGuido Ceronetti Spinoza y El Amor PDFMegafon1945Aún no hay calificaciones

- Vime 2013Documento3 páginasVime 2013Cata SaavedraAún no hay calificaciones

- DevocionesDocumento1 páginaDevocionesCata SaavedraAún no hay calificaciones

- 15 33297 PDFDocumento45 páginas15 33297 PDFaxel5Aún no hay calificaciones

- Lista Postulantes AptosffDocumento5 páginasLista Postulantes AptosffRenzo Zarabia TueroAún no hay calificaciones

- Cine Video Marz.20Documento100 páginasCine Video Marz.20francisco0% (1)

- El Delfin 2Documento4 páginasEl Delfin 2DALESKA THAIS ALVARADO ALFAROAún no hay calificaciones

- Francesc BetriuDocumento3 páginasFrancesc BetriucarapetAún no hay calificaciones

- Lista Pelis y DocumentalesDocumento30 páginasLista Pelis y DocumentalesEIDocumentalAún no hay calificaciones

- Solicitud Roles Bizuit Sucursales - 17 JunioDocumento15 páginasSolicitud Roles Bizuit Sucursales - 17 JuniojoseAún no hay calificaciones

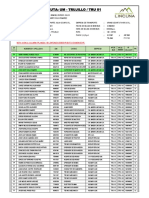

- Lincuna - Formato Manifiestos Bajada Trujillo-1Documento3 páginasLincuna - Formato Manifiestos Bajada Trujillo-1Jhoswan Enrique Carbajal EspinalAún no hay calificaciones

- Evidencia Lenguaje Cinematográfico - Producción MultimediaDocumento7 páginasEvidencia Lenguaje Cinematográfico - Producción MultimediaMateo Rivera GarcíaAún no hay calificaciones

- El Jeque Blanco I Vitelloni La Strada Il Bidone - Federico FelliniDocumento433 páginasEl Jeque Blanco I Vitelloni La Strada Il Bidone - Federico FelliniJosé Antonio Mellado PerezAún no hay calificaciones

- UntitledDocumento170 páginasUntitledJesus MarreroAún no hay calificaciones

- TMHYRFDocumento259 páginasTMHYRFShadows S. SAún no hay calificaciones

- 11 20 AccionDocumento100 páginas11 20 AccionDoble MalvadoAún no hay calificaciones

- Jorge GiannoniDocumento2 páginasJorge GiannoniPedro Gonzalo Muñoz CarrascoAún no hay calificaciones

- Alice GuyDocumento23 páginasAlice GuyMarina PatrónAún no hay calificaciones

- Brief Produccion ProtectoresDocumento2 páginasBrief Produccion ProtectoresDaniel OchoaAún no hay calificaciones

- La Guerra Del CerdoDocumento2 páginasLa Guerra Del CerdolostiAún no hay calificaciones

- Asignacion Brote e Individual 01-01-2022Documento55 páginasAsignacion Brote e Individual 01-01-2022Poli TeusaquilloAún no hay calificaciones

- La Nouvelle Vague - Javier MembaDocumento259 páginasLa Nouvelle Vague - Javier MembaM. Lorena SánchezAún no hay calificaciones

- La Invención de HugoDocumento9 páginasLa Invención de HugoGabriela Desiree Escudero HernandezAún no hay calificaciones

- Programa Semiotica 2 UBADocumento19 páginasPrograma Semiotica 2 UBAr_breaAún no hay calificaciones

- Un Chien AndalouDocumento7 páginasUn Chien AndalouLuis MLAún no hay calificaciones

- Me Van A Tener Que Disculpar de Eduardo SacheriDocumento6 páginasMe Van A Tener Que Disculpar de Eduardo SacheriMariana DomínguezAún no hay calificaciones

- Cuestionario Sobre La Historia Del CineDocumento6 páginasCuestionario Sobre La Historia Del CineNatanael PiñaAún no hay calificaciones

- Ed WoodDocumento5 páginasEd WoodDanny González CuetoAún no hay calificaciones

- El Cine y CortometrajeDocumento2 páginasEl Cine y CortometrajeMisael EspinosaAún no hay calificaciones

- Anexo Único Do Edital de Resultado de Notas E Classificação Prévia #23/2019-Sge01Documento211 páginasAnexo Único Do Edital de Resultado de Notas E Classificação Prévia #23/2019-Sge01Lucas SantosAún no hay calificaciones

- RamboDocumento4 páginasRambomateo CAún no hay calificaciones

- Analisis de Estilo de David FincherDocumento5 páginasAnalisis de Estilo de David FincheremiliaAún no hay calificaciones

- Resumen Capitulo 4Documento5 páginasResumen Capitulo 4Joel Alamillo JuerezAún no hay calificaciones

- Formato Ventanilla Única FilMedellín 2020Documento5 páginasFormato Ventanilla Única FilMedellín 2020Mariana MartinezAún no hay calificaciones