Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Filosofia

Filosofia

Cargado por

santiago garzon galindoTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Filosofia

Filosofia

Cargado por

santiago garzon galindoCopyright:

Formatos disponibles

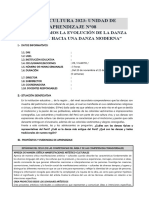

2.

Características de las bellas artes

1. Origen del término

El término bellas artes se empleó por vez primera en 1746, en un libro del filósofo

y retórico francés Charles Batteux en su obra Beaux-Arts réduits à un même

príncipe (“Las bellas artes reducidas a un mismo principio”).

En este libro el teórico intentó unificar las diversas consideraciones en torno a la

belleza y al gusto estético que imperaban en su época, dando así nacimiento al

concepto de las bellas artes.

2. Listado de las bellas artes

En el listado original de las bellas artes de Batteux figuraban solo seis: la danza, la

escultura, la pintura, la música, la poesía y, posteriormente, la elocuencia. Sin

embargo, esta última sería retirada de la lista tiempo después.

Una división posterior distinguía entre las artes superiores, aquellas que eran

apreciadas por los sentidos superiores (la vista y el oído); y artes menores,

aquellas apreciadas mediante los sentidos menores (el gusto, el olfato y el tacto).

El listado actual de las bellas artes contiene siete: la arquitectura, la danza, la

escultura, la música, la pintura, la literatura y la cinematografía.

3. Importancia de las bellas artes

Las bellas artes se consideran, como hemos dicho, un vehículo de valores,

imaginaciones y relatos centrales en la cultura universal.

Por eso, juegan un papel vital en la educación de las futuras generaciones,

forjando en ellas nociones de ciudadanía, sensibilidad, imaginación y ética que

garantizarán una mejor calidad humana a futuro. Las sociedades están

incompletas sin este modelo de educación ética, emocional y espiritual.

Además, en muchas sociedades del tercer mundo, las bellas artes como la música

permiten proteger a la población vulnerable (la juventud sobre todo) de las malas

influencias y brindarles una pasión que contrarreste las dificultades

socioeconómicas de sus vidas.

4. Bellas artes vs. arte popular

A menudo la idea de bellas artes o de artes elevadas es acusada de elitista o

incluso de etnocentrista, es decir, que es una idea que considera como arte

únicamente a las expresiones consideradas valiosas por una clase socioeconómica

más acomodada, que valora algunas culturas (como la europea) por encima de

otras (como la precolombina americana o la africana).

3. Aunque ya Aristóteles o Kant, y más recientemente Arnold Hauser, Arthur Nisin o Jean-Paul Sartre,

vieron la necesidad de prestar atención al receptor (y no solo al autor de una obra), será en la

conferencia dictada por Hans Robert Jauss el 13 de abril de 1967 en la Universidad de Constanza

cuando se hable por primera vez de la estética o teoría de la recepción, que consideraba que era el

lector el que daba verdadero sentido a los textos cuando los lee 1, de modo que es a partir de la

interacción receptor-texto (o texto-receptor), cuando se configura realmente la obra de arte 2. Por

supuesto, el texto cumple un rol importante en esta construcción de significado, pero no como un todo

único, completo y cerrado, sino que se presenta ante el espectador lleno de vacíos (o lugares de

indeterminación según Roman Ingarden) que este debe completar (determinar, concretar) a partir de las

propias pistas aportadas por el texto, pero también de la propia experiencia personal y contextual del

lector . Como señala Jauss:

El análisis de la experiencia literaria del lector se escapa entonces del psicologismo amenazante

cuando describe la recepción y el efecto de una obra en el sistema referencial, objetivable, de las

expectativas, que surge para cada obra en el momento histórico de su aparición, del conocimiento

previo del género, de la forma y de la temática de obras conocidas con anterioridad y del contraste entre

lenguaje poético y lenguaje práctico .

Así se configura el horizonte de expectativas, que engloba “los presupuestos bajo los cuales un

lector recibe una obra” , y que enlaza con el horizonte del preguntar de Gadamer, para quien

Un texto sólo es comprendido en su sentido cuando se ha ganado el horizonte del preguntar, que

como tal contiene necesariamente también otras respuestas posibles. En esta medida el sentido de una

frase es relativo a la pregunta para la que es respuesta, y esto significa que va necesariamente más allá

de lo que se dice en ella.

En definitiva, el horizonte de expectativas, dependiente del contexto espacio-temporal concreto del

acto de recepción, toma la experiencia previa del sujeto para crear una base que le permita enfrentarse

a los textos (ya sean literarios, pictóricos o audiovisuales) con la seguridad de que ciertos

acontecimientos o estructuras permanecerán estables, a la vez que le preparan para una serie de actos

pseudo-imprevisibles, más extremos conforme mayor sea la inestabilidad del contexto social,

consecuencia, por ejemplo, de una guerra o una crisis económica.

Asimismo, en el desarrollo de su teoría de la recepción, Jauss diferenció entre un horizonte de

expectativas literario (o intraliterario) y un horizonte social (o extraliterario)8. Este último vendría dado

por el contexto en el que situaría el lector, mientras que el primero haría referencia al conjunto de textos,

pertenecientes al mismo género literario o no, que actúan como guías de comprensión, marcando las

pautas a partir de las cuales el lector se debe enfrentar al nuevo relato. Esta distinción entre horizonte

intra- y extraliterario, permitirá a Jauss diferenciar entre lector implícito, que viene dado por el texto y

orienta su lectura, y lector explícito, susceptible de modificación en función del contexto.

En definitiva, la estética de la recepción propone un papel activo del receptor –una “rehabilitación

del lector” – otorgándole el papel de coautor de la obra final, pues completa, a partir de su horizonte de

expectativas, los vacíos o indeterminaciones que presenta el texto. Al respecto, se puede establecer una

clara conexión entre dichos horizontes y los esquemas de Bartlett, así como con los guiones (scripts) de

Schank y Abelson o los marcos (frames) de Marvin Minsky, recursos cognitivos de los que disponen los

individuos y que les permiten no solo comprenden relatos y otras formas simbólicas, sino también

enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana, como ir al cine o coger el autobús.

Del mismo modo, y en tanto que cabe insertar la teoría de la recepción dentro de los estudios

culturales, pueden encontrarse relación entre esta y la teoría del encoding/decoding de Stuart Hall,

propuesto originariamente para el estudio de la televisión, pero que resulta extrapolable al resto de

medios, y que propone una decodificación creativa por parte del receptor, que debería completar el

mensaje emitido por el emisor, codificado dentro de unas estructuras ideológicas determinadas .

También podría gustarte

- Actividades de ArteterapiaDocumento9 páginasActividades de Arteterapialina MejiaAún no hay calificaciones

- Posturas Criticas y Teorias de La RestauracionDocumento36 páginasPosturas Criticas y Teorias de La RestauracionAngel Olivera ArcosAún no hay calificaciones

- Proyecto #12 La Tiendita Escolar 2015 (Documento17 páginasProyecto #12 La Tiendita Escolar 2015 (MarisolDiosesYzquierdo100% (2)

- Portafolio y Producto de Arte y CreatividadDocumento60 páginasPortafolio y Producto de Arte y CreatividadTatiana Jimena Quispe ParedesAún no hay calificaciones

- La Teoria de La Vanguardia de Peter BurgerDocumento25 páginasLa Teoria de La Vanguardia de Peter BurgerSergio O. Gomez ArceAún no hay calificaciones

- Historiografia de La Arquitectura VenezolanaDocumento12 páginasHistoriografia de La Arquitectura VenezolanaPedroSojoAún no hay calificaciones

- Las Interpretaciones Del Quijote Por Anthony CloseDocumento16 páginasLas Interpretaciones Del Quijote Por Anthony ClosegonzalomdemAún no hay calificaciones

- Unidad 8 - Arte 4°Documento6 páginasUnidad 8 - Arte 4°Leithold Alca ChambaAún no hay calificaciones

- Grupo 2. Dossier TalleresDocumento67 páginasGrupo 2. Dossier TalleresHéctor GallegoAún no hay calificaciones

- Historia Del Teatro Colombiano - ArticuloDocumento7 páginasHistoria Del Teatro Colombiano - ArticuloFabian Andres Gonzalez100% (1)

- Oncemlrs PDFDocumento302 páginasOncemlrs PDFgabrielAún no hay calificaciones

- El Desnudo en La Obra de Ofelia Echagüe Vera A Partir de Ideas Fuera de LugarDocumento6 páginasEl Desnudo en La Obra de Ofelia Echagüe Vera A Partir de Ideas Fuera de LugarRawcabreraAún no hay calificaciones

- Introduccion-Aproximacion A Literatura UniversalDocumento18 páginasIntroduccion-Aproximacion A Literatura UniversalCA DennisAún no hay calificaciones

- Filosofía (Ingrit)Documento11 páginasFilosofía (Ingrit)ingrit vazquezAún no hay calificaciones

- Incorporacionesantropolgicasanalisisdesdeelcuerpoylasemociones Esteban Floresy Lpez 2011Documento255 páginasIncorporacionesantropolgicasanalisisdesdeelcuerpoylasemociones Esteban Floresy Lpez 2011Joana Emmerick SeabraAún no hay calificaciones

- Teoria de La Inteligencia Creadora - Jose Antonio Marina - June 2000 - Anagrama - 9788433966520 - Anna's ArchiveDocumento396 páginasTeoria de La Inteligencia Creadora - Jose Antonio Marina - June 2000 - Anagrama - 9788433966520 - Anna's ArchiveJuan Manuel Alcalde RíosAún no hay calificaciones

- Actividad 6 Epistemologia FinalDocumento7 páginasActividad 6 Epistemologia FinalSantiago VivasAún no hay calificaciones

- Artes Visuales Planificacion - 2 BasicoDocumento65 páginasArtes Visuales Planificacion - 2 BasicoivanAún no hay calificaciones

- La Literatura Como Experiencia EstéticaDocumento28 páginasLa Literatura Como Experiencia EstéticaAdriano Aroca SalazarAún no hay calificaciones

- El Duelo InnombradoDocumento8 páginasEl Duelo InnombradoClaudia BacciAún no hay calificaciones

- Dan FlavinDocumento2 páginasDan FlavinTeo Gómez Ossa100% (1)

- La Ciudad de La UtopíaDocumento2 páginasLa Ciudad de La Utopíanllano123Aún no hay calificaciones

- Instructivo Sigeva Modulo Informe Proyecto de IncentivosDocumento16 páginasInstructivo Sigeva Modulo Informe Proyecto de IncentivosquirozmariagamboaAún no hay calificaciones

- La Argumentación C1.1Documento14 páginasLa Argumentación C1.1julian andres lopezAún no hay calificaciones

- Parkinson, Alzheimer y LiteraturaDocumento46 páginasParkinson, Alzheimer y LiteraturaJian Marco LAún no hay calificaciones

- Especialidades CaminantesDocumento39 páginasEspecialidades CaminantesMiguel Ángel VillaquiranAún no hay calificaciones

- (LEC2) PC1 Vargas, A. (2019) - Apropiación y Plagio AcadémicoDocumento13 páginas(LEC2) PC1 Vargas, A. (2019) - Apropiación y Plagio AcadémicoCarlos Daniel Salinas MelchorAún no hay calificaciones

- BotticelliDocumento122 páginasBotticelliDIEGOR20Aún no hay calificaciones

- 07a.il Restauro Filologico e C. Boito - It.esDocumento12 páginas07a.il Restauro Filologico e C. Boito - It.esGIANCARLO RIVEROS PERDOMOAún no hay calificaciones

- Pensamientos de Albert EinsteinDocumento4 páginasPensamientos de Albert EinsteinMiguel SilvaAún no hay calificaciones