Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Planificacion y Desarrollo de Estrategias para La Con

Planificacion y Desarrollo de Estrategias para La Con

Cargado por

Mery BarraganTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Planificacion y Desarrollo de Estrategias para La Con

Planificacion y Desarrollo de Estrategias para La Con

Cargado por

Mery BarraganCopyright:

Formatos disponibles

13

Planificacin y desarrollo de estrategias

para la conservacin de la biodiversidad

autores responsables: Ignacio J. March Mara de los ngeles Carvajal Rosa Mara Vidal

Jaime Eivin San Romn Georgita Ruiz

autores de recuadros: 13.1, Mara de los ngeles Carvajal 13.2, Carlos Aguirre,

Alberto Lafn, Jrgen Hoth

revisores: Juan Bezaury-Creel Arturo Gmez-Pompa Susana Rojas Gonzlez de Castilla

Contenido

13.1 Introduccin y marco conceptual / 547

13.2 Estrategias de conservacin en Mxico / 548

13.2.1 La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad / 548

13.2.2 Las estrategias estatales de conservacin / 548

13.2.3 Estrategias regionales, ecosistmicas y para la conservacin de especies

de inters / 550

Estrategias de enfoque geogrfico o regional / 550

Estrategias con enfoque temtico / 553

Estrategias con enfoque en ecosistemas / 554

Estrategias dirigidas a la conservacin de la vida silvestre y sus hbitats / 555

Otras estrategias vinculadas a la conservacin / 556

13.2.4 Patrones generales de las estrategias de conservacin en Mxico / 557

13.3 Perspectivas de conservacin / 558

13.3.1 Procesos ecolgicos y conectividad entre reas de conservacin / 558

13.3.2 Diseo e implementacin de estrategias de nivel nacional, regional y estatal

para la conservacin y el uso sustentable del agua / 561

13.3.3 Planeacin estratgica en el contexto del cambio climtico global / 563

13.3.4 Hacia una estrategia para la prevencin, el control y la erradicacin

de especies invasoras de alto impacto a la biodiversidad / 566

13.4 Conclusiones / 567

Referencias / 568

Recuadros

Recuadro 13.1. Sntesis de los ejercicios de planeacin estratgica desarrollados para la

conservacin y el desarrollo sustentable de la regin del Golfo de California / 552

Recuadro 13.2. Hacia una estrategia para la conservacin de pastizales del Desierto

Chihuahuense / 554

March, I.J., M.A. Carvajal, R.M. Vidal, J.E. San Romn, G. Ruiz etal. 2009. Planificacin y desarrollo de estrategias para la

conservacin de la biodiversidad, en Capital natural de Mxico, vol. II: Estado de conservacin y tendencias de cambio.

Conabio, Mxico, pp. 545-573.

[ 545 ]

546

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

Apndices

Apndice 13.1. Principales actividades generales de una estrategia de conservacin / cd

3

Apndice 13.2. Ejercicios de planificacin estratgica para la conservacin que incluyen

a Mxico y que fueron analizados para este trabajo / cd

3

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

Resumen

ste captulo presenta un anlisis general de las estrategias que

se han utilizado en Mxico para conservar su biodiversidad,

con especial nfasis en los entornos de las reas protegidas. Los

autores revisan los antecedentes de la visin estratgica que se

requiere para lograr la conservacin efectiva de la biodiversidad

en contextos de desarrollo complejos y se desglosa un marco

conceptual de las estrategias genricas de conservacin. Para la

elaboracin de este captulo se analizaron 95 ejercicios de

planeacin estratgica impulsados en los ltimos 15 aos para la

conservacin de la biodiversidad en Mxico. Adems, se

determinan perspectivas para las nuevas estrategias de

conservacin que se requieren para hacer ms eficiente la

proteccin integral de la biodiversidad del pas en contextos

relacionados con el cambio climtico global y con una mayor

presin por el uso de los recursos naturales, incluyendo el agua.

Los autores presentan conclusiones para continuar con una visin

estratgica de costos y beneficios en los programas de

conservacin, y subrayan la necesidad de dar seguimiento a las

estrategias de conservacin en lo que a su implementacin e

instrumentacin se refiere.

13.1 Introduccin y marco conceptual

des clave que se traduzcan en soluciones reales a las muy

complejas y dinmicas problemticas que intervienen en

la relacin entre desarrollo y conservacin. Para lograr la

implementacin e instrumentacin efectivas de las di

versas acciones de una estrategia es fundamental realizar

un detallado anlisis de actores utilizando diversos enfo

ques como el temtico, el geogrfico o el sectorial. Dis

tintas organizaciones dedicadas a la conservacin de la

biodiversidad en Mxico conducen sus acciones con base

en planes estratgicos, buscando lograr el mayor impacto

posible a favor de la biodiversidad y de los procesos eco

lgicos que la sostienen.

Si bien las reas protegidas an constituyen la mdula

espinal de la estrategia global de conservacin de la bio

diversidad, estas no lograrn su propsito en el largo pla

zo si no se avanza de manera simultnea en mejorar el

manejo de los recursos naturales en el entorno donde se

encuentran, as como en generar procesos de consumo y

produccin ms sustentables. Uno de los mayores retos

de conservacin en Mxico y en el resto del mundo es

lograr la aplicacin de mejores prcticas y principios sus

tentables de desarrollo en las urbes y poblados, y en las

zonas agrcolas, pecuarias, industriales y tursticas, me

diante los cuales se sustenten y promuevan prcticas de

uso de recursos de bajo impacto. Para lograrlo, es funda

mental crear condiciones favorables en los entornos po

ltico, social y productivo que influyan sobre las reas pro

tegidas y sobre los ecosistemas que las interconectan.

Tomando como gua el contenido de la estrategia glo

bal para la biodiversidad (wri, uicn y pnuma 1992), se

pueden definir los principales componentes de una es

trategia de conservacin, sus objetivos y una lista genri

ca de oportunidades para la conservacin de la biodiver

Mxico es un pas con una gran variedad de ambientes,

fisiogrfica y de climas, donde la diversidad biolgica se

encuentra distribuida en el territorio de manera hetero

gnea. En el pas confluyen regiones biogeogrficas, es

centro de origen de especies domesticadas, y sitio de hi

bernacin y paso para una gran cantidad de especies mi

gratorias. Por otra parte, nuestro pas enfrenta procesos

de acelerada transformacin, debido a las actividades eco

nmicas y sociales. Por tales razones se requiere una am

plia gama de acciones para lograr la conservacin de la

biodiversidad, adecuadas a los contextos locales y que res

pondan a objetivos claros y metas alcanzables, lo que se

ha definido como estrategias de conservacin.

La planeacin estratgica para la conservacin ha sido

abordada por distintas organizaciones, con el fin de lo

grar la mayor eficiencia en los programas y acciones de

conservacin (Miller y Lanou 1995). Esta condicin im

plica hacer inversiones inteligentes para acciones ms fir

mes y oportunas que afronten con eficacia las causas de

afectacin a la biodiversidad, buscando obtener los mxi

mos resultados con los recursos disponibles que siempre

sern limitados (Kristensen y Rader 2001). Es por esta

razn que la planeacin estratgica en la conservacin es

un proceso que debe efectuarse de manera peridica y en

distintos niveles, ya sea con un enfoque regional, temti

co o bien sobre ecosistemas y especies de particular inte

rs (Conservation International 2004).

Una buena parte de la planeacin estratgica para la

conservacin se realiza para determinar las regiones,

reas o sitios prioritarios para ser conservados, as como

la manera ms efectiva de poder implementar activida

547

548

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

sidad que resulta til para percibir el alcance que debe

tener una estrategia de conservacin, ya sea nacional, re

gional o incluso temtica (apndice 13.1, en el cd

3 ).

13.2 Estrategias de conservacin

en Mxico

13.2.1 La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad

Desde el ao 2000 y hasta este momento est vigente y en

prctica la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de

Mxico, impulsada por la Comisin Nacional para el Co

nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que

fue elaborada mediante el anlisis de estudios e inventa

rios, as como talleres de consulta y con base en los resul

tados de proyectos e investigaciones (Conabio 2000).

La preparacin de la estrategia fue emprendida en res

puesta a los compromisos adquiridos por el gobierno de

Mxico como signatario del Convenio sobre la Diversi

dad Biolgica (cdb). Esta estrategia define cuatro gran

des lneas que dan lugar a ms de 22 grupos de acciones

orientadas a la conservacin de la biodiversidad del pas,

y constituye el documento rector de las polticas pblicas

en esta materia.

Por otra parte, por medio de numerosos talleres de

expertos y especialistas en biodiversidad, la Conabio

gener catlogos de las regiones terrestres, marinas e hi

drolgicas que son prioritarias para la biodiversidad

mexicana y que sin duda constituyeron una primera apro

ximacin para determinar reas de importancia (Arriaga

etal. 1998, 2000a, b).

13.2.2 Las estrategias estatales de conservacin

La implementacin paulatina de la estrategia a escala na

cional se ha instrumentado, por un lado, mediante la ge

neracin de polticas pblicas y programas del gobierno

federal principalmente a cargo de la Secretara de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las instan

En proceso

Terminadas

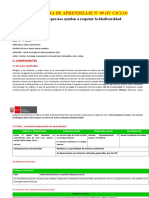

Figura 13.1 Entidades federativas que estn preparando o cuentan con una estrategia estatal de conservacin.

Fuente: Conabio (2008).

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

V

P

30

Reserva de la Biosfera

Tehuacn-Cuicatln

12

13

18

11

10

21

9

8

24

Monte Albn

23

22

29

25

17

Cuasimulco

Chimalapas

Copalita-Zimatn

La Montaa

Cumbres de la Sierra Sur

Caada de Teotitln

Caada de Cuicatln

Can del Ro de las Vueltas

Sierra Monteflor

Retumbadero

Los Ppalos

San Bernardino

Cerro Rabn

Cuenca del Ro Tehuantepec

Zona Chontal Baja

Sierra Veinte Cerros

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Cerro Negro

Usila

Yotao

Cerro Huatulco

Can del Ro Salado

Cerro La Cabeza

Cerro del guila

Tidaa

Cerro Tlacuache

Cerro La Tuza

Cerro Tigre

Cerro Encantado

La Muralla

La Selva-Cabeza de Tigre

Cerro Guiengola

19

Parque Nacional

Benito Jurez

Hierve el Agua

Reserva

Parque Regional

Ecolgica

del Istmo

Yagul

14

31

28

26

16

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

27

15

20

Parque Nacional

Lagunas de Chacahua

Playa de Escobilla

Parque Nacional

Huatulco

37.5

75

150 km

Figura 13.2 Mapa de las reas naturales prioritarias para la conservacin en Oaxaca.

Fuente: Instituto Estatal de Ecologa de Oaxaca (2004).

cias del sector: la Comisin Nacional Forestal (Conafor),

el Instituto Nacional de Ecologa (ine), la Procuradura

Federal de Proteccin al Ambiente (Profepa), la Comi

sin Nacional de reas Naturales Protegidas (Conanp) y

la Conabio, pero tambin con el diseo de estrategias

estatales de biodiversidad en procesos impulsados por la

propia Conabio y que involucran a los principales acto

res de la conservacin en los estados.

Hasta finales de 2008, son 13 las entidades federativas

que han publicado sus estrategias para la conservacin

de la biodiversidad (ceama y Conabio 2003; Cona

bio, suma y Sedagro 2007) o bien las estn desarrollan

do con el apoyo de la Conabio 1 y de diversas institucio

nes acadmicas y organizaciones civiles; actualmente se

encuentran en desarrollo las estrategias de Aguascalien

tes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de

Mxico, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yuca

tn (Fig. 13.1).

La estrategia del estado de Morelos ha sido oficial

mente adoptada por acuerdo del Congreso del estado y el

documento base ya fue publicado (ceama y Conabio

2003). Por su parte, el gobierno de Michoacn, por medio

de la Secretara de Medio Ambiente y Urbanismo (suma)

del estado, con el apoyo de la Conabio desarroll su

Estrategia para el uso y conservacin de la biodiversidad

en Michoacn (Conabio, suma y Sedagro 2007).

La Universidad Autnoma de Quertaro, en colabora

cin con la Semarnat y la Conanp, trabaja actualmente en

la Estrategia para la conservacin de la biodiversidad en el

estado de Quertaro. Las estrategias del Estado de Mxi

co, Coahuila y Quintana Roo igualmente estn en proceso

de ser terminadas para su implementacin.

Otros estados, como por ejemplo Oaxaca (Fig. 13.2),

han identificado en su interior las reas que estn consi

deradas de la ms alta prioridad para ser conservadas

(Instituto Estatal de Ecologa de Oaxaca 2004).

El estado de Michoacn actualmente est planteando

un sistema de reas naturales protegidas estatales utili

549

550

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

zando el criterio de las especies indicadoras y especies

paraguas, como el caso del jaguar. Por su parte, el estado

de San Luis Potos est buscando promover un corredor

biolgico entre la sierra del estado de Tamaulipas y el

rea protegida de la Sierra Gorda en Quertaro, con el fin

de garantizar un corredor biolgico que permita el mo

vimiento de los jaguares entre estas dos regiones.

13.2.3 Estrategias regionales, ecosistmicas

y para la conservacin de especies de inters

reconoce que es un subsidio importante y necesario, se

ala que debe estar basado en criterios de sustentabilidad

claros y estrictamente observados, adems de crear me

canismos que eviten caer en el clientelismo.

Otra importante estrategia es la dirigida al manejo

costero integral (Moreno-Casasola etal. 2006), a la cual

se le ha dado un enfoque municipal y en la que se inclu

yen todos los aspectos conceptuales, legales, de roles ins

titucionales y de acciones especficas.

Estrategias de enfoque geogrfico o regional

Adicionalmente a los esfuerzos de conservacin orienta

dos a establecer nuevas reas naturales protegidas (anp)

y a mejorar el Sistema Nacional de reas Protegidas (Si

nap), en los ltimos aos se han diseado estrategias de

conservacin que se enfocan sobre regiones con comple

jos paisajes naturales y socioeconmicos, sobre ciertos

tipos de ecosistemas o para la conservacin de especies

crticas o prioritarias.

Una de las estrategias ms relevantes para la conserva

cin tanto dentro como fuera de las reas protegidas que

ha implementado el gobierno federal, por medio de la

Semarnat y la Conanp, son primeramente los Programas

de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) y ahora los

Programas de Conservacin para el Desarrollo Sosteni

ble (Procodes). Con ellos se ha buscado promover el des

arrollo con criterios de sustentabilidad y con el fin de

contribuir a frenar el deterioro ambiental y de articular

las polticas de conservacin con las enfocadas a mejorar

el nivel de vida de los pobladores. En muchas ocasiones,

estos programas han estado dirigidos a las periferias y

zonas de influencia de las reas protegidas (Semarnap

2000). De hecho, actualmente estos programas son im

plementados por la Comisin Nacional de reas Natura

les Protegidas para disminuir la presin hacia las reservas,

parques nacionales y dems reas protegidas. En 2005,

la Conanp invirti a travs de los Proders 113 millones

de pesos que favorecieron labores de conservacin den

tro y en la periferia de 30 anp (Conanp y unam 2006).

La Semarnat tambin utiliza el Programa de Empleo Tem

poral (pet) para promover, alrededor de reas priorita

rias para la conservacin y de las propias reas protegi

das, el desarrollo en las zonas rurales e incrementar

esfuerzos de conservacin dentro y fuera de las reas

protegidas apoyando labores de reforestacin, preven

cin y combate a incendios forestales, rehabilitacin de

infraestructura, etc. (Semarnat 2004). Actualmente hay

un debate importante que surge de varias evaluaciones

independientes que incluyen los Proders. Si bien la crtica

Diversas organizaciones no gubernamentales, grupos del

sector civil y de la academia han elaborado mltiples

ejercicios de planeacin y estrategias orientadas a la con

servacin, que sin duda han sido una importante contri

bucin y que han permitido inversiones mejor orienta

das, as como informacin fundamental para conocer el

estado y dinmica de la biodiversidad en Mxico. La pla

neacin ha ocurrido desde un nivel global, hasta uno lo

cal, pasando por las escalas continental, subcontinental

(Morgan etal. 2005), nacional y regional.

Cabe mencionar que muchos de estos procesos de pla

neacin han sido efectuados con rigurosos mtodos

cientficos siempre que existe la informacin disponible

para ello, y cubriendo estrictos estndares de calidad de

la informacin y de los anlisis (Groves etal. 2000); es

importante reconocer que cuando la informacin es es

casa o incompleta, se requiere considerar la opinin de

expertos. La gran mayora de las estrategias y evaluacio

nes ecorregionales involucran a los principales actores

que estn participando en la conservacin de la biodiver

sidad y en el desarrollo en una u otra regin, por lo que

son completamente participativos. Tal es el caso de los

procesos de planificacin ecorregional que organizacio

nes como World Wildlife Fund (wwf) y The Nature

Conservancy (tnc) han promovido mediante muy di

versas organizaciones de conservacin e investigadores

en todo el pas (Fig. 13.3). En este sentido, actualmente se

desarrolla el Plan ecorregional del centro y occidente de

Mxico, el cual podra estar terminado a fines de 2008

(Pronatura Mxico y tnc 2007).

La mayor parte de los ejercicios de planeacin ecorre

gional han estado enfocados en las regiones continentales

del pas, los menos se han concentrado en las ecorregio

nes marinas, sobresaliendo los ejercicios realizados para

la regin del Golfo de California, en el noroeste del pas.

Existen importantes ejercicios de planeacin estrat

gica para la conservacin de la selva zoque que es com

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

Ecorregiones terrestres con planes en proceso

Ecorregiones terrestres con planes concluidos

Ecorregiones marinas con planes concluidos

Figura 13.3 Ecorregiones terrestres y marinas con planes en proceso y concluidos.

Fuentes: Dinerstein etal. (2000); Cobi y tnc (2005); Marshall etal. (2000, 2004); Secaira etal. (2005); tnc (2002).

partida entre los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz

(Pronatura-Chiapas et al. 2004); Marismas Nacionales

en Nayarit (fmcn), y la Selva Lacandona (Conservation

International 2000) (cuadro 13.1). Algunas regiones han

sido sujetas a ejercicios de planeacin consecutivos, con

forme se cuenta con ms y mejor informacin. Tal es el

caso del Sistema Arrecifal Mesoamericano (Kramer y

Kramer 2002), sobre el que ahora se desarrolla un plan

ecorregional, o del Golfo de California, que en 2001 fue

analizado mediante un slido ejercicio de priorizacin

(Coalicin para la Sustentabilidad del Golfo de California

2001) (recuadro 13.1), que despus fue refinado en una

evaluacin ecorregional (Comunidad y Biodiversidad,

A.C. 2005) (Fig. 13.4, en el cd

3 ).

Otros planes estratgicos de conservacin con expre

sin geogrfica han sido los realizados sobre la Pennsula

de Baja California (Enrquez-Andrade y Danemann 1998),

la costa de Veracruz (Peresbarbosa 2005), la costa norte

del Golfo de Mxico (tnc 2002) y toda la zona costera de

Mxico (ine 2000a).

Los ordenamientos ecolgicos terrestres y marinos

(oet y oem), que son un importante instrumento de la

poltica ambiental, son promovidos por el gobierno fede

ral en diversas regiones del pas y constituyen potencial

mente una excelente plataforma para instrumentar estra

tegias de conservacin planificadas con mtodos slidos

y con la participacin de expertos y conocedores de la

regin (Semarnat 2008). Los ordenamientos ecolgicos

debieran ser la herramienta central para implementar los

esfuerzos de conservacin en los distintos espacios geo

grficos. Para el Golfo de California ya ha sido publicado

el acuerdo que establece su plan de ordenamiento ecol

gico con el fin de regular las actividades humanas y tratar

de conciliar el desarrollo y la conservacin (Semarnat

2006); a este plan de ordenamiento se le ha dado un cer

cano seguimiento para su implementacin.2 Es aqu im

551

552

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

Cuadro 13.1 Fases metodolgicas utilizadas en el desarrollo de la Estrategia Conjunta para la Conservacin

de la Biodiversidad de la Selva Lacandona, Siglo xxi

Fase

Descripcin

Determinacin de una visin colectiva sobre la Selva Lacandona

Construccin de escenarios potenciales

Determinacin de las principales amenazas y factores de presin para la biodiversidad regional

Identificacin de reas crticas o vulnerables y localidades prioritarias para la conservacin

Identificacin y anlisis de actores y de sus capacidades

Determinacin de oportunidades de conservacin, alternativas de intervencin y perfil de proyectos prioritarios

Definicin de proyectos de conservacin de alta prioridad

Estrategia de financiamiento de proyectos y obtencin de recursos para la conservacin

Fuente: Conservation International (2000).

Recuadro 13.1 Sntesis de los ejercicios de planeacin estratgica desarrollados para la conservacin

y el desarrollo sustentable de la regin del Golfo de California

Mara de los ngeles Carvajal

Una de las acciones conjuntas ms importantes en la regin

Golfo de California, para establecer bases cientficas slidas y

as identificar prioridades y estrategias de conservacin, la

desarroll la Coalicin para la Sustentabilidad del Golfo de

California mediante un proceso de planeacin estratgica y un

taller realizados durante 2000 y 2001, respectivamente. En

estos participaron 180 especialistas de distintas disciplinas

provenientes de 67 instituciones diferentes. Durante el

proceso, que fue ampliamente participativo, se busc integrar

la mayor cantidad de informacin acerca de la biodiversidad,

procesos ecolgicos y socioeconmicos que ocurren en la

regin, para lograr identificar las reas prioritarias para la

conservacin (Fig. 13.5a), as como sus posibles amenazas y

zonas de conflicto potenciales (Coalicin para la

Sustentabilidad del Golfo de California 2001).

La metodologa de anlisis privilegi el consenso e

integracin de informacin proveniente de expertos

nacionales e internacionales, al realizar los siguientes pasos:

1]trabajo independiente y a la vez coordinado de equipos de

trabajo para integrar toda la informacin disponible por

grupos taxonmicos y en aspectos socioeconmicos; 2]un

taller de trabajo para identificar las reas de importancia

biolgicas en la regin, y para analizar espacialmente la presin

antropognica sobre la biodiversidad y el incremento

potencial de conflictos, y 3]la integracin y el anlisis espacial

de los resultados por medio de un sistema de informacin

geogrfica. El anlisis estuvo basado en inventarios de ms de

12000 especies registradas para la regin (Enrquez-Andrade

etal. 2005).

Con el fin de ilustrar la trascendencia de los trabajos de la

coalicin, baste sealar que la informacin generada ha sido

una base importante para varios esfuerzos de conservacin en

el Golfo de California; ejemplos de ello son: la Alianza para la

Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (Alcosta), que

entre otras cosas se bas en esta informacin para indicar las

reas prioritarias a conservar y acotar en el proyecto regional

turstico Escalera Nutica (ahora Mar de Corts). Tambin ha

sido una base relevante para el establecimiento de seis nuevas

reas naturales protegidas (anp), como son los casos del

Archipilago de San Lorenzo, San Pedro Mrtir, Islas Marietas,

y Baha de los ngeles, Marismas Nacionales y Espritu Santo.

As tambin, la informacin fue utilizada para el proceso de

Ordenamiento Regional Marino del Golfo de California

dirigido por la Semarnat, el cual inici en 1997 con

recopilacin de informacin y que a manera de acuerdo ha

sido publicado en el Diario Oficial de la Federacin (Semarnat

2006), y se espera que derive en un primer marco de polticas

generales de ordenamiento.

Como un caso de anlisis, entre 2004 y 2005 las

organizaciones civiles Comunidad y Biodiversidad (Cobi) y

The Nature Conservancy (tnc) llevaron a cabo un ejercicio de

planeacin ecorregional para la conservacin marina en el

Golfo de California y la costa occidental de Baja California Sur.

Este ejercicio proces nueva informacin, junto con la

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

anteriormente trabajada por la Coalicin, conjuntndose una

nueva base de datos de ms de 45000 registros geogrficos de

especies, ecosistemas, procesos biofsicos y de uso humano.

Una de las herramientas de anlisis utilizadas fue el programa

Marxan, con el cual se identificaron 54 sitios prioritarios, los

cuales representan 14% de la superficie marina del Golfo de

California (Ulloa etal. 2006).

Aunque el anlisis de la Coalicin y el de Cobi-tnc

utilizaron diferentes mtodos, es fcil apreciar las grandes

portante sealar los valiosos avances que se han conse

guido en diversos ordenamientos territoriales comunita

rios que han sido promovidos en diversas zonas del pas

(Anta etal. 2006).

Estrategias con enfoque temtico

La conservacin y el manejo de los recursos naturales

requiere estrategias diversas con enfoques multidisci

plinarios. Por tal razn diversos grupos de trabajo han

elaborado estrategias temticas que proponen diferentes

enfoques y alcances para mejorar su aplicacin y sus

efectos.

Algunas de las estrategias existentes son: la Estrategia

Nacional de Ecoturismo para Mxico (Sectur 1994), que

establece los lineamientos para la concertacin, coordi

nacin y planeacin de la actividad en Mxico, as como

para la construccin y diseo y la integracin de conteni

dos educativos en la experiencia ecoturstica. La Estrate

gia Nacional de Educacin Ambiental (Semarnat y Ceca

desu 2006) fue elaborada a partir de diversos talleres

regionales efectuados en distintas partes del pas en los

ltimos 10 aos.

Durante ese lapso se han elaborado tambin diversas

estrategias de educacin ambiental de nivel nacional y

regional, as como otras que se han enfocado a importan

tes temas de conservacin en el mbito nacional (Gonz

lez Gaudiano etal. 1995). Tal es el caso de la Estrategia

para el Manejo Ecolgico del Fuego, que actualmente la

Comisin Nacional Forestal (Conafor), en colaboracin

con el Fondo Mexicano para la Conservacin de la Natu

raleza (fmcn), The Nature Conservancy (tnc) y el Ser

vicio Forestal de Estados Unidos (usfs), desarrollan para

avanzar en el manejo del fuego, tanto para regularizar los

regmenes naturales de fuego a los que estn adaptados

diversos ecosistemas, como a la prevencin y control efi

coincidencias en resultados, pudindose decir que se

complementan. Los resultados de estos anlisis identificaron

reas prioritarias para la conservacin muy similares

(Fig.13.5a, b). Al observar ambos mapas, son evidentes dos

tendencias importantes. Por un lado, las reas prioritarias se

distribuyen principalmente hacia las zonas costeras, y por otro,

las reas prioritarias conforman subregiones (o clusters) que

pudieran indicar conectividad entre reas vecinas.

ciente de los incendios que afectan a los ecosistemas no

adaptados. Esta estrategia contempla el diseo de polti

cas pblicas y su instrumentacin en reglamentos y nor

mas, la formacin de recursos humanos, el desarrollo de

trabajos tcnicos y la elaboracin y aplicacin de planes

de manejo del fuego.

Una estrategia de conservacin que influye sobre una

actividad productiva es la enfocada a la pesca del cama

rn en el Golfo de California. La riqueza biolgica de esta

regin marino-costera se refleja en las actividades pes

queras que ah se realizan, las cuales aportan aproxima

damente 50% de las capturas del pas (Carvajal et al.

2004). La pesquera ms importante por los aportes eco

nmicos y generacin de empleo es la de camarn, la

cual contribuye con 43% del valor total de las capturas

nacionales (Caldern etal. 2006). Desde los aos 30 la

pesca del camarn ha barrido los fondos arenosos con las

redes de arrastre de fondo para la extraccin de camarn

(Robles y Carvajal 2001), lo cual ha causado la mortali

dad anual de ms de 200000 toneladas de ms de 400

especies, muchas de ellas en estadios juveniles, con la

consecuente prdida de especies comerciales. Quizs lo

ms importante es el profundo cambio en la estructura

de la cadena alimentaria en los sitios en que estas redes

operan. Conservation International trabaj durante 10

aos para definir una estrategia que minimizara los im

pactos negativos de esta pesquera, siendo las partes me

dulares de la misma las siguientes: 1]Retirar 50% de las

embarcaciones; 2] establecer los mecanismos legales

para evitar que el esfuerzo pesquero vuelva a incremen

tarse; 3]incluir en los equipos de pesca las modificacio

nes tecnolgicas que disminuyan la captura incidental

hasta en 65% y reduzcan los impactos fsicos al fondo

marino, y 4]establecer zonas de no pesca, para favorecer

el fortalecimiento de especies (Garca y Gmez 2005).

553

554

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

Estrategias con enfoque en ecosistemas

Algunas de las estrategias regionales tambin responden

al inters de contribuir a la conservacin de ambientes y

ecosistemas especficos, tales como la Iniciativa Conjun

ta para el Desierto de Sonora (Sonora Desert Joint Ven

ture) que es una estrategia binacional, o la descrita para

la conservacin de los pastizales del Desierto Chihua

huense (recuadro 13.2). En este sentido, uno de los eco

sistemas con mayor amenaza en el pas son los bosques

mesfilos de montaa en condicin primaria que se dis

tribuyen de manera aislada, ocupan menos de 0.5% del

territorio nacional (vase el captulo 2 de este volumen)

y representan importantes sitios para la captacin de

agua y regulacin local del clima. En 1999, Pronatura

Chiapas, el World Conservation Monitoring Centre y la

Conabio convocaron al taller nacional para la integra

cin de la Estrategia de Conservacin de los Bosques de

Niebla de Mxico, a partir de lo cual se estableci una red

nacional de intercambio y contactos (wcmc 1999).

Otro ejemplo es la integracin del Plan de Conserva

cin de los Bosques de Pino-Encino de Centroamrica

Recuadro 13.2 Hacia una estrategia para la conservacin de pastizales del Desierto Chihuahuense

Carlos Aguirre Alberto Lafn Jrgen Hoth

La gran importancia biolgica del Desierto Chihuahuense ha

sido reconocida por diversas organizaciones (Pronatura

Noreste, etal. 2004). Aproximadamente 20% de esta

ecorregin est cubierta por pastizales y estimaciones

recientes indican que 90% de la superficie de los mismos

presentan un deterioro de moderado a extremo, evaluado en

trminos de estabilidad del suelo, integridad bitica y

funcionalidad hidrolgica (Alicia Melgoza, com. pers.).

Adicionalmente, informacin sobre el cambio climtico

global (Houghton etal. 2001) sugiere una alta probabilidad de

que la persistente sequa de los ltimos 12 aos aumente en

su severidad en los prximos 50 aos resultando en un posible

recambio de 40% de la avifauna y mastofauna del Desierto

Chihuahuense, una de las regiones ms vulnerables a dichos

cambios climticos (Peterson etal. 2002). Lo anterior destaca

la importancia de establecer mecanismos que permitan

mitigar el impacto de las actividades humanas actuales, as

como establecer prcticas modernas que permitan

adaptarnos a las nuevas realidades climticas.

La Estrategia para la Conservacin de los Pastizales del

Desierto Chihuahuense (Ecopad) es una iniciativa de base

estatal y multisectorial que busca establecer un mecanismo de

cooperacin en la regin con objeto de enfrentar de manera

eficaz los crecientes retos ambientales, sociales y econmicos.

Adems de promover el uso sustentable de los pastizales para

el beneficio de las poblaciones humanas, es igualmente

fundamental conservar este ecosistema por los servicios

ecolgicos que presta, como la captacin de agua, y por ser el

hbitat de numerosas especies silvestres nativas y migratorias

compartidas en todo el continente.

La interdependencia de los procesos ecolgicos con los

econmicos y sociales, obligan al acuerdo dentro de los

estados y entre estos para asegurar el uso sustentable y el

cuidado de los recursos de la regin. Por ello, en el marco del

Tercer Simposio Internacional de Pastizales celebrado en

Chihuahua en agosto de 2006 se realiz el primer taller como

parte de esta estrategia, con un esquema de comunicacin y

coordinacin entre los estados y entre las diversas

organizaciones interesadas del Desierto Chihuahuense.

Esta estrategia est diseada para que en todas sus fases de

desarrollo se nutra de un proceso participativo, el cual

permitir identificar acciones prioritarias en los niveles estatal

y regional desde el punto de vista legal, social, econmico y

ambiental para la conservacin y uso de la biodiversidad de

este ecosistema, as como establecer el papel de las diversas

organizaciones interesadas.

Con base en diversas reuniones realizadas en Mxico en los

ltimos cinco aos y en experiencias similares en otros pases

(Gauthier etal. 2003) se consideran como punto de partida

los siguientes cinco objetivos principales:

1]Mantener los pastizales del Desierto Chihuahuense en

condicin saludable

2]Mantener la riqueza biolgica de los pastizales

3]Cuidar las ltimas reas bien conservadas de los pastizales

4]Promover la diversificacin de las actividades productivas

en los pastizales

5]Concientizar sobre la importancia de los pastizales y sus

valores

Esta estrategia y el plan de accin asociado estn siendo

desarrollados actualmente bajo la coordinacin general de

The Nature Conservancy y la Universidad Autnoma de

Chihuahua (Aguirre etal. 2007).

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

que se realiza de manera conjunta con organizaciones

de Mxico, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nica

ragua.

Otra de las regiones que ha sido objeto de diversas es

trategias de conservacin es la Selva Maya, que integra

extensiones de selvas tropicales hmedas, cuyos hbitats

son compartidos por Mxico, Belice y Guatemala. Las

dinmicas regionales en la Selva Maya, como la migra

cin, los incendios y el trfico de especies, estn obligan

do a que los pases y las instituciones compartan sus ca

pacidades para enfrentar los retos compartidos.

En los ltimos aos, Mxico ha dado un impulso im

portante a la identificacin de sitios segn la Convencin

Ramsar y a la identificacin de humedales prioritarios.

La Conanp promovi la formacin del Comit Nacional

de Humedales, as como la identificacin y registro de

humedales importantes para la Convencin. De esta ma

nera Mxico ocupa el segundo lugar en el mundo con

65sitios y 5263887 hectreas bajo esta designacin (Co

nanp y unam 2006).

Estrategias dirigidas a la conservacin

de la vida silvestre y sus hbitats

En el contexto de la Estrategia nacional para la vida sil

vestre (ine 2000b), la Semarnat ha diseado planes es

tratgicos para diversos grupos de flora y fauna silvestre

que no solo contemplan su conservacin y manejo en la

reas protegidas sino en el contexto de todo el territorio

nacional. Entre los instrumentos desarrollados por el go

bierno mexicano se pueden mencionar los proyectos de

recuperacin de especies prioritarias conocidos como

prep, y las umas o Unidades de Manejo para la Conser

vacin de la Vida Silvestre; actualmente la Conanp ma

neja los llamados programas de accin para la conserva

cin de especies en riesgo (pace), enfocados sobre la

conservacin de las llamadas especies prioritarias. En

Mxico se han establecido comits tcnicos consultivos

de conservacin de vida silvestre y prep para los siguien

tes grupos y especies: los psitcidos, los cocodrilos, el

guila real, el berrendo, el borrego cimarrn, las ccadas,

el lobo mexicano, el manat, el oso negro y las tortugas

marinas (ine 1999a-c, 2000c-h). A la fecha se han cons

tituido 25 subcomits tcnico-consultivos para diversas

especies o grupos de especies con base en el acuerdo se

cretarial publicado en 1999, y que incluyen a las palmas,

zamiaceas, cactceas, tapir y pecar de labios blancos,

palomas de inters cinegtico, guajolote silvestre, aves

acuticas, lagomorfos, vaquita marina, iguanas, ajolotes,

jaguar, borrego cimarrn, pinnpedos, perrito llanero,

cndor de California, cirio y varias especies de delfines

del gnero Tursiops (vase el captulo 12 de este mismo

volumen).

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de planeacin

estratgica plasmados en los prep que han sido publica

dos, no se han otorgado los financiamientos para ejecu

tar programas de trabajo en coordinacin con los grupos

de especialistas. Una marcada excepcin es el programa

nacional de conservacin de tortugas marinas que irni

camente no cuenta en la actualidad con un subcomit

tcnico consultivo, a pesar de que el programa oficial

existe desde mediados de los aos sesenta. Otra excep

cin es el programa de palomas de inters cinegtico.

Las Unidades de Manejo y Aprovechamiento de Vida

Silvestre pretenden promover el uso de poblaciones de

vida silvestre de manera sustentable, mediante el manejo,

reproduccin en cautiverio, propagacin de plantas y

animales que son usados con fines comerciales. Las uma

se han desarrollado de mejor manera en el norte del pas,

donde se aplican a ranchos cinegticos para ordenar la

cacera deportiva; sin embargo, una de las principales de

bilidades es la dificultad de mantener la supervisin, la

asistencia tcnica y el seguimiento del manejo de las es

pecies para evitar que se comercialicen individuos extra

dos directamente del medio natural.

A partir de los acuerdos de cooperacin internacional,

se han realizado otras estrategias de conservacin dirigi

das a grupos de especies. En este sentido, la Comisin

para la Cooperacin Ambiental (cca) promovi el esta

blecimiento de la Iniciativa para la Conservacin de las

Aves de Norteamrica (ican-nabci), que busca la inte

gracin de estrategias de colaboracin y cooperacin en

tre los tres pases para la conservacin de reas impor

tantes para las aves y ha establecido un comit trinacional

para el seguimiento de la misma. La ican permitir es

tablecer tambin estrategias de monitoreo de especies

migratorias en el mbito regional.

Asimismo la cca ha apoyado la elaboracin de estra

tegias de conservacin regional para Norteamrica, para

las siguientes especies: perrito de las praderas (Cynomys

ludovicianus), aguililla real (Buteo regalis), tecolote lla

nero (Athene cunicularia hypugaea), pardela patirrosa

da (Puffinus creatopus), tortuga lad del Pacfico (Der

mochelys coriacea) y ballena jorobada (Megaptera no

vaeangliae).

Otros ejercicios de planeacin estratgica orientados a

la conservacin de vida silvestre son los enfocados sobre

la guacamaya roja, Ara macao cyanoptera (Carren etal.

555

556

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

2001; igo y Enkerlin 2003; recuadro 11.1 del captulo 11

de este volumen), las cotorras serranas Rhynchopsitta

pachyrhyncha y R. terrisi en el norte de Mxico, los fe

linos de la frontera entre Mxico y Estados Unidos

(Wilcox etal. 2005). Para la conservacin de las aves en

Mxico se han elaborado importantes estrategias de con

servacin (Arizmendi 2003; igo y Enkerlin 2003), que

definen las reas de importancia para la conservacin de

las aves (aica), conocidas en ingls como iba (Impor

tant Bird Areas), integrando esta red de sitios a la Red

Mundial de iba.

Ejemplos de otras especies endmicas de Mxico y

muchas veces en peligro de extincin que cuentan con

estrategias de conservacin o planes de recuperacin son

el del conejo de los volcanes o teporingo Romerolagus

diazi (Fa y Bell 1990) y el de la vaquita marina Phocoena

sinus, la marsopa endmica del Alto Golfo de California

y en crtico riesgo de extincin (World Wildlife Fund

2001). Este esfuerzo cuenta con un seguimiento por par

te del Comit Internacional para la Recuperacin de la

Vaquita (Cirva), conformado por investigadores de

Mxico y otros pases, y cuenta tambin con la participa

cin activa de pescadores, organizaciones conservacio

nistas y autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Ante esa pluralidad participativa, durante 2005 y como

parte de la estrategia para evitar la extincin de esta es

pecie, se estableci su refugio y se formaliz el programa

de recuperacin de la especie, al tiempo que la Semarnat,

en asociacin con los gobiernos de los estados de Baja

California y Sonora, instrumenta un programa para com

pensar a los pescadores afectados por la nueva reglamen

tacin. Es necesario reconocer que pese a estos esfuer

zos, la vaquita marina contina actualmente en un estado

verdaderamente crtico.

En el continente se elaboran estrategias de conserva

cin que involucran especies que habitan en Mxico y

que en general estn en grave peligro de extincin. Tal es

el caso, por ejemplo, de los esfuerzos enfocados a la re

cuperacin de las poblaciones de aguila arpa, Harpia

harpyja (Carrillo etal. 2003). Tambin se han diseado

en el mbito continental importantes estrategias de con

servacin para el jaguar, Panthera onca (Sanderson etal.

2002a, b; Medelln etal. 2002), y para el cocodrilo ameri

cano, Crocodylus acutus (Thorbjarnarson etal. 2006).

Para el caso de la mariposa monarca, Danaus plexip

pus, se desarroll una estrategia que promueve el desa

rrollo de la regin donde se encuentran ubicadas las zo

nas que utiliza como refugio y sus reas de influencia

(Toledo 1999).

Es importante sealar aqu la participacin y el impor

tante papel que actualmente desempean diversas insti

tuciones que se dedican a la conservacin in situ en todo

el mundo por medio del Conservation Biology Specialist

Group (cbsg) de la Unin Mundial para la Naturaleza

(uicn); con dicha iniciativa se facilitan reuniones de pla

neacin estratgica para desarrollar programas de con

servacin enfocados a especies, y en donde hay una im

portante participacin de personas e instituciones que

realizan conservacin ex situ (p.ej. parques zoolgicos,

jardines botnicos, etc.).

En los programas de conservacin de especies que

afectan intereses econmicos fuera de las reas protegi

das, por ejemplo de carnvoros como el jaguar o el puma,

es esencial el establecimiento de mecanismos de com

pensacin por las prdidas que causan. En distintas par

tes de Latinoamrica se ha documentado el grado de

dao causado por el jaguar (Hoogesteijn 2002; Senz y

Carrillo 2002; Scognamillo etal. 2002), y queda claro que

en algunos casos las prdidas de animales domsticos

por ataques de jaguar pueden ser compensadas al tiempo

que se progresa en un manejo ganadero preventivo. En el

caso de Mxico cada vez es ms necesaria la participa

cin de la Confederacin Nacional Ganadera y otras agru

paciones del ramo para desarrollar estrategias de conser

vacin de estos depredadores para evitar al mximo el

conflicto con la produccin pecuaria.

Otras estrategias vinculadas a la conservacin

En los ltimos aos han surgido estrategias con enfoques

innovadores que buscan ampliar los esfuerzos de conser

vacin hacia el exterior de las reas protegidas, o por lo

menos promover actitudes sociales y prcticas de pro

duccin y desarrollo ms compatibles con la biodiversi

dad que existe en el territorio en el que estn inmersas las

anp, tanto terrestres y costeras como marinas. Por ejem

plo, el llamado caf de conservacin ha resultado ser

una estrategia productiva que beneficia los bosques de

niebla en la Sierra Madre del Sur de Chiapas y Oaxaca. La

certificacin de bosques sujetos a prcticas de manejo

forestal sustentable son igualmente estrategias que pro

mueven la conservacin en extensas superficies fuera de

las reas protegidas y el mantenimiento o restauracin de

corredores. Son muy diversas las opciones para activar

estrategias de tipo econmico, fiscal y hacendario, y de

ordenamiento que coadyuven a la conservacin en paisa

jes agrcolas, urbanos e incluso industriales (Bowles etal.

1998; Conservation Finance Alliance 2001); no obstante,

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

estas opciones deben ser adicionales y no sustituyen los

esfuerzos de conservacin directa de los paisajes con in

tegridad ecolgica.

Otra de las estrategias de conservacin fuera de las

reas protegidas es la enfocada a la preservacin de los

antecesores silvestres y las variedades domesticadas o

razas criollas de los cultivos originados en Mxico o cu

yos centros de diversificacin estn en territorio nacional

(p. ej. maz, frijol, calabazas, chiles, jitomate, agaves, ca

cao, etc.; vanse los captulos 7, 8 y 15 de este volumen).

Buena parte de esta biodiversidad domesticada depen

de de prcticas y sistemas agrcolas tradicionales que por

lo general se localizan fuera de reservas, parques nacio

nales y refugios, salvo algunas excepciones como el caso

del teocinte (Zea diploperennis) en la Reserva de la Bios

fera Manantln en Jalisco, el del cacao en Montes Azules

y los sistemas agrcolas tradicionales lacandones en Nah

y Metzabok, en Chiapas. Por esta razn es crucial que se

mantengan e incrementen los esfuerzos de conservacin

en regiones indgenas que mantienen esta porcin de la

biodiversidad de Mxico. En los ltimos aos, por medio

de su programa de recursos biolgicos colectivos (

Lar

son y Neyra 2004), la Conabio ha desarrollado impor

tantes esfuerzos orientados a conservar la diversidad de

numerosas plantas que son utilizadas por comunidades

indgenas y campesinas dentro y fuera de diversas reas

protegidas.

La conservacin de la biodiversidad en tierras priva

das y comunitarias, incluyendo las llamadas servidum

bres ecolgicas (Rissman etal. 2007), es sin duda otra de

las estrategias que han ido complementando de manera

cada vez ms importante la conservacin por medio de

las reas protegidas de carcter pblico. No obstante,

aunque frecuentemente estas reas privadas o comunita

rias dedicadas a la conservacin protegen sitios que no

necesariamente son prioritarios (Newburn etal. 2005),

muchas veces dan cubrimiento a paisajes de valor para la

biodiversidad, a sitios con presencia de especies endmi

cas o en peligro de extincin o al menos contribuyen de

manera importante a la conectividad entre reas conser

vadas, protegidas o no. Son varios los instrumentos lega

les disponibles en Mxico para ampliar la red de reas

privadas y comunitarias (tnc y bida 2007), as como las

guas para que estas sean manejadas de manera eficiente

(Chacn 2004, 2005; Asociacin Conservacin de la Na

turaleza 2007), por lo que se proyecta un crecimiento de

este tipo de reas de conservacin en el pas; no obstante,

ser esencial que los expertos en conservacin y los cien

tficos se vayan involucrando cada vez ms en la planea

cin de la red de reas de conservacin privadas y comu

nitarias, de tal forma que se d cubrimiento a sitios cla

ramente prioritarios (Murphy y Noon 2007).

13.2.4 Patrones generales de las estrategias

de conservacin en Mxico

Con el fin de tener una clara imagen de las tendencias

que han tenido los ejercicios de planeacin estratgica en

nuestro pas, para este trabajo se efectu una compila

cin exhaustiva y una revisin de los ejercicios de planea

cin y estrategias formales que se han realizado de 1992

a la fecha y que estn relacionados con la conservacin

de la biodiversidad.3 Para este propsito se aprovecharon

fuentes de informacin muy importantes como los tra

bajos de anlisis de vacos y omisiones de conservacin

en Mxico (captulo 16 de este volumen), que est siendo

coordinado por la Conanp y la Conabio (Conabio

etal. 2007a, b) en seguimiento a los compromisos adqui

ridos por Mxico en la COP7 del Convenio sobre la Di

versidad Biolgica (cdb), as como la sntesis compilada

por Bezaury etal. (2000) entre otras fuentes. Si bien se

guramente existen planes de conservacin y estrategias

no contempladas en este trabajo, esta compilacin es una

muestra representativa de los esfuerzos de planeacin

estratgica con enfoque de conservacin y representa 95

ejercicios y estrategias (apndice 13.2, en el cd

3 ). Los ca

sos analizados incluyen 18 efectuados antes del ao 2000

y 74 realizados entre 2000 y 2008.4

Como era de esperarse, las estrategias y planes enfoca

dos a los ambientes continentales, ya sea propiamente

terrestres como de aguas continentales predominan so

bre los marino-costeros (Fig. 13.5), si bien sobre estos

ltimos son el Golfo de California y el Caribe las regiones

que mayor atencin han recibido. Esto puede explicarse

por distintas razones pero en las que seguramente pre

dominan su elevada significancia para la biodiversidad

marina mexicana y tambin su importancia para las pes

queras y el turismo, entre otras.

De las 36 estrategias y planes orientados a la conserva

cin de la fauna silvestre y su hbitat, que representan

casi 40% del total de casos compilados, la gran mayora

se ha enfocado al grupo de los mamferos (16%) y al de las

aves (13%) (Fig. 13.6). Para muy diversos taxa que inclu

yen especies amenazadas o en peligro de extincin, no se

detectaron ejercicios de planeacin o estrategias forma

les para su conservacin.

557

558

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

Marino-costeras

Humedales y agua dulce

Terrestres incluyendo aguas continentales

Terrestres y acuticos

Fauna silvestre y su hbitat

Otros

0

10

15

20

25

30

35

40

Porcentaje

Figura 13.5 Distribucin porcentual de los ejercicios y estrategias de conservacin revisados.

13.3 Perspectivas de conservacin

Vida silvestre

en general

Plantas

3%

3%

13.3.1 Procesos ecolgicos y conectividad

entre reas de conservacin

Se ha mencionado numerosas veces la alta prioridad que

requiere el mantenimiento o restauracin de ecosistemas

que permitan la conectividad de los sitios y reas de alta

importancia para la biodiversidad; de ah que para Meso

amrica se haya dado un amplio programa para impulsar

una conectividad ecolgica macrorregional (Miller etal.

2001). Sin esta conectividad, las poblaciones de la mayo

ra de las especies quedarn irremediablemente aisladas

y por ello ms vulnerables a procesos de extincin por

diversos factores. Sin embargo, este principio de la co

nectividad ha continuado como un precepto casi pura

mente terico que en pocas ocasiones se ha llevado a la

prctica mediante el mantenimiento o restauracin de

microcorredores ecolgicos en el paisaje productivo del

Mxico rural y urbano. Uno de los esfuerzos ms rele

vantes es el del Corredor Biolgico Mesoamericano.

Por lo anterior, la conectividad entre las reas de con

servacin es una estrategia crucial para conservar la bio

diversidad y para contribuir a la viabilidad de los eco

sistemas y especies en el mediano y largo plazos. El

mantenimiento y la restauracin de la conectividad de

ecosistemas oficialmente protegidos o no, por medio de

lo que se ha denominado corredores biolgicos o corre

dores de conservacin, es una estrategia de ordena

miento regional fundamental. En el mbito regional, la

iniciativa del Corredor Biolgico Mesoamericano imple

mentada en los pases de Centroamrica y en el sureste

Invertebrados

3%

Reptiles

11%

Mamferos

44%

Aves

36%

Figura 13.6 Distribucin porcentual de los ejercicios

y estrategias de conservacin del grupo

Fauna Silvestre y su Hbitat.

de Mxico, ha ido promoviendo el concepto de hacer los

distintos usos del suelo ms compatibles con la conserva

cin de la biodiversidad; esta iniciativa promueve la con

formacin de paisajes productivos que faciliten el flujo de

las especies de flora y fauna en diversas escalas.

No obstante, el concepto de corredores marinos o

acuticos est an menos desarrollado y a la fecha apenas

comienzan a darse iniciativas formales sobre la conecti

vidad de ecosistemas marinos y de reas marinas prote

gidas (Sala etal. 2002).

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

Los planes de ordenamientos territoriales (terrestres y

marinos), la certificacin de usos compatibles con la con

servacin, las zonas de exclusin y de usos restringidos,

son algunos mecanismos a partir de los cuales los corre

dores biolgicos pueden comenzar a llevarse a cabo.

La conectividad entre reas protegidas y otras reas de

conservacin es fundamental para permitir movimien

tos regulares de la fauna durante sus ciclos diarios de

bsqueda de alimento, refugio, etc., movimientos esta

cionales migratorios, vnculos para cubrir ciclos de vida,

recolonizacin y tambin como respuesta a las presiones

en sitios perturbados (Dudley y Rao 2008).

Las reas con vegetacin en condicin primaria se lo

calizan predominantemente en la porcin norte del pas

(inegi 2005); 5 en esta regin es en donde numerosos

parches de ms de 250000 hectreas permiten una co

nectividad fsica de continuidad a los ecosistemas prote

gidos y no protegidos en las sierras Madre Oriental y

Occidental as como en la Pennsula de Baja California. Si

bien en el sureste de Mxico son escasos los parches de

vegetacin conservada, s existen algunos que dan co

nectividad fragmentada a importantes reservas de la

biosfera (Fig. 13.7). En contraste, en el centro-norte, no

reste y noroeste an existen paisajes con vegetacin en

buen estado de conservacin que conforman verdaderos

corredores entre muchas de las reas protegidas (Figs.

13.8 a 13.10).

Sin duda la iniciativa del Corredor Biolgico Meso

americano (cbm) merece mencionarse en este captulo

por su gran relevancia para la conservacin de la biodiver

sidad de Centroamrica y el sur de Mxico. Por medio de

diversas estrategias, el cbm ha buscado fomentar prcti

cas de desarrollo sustentable y conservacin para conse

guir la conectividad de las reas protegidas establecidas

en toda la regin, promoviendo paisajes productivos y

diversificados que tengan una mayor compatibilidad con

la biodiversidad (Corredor Biolgico Mesoamericano

2005a, b, c) (vase Fig. 5.3 del volumenIII). Si bien esta

iniciativa ha tenido muchas dificultades para ser imple

mentada en el terreno, el concepto es de la mayor impor

tancia y una estrategia de este tipo fuera de las reas pro

tegidas podra expandirse al resto de Mxico para

conseguir o reforzar la conectividad de los ecosistemas

ya protegidos o en buen estado de conservacin.

Otra manera de visualizar el mantenimiento o la res

tauracin de los ecosistemas, con la visin de lograr su

conectividad, es considerar las poblaciones faunsticas

migratorias. Tal es el caso de los humedales costeros en

el Golfo de California, los cuales son sitios cruciales de

alimentacin, anidacin y descanso para diversas aves

migratorias de Amrica del Norte (Carvajal etal. 2005).

Esta serie de humedales constituyen un corredor biolgi

co de dimensiones transfronterizas, el cual se encuentra

en alto riesgo de perderse por recibir altos impactos ne

gativos por depsito de desechos de localidades huma

nas aledaas, de granjas camaroncolas (90% del total de

granjas en el pas se encuentran en esta regin), plaguici

das y fertilizantes provenientes de campos agrcolas, y

por modificaciones significativas para el establecimiento

de marinas u hoteles en el ramo turstico.

Por otra parte, mantener la conectividad para la per

manencia de procesos ecolgicos es crtico. Un ejemplo

importante en el mbito costero-marino, es la conecti

vidad entre las lagunas costeras para la anidacin y

crianza de muchas especies marinas, y las zonas de fon

dos blandos de la plataforma continental del Golfo de

California que es lugar de permanencia de muchas espe

cies de fauna marina adulta. Por ello es de resaltar la

importancia de la estrategia elaborada por Conservation

International (Garca y Gmez 2005) y que actualmente

est instrumentando la Comisin Nacional de Pesca y

Acuacultura (Conapesca), para la reestructuracin de la

flota industrial de captura de camarn con una inversin

aproximada de 64 millones de dlares. Al instrumentar

la parte ambiental de dicha estrategia se pretende un

cambio de tecnologa pesquera que reduzca 65% de la

captura incidental, y con el establecimiento de reas de

no pesca para la flota se permitir una mejor conectivi

dad y permanencia de los procesos ecolgicos, repro

ductivos y migratorios entre los hbitats costero-marinos

antes mencionados.

En los ambientes terrestres, organizaciones civiles

como Pronatura Noreste llevan a cabo un programa de

restauracin de matorrales y pastizales en Chihuahua,

Nuevo Len y Tamaulipas en el que se utilizan diversas

tcnicas como el rodillo aerador 6 para favorecer la rege

neracin de las comunidades biticas en ranchos priva

dos que quieren contribuir a la conservacin. Con esta y

otras estrategias se promueve una ganadera mejorada

que adicionalmente contribuye a la restauracin del h

bitat para muchas especies de la flora y fauna silvestres.

En Mxico ya comienzan a utilizarse complejos algo

ritmos que estn siendo aprovechados para modelar ni

chos potenciales para las especies de inters, por ejemplo

garp 7 (Stockwell y Noble 1992), as como algoritmos de

optimizacin (p. ej. Marxan) que permiten determinar

las reas de hbitat ms viables para ser conservadas o

que resultan ms convenientes para dar conectividad

559

Villa Corzo, Chiapas

Reserva de la Biosfera

El Triunfo

Reserva de la Biosfera

Montes Azules

Reserva de la Biosfera

Lacantn

Sierra La Cojolita, Chiapas

Reserva de la Biosfera

Calakmul

Mar

Caribe

Corredor

Calakmul-Sian Kaan

Reserva de la Biosfera

Sian Kaan

Corredor

Sian Kaan-Yalahau

Reserva de la Biosfera

Yalahau

Figura 13.7 Distribucin en el sureste de Mxico de los parches con vegetacin en condicin primaria respecto a las anp.

Nota: los crculos sealan zonas de importancia para la conectividad y la proteccin de sitios de alta diversidad biolgica. Fuente: inegi (2005).

Chimalapas, Oaxaca

Reserva

de la Biosfera

La Sepultura

Reserva de la Biosfera

Selva El Ocote

Golfo

de Mxico

Los Petenes

Celestn

El Palmar

Ra Lagartos

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

Huiricuta

Altas Cumbres

Reserva El Cielo

Guadalcazar

Sierra del Abra Tanchipa

Reserva de la Biosfera

Sierra Gorda

Reserva de la Biosfera

Tehuacn-Cuicatln

Sierra de Lobos

Reserva de la Biosfera

Manantln

Figura 13.8 Distribucin en el centro de Mxico de los parches con vegetacin en condicin primaria respecto a algunas anp.

Fuente: inegi (2005).

(p.ej. ResNet; Fuller etal. 2006). El anlisis de vacos y

omisiones de conservacin coordinado por la Conabio

y la Conanp incluy el uso de este tipo de algoritmos

(Conabio etal. 2007a; captulo 16 de este volumen).

Igualmente cabe mencionar que algunos esfuerzos de

anlisis incluyen el contexto macrorregional que incide

en la zona de inters para conservar. Un ejercicio de pla

neacin innovador en este sentido es el ejemplificado por

el anlisis, en distintos escenarios, de la dinmica de las

cuencas costeras que inciden en el sistema arrecifal

mesoamericano (wri, uicn y pnuma 1992; Miller y La

nou 1995). Este caso demuestra la necesidad fundamen

tal de comenzar a vincular los procesos de planeacin del

desarrollo y conservacin enfocados a las cuencas coste

ras con las reas marinas aledaas.

13.3.2 Diseo e implementacin de estrategias

de nivel nacional, regional y estatal para la

conservacin y el uso sustentable del agua

En el IV Foro Mundial del Agua realizado en Mxico en

2005, se propuso de manera reiterada la urgente necesi

dad de disear e implementar estrategias de diversos ni

veles que conduzcan a un uso inteligente del recurso ms

indispensable: el agua. Evidentemente, de estas estrate

gias para un manejo adecuado del agua dependen en una

gran medida muchas de las acciones de conservacin de

la biodiversidad, ya que ser necesario garantizar el su

ministro de agua para las comunidades de plantas y ani

males, y para los ecosistemas en general.

El crecimiento demogrfico y econmico ha provoca

do una demanda del agua que se est extrayendo de ma

nera anrquica y en gigantescos volmenes; esto est

561

562

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

poniendo en riesgo a muchos ecosistemas protegidos

(p.ej. rea de Proteccin de Flora y Fauna Silvestres Va

lle de Cuatrocinegas) y no protegidos, pese a que el agua

es claramente un servicio ambiental fundamentalmente

aportado por otros ecosistemas (Echavarra 1999; Perrot

y Davis 2001).

En Mxico se han comenzado a desarrollar los sistemas

de pago por servicios ambientales hidrolgicos (vase el

captulo 4 de este volumen), pero son menores los esfuer

zos dirigidos a garantizar el suministro para la biodiversi

dad y los ecosistemas como dependientes directos del agua

y en general quedan en ltimo lugar de prioridad. Para los

ecosistemas que no captan el recurso en las cuencas altas,

la disminucin del agua disponible se est convirtiendo en

una fuente de presin crtica que pone en riesgo su nivel

de resiliencia (Richter etal. 2003). Esta presin tiene un

efecto sinrgico y no solo aditivo en los impactos adversos

del cambio climtico global, la deforestacin y la contami

nacin. Recientemente, el Instituto Nacional de Ecologa

ha comenzado a evaluar los niveles de alteracin de los

caudales ecolgicos (e-flows) en todas las cuencas del te

rritorio nacional y esto podra ser el primer paso para ga

rantizar el flujo de agua en cantidad y calidad adecuadas

para el mantenimiento de los ecosistemas.

Por todo lo anterior resulta inaplazable que en los pro

gramas de manejo y conservacin de las reas prioritarias

para la biodiversidad se incluya un componente orientado

a conservar las cuencas y las fuentes de agua de que de

penden y que pueden localizarse en sitios distantes. Las

estrategias de conservacin debern considerar el uso de

Tutuaca

Campo Verde

Papigochic

Maderas

del Carmen

Can

de Santa Elena

Reserva de la Biosfera

Mapim

Cuatrocinegas

Cerro Picachos

Cumbres

de Monterrey

Laguna

Madre

Golfo

de California

El Cielo

Sierra

de Jimulco

Figura 13.9 Distribucin en el noreste de Mxico de los parches con vegetacin en condicin primaria respecto a algunas anp.

Fuente: inegi (2005).

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

las diversas herramientas legales disponibles para la con

servacin del agua (Ortiz y Gutirrez 2004), as como los

distintos mecanismos innovadores que se han desarrolla

do (Emerton y Bos 2004; Rosa etal. 2004).

13.3.3 Planeacin estratgica en el contexto

del cambio climtico global

Mxico cuenta ya con una estrategia formal para enfren

tar el cambio climtico global (Comisin Intersecretarial

de Cambio Climtico 2000, 2007), si bien su completa

implementacin ser probablemente un proceso largo y

costoso.

Es fundamental sealar que considerando los impac

tos que se esperan del cambio climtico global, aun en los

escenarios ms conservadores, resulta inaplazable im

pulsar actividades enfocadas a conservar y restaurar co

rredores riparios y microcorredores que por un lado

promuevan la conectividad entre las reas naturales pro

tegidas y por otro constituyan una alternativa para los

Reserva de la Biosfera

El Pinacate y Gran Desierto de Altar

Reserva de la Biosfera

Alto Golfo de California

y Delta del Ro Colorado

Sierra

de San Pedro Mrtir

Sierra de los Ajos Bavispe

Reserva de la Biosfera

Isla Guadalupe

Valle de los Cirios

Golfo

de California

Reserva de la Biosfera

El Vizcano

Parque Nacional

Baha de Loreto

Sierra

de los lamos

Sierra

de La Laguna

Figura 13.10 Distribucin en el noroeste de Mxico de los parches con vegetacin en condicin primaria respecto a algunas anp.

Fuente: inegi (2005).

563

564

Capital natural de Mxico Vol. II : Estado de conservacin y tendencias de cambio

ajustes en la distribucin de especies a los cambios en las

condiciones de hbitat. Este tipo de estrategias fuera de

las reas protegidas contribuirn a comprar tiempo

para que una parte de la biodiversidad de Mxico tenga

ms posibilidades de mantenerse a mediano y largo pla

zos (Dudley 2003; Hansen etal. 2003).

El cambio climtico global (ccg) es un fenmeno in

evitable que est afectando la biodiversidad en nuestro

planeta. Se ha comprobado cientficamente que los efec

tos del ccg tendrn un impacto aun cuando se detuviera

en este momento la emisin de gases de invernadero. El

ccg implica una serie de eventos que modificarn, en

mayor o menor grado, las condiciones ambientales a lo

largo del territorio nacional. Estos cambios an no han

podido ser precisados en su magnitud debido a que se

comienza a entender que el mismo sobrecalentamiento

del planeta y sus repercusiones estn detonando una se

rie de procesos que a su vez retroalimentan el propio

ccg. Los efectos del ccg sobre los procesos geofsicos y

ecolgicos afectan a su vez la capacidad de los ecosis

temas para mitigar el cambio e incluso para capturar

carbono. Por ejemplo, un estudio revel que las altas

concentraciones de CO 2 estn conduciendo a una dismi

nucin en la captura de carbono en los suelos forestales

y en las races de rboles (Heath etal. 2005).

La superficie de los hielos del rtico que se han derre

tido entre 1979 y 2003 es mayor a una superficie equiva

lente a la de los estados de Texas, California y Maryland

juntos (tnc 2004). El derretimiento de los polos y los

glaciares podran significar un incremento de hasta

80cm en el nivel medio del mar en los prximos 100 aos

(Wigley 2005). La modificacin de las actuales lneas de

costa es ya un hecho y las costas mexicanas tambin se

rn afectadas por este incremento en el nivel del mar

(Ellison 1993; Church etal. 2001; Twilley etal. 2001; Fish

etal. 2005; Mario 2006; Mazria y Kershner 2007).

Las sequas inusuales favorecidas por el ccg promue

ven incendios catastrficos en ecosistemas no adaptados

al fuego (vase el captulo 3). Los incendios en selvas h

medas pueden manifestarse aos despus; incluso los

incendios de sotobosque pueden ser letales. A su vez es

tos incendios causan emisiones de grandes volmenes de

carbono a la atmsfera, por lo que se establece otro cr

culo vicioso. En lo que al fuego se refiere, este es un factor

elemental de diversos ecosistemas de Mxico como los

bosques de pino y los pastizales, pero que est afectando

severamente a los ecosistemas no adaptados como son

los distintos ecosistemas tropicales. Este factor tambin

est afectando de forma grave la biodiversidad que se

pretende conservar en las reas protegidas, en las que en

algunas ocasiones la ocurrencia de incendios es signifi

cativamente mayor que en el exterior (Romn-Cuesta y

Martnez 2006).

A fines del siglo xx, la temperatura superficial prome

dio mundial aument en cerca de 0.8C. Este incremen

to se dio a una tasa mayor que la ocurrida en cualquier

periodo durante los ltimos 1000 aos. La actual tempe

ratura media anual global es 0.6 C mayor que las del pe

riodo de 1951 a 1980, y el ao 2005 ha sido el ms calien

te en todo el siglo (nasa 2005).

Entre 1957 y 2004, el cinturn de conveccin del Oca

no Atlntico, que lleva calor a Europa, ha reducido su

flujo en 30%. Esto provocar inviernos mucho ms seve

ros en Europa y tambin afectar la dinmica de las llu

vias en Mesoamrica, incluyendo a Mxico (Bryden etal.

2005). El ccg ha provocado un incremento significativo

en la intensidad de los huracanes (Emanuel 2005), y por

primera vez en la historia ocurri en 2004 el primer hu

racn en el Atlntico sur (Pezza y Simmonds 2005).

En sntesis, el ccg est alterando los ciclos y regme

nes hidrolgicos provocando sequas extremas inusuales

e inundaciones anmalas; esto afecta los procesos ecol

gicos esenciales y todas las actividades humanas, inclu

yendo la produccin de alimentos y la provisin de agua

para consumo humano (Levin y Pershing 2006).

Si bien las especies y los ecosistemas tienen cierta ca

pacidad para ajustarse o adaptarse a un medio cambiante

(resiliencia), el ccg est sucediendo en menos tiempo

del que naturalmente requieren las especies y los ecosis

temas para adaptarse a las nuevas condiciones. Distintos

estudios indican que algunas especies ya han comenzado

a migrar fuera de sus sitios histricos a lugares con cli

mas ms fros (McClean et al. 2005; Perry et al. 2005;

Wilson etal. 2005). Conforme algunas especies han falla

do en adaptarse a las nuevas condiciones de hbitat, di

versas cadenas trficas se han alterado dramticamente

(Forcada etal. 2005).

Diversos trabajos han identificado muchos de los im

pactos que el ccg est teniendo sobre los ecosistemas, los

servicios ecosistmicos y la biodiversidad (Hansen etal.

2003). Entre otros, es posible enlistar a los siguientes:

Simplificacin de comunidades naturales y ecosiste

mas: unas especies toleran los cambios ms que otras.

Incremento de plagas y enfermedades (p. ej. hongos en

anfibios); la inestabilidad climtica favorece la intro

duccin y expansin de especies invasoras (p. ej. in

sectos descortezadores).

13 Planificacin y desarrollo de estrategias para la conservacin de la biodiversidad

Alteracin de los regmenes naturales de fuego (incre

mentos en frecuencia, intensidad y ocurrencia).

Disminucin de los niveles de humedad en algunos

bosques.

Algunos grupos biolgicos han sido especialmente

vulnerables a los efectos del ccg, que ha provocado, por

ejemplo, la acelerada disminucin de los arrecifes de co

ral por el llamado emblanquecimiento (bleaching). En

1998 ocurrieron las temperaturas marinas ms altas ja

ms registradas y se estima que pudieron haber elimina

do 10% de los corales (Burke y Sugg 2006). Los anfibios

neotropicales es otro de los grupos ms severamente

afectados por el ccg. De las 50 especies de ranas en el

bosque de niebla de Monteverde en Costa Rica, 20 han

desaparecido a partir de 1987, coincidiendo con sequas

inusuales e incrementos de temperatura causados por

ascenso en las temperaturas en el mar. En buena medida

esto se ha debido a que estas condiciones han favoreci

do brotes del hongo Batrachochytrium dendrobatidis,

que han sido fatales para 60% de 110 especies de las ra

nas arlequn, Atelopus spp. (Pounds y Puschendorf

2004; Blaustein y Dobson 2006). Aunque no hay datos

disponibles para nuestro pas sin duda algunos taxa ya

estn siendo afectados por el ccg. Dentro de los ecosis

temas con mayor vulnerabilidad en el corto plazo a los

efectos del ccg en nuestro pas sin duda estn los bos

ques mesfilos de montaa, los manglares y humedales

costeros, los arrecifes de coral y las playas de anidacin

de tortugas marinas.

Adems de a los impactos sobre los ecosistemas y las

especies, se esperan severos cambios en los servicios que

aportan los ecosistemas a las comunidades humanas, in

cluyendo la produccin de alimentos, la captacin y re

tencin de agua y la productividad de los suelos. Esto

provocar an ms presin sobre las reas conservadas,

estn o no oficialmente protegidas.

Las estrategias generales que se han implementado

como respuesta al ccg se han encaminado a las siguien

tes dos corrientes:

I] Disminucin de los niveles de gases de invernadero.