Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Hernández Sánchez Yafte - Ensayo 1 (La Representación Social de Latinoamérica Plasmada en Autores Hispanohablantes Del Siglo XX)

Hernández Sánchez Yafte - Ensayo 1 (La Representación Social de Latinoamérica Plasmada en Autores Hispanohablantes Del Siglo XX)

Cargado por

Byron EnoTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Hernández Sánchez Yafte - Ensayo 1 (La Representación Social de Latinoamérica Plasmada en Autores Hispanohablantes Del Siglo XX)

Hernández Sánchez Yafte - Ensayo 1 (La Representación Social de Latinoamérica Plasmada en Autores Hispanohablantes Del Siglo XX)

Cargado por

Byron EnoCopyright:

Formatos disponibles

Hernndez Snchez Yafte

El asunto que se abordar en este ensayo ser, por principio, la representacin social

de Latinoamrica plasmada en la literatura de autores hispanohablantes del siglo XX; o,

en otras palabras, lo que tales autores captaban en su obra literaria de esa realidad y la

motivacin por la cual lo hacan. Ello, sin embargo, significa tener que abordar, siquiera

de manera generalizada, cul era el entorno en el cual esos autores intervenan y

llevaban a realizar su vida cotidiana y literaria, ya que la contextualizacin es, pues,

necesaria para comprender gran parte de su vida y obra. De esta manera, la primera

relacin que encuentro en esta temtica es la de reciprocidad autor-sociedad, la cual,

cabe resaltar, no se limita a la crtica, sino que conlleva toda una serie de

movilizaciones polticas y culturales de intelectuales (a veces agrupados a veces no),

ms all de la creatividad, siendo esto una clara ejemplificacin del compromiso social

que tenan con sus pases de origen y sus vecinos latinos. Y, si de hablar de fenmenos

se trata, hay claros ejemplos: la transformacin de una manera de pensar entera que se

esforzaba por acabar con el padecimiento de Latinoamrica: dictaduras militares,

arrestos y exilios injustificados, desigualdad, matanzas e incluso la modernizacin de

las ciudades en pases en vas de desarrollo; la dependencia econmica, las

ocupaciones militares de parte de gobiernos extranjeros, el podero de Estados Unidos

sobre todo el continente Americano, la bsqueda de una identidad a partir de un

lenguaje comn, etctera En pocas palabras, el mundo que rodeaba a todos los

escritores de aquella poca tumultuosa era material de anlisis y creacin para sus

textos; una constante retroalimentacin del autor con sus experiencias reflejadas en la

produccin de conocimiento, con lo que quiero decir que estos narradores sufran esa

realidad que he mencionado, ese imaginario colectivo, y lo codificaban en un imaginario

subjetivo, su literatura. Claramente existe una relacin en todo ello. Su obra est repleta

de la transformacin multiforme dentro de Latinoamrica.

Sin embargo, ahondar en el activismo poltico-intelectual y toda la historia del siglo

pasado desviara en varios grados el objeto de este trabajo. As pues, me limito a un

pequeo (mas no por ello nimio ni menos importante) mbito de tal tendencia (a pesar

de estar incluido en un fenmeno tan grande como lo fue el llamado boom

latinoamericano y an de algunos aos antes con precursores de suma importancia

como lo fueron Juan Rulfo o Jorge Luis Borges), el cual ya he mencionado: la

representacin social en la literatura.

Para concluir esta primera parte, tambin me parece importante esclarecer a qu

autores me refiero, pues esto es como andar a oscuras si no se les menciona, aunque,

advierto, los que menciono a continuacin no son todos pero s, de alguna manera, los

ms representativos: como precursores, adems de Rulfo y Borges, estn Alejo

Carpentier, cubano; Juan Jos Arreola, mexicano; Ernesto Sbato, argentino, y Miguel

ngel Asturias, guatemalteco; como delegados del movimiento: Julio Cortzar,

argentino; Gabriel Garca Mrquez, colombiano; Carlos Fuentes, mexicano; Mario

Vargas Llosa, peruano, y Jos Lezama Lima, cubano.

Ahora, al hablar de la forma en que se desarrollar la problematizacin de este

cometido habr que delimitar aclarar ciertas cuestiones.

Primeramente, no se trata de un trabajo monogrfico acorde al tema, aunque puedan

ser tiles algunos recursos que implica tal planteamiento, por ejemplo para abordar la

sucesin histrica que se trata aqu a manera de recuento con el fin de proporcionar un

contexto necesario. As pues, entro en el planteamiento del problema, la formulacin de

preguntas (ya que en un tema no se entra en tal cuestin (Sez, 2010) pero con una

aclaracin de suma importancia: ser una problematizacin careciente del uso explcito

del lenguaje de variables y, por tanto, de toda relacin entre ellas. En palabras de

Ragin: Es cierto que el lenguaje de las variables y de las relaciones entre variables

aparece aqu y all en el discurso de la mayora de la investigacin social. Sin embargo,

existen muchos investigadores que no utilizan este lenguaje Este examen se

concentrara en el desarrollo de los acontecimientos: quin hizo qu y cundo, por qu

y cmo. (Ragin, 2007). Y lo que dice Ragin no podra ser ms adecuado al propsito

de este trabajo, pues es justo lo que plantean las preguntas dadas: qu captaban los

autores de la realidad latinoamericana?, por qu lo hacan, cul era su motivacin? Lo

que remarca que este es predominantemente un estudio histrico, basado en una

investigacin documental, en donde importan ciertamente el significado de lo que los

sujetos hacen en un espacio y un tiempo especficos encontrados especialmente en

libros, tesis y artculos de revistas (Sez, 2010).

En lo referente al marco terico, ste ha sido planteado preponderantemente gracias a

las lecturas de la clase, no de otras. Y dada la naturaleza de la problemtica tratada

aqu, hay una variada serie de conceptos centrales en los que gira la temtica.

Recurro entonces a un listado de palabras clavo con los manejarme por los diferentes

aspectos del tema y la problemtica de la investigacin (Ltourneau, 2009, p. 37), los

cules son:

Nueva narrativa latinoamericana

Boom

Renovacin del lenguaje artstico

Revolucin del lenguaje

Cultura poltica

Compromiso social

Relacin literatura-sociedad

Activismo poltico e intelectual

Afiliacin socialista revolucionaria

Nuevo pblico lector

Identidad latinoamericana

Contexto

histrico

latinoamericano del siglo XX

Con lo que conformo lo ms representativo e importante de las distintas fuentes

que he encontrado, distinguiendo, en cierta manera, un orden temtico tentativo

que delimitar el marco terico.

La documentacin que hall para este trabajo no trata especficamente de la

trama a tratar. En distintos grados tiene que ver con lo que aqu compete, pero

son temas perifricos que han sido ordenados para mantener una lnea temtica

que no desafine en gran medida con el objeto de estudio. Cada uno de ellos ha

proporcionado una parte esencial en un mbito especfico que otros de los

documentos no abarcaban. De esta manera, la bsqueda dentro de una zona

delimitada pero versada con distintos enfoques result en la complementariedad

de la informacin.

A diferencia de lo que crea en un principio de la investigacin, al realizar la

bsqueda de fuentes documentales, pude notar que no se trataba de un

fenmeno meramente literario o artstico, sino que conllevaba muchos otros

planteamientos que, claro, no haba previsto. As, por ejemplo, han sido de

utilidad para encontrar caminos que yo no estaba tomando en cuenta: no

conoca que el boom era parte de un discurso renovador, relativamente socialista

y hasta revolucionario; las implicaciones polticas e ideolgicas que tuvo en

nuestro subcontinente; los efectos que ejerci a futuro mercantil y creativamente;

en fin, variedad de asuntos apegados a la temtica elegida.

A manera de ilustrar levemente lo ya mencionado, principio por mostrar algunos

de los fundamentos que he encontrado durante la bsqueda. Todos ellos justo lo

que buscamos y se han mencionado previamente ya en el marco terico:

intereses intelectuales y fenmenos sociales, culturales y polticos. Como

muestra, la clara relacin literatura-sociedad.

El campo artstico-intelectual, con sus especificidades, con sus contradicciones

y dinmicas propias, no est sin embargo exento de un entorno social

determinado. La obra artstica se ve influida por los acontecimientos histricos

en los que se desarrolla Por eso, una obra artstica no puede ser analizada

slo mediante el contexto en el que naci, pero tampoco puede explicarse

exclusivamente a travs de s misma, ignorando los eventos poltico- sociales

en los que surgi (Arreola Jimnez, 2013, p.58).

Adems de otras preocupaciones, como la de una nueva narrativa con un

compromiso social, pero, sobre todo, con la bsqueda de identidad.

Cortzar responde persuasivamente a la argumentacin de que el boom fue

un producto de las empresas editoriales, destacando otras variables

socioculturales como la aparicin de un nuevo pblico lector y de su bsqueda

de identidad La atencin ansiosa de este pblico por la nueva produccin

literaria se enfocaba entonces, en el reclamo por una narrativa que

trascendiera los arcaicos esquemas sociales y realistas en una suerte de

comunin espiritual, sensible e igualmente intelectual; abierta y libre,

filosficamente idealista y a un tiempo social, investigadora de otros mundos u

otras realidades y a la vez muy instalada en la experiencia concreta, urbana y

moderna encontrando esta anhelosa bsqueda de la identidad que se

trazaba fuera de los esquemas interpretativos heredados (Guerra Gonzlez,

2009,p.14).

Incluyendo algunas otras responsabilidades como la cultura popular.

Despus del quiebre de la literatura realista con nfasis social como

adecuacin entre lo narrado y la realidad, es posible que las literaturas en

Amrica Latina se hayan preocupado seriamente por incorporar a sus

narrativas y poticas elementos de interpretacin que finalmente enriquecieron

el cruce de sensibilidades y gneros. No es difcil encontrar en obras

tempranas de autores canonizados, como La hojarasca o Crnica de una

muerte anunciada de Garca Mrquez una fuerte presencia de la cultura

popular latinoamericana transformando radicalmente la presencia y

significacin de estratos de cultura popular como el melodrama (Ogarrio

Badillo, 2003, p.76-77).

Y tendencias generales.

De hecho, muchos de los autores centran su atencin con la sociedad urbana,

destacando la problemtica existencial de la identidad individual o colectivauniversal. Otros autores van a centrarse en la naturaleza y la realidad

latinoamericana, percibida en toda su dimensin extratemporal y extraespacial,

subrayando lo que ellas tienen de mito, de magia y de carcter universal (Pons,

2000, p.145).

En suma, hablar sobre lo que plasmaban los autores latinoamericanos del siglo

XX en sus escritos y sus motivos, es hablar de la historia no slo del lugar, sino

tambin de la vida de los propios autores, la evolucin convicciones, su posicin frente

a distintos eventos sucedidos en sus pases y en el continente, si eran activos o no

polticamente, cmo lo hacan y con quines otros intelectuales lo hacan y dems.

Para finalizar, creo que tambin es importante aclarar la manera en que

escriban, las caractersticas generales de una de las inclinaciones de estilo y narrativa

ms significativas de la poca: el realismo mgico, en el que tampoco se tiene que

ocupar demasiado tiempo, pero que permite definir gran parte de la actitud que posea

aquella corriente del siglo XX.

El Realismo Mgico es la respuesta latinoamericana a la literatura de

mediados del siglo XX se desarroll en las dcadas del 60 y 70, producto

de las discrepancias entre dos visiones que convivan en Hispanoamrica en

ese momento: la cultura de la tecnologa y la cultura de la supersticin.

Adems, surgi como modo de reaccionar mediante la palabra a los regmenes

dictatoriales de la poca Se define como la preocupacin estilstica y el

inters de mostrar lo irreal o extrao como algo cotidiano y comn Pretende

dar verosimilitud interna a lo fantstico e irreal, a diferencia de la actitud nihilista

asumida originalmente por las vanguardias como el surrealismo (Garca

Mrquez. La narrativa contempornea y el realismo mgico, s.f.)

Bibliografa

Arreola Jimnez, J.D. (2013). El poder de la literatura contra la literatura del

poder en Amrica Latina. El debate entre Julio Cortzar y Mario Vargas Llosa.

Tesis. Mxico, D.F.: Universidad Nacional Autnoma de Mxico.

<http://132.248.9.195/ptd2013/marzo/099140597/099140597.pdf> [consulta: 7 de

septiembre de 2016]

De la Guerra Castellanos, F. E. (1995). Julio Cortzar: Literatura y revolucin en

Amrica latina. Tesis. Mxico, D.F.: Universidad Nacional Autnoma de Mxico.

<http://132.248.9.195/ppt1997/0229184/0229184.pdf>

[Consulta:

7

de

septiembre de 2016]

Guerra Gonzlez, J. T. (2009). Hacia un nuevo fenmeno de masificacin en la

narrativa latinoamericana: produccin, circulacin y consumo. Tesis. Mxico D.F.:

Universidad

Nacional

Autnoma

de

Mxico,

<http://132.248.9.195/ptd2009/marzo/0641712/0641712_A1.pdf> [Consulta: 7 de

septiembre de 2016]

IES La Aldea de San Nicols Departamento de Lengua C. y Literatura. Garca

Mrquez.

La

narrativa

contempornea

y

el

realismo

mgico.

<http://www.ieslaaldea.com/documentos/doculengua/narrativa.pdf> [Consulta: 10

de septiembre de 2016]

Ltorneau, J. (2009). La caja de herramientas del joven investigador. Gua de

iniciacin al trabajo intelectual. Medelln: La Carreta Editores.

Ogarrio Badillo, G. E. (2003). No habr final feliz. Poder y melodrama en Amrica

Latina. Tesis. Mxico, D.F.: Universidad Nacional Autnoma de Mxico.

<http://132.248.9.195/ppt2002/0324244/0324244.pdf> [Consulta: 7 de

septiembre de 2016]

Pons, M. C. (2000). La novela histrica de fin del siglo XX: de inflexin literaria y

gesto histrico a retrica de consumo en Perfiles latinoamericanos. Nm. 15, p.

145.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11501507> [Consulta: 10 de Septiembre

de 2016]

Ragin, C. (2007). La construccin de la investigacin social. Introduccin a los

mtodos y su diversidad. Bogot: Siglo del Hombre Editores.

Sez A., H. E. (2010) Cmo investigar y escribir en Ciencias Sociales. Mxico

D.F.: UAM- Xochimilco.

Sosa, E. (s.f.). La otredad: una visin del pensamiento latinoamericano

contemporneo en Letras, Vol 51, Nm. 80, p. 356-357.

<http://www.scielo.org.ve/pdf/l/v51n80/art12.pdf> [Consulta: 8 de septiembre de

2016]

Waldman, G. (2015). Apuntes para una cartografa (parcial) de la literatura

latinoamericana a lo largo de los ltimos cincuenta aos. Del Boom a la nueva

narrativa en Revista Mexicana de Ciencias Polticas y Sociales. Nm. 226, p.

358-360.

<http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v61n226/0185-1918-rmcps-61-22600355.pdf> {Consulta: 9 de septiembre de 2016]

También podría gustarte

- Ensayo La Educacion Basica ActualDocumento4 páginasEnsayo La Educacion Basica ActualPaco GL Garcia50% (2)

- Alfredo StroessnerDocumento2 páginasAlfredo StroessnerByron EnoAún no hay calificaciones

- Oda A La MelancolíaDocumento3 páginasOda A La MelancolíaByron EnoAún no hay calificaciones

- INDICEDocumento17 páginasINDICEByron EnoAún no hay calificaciones

- Lista FuentesDocumento5 páginasLista FuentesByron EnoAún no hay calificaciones

- Apuntes Sobre Justicia Penal Adolescentes (Adaptado) - YBuaizDocumento19 páginasApuntes Sobre Justicia Penal Adolescentes (Adaptado) - YBuaizYosy PombozaAún no hay calificaciones

- Cultivo de RotíferosDocumento13 páginasCultivo de RotíferosOlga VasquezAún no hay calificaciones

- MATERIAL - Expe. 9 Quinto. Act. 6-1Documento2 páginasMATERIAL - Expe. 9 Quinto. Act. 6-1Scarllet DcAún no hay calificaciones

- Alcoholismo DiapositivasDocumento53 páginasAlcoholismo DiapositivasRocio Lalón50% (2)

- Informe PsicopedagógicoDocumento8 páginasInforme PsicopedagógicoAndrea Del Pilar Bustamante BarrientosAún no hay calificaciones

- Publico - MANUAL REGISTRO SIEPP - Módulo 10 y 2 Seguimiento Nominal MensualDocumento17 páginasPublico - MANUAL REGISTRO SIEPP - Módulo 10 y 2 Seguimiento Nominal MensualDiego GuamanAún no hay calificaciones

- Examen-UdeA-2023-2-J1 - Respuestas - PDF - Publicidad - DesiertoDocumento18 páginasExamen-UdeA-2023-2-J1 - Respuestas - PDF - Publicidad - Desiertojleon666davidxvAún no hay calificaciones

- Seis SigmaDocumento6 páginasSeis SigmaEmiliano LópezAún no hay calificaciones

- Fundamentos de Ingenieria AmbientalDocumento22 páginasFundamentos de Ingenieria AmbientalAllãn ÇordovãAún no hay calificaciones

- Proyecto - CEDDocumento5 páginasProyecto - CEDEsli ReyesAún no hay calificaciones

- Guia de P L TextilDocumento107 páginasGuia de P L TextilGustavo MuratoreAún no hay calificaciones

- Cuestionario FisicaDocumento3 páginasCuestionario Fisicaestephany BolañosAún no hay calificaciones

- Maqueta MatemáticaDocumento4 páginasMaqueta MatemáticaVEGA Y ASOCIADOSAún no hay calificaciones

- Duplicado de ModelosDocumento4 páginasDuplicado de Modelosluciana100% (1)

- 1 Relaciones y Funciones PDFDocumento24 páginas1 Relaciones y Funciones PDFkokoAún no hay calificaciones

- Diap 4Documento129 páginasDiap 4ADRIAN FERNANDO AREVALO PEREZAún no hay calificaciones

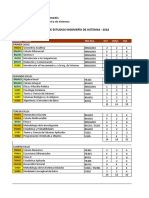

- PLAN ESTUDIOS INGENIERIA SISTEMAS 2018 v01 - VERSION - 01 Pages 1 4Documento4 páginasPLAN ESTUDIOS INGENIERIA SISTEMAS 2018 v01 - VERSION - 01 Pages 1 4Marco Antonio Vela RodriguezAún no hay calificaciones

- Practica Rocas IgneasDocumento3 páginasPractica Rocas IgneasJorge De La CruzAún no hay calificaciones

- Memoria Dialogo Apg-GobDocumento9 páginasMemoria Dialogo Apg-GobYaguarogui YaguaAún no hay calificaciones

- Planeamiento y Control de Operaciones S06-1: MPS: Mg. Mario Acevedo PandoDocumento12 páginasPlaneamiento y Control de Operaciones S06-1: MPS: Mg. Mario Acevedo PandoJorge Luis Barrios De La CruzAún no hay calificaciones

- Bases Anatómico-Funcionales para El Aprendizaje MotorDocumento17 páginasBases Anatómico-Funcionales para El Aprendizaje MotorPrisila CidAún no hay calificaciones

- Mercadotecnia 1.1 - 1.5Documento17 páginasMercadotecnia 1.1 - 1.5Bryan ShavershianAún no hay calificaciones

- Estabilidad Del AgujeroDocumento32 páginasEstabilidad Del AgujeroBeatriz Velásquez LeónAún no hay calificaciones

- Definiciones de Mercadotecnia (Diversos Autores)Documento1 páginaDefiniciones de Mercadotecnia (Diversos Autores)Victor Alfonso Cruz HernandezAún no hay calificaciones

- LatónDocumento4 páginasLatónPeter PadAún no hay calificaciones

- Costeo Var y Costeo Por Abs - DemonteDocumento14 páginasCosteo Var y Costeo Por Abs - DemonteDamian RuizAún no hay calificaciones

- Práctica Calificada N°02-Reglamento-001-MINCETUR-Analisis PDFDocumento19 páginasPráctica Calificada N°02-Reglamento-001-MINCETUR-Analisis PDFAnaLucia25Aún no hay calificaciones

- Práctica 2 Estandarización Ácido BaseDocumento22 páginasPráctica 2 Estandarización Ácido BaseAngieAún no hay calificaciones

- Optimización Del Talud Aguas Abajo de La Sobreelevación Del Depósito de Relaves UntucaDocumento15 páginasOptimización Del Talud Aguas Abajo de La Sobreelevación Del Depósito de Relaves UntucaElthon Jair MaqueraAún no hay calificaciones