Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Cuadernos Interculturales #17

Cuadernos Interculturales #17

Cargado por

Ana PadawerDescripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Cuadernos Interculturales #17

Cuadernos Interculturales #17

Cargado por

Ana PadawerCopyright:

Formatos disponibles

CUADERNOS INTERCULTURALES

ISSN 0718-0586 Ao 9, N17, Segundo Semestre, 2011

Cuadernos Interculturales est indexado en: Red ALyC (Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina y El Caribe, Espaa y Portugal); Latindex-Catlogo (Sistema Regional de Informacin en Lnea para Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal); CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, UNAM); HAPI (Hispanic American Periodicals Index, UCLA); Dialnet (Universidad de La Rioja, Espaa); y DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund University)

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011

Cuadernos Interculturales Ao 9, N17, Segundo Semestre 2011 Valparaso - Chile ISSN 0718-0586 Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP) Instituto de Historia y Ciencias Sociales Facultad de Humanidades Universidad de Valparaso - Chile Editor: Luis Castro Castro Co-Editor: Carolina Figueroa Cerna Co-Editor invitado: Bastien Seplveda Consejo Editorial: Dr. Walter Delrio Instituto de Ciencias Antropolgicas, Universidad de Buenos Aires Mg. Miguel ngel Franco Viceministro, Ministerio de Educacin, Guatemala Dr. Sergio Gonzlez Miranda Universidad Arturo Prat, Iquique - Chile Dr. Fidel Tubino Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima - Per Dr. Luis Millones Santa Gadea Profesor Emrito Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga, Per Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos, Lima - Per Dr. Flix Etxeberra Universidad del Pas Vasco, Espaa Jos Miguel Ramrez Aliaga Centro de Estudios Rapa Nui, Universidad de Valparaso, Chile Dr. Guillermo Williamsom Castro Universidad de La Frontera, Temuco - Chile Dr. Pedro Urea Rib Universit des Antilles et de la Guyane, Guyana Francesa Universidad Autnoma de Santo Domingo, Repblica Dominicana Dr. Enric Ramiro Universidad Jaume I, Castelln - Espaa Dr. Gunther Dietz Universidad Veracruzana, Mxico Dr. Ricardo Salas Astran Universidad Catlica de Temuco, Chile Ph.D. Juan Carlos Godenzzi Universit de Montral, Canad Ph.D. Joachim Schroeder Johann Wolfgang Goeth Universitt Frankfurt am Main, Alemania Dra. Gabriela Novaro Universidad de Buenos Aires - CONICET, Argentina Dr. lvaro Bello Universidad Catlica de Temuco, Chile Ph.D. Mara-Ins Arratia Mc Master University, Ontario-Canad Dr. Daniel Mato Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina Consultas, canjes y subscripciones: Revista Cuadernos Interculturales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaso. Calle Serrano 546, Valparaso, Chile. Telfono 56-32-2995622. Correo electrnico: cuadernos.interculturales@yahoo.es Diseo y Diagramacin: Gonzalo Cataln, Direccin de Extensin, Universidad de Valparaso

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011

Cuadernos Interculturales is a review published -from the year 2003- by the Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP), attached to the Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaso, Chile. It is published biannually and it intends to disclose and debate intercultural and multicultural subjects, preferably focused on the Latin American, and Caribbean reality. Cuadernos Interculturales is indexed in: Red ALyC (Network of Scientific Reviews of Latin America and the Caribbean, Spain and Portugal); Latindex-Catalog (Regional System of Information on line for Scientific Magazines of Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal); CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, UNAM); HAPI (Hispanic American Periodicals Index, UCLA); Dialnet (Universidad de La Rioja, Espaa); and DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund University).

Ao 9, N17, Segundo Semestre, 2011

Cuadernos Interculturales ISSN 0718-0586

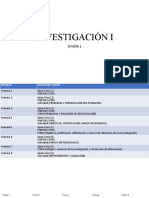

Indice

Presentacin

Luis Castro C.

11

Homenaje

Roberto Morales A Teresa Durn Marcelo Berho Teresa Durn Prez (1942 -2011). Una seleccin bibliogrfica

15

17

Seccin Monogrfica

Bastien Seplveda Intelectualidad indgena y colonialidad del saber en Amrica Latina Indigenous intellectuality and the coloniality of knowledge in Latin America Blanca Fernndez Pues los indgenas hablaron por s solos sus propios discursos y por medio de sus propios intelectuales: Primeras aproximaciones a los intelectuales indgenas en el Ecuador contemporneo So the indigenous people spoke by themselves their own speeches and by the agency of their own intellectuals: First approach to the indigenous intellectuals in the contemporary Ecuador 27

33

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011

Fabien Le Bonniec Mitos y realidades acerca de la figura de la intelectualidad mapuche en la edad del multiculturalismo neoliberal chileno Myths and Facts about the figure of mapuche intellectuals in the age of the Chilean neoliberal multiculturalism Sergio Caniuqueo Reflexiones sobre el uso de la cultura como matriz cultural en el caso Mapuche. Algunas notas introductorias de principios del siglo XX Reflections about the use of culture as cultural matrix in the Mapuche case. Some introductory notes on the beginning of the twentieth century Roberto Choque Los contenidos ideolgicos y polticos del liderazgo aymara en Bolivia (1900-1945) Ideological and political contents of aymara leadership in Bolivia (19001945) Felipe Rivera, Bastien Seplveda Hacia la descolonizacin del conocimiento en Amrica Latina: reflexiones a partir del caso mapuche en Chile Toward knowledge decolonization in Latin America: reflections about the mapuche case in Chile Teresa Durn, Desiderio Catriquir, Marcelo Berho Diversidad cultural e interculturalidad en una universidad del centro sur de Chile: validando una categora analtica Cultural diversity and cross-cultural research in a southern university of Chile: making valid an analytic category

53

73

99

113

135

Artculos

Roco Aguiar Sierra, Leny Pinzn Lizrraga Anlisis de las dificultades en el acceso y desarrollo en el campo laboral en mujeres de la zona rural de Yucatn, Mxico Analysis of the difficulties in access and development in the field of labor for women in the rural area in Yucatan, Mexico Alexandra Ainz Galende La percepcin de las mujeres veladas sobre su insercin en el mercado laboral espaol: un estudio longitudinal The perception of the women with veil on his insertion on the labor Spanish market: a longitudinal study 161

187

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011

Juan Carlos Mijangos Noh, Cristina Soberanis Cardea, Jos Arturo Negrn Lpez Idioma maya y currculo intercultural para estudiantes de primaria en Yucatn-Mxico Maya language and intercultural curriculum for elementaty school students in Yucatan- Mexico Augusto Oliveira Revisitando a missa da terra sem males Revisitando la misa de la tierra sin males Revisiting the mass of land without evil Ana Padawer Nosotros le decimos yeruchi pyta: conocimiento del monte y prcticas sociales de dos generaciones mby (San Ignacio, Misiones-Argentina) We call it yeruchi pyta: forests knowledge and social practices of two mbys generations (San Ignacio, Misiones-Argentina) Saul Santos, Karina Verdn Amaro Intercultural communication issues during medical consultation: the case of Huichol people in Mexico Comunicacin intercultural durante la consulta mdica: el caso de los huicholes en Mxico

199

215

237

257

Reseas

Enrique Antileo Claudia Zapata (comp.), Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina. Coedicin UASB, Abya-Yala y CECLUCH, Quito-Ecuador, 2007. Irne Hirt Pablo Marimn, Sergio Caniuqueo, Jos Millaln y Rodrigo Levil, ...Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epilogo sobre el futuro. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006 Claudia Zapata Roberto Choque Canqui y Cristina Quisbert Quispe, Lderes indgenas aymaras. Lucha por la defensa de tierras comunitarias de origen. UNIH-PAKAXA, La Paz, 2010. 275

279

285

Instrucciones a los autores

291

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 11-12

11

Presentacin

El presente nmero de los Cuadernos Interculturales se inicia con un sentido homenaje pstumo a Teresa Durn, antroploga de la Universidad Catlica de Temuco y pionera de los estudios interculturales en el contexto Mapuche en Chile. Reconociendo su gran valor acadmico y humano, Roberto Morales del Colegio de Antroplogos de Chile le dedica unas sentidas palabras, como a su vez Marcelo Berho da cuenta, mediante una bibliografa comentada, de su importante obra disciplinaria. Sigue una seccin monogrfica, coordinada y comentada por Bastien Seplveda de la Universidad de Rouen-Francia, referida a uno de los aspectos ms decidores e interesantes en torno a la interculturalidad: los saberes indgenas y la descolonizacin de los mismos. Mediante seis artculos, originalmente presentados al simposio Poscolonialismos indgenas y Ciencias Sociales. Dilogo intercultural y descolonizacin del conocimiento en Amrica Latina realizado en el marco del Segundo Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologas y Culturas (Santiago de Chile 2010), se acota este tema desde la perspectiva de la relacin intelectuales indgenas, conocimientos indgenas y emancipacin epistemolgica. La seccin artculos, en tanto, a travs de los distintos trabajos que la componen se aborda la interculturalidad desde la religiosidad, el currculo y la enseanza de las lenguas indgenas, el impacto del factor cultural en el acceso al campo laboral, las prcticas sociales endgenas y la comunicacin. El primero de ellos, de Roco Aguiar y Leny Pinzn, nos adentra en la revisin de los factores culturales que viabilizan o dificultan el acceso al campo laboral a las mujeres campesinas indgenas rurales de Yucatn-Mxico. Coincidente en la temtica general, el trabajo de Alexandra Ainz analiza la percepcin que tienen las mujeres veladas (rabes, musulmanas) sobre su insercin en el mercado laboral en Espaa. Juan Carlos Mijangos, Cristina Soberanis y Jos Negrn, por su parte, se adentran en las dificultades y potencialidades del

12

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 11-12

currculo aplicado a los estudiantes de primaria de Yucatn-Mxico para el aprendizaje de la lengua maya. Augusto Oliveira, desde la antropologa de las religiones, nos provoca con el estudio de la misa de la tierra sin males como un espacio de dilogo intercultural liberador para las poblaciones indgenas que lo practican. Ana Padawer, a su vez, revisa las difciles y complejas articulaciones entre los conocimientos de la naturaleza de los mby y el conocimiento escolar en Misiones-Argentina. Por ltimo, Saul Santos y Karina Verdn, describen, tomando como caso los huicholes en Mxico, el impacto de la comunicacin intercultural durante la consulta mdica. Pone trmino a este nmero 17 la seccin reseas con tres comentarios y presentaciones de textos que estn marcando pauta en este momento. Luis Castro C. Editor

Homenaje

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 15-16

15

A Teresa Durn

Fuente: Gentileza Universidad Catlica de Temuco

Desde la ruralidad de su origen y formacin en la Araucana, Teresa ingresa al mundo universitario para formarse como trabajadora social, y luego se fortalece y ampla participando del Programa de estudios Antropolgicos fundado por, el nacido en Austria (Viena) y formado en Checoslovaquia (Praga), Milan Stuchlik del Centro de Estudios de la Realidad Regional, en la Sede Regional Temuco de la Pontifica Universidad Catlica de Chile. Es a travs de su maestro que estudia el Doctorado en Antropologa, en la Universidad de Queen en Belfast, Irlanda del Norte. A su vuelta a Chile, la carrera de Antropologa haba sido cerrada en el contexto de la dictadura, no obstante permanece activa y coordina por ms de una dcada el Centro de Investigaciones Sociales Regionales (CISRE) de la PUC sede Temuco. Cuando se reabre la carrera en 1992, es su Directora por algunos aos, para luego dirigir el Centro de Estudios Socioculturales en la ya autnoma Universidad Catlica de Temuco. Durante toda su vida, se hizo muchas preguntas y trat de responder algunas. A mediados de los aos 90, Teresa se haca preguntas tales como Qu tipo de educacin para la poblacin mapuche en Chile?, y se las responda mediante un exhaustivo y persistente trabajo, que bajo la modalidad de presentaciones en Congresos y publicaciones, quedaron como referencias. Respecto de las condiciones del pueblo mapuche en la sociedad estatal chilena, es enftica al sealar que la poltica integracionista chilena que atribuye hoy a la sociedad mapuche el carcter de etna y poblacin indgena, denegndole por tanto el status de pueblo y/o nacin, respecto de lo cual exige que la prctica antropolgica debe resolver antes que nada una cuestin de tipo tico, de modo que ese quehacer tenga algn sentido social tanto para los involucrados o nominados, como para el propio sujeto practicante, en sus respectivas condiciones de persona.

16

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 15-16

Y en la misma dcada, sistematiz su experiencia elaborando una perspectiva meta antropolgica, que la conceptualiz como convivencia intercultural histricamente determinada con el inclaudicable propsito de superar los lmites estrechos de la intolerancia prejuiciada o de nuestras incapacidades. Propone y nos propone una antropologa crtica intercultural, nada ms y nada menos. Muy consciente de la responsabilidad en la formacin de antroplogas y antroplogos, labor que inici a mediados de los 70, siguiendo la trayectoria de Milan Stuchlik y Adalberto Salas, nos aporta a fines de los 90 con sus Notas desde la experiencia local en una reflexin sistemtica de lo que ha sucedido en Temuco desde 1971 a 1996 respecto de Los Sustentos de un Currculum para la Formacin en Antropologa, en una polmica abierta y franca con las decisiones administrativas universitarias del ltimo perodo. Es quizs uno de los escritos donde se hacen ms evidentes sus posturas y sus opciones. Y sin darnos aliento, tres aos ms tarde, contina esta praxis reflexiva para postular -inaugurando el nuevo milenio- una Propuesta terica de antropologa interactiva, en nuestros contextos multiculturales, para superar una Antropologa disciplinariamente disgregada, no suficientemente fundamentada, tarda en el estudio terico de vinculacin con la sociedad, y laxa en la formacin tico social del antroplogo. No nos poda sorprender entonces que en muchos de sus escritos y presentaciones apareciera junto a profesionales y sabios mapuche, o junto con nuevas generaciones de colegas formados en la interaccin dialgica, sealando en conjunto que las posibilidades de comunicacin entre actores diferentes podran ponerse en actitud de dilogo slo en la medida en que el enfoque antropolgico se ponga al servicio de facilitar tal intercomunicacin. Ms an, cuando se seala en un tono de Manifiesto que el antroplogo tiene que disponer de un dispositivo filosfico que otorgue sentido a su quehacer, del mismo modo que plantee y promueva propuestas que, siendo derivadas de la interaccin profunda con los actores sociales, permita un horizonte de cambio sociocultural en el tiempo. Y finalizando la primera dcada, en una prctica ya habitual de co-autoras, el nfasis reflexivo desde la localidad se aplica para examinar la planificacin del desarrollo, poniendo al descubierto sus limitaciones estructurales dado que estos procesos estn en un aparente callejn sin salida: se requiere participacin ciudadana, pero hay dficit de espacio pblico, frente a lo cual se manifiesta reiterativamente la confianza en el potencial de la interdisciplina y del interlogos [] para disear estrategias de intervencin pertinentes a los problemas sociales identificados. Podemos decir de y con ella: se trata del pensar como accin reflexiva y propositiva, y de actuar con responsabilidad en la formacin vivida como vocacin.

Roberto Morales Urra Secretario del Colegio de Antroplogos de Chile. A. G.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23

17

Teresa Durn Prez (1942-2011). Una seleccin bibliogrfica

Marcelo Berho Castillo1*

Presentacin

La bibliografa aqu presentada recoge parte de la obra de Teresa Duran ligada a lo que fuera el centro de inters de sus actividades de investigacin: el estudio de la diversidad cultural y de la interculturalidad en la Araucana. Ordenada por aos de publicacin, esta bibliografa constituye un testimonio de la importante labor y del innegable aporte de Teresa a estas temticas a lo largo de su carrera2**. 1982 Durn, Teresa; Aldo Vidal y Alejandro Herrera (1982): Evaluacin antropolgica del programa AFODEGAMA. Temuco: Congregacin Mary Knoll, Fundacin Instituto Indgena. 1986 Durn, Teresa (1986): Identidad mapuche: Un problema de vida y de concepto. Amrica Indgena, vol. XLVI, N4. Mxico: Instituto Indigenista Interamericano.

*1 Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. Correo electrnico: mberho@uct.cl **2 Agradecemos aqu la desinteresada colaboracin brindada en la elaboracin de esta bibliografa a las estudiantes de la carrera de Licenciatura en Antropologa de la UC Temuco, las srtas. Evelyn vila Canales, Yessenia Fernndez Belmar y Claudia Manrquez Montoto.

18

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23

1988 Duran, Teresa y Nelly Ramos (1988a): Castellanizacin formal en La Araucana a travs de la escuela. Lenguas modernas, N15. Santiago de Chile: Facultad de Filosofa y Humanidades, Departamento de Lingstica, Universidad de Chile. Durn, Teresa y Nelly Ramos (1988b): El papel de la escuela en La Araucana. Lenguas Modernas, N15. Santiago de Chile: Facultad de Filosofa y Humanidades, Departamento de Lingstica, Universidad de Chile. 1989 Durn, Teresa y Nelly Ramos (1989): Comportamiento lingstico en poblacin escolar mapuche contempornea como expresin del problema de la vitalidad de la lengua. Actas de Lengua y Literatura Mapuche, N3. Temuco: Universidad de la Frontera. Ramos, Nelly; Teresa Durn y Ral Caamao (1989): Estudio Prospectivo de la situacin Sociolingstica de Estudiantes Mapuches de la Novena Regin. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. 1990 Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (1990): El nombre personal de la sociedad y cultura mapuche. Implicancias tnicas y educacionales. Actas de lengua y literatura mapuche, N4. Temuco: Universidad de la Frontera, Kme Dungu. 1992 Loncon, Elisa; Victorino Antilef y Teresa Durn (1992): Condiciones socioculturales para la Educacin Intercultural Bilinge. Documento Indito. 1994 Durn, Teresa; Jos Quidel y Desiderio Catriquir (1994): Health among the mapuche of Chile. En: Gender, Health and Sustainabble Development: A Latin American Perspective. Canada: International Development Research Center. 1995 Durn, Teresa (1995a): Experiencias en torno a una convivencia intercultural histricamente determinada. En: Actas del II Congreso Chileno de Antropologa, Tomo I. Valdivia: Colegio de Antroplogos de Chile, Universidad Austral de Chile.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23

19

Durn, Teresa (1995b): Qu tipo de educacin para la poblacin mapuche?. En: Actas del II Congreso Chileno de Antropologa, Tomo II. Valdivia: Colegio de Antroplogos de Chile, Universidad Austral de Chile. Durn, Teresa (1995c): Reflexiones conceptuales sobre el desarrollo indgena. En Jos Aylwin, Hugo Carrasco y Christian Martnez (ed.): Tierra, Territorio y Desarrollo Indgena. Temuco: Ediciones Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa (1995d): Revisin de dos tesis acerca del desarrollo mapuche. Pentukun, N2. Temuco: Instituto de Estudios Indgenas, Universidad de la Frontera. Durn, Teresa; Miguel Alvarado y Marcelo Berho (1995): Cmo la antropologa piensa la identidad tnica. Pentukun, N3. Temuco: Instituto de Estudios Indgenas, Universidad de la Frontera. 1997 Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (1997a): Ad engu kimn: principios educativos mapunche, bases para un curriculum educacional. En: Desiderio Catriquir (comp.), Actas Primer Seminario de Educacin Intercultural Bilinge. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (1997b): Reformas educativas en Chile desde la perspectiva intertnica. De la sorpresa a la reflexin mapuche. Revista Pueblos Indgenas y Educacin, N37-38. Quito: Ediciones Abya Yala. Durn, Teresa (1997): Qu entendemos por interculturalidad?. En: Desiderio Catriquir (comp.), Actas Primer Seminario Latinoamericano de Educacin Intercultural Bilinge. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Gabriel LLanquinao (1997): Lneas de conocimiento en torno a la Educacin Bilinge mapuzungun castellano. Revista Pueblos Indgenas y Educacin, N39-40. Quito: Abya Yala. Durn, Teresa; Jos Quidel y Enrique Hauenstein (1997): Conocimientos y Vivencias de dos familias Wenteche sobre medicina Mapuche. Temuco: LOM Editores, Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 1998 Durn, Teresa (1998a): Comunidad mapuche y reduccin: factores de continuidad y cambio. En: Denisse Arnold (comp.), Gente de carne y hueso. La Paz: ILCA.

20

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23

Durn, Teresa (1998b): Sustentacin de un currculo para la formacin en antropologa. Notas de una experiencia local. En: Actas del III Congreso Chileno de Antropologa, Tomo I. Temuco: Colegio de Antroplogos de Chile, Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Jos Quidel (1998): Identidad mapuche e identidad nacional en Chile. Referentes intragrupales e intertnicos. En: Enrique Prez (ed.), La reconstruccin del mundo en Amrica Latina. Lund-Suecia: Cuadernos Heterognesis, Universidad de Lund. 1999 Durn, Teresa; Julio Tereucn y Aracely Caro Puentes (ed.) (1999): Estilos de desarrollo en Amrica Latina. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco, Universidad de la Frontera, Universidad Catlica del Maule. Durn, Teresa; Noelia Carrasco y Hctor Mora (1999): Consideraciones antropolgicas respecto a un proceso de cambio tecnolgico en comunidades mapuche del sector Makewe, IX regin. En: Teresa Durn, Julio Tereucn y Aracely Caro Puentes (ed.), Estilos de desarrollo en Amrica Latina. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco, Universidad de la Frontera, Universidad Catlica del Maule. 2000 Carrasco, Noelia y Teresa Durn (2000a): Saneamiento ambiental en La Araucana. Una propuesta desde la etnografa audiovisual. Revista de Divulgacin en Antropologa Aplicada, Ao 1, N1. Temuco: Editorial Pillan, Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. Carrasco, Noelia y Teresa Durn (2000b): Visin crtica de los estudios de impacto ambiental en reas indgenas. En: Actas del XII Congreso Internacional de Derecho Consuetudinario y Pluralismo legal: desafos del tercer milenio. Arica: Unin Internacional de Ciencias Antropolgicas y Etnolgicas, Comisin de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal. Durn, Teresa (2000): El papel del conocimiento en las relaciones intertnicas y en el desarrollo. En: Sandra Prez (comp.), Pueblo mapuche, desarrollo y autogestin. Anlisis y perspectivas en una sociedad pluricultural. Concepcin: Ediciones Escaparate, Casa de la Mujer Mapuche, Centro Integral de Desarrollo Comunitario, Instituto de Estudios IndgenasUFRO, Sociedad Mapuche Lonko Kilapan.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23

21

Durn, Teresa; Esperanza Parada y Noelia Carrasco (ed.) (2000): Acercamientos metodolgicos hacia pueblos indgenas. Una experiencia reflexionada desde La Araucana, Chile. Santiago de Chile: LOM Ediciones, Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2002 Durn, Teresa (2002): Antropologa interactiva. Un estilo de antropologa aplicada en la IX Regin de la Araucana, Chile. CUHSO, vol.6. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2003 Durn, Teresa (2003): Antropologa interactiva. Superacin del quiebre teora-prctica?: Un desafo para la enseanza de la antropologa. En: Francisco Ther (comp.), Antropologa y estudios regionales. De la aplicacin a la accin. Osorno: CEDER, Universidad de Los Lagos. Durn, Teresa y Marcelo Berho (2003): Antropologa interactiva: conciencia y prctica dual del rol antropolgico en una sociedad multitnica y multicultural. CUHSO, vol.5. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2004 Durn, Teresa y Marcelo Berho (2004): Modelos y prcticas socioculturales en torno a la interculturalidad. Bases fundantes. En: Mario Samaniego y Carmen Gloria Garbarini (comp.), Rostros y fronteras de la identidad. Santiago de Chile: Pehuen Editores. Durn, Teresa; Marcelo Berho y Rodrigo Hiriarte (2004): Contextualizando el concepto de interculturalidad en el marco de procesos sociales intertnicos. En: Mario Samaniego y Carmen Gloria Garbarini (comp.), Rostros y fronteras de la identidad. Santiago de Chile: Pehuen Editores. Durn, Teresa y Noelia Carrasco (2004): Critical review of the ecosystem approach to human health: the chileanmapuche interethnic context. Review Ecohealth. New York: SpringerVerlag. 2005 Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (2005): Gnerzuamgerpun mew epu xoki rakizuam. Abriendo cauces de con-versacin entre pensamientos. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos.

22

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23

Durn, Teresa (2005): Duplicando la Antropologa en la Araucana de Chile. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa y Marcelo Berho (2005): Enseanza de la antropologa. Una visin etnogrfica de un tipo de formacin en antropologa. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa; Marcelo Berho y Noelia Carrasco (2005): Relaciones entre antropologa, antroplogos y pueblo mapuche. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa; Noelia Carrasco y Marcelo Berho (2005): Reflexividad y contexto en el quehacer antropolgico. CUHSO, vol.9. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Lina Gutirrez (2005): El quehacer de la antropologa en la vida cotidiana. Revista LIDER, vol.14, N10. Osorno: CEDER, Universidad de Los Lagos. Zavala, Jos Manuel y Teresa Durn (2005): Flujos migratorios e identidades culturales en La Araucana: Reflexiones desde un acercamiento histricoantropolgico de los desplazamientos humanos. CUHSO, vol.10. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2006 Durn, Teresa (2006): Identidad e interculturalidad. Anlisis terico como expresin y aporte a la antropologa aplicada. Documento de trabajo para el Taller de Antropologa Aplicada en la Escuela de Antropologa Aplicada de la UPS Ecuador. 2007 Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (2007): Patrimonio Cultural Mapunche, volmenes I, II y III. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Fernando Pea (2007): Coexistencia de denominaciones cientficas y culturales mapunche en territorios ancestrales. Una aproximacin interdisciplinaria: antropologa, geografa fsica y educacin intercultural. En: I Jornada de antropologa y ecologa. Barcelona: Universidad Autnoma de Barcelona.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23

23

2008 Durn, Teresa; Marcelo Berho y Noelia Carrasco (2008): La experiencia pedaggica de orientacin intercultural del Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Catlica de Temuco en la regin de la Araucana. En: Daniel Mato (ed.), Diversidad cultural e interculturalidad en educacin superior. Caracas: IESALC-UNESCO. 2011 Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Marcelo Berho (2011): Diversidad cultural e interculturalidad en una universidad del centro sur de Chile: validando una categora analtica. Cuadernos Interculturales, ao 9, N17. Valparaso: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de Valparaso.

Seccin Monogrfica

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31

27

Intelectualidad indgena y colonialidad del saber en Amrica Latina

Indigenous intellectuality and the coloniality of knowledge in Latin America

Bastien Seplveda*1

Los artculos publicados en esta seccin monogrfica renen parte de las ponencias presentadas en el simposio Poscolonialismos indgenas y Ciencias Sociales. Dilogo intercultural y descolonizacin del conocimiento en Amrica Latina, organizado en el marco del II Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologas y Culturas, en la Universidad de Santiago de Chile, del 29 de octubre al 1 de noviembre 2010. Nueve autores en total participaron de su elaboracin, entre quienes estamos orgullosos de contar a nuestra estimada colega Teresa Durn cuyo fallecimiento, en abril pasado, nos sorprendi en medio de la preparacin de este nmero de Cuadernos Interculturales. Teresa Durn se haba destacado, durante la realizacin del simposio, no solamente por su contribucin y su energa en las discusiones y debates internos, sino tambin por su pasin y su compromiso con la necesaria tarea de descolonizacin del saber en Chile y Amrica Latina. Es un honor y una gran responsabilidad a la vez poder publicar en esta seccin el artculo correspondiente a la ponencia que ella haba presentado en esta ocasin. Se trata por ende de un artculo pstumo, preparado con Desiderio Catriquir y Marcelo Berho, y publicado en forma de homenaje a su persona. Un homenaje rendido por quienes participamos con ella en este simposio, a una antroploga que luch incansablemente para democratizar la educacin superior con la interculturalidad como sencilla arma. As, esta nueva edicin de Cuadernos Interculturales constituye, sin duda, un humilde pero necesario reconocimiento a su recorrido y a la importancia de su obra. Y el que su valiosa contribucin cierre nuestra seccin monogrfica, no es slo a modo de un ltimo adis a nuestra colega, ni nicamente porque viene coronando una prestigiosa carrera antropolgica. Es tambin porque las perspectivas analticas que entrega as lo exigen y porque su atin*1 Chercheur associ, Ailleurs - E.A. 2534, Universit de Rouen, Francia. Correo electrnico: bastien_sepulveda@yahoo.fr

28

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31

gencia con la actualidad estudiantil en Chile la hace plenamente vigente1. En este sentido, el legado de Teresa Durn no se evala solamente en base a la cantidad o a la calidad de sus contribuciones pasadas; se mide tambin con las herramientas que nos dej para entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Sus trabajos y reflexiones en torno a la interculturalidad en el mbito universitario entran indiscutiblemente en resonancia con las reivindicaciones actuales del movimiento mapuche en Chile, las que van precisamente en la senda de una educacin ms representativa de la diversidad cultural del pas. Haciendo eco a realidades y demandas formuladas por otros pueblos indgenas en distintos pases de Amrica Latina (Mato, 2009), los lderes mapuches se refieren incluso a la creacin de una institucin universitaria propia2. Aparece en trasfondo la idea de retomar el control de la produccin y de la difusin del conocimiento, una prerrogativa de la que los distintos pueblos indgenas de la regin fueron despojados en el transcurso de una historia marcada por el sello del colonialismo. Entramos as en lo medular de esta seccin monogrfica que, en el surco trazado por otros autores en experiencias y trabajos previos, busca cuestionar justamente la colonialidad del saber en Amrica Latina (Lander, 2000). Qu debemos entender por colonialidad del saber? Es el resultado de un proceso que consiste, primero, en relegar el conocimiento producido por las sociedades indgenas en la periferia de la formacin intelectual y, segundo, en imponer otra forma de interpretar, entender y hacer el mundo. As, vemos cmo la imposicin de un modo particular y etnocntrico de construir el conocimiento ha sido fuertemente criticada estos ltimos decenios por una nueva generacin de intelectuales surgida de la integracin de un nmero cada vez ms importante de jvenes indgenas en el campo acadmico formal. A la par con reivindicar filiaciones intelectuales y epistemes alternativas, estos individuos abogan por una descolonizacin del saber y una apertura de las estructuras donde ste se edifica (Zapata, 2007). No obstante, ms ac de estas consideraciones, es de notar que el uso de la propia categora intelectual indgena puede resultar problemtico. Si bien constituye a todas luces una expresin comodn para describir una realidad objetivada, sta emana de una lgica de pensamiento occidental cuya validez y pertinencia, al aplicarse a sociedades extra-occidentales, son enton1 El ao 2011 ha sido y sigue marcado en Chile por fuertes movilizaciones estudiantiles a lo largo del pas, apuntando a refundar el sistema de educacin superior. Una gran tarea y un tremendo desafo, por cierto. Pero, por sobre todo, una oportunidad nica para impulsar una interculturalidad an en paales en los establecimientos universitarios del pas. 2 Participando del actual movimiento estudiantil en Chile, los dirigentes de la recientemente creada Federacin de Estudiantes Mapuche (FEMAE) -as como muchas otras personalidades emblemticas del movimiento mapuche antes de ellos-, han formulado la necesidad de contar con una Universidad del Pas Mapuche.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31

29

ces discutibles. De hecho, los propios interesados no siempre retoman esta categora para definirse a s mismos (Zapata, 2007). Por lo cual cabe preguntarse, en definitiva, qu es un intelectual indgena? Qu lo diferencia de otros intelectuales? Qu elementos permiten individualizarlo dentro de las sociedades indgenas? Qu realidad cubre y pretende caracterizar? Estas son solamente algunas de las interrogantes que, desde perspectivas variadas, los artculos aqu reunidos proponen explorar. En el artculo que abre esta seccin, Blanca Fernndez indaga en la figura del intelectual indgena, profundizando en el sentido, en la validez y en las implicancias de la expresin. Partiendo de entrevistas realizadas a una decena de integrantes del movimiento indgena ecuatoriano, intenta acercarse a las definiciones que los propios interesados dan de la expresin y determinar, a la vez, en qu medida ellos se identifican o no con tal categora. Por su parte, Fabien Le Bonniec, sin abocarse a un intento de definicin del intelectual indgena, entrega una interesante genealoga del uso de la expresin en Chile. Apoyndose en una entrevista realizada al historiador mapuche Sergio Caniuqueo, logra demostrar que tal categora corresponde a una construccin que resulta de recorridos personales en que los individuos pueden adquirir y desarrollar cierta conciencia poltica. La escolarizacin, y en particular el acceso a la educacin superior, suele jugar un rol importantsimo en este proceso. Como lo destaca Blanca Fernndez, sta se ha convertido en un arma de doble filo. No obstante, ambos artculos insisten en que no basta con ir a la universidad y diplomarse para volverse intelectual indgena. En este sentido, Fabien Le Bonniec precisa que existen trayectorias marcadas por experiencias, encuentros y acontecimientos significativos, algunos de los cuales pueden llegar a constituir verdaderos quiebres identitarios. Estos quiebres conforman entonces un espacio que posibilita una concientizacin y un compromiso poltico que tienden a desbordar sus prerrogativas. En tales condiciones, construir conocimiento desde lo indgena no se concibe solamente como una forma de reapropiacin cultural. Se asume tambin como una posibilidad de revertir el orden colonial impuesto. Resalta as, de los anlisis de los dos primeros artculos, lo poroso de una categora forjada en la interpenetracin de lo acadmico y lo poltico, donde el hacer ciencia se constituye en una forma de ejercicio de poder. En el artculo siguiente, justamente, Sergio Caniuqueo entrega una interesante reflexin sobre esta dimensin de la construccin del conocimiento, particularmente en relacin a la imposicin, en la historiografa oficial, de una perspectiva esencialista en la forma de entender la cultura mapuche. A partir de una importante revisin archivstica, el autor vuelve a visitar la historia chileno-mapuche bajo el prisma de las relaciones intertnicas, mostrando cmo se han ocultado las capacidades de aggiornamento de la sociedad mapuche. En un valioso intento por superar el dualismo clsico vencedor / vencido, aboga por una nueva prctica de construccin de la historia, diversificando las fuentes, confrontando los archivos con otra mirada e integrando, de esta manera, una dimensin dinmica en la comprensin del acervo cultural mapuche

30

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31

y de las relaciones intertnicas. Se desvela, a la lectura de este artculo, una historia de relaciones entretejidas y de mestizajes, de adaptaciones y acomodos que han permitido una integracin mutua, una interpenetracin de ambas sociedades luego de la derrota poltico-militar indgena. En una postura homloga, Roberto Choque ofrece tambin en su artculo una (re)visin crtica de la historia boliviana oficial desde una perspectiva aymara. Analizando las estrategias desplegadas por los lderes aymaras de la primera mitad del siglo pasado, en pos de la recuperacin de las tierras comunitarias, nos alerta sobre el riesgo de confusin al asimilar los movimientos indgenas a luchas que persiguen otras metas. Aqu tambin, la tradicional dicotoma vencedor/vencido no permite comprender el orden cultural aymara, ni tampoco captar las lgicas que pueden haber animado las alianzas pactadas con determinados sectores de la sociedad boliviana. En este sentido, resulta particularmente interesante entender el rol que estos lderes confirieron a la educacin indigenal, que consideraban ms como un medio para poder infiltrar el Estado y aprender a conocer sus dispositivos que como una instancia de aculturacin. Tal como lo recalca Roberto Choque, para un maestro como Eduardo Leandro Nina Quispe, la educacin indigenal serva para amparar a nuestros congneres de los abusos y [las] exacciones de que son objetos. En suma, sacar al indgena de su condicin subalterna! Si la educacin fue entonces uno de los terrenos de lucha arduamente practicado por los lderes aymaras del siglo pasado en Bolivia, lo ha sido de igual modo por muchos pueblos indgenas a lo largo del continente. Fue por ejemplo el caso de los mapuche en Chile quienes, en el mismo perodo, vieron tambin en la instruccin una herramienta necesaria para defenderse de los abusos cometidos en su contra (Donoso, 2008). Notamos as que, con el pasar de los aos, las reivindicaciones indgenas por educacin no han decrecido, intensificndose y extendindose incluso al mbito educacional superior, donde ya se han formado varias generaciones de indgenas en los distintos pases de la regin. En su artculo, Felipe Rivera y Bastien Seplveda abordan esta realidad que proponen analizar a travs de sus implicancias epistemolgicas, en consideracin de las modalidades de construccin e institucionalizacin del saber. Partiendo de una experiencia de investigacin colaborativa con dirigentes e intelectuales mapuches de Chile, los autores buscan sentar las bases de una reflexin en torno a posibles alternativas de descolonizacin del conocimiento y de las estructuras donde ste se formaliza hoy en Amrica Latina. Los problemas planteados por Felipe Rivera y Bastien Seplveda, enunciados en un plano esencialmente terico, encuentran un eco prctico en el ltimo artculo de esta seccin, en el cual Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Marcelo Berho detallan la implementacin de programas interculturales en la Universidad Catlica de Temuco, sin duda una de las ms importantes del centro-sur chileno. Cmo una universidad ubicada en el centro del territorio mapuche histrico plantea atender las necesidades en educacin de una poblacin culturalmente diversa? Cmo se propone integrar esta poblacin a la

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31

31

construccin del conocimiento? Son algunas de las preguntas que los autores tratan de responder y es tambin hacia donde se encamina, en un sentido ms amplio, la seleccin de artculos reunidos en esta seccin monogrfica.

Referencias bibliogrficas

Donoso, Andrs (2008): Educacin y nacin al sur de la frontera. Organizaciones mapuche en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880-1930. Santiago de Chile: Pehuen Editores. Lander, Edgardo, comp. (2000): La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mato, Daniel, coord. (2009): Instituciones interculturales de educacin superior en Amrica Latina. Procesos de construccin, logros, innovaciones y desafos. Caracas: IESALC-UNESCO. Zapata, Claudia, comp. (2007): Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina. Quito: Universidad Andina Simn Bolvar, Ediciones Abya Yala, CECLAUniversidad de Chile.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

33

Pues los indgenas hablaron por s solos sus propios discursos y por medio de sus propios intelectuales: Primeras aproximaciones a los intelectuales indgenas en el Ecuador contemporneo1*

So the indigenous people spoke by themselves their own speeches and by the agency of their own intellectuals: First approach to the indigenous intellectuals in the contemporary Ecuador

Blanca Fernndez2**

Resumen

El tema general de este artculo propone abordar el concepto de intelectual indgena a travs de una serie de interrogantes que fueron compartidos con dichos sujetos en un trabajo de campo realizado en el Ecuador. Para ello, se parte de una contextualizacin general de las principales tradiciones de pensamiento intelectual y se propone incorporar dentro de las mismas a la reciente figura del intelectual indgena. Luego se consideran algunas referencias sobre sus orgenes y funciones en la sociedad contempornea, para finalmente destacar sus propuestas y aportes respecto de su autodefinicin en relacin a la categora de intelectual. El objetivo general que se plantea consiste en visibilizar a este nuevo sector del campo intelectual especfico de nuestra regin, conocer sus actuales espacios de enunciacin y reconocer elementos que desde su perspectiva con*1 Recibido: abril 2011. Aceptado: octubre 2011. El presente artculo es una versin resumida de los resultados alcanzados en el marco del proyecto de investigacin titulado Aportes de los intelectuales indgenas a la construccin de la Nacin en Ecuador, financiado por el Programa Regional de Becas CLACSO-Asdi de Promocin a la Investigacin Social 2009-2012. El encabezado del ttulo corresponde a una frase de Lourdes Tibn, intelectual indgena dirigente, oriunda de la provincia de Cotopaxi y actualmente diputada nacional por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo Pais (MUPP-NP).

**2 Licenciada en Ciencia Poltica por la Universidad de Buenos Aires. Mster (c) en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de San Martn, Argentina. Becaria doctoral CONICET. Investigadora miembro del Grupo de Trabajo Anticapitalismos y sociabilidades emergentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS). Correo electrnico: blancasoledadfernandez@gmail.com

34

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

tribuyan a la definicin de los intelectuales indgenas como nueva categora de anlisis para las ciencias sociales latinoamericanas. Palabras clave: intelectuales indgenas, Ecuador, representacin, movimientos sociales

Abstract

The general subject of this paper proposes an approach to the concept of indigenous intellectual through some questions shared with them in a field work realized in Ecuador. To carry out this subject, the starting point is a general description of the context of thought traditions about the intellectual, in order to incorporate the indigenous intellectual figure within these traditions. Afterwards, we consider some references about their origin and function in the contemporary society. Finally, we emphasize theirs proposes and contributions to their own definition related to the category of intellectual. The general aim is to turn visible the indigenous intelligentsia as a new group in the intellectual field of our region, get to know their present spaces of enunciation and recognize those elements which, from their point of view, contribute to a definition of the indigenous intellectual as a new category of research and knowledge for the social sciences in Latin America. Key words: indigenous intellectuals, Ecuador, representation, social movements

1) Palabras introductorias

En los ltimos veinte aos Nuestra Amrica -para retomar una expresin del poeta cubano Jos Mart- se ha convertido en un territorio de renovados debates y experiencias transformadoras. Desde estas latitudes, se han puesto en cuestin los paradigmas articuladores de formas de dominacin y exclusin vigentes en un sistema mundo que, coincidiendo con Anbal Quijano, se caracteriza por su configuracin moderno/colonial (Quijano, 1990 [1988]). En este sentido, atravesamos un momento transicional y experimental (Santos, 2007) que envuelve una crisis de la colonialidad del poder y del saber (Lander, 2003). Entre los actores sociales que jugaron un papel determinante en la renovacin de este debate, se visibiliza un colectivo que tiene la peculiaridad de formar parte de los pueblos indgenas. Nos referimos a un conjunto de intelectuales indgenas que comparten afinidad problemtica para posicionarse crticamente respecto de aquellas formas de dominacin y exclusin. En el

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

35

contexto aludido, consideramos necesario destacar esta reciente figura, sus actuales espacios de enunciacin y sus ideas, posiciones y tendencias. Con este horizonte, el presente trabajo rene las primeras reflexiones producidas a raz de una estancia de investigacin realizada en Ecuador en octubre de 2010. Constituye tambin el primer avance de un proyecto de tesis de maestra cuyo objetivo general consiste en analizar los contenidos que adopta la reflexin acerca de la nacin que un determinado sector de la intelectualidad indgena en el Ecuador ha realizado en los ltimos veinte aos. La premisa que sustenta dicha tesis considera que los aportes de los intelectuales indgenas han sido fundamentales para la construccin de la propuesta de Estado Plurinacional que desde 2008 fue plasmada en el texto constitucional ecuatoriano. De all que la primera tarea haya sido la construccin de una categora de anlisis que podramos caracterizar, por lo menos, de esquiva (Funes, 2006). Y esto es lo que nos proponemos problematizar en el presente artculo: algunos alcances, limitaciones y potencialidades que supone el uso del concepto intelectual indgena. Para comenzar, se realiz un relevamiento de los aportes tericos en torno del concepto de intelectual sobre el cual han debatido diferentes tradiciones tericas en la modernidad (Altamirano, 2006), lo cual ser presentado brevemente en el primer apartado. Luego, correspondi aproximar una definicin de la categora intelectual indgena, tarea inverosmil si no se situaba a dicho concepto en territorio y contexto ecuatorianos. Afortunadamente, el tema ha sido ampliamente abordado por Claudia Zapata (2008) pero con mayor profundidad en el anlisis de los casos chileno y boliviano. De su investigacin recuperamos la siguiente hiptesis: el concepto de intelectual indgena slo puede comprenderse en tanto categora poltica (Zapata, 2005a). En dicho apartado nos propusimos describir las implicancias de esta afirmacin para el caso de los intelectuales indgenas ecuatorianos y aportar elementos para profundizar el debate en torno al concepto. A partir de ese cmulo de herramientas tericas, se realiz el trabajo de campo con el objetivo de interrogarlos acerca de su condicin de intelectual y de sus consideraciones sobre el uso de dicho trmino. En este trabajo estudiaremos a aquellos intelectuales que cumplen funciones de liderazgo por ser productores de significados, interpretaciones y discursos secularizados que tienen un correlato poltico (aunque no necesariamente ni de manera lineal) sobre el ordenamiento social, cultural y poltico del Ecuador entre 1990 y 2008. Analizaremos sus formas de apropiacin, identificacin y empleo del concepto de intelectuales indgenas. En ese sentido, se realizaron entrevistas en profundidad, abiertas y semiestructuradas a dirigentes de la CONAIE (Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador), a quienes se les consult por su formacin poltica y terica, sus referentes y sus propias elaboraciones. De los diez entrevistados, seis pertenecen a la dirigencia histrica de la CONAIE (fueron las principales figuras que en los aos 80 organizaron el movimiento; cinco proceden de la

36

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

sierra y uno de la amazona; cuatro son varones y dos son mujeres) y cuatro forman parte de la nueva generacin, que ocupa hoy los cargos fundamentales en la dirigencia (dos de procedencia amaznica y dos serranos; dos son mujeres y dos varones). La muestra corresponde a entrevistados claves, que saturan el campo en el que nos hemos propuesto la investigacin. Estamos hablando de un conjunto de intelectuales indgenas con una produccin escrita identificable y que forman o han formado parte de dicha dirigencia. Por lo tanto, no se trata de un colectivo muy numeroso. Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Quito. All se logr entrevistar a todos los intelectuales indgenas listados originariamente, y se agregaron slo dos, ambos amaznicos, que no estaban considerados al inicio del trabajo. Dichas inclusiones se justifican para reducir un sesgo regional inevitable (dado que existe de hecho). A raz de dicho relevamiento, en el ltimo apartado se expondrn algunos comentarios sobre sus respuestas para, finalmente, enunciar algunas reflexiones1 y nuevos interrogantes acerca de la categora intelectual indgena. Respecto de esta categora compuesta, es necesario destacar que en el presente artculo se ha privilegiado el tratamiento del concepto de intelectual. No abordaremos el inabarcable debate acerca del concepto de indgena fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, el campo acadmico ecuatoriano ha sido muy prolfico en torno de este debate, y si bien se trata de un tema an no saldado, decidimos no extendernos aqu en la revisin de las diversas posiciones2. S es necesario subrayar que respecto de dicho debate, somos tributarios de las propuestas terico-analticas que figuran en las obras de Alb (2008) y Stavenhagen (2010). En segundo lugar, los pueblos indgenas en el Ecuador tambin se han posicionado respecto de los usos y contenidos de esta categora (CONAIE, 1989 [1988]). Bajo el lema: si como indgenas nos dominaron, como indgenas nos liberaremos, resolvieron invertir la carga de dominacin y exclusin que el trmino acoga con el claro objetivo de desintegrar sus identidades colectivas para reintegrarlas en el lugar de la subordinacin. A travs de dicha inversin, recuperaron esta denominacin como smbolo disruptivo de la colonialidad del poder a partir de la autoidentificacin como indgenas, trmino que aceptan para diferenciarse de la sociedad mayor de la que forman parte.

1 Dichos comentarios han sido presentados de manera un tanto informal en dos congresos realizados en Santiago de Chile, entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2010 y un poco mejor organizados para las jornadas anuales de la maestra correspondiente, en el mes de diciembre de 2010. Por lo tanto, muchas de estas anotaciones son resultado del intercambio y los invalorables aportes de investigadores que, desde otras disciplinas y respecto de otros casos, tambin se interrogan por esta categora. A ellos un especial agradecimiento. 2 En referencia a ellas, pueden consultarse las obras de Cornejo Menacho (1992), Almeida (1993), Guerrero (1996), Ibarra (1998) y Bretn Solo de Zaldvar (2001).

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

37

Las reflexiones de muchos de los intelectuales aqu entrevistados han resultado aportes centrales tanto para el campo cientfico-acadmico como para la misma sociedad que en la ltima Asamblea Constituyente proclam el reconocimiento del Ecuador como Estado Plurinacional. En este sentido, hemos encontrado que el concepto de indgena es ampliamente aceptado entre los entrevistados. No ocurre lo mismo con el concepto de intelectual. Como podremos observar, lo que realmente tensiona esta categora compuesta no es el trmino indgena sino el trmino intelectual. En dicho sentido, nos parece oportuno poner en consideracin los alcances y las implicancias de dicho concepto por parte de los mismos sujetos a quienes refiere.

2) [Im]precisiones conceptuales

2.1. Aproximacin a una categora esquiva

El trmino intelectual supone un concepto complejo, de lmites imprecisos y definido a partir de un conjunto de tradiciones heterogneas que sobredimensionan determinados elementos, en pos de la funcin que un intelectual debera tener o se considera que tiene de hecho en una determinada sociedad. A pesar de las diferencias, dichas tradiciones coinciden en observar que se trata de sujetos cuya reflexin sobre su propio accionar es permanente, justificando y legitimando as el sentido de su existencia (Funes, 2006). Contrario a la crtica terica que nos sita en la pos modernidad, no creemos que los intelectuales sean una especie en extincin, porque no consideramos que la modernidad y sus utopas hayan llegado a su fin (Rojo, 2006). En todo caso, la ciudad letrada (Rama, 1984) ha flexibilizado sus fronteras y ha ampliado su horizonte, a partir del cual se vislumbra la presencia de nuevos actores (intelectuales de nuevo tipo), de nuevas formas de conocimiento y de nuevos soportes a travs de los cuales hacer circular ese conocimiento. En este sentido, compartimos la definicin generalizada del intelectual como una especie moderna (Monsivais, 2007; Altamirano, 2006; Funes, 2006), asociada al proceso de secularizacin que puede observarse a partir del desarrollo de la ciencia como forma de conocimiento hegemnico en Occidente y de la emergencia de una (aparente) diversidad ideolgica que trascenda al texto bblico. Dicha secularizacin tambin estuvo acompaada del proceso de urbanizacin y la creacin de las universidades en Europa, as como la extensin de la imprenta: la cultura impresa ha permitido el acercamiento de los intelectuales al espacio pblico hacia el cual dirigen sus reflexiones. En realidad, en sus inicios dicho espacio estar necesariamente constituido por un pblico alfabetizado, aunque no necesariamente docto. Tal es as que el surgimiento de los intelectuales en Occidente acompa la emergencia y consolidacin del Estado moderno, entendido como autoridad pero tambin como polo de

38

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

atraccin e irradiacin de discursos legitimadores en cuya fecundacin sern convocados a participar3. Como correlato, se han desarrollado un conjunto de tradiciones tericas en el pensamiento occidental, que han reflexionado sobre la figura del intelectual. En trminos analticos, sostendremos que existen por lo menos tres: la tradicin normativa, la tradicin marxista y un acumulado heterogneo de tradiciones sociolgicas (Altamirano, 2006). La tradicin normativa destaca la idea de misin como horizonte de sentido en las reflexiones y acciones de los intelectuales. A su interior conviven perspectivas tan diversas como la de Julien Benda, quien los denomina clrigos por considerarlos guardianes apolticos de valores atemporales y universales (Benda, 1927), como la propuesta de Sartre quien, ms all de las variaciones en su pensamiento (Sartre, 1950 [1945], 1994, 1973), plantea la temporalidad de los valores a ser defendidos, siempre en oposicin a las fuerzas conservadoras de dicho momento. La perspectiva marxista retoma fundamentalmente la obra de Antonio Gramsci, quien produce un vuelco en las interpretaciones economicistas de lo escrito por Marx y propone no ya una dimensin moral en la tarea intelectual, sino claramente poltica. Si todos los hombres son intelectuales pero no todos los hombres en una sociedad cumplen la funcin de intelectual (Gramsci, 2003 [1924]), esto significa que toda clase esencial (es decir, aquella o aquellas que protagonizan la etapa histrica que se est viviendo) tiene en su interior un grupo relativamente autnomo cuya funcin es la de construir un imaginario de homogeneidad y conciencia de su clase. Gramsci los llama intelectuales orgnicos para diferenciarlos de los intelectuales tradicionales que son aquellos que fueron parte de clases esenciales en la estructura econmica y social precedente. La tercera tradicin de pensamiento abarca diferentes perspectivas de anlisis sociolgicas que proponen lecturas desde consideraciones culturales tanto como institucionalistas y que, en general, no definen al intelectual como portador del cambio poltico, sino como un sujeto que es, en ltima instancia, funcional al sistema de poder vigente (Shils, 1970; Bourdieu, 1999). Sin desconocer la complejidad y diversidad de perspectivas que ha aportado el campo de la sociologa (de hecho sera fundamental retomarlas

3 El mito de origen que acompaa a estos sujetos, los sita en la Francia de fines de siglo XIX como colectivo dentro de una sociedad a travs de su intervencin en el mbito pblico (Ramos, 1989). El vocablo emerge haciendo referencia a los escritores que irrumpieron con la palabra de manera determinante durante el affaire Dreyfuss (simbolizado en el implacable Yo Acuso, de Emile Zol), protegidos por un manto de legitimidad ya no tradicional, divina o burocrtico-poltica, sino moral y esttica. En Latinoamrica, una de las ms justas expresiones de este movimiento para aquella poca fue el Modernismo, que recre el espacio de la cultura como experiencia de lo bello. De esta manera construyeron un dispositivo que articulaba orden poltico y cultura, ansiando desde las letras poner freno al avance del positivismo biologicista.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

39

para analizar el problema de las ciencias desde la academia y el problema de la construccin del liderazgo intelectual), hemos notado que la produccin de los intelectuales indgenas que estudiaremos se encuentra mejor caracterizada con elementos brindados desde las tradiciones normativa y marxista. Llamativamente, muchos de los problemas que los atraviesan son comunes a los planteados por las tradiciones de pensamiento sobre los intelectuales que fueron producidas en Europa Occidental. No obstante, las resignifican de manera original y ciertamente bastante heterognea. Antes de pasar a ello, es necesario evidenciar la dificultad para definir al intelectual de manera abstracta, dado que refiere a un sujeto derivado de un proceso histrico puntual (y especficamente de origen europeo a pesar de que podamos reconocer su figura y funciones en otros continentes y sociedades). Como lo indica Mauricio Gil (2009), ese es, justamente, el problema del enfoque del tipo ideal ya que todo tipo ideal tiene una historia. En este sentido, Zygmunt Bauman (1998) propone ubicar dicha categora dentro de un espacio social ms amplio. Incluso Gramsci (2003 [1924]) destaca que el error es buscar lo intrnseco y definitorio del intelectual, en lugar de pensar el contexto de relaciones sociales en el cual se desenvuelve, para reconocer su posicin y funcin. Como podemos observar, el tratamiento y la vigencia del tema constituyen una trampa terica heterognea de la cual tampoco esperamos salir ilesos. Al momento de escribir estas lneas, definiremos al intelectual, de manera general (Gramsci, 2003 [1924]: 13-17), como un sujeto que posee un conocimiento no especfico, a partir del cual es socialmente reconocido, respetado y legitimado. Esta legitimidad es la que le permite intervenir en el espacio pblico a travs de la palabra escrita (Ramos, 1989). Aquello que podramos denominar oralidad, podra no ser considerado como atributo para definir a estos sujetos, por carecer de un soporte que le permitiera viajar, es decir, que pudiera ser recibido por un interlocutor que no hubiera estado presente en el momento de la enunciacin. No obstante, a lo largo del siglo XX se desarrollaron otras tecnologas como el audio y el video (que hoy permiten un viaje an ms veloz a travs de Internet), a travs de los cuales circulan los discursos que ya no se producen exclusivamente en la ciudad letrada. Por esta razn, la tesis en la cual se enmarca este trabajo tendr por fuentes su produccin tanto escrita como oral. En este punto, consideramos fundamental retomar lo escrito por Gramsci, Bauman y Gil: el discurso de estos intelectuales es contextual. Como toda representacin, sus enunciados no son sinnimo de realidad, sino de parcialidad que, sin ninguna duda, ilumina y opera sobre esa realidad. En este sentido, los intelectuales son sujetos histricos y situados en sus circunstancias, dotados de la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una visin, una actitud, filosofa, una opinin para y en favor de un pblico (Said, 1996:30). Justamente por ello, pasaremos a situar histricamente el concepto de intelectual indgena en el Ecuador.

40

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

2.2. Intelectuales indgenas ecuatorianos: un concepto en construccin

En junio de 1990 se produce un masivo levantamiento indgena en el Ecuador, pionero entre las insurrecciones que inauguran los movimientos sociales en Amrica Latina en el contexto neoliberal. El primero de los 16 puntos de la plataforma de lucha demandaba el reconocimiento del Ecuador como Estado Plurinacional (CONAIE, 1990). Desde esa evidente irrupcin en el espacio pblico hasta la concrecin formal del reclamo en la actual Constitucin de la Repblica de Ecuador (en vigor desde el 20 de octubre de 2008), la trayectoria de este movimiento, representada a nivel nacional por la CONAIE, ha atravesado tanto etapas de fortalecimiento como de debilidad y rupturas. En dicho lapso, ha pasado por la formacin de un movimiento poltico-electoral (el MUPP-NP4), la intervencin en movilizaciones que implicaron la renuncia casi consecutiva de tres presidentes -incluyendo una frustrante experiencia de cogobierno en uno de ellos-, y por la participacin activa en los debates que dieron lugar a las constituciones de 1998 y de 2008 (hoy vigente). La trascendencia de este movimiento social, as como la construccin de esta demanda, no puede entenderse sino como resultado de una lucha histrica, a lo largo de la cual debe considerarse la formacin de dirigentes que ejercieron una funcin intelectual. Cuando hablamos de intelectuales indgenas en el Ecuador estamos haciendo referencia a un tipo especfico de intelectual cuyo contexto de surgimiento puede ubicarse a raz del proceso de modernizacin que vivieron los estados en Amrica Latina a partir del fin de la segunda guerra mundial. Dicho proceso alcanz picos de desarrollo, segn el caso de anlisis, entre los aos 50 y 70 del siglo XX. La citada modernizacin no afect solamente a las estructuras socioeconmicas (que derivaron en procesos de reforma agraria y, en casos muy puntuales, en la sustitucin de importaciones de bienes industrializados) sino tambin en la ampliacin del acceso al sistema educativo. Si bien en el Ecuador la lucha de los pueblos indgenas por la educacin bilinge data de las primeras dcadas del siglo XX, la mitad del siglo encuentra a los indgenas de la sierra organizados en sindicatos, mayoritariamente agrarios, y bajo el liderazgo compartido (y, en algunos casos, subordinado) con militantes de los partidos comunista y socialista. Tambin se forman cooperativas y centros, particularmente en territorio amaznico, con fuerte apoyo de las iglesias protestante y catlica5. La acumulacin de estas experiencias orga4 En 1995 se forma el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo Pas.

5 Uno de los elementos que debe ser tenido en cuenta es la tarea de misioneros salesianos en territorio sur amaznico as como la del Obispo Monseor Proao en Riobamba, entre tantos otros religiosos que contribuyeron tanto en la conformacin de organizaciones indgenas como de sus intelectuales. Al respecto pueden consultarse Cornejo

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

41

nizativas y de lucha a partir de demandas especficas fue decantando en la construccin de organizaciones indgenas regionales para la dcada del 70 y 80 (Guerrero, 1996). Pero la mayor parte de los centros educativos se encontraban en las ciudades. Por ello, otro de los elementos a tener en cuenta en el proceso constitutivo de estos intelectuales es la migracin interna y el sucesivo proceso de urbanizacin, generando en la ciudad un espacio de encuentro entre poblaciones provenientes de diferentes latitudes. El ingreso a la escuela y la universidad se producir de manera lenta y progresiva (Flores Carlos, 2005) hasta que, entre fines de los aos 70 y comienzos de los 80, se visibiliza un conjunto no muy numeroso pero claramente identificable de graduados indgenas que atravesaron exitosamente el sistema de educacin formal. No casualmente, estos sujetos se encuentran entre los dirigentes que participan de la formacin de la CONAIE en 1986. Consideramos que ambas experiencias (la escolarizacin y la participacin en la construccin de un movimiento propio) aportan elementos significativos para definir a los intelectuales indgenas. Respecto de la primer experiencia, no se trata de que el paso por las instituciones educativas formales los convierta automticamente en intelectuales, sino del uso que estos sujetos harn de las herramientas que all aprendan (Flores Carlos, 2005; Ibarra, 1998; Bretn Solo de Zaldvar, 2001). En este espacio practican la lengua en castellano (de hecho, es all donde se los pretende despojar de su lengua materna), y tambin incorporan una serie de tecnologas y saberes especficos (son ejemplo de ello la escritura y la cartografa) que histricamente fueron utilizados para dominarlos (Zapata, 2005a). Paradjicamente, el intento centralizado de homogenizar, mestizar y controlar a estos pueblos, se convirti en un arma de doble filo. De todas maneras, la novedad histrica no es el uso de la escritura por parte de estos sujetos como estrategia de supervivencia (como seala uno de los entrevistados la letra con sangre entra). Lo llamativo es que habiten los espacios acadmicos, y que esto genere un acumulado que contribuye a la legitimidad de sus enunciados, incluso hacia fuera de dicho mbito. El segundo elemento a tener en cuenta es la militancia poltica para conformar organizaciones propias en base a una representacin poltica directa, es decir, ya no mediada por partidos, sindicatos e iglesias. Este proceso organizativo se visibiliza en los aos 60 con la creacin de la Federacin Shuar en la amazona y en 1972 con la unificacin de organizaciones de segundo grado en la regional serrana a travs de ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccharimui en kichua que significa el despertar de los pueblos indgenas del Ecuador). Los centros formados en territorio amaznico alcanzarn su propia regional en 1980 (la Confederacin de Nacionalidades Indgenas de la Amazona Ecuatoriana - CONFENIAE) y seis aos despus, las organizaciones

Menacho (1992), Almeida (1993) y Alb (2008).

42

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

de la sierra y de la selva confluirn en la CONAIE6. A la par de estas nuevas formas de mediacin entre poblacin indgena y estado se forman estas capas de intelectuales que sern las encargadas de construir un discurso propio y una representacin poltica directa de la poblacin indgena (Guerrero, 1996). Constituye tambin un hito en el proceso de construccin histrica del sujeto indgena que hasta el momento participaba colectivamente en organizaciones no indgenas (ya sean partidarias, sindicales o eclesiales) que operaban como intermediarios7 entre sus intereses y los del resto de la sociedad. El rol del Partido Comunista en Ecuador, y su vertiente sindical apoyada en la FEI (Federacin Ecuatoriana de Indios) desde 1944, es fundamental para comprender cmo contina vigente, aunque haya sido re-significado, el discurso de la lucha de clases entre las organizaciones indgenas de la sierra. He aqu un claro ejemplo: A pesar de la marginacin, discriminacin, opresin y exclusin en la que nos han sumido los sectores dominantes que controlan el poder poltico, econmico y militar, los pueblos y nacionalidades indgenas hemos logrado recuperar el espacio usurpado en 1492 para cuestionar y poner al descubierto la injusticia social y explotacin econmica. (CONAIE, 1994).

Este discurso poltico moderno en torno a demandas concretas subraya contradicciones implicadas en el uso de un lenguaje ajeno (y ms especficamente de sus dominadores), pero que detrs se arroga un fuerte debate intelectual de resignificacin (Ibarra, 1998). Estas primeras reflexiones permiten historizar y visibilizar a los intelectuales indgenas que son sujeto de nuestro estudio. Sin embargo, en un nivel terico, insistiremos en que no se trata de un concepto que haya alcanzado lmites precisos; motivo por el cual incita mayor consideracin por parte de las ciencias sociales en Latinoamrica. En dicho mbito, debe destacarse la organizacin en el ao 2006 del Simposio Internacional Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina promovido por el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universi6 De esta manera surge la Confederacin de Organizaciones Indgenas del Ecuador en 1986 como representacin nacional de organizaciones indgenas regionales en la sierra, la amazona y la costa ecuatoriana. Algunas especificidades respecto de su particular estructura organizativa, han sido desarrolladas por Andrs Guerrero (1996: 9). 7 Andrs Guerrero denominar administracin tnica a esta forma de dominacin que perdur desde la instauracin de la Repblica, consistente en la identificacin de una frontera entre indios y blancos, a partir de la cual el Estado legara el rol de administrador a los segundos sobre los primeros. Esta forma de administracin privada y local de poblaciones (dado que ser ejercido por hacendados, funcionarios locales y clrigos) se desintegrar junto con el sistema de hacienda, proceso que en el Ecuador es bastante tardo respecto del resto de Amrica Latina dado que ocurre a mediados de los aos 70 (Almeida et. al., 1993).

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

43

dad de Chile (Zapata, 2007b). En dicho evento se problematiz el abordaje de ese concepto a partir de las valiosas intervenciones de intelectuales indgenas latinoamericanos, que reflexionaron sobre su rol en el contexto actual. Slo por destacar a una autora ecuatoriana, Estelina Quinatoa Cotacachi (antroploga quechua, quien lleg a dirigir el rea cultural del Banco Central del Ecuador), deliber sobre un conjunto de problemas a los que se ven enfrentados los intelectuales indgenas hoy. Desde su punto de vista, dichos problemas estn atravesados por un factor externo, que es la resistencia o aceptacin por parte de los no indgenas. Estos problemas son: 1) la decisin de asumir un compromiso (o no asumirlo) hacia su grupo cultural y a su vez organizarse entre intelectuales indgenas, gremialmente, como profesionales, lo cual refiere a un doble proceso de dignificacin de la tarea intelectual y de autoidentificacin respecto de la pertenencia a dicho grupo; 2) su posible insercin en la sociedad nacional en trminos de negacin de su procedencia tnica; 3) y la participacin en los destinos del pas que habitan. Si observamos con detenimiento el primer problema planteado, encontraremos elementos para situar sus reflexiones en la estela de la tradicin normativa de vertiente sartreana (Sartre, 1994). Para Quinatoa Cotacachi, existe una responsabilidad moral, irrenunciable, que define el carcter particular del intelectual indgena, de representar los intereses colectivos de sus pueblos, exigir respeto y aportar al movimiento indgena desde esa insercin ms ventajosa. Esto sucede con el grupo intelectual indgena ms numeroso que es el de los dirigentes. Algunos formados en el seno mismo de la organizacin, otros en instituciones acadmicas, luego de lo cual ingresaron al movimiento; expresan la doble dimensin que los define al cumplir con el rol poltico del intelectual orgnico (a un grupo tnico), y con el compromiso intelectual. En el prximo apartado abordaremos este caso especfico. En el escenario de las ciencias sociales latinoamericanas, algunos intelectuales no indgenas tambin han realizado aportes al campo. A partir de una serie de estudios comparativos, Claudia Zapata ha destacado tres tipos diferenciados de intelectuales indgenas: el dirigente, el profesional y el crtico, todos ellos intelectuales orgnicos en trminos gramscianos, ya que su funcin consiste en fundamentar un proyecto poltico articulado en torno a la identidad tnica que promueve la liberacin poltica a travs de la liberacin cultural, es decir, la liberacin de las mentes a partir de la conciencia de la situacin de dominacin (Zapata, 2005a). Dicha liberacin cultural y poltica consiste en la capacidad de constituirse en sujetos capaces de representarse a s mismos. El tercer aporte terico lo realiza Igidio Naveda Flix (2007) quien destaca fundamentalmente a los acadmicos, que son respetados en la sociedad civil y tienen la virtud de teorizar acerca de lo indgena. Este autor advierte que este tipo de intelectual se encuentra desvinculado de las organizaciones y que por lo tanto sus aportes no siempre son recogidos por ellas para la construccin ideolgica. Sin embargo, reconoce tambin a aquellos que cumplen un rol poltico (y que, sin dejar de ser acadmicos, disean estrategias de

44

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

lucha al interior de las organizaciones, cumpliendo roles dirigenciales o de activistas); y a un tercer grupo que denomina profesionales, ya que ponen sus conocimientos tcnicos y legales, de planificacin y formulacin, al servicio de las organizaciones. Estos ltimos asesoran, ofrecen capacitaciones, preparan materiales y organizan la comunicacin a travs de programas radiales y el uso de Internet. Tanto en la tipologa presentada por Claudia Zapata como en la de Igidio Naveda, quedan excluidos aquellos intelectuales indgenas que no se autodefinen como tales. Esto no es casual. En este punto, es necesario retomar una hiptesis, dado que desde el punto de vista que aqu sostenemos la categora intelectual indgena es una categora profundamente poltica. Como lo indica Claudia Zapata (2005b: s/p) el surgimiento de este tipo de representacin es el hilo conductor que permite seguir un proceso histrico que a pesar de ser masivo no involucra a toda la poblacin indgena. En primer lugar porque la categora indgena no supone una poblacin homognea, y en segundo lugar porque no puede asumirse a los intelectuales indgenas como una voz que conecta el presente con la cultura tradicional e incluso prehispnica. Comprender su historicidad es necesario para entender que su existencia representa una ruptura y una forma de resistencia reciente de sujetos que se podra identificar externamente como mestizos pero que han asumido su parte indgena y actan a partir de ella (Zapata, 2005b). Esto es nodal porque tambin se debe destacar que no es posible establecer una identificacin absoluta entre la escritura de estos intelectuales y las culturas de las que proceden. Por lo tanto, no veo en ella [su escritura] el reflejo transparente de una cultura sino una re-presentacin en la que median estrategias narrativas y polticas de distinto tipo (Said 1993). () Esa produccin los hace formar parte de un campo intelectual donde aparecen como los recin llegados (Bourdieu 2000), un espacio de poder que tampoco acaba de considerarlos, como demuestra el hecho de que se los valora ms por la exclusin de que han sido objeto, que por constituir corrientes de pensamiento. (Zapata, 2005b: s/p)

El concepto de intelectual indgena pone en cuestin la nocin de representacin, no slo en trminos etimolgicos (re-presentar implica presentar nuevamente) sino como forma de mediacin, incluso como acto de ventriloquia que los sita entre la identificacin como indgenas y como intelectuales. De estas primeras formulaciones se desprenden las siguientes preguntas: Qu entienden ellos por el concepto de intelectual? Hacia quin dirigen sus reflexiones? Quines son sus referentes tericos y polticos? y Cules son sus consideraciones acerca del uso de este trmino para definir su actividad? En el presente trabajo ensayaremos algunas respuestas a estos interrogantes.

Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52

45

3) Conversaciones en Quito.