Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Revista Nuestra Cultura18 PDF

Revista Nuestra Cultura18 PDF

Cargado por

IsabellapadronTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Revista Nuestra Cultura18 PDF

Revista Nuestra Cultura18 PDF

Cargado por

IsabellapadronCopyright:

Formatos disponibles

diciembre de 2012 / ao 4 / nro.

18

Revista de distribucin gratuita

C

JOVEN NARRATIVA ARGENTINA

RELATOS DE JULIN TROKSBERG, HERNN RONSINO, LIZA PORCELLI PIUSSI,

ALEJANDRA ZINA, NGELES YAZLLE GARCA, MARIANO ABREVAYA DIOS,

JUAN DIEGO INCARDONA, MARIANA DIMPULOS Y SONIA BUDASSI.

2 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

EL GRAN CIERRE DE LA SEGUNDA EDICIN

DE TECNPOLIS

Ante una multitud presente en el arco que corona la entrada principal

de Tecnpolis, el sbado 10 de noviembre, se realiz la clausura oficial

de la megamuestra de arte, ciencia y tecnologa, que cont con ms de

3.500.000 visitas durante los 89 das que permaneci abierta.

El espectculo cont con las presentaciones de El Choque Urbano, la

Fanfarria Alto Per de Granaderos, el grupo de teatro areo Prix DAmi

y Catupecu Machu, banda ovacionada por los miles de personas que

siguieron el recital.

En la segunda edicin de Tecnpolis, el Skate Park, la pista ms grande

de la Argentina; el Galpn Joven, sede de shows programados por la

Secretara de Cultura de la Presidencia de la Nacin, visitado por ms

de 350.000 personas; y los espacios verdes, donde se practicaron

diversos deportes urbanos, fueron las atracciones ms importantes que

ofreci el Mundo Joven.

En el anfiteatro construido sobre el techo del pabelln de la Secretara

de Cultura de la Presidencia de la Nacin, actuaron, ante ms de 1000

personas, La Bomba de Tiempo, la Orkesta Popular San Bomba,

Metabombo y el Combinado Argentino de Danza.

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACIN

Cristina Fernndez de Kirchner

VICEPRESIDENTE DE LA NACIN

Amado Boudou

SECRETARIO DE CULTURA DE LA NACIN

Jorge Coscia

SUBSECRETARIA DE GESTIN CULTURAL

Marcela Cardillo

SUBSECRETARIA DE POLTICAS

SOCIOCULTURALES

Alejandra Blanco

JEFE DE GABINETE

Fabin Blanco

DIRECTOR NACIONAL DE PATRIMONIO

Y MUSEOS

Alberto Petrina

DIRECTOR NACIONAL DE ARTES

Jos Luis Castieira de Dios

DIRECTORA NACIONAL DE POLTICA

CULTURAL Y COOPERACIN

INTERNACIONAL

Mnica Guariglio

DIRECTOR NACIONAL DE

INDUSTRIAS CULTURALES

Rodolfo Hamawi

DIRECTORA NACIONAL DE

ACCIN FEDERAL

Mara Elena Troncoso

JEFE DE COMUNICACIN Y PRENSA

Alejandro Obeid

STAFF

NUESTRA CULTURA ES UNA PUBLICACIN DE LA SECRETARA DE CULTURA

DE LA NACIN.

AV. ALVEAR 1690, C1014AAQ CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES.

PRENSA@CULTURA.GOB.AR / WWW.CULTURA.GOB.AR

REALIZACIN INTEGRAL: REA DE COMUNICACIN Y PRENSA.

STAFF. DIRECTOR: ALEJANDRO OBEID / REDACCIN: SOFA ARUGUETE,

BETTINA BARBIERI, LEILA GANEM, PAOLA MOLINA, EUGENIA PREZ

ALZUETA, ANA QUIROGA, MARTN REYD, BRBARA SCHIJMAN, FTIMA

SOLIZ, GABRIEL TRIPODI Y MARA JOS VERNA / DISEO Y DIAGRAMACIN:

ORLANDO GOLDMAN, MARTN MAROTTA, GUSTAVO WALD Y ARIEL

ZALECHAK / FOTOGRAFA: SILVINA FRYDLEWSKY, ROMINA SANTARELLI Y

AUGUSTO STARITA / LOGSTICA Y COLABORACIN: SOLEDAD AMARILLA,

MARCELO D'AMATO, ADRIANA DAOIZ, ALEJANDRO GIMNEZ, PABLO

MALDONADO, NAHUEL MOROZ, SOLEDAD OBEID Y NICOLS RANDO.

ADMINISTRACIN: GEORGINA IBARROLA Y TRINIDAD MASSONE.

ILUSTRACIN DE TAPA: GUADALUPE HAEDO.

ISSN 18528651

NUESTRA

FOTO

nro. 18 | ao 4 | diciembre de 2012 |

diciembre de 2012 / ao 4 / nro. 18

Revista de distribucin gratuita

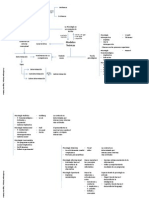

Sumario

EL LECTOR ES HOY MS INDISPENSABLE QUE EL ESCRITOR

Miguel Vitagliano analiza la experiencia de la lectura y piensa la literatura argentina

actual.

NARRATIVA ARGENTINA

Dossier especial, con relatos de Hernn Ronsino, ngeles Yazlle Garca, Mariana

Dimpulos, Juan Diego Incardona, Liza Porcelli Piussi, Sonia Budassi, Mariano Abrevaya

Dios, Julin Troksberg y Alejandra Zina.

UN PASEO POR LA IDENTIDAD CULTURAL ARGENTINA

Los museos nacionales abrieron sus puertas en una noche nica.

NUESTRA POLTICA ES DE DIVERSIDAD CULTURAL

Gestin cultural y desarrollo sustentable en Francia, segn Christopher Miles.

ESTADO, CULTURA, TECNOLOGA: LAS CLAVES DEL DEBATE

Textos de Rodolfo Hamawi, Damin Loreti y Luis Lozano, del libro En la ruta digital.

ESCRIBIENDO EL OFICIO

Guillermo Saccomanno, Guillermo Martnez y Washington Cucurto: literatura en los

Pre MICA.

EL TEATRO NACIONAL ES UN FENMENO ABSOLUTAMENTE INDITO

El dramaturgo Mauricio Kartun mapea la actualidad del gnero.

LA CULTURA, GALARDONADA

Un recorrido por la entrega de los Premios Nacionales 2012.

NUESTROS ARTISTAS

Mi arte crece del constante despertar a la lucha cotidiana,

por Nora Patrich.

04

3

Leer como argentinos a autores

argentinos es un gesto de confianza en

nosotros mismos. Por qu el adjetivo

nacional asociado a la literatura la hace

en algn sentido mejor? Jvenes

escritores argentinos, as como una

descripcin y una promesa a la vez, es el

tema del dossier central del decimoctavo

nmero de Nuestra Cultura. Juventud

(como promesa) y nacionalidad (como

afirmacin identitaria) son valores para

ser cultivados por una poltica cultural

que se piense estratgicamente en el

largo plazo.

Sobre todo porque es difcil para nuestros

jvenes escritores publicar sus obras y

darse a conocer. Especialmente en un

sistema editorial como el que heredamos

de los 90, tan concentrado en grandes

multinacionales extranjeras que dificulta

la difusin de nuevos talentos entre los

lectores cada vez ms tomados por los

grandes tanques de las dos o tres

editoriales de siempre.

Decamos en el primer editorial de esta

revista, all por 2010, que pretendamos

que esta publicacin fuera una ventana al

mundo de los talentos ms jvenes, de

quienes se inician y tienen la capacidad y

la irreverencia necesarias, en definitiva,

de las nuevas voces que empezaron a

florecer en este pas de un tiempo a esta

parte. Creo que este nmero, muy en

especial, est por encima de las

expectativas de aquella lejana intencin.

Estos escritores son bastante ms que

promesas. Son realidad constante y

sonante, y aqu estn sus relatos para dar

cuenta de la validez de su gesto literario.

Abrir puertas. Inaugurar espacios.

Reconstruir, en la modestia de nuestras

posibilidades, algunos circuitos donde se

renan los nuevos talentos. Esa es la

tarea de un Estado activo en materia de

poltica cultural. Ese es el espritu que

anima nuestra gestin, y nuestra revista,

desde que comenzamos.

Porque la creatividad ya est, ah

disponible. A la espera de nuevos lectores.

De lo que se trata es de hacerla circular y

convertirla en industria cultural. Para la

Argentina y para el mundo.

EDITORIAL

Jorge Coscia. Secretario de

Cultura de la Presidencia

de la Nacin

06

24

26

28

30

32

34

36

NARRATIVA

ARGENTINA

El lector es hoy ms indispensable

que el escritor

-Cmo fue su encuentro con la literatura?

-Mi primer recuerdo consistente como lector es estar

sentado, a los cinco aos, en el primer piso de una

escalera largusima leyendo una historieta. Era de da

cuando me sent a leer y ya caa la tarde cuando le-

vant la vista. Jams, ni siquiera en ese momento,

tuve idea de haber entendido lo que lea, apenas re-

cuerdo que era una historia de cowboys; el western

tampoco sera un gnero que me interesara de ah

en ms. Lo que permanece consistente hasta hoy es

la sensacin de que algo haba cambiado para siem-

pre en m esa tarde y que yo era responsable de ese

cambio. El resto era un asunto secundario comparado

al descubrimiento de que ya no era el mismo. Haba

descubierto una mquina invisible para empezar a

leer todas las cosas. Desde luego, en ese momento

crea que leer era otro modo de decir comprender,

de encontrar un sentido. Despus fui descubriendo

que leer era encontrar intensidades, corresponden-

cias inesperadas, palabras calladas, y que el sentido

no le perteneca a la naturaleza de las cosas, sino a

las decisiones impuestas por los hombres.

-En relacin con ese lector previo a la academia,

al estudio de la crtica y la teora, qu perma-

nece y qu cambi en su forma actual de leer?

-El cambio ms importante es que ya no puedo leer

ciertos libros por primera vez. El lector que fui est

contenido en el lector que soy. Uno no deja de recor-

darle constantemente al otro que yo, dira parafra-

seando a Freud, no es el amo y seor en su propia

morada, que siempre hay otro, y otro Lo que es,

adems, una experiencia clave en la lectura, no?

Porque no leemos para jugar a ser otros, leemos para

ser a pesar de lo que los otros nos imponen, de lo

que el mundo nos impone.

Lo que el estudio de la crtica y la teora cambi en

mi experiencia fue el hecho de elegir leer el mundo

desde esa perspectiva. Ubicar la atencin en la len-

FOTO: Editorial Norma.

MIGUEL VITAGLIANO

NACI EN BUENOS AIRES, EN 1961. ES

PROFESOR DE TEORA LITERARIA EN LA

FACULTAD DE FILOSOFA Y LETRAS DE LA UBA.

INTEGRA LA COMISIN DIRECTIVA DE LA

MAESTRA EN ESTUDIOS LITERARIOS DE ESA

UNIVERSIDAD.

EN 1996, EN BERLN, RECIBI EL PREMIO

ANNA SEGHERS POR SU NOVELA LOS OJOS AS

1996. PUBLIC, ADEMS, POSDATA PARA LAS

FLORES 1991, EL NIOPERRO 1993, CUELO

SUELTO 1998, VUELO TRIUNFAL 2003, GOLPE

DE AIRE 2004, LA EDUCACIN DE LOS SENTIDOS

2006, CUARTETOS PARA AUTOS VIEJOS 2008 Y

EL OTRO DE M 2010.

DESDE 2009 PARTICIPA DE LA REVISTABLOG

ESCRITORES DEL MUNDO

WWW.ESCRITORESDELMUNDO.COM.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS LETRAS LOCALES

gua, como aquello que define nuestra posicin en el

mundo, no como un instrumento de ideas y pensa-

mientos que son ajenos a ella. Cuanto pensamos est

atravesado por la lengua, no est desligado ni fuera

de ella. Barthes deca que la lengua era fascista, no

porque nos obliga a callar, sino porque nos obliga a

decir.

-En su opinin, qu es leer? Cules son sus

efectos?

-La lectura de la literatura produce interferencias en

medio de ese bombardeo constante en el que esta-

mos sumidos y que nos invita, obligatoriamente, a

estar adheridos, pegados, confundidos con lo que

se dice. La lectura, entonces, interfiere el flujo de

esa conexin y hace de la intimidad un espacio de

resistencia. Un modo de escapar al control. Cada vez

estn ms restringidos los espacios de la intimidad,

ese espacio propio donde ensayamos quines que-

remos ser. Hoy, en cambio, todo tiende a ser ex-

puesto en el muro de las redes sociales de

Internet. Los diarios ntimos, en buena medida, le

han cedido todo su lugar a la virtualidad que se hace

pblica.

-El lector es tambin una figura analizada inten-

samente por la crtica y la teora literaria. Cul

es su imagen del lector actual?

-En trminos sociales, me animara a decir que el lec-

tor es hoy ms indispensable que el escritor. No me

refiero en un sentido, digamos, literario, sino a las

prcticas de produccin y recepcin ms all de la li-

teratura. No creo estar exagerando si digo que, desde

la irrupcin de los mensajes de texto de los celulares

y los twits, hay un buen nmero de personas que es-

criben mucho ms hoy de lo que haran sin mediar

esa tecnologa. Tampoco creo exagerar si digo que la

mayor parte de ellos no es consciente de esa situa-

cin. Se trata de una prctica automatizada tanto en

la produccin como en la recepcin. Nos consume el

4 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

CONVOCADO A PENSAR LA ACTUALIDAD DE LA LITERATURA ARGENTINA Y, EN ESTE MAR DE LETRAS, EL CUENTO,

UN GNERO QUE HA COSECHADO HISTORIA EN EL PAS, EL ESCRITOR, DOCENTE, TERICO Y, SOBRE TODO, LECTOR

MIGUEL VITAGLIANO DIALOG CON NUESTRA CULTURA ACERCA DE SUS RECORRIDOS EN LA LECTURA, LAS

POSIBILIDADES QUE ESTA ABRE SOBRE EL MUNDO, Y UNA VIDA MARCADA POR LOS LIBROS Y LOS AUTORES.

mensaje que consumimos. Necesitamos lectores para

que, ante ese acto de consumo, tengamos la alter-

nativa de un acto de lectura. En el acto de consumo

no hay distancia, se arrasa con todo para llegar a la

inmediatez de lo que se dice; en el acto de lectura,

en cambio, no puede sino haber reflexin sobre la

propia prctica.

Fuera de esa situacin, creo que tambin hay una

tendencia creciente a que el lector de libros con-

suma y no que se comporte como un lector. Basta ob-

servar un instante el modo en el que se suele hablar

de los libros en los medios y tambin de promocio-

narse. Se habla de lecturas giles, o de libros que pa-

recen pelculas Lo que no es necesariamente un

disvalor, pero sin duda jams podra tomarse como

un valor en s.

-Considera que esa situacin lleva a que se es-

criba en busca de un lector para el mercado?

-Es posible, pero en tren de subrayar lo importante,

apuntara a sealar otro aspecto: la necesidad de tra-

bajar en las destrezas de lectura. Es decir, en lo que

significa la lectura como un acto de libertad indivi-

dual. Cuando leemos, estamos interpretando y con-

frontando nuestras ideas con el mundo, y si la

capacidad de lectura se reduce, disminuye tambin

la capacidad de interpretar lo que nos rodea. Los pro-

blemas de la lectura, llammosla literaria, son cues-

tiones sociales. Si la capacidad de lectura decrece,

corre el riesgo de restringirse a la capacidad de criti-

car, interpretar lo que rodea, y tambin la capacidad

de inventar alternativas.

Uno de los problemas serios que atravesamos en el

presente se vincula con la comunicacin: cmo logra-

mos hacer entender lo que queremos a los dems,

cmo nos encontramos con los dems en las ideas y

proyectos. Y tambin cmo hablamos. Vivimos en un

tiempo de profunda devaluacin del lenguaje. Trata-

mos de agrandar las palabras creyendo que as vamos

a llegar a las cosas. Es como los adolescentes cuando

al referirse a un amigo, dicen es un re amigo, lo

que no hace sino devaluar la palabra amistad. Qu

sucede entonces en la sociedad cuando omos que

para hablar de nuestra cotidianeidad se usan trmi-

nos como el desastre, no se puede salir a la calle,

etctera? Los problemas de comunicacin son polti-

cos, y acaso por eso debamos convenir que el trabajo

con la escritura es, digamos, trabajar en la cantera de

las posibilidades por venir.

-Podra caracterizar el panorama actual de la

narrativa argentina?

-Cortzar sostena que cuando un lector argentino

lee el libro de un escritor argentino lo que hace es

poner en evidencia la confianza que tiene en s

mismo. Consideraba eso porque, como sola decir,

perteneca a una generacin que por lo general no

lea, salvo excepciones, autores connacionales ni lati-

noamericanos. Era una generacin, digamos, sin con-

fianza en s misma, en lo que la rodeaba, por lo tanto

era difcil que leyera a quienes la rodeaban. Los que

nacimos a partir de los aos 60 tuvimos una expe-

riencia distinta a la de aquellas generaciones, porque

crecimos leyendo tambin literatura argentina y lati-

noamericana, entre otras, a la generacin de Cort-

zar. Y los seguimos leyendo, y buscando nuevos

escritores, durante los aos de la dictadura. Es decir,

en esos momentos tambin confibamos en lo que

deba venir despus. Pero mucho ha cambiado desde

entonces en lo que atae al lugar que ocupa la lite-

ratura en la historia. Con la generacin de Garca

Mrquez, Fuentes, Vargas Llosa, Vias, se cierra una

etapa histrica decisiva para la literatura: la de los es-

critores que tenan una gravitacin pblica con sus

decisiones. De all en ms va a resultar muy difcil que

la voz de un escritor y sus posiciones tengan peso en

la agenda de una comunidad. Es un hecho histrico.

Ya no podr ser como antes. No podramos interpre-

tar lo que sucede en la serie literaria a partir de en-

tonces con expectativas que estn fuera de su tiempo

y que pertenecen a otro. El espacio simblico que

hasta los 80 o los 90 ocup la literatura en la socie-

dad ya no se parece en nada a lo que conocimos an-

teriormente. Hemos dejado atrs un tiempo sin tener

idea de cmo ser el que viene.

-Cules son los relatos y autores que marcan los

ltimos aos de la literatura argentina?

-Estamos inmersos en el presente, y a m se me hace

imposible tener una visin acabada de lo que ocurre

como si fuese pasado. No s, por otra parte, si la

mencin de un grupo de autores sea consecuente

con lo quiero pensar hoy de la literatura. Como deca

recin, estamos ante un momento de profunda trans-

formacin de lo que entendemos por literatura y arte,

y es difcil saber hasta dnde alcanzar ese cambio.

Prefiero destacar las fuerzas que se concentran en las

editoriales independientes que han aparecido en

estos aos, y que podran abarcar desde Eterna Ca-

dencia, La Bestia Equiltera o Entropa hasta Elosa

Cartonera. Son asociaciones de confianza sobre lo

que viene, en medio de la concentracin de las edi-

toriales transnacionales.

-Cules son los caminos de edicin que encuen-

tra quien, por ejemplo, termina una novela?

-Hay momentos en que un escritor no tiene posibili-

dades de tener un editor que quiera publicar sus tex-

tos. Eso puede suceder en distintos momentos o por

distintas razones. Pero se trata de algo secundario, y

ms en estos das, cuando aparecen otras posibilida-

des de difundir escritos.

Lo fundamental est, de todos modos, en que exista

el escrito y el deseo de seguir escribiendo. Prefiero las

asociaciones entre escritores. Si no hay editoriales, in-

ventarlas, construir las posibilidades. A principios de

los 90 creamos, con Rubn Mira y Anbal Jarkowski,

una editorial, Tantalia. Despus se sum Martn

Kohan al proyecto. Los cuatro publicamos all nues-

tras primeras novelas. Hoy, esa editorial sigue exis-

tiendo, pero conducida por otros escritores, y

nosotros estamos muy orgullosos de haber partici-

pado en esa experiencia.

-Interviene en la revista-blog Escritores del

Mundo. En qu consiste esta iniciativa?

-El proyecto surgi en 2009 entre un pequesimo

grupo y ahora ya somos ms de cien los que cola-

boramos en Escritores del Mundo. Es una iniciativa

donde lo que se destaca es la multiplicidad. Se pu-

blican pequeos textos inditos de autores de ge-

neraciones, tendencias estticas, gneros y pases

diferentes. La mayora somos argentinos, o argen-

tinos que residen en otras partes del mundo, pero

tambin colaboran escritores alemanes, espaoles,

chilenos, brasileos, bolivianos, rusos, estadouni-

denses, etctera. Es un proyecto en el que no cir-

cula el dinero, en el que prima la horizontalidad. Es

un desafo, en realidad: podrn las palabras co-

rroer las paredes de opacidad y sordera? Quin lo

sabe. Lo indudable es que da a da resulta ms im-

prescindible salvaguardar el lenguaje. No para con-

servarlo como un posesin, sino para mantener el

sentido de la diferencia y el sentido crtico.

-Si tuviese que elegir algunos cuentos argenti-

nos que hayan impactado en su relacin con la

literatura, cules seran?

-Adems de pensar en los cuentos de Borges y Cort-

zar, armara una serie con relatos vinculados al mundo

del trabajo. Y en esa serie incluira, al menos, a Des-

amparados, de Elas Castelnuovo, La ltima huelga

de los basureros, de Bernardo Kordon, Nota al pie,

de Rodolfo Walsh, El aprendiz de brujo, de Rodrigo

Fresn, y Memorias de un pigmeo, de Hebe Uhart.

-Qu sabe gracias a la literatura?

-Si creyera que la literatura tiene un saber, cree que

lo andara repitiendo por ah como si fuese un fan-

tasma del siglo XIX? Prefiero decir que el saber de la

literatura es recrear la necesidad de la incertidumbre

como un antdoto contra los dogmas y la posibilidad

de ensayar mundos posibles.

nro. 18 | ao 4 | diciembre de 2012 | 5

NARRATIVA

ARGENTINA:

RELATOS

La descomposicin

Amaneca en el campo. bamos en la camioneta de Teodoro Kieffer a cazar lie-

bres. Una pelcula opaca, de luz, cubra el reborde de los rboles. El camino de

tierra era llano, lineal. Teodoro Kieffer, con la voz gruesa de la maana, y una

cara todava no reconciliada con la vigilia, me hablaba del caballo de Saturnino

Prez: un zaino, de un pelaje hermoso, que le salv la vida a su dueo. Una

noche, Saturnino Prez escuch que los perros andaban inquietos. Y las vacas

un poco alborotadas. Entonces supo que seguro eran cuatreros los que anda-

ban en su campo. Mont el zaino y sali, a lo oscuro, armado. Era un hombre

guapo, Saturnino. Parece que en la zona de la laguna vio un bulto raro. En-

tonces levant la voz: Quin anda ah, dijo. El bulto se qued quieto, pero

no emiti sonido. Las cosas no le estaban gustando nada. Grit de nuevo:

Quin . Y el bulto amag un gesto, digamos, un movimiento. Saturnino des-

enfund, apunt, y en ese momento vio que el bulto sala corriendo. Dud,

pero decidi tirar a lo oscuro. Se detuvo. Trat de escuchar algo, un ruido, un

gemido, una queja. Pero lo nico que se oa era un sonido conjunto de sapos

y grillos dispersos. Entonces, la noche, traicionera, le devolvi la agresin. En

eso sinti el pinchazo en el pecho. Fue lo primero. Despus un fro que le subi

hasta la cara, hasta la misma boca, cada vez ms reseca con el sabor agrio de

la sangre. Y el zaino, como dndose cuenta de todo, empez a trotar por el

medio del campo. Parece ser, porque, es lgico, despus fueron reconstruyendo

el destino que tom, que enfil para el camino real. Era una noche cerrada.

Antes de llegar al camino real se empez a ver, flotando en la masa oscura, in-

forme, una luz. Saturnino Prez, gravemente herido, no poda tomar las rien-

das, solamente, dice, se aferr con fuerza al animal que, saba, era su nica

salvacin. El zaino galopaba en la noche, con pasos firmes. Cuando se detuvo,

Saturnino Prez, mareado, sangrando por la boca, cay al suelo. Estaba en las

puertas de un rancho. El zaino relinch. Era la casa de Castillo: as fue que le

salv la vida. A ese caballo lo cri yo y despus se lo vend a Prez, me contaba,

entonces, Teodoro Kieffer, mirndome por encima de sus hombros, orgulloso,

con una voz cada vez ms parecida a la suya. Dejbamos el camino de tierra.

Estbamos entrando al campo de Saturnino Prez. Yo tena ocho aos. bamos

a cazar liebres, con escopetas.

Nos esperaban abajo de un omb. Leo Krause, las manos enguantadas, severo

con la mirada, pero triste, apenas, en la curvatura de los labios, justo en esa mueca

torcida debajo del bigote fino y rubio; y Eugenio Caldern, manco, ansioso, ado-

lescente. Nos esperaban abajo de un omb. Teodoro Kieffer, unos pasos ms ade-

lantado, ensayaba la postura que tanto le gustaba poner en prctica frente a los

miembros del Munich, postura con la que se gan, incluso despus de muerto,

un respeto exagerado. Sera por las botas, pensaba yo, por las botas blancas, so-

bresaliendo encima del pantaln tambin blanco. Saludamos. Se habl de mi pri-

mera vez, en la caza. Despus decidieron ir hacia la zona de la laguna. El sol

trepaba, en la maana despejada. Mientras caminbamos, con las escopetas en

la mano, veamos, de a ratos, a Saturnino Prez, como una sombra, un reflejo

alargado en medio del campo, mtico, apareciendo, detrs de los corrales, mon-

tado en el zaino.

FOTO: Pocha Silva.

HERNN RONSINO

NACI EN CHIVILCOY, EN 1975. ES SOCILOGO, ESCRITOR Y DOCENTE DE

LA UBA. COEDITA LA REVISTA CULTURAL EN CIERNES EPISTOLARIAS.

PUBLIC LAS NOVELAS LA DESCOMPOSICIN INTERZONA, 2007 Y GLAXO

ETERNA CADENCIA, 2009, TRADUCIDA AL FRANCS, ITALIANO Y

ALEMN.

LA DESCOMPOSICIN, DE HERNN RONSINO

6 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

La primera liebre que vimos apa-

reci detrs de unos eucalip-

tos, antes de llegar a la

laguna. Krause se puso de-

lante. Teodoro Kieffer, unos

metros detrs. Y apoyados en un

alambrado, Eugenio Caldern y

yo. Krause apunt. Y larg el dis-

paro. El tiro retumb en el aire,

temblando, para flotar atontado,

un rato noms. Le haba pegado

a la liebre, en la cabeza. Teodoro

Kieffer le dispar a una, cerca de

un senderito. Yo las guardaba en

una bolsa. Arrastraba la bolsa, con

las liebres muertas. Eugenio Cal-

dern, que estudiaba en la Escuela

Agraria de Gorostiaga, me deca

que haba que saber dnde pegar-

les para matarlas de un solo tiro.

Tena un lunar, Eugenio Caldern,

justo debajo del ojo derecho, y una barba,

dispersa, confundida todava con un vello dbil,

oscuro, que le empezaba a cubrir el rostro re-

dondo. Eugenio Caldern mat a una liebre, del otro

lado de la laguna. Y fue con un solo tiro. La bolsa pe-

saba. Lo que pas despus seguro habr sido a media

maana. Los informes mdicos decan eso. Alguna vez es-

cuch que Teodoro Kieffer trataba de entender la tristeza que

llevaba puesta en la mueca torcida, debajo del bigote fino y

rubio, Leo Krause; se decan cosas, diversas versiones, por ejem-

plo, en el amplio saln del Munich de la Norte, cuando, claro, Leo

Krause no estaba presente o estaba de viaje o en la casa de verano

en La Cumbrecita. Tenamos que cruzar un alambre de pa: eran tres hileras. Pri-

mero pas Teodoro Kieffer, Leo Krause sostena con el pie una de las hileras y le-

vantaba, con cuidado, el alambre de arriba, formando un hueco, para que pasara

el cuerpo de Teodoro Kieffer. Fue en ese momento cuando me puse a observar a

Leo Krause: lo miraba desenvolverse, severo, pero frgil, un suave temblor en la

punta de sus manos lo volva frgil, ms bien desesperado. Despus pas Eugenio

Caldern. Y por ltimo cruc yo. Primero pas la bolsa con las liebres, arrastrn-

dola. Y entonces me agach. Atraves una pierna y cuando quise pasar la cabeza

y la espalda se oy un tiro. El alambre de pa se me vino encima. Leo Krause y

Teodoro Kieffer corrieron unos metros. Cuando comprend lo que estaba suce-

diendo, vi el cuerpo de Eugenio Caldern, manco, ansioso, adolescente, desplo-

mado en la tierra, con una mancha de sangre en la cabeza.

Eugenio Caldern no muri como mataba a las liebres, de un tiro; muri, despus,

en mis brazos, mientras lo llevbamos al hospital en la camioneta; tard un

tiempo: primero larg un ronquido espeso, inolvidable, y enseguida un vmito

de sangre que manch mi ropa. Eso fue a la altura del puente Lago. Qued con

los ojos abiertos. Entonces en el hospital se habl de un accidente. Mientras yo

cruzaba el alambrado, el gatillo de mi escopeta se enganch en una pa y sac

el disparo. Haba matado a Eugenio Caldern. Esa misma tarde, Teodoro Kieffer

decidi que debamos volver al campo de Saturnino Prez. Porque si no aprends

a tirar hoy, me dijo, no vas a aprender a tirar nunca ms. El camino de tierra,

ahora con otra luz, un poco ms lustrosa que la de la maana, menos inocente,

tambin, se prolongaba recto, sin relieves ni matices. Entramos al campo cuando

la noche cubra, con una sombra levsima, la mayor parte de la cosecha. El rancho

de Saturnino Prez, luminoso, largaba un humo blanco desde una chimenea, pe-

quea, de chapa. No le pedimos permiso. Dejamos la camioneta a la vista, para

que supiera, con solo verla, que estbamos cerca de la laguna o entre los bebe-

deros de las vacas, cazando liebres. Teodoro Kieffer avanzaba por el campo, bus-

cando, deca, los caminos de las vacas. Las liebres andan, deca, de noche por los

nro. 18 | ao 4 | diciembre de 2012 | 7

caminos de las vacas. Eligi el lugar. Y antes de tirarnos al suelo como soldados

atrincherados, me reiter las instrucciones para usar la escopeta. Entonces espe-

ramos. Desde el suelo, entre los cardos y los abrojos, una luz, agonizante, arda

esplendorosa en el crepsculo, para, luego, consumirse sin remedio. Ahora que-

daba el olor de la bosta en el aire, mezclada con el aroma del pasto y del agua

estancada en los bebederos. La noche tena un color propio. Surgi el primer mo-

vimiento. Unos pastos que se quebraban. Teodoro Kieffer me alert. Se llev un

dedo a la oreja para que escuchara. Otra vez, el ruido ms cercano. La vi en el ca-

mino de las vacas. De lejos, en esa penumbra flotante, la liebre se pareca a un

conejo. Teodoro Kieffer me dio la orden, con un golpe en la espalda. Y as fue

que sent que asomaba la cara en un escenario inmenso; las luces, potentes, me

encandilaban, y recortaban, detrs, a una masa oscura, sin forma, muda, que

contena la presencia imaginaria de tantos miles de fantasmas esperando el error

para saltar al escenario, tomar el protagonismo y danzar, conmigo, sin escrpulos.

Abr las piernas. Contuve la respiracin. Apoy la escopeta en el hombro. Haba

en los movimientos, hasta ah, algo semejante a cuando jugaba a matar indios

en el patio de la fbrica. Pero la diferencia se manifestaba en mi cuerpo. Apunt.

Antes de tirar escuch a unos teros, sobrevolando la laguna. Tir. El ruido se

adue de la noche. Me volte. Le diste, balbuceaba Teodoro Kieffer. La liebre

estaba quieta, con una mancha de sangre en el cuerpo. Yo la vea desde el suelo,

entre los cardos y los pastos secos. And a buscarla, hijo, es tuya, deca, ahora

en voz alta, Teodoro Kieffer. Me par. Los brazos me temblaban. Empec a cami-

nar hasta donde estaba la liebre. Un olor a zorrino, prepotente, me golpe la

cara. Cuando llegu, la vi quieta. El tiro le haba pegado en la cabeza. Entonces

perd la distancia, de la que hablaba Eugenio Caldern, entre el cazador y su

presa. Arrastr el pie sobre el lomo de la liebre. Lo pas dos veces. Primero, la lie-

bre larg un aullido insoportable y, enseguida, empez a girar, furiosa, sobre s

misma, herida en el ojo. Retardada, me llegaba la voz de Teodoro Kieffer que

deca: Tirel, tirel, carajo. Apunt y saqu el disparo. El tiro repiquete en la

tierra seca. La liebre, por eso, arrastrndose fuera del camino de las vacas tuerta

y moribunda se perdi en la inmensidad del campo.

Fragmento de la novela La descomposicin, de Hernn Ronsino, publicada por Interzona, en

Buenos Aires en 2007.

NARRATIVA

ARGENTINA:

RELATOS

No est bien

Mi pap tiene puesto el anillo de casados, al menos se hablaban. Ahora tambin

tiene un anillo, con su nueva esposa. Yo estoy arriba de l, sobre las rodillas, tirada

hacia atrs, apoyada en su panza. Siempre arriba de los otros. Estamos todos son-

riendo, ramos as, sonreamos. Mi hermana, mi hermano, mi pap, mi mam y

yo. Con mi mano le toco la cabeza a mi to Juan, mi preferido. Yo soy su preferida,

dice que soy con la que ms se divierte, y que nunca voy a tener novio, a menos

que cambie mi personalidad. Mi pap nos dice que mis hermanos y yo somos lo

ms importante para l, a veces le creo. Le dije que quera estar solo con l, me

gusta cuando est solo, si no no siento que sea mi pap. Ven a visitarnos, pap,

tomate unos das, ven a estar con nosotros, salimos a caminar, yo te cocino, to-

mamos caf. Ven solo y cantamos la cancin del durazno, camins agarrndome

a m el brazo. Hace diez aos que no dormimos en la misma casa. Una vez dijo

que extraaba vernos dormir, yo tambin, pero no es mi culpa, es toda tuya y de

mam.

Tena la barba larga y negra, sin canas, ya era pelado. Siempre con los anteojos

de aluminio redondos. Me dan ternura esos anteojos, se los saca para dormir la

siesta, se los saca cuando se le cansa la vista, entonces con los dedos se toca los

ojos, le quedan rojos, se vuelve a poner los anteojos. Mi hermano tambin usa

anteojos, siento que est unido a mi pap. Y se parecen, el Turco y el Turquito.

Cuando se ven se abrazan fuerte y yo los veo, lloro. Me da lstima la familia en

la que nos convertimos. Me di cuenta un verano en la playa, vi a una familia ju-

gando al vley, abuelos, primos, tos, todos juntos. Antes ramos as. Los vi y dije,

nunca ms.

Me acuerdo de mi pap en la cocina, que llegaba de jugar al tenis a la hora de la

siesta e iba directo a prepararse un licuado, lo veo ah, con los pantalones cortos,

la remera haciendo juego y las zapatillas manchadas de polvo de ladrillo. A mi

pap con sus piernas chuecas, con las rodillas hacia afuera, hacindose el licuado

bien rpido, pelando una banana, miel, leche y todo a la licuadora que habamos

comprado en un anticuario en Estados Unidos. Una vez, que lleg antes, casi casi

me descubre. Por suerte el olor ya se me haba ido, pero mi hermano, que nos

escondamos juntos a fumar, todava tena. Mi pap le pregunt si fumaba. No

pap, nada que ver, estbamos haciendo una fogata.

Mi mam. Ella tambin fumaba a escondidas. No de mi pap, solo ma y de mis

hermanos. Me enojaba muchsimo cuando la descubra, pero no lo demostraba,

para que no se sintiera mal, entonces cuando la vea, fumando rpido, pitadas

profundas, una, dos, tres, me haca la tonta, y le daba tiempo a que lo apagara,

escondiera y pensara que no la vea.

Tengo una familia, mi mam, mis hermanos, mis tos, primos, perros y abuelos. Y

tengo a mi pap, y no los puedo unir. Le pregunt a mi hermana si pensaba que

en algn momento esto iba a cambiar. Me dijo que no, vamos a estar siempre as

An. Yo hago planes para que las cosas cambien. Le pregunt a mi hermana, y si

hago algo para quedar internada?; entonces pap y mam se uniran.

Con mi hermana me siento segura, cuando ella est me tranquilizo, yo me en-

cargo An, no te preocupes, me dice, y mientras lloro ella me abraza y me dice

que si quiero me invita a cenar, o me compra mucha ropa y me asegura que todo

se va a solucionar. Yo, solo porque ella lo dice le creo, empiezo a respirar, me

calmo. Cuando la llamo y le digo que venga, que no quiero estar sola, ella deja

todo y viene conmigo. Le pregunto qu pas, cundo fue que se empeor todo,

cmo, cmo fue. Ella, una vez ms, me responde: Fue con esto, cuando pap

dijo que no a esto, entonces mam decidi esto, y despus esto. O sea que no

siempre fue todo un desastre. Y me quedo ms tranquila. No siempre fuimos as.

Para asegurarme que alguna vez estuvimos todos juntos, le pido a mi mam que

me cuente cuando ramos chicos, cuando estaba embarazada, para que lo nom-

bre a mi pap. Dice que cuando nac, y tena los problemas para respirar, el mdico

le dijo a mi pap que me iba a morir, que ya no haba nada ms que hacer, y que

mi pap se encerr en una habitacin de la clnica a llorar y no le dijo nada a mi

mam. Para protegerla. Recin se lo cont cuando cumpl 5 aos y estaba curada.

NGELES YAZLLE GARCA

NACI EN RO NEGRO, EN 1985. EGRESADA DE LAS CARRERAS DE

PERIODISMO UCA E HISTORIA DEL ARTE MNBA. BAJO EL SEUDNIMO

NAOKO COMENZ ESCRIBIENDO POESA EN EL BLOG CULTURAL DEL

DIARIO RO NEGRO, A CARGO DE CLAUDIO ANDRADE. EN 2012 FUE

CONVOCADA A LA RESIDENCIA CREATIVA INTERZONA Y PARTICIP DE LA

ANTOLOGA HISTORIAS DEL FIN DEL MUNDO. SU PRIMERA NOVELA,

LASTIMA INTERZONA, FUE PUBLICADA ESTE AO.

NO EST BIEN,

DE NGELES

YAZLLE GARCA

8 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

O que me cuente cuando nos llamaron a mi hermano y a m para hacer una pu-

blicidad y ellos no nos dejaron, entonces mi mam dice no es que no los deja-

mos solo que pap y yo y yo me quedo pensando pap y yo, mam y

pap, y qu lindo. Qu raro.

Me levant de mi cama un sbado a la maana, camin por el pasillo de mi casa,

pas por la habitacin de mi hermana, por el bao y segu. Hasta la de mis paps.

Atraves la puerta, descalza, pisando la alfombra azul, y me acost. Pegada a mi

pap. Me qued en silencio, mi pap miraba fijo la televisin. Solo miraba. Hasta

que le dije que me iba. Mientras, mi hermano se estaba despertando, mi mam

caminaba por los pasillos, recuerdo el sonido de sus pasos, pesados, rpidos, iba

y vena, yo no la vea, pero ah estaba, de un lado para el otro. Mi pap segua

mudo, y viendo que no poda, que no se animaba, le dije si quera que lo ayudara,

quers que te ayude, pa?, entonces se lo dije. Se van a separar, vos y mam.

S, mi pap dijo que s.

Tres imgenes.

Almorzando con mi pap y mi hermano, en el departamento al que se haba mu-

dado cuando nos dej. Yo estaba a dieta. Me haba cocinado verduras hervidas

con un caldo y deca que poda comer la cantidad que quisiera. Me acuerdo de

la cebolla, mitad de una cebolla en mi plato, comindola mientras pensaba en

que haba cocinado eso especial para m. Yo estaba tan triste, viendo a mi pap

en esa cocina sin nada, pensando en la licuadora importada, y ahora solo vea

una olla, solo una olla para mis verduras.

Una tarde que fui a visitarlo de sorpresa. Toqu el timbre del departamento y me

atendi, sonrea. Yo me enoj, por qu ests tan contento?, le pregunt, y l se

rio de mi pregunta y yo me enoj ms y le dije que no, no quera entrar, y me fui.

En el auto, volviendo de Neuqun, habamos ido al cine y estbamos esperando

que nos dieran las bolsas con los combos de Mc Donalds. Son el telfono, habl

un rato y me pregunt si yo quera hablar. Agarr el telfono y le dije a la voz de

mujer del otro lado, no vas a ser parte de mi familia as tan fcil y cort.

Trato de ver a mis paps juntos, pero no encuentro nada. S que cuando hicimos

el asado en el autdromo estbamos todos. Fue el da del atentado a las Torres

Gemelas. Tengo la foto, cada uno en una reposera, yo con cara de muerta por

haber salido la noche anterior, est mi hermana abrazando a mi hermano, nuestra

perrita, pero no puedo conectarlos. Nunca un abrazo, un beso, una sonrisa. Para

m siempre estuvieron separados. Mi mam en su auto, mi pap en el suyo, mi

mam en su trabajo, mi pap en el suyo.

A la noche me cuesta dormir, todas las noches, odio la noche. Odio intentar re-

cordarlos y no poder, o buscar alguna imagen ma y de mi pap cuando yo era

chica. Solo me acuerdo cuando le dije que no iba a su casamiento, cuando le digo

que no me quedo a dormir, cuando lo imagino sentado en la mesa comiendo.

Eso me da lstima, me da lstima ver a la gente comiendo. Se los ve tan indefen-

sos. Tampoco me gusta soar, me confunden los sueos, me hacen pensar en

cosas que no quiero.

Cuando estoy en la playa sueo con mi abuelo. bamos juntos todos los veranos,

pero l se quedaba en el departamento leyendo el diario. Deca que la playa era

para la mersada. Sueo que no se muere, pero que tengo que ayudarlo a caminar.

Voy atrs de l, movindole las piernas y sostenindolo con mis brazos, y hacemos

algo los dos, algo que no me acuerdo. No quiero soar con mi abuelo, ni hablar

de mi abuelo, ni escribir sobre mi abuelo. Todo culpa del sueo.

Mi pap me dice que necesito ir al psiclogo, mis amigas tambin. Porque soy

demasiado sensible, y porque me afectan mucho las cosas. Hace tres aos fui,

con Marcelo, pero me hablaba de una manzana, y la usaba como metfora para

explicarme algo. Entonces un da le dije: Marcelo, no entiendo nada, la man-

zana soy yo, son mis paps, quin es la manzana?. Me dijo, paciencia, paciencia,

las cosas no se descifran de un da para el otro. No volv.

Dej el psiclogo y empec a salir a bailar. Durante dos aos lo nico que hice

fue bailar. Entraba al boliche y caminaba directo a la pista, me haca lugar y em-

pezaba. Vea a alguien que me gustaba cmo bailaba, le preguntaba si poda bai-

lar con l, y ya me quedaba toda la noche hasta que empezaba la msica de

despedida. Llegaba a mi casa a la maana, muerta de risa por lo bien que la haba

pasado. Me encontraba con mis hermanos, que enojados me retaban por no avi-

sar dnde estaba o por no contestar el celular.

La pasaba bien as.

Hasta que empec a enojarme con todos. Porque dije algo, entonces era culpa

ma, y mi pap vino, pero mi mam se enoj porque l se enter primero y ella

no pudo venir, porque no puede estar en el mismo lugar que mi pap, y mi

mam que no quiere que mi pap est en el departamento que paga ella, en-

tonces mi pap no puede venir ms, y yo lloro y todos siguen as, normal, y mi

pap que le manda carta documento a mi mam, y mi mam que jams va a

firmar eso, y yo lloro, porque cmo, cmo llegamos a esto. Y, preguntale a

pap, ac hay un solo culpable, yo hice todo bien, yo tambin hijita, tu mam

es la que hace ms lo, y Navidad, por qu con l, no pretendan que yo haga

como si nada, y los autos, y la transferencia, la escritura, los departamentos,

el acuerdo, las promesas.

Entonces me hart, y les escrib una carta a cada uno y les puse que por su culpa

ya no los quera ms y que me iba.

Y me fui al otro da. Y qu gracioso, mis paps se volvieron locos e hicieron una

denuncia federal y en la frontera con Paraguay me agarraron y no me dejaron

pasar. Dos hombres gordos me llevaron a un cuarto y me preguntaron si me es-

taba escapando. Yo dije que no, y les mostr la autorizacin de mis paps para

viajar. Igual no me dejaron salir. Hasta que aparecieron, mi pap sostenindola a

mi mam que lloraba, y nosotros somos sus paps, s, nuestra hija, s, s, nuestra,

nuestra, decan. Los mir desde la ventana del cuarto, y un poco empec a que-

rerlos de nuevo. Me son los dedos, me despein los rulos, y sal.

Relato indito.

nro. 18 | ao 4 | diciembre de 2012 | 9

NARRATIVA

ARGENTINA:

RELATOS

Un padre

La mujer, que haba cobrado y no haba trabajado, lo despidi sin mirarlo.

Daniel cerr la puerta de la habitacin y sali caminando del puerto; en la mueca le

pesaba como una piedra el reloj. Ni siquiera estaba sorprendido por aquel fracaso.

Despus de hablar con Rebeca haba ido al puerto y haba levantado a una mujer por

primera vez en la vida. Haban entrado a un hotel por horas que ella le haba indicado.

Era tan mala esa sonrisa de la mujer. Poco haba podido hacer con esa cara, con el es-

cote, flaco y blando, con la espalda curvada y lustrosa. Todas esas sensibleras haba

ido criando con los aos.

Dej la zona del puerto y lleg al bar todava temprano. Conoca la ciudad por otros

congresos de sociologa y de historia, pero esta vez el fro, que tanto haba estado pon-

derando durante todo el verano en Buenos Aires, no lo haba ni sacudido ni elevado.

Pronto se le unieron dos que se llamaban mutuamente colegas; irradiaban esa satis-

faccin de los hombres dedicados a las ciencias sociales, a gusto con la propia huma-

nidad. Uno era ancho y haba vivido en Espaa. Se la pasaba hablando del arte

romnico, y apenas poda sacaba de un bolsillo una ristra de postales para ilustrarse.

El otro, que daba clases de alguna literatura, decantaba por el cinismo. Los tres se ha-

ban puesto de acuerdo en un vermut, y cada uno lidiaba a su modo con el vaso que

le haba tocado. El ftbol apenas si les interesaba, pero como era lunes comentaron

los resultados recientes. l estaba al tanto porque haba pasado el fin de semana en

largos malabares frente al televisor de su cuarto de hotel. Como Kant con el nombre

de su amado criado, haba estado a punto de escribir en una de sus libretitas: Olvidar

a Rebeca. No tena ese tipo de ingenuidad y no apunt nada, ni en esa libretita que

traa en el bolsillo ni en una servilleta de las tantas, aunque hubiera pagado con todo

lo que tena por un dcimo de esa ingenuidad.

Haba viajado esa maana?

No, dijo l. Estaba desde el viernes.

Un hombre afortunado, dijo el otro.

Pidieron otro vermut, o alguna cosa anticuada y amarga, a la que se dedicaron hasta

que se les sumaron dos mujeres, una muy joven, que recin empezaba a dar clases.

Haba tantas mujeres jvenes. Esta, ya se lo haba confesado en otro congreso, lo ad-

miraba de verdad. Siguieron hablando de ftbol. Una de ellas era muy versada y haba

visto tres partidos de la ltima fecha. El recurso de los autos tampoco las ahuyent.

Si Daniel tena uno, pregunt la que lo admiraba.

Lo haba vendido.

Era pobre?

Los hombres se levantaron. Uno le pregunt si ira a la mesa redonda de las siete. Las

mujeres se pusieron a revolver manes salados en un cacharro de metal que el mozo

les entreg de mala gana.

Si estaba casado?

No, no estaba casado.

Hoy en da nadie se casa, coment la otra mujer.

Si viva en Buenos Aires?

Un poco, dijo l. Haca dos semanas que no volva a su casa; esa noche planeaba ha-

cerlo sin falta, haba un micro que sala a las tres.

Por qu, no daba su conferencia?

Porque una mujer que haba sido la suya estaba embarazada. Acababa de enterarse.

MARIANA DIMPULOS

NACI EN BUENOS AIRES, EN 1973. ES TRADUCTORA DE FICCIN Y DE

FILOSOFA, Y DOCENTE UNIVERSITARIA. COLABORA OCASIONALMENTE

EN LA PRENSA. PUBLIC LAS NOVELAS ANS ENTROPA, 2008 Y CADA

DESPEDIDA ADRIANA HIDALGO, 2010.

UN PADRE,

DE MARIANA

DIMPULOS

10 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

Esto provoc un silencio.

Qu mujer?

Una que haba querido.

Al rato se quedaron solos, la chica y l. Hablaron del sndwich que el mozo haba

trado a destiempo, para alguno de los hombres, y que ninguno se atrevi a tocar. La

conversacin era tan dbil que l crey merecerla.

Adnde se iba de vacaciones?, pregunt la chica. Tomaba una coca cola tras otra,

sorbiendo de una pajita a rayas.

l no se iba de vacaciones. Tena una casa en el Tigre, en el delta, en Buenos Aires.

A ella le encantaba el Tigre. Podra visitarlo algn da?

No. l ya no volvera a la casa en el Tigre.

Por qu no? A la chica no le gustaban del Tigre el color del agua, ni los mosquitos,

ni la humedad.

A l tampoco le gustaban los mosquitos.

Pero tena una casa en el Tigre.

No, no la tena.

Pero haba dicho, haca un momento.

Estaba equivocado haca un momento. La casa ya no exista. Si quera ir a comer algo

en serio?

Algo en serio s, dijo la chica.

Haba anochecido afuera; esa comprobacin lo llen de una felicidad pueril y benfica.

Caminaron varias cuadras hablando, ella sobre todo, del men posible y de la validez

de un restaurante o de otro en la calle principal. l le pidi que fuese especialmente

caro porque hoy le sobraba el dinero. Fue una cena melanclica a pesar del lujo de los

cubiertos y los platos con frutos de mar, de infantiles colores. La chica se llamaba Carla

y tena una boca que invitaba a las aventuras. Era una boca perfectamente grosera y

voluble, y l dedic gran parte de la cena a estudirsela, tratando de no prestar aten-

cin a lo que profera.

Antes del postre l dijo: nos vamos.

Apenas salieron la detuvo, la llev a un costado, la oblig a apoyarse contra una pared

de ladrillos. Hizo uso entonces, y por primera vez en esos siete aos de docencia, de

una alumna, hizo un buen uso al principio, porque la bes largamente en la boca esa

en donde haba estado prometiendo zambullirse de varios modos, durante horas y

cuanto antes.

En el hotel, sin embargo, al entrar a la habitacin le molestaron los libros y unos papeles

que haba dejado desparramados sobre la cama. Tuvo que recogerlos; la chica se burl

de un autor estampado en una de las cubiertas, que le pareca marxista, intil. Daniel

se cuid de no contradecirla. Hubo que jugar un poco a caperucita y el lobo, pero solo

un poco. Despus, a un costado, el telfono se puso a sonar.

Por qu no atenda? Quin era?, quiso saber la chica.

Nadie, dijo l.

Esto se repiti tres veces.

Hubo un primer asalto infructuoso, contra el tabique de cartn que los separaba del

bao. La chica se puso a fumar sin tragar el humo haciendo una pausa, acaso cuidando

la garganta para mejores tragos.

No le entregara, dijo ella, ni la pierna ni el souvenir si l no le juraba inmediatamente

que algn da la llevara a la casa esa del Tigre de la que haban hablado.

Ya le haba dicho l que no tena ninguna casa.

La chica se rio. Era una gran satisfaccin burlarse de un hombre admirable. Sera por

esa mujer que no vena ahora mismo a buscarla?

La busc, hubo otra escaramuza, pero triste al final, como una meloda. Despus in-

tent cazarla del pelo, con una caricia fingida, y llevar esa boca al lugar donde desde

el principio hubiera debido estar. Fue una mala maniobra, aunque podra haber sido

buena.

Ahora estaban, una vez ms, tendidos como dos figuras de tiza en la cama, sin tocarse.

Si ella conoca qu era el mar muerto, pregunt l.

Por supuesto.

Era un mar de sal en medio de un desierto. En la biblia decan que haba sido en tiem-

pos remotos un gran jardn.

La biblia es lo peor del mundo, dijo la chica. La biblia, insisti, era peor que Gramsci.

Se levant, y aunque no iba a ningn lado ms que al cuarto mal empapelado que al-

quilaba en el centro, anunci que ira a bailar con alguno que tuviera sangre, y se pint

esa misma boca que haba entregado a medias, para que el profesor supiese que siem-

pre una boca algo vale.

Al salir golpe la puerta; Rebeca jams habra cerrado una puerta de esa forma.

Echado en la cama, hubiera preferido estar de pie. La televisin marchaba. Al pozo

voraz de la imaginacin se le podan dar tantas cosas de alimento, y ese pozo las iba

tragando sin falta: los tomos que nunca nadie haba visto, el nmero de todos los

muertos de todos los tiempos, y con un poco de trabajo y si uno lo tena bien amaes-

trado, el infinito de los infinitos mundos. Uno deca con fuerza, y el pozo haca lo suyo.

Y sin embargo ahora era incapaz de imaginar a Rebeca, al hijo prometido.

Esa maniobra de estar tendido justo al borde de una cama de hotel no era sencilla.

Ah donde terminaba la frazada, empezaba la autocompasin. Por eso no haba que

moverse. Un viento le corra entre la nariz y la garganta, sin llegarle a los pulmones.

Tom dos sorbos de un vaso. Hasta esa noche haba sido un hombre que piensa, un

hombre que lee, uno que si soaba en vanidades volva despus apresurado, se es-

conda entre los pechos de su mujer.

Ah, pero ese hombre ya no exista, y era un alivio que as fuera. Ahora este hombre

nuevo poda abrazarse a cualquier canallada. Era dulce como una lengua tibia esa li-

bertad de no querer a Rebeca, de no creer en lo que se haban dicho diez aos.

Apareci en la televisin una cientfica escena de sexo, donde enfermeras y mdicos

medan y levantaban instrumentos, bajo la iluminacin tan eficiente de la pornografa.

Se alivi en dos minutos de todos esos frotamientos, las crecidas y bajadas de la marea

de la entrepierna de todo un da. Se pregunt entonces si ya era la maana y el pozo

dentado de la imaginacin le dijo que no, con su terrible sonrisa. Estaba agitado por

esa infamia a punto de cumplirse. Haba que traicionarse y el pecho saltaba. Solo quien

hubiera dejado de amar a una mujer era capaz de esta alegra. Mir lo que dictaminaba

el reloj a un costado, si haba tiempo o no haba tiempo para ir a la estacin.

Relato indito.

nro. 18 | ao 4 | diciembre de 2012 | 11

NARRATIVA

ARGENTINA:

RELATOS

Atmica mente

Estaba en la vereda jugando con las hormigas. Las negras caminaban por las

canaletas de las baldosas, las rojas por cualquier parte. En un momento, em-

pezaron a trepar la pared hacia mi terraza, porque saban que ah mis abuelos

tenan macetas. Yo no quise que subieran todas, para que no pelaran las plan-

tas, pero como me dio pena que pasaran hambre, eleg algunas representantes

y les abr el paso solo a ellas, para que les trajeran comida a las dems. Des-

pus, levant una negra y una colorada. A la primera, la sub en una hoja cada

del gomero y la mand por la zanja hacia Giribone, en bote, para que fuera a

explorar; a la otra, la met en el agujero del cordn, en busca de bichos muer-

tos, porque saba que su tribu era carnvora. Me acost boca abajo en el piso

y me asom al desage para mirar: caracoles huecos y cucarachas patas para

arriba. Le dije a la colorada que no se distrajera y siguiera ms al fondo. Ella

avanz por el costado, porque en el cao corra un hilo de agua. Segu su re-

corrido con atencin. Al principio, el mal olor me haca picar la nariz, pero de

a poco me fui acostumbrando y no solo eso, porque despus empez a gus-

tarme y a darme un sueo raro que, en vez de cerrarme los ojos, me los abra

ms grandes y me dejaba ver en la oscuridad y por adentro de las caeras,

como si la hormiga me hubiera prestado su vista.

Llegu a una curva. Una catarata cay de repente y casi me arrastra, pero por

suerte aguant, agarrndome fuerte con las seis patas. Seguro arriba alguien

estaba lavando en la pileta del patio. Me apur antes de que volvieran a abrir

la canilla. El hueco de la tubera se fue achicando a causa del sarro y, aunque

mi cuerpo era pequeo, se me haca complicado avanzar, de tan estrecho. En

esa parte, adems, el camino iba en subida. Prob clavando las dos patas de

adelante, mientras me empujaba con todas las de atrs. Era muy cansador.

Para colmo, las basuritas enganchadas y las piedras de cloro pegadas al cao

me raspaban la cabeza, que pronto empez a sangrar. Fren y me ech un

rato, para reponer energas. Si en ese momento, hubieran abierto el agua otra

vez, no habra podido hacer nada para impedir que la correntada me llevara

hacia afuera. Tena que levantarme. Instintivamente, me puse a romper las pie-

dras con mis grandes mandbulas, un ejercicio que no me causaba molestia al-

guna, al contrario, me haca sentir mucho mejor. Mis mordidas explotaban el

sarro y lo convertan en nubes de polvo. De este modo, logr seguir, hasta que

llegu a una parte ms ancha, donde la caera se abra en dos caminos. Uno

segua derecho y al mismo nivel; el otro doblaba a la izquierda y bajaba. Prefer

tomar este ltimo. Pronto, las paredes dejaron de estar entubadas y el cao se

convirti en un tnel, donde haba un arroyo subterrneo. Las orillas estaban

llenas de hongos y a cada rato me patinaba. Era difcil moverse, as que me

sub al techo y camin al revs, pero la tierra, ablandada por la humedad, caa

en pelotas de barro y yo corra peligro de morir aplastado. Baj de nuevo y me

qued quieto, pensando qu me convena, si los hongos o el barro, cuando,

para mi sorpresa, me encontr una tapita de vino. No lo pens dos veces y la

empuj al agua con toda mi fuerza y despus me sub. Los desages empeza-

ron a llevarme rpido, cada vez ms abajo, atravesando pozos ciegos y descar-

gas, por debajo de las casas y las calles.

FOTO: Clara Muschietti.

JUAN DIEGO INCARDONA

NACI EN BUENOS AIRES, EN 1971. FUNDADOR DE LA REVISTA EL

INTERPRETADOR, PUBLIC OBJETOS MARAVILLOSOS 2007, VILLA CELINA

2008, EL CAMPITO 2009, ROCK BARRIAL 2010. COORDINA EL REA DE

LETRAS EN EL ESPACIO CULTURAL NUESTROS HIJOS ECUNHI,

TRABAJA EN EL PROGRAMA MEMORIA EN MOVIMIENTO, DE LA

SECRETARA DE COMUNICACIN PBLICA, Y EN EL PROGRAMA VIAJE

DE IDA A LA MEDIANOCHE RADIO AMRICA AM 1190. ADMINISTRA EL

BLOG DAS QUE SE EMPUJAN EN DESORDEN.

ATMICA MENTE, DE JUAN DIEGO INCARDONA

12 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

La velocidad me echaba para atrs las antenas y me empec a marear. El tnel

cambiaba de color, primero rojo, al rato amarillo, despus verde. La tapita se za-

randeaba y yo tena miedo de caerme, pero el tobogn me dio un respiro y cay

en un charco, adentro de una gran cueva. El golpe levant agua y qued empa-

pado. El lquido tena gusto a azcar y huevo, muy rico. De pronto empec a es-

cuchar una voz que llegaba de arriba, quizs desde lejos, de alguna casa del Barrio

Sarmiento o de La Salada, pero que se entenda igual que si hablara al lado mo,

por lo bien que viajaba el sonido por los caos y a travs de las grietas, rebotando

en las bvedas y las napas de agua. Era la voz de una seora que hablaba con al-

guien, le deca mijo, cuntas veces te lo ped, te lo rogu, no te juntes con el

Jorge porque vas a terminar mal, pero vos sos caprichoso y nunca me hacs caso,

te vas de farra o and a saber adnde, te mets con gente mala y despus pasan

estas cosas. Y ahora quin va a pagar los platos rotos? Te lo voy a decir: nada

ms que vos, mijo. O te penss que el Jorge va a mover un dedo para ayudarte?

Acordate cuando fue lo de.

La voz se call de golpe. Seguro algo haba tapado el sonido en medio del reco-

rrido, quizs una pelota de barro haba cado sobre una grieta, o alguien haba

abierto una canilla y el agua, por las caeras, se llev la voz en otra direccin,

echndola en el Reconquista o en el ro Matanza. Segu adelante, hasta que cho-

qu con una piedra que tapaba el camino. Mir a todas partes buscando una sa-

lida, pero no poda encontrarla. De a poco, empec a escuchar voces nuevas,

pero no entenda bien lo que conversaban porque todo lo decan por la mitad,

como si fueran secretos, que haba que esconder las cosas, que la haban agarrado

a Moni, que haba que rajar. Me acerqu a las paredes para escuchar mejor y des-

cubr que las palabras salan por un agujerito. Escarb en los costados y de a poco

fui agrandando la abertura. Junt las patas y met la cabeza. Del otro lado, se

abra un abismo inmenso, que pareca no tener orilla contraria. Qued fascinado.

Contempl el vaco y pronto me puse a jugar con la imaginacin. Primero pens

que era el Ro de la Plata, el ms ancho del mundo, que corra por debajo de mi

barrio; despus me invent que mejor estaba parado en la cornisa de la atmsfera,

frente al espacio. En esta galaxia ya no brillaban las estrellas ni giraban los planetas

y las lunas, no viajaban los cometas ni se amontonaban asteroides, porque todos

los astros se haban cado haca rato, mucho tiempo antes de que yo llegara.

Frente a m, la oscuridad se mova, empujada por la fuerza del respiradero que la

gente del conurbano haba tirado, a propsito o sin darse cuenta, al incinerador

del micromundo.

Palabras y alientos vitales horadaban el barro, ms abajo que los stanos. Com-

prend que nunca ms iba a tener amigos ni a poder hablar con mi familia, que

nunca llegara a grande y que no tendra hijos. Padre nuestro, que ests en los

cielos, santificado sea tu reino, hgase tu voluntad, as en la Tierra como en el

Cielo, y entonces me arroj, por la cueva lctea, en seis patas, dos antenas, un

aguijn. Enseguida perd la conciencia, pero como ni siquiera el universo es para

siempre, en algn momento abr los ojos de nuevo, frente al agujero del cordn

de la calle Martn Ugarte. Alrededor, Villa Celina dorma la siesta. Apoy las manos

en la zanja y me puse de pie. Segu la ruta de las canaletas y atraves las baldosas

de la vereda. Abr la puerta de hierro, entr al porche; abr la puerta de chapa,

entr al pasillo; abr la puerta de madera, entr al patio de mi casa. El calor del

verano evaporaba las gotas que goteaban de la canilla antes de que el agua tocara

el suelo.

Relato publicado en Rock barrial, de Juan Diego Incardona, La Otra Orilla, Norma, 2010.

nro. 18 | ao 4 | diciembre de 2012 | 13

NARRATIVA

ARGENTINA:

RELATOS

Peligro de extincin

Estoy morido. As deca yo de chico cuando no saba. Despus supe y ya no

me equivoqu ms: entonces deca me mor. Ah empezaba mi juego preferido:

jugaba a estar muerto.

Bah! En verdad no empezaba ah. El juego ya era divertido desde el momento

en que yo elega el lugar donde me iba a morir: poda ser en mi propia cama

cuando me iban a despertar a la maana; o al lado de la heladera (que tena ese

poder de matarme por andar abrindola descalzo); o en el patio de mis primos,

mientras adentro todos jugaban a las cartas.

Despus tena que pensar en por qu me iba a morir. A veces aprovechaba los

zamarreos de mi hermana, y en uno de los empujones me caa al piso y ya no me

levantaba. Otras veces me haca el muerto cuando tardaban mucho en venir a

limpiarme la cola al bao; hasta que por fin alguien entraba a rescatarme de este

olor que mata y me encontraba despatarrado en el inodoro, con medio cuerpo

afuera y medio adentro.

Otra parte divertida del juego era pensar delante de quin me iba a morir. Ya

saba que a las seoras grandes mejor dejarlas vivir en paz, como deca mam.

Una vez se lo hice a una ta de ella, y como en esa poca yo ya haba aprendido

a tirar los ojos para atrs y ponerlos en blanco, cuando la ta me vio en el piso

peg tal grito que fui yo el que salt del susto y sal corriendo como si hubiera

visto un fantasma.

La verdad es que al principio no me crea casi nadie porque yo nunca me aguantaba

las ganas de verles la cara y, despus de morirme, siempre abra un poco los ojos

para espiar. O tambin, si alguien haca un chiste muy gracioso, yo largaba la carca-

jada; o si empezaban con eso de que ahora que se muri Sebi, commonos su

huevo de Pascua o abramos sus regalos. Claro, yo no lo soportaba y reviva de golpe

para defender mis cosas. Pero despus, practicando y practicando, cada da me mora

mejor y no me importaba nada ms que mi juego: podan levantarse todos de la

mesa del domingo para irse a dormir la siesta y dejarme abandonado en el piso como

a un pobre cadver huerfanito, que yo ah me iba a quedar, por una hora capaz

hasta que mam viniese preocupada porque los muertos te remuerden la concien-

cia a ver si realmente me haba pasado algo.

Y qu placer cuando los engaaba una vez ms! Encima les haca decir cantidad

de palabras terribles que al verme revivir se les escapaban de la boca como un

tendal de ropa sucia. Era un momento fantstico Y hoy no me importara sufrir

la peor de las penitencias, si solo pudiera jugar a estar muerto otra vez.

Porque ahora ya est, no puedo divertirme ms como antes. Y bueno, qu se le

va a hacer un da me tena que morir en serio, no?

Me pas en la escuela, de repente, sin permiso; ni nada que avisase cuidado,

nio en peligro de extincin.

LIZA PORCELLI PIUSSI

NACI EN BUENOS AIRES, EN 1977, Y CRECI EN BAHA BLANCA. ES

LICENCIADA EN PSICOLOGA, Y SU VOCACIN ES LA LITERATURA

INFANTIL Y JUVENIL. OBTUVO VARIAS DISTINCIONES, ENTRE ELLAS, EL

PREMIO CASA DE LAS AMRICAS DE CUBA EN 2012.

AUTORA DEL BLOG: WWW.NATURALIZAPURA.BLOGSPOT.COM.AR.

PELIGRO DE EXTINCIN, DE LIZA PORCELLI PIUSSI

14 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

Es verdad que yo haba estado pensando en mi juego para hacerlo ese da, y hasta

tena elegido echarme sobre las camperas tiradas en el fondo del aula que no ca-

ban en el perchero. Pero no tuve tiempo de seguir con mi plan. De golpe se me

cay la cabeza sobre la tarea de matemtica y ah qued, babeando sobre las di-

visiones con decimales (porque la baba no se seca apenas te mors). Y era horrible

porque ahora que tenan que creerme, nadie me crea.

Me acuerdo de que mientras estaba ah, inmvil, escuch a una de las chicas del

grado (tpica chupamedias que se merece que uno despus vaya como un espritu

y la asuste saliendo del placard) diciendo esa taradez del pastorcito mentiroso, y

que de viejo nadie me iba a creer nada y me iban a sentar a la mesa ya con olor

a muerto podrido pero pensando que yo solo estaba cansado. Y yo la escuchaba

perfecto a la muy pava, porque aunque estaba ms muerto que Coln, poda es-

cuchar y ver sin siquiera abrir los ojos.

Por eso, al darme cuenta de que alrededor mo todos seguan la clase como si

nada, me empec a desesperar: quera que llamaran a mi mam antes de que las

lombrices me fueran comiendo y mis hermanos se impresionaran al verme todo

agujereado. Era terrible sentirme as, tan vivo todo adentro, con fuerza para jugar

tres partidos de ftbol, pero sin poder moverme. Mi cerebro deca pierna co-

rrete o mano limpiate la baba que queda feo, y nada: mi cuerpo era una bolsa

de huesos pesadsima (porque para m que cuando te mors de chico como yo, se

te suman de golpe todos los kilos que ibas a tener de viejo).

Al final, la maestra, despus de cuatro veces que me llam al frente (a propsito,

claro, porque pens que me haba dormido), se me acerc hecha una furia. Me

toc en las costillas con una regla larga de madera que sostena bien de la puntita.

Y te imagins que, si hubiera sido un juego, seguro que me hace cosquillas y

chau, todos se dan cuenta. Pero yo ah me qued, duro como el ttere de un titi-

ritero muerto.

Me di cuenta de que la maestra haba entendido la verdad porque se le estaban po-

niendo los ojos rojos, pero como no quiso hacer alboroto, les dijo a todos: Chicos,

parece que Sebastin se cans de la escuela y de nunca ser abanderado.

Les pidi entonces que terminaran de hacer las cuentas que el primero tendra

un premio, mientras ella se iba a buscar a la directora. Muchos le hicieron caso

y siguieron la tarea, pero mis ms amigos me rodearon en un crculo. Pobres, in-

tentaron mil cosas para traerme de nuevo. Hasta le hicieron decir a Cintia que s,

que ella gustaba de m y que justo ese da se estaba por sentar conmigo pero que

ahora qu lstima!, no? se iba a tener que sentar con otro Y yo te juro

que hubiera llorado de alegra, pero las lgrimas s que se te secan rapidsimo

cuando te mors.

Robertito, que era el cientfico del grupo, dijo que podan pedir permiso a mis

padres para embalsamarme en posicin de sentado; y as al menos los iba a seguir

acompaando en los partidos de ftbol (o mejor dicho, lo iba a seguir acompa-

ando a l, que siempre se quedaba en el banco por ser tan muerto! con la

pelota).

Laura, que de grande quera ser periodista, propuso llamar al fotgrafo de la es-

cuela para que ya mismo les sacara una foto con la momia (por el guardapolvo),

y entonces despus tendran la mejor noticia del peridico escolar. Sobredosis

de matemtica mata nio, dijo que poda ser el ttulo.

Yo empec a aburrirme de escuchar tantas gansadas juntas, as que me met

para adentro como un caracol asustado y me puse a pensar en cmo iba a hacer

para divertirme a partir de entonces. Ah se me ocurri que esto de morirse no

poda ser tan malo y que desde ese da iba a ser todo al revs. Podra jugar a

estar vivo: hacer ruido de nio viviente en mi cuarto y saltar como loco hasta

que crujieran las maderas de mi cama, ah! y tambin rebotar la pelota de bs-

quet contra la pared Y que despus, cuando entrara toda mi familia corriendo

para abrazarme, contentsimos porque Sebi est vivo, Sebi est vivo!, yo les

mostrara que la pieza estaba ms vaca que una calesita rota, y la pelota ms

quieta que una foto de esa calesita, y la cama ms silenciosa que un mudo,

dueo de la calesita.

Y sabs que cuando pens en todo eso, ayy se me vino encima un mare-

moto de pena que me arrastr y me hundi en una ola-de-gigante-de-

recuerdos-de-chiquito, y me hizo rodar y rodar hasta primer grado, y por el

jardn de infantes, y por la guardera Hasta que por fin pude dar una boca-

nada de aire Y, al abrir los ojos, vi a mi mam que me tena en brazos. Y

entonces ni te imagins! La pena se me escurri de repente Porque

as termin esa maana: en brazos de mi mam, que fue a buscarme a la es-

cuela cuando la llam la directora

A vos tambin te termin engaando, no?

Relato publicado en Peligro de extincin y otros cuentos incmodos, de Liza Porcelli Piussi,

Coleccin El Barco de Vapor, Ediciones SM, 2010.

nro. 18 | ao 4 | diciembre de 2012 | 15

NARRATIVA

ARGENTINA:

RELATOS

Seis menos dos

Otra vez polenta, se queja mi hermano; mi hermano Guillermo, no Andrs. An-

drs es mi otro hermano pero ahora no est, y si estaba seguro no deca nada

pero Guillermo s dice por qu no hacs otra cosa y mi hermana Clara, que es la

nica hermana mujer que tengo, avanza con la olla hasta la mesa de la matera

donde estamos Guille y yo. Clara todava tiene el pelo hmedo por la pileta, y

parece que no le importa que Guillermo le critique la comida. Yo tampoco me

hago problema porque a m la polenta y el arroz me encantan, en especial si la

hace mam, pero esta la hizo Clara que igual le sale bien. Traeme una cuchara,

dice, y me doy cuenta de que faltan todos los cubiertos y tengo miedo de que

me rete, pero en silencio se sacude el pelo rubio y me salpica un poco a propsito,

cuando vuelve la cabeza para adelante se re y me mira y yo le digo basta sin eno-

jarme del todo, mientras busco la cuchara de mango rojo de plstico que es la

que usamos para servir. Andrs todava no lleg del campo, no lo vamos a es-

perar?, dice Guillermo y se levanta y va hasta la puerta. Tiene el short mojado,

pero afuera hay viento y seguro que se seca enseguida, el sonido entra por las

rendijas de los vidrios rajados de las ventanas y se escucha cmo crujen las ramas

sobre el techo de chapa y siempre pienso que algn da el rbol va a caerse y va

a hacer un agujero en el techo y entonces vamos a quedarnos sin la matera y sin

la parrilla y la mesa larga de madera para cuando viene mucha gente pero eso si

alcanzamos a salir, y puede que los recados tambin se rompan y entonces ten-

dramos que andar a caballo en pelo y eso s es divertido, pienso y cuento seis y

resto dos son cuatro, cuatro pares de cubiertos que faltan en la mesa, porque An-

drs debe estar por llegar; ms la cuchara para la polenta que ahora Clara revuelve

y que ya no es amarilla porque se ve que tiene salsa. Hay queso de rallar?, pre-

gunta Guillermo desde afuera y le digo que no, que hay que comprar en el pue-

blo. Despus le pregunto a Clara cundo volvemos a casa y ella dice no s, hay

que esperar que lleguen mam y pap de Buenos Aires, el fin de semana tal vez,

dice y sigue revolviendo la polenta que ya revolvi como mil veces. Bueno, si van

los chicos a comprar queso deciles que me traigan algo a m, le digo a mi hermana

y ella sabe que espero unos palitos de la selva o esas pastillitas que vienen con di-

bujos de animales. Cuando ya casi terminamos de comer se escucha la camioneta

y el ladrido del Blanquito y del Negro. Andrs entra, Clara acaba de servirle el

plato pero l dice vamos, Guille, vamos que una vaquillona est por parir, agarr

la caja de la veterinaria que est en el galpn, vamos rpido que si no hay que ir

hasta el pueblo. Se lo ve nervioso, mira para todos lados como si se le hubiera

perdido algo, me mira a m, mira la olla, la cuchara, a Clara, mira para abajo, mira

los salamines colgados del techo hasta que se pone los lentes oscuros y seguro

que todava los ojos azules, los ms azules de la familia, se le mueven de ac para

all aunque ya no se los veo. No vas a comer?, le pregunta Clara, y l dice ahora

no. Voy a ayudarles?, dice mi hermana, y Andrs, mientras Guille va para el gal-

pn, le dice bueno, dale, ven que hay que hacer fuerza. Qu hacemos con la

nena?, pregunta Clara y Andrs dice traela tambin.

Ahora es como una aventura: nos desviamos de la huella, cruzamos por el medio

del campo y la camioneta salta todo el tiempo, casi me golpeo la cabeza con el

techo; hay vacas por todos lados, trato de descubrir cul est enferma pero todas

parecen bien, como siempre paradas y comiendo el pasto amarillo, con cara de

calor las pobres, siempre pienso que tienen calor, los chaares no dan mucha

sombra y la aguada les queda lejos, pobrecitas, pienso eso y cuando estoy por

bajar a abrir la tranquera porque estoy contra la ventanilla sentada sobre mi her-

mana y porque siempre soy yo la que tiene que abrir, ella me dice que no y se

baja, cierra la puerta de un golpe y Andrs la reta por eso pero Clara no escucha

porque ya llega a la tranquera, la abre corriendo, pasamos con la camioneta y la

cierra tambin corriendo y al subir casi me aplasta, Andrs vuelve a arrancar y

empieza a andar ms rpido.

La pobre vaquita me da impresin aunque tirada en el suelo la sangre no se le ve

mucho porque es negra y parece mojada, pobre vaquita, muge sin parar, me da

pena. Ah se ve que est la cabeza, dice Andrs, mientras le toca la panza y Guille

agarra a la vaca por las orejas para que no se mueva, igual parece que la pobre

no tiene ni fuerza para levantarse, lo nico que hace es quejarse porque seguro

le duele y el ternerito seguro tambin sufre ah en la panza. Trato de no mirar,

meto las manos en los bolsillos de mi jardinero para hacer algo, me parece que a

FOTO: Lorena Fernndez.

SONIA BUDASSI

PUBLIC LOS LIBROS DE RELATOS LOS DOMINGOS SON PARA DORMIR Y

PERIODISMO; Y DE CRNICA MUJERES DE DIOS Y APACHE. EN BUSCA DE

CARLOS TVEZ. ES COEDITORA DEL SELLO DE NARRATIVA TAMARISCO.

COLABORA CON ARTCULOS CULTURALES EN DISTINTOS MEDIOS Y

ACTUALMENTE ES DOCENTE DEL POSGRADO EN PERIODISMO CULTURAL

DE LA UNLP.

SEIS MENOS

DOS, DE SONIA

BUDASSI

16 | diciembre de 2012 | ao 4 | nro. 18

la maana tena un muequito de los playmobil granjeros pero no, no lo traje.

Mientras veo a mi hermana que va a buscar la caja de la veterinaria me trans-

piran las manos en los bolsillos, Clara sube y baja de la camioneta de un salto,

tiene el pelo atado con la gomita azul que le regal, pap dice que para trabajar

y para comer hay que atarse el pelo, la gomita le queda floja pero me parece

que no se da cuenta que se le est cayendo, corre hasta donde estamos con la

vaca y los chicos. Yo la miro porque no quiero mirar lo que le pasa a la vaca y

entonces puedo ver justo cuando se le cae la gomita a mitad de camino y

cuando ella llega voy a levantarla con pasos grandes para esquivar los yuyos

que pinchan, hay cardos y pajas vizcacheras y tengo que saltar porque estn

muy altos hasta que escucho a Andrs que grita pods quedarte un poco

quieta? Y al final no s para qu la trajimos, dice no ves que estamos traba-

jando? y cuando lo dice justo salto un cardo. Me asusto, me quedo quieta, me

pinch, siento una espina clavada en la rodilla y en las medias tengo ms, me

duele mucho. Entonces me doy vuelta y los veo: la vaca ya no grita, tiene la ca-

beza en el piso y resopla por la nariz y se le salen los mocos que son como agua,

tiene los ojos bien abiertos y parece como que no mira a nadie, como que ya

no le importa lo que le hagan. Andrs tiene las manos llenas de sangre y Clara

ahora agarra a la vaca de las orejas y Guille le enlaza las patas. A m nadie me

mira. Ven para ac y dejate de joder, dice Andrs y tampoco me mira porque

est curando a la vaca y adems est enojado, y cuando l se enoja no me mira

y a veces ni me habla. Una vez estuvo como un mes sin hablarme porque le

cont a la novia lo de la chica que nos acompa esa vez a cenar, creo que se

llamaba Any o Andy, y que despus fuimos a casa y no haba nadie y yo me fui

a dormir porque era tarde pero antes esa Any o Andy me cont un cuento y

despus se qued con l, no era para tanto, pero l siempre se enoja por cual-

quier cosa. Miro el cardo y me da bronca, veo los pinches en las zapatillas y la

florcita violeta en la punta del tallo y pienso que adems de pinchudo es horrible

y me duele ms, pero ms horrible es mirar a la vaca. Ven para ac a ayudar a

tu hermano con el lazo, grita Andrs. Por lo menos me habla. La vaca empieza

a mugir de nuevo pero ms fuerte. Se parece a los bebotes esos de Yolly Bell

que las chicas llevan a la escuela, ms que un mugido parece un grito de esos

que despus te duele la garganta y de tanto que gritaste tens que tomar un