Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Historia de Oaxaca Vol 1 PDF

Historia de Oaxaca Vol 1 PDF

Cargado por

Tiffany McmillanTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Historia de Oaxaca Vol 1 PDF

Historia de Oaxaca Vol 1 PDF

Cargado por

Tiffany McmillanCopyright:

Formatos disponibles

!

I I \ \\

G A Y

HI Iii ' I

1 0 8 0 0 1 3 2 1 0

HISTORIA

DE OAXACA

E S C R I T i P O R E L P R E S B I T E R O

J O S A NT O NI O G A Y

T O M O P R I M E R O

ME XIC O

IMPRENTA DEL COMERCIO, DE DUBLAN Y C*

C al l e de C ordobanes nmero 8

I

i

Vi

con

I L I

NI

W

x

/

)

FO NDO HIST O RICO

^ RICA RDO CO VA RRUBIA S

| 15 5 6 3 6

1

w.i

1

\ " "

AL SR. LIC. D.

H O N R A DE L A P A T R I A

P O R S U L I T E R A T U R A

M E N O S Q U E P O R S U S E M I N E N T E S V I R T U D E S C R I S T I A N A S

D E D I C A E S T A O B R A

E l . P R E S B I T E R O

JOSE ANTONIO GAY

PRLOGO

[jji vi E NDO en el retiro y en el aislamiento de los

P hombres, es sin embargo posible gozar de

^ amena y sbia conversacin, siempre que se

tiene buen nimo para trabar amistad con los libros.

El deseo de ser til mi pas me obl i g hacer

apuntamientos de las noticias que en la lectura fui

encontrando relativas Oaxaca. De esas notas re-

sult la presente historia. Al hacer su publicacin,

no puedo mnos de tributar mis agradecimientos

los Sres. D. Jos M. Agr eda y D. Estban Ch-

zari que me favorecieron, el segundo proporci o-

nndome los datos manuscritos que tenia recogi -

dos del Archi vo Nacional, y el primero, que puso

mi disposicin su rica biblioteca, de donde tom

gran parte de las noticias que se consignan en es-

te libro. Consagro igualmente un recuerdo de gra-

titud al M. R. P. V. Provincial Fr. Jos Mara

Ortiz, que puso en mis manos documentos i mpor-

tantes del antiguo archivo de Santo Domi ngo.

He puesto los medi os mi alcance para que sea

esta obra lo ms completa posible. A pesar de mis

esfuerzos, no he consegui do todo lo que se podia

esperar. La negl i genci a y el ego smo con frecuen-

cia ocultan por mucho tiempo, y aun dejan perecer

.intilmente, documentos y noticias que bien mere-

can un lugar en la historia. Si lguien sabe c on-

seguir y utilizar lo que yo no pude obtener, c om-

pletar la obra que yo comi enzo.

En ella he procurado constantemente que la na-

rracin de los hechos sea el dictado de la ver-

dad y para apreciarlos he cuidado de consultar

preferentemente la buena f. El fin de la obra es

visible: despertar con el recuerdo de los gloriosos

hechos de nuestros antepasados, una noble emul a-

cin en las generaciones venideras.

HISTORIA DE OAXACA

6-=-

C A P I T U L O I

GEOGRAFIA

x. L mi tes.2. C onfi guraci n y aspecto f si co. - 3. Mares, gol fos, nuertos.

4. I stmo.5. Montes.6. Vol canes. - 7. R i os. - 8. C l i mas.- o* P obl a-

ci n.10. I di omas.11. R el i gi n.12. C arcter.

1.O axaca, llamada por los espaoles A ntequera, Huax-

yacac en el idioma mexicano, confina al N. con los E stados

de P uebla y Veracruz: al O . con P uebla y G uerrero: hcia

el S . est limitado por el mar P acfico, y hcia el E . por el

E stado de C hiapas. E st comprendido entre los i 5 45' y

18" 21' de latitud N. y los 0 48' y 5 30'de longitud orien-

tal del meridiano de Mxico. S u mayor extensin de N.

S . es de 68 leguas y 79 de E . O . L a rea de su superficie

consta de 4,288 leguas cuadradas.

^2.L a sierra, que en P uebla y Mxico eleva sus picos

inmensa altura, se abate y extiende en el E stado de O a-

xaca, ocupando casi toda su extensin, lo cual es causa de su

extremada fragosidad. S e encuentran pocos y estrechos va-

He puesto los medi os mi alcance para que sea

esta obra lo ms completa posible. A pesar de mis

esfuerzos, no he consegui do todo lo que se podia

esperar. La negl i genci a y el ego smo con frecuen-

cia ocultan por mucho tiempo, y aun dejan perecer

.intilmente, documentos y noticias que bien mere-

can un lugar en la historia. Si lguien sabe c on-

seguir y utilizar lo que yo no pude obtener, c om-

pletar la obra que yo comi enzo.

En ella he procurado constantemente que la na-

rracin de los hechos sea el dictado de la ver-

dad y para apreciarlos he cuidado de consultar

preferentemente la buena f. El fin de la obra es

visible: despertar con el recuerdo de los gloriosos

hechos de nuestros antepasados, una noble emul a-

cin en las generaciones venideras.

HISTORIA DE OAXACA

6-=-

C A P I T U L O I

GEOGRAFIA

x. L mi tes.2. C onfi guraci n y aspecto f si co. - 3. Mares, gol fos, nuertos.

4. I stmo.5. Montes.6. Vol canes. - 7. R i os. - 8. C l i mas.- o* P obl a-

ci n.10. I di omas.11. R el i gi n.12. C arcter.

L O axaca, llamada por los espaoles A ntequera, Huax-

yacac en el idioma mexicano, confina al N. con los E stados

de P uebla y Veracruz: al O . con P uebla y G uerrero: hcia

el S . est limitado por el mar P acfico, y hcia el E . por el

E stado de C hiapas. E st comprendido entre los i 5 45' y

18" 21' de latitud N. y los 0 48' y 5 30'de longitud orien-

tal del meridiano de Mxico. S u mayor extensin de N.

S . es de 68 leguas y 79 de E . O . L a rea de su superficie

consta de 4,288 leguas cuadradas.

^2.L a sierra, que en P uebla y Mxico eleva sus picos

inmensa altura, se abate y extiende en el E stado de O a-

xaca, ocupando casi toda su extensin, lo cual es causa de su

extremada fragosidad. S e encuentran pocos y estrechos va-

lies, y se suelen ver en la cumbre de las montaas los her-

mosos planos que los gegrafos dan el nombre de me-

sas. Desde las costas del P acfico se sube gradualmente

hasta una altura de cerca de 4,000 metros sobre el nivel

del mar, para bajar en seguida hasta las aguas del seno

mexicano.

E n O axaca, la S ierra Madre se divide en dos rama-

les que se dirigen separados, el uno directamente hcia el

N. con el nombre de S ierra de C uasimulco, y el otro que

pasa cerca de la ciudad, y al cual se llama S an Felipe del

A gua, hcia el N. O ., no llegando reunirse otra vez sino

en el E stado de C olima. E n la prolongacion de la primera

de estas cordilleras se forman las eminencias de A cultzin-

go, O rizaba, P erote, etc.; y entre una y otra queda la exten

sa mesa que cruza la R epblica Mexicana.

L os numerosos montes de este E stado, cubiertos en su

mayor parte de bosques espesos y sombros, la multitud de

caadas, la vegetacin por donde quiera abundante y robus-

ta, los ros que unas veces corren mansos y otras se preci-

pitan en torrentes con sus riberas sembradas de plantas in-

finitas y de vistossimas flores, todo presenta paisajes sor-

prendentes, cuadros salvajes que son caractersticos de la

A mrica, y que dejan admirado al viajero que los contempla.

L os principales puertos del P acfico son la Ventosa, defen-

dida al O . por el cerro del Morro, de 156 pis de altura, y

la "P unta del Morro," roca angulosa que se interna en el

mar separada del cerro por un arenal, Huatulco, S an A n-

gel, la E scondida, S an A gustn, S an Diego, A lotengo y la

A lbujera de C hacahua.

3. L as costas del S . del E stado estn baadas por las

aguas del gran O cano, en una extensin de 111 leguas.

L a orilla occidental de la A mrica, que desde las regiones

polares del N. baja oblicuamente, encaminndose al S . O .,

toma en este E stado una direccin ms sensible al O rien-

te, cerca de la Ventosa tuerce para el N., vuelve en segui-

da sobre s, retrocede al S . y sigue an por largo espacio

una marcha tortuosa hasta la A mrica meridional, dejando

en T ehuantepec formado el golfo de este nombre, que ms

bien es un mar mediterrneo.

4.P ertenece O axaca el istmo de T ehuantepec forma-

do por grandes llanuras hcia el S . y N. y atravesado de

E . O . por la S ierra Madre; se halla situado entre los 16

o

5' y 18

o

21' de latitud N. y los 3

0

53' y 5

o

30' de longitud

oriental del meridiano de Mxico. A veces ha sido territo-

rio independiente y veces ha formado parte del E stado de

O axaca. S u extensin es de 1,677 leguas cuadradas, y en

l se ha fijado la atencin general por ser uno de los pun-

tos ms ventajosos para la comunicacin interocenica,

causa de haber corta distancia entre los lagos formados por

el P acfico en el fondo del golfo de T ehuantepec y el ro

G oatzacoalcos, que desde la S ierra Madre corre entre mon-

taas de pizarra para el seno mexicano.

5. Y a se ha dicho que el suelo de O axaca est erizado

de montaas y cortado en todas direcciones pr barrancos.

L as alturas principales estn en la S ierra Madre, y son

Zempoaltepec, que es la ms considerable en el distrito de

Villa A lta y cuenta con 3,396 metros sobre el nivel del mar.

L a S irena, al S . de S an Juan O zolotepec; C hicahuastla, en

el distrito de T eposcolula; C oicoyan, al S . de Huajuapam;

Jilotepec, al S . de S antiago Jilotepec en el distrito de T la-

colula; cordillera de Itundujia, en el distrito de T eposcolula;

el cerro de los mijes, al S . de O uezaltepec, distrito de T la-

colula; S an Felipe del A gua, al N. de O axaca; el S ombrere-

te, el C acalote, el T epanzacoalco y otros.

6.Ningn volcan se ve actualmente en actividad en

O axaca; existen sin embargo huellas de trabajos antiguos

plutnicos en las playas del P acfico: en C ahuitan y sus cer-

canas en la C osta C hica, se ven esparcidas lavas; en T apes-

tla existen montaas de arenas que indudablemente en otro

tiempo formaron el lecho del mar y que un levantamiento

de que no hay memoria puso fuera del alcance de las olas;

sobre stas flotan con abundancia, aun al presente, la piedra

pmez; y los terremotos que sacuden con frecuencia aquel

E stado, ms estragosos medida que el terreno est ms

prximo las costas, demuestran que hay en el ocano, no

ljos de O axaca, un centro activo que irradia sus movimien-

tos en todas direcciones, un volcan submarino que Humboldt

habia sospechado, situndolo cerca de las islas de R evilla-

gigedo, pero que debe estar ms prximo las costas de

O axaca.

7.L os principales rios son el O uiotepec, que tiene su

origen en la S ierra Madre al N. de O axaca, siendo conoci-

do hasta el pueblo de Dominguillo con el nombre de rio de

las Vueltas: desde all se rene con otros confluentes hasta

pasar por el pueblo de Quiotepec: corre an unas 4.0 leguas,

se une al rio T onto, forma con otros el C osamaloapam, y

desemboca caudaloso en el golfo de Mxico. E l rio de Vi-

lla A lta nace en las vertientes de Zempoaltepec y recorre

55 leguas hasta su confluencia en el rio C osamaloapam. E l

de T ehuantepec se forma de las vertientes de O uiechapa,

A matlan y Mitla: recorre 39 leguas y desemboca en el gol-

fo de T ehuantepec, formando el puerto de la Ventosa. E l

A toyac, conocido en Jamiltepec por el rio Verde, nace en

la S ierra Madre al N. de O ajaca, recorre 65 leguas y des-

emboca en el O cano P acfico. E l rio de C opalita se for-

ma de varias vertientes en el distrito de E jutla: recorre 20

leguas y desemboca en el O cano P acfico, formando la ba-

rra de C opalita. L os rios de Nochixtlan, P eoles y T epos-

'colula, despues de su confluencia, van aumentar las aguas

del rio Verde.

8.A unque O axaca por su situacin geogrfica en la

zona trrida debera tener un clima abrasador, causa de

la cordillera de montaas que lo atraviesan, goza de un

temperamento por lo general benigno. Desde el E stado de

P uebla el calor comienza subir gradualmente hasta T e-

huantepec, en que llega ser excesivo. E n las costas el aire

que se respira es ardiente y malsano. L os dems puntos

del E stado disfrutan de una temperatura diferente, segn es

distinta su elevacin sobre el nivel del mar. S e puede decir

que en solo este E stado se encuentran reunidos todos los

climas, y aun sucede con bastante frecuencia, que en un

solo dia pasa el viajero del ms rigoroso fri al calor ms

extremado.

L a temperatura es templada en O axaca, S anta Mara del

T ule, Zaachila, Zimatlan, T lacolula, Y anhuitlan, Huajua-

pam, Zoochila y T eotitlan. E s fria en T eposcolula, No-

chixtlan, C oixtlahuac Ixtlan. E s caliente en P ochutla, J a-

miltepec, C hoapam, C uicatlan y T uxtepec; finalmente, es

variada en Y autepec, E jutla, Villa A lta y Juquila.

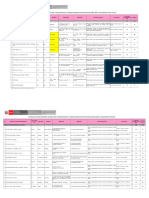

9.P olticamente se halla dividido O axaca en 26 distri-

tos, cuya poblacion est distribuida como se ve en seguida:

Distritos.

C entro

E t l a.

Zi matl an.

T l acol ul a.

Y autepec.

Vi l l a A l t a.

I xtl an.

C hoapam.

T eoti tl an del C ami no.

C ui catl an.

T uxt epec.

T eposcol ul a.

T l axi aco.

Nochi xtl an.

C abeceras.

l a C api tal .

Nmero de habitantes.

58,350

24,128

43.723

37,373

22, 414

44,362

25,895

11, 021

25,989

17,695

19,578

30,091

44,54i

34.771

Distritos. C abeceras. Nmero de habi tantes.

C oi xt l ahuac. Y anhui t l an. 14,894

T ust l ahuac I 55

I

9

Huaj uapam. ,, 34,771

S i l acayoapam. ,, 25,789

J ami l t epec. 36,627

J uqui l a. ,, 16,286

E j ut l a. 21, 234

O cotl an. 29,828

Mi ahuatl an. 35, 122

P ochutl a. n, 335

T ehuant epec. ,, 24,438

J uchi tan. 27,782

733,556

S e encuentran en el E stado dos ciudades, 43 villas, 920

pueblos, 85 haciendas, 533 ranchos, i 5 labores, 200 trapi-

ches, 10 molinos, y dos grandes fbricas de tejidos de al-

godon.

10. S e hablan en O axaca, adems del castellano, los si-

guientes idiomas: cuicateco, serrano, mixteco, mije, zapote -

co, netzichu, chocho, chontal, mazateco, chinanteco, chati-

no, mexicano, amusgos, huave, tehuantepecano, zoque y

triqui.

E l cuicateco se habla en los cinco curatos: A tatlauca, C ui-

catlan, E lotepec, P palo y T eotila.

E l serrano se usa en A nalco, C hicomesuchil, C oatlan, I x-

tepeji, Ixtlan, L apagua, L oxicha, Miahuatlan, S an A gustn

Mixtepec, O zolotepec, P ias, R i o Hondo y T eococuilco.

E l mixteco se acostumbra en A poala, A lmoloyas, A mus-

gos, A toyac, A chiutla, C uilapam, C halcatongo, C hilapam,

C ortijos, Huasolotitlan, Huizo, Itundujia, Y olotepec, Y an-

huitlan, Justlahuac, Jamiltepec, Jaltepec, Marquesado, Mix-

tequilla, Nochixtlan, P eoles, P easco, P inotepa del E stado,

P inotepa de D. L uis, C uanana, S osola, T eozacoalco, T i-

lantongo, T ecomastlahuac, T amasulapam, T ejupan, T utute-

pec, T laxiaco, T ecomatlan y T eposcolula.

L os mijes viven en las parroquias de A catlan, A titlan,

A yutla, Jilotepec, Juquila, L achixila, P uxmetacan, O uezal-

tepec, T otontepec, L achixila, G uichicovi y C hichicastepec.

E l zapoteco se habla en A yoquezco. E tla, Mixtepec, J a-

latlaco, Jalapa del Marqus, L achicsio, Minas, Mitla, Neja-

pan, O cotlan, P etapa, Quiatoni, Quiechapa, O uiegolani,

T lalixtac, T otolapa, T ilcajete, T eitipac, T lacolula, T lacocha-

huaya, Zimatlan, Zachila, S autla, Zegache y A matlan.

E l netzichu se acostumbra en B etaza, C ajonos, C omalte-

pec, C hoapam, Y agavila, Y aee, Y alala, Y ahuiv, L atani,

T anetzi, T abaa, Villa A lta y Zoochila.

E l chocho est en uso en C oixtlahuac, S an C ristbal, S an

G ernimo, S anta Mara, S anta C atalina, Ixcatlan, S anta

C ruz, T epenene, C otunday, T equistepec, C oncepcin, S an

A ntonio, S an Miguel, Magdalena, S an Mateo y S antiago.

E l chontal se habla en T ecaltepec, T equisistlan, y los dos

Mecaltepec. E n los tres curatos, Huautla, Huehuetlan y Ja-

lapa, se habla el mazateco.

E l triqui se acostumbra en los dos pueblos de C hica-

huaxtla y C pala.

E l chinanteco est en uso en Y olos, T eotalcingo, T epe-

totutla, T lacoacintepec, Utsila y Valle Nacional.

E l idioma chatino se habla en T eitipac, Juquila, S ola y

T eojomulco. E l mexicano est en uso en T eotitlan del

C amino.

E l amusgos es propio de S ochixtlahuaca y A musgos.

E l huave se acostumbra en S an Mateo, S anta Mara,

S an Francisco, S an Dionisio del mar Ishuatan.

E l tehuantepecano se habla en T ehuantepec, Juchitan,

E spinal, Ixtaltepec, S an G ernimo, C hihuitan, L ahuiyaga,

T lacotepec, C omitancillo, y Huilotepec.

L os dos chimalapas, S an Miguel Nistepec, Zanatepec y

T apana, pueblos todos situados en el itsmo, hablan el zoque.

11.Desde el tiempo de la conquista espaola, la religin

catlica, apostlica, romana, domin exclusivamente en el

E stado de O axaca, quedando no obstante un reducido n-

mero de idlatras que adoraban sus falsas divinidades en

cuevas solo de ellos conocidas.

Desde la independencia, ninguno se ha perseguido por

sus creencias religiosas. L a C onstitucin de i 85; y las le-

yes de reforma publicadas en Veracruz en 1859, proclama-

ron la libertad de cultos, pesar de lo cual todos los oaxa-

queos siguen como ntes el culto catlico, que se encuen-

tra servido por un obispo y 136 prrocos.

12.L a multitud de razas que puebla el E stado, diferen-

tes unas de otras por el origen, idiomas, hbitos, etc., for-

man un curpo heterogneo, desunido, sin otro lazo que los

aproxime que el de las creencias religiosas. L es falta el ca-

rcter nacional, y solo en general se puede decir que los oaxa-

queos son belicosos, ligeros y dados la embriaguez. L os in-

dios son taciturnos, hospitalarios, trabajadores, sobrios, su-

persticiosos, dciles en todo, excepto en su religin, que son

tenazmente apegados, sencillos y dulces en sus costumbres

domsticas. A lgunas ocasiones se advierte en ellos descon-

fianza y disimulo. S us formas son regulares y atlticas, y

siempre bien dibujados y manifestando el hbito del traba-

jo. S u trage es sencillsimo y en la tehuantepecana muy

pintoresco. E sta ltima se viste con una enagua de indiana,

sin camisa y el huepil muy fino, bordado de seda y oro con

encajes y otras mil curiosidades, y cubre la cabeza, dejando

ver el rostro por la abertura de una de las mangas.

E n el ejrcito ha manifestado siempre el indio oaxaque-

o mucha serenidad en el peligro y un valor heroico para

vencerle.

L os negros costeos son indolentes y muy diestros en

el manejo del arma blanca.

CAP I T UL O 11

PRI MEROS POBLADORES DE OAXACA.

i . R el aci ones entre la hi stori a de Mxi co y de O axaca. - 2. G i gant es. -

3. Huesos fsi l es.- 4. T radi ci ones5. I diomas en sus relaciones con la

etnograf a.6. C hatino.7. Huave- - 8. Dinamarqus.9. C hontal .

10. C hi nanteco.11. Mi je.

1 _ L a historia de O axaca se halla tan estrechamente en-

lazada con la de Mxico, que no se puede prescindir de sta

al tratar de referir aquella. L a suerte de O axaca ha sido idn-

tica la suerte de toda la Nacin en todas sus pocas: si-

gui la repblica en sus varias vicisitudes, sufri los males

de la devastadora guerra de independencia, disfrut de inal-

terable paz durante los tres siglos de dominacin espaola,

y en los tiempos que precedieron la conquista, fu habi-

tada por pueblos de origen incgnito y de las mismas cos-

tumbres ndole, aunque de idioma diferente de los mexica-

nos. L as cuestiones religiosas, polticas sociales que han

afectado la una, igualmente han interesado la otra; y

esto que es muy natural en la actualidad, puesto que O axaca

es una parte de la Nacin mexicana, no fu mnos cierto

cuando los zapotecas, mixtecas, mijes, etc., formaban cuer-

pos de nacin tan separados independientes de los mexica-

nos como de ellos mismos entre s. E sto parece fundado en la

naturaleza de las cosas. E l terreno que pisan los oaxaqueos

es el mismo que habitaron los aztecas, sin solucion alguna de

11.Desde el tiempo de la conquista espaola, la religin

catlica, apostlica, romana, domin exclusivamente en el

E stado de O axaca, quedando no obstante un reducido n-

mero de idlatras que adoraban sus falsas divinidades en

cuevas solo de ellos conocidas.

Desde la independencia, ninguno se ha perseguido por

sus creencias religiosas. L a C onstitucin de i 85; y las le-

yes de reforma publicadas en Veracruz en 1859, proclama-

ron la libertad de cultos, pesar de lo cual todos los oaxa-

queos siguen como ntes el culto catlico, que se encuen-

tra servido por un obispo y 136 prrocos.

12.L a multitud de razas que puebla e! E stado, diferen-

tes unas de otras por el origen, idiomas, hbitos, etc., for-

man un curpo heterogneo, desunido, sin otro lazo que los

aproxime que el de las creencias religiosas. L es falta el ca-

rcter nacional, y solo en general se puede decir que los oaxa-

queos son belicosos, ligeros y dados la embriaguez. L os in-

dios son taciturnos, hospitalarios, trabajadores, sobrios, su-

persticiosos, dciles en todo, excepto en su religin, que son

tenazmente apegados, sencillos y dulces en sus costumbres

domsticas. A lgunas ocasiones se advierte en elios descon-

fianza y disimulo. S us formas son regulares y atlticas, y

siempre bien dibujados y manifestando el hbito del traba-

jo. S u trage es sencillsimo y en la tehuantepecana muy

pintoresco. E sta ltima se viste con una enagua de indiana,

sin camisa y el huepil muy fino, bordado de seda y oro con

encajes y otras mil curiosidades, y cubre la cabeza, dejando

ver el rostro por la abertura de una de las mangas.

E n el ejrcito ha manifestado siempre el indio oaxaque-

o mucha serenidad en el peligro y un valor heroico para

vencerle.

L os negros costeos son indolentes y muy diestros en

el manejo del arma blanca.

CAP I T UL O 11

PRI MEROS POBLADORES DE OAXACA.

i . R el aci ones entre la hi stori a de Mxi co y de O axaca. - 2. G i gant es. -

3. Huesos fsi l es.- 4. T radi ci ones.5. I diomas en sus relaciones con la

etnograf a.6. C hatino.7. Huave- - 8. Dinamarqus.9. C hontal

10. C hi nanteco.11. Mi je.

1 _ L a historia de O axaca se halla tan estrechamente en-

lazada con la de Mxico, que no se puede prescindir de sta

al tratar de referir aquella. L a suerte de O axaca ha sido idn-

tica la suerte de toda la Nacin en todas sus pocas: si-

gui la repblica en sus varias vicisitudes, sufri los males

de la devastadora guerra de independencia, disfrut de inal-

terable paz durante los tres siglos de dominacin espaola,

y en los tiempos que precedieron la conquista, fu habi-

tada por pueblos de origen incgnito y de las mismas cos-

tumbres ndole, aunque de idioma diferente de los mexica-

nos. L as cuestiones religiosas, polticas sociales que han

afectado la una, igualmente han interesado la otra; y

esto que es muy natural en la actualidad, puesto que O axaca

es una parte de la Nacin mexicana, no fu mnos cierto

cuando los zapotecas, mixtecas, mijes, etc., formaban cuer-

pos de nacin tan separados independientes de los mexica-

nos como de ellos mismos entre s. E sto parece fundado en la

naturaleza de las cosas. E l terreno que pisan los oaxaqueos

es el mismo que habitaron los aztecas, sin solucion alguna de

continuidad, pues las montaas que veces cortan el cami-

no, suficientes en verdad para detener un ejrcito en el ca-

so de una invasin militar, no es bastante para estorbar el

curso de las ideas entorpecer la comunicacin de usos y

costumbres. O tro tanto se podria decir de G uatemala, si la

distancia que la separa del centro de la Nacin mexicana

no la pusiera fuera del alcance de su accin. P ero O axaca,

baada por los mismos mares, regada por los mismos ros,

atravesada por las mismas cordilleras y bastante cercana

Mxico, para que con l formase un todo bien unido, era

forzoso que con l fuese arrastrada en la corriente de fortu-

na igual. Y si los acontecimientos en su carrera pudieron

evar consigo los dos pueblos, la historia que refiere aque-

llos acontecimientos, necesariamente debe enlazar los de una

y otra parte. P or esto no se debe extraar, que frecuente-

mente tenga yo que referirme la historia de Mxico, al te-

jer la de una de sus provincias.

2.L a primera cuestin que ocurre deslindar es la de

quines fueron los primeros pobladores de este pas? C reen

algunos que fu habitado el continente americano por gi-

gantes, es decir, por hombres corpulentos y de talla mucho

mayor que la comn, hecho que si es exacto debe subir la

mas remota antigedad. No es inverosmil que ese suelo ha-

ya sido poblado en efecto por gigantes, pues parece que los

hubo en el antiguo continente, tanto ntes del diluvio como

en pocas muy posteriores; y nada estorba que de all ha-

yan pasado las A mrcas, del mismo modo que pasaron los

chichimecas, olmecas, mixtecas y dems tribus de mnos

corpulencia. L a S agrada E scritura habla con bastante cla-

ridad de pueblos enteros de gigantes contemporneos de

Moiss. S abios respetables han credo su existencia, y aun

parecen comprobarla los enormes huesos humanos encon-

trados en diversas pocas en E uropa y A sia

3.S ea sin embargo de esto lo que fuese, y restringin-

dose al pas de A nhuac, se presume que alguna vez estuvo

habitado por gigantes. L os fundamentos en que se apoya

esta conjetura, son las tradiciones que as lo aseguran y las

osamentas humanas, con exceso grandes, que se han encon-

trado en varios lugares. T orquemada asegura haber tenido

en su poder una muela mayor que el puo de un hombre,

extrada de una gran mandbula que no se pudo conservar

entera.

1

E l mismo cuenta que Fr. G ernimo de Zrate,

franciscano, y Diego Muoz C amargo, gobernador de indios

en T laxcala, decian haber visto el crneo que la mandbu-

la corresponda, tan grande como "una tinaja de las que sir-

ven de vino en C astilla." E l padre A costa refiere que el ao

de 1586, en la hacienda de Jess del Monte, se hall el es-

queleto de un gigante, cuya muela era del tamao del puo.

O tra de las mismas dimensiones, asegura T orquemada ha-

ber visto en poder de un mercader mexicano.

B oturini afirma tambin haber posedo fragmentos de

muelas y dientes, que comparados con los comunes, resul-

taran cien veces mayores. Dice el mismo que "se hallan

en frecuentes partes de Nueva E spaa, huesos, cascos, mue-

las y dientes de gigantes, particularmente en los altos de

S anta F, y en los territorios de T laxcala y P uebla."

2

B etancourt asegura haber visto sacar del desage de

Huehuetoca "huesos disformes, muy blancos y de que han

hecho jarros olorosos para beber, que llamaban espodio, y

una muela gruesa como un puo.

E n Y ucatan, segn cuenta D. A ntonio de Herrera,

3

se

descubri cavada en la piedra viva, una sepultura en que

estaba depositado "un cuerpo de extremada grandeza, des-

hecho, salvo unos pedazos de las canillas de las piernas, y de

1 Mon. I nd. cap. 13, lib. 1.

2 I dea de una Nueva historia general, XVI I I .

3 D. 4, 1. io, c. 4.

la cabeza sacaron una muela que pesaba poco menos de

libra y media."

E n O axaca, an recientemente se han desenterrado hue-

sos que tenian apariencias de humanos, cuyo enorme ta-

mao dejaba calcular el de los hombres que haban per-

tenecido. No h mucho, en las Mixtecas, fu hallado un

hueso que pareca haber pertenecido la pierna, pues esta-

ba incompleto, conservando una sola de sus extremidades y

cuyo dimetro hacia presumir una longitud completa gigan-

tesca. E s seguro que muchos otros huesos como este, se-

rian hallados fcilmente si se practicara una diligente pes-

quisa. P ero, bien, estos grandes huesos demuestran con-

cluyentcmente que existieron gigantes en el pas? Muchos

no lo creen as, explicando el descubrimiento de estos hue-

sos, por la precedente existencia, no de gigantes, sino de

mastodontes, megaterios, alguna otra familia de animales

perdida en el diluvio y desconocida ahora, pero de tamao

monstruoso, y cuyos esqueletos, cubiertos por las capas ms

superficiales de la tierra, se han podido conservar y ser des-

pues descubiertos en nuestros dias. Y en efecto, tal razo-

namiento seria justo, ni podra slidamente sostenerse la

existencia de gigantes en Mxico y O axaca, si para ello no

hubiese ms fundamento que el hallazgo de huesos grandes,

pero aislados, sin trabazn alguna ni otras seales que de-

mostrasen haber pertenecido sres racionales. Mas no es

as. C mo puede explicarse que los elefantes hayan reci-

bido sepultura semejante en todo la de los hombres, que-

dando sus esqueletos depositados en sepulcros simtrica-

mente arreglados, con aquel artificio que los indios acostum-

bran en los suyos? E sto es, sin embargo, lo que se ve en

O axaca.

A siete leguas de la ciudad, en la hacienda de S an A n-

tonio T eitipac, hace algunos aos, un rio cercano en sus

avenidas, descubri unos sepulcros arreglados los unos al

lado de los otros, puestos en forma de atad con piedras

planas y cubiertos con piedras igualmente planas, que des-

cansaban por sus extremos las unas en las otras, como sue-

le verse en las cuevas de Monte A lban. S e conservan all

enteros los esqueletos, que por su forma no podia dudarse

haber sido de hombres, pero cuyo tamao era mucho ma-

yor que el ordinario. L os esqueletos se ajustaban bien los

sepulcros, que parecian formados propsito, y no dejaban

duda que aquel lugar habia sido el panten de un pueblo de

gigantes.

:

S emejante este, existe otro panten dispuesto

en semicrculo en forma de herradura cerca de C hilchotla,

en la parroquia de Huautla, distrito de T eotitlan del C a-

mino.

2

4 _ A estos datos hay que agregar las tradiciones de los

indios, que todos los historiadores de Mxico han consig-

nado en sus obras. "E ntre los pueblos incultos de A mrica,

dice C lavijero, se conserva la tradicin de haber existido en

aquellos pases ciertos hombres de desmesurada altura y

corpulencia."

l l

De estos gigantes, dice B oturini, tienen in-

signes memorias los indios, y dicen que se llamaban qui-

nametin hueytlacom" esto es, hombres grandes y deformes,

3

E ste ltimo autor cree que "pertenecan la prosapia de

C han, y que tomando su derrota por el A sia y A mrica,

fueron los primeros pobladores del rion de la Nueva E s-

paa."

4

P ara los indios de A nhuac fu tan notable la exis-

1 A unque no vio el que esto escribe los sepulcros, tuvo ocasion de

saber todos estos pormenores, porque en ese tiempo resida en la ha-

cienda cuya administracin pertenecia su familia. A l gunos de los que

los vieron viven an y pueden sealar el lugar y aun los sepulcros, que

no deben haber sido destruidos del todo.

2 Debo la noticia al S r. cura L ic. D. J uan P arra, quien asegura ha-

ber practicado l mismo all una excavacin.

3 O bra citada, XVI I I .

4 E n toda la A mrica se encontraron las mismas tradiciones de gigan-

tes que en A nhuac. E n el E cuador, contaron P izarro los indios, que

en remotos tiempos habian aportado por la punta de S anta E l ena, nave-

tencia de los gigantes y tan inolvidable debia ser su memo-

ria, que su destruccin, debida grandes terremotos, mar-

caba en su cronologa el fin del segundo perodo del mundo

llamado por ellos "T laltonatiuch" edad de tierra, y el

principio de la tercera "E checatonatiuch." ' E sta destruc-

cin, dicen las tradiciones, fu en el ao "ce T ecpatl," un pe-

dernal, por efecto de los enormes crmenes que cometieron,

especialmente por su incontinencia y pecados contra natu-

raleza que les atrajo aquel fulminante castigo del cielo;

2

aunque no fu tan completa que no escapasen algunos, cu-

yos descendientes molestaron los indios pobladores que vi-

nieron despues, obligndoles distribuirles largas comidas,

por lo que algunos perecieron manos de los mismos indios

gando en balsas, "hombres tan grandes, que los de comn estatura no

les l egaban la rodilla, y q u e no llevaban mujeres, ni iban vestidos si-

no algunos con pieles de animales, y porque no hallaron agua, hicieron

pozos, que hoy d.a se ven con muy buena agua, y fresca, cavados en pe-

na viva, obra misteriosa, y que comia cada uno ms que cincuenta hom-

bres; y porque la vianda no les bastaba, pescaban en la mar con redes

L as mujeres de la tierra no los podan sufrir, y los naturales hacian su

juntas para echarlos, porque eran aborrecibles, y usaban mucho el pe-

cado nefando, sin vergenza de las gentes ni temor de Dios; y aun dicen

que los castig con fuego el cielo, estando todos juntos, usando su pe-

cado s,n que quedasen sino algunos huesos, que hoy dia se ven de in-

creble grandeza; y un castellano afirm haber hallado una muela que

pesaba med,a hbra; y otras seales afirman muchos haber visto con sus

propios ojos. De donde se infiere que esta historia no es vana y que es-

tos hombres fueron all de la parte del poniente del estrecho de Maga-

llanes, como hoy dia los indios lo refieren y seal an." D. A ntoni o de

Herrera (Dec. 4 1. 2, c. 2) ^ E n Y ucatan se conserva igual tradicin.

Hay opinin, dice el mismo Herrera (D. 4, 1. 10, c. 4), que antigua-

mente hubo hombres de grandsima estatura en esta tierra," (Y ucatan)

E n el P er y C hile, lo mi smo que en la Florida, los indios hicieron los

conquistadores narraciones semejantes que los historiadores consignaron

en sus obras, veces sin creerlas, como Duran, obligados por el deber de

no faltar la verdad.

1 C lavijero, lib. 6. B oturini, obra cit.

2 T orquemada, lib. r, cap. 13.

irritados, y otros, vagando por los campos como bstias de-

voradas por el hambre, murieron en fin, por falta de alimen-

tos suficientes.

1

5. P ero si los gigantes existieron no pasan de sres

fabulosos no parece cuestin que por su nteres toda cos-

ta deba deslindarse, pues ningn individuo de su raza vive

actualmente ni muchos siglos ntes de ahora. P rescindo

pues, de ellos para tratar de los posteriores pobladores del

E stado de O axaca.

L a primera observacin que se desprende de la pluma al

tocar esta materia, es la de que no era uno mismo el idio-

ma que se hablaba anteriormente la conquista, como has-

ta la lecha se percibe entre los indios: esto demuestra el di-

ferente origen de las tribus que, unas al lado de las otras y

en tiempos muy remotos, vinieron poblar el territorio del

E stado. \ a en otro lugar enumeramos 17 idiomas, todos

vivos, si se excepta uno solo, el ixcateco, que por lo mismo

no fue alh nombrado. Demostrar esto que eran otras tantas

las naciones que en avenidas distintas y empujadas unas por

otras fueron tomando aplazamiento en los sitios que hoy ocu-

pan Desde luego, por el exmen de los mismos idiomas y

atendiendo a su ndole y naturaleza ntima, se puede reducir

este numen, notablemente. B asta oir hablar al indio serrano,

al tehuantepecano y al netzichu, para comprender que su len-

guaje no es ms que un dialecto del idioma zapoteca. L os

puebios confinantes, cuando hablan diferente idioma, con

as relaciones y comunicacin frecuente que la cercana

los convida y aun obliga, varan siempre en su modo de

expresarse, conservando en el acento y pronunciacin de

las palabras algo de lo propio y adquiriendo algo de la ve-

cindad: de esta suerte, con el trascurslj del tiempo, se llega

a formar un idioma medio, que participando de dos, no es

1 T orquemada y B oturini, lugs. cits. \

2 C ap. I de esta historia.

/

sin embargo exactamente uno ni otro. T al ha sucedido con

el zapoteca, que en las cercanas de los mijes form el ne-

tichso, y mezclado con el huave, hizo el tehuantepecano.

E l serrano es zapoteco ms puro por no tener otra vecin-

dad que la del netzichu.

A este modo tambin, por la cercana de los pueblos que

hablan el tehuantepecano y el chontal, lleg formarse el

idioma que se acostumbra en Huamelula, Hastata y T enan-

go: por lo mnos, del exmen comparativo del chontal pu-

ro, tal como se habla en T epalcatepec con el de Huamelula,

se desprende con bastante claridad que el ltimo es una

corrupcin del otro.

1

No son, pues, los pueblos de estos idiomas naciones dife-

rentes, sino un mismo pueblo vriamente modificado en el

idioma.

Q Quisiera yo decir otro tanto del chatino y que su idio-

ma fuese mezcla del zapoteco y del mixteco, entre los cuales

existe, y aun algunos lo han sospechado as, por las palabras

mixtecas que han adoptado aquellos indios. P ero por una

parte no se concibe cmo un idioma tan spero y en extre-

mo nasal, haya podido resultar de dos por su naturaleza dul-

ces y muy bien cultivados. A dems, que se diferencian tan

notablemente estos tres idiomas, que no pueden creerse de

una misma procedencia. E l chatino se habla en una exten-

sin de terreno en extremo spero y montuoso, que par-

tiendo del O cano P acfico corre directamente al Norte,

comprendido entre dos lneas casi paralelas que al fin vie-

nen cerrarse treinta cuarenta leguas de la costa: for-

ma una lengua cuchilla que desde el mar del S ur penetra

en el E stado, separando los zapotecas, que tiene al O rien-

I E l S r. cura D. L ui s Z. R ui z, que lo fu de Mecaltepec muchos aos,

y perfecto conocedor del chontal que se habla en todos esos pueblos, ha

hecho en mi presencia este exmen comparativo, dejndome plenamen-

te convenci do de la verdad que dejo asentada.

te, de los mixtecas que quedan al O este. Fcil es presumir

que algunos navegantes, arrebatados por alguna tempestad

desde las islas de la A ustralia costeando desde el lugar

de su procedencia en la misma A mrica, pudieron desem-

barcar en la laguna de C hacahua, en las mrgenes de rio

brande o en alguna otra barra inmediata, y determinados

permanecer en el lugar, formasen las poblaciones de la parro-

quia de Juquila, extendindose despues hasta T eojomulco

y T eosacualco. E sta venida debe haber sido posterior la

de los mixtecas y zapotecas, pues se vieron obligados per-

manecer en agrias serranas y en profundos barrancos para

defenderse de habitantes preexistentes. Debe haber sido

sin embargo bien antigua y cuando los zapotecas no se ha-

ban multiplicado bastante, al mnos si es cierto que pudie-

Z T r

S

r -

d V al , e

,

d e

/

i mat l an

y fijar una colonia en las

alturas de T eitipac, de donde los desalojaron despues dos

caciques serranos, como se dir ms adelante. S iguiendo

esta conjetura, pudiera creerse que los chatinos saltaron

ierra por la boquilla, pero hcia el lado siniestro del rio

Verde, y que siguiendo la corriente de este rio, caudaloso

en la costa, y por lo mismo para ellos una buena defensa na-

entre ll' ^ ^ T ^ ^

t o d o

espacio comprendido

entre el no desde la boquilla hasta los Mixtepecs

E n la linea divisoria de chatinos y mixteos se habla una

mezcla de ambos idiomas, conocida con el nombre de "cho-

I r

S i n d u d a C r eyer 0n aI

2

un os

el chatino

era dialecto del mixteca.

7

- -

P

r

h qUG G n r den I os c h at i n o s n o

P

asa d e

ser

una dbil presuncin, puede tenerse como un hecho indispu-

tab e con relacin los huaves. Habitan\estos indios algunos

pueblos del istmo de T ehuantepec, reducidos ellos despues

de haber ocupado una mayor extension Mel territorio. P or

os anos de 1660, un religioso franciscano, que por mucho

tiempo haba doctrinado los habitantes de Nicaragua, cu-

f

!

f

yo idioma p o s e a perfectamente, habiendo aportado a I V

huantepec y permanecido algunos dias all, advirti con sor-

presa que no le era desconocido el lenguaje de algunos de sus

moradores. L os huaves hablaban el mismo idioma que los

indios de Nicaragua, si no se tenian presentes ligeras varia-

ciones obra del tiempo y de la distancia.

S egn las historias y caractres de los indios, estos hua-

ves, ntes de venir T ehuantepec, habitaban comarcas le-

janas hacia el S ur; mas por guerras que sostuvieron ya en-

tre s ya con los vecinos y en las que fueron vencidos, sien-

do perseguidos, se hubieron de embarcar, determinados a

emigrar otros pases. C ostearon durante muchos das en

el P acfico, probando tomar tierra aqu y all; mas en unas

partes hallaron poderosa resistencia y en otras el clima era

mortfero la tierra improductiva. L a extensa y frtil llanu-

ra de T ehuantepec los convid verificar un desembarque

all, en que por otra parte los habitantes no parecan que-

r e r l e s oponer la ms leve resistencia. S ea, en efecto, porque

fuesen pacficos los habitantes de los mijes, que ya entonces

en gran nmero poblaban el istmo, sea por la inclinacin

que siempre han tenido las montaas, lo cierto es que por

voluntad, en virtud de amistosos convenios y sin ser compe-

lidos por la fuerza de las armas, segn consta por antiguas

pinturas, se retiraron ellas, abandonando los llanos los

huaves, quienes se establecieron en ellos definitivamente.'

4 este modo, no h mucho, un naturalista dinamar-

qus, D. Federico L iecman, visitando el pueblo de P ochutla en

la costa del mar del S ur, qued sorprendido extraamente,

observando que no le era desconocido el idioma de los nati-

vos del pas. E s que tres siglos ntes, un corsario ingls

quien acompaaban tripulantes de la costa de Dinamar-

i B urgoa. G eogrfica descripcin de la parte septentrional del polo

A rtico, etc., parte i^, caps. 72 y 73.

ca, perseguido por sus depredaciones en nuestro litoral,

al embarcarse violentamente, dej en tierra muchos de los

suyos que no tuvieron tiempo de seguirle, formando all

una colonia que conserv su idioma casi hasta nuestros

dias.

:

9.P ero bien, lo que aconteci despues de la conquista,

no pudo igualmente haberse verificado ntes? No se podr

explicar tambin de este modo la existencia en el pas de los

chontales y de los chinantecas? P orque, en efecto, los chon-

tales, semejanza de los huaves y chatinos, desde las costas

del P acfico y dejando un lado por el O este los zapo-

tecas y por el O riente los zapoteco-tehuantepecanos, se

internan directamente hcia el Norte en el E stado, ocupan-

do una lengua considerable de terreno, en que tienen repar-

tidos veintisis pueblos y numerosas rancheras. Y aun en

comprobacion de que sus antepasados, como los huaves, vi-

nieron costeando de C entro A mrica, se puede citar T or-

quemada, quien afirma

2

que "la lengua ms general en Hon-

duras es la de los chontales." P robablemente estos indios,

establecidos desde tiempo inmemorial en Nicaragua, con-

secuencia de guerras civiles otras causas, se desprendieron

en una fraccin considerable de los suyos, quienes embar-

cndose en la baha de Honduras y rodeando por la costa

toda la P ennsula Y ucateca, vinieron reconocer mucho

ntes que los espaoles las bocas del Utzumacinta, y toman-

do tierra entre este rio y la barra de S anta A na, se exten-

dieron en el E stado de T abasco, llegando hasta las costas

1 Me refiri el hecho D. J uan P arra, cura del lugar, quien el go-

bernador del E stado, D. A ntonio L en, habia recomendado D. Federi-

co de L i ecman, y que presenci el hecho con otros varios, como el sub-

prefecto D. L ui s Martnez, el alcalde A pol oni o Manzano, D. J os Vi -

cente S iga, que vive, Di E stanislao R odr guez, el fiscal A pol onio R osa-

rio, sargento de la compa a de P ochu'J a, etc.

2 Mon. I nd. L i b. 3, rap. 41.

del P acfico en el de O is'nca. S i se hace esta suposicin,

debe creerse que los chontales de estos dos ltimos E stados,

estaban ntes unidos formando un solo cuerpo de nacin, y

que despues fueron cortados por los mijes, huaves, zapote-

cas y zoques, que invadiendo el terreno intermedio, separa-

ron unos de otros. T ambin puede suponerse que los

chontales fuesen antiguamente un pueblo numeroso, que

desde Honduras y el territorio de B elice, se extendiesen

hasta T abasco y O axaca, dividindose despues en fraccio-

nes por las nuevas invasiones de otros pueblos. P or lo m-

nos debe presumirse as, en el caso de ser uno mismo el

chontal de O axaca y el que se habla en T abasco y B elice,

pues el mismo T orquemada advierte que los ltimos lla-

maron as los espaoles, para denotar su rudeza:

1

"as los lla-

maron los castellanos, queriendo decir bozal rstico.'

10. L a C hinantla es una provincia situada al norte de la

ciudad de O axaca y que conserva an su especial idioma.

E ste es de dificilsima pronunciacin: las vocales son de

dudoso sonido, y las consonantes frecuentemente multipli-

cadas, al producirse, se modifican no por la lengua sino por

los dientes. L as voces son escasas: una misma palabra pro-

nunciada con fuerza denota un objeto y con suavidad otro

muy diverso y acaso opuesto en el sentido. P rimitivamen-

te, los chinantecas deben haber sido colonia de marinos

atrevidos nufragos establecidos en las costas del seno

mexicano, y en efecto, all fueron conocidos cuando la in-

vasin espaola, y an de los primeros que trataron los

compaeros de C orts aprovechando su bravura y destreza

en la guerra contra Narvaez y en la toma de la metrpoli

de Mxico. A nteriormente la conquista no tenian estos

indios otro lazo de unin aparte del idioma: andaban des-

nudos, cubriendo apnas las partes pudendas con un delan-

3 Mon. Ind. L . 3, c. 41

talcilIo de cortezas, y cada cual, como lo hacan tambin los

chontales, levantaba su choza en el barranco que ms les

agradaba, sin formar pueblos ni reconocer otra autoridad

que la de sus capitanes, solo cuando los guiaban al comba-

te.

:

A unque es de creer reconociesen la divinidad, no

practicaban culto alguno religioso, y en este punto ofrecen

mucha semejanza con los isleos de C uba, S anto Domingo,

P uerto R ico, etc. A mucha distancia de la civilizacin de T os

aztecas, su grado de cultura llevaba poca ventaja la que

los espaoles encontraron en las islas referidas. E ran en-

tonces notables por su indomable valor, por el orden con

que combatan en las batallas y por la forma de sus armas,

especialmente de sus largas lanzas, erizadas de navajas y

parecidas las que vieron en la O ceana algunos navegan-

tes del siglo XVI . S u posicion topogrfica, sin embargo, en

las playas del golfo mexicano y en las sierras inmediatas,

revela que no fu el P acfico el camino que siguieron para

venir O axaca, sino que se desprendieron de las A ntillas

al mismo tiempo que otras tribus salan de las mismas para

posesionarse de C entro A mrica. E s cosa notable, en efec-

to, que estas naciones de chinantecas y chontales, as co-

mo las que poblaron C entro A mrica y Nicaragua, no par-

ticipando de la adoracion del sol del P er ni de la com-

plicada teogonia de los antiguos mexicanos, semejan-

za de aquellos isleos, no conservasen sino idear, muy ele-

mentales de religin, sin rastros, sino ligeros, de supersticio-

nes idoltricas. S i alguno preguntase despues la proceden-

cia de los pobladores de las A ntillas, seria fcil responder

que si el desconocido marino que C olon di noticia de

las A mricas, pudo extraviarse en su derrota hasta descu-

brir el Nuevo, Mundo, otro tanto pudo acontecer ntes

.

on

se

I os

"lap-ra jo, .rtagineses romanos, pues todos

tonio :.C ilerre.cl origen de la poblacion de A mrica,

I ^

geogrfica descripcin, etc., c. 58.

y que si aquel pudo regresar, segn se dice, las C anarias,

mnos felices estos navegantes, acaso se hayan visto obliga-

dos fundar una pequea colonia que, multiplicada en el dis-

curso de dos tres mil aos, hubiese llegado llenar las is-

las del golfo de Mxico y aun alguna parte del continente

americano. Una cosa es indubitable; saber, que no todos

los antiguos americanos vinieron del Norte ni traen del A sia

su origen primitivo.

!

11.De ninguno puede dudarse mnos que hayan tenido

una procedencia europea que de los mijes. E s creble que

su ingreso al territorio del E stado se haya verificado por el

golfo, pues hcia ese lado se encuentra el ncleo principal

de su nacin, en las montaas inmediatas la playa: des-

pues, la poblacion debe haberse derramado hcia el S ur, lle-

nando el istmo y alcanzando las orillas del P acfico. L os mi-

jes en su invasin encontraron preexistentes los chonta-

Ies, aunque esparcidos como salvajes en los montes y sin

forma alguna de nacin, pues de otro modo no podria ex-

plicarse cmo los hayan dejado divididos en dos grupos co-

mo se ven hasta la fecha, quedando uno de ellos al Noroeste

en O axaca y el otro al S uroeste en el E stado de T abasco.

E sta invasin debe haberse verificado sin violencia, lo uno

por el escaso nmero de chontales preexistentes y lo otro

i F,1S r. Herrera P erez, en sus "E studi os Histricos" publicados en la

Voz de Mxico, asegura como cosa cierta que los pobladores de las A n-

tillas partieron de las Molucas, por ser cosa averiguada que unos y otros

isleos hablan el mismo idioma. D. A ntonio de Herrera, en sus Dca-

das, (Dc. 3, lib. i , c. 3,) cuenta que Magallanes, en el viaje que lo in-

mortaliz por haber descubierto el estrecho que di su nombre, entre

otras islas puso en el mapa por primera vez las de Maraqu, Zeb y las

dems de un grupo que di el nombre de "yi l i ni nas," v

r

"e nrWraVf-

ron dificultad para hacerse entender los espaol adas

c o n l

e un indio

que llevaban, cogido en las costas de la A m

;

j <x en su larga!

navegacin. -h.. "

porque sin duda eran entonces pacficos los hbitos de los

mijes, lo que se ve con evidencia en el hecho que dejamos

referido, de haber dejado los huaves posesionarse de las

llanuras de Jalapa y la Ventosa, sin oponerles la ms peque-

a resistencia. E l espritu marcial se desarroll en ellos pos-

teriormente, cuando acometidos por los zapctecas, se vieron

obligados defenderse en sus montaas.

P ara creer que su procedencia es europea, me fundo en

las siguientes razones: I

a

P orque entiendo que invadieron

el E stado por el golfo y no por el P acfico. 2

a

P or la ndole

y carcter de estos indios, as como por la constitucin fsi-

ca de su cuerpo: de talla elevada, de musculacin varonil y

de una organizacin completa y bien proporcionada, la figu-

ra arrogante de un mije impone sin causar por eso desagra-

do. A este exterior corresponde un carcter vigoroso que

se manifiesta aun en el tono de la voz: dciles la razn,

han manifestado siempre que tienen energa bastante de

espritu para repeler la fuerza con la fuerza y sacudir toda

opresion y todo yugo:

1

si aman tanto sus montaas y gus-

tan del aislamiento, acaso sea por disfrutar de esa vida in-

dependiente que tienen hasta la fecha en sus pueblos, que

apnas llega la accin de los gobiernos. No son insociables;

por el contrario, carecen de los defectos que hacen poco

tratables los otros indios; pero gustan de comunicarse n-

timamente solo con los de su mismo idioma, y huyen de los

dems por no ser oprimidos ni perder su libertad. L os que

no los conocen bien han atribuido Ja aspereza aparente de

su trato las influencias del rudo pas en que habitan; m^

por qu los chontales y los chimantecas que pueb.ln mon-

taas igualmente agrias, no participan de lasjtufenas y ma-

aV-cualidades de los mijes? C on ojofuel color de los de los

habitantes de la antigua bion, la mirada del mije no es

V v^lJ

i D. A ntonio j' Herrera dice que los mijes son ms valientes que

cuantas naciones hay en Nueva E spaa (D. 4, 1. 4, c. 7).

melanclica, ni su aire es abatido y desconfiado como el de

los dems indios: ni habr quien desconozca las diferencias

de unos y otros tenindolos la vista. E l tipo de los zapote-

cas y mixtecas, as como el de los aztecas, chichimecas, etc.,

sus costumbres, primitivas creencias y antiguo culto religioso,

ofrece ms de un rasgo de semejanza con los japoneses,

malayos indios orientales: los mijes se parecen ms al

europeo. E n T lahuitoltepec hay muchos de color rubio, por

lo que los dems les llaman "hijos del sol," nombre que es

sabido se daba por los mexicanos los europeos. 3

a

P or el

amor al pas. Habitan los mijes la ms alta montaa y la ms

spera serrana del E stado de O axaca. L os montes agrupa-

dos all se hallan tan inmediatos, que la vista no descubre en

todas direcciones sino lneas sinuosas y quebradas: se diria

que se han replegado, en las convulsiones de la naturaleza,

estrechndoselos unos cerca de los otros, sin dar lugar la

formacin del ms pequeo valle: una hoja de papel estruja-

da entre las manos, daria idea de la configuracin del pas.

De la cumbre de esas altivas montaas, desde donde se

descubren el A tlntico y el P acfico, se desprenden torren-

tes de agua cristalina que bajan mugiendo entre las pe-

nas y barrancos. S us faldas estn vestidas por bosques

sin termino, continuamente humedecidos por las lluvias

y cruzados por el oso, el tigre, el len, el leopardo y v-

boras innumerables. E n esas laderas, dejando libre y alum-

brada por el sol la frente de los montes, se agitan las nubes

tempestuosas y arrojan raudales de agua que se precipitan

e?,"los nos. E stos corren atorrentados por las gargantas y

profundas caadas, arrastrando consigo los peascos que

arrancan en l ffione. Qu bellas, variadas y aun grandio^

sas perspectivas se ofrC m4-a_vista en medio de pi ta sal-

vaje naturaleza! Y a son profundidades inconmensurables y

abismos sombros bordeados por ua eltfecha senda, ya ro-

cas desnudas que se elevan perpendiculanee descono-

cida altura, ya rios caudalosos que sbitanfente se despren-

d

V i

\

den de cumbres elevadsimas y se resuelven luego en me-

nuda lluvia, contemplndose lo ljos cual si fuesen tnue

nubecilla que reposase sobre las copas de los cedros. P ero

este espectculo de una esplndida naturaleza, es bueno para

ser visto, no para vivir sujeto sus influencias: si este pas

es magnfico en sus galas, es tambin rudo en extremo, y

la vida humana ofrece sin cesar mil penas y peligros.

E l mije tiene que atravesar caminos difciles; con fre-

cuencia se ve obligado luchar con las fieras; y sobre

todo, tiene que pasar la existencia envuelto en hmedas y

destempladas neblinas impenetrables la luz del sol. Hay

pueblos en que apnas se ve por algunas horas el astro del

dia durante muchos meses.

1

E ste pas es, sin embargo, del

que gustan los mijes, prefirindolo las llanuras abrigadas y

ms suaves y benignos climas. Y a se ha visto cmo los

huaves abandonaron los terrenos bajos de la costa S ur, de

grado y sin ser compelidos por la fuerza; el comercio los

conduce las playas del golfo por la parte del Norte y aun

tienen all rancheras y estancias; mas no desamparan por

eso sus montaas que vuelven siempre como un comn

centro: antiguamente pelearon con los zapotecas, no para

apropiarse los mejores terrenos que stos posean, sino en

defensa de sus montes; y moderadamente invitados mu-

dar sus pueblos de lugar, constantemente lo han rehusado.

S e diria que sus progenitores nacieron en los pases des-

templados del norte de E uropa; que en las montaas de.

O axaca encontraron un clima semejante, por lo que L uego

tomaron de ellas posesion, y que sus descendientes las con-

servan como un recuerdo de la patria. 4? P or el idioma que

"hablan. S i algunos han credo, que la grandiosidad y rude-

za del s

a,

*o qu^Hbitan los mijes influye poderosamente en

su doble cerclicion fsica y moral, en su arrogante talla y en

1 Vul garmente se asegura que en T otontepec, son tres meses de lloviz-

na, tres meses de aguaceros, tres meses de lodo y tres meses de todo.

su altiva ndole, otros han juzgado que el acento fuerte y el

tono destemplado de su voz, debe atribuirse la costumbre

de hacerse oir entre el ruido de los torrentes y el estruen-

do de las tempestades. L o cierto es que los zapotecas, que

habitan cerca de ellos y que disfrutan de un suelo igual, ni

en la ndole ni en el idioma participan de estas condiciones.

A pnas habr en el E stado de O axaca indios de ms dbil

carcter que los netzichus del rincn, pesar del vigor que

desplega all la naturaleza. E l mije tiene un natural sobre-

abundante y enojoso, y as, su idioma es tosco, pero con

cierta belleza varonil, que ha llamado siempre la atencin de

quien lo escucha.

1

L o notable es, que segn se asegura en la

ciudad de O axaca como cosa cierta, algunos extranjeros

(dalmatas o polacos), entienden los mijes.

2

1 1 res si gl os antes de ahora se haba hecho ya esta observado, cuan-

do los espaol es conquistaron la A mri ca. D. A ntoni o de Herrera (D-

cada, 4, 1. 4, c. t ), dice que la l engua de los mijes "es habl ando muy

grueso a manera de al emanes.- A segura tambin el mi smo autor "que

teman barbas, cosa rara en aquellas partes "

2 L a descri pci n del pas es de B urgoa/ segunda parte geogrfi ca des-

cnp., etc., c. 56. - E n el Dic. de histor. y geog., se publ i c un artculo

obre mi jes, pl agado d j errores. C asi no hay all un concepto verdade-

ro. L ntre otras cosas dice que los mijes quedan reducidos al puebl o de

\ S ^ S

q U

"

C O mp ! e t a me n t e c o m o

evidente para todo

\

V

tvb V X

- O de

CAP I T UL O I I I

PRI MEROS POBLADORES DE 0ASACA.

(C O NT I NUA C I O N.) y

i . P ri mer pueblo zapoteca.2. Zaachi l a.3. Quetzalcoatl y los zapotecas.

4. T ol tecas y zapotecas5. E poca de l a inmigracin zapoteca en O a-

xaca.6. O rigen fabuloso de los mi xtecas.7. P rimer pueblo de l as mi x-

tecas altas.8. A nti gedad en el pa s de los mixtecas.9. E poca de su

inmigracin al suelo de O axaca.xo. A nti guos vi ajes de zapotecas y

mi xtecas.11. L os triquis, chochos y huitinicamames.

1.L os zapotecas tuvieron su asiento principal en el va-

lle de O axaca, desde donde se extendieron por el Norte y

"Nordeste hasta encontrar los mijes y chimantecas, y por el

S ur hasta las costas del P acfico. P or el O este tuvieron poco

ensanche, pues hallaron un obstculo primero en las mon-

taas que limitan el valle mismo, pobladas de mixtecas, y

ms adelante en las otras montaas pobladas de chatinos,

d( que se habl ntes. Hcia el E ste tambin estuvieron

ce .tejaos mucho tiempo por los chontales y los mijes, has-

ta que lograron abrir entre unos y otros un portillo y de-

rramarse al istmo de T ehuantepec. A segura B urgoa que

los zapotecas se establecieron primitivamente en T eotitlan

del Valle, noticia que recibi de antiguas tradiciones y pin-

turas y que apoya con el respeto y veneracin que mere-

cieron hasta la conquista los caciques y sacerdotes de este

pueblo. Y en verdad, el lugar era propsito para una co-

lonia naciente, hallndose defendido por el Norte con una

su altiva ndole, otros han juzgado que el acento fuerte y el

tono destemplado de su voz, debe atribuirse la costumbre

de hacerse oir entre el ruido de los torrentes y el estruen-

do de las tempestades. L o cierto es que los zapotecas, que

habitan cerca de ellos y que disfrutan de un suelo igual, ni

en la ndole ni en el idioma participan de estas condiciones.

A pnas habr en el E stado de O axaca indios de ms dbil

carcter que los netzichus del rincn, pesar del vigor que

desplega all la naturaleza. E l mije tiene un natural sobre-

abundante y enojoso, y as, su idioma es tosco, pero con

cierta belleza varonil, que ha llamado siempre la atencin de

quien lo escucha.

1

L o notable es, que segn se asegura en la

ciudad de O axaca como cosa cierta, algunos extranjeros

(dalmatas o polacos), entienden los mijes.

2

1 1 res si gl os antes de ahora se haba hecho ya esta observacin, cuan-

do los espaol es conquistaron la A mri ca. D. A ntoni o de Herrera (D-

cada, 4, 1. 4, c. t ) , dice que la l engua de los mijes "es habl ando muy

grueso a manera de al emanes.- A segura tambin el mi smo autor "que

teman barbas, cosa rara en aquellas partes "

2 L a descri pci n del pas es de B urgoa/ segunda parte geogrfi ca des-

cnp., etc., c. 56. - E n el Dic. de histor. y geog., se publ i c un artculo

obre mi jes, pl agado d j errores. C asi no hay all un concepto verdade-

ro. L ntre otras cosas dice que los mijes quedan reducidos al puebl o de

\ S ^ S

q U

"

C O mp ! e t a me n t e c o m o

evidente para todo

\

V

tvb V X

- O de

CAP I T UL O I I I

PRI MEROS POBLADORES DE 0ASACA.

(C O NT I NUA C I O N.) y

i . P ri mer pueblo zapoteca.2. Zaachi l a.3. Quetzalcoatl y los zapotecas.

4. T ol tecas y zapotecas.5. E poca de l a inmigracin zapoteca en O a-

xaca.6. O rigen fabuloso de los mi xtecas.7. P rimer pueblo de l as mi x-

tecas altas.8. A nti gedad en el pa s de los mixtecas.9. E poca de su

inmigracin al suelo de O axaca.xo. A nti guos vi ajes de zapotecas y

mi xtecas.11. L os triquis, chochos y huitinicamames.

1.L os zapotecas tuvieron su asiento principal en el va-

lle de O axaca, desde donde se extendieron por el Norte y

"Nordeste hasta encontrar los mijes y chimantecas, y por el

S ur hasta las costas del P acfico. P or el O este tuvieron poco

ensanche, pues hallaron un obstculo primero en las mon-

taas que limitan el valle mismo, pobladas de mixtecas, y

ms adelante en las otras montaas pobladas de chatinos,

d( que se habl ntes. Hcia el E ste tambin estuvieron

ce .terios mucho tiempo por los chontales y los mijes, has-

ta que lograron abrir entre unos y otros un portillo y de-

rramarse al istmo de T ehuantepec. A segura B urgoa que

los zapotecas se establecieron primitivamente en T eotitlan

del Valle, noticia que recibi de antiguas tradiciones y pin-

turas y que apoya con el respeto y veneracin que mere-

cieron hasta la conquista los caciques y sacerdotes de este

pueblo. Y en verdad, el lugar era propsito para una co-

lonia naciente, hallndose defendido por el Norte con una

cadena de montaas y teniendo al S ur el extenso lago, que

algunos suponen llenaba antiguamente el valle de T lacolu-

la. B urgoa no solo lo supone, sino que afirma haberse con-

servado hasta su tiempo entre los indios, la memoria de un

gran lago formado en el valle de O axaca por las vertientes

de los cerros y las aguas del A toyac, que no teniendo sa-

lida por ningn lado, rebalsaban sobre el mismo valle, has-

ta que artificialmente se practic un desage hcia e S ur

por los mismos indios. E l terreno del valle demuestra, en

electo, haber sido este el asiento de un antiguo lago, y has-

ta el da existen en las cuencas y bajos del valle, pequeas

lagunas y pantanos, restos del antiguo lago.

2. E n esta suposicin, los zapotecas, navegando sobre

balsas y pequeas embarcaciones, deben haber cruzado las

aguas en todas direcciones, hasta dar con un islote emi-

nencia de terreno, que saliendo fuera de las aguas y cubier-

to de vegetacin, convidaba un nuevo establecimiento

colonial. L os zapotecas fundaron en efecto all un pueblo

que mas adelante fu su capital, con el nombre de Zaachila

o 1 eotzapotlan. Multiplicada con el trascurso del tiempo la

poblacin, estaba en el orden natural que se derramase ha-

cia los cerros inmediatos de preferencia sobre los ms le-

janos; y el no haber sucedido as, demuestra que otras tribus

haban invadido entretanto aquellos cerros, como en efec-

to hasta hoy los ocupan los mixtecas.

1

3. P ero qu camino siguieron los zapotecas para llegar

al valle de O axaca? B urgoa dice haber sido intiles las pes-

quisas diligentes que practic inquiriendo el origen de estos

indios, por haber sido destruidas por los frailes, como obra

del demonio, las pinturas antiguas que decian algo de este

asunto; aunque advierte el mismo que con ellas nada hu-

i B urgoa. P . i * G eograf. desc.

biera adelantado, pues las noticias que contenian eran ab-

surdas, haciendo proceder unos de corpulentos rboles

de rudos peascos, y otros de tigres y otras fieras, con que

recomendaban su propio arrojo y valenta. T orquemada los

hace venir del Norte, lo que se encuentra confirmado por

las tradiciones de los indios y el sentido de sus pinturas,

especialmente una que se hall en C oatlan hcia el tiempo

de la conquista:

1

dice el referido historiador que algunos

aos despues de poblado T ollan, aportaron en P nuco gen-

tes de trages y costumbres desconocidas hasta entonces. Ves-

tan tnicas largas y negras como las sotanas de los clrigos,

abiertas por delante, con mangas anchas que llegaban has-

ta el codo. S u trato era dulce y su inteligencia bien des-

arrollada. E cxelentes lapidarios, grandes artfices de oro

y plata, no eran mnos industriosos en la agricultura y en

las artes necesarias tiles para la vida humana. E stos ex-

tranjeros, guiados por su caudillo Quetzalcoatl, llegando

T ula ensearon las artes al pueblo y dictaron leyes civiliza-

doras. P or esta causa fueron estimados y honrados en la

ciudad capital de los toltecas; mas vindose perseguidos

despues, hubieron de huir refugindose en C holula, en don-

de permanecieron algunos aos gobernando sbiamente al

pueblo. Durante el tiempo de su residencia en este lugar,

Quetzalcoatl envi una parte de los suyos " las provin-

cias de Huaxyacac, poblarla, y toda esa mixteca alta y

zapotecas; y estas gentes dicen que hicieron aquellos gran-

des y suntuossimos edificios de Mixtlan (que quiere decir

infierno en lengua mexicana), que ciertamente es edificio

muy de ver. porque se arguye de aquellos que lo obraron

y edificaron, ser hombres de muy gran entendimiento y

para mucho y de muy grandes fuerzas." Quetzalcoatl, que

habia quedado entretanto en C holula, sabiendo que Hue-

mac, su gran enemigo y rey de T ula, sin descansar en su

i Documentos inditos de I ndias, t. 12, p. 313.

odio, se diriga contra l la cabeza de un ejrcito, no que-

riendo resistirle con armas y pretextando querer visitar

sus colonias, sali con los suyos hacia T abasco, Y ucatan y

Campech. Huemac no pudo haber las manos Quetzal-

coat, pero desahog sus iras contra C holula, sujetando ade-

ms su dominio, Izcar, A tlixco, T ehuacan, etc., en los

confines del E stado.

1

T orquemada hace canbales estos extranjeros, lo que

no es creble, atendidos el carcter suave y las costumbres

humanas que les atribuye el mismo, por lo que los dems

historiadores se guardan de hacerles tan grave imputacin.

C lavijero, desentendindose del advenimiento por P nuco

de estos extranjeros, admite sin embargo toda la historia

de O uetzalcoatl, quien hace sumo sacerdote de T ula, con-

fundindolos as todos en el mismo origen; pero si es

exacta una parte de esta historia, por qu no ha de ser

admisible toda ella, cuando se apoya en el mismo fundamen-

to? T orquemada consigna sencillamente la noticia, que en-

contr en las escrituras de los indios, por lo que es ms

digno de f que C lavijero en esta parte.

E n T eotitlan se conservaron algunos vestigios que pare-

cen aludir la colonia enviada por el famoso Quetzalcoatl.

T eotitlan es el ltimo escaln de la sierra que corre all de

O riente P oniente, separando el valle zapoteca de la Villa

A lta y de los mijes. T iene de particular esta montaa, que

con sus vertientes divide las aguas, que las unas desde all

van dar al P acfico y por la falda opuesta corren las otras

al golfo mexicano. Una de estas corrientes, desde lo ms

alto de la montaa, se desprende y baja atorrentada hasta

lamer los suburbios de T eotitlan: desde gran altura tam-

i T orquemada (Mon. I nd., lib. 3, c. 7). C onfunde aqu los zapo-

tecas y mixtecas como en otros lugares de su obra. L o mismo hace C l a-

vijero. A mbos historiadores consagraron sus estudios especialmente

los antiguos pobladores del valle de Mxi co, sin extender mucho sus mi -

radas ese E stado.

bien, y siguiendo el lado oeste del torrente, se desprende

y avanza un ramal ala de la misma montaa, que viene

terminar por un descenso repentino la orilla de la pobla-

cin. E s este ramal una enorme roca de una sola pieza,

segn se ve, tajada perpendicularmente, de tal modo que

entre ella y T eotitlan solo mdia el arroyuelo. E n esta al-

tura reciba culto el dolo principal de los indios zapotecas.

S uponan stos que su dios les habia venido del cielo en

forma de ave, acompaado de una luminosa constelacin,

nombre que dieron al templo edificado en su honor (Xaqui-

j a en zapoteco). S egn las tradiciones, en aquella cumbre

se dejaba ver la divinidad en medio de truenos, no solo

de los sacerdotes" sino de todo el pueblo, articulando en

formidable sn palabras confusas que se escuchaban en

muchas leguas la redonda, pero que solo eran inteligibles

para ciertos ministros, quienes acomodando los orculos la

forma del lenguaje vulgar, los trasmitan los dems. De

.este modo se sealaban los dias festivos, se ordenaba el

ceremonial del culto y se anunciaban los acontecimientos

venideros.

1

Y o quiero ver en toda esta relacin un recuerdo de Quet-

zalcoatl, cuyo nombre es el de una hermosa ave (Quetzali)

hombre del cielo por la pureza de sus costumbres y doctri-

na, que para beneficio del pas, vino acompaado de otros

compaeros, verdadera plyade de artfices y sabios, algu-

nos de los cuales fijaron su residencia en T eotitlan, que

por lo mismo los zapotecas dieron el nombre de "constela-

cin celeste." A un sus leyes se publicaban aqu, como ntes

en E zatzitepec (monte de clamores), desde una altura que

dejaba percibir la voz muchas leguas de distancia.

4.P or lo dems, no se ha de creer que fueron nica-

mente los extranjeros, compaeros de Quetzalcoatl, los que

1 B urgoa, 2 P . de la desc. geog., etc.

vinieron poblar la zapoteca, sino tambin muchos otros de

los primitivos pobladores de la ciudad de T ula, discpulos y

adeptos suyos, que sinceramente se hubiesen adherido

la doctrina de su maestro, ni se ha de suponer tampoco que

esa colonia haya sido la nica inmigracin de toltecas en

el pas; muy al contrario, esa colonia se aument conside-

rablemente con avenidas sucesivas de la misma nacin,

principalmente por lo que tuvo lugar en la ruina de ese im-

perio. L os historiadores de Mxico nos refieren que, en

efecto, destruidos por el hambre, las guerras y otras plagas,

los restos miserables de aquel pueblo perseguido por la des-

gracia, emigraron hcia O nohualco y G uatemala, dejando

muchos su paso en el E stado de O axaca. A s lleg

poblarse el valle de O axaca, de modo que la llegada de los

chichimecas, que apnas encontraron toltecas en el valle de

Mxico, los zapotecas formaban un pueblo numeroso, segn

informe que dieron Xoloc sus emisarios, enviados en to-

das direcciones para recorrer el pas.

L os zapotecas, por su parte, no desmerecieron este anti-

guo y noble origen. Fueron tan inteligentes y hbiles co-

mo los toltecas, pues pudieron fabricar los clebres palacios

de Mitla, monumento cierto de su civilizacin adelantada.

S us costumbres fueron por mucho tiempo humanas, como

las de los toltecas, y siempre mnos crueles que las de los

aztecas. S e creian los primeros pobladores de la tierra, ale-

gando esa antigedad como un ttulo de honor y un moti-

vo de preferencia sobre otros pueblos. Y aun las dems na-

ciones los consideraban como tales, de modo que cuando

los aztecas mexicanos tenan necesidad de un artfice pa-

ra cualquiera obra, lo pedian al imperio zapoteca, con el

nombre de tolteca, que lleg ser sinnimo de diestro y

entendido.

1

T odava se puede agregar, en confirmacin de esta con-

i C lavijero y T orquemada.

jetura, la semejanza en el modo de computar los das inter-

calares. L os aztecas no distinguan el ao bisiesto de los

comunes, reservando el dia sobrante para agregarlo con los

dems, igualmente rezagados, al fin de un perodo de 5-

anos: asi ajustaban la cuenta de los tiempos al curso del sol

y verificaban en el calendario, aunque de diverso modo la

misma correccin escogitada por Julio C sar. L os zapotecas

y mixtecas, segn dice B urgoa, as como los toltecas, segn

S iguenza, se acercaban ms la correccin juliana, interca-

lando el da sobrante no al fin de un siglo de 5a aos, sino

cada cuatro aos, agregndolo los cinco llamados intiles

como despues veremos. S egn B oturini, cien aos antes

de la era cristiana corrigieran los toltecas su calendario de

ese modo agregando de cuatro en cuatro aos un dia

intercalar, hasta que los mexicanos introdujeron la nove-

dad que queda referida, lo que ser cierto, explica por qu

los mixtecas y zapotecas, quienes no alcanzaron las inno-

vaciones de los aztecas, conservaron el mtodo anticuo de

contar el tiempo.

1 &

A lgunos han creido que zapotecas y toltecas no eran un

solo pueblo sino dos que simultneamente entraron en A m-

rica y que unidos hicieron su peregrinacin por A sia. "A la

muerte de leponahuaztli, en la tierra de C ham, dice el S r.

a

\

C ua

P

i t z

'

1

P

ar a

P roseguir su peregrinacin, se

puso a la cabeza de los tolteca y de los xicallanca y de los

olmeca y de los zapoteca." C ree este seor, que venan en-

tonces viajando en direccin Mxico por el A sia, proce-

dentes del pas de S ennar, poco despues de haberse edifi-

cado la torre de B abel. E n este caso hay que dar los za-

potecas la mas remota antigedad. E n efecto, T eponahuaz-

th, segn el S r. Nez de la Vega, citado por B oturini, 3f u

* F w 1

D C C

n a r 0

^

h S t

'

t C

- '

ar t C u I

*'

Di as

intercalares.