Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

11-35 Guillermo Orozco Telenovelas PDF

11-35 Guillermo Orozco Telenovelas PDF

Cargado por

Fernando Cruz QuintanaTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

11-35 Guillermo Orozco Telenovelas PDF

11-35 Guillermo Orozco Telenovelas PDF

Cargado por

Fernando Cruz QuintanaCopyright:

Formatos disponibles

11 Nueva poca, nm. 6, julio-diciembre, 2006, pp. 11-35.

ISSN 0188-252x

Se enfatizan en este ensayo algunos

de los principales cambios que el for-

mato de la fccin televisiva ha ido

sufriendo desde sus orgenes, como

relato marcado fuertemente por la

cultura y los modelos de comporta-

miento caractersticos de su lugar y

su poca. En este recorrido se hace

referencia a la telenovela Rebelde

producida y transmitida por Televisa

en Mxico a partir de 2005. El anli-

sis destaca el tipo de transformacio-

nes formales, estticas y narrativas

que el formato de la telenovela est

teniendo y sobre todo su mercadotec-

nia, argumentos que ayudan a expli-

car ese fenmeno emergente por el

cual la telenovela empieza a no ser

vista por la audiencia, sino solamen-

te consumida, comprada.

PALABRAS CLAVE: fccin, televisin,

audiencias, telenovela, mercado.

It is argued in this essay that fctional

drama in the Tv screen is becoming

more and more a simple commodity.

If five decades ago, one of the key

marks of Mexican Tv drama was its

strong cultural identity, and in fact

the audiences self recognition in their

plots made them so attractive and

unique as media products, today tele-

novelas are central part of mayor mer-

chandizing media campaigns, where

ratings audiences consumption,

not audiences cultural identifcation,

is the most important criterion for its

industrial production. By exemplifying

with Rebelde, a successful telenove-

la produced in Mexico, the discussion

in this paper emphasizes the formal,

aesthetic, narrative and industrial

changes.

KEY WORDS: fiction, television, au-

dience, telenovelas, market society.

* Este texto forma parte de un trabajo mayor de investigacin comparada

sobre la fccin televisiva realizado en el marco del Observatorio Iberoame-

La telenovela en mexico: de una expresin

cultural a un simple producto para la

mercadotecnia?

*

GUILLERMO OROZCO GMEZ**

12 Guillermo Orozco Gmez

La telenovela en Mxico, al igual que en Amrica Latina, ha constituido

uno de los espacios de expresin, reconocimiento y recreacin cultural

por excelencia, a la vez que uno de los productos mediticos masivos

ms distintivos y reconocidos de la industria televisiva.

A veces burlando al gnero de fccin para acercarse a la vida mis-

ma

1

, y a veces burlando a la audiencia para acercarse al negocio puro,

la produccin, transmisin y recepcin de la telenovela ha signifcado

en las culturas latinas un acontecimiento de importancia en la vida coti-

diana de sus audiencias, en la construccin de imaginarios individuales

y colectivos, en la validacin de creencias y expectativas y en la recon-

fguracin reiterada de esas identidades voltiles, que no obstante dejan

sedimentos que perduran por dcadas y aforan en los sentires y en los

modos de relacionarse unos con otros en los pases latinoamericanos.

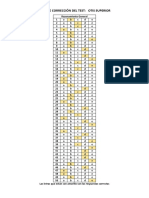

Con un sello identitario y estilstico propio, la telenovela, como

formato del gnero fccin, tambin se ha convertido en uno de los pro-

ductos mediticos de mayor impacto nacional y de mayor circulacin

internacional. La telenovela de manufactura nacional llena las pantallas

de los principales canales, sobre todo en el prime time, donde se redime

la comunicacin familiar y se intercambian los afectos y desafectos (ver

tabla siguiente).

Al melodrama como gnero literario y a la telenovela como formato

industrial (que lo conlleva) se asocian algunas de las claves ms signi-

fcativas de la identidad de los sujetos sociales-audiencia contempor-

neos. A veces re-produciendo y otras des-ordenando los dispositivos de

ricano de la Ficcin Televisiva, Mxico (OBITEL). Strictu sensu, este recorri-

do analtico es un ensayo, no un recuento emprico detallado. Una primera

versin de este texto se present como ponencia en el seminario Hacia un

estudio de la cultura de masas en la pennsula ibrica: una aproximacin com-

parada, realizado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de

Santiago de Compostela, Galicia, 21-23 de septiembre de 2005.

**

Universidad de Guadalajara.

Correo electrnico: gororozco@udgserv.cencar.udg.mx

1

Frase mencionada por Martn-Barbero, 1992, para referirse a uno de los crite-

rios para la transformacin de la telenovela colombiana que adquiri una pers-

pectiva mas costumbrista que la tpica telenovela mexicana a la Televisa.

13 La telenovela en Mxico:...

P

R

O

G

R

A

M

A

C

I

N

D

E

M

A

Y

O

R

R

A

T

I

N

G

,

T

V

A

B

I

E

R

T

A

,

P

R

I

M

E

T

I

M

E

.

S

E

M

A

N

A

D

E

L

1

4

A

L

2

0

D

E

N

O

V

I

E

M

B

R

E

,

2

0

0

5

.

D

A

T

O

S

D

E

I

B

O

P

E

-

A

G

B

M

X

I

C

O

T

o

p

1

0

g

e

n

e

r

a

l

t

o

t

a

l

p

e

r

s

o

n

a

s

n

a

c

i

o

n

a

l

T

o

t

a

l

p

e

r

s

o

n

a

s

n

a

c

i

o

n

a

l

F

r

a

n

j

a

h

o

r

a

r

i

a

O

r

i

g

e

n

d

e

l

a

p

r

o

d

u

c

c

i

n

O

r

i

g

e

n

d

e

l

a

h

i

s

t

o

r

i

a

o

f

o

r

m

a

t

o

r

a

t

%

r

a

t

#

s

h

r

%

R

e

a

l

i

t

y

d

e

c

o

n

c

u

r

s

o

:

B

a

i

l

a

n

d

o

p

o

r

u

n

s

u

e

1

4

.

0

2

6

4

4

4

.

0

5

4

6

.

8

3

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

E

s

p

a

a

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

:

A

l

b

o

r

a

d

a

9

.

9

3

4

5

6

3

.

6

8

3

1

.

6

4

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

:

B

a

r

r

e

r

a

d

e

a

m

o

r

9

.

6

4

4

4

3

2

.

3

7

3

3

.

0

6

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

C

m

i

c

o

:

E

l

p

r

i

v

i

l

e

g

i

o

d

e

m

a

n

d

a

r

7

.

7

3

3

5

5

1

.

2

9

2

6

.

9

3

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

:

R

e

b

e

l

d

e

7

.

6

9

3

5

3

4

.

5

0

3

1

.

0

5

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

C

m

i

c

o

:

V

e

c

i

n

o

s

7

.

4

2

3

4

1

1

.

7

9

2

5

.

9

1

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

C

m

i

c

o

:

L

a

h

o

r

a

p

i

c

o

7

.

3

7

3

3

8

6

.

6

4

2

5

.

1

5

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

C

m

i

c

o

:

X

H

D

R

B

Z

7

.

2

8

3

3

4

4

.

9

1

2

4

.

4

3

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

:

A

m

o

r

e

n

c

u

s

t

o

d

i

a

6

.

6

3

3

0

4

9

.

5

7

2

1

.

7

5

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

C

m

i

c

o

:

L

o

s

p

e

r

p

l

e

j

o

s

6

.

5

2

2

9

9

7

.

6

3

2

3

.

1

3

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

14 Guillermo Orozco Gmez

narracin y expresin oral y visual vigentes, la telenovela ha inducido

reconocimientos identitarios en mltiples segmentos de audiencia, a la

vez que ha construido, reproducido y recreado prototipos de clase, de

gnero, de raza y de edad, incluso ancestrales, y petrifcado y perpetua-

do rasgos y caractersticas culturales no deseables, como el machismo.

Odiadas y amadas por unos y otros, las telenovelas mexicanas han

servido de escenario de integracin y sntesis de elementos discursivos,

tanto posmodernos como anacrnicos, en una muy peculiar modernidad

en la que, por ejemplo, puede darse el caso de que en 2005 una tele-

novela se llame todava La esposa virgen y la virginidad siga siendo

un valor cultural y gancho para el rating (23%) a la vez, o que otra

telenovela se intitule La madrastra, y tambin siga teniendo un rating

considerable (21%), aun cuando el trmino mismo actualmente se haya

desgastado y el tema tambin haya perdido vigencia y relevancia ante

la explosin generalizada del modelo de la familia tradicional y la mul-

tiplicidad de opciones familiares y de pareja contemporneas.

Implosin discursiva o simple reminiscencia terca de un tiempo pa-

sado, en donde las certidumbres dominaban y las identidades se deba-

tan entre el blanco y el negro, entre el ser y el no ser, vrgenes o prosti-

tutas, madrastras y/o amantes, siempre intrusas en las relaciones de

otros,cenicientas y simplemente Maras siguen como arquetipos de

fccin en formato de telenovela y prenden fuego entre los televidentes,

en quienes seguramente anidan vestigios de tiempos e identidades slo

en apariencia rebasadas, que avivan la fama emocional en sus inter-

cambios con la pantalla televisiva.

Investigadores de la telenovela en Amrica Latina y en Mxico

como Martn-Barbero (1992); Mazziotti (1996); Gonzlez (1998) y

Vasallo (2002) coinciden en sostener que en la telenovela reside una

matriz cultural de la cual emana su fuerza narrativa y desde donde se

hace posible que este gnero programtico interpele emocional y cogni-

tivamente a sus audiencias . Una matriz cultural que a lo largo de cinco

dcadas haba producido a mitad del ao 2005 la inslita cantidad de

872 telenovelas (Cueva, 2005a).

2

2

El periodista lvaro Cueva ha realizado el seguimiento de todas las tele-

novelas mexicanas y escrito su fcha tcnica, mismas que estn publicadas

15 La telenovela en Mxico:...

La telenovela conjunta, condensa y recrea, quiz como ningn otro g-

nero televisivo, lo popular, caracterstico de las grandes mayoras en los pa-

ses latinoamericanos, con lo melodramtico, en tanto emotividad residual

en sus intercambios cotidianos, vigente en la mayora de las interacciones

afectivas, interpersonales. Estas matrices culturales, entendidas entonces

no slo como esquemas mentales, sino como prcticas de conocimien-

to y comportamiento segn la propuesta de Martn-Barbero y Muz

(1992) permiten comprender la vinculacin entre las lgicas comerciales

de su produccin industrial con las lgicas de su consumo y el ejercicio

permanente de las competencias comunicativas de los televidentes.

Ni todo es nuevo ni tampoco todo es viejo en los melodramas de la

televisin mexicana; siempre hay algo que sorprende junto a algo que es

completamente esperable y reconocible. Cercana y novedad, creacin y

reproduccin se conjugan para facilitar un reconocimiento socializable,

traducido en narrativas espontneas entre los que ven la telenovela, y

necesario para la revivifcacin cotidiana del drama, que segn el consen-

so existente entre investigadores de la comunicacin y sus medios, es el

elemento crucial que le ha dado a la telenovela su mayor distincin frente

a otros tipos de dramatizados televisivos y formatos fccionales, que hace

posible diluir las fronteras entre la realidad y la fccin, entre ricos y po-

bres, entre jvenes y viejos, o entre nacionales de un pas y otro. Como su-

giere Vasallo (2004), la telenovela tiene esa gran capacidad de alimentar

un repertorio comn subyacente a lo largo y ancho del continente latino-

americano. Al mismo tiempo, en tanto que recrea el amor y las relaciones

afectivas, es un producto que vende y que vende en casi cualquier lugar

(Carugati y Alvarado, 2005). Como sugiere Mazziotti: En el contexto

de las luchas y los sufrimientos que causan el desempleo, la violencia, la

pobreza y la exclusin social [...] la fccin televisiva se convierte en uno

de los pocos lugares en donde suean, se miran, se refugian, se emocionan

y se comparten nuestras precarias y acosadas identidades (2003:12).

Decidir el dnde y el cundo empieza, y el dnde y el cundo termi-

na el captulo de una telenovela, es a la vez que un desafo, una especie

con fotografas de los protagonistas en un nmero especial de la nueva

revista Alvaro Cueva Presenta, dirigida por Macarena Quiroz, Mxico,

septiembre 2005.

16 Guillermo Orozco Gmez

de acertijo a resolver, que motiva el esfuerzo por entender a este gnero

y sus mediaciones y contextos de recepcin dentro de ese otro esfuerzo

mayor por entender la cultura, sus transformaciones y los intercambios

sociales contemporneos en tiempo real y en escenarios ms all del

saln de ver televisin.

Como narrativa cultural, la telenovela se vuelve punto de conver-

gencia de pasiones y aspiraciones, lgrimas y risas, demandas y gra-

tifcaciones, desencantos y alianzas, emociones varias que bordan un

espacio imaginario que algunos conceptualizan como comunidades

imaginarias (Anderson, 1991) en el cual se hace posible una especie

de entendimiento mutuo del cual abreva la mexicanidad, ms all de

sus dispositivos nacionalistas. Como sugiere Gonzlez la telenovela

mexicana es un producto hecho para signifcar, pero dicha signifcacin

anuda y anida en el imaginario con la memoria colectiva (1998:38).

UNA NUEVA ETAPA DE LA TELENOVELA?

No obstante, en este ensayo sostengo que es en la telenovela, como en

ningn otro formato de la fccin contempornea, donde se lleva a cabo

un proceso de transformacin, no necesariamente para reforzar la crea-

cin cultural y su expresin y reconocimiento, sino para facilitar sim-

plemente su consumo como mercanca de marca y exportacin, en la

medida en que, como seala Maffesoli (1996) estamos testimoniando

la tendencia a reemplazar una realidad social racionalizada por una

socialidad emptica, que es expresada por asociacin de ambientes,

sentimientos y emociones.

Si desde la primera telenovela latinoamericana (Senda prohibida,

realizada y transmitida en Mxico en 1957) se haba venido desarro-

llando, industrializando y globalizando la produccin y circulacin de la

telenovela, no slo en Mxico sino en toda Amrica Latina, y se haba

consolidado una trayectoria particular (Cueva, 2005b), lo que se apre-

cia hoy en da con las ms recientes producciones (como la telenovela

Rebelde con libreto argentino pero producida y transmitida durante

2005 y 2006 en Mxico por Televisa como remake, o con la telenovela

Amor en custodia, de similares caractersticas, pero transmitida por TV

Azteca durante 2006), es una explosin narrativa que fragmenta el relato

17 La telenovela en Mxico:...

melodramtico en pequeos spots engarzados bajo criterios variados, a

veces formales, otras sensoriales y otras ms lingsticos. Esta explosin

cambia el peso y la base de la interpelacin del producto de fccin; la

nueva telenovela ya no parece estar tan preocupada por refejar una

interpretacin y recreacin adecuada de la cultura, y por tanto tampoco

en posibilitar ese reconocimiento identitario por parte de los televidentes.

La telenovela y quienes la realizan hoy en da parecen estar simplemente

preocupados por venderla! Para ello junto con la telenovela se despliega

toda una estrategia de marketing. Y esta estrategia, independientemente

del reconocimiento por parte de la audiencia, busca solamente su acepta-

cin. La telenovela, entonces, muestra imgenes atractivas, como las de

sus actores, semidesnudos masculinos y femeninos, y muestra rasgos de

moda, tanto en el vestido como en el lenguaje y los gestos, que al presen-

tarse con caras y cuerpos atractivos se hacen apetecibles a los ojos de los

televidentes, y por tanto consumibles.

Este fenmeno de mercantilizacin, donde el xito de la compra-

venta del producto es lo que le da cierta naturalizacin y se antepone a

otros criterios de esttica, calidad tcnica y dramtica o de innovacin,

haba sido anticipado y advertido hace ms de una dcada por Martn-

Barbero, cuando escriba que una de las preocupaciones de fondo con

la telenovela es ese fuerte

enlace entre cultura y negocio, no ya en aquel sentido apocalptico y fatal que

de manera abstracta confunde lgica mercantil y formato industrial, negndole

cualquier valor cultural a los productos de la industria televisiva, sino tratando

de entender lo que el negocio de la cultura tiene de negociacin, esto es de

mediacin especfca entre las lgicas del sistema productivo estandarizacin

y rentabilidad y las dinmicas de la heterogeneidad cultural (1992:12).

La exacerbacin de lo mercantil, en los ltimos aos, como motor

de la produccin de telenovelas, y en general de toda la produccin

meditica, hace que la telenovela empiece a no ser vista, sino sim-

plemente consumida. Hay indicios para sospechar que su aceptacin y

popularidad no dependen ya tanto de elementos como la calidad de la

actuacin de sus protagonistas, ya que estos son cada vez ms improvi-

sados, independientemente de que puedan tener otros talentos musica-

18 Guillermo Orozco Gmez

les o dancsticos, o haber salido de la constelacin de estrellas de las

empresas televisivas, como es el caso de varios de los protagonistas de

Rebelde y de Amor en custodia.

3

No obstante que la calidad de la produccin sea importante para tener

una mercanca competitiva, un captulo de telenovela de una hora de du-

racin, producida por Televisa, asciende a 70 000 dlares; por TV Azteca

alcanza un tope superior hasta de 50 000 dlares, aunque el promedio

anda en 40 000 dlares, lo cual es mucho menor a lo que invierte Rede

Globo de Brasil, cuyos costos de produccin por captulo oscilan entre 70

000 y 100 000 dlares.

4

De manera contrastante al costo en la produccin,

Televisa ha aumentado sus ganancias en el cuarto trimestre de 2005 en

7.1%, a partir de programas de fccin y reality, y el aumento anual

durante 2005 alcanz 5.1%, que equivale a 18 mil millones 570.6 pesos;

cifra que es superior al aumento del ao 2004, que se ubic en 17 mil

millones 671.9 (Grupo Televisa, 2006).

5

Existe otro dato que nos podra ayudar a ilustrar hasta qu punto las

compaas televisoras buscan obtener una ganancia monetaria con la trans-

misin de ciertos programas (fundamentalmente fccin) en franjas hora-

rias especfcas como la llamada prime time que corre desde las 7 de la tarde

hasta las 10 de la noche, un horario en el que se difunden telenovelas en las

dos cadenas (canal 2 de Televisa y el Canal 13 de TV Azteca). Un ejemplo:

de las 9 a las 10 de la noche Televisa, en su Canal 2, vende su espacio pu-

blicitario a razn de 348 700 pesos por spot publicitario de 20 segundos.

Si tomamos en cuenta que en promedio, durante la transmisin de un pro-

grama de una hora de duracin, hay tres cortes publicitarios con 20 spots

cada uno, hablaramos de que Televisa obtiene alrededor de 20 millones de

pesos (casi 2 millones de dlares estadounidenses) como resultado de la

venta de su espacio de publicidad en prime time (IBOPE-AGB, 2006).

6

3

Vertele.com La guerra de los culebrones, Enero 2006, Consulta en lnea:

(www.vertele.com/noticia_01.phtml?id=11718)

4

Video Age, Produccin de telenovelas: es cuestin de dnde son flma-

das, enwww.videoagelatin.com/articulos/Oct01/novelas.htm.

5

Compartimos con Daniel Mato, la importancia de analizar datos econmi-

cos en el estudio de la fccin. (Ver Mato, 1999).

6

Tarifas correspondientes al segundo trimestre de 2006.

19 La telenovela en Mxico:...

Ahorrando en ensayos y tiempos de produccin, la propaganda y la

promocin se despliegan en productos, tanto de los que llevan el nombre

de la telenovela, desde camisetas, hasta artculos de tocador, muecos

de peluche, fotografas, goma de mascar, etctera, como a travs del

anuncio cada vez ms explcito de las marcas de los productos que usan

e intercambian naturalmente los protagonistas en cada captulo de la

telenovela.

La telenovela, en la actualidad, parece salirse de la pantalla, pero

brincando ese espacio inmediato del reconocimiento socializable de

sus televidentes, para estar en todas partes; sus imgenes acechan en

las vitrinas y lugares pblicos y esa cuasiomnipresencia al parecer la

hace irresistible, pero de manera distinta a aquella otra telenovela me-

nos reciente, que tambin lleg a ser amada, e incluso, convoc a ms

televidentes que ahora. Por ejemplo, mientras que la telenovela Mara

Isabel en 1966 alcanz un rating nacional en Mxico de 53.6 (Torres,

1991) en los ltimos 5 aos ninguna de las telenovelas nuevas, ni

siquiera La madrastra, ha alcanzado ms de 25 puntos (IBOPE-AGB,

2006). Cabe preguntarse: ser que s importa lo que exprese una tele-

novela, y no slo lo que incite a comprar? Cul es ahora la experiencia

inmediata gratifcante que brinda a sus televidentes? Cuals son los

(nuevos) motivos para su compra o a qu motivos apela la nueva tele-

novela? Por otra parte, motivos que no todos comparten, y que hacen

que en algunos pases hispanoparlantes se hable de un decrecimiento en

la popularidad del melodrama, por lo menos del melodrama tradicional

(Cueva, 2005b). Al mismo tiempo, crece la globalizacin de la tele-

novela y empieza su produccin en serio en los Estados Unidos (Bru-

no, 2005). Estamos ante la inauguracin de un nuevo contrato social,

fuertemente mercantil, entre el melodrama televisivo y sus audiencias?

ORGENES Y CONTEXTO

DE LA TELENOVELA EN MXICO

Entender el surgimiento y desarrollo de la telenovela supone hacer ex-

plcitos algunos reconocimientos como punto de partida. Primero, que

el gnero de telenovela como formato audiovisual en serie se origina

en los Estados Unidos, en donde se convierte en soap opera, ya que las

20 Guillermo Orozco Gmez

producciones bajo este formato en sus primeras dcadas (de 1950 y 1960)

fueron casi siempre patrocinadas por compaas de jabones y artculos de

limpieza, tales como Palmolive o Colgate (Torres, 1991). La diferencia

central entre una soap opera y una telenovela mexicana estriba tanto en su

estructura narrativa como en su duracin (Frey-Vor, 1993). Mientras

que la soap opera es mucho ms larga, puede durar aos incluso, como

Dallas en los aos 70, o La caldera del Diablo, importada y transmi-

tida en varios pases de Iberoamrica tambin en esos aos, la telenovela

mexicana oscila entre 90 y 120 captulos a lo sumo, y tiene una narrativa y

fnal menos abiertos. Se trata de narrativas ms melodramticas, y fnales

casi siempre reivindicativos del sufrimiento de los protagonistas a lo largo

de los captulos, que permiten afrmar que en la produccin televisiva his-

panoamericana, si no se puede anticipar exactamente cmo terminar una

telenovela, por lo menos se puede saber de antemano cmo no podra

terminar! Y la ruptura de esta tradicin o pacto entre fccin televisiva y

audiencias hace que los televidentes se sientan traicionados por el gnero

televisivo, que justamente conlleva arreglos y acuerdos que no pueden

violarse (Padilla, 2004).

Un segundo reconocimiento tiene que ver con el origen ms remoto

de la telenovela, que es el de su secuenciacin, en la que formalmente se

estructura una trama en episodios cortados por efectos de suspenso, y con-

tinan al da siguiente resolviendo la expectacin de los televidentes que

quedaron suspendidos emocional y cognoscitivamente. Esta secuencia-

cin se origina en el folletn europeo del siglo XIX, que en diferentes en-

tregas completaba una narracin a sus vidos lectores. La seriacin del

relato, entonces, aunada al desarrollo enftico en lo melodramtico, por

el cual el drama es defnido en sus aspectos ms afectivos, ms de sen-

tires que de accin, son quiz los dos elementos claves que conforman

esa magia de la telenovela, que atrapa y hace soar a sus televidentes,

pero tambin sufrir y conmoverse hasta las lgrimas, que a fn de cuentas

es en y con la fccin, no en y con las noticias, donde s se puede llorar a

gusto (Orozco, 2002a).

Un ltimo reconocimiento tiene que ver con que la telenovela en

Mxico y en Amrica Latina, a diferencia de lo que ha sucedido en pases

de habla inglesa con las soap operas e inclusive en Brasil con sus propias

telenovelas, prosigue de una beta de narrativa dramtica propia de la

21 La telenovela en Mxico:...

radionovela (Monsivis, 2000). Radionovela que tuvo su esplendor en la

primera mitad del siglo, primero en Cuba y luego en el resto del continen-

te. La actuacin remarcada de los personajes junto a un mayor protago-

nismo de la palabra hablada, no de los gestos o de lo visual, ha permitido

califcar a muchas telenovelas, sobre todo de las primeras dcadas, como

radionovelas escuchadas en pantalla. Esto tambin se explica porque

tanto en Mxico como en Colombia o Venezuela, por citar slo tres de los

pases latinoamericanos productores de este gnero televisivo, su produc-

cin arranca con empresarios de la radio, como Emilio Azcrraga Vidau-

rreta, abuelo del actual presidente de Televisa en Mxico, que extienden

su dominio meditico de la radio a la televisin, para lo cual trasladan

tcnicas, lgicas de produccin, gneros y estrategias propias de esa in-

dustria. Por supuesto que tambin emigran de un medio a otro la mayora

de los actores (Orozco, 2002b). Esto signifca que tanto en trminos de

estilo de actuacin como de produccin industrial, la telenovela mexicana

proviene de una tradicin oral, ms que visual o de otras fuentes, y como

en la radio, buena parte de lo que acontece siempre es bajo techo, casi

siempre en el mismo lugar del escenario!

Diferenciada de la soap opera, as como de esa otra telenovela brasile-

a que pone ms nfasis en refejar cotidianeidad y en abordar problem-

ticas de fondo, no slo relaciones amorosas, la telenovela mexicana se ha

ido consolidando, primero como un gnero para la mujer: El amor tiene

cara de mujer (1971), Simplemente Mara (1970) o Corazn salvaje,

2 (1977), que siempre se transmitieron en horario vespertino. Luego

se instala como una programacin para la audiencia adulta masculina y

femenina: Cuna de lobos (1986), que inaugura su transmisin en hora-

rio nocturno en Mxico, o Yesenia (1970), que es a su vez la primera

telenovela transmitida en domingo en prime time.

Posteriormente, la telenovela se dirige tambin a las audiencias j-

venes, que es el caso de telenovelas como la mexicana Acompame

(1977) o la reciente de libreto argentino Rebelde (2005). Para las

audiencias infantiles la oferta ha incluido ttulos tan exitosos como la

argentina Chiquititas (2000), que se rehizo en varios pases con sus

latinidades particulares.

Sin perder su carcter melodramtico ni menos an el rango de rating

conseguido por las clsicas telenovelas de amor, en Mxico se experimen-

22 Guillermo Orozco Gmez

t durante la dcada de 1970 y principios de los aos 80 la produccin de

telenovelas de contenido social. Miguel Sabido fue su promotor desde

Televisa misma, y las producciones que realiz tuvieron mucho xito;

se enfocaron en temas como la planifcacin familiar, la alfabetizacin

de los adultos, el valor de la familia o la paternidad responsable. Algu-

nas de ellas se hicieron en coproduccin con la Secretara (Ministerio)

de Educacin Pblica y otras con el Ministerio de Salud. Los ttulos de

estas telenovelas refejan la intencin pro social: Ven conmigo (1976),

Acompame (1977), Vamos Juntos (1979), Caminemos (1980).

Es importante destacar que una de las ltimas telenovelas de este corte

constituy una innovacin temtica, a la vez que una decisin arriesgada,

ya que toc un tema importante, pero muy difcil en un contexto sub-

cultural machista. Nosotras las mujeres (1981) fue la produccin que,

junto con las anteriores, tambin se export y, como afrma Torres (1991),

Televisa asesor la produccin de programas similares en otros pases,

como India y Kenya.

Por otra parte, a lo largo de sus cinco dcadas, segn Mazziotti (2005)

se han ido distinguiendo por lo menos cuatro tipos de telenovela hispano-

americana: el modelo Televisa, el modelo costumbrista (colombiano), que

tiene sus variables segn una telenovela se produzca ah o en Argentina o

Chile, y el ms reciente, el modelo Miami, adems del modelo brasileo

(reconocido por esta autora como el modelo Rede Globo.).

EL MODELO TELEVISA

7

La telenovela mexicana, engendrada y llevada a la gloria por el con-

sorcio Televisa, es segn Mazziotti, el modelo tradicional; conlle-

7

Mazziotti (2005) sugiere que en la regin latinoamericana hay, adems del

modelo Televisa, otros tres ms: el colombiano, que yo identifco como un

modelo costumbrista, el brasileo, por supuesto, que es el modelo que

incorpora los temas de la vida contempornea segn la perspectiva social

vigente, y el modelo Miami, que reconozco como un modelo paname-

ricano, que involucra diversas latinidades, como esa telenovela que est

teniendo tanto xito no slo entre comunidades hispanas de los Estados

Unidos, sino tambin en Espaa: Pasin de gavilanes.

23 La telenovela en Mxico:...

va temas y narrativas fuertemente sustentadas en el teatro y en la radio

de la dcada de 1940. Una especie de moral cristiana permea la pers-

pectiva humana desde donde se vive el drama y el conficto, ya que

No se cuenta slo una historia de amor, sino de un absoluto, de la justicia

esencial, de una reparacin moral y hay una enorme gravitacin de la culpa

(2005:1).

Pero sobre todo, la redencin del o los personajes se hace posible por

el sufrimiento, clsico tema ejemplifcado magistralmente en esa famosa

telenovela Los ricos tambin lloran que dio vuelta al mundo y cosech

audiencias tanto en Europa como en Rusia, China y Medio Oriente.

Con libreto escrito por Ins Rodena y transmitida en 1980, esta te-

lenovela, adems, es un caso prototipo de exportacin de un producto

cultural que tiene un elevado xito en otras culturas, muy diferentes

entre s. Quiz porque se toca lo elementalmente humano.

Con este esencialismo, que deviene luego en un marcado mani-

quesmo entre los personajes, la telenovela mexicana ms que recrear a

una mujer buena o mala, recrea la bondad o la maldad en la mujer. Esto

se consigue gracias a que

el relato se construye con personajes arquetpicos, caracterizados por un

nico rasgo, que est marcado no slo por su discurso sino tambin por el

maquillaje y el vestuario. (ibid.:2).

Asimismo, si bien el epicentro de la trama es una relacin afectiva que

deriva en otras, en ella no hay sensualidad o erotismo; quedan reprimidos,

pero salen en momentos a borbotones, por lo que siempre son burdos,

dignos solamente de la maldad y de aquellas o aquellos que la encarnan,

como esas relaciones violentadas en la telenovela Contra viento y marea

(Mxico, 2005), por cierto de libreto escrito por un autor venezolano.

La telenovela a la Televisa, cuando cuenta una historia, remite a

pasados conformados con esencias de clase, de gnero, de valores uni-

versales que se hacen perdurar aun en el presente, como la virginidad, el

esfuerzo como estrategia del pobre para progresar legtimamente en la

vida y la astucia como estrategia del rico para sobrevivir a la desgracia

24 Guillermo Orozco Gmez

y reencontrar su destino, etctera. El color de la piel y los rasgos de raza

son ocasin para el amor imposible entre la mujer blanca y el hombre

rudo, como en Corazn salvaje, donde el personaje Juan del Diablo

tiene que realizar su amor con la esposa del patrn a escondidas por

los rincones de la hacienda, lo que, sin embargo, le dio tanto atractivo

(morbo?) a la telenovela; fue tan exitosa que se rehizo en cada dcada

a partir de su primera produccin, la de los aos 70.

No obstante la permanencia de los principales hilos que tejen la

madeja melodramtica de este modelo tradicional de telenovela, lo

que s se renueva son los actores y actrices; siempre hay caras nuevas!

El star system de Televisa es una fuerte maquinaria mercantil que en-

gendra y hace obsoletas, a la vez, a todas las fguras que transitan por su

pantalla, desde las histricas lloronas Amparo Ribelles o Silvia Der-

bez, famosas por sus conmovedoras interpretaciones en la telenovela

Lgrimas amargas de Yolanda Vargas Dulch hasta Anglica Mara,

Luca Mndez, Vernica Castro o Thala.

La renovacin existente en este modelo, entonces, est en sus estre-

llas y al parecer se mantiene, exacerbndose en las ms recientes pro-

ducciones, como Rebelde o La esposa virgen. No por nada el Canal

2 de Televisa, donde se transmiten la mayor parte de las telenovelas en

Mxico, lleva por nombre El Canal de las Estrellas.

LA TELENOVELA QUE REGRESA

A LO LOCAL A TRAVS DE LO GLOBAL

Con este ttulo, el investigador estadounidense Lull (1998) explica el

fenmeno de la globalizacin de la telenovela mexicana. Segn este

investigador, a diferencia de otros productos mediticos como las no-

ticias, la fccin sostiene no es una instancia de lo global en lo local,

como algunos pretenden verla, sino algo muy local que se dispara en

mltiples direcciones y cruza fronteras.

Alcanzar este estado ha signifcado para la telenovela en Mxico un

desarrollo industrial sostenido tras pasar por varias etapas. Mazziotti

(1996) sugiere cuatro, a las que aqu agrego una quinta.

La primera etapa, la inicial, arranca en 1951 con telenovelas que

se transmitan en vivo y que eran feles seguidoras de las radionovelas.

25 La telenovela en Mxico:...

Si notamos que la televisn comercial en Mxico se inaugura en 1950,

vemos que el formato telenovela arranca desde sus orgenes. Se le de-

nomina a esta etapa la prehistoria, ya que slo hay testimonios escri-

tos acerca de las telenovelas y algunas fotografas. No obstante, hay un

cierto debate sobre si la telenovela de esta etapa fue tal o ms bien una

serie con captulos, que a su vez concluan.

La siguiente etapa, la artesanal, se inaugura en 1957 con la graba-

cin en videotape de las primeras telenovelas. Al decir de Mazziotti:

el videotape permiti dos cosas, por una parte su circulacin y venta como

enlatado y por otra , otorg a la produccin un mayor grado de verosimilitud

escnica, ya que los errores podan ser subsanados a travs de un posterior

montaje. (1996:29)

El cambio tecnolgico que se produjo con la posibilidad de grabar

la produccin y editarla posteriormente fue clave para el desarrollo

de la industria de la fccin televisiva. Y son quiz los desarrollos

de este tipo, como el apuntador electrnico lanzado al mercado

en los aos 70 indispensable en la telenovela mexicana, los que

han permitido su enorme industrializacin. En esta etapa comienza

el auge de los buenos libretos de autores de diferentes pases, que se

venden a otros pases para su produccin domstica. Las telenovelas

comparten mucho entre s, tanto del eje central melodramtico, como

de las innovaciones que acaban siendo variaciones sobre un mismo

tema. El tema predominante es la necesidad de reconocimiento por

el otro, lo que signifca el reconocimiento del hijo por su madre o

su padre desconocidos, reconocimiento de la madre por su hijo, del

abuelo rico por el nieto desaparecido, del hermano por el hermano,

en fn, reconocimiento de la que sufri tanto por los que la rodean,

y reconocimiento del que ama en secreto sin poder confesar su amor

por la persona amada, etctera.

Los ttulos de las telenovelas, ya desde esta etapa, expresan mucho

de los nfasis temticos y permiten ver esas variaciones al amor tele-

novelesco entre pases. Mientras que en las telenovelas mexicanas pre-

dominan ttulos que enfatizan amores pecaminosos e imposibles como:

Cadenas de amor (1959), Amar fue su pecado (1960), Estafa de

26 Guillermo Orozco Gmez

amor (1961), Agona de amor (1963), Siempre tuya (1964), Se-

creto de confesin (1965), Amor y orgullo (1966), Amor sublime

(1967), Cruz de amor (1968), Puente de amor (1969), El precio de

un hombre (1970), La Hiena (1973), Pacto de amor (1977); los

ttulos de telenovelas argentinas de la poca enfatizan amores menos

atados y hasta imaginados, como seran: Amor en Si bemol (1959),

Adorable juventud (1963), Amor a toda hora (1961), El amor tie-

ne razn (1965), Cada uno por su lado (1966), Estacin Retiro

(1971), El hombre que yo invent (1977).

En la etapa siguiente, de industrializacin, una caracterstica sobre-

saliente fue la diferenciacin de las temticas y los tratamientos. Esta

etapa va de mediados de los aos 70 hasta fnales de los 80. En estos

aos se consolida la produccin industrial, sobre todo en tres pases:

Mxico, Brasil y Venezuela, de donde se exportan telenovelas al resto

de los pases de habla hispana. Es en esta etapa donde tambin se con-

solidan las empresas de televisin en varios pases. Televisa en Mxico,

Rede Globo en Brasil, Venevisin en Venezuela. Estos consorcios cre-

cen con el apoyo de sus respectivos gobiernos, en alianza con los pol-

ticos en turno y logran, de esa manera, pero a costa de los televidentes,

consolidar imperios mediticos en el Sur.

Es quiz debido a estas alianzas con los poderes establecidos que la

fccin en Mxico no toca temas polticos, salvo en excepciones, como

la telenovela mexicana Nada personal realizada por una productora

independiente, Argos, en medio de la Guerra de las televisoras mexi-

canas entre 1997 y 1999.

La imagen de pas que transmiten las telenovelas mexicanas es

una imagen casi siempre idlica, velada, intuida por algunos dilogos de

los personajes, nunca explcita. La problemtica nacional pareciera no

existir o quedar eclipsada ante la sentimental. En parte debido a que

ha estado prohibido romper las alianzas entre poder meditico y poder

poltico, las empresas televisivas no han intentado abordar otros proble-

mas que no sean los interpersonales, de pareja o familiares.

La poltica parece no caber en el melodrama tradicional! Este se

vive siempre en persona o en familia, en la intimidad, no en el espacio

pblico. En la telenovela mexicana, cuando se toca un tema poltico,

como una guerra, lo que sobrevive en la memoria colectiva de los per-

27 La telenovela en Mxico:...

sonajes no es la guerra como tal, sino el recuerdo de una persona ausen-

te, y se expresa como: aquel tiempo cuando muri mi madre.

Independientemente de que se pueda o no achacar al melodrama

televisivo el diluir conscientemente la poltica por razones de su for-

mato, es muy claro que en el caso mexicano, por lo menos, ha habido

una voluntad por quitar lo poltico de la pantalla, para no enojar a los

polticos en turno (Orozco, 2004).

En la cuarta etapa, la de transnacionalizacin, que corre en los aos

90, las telenovelas mexicanas no slo transitan por los pases de la re-

gin de mltiples maneras, a travs de sus libretos, de sus actores, o

como productos terminados, sino que viajan por el mundo. Se convier-

ten en un fenmeno de audiencia. Son capaces de movilizar a poblacio-

nes enteras que, a la hora de su transmisin, suspenden otras activida-

des. En esta etapa la produccin sistemtica de telenovelas se consolida

en varios pases latinoamericanos, y sus telenovelas se exportan con

mucho xito. La mexicana Yesenia 2, por ejemplo, llega a China y es

vista por millones, Los ricos tambin lloran es vista por 70% de la

poblacin rusa! (Mazziotti, 1996).

Es justamente con la comercializacin transnacional de la teleno-

vela que se consolida su compraventa como producto cultural, que no

obstante su xito comercial sigue manteniendo hasta fnales del siglo

pasado fundamentalmente el mismo tipo de narrativa, con los matices

propios del modelo al que pertenezca. Asimismo, es con la telenovela

que los pases de Amrica Latina entran a competir con Europa y los

Estados Unidos en la produccin e internacionalizacin de fccin te-

levisiva. Independientemente de que el intercambio comercial en este

rubro siempre haya tenido un cierto desequilibrio en contra de los lati-

noamericanos, es indudable que en ese mercado mundial la telenovela

se posicion contundentemente como un producto con denominacin

de origen.

Este reconocimiento de marca est revolucionando la produccin

de telenovelas tanto en Mxico como en los pases de Amrica Latina,

y aun en Estados Unidos. Como se aprecia en el cuadro siguiente, va

aumentando el nmero de telenovelas cuya idea original o guin es

hecho por autores de nacionalidad distinta a la de la produccin fnal

de la telenovela.

28 Guillermo Orozco Gmez

T

E

N

D

E

N

C

I

A

E

N

L

A

D

I

V

E

R

G

E

N

C

I

A

E

N

T

R

E

O

R

I

G

E

N

D

E

L

G

U

I

N

D

E

L

A

T

E

L

E

N

O

V

E

L

A

,

Y

N

A

C

I

O

N

A

L

I

D

A

D

D

E

S

U

P

R

O

D

U

C

C

I

N

.

S

E

M

A

N

A

D

E

L

1

4

A

L

2

0

D

E

N

O

V

I

E

M

B

R

E

,

2

0

0

5

.

I

B

O

P

E

-

A

G

B

M

E

X

I

C

O

.

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

s

T

o

t

a

l

p

e

r

s

o

n

a

s

n

a

c

i

o

n

a

l

F

r

a

n

j

a

h

o

r

a

r

i

a

O

r

i

g

e

n

d

e

l

a

p

r

o

d

u

c

c

i

n

O

r

i

g

e

n

d

e

l

a

h

i

s

t

o

r

i

a

o

l

i

b

r

e

t

o

r

a

t

%

r

a

t

#

s

h

r

%

C

a

n

a

l

2

A

l

b

o

r

a

d

a

9

.

9

3

4

5

6

3

.

6

8

3

1

.

6

4

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

B

a

r

r

e

r

a

d

e

a

m

o

r

9

.

6

4

4

4

3

2

.

3

7

3

3

.

0

6

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

L

a

d

u

e

*

/

*

*

3

.

0

9

1

4

1

9

.

4

5

3

0

.

2

8

D

a

y

t

i

m

e

I

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

P

e

r

e

g

r

i

n

a

*

*

4

.

0

4

1

8

5

7

.

1

6

2

1

.

5

2

D

a

y

t

i

m

e

I

I

E

s

t

a

d

o

s

U

n

i

d

o

s

(

M

i

a

m

i

)

M

x

i

c

o

V

e

n

e

z

u

e

l

a

R

e

b

e

l

d

e

*

*

7

.

6

9

3

5

3

4

.

5

0

3

1

.

0

5

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

T

e

s

i

g

o

a

m

a

n

d

o

*

3

.

2

2

1

4

8

0

.

4

0

2

9

.

7

2

D

a

y

t

i

m

e

I

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

C

a

n

a

l

9

E

l

a

m

o

r

n

o

t

i

e

n

e

p

r

e

c

i

o

*

*

1

.

2

1

5

5

6

.

5

4

9

.

6

1

D

a

y

t

i

m

e

I

E

s

t

a

d

o

s

U

n

i

d

o

s

(

M

i

a

m

i

)

M

x

i

c

o

V

e

n

e

z

u

e

l

a

R

o

s

a

l

i

n

d

a

*

/

*

*

2

.

8

6

1

3

1

4

.

4

7

1

8

.

1

3

D

a

y

t

i

m

e

I

I

M

x

i

c

o

V

e

n

e

z

u

e

l

a

S

a

l

o

m

*

/

*

*

3

.

6

5

1

6

7

6

.

9

7

2

0

.

3

6

D

a

y

t

i

m

e

I

I

M

x

i

c

o

C

h

i

l

e

C

a

n

a

l

1

3

A

m

o

r

e

n

c

u

s

t

o

d

i

a

*

*

6

.

6

3

3

0

4

9

.

5

7

2

1

.

7

5

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

L

a

v

i

d

a

e

s

u

n

a

c

a

n

c

i

2

.

6

4

1

2

1

2

.

6

2

1

6

.

1

9

D

a

y

t

i

m

e

I

I

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

L

o

s

S

n

c

h

e

z

*

*

3

.

6

3

1

6

6

7

.

0

3

1

2

.

0

4

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

M

a

c

h

o

s

*

*

3

.

3

2

1

5

2

7

.

0

2

1

2

.

6

7

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

29 La telenovela en Mxico:...

T

E

N

D

E

N

C

I

A

E

N

L

A

D

I

V

E

R

G

E

N

C

I

A

E

N

T

R

E

O

R

I

G

E

N

D

E

L

G

U

I

N

D

E

L

A

T

E

L

E

N

O

V

E

L

A

,

Y

N

A

C

I

O

N

A

L

I

D

A

D

D

E

S

U

P

R

O

D

U

C

C

I

N

.

S

E

M

A

N

A

D

E

L

1

4

A

L

2

0

D

E

N

O

V

I

E

M

B

R

E

,

2

0

0

5

.

I

B

O

P

E

-

A

G

B

M

E

X

I

C

O

.

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

s

T

o

t

a

l

p

e

r

s

o

n

a

s

n

a

c

i

o

n

a

l

F

r

a

n

j

a

h

o

r

a

r

i

a

O

r

i

g

e

n

d

e

l

a

p

r

o

d

u

c

c

i

n

O

r

i

g

e

n

d

e

l

a

h

i

s

t

o

r

i

a

o

l

i

b

r

e

t

o

r

a

t

%

r

a

t

#

s

h

r

%

C

a

n

a

l

2

A

l

b

o

r

a

d

a

9

.

9

3

4

5

6

3

.

6

8

3

1

.

6

4

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

B

a

r

r

e

r

a

d

e

a

m

o

r

9

.

6

4

4

4

3

2

.

3

7

3

3

.

0

6

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

L

a

d

u

e

*

/

*

*

3

.

0

9

1

4

1

9

.

4

5

3

0

.

2

8

D

a

y

t

i

m

e

I

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

P

e

r

e

g

r

i

n

a

*

*

4

.

0

4

1

8

5

7

.

1

6

2

1

.

5

2

D

a

y

t

i

m

e

I

I

E

s

t

a

d

o

s

U

n

i

d

o

s

(

M

i

a

m

i

)

M

x

i

c

o

V

e

n

e

z

u

e

l

a

R

e

b

e

l

d

e

*

*

7

.

6

9

3

5

3

4

.

5

0

3

1

.

0

5

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

T

e

s

i

g

o

a

m

a

n

d

o

*

3

.

2

2

1

4

8

0

.

4

0

2

9

.

7

2

D

a

y

t

i

m

e

I

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

C

a

n

a

l

9

E

l

a

m

o

r

n

o

t

i

e

n

e

p

r

e

c

i

o

*

*

1

.

2

1

5

5

6

.

5

4

9

.

6

1

D

a

y

t

i

m

e

I

E

s

t

a

d

o

s

U

n

i

d

o

s

(

M

i

a

m

i

)

M

x

i

c

o

V

e

n

e

z

u

e

l

a

R

o

s

a

l

i

n

d

a

*

/

*

*

2

.

8

6

1

3

1

4

.

4

7

1

8

.

1

3

D

a

y

t

i

m

e

I

I

M

x

i

c

o

V

e

n

e

z

u

e

l

a

S

a

l

o

m

*

/

*

*

3

.

6

5

1

6

7

6

.

9

7

2

0

.

3

6

D

a

y

t

i

m

e

I

I

M

x

i

c

o

C

h

i

l

e

C

a

n

a

l

1

3

A

m

o

r

e

n

c

u

s

t

o

d

i

a

*

*

6

.

6

3

3

0

4

9

.

5

7

2

1

.

7

5

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

L

a

v

i

d

a

e

s

u

n

a

c

a

n

c

i

2

.

6

4

1

2

1

2

.

6

2

1

6

.

1

9

D

a

y

t

i

m

e

I

I

M

x

i

c

o

M

x

i

c

o

L

o

s

S

n

c

h

e

z

*

*

3

.

6

3

1

6

6

7

.

0

3

1

2

.

0

4

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

M

a

c

h

o

s

*

*

3

.

3

2

1

5

2

7

.

0

2

1

2

.

6

7

P

r

i

m

e

t

i

m

e

M

x

i

c

o

A

r

g

e

n

t

i

n

a

*

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

s

q

u

e

s

o

n

r

e

t

r

a

n

s

m

i

s

i

o

n

e

s

e

n

s

e

a

l

a

b

i

e

r

t

a

n

a

c

i

o

n

a

l

.

*

*

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

s

r

e

m

a

k

e

d

e

p

r

o

d

u

c

c

i

n

n

a

c

i

o

n

a

l

a

p

a

r

t

i

r

d

e

l

i

b

r

e

t

o

s

e

x

t

r

a

n

j

e

r

o

s

.

*

/

*

*

T

e

l

e

n

o

v

e

l

a

s

r

e

m

a

k

e

q

u

e

s

o

n

r

e

t

r

a

n

s

m

i

s

i

o

n

e

s

.

N

o

t

a

.

L

a

s

f

r

a

n

j

a

s

h

o

r

a

r

i

a

s

s

e

d

i

v

i

d

e

n

e

n

D

a

y

t

i

m

e

I

(

0

6

:

0

0

-

1

4

:

0

0

h

r

s

)

;

D

a

y

t

i

m

e

I

I

(

1

4

:

0

0

-

1

9

:

0

0

h

r

s

)

;

P

r

i

m

e

t

i

m

e

(

1

9

:

0

0

-

2

2

:

0

0

)

y

L

a

t

e

n

i

g

h

t

(

2

2

:

0

0

-

0

6

:

0

0

h

r

s

)

.

30 Guillermo Orozco Gmez

Es interesante resaltar el caso de la telenovela Mirada de mujer,

1997, remake producida en Mxico, pero por primera vez no por Tele-

visa sino por Productora Argos, transmitida por TV Azteca, que lleg a

ser promovida en esta como la nueva telenovela mexicana. Es en esta

etapa donde se hacen algunas experimentaciones con cambios, tanto

en las temticas como en sus tratamientos, por lo menos en el modelo

tradicional melodramtico.

En la etapa actual (ao 2000 en delante), que aqu denomino de mer-

cantilizacin, la telenovela en Mxico empieza a ser hecha ante todo

para venderse como indiqu al inicio de este ensayo. Para ello, no

slo se hace explotar su narrativa tradicional en el intento por provocar

expectacin en los televidentes, sino que tambin se introducen mlti-

ples relatos simultneos hilvanados caprichosamente, casi al estilo

videoclip.

La introduccin de mltiples historias, como en los casos de las te-

lenovelas Rebelde y Amor en custodia, redunda en una variedad de

melodramas dentro de uno mayor, en cuanto a contenido se refere. No

es casual que se introduzcan varias historias, lo cual ya sola ser costum-

bre en otros formatos de esta fccin, como las series norteamericanas.

Con este recurso se logra diversifcar a los protagonistas y se aumenta

relativamente la expectacin de los televidentes, a la vez que afecta en

aspectos formales de produccin, ya que aumenta la accin y la agiliza.

Otro de los cambios mayores en la nueva telenovela es el nmero de

escenas que se incluyen por captulo. Usualmente su nmero fuctuaba

entre 12 14, mientras que en las ms recientes los captulos estn com-

puestos, en promedio, por 50 escenas. Aunado a lo anterior, aumentan

tambin las escenas en exteriores (Carugati y Alvarado, 2006).

Estos cambios son importantes porque rompen con una tradicin

larga de la telenovela en donde casi no pasaba nada, excepto que los

varios personajes se regodeaban en contarse unos a otros lo poco que

ocurra y de esa manera lograban el beneplcito de las audiencias, y

donde lo poco que pasaba siempre se desarrollaba en interiores.

Por otra parte, al fragmentar la narrativa central tambin se da cabi-

da a lo inslito, que puede ser la presencia de un personaje que emula a

un fantasma, como el de la maestra vestida de negro y cubierta comple-

tamente hasta la cabeza, que deambula sin identifcarse como sombra

31 La telenovela en Mxico:...

por los pasillos de la escuela Elite way en la telenovela Rebelde,

o la madre de una de las estudiantes que, en la misma telenovela, se

presenta en la escuela siempre des-vestida, como para una pasare-

la de modas, dejando ver tanto de sus exuberantes carnes que nece-

sariamente produce un impacto en los televidentes. As, a travs de

efectos narrativos aadidos, como el de suscitar la confusin, desviar

la atencin del televidente de la escena, exagerar intercambios hasta el

nivel de la espectacularizacin, ridiculizar a algn personaje, e inclu-

so desenfatizar la buena actuacin, el relato se interrumpe quedndose

como pretexto de fragmentos narrativos desconectados entre s y slo

verosmiles por su remoto anclaje con un supuesto tema central, no

narrativo, que en el caso de Rebelde podra ser el tratar de ser joven

a pesar de todo.

En este tipo de relato lo melodramtico se reduce, a la vez que au-

mentan los efectos espectaculares con los cuales se busca atrapar la

atencin del televidente. Se elimina el esfuerzo de seduccin, histri-

camente caracterstico de la telenovela en Amrica Latina, por el cual

se ponen en juego diferentes elementos y artifcios de manera ms bien

cadenciosa (Ferrs, 1998) para dar cabida a la mera excitacin al con-

sumo. Por eso el formato de spot, propio de la publicidad comercial y la

propaganda poltica, tambin se introduce para encuadrar ah diferentes

intercambios.

Pareciera que ms que lograr un reconocimiento socializable entre

la audiencia, la nueva telenovela buscara producir su consumo senso-

rial. Reforzando la tendencia creciente sugerida por Gittlin (2002), de

que lo que importa realmente es el conjunto de sensaciones condensa-

das en la experiencia que se produce frente al televisor. En la medida en

que esta se logre, la nueva telenovela se siente y se vive.

En la actual etapa mercantil se le da un leitmotiv a la telenovela,

con el cual, como en la publicidad comercial, el televidente logre

identifcarse y as se facilite la compra de lo publicitado. En la tele-

novela que uso de ejemplo, Rebelde ese leitmotiv es justamente la

rebelda. No importa si es una autntica rebelda o los personajes se

rebelan contra lo que vale la pena rebelarse; fota en las interacciones

de todos los personajes, sobre todo entre los jvenes y los adultos, o

los que representan alguna autoridad; es reaccionar y confrontar al

32 Guillermo Orozco Gmez

otro; ese no obedecer, ese no ajustarse a ciertas mnimas reglas socia-

les de la convivencia.

Si a mediados de 2006 se pueden contabilizar 885 telenovelas si-

guiendo la cifra de base que aporta Cueva en el 2005, hacia fnal del

ao sern casi 900 ttulos los que llegarn a transmitirse en la pantalla

mexicana. De esta vasta produccin se destacan novelas en las que se

realizan cambios, por ejemplo, entre gneros televisivos, cuando se in-

corpora una dimensin de realidad, esto es, de gnero reality en la tra-

ma de la fccin, o cuando se incorporan al melodrama, siempre serio,

escenas cmicas o ridculas y aun satricas propias del gnero de come-

dia, como en Amor en custodia, que transmite en 2006 Canal 13 de TV

Azteca en su horario estelar (Martn Etcharen, 2006). Esta hibridacin

de gneros es actualmente una tendencia creciente en la produccin

de fccin en Mxico y en Amrica Latina. Asimismo, la introduccin

de temticas cotidianas, efervescentes cultural o socialmente, cada vez

tienden a ser incorporadas de alguna manera en las telenovelas recien-

tes, aunque no siempre de manera explcita en la produccin mexicana,

contrastando con la produccin de telenovelas histricas o de poca,

como Alborada, transmitida por Televisa durante los primeros 3 me-

ses de 2006, en donde lo distintivo fue la construccin del escenario y

del vestuario, que con detalle buscaron reproducir la poca.

Para cerrar este ensayo me parece relevante mencionar el gran

cambio que se est realizando hoy en da con respecto a la produc-

cin de telenovelas en el escenario internacional. Este cambio es se-

veramente mercantil y consiste en que aceptando que la telenovela ha

probado ser el gran negocio del amor (Carugati y Alvarado, 2005)

y su popularidad se ha incrementado en muchos pases, se inaugura

la frmula de franquicia en su produccin (Morales y Zarur, 2006).

As, la famosa telenovela colombiana de autor colombiano Yo soy

Betty, la fea, cuya versin mexicana, La fea ms bella, que produ-

ce Televisa con la polifactica actriz Anglica Vale en el rol estelar,

est siendo producida por Salma Hayek en Estados Unidos, y podr

ser reproducida en otras latitudes de acuerdo al esquema mercantil de

franquicia por el cual no slo se compra el libreto, sino tambin una

serie de indicaciones y elementos que no pueden modifcarse para

garantizar el producto de origen.

33 La telenovela en Mxico:...

El clamor general entre los productores de telenovelas y las em-

presas televisivas parece coincidir en considerar a la telenovela ya no

slo como un simple producto de fccin televisiva, sino como todo un

modelo de negocios en s misma.

Bibliografa

ANDERSON, Benedict (1991) Imagined communities. Londres: Verso.

BRUNO, Adriana (2005) La telenovela vuelve a romper corazones.

En Clarn, 28 de junio. Buenos Aires.

CARUGATI, Anna y Mara Teresa Alvarado (2005) The business of

love en World Screen, junio. Miami. Consulta en lnea: (www.

worldscreen.com/print.php?flename=0605novelas.htm).

CUEVA, lvaro (2005a) Qu fojera me dan los refritos. En Pblico-

Milenio, 7 de mayo. Guadalajara, Mxico.

(2005b) Revista lvaro Cueva Presenta. Edicin especial, nm. 1,

septiembre. Mxico: Ediciones lvaro Cueva.

FREY-VOR, Berlinde (1993) Evolucin reciente de la soap opera y

su estudio. En Revista de Ciencias de la Informacin, nm. 8

extraordinario.

FERRS, Joan (1998) La televisin subliminal. Barcelona: Paids.

GITTLIN, Tod (2003) Media unlimited how the torrent of images and

sounds overwhelms our lives. New York: Owl Books.

GONZLEZ, Jorge (1998) La cofrada de las emociones (in)terminables.

En Jorge Gonzlez (1998) (comp.) La cofrada de las emociones

(in)terminables. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

GRUPO TELEVISA, S.A. (2006) Resultados fnancieros del cuarto

trimestre y ao completo 2005, consulta en lnea: (www.esmas.

com/televisahome/inversionsistas/trimestral72005/514860.htm).

IBOPE-AGB Mxico (2006) Reporte de la semana 14 al 20 de no-

viembre, 2005, Informacin solicitada por OBITEL Mxico.

LULL, James (1998) Telenovela: la seguimos amando. En Jorge

Gonzlez (comp.) La cofrada de las emociones (in)terminables.

Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

MAFFESOLI, Michel (1996) The time of the tribes. Londres: Sage.

MARTN-BARBERO, Jess (1992) El proyecto: produccin, compo-

sicin y usos del melodrama televisivo. En Sonia Muz y Jess

34 Guillermo Orozco Gmez

Martn-Barbero, Televisin y melodrama. Bogot: Tercer mundo.

y Sonia Muz (1992) Televisin y melodrama. Bogot: Tercer

mundo.

MARTN ETCHAREN, Laura (2005) Amor en custodia o apocalypse

now? en El Ojo Digital, Buenos Aires. Consulta en lnea: (www.

elojodigital.com/espectaculos/2005/12/29/929.htm).

MATO, Daniel (1999) Telenovelas: transnacionalizacin de la indus-

tria y transformaciones del gnero. En Nstor Garca Canclini y

Carlos Juan Moneta (coords.) Industrias culturales e integracin

Latinoamericana. Buenos Aires: EUDEBA.

MAZZIOTTI, Nora (2005) Modelos y tendencias hegemnicas en las

telenovelas latinoamericanas: un recorrido por las principales est-

ticas. La revista del guin. Master de Escritura para Cine y TV.

Universidad Autnoma de Barcelona. (En lnea).

(2003) La fuerza de la emocin. La telenovela: negocio, audiencias,

historias. Ponencia en el seminario internacional La internaciona-

lizacin de la telenovela, organizado por la Escuela de Comunica-

ciones y Artes de la Universidad de So Paulo, octubre, 2003.

(1996) La industria de la telenovela. Mxico: Paids.

MONSIVIS, Carlos (2000) Aires de familia. Mxico: Anagrama.

MORALES BURGOS, Olga y Kesmira Zarur Latorre (2006) Ya est el

clon gringo de Betty. La Fea se vendi en setenta pases y ahora se

negocia su franquicia en El Tiempo, 3 de marzo, Bogot.

OROZCO, Guillermo (2002a) La televisin en Mxico. En Guillermo

Orozco (coord.) Historias de la televisin en Amrica Latina. Bar-

celona: Gedisa.

(2002b) (coord.) Historias de la televisin en Amrica Latina. Bar-

celona: Gedisa.

(2004) La televisin en Mxico: indicios para reconstruir su iti-

nerario no visible. En Ofcios Terrestres, nm. 15 / 16, ao X. La

Plata.

PADILLA, Rebeca (2004) Relatos de telenovelas. Aguascalientes: Uni-

versidad Autnoma de Aguascalientes.

TELEVISIN AZTECA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS, Estado consoli-

dado de resultados al 31 de diciembre de 2004. Consulta en lnea:

(www.irtvazteca.com/spanish/fnanciero/resultados.shtml).

35 La telenovela en Mxico:...

Fecha de recepcin: 24/04/2006. Aceptacin: 30/05/2006.

TORRES AGUILERA, Francisco Javier (1991) Anlisis histrico de la

exposicin a las telenovelas en Mxico (estudio descriptivo), tesis

de maestra. Mxico: Universidad Iberoamericana.

VASALLO DE LPEZ, Mara-Immacolata (2004) Narrativas televisivas

y comunidades nacionales: el caso de la telenovela brasilea. En

Comunicacin y Sociedad, nm. 2, nueva poca, julio-diciembre.

et al. (2002) Vivendo com a telenovela. So Paulo: Summus.

VERON, Eliseo y Lucrecia Escudero (comps.) (2004) Telenovela. Fic-

cin popular y mutaciones culturales. Barcelona: Gedisa.

También podría gustarte