Documentos de Académico

Documentos de Profesional

Documentos de Cultura

Umberto Eco: Ristóteles Entre Verroes Y Orges

Umberto Eco: Ristóteles Entre Verroes Y Orges

Cargado por

leot_utnTítulo original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Denunciar este documentoCopyright:

Formatos disponibles

Umberto Eco: Ristóteles Entre Verroes Y Orges

Umberto Eco: Ristóteles Entre Verroes Y Orges

Cargado por

leot_utnCopyright:

Formatos disponibles

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES

w

Umberto Eco

Conferencia impartida el 8 de agosto de 2003 en Rimini, dentro de un ciclo de

lecturas y comentarios sobre los clsicos, a la que precedi la lectura de La busca

de Averroes, de Borges.

A

caban de escuchar la lectura de uno de los cuentos ms fas-

cinantes de Borges, y se estarn preguntando qu tiene que

ver este cuento tanto con mi conversacin de esta tarde,

cuanto con este ciclo sobre los clsicos. Sin embargo, aparte del

hecho de que Aristteles es ciertamente un clsico, el ttulo del ciclo

apunta a las relaciones entre los clsicos y el presente y, como vern,

yo simplemente voy a insertar, entre Aristteles y Borges, una serie

de observaciones sobre la traduccin y la recepcin medieval de la

Potica y de la Retrica aristotlicas. Se trata de un caso interesante,

que tiene sus implicaciones tanto para una historia de la cultura co-

mo para una teora de la traduccin; y este s es un tema muy rela-

cionado con el de los clsicos y con la apropiacin que de ellos nos

hacemos.

Pero antes de rastrear ms de cerca la reconstruccin histrica y fi-

lolgica del episodio que Borges ha brillantemente imaginado

Variaciones Borges 17 (2004)

M E N U

UMBERTO ECO 66

llegando, como veremos, hasta muy cerca de la verdad cabe hacer

algunas observaciones sobre la naturaleza de la traduccin.

Se suele pensar que una traduccin consiste en substituir palabras

y frases de la lengua A con palabras y frases de la lengua B que, en

cierta medida, le sean equivalentes. He publicado hace algunos me-

ses un libro dedicado a la traduccin, Dire quasi la stessa cosa, y lo

primero que puse en duda como, por otra parte, hace todo estu-

dioso serio de la traduccin es esa pretendida equivalencia. Vale

decir que no existen sinnimos absolutos y que la nocin en la que

se apoyaban los traductlogos ingenuos de otrora, la de la equiva-

lencia del significado, es muy discutible.

Les voy a ahorrar esta tarde penosas discusiones de semntica y

lexicografa; quisiera slo subrayar que en una traduccin no est en

juego slo la relacin entre dos lenguas, sino tambin la relacin en-

tre dos culturas.

Pongamos un ejemplo muy elemental. Cualquier diccionarito pa-

ra turistas les dir que la palabra italiana caff se traduce al francs

como caf, al ingls como coffee, al alemn como Kaffee. Como para

complicar las cosas, la palabra italiana caff tiene dos sentidos, es de-

cir, indica una bebida y al mismo tiempo un lugar donde se sirve

dicha bebida. Pero si quisiramos decir en un pas de lengua alema-

na que queremos ir a un caf a tomarnos un caf deberemos usar

dos palabras distintas: en alemn, la bebida se dice Kaffee, mientras

que el lugar adopta la expresin francesa Caf. Naturalmente, en

Amrica no se va a un coffee a tomar un coffee, sino que se toma un

coffee en un coffee bar o en una cafeteria.

Demos un paso adelante con los inconvenientes de la traduccin.

Incluso las expresiones donnez moi un caf, give me a coffee, mi dia un

caff (ciertamente equivalentes desde un punto de vista lingstico,

buenos ejemplos de enunciados que vehiculan la misma proposi-

cin) no son culturalmente equivalentes. Enunciadas en pases dis-

tintos, producen diversos efectos y se refieren a usos diferentes.

Producen historias diferentes. Considrense los dos textos siguien-

tes, uno que podra aparecer en un relato italiano, el otro, en un rela-

to americano:

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 67

Ordinai un caff, lo buttai gi in un secondo ed uscii dal bar. [Ped un ca-

f, me lo baj en un segundo y sal del bar]

He spent half an hour with the cup in his hands, sipping his coffee and

thinking of Mary. [Pas media hora con la taza entre sus manos, sor-

biendo su caf y pensando en Mary]

El primer relato slo puede referirse a un caf y a un bar italiano,

porque un caf americano no podra nunca ser ingerido en un se-

gundo, ya sea por su cantidad enorme como por su temperatu-

ra. En Amrica, para que tengan la seguridad de haber gastado bien

su dinero, recibirn un vasote de plstico lleno hasta el borde de un

brebaje negro, y ese brebaje debe estar prcticamente a cien grados,

por lo cual deben esperar un buen momento para que sea bebible

o bien debern pedir un regular coffee el cual, contra toda expectati-

va, no es regular porque es oscuro (y no lungo ni ristretto) sino por-

que viene corregido con leche fra. Por supuesto, ahora incluso en

Amrica se conoce el caf expreso, pero aun as es siempre raro que

lo sirvan para consumir de pie, y en cualquier caso la cantidad ser

superior a la del pocillo que los italianos usan para el caf lungo dop-

pio. Imaginen, pues, a un lector americano, sobre todo de hace veinte

aos, que hubiera ledo el relato italiano citado ms arriba. Se hubie-

ra preguntado cmo hizo el protagonista de esa historia, sin duda de

ciencia ficcin, para bajarse de un solo trago una cantidad industrial

de caf hirviendo.

En cuanto a la segunda historia, con toda evidencia no podra re-

ferirse a un personaje que vive en Italia y bebe un expreso, porque

presupone la existencia de una taza alta y profunda que contiene

una cantidad de bebida diez veces superior. As el lector italiano que

jams hubiere visto una pelcula americana en la que se bebe caf, se

preguntara cmo hace ese americano para tener con ambas manos

aquella tacita de expreso y para tardar media hora en vaciarla.

Como se comprende, pues, un diccionario no basta para estable-

cer qu trmino deba sustituir a otro en el proceso de una traduc-

cin. Un buen traductor del ingls repito, al menos hace algunas

dcadas habra debido introducir algn elemento complementario

para ayudar a los propios lectores a imaginarse la escena, por ejem-

plo, hablando de una gran taza o algo por el estilo. Pero imaginen a

M E N U

UMBERTO ECO 68

un traductor de hace sesenta aos, antes de que llegaran a Italia las

tropas americanas, que no tuviese la ms mnima idea de cmo es

un American Coffee. Se habra visto en un serio aprieto al traducir

esa frase, y se habra sentido tan despistado como su lector.

Esto es, en pocas palabras, lo que se entiende al decir que en una

traduccin entra en lnea de cuenta no slo la relacin entre dos len-

guas sino tambin la relacin entre dos culturas.

Naturalmente, no hay que exagerar.

En su ensayo Miseria y esplendor de la traduccin, Ortega y

Gasset (1937) dice que no es cierto que todo lenguaje pueda expresar

cualquier cosa, y argumenta de esta forma:

La lengua vasca () se olvid de incluir en su vocabulario un signo

para designar a Dios y fue menester echar mano del que significaba

seor de lo alto Jaungoikua. Como hace siglos desapareci la au-

toridad seorial, Jaungoikua significa hoy directamente Dios, pero

hemos de ponernos en la poca en que se vio obligada a pensar Dios

como gobernador civil o cosa por el estilo. Precisamente, este caso

nos revela que, faltos de nombre para Dios, costaba mucho trabajo a

los vascos pensarlo: por eso tardaron tanto en convertirse al cristia-

nismo (Obras completas. Vol. V. Madrid: Revista de Occidente,

1983. 442-443)

Este ejemplo, con todo respeto por Ortega y Gasset, me parece in-

genuo. Si Ortega tuviera razn, los latinos habran debido tener pro-

blemas para convertirse porque llamaban a Dios dominus, que era un

apelativo civil o poltico, y los anglosajones encontraran difcil con-

cebir una idea de Dios, dado que lo llaman todava hoy Lord, apela-

tivo aplicable justamente a un seor feudal. Por otra parte, tampoco

nosotros hacemos algo diferente cuando hablamos del Seor.

Sin embargo, de vez en cuando esas discrepancias culturales deben

ser tomadas un poco ms en serio. Por ejemplo, George Steiner (After

Babel, London: Oxford UP, 1975) muestra muy bien cmo algunos

textos de Shakespeare y de Jane Austen no son plenamente compren-

sibles para el lector contemporneo que no conozca no slo el lxico

de la poca, sino incluso el background cultural de los autores.

Me he sentido siempre intrigado por las posibles traducciones del

comienzo de Le cimetire marin de Valry, que dice:

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 69

Ce toit tranquille, o marchent des colombes,

entre les pins palpite, entre les tombes;

midi le juste y compose de feux

la mer, la mer, toujours recommence!

Es evidente que ese techo sobre el que pasean las palomas es el

mar, salpicado por las blancas velas de los barcos, y aun cuando el

lector no hubiera captado la metfora desde el primer verso, el cuar-

to, por decir as, le ofrecera su traduccin. El problema reside, ms

bien, en que en el proceso de desambiguacin de una metfora el

lector parte del vehculo (el metaforizante) no slo tomndolo como

realidad verbal, sino tambin activando las imgenes que ste le su-

giere. Y la imagen ms obvia es aqu la de un mar azul. Por qu una

superficie azul debe aparecer como un techo? La cosa resulta difcil

para el lector italiano y para los lectores de aquellos pases (incluida

la Provenza) donde los techos son por definicin colorados. El hecho

es que Valry, aunque hablaba de un cementerio de Provenza y

haba nacido en Provenza, pensaba (en mi opinin) como parisino. Y

en Pars los techos son de pizarra y bajo el sol pueden dar reflejos

metlicos. Por lo tanto, midi le juste crea sobre la superficie marina

reverberaciones plateadas que sugieren a Valery la extensin de los

techos parisinos. No veo otra explicacin para la eleccin de esta

metfora, pero me doy cuenta de que resiste a cualquier tentativa de

traduccin clarificante (a menos de perderse en parfrasis explicati-

vas que mataran el ritmo y desnaturalizaran la poesa).

Todos estos problemas emergen con fuerza si seguimos la historia

del modo en que fueron recibidas la Potica y la Retrica de Aristte-

les en la Edad Media. Repasemos esta historia y, para ser precisos y

entender bien lo acontecido, hagmoslo con una abundancia de de-

talles filolgicos superior a la que Borges nos suministr

Recordemos cules son los dos grandes descubrimientos que Aris-

tteles nos propuso en su Potica.

El primero es un minucioso anlisis de la accin trgica. Ms tar-

de, especialmente en nuestro siglo, se descubri la aplicabilidad de

ese anlisis no slo a las tragedias del tiempo de Aristteles sino a

toda forma de narratividad, incluida la cinematogrfica. No es mi

intencin repetirles cosas conocidas, pero Aristteles teoriza una si-

tuacin que es fundamental no slo para toda tragedia sino para to-

M E N U

UMBERTO ECO 70

da historia que pudiera llegar a apasionarnos. La tragedia es la mi-

mesis, es decir la imitacin de una accin, en la cual a un personaje,

ni mejor ni peor que nosotros en el que podemos, pues, identifi-

carnos le ocurren acontecimientos terribles, peripecias, reconoci-

mientos dramticos (del tipo Eres mi hijo!, Padre, padre mo!)

y reveses de fortuna hasta que su destino se cumple en una catstro-

fe final en que, frente a su desventura, sentimos al mismo tiempo

piedad y terror. Esta experiencia produce en nosotros una suerte de

purificacin, la catarsis, y no vamos a discutir ahora, reproduciendo

un debate que ya ha durado siglos, si la purificacin de que hablaba

Aristteles deba ocurrir de modo homeoptico, sufrimos las

mismas pasiones del personaje, y al sufrirlas, nos vemos liberados

o de modo aloptico vemos representadas esas pasiones, pero al

no estar personalmente implicados hasta el fondo, podemos, s, libe-

rarnos pero no porque las compartamos, sino porque nos volvemos

capaces de observarlas y juzgarlas a la debida distancia.

Bastara con esta gran leccin para hacer de la Potica uno de los

textos fundamentales de todas las civilizaciones, pero Aristteles

nos dice todava ms y lo que dice en la Potica lo perfecciona en

muchas pginas de la Retrica. La tragedia imita una accin, pragma,

a travs de un relato, mythos, pero expresa este relato a travs de un

discurso, lexis. As Aristteles, analizando las distintas soluciones

lingsticas y estilsticas a travs de las cuales debe manifestarse la

accin trgica, nos habla de la metfora, subrayando en ella no los

aspectos ornamentales sino los cognitivos.

La metfora (y, en general, toda figura retrica, porque Aristteles

no distingue todava entre metfora, metonimia, sincdoque y otras

figuras) sirve para hacernos ver las cosas bajo una luz distinta y, por

ende, mejor. La metfora es la mejor de todas las figuras retricas

porque entender metforas quiere decir saber vislumbrar lo seme-

jante o el concepto afn. El verbo usado es theren, que significa

vislumbrar, investigar, parangonar, juzgar. Aristteles aporta ejem-

plos de metforas banales, como las que van de gnero a especie

(aqu est mi nave, porque estar es un gnero que contiene tanto el

estar detenido como el estar anclado) o de especie a gnero (Ulises

ha llevado a cabo diez mil hazaas, porque diez mil sera una espe-

cie del gnero muchas), que de hecho no son metforas propiamente

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 71

dichas, sino eso que ms tarde ser llamado sincdoque. Pero Aris-

tteles cita metforas ms interesantes desde el punto de vista poti-

co cuando habla de la metfora de especie a especie (extrayendo su

vida con la navaja, donde extraer de una copa o substraer sangre son

dos especies del gnero sacar). En cuanto a las metforas por analo-

ga, da la impresin de que enumera expresiones bastante codifica-

das, como el escudo de Dionisio o el cuenco de Marte, o la tarde

como la vejez del da: dos metforas que se basan en la analoga de

cuatro trminos en la que el escudo es a Marte como la copa o el

cuenco son a Dionisio; y la tarde es al da como la vejez es a la vida.

Sin embargo, identifica una hermosa y original expresin potica en

sembrando la divina llama, dicho del sol (tal vez por Pndaro)

donde la semilla es al labriego como los rayos emanados son al sol

y del mismo modo aprecia un casi enigma como vi a un hombre

que a un hombre con el fuego el bronce le adhera, dicho de la ven-

tosa. Son casos en los que el hallazgo potico impone una investiga-

cin sobre la semejanza, sugerida pero no muy evidente.

Los pasajes relevantes de la Retrica son mucho ms numerosos, y

los ejemplos de analoga no son para nada banales, como el famoso

ejemplo en que los piratas son llamados proveedores o abastece-

dores. Aqu se descubre que mientras que en general consideramos

al ladrn como alguien que se apropia ilegalmente de algo que no le

pertenece, y al comerciante como alguien que vende legalmente lo

que era suyo, de hecho parecera que ambos tienen una propiedad

comn, porque ambos, dira, realizan el traspaso de mercaderas

desde una fuente hasta el consumidor. La identificacin del rasgo

comn es osada, porque se dejan en la sombra otros rasgos discor-

dantes, como la oposicin entre modo pacfico y violento. La agude-

za aparece as como una sorpresa ingeniosa y vivaz, y estimula a re-

considerar irnicamente el papel del pirata en la economa medite-

rrnea. Aristteles dice que cuando la metfora nos hace ver las co-

sas al revs de lo que creamos, resulta evidente que hemos apren-

dido algo, y es como si nuestra mente dijera Era as, y yo estaba

errado.

M E N U

UMBERTO ECO 72

Cuando, a propsito de los astea, que traduciremos por agude-

zas

1

, se dice que el poeta llama a la vejez paja, se especifica que

tal metfora nos produce un conocimiento a travs del gnero co-

mn, en la medida en que tanto la vejez como la paja pertenecen al

gnero de lo marchito. La sequedad y la aridez de la paja echan una

luz de tristeza sobre el marchitamiento debido a la edad avanzada y

de esta forma la metfora nos hace aprender algo que antes no

habamos considerado suficientemente. Para continuar con otros

ejemplos dados por Aristteles, llamar molinos variopintos a los

trirremes y banquetes ticos a las tabernas es una hermosa manera

de hacer ver algo en forma inusitada.

Al hacer esto ste es el punto fundamental las metforas po-

nen la cosa ante los ojos (t poien t prgma pr ommtn). Este

poner ante los ojos aparece varias veces ms en el texto aristotli-

co y nos dice que la metfora produce una evidencia inmediata, evi-

dentemente inhabitual, inesperada.

Existen razones para que esta teora de la metfora haya apareci-

do justo cuando se deba explicar cmo funciona la tragedia? Yo di-

ra que s. El anlisis de la tragedia explica cmo una secuencia de

acciones puede producir en nosotros el desencadenamiento de mu-

chas pasiones y al mismo tiempo su superacin, a travs de lo que

podramos definir como una ms profunda comprensin del Hado y

de las vicisitudes humanas. Y la teora de la metfora explica cmo

no slo el relato o la representacin de las vicisitudes de nuestros

semejantes sino tambin las estrategias del lenguaje pueden produ-

cir sorpresa y, con la sorpresa, una mejor comprensin de las cosas,

como si nos las hubieran puesto por primera vez ante los ojos. Nos

esperbamos que Edipo matase a su padre y se casase con su madre,

que no comprendiese que era el responsable de la peste de Tebas y

que slo al final descubriese en qu abismo lo haban precipitado los

1

[Nota del traductor] El autor traduce aqu el neutro plural substantivado del adjeti-

vo asteos por argutezze, trmino consagrado en el Seicento italiano por el Cannoc-

chiale Aristotelico de Emmanuele Tesauro. Traducirlo al espaol por agudezas es pa-

sarlo del lado de Gracin no sin riesgos. El lector de habla hispnica se consolar

considerando que en su traduccin inglesa de la Retrica, E. M. Cope para dar cuenta

de este vocablo, propone la acumulacin de seis adjetivos: lively, pointed, sprighty,

witty, facetious, clever.

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 73

dioses? No, la tragedia es la mquina narrativa y espectacular que

nos lleva a comprender lo que acontece a los hombres en el trans-

curso de su vida. Nos esperbamos que los piratas pudiesen ser

vistos como afines a los comerciantes? No, pero la metfora nos invi-

ta a considerar las cosas de la vida humana bajo una luz nueva. Las

acciones trgicas y la metfora son instrumentos de conocimiento y

revelacin. Si no se capta esto no se comprende la grandeza de la

Potica aristotlica.

Ahora bien, ambos descubrimientos aristotlicos fueron insufi-

cientemente apreciados por el Medioevo latino. No me detendr a

discutir aqu las diversas razones de este fenmeno, al cual le hemos

dedicado numerosos seminarios en la Scuola Superiore di Studi

Umanistici de la Universidad de Bolonia. Les ruego que me crean

bajo palabra, la Edad Media no teoriz en modo eficaz la funcin

cognitiva de la metfora, pero tampoco realiz una teora de la ac-

cin trgica.

En lo que hace al teatro, las razones son bastante evidentes: des-

pus de la temporada de excelentes imitaciones de la tragedia grie-

ga, de Livio Andrnico a Nevio, Enio, Pacuvio y Accio, la tragedia

romana comienza a declinar, cediendo su puesto a la comedia, y ya

desde la era neroniana no tenemos ms obras dignas de inters o, si

haba, se perdieron. Quedan las tragedias de Sneca, probablemente

destinadas a la lectura y no a la representacin; paulatinamente el

significado mismo del trmino tragedia cambia, tanto que en el siglo

III Hosidius Geta compone una Medea que no es ms que un centn

de versos virgilianos. Poco a poco la distincin entre los varios gne-

ros literarios se esfuma, mantenindose, en el mejor de los casos, en-

tre los gramticos, pero en plena Edad Media ya la tragedia se opo-

ne slo a la comedia, sin que esos dos trminos remitan a una accin

teatral.

Segn Gillermo de Saint Thierry (Comment. in Cant., PL 180) la

comedia es una historia que, a pesar de que contiene pasajes elega-

cos que hablan de los dolores de los amantes, se resuelve en un final

alegre; Honorio de Autun (De animae esilio et patria, PL 172) llama

tragedias a poemas que tratan de la guerra, como el de Lucano,

mientras las comedias cantan las nupcias, como las obras de Teren-

cio. En la Poetria de Juan de Garlandia encontramos una clasificacin

M E N U

UMBERTO ECO 74

de los gneros literarios en donde la tragedia es definida como un

poema que empieza con la felicidad y termina en el luto, mientras la

comedia es un poema gracioso que comienza con la tristeza y acaba

en el gozo. En la Epistola a Cangrande della Scala, Dante explicar que

tragedia es toda composicin literaria que tiene un inicio admirable

y sereno y se encamina hacia una conclusin ftida y horrible. Y

de hecho la Comedia de Dante se llamaba as no porque fuese una

obra teatral, sino porque tena un final alegre, por cierto, el ms ale-

gre y glorioso de todos.

No quiere decir que la Edad Media ignorara el teatro. Pero los

grandes edificios pblicos romanos dedicados a las representaciones

trgicas ya haban desaparecido o haban sido destinados a usos re-

ligiosos, y el teatro medieval se haca en la iglesia o en la plaza: en la

iglesia, el misterio sacro, en la plaza, los ludi de los juglares y de los

histriones. Las tragedias de Sneca son descubiertas slo en el Siglo

XIV, y permanecen conocidas en el ambiente de los proto-

humanistas; pero es slo en el Renacimiento, a travs del De Archi-

tectura de Vibrubio, que se comenzar a reconsiderar la arquitectura

teatral, mientras que en 1499 aparece impresa una versin latina de

la Potica de Aristteles. A partir de all comenzar la obra de los

grandes comentadores de la dramaturgia aristotlica como Castelve-

tro, Robortello, Riccoboni y otros.

Ms desconcertante parece el desinters medieval por una re-

flexin sobre la metfora como vehculo de conocimiento y no slo

como puro ornamento. Observen que estoy hablando de la Edad

Media, de una poca en la que los poetas han sabido crear metforas

maravillosas, y bastara con citar el dulce color de oriental zafiro de

Dante o el rostro de nieve coloreado de granate de Guinizelli. Pero

los tericos no han logrado plenamente construir ni una teora del

poder cognitivo de la metfora ni una tcnica capaz de analizar me-

tforas para mostrar cunto nos hacen conocer. Una de las diserta-

ciones ms esmeradas sobre las metforas poticas la debemos a

Santo Toms de Aquino, quien nos dice que las metforas de los

poetas forman parte del significado literal, es decir que no exigen

ningn esfuerzo de la imaginacin o del intelecto para ser compren-

didas a diferencia de las alegoras bblicas, que exigen descubrir lo

que ha querido decir el autor sagrado, por encima y por debajo del

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 75

significado literal. Parece entonces que para Santo Toms la metfo-

ra no nos hara descubrir nada, sino que dira lo que ya sabemos y

entendemos muy bien, pero expresado en trminos figurados. Dante

es un ejemplo curioso a este respecto.

Tomemos la Vita nuova, y limitmonos a examinar cmo explica

Dante Tanto gentile e tanto honesta pare [tan gentil y tan honesta

aparece]. El soneto exhibe algunas metforas hermosas, como be-

nignamente dumilt vestuta [benignamente de humildad vestida],

dolcezza al core [dulzura para el corazn], por no hablar de la in-

vitacin hecha al alma de sospirare [suspirar]. Pues bien, Dante

aclara inmediatamente que este soneto es tan fcil de entender

que no necesita ninguna divisin. Y lo mismo hace con las otras

composiciones que comenta: aclara su sentido, pero no le pasa por la

mente la idea de explicar las metforas. Lo mismo ocurre con el

Convivio. Ms an, es curioso que al explicar Amor che ne la mente

mi raciona [Amor que en la mente me razona] (y dira que ese ra-

zona es ya una primera expresin metafrica, por no hablar del

cuarto verso, donde el intelecto desva), Dante no solamente no

explica sus metforas, sino que, para esclarecer el sentido filosfico

de su cancin, usa otras metforas, a manos llenas, como si fueran

comprensibles para todos: Lo quale amore poi, trovando la mia

disposta vita al suo ardore, a guisa di fuoco, di picciolo in grande

fiamma saccese; s che non solamente vegghiando, ma dormendo,

lume di costei ne la mia testa era guidato [El cual amor luego, en-

contrando mi vida dispuesta a su ardor, a guisa de fuego, de pajuela

en grande llama se enciende, de tal forma que no solamente velando

sino durmiendo, por la luz de aqul en mi cabeza era guiado] (y

luego se habla de habitculo de mi amor, de multiplicado incen-

dio, etc.). Lo mismo en el caso del poema Voi che ntendendo, all

donde la cancin, bastante filosfica, no exhibe muchas metforas,

en el comentario Dante prodiga a granel metforas que pretenden

explicar el texto, sin preocuparse por explicarlas a su vez, como

traspasamiento, enviudada vida, desposar aquella imagen,

mucha batalla dentro del pensamiento, roca de mi mente. Es

decir que para l, como para Toms, las metforas forman parte

muy llanamente del significado literal y no requieren esfuerzo in-

terpretativo.

M E N U

UMBERTO ECO 76

Ahora bien, lo que quisiera mostrar esta tarde es que ese doble

desconcierto medieval, hacia la tragedia y hacia la naturaleza cogni-

tiva de la metfora, se debe a algunos incidentes de traduccin o al

modo en el cual los textos aristotlicos han llegado a la Edad Media,

tanto latina como rabe.

Antes que nada quisiera abordar un curioso fenmeno con respec-

to a Borges. Lo que Borges ha narrado en su relato La busca de

Averroes no es una simple creacin de su fantasa, si bien su fanta-

sa ha sabido representar admirable y poticamente un hecho real.

Dir de entrada que, aunque el relato de Borges cita entre sus fuen-

tes de segunda mano Renan y Asn Palacios, a mi parecer sus infor-

maciones provienen de la Historia de las ideas estticas en Espaa, en

donde Marcelino Menndez y Pelayo cuenta casi como Borges los

distintos incidentes filolgicos sobre los cuales voy a detenerme un

poco ms detalladamente. Pero sa era la capacidad casi adivinato-

ria de Borges, que tal vez encontraba una sugerencia, un indicio en

una entrada de enciclopedia, y de all sacaba una serie de reflexiones

que nos hacen creer que haba ledo y entendido a fondo textos que

en realidad no haba ledo nunca.

La primera y ms radical observacin que corresponde hacer so-

bre el Aristteles latino es que tanto la Potica como la Retrica, con

su disertacin ms amplia sobre la metfora, aparecieron mucho

ms tarde en la cultura medieval y, aun despus de haber sido tra-

ducidas, no ejercieron ninguna influencia digna de mencin.

Boecio haba traducido en el siglo VI todo el Organon, pero duran-

te siglos slo circul una parte, la llamada Logica Vetus: las Categor-

as, el De interpretatione, los Primeros Analticos, los Tpicos, los Elencos

Sofsticos. Slo entre los siglos XII y XIII entran en circulacin textos

fundamentales como la Metafsica y los Analticos Posteriores (ya tra-

ducidos por Boecio, pero la traduccin se haba perdido y haban

quedado prcticamente desconocidos). Luego seguirn las obras de

moral y de poltica.

Volvamos ahora a la Potica y a la Retrica. No olvidemos que en

los primeros siglos despus del ao mil era ms fcil traducir del

rabe que del griego y por lo tanto lo primero que la Edad Media

conoce de potica y retrica de Aristteles proviene de textos rabes

traducidos en psimo latn. De la Potica exista un comentario de

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 77

Averroes, de 1175, llamado Comentario Medio, y es ste el que fue

traducido por primera vez en 1256, es decir ochenta aos ms tarde,

por un cierto Hernn Alemn [Hermannus Teutonicus o Germanus].

Slo en 1278 Guillermo de Moerbeke traducir la Potica del griego,

es decir, para situarnos, despus de la muerte de Toms de Aquino

y cuando Dante era ya adolescente.

La Retrica exista en una translatio vetus del griego, pero sta no

haba tenido mucha suerte y slo se le conocen cinco manuscritos.

En el siglo XIII, otra vez Hernn Alemn (el traductor del Comentario

Medio de Averroes a la Potica) realiza una traduccin de la Retrica a

partir del rabe, anteponindole el inicio del Comentario Medio ave-

rrostico. Un inmundo patchwork que durante mucho tiempo fue

tomado por la traduccin del comentario de Averroes, hasta tal pun-

to era irreconocible la fuente griega. Slo ms tarde, Guillermo de

Moerbeke propondr una nueva traduccin, esta vez a partir del

griego.

Todo esto nos da a entender que la Retrica y la Potica, aunque

aparecen en latn, aparecen tarde, reduciendo a poco y nada su in-

fluencia en el pensamiento medieval. Menos influencia todava pu-

dieron tener en el pensamiento de los poetas y de los tericos de la

poesa ya que, siguiendo una tradicin rabe, la potica y la retrica

fueron consideradas al inicio como parte de la lgica, como estudios

sobre discursos persuasivos que podran ser usados con fines polti-

cos y morales.

Por otra parte, el hecho de que existiese una traduccin no quiere

decir que circulara y tuviera xito inmediatamente. Roger Bacon, en

el Opus Majus, se lamenta de las traducciones aristotlicas que circu-

laban en su poca, tan perversas y horribles que nadie poda

comprenderlas. Y hablaba de textos cum defecto translations et

squalore. En la Cuarta Parte, 2, habla del libro de Aristteles De

poetico argumento que Hernn Alemn no haba logrado traducir

bien a causa de las dificultades lingsticas que haban hecho que no

entendiera nada. En efecto, en la introduccin a su traduccin de

Averroes, Hernn recuerda que haba querido traducir la Potica

(evidentemente del rabe) pero que haba encontrado tantas dificul-

tades para dar cuenta de las citas poticas en rabe, y tanta obscuri-

dad terminolgica, que haba tenido que renunciar. Por eso traduce

M E N U

UMBERTO ECO 78

slo el comentario de Averroes. Quiere decir que si estas traduccio-

nes circulaban, incluso personas informadas como Bacon las tenan

poco en cuenta.

Averroes no conoca el griego y a duras penas conoca el siraco, y

haba ledo a Aristteles en una traduccin rabe del siglo X, que

provena a su vez de una versin siraca. Imaginemos entonces lo

que el lector latino poda entender de Aristteles, de la traduccin

que Hernn Alemn haba hecho de un texto rabe el cual, a su vez,

trataba de entender una traduccin siraca de un texto griego desco-

nocido.

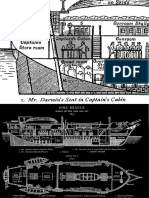

Pero qu es lo que en realidad haba combinado Averroes? Aqu

volvemos al relato de Borges en el cual el escritor argentino imagina

a Abulgualid Muhmmad Ibn-Ahmad Ibn-Muhmmad Ibn-Rusd

tratando de comentar la Potica aristotlica. Lo que le preocupa es

que no conoce el significado de las palabras tragedia y comedia, ya

encontradas nueve aos antes al leer la Retrica. Y es obvio, porque

se trataba de formas artsticas desconocidas en la tradicin rabe. El

sabor del relato borgesiano le viene del hecho de que, mientras Ave-

rroes se atormenta sobre el significado de esos trminos obscuros,

bajo sus ventanas hay nios que juegan a representar un almuda-

no, un alminar y los fieles, o sea que hacen teatro, pero ni ellos ni

Averroes lo saben. Ms tarde, alguien le cuenta al filsofo de una

extraa ceremonia vista en China, y, por la descripcin, el lector

comprende (pero no los personajes del relato) que se trataba de una

accin teatral. Al final de esta verdadera y cabal comedia de equvo-

cos, Averroes retoma su meditacin sobre Aristteles y concluye

que Arist denomina tragedia a los panegricos y comedias a las

stiras y anatemas. Admirables tragedias y comedias abundan en las

pginas del Corn y en las mohalacas del santuario .

Si existe un hermoso aplogo sobre la incomprensin entre las

culturas, es precisamente ste.

Lo que Borges reconstruye es exactamente lo que haba aconteci-

do a Averroes. Hoy disponemos de traducciones inglesas del texto

rabe de Averroes, y disponemos de la psima traduccin latina de

Hernn Alemn dos textos que muy probablemente Borges no co-

noca y nos damos cuenta, leyendo estos textos, de que lo que

cuenta Borges es absolutamente verdadero. Todo lo que Aristteles

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 79

atribuye a la tragedia, en el Comentario Medio de Averroes es atri-

buido a la poesa, y a aquella forma potica que es la vituperatio o la

laudatio, es decir, el poema de alabanza. Esta poesa epidctica (es

decir en alabanza o reproche de algo) se vale de representaciones (y

Averroes recuerda cmo les gusta a los hombres la imitacin de las

cosas, no slo a travs de las palabras, sino tambin a travs de las

imgenes, el canto y la danza), pero traduciendo a Aristteles, Ave-

rroes habla de representaciones verbales y no llega a imaginar una

representacin teatral. Tales representaciones tienden a instigar a ac-

ciones virtuosas y por eso su cometido es moralizante. El pragma aris-

totlico que es la accin dramtica, la sucesin de los hechos se

convierte para Averroes en una empresa virtuosa (y as traduce

Hernn al latn, operatio virtuosa). Averroes comprende que la poesa

tiende a suscitar piedad y temor para sacudir los nimos. Pero para

l aun estos procedimientos tienen como objetivo el volver persua-

sivos ciertos valores morales, y esta idea moralizadora de la poesa

impide a Averroes intuir la concepcin aristotlica de la fundamen-

tal funcin catrtica (no didasclica) de la accin trgica.

Ms borgesiana es la situacin en que Averroes, comentando la

Potica llega al pasaje en se enumeran los componentes de la trage-

dia, que son mythos, th, lxis, dinoia, psis y melopoia, que habi-

tualmente se traducen como historia, caracteres, discurso, pensa-

miento, visin y meloda. Averroes entiende el primer trmino como

afirmacin mtica (Hernn traduce sermo fabularis), el segundo,

como carcter (pero Hernn traduce consuetudines), el tercero, co-

mo metro (Hernn: metrum seu pondus), el cuarto, como creen-

cias (Hernn: credulitas), es decir, como habilidad para representar

lo que existe o lo que no existe de tal o cual manera. El sexto com-

ponente es rectamente entendido como meloda (tonus), pero evi-

dentemente Averroes piensa en una meloda potica, no en la pre-

sencia de msicos en el escenario. El drama (el trmino viene al ca-

so) ocurre con el quinto componente, psis. Averroes no puede pen-

sar que haya una representacin visual de acciones, y traduciendo

nazar piensa en algo que explica la rectitud de las creencias, es de-

cir, en un tipo de argumentacin que demuestra la bondad de las

creencias representadas (siempre con fines morales). Y Hernn no

M E N U

UMBERTO ECO 80

puede sino adecuarse y traduce La consideracin, o la prueba de

rectitud de la creencia.

Malentendiendo as el espectculo, Averroes dice al llegar a este

punto que la eulogia no usa el arte de la disimulacin como lo

hace la retrica (uso la traduccin inglesa de Butterworth 1980: 79).

Qu deca exactamente el texto rabe, no lo s, pero evidentemente

debe haber sido ms explcito, si Hernn puede traducir que esa ex-

traa forma potica que Aristteles llama tragedia no hace uso de

gesticulaciones y expresiones del rostro como ocurre en la oracin

retrica. Excluye as el nico aspecto verdaderamente teatral de la

tragedia, la accin del actor. Por otra parte, Averroes haba sido in-

ducido al error por el pasaje en el que Aristteles deca que el espec-

tculo, por atrayente que fuera, no es peculiar del arte potica, en la

medida en que la tragedia funciona tambin sin actuacin y sin acto-

res. Aristteles quera slo decir que la tragedia puede tambin ser

leda sin ser representada (tal como la habra entendido Sneca) pe-

ro Averroes entiende que todo aspecto visual es extranjero a la tra-

gedia, considerada como poema de alabanza.

En varios casos Hernn empeora lo que haba combinado Ave-

rroes. Aun sin entender qu era un espectculo trgico, Averroes

haba intuido que poda implicar fenmenos como la peripecia y el

reconocimiento y los traduca con trminos equivalentes a inver-

sin y descubrimiento. Y esto, porque tambin en una narracin

potica podan hallarse episodios de peripecia y reconocimiento. Pe-

ro cuando se ve confrontado con la tarea de explicarlos, Averroes va

ms all de las intenciones aristotlicas y los presenta como casos de

metfora, es decir, como descubrimiento de cosas semejantes entre

ellas.

Hernn traduce por inversin y descubrimiento circulatio y direc-

tio, trminos que a nosotros nos dejan perplejos, y qu le vamos a

hacer, pero que ciertamente no eran aptos para esclarecer las ideas

de sus lectores.

Esta historia, que Borges ha hecho revivir tan bien, nos dice preci-

samente que la traduccin no es slo un asunto que implica dos len-

guas, sino tambin un encuentro entre culturas. Aun cuando Ave-

rroes hubiera tenido un diccionario griego-rabe que le dijera cmo

se traduce en su lengua el trmino griego tragedia, habra seguido

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 81

sin comprender qu es una tragedia, porque su cultura no lo haba

habituado a obras teatrales.

Veamos ahora lo que ocurre con los traductores latinos que, sin

haber sido influenciados por el texto de Averroes, traducirn la Po-

tica y la Retrica del griego.

En la primera traduccin de la Potica hecha a partir del griego, la

de Guillermo de Moerbeke, se traducen correctamente los trminos

tcnicos y se habla de tragodia y de komodia. Por qu? Porque hemos

visto que la Edad Media latina tena una nocin del teatro (tal vez

tambin lo saba Hernn, pero no olvidemos que no encontraba en

rabe el trmino tragda como lo encontraba Moerbeke en griego, y

por tanto, ni siquiera le pasaba por la cabeza que de esto se trataba).

Moerbeke, como se ha dicho, tena presentes los juegos de los jugla-

res e histriones, o el misterio sacro, y es por eso que no cometi el

error de Averroes. As, la mimesis es traducida por imitatio, piedad y

terror por misericordia y timor, pathos por passio, las seis partes de la

tragedia pasan a ser fabula, mores, locutio, ratiocinatio, visus y melodie,

y se entiende que el visus se refiere a la accin mmica del ypocrita, es

decir del histrin. Y se habla de peripetie y anagnorisees (idest recogni-

tiones).

Sin embargo, tampoco Moerbeke poda tener una idea clara de lo

que era la tragedia griega. Hugo de San Vctor (Didascalicon II. 27)

dice que el arte del espectculo toma el nombre de arte teatral de

la palabra teatro, que hace referencia a un lugar donde los pueblos

antiguos se reunan para divertirse, y en el teatro se recitaban en voz

alta acontecimientos dramticos, con lecturas de poemas o bien con

representaciones de actores y mscaras. Siempre de odas (citando a

Horacio, Poet. 97), el Ars versificatoria de Mateo de Vendme (2,5)

habla de la tragedia como representacin sobre coturnos donde apa-

recen escenas y expresiones feroces.

O sea que Moerbeke saba qu era una accin teatral pero no saba

de qu hablaban las tragedias clsicas. Por eso traduce como puede,

deja sospechar que se habla de algo diverso de lo que estaban acos-

tumbrados a ver los espectadores medievales, pero no puede hacer

nada ms. Y me imagino el desinters con que sus lectores podan

leer la descripcin, bastante correcta desde el punto de vista de la

traduccin, de una prctica que les era ajena. Las otras obras de

M E N U

UMBERTO ECO 82

Aristteles hablaban de substancia y accidentes, de modos de razo-

nar, de la forma de los cielos y de la naturaleza de los animales, co-

sas todas que tocaban de cerca a los lectores medievales. Pero la Po-

tica hablaba de algo que no conocan. Por eso este texto adems de

haber aparecido en latn demasiado tarde no tuvo suerte. Y en

cuanto a la Retrica, se prefiri, como se ha dicho, acentuar sus as-

pectos argumentativos.

Por lo que hace a la historia del encuentro entre Aristteles, Ave-

rroes y Borges, mi discurso podra terminar aqu. He mostrado sim-

plemente cmo Borges vio justo y capt el problema paradjico que

surge en la traduccin cuando se desencuentran dos culturas por

ciertos aspectos mutuamente impermeables. Sin embargo, las dife-

rencias culturales han pesado tambin en la comprensin de los

ejemplos de metfora dados por Aristteles.

Ciertos modos de presentar las cosas bajo una luz nueva pueden

aparecer tales en griego pero no en latn y menos todava en rabe.

Por eso Averroes, cuando se encontr frente a ejemplos de metfo-

ras sacadas de la lengua y de la literatura griegas, las substituy con

metforas sacadas de la literatura rabe. Y tal vez ni siquiera substi-

tua metforas griegas, mal traducidas al siraco, sino metforas que

ya haban sido substituidas por el traductor siraco. Qu deba

hacer Hernn Alemn para lograr que metforas rabes resultaran

comprensibles para el lector medieval latino? Qu decir del efecto

que podra producir la metfora de un tal Arragici con la que Ave-

rroes remplaza los ejemplos de Aristteles, y que habla de un sol en

el crepsculo que aparece como un ojo estrbico? Tal vez se refera a

una experiencia corriente para quien observa el atardecer en un de-

sierto pero no para quien lo ve en los climas templados.

Cuando Averroes remplaza un ejemplo aristotlico por un ejem-

plo rabe, y cita los caballos de la juventud y sus arneses han sido

quitados, por decir que en la vejez desaparecen la guerra y el amor,

actividades de la juventud, Hernn (que probablemente era un mon-

je pdico, ajeno tanto a la excitacin de la guerra cuanto a los goces

del amor) substituye todo con expresiones trilladas como los prados

ren y la playa es arada por las olas.

Adems, Averroes cree encontrar ejemplos de metforas all don-

de Aristteles habla de accin trgica, por ejemplo, cuando analiza

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 83

los mtodos para hacer interesante el reconocimiento o agnicin, en

que la incertidumbre se debe a la naturaleza reconocible de signos

caractersticos (Aristteles est hablando de cicatrices, collares, etc.).

Averroes, no llegando a concebir el tpico golpe de escena teatral

(si tienes esta cicatriz, o este medalln, entonces eres mi hijo), trata

la materia con cierta vacilacin: da ejemplos de semejanzas al fin y al

cabo bastante banales, como la relacin entre el cncer animal y el

Cncer constelacin. Cuando Aristteles trata del reconocimiento

por razonamiento, cita el Coforo, donde Electra argumenta que ha

llegado uno igual a ella, pero ninguno puede ser igual a ella sino

Orestes. Averroes entiende que en este caso se habla de un indivi-

duo que es semejante a otro, por semejanza de constitucin o de

temperamento. Hernn se siente llevado por este discurso sobre la

semejanza a hablar de metaphorica assimilatio, lo cual es evidente-

mente un malentendido.

De hecho, Averroes y Hernn mezclan dos problemas que en

Aristteles permanecan separados, el anlisis de la accin trgica

(que ellos no llegan a concebir) y la teora de la metfora. El resulta-

do es no slo la incomprensin de la tragedia como gnero literario

y teatral, sino tambin una serie de aserciones confusas acerca de la

metfora.

Pero tampoco para Moerbeke, quien al traducir directamente del

griego tena ante los ojos ejemplos de primera mano, el problema

estuvo exento de dificultades, si bien fue a causa de embrollos lin-

gsticos. Podramos hablar de mero error de lxico cuando Arist-

teles dice que el escudo de Marte podra ser llamado copa sin vi-

no, y Moerbeke no comprende oinon y traduce ms o menos co-

mo si el escudo fuese llamado copa no de Marte sino del vino.

Frente a la adivinanza de la ventosa, Moerbeke parece darse por

vencido y traduce virilem rubicundum ut est ignitum super virum ad-

herentem, y si hay en la sala algn latinista capaz de explicar que est

queriendo decir, le daremos la monita con elstico de regalo.

En cuanto a los ejemplos de metfora citados en la Retrica,

habamos visto que exista una especie de collage de diversos textos

hecho por Hernn Alemn, luego, directamente del griego, una

Translatio Vetus muy poco conocida, y luego, la traduccin de Moer-

beke.

M E N U

UMBERTO ECO 84

Ni hablemos del texto de Hernn. A propsito de las astea o agu-

dezas, en un manuscrito toledano se lee incluso Ideoque pulchre

dicit Astisius, vale decir que o el original rabe o Hernn haba en-

tendido astea como un nombre propio. Por otra parte, frente a los

ejemplos metafricos, Hernn confesaba de entrada que haba deci-

dido saltar todas las citas que no entenda, porque probablemente

tenan sabor para los griegos pero no podan decir nada a los latinos.

La Vetus no recoge la agudeza sobre los piratas como abastecedo-

res y traduce desacertadamente que los ladrones se llaman a s mis-

mos depredadores, lo cual es matar la agudeza original. Cuando

Aristteles habla de astea, la Vetus propone el trmino solatiosa

mientras Moerbeke se las arregla manteniendo el trmino griego as-

teia, con el provecho para el lector medieval que pueden ustedes

imaginarse. Adems, casi ninguna las traducciones de ejemplos de

agudezas es satisfactoria, y muchas metforas son directamente pa-

sadas por alto. En la Vetus, los trirremes como molinos multicolores

se convierten en milonas curvas, y en Moerbeke en molares varios. Un

ejemplo de la jabalina que se lanza impetuosamente atravesando el

pecho no es traducido y en Moerbeke aparece un inesperado gibbosa

falerizantia. En la Vetus la metfora de la paja por la vejez se convier-

te en un incomprensible cuando, de hecho, llama buena a la vejez

produce un conocimiento por medio del gnero.

Moerbeke traduce con algo ms de pertinencia cuando llama ca-

a a la vejez hace comprender a travs del gnero, pero ninguno de

los dos considera necesario explicar el porqu o sea que, tanto la

paja como la vejez pertenecen al gnero de las cosas marchitas y

en todo caso, la caa no es la paja. Aristteles cita una hermosa me-

tfora de Arquites sobre la semejanza entre un rbitro y un altar

(porque ambos son el refugio de los que han sido vctimas de una

injusticia), pero la Vetus traduce sicut Archites dixit idem esse propter

hanc et altarem (porque entiende diaittn, rbitro, como di tautv, o

sea a causa de esto).

Queda pues la duda de cunta excitacin poda sentir el lector

medieval frente a pseudo-agudezas tan obscuras, percibidas a veces

como inspidas o insensatas.

Es una verdadera lstima que Borges, despus de habernos con-

tado por qu Averroes no poda entender qu era la tragedia, no nos

M E N U

ARISTTELES ENTRE AVERROES Y BORGES 85

haya contado tambin por qu entre los comentadores rabes y los

traductores medievales latinos se perdi el carcter de descubri-

miento, de puesta ante los ojos de tantas ingeniosas metforas

griegas. Hemos perdido as el segundo acto de esta hermosa come-

dia de equvocos, lo cual es una soberana tragedia.

Pero tambin es trgica la comedia puesta en escena, sin quererlo,

por tantos traductores que, por una discrepancia entre culturas, han

retardado en algunos siglos la mutua comprensin entre esas cultu-

ras. Esto no es para animarnos a seguir repitiendo la gastada bouta-

de segn la cual el traduttore es siempre un traditore; ms bien debe

llevarnos al menos a pensar que quin sabe cuntas veces los desen-

cuentros entre culturas se han debido (y se deben an hoy) a traduc-

ciones fatalmente infieles. Para traducir no basta conocer una len-

gua, aunque haya sido estudiada a fondo. Averroes hubiera debido

viajar de Crdoba a Atenas. Pero lamentablemente, en su tiempo, no

habra encontrado nada que pudiera interesarle.

Umberto Eco

Universidad de Bolonia

(Traduccin de Ivan Almeida)

M E N U

También podría gustarte

- Uso y Abuso de La Adjetivacion en La LiteraturaDocumento5 páginasUso y Abuso de La Adjetivacion en La LiteraturaSeminario-de Filosofía-en MéxicoAún no hay calificaciones

- Terminos Literarios para Escritores - Parte IDocumento5 páginasTerminos Literarios para Escritores - Parte ISeminario-de Filosofía-en MéxicoAún no hay calificaciones

- El Renacimiento-Peter BurkeDocumento62 páginasEl Renacimiento-Peter Burkewilson convictor100% (2)

- Igual o MetroDocumento1 páginaIgual o MetroSeminario-de Filosofía-en MéxicoAún no hay calificaciones

- Umberto EcoDocumento2 páginasUmberto EcoSeminario-de Filosofía-en MéxicoAún no hay calificaciones

- KANT Critica Del JuicioDocumento118 páginasKANT Critica Del JuicioSeminario-de Filosofía-en México33% (3)

- ExamenolimplogicDocumento10 páginasExamenolimplogicSeminario-de Filosofía-en MéxicoAún no hay calificaciones

- Diagnostico de La Situacion de La Filosofia en Las Escuelas de MexicoDocumento8 páginasDiagnostico de La Situacion de La Filosofia en Las Escuelas de MexicoSeminario-de Filosofía-en MéxicoAún no hay calificaciones

- Act.4 EnsayoDocumento8 páginasAct.4 EnsayoKelly CorzasAún no hay calificaciones

- La Dramatica en Colombia 3Documento16 páginasLa Dramatica en Colombia 3MaribelGrijalbaAún no hay calificaciones

- Literatura RomanaDocumento6 páginasLiteratura RomanaMiguel Angel Baldeon Figueredo100% (1)

- Teatro Griego - Modelo de Comunicaci+ NDocumento8 páginasTeatro Griego - Modelo de Comunicaci+ NJareth HerreraAún no hay calificaciones

- Zeller - Socrates y Los Sofistas PDFDocumento235 páginasZeller - Socrates y Los Sofistas PDFAlejandro RuilovAún no hay calificaciones

- Genero DramatcoDocumento6 páginasGenero DramatcoElena BarreraAún no hay calificaciones

- Literatura - UNI 5º 41Documento1 páginaLiteratura - UNI 5º 41ElvisAbccAún no hay calificaciones

- Taller 5Documento20 páginasTaller 5Giovani ArribaAún no hay calificaciones

- HACER CUENTOS NADA CUESTA ParesDocumento21 páginasHACER CUENTOS NADA CUESTA ParesCristobal AlemanAún no hay calificaciones

- La Tragedia en El TeatroDocumento3 páginasLa Tragedia en El Teatroutau la cruzAún no hay calificaciones

- Varias Carlos 2005 - La Tragedia. Orígenes de La Tragedia. Características Generales. La Tragedia Anterior A EsquiloDocumento17 páginasVarias Carlos 2005 - La Tragedia. Orígenes de La Tragedia. Características Generales. La Tragedia Anterior A EsquiloJoan CavallerAún no hay calificaciones

- Antígona - Nietzsche ResumenDocumento5 páginasAntígona - Nietzsche ResumenMono Roveda LastraAún no hay calificaciones

- Prueba G. DramáticoDocumento3 páginasPrueba G. DramáticoDiego FrizAún no hay calificaciones

- La Vida Está Hecha de Vacilaciones..Documento10 páginasLa Vida Está Hecha de Vacilaciones..api-3706182100% (1)

- Generos DramticosDocumento3 páginasGeneros DramticosChristopher VRAún no hay calificaciones

- El Género Dramático y Los SubgénerosDocumento5 páginasEl Género Dramático y Los SubgénerosWerner OrozcoAún no hay calificaciones

- Jean Paul Sartre. Un Teatro de SituacionesDocumento2 páginasJean Paul Sartre. Un Teatro de Situacionesluis mario moncada60% (5)

- Elisa Dido de ViruésDocumento2 páginasElisa Dido de ViruésDavid Paredes HdzAún no hay calificaciones

- La Tragedia ÁticaDocumento34 páginasLa Tragedia ÁticaRomi MansAún no hay calificaciones

- La Literatura GrecorromanaDocumento14 páginasLa Literatura Grecorromanavidita btsAún no hay calificaciones

- La Araucana y La Épica RenacentistaDocumento31 páginasLa Araucana y La Épica RenacentistaLiza PiñaAún no hay calificaciones

- Uruguay en Territorios Literarios DevenirDocumento18 páginasUruguay en Territorios Literarios DevenirRomina FallaAún no hay calificaciones

- Análisis de La Tragedia Rabinal Achí. Primera Asignación.Documento8 páginasAnálisis de La Tragedia Rabinal Achí. Primera Asignación.Verónica Patiño CastilloAún no hay calificaciones

- Origen e Historia Del TeatroDocumento8 páginasOrigen e Historia Del TeatroGerman RodriguezAún no hay calificaciones

- MedeaDocumento8 páginasMedeaLuis CortinaAún no hay calificaciones

- Coriolano y BrechtDocumento17 páginasCoriolano y BrechtIrinaDobreffAún no hay calificaciones

- Lenguaje y Literatura Helene Vera ZevallosDocumento4 páginasLenguaje y Literatura Helene Vera Zevallosjose0% (1)

- Clasicismo FrancésDocumento5 páginasClasicismo FrancésnoxidarseAún no hay calificaciones

- Pluginfile PHPDocumento37 páginasPluginfile PHPPaloma LeónAún no hay calificaciones

- Concepto de Género DramáticoDocumento5 páginasConcepto de Género DramáticoOKid ComputerAún no hay calificaciones